引用本文: 高培剛, 王興存, 鮑紅剛. 切開復位內固定治療鎖骨雙極脫位四例. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(2): 151-154. doi: 10.7507/1002-1892.202311050 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肩鎖關節脫位是臨床常見肩部損傷類型,約占肩部損傷的12%,而胸鎖關節脫位是少見類型,僅占肩部損傷的3%[1]。上述兩種脫位同時存在稱為“鎖骨雙極脫位”,臨床更少見,主要為嚴重擠壓傷、交通事故傷等高能量致傷。臨床對鎖骨雙極脫位尚無明確治療方法,保守治療效果差,常出現脫位復發、慢性疼痛、畸形及肩部功能障礙等并發癥,因此大多需要手術治療。目前常用手術方式為關節重建術及肩、胸鎖關節內固定術,常用內固定材料為橈骨遠端斜T形鋼板、重建鋼板及胸鎖鉤鋼板等[2-3],但療效存在差異。2017年6月—2022年6月,我們對4例鎖骨雙極脫位患者采用切開復位內固定術治療,其中胸鎖關節以外踝鎖定鈦板固定、肩鎖關節以鎖骨鉤鋼板固定,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男3例,女1例;年齡27~63歲,平均45歲。致傷原因:礦車擠壓傷2例,交通事故傷1例,重物砸傷1例。損傷側別:左側1例,右側3例。均為新鮮脫位,受傷至手術時間3~7 d,平均5.0 d。入院后經肩部X線片或CT檢查示胸鎖關節、肩鎖關節均脫位。胸鎖關節脫位分型:Grade Ⅱ型1例,Ⅲ型3例;前脫位3例,后脫位1例。肩鎖關節脫位分型:TossyⅡ型2例,Ⅲ型2例。合并肋骨骨折2例、氣胸1例。

1.2 手術方法

全身麻醉下患者取仰臥位,患側肩背部墊高。首先,自患側鎖骨內側沿鎖骨越過胸鎖關節至胸骨柄中點作弧形切口,切開筋膜及骨膜,在胸鎖乳突肌與胸大肌起點處作骨膜下剝離,并向兩側牽開;于鎖骨近端作適當骨膜下剝離,暴露脫位處鎖骨胸骨端及胸鎖關節,清除血腫及明顯碎裂軟骨,剝離部分肋鎖韌帶,暴露同側胸骨柄側面,并以骨膜剝離子緊貼胸骨柄后作適當剝離。先復位胸鎖關節,取2枚2.5 mm 克氏針傾斜一定角度臨時固定(以不影響鈦板放置為標準),用模板預先在胸骨柄及鎖骨近端區域塑形,取外踝鎖定鈦板(北京貝思達生物技術有限公司)適當塑形后放置于胸骨柄及鎖骨近端,寬大部分位于胸骨柄處,使鈦板貼服于骨面,確定位置合適后在胸骨柄處植入5~7枚2.7 mm松質骨螺釘。在鎖骨近端植入3~4枚3.5 mm皮質骨螺釘,固定后去除2枚克氏針,明確固定牢固后用可吸收線修復斷裂的胸鎖韌帶、肋鎖韌帶。C臂X線機透視明確胸鎖關節復位滿意、內固定物位置佳且胸鎖關節穩定性良好后,沖洗切口,敷料覆蓋,暫不關閉切口。

再自肩峰沿鎖骨至喙突作弧形切口,切開皮膚、皮下組織,充分顯露肩鎖關節、鎖骨遠端及喙突,清除關節內血腫及碎裂軟骨,盡量保留關節囊,將肩峰下骨膜稍作剝離,復位肩鎖關節后放置合適的鎖骨鉤鋼板,此時注意胸鎖關節處有無張力大、松動等表現,明確無異常后在鎖骨遠端植入3~4枚3.5 mm皮質骨螺釘,固定牢固后用可吸收線修復撕裂的肩鎖韌帶及喙鎖韌帶。修復完畢后活動患側上肢,觀察兩處關節穩定性,再次C臂 X線機透視明確胸鎖關節、肩鎖關節復位滿意及內固定位置滿意后,沖洗切口,各放置1根引流片后逐層縫合。

本組合并肋骨骨折患者均給予一期切開復位鋼板內固定術。

1.3 術后處理

術后患者肩部均給予鎖骨帶外固定及上肢吊帶懸吊固定。術后2周開始腕、肘關節屈伸活動;4周后去除鎖骨帶外固定,上肢吊帶懸吊固定下行上臂鐘擺樣活動;6周后去除上肢吊帶,逐漸恢復上肢正常活動。

2 結果

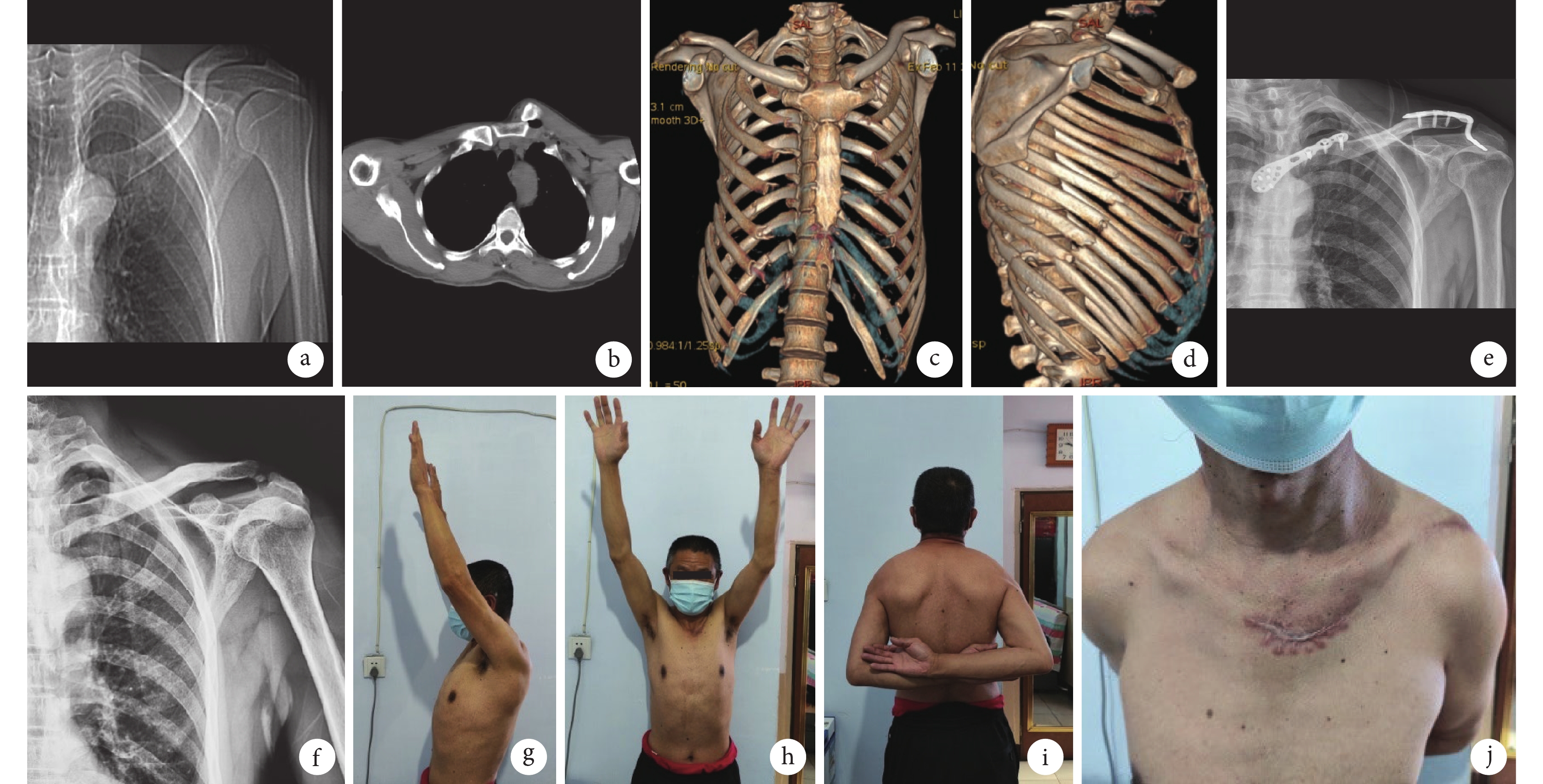

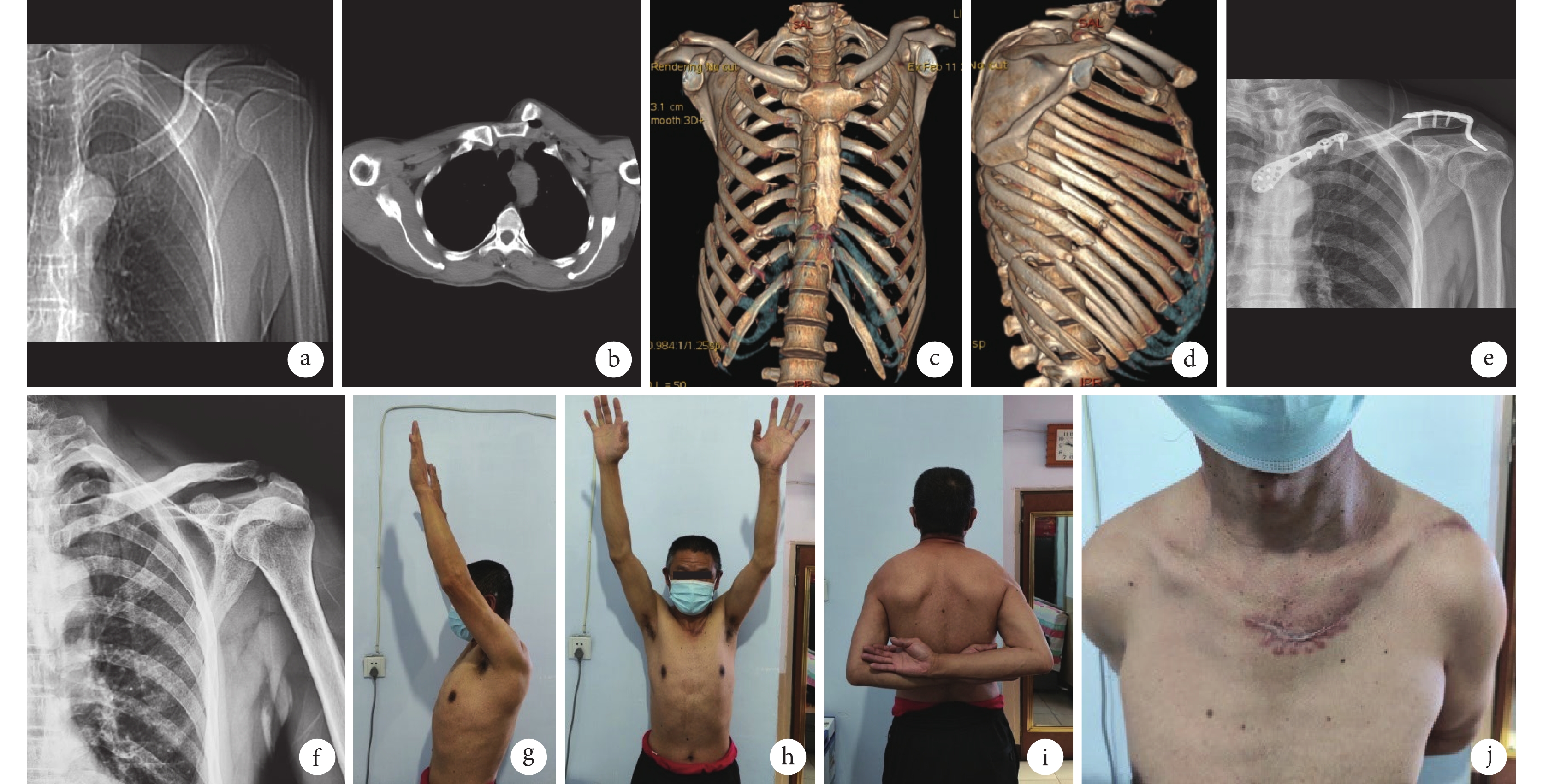

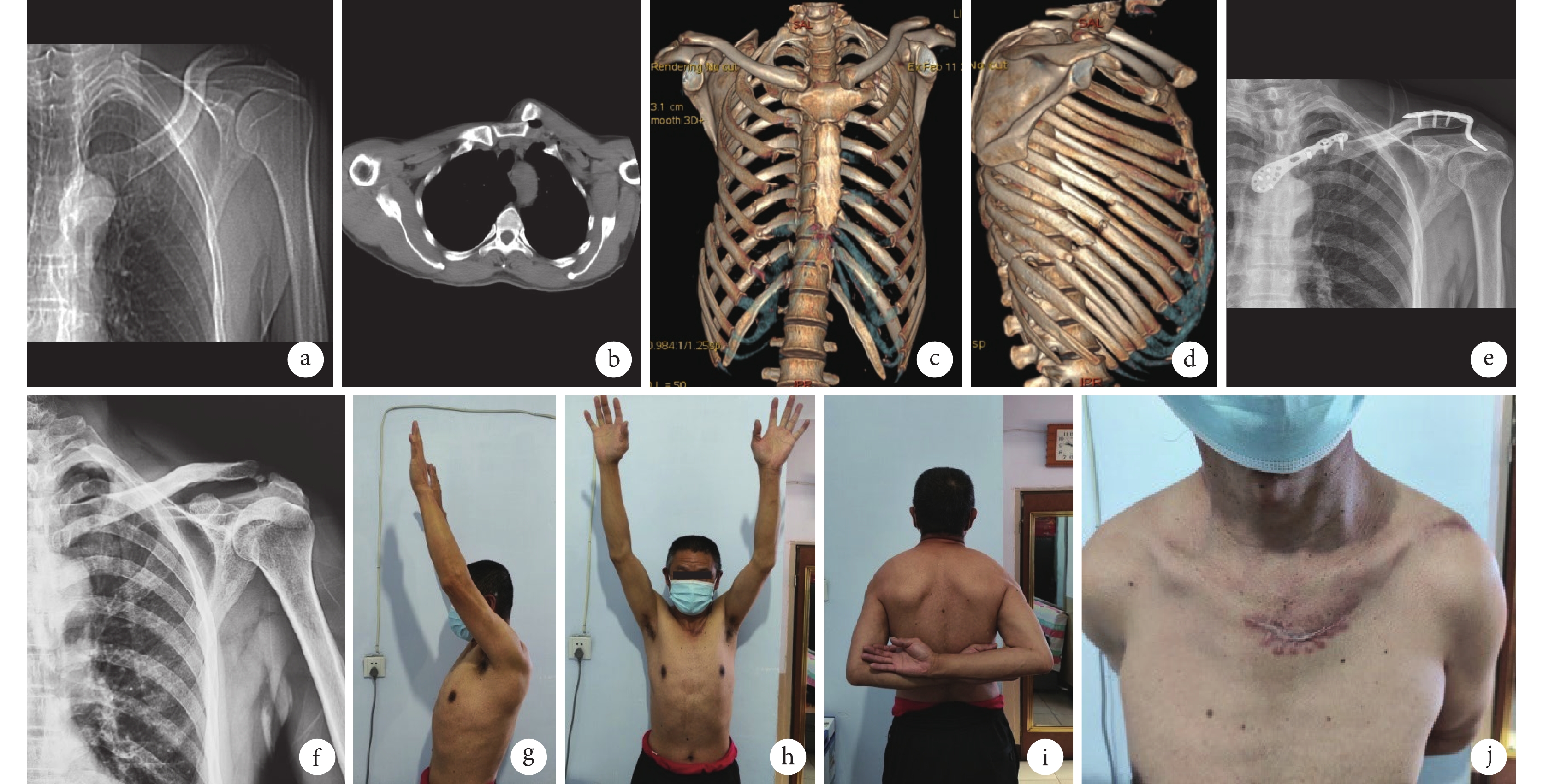

4例手術均順利完成,無血管、神經損傷;術后切口均Ⅰ期愈合,無感染等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間12~18個月,平均14個月。末次隨訪時,肩關節功能根據 Rockwood評分法評定,獲優3例、良1例;肩關節活動范圍:外展162°~168°,平均164.5°;上舉165°~170°,平均167.3°。隨訪期間無內固定物松動、斷裂發生。4例均于術后5~7個月二次手術取出內固定物,平均6個月;取出后無關節再脫位發生。見圖1。

圖1

患者,男,58歲,鎖骨雙極脫位合并雙側多發肋骨骨折

圖1

患者,男,58歲,鎖骨雙極脫位合并雙側多發肋骨骨折

a. 術前臥位左肩關節X線片;b~d. 術前CT掃描及三維重建; e. 術后5個月肩關節X線片;f. 術后12個月肩關節X線片;g~j. 術后18個月肩關節功能及胸部外觀

Figure1. A 58-year-old male patient with bipolar clavicle dislocation and bilateral multiple rib fracturesa. Preoperative X-ray film of left shoulder joint in a supine position; b-d. Preoperative CT scanning and three-dimensional reconstruction; e. X-ray film of shoulder joint at 5 months after operation; f. X-ray film of shoulder joint at 12 months after operation; g-j. Shoulder joint function and chest appearance at 18 months after operation

3 討論

胸鎖關節是上肢鎖骨與軀干骨之間唯一關節,其穩定性主要通過周圍韌帶維持,后胸鎖韌帶比前胸鎖韌帶更強韌,因此胸鎖關節常見前脫位,發生率是后脫位的20倍[4] 。肩鎖關節穩定性主要依靠喙鎖韌帶以及肩鎖韌帶上部與三角肌、斜方肌融合在一起的纖維維持。鎖骨雙極脫位臨床少見,受傷機制較復雜。該類型損傷手術治療包括復位固定同時修復關節囊及韌帶,但兩關節固定順序無統一標準。我們在以往治療中發現部分患者先固定肩鎖關節后,胸鎖關節復位固定時韌帶張力較大,固定后易出現螺釘松動、關節位置不佳、術區疼痛且不能早期活動等并發癥,甚至術后再脫位。而肩鎖關節行鎖骨鉤鋼板固定后并發癥較少,療效滿意。因此,我們對于本組4例患者根據復位時各關節張力情況,選擇先固定胸鎖關節,再根據肩鎖關節復位情況及胸鎖關節處韌帶張力,有限調整鎖骨鉤鋼板鉤角度,防止因固定后關節韌帶張力過大引起的后期并發癥。

鎖骨雙極脫位的內固定方式較多。其中肩鎖關節脫位可選擇剛性及彈性兩種固定方式,關鍵是維持鎖骨與肩峰解剖關系,以便修復重建關節囊及韌帶。剛性固定中鎖骨鉤鋼板臨床運用較廣泛[5]。它是根據肩鎖關節解剖結構設計,可有效維持關節穩定,同時又允許關節微動,能保留關節功能,有利于患者早期功能鍛煉,大多可獲得滿意療效[6-7]。彈性固定為近年來新的固定方式,主要為韌帶修復重建[8],符合肩關節生物力學要求,無需二次手術取出內固定物,但手術操作較復雜,術后有韌帶骨化、喙突骨折等風險[9-10],且因臨床應用時間有限,遠期療效有待觀察。本組選擇鎖骨鉤鋼板固定肩鎖關節,我們認為其具有創傷小、手術操作簡便,以及在固定同時能聯合修復撕裂的肩鎖韌帶及喙鎖韌帶,達到多平面固定目的,使固定更牢固等優點。術后患者可以早期功能鍛煉,并發癥少。雖然該固定方式未能達到彈性固定水平,但仍保留了關節微動,符合生物力學要求。

胸鎖關節脫位尚無一種公認的內固定術式,臨床常用胸鎖關節重建術及胸鎖鉤鋼板、鎖骨鉤鋼板、克氏針、重建鋼板、T 形鎖定鋼板固定術等,各有優、缺點,處理不當容易導致疼痛、再脫位及慢性胸鎖關節炎等并發癥[11-18]。其中,彈性固定以胸鎖關節重建術為主[19],取自體肌腱移植或纖維縫線重建關節,保留了關節微動,符合生物力學要求,且無需二次手術取出內固定物。但手術操作復雜,取自體肌腱存在供區損傷缺點,纖維縫線強度有余而彈性稍差,對于骨質疏松患者,易引起骨質劈裂等并發癥。剛性固定以T形鎖定鋼板為代表,其鋼板薄、可塑形,胸骨柄上螺釘成角固定,可防止螺釘松動及拔出等,但在胸骨柄處固定螺釘較少,對于由松質骨構成的胸骨柄把持力較差,螺釘易拔出進而導致內固定失敗。周金華等[2]采用斜T形鎖定鋼板固定18 例胸鎖關節前方不穩定脫位,其中7 例術后出現不同程度再脫位,2例因脫位明顯再次手術,再脫位率為 38.89%。 本組選擇外踝鎖定鈦板固定胸鎖關節,主要原因在于:① 外踝解剖鈦板一端呈橢圓形,并逐漸向另一端過渡為葫蘆形,其厚度適中,體積小,過渡處較寬大,能更好地覆蓋胸鎖關節處,增加了抗旋轉力,為胸鎖關節穩定性提供有效支持,滿足術后早期功能鍛煉需要。② 鈦板經塑形后較平整,寬大的橢圓形一端與胸骨柄較貼服,有7處鎖定孔,可打入2.7 mm松質骨螺釘,部分螺釘可成角固定,雙皮質固定可有效防止螺釘松動、拔出,且鋼板上有縫線孔便于韌帶選擇加強縫合,使固定更牢固。③ 鎖骨近端根據需要可選擇多孔固定,3.5 mm皮質骨螺釘打入雙側骨皮質后牢固固定鎖骨端,雙側固定后鈦板抗旋轉及抗拔出力明顯加強,有效防止術后再脫位。

外踝鎖定鈦板固定胸鎖關節手術注意事項:① 胸鎖關節處手術時鈦板要根據模板塑形,剝離胸骨及鎖骨后骨膜時注意保護其后方的血管、神經及胸膜,打入電鉆鉆孔時要用限深器限制電鉆鉆入深度,骨膜剝離子可放于胸骨后阻擋,防止損傷胸骨后組織。② 胸骨柄處的松質骨螺釘植入深度以剛過對側皮質為宜,鎖骨處的皮質螺釘以過對側皮質1個螺紋為宜,植入螺釘時要雙側交替植入,使兩側受力平衡。③ 胸鎖關節處手術完畢后暫不關閉切口,先用紗布覆蓋,在肩鎖關節復位固定時觀察其有無不穩等狀況,明確無異常后統一關閉切口。④ 鎖骨雙極脫位患者術后鎖骨帶外固定4周,防止肩關節過度活動,為修復后的關節囊及韌帶提供穩定的無張力愈合環境。本組4例患者采用上述方式固定后獲得較好療效,肩關節活動度恢復滿意,無疼痛、功能受限以及關節再脫位等并發癥發生。

綜上述,鎖骨雙極脫位復位后,采用外踝鎖定鈦板固定胸鎖關節、鎖骨鉤鋼板固定肩鎖關節,具有手術操作簡便、安全性高、固定牢固、并發癥少等優點,患者術后肩部功能恢復較好。但由于鎖骨雙極脫位發生率較低,本研究樣本量有限,缺少對照,而且患者收治時間跨度較大,內固定材料選擇及術者技術存在差異,因此需要前瞻性隨機對照臨床試驗以及進一步隨訪評估療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍中部戰區空軍醫院醫學倫理委員會批準(院衛[2023]009)

作者貢獻聲明 所有作者均參與研究設計和實施;高培剛:數據收集整理并分析,撰寫文章;王興存:圖片處理及統計分析;鮑紅剛:對文章的知識性內容作批評性審閱

肩鎖關節脫位是臨床常見肩部損傷類型,約占肩部損傷的12%,而胸鎖關節脫位是少見類型,僅占肩部損傷的3%[1]。上述兩種脫位同時存在稱為“鎖骨雙極脫位”,臨床更少見,主要為嚴重擠壓傷、交通事故傷等高能量致傷。臨床對鎖骨雙極脫位尚無明確治療方法,保守治療效果差,常出現脫位復發、慢性疼痛、畸形及肩部功能障礙等并發癥,因此大多需要手術治療。目前常用手術方式為關節重建術及肩、胸鎖關節內固定術,常用內固定材料為橈骨遠端斜T形鋼板、重建鋼板及胸鎖鉤鋼板等[2-3],但療效存在差異。2017年6月—2022年6月,我們對4例鎖骨雙極脫位患者采用切開復位內固定術治療,其中胸鎖關節以外踝鎖定鈦板固定、肩鎖關節以鎖骨鉤鋼板固定,獲得較好療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男3例,女1例;年齡27~63歲,平均45歲。致傷原因:礦車擠壓傷2例,交通事故傷1例,重物砸傷1例。損傷側別:左側1例,右側3例。均為新鮮脫位,受傷至手術時間3~7 d,平均5.0 d。入院后經肩部X線片或CT檢查示胸鎖關節、肩鎖關節均脫位。胸鎖關節脫位分型:Grade Ⅱ型1例,Ⅲ型3例;前脫位3例,后脫位1例。肩鎖關節脫位分型:TossyⅡ型2例,Ⅲ型2例。合并肋骨骨折2例、氣胸1例。

1.2 手術方法

全身麻醉下患者取仰臥位,患側肩背部墊高。首先,自患側鎖骨內側沿鎖骨越過胸鎖關節至胸骨柄中點作弧形切口,切開筋膜及骨膜,在胸鎖乳突肌與胸大肌起點處作骨膜下剝離,并向兩側牽開;于鎖骨近端作適當骨膜下剝離,暴露脫位處鎖骨胸骨端及胸鎖關節,清除血腫及明顯碎裂軟骨,剝離部分肋鎖韌帶,暴露同側胸骨柄側面,并以骨膜剝離子緊貼胸骨柄后作適當剝離。先復位胸鎖關節,取2枚2.5 mm 克氏針傾斜一定角度臨時固定(以不影響鈦板放置為標準),用模板預先在胸骨柄及鎖骨近端區域塑形,取外踝鎖定鈦板(北京貝思達生物技術有限公司)適當塑形后放置于胸骨柄及鎖骨近端,寬大部分位于胸骨柄處,使鈦板貼服于骨面,確定位置合適后在胸骨柄處植入5~7枚2.7 mm松質骨螺釘。在鎖骨近端植入3~4枚3.5 mm皮質骨螺釘,固定后去除2枚克氏針,明確固定牢固后用可吸收線修復斷裂的胸鎖韌帶、肋鎖韌帶。C臂X線機透視明確胸鎖關節復位滿意、內固定物位置佳且胸鎖關節穩定性良好后,沖洗切口,敷料覆蓋,暫不關閉切口。

再自肩峰沿鎖骨至喙突作弧形切口,切開皮膚、皮下組織,充分顯露肩鎖關節、鎖骨遠端及喙突,清除關節內血腫及碎裂軟骨,盡量保留關節囊,將肩峰下骨膜稍作剝離,復位肩鎖關節后放置合適的鎖骨鉤鋼板,此時注意胸鎖關節處有無張力大、松動等表現,明確無異常后在鎖骨遠端植入3~4枚3.5 mm皮質骨螺釘,固定牢固后用可吸收線修復撕裂的肩鎖韌帶及喙鎖韌帶。修復完畢后活動患側上肢,觀察兩處關節穩定性,再次C臂 X線機透視明確胸鎖關節、肩鎖關節復位滿意及內固定位置滿意后,沖洗切口,各放置1根引流片后逐層縫合。

本組合并肋骨骨折患者均給予一期切開復位鋼板內固定術。

1.3 術后處理

術后患者肩部均給予鎖骨帶外固定及上肢吊帶懸吊固定。術后2周開始腕、肘關節屈伸活動;4周后去除鎖骨帶外固定,上肢吊帶懸吊固定下行上臂鐘擺樣活動;6周后去除上肢吊帶,逐漸恢復上肢正常活動。

2 結果

4例手術均順利完成,無血管、神經損傷;術后切口均Ⅰ期愈合,無感染等并發癥發生。患者均獲隨訪,隨訪時間12~18個月,平均14個月。末次隨訪時,肩關節功能根據 Rockwood評分法評定,獲優3例、良1例;肩關節活動范圍:外展162°~168°,平均164.5°;上舉165°~170°,平均167.3°。隨訪期間無內固定物松動、斷裂發生。4例均于術后5~7個月二次手術取出內固定物,平均6個月;取出后無關節再脫位發生。見圖1。

圖1

患者,男,58歲,鎖骨雙極脫位合并雙側多發肋骨骨折

圖1

患者,男,58歲,鎖骨雙極脫位合并雙側多發肋骨骨折

a. 術前臥位左肩關節X線片;b~d. 術前CT掃描及三維重建; e. 術后5個月肩關節X線片;f. 術后12個月肩關節X線片;g~j. 術后18個月肩關節功能及胸部外觀

Figure1. A 58-year-old male patient with bipolar clavicle dislocation and bilateral multiple rib fracturesa. Preoperative X-ray film of left shoulder joint in a supine position; b-d. Preoperative CT scanning and three-dimensional reconstruction; e. X-ray film of shoulder joint at 5 months after operation; f. X-ray film of shoulder joint at 12 months after operation; g-j. Shoulder joint function and chest appearance at 18 months after operation

3 討論

胸鎖關節是上肢鎖骨與軀干骨之間唯一關節,其穩定性主要通過周圍韌帶維持,后胸鎖韌帶比前胸鎖韌帶更強韌,因此胸鎖關節常見前脫位,發生率是后脫位的20倍[4] 。肩鎖關節穩定性主要依靠喙鎖韌帶以及肩鎖韌帶上部與三角肌、斜方肌融合在一起的纖維維持。鎖骨雙極脫位臨床少見,受傷機制較復雜。該類型損傷手術治療包括復位固定同時修復關節囊及韌帶,但兩關節固定順序無統一標準。我們在以往治療中發現部分患者先固定肩鎖關節后,胸鎖關節復位固定時韌帶張力較大,固定后易出現螺釘松動、關節位置不佳、術區疼痛且不能早期活動等并發癥,甚至術后再脫位。而肩鎖關節行鎖骨鉤鋼板固定后并發癥較少,療效滿意。因此,我們對于本組4例患者根據復位時各關節張力情況,選擇先固定胸鎖關節,再根據肩鎖關節復位情況及胸鎖關節處韌帶張力,有限調整鎖骨鉤鋼板鉤角度,防止因固定后關節韌帶張力過大引起的后期并發癥。

鎖骨雙極脫位的內固定方式較多。其中肩鎖關節脫位可選擇剛性及彈性兩種固定方式,關鍵是維持鎖骨與肩峰解剖關系,以便修復重建關節囊及韌帶。剛性固定中鎖骨鉤鋼板臨床運用較廣泛[5]。它是根據肩鎖關節解剖結構設計,可有效維持關節穩定,同時又允許關節微動,能保留關節功能,有利于患者早期功能鍛煉,大多可獲得滿意療效[6-7]。彈性固定為近年來新的固定方式,主要為韌帶修復重建[8],符合肩關節生物力學要求,無需二次手術取出內固定物,但手術操作較復雜,術后有韌帶骨化、喙突骨折等風險[9-10],且因臨床應用時間有限,遠期療效有待觀察。本組選擇鎖骨鉤鋼板固定肩鎖關節,我們認為其具有創傷小、手術操作簡便,以及在固定同時能聯合修復撕裂的肩鎖韌帶及喙鎖韌帶,達到多平面固定目的,使固定更牢固等優點。術后患者可以早期功能鍛煉,并發癥少。雖然該固定方式未能達到彈性固定水平,但仍保留了關節微動,符合生物力學要求。

胸鎖關節脫位尚無一種公認的內固定術式,臨床常用胸鎖關節重建術及胸鎖鉤鋼板、鎖骨鉤鋼板、克氏針、重建鋼板、T 形鎖定鋼板固定術等,各有優、缺點,處理不當容易導致疼痛、再脫位及慢性胸鎖關節炎等并發癥[11-18]。其中,彈性固定以胸鎖關節重建術為主[19],取自體肌腱移植或纖維縫線重建關節,保留了關節微動,符合生物力學要求,且無需二次手術取出內固定物。但手術操作復雜,取自體肌腱存在供區損傷缺點,纖維縫線強度有余而彈性稍差,對于骨質疏松患者,易引起骨質劈裂等并發癥。剛性固定以T形鎖定鋼板為代表,其鋼板薄、可塑形,胸骨柄上螺釘成角固定,可防止螺釘松動及拔出等,但在胸骨柄處固定螺釘較少,對于由松質骨構成的胸骨柄把持力較差,螺釘易拔出進而導致內固定失敗。周金華等[2]采用斜T形鎖定鋼板固定18 例胸鎖關節前方不穩定脫位,其中7 例術后出現不同程度再脫位,2例因脫位明顯再次手術,再脫位率為 38.89%。 本組選擇外踝鎖定鈦板固定胸鎖關節,主要原因在于:① 外踝解剖鈦板一端呈橢圓形,并逐漸向另一端過渡為葫蘆形,其厚度適中,體積小,過渡處較寬大,能更好地覆蓋胸鎖關節處,增加了抗旋轉力,為胸鎖關節穩定性提供有效支持,滿足術后早期功能鍛煉需要。② 鈦板經塑形后較平整,寬大的橢圓形一端與胸骨柄較貼服,有7處鎖定孔,可打入2.7 mm松質骨螺釘,部分螺釘可成角固定,雙皮質固定可有效防止螺釘松動、拔出,且鋼板上有縫線孔便于韌帶選擇加強縫合,使固定更牢固。③ 鎖骨近端根據需要可選擇多孔固定,3.5 mm皮質骨螺釘打入雙側骨皮質后牢固固定鎖骨端,雙側固定后鈦板抗旋轉及抗拔出力明顯加強,有效防止術后再脫位。

外踝鎖定鈦板固定胸鎖關節手術注意事項:① 胸鎖關節處手術時鈦板要根據模板塑形,剝離胸骨及鎖骨后骨膜時注意保護其后方的血管、神經及胸膜,打入電鉆鉆孔時要用限深器限制電鉆鉆入深度,骨膜剝離子可放于胸骨后阻擋,防止損傷胸骨后組織。② 胸骨柄處的松質骨螺釘植入深度以剛過對側皮質為宜,鎖骨處的皮質螺釘以過對側皮質1個螺紋為宜,植入螺釘時要雙側交替植入,使兩側受力平衡。③ 胸鎖關節處手術完畢后暫不關閉切口,先用紗布覆蓋,在肩鎖關節復位固定時觀察其有無不穩等狀況,明確無異常后統一關閉切口。④ 鎖骨雙極脫位患者術后鎖骨帶外固定4周,防止肩關節過度活動,為修復后的關節囊及韌帶提供穩定的無張力愈合環境。本組4例患者采用上述方式固定后獲得較好療效,肩關節活動度恢復滿意,無疼痛、功能受限以及關節再脫位等并發癥發生。

綜上述,鎖骨雙極脫位復位后,采用外踝鎖定鈦板固定胸鎖關節、鎖骨鉤鋼板固定肩鎖關節,具有手術操作簡便、安全性高、固定牢固、并發癥少等優點,患者術后肩部功能恢復較好。但由于鎖骨雙極脫位發生率較低,本研究樣本量有限,缺少對照,而且患者收治時間跨度較大,內固定材料選擇及術者技術存在差異,因此需要前瞻性隨機對照臨床試驗以及進一步隨訪評估療效。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經中國人民解放軍中部戰區空軍醫院醫學倫理委員會批準(院衛[2023]009)

作者貢獻聲明 所有作者均參與研究設計和實施;高培剛:數據收集整理并分析,撰寫文章;王興存:圖片處理及統計分析;鮑紅剛:對文章的知識性內容作批評性審閱