引用本文: 楊柳, 李文, 鄭義濤, 紀琳. 股前內側皮瓣修復晚期喉癌保留舌骨上部分會厭的近全喉切除后環周缺損. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(2): 133-139. doi: 10.7507/1002-1892.202311062 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

喉癌是頭頸部常見惡性腫瘤,96%~98%為鱗狀細胞癌,主要采取以手術為主的多學科綜合治療。國內指南認為,在徹底切除腫瘤的原則下,對T1~T3期、部分T4期聲門型喉癌行保留喉功能的各種部分喉切除術可行[1]。國外研究表明[2-3],無論手術還是非手術保喉治療后,T4期喉癌患者生存率均明顯下降。因此,國內外對于局部晚期以及手術和放療后復發喉癌采用全喉切除術治療的觀點是一致的。

全喉切除術后一般以食道發音、電子喉和食道氣管發音孔假體3種主要方式來恢復語言功能。這3種方式各有利弊,采用哪種方式進行語言康復取決于手術醫生的臨床經驗、患者的經濟條件及適應能力。無法用這3種方式進行語言交流的患者,生活質量會受到很大影響。此外,全喉切除術對于患者的心理影響也很大,部分患者意識到全喉切除后,甚至失去了嘗試語言康復的勇氣。因此,從解剖實體角度修復患者的喉氣管管狀結構,可作為恢復患者發音功能的物質條件和心理基礎。國內外學者在游離皮瓣(包括前臂皮瓣和股前外側皮瓣)修復全喉切除術后的喉氣管方面做了一定嘗試,并取得了較好發音效果[4-7]。2019年8月—2022年10月,我們采用股前內側皮瓣修復5例晚期喉癌患者近全喉切除后環周缺損以重建發音功能,療效良好。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組患者均為男性,年齡56~73歲,平均65歲。病程3~24個月,平均8個月。腫瘤按部位分型:聲門型2例(累及氣管1例)、聲門上型2例、聲門下型1例;TNM分期:T4N0M0期3例、T4N1M0期1例、T4N2M0期1例;美國癌癥聯合會(AJCC)分期(2017)均為Ⅳ期。患者臨床資料見表1。

1.2 治療方法

1例患者(例2)在等待入院期間進行1次順鉑單藥化療;其余患者未行術前新輔助化療或放療。入院后完善術前檢查,均未見手術禁忌證。

患者于局部麻醉(2例)或全身麻醉(3例)下氣管切開,行保留舌骨上部分會厭的近全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術,2例累及聲門下病變者同時切除第1~2氣管環并取得術中冰凍病理陰性切緣。設計大腿軸向中線偏內側切口,切開皮膚、皮下組織及闊筋膜,本組有3例血管蒂位于股直肌內側緣,2例位于股直肌與股內側肌間隔,逆行追蹤這兩種血管蒂至股前外側動脈主干分出處,順行考察血管蒂至股前內側皮瓣的闊筋膜深面穿入點及延伸方向,按全喉切除術后的氣管直徑及舌根至氣管殘端長度設計皮瓣寬度及長度,本組切取皮瓣范圍為6 cm×5 cm~8 cm×6 cm。皮瓣縫合成管狀,修復重建喉氣管切除術后環周缺損。其中1例修復環周缺損后的皮管腔內未放入喉模;1例皮管腔內放入填充聚維酮碘紗條的橡皮指套為喉模,3例皮管腔內放入麻醉用鼻咽通氣道為喉模,喉模上端略低于新成形的喉入口,下端從氣管切口引出并固定于氣管切口的皮膚上。受區吻合動脈采用甲狀腺上動脈或面動脈,吻合靜脈采用面總靜脈或頸外靜脈。術后7~14 d取出喉模。鼓勵患者發音或行發音訓練。術后4例患者補充放化療,1例(例5)未補充放化療等其他治療。

2 結果

術后所有皮瓣均成活,無明顯頸部感染。1例患者術后1個月經口進食發生輕微咽瘺,再次經胃管進食1周后咽瘺愈合。大腿供區創面Ⅰ期愈合。術后病理檢查提示1例患者雙側頸部淋巴結轉移,1例一側頸部淋巴結轉移;余3例雙側頸部淋巴結無轉移。5例患者均獲隨訪,隨訪時間12~36個月,平均27.6個月。4例患者發音清晰可聞、聲音嘶啞,1例(例3)發音類似耳語。喉鏡檢查示重建的喉入口呈裂隙狀,喉入口以下重建的喉氣管腔逐漸增大。術后1個月拔除胃管經口進食,無明顯吸入性肺炎發生。4例患者可以間斷堵管,堵管時間30 s~3 min,其中3例不堵管時也能發出明顯聲音,患者可與人進行無障礙語言交流;1例發音類似耳語且不能堵管。初步嗓音分析示,與食道發音患者相比,本組患者發音輕松自然,無明顯憋氣或吞氣動作。因考慮到皮瓣上皮并不具有呼吸道上皮的排痰功能,鼓勵患者偶爾堵管,有利于重建皮管內的上皮代謝產物及痰痂排除。隨訪期間患者均未拔管。

3 典型病例

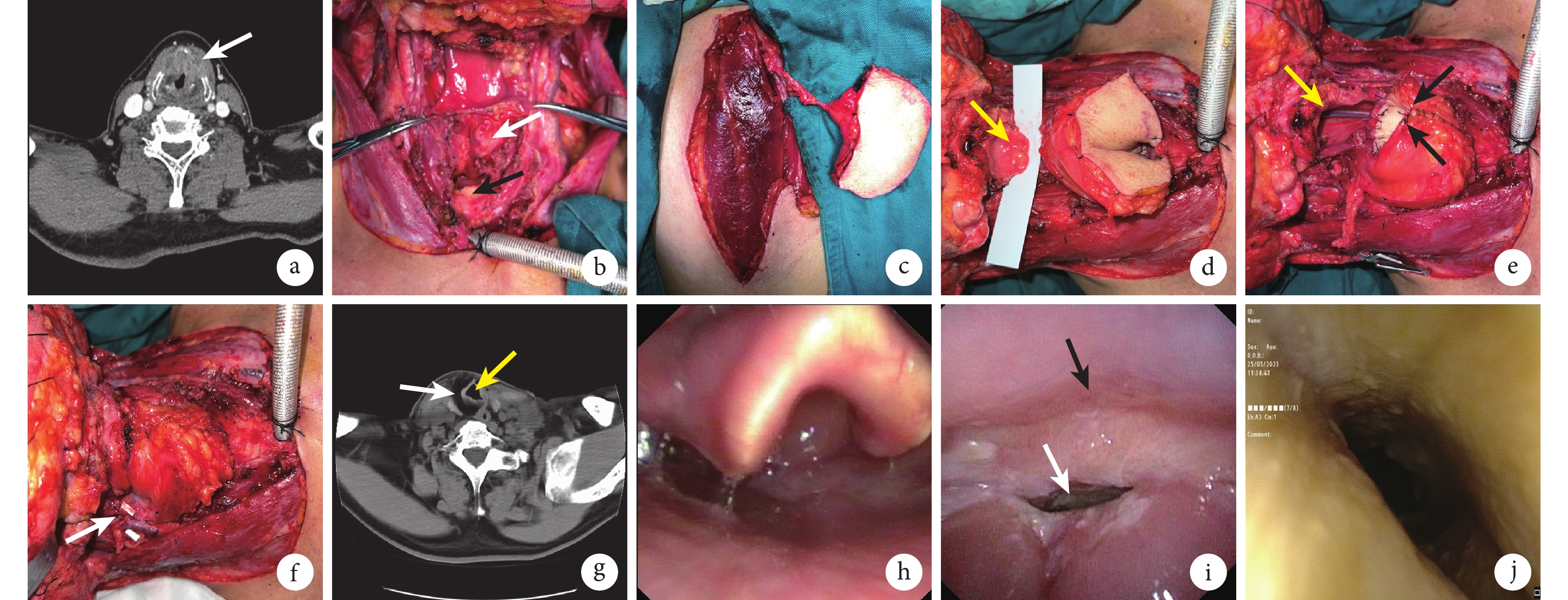

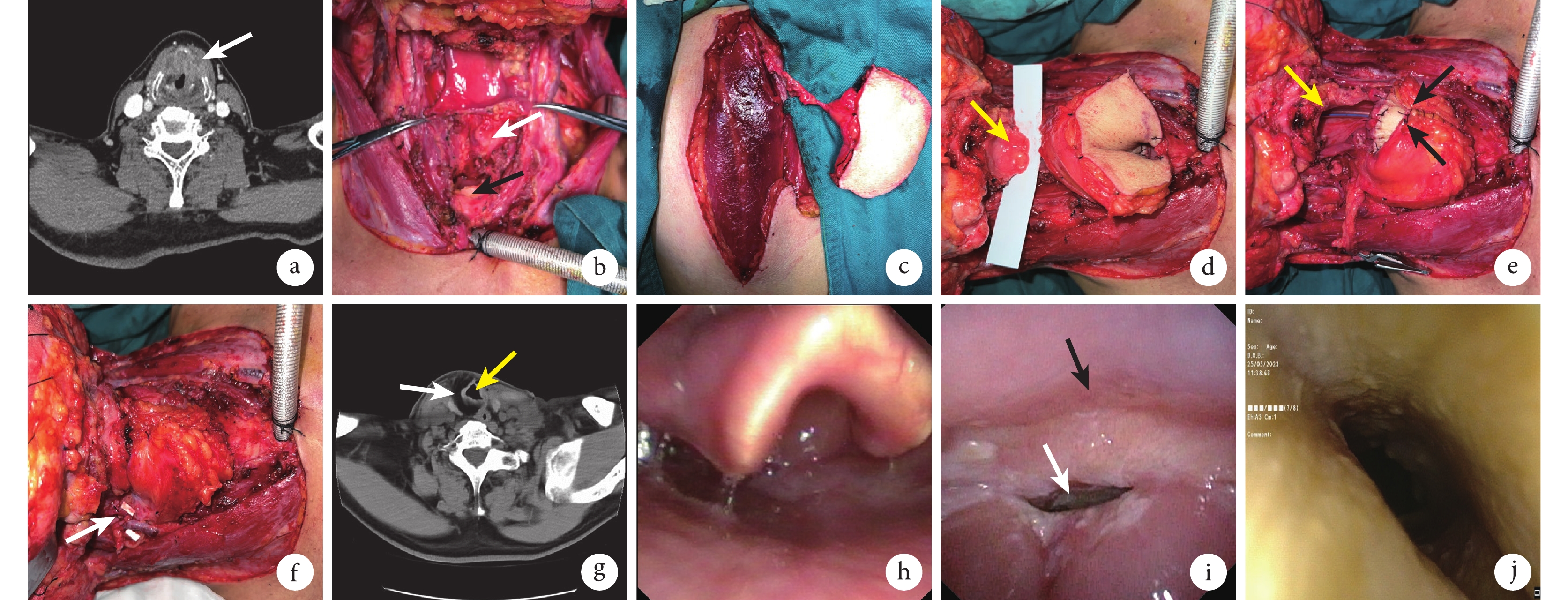

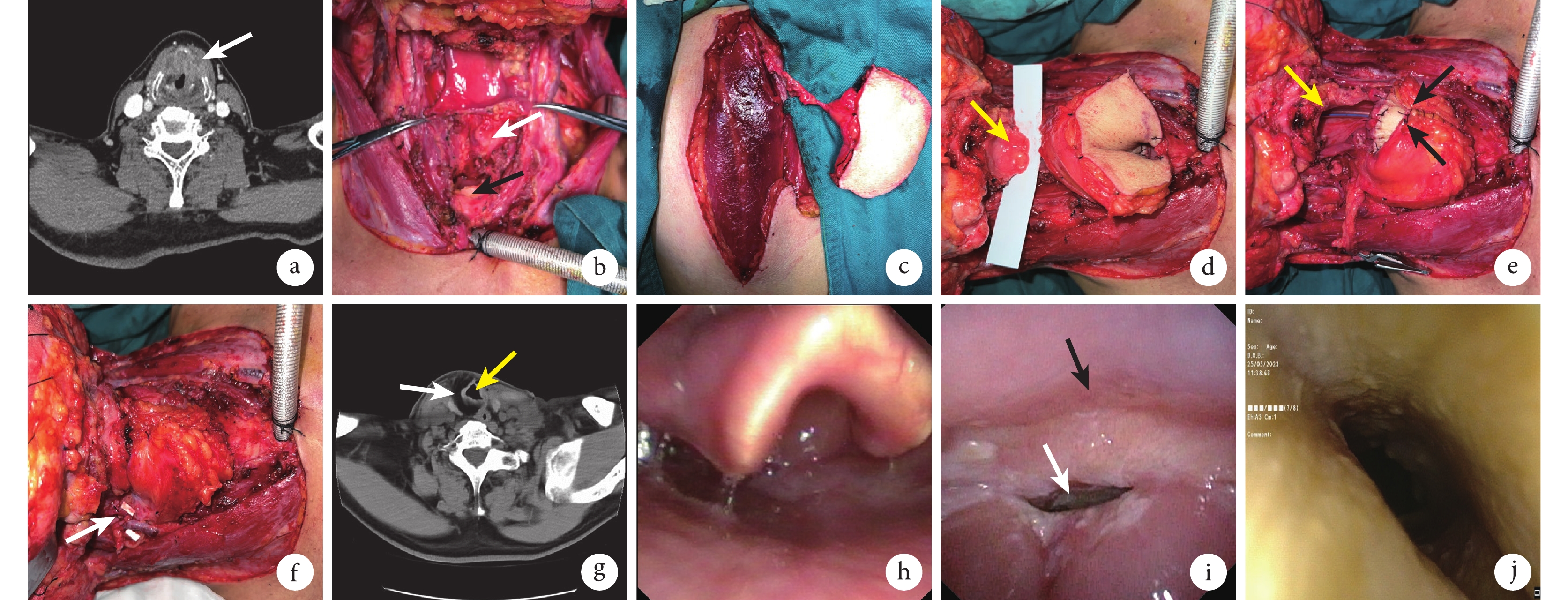

例2 患者,男,59歲。因“聲嘶1年余、加重1月余”入院。入院前1年,患者因無明顯誘因聲嘶行喉鏡檢查發現聲帶新生物,未進一步診治。1個月前,聲嘶加重伴呼吸困難,喉鏡檢查示雙側聲帶、室帶及前聯合新生物,病變累及聲門上會厭喉面及前聯合聲門下約1 cm。術前頸部增強CT示腫瘤累及前聯合、聲門下區及喉旁間隙,甲狀軟骨破壞。病理活檢示鱗狀細胞癌,腫瘤分型分期:喉癌聲門型T4N1M0期,AJCC(2017)Ⅳ期。完善術前檢查未見手術禁忌證,于局部麻醉下行氣管切開,全身麻醉下行全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術,術中保留舌骨上部分會厭并取得安全邊界,術中見左頸31枚、右頸34枚淋巴結,直徑3~23 mm。近全喉切除后,測量環周喉-氣管缺損大小,于股前內側制備面積為6.5 cm×5.0 cm的皮瓣,縫合成圓筒狀,上接會厭殘端,下接氣管。皮瓣上端后份與環后及梨狀窩內側壁黏膜縫合,皮管額側與會厭殘端縫合。因皮瓣皮下脂肪較厚,皮管縫合后形成的筒狀管腔較為自然,因此未放入喉模支撐。受區血管采用甲狀腺上動脈及面總靜脈。術后氣管切開口放入帶氣囊的氣切套管,防止因誤吸嗆咳導致頸部切口內感染、咽瘺、皮瓣壞死及吸入性肺炎等并發癥。術后皮瓣成活,術后10 d開放氣管切開氣囊,患者可嘗試發音。術后15 d出院時患者的“沙啞”聲音清晰可聞。術后病理檢查示喉中分化鱗癌,左頸淋巴結1枚查見癌轉移,右頸淋巴結34枚未見癌轉移。患者補充放化療,放化療結束后1個月復查發音總體上較未放療前稍差,表現為氣促、聲嘶加重;放療后3個月復查發音自然,聲嘶明顯改善,患者參與日常生活交流無語言障礙,聽者無需參考患者口型,聽者閉眼或背對患者,患者發音清晰可聞。患者自訴可連續語言交流半小時左右才會感覺發音稍費力。術后1個月拔胃管進食無嗆咳。術后18個月纖維喉鏡檢查示會厭形態完好,喉入口呈裂隙狀,入口以下皮瓣光滑,皮瓣氣管吻合處少量黏痰附著,窄帶光圖像下未見異常血管影。隨訪30個月無復發及轉移。見圖1。

圖1

例2

圖1

例2

a. 術前頸部增強CT示腫瘤破壞甲狀軟骨(白箭頭);b. 術中頸部手術創面(黑箭頭示氣管殘端,白箭頭示環后黏膜);c. 術中右大腿股前內側皮瓣切取;d. 術中皮瓣就位于原全喉術區缺損(黃箭頭示保留的部分會厭);e. 術中喉氣管腔成形(黑箭頭示皮管額側,黃箭頭示會厭殘端);f. 關閉咽腔,完成顯微血管吻合(白箭頭示受區血管);g. 術后1年頸部CT示皮瓣與氣管交界處管腔呈不規則三角形(黃箭頭)(白箭頭示皮瓣皮下脂肪層);h. 術后1年纖維喉鏡示舌骨上會厭外形良好,可有效掩蓋重建的喉入口;i. 術后1年纖維喉鏡示重建的喉入口(白箭頭)呈裂隙狀(黑箭頭示會厭喉面);j. 術后1年纖維喉鏡示重建的喉氣管腔中段呈裂隙狀,較喉入口明顯增寬

Figure1. Case 2a. Preoperative enhanced CT revealed that the thyroid cartilage was destroyed by the tumor (white arrow); b. Neck surgical wound during operation (Black arrow indicated tracheal stump, white arrow indicated postcricoid mucosa); c. Harvesting of anterior medial thigh flap on right side during operation; d. The flap was placed in the defect where the primary larynx located (Yellow arrow indicated preserved partial epiglottis); e. Reconstruction of the laryngeal and tracheal lumen (Black arrow indicated frontal side of the flap tube, yellow arrow indicated epiglottic stump); f. The pharyngeal cavity was closed and the microvascular anastomosis was completed (White arrow indicated recipient vessels); g. Neck CT scan at 1 year after operation showed an irregular triangle (yellow arrow) in the lumen at the junction of the flap and trachea (White arrow indicated subcutaneous adipose layer of the flap); h. Laryngoscopy at 1 year after operation showed that the shape of the suprathyoid epiglottis was good enough to effectively cover the reconstructed laryngeal entrance; i. Laryngoscopy at 1 year after operation showed that the reconstructed laryngeal entrance (white arrow) of the flap was fissure-shape ( Black arrow indicated epiglottis); j. Laryngoscopy at 1 year after operation showed that the middle section of the laryngeal lumen reconstructed with the flap had a wider fissure than that of the laryngeal entrance

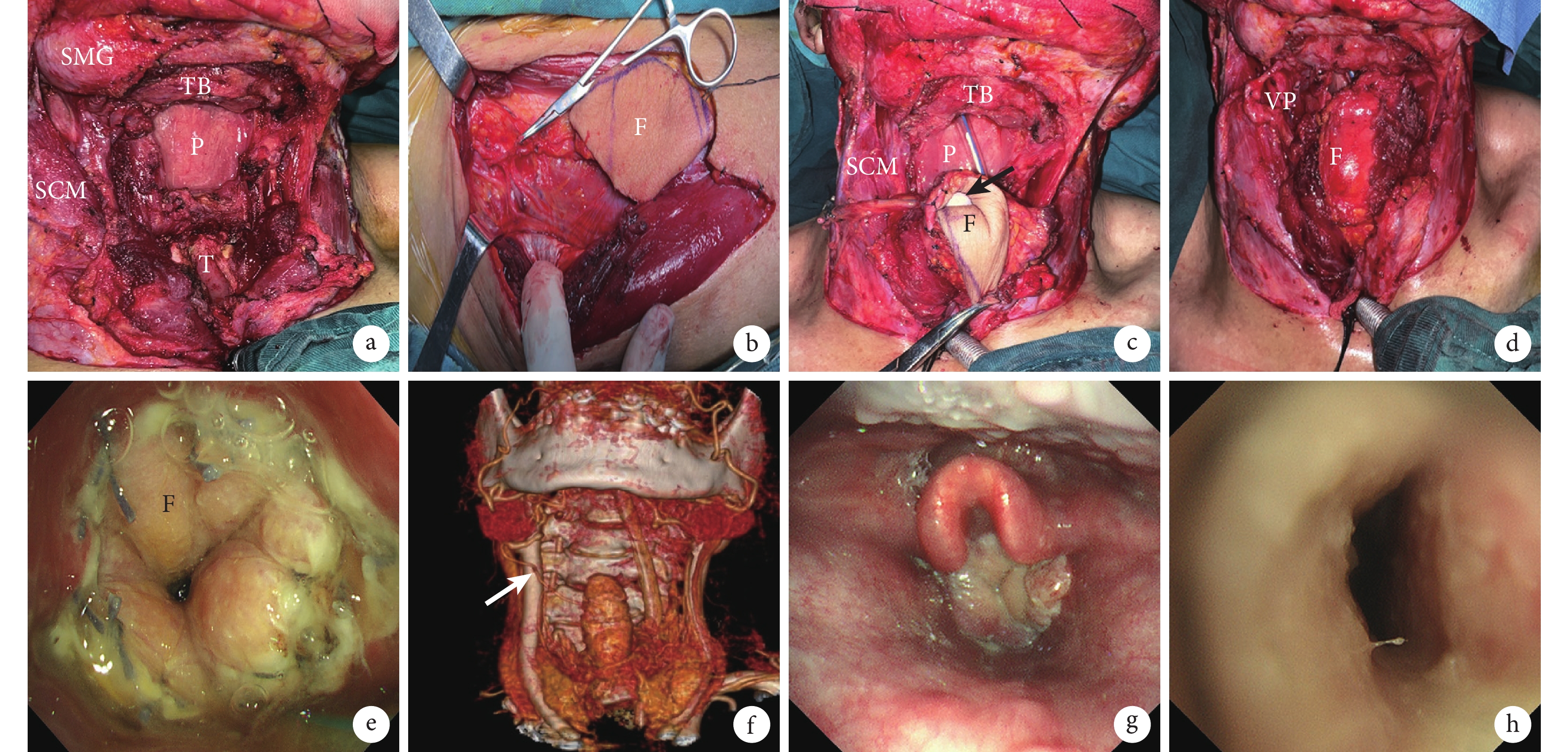

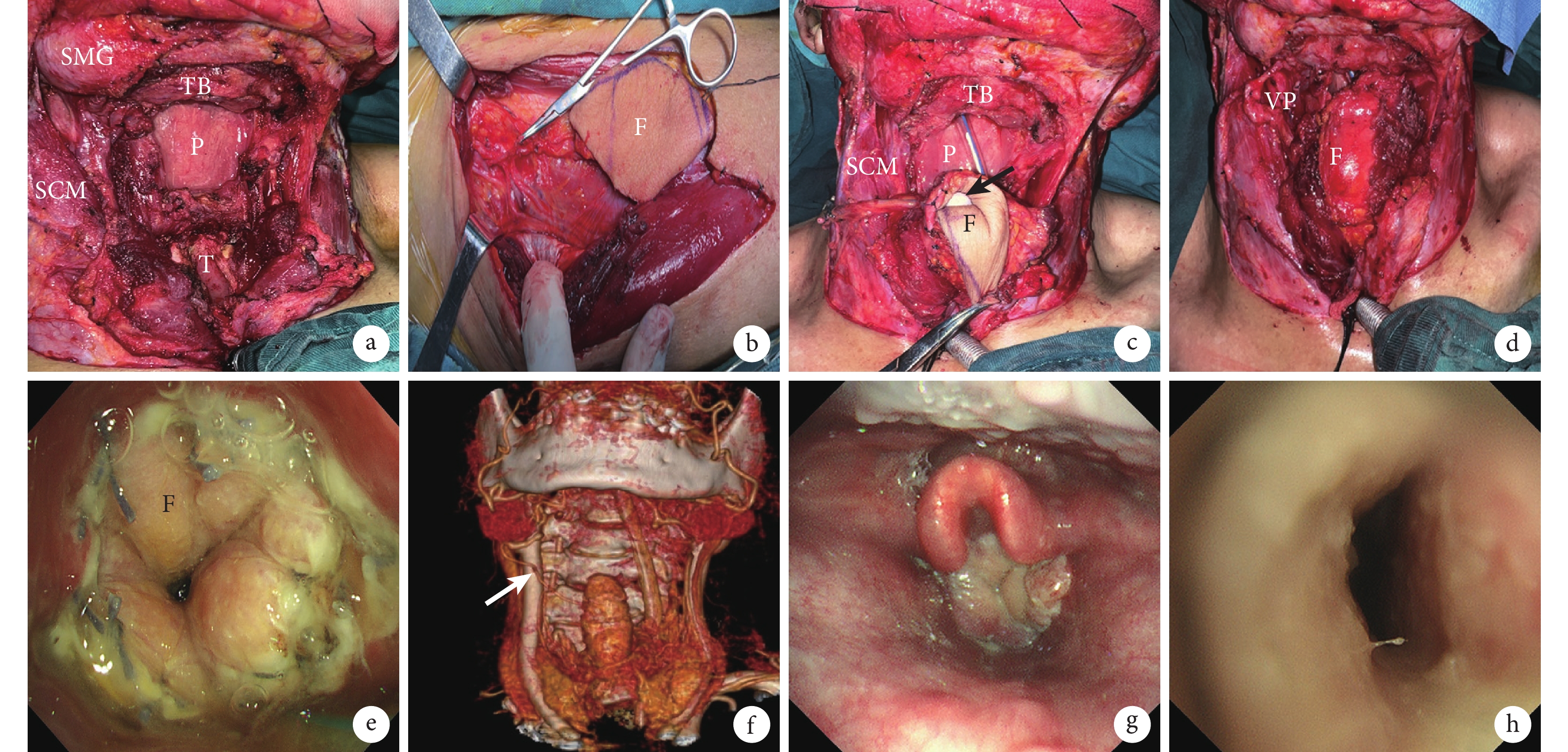

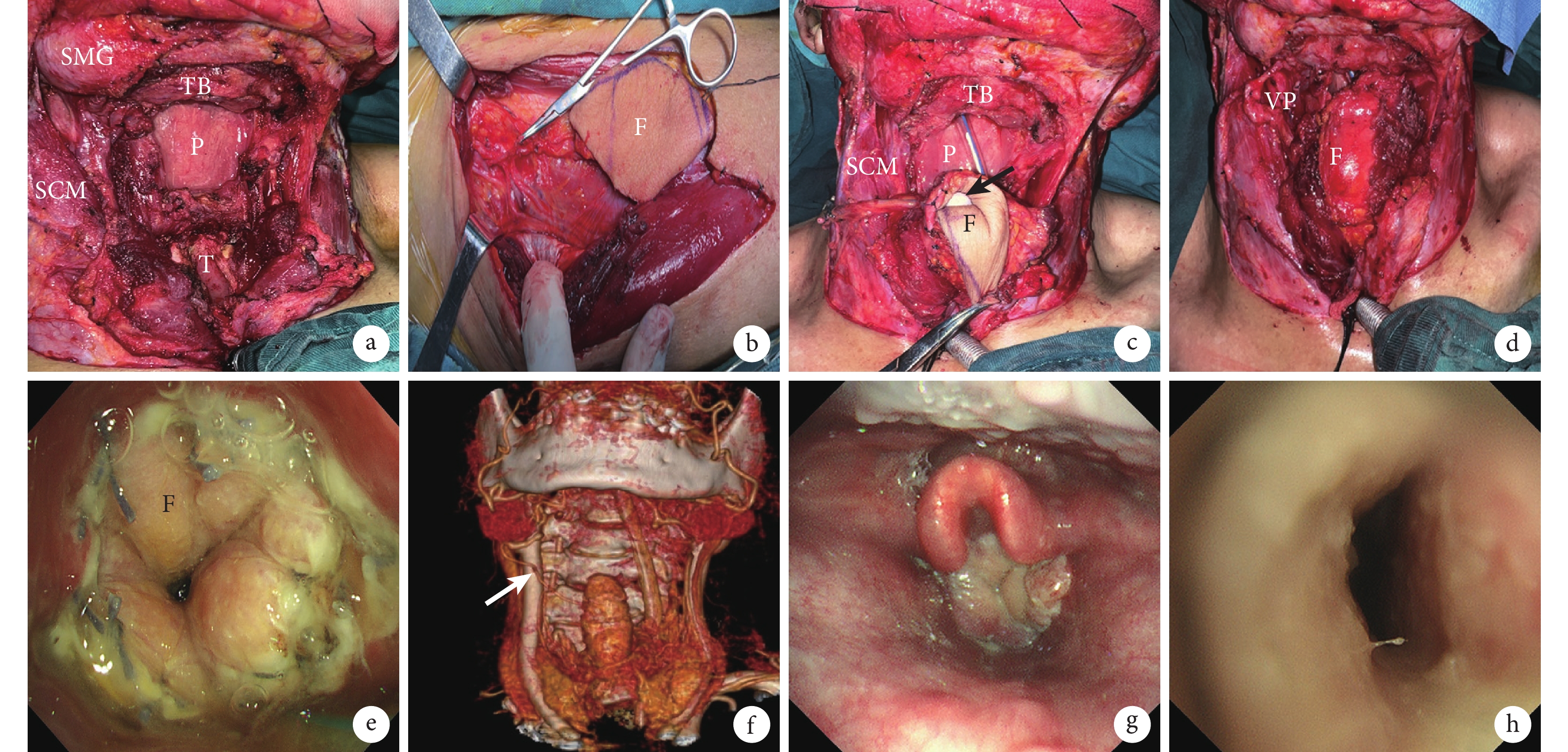

例5 患者,男,56歲。因“聲嘶2年、呼吸困難1月余”入院。纖維喉鏡檢查示聲門區新生物突起,累及會厭喉面,新生物表明粗糙,窄帶光圖像下見異常血管影,聲門裂窄。急診局部麻醉下行氣管切開后,喉鏡下再次活檢示鱗狀上皮輕至中度非典型增生。因CT示甲狀軟骨破壞及喉內占位明顯,完善術前檢查未見手術禁忌證,與患者及家屬溝通后手術探查行全身麻醉下行保留舌骨上部分會厭的近全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術。術中發現腫瘤破壞甲狀軟骨但尚未穿破甲狀軟骨,右頸10枚、左頸16枚淋巴結,最大直徑約15 mm。喉內腫瘤冰凍病理檢查示鱗狀細胞癌。術中操作與例2基本相同,切取股前內側皮瓣面積約6 cm×5 cm。皮管腔內置橡膠指套,內置聚維酮碘紗條作為喉模支撐皮管。受區吻合血管采用甲狀腺上動脈及頸外靜脈。術后切口無感染,Ⅰ期愈合。術后10 d纖維喉鏡檢查示皮瓣成活良好,喉入口呈花瓣狀。頸部增強CT及三維重建示喉模位于頸前正中,與皮瓣貼合良好。術后2周取出指套喉模。術后1個月經口進食后拔胃管。患者發音清晰,堵管時間可達30 s左右。手術標本病理診斷為喉鱗狀細胞癌,雙側頸部淋巴結未見轉移。術后腫瘤分型分期:喉癌聲門型T4N0M0期,AJCC(2017)Ⅳ期。術后3個月患者PETCT未見確切腫瘤殘余或淋巴結轉移,未補充放化療等其他治療。術后6個月纖維喉鏡復查示再造的喉入口較小,入口以下呈裂隙狀,逐漸寬敞。見圖2。

圖2

例5

圖2

例5

TB:舌根 SMG:頜下腺 P:咽后壁 SCM:胸鎖乳突肌 VP:皮瓣血管蒂 F:皮瓣 T: 氣管 a. 術中近全喉切除及雙側擇區頸淋巴結清掃術后創面;b. 術中右側大腿股前內側皮瓣切取;c、d. 術中皮瓣縫合成管狀就位于頸前正中,與氣管斷端及會厭殘端縫合(黑箭頭示喉模);e. 術后10 d纖維喉鏡檢查示皮瓣成活良好,喉入口呈花瓣狀,瓣間呈多向裂隙;f. 術后10 d頸部增強CT三維重建示吻合動脈血管(白箭頭)、喉模及皮管;g、h. 術后1個月纖維喉鏡檢查示保留的會厭,再造的喉入口及以下呈寬扁的腔隙

Figure2. Case 5TB: Tongue base SMG: Submandibular gland P: Posterior pharyngeal wall SCM: Sternocleidomastoid muscle VP: Vascular pedicle F: Flap a. Wounds after near total laryngectomy and selective bilateral neck dissection; b. Harvesting of the medial thigh flap on the right side; c, d. The flap was sutured into a tubular shape locating in the center of the neck, connecting to the trachea and epiglottic stump (Black arrow indicated laryngeal stent); e. Laryngoscopy at 10 days after operation showed the well-survived flap and the petal-shaped laryngeal entrance, multiple fissures presented between the petals; f. CT three-dimensional reconstruction at 10 days after operation showed the anastomosed artery (white arrow), the laryngeal stent, and flap tube; g, h. Laryngoscopy at 1 month after operation showed the partial epiglottis preserved, the reconstruction larynx entrance and a wide and flat cavity below

4 討論

4.1 全喉切除術后發音功能康復現狀

全喉切除手術是晚期初治喉癌、喉癌手術或放化療復發后再治療的首選方法。語言障礙是無喉患者重新融入社會、進行日常生活的主要障礙,重獲發音功能是喉癌患者的迫切愿望;接受全喉手術的患者對于術后語音康復也很積極[8]。氣管食管發音假體是國外推薦的最佳語音康復方法,而電子喉和食道發音是目前國內全喉術后語音康復的主要手段。盡管氣管食道發音假體比單純食道發音質量好,但也并非總能提升患者的生活質量[9]。此外,發音假體比較昂貴,需要定期更換,還有脫落成為食道異物或氣道異物的風險。本組患者發音比食道發音更自然,因為驅動發音的力量和自然發音的動力一樣均來自氣管,明顯優于電子喉的單調機械聲音,且電子喉的發音效果對于曾行頸部淋巴結清掃和放療的患者更差。

對于全喉切除后的食道發音,游離空腸、游離皮瓣或舌骨下肌皮瓣術后語音康復研究表明,游離空腸術后語音康復差于游離皮瓣。股前外側游離皮瓣再造喉氣管腔與氣管食管瘺發音管的客觀語音效果相似,其語音范圍和語音清晰度與正常成人語音具有可比性[7,10-11]。本組結果顯示,股前內側管狀游離皮瓣的發音效果甚至優于喉癌激光術后或慢性喉炎聲帶小結患者,聲音更洪亮、發音清晰度更好。這個結果是非常鼓舞人心的,表明游離皮瓣技術是全喉切除術后患者的良好語言康復替代方案。

4.2 游離皮瓣重建發音功能的可行性

與帶蒂皮瓣相比,游離皮瓣優勢在于無蒂部干擾,在喉氣管環周重建時易于卷成管狀,且在就位于頸前正中時具有更大的自由度。文獻報道[5-7,11],前臂皮瓣和股前外側皮瓣均可作為全喉切除術后皮管成形再造發音腔道的供區。無論術中是否用喉模,在取出喉模1~12個月時纖維喉鏡復查發現,皮管管腔都存在不同程度塌陷。究其原因,考慮與缺乏正常人體喉、氣管軟骨支撐有關。由于皮瓣上皮的存在,塌陷的管腔并不粘連,從而成為一個潛在空間,有氣流通過就可產生發音效果。通過本組有限的臨床病例分析,我們體會到,當殘余會厭面積較大時,不放置喉模,術后也未產生明顯嗆咳和誤吸;當殘余會厭面積較小時,用橡皮指套做的喉模有助于防止口咽分泌物向重建的喉氣管腔滲漏,減少皮管腔內污染;中空的鼻咽通氣道對口咽部分泌物的引流效果較好,但是術后氣管切開口敷料紗布需要頻繁更換,增加患者不適。

一般來說,股前內側皮瓣較股前外側皮瓣的皮下脂肪更厚,所以在手術成形之初,皮下脂肪偏心性張力能夠使皮管在不放入支撐結構時也能形成一明顯不塌陷的腔隙。因此在同樣皮瓣尺寸條件下,股前內側皮瓣對于腔隙的維持比脂肪較薄的股前外側皮瓣更有優勢。另一方面,皮瓣塌陷及喉入口的裂隙形狹窄并非無用,其可減少誤吸尤其是固體食物誤吸的可能性。由于股前內側皮瓣的皮下脂肪是血管化脂肪,皮瓣成活后皮下脂肪與身體其他部位的皮下脂肪對于放療的反應理論上并無不同,放療后CT復查并未顯示明顯脂肪吸收或皮瓣管腔變大,加之裂隙狀喉入口及會厭的遮擋作用,本組未發生放療后誤吸明顯加重者。同樣,也未出現放療后發音氣流更強或堵管時間明顯延長,這從另一側面提示放療后管腔未明顯變大。例5患者由于較瘦,無論股前外側或股前內側皮瓣都無明顯皮下脂肪,所以使用喉模支撐避免皮管早期塌陷,以利用皮管與周圍組織結構愈合后的相對關系來維持皮管管腔的形態。由于游離皮瓣形成的發音管腔可以發出清晰可聞的聲音,患者術后自覺發音容易且自然,無心理壓力,也無全喉切除術后電子喉或食道發音訓練的復雜過程。目前頭頸外科領域的小血管吻合技術日趨成熟,應用顯微血管吻合器可以使游離皮瓣成活率達99%,所以用游離皮瓣修復全喉切除術后的環周缺損有望成為晚期喉癌患者發音重建的主要方法。

4.3 保留舌骨上部分會厭的臨床意義

保留會厭可以避免或減少術后患者誤吸和吸入性肺炎發生風險,因此本組患者均保留了部分會厭。其次,由于會厭菲薄、結構簡單、組織體量小,可以在術中經冰凍病理檢查獲得準確的陰性切緣。本組患者術中僅保留舌骨上部分會厭,而不保留會厭前間隙脂肪,有利于完整切除喉部病變,增加獲取會厭陰性切緣的準確性;殘余會厭由與會厭等寬的舌面黏膜供血,相當于一個帶蒂會厭組織瓣,術后僅有2周左右會厭水腫,無1例出現缺血壞死。而水腫的會厭正好有利于術后早期掩蓋再造的喉入口,減輕吸入性肺炎發生風險。術后纖維喉鏡復查表明,盡管未觀察到會厭的確切動度,但會厭對喉入口的掩蓋對于防止誤咽的功能是明確的,能夠起到“帽檐”或“屋檐”的作用。考慮到舌骨對于口咽腔的支撐作用及腫瘤切除的完整性,術中需將舌骨一并切除,我們認為這有益于減輕誤吸。

4.4 游離皮瓣重建全喉切除術后發音功能的前景

重建呼吸、發音功能是喉氣管修復重建的主要目標。患者無呼吸困難,能夠有基本的咳嗽咳痰功能,才能夠達到拔管條件。本組患者數量少,對于環周缺損修復后的皮管長度、直徑對術后堵管時間的影響仍處于探索階段,使用皮瓣面積較小時,由于管腔較細,不能滿足正常呼吸需要,無法達到堵管要求;使用皮瓣面積較大、截面積與氣管基本相同時,由于管腔塌陷及喉入口明顯縮窄,加之皮管上皮并不具有呼吸道上皮的清除功能,長時間堵管時,因痰痂堵塞造成呼吸道梗阻的風險增加,所以本組5例患者均未拔管,這也是本研究不足之處。理論上,堵管時間越長,語言時間越長,說話就更流暢。本組患者堵管時間為30 s~3 min,差異較大,可能與管腔直徑尤其是裂隙狀喉入口的瓶頸效應有關,在今后臨床實踐中有待改進和提高。同時應該看到,保留語言功能的“帶管”狀態在傳統治療中早已有之,患者不現實的“要求拔管”訴求可通過專業的健康教育方法使其理解和接受。作為現代頭頸腫瘤學中經典不可替代的全喉切除術,仍是治療晚期喉癌的最佳手段[12-13]。

本組晚期喉癌患者的頸部淋巴結轉移率不高,術后4例患者行補充放化療。我們觀察到放化療對于皮瓣成活無影響;放化療后早期發音更為低沉,3個月后發音質量與放化療前無明顯變化。但是對于近全喉整體切除、切緣陰性且頸部淋巴結未轉移或淋巴結轉移率低或淋巴結轉移但無包膜外侵的患者,術后放化療的價值需要設計對照研究及積累更多病例進一步證實[3,14]。近年來國外大宗病例研究表明,初始治療選擇非手術的T4期喉癌患者,即使總體生存率與初始選擇手術加放療的患者相同,但功能障礙發生率卻很高,嚴重影響生活質量與總體預后[15]。表明晚期喉癌患者接受全喉切除術后的各種語音功能重建,是非常有必要的。此外,晚期喉癌的手術可切除性、多學科聯合治療的根治效果、患者已有基礎疾病及經濟條件都會影響手術方法的選擇[16-17]。

綜上述,應用股前內側皮瓣修復晚期喉癌近全喉切除術后環周缺損能取得滿意語音康復效果,表明管狀游離皮瓣能作為一種有效的發音重建方法;保留的部分會厭可能對防止術后誤吸起到一定作用。但在滿足患者拔管需求方面還存在困難,多個關鍵技術環節需要改進和探索。如何在初具發音功能的解剖結構基礎上,通過語音訓練改善語音質量,也是我們努力的目標。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2023 年審(13)號]

作者貢獻聲明 楊柳、李文:研究方案設計、指導研究實施及文章撰寫、修改;楊柳、鄭義濤、紀琳:資料收集、療效評估

喉癌是頭頸部常見惡性腫瘤,96%~98%為鱗狀細胞癌,主要采取以手術為主的多學科綜合治療。國內指南認為,在徹底切除腫瘤的原則下,對T1~T3期、部分T4期聲門型喉癌行保留喉功能的各種部分喉切除術可行[1]。國外研究表明[2-3],無論手術還是非手術保喉治療后,T4期喉癌患者生存率均明顯下降。因此,國內外對于局部晚期以及手術和放療后復發喉癌采用全喉切除術治療的觀點是一致的。

全喉切除術后一般以食道發音、電子喉和食道氣管發音孔假體3種主要方式來恢復語言功能。這3種方式各有利弊,采用哪種方式進行語言康復取決于手術醫生的臨床經驗、患者的經濟條件及適應能力。無法用這3種方式進行語言交流的患者,生活質量會受到很大影響。此外,全喉切除術對于患者的心理影響也很大,部分患者意識到全喉切除后,甚至失去了嘗試語言康復的勇氣。因此,從解剖實體角度修復患者的喉氣管管狀結構,可作為恢復患者發音功能的物質條件和心理基礎。國內外學者在游離皮瓣(包括前臂皮瓣和股前外側皮瓣)修復全喉切除術后的喉氣管方面做了一定嘗試,并取得了較好發音效果[4-7]。2019年8月—2022年10月,我們采用股前內側皮瓣修復5例晚期喉癌患者近全喉切除后環周缺損以重建發音功能,療效良好。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組患者均為男性,年齡56~73歲,平均65歲。病程3~24個月,平均8個月。腫瘤按部位分型:聲門型2例(累及氣管1例)、聲門上型2例、聲門下型1例;TNM分期:T4N0M0期3例、T4N1M0期1例、T4N2M0期1例;美國癌癥聯合會(AJCC)分期(2017)均為Ⅳ期。患者臨床資料見表1。

1.2 治療方法

1例患者(例2)在等待入院期間進行1次順鉑單藥化療;其余患者未行術前新輔助化療或放療。入院后完善術前檢查,均未見手術禁忌證。

患者于局部麻醉(2例)或全身麻醉(3例)下氣管切開,行保留舌骨上部分會厭的近全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術,2例累及聲門下病變者同時切除第1~2氣管環并取得術中冰凍病理陰性切緣。設計大腿軸向中線偏內側切口,切開皮膚、皮下組織及闊筋膜,本組有3例血管蒂位于股直肌內側緣,2例位于股直肌與股內側肌間隔,逆行追蹤這兩種血管蒂至股前外側動脈主干分出處,順行考察血管蒂至股前內側皮瓣的闊筋膜深面穿入點及延伸方向,按全喉切除術后的氣管直徑及舌根至氣管殘端長度設計皮瓣寬度及長度,本組切取皮瓣范圍為6 cm×5 cm~8 cm×6 cm。皮瓣縫合成管狀,修復重建喉氣管切除術后環周缺損。其中1例修復環周缺損后的皮管腔內未放入喉模;1例皮管腔內放入填充聚維酮碘紗條的橡皮指套為喉模,3例皮管腔內放入麻醉用鼻咽通氣道為喉模,喉模上端略低于新成形的喉入口,下端從氣管切口引出并固定于氣管切口的皮膚上。受區吻合動脈采用甲狀腺上動脈或面動脈,吻合靜脈采用面總靜脈或頸外靜脈。術后7~14 d取出喉模。鼓勵患者發音或行發音訓練。術后4例患者補充放化療,1例(例5)未補充放化療等其他治療。

2 結果

術后所有皮瓣均成活,無明顯頸部感染。1例患者術后1個月經口進食發生輕微咽瘺,再次經胃管進食1周后咽瘺愈合。大腿供區創面Ⅰ期愈合。術后病理檢查提示1例患者雙側頸部淋巴結轉移,1例一側頸部淋巴結轉移;余3例雙側頸部淋巴結無轉移。5例患者均獲隨訪,隨訪時間12~36個月,平均27.6個月。4例患者發音清晰可聞、聲音嘶啞,1例(例3)發音類似耳語。喉鏡檢查示重建的喉入口呈裂隙狀,喉入口以下重建的喉氣管腔逐漸增大。術后1個月拔除胃管經口進食,無明顯吸入性肺炎發生。4例患者可以間斷堵管,堵管時間30 s~3 min,其中3例不堵管時也能發出明顯聲音,患者可與人進行無障礙語言交流;1例發音類似耳語且不能堵管。初步嗓音分析示,與食道發音患者相比,本組患者發音輕松自然,無明顯憋氣或吞氣動作。因考慮到皮瓣上皮并不具有呼吸道上皮的排痰功能,鼓勵患者偶爾堵管,有利于重建皮管內的上皮代謝產物及痰痂排除。隨訪期間患者均未拔管。

3 典型病例

例2 患者,男,59歲。因“聲嘶1年余、加重1月余”入院。入院前1年,患者因無明顯誘因聲嘶行喉鏡檢查發現聲帶新生物,未進一步診治。1個月前,聲嘶加重伴呼吸困難,喉鏡檢查示雙側聲帶、室帶及前聯合新生物,病變累及聲門上會厭喉面及前聯合聲門下約1 cm。術前頸部增強CT示腫瘤累及前聯合、聲門下區及喉旁間隙,甲狀軟骨破壞。病理活檢示鱗狀細胞癌,腫瘤分型分期:喉癌聲門型T4N1M0期,AJCC(2017)Ⅳ期。完善術前檢查未見手術禁忌證,于局部麻醉下行氣管切開,全身麻醉下行全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術,術中保留舌骨上部分會厭并取得安全邊界,術中見左頸31枚、右頸34枚淋巴結,直徑3~23 mm。近全喉切除后,測量環周喉-氣管缺損大小,于股前內側制備面積為6.5 cm×5.0 cm的皮瓣,縫合成圓筒狀,上接會厭殘端,下接氣管。皮瓣上端后份與環后及梨狀窩內側壁黏膜縫合,皮管額側與會厭殘端縫合。因皮瓣皮下脂肪較厚,皮管縫合后形成的筒狀管腔較為自然,因此未放入喉模支撐。受區血管采用甲狀腺上動脈及面總靜脈。術后氣管切開口放入帶氣囊的氣切套管,防止因誤吸嗆咳導致頸部切口內感染、咽瘺、皮瓣壞死及吸入性肺炎等并發癥。術后皮瓣成活,術后10 d開放氣管切開氣囊,患者可嘗試發音。術后15 d出院時患者的“沙啞”聲音清晰可聞。術后病理檢查示喉中分化鱗癌,左頸淋巴結1枚查見癌轉移,右頸淋巴結34枚未見癌轉移。患者補充放化療,放化療結束后1個月復查發音總體上較未放療前稍差,表現為氣促、聲嘶加重;放療后3個月復查發音自然,聲嘶明顯改善,患者參與日常生活交流無語言障礙,聽者無需參考患者口型,聽者閉眼或背對患者,患者發音清晰可聞。患者自訴可連續語言交流半小時左右才會感覺發音稍費力。術后1個月拔胃管進食無嗆咳。術后18個月纖維喉鏡檢查示會厭形態完好,喉入口呈裂隙狀,入口以下皮瓣光滑,皮瓣氣管吻合處少量黏痰附著,窄帶光圖像下未見異常血管影。隨訪30個月無復發及轉移。見圖1。

圖1

例2

圖1

例2

a. 術前頸部增強CT示腫瘤破壞甲狀軟骨(白箭頭);b. 術中頸部手術創面(黑箭頭示氣管殘端,白箭頭示環后黏膜);c. 術中右大腿股前內側皮瓣切取;d. 術中皮瓣就位于原全喉術區缺損(黃箭頭示保留的部分會厭);e. 術中喉氣管腔成形(黑箭頭示皮管額側,黃箭頭示會厭殘端);f. 關閉咽腔,完成顯微血管吻合(白箭頭示受區血管);g. 術后1年頸部CT示皮瓣與氣管交界處管腔呈不規則三角形(黃箭頭)(白箭頭示皮瓣皮下脂肪層);h. 術后1年纖維喉鏡示舌骨上會厭外形良好,可有效掩蓋重建的喉入口;i. 術后1年纖維喉鏡示重建的喉入口(白箭頭)呈裂隙狀(黑箭頭示會厭喉面);j. 術后1年纖維喉鏡示重建的喉氣管腔中段呈裂隙狀,較喉入口明顯增寬

Figure1. Case 2a. Preoperative enhanced CT revealed that the thyroid cartilage was destroyed by the tumor (white arrow); b. Neck surgical wound during operation (Black arrow indicated tracheal stump, white arrow indicated postcricoid mucosa); c. Harvesting of anterior medial thigh flap on right side during operation; d. The flap was placed in the defect where the primary larynx located (Yellow arrow indicated preserved partial epiglottis); e. Reconstruction of the laryngeal and tracheal lumen (Black arrow indicated frontal side of the flap tube, yellow arrow indicated epiglottic stump); f. The pharyngeal cavity was closed and the microvascular anastomosis was completed (White arrow indicated recipient vessels); g. Neck CT scan at 1 year after operation showed an irregular triangle (yellow arrow) in the lumen at the junction of the flap and trachea (White arrow indicated subcutaneous adipose layer of the flap); h. Laryngoscopy at 1 year after operation showed that the shape of the suprathyoid epiglottis was good enough to effectively cover the reconstructed laryngeal entrance; i. Laryngoscopy at 1 year after operation showed that the reconstructed laryngeal entrance (white arrow) of the flap was fissure-shape ( Black arrow indicated epiglottis); j. Laryngoscopy at 1 year after operation showed that the middle section of the laryngeal lumen reconstructed with the flap had a wider fissure than that of the laryngeal entrance

例5 患者,男,56歲。因“聲嘶2年、呼吸困難1月余”入院。纖維喉鏡檢查示聲門區新生物突起,累及會厭喉面,新生物表明粗糙,窄帶光圖像下見異常血管影,聲門裂窄。急診局部麻醉下行氣管切開后,喉鏡下再次活檢示鱗狀上皮輕至中度非典型增生。因CT示甲狀軟骨破壞及喉內占位明顯,完善術前檢查未見手術禁忌證,與患者及家屬溝通后手術探查行全身麻醉下行保留舌骨上部分會厭的近全喉切除+雙側擇區頸部淋巴結清掃術。術中發現腫瘤破壞甲狀軟骨但尚未穿破甲狀軟骨,右頸10枚、左頸16枚淋巴結,最大直徑約15 mm。喉內腫瘤冰凍病理檢查示鱗狀細胞癌。術中操作與例2基本相同,切取股前內側皮瓣面積約6 cm×5 cm。皮管腔內置橡膠指套,內置聚維酮碘紗條作為喉模支撐皮管。受區吻合血管采用甲狀腺上動脈及頸外靜脈。術后切口無感染,Ⅰ期愈合。術后10 d纖維喉鏡檢查示皮瓣成活良好,喉入口呈花瓣狀。頸部增強CT及三維重建示喉模位于頸前正中,與皮瓣貼合良好。術后2周取出指套喉模。術后1個月經口進食后拔胃管。患者發音清晰,堵管時間可達30 s左右。手術標本病理診斷為喉鱗狀細胞癌,雙側頸部淋巴結未見轉移。術后腫瘤分型分期:喉癌聲門型T4N0M0期,AJCC(2017)Ⅳ期。術后3個月患者PETCT未見確切腫瘤殘余或淋巴結轉移,未補充放化療等其他治療。術后6個月纖維喉鏡復查示再造的喉入口較小,入口以下呈裂隙狀,逐漸寬敞。見圖2。

圖2

例5

圖2

例5

TB:舌根 SMG:頜下腺 P:咽后壁 SCM:胸鎖乳突肌 VP:皮瓣血管蒂 F:皮瓣 T: 氣管 a. 術中近全喉切除及雙側擇區頸淋巴結清掃術后創面;b. 術中右側大腿股前內側皮瓣切取;c、d. 術中皮瓣縫合成管狀就位于頸前正中,與氣管斷端及會厭殘端縫合(黑箭頭示喉模);e. 術后10 d纖維喉鏡檢查示皮瓣成活良好,喉入口呈花瓣狀,瓣間呈多向裂隙;f. 術后10 d頸部增強CT三維重建示吻合動脈血管(白箭頭)、喉模及皮管;g、h. 術后1個月纖維喉鏡檢查示保留的會厭,再造的喉入口及以下呈寬扁的腔隙

Figure2. Case 5TB: Tongue base SMG: Submandibular gland P: Posterior pharyngeal wall SCM: Sternocleidomastoid muscle VP: Vascular pedicle F: Flap a. Wounds after near total laryngectomy and selective bilateral neck dissection; b. Harvesting of the medial thigh flap on the right side; c, d. The flap was sutured into a tubular shape locating in the center of the neck, connecting to the trachea and epiglottic stump (Black arrow indicated laryngeal stent); e. Laryngoscopy at 10 days after operation showed the well-survived flap and the petal-shaped laryngeal entrance, multiple fissures presented between the petals; f. CT three-dimensional reconstruction at 10 days after operation showed the anastomosed artery (white arrow), the laryngeal stent, and flap tube; g, h. Laryngoscopy at 1 month after operation showed the partial epiglottis preserved, the reconstruction larynx entrance and a wide and flat cavity below

4 討論

4.1 全喉切除術后發音功能康復現狀

全喉切除手術是晚期初治喉癌、喉癌手術或放化療復發后再治療的首選方法。語言障礙是無喉患者重新融入社會、進行日常生活的主要障礙,重獲發音功能是喉癌患者的迫切愿望;接受全喉手術的患者對于術后語音康復也很積極[8]。氣管食管發音假體是國外推薦的最佳語音康復方法,而電子喉和食道發音是目前國內全喉術后語音康復的主要手段。盡管氣管食道發音假體比單純食道發音質量好,但也并非總能提升患者的生活質量[9]。此外,發音假體比較昂貴,需要定期更換,還有脫落成為食道異物或氣道異物的風險。本組患者發音比食道發音更自然,因為驅動發音的力量和自然發音的動力一樣均來自氣管,明顯優于電子喉的單調機械聲音,且電子喉的發音效果對于曾行頸部淋巴結清掃和放療的患者更差。

對于全喉切除后的食道發音,游離空腸、游離皮瓣或舌骨下肌皮瓣術后語音康復研究表明,游離空腸術后語音康復差于游離皮瓣。股前外側游離皮瓣再造喉氣管腔與氣管食管瘺發音管的客觀語音效果相似,其語音范圍和語音清晰度與正常成人語音具有可比性[7,10-11]。本組結果顯示,股前內側管狀游離皮瓣的發音效果甚至優于喉癌激光術后或慢性喉炎聲帶小結患者,聲音更洪亮、發音清晰度更好。這個結果是非常鼓舞人心的,表明游離皮瓣技術是全喉切除術后患者的良好語言康復替代方案。

4.2 游離皮瓣重建發音功能的可行性

與帶蒂皮瓣相比,游離皮瓣優勢在于無蒂部干擾,在喉氣管環周重建時易于卷成管狀,且在就位于頸前正中時具有更大的自由度。文獻報道[5-7,11],前臂皮瓣和股前外側皮瓣均可作為全喉切除術后皮管成形再造發音腔道的供區。無論術中是否用喉模,在取出喉模1~12個月時纖維喉鏡復查發現,皮管管腔都存在不同程度塌陷。究其原因,考慮與缺乏正常人體喉、氣管軟骨支撐有關。由于皮瓣上皮的存在,塌陷的管腔并不粘連,從而成為一個潛在空間,有氣流通過就可產生發音效果。通過本組有限的臨床病例分析,我們體會到,當殘余會厭面積較大時,不放置喉模,術后也未產生明顯嗆咳和誤吸;當殘余會厭面積較小時,用橡皮指套做的喉模有助于防止口咽分泌物向重建的喉氣管腔滲漏,減少皮管腔內污染;中空的鼻咽通氣道對口咽部分泌物的引流效果較好,但是術后氣管切開口敷料紗布需要頻繁更換,增加患者不適。

一般來說,股前內側皮瓣較股前外側皮瓣的皮下脂肪更厚,所以在手術成形之初,皮下脂肪偏心性張力能夠使皮管在不放入支撐結構時也能形成一明顯不塌陷的腔隙。因此在同樣皮瓣尺寸條件下,股前內側皮瓣對于腔隙的維持比脂肪較薄的股前外側皮瓣更有優勢。另一方面,皮瓣塌陷及喉入口的裂隙形狹窄并非無用,其可減少誤吸尤其是固體食物誤吸的可能性。由于股前內側皮瓣的皮下脂肪是血管化脂肪,皮瓣成活后皮下脂肪與身體其他部位的皮下脂肪對于放療的反應理論上并無不同,放療后CT復查并未顯示明顯脂肪吸收或皮瓣管腔變大,加之裂隙狀喉入口及會厭的遮擋作用,本組未發生放療后誤吸明顯加重者。同樣,也未出現放療后發音氣流更強或堵管時間明顯延長,這從另一側面提示放療后管腔未明顯變大。例5患者由于較瘦,無論股前外側或股前內側皮瓣都無明顯皮下脂肪,所以使用喉模支撐避免皮管早期塌陷,以利用皮管與周圍組織結構愈合后的相對關系來維持皮管管腔的形態。由于游離皮瓣形成的發音管腔可以發出清晰可聞的聲音,患者術后自覺發音容易且自然,無心理壓力,也無全喉切除術后電子喉或食道發音訓練的復雜過程。目前頭頸外科領域的小血管吻合技術日趨成熟,應用顯微血管吻合器可以使游離皮瓣成活率達99%,所以用游離皮瓣修復全喉切除術后的環周缺損有望成為晚期喉癌患者發音重建的主要方法。

4.3 保留舌骨上部分會厭的臨床意義

保留會厭可以避免或減少術后患者誤吸和吸入性肺炎發生風險,因此本組患者均保留了部分會厭。其次,由于會厭菲薄、結構簡單、組織體量小,可以在術中經冰凍病理檢查獲得準確的陰性切緣。本組患者術中僅保留舌骨上部分會厭,而不保留會厭前間隙脂肪,有利于完整切除喉部病變,增加獲取會厭陰性切緣的準確性;殘余會厭由與會厭等寬的舌面黏膜供血,相當于一個帶蒂會厭組織瓣,術后僅有2周左右會厭水腫,無1例出現缺血壞死。而水腫的會厭正好有利于術后早期掩蓋再造的喉入口,減輕吸入性肺炎發生風險。術后纖維喉鏡復查表明,盡管未觀察到會厭的確切動度,但會厭對喉入口的掩蓋對于防止誤咽的功能是明確的,能夠起到“帽檐”或“屋檐”的作用。考慮到舌骨對于口咽腔的支撐作用及腫瘤切除的完整性,術中需將舌骨一并切除,我們認為這有益于減輕誤吸。

4.4 游離皮瓣重建全喉切除術后發音功能的前景

重建呼吸、發音功能是喉氣管修復重建的主要目標。患者無呼吸困難,能夠有基本的咳嗽咳痰功能,才能夠達到拔管條件。本組患者數量少,對于環周缺損修復后的皮管長度、直徑對術后堵管時間的影響仍處于探索階段,使用皮瓣面積較小時,由于管腔較細,不能滿足正常呼吸需要,無法達到堵管要求;使用皮瓣面積較大、截面積與氣管基本相同時,由于管腔塌陷及喉入口明顯縮窄,加之皮管上皮并不具有呼吸道上皮的清除功能,長時間堵管時,因痰痂堵塞造成呼吸道梗阻的風險增加,所以本組5例患者均未拔管,這也是本研究不足之處。理論上,堵管時間越長,語言時間越長,說話就更流暢。本組患者堵管時間為30 s~3 min,差異較大,可能與管腔直徑尤其是裂隙狀喉入口的瓶頸效應有關,在今后臨床實踐中有待改進和提高。同時應該看到,保留語言功能的“帶管”狀態在傳統治療中早已有之,患者不現實的“要求拔管”訴求可通過專業的健康教育方法使其理解和接受。作為現代頭頸腫瘤學中經典不可替代的全喉切除術,仍是治療晚期喉癌的最佳手段[12-13]。

本組晚期喉癌患者的頸部淋巴結轉移率不高,術后4例患者行補充放化療。我們觀察到放化療對于皮瓣成活無影響;放化療后早期發音更為低沉,3個月后發音質量與放化療前無明顯變化。但是對于近全喉整體切除、切緣陰性且頸部淋巴結未轉移或淋巴結轉移率低或淋巴結轉移但無包膜外侵的患者,術后放化療的價值需要設計對照研究及積累更多病例進一步證實[3,14]。近年來國外大宗病例研究表明,初始治療選擇非手術的T4期喉癌患者,即使總體生存率與初始選擇手術加放療的患者相同,但功能障礙發生率卻很高,嚴重影響生活質量與總體預后[15]。表明晚期喉癌患者接受全喉切除術后的各種語音功能重建,是非常有必要的。此外,晚期喉癌的手術可切除性、多學科聯合治療的根治效果、患者已有基礎疾病及經濟條件都會影響手術方法的選擇[16-17]。

綜上述,應用股前內側皮瓣修復晚期喉癌近全喉切除術后環周缺損能取得滿意語音康復效果,表明管狀游離皮瓣能作為一種有效的發音重建方法;保留的部分會厭可能對防止術后誤吸起到一定作用。但在滿足患者拔管需求方面還存在困難,多個關鍵技術環節需要改進和探索。如何在初具發音功能的解剖結構基礎上,通過語音訓練改善語音質量,也是我們努力的目標。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會批準[2023 年審(13)號]

作者貢獻聲明 楊柳、李文:研究方案設計、指導研究實施及文章撰寫、修改;楊柳、鄭義濤、紀琳:資料收集、療效評估