引用本文: 駱聰聰, 董一平, 袁強, 張寧, 張穎. 聯合偏轉角與股骨頸骨折后股骨頭壞死的相關性分析. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(3): 298-302. doi: 10.7507/1002-1892.202311094 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

股骨頸骨折是一種常見于中老年人群的骨折類型,具有較高致殘率和死亡率,遠期可能發生股骨頭壞死(osteonecrosis of the femoral head,ONFH),一般在骨折2年內出現,發生率為15%~25%[1-3],增加了二次手術風險,也給患者造成了嚴重經濟負擔[4]。盡早開始保髖治療是降低創傷后ONFH發病率的重要途徑,因此探討股骨頸骨折后ONFH早期預測方法具有重要臨床意義。2023年,本課題組基于股骨頸骨折影像學研究提出了一種新的股骨頸骨折分型標準[5],并發現骨盆入射角(pelvic incidence,PI)、髖關節偏轉角(hip deflection angle,HDA)以及聯合偏轉角(combined deflection angle,CDA)可能與股骨頸骨折后ONFH發生相關。現對上述指標與ONFH相關性進行進一步研究,以期為臨床早期預測股骨頸骨折后ONFH發生提供參考。報告如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡≥18歲;② 參照美國骨科醫師協會《老年髖部骨折的治療:基于循證的臨床診療指南》[6]確診為股骨頸骨折,行空心螺釘內固定術治療;③ 有完整的術前標準骨盆正位、患側髖關節軸位X線片;④ 隨訪時間≥18個月或出現ONFH后停止隨訪。排除標準:① 陳舊性、病理性骨折;② 合并其他部位骨折;③ 患有精神性疾病或其他嚴重消耗性疾病。

以2018年12月—2020年12月河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)收治的股骨頸骨折患者為研究對象,其中208例患者符合選擇標準納入研究。其中,男96例,女112例;年齡18~86歲,平均53.0歲。隨訪期間參照《股骨頭壞死臨床診療規范》[7]判斷患者是否發生ONFH。

1.2 影像學測量方法

影像學測量以術前X線片為主;如患者術前CT完整,則同時測量作為參考。

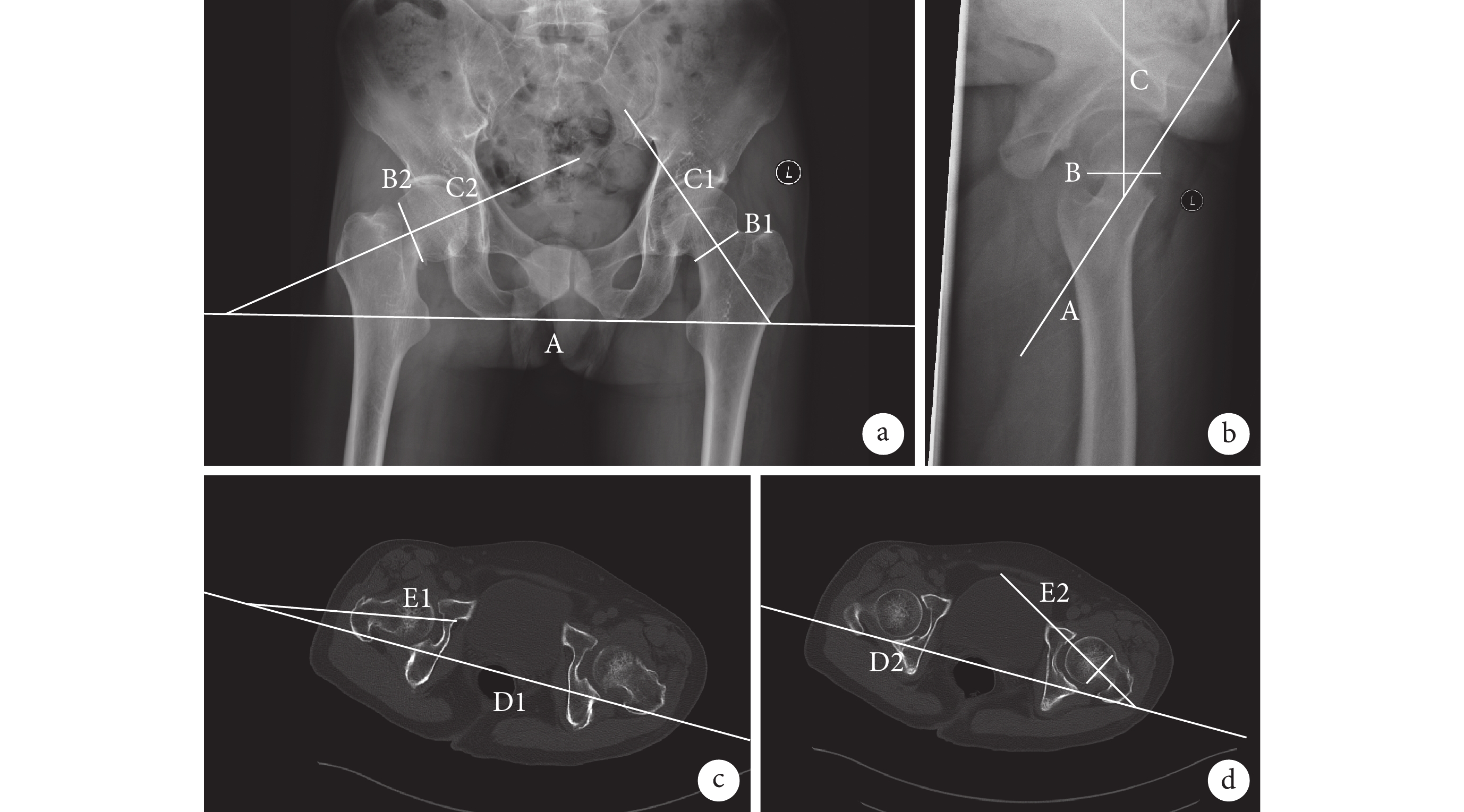

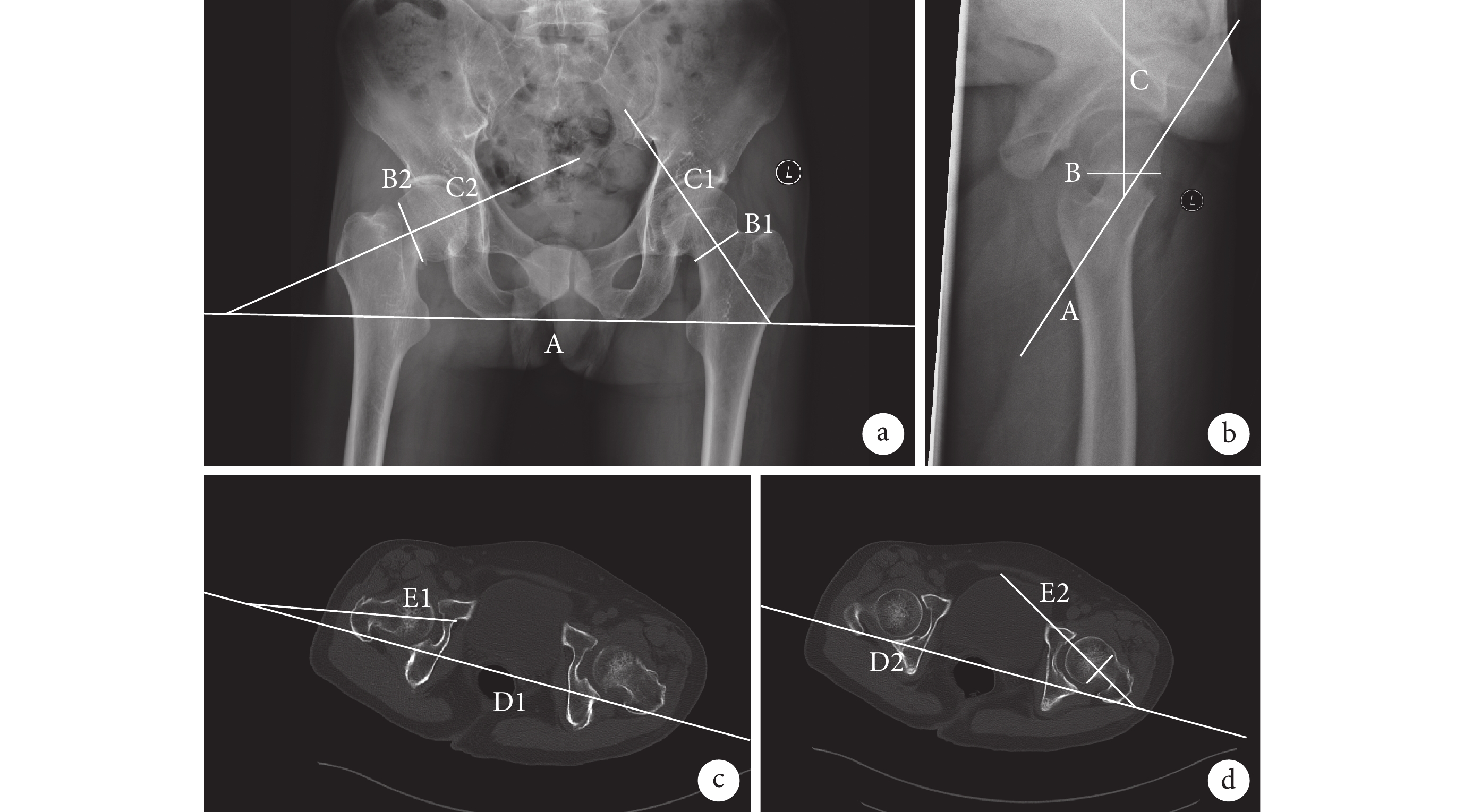

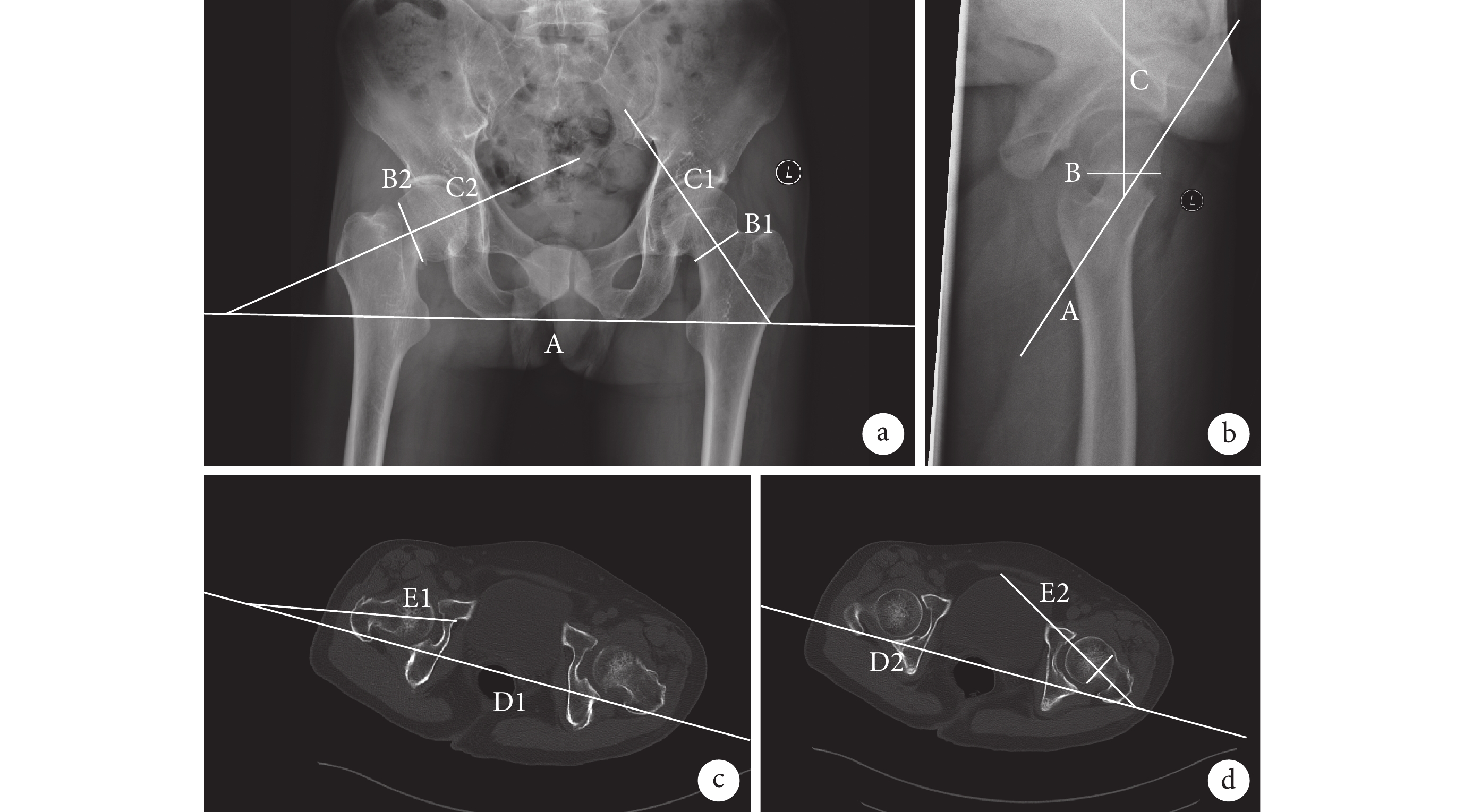

1.2.1 PI

于術前骨盆正位X線片或髖關節CT測量PI,二者測量方法一致。測量方法:作兩側坐骨最低點連線(線A),健、患側股骨頭頸部交界處連線(線B1、線B2)以及與之垂直的股骨頸軸線(線C1、線C2);分別測量線C1、線C2與線A的夾角,計算兩夾角差值即為PI(圖1a)。

圖1

PI及HDA測量示意圖

圖1

PI及HDA測量示意圖

a. PI ;b~d. HDA

Figure1. Schematic diagram of PI and HDA measurementsa. PI; b-d. HDA

1.2.2 HDA

于術前患側髖關節軸位X線片或髖關節CT測量HDA。測量方法:① X線片:作股骨頸軸線(線A)、股骨頭與股骨頭頸部交界處連線(線B)、與線B垂直直線(線C);測量線C與線A夾角即為HDA(圖1b)。② CT:分別在健、患側股骨頭完整的水平面圖像上,作兩側髖臼后緣連線(線D1、線D2)及股骨頸軸線(線E1、線E2),測量線D1與線E1以及線D2與線E2的夾角(圖1c、d),上述兩夾角之和即為HDA。

1.2.3 CDA

PI與HDA之和即為CDA。

1.3 統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗行正態檢驗,均不符合正態分布,以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。采用受試者操作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC)分析PI、HDA、CDA最佳臨界點,確定其敏感性及特異性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

納入研究的208例患者中,隨訪期間84例發生ONFH(壞死組),124例未發生ONFH(未壞死組)。未壞死組男59例,女65例;年齡18~86歲,平均53.9歲;隨訪時間18~50個月,平均33.2個月。壞死組男37例,女47例;年齡18~76歲,平均51.6歲;隨訪時間8~45個月,平均22.1個月。

2.2 影像學指標比較

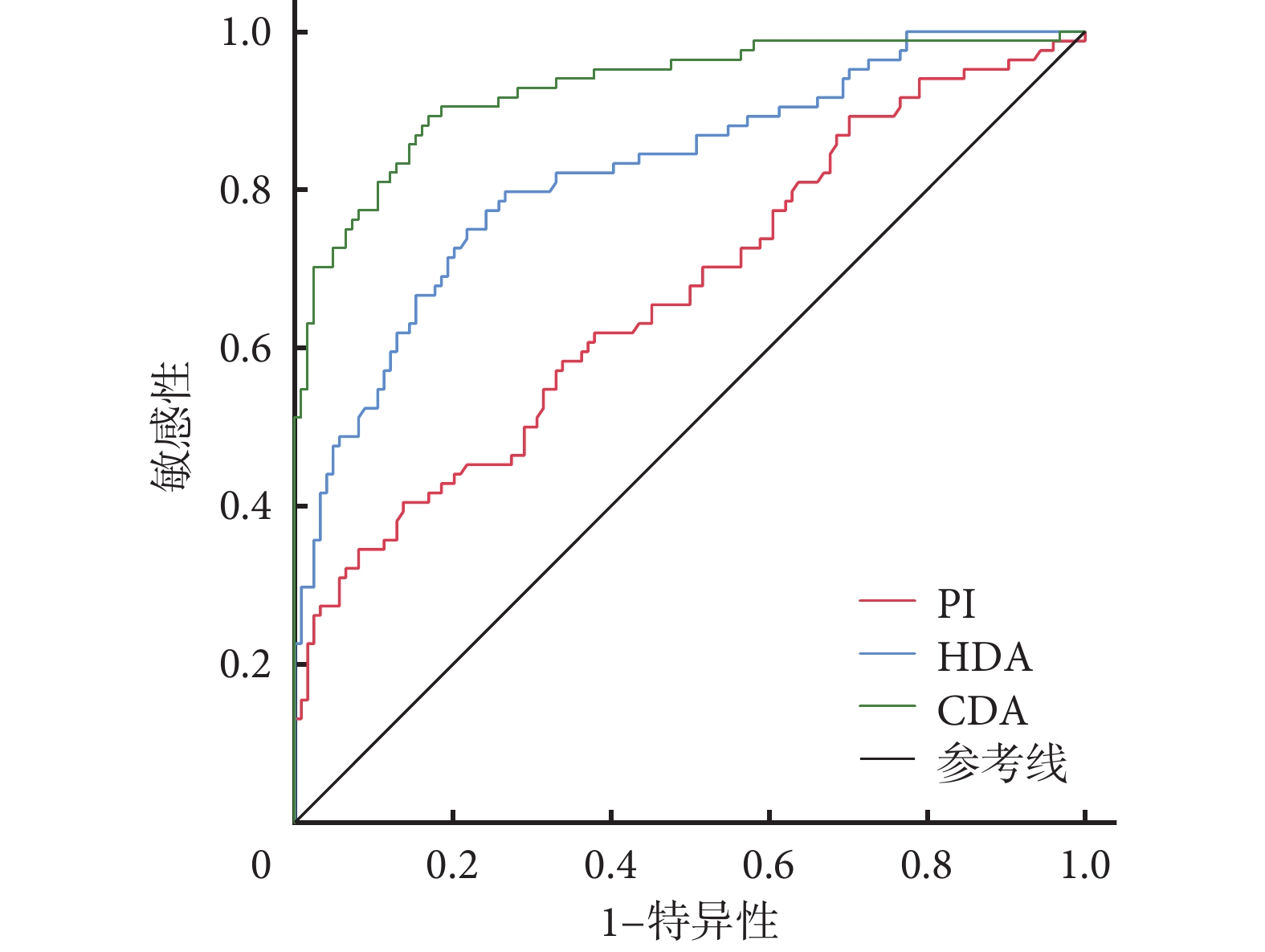

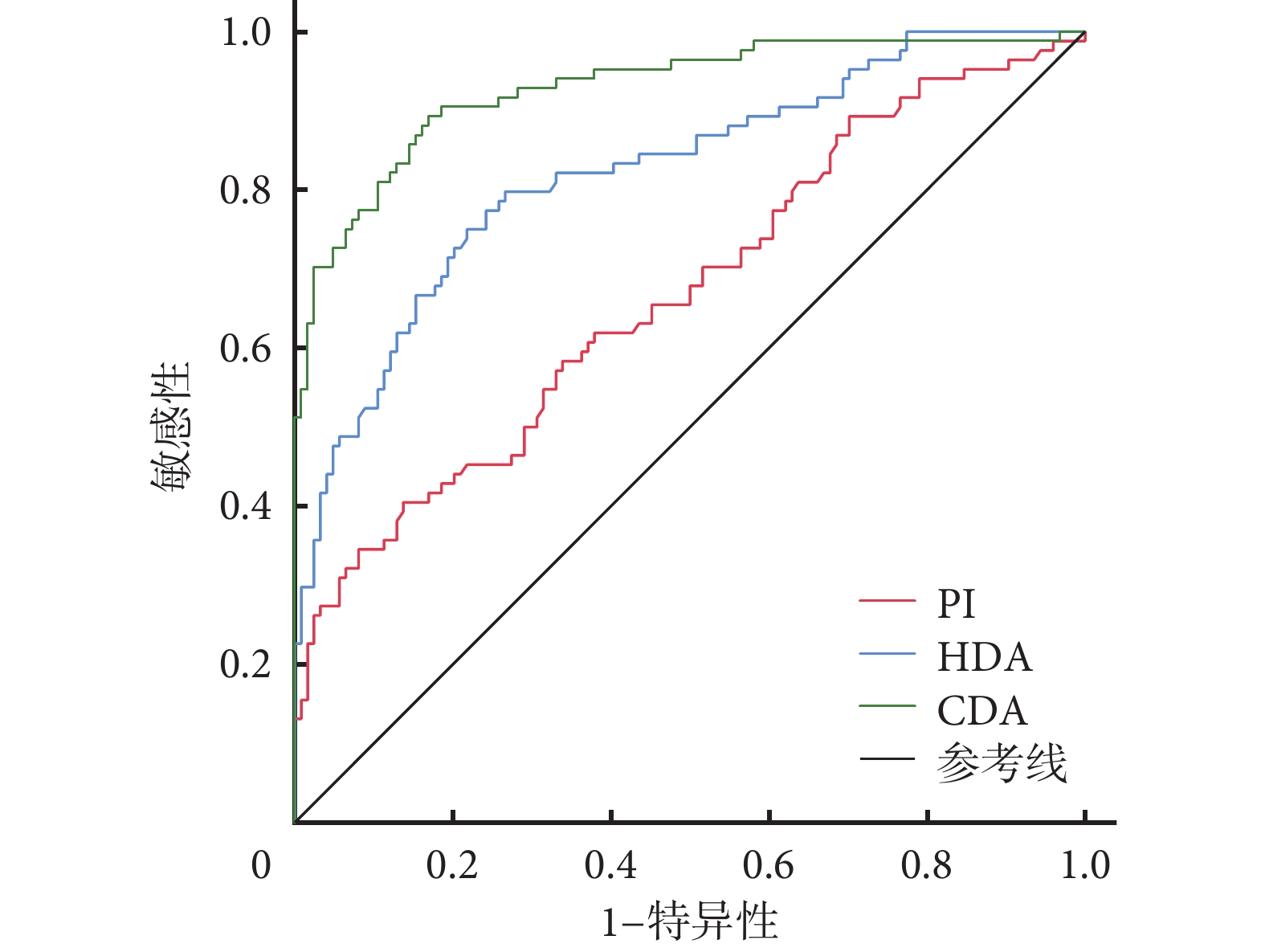

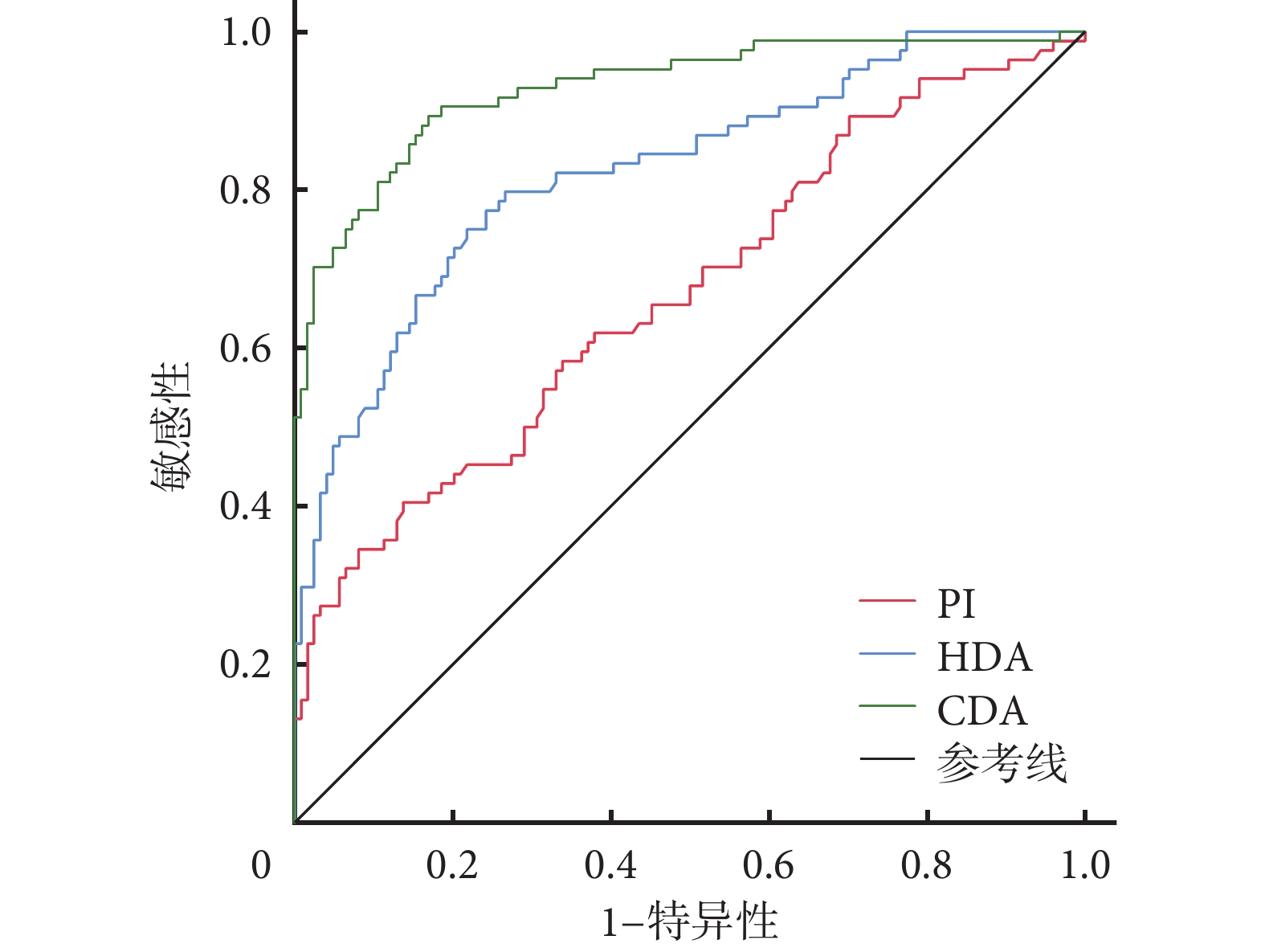

壞死組PI、HDA及CDA均大于未壞死組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。ROC曲線分析示PI臨界值為19.82°(敏感性40.5%,特異性86.3%,P<0.05),HDA臨界值為20.94°(敏感性77.4%,特異性75.8%,P<0.05),CDA臨界值為39.16°(敏感性89.3%,特異性83.1%,P<0.05)。見表2及圖2。

圖2

PI、HDA及CDA的ROC曲線

Figure2.

ROC curves of PI, HDA, and CDA

圖2

PI、HDA及CDA的ROC曲線

Figure2.

ROC curves of PI, HDA, and CDA

3 討論

ONFH是股骨頸骨折內固定術后并發癥之一,如不能早期診斷并及時有效治療,容易出現股骨頭塌陷或嚴重髖關節炎,最終需要接受人工髖關節置換術[8-9]。因此,有必要探討有效的早期預測股骨頸骨折后ONFH發生方法。

1977年,Théron[10]首次提出數字減影動脈造影技術。2013年, Liu等[11]通過該技術對股骨頸骨折患者血管損傷程度進行了分級,分級越高、ONFH發生率越高。但是,該技術具有侵入性,存在動脈夾層、血栓形成和血腫形成等風險。MRI在ONFH早期診斷方面具有一定優勢,但只能在骨壞死發生后才能診斷。為了顯示血管狀況并發現ONFH更早期變化,動態增強MRI應運而生[12]。Morimoto等[13]采用該技術在術前評估股骨頭血流灌注,并對不同血供情況患者制定個體化治療方案,以期避免ONFH的發生。然而,該技術不適用于體內存在金屬固定物、腎功能障礙或患幽閉恐懼癥患者,而且價格較高。預測模型又稱風險評分,是一種定量風險評估技術,預測模型的構建過程依靠人工智能,包括多變量回歸和機器學習,機器學習起主要作用[14-15]。Wang等[16]通過比較機器學習算法建立的不同預測模型,提出了一個六變量XGBoost模型,用于預測股骨頸骨折內固定術后ONFH發生風險。然而,現有預測模型仍存在一些問題。首先,ONFH發生危險因素尚無共識。其次,預測模型中的數據大多來自回顧性研究,存在選擇偏倚,而且在篩選變量時不可避免遺漏具有潛在臨床意義的變量。最后,預測模型需要外部數據集的長時間驗證。因此,未來仍需要進一步研究來改進和優化這些預測模型。本研究指標均基于術前拍攝的X線片或CT圖像測量獲得,上述檢查均為入院常規檢查且無侵入性,患者容易接受,也不增加經濟負擔。同時,本研究以骨盆正位以及患髖軸位X線片兩個方向測量為主,同時以CT多個圖層測量為輔,在一定程度上能反映骨折處三維空間狀況,具有較高的測量精度。

既往研究顯示,股骨頸骨折角度和創傷性ONFH的發生具有相關性。Cong等[17]的研究通過單因素以及多因素logistic回歸分析,提出股骨頭后傾角和骨折復位質量是股骨頸骨折后發生ONFH的危險因素,且ROC曲線分析顯示后傾角對術后ONFH有預測價值,臨界值為20.6°,曲線下面積為0.769,敏感性為71%,特異性為79.6%。該研究中后傾角指股骨頸骨折后股骨頭向后傾斜,骨折端向前所成角度,與本研究的HDA類似,測算臨界值以及敏感性、特異性與其相似,提示利用后傾角或HDA預測ONFH具有一定參考性。Shin等[18]分析了64例老年股骨頸骨折無移位或外翻嵌頓患者臨床資料和影像學數據,發現ONFH合并塌陷發生的危險因素為年齡較大、傷前活動度低與后傾角增大,ROC曲線分析示股骨頭后傾角>7.3° 時,ONFH發生率增加。本研究結果大于上述結果,分析與該研究納入對象為老年患者,并排除了高能量損傷所導致的移位性骨折,而本研究納入患者年齡更小且分布更廣泛,大多為高能量損傷,出現了較大骨折端移位有關。

本研究存在一定局限性。首先,研究未分析不同年齡階段患者ONFH發生差異,未考慮其他可能影響股骨頸骨折手術預后的因素。其次,研究指標均為手工測量,存在誤差。最后,本研究是一項單中心回顧性研究,存在選擇性偏倚。

綜上述,HDA和CDA在預測股骨頸骨折后ONFH發生上有一定應用價值,且CDA準確度更高,股骨頸骨折患者CDA≥39.16° 時更容易發生ONFH。但上述結論需要更大樣本量和多中心研究進一步驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)倫理委員會批準(AF/SC-08/03.0)

作者貢獻聲明 駱聰聰:研究設計、數據收集整理及統計分析、文章撰寫;董一平、張寧、袁強:數據收集整理及統計分析;張穎:論文審校、行政支持、經費支持

股骨頸骨折是一種常見于中老年人群的骨折類型,具有較高致殘率和死亡率,遠期可能發生股骨頭壞死(osteonecrosis of the femoral head,ONFH),一般在骨折2年內出現,發生率為15%~25%[1-3],增加了二次手術風險,也給患者造成了嚴重經濟負擔[4]。盡早開始保髖治療是降低創傷后ONFH發病率的重要途徑,因此探討股骨頸骨折后ONFH早期預測方法具有重要臨床意義。2023年,本課題組基于股骨頸骨折影像學研究提出了一種新的股骨頸骨折分型標準[5],并發現骨盆入射角(pelvic incidence,PI)、髖關節偏轉角(hip deflection angle,HDA)以及聯合偏轉角(combined deflection angle,CDA)可能與股骨頸骨折后ONFH發生相關。現對上述指標與ONFH相關性進行進一步研究,以期為臨床早期預測股骨頸骨折后ONFH發生提供參考。報告如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

納入標準:① 年齡≥18歲;② 參照美國骨科醫師協會《老年髖部骨折的治療:基于循證的臨床診療指南》[6]確診為股骨頸骨折,行空心螺釘內固定術治療;③ 有完整的術前標準骨盆正位、患側髖關節軸位X線片;④ 隨訪時間≥18個月或出現ONFH后停止隨訪。排除標準:① 陳舊性、病理性骨折;② 合并其他部位骨折;③ 患有精神性疾病或其他嚴重消耗性疾病。

以2018年12月—2020年12月河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)收治的股骨頸骨折患者為研究對象,其中208例患者符合選擇標準納入研究。其中,男96例,女112例;年齡18~86歲,平均53.0歲。隨訪期間參照《股骨頭壞死臨床診療規范》[7]判斷患者是否發生ONFH。

1.2 影像學測量方法

影像學測量以術前X線片為主;如患者術前CT完整,則同時測量作為參考。

1.2.1 PI

于術前骨盆正位X線片或髖關節CT測量PI,二者測量方法一致。測量方法:作兩側坐骨最低點連線(線A),健、患側股骨頭頸部交界處連線(線B1、線B2)以及與之垂直的股骨頸軸線(線C1、線C2);分別測量線C1、線C2與線A的夾角,計算兩夾角差值即為PI(圖1a)。

圖1

PI及HDA測量示意圖

圖1

PI及HDA測量示意圖

a. PI ;b~d. HDA

Figure1. Schematic diagram of PI and HDA measurementsa. PI; b-d. HDA

1.2.2 HDA

于術前患側髖關節軸位X線片或髖關節CT測量HDA。測量方法:① X線片:作股骨頸軸線(線A)、股骨頭與股骨頭頸部交界處連線(線B)、與線B垂直直線(線C);測量線C與線A夾角即為HDA(圖1b)。② CT:分別在健、患側股骨頭完整的水平面圖像上,作兩側髖臼后緣連線(線D1、線D2)及股骨頸軸線(線E1、線E2),測量線D1與線E1以及線D2與線E2的夾角(圖1c、d),上述兩夾角之和即為HDA。

1.2.3 CDA

PI與HDA之和即為CDA。

1.3 統計學方法

采用SPSS24.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗行正態檢驗,均不符合正態分布,以M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Wilcoxon秩和檢驗。采用受試者操作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC)分析PI、HDA、CDA最佳臨界點,確定其敏感性及特異性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般資料

納入研究的208例患者中,隨訪期間84例發生ONFH(壞死組),124例未發生ONFH(未壞死組)。未壞死組男59例,女65例;年齡18~86歲,平均53.9歲;隨訪時間18~50個月,平均33.2個月。壞死組男37例,女47例;年齡18~76歲,平均51.6歲;隨訪時間8~45個月,平均22.1個月。

2.2 影像學指標比較

壞死組PI、HDA及CDA均大于未壞死組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。ROC曲線分析示PI臨界值為19.82°(敏感性40.5%,特異性86.3%,P<0.05),HDA臨界值為20.94°(敏感性77.4%,特異性75.8%,P<0.05),CDA臨界值為39.16°(敏感性89.3%,特異性83.1%,P<0.05)。見表2及圖2。

圖2

PI、HDA及CDA的ROC曲線

Figure2.

ROC curves of PI, HDA, and CDA

圖2

PI、HDA及CDA的ROC曲線

Figure2.

ROC curves of PI, HDA, and CDA

3 討論

ONFH是股骨頸骨折內固定術后并發癥之一,如不能早期診斷并及時有效治療,容易出現股骨頭塌陷或嚴重髖關節炎,最終需要接受人工髖關節置換術[8-9]。因此,有必要探討有效的早期預測股骨頸骨折后ONFH發生方法。

1977年,Théron[10]首次提出數字減影動脈造影技術。2013年, Liu等[11]通過該技術對股骨頸骨折患者血管損傷程度進行了分級,分級越高、ONFH發生率越高。但是,該技術具有侵入性,存在動脈夾層、血栓形成和血腫形成等風險。MRI在ONFH早期診斷方面具有一定優勢,但只能在骨壞死發生后才能診斷。為了顯示血管狀況并發現ONFH更早期變化,動態增強MRI應運而生[12]。Morimoto等[13]采用該技術在術前評估股骨頭血流灌注,并對不同血供情況患者制定個體化治療方案,以期避免ONFH的發生。然而,該技術不適用于體內存在金屬固定物、腎功能障礙或患幽閉恐懼癥患者,而且價格較高。預測模型又稱風險評分,是一種定量風險評估技術,預測模型的構建過程依靠人工智能,包括多變量回歸和機器學習,機器學習起主要作用[14-15]。Wang等[16]通過比較機器學習算法建立的不同預測模型,提出了一個六變量XGBoost模型,用于預測股骨頸骨折內固定術后ONFH發生風險。然而,現有預測模型仍存在一些問題。首先,ONFH發生危險因素尚無共識。其次,預測模型中的數據大多來自回顧性研究,存在選擇偏倚,而且在篩選變量時不可避免遺漏具有潛在臨床意義的變量。最后,預測模型需要外部數據集的長時間驗證。因此,未來仍需要進一步研究來改進和優化這些預測模型。本研究指標均基于術前拍攝的X線片或CT圖像測量獲得,上述檢查均為入院常規檢查且無侵入性,患者容易接受,也不增加經濟負擔。同時,本研究以骨盆正位以及患髖軸位X線片兩個方向測量為主,同時以CT多個圖層測量為輔,在一定程度上能反映骨折處三維空間狀況,具有較高的測量精度。

既往研究顯示,股骨頸骨折角度和創傷性ONFH的發生具有相關性。Cong等[17]的研究通過單因素以及多因素logistic回歸分析,提出股骨頭后傾角和骨折復位質量是股骨頸骨折后發生ONFH的危險因素,且ROC曲線分析顯示后傾角對術后ONFH有預測價值,臨界值為20.6°,曲線下面積為0.769,敏感性為71%,特異性為79.6%。該研究中后傾角指股骨頸骨折后股骨頭向后傾斜,骨折端向前所成角度,與本研究的HDA類似,測算臨界值以及敏感性、特異性與其相似,提示利用后傾角或HDA預測ONFH具有一定參考性。Shin等[18]分析了64例老年股骨頸骨折無移位或外翻嵌頓患者臨床資料和影像學數據,發現ONFH合并塌陷發生的危險因素為年齡較大、傷前活動度低與后傾角增大,ROC曲線分析示股骨頭后傾角>7.3° 時,ONFH發生率增加。本研究結果大于上述結果,分析與該研究納入對象為老年患者,并排除了高能量損傷所導致的移位性骨折,而本研究納入患者年齡更小且分布更廣泛,大多為高能量損傷,出現了較大骨折端移位有關。

本研究存在一定局限性。首先,研究未分析不同年齡階段患者ONFH發生差異,未考慮其他可能影響股骨頸骨折手術預后的因素。其次,研究指標均為手工測量,存在誤差。最后,本研究是一項單中心回顧性研究,存在選擇性偏倚。

綜上述,HDA和CDA在預測股骨頸骨折后ONFH發生上有一定應用價值,且CDA準確度更高,股骨頸骨折患者CDA≥39.16° 時更容易發生ONFH。但上述結論需要更大樣本量和多中心研究進一步驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經河南省洛陽正骨醫院(河南省骨科醫院)倫理委員會批準(AF/SC-08/03.0)

作者貢獻聲明 駱聰聰:研究設計、數據收集整理及統計分析、文章撰寫;董一平、張寧、袁強:數據收集整理及統計分析;張穎:論文審校、行政支持、經費支持