引用本文: 劉波, 馬龍, 劉晨, 張兵, 吳剛強. 跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療Sanders Ⅱ、Ⅲ型跟骨骨折的前瞻性研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(3): 303-308. doi: 10.7507/1002-1892.202312076 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

跟骨骨折是足部骨折常見類型,大多為關節內骨折,如處理不當會導致骨折畸形愈合、創傷性關節炎等并發癥[1]。跟骨骨折根據Sanders分型標準[2]分為Ⅰ~Ⅳ型,其中Ⅱ、Ⅲ型移位骨折建議手術治療,傳統術式為外側L形切口開放手術,可取得良好療效[3-5]。但由于跟骨周圍軟組織覆蓋較少,該術式切口較大,術中需廣泛剝離皮瓣組織,存在皮瓣壞死及切口感染發生風險[6-7]。據統計,外側L形切口開放手術后切口感染發生率約24.6%,深部感染發生率高達13.6%[8]。因此,微創手術對跟骨骨折治療具有重要意義。

跟骨交鎖髓內釘內固定系統是一種新型微創跟骨骨折治療方式,具有切口小、出血少、恢復快,術后并發癥發生率低于傳統開放術式的優勢[9],但臨床尚未廣泛應用,文獻報道較少。為進一步明確該內固定系統用于跟骨骨折的優勢,我們進行了一項前瞻性隨機對照研究,以2020年5月—2022年12月收治的Sanders Ⅱ、Ⅲ型跟骨骨折患者為研究對象,采用跟骨交鎖髓內釘內固定系統或常規外側L形切口聯合鋼板內固定治療,比較臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準: ① 年齡18~70歲;② Sanders Ⅱ、Ⅲ型閉合性跟骨骨折;③ 新鮮骨折(受傷至入院時間<3周)。排除標準:① 糖尿病、系統免疫性皮膚病、下肢血管病變患者;② 患側足部感染;③ 合并足部重要神經及血管損傷。

2020年5月—2022年12月共收治50例跟骨骨折患者,其中40例(40足)符合選擇標準納入研究,采用隨機數字表法分為常規組及微創組,每組20例。微創組患者采用跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療,常規組采用外側L形切口聯合鋼板內固定治療。兩組患者性別、年齡、骨折分型及側別、致傷原因、受傷至入院時間以及術前跟骨寬度、長度、高度、B?hler角、Gissane角等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。術前均完善跟骨側位及軸位X線片、CT三維重建檢查,評估關節面塌陷程度。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組術者完成。

1.2.1 微創組

本組采用的跟骨交鎖髓內釘內固定系統由大博醫療科技股份有限公司提供,型號為CN02-F。氣管插管全身麻醉下,患者取俯臥位,常規消毒、鋪巾。經距骨頸及跟骨結節分別由外向內打入1枚2.5 mm克氏針,然后將系統自帶特制跟骨牽引器套入2枚克氏針內,由跟骨內外同時向一個方向牽引,在跟骨側位通過該跟骨牽引器雙向撐開可調節跟骨長度、高度,在跟骨軸位可糾正跟骨寬度。如上述操作后軸位上跟骨寬度不能恢復,可使用特制跟骨復位鉗經皮復位,恢復跟骨寬度。然后,C臂X線機透視塌陷關節面是否恢復,如未恢復可在透視下采用克氏針撬撥輔助復位;如仍復位不良,于外踝下方約1 cm處跗骨竇水平向第4跖骨基底部延伸作長約4 cm切口,在腓骨肌腱上方進行鈍性分離,暴露塌陷關節面,骨膜剝離器復位關節面。最后,根據骨塊大小選擇螺釘(16例)或鋼板(4例)固定。復位跟骨關節面及糾正跟骨寬度、長度、高度后,在跟腱下方約1 cm處作長1 cm切口,沿跟骨軸線方向植入1枚導針,透視見導針植入位置準確后測量其長度,選擇1枚直徑8.5 mm的鈦合金空心螺釘植入跟骨,跟骨長度由植入螺釘控制。術中根據配套導向器定位,于跟骨外側作長約0.5 cm切口,植入導向器并鉆孔,測量鉆孔深度后植入合適螺釘。透視見骨折端復位滿意后,清洗縫合切口。

1.2.2 常規組

氣管插管麻醉后,患者取側臥位。作跟骨外側L形切口,骨膜下剝離皮瓣,采用2個甲狀腺拉鉤掀開皮瓣顯露關節面,同時注意保護腓腸神經。復位骨折端,C臂X線機透視明確跟骨關節面、高度、寬度、長度以及內、外翻糾正滿意后,行跟骨鎖定鋼板固定。再次透視明確骨折端復位和鋼板放置滿意后,采用改良間斷垂直褥式縫合法(Allgower-Donati縫合法)縫合皮瓣,留置1根負壓引流管。

1.3 術后處理

兩組術后處理方法一致。術后待切口12 h引流量<20 mL后拔除引流管。患者抬高患肢,術后第3天開始無負重踝關節及足趾屈伸功能鍛煉,預防肌肉萎縮及下肢深靜脈血栓形成。定期復查,待骨折完全愈合后開始完全負重功能鍛煉。

1.4 療效評價指標

記錄兩組手術時間、術中出血量、切口長度、住院時間,隨訪期間有無內固定失敗、骨折畸形愈合、切口感染等并發癥發生。術前及術后3 d、末次隨訪時,復查跟骨側軸位X線片,測量跟骨B?hler角、Gissane角、寬度、高度及長度;隨訪期間完善影像學檢查,評估骨折愈合情況,比較骨折愈合時間。末次隨訪時,應用美國矯形足踝外科協會(AOFAS)評分[10]評價患者足部功能恢復情況,總分100分,其中≥90分為優、75~89分為良、50~74分為可、<50分為差。

1.5 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗行正態性檢驗,均符合正態分布,以均數±標準差表示,兩組比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

與常規組比較,微創組切口長度、手術時間及住院時間均縮短,術中出血量減少,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,其中微創組隨訪時間8~12個月,平均10.2個月;常規組8~12個月,平均10.4個月。微創組術后無切口感染、皮瓣壞死、骨折端不愈合、畸形愈合及創傷性關節炎等并發癥發生。常規組術后出現1例切口表皮壞死、1例創傷性關節炎,均給予對癥處理。兩組并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,微創組AOFAS評分高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。其中,微創組獲優13例(Ⅱ型10例、Ⅲ型3例)、良5例(Ⅱ型4例、Ⅲ型1例)、可2例(均為Ⅲ型);常規組獲優6例(Ⅱ型5例、Ⅲ型1例)、良12例(Ⅱ型8例、Ⅲ型4例)、可2例(均為Ⅲ型)。見表2。

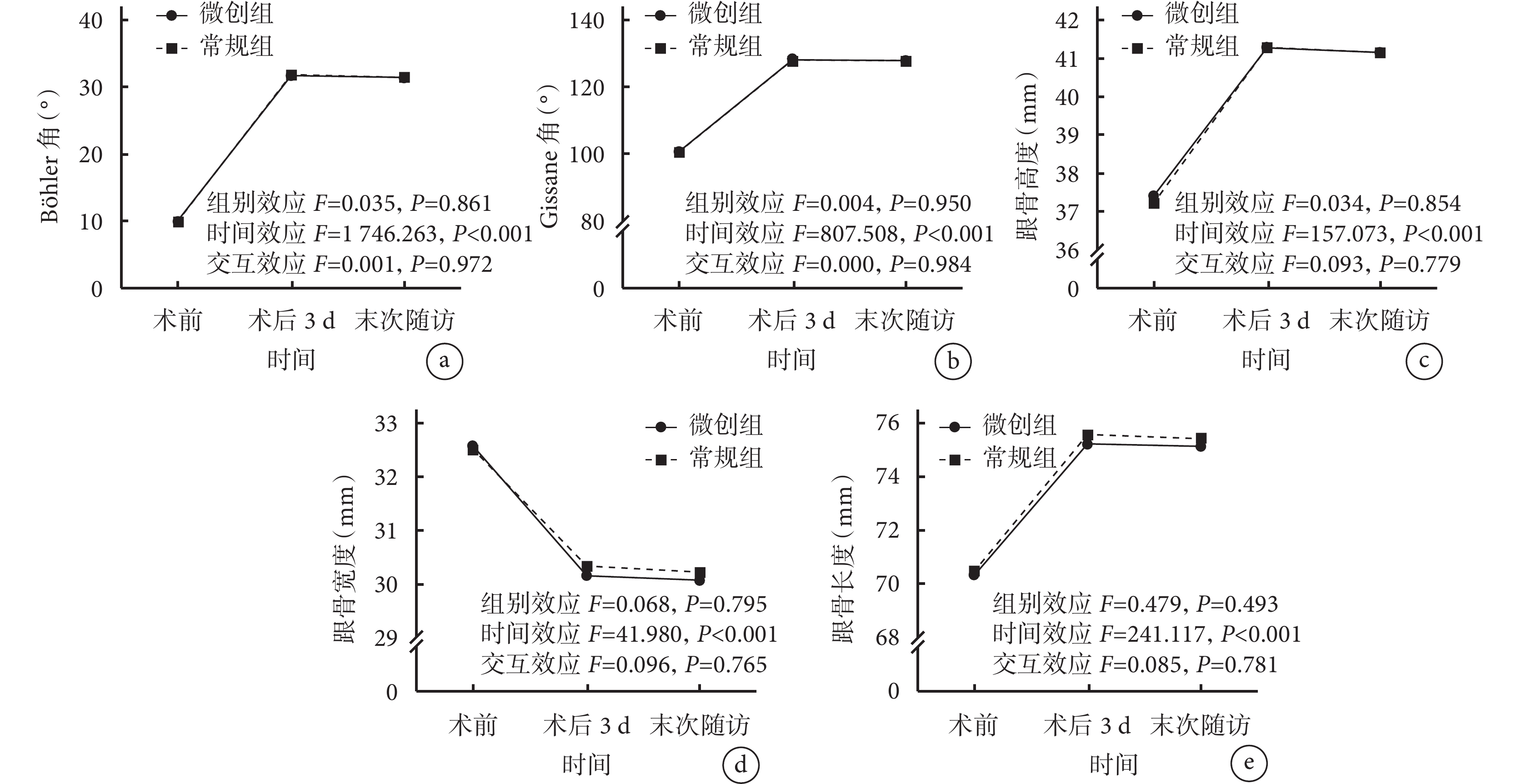

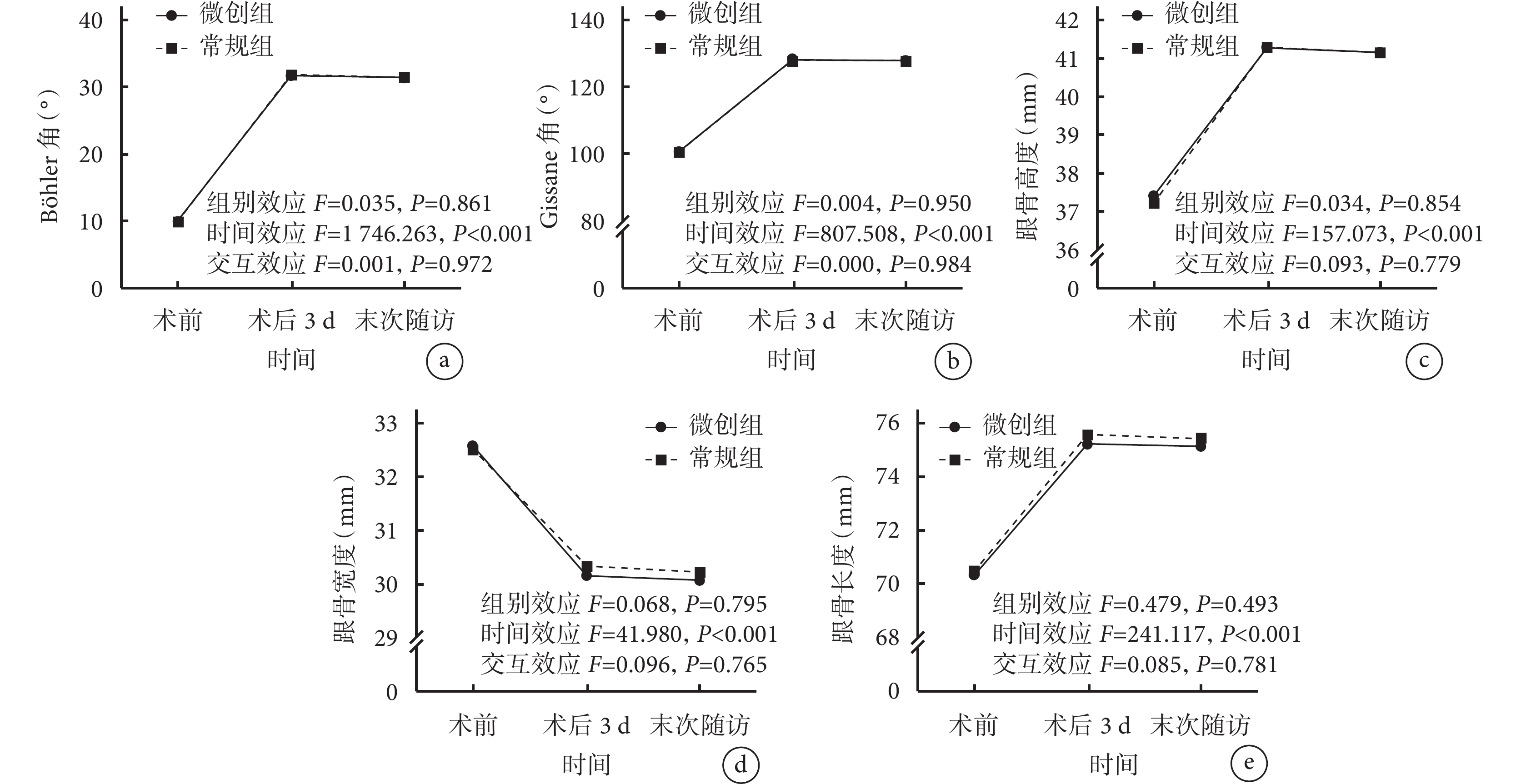

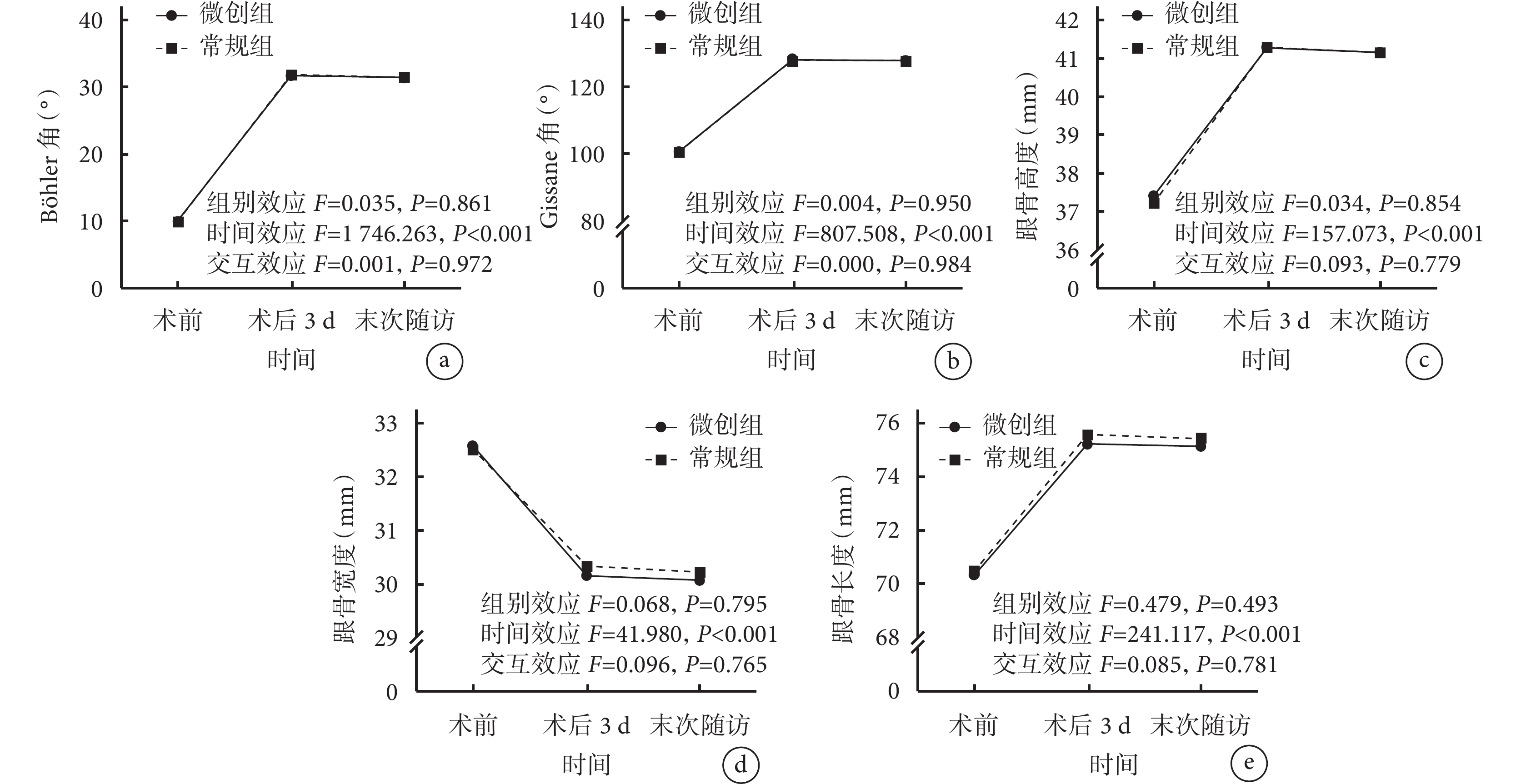

影像學復查示,兩組跟骨骨折均愈合,且愈合時間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。與術前相比,兩組患者術后3 d及末次隨訪時跟骨B?hler角、Gissane角變大,寬度變窄,高度及長度增大,差異有統計學意義(P<0.05);末次隨訪時影像學評價指標與術后3 d比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。各時間點兩組間影像學評價指標差異亦無統計學意義(P>0.05)。見圖1~3。

圖1

兩組影像學指標變化趨勢

圖1

兩組影像學指標變化趨勢

a. B?hler角;b. Gissane角;c. 跟骨高度;d. 跟骨寬度;e. 跟骨長度

Figure1. Trend changes of imaging indicators in the two groupsa. B?hler angle; b. Gissane angle; c. Calcaneal height; d. Calcaneal width; e. Calcaneal length

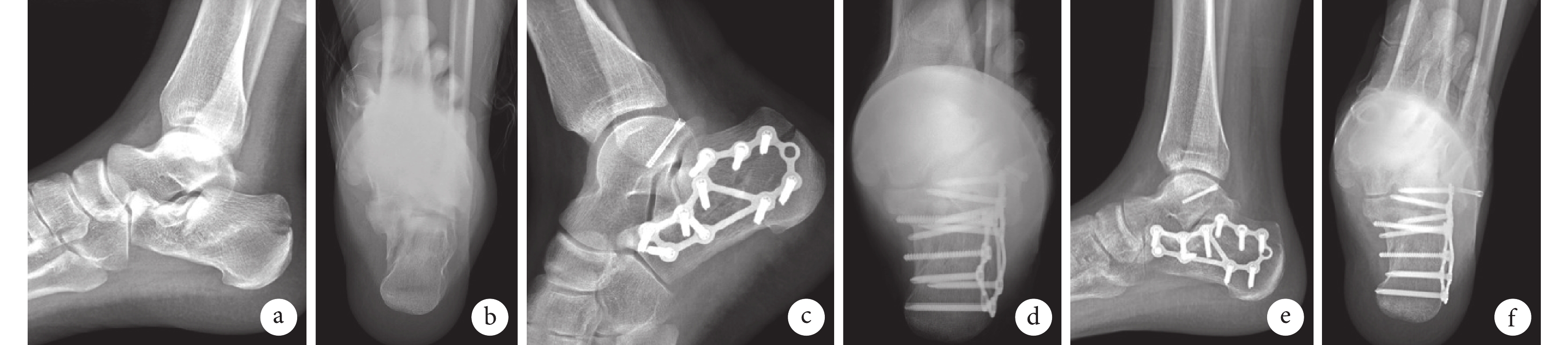

圖2

微創組患者,男,41歲,左側Sanders Ⅱ型跟骨骨折

圖2

微創組患者,男,41歲,左側Sanders Ⅱ型跟骨骨折

a、b. 術前側位及軸位X線片;c. 術中患者體位擺放和安裝特制跟骨復位牽引器;d、e. 術后1周側位及軸位X線片;f、g. 術后1年側位及軸位X線片

Figure2. A 41-year-old male patient with Sanders type Ⅱ calcaneal fracture of left foot in the minimally invasive groupa, b. Preoperative lateral and axial X-ray films; c. Patient positioning and installation of special calcaneal reduction traction device during operation; d, e. Lateral and axial X-ray films at 1 week after operation; f, g. Lateral and axial X-ray films at 1 year after operation

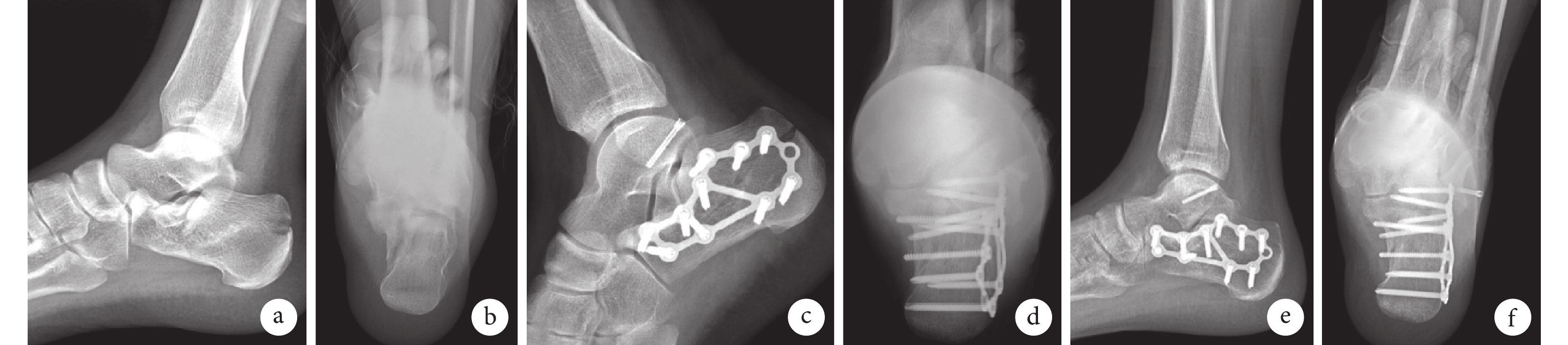

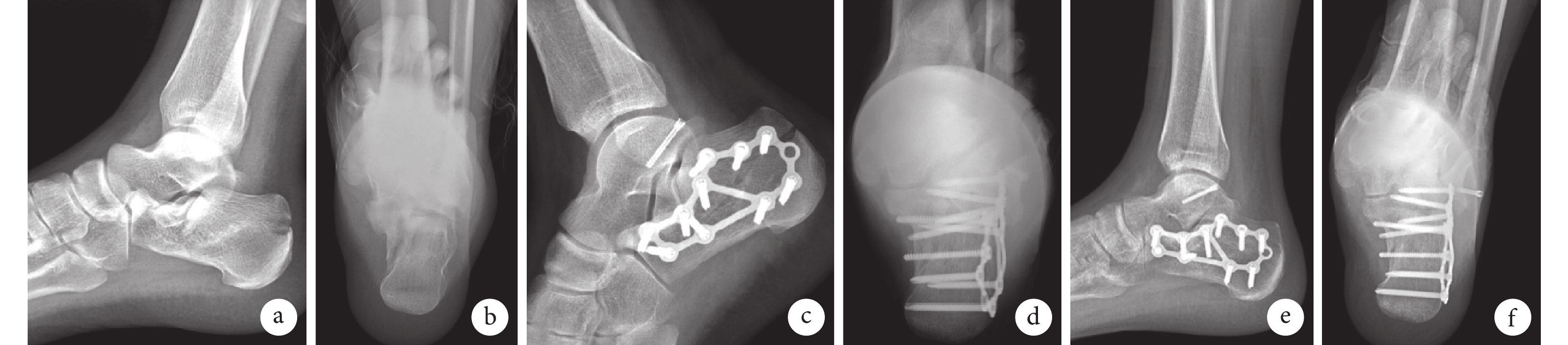

圖3

常規組患者,男,37歲,右側Sanders Ⅱ型跟骨骨折側位及軸位X線片

圖3

常規組患者,男,37歲,右側Sanders Ⅱ型跟骨骨折側位及軸位X線片

a、b. 術前;c、d. 術后1周;e、f. 術后8個月

Figure3. Lateral and axial X-ray films of a 37-year-old male patient with Sanders type Ⅱ calcaneal fracture of right foot in the control groupa, b. Before operation; c, d. At 1 week after operation; e, f. At 8 months after operation

3 討論

傳統外側L形切口復位內固定是治療跟骨骨折經典術式,但目前微創治療跟骨骨折已逐漸成為主流,具有骨折愈合快、并發癥發生率低、住院時間短和疼痛程度輕等優勢[11-12]。Sanders Ⅱ、Ⅲ型跟骨骨折常用微創術式包括經跗骨竇入路[13]或經改良跗骨竇入路[14]及跟骨髓內釘治療[15-17]。張立海教授及其團隊在微創技術基礎上發明了一種用于跟骨骨折復位及固定的跟骨交鎖髓內釘內固定系統,包括特制的牽引裝置、復位工具和植入裝置[18]。胡曉偉等[19]應用該系統取得了良好臨床療效。黃杰等[9]研究發現使用跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療跟骨骨折,在減少手術時間、住院時間、術中出血量和縮短切口長度等方面明顯優于傳統外側L形切口聯合鋼板內固定。本次前瞻性研究也得到了相似結果,與常規組相比,微創組切口長度、手術時間及住院時間均縮短,術中出血量減少,進一步證實了該內固定系統治療跟骨骨折創傷小,有利于患者快速康復。

良好的足部功能恢復基礎是足部解剖復位及固定[20-21]。本研究中兩組手術均順利完成,骨折復位良好,術后跟骨B?hler角、Gissane角、寬度、高度及長度均較術前明顯改善,且組間差異無統計學意義;但微創組患者術后足部AOFAS評分優于常規組患者,與Pompach等[22]和Zwipp等[23]相關C-Nail髓內釘治療研究結果相似。本研究結果提示跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療跟骨骨折不僅能取得與開放手術相同的解剖復位效果,還能取得更好的踝關節功能。微創組無骨折移位、內固定失敗、骨折畸形愈合等并發癥發生,兩組患者并發癥發生率差異無統計學意義,與黃杰等[9]研究結果不一致,分析原因可能與研究納入樣本量存在差異有關。本研究樣本量有限,因此上述結論有待擴大樣本量進一步研究驗證。

我們認為跟骨交鎖髓內釘內固定系統的優點為,術中在透視下使用特殊牽引復位裝置對骨折端復位,恢復跟骨高度、寬度及長度,避免了徒手復位及后續維持復位難度大的問題;如關節面難以復位,還可通過跗骨竇小切口進行輔助復位或透視下克氏針撬撥復位。跟骨骨折復位滿意后,可使用配套的跟骨交鎖髓內釘進行固定。此外,采用該系統手術無需等待跟骨腫脹消退后進行,因此縮短了患者住院時間。但其缺點是術中骨折復位需在反復透視下進行。此外,跟骨交鎖髓內釘內固定系統不適用于Sanders Ⅳ型跟骨骨折,因該類型骨折往往存在跟骨關節面嚴重粉碎以及跟骨高度、寬度、長度丟失過多問題,通過其微創治療復位困難[18]。因此,本研究排除了該類型骨折患者。

本研究存在以下不足:① 納入樣本量較少,患者隨訪時間較短,后續需要多中心研究,擴大樣本量,延長隨訪時間,以進一步觀察臨床效果;② 研究僅采用X線片進行測量,不能有效評估距下關節面平整性,后期研究需要完善CT檢查。

綜上述,采用跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折不僅能促進骨折端早期愈合,還能明顯縮短手術切口、減少術中出血量、縮短患者住院時間、減輕患者疼痛,具有創傷小、復位固定可靠、足部功能恢復好以及有利于患者快速康復等優點。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經阜陽市第二人民醫院醫學倫理委員會批準(2024 0119003);臨床試驗注冊號:ChiCTR2400080736

作者貢獻聲明 劉波:研究設計、實施及文章撰寫;馬龍:研究實施及文章撰寫;劉晨、張兵:數據收集整理及統計分析;吳剛強:研究設計

跟骨骨折是足部骨折常見類型,大多為關節內骨折,如處理不當會導致骨折畸形愈合、創傷性關節炎等并發癥[1]。跟骨骨折根據Sanders分型標準[2]分為Ⅰ~Ⅳ型,其中Ⅱ、Ⅲ型移位骨折建議手術治療,傳統術式為外側L形切口開放手術,可取得良好療效[3-5]。但由于跟骨周圍軟組織覆蓋較少,該術式切口較大,術中需廣泛剝離皮瓣組織,存在皮瓣壞死及切口感染發生風險[6-7]。據統計,外側L形切口開放手術后切口感染發生率約24.6%,深部感染發生率高達13.6%[8]。因此,微創手術對跟骨骨折治療具有重要意義。

跟骨交鎖髓內釘內固定系統是一種新型微創跟骨骨折治療方式,具有切口小、出血少、恢復快,術后并發癥發生率低于傳統開放術式的優勢[9],但臨床尚未廣泛應用,文獻報道較少。為進一步明確該內固定系統用于跟骨骨折的優勢,我們進行了一項前瞻性隨機對照研究,以2020年5月—2022年12月收治的Sanders Ⅱ、Ⅲ型跟骨骨折患者為研究對象,采用跟骨交鎖髓內釘內固定系統或常規外側L形切口聯合鋼板內固定治療,比較臨床療效。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準: ① 年齡18~70歲;② Sanders Ⅱ、Ⅲ型閉合性跟骨骨折;③ 新鮮骨折(受傷至入院時間<3周)。排除標準:① 糖尿病、系統免疫性皮膚病、下肢血管病變患者;② 患側足部感染;③ 合并足部重要神經及血管損傷。

2020年5月—2022年12月共收治50例跟骨骨折患者,其中40例(40足)符合選擇標準納入研究,采用隨機數字表法分為常規組及微創組,每組20例。微創組患者采用跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療,常規組采用外側L形切口聯合鋼板內固定治療。兩組患者性別、年齡、骨折分型及側別、致傷原因、受傷至入院時間以及術前跟骨寬度、長度、高度、B?hler角、Gissane角等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。術前均完善跟骨側位及軸位X線片、CT三維重建檢查,評估關節面塌陷程度。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組術者完成。

1.2.1 微創組

本組采用的跟骨交鎖髓內釘內固定系統由大博醫療科技股份有限公司提供,型號為CN02-F。氣管插管全身麻醉下,患者取俯臥位,常規消毒、鋪巾。經距骨頸及跟骨結節分別由外向內打入1枚2.5 mm克氏針,然后將系統自帶特制跟骨牽引器套入2枚克氏針內,由跟骨內外同時向一個方向牽引,在跟骨側位通過該跟骨牽引器雙向撐開可調節跟骨長度、高度,在跟骨軸位可糾正跟骨寬度。如上述操作后軸位上跟骨寬度不能恢復,可使用特制跟骨復位鉗經皮復位,恢復跟骨寬度。然后,C臂X線機透視塌陷關節面是否恢復,如未恢復可在透視下采用克氏針撬撥輔助復位;如仍復位不良,于外踝下方約1 cm處跗骨竇水平向第4跖骨基底部延伸作長約4 cm切口,在腓骨肌腱上方進行鈍性分離,暴露塌陷關節面,骨膜剝離器復位關節面。最后,根據骨塊大小選擇螺釘(16例)或鋼板(4例)固定。復位跟骨關節面及糾正跟骨寬度、長度、高度后,在跟腱下方約1 cm處作長1 cm切口,沿跟骨軸線方向植入1枚導針,透視見導針植入位置準確后測量其長度,選擇1枚直徑8.5 mm的鈦合金空心螺釘植入跟骨,跟骨長度由植入螺釘控制。術中根據配套導向器定位,于跟骨外側作長約0.5 cm切口,植入導向器并鉆孔,測量鉆孔深度后植入合適螺釘。透視見骨折端復位滿意后,清洗縫合切口。

1.2.2 常規組

氣管插管麻醉后,患者取側臥位。作跟骨外側L形切口,骨膜下剝離皮瓣,采用2個甲狀腺拉鉤掀開皮瓣顯露關節面,同時注意保護腓腸神經。復位骨折端,C臂X線機透視明確跟骨關節面、高度、寬度、長度以及內、外翻糾正滿意后,行跟骨鎖定鋼板固定。再次透視明確骨折端復位和鋼板放置滿意后,采用改良間斷垂直褥式縫合法(Allgower-Donati縫合法)縫合皮瓣,留置1根負壓引流管。

1.3 術后處理

兩組術后處理方法一致。術后待切口12 h引流量<20 mL后拔除引流管。患者抬高患肢,術后第3天開始無負重踝關節及足趾屈伸功能鍛煉,預防肌肉萎縮及下肢深靜脈血栓形成。定期復查,待骨折完全愈合后開始完全負重功能鍛煉。

1.4 療效評價指標

記錄兩組手術時間、術中出血量、切口長度、住院時間,隨訪期間有無內固定失敗、骨折畸形愈合、切口感染等并發癥發生。術前及術后3 d、末次隨訪時,復查跟骨側軸位X線片,測量跟骨B?hler角、Gissane角、寬度、高度及長度;隨訪期間完善影像學檢查,評估骨折愈合情況,比較骨折愈合時間。末次隨訪時,應用美國矯形足踝外科協會(AOFAS)評分[10]評價患者足部功能恢復情況,總分100分,其中≥90分為優、75~89分為良、50~74分為可、<50分為差。

1.5 統計學方法

采用SPSS22.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗行正態性檢驗,均符合正態分布,以均數±標準差表示,兩組比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用 Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

與常規組比較,微創組切口長度、手術時間及住院時間均縮短,術中出血量減少,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組患者均獲隨訪,其中微創組隨訪時間8~12個月,平均10.2個月;常規組8~12個月,平均10.4個月。微創組術后無切口感染、皮瓣壞死、骨折端不愈合、畸形愈合及創傷性關節炎等并發癥發生。常規組術后出現1例切口表皮壞死、1例創傷性關節炎,均給予對癥處理。兩組并發癥發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。末次隨訪時,微創組AOFAS評分高于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。其中,微創組獲優13例(Ⅱ型10例、Ⅲ型3例)、良5例(Ⅱ型4例、Ⅲ型1例)、可2例(均為Ⅲ型);常規組獲優6例(Ⅱ型5例、Ⅲ型1例)、良12例(Ⅱ型8例、Ⅲ型4例)、可2例(均為Ⅲ型)。見表2。

影像學復查示,兩組跟骨骨折均愈合,且愈合時間差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。與術前相比,兩組患者術后3 d及末次隨訪時跟骨B?hler角、Gissane角變大,寬度變窄,高度及長度增大,差異有統計學意義(P<0.05);末次隨訪時影像學評價指標與術后3 d比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。各時間點兩組間影像學評價指標差異亦無統計學意義(P>0.05)。見圖1~3。

圖1

兩組影像學指標變化趨勢

圖1

兩組影像學指標變化趨勢

a. B?hler角;b. Gissane角;c. 跟骨高度;d. 跟骨寬度;e. 跟骨長度

Figure1. Trend changes of imaging indicators in the two groupsa. B?hler angle; b. Gissane angle; c. Calcaneal height; d. Calcaneal width; e. Calcaneal length

圖2

微創組患者,男,41歲,左側Sanders Ⅱ型跟骨骨折

圖2

微創組患者,男,41歲,左側Sanders Ⅱ型跟骨骨折

a、b. 術前側位及軸位X線片;c. 術中患者體位擺放和安裝特制跟骨復位牽引器;d、e. 術后1周側位及軸位X線片;f、g. 術后1年側位及軸位X線片

Figure2. A 41-year-old male patient with Sanders type Ⅱ calcaneal fracture of left foot in the minimally invasive groupa, b. Preoperative lateral and axial X-ray films; c. Patient positioning and installation of special calcaneal reduction traction device during operation; d, e. Lateral and axial X-ray films at 1 week after operation; f, g. Lateral and axial X-ray films at 1 year after operation

圖3

常規組患者,男,37歲,右側Sanders Ⅱ型跟骨骨折側位及軸位X線片

圖3

常規組患者,男,37歲,右側Sanders Ⅱ型跟骨骨折側位及軸位X線片

a、b. 術前;c、d. 術后1周;e、f. 術后8個月

Figure3. Lateral and axial X-ray films of a 37-year-old male patient with Sanders type Ⅱ calcaneal fracture of right foot in the control groupa, b. Before operation; c, d. At 1 week after operation; e, f. At 8 months after operation

3 討論

傳統外側L形切口復位內固定是治療跟骨骨折經典術式,但目前微創治療跟骨骨折已逐漸成為主流,具有骨折愈合快、并發癥發生率低、住院時間短和疼痛程度輕等優勢[11-12]。Sanders Ⅱ、Ⅲ型跟骨骨折常用微創術式包括經跗骨竇入路[13]或經改良跗骨竇入路[14]及跟骨髓內釘治療[15-17]。張立海教授及其團隊在微創技術基礎上發明了一種用于跟骨骨折復位及固定的跟骨交鎖髓內釘內固定系統,包括特制的牽引裝置、復位工具和植入裝置[18]。胡曉偉等[19]應用該系統取得了良好臨床療效。黃杰等[9]研究發現使用跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療跟骨骨折,在減少手術時間、住院時間、術中出血量和縮短切口長度等方面明顯優于傳統外側L形切口聯合鋼板內固定。本次前瞻性研究也得到了相似結果,與常規組相比,微創組切口長度、手術時間及住院時間均縮短,術中出血量減少,進一步證實了該內固定系統治療跟骨骨折創傷小,有利于患者快速康復。

良好的足部功能恢復基礎是足部解剖復位及固定[20-21]。本研究中兩組手術均順利完成,骨折復位良好,術后跟骨B?hler角、Gissane角、寬度、高度及長度均較術前明顯改善,且組間差異無統計學意義;但微創組患者術后足部AOFAS評分優于常規組患者,與Pompach等[22]和Zwipp等[23]相關C-Nail髓內釘治療研究結果相似。本研究結果提示跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療跟骨骨折不僅能取得與開放手術相同的解剖復位效果,還能取得更好的踝關節功能。微創組無骨折移位、內固定失敗、骨折畸形愈合等并發癥發生,兩組患者并發癥發生率差異無統計學意義,與黃杰等[9]研究結果不一致,分析原因可能與研究納入樣本量存在差異有關。本研究樣本量有限,因此上述結論有待擴大樣本量進一步研究驗證。

我們認為跟骨交鎖髓內釘內固定系統的優點為,術中在透視下使用特殊牽引復位裝置對骨折端復位,恢復跟骨高度、寬度及長度,避免了徒手復位及后續維持復位難度大的問題;如關節面難以復位,還可通過跗骨竇小切口進行輔助復位或透視下克氏針撬撥復位。跟骨骨折復位滿意后,可使用配套的跟骨交鎖髓內釘進行固定。此外,采用該系統手術無需等待跟骨腫脹消退后進行,因此縮短了患者住院時間。但其缺點是術中骨折復位需在反復透視下進行。此外,跟骨交鎖髓內釘內固定系統不適用于Sanders Ⅳ型跟骨骨折,因該類型骨折往往存在跟骨關節面嚴重粉碎以及跟骨高度、寬度、長度丟失過多問題,通過其微創治療復位困難[18]。因此,本研究排除了該類型骨折患者。

本研究存在以下不足:① 納入樣本量較少,患者隨訪時間較短,后續需要多中心研究,擴大樣本量,延長隨訪時間,以進一步觀察臨床效果;② 研究僅采用X線片進行測量,不能有效評估距下關節面平整性,后期研究需要完善CT檢查。

綜上述,采用跟骨交鎖髓內釘內固定系統治療SandersⅡ、Ⅲ型跟骨骨折不僅能促進骨折端早期愈合,還能明顯縮短手術切口、減少術中出血量、縮短患者住院時間、減輕患者疼痛,具有創傷小、復位固定可靠、足部功能恢復好以及有利于患者快速康復等優點。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經阜陽市第二人民醫院醫學倫理委員會批準(2024 0119003);臨床試驗注冊號:ChiCTR2400080736

作者貢獻聲明 劉波:研究設計、實施及文章撰寫;馬龍:研究實施及文章撰寫;劉晨、張兵:數據收集整理及統計分析;吳剛強:研究設計