引用本文: 李盛杰, 陳照宇. 人工全膝關節置換術治療蠟油樣骨病膝關節僵硬一例. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(5): 633-634. doi: 10.7507/1002-1892.202402014 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

1 病例介紹

患者 女,52歲。因“左膝及左踝關節隱痛伴活動受限22年”于2023年9月于北京大學人民醫院關節病診療研究中心就診。患者22年前扭傷左踝部,感左膝、踝部疼痛腫脹,活動受限并逐漸進展,未行特殊治療。之后6年患者左膝、踝部疼痛難忍,口服止痛藥不緩解,于當地醫院就診,X線片檢查示左下肢從髖部至足踝部存在密度增高的硬化性皮質增生,左膝關節和足踝有大量骨性增生,沿股骨和脛骨流動,形如“融化的蠟滴落”;首次診斷:蠟油樣骨病;遂行左膝、踝關節腫塊切除術。但術后患者左膝、踝關節疼痛加重,活動仍受限,無明顯改善。術后6年患者再次于該院接受左踝關節腫塊切除術,術后踝部疼痛稍緩解但膝關節完全僵直。患者長期口服止痛藥,疼痛可減輕。此次入院檢查:跛行步態,行走時不能彎曲膝關節、足跟不能落地;左膝屈曲40° 攣縮畸形,左踝關節跖屈10° 畸形,伴左小腿皮膚彌漫性咖啡色樣色素沉著,皮溫正常;左膝關節輕壓痛,足背動脈搏動正常,足趾末梢血循環、感覺正常;左膝關節活動完全受限,左踝關節活動度跖屈10°-40°,足趾活動受限。左下肢肌肉萎縮,大腿周徑(髕骨上緣15 cm)34 cm,較右側減少5 cm;小腿周徑(髕骨下緣10 cm)26 cm,較右側減少4 cm;肌少癥評估表(SARC-CalF)評分12.5分,提示肌肉萎縮風險。右下肢活動正常。輔助檢查:紅細胞沉降率、類風濕因子及血鈣、血磷水平均無異常。雙下肢全長站立位X線片及膝關節負重正側位X線片示:左下肢髖部至踝關節可見高密度硬化性骨皮質增生,診斷:蠟油樣骨病。

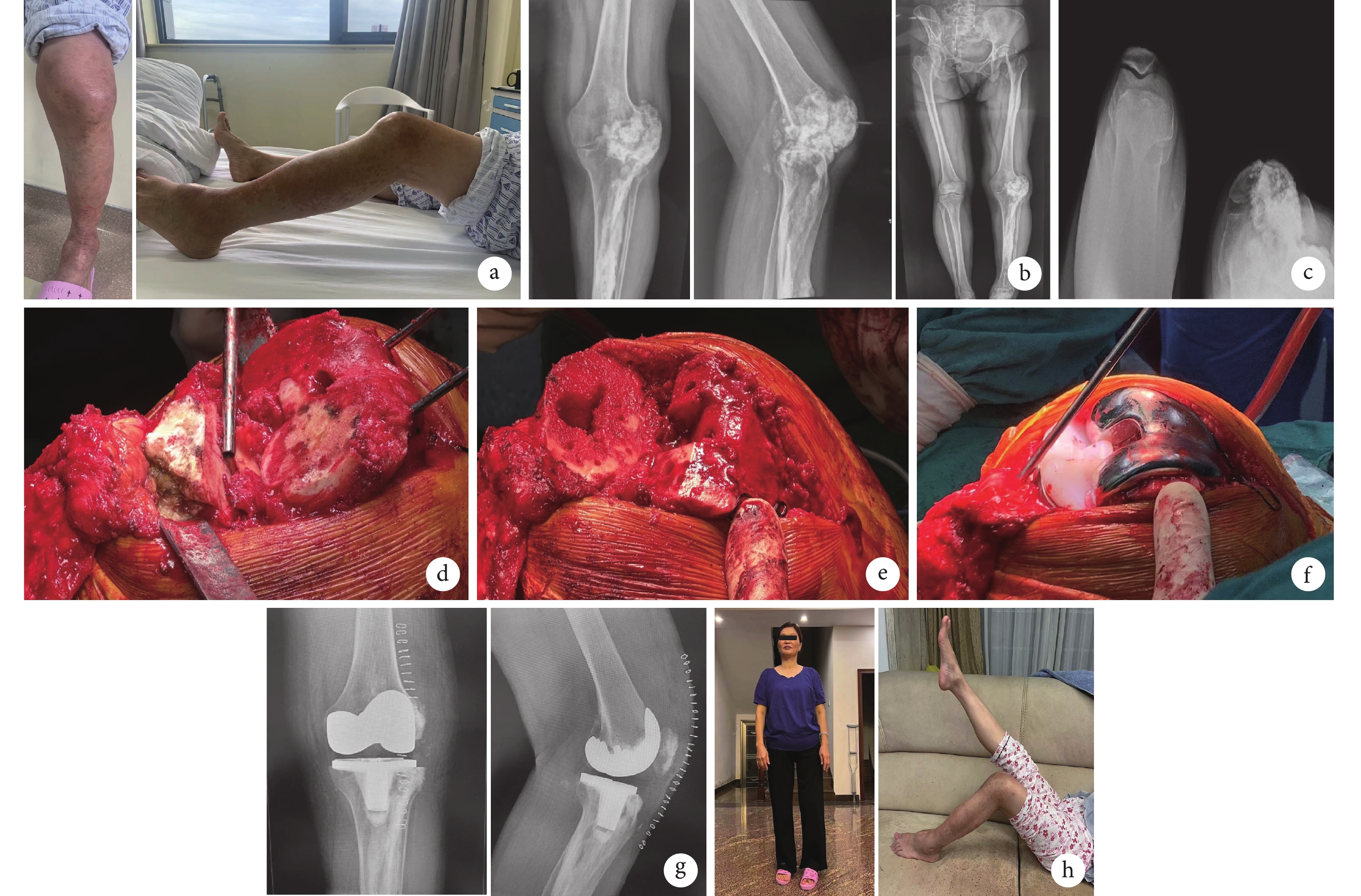

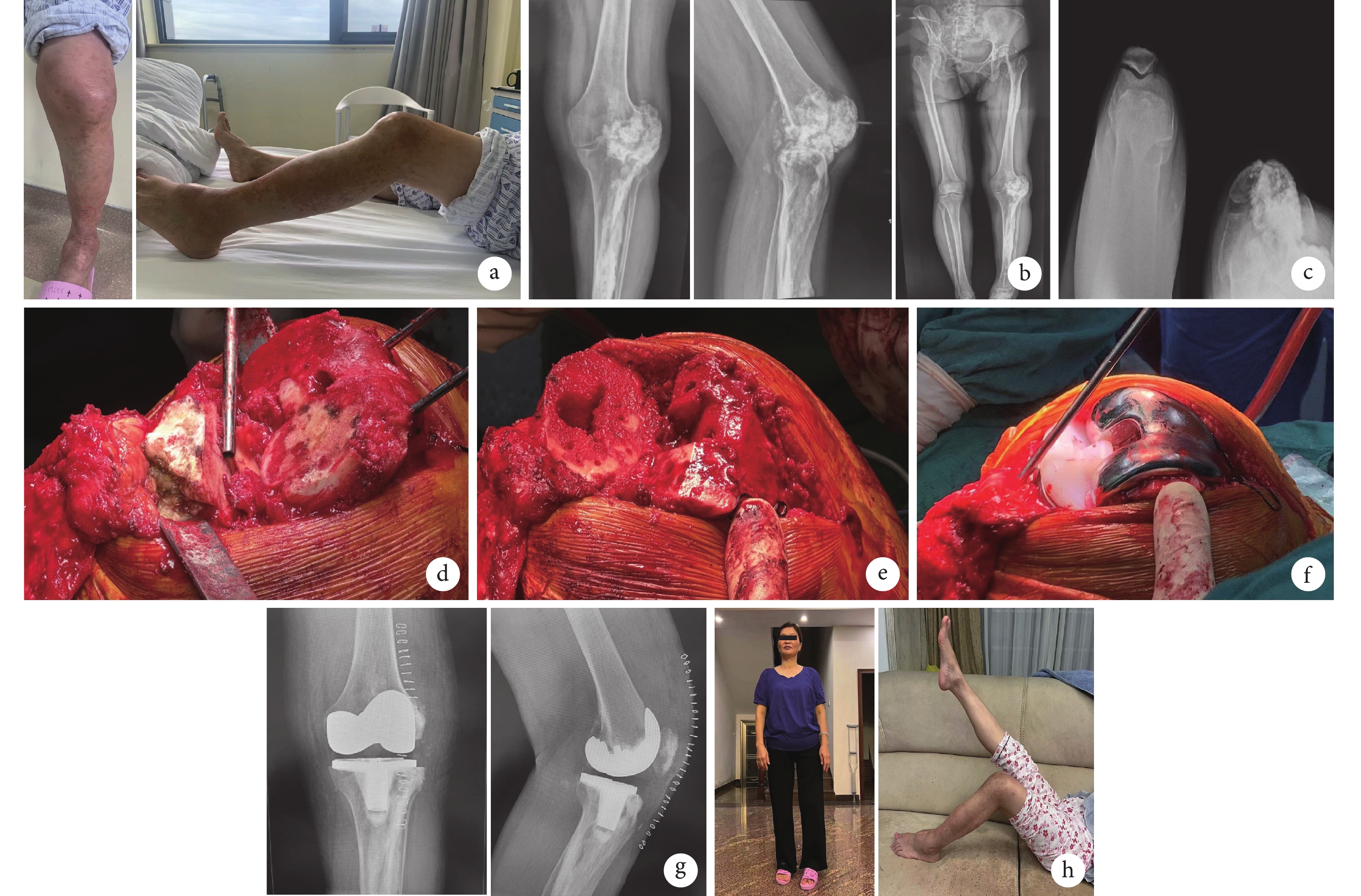

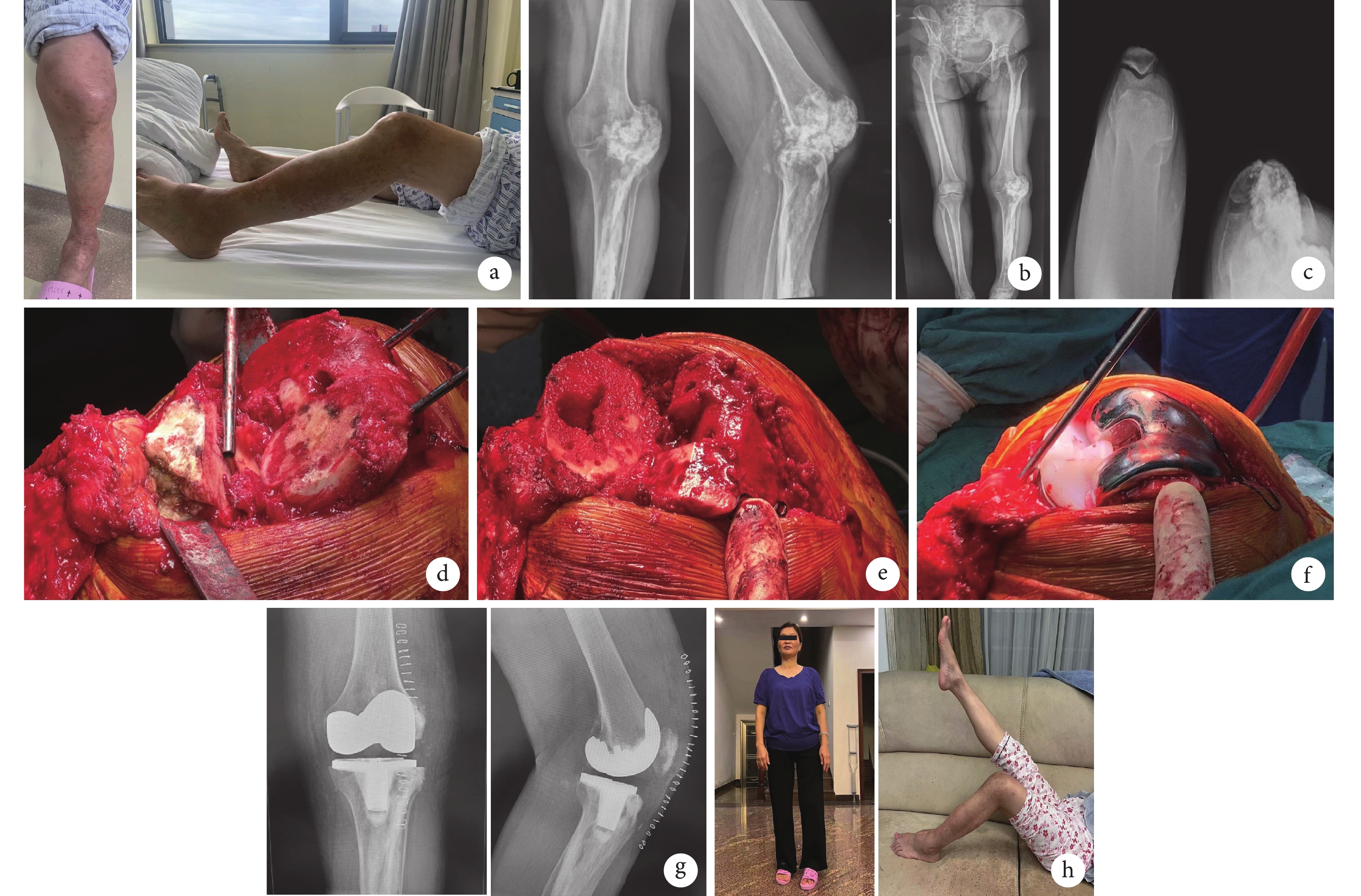

擬行人工全膝關節置換術治療。采用膝關節前正中切口,由于髕股關節受膝內、外側病變嚴重影響,難以松解達足夠操作空間,故采用Coonse-Adams V-Y切口,即在股四頭肌行45° 側切,形成V-Y皮瓣并完全暴露膝關節。術中見膝關節粘連緊密,大量增生硬化骨鎖定關節間隙。切除增生骨,關節間隙上、下平行預截骨,適當松解后膝關節獲得初始活動度;之后行股骨鉆孔及股骨遠端截骨、脛骨平臺截骨獲得伸直間隙,內外側軟組織邊松解邊平衡,股骨四合一截骨后,繼續徹底松解股骨后髁及脛骨平臺后側硬化骨,安裝股骨及脛骨假體試模后膝關節活動度完全改善,可達5°-120°。由于骨密度極高,截骨過程困難,需多次更換骨鋸電池。之后行截骨面硬化部分鉆孔處理,以利于骨水泥固定;最后成功植入后方穩定型膝關節假體。術中備用CCK假體以防止病變過度累及側副韌帶及關節囊致膝關節不穩定,預防難以植入表面人工膝關節的情況。術中發現髕骨表面軟骨質量尚可,且患者尚年輕,故未置換髕骨。關閉切口時將股四頭肌V形切口轉換為Y形,在伸肌機制重建中將股四頭肌肌腱延長1 cm,垂膝試驗膝關節固定于80°。術后使用萬古霉素抗感染以及常規抗凝、鎮痛、消腫等治療;術后第2天開始踝泵鍛煉,第3天扶助行器佩戴膝關節支具下地行走鍛煉,每2周調整支具角度。康復師指導患者行股四頭肌肌力、神經功能性訓練、膝關節屈伸、行走步態、踝關節屈伸等訓練。術后6個月復查示患者膝關節活動度較術前明顯改善,為5°-90°;疼痛明顯緩解,疼痛視覺模擬評分(VAS)為1分。術后病理檢查:骨內、外膜呈不規則條索狀硬化伴增生,軟組織鈣化,增生骨組織呈松質骨結構,成熟骨和未成熟骨混和,骨小梁粗大肥厚、粗細不均,符合術前診斷。見圖1。

圖1

患者手術前后圖片

圖1

患者手術前后圖片

a. 術前患肢外觀;b. 術前左膝關節負重正側位及雙下肢全長X線片;c. 術前雙下肢髕骨軸位X線片;d. 術中暴露膝關節間隙,清理大量骨質增生;e. 術中開髓、截骨,可見股骨、脛骨平臺外側骨質極度硬化;f. 術中截骨后安裝膝關節假體,髕骨未置換;g. 術后3 d左膝關節負重正側位X線片示假體位置及力線良好,關節間隙內外側平衡;h. 術后3個月左膝關節功能恢復良好

2 討論

蠟油樣骨病是一種罕見的先天性骨骼發育障礙性疾病,與成骨細胞、破骨細胞功能異常有關,最早由法國醫生Leri和Joanny于1922年描述并命名,又稱Leri病。其病因不明,發病率約0.9/100萬;多侵犯單一肢體,較少累及多肢體或中軸骨,增生的骨質自上而下沿骨干-側向下流注,形似蠟燭表面的燭淚;常于兒童或青春期發病,快速進展,成年后存在活躍期和靜止期,對壽命影響較小。該病早期無癥狀,后期肢體疼痛、畸形。典型癥狀:① 疼痛,可由成骨-破骨代謝異常、機械壓力、神經壓迫等原因引起;② 骨性腫脹,局部骨骼離心性骨質增生;③ 關節畸形與軟組織攣縮,關節活動度喪失;④ 硬皮病樣外觀;⑤ 神經壓迫和血管畸形。

該病單純手術切除復發率較高,患者預后取決于病變累及部位、軟組織攣縮程度、關節僵硬程度及對功能的影響程度。目前治療方案有:① 物理治療:主要有微波治療、熱療、磁療、電療等,效果有限。② 藥物治療:止痛,需明確疼痛原因。在常規止痛基礎上,應用雙磷酸鹽可減少骨代謝異常(骨轉換增加)引起的疼痛,并降低術后病情進展風險。用藥期間需注意監測,以防過度服藥導致肋骨骨折等并發癥;踝部疼痛往往為機械因素所致,雙磷酸鹽治療效果不佳。③ 手術治療:包括肌腱延長、增生骨質切除、截骨矯形、交感神經切斷及截肢。大多數患者接受非手術治療,存在明顯關節攣縮畸形且單純清理病灶療效不佳時,可考慮關節置換手術,但難以完全恢復正常活動范圍。與常規人工全膝關節置換術相比,該病患者術后每月應注意隨訪步態,防止術后關節再次僵硬;需佩戴膝關節支具且每2周調整支具角度;術后堅持口服非甾體類抗炎藥物治療異位骨化,口服雙磷酸鹽調節骨代謝;按照術后康復計劃進行肌力、神經功能及踝關節康復訓練。本例患者左膝、踝關節活動受限、疼痛,對日常工作生活造成嚴重影響,且病程長,后期難以忍受疼痛,人工全膝關節置換術能有效緩解疼痛、恢復關節活動度,療效顯著。

利益沖突 在文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經北京大學人民醫院醫學倫理委員會批準

作者貢獻聲明 李盛杰:病例資料收集整理,文章撰寫,參與手術;陳照宇:病例資料收集整理,參與手術

1 病例介紹

患者 女,52歲。因“左膝及左踝關節隱痛伴活動受限22年”于2023年9月于北京大學人民醫院關節病診療研究中心就診。患者22年前扭傷左踝部,感左膝、踝部疼痛腫脹,活動受限并逐漸進展,未行特殊治療。之后6年患者左膝、踝部疼痛難忍,口服止痛藥不緩解,于當地醫院就診,X線片檢查示左下肢從髖部至足踝部存在密度增高的硬化性皮質增生,左膝關節和足踝有大量骨性增生,沿股骨和脛骨流動,形如“融化的蠟滴落”;首次診斷:蠟油樣骨病;遂行左膝、踝關節腫塊切除術。但術后患者左膝、踝關節疼痛加重,活動仍受限,無明顯改善。術后6年患者再次于該院接受左踝關節腫塊切除術,術后踝部疼痛稍緩解但膝關節完全僵直。患者長期口服止痛藥,疼痛可減輕。此次入院檢查:跛行步態,行走時不能彎曲膝關節、足跟不能落地;左膝屈曲40° 攣縮畸形,左踝關節跖屈10° 畸形,伴左小腿皮膚彌漫性咖啡色樣色素沉著,皮溫正常;左膝關節輕壓痛,足背動脈搏動正常,足趾末梢血循環、感覺正常;左膝關節活動完全受限,左踝關節活動度跖屈10°-40°,足趾活動受限。左下肢肌肉萎縮,大腿周徑(髕骨上緣15 cm)34 cm,較右側減少5 cm;小腿周徑(髕骨下緣10 cm)26 cm,較右側減少4 cm;肌少癥評估表(SARC-CalF)評分12.5分,提示肌肉萎縮風險。右下肢活動正常。輔助檢查:紅細胞沉降率、類風濕因子及血鈣、血磷水平均無異常。雙下肢全長站立位X線片及膝關節負重正側位X線片示:左下肢髖部至踝關節可見高密度硬化性骨皮質增生,診斷:蠟油樣骨病。

擬行人工全膝關節置換術治療。采用膝關節前正中切口,由于髕股關節受膝內、外側病變嚴重影響,難以松解達足夠操作空間,故采用Coonse-Adams V-Y切口,即在股四頭肌行45° 側切,形成V-Y皮瓣并完全暴露膝關節。術中見膝關節粘連緊密,大量增生硬化骨鎖定關節間隙。切除增生骨,關節間隙上、下平行預截骨,適當松解后膝關節獲得初始活動度;之后行股骨鉆孔及股骨遠端截骨、脛骨平臺截骨獲得伸直間隙,內外側軟組織邊松解邊平衡,股骨四合一截骨后,繼續徹底松解股骨后髁及脛骨平臺后側硬化骨,安裝股骨及脛骨假體試模后膝關節活動度完全改善,可達5°-120°。由于骨密度極高,截骨過程困難,需多次更換骨鋸電池。之后行截骨面硬化部分鉆孔處理,以利于骨水泥固定;最后成功植入后方穩定型膝關節假體。術中備用CCK假體以防止病變過度累及側副韌帶及關節囊致膝關節不穩定,預防難以植入表面人工膝關節的情況。術中發現髕骨表面軟骨質量尚可,且患者尚年輕,故未置換髕骨。關閉切口時將股四頭肌V形切口轉換為Y形,在伸肌機制重建中將股四頭肌肌腱延長1 cm,垂膝試驗膝關節固定于80°。術后使用萬古霉素抗感染以及常規抗凝、鎮痛、消腫等治療;術后第2天開始踝泵鍛煉,第3天扶助行器佩戴膝關節支具下地行走鍛煉,每2周調整支具角度。康復師指導患者行股四頭肌肌力、神經功能性訓練、膝關節屈伸、行走步態、踝關節屈伸等訓練。術后6個月復查示患者膝關節活動度較術前明顯改善,為5°-90°;疼痛明顯緩解,疼痛視覺模擬評分(VAS)為1分。術后病理檢查:骨內、外膜呈不規則條索狀硬化伴增生,軟組織鈣化,增生骨組織呈松質骨結構,成熟骨和未成熟骨混和,骨小梁粗大肥厚、粗細不均,符合術前診斷。見圖1。

圖1

患者手術前后圖片

圖1

患者手術前后圖片

a. 術前患肢外觀;b. 術前左膝關節負重正側位及雙下肢全長X線片;c. 術前雙下肢髕骨軸位X線片;d. 術中暴露膝關節間隙,清理大量骨質增生;e. 術中開髓、截骨,可見股骨、脛骨平臺外側骨質極度硬化;f. 術中截骨后安裝膝關節假體,髕骨未置換;g. 術后3 d左膝關節負重正側位X線片示假體位置及力線良好,關節間隙內外側平衡;h. 術后3個月左膝關節功能恢復良好

2 討論

蠟油樣骨病是一種罕見的先天性骨骼發育障礙性疾病,與成骨細胞、破骨細胞功能異常有關,最早由法國醫生Leri和Joanny于1922年描述并命名,又稱Leri病。其病因不明,發病率約0.9/100萬;多侵犯單一肢體,較少累及多肢體或中軸骨,增生的骨質自上而下沿骨干-側向下流注,形似蠟燭表面的燭淚;常于兒童或青春期發病,快速進展,成年后存在活躍期和靜止期,對壽命影響較小。該病早期無癥狀,后期肢體疼痛、畸形。典型癥狀:① 疼痛,可由成骨-破骨代謝異常、機械壓力、神經壓迫等原因引起;② 骨性腫脹,局部骨骼離心性骨質增生;③ 關節畸形與軟組織攣縮,關節活動度喪失;④ 硬皮病樣外觀;⑤ 神經壓迫和血管畸形。

該病單純手術切除復發率較高,患者預后取決于病變累及部位、軟組織攣縮程度、關節僵硬程度及對功能的影響程度。目前治療方案有:① 物理治療:主要有微波治療、熱療、磁療、電療等,效果有限。② 藥物治療:止痛,需明確疼痛原因。在常規止痛基礎上,應用雙磷酸鹽可減少骨代謝異常(骨轉換增加)引起的疼痛,并降低術后病情進展風險。用藥期間需注意監測,以防過度服藥導致肋骨骨折等并發癥;踝部疼痛往往為機械因素所致,雙磷酸鹽治療效果不佳。③ 手術治療:包括肌腱延長、增生骨質切除、截骨矯形、交感神經切斷及截肢。大多數患者接受非手術治療,存在明顯關節攣縮畸形且單純清理病灶療效不佳時,可考慮關節置換手術,但難以完全恢復正常活動范圍。與常規人工全膝關節置換術相比,該病患者術后每月應注意隨訪步態,防止術后關節再次僵硬;需佩戴膝關節支具且每2周調整支具角度;術后堅持口服非甾體類抗炎藥物治療異位骨化,口服雙磷酸鹽調節骨代謝;按照術后康復計劃進行肌力、神經功能及踝關節康復訓練。本例患者左膝、踝關節活動受限、疼痛,對日常工作生活造成嚴重影響,且病程長,后期難以忍受疼痛,人工全膝關節置換術能有效緩解疼痛、恢復關節活動度,療效顯著。

利益沖突 在文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經北京大學人民醫院醫學倫理委員會批準

作者貢獻聲明 李盛杰:病例資料收集整理,文章撰寫,參與手術;陳照宇:病例資料收集整理,參與手術