引用本文: 程軍, 陳建, 謝鯉鐘, 馮世龍, 周繼斌, 占方彪. 3D打印鈦合金骨小梁人工椎體治療頸椎后縱韌帶骨化癥. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(5): 535-541. doi: 10.7507/1002-1892.202403003 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

頸椎后縱韌帶骨化癥(ossification of posterior longitudinal ligament,OPLL)是一種慢性頸椎退變性疾病,因骨化后縱韌帶壓迫椎管內脊髓和神經,進而出現相應脊髓壓迫癥狀;主要臨床表現為頸肩部僵硬疼痛,伴有四肢疼痛、麻木無力、行走不穩等癥狀,嚴重者可能出現肢體癱瘓和大、小便功能障礙,嚴重影響患者生活質量[1-2]。

手術是解除頸椎OPLL患者脊髓壓迫最有效治療方式,目前臨床常用術式包括前路、后路以及前后路聯合手術[3],各有優缺點。其中,前路手術可以直接減壓,而且在重建頸椎生理曲度方面優于后路手術,具有一定優勢。前路手術中椎間融合材料的選擇決定了椎體重建和融合效果,是手術成敗關鍵。既往椎間融合材料多選擇自體髂骨塊或者鈦籠,不但增加了手術時間,而且存在較多并發癥,與鈦籠相關并發癥包括植入物下沉、移位和不融合等[4];據統計鈦籠植骨融合早期塌陷率高達50%~79.7%[5-6]。

近年來,3D打印技術越來越多地應用于骨科手術中,采用該技術制備的新型植入物在臨床應用中也取得了較滿意療效。3D打印鈦合金骨小梁人工椎體是一種以計算機輔助設計生成的數字圖像為基礎,使用鈦合金材料3D打印制造的人工椎體,使手術治療更個性化和精準化[7-8]。本研究回顧分析了2019年9月—2021年8月重慶大學附屬三峽醫院采用3D打印鈦合金骨小梁人工椎體治療的頸椎OPLL患者臨床資料,并與采用傳統鈦籠治療患者進行比較,評估其安全性和有效性,以期為臨床選擇恰當植入物提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡18~75歲;② 確診為癥狀性頸椎OPLL[9];③ 明確臨床癥狀由頸椎 OPLL骨化物壓迫脊髓引起,且經正規保守治療無效;④ 接受頸前路椎體次全切除減壓、椎間植骨融合、鈦板內固定術;⑤ 隨訪時間達1年以上。

排除標準:① 合并頸椎腫瘤、感染性疾病、血液性疾病、脊柱發育畸形、重度骨質疏松癥;② 骨化物寬度超過鉤椎關節;③ 連續型OPLL骨化物壓迫脊髓節段>3個;④ 合并嚴重基礎疾病。

2019年9月—2021年8月,共45例患者符合選擇標準納入研究。其中,采用3D打印鈦合金骨小梁人工椎體21例(研究組)、鈦籠24例(對照組)。 兩組性別、年齡、病程、病變節段以及術前疼痛視覺模擬評分(VAS)、日本骨科協會(JOA)評分、頸椎功能障礙指數(NDI)、椎體高度、C2~7 Cobb角等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一醫療組醫師完成,采用氣管插管全身麻醉于顯微鏡輔助下手術。首先,于病變節段水平作右側橫切口,逐層切開,暴露病變椎體及上、下各1個椎體。在病變椎體上、下方置入撐開釘,安裝Caspar撐開器,切除病變椎體上、下椎間盤,適度撐開椎間隙,用磨鉆或者超聲骨刀從兩側切除病變椎體大部分,從正常后縱韌帶間隙進入,充分暴露骨化韌帶,分離骨化灶,將其完整切除。如遇骨化病灶和硬脊膜粘連緊密或者硬脊膜骨化時,可先切除能分離的骨化灶;對無法切除的骨化灶采用“漂浮法”,使其完全漂浮和可移動,從而達到脊髓減壓目的。

完成減壓后,研究組取3D打印鈦合金骨小梁人工椎體(北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司),假體為圓柱形,上下接觸面兩端弧形設計,中空部可植骨,高度為病變椎體與鄰近椎間盤高度之和。在人工椎體中空部填入碎骨粒,適度撐開狀態下放置于椎體間,松開Caspar撐開器,使人工椎體與終板緊密貼合。最后放置合適的前路鎖定鈦板(山東威高集團有限公司),適當加壓固定,C臂X線機透視確保內固定物位置滿意。對照組測量椎體次全切除后椎體之間高度,將鈦籠準確切割后填入碎骨粒,放置于上、下椎體間,然后選擇合適前路鎖定鈦板加壓固定。兩組完成固定后關閉切口,常規放置1根引流管。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后24 h拔除引流管,第2天患者開始下床活動,佩戴頸托外固定1~2個月。記錄兩組手術時間、術中失血量以及并發癥發生情況。術前及術后3、12個月采用JOA評分、VAS評分、NDI評價患者功能及癥狀緩解情況,按照以下公式計算JOA改善率:改善率=(隨訪時評分?術前評分)/(17?術前評分)×100%。

術前及術后3、12個月行X線片或CT檢查,測量椎體高度、C2~7 Cobb角。術后12個月融合節段椎體高度與術后即刻比較,椎體高度下降≥3 mm判斷發生植入物下沉。術后12個月根據Kandziora等[10]標準評估椎間融合情況,判定標準:① 頸椎過伸和過屈位X線片示融合節段椎間隙角度變化<5°;② 融合器位置無偏移,四周無明顯透光帶形成;③ 鈦板及螺釘系統未見松動,周圍骨質透亮區不超過其周圍表面50%。滿足上述標準判定為椎間融合,記錄椎間未融合患者例數。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗法行正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示;組間比較采用獨立樣本t檢驗;兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表或列聯表卡方檢驗(包括連續性校正法和Fisher確切概率法)。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術。研究組手術時間較對照組縮短,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術中失血量差異無統計學意義(P>0.05)。術后研究組發生頸部吞咽不適2例,對照組發生切口感染1例、頸部吞咽不適8例。兩組并發癥發生率差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。切口感染經清創換藥、抗感染治療后愈合;頸部吞咽不適癥狀通過調整飲食、藥物治療等,于1~2周后消失。

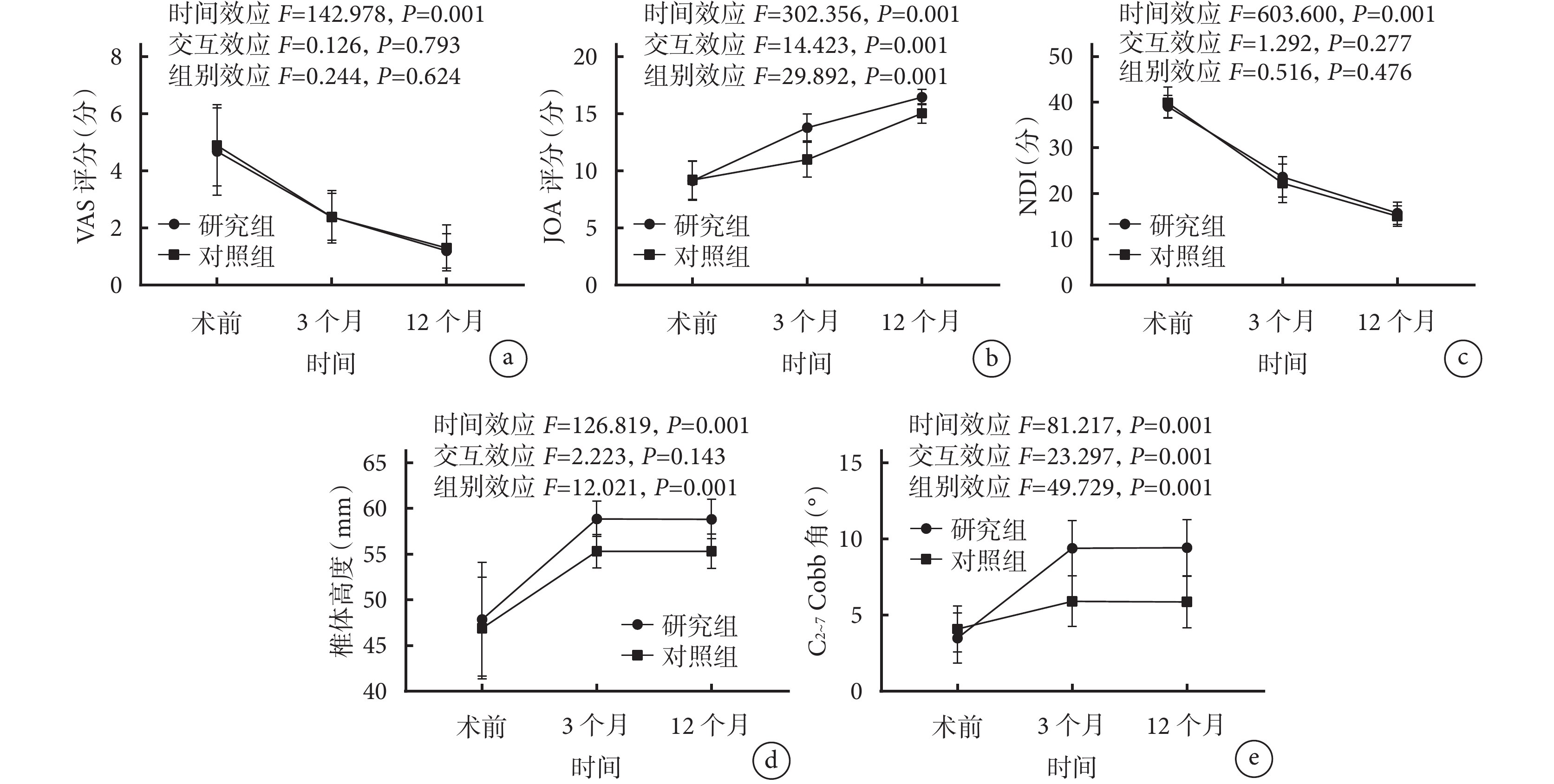

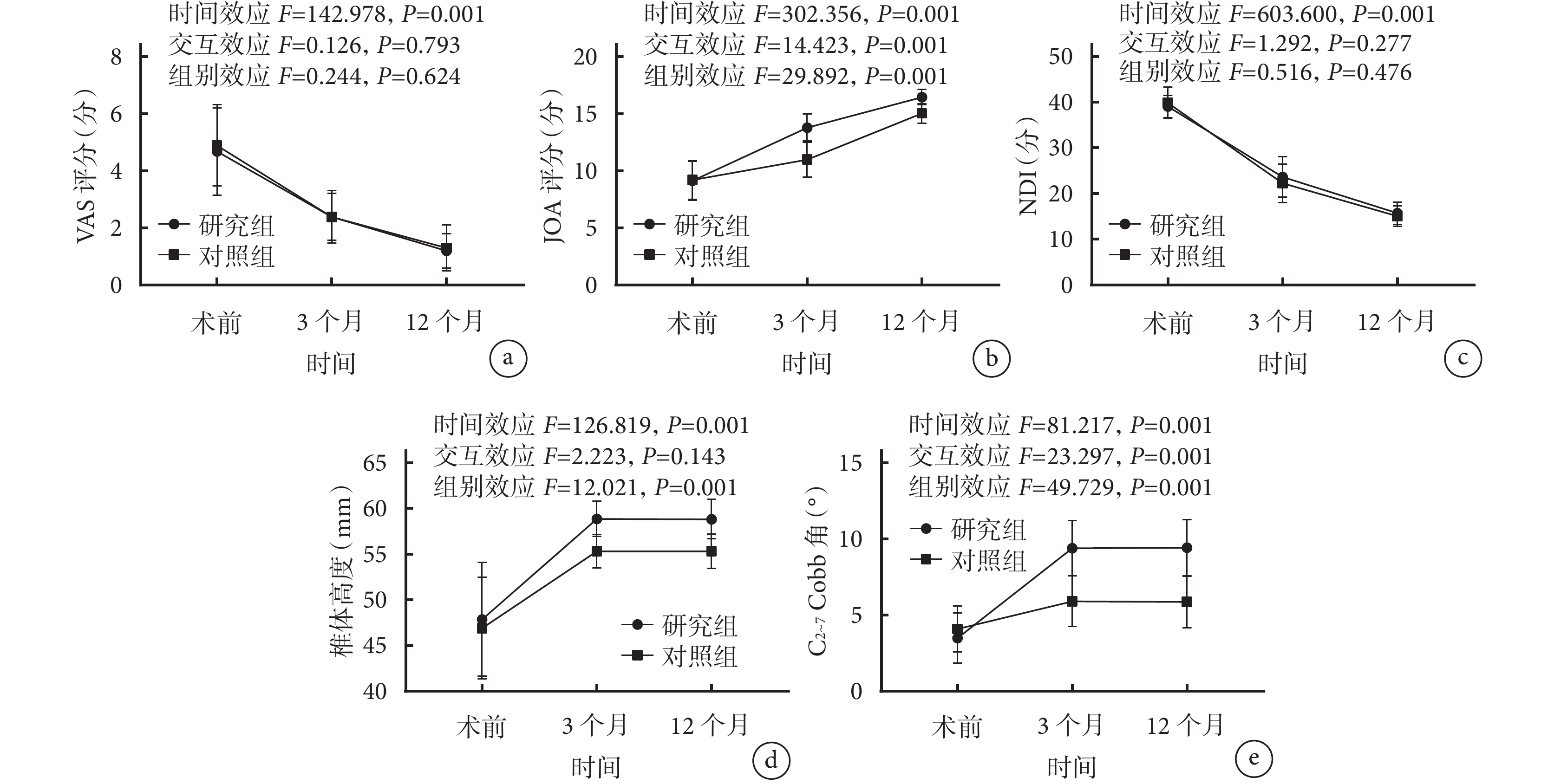

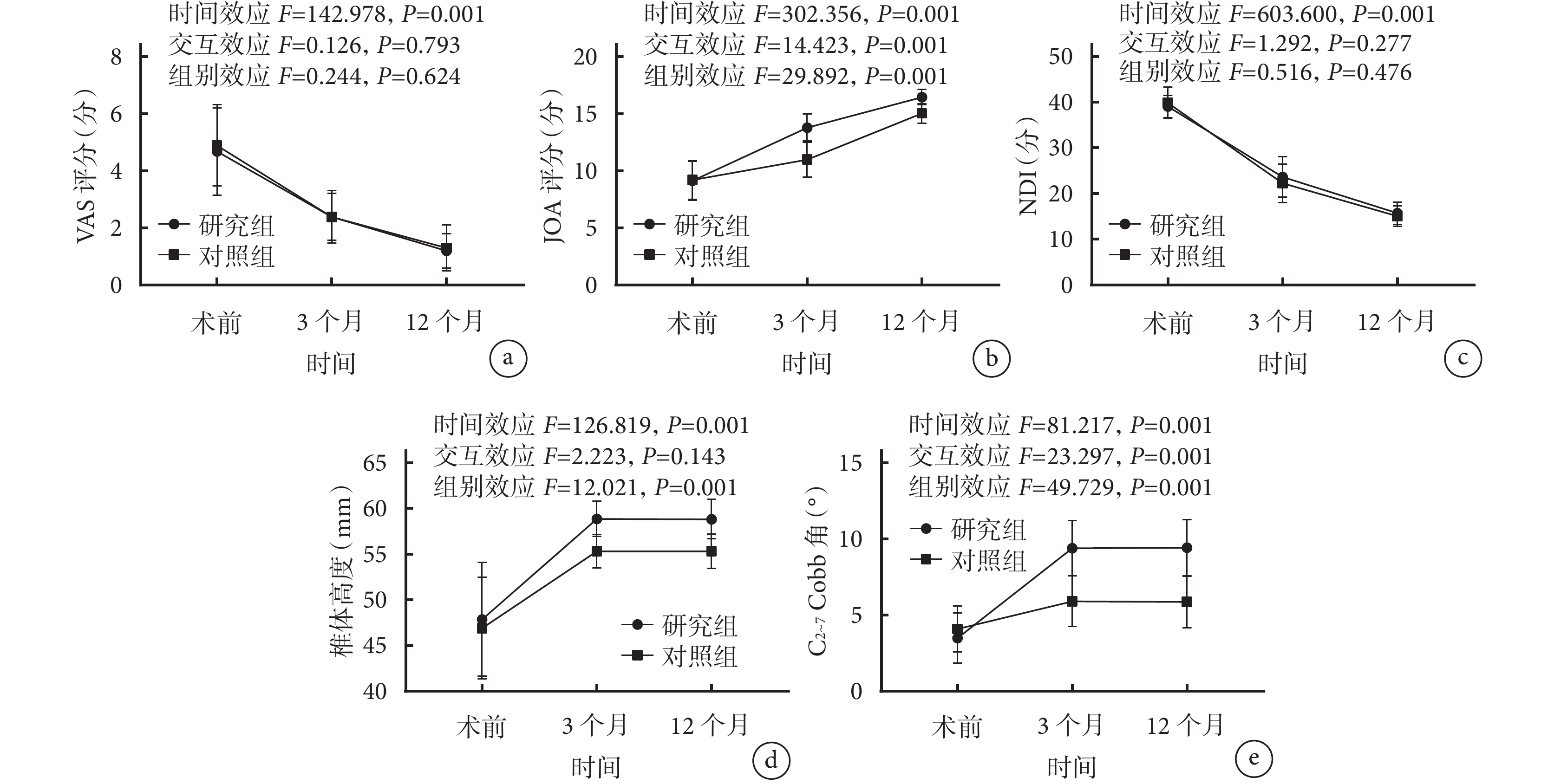

患者均獲隨訪,隨訪時間12~18個月;其中研究組隨訪時間為(14.28±4.34)個月,對照組為(15.23±3.54)個月,差異無統計學意義(t=0.809,P=0.423)。兩組均未出現脊髓或神經損傷、鋼板或螺釘斷裂等并發癥。末次隨訪時,患者肢體麻木、束胸感及疼痛等臨床癥狀以及肌力、四肢靈活性與協調能力、上肢精細動作均不同程度緩解。兩組術后JOA評分均較術前提高,術后12個月較3個月提高,差異均有統計學意義(P<0.05);術后各時間點研究組JOA評分均高于對照組(P<0.05),術后12個月改善率亦高于對照組(85.03%±10.68% vs 74.56%±10.25%;t=3.352,P=0.002)。兩組術后VAS評分和NDI均較術前降低,術后12個月均較3個月降低,差異均有統計學意義(P<0.05);術后3、12個月組間VAS評分和NDI差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖1a~c。

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

a. VAS評分;b. JOA評分;c. NDI;d. 椎體高度;e. C2~7 Cobb角

Figure1. Change trends of clinical and imaging evaluation indicators in both groupsa. VAS score; b. JOA score; c. NDI; d. Vertebral height; e. C2-7 Cobb angle

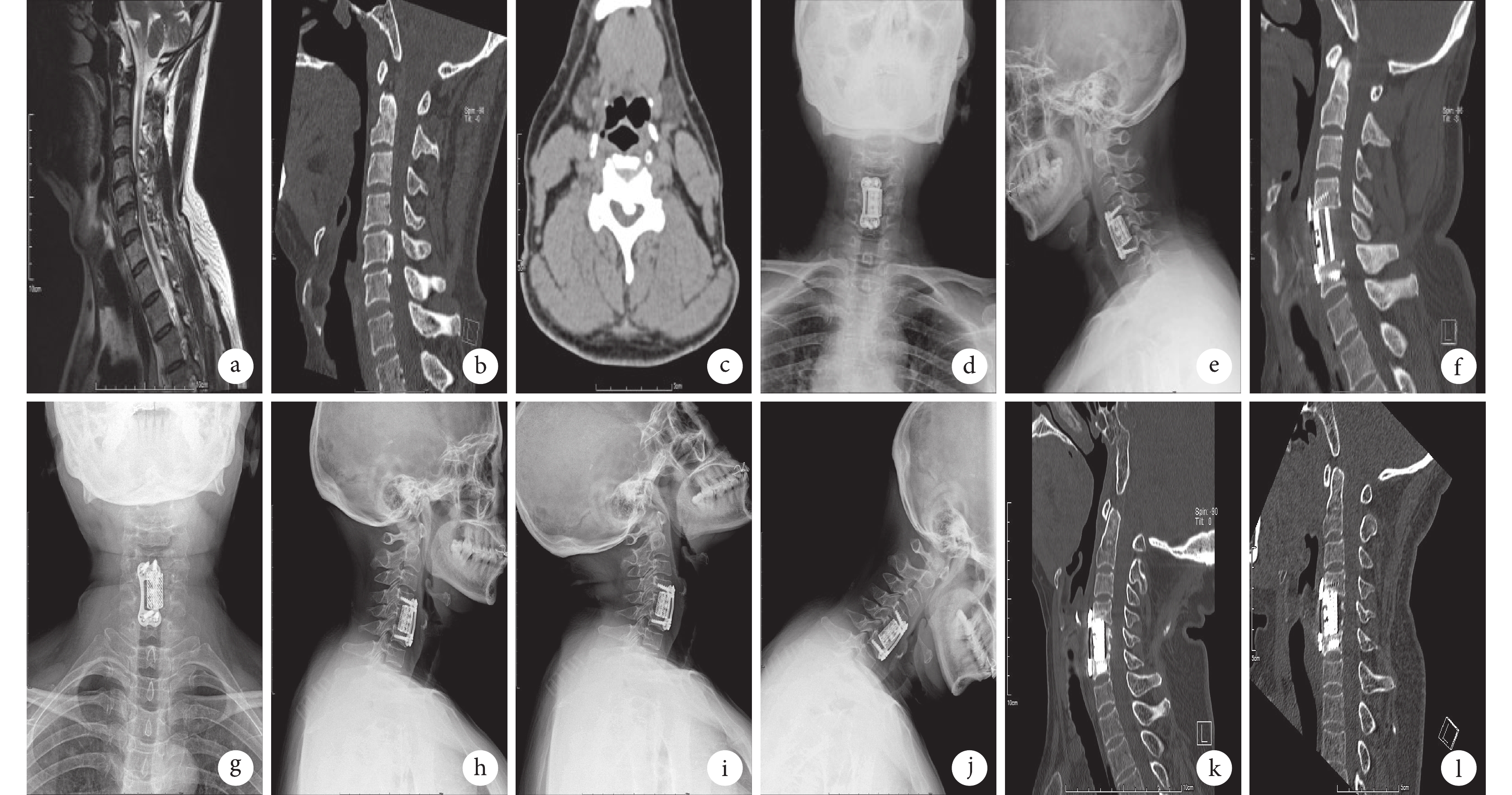

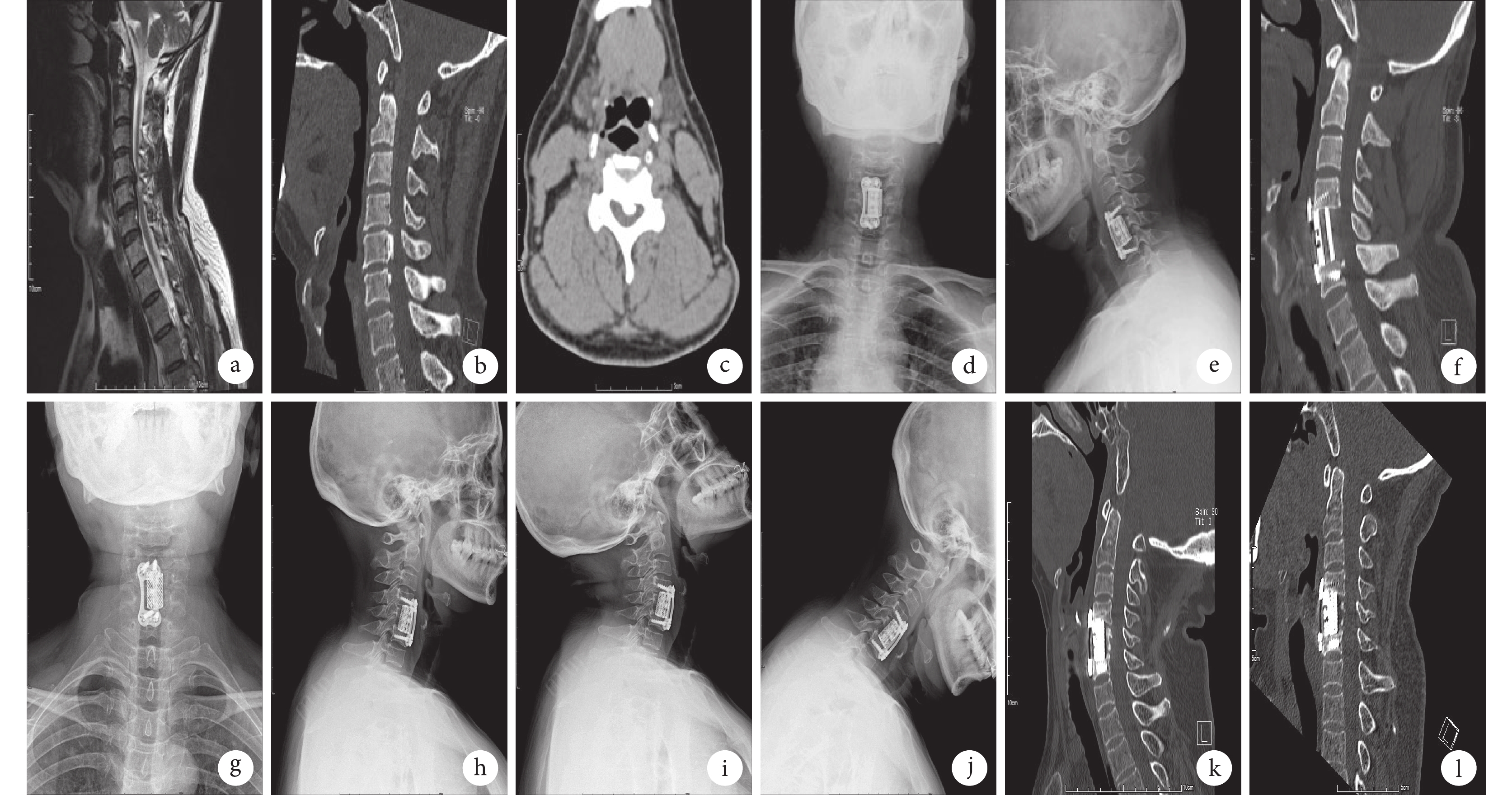

圖2

對照組患者,女,56歲,C6 OPLL

圖2

對照組患者,女,56歲,C6 OPLL

a~c. 術前CT及MRI; d~f. 術后3個月正側位X線片及CT;g~l. 術后 12個月正側位、過伸位、過屈位X線片及過伸位、過屈位CT

Figure2. A 56-year-old female patient with OPLL at C6 in the control groupa-c. Preoperative CT and MRI; d-f. Anteroposterior and lateral X-ray films and CT at 3 months after operation; g-l. Anteroposterior, lateral, hyperextension, and hyperflexion X-ray films, and hyperextension and hyperflexion CT at 12 months after operation

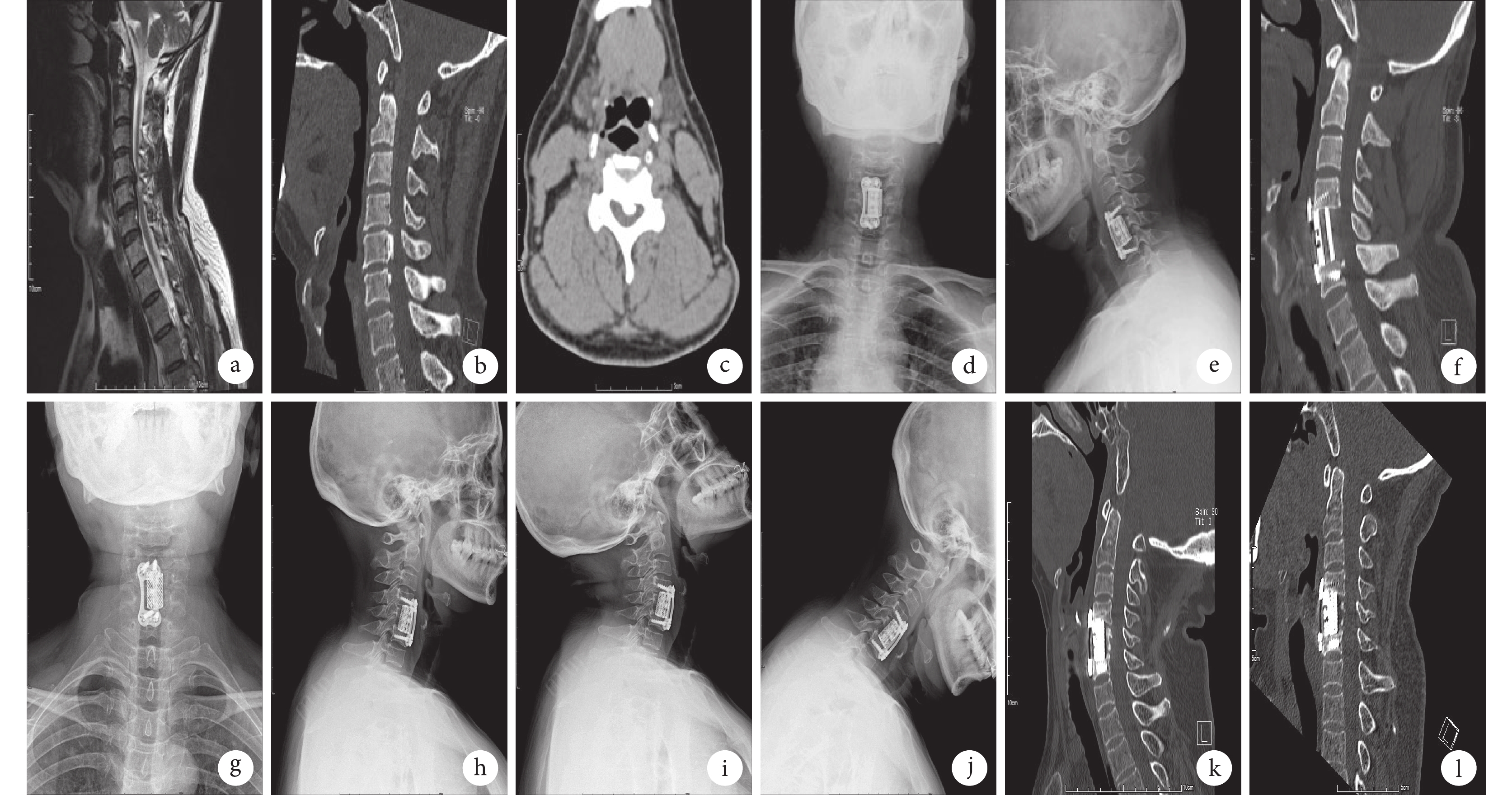

圖3

研究組患者,女,59歲,C5 OPLL

圖3

研究組患者,女,59歲,C5 OPLL

a~c. 術前CT及MRI; d~f. 術后3個月正側位X線片及CT;g~l. 術后 12個月正側位、過伸位、過屈位X線片及過伸位、過屈位CT

Figure3. A 59-year-old female patient with OPLL at C5 in the study groupa-c. Preoperative CT and MRI; d-f. Anteroposterior and lateral X-ray films and CT at 3 months after operation; g-l. Anteroposterior, lateral, hyperextension, and hyperflexion X-ray films, and hyperextension and hyperflexion CT at 12 months after operation

影像學復查示,兩組術后3、12個月椎體高度、C2~7 Cobb角均較術前增加(P<0.05),術后3、12個月間差異無統計學意義(P>0.05)。研究組術后各時間點椎體高度、C2~7 Cobb角大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);植入物下沉較對照組減少,差異有統計學意義(P>0.05)。術后12個月,兩組椎間融合情況差異無統計學意義(P>0.05)。見圖1~3、表2。

3 討論

3D打印能夠實時高效地滿足患者個性化、精準化、微創化醫療需求,3D打印鈦合金骨小梁人工椎體可以通過個體化匹配及設計使其與上、下終板充分接觸,并增加穩定性[11-12]。術中減壓后在撐開器輕度撐開狀態下直接植入人工椎體,通過鋼板加壓固定,就可以即刻維持椎體穩定,克服了鈦籠需在術中修剪的缺點,節約手術時間,減少術中失血和術后并發癥的發生。研究表明脊柱手術后脊柱矢狀位失衡可能是導致患者術后疼痛和功能障礙的重要原因,傳統鈦金屬內植物可能會導致椎間高度和頸椎曲度丟失,這是因為此類材料彈性模量與骨表面不匹配,從而產生應力遮擋效應[13-14],而3D打印鈦合金骨小梁人工椎體接觸面與正常椎體解剖學結構相似,可實現骨材料-骨界面緊密閉合,降低了假體和終板之間壓力[15]。吳敏飛等[16]發現在頸椎前路椎間盤切除減壓椎間融合術中使用3D打印椎間融合器,可以有效減壓脊髓神經,恢復融合節段高度和頸椎生理曲度。本研究結果顯示,研究組與對照組患者術后椎體高度和C2~7 Cobb角均較術前有所改善,術后各時間點研究組椎體高度、C2~7Cobb角均大于對照組,說明研究組在糾正椎體高度及頸椎曲度方面效果更好。研究組與對照組術后VAS評分和NDI差異均無統計學意義,表明通過術中切除骨化物,充分、精準減壓,即可有效恢復脊髓功能,緩解頸椎脊髓壓迫引起的疼痛和不適。

3D打印鈦合金骨小梁人工椎體具有良好生物相容性、機械強度、耐腐蝕性,較好地解決了椎間植入物融合不良及鈦籠沉降等問題[17-19]。基于解剖特征設計的人工椎體其曲面多孔的終板端提供了更大接觸面積,與相鄰椎體終板良好匹配;鈦合金骨小梁能誘導骨組織長入,為椎體次全切后的椎體重建提供了可靠穩定性[20-21]。本研究中研究組和對照組椎間融合率均較高,隨訪期間均未出現鋼板或螺釘松動、斷裂。對照組9例發生植入物下沉,研究組僅發生1例,發生率明顯降低,但所有出現植入物下沉患者均無明顯臨床癥狀,未行翻修手術。說明在重建頸椎方面,研究組能夠克服鈦籠植入內固定術缺點,具有更好的穩定性。

綜上述,3D打印鈦合金骨小梁人工椎體與鈦籠治療頸椎OPLL均可獲得較好臨床療效,但前者手術時間更短、術后并發癥更少,植入物下沉發生率更低,在頸椎高度與曲度維持方面也更具有優勢。但本研究例數較少,隨訪時間有限,還需多中心、大樣本研究并進一步隨訪明確遠期療效。

利益沖突 在課題研究及文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

機構倫理 研究方案經重慶大學附屬三峽醫院倫理委員會批準

作者貢獻聲明 程軍:數據收集整理、統計分析、患者隨訪與文章撰寫;程軍、謝鯉鐘:手術實施,數據收集整理;占方彪、周繼斌:數據收集整理、統計分析、病例隨訪;陳建、馮世龍:研究設計并對文章內容作批評性審閱

頸椎后縱韌帶骨化癥(ossification of posterior longitudinal ligament,OPLL)是一種慢性頸椎退變性疾病,因骨化后縱韌帶壓迫椎管內脊髓和神經,進而出現相應脊髓壓迫癥狀;主要臨床表現為頸肩部僵硬疼痛,伴有四肢疼痛、麻木無力、行走不穩等癥狀,嚴重者可能出現肢體癱瘓和大、小便功能障礙,嚴重影響患者生活質量[1-2]。

手術是解除頸椎OPLL患者脊髓壓迫最有效治療方式,目前臨床常用術式包括前路、后路以及前后路聯合手術[3],各有優缺點。其中,前路手術可以直接減壓,而且在重建頸椎生理曲度方面優于后路手術,具有一定優勢。前路手術中椎間融合材料的選擇決定了椎體重建和融合效果,是手術成敗關鍵。既往椎間融合材料多選擇自體髂骨塊或者鈦籠,不但增加了手術時間,而且存在較多并發癥,與鈦籠相關并發癥包括植入物下沉、移位和不融合等[4];據統計鈦籠植骨融合早期塌陷率高達50%~79.7%[5-6]。

近年來,3D打印技術越來越多地應用于骨科手術中,采用該技術制備的新型植入物在臨床應用中也取得了較滿意療效。3D打印鈦合金骨小梁人工椎體是一種以計算機輔助設計生成的數字圖像為基礎,使用鈦合金材料3D打印制造的人工椎體,使手術治療更個性化和精準化[7-8]。本研究回顧分析了2019年9月—2021年8月重慶大學附屬三峽醫院采用3D打印鈦合金骨小梁人工椎體治療的頸椎OPLL患者臨床資料,并與采用傳統鈦籠治療患者進行比較,評估其安全性和有效性,以期為臨床選擇恰當植入物提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 年齡18~75歲;② 確診為癥狀性頸椎OPLL[9];③ 明確臨床癥狀由頸椎 OPLL骨化物壓迫脊髓引起,且經正規保守治療無效;④ 接受頸前路椎體次全切除減壓、椎間植骨融合、鈦板內固定術;⑤ 隨訪時間達1年以上。

排除標準:① 合并頸椎腫瘤、感染性疾病、血液性疾病、脊柱發育畸形、重度骨質疏松癥;② 骨化物寬度超過鉤椎關節;③ 連續型OPLL骨化物壓迫脊髓節段>3個;④ 合并嚴重基礎疾病。

2019年9月—2021年8月,共45例患者符合選擇標準納入研究。其中,采用3D打印鈦合金骨小梁人工椎體21例(研究組)、鈦籠24例(對照組)。 兩組性別、年齡、病程、病變節段以及術前疼痛視覺模擬評分(VAS)、日本骨科協會(JOA)評分、頸椎功能障礙指數(NDI)、椎體高度、C2~7 Cobb角等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一醫療組醫師完成,采用氣管插管全身麻醉于顯微鏡輔助下手術。首先,于病變節段水平作右側橫切口,逐層切開,暴露病變椎體及上、下各1個椎體。在病變椎體上、下方置入撐開釘,安裝Caspar撐開器,切除病變椎體上、下椎間盤,適度撐開椎間隙,用磨鉆或者超聲骨刀從兩側切除病變椎體大部分,從正常后縱韌帶間隙進入,充分暴露骨化韌帶,分離骨化灶,將其完整切除。如遇骨化病灶和硬脊膜粘連緊密或者硬脊膜骨化時,可先切除能分離的骨化灶;對無法切除的骨化灶采用“漂浮法”,使其完全漂浮和可移動,從而達到脊髓減壓目的。

完成減壓后,研究組取3D打印鈦合金骨小梁人工椎體(北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司),假體為圓柱形,上下接觸面兩端弧形設計,中空部可植骨,高度為病變椎體與鄰近椎間盤高度之和。在人工椎體中空部填入碎骨粒,適度撐開狀態下放置于椎體間,松開Caspar撐開器,使人工椎體與終板緊密貼合。最后放置合適的前路鎖定鈦板(山東威高集團有限公司),適當加壓固定,C臂X線機透視確保內固定物位置滿意。對照組測量椎體次全切除后椎體之間高度,將鈦籠準確切割后填入碎骨粒,放置于上、下椎體間,然后選擇合適前路鎖定鈦板加壓固定。兩組完成固定后關閉切口,常規放置1根引流管。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后24 h拔除引流管,第2天患者開始下床活動,佩戴頸托外固定1~2個月。記錄兩組手術時間、術中失血量以及并發癥發生情況。術前及術后3、12個月采用JOA評分、VAS評分、NDI評價患者功能及癥狀緩解情況,按照以下公式計算JOA改善率:改善率=(隨訪時評分?術前評分)/(17?術前評分)×100%。

術前及術后3、12個月行X線片或CT檢查,測量椎體高度、C2~7 Cobb角。術后12個月融合節段椎體高度與術后即刻比較,椎體高度下降≥3 mm判斷發生植入物下沉。術后12個月根據Kandziora等[10]標準評估椎間融合情況,判定標準:① 頸椎過伸和過屈位X線片示融合節段椎間隙角度變化<5°;② 融合器位置無偏移,四周無明顯透光帶形成;③ 鈦板及螺釘系統未見松動,周圍骨質透亮區不超過其周圍表面50%。滿足上述標準判定為椎間融合,記錄椎間未融合患者例數。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗法行正態性檢驗,均符合正態分布,數據以均數±標準差表示;組間比較采用獨立樣本t檢驗;兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點間比較采用Bonferroni 法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表或列聯表卡方檢驗(包括連續性校正法和Fisher確切概率法)。檢驗水準取雙側α=0.05。

2 結果

兩組患者均順利完成手術。研究組手術時間較對照組縮短,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術中失血量差異無統計學意義(P>0.05)。術后研究組發生頸部吞咽不適2例,對照組發生切口感染1例、頸部吞咽不適8例。兩組并發癥發生率差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。切口感染經清創換藥、抗感染治療后愈合;頸部吞咽不適癥狀通過調整飲食、藥物治療等,于1~2周后消失。

患者均獲隨訪,隨訪時間12~18個月;其中研究組隨訪時間為(14.28±4.34)個月,對照組為(15.23±3.54)個月,差異無統計學意義(t=0.809,P=0.423)。兩組均未出現脊髓或神經損傷、鋼板或螺釘斷裂等并發癥。末次隨訪時,患者肢體麻木、束胸感及疼痛等臨床癥狀以及肌力、四肢靈活性與協調能力、上肢精細動作均不同程度緩解。兩組術后JOA評分均較術前提高,術后12個月較3個月提高,差異均有統計學意義(P<0.05);術后各時間點研究組JOA評分均高于對照組(P<0.05),術后12個月改善率亦高于對照組(85.03%±10.68% vs 74.56%±10.25%;t=3.352,P=0.002)。兩組術后VAS評分和NDI均較術前降低,術后12個月均較3個月降低,差異均有統計學意義(P<0.05);術后3、12個月組間VAS評分和NDI差異均無統計學意義(P>0.05)。見圖1a~c。

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

圖1

兩組臨床及影像學評價指標變化趨勢

a. VAS評分;b. JOA評分;c. NDI;d. 椎體高度;e. C2~7 Cobb角

Figure1. Change trends of clinical and imaging evaluation indicators in both groupsa. VAS score; b. JOA score; c. NDI; d. Vertebral height; e. C2-7 Cobb angle

圖2

對照組患者,女,56歲,C6 OPLL

圖2

對照組患者,女,56歲,C6 OPLL

a~c. 術前CT及MRI; d~f. 術后3個月正側位X線片及CT;g~l. 術后 12個月正側位、過伸位、過屈位X線片及過伸位、過屈位CT

Figure2. A 56-year-old female patient with OPLL at C6 in the control groupa-c. Preoperative CT and MRI; d-f. Anteroposterior and lateral X-ray films and CT at 3 months after operation; g-l. Anteroposterior, lateral, hyperextension, and hyperflexion X-ray films, and hyperextension and hyperflexion CT at 12 months after operation

圖3

研究組患者,女,59歲,C5 OPLL

圖3

研究組患者,女,59歲,C5 OPLL

a~c. 術前CT及MRI; d~f. 術后3個月正側位X線片及CT;g~l. 術后 12個月正側位、過伸位、過屈位X線片及過伸位、過屈位CT

Figure3. A 59-year-old female patient with OPLL at C5 in the study groupa-c. Preoperative CT and MRI; d-f. Anteroposterior and lateral X-ray films and CT at 3 months after operation; g-l. Anteroposterior, lateral, hyperextension, and hyperflexion X-ray films, and hyperextension and hyperflexion CT at 12 months after operation

影像學復查示,兩組術后3、12個月椎體高度、C2~7 Cobb角均較術前增加(P<0.05),術后3、12個月間差異無統計學意義(P>0.05)。研究組術后各時間點椎體高度、C2~7 Cobb角大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);植入物下沉較對照組減少,差異有統計學意義(P>0.05)。術后12個月,兩組椎間融合情況差異無統計學意義(P>0.05)。見圖1~3、表2。

3 討論

3D打印能夠實時高效地滿足患者個性化、精準化、微創化醫療需求,3D打印鈦合金骨小梁人工椎體可以通過個體化匹配及設計使其與上、下終板充分接觸,并增加穩定性[11-12]。術中減壓后在撐開器輕度撐開狀態下直接植入人工椎體,通過鋼板加壓固定,就可以即刻維持椎體穩定,克服了鈦籠需在術中修剪的缺點,節約手術時間,減少術中失血和術后并發癥的發生。研究表明脊柱手術后脊柱矢狀位失衡可能是導致患者術后疼痛和功能障礙的重要原因,傳統鈦金屬內植物可能會導致椎間高度和頸椎曲度丟失,這是因為此類材料彈性模量與骨表面不匹配,從而產生應力遮擋效應[13-14],而3D打印鈦合金骨小梁人工椎體接觸面與正常椎體解剖學結構相似,可實現骨材料-骨界面緊密閉合,降低了假體和終板之間壓力[15]。吳敏飛等[16]發現在頸椎前路椎間盤切除減壓椎間融合術中使用3D打印椎間融合器,可以有效減壓脊髓神經,恢復融合節段高度和頸椎生理曲度。本研究結果顯示,研究組與對照組患者術后椎體高度和C2~7 Cobb角均較術前有所改善,術后各時間點研究組椎體高度、C2~7Cobb角均大于對照組,說明研究組在糾正椎體高度及頸椎曲度方面效果更好。研究組與對照組術后VAS評分和NDI差異均無統計學意義,表明通過術中切除骨化物,充分、精準減壓,即可有效恢復脊髓功能,緩解頸椎脊髓壓迫引起的疼痛和不適。

3D打印鈦合金骨小梁人工椎體具有良好生物相容性、機械強度、耐腐蝕性,較好地解決了椎間植入物融合不良及鈦籠沉降等問題[17-19]。基于解剖特征設計的人工椎體其曲面多孔的終板端提供了更大接觸面積,與相鄰椎體終板良好匹配;鈦合金骨小梁能誘導骨組織長入,為椎體次全切后的椎體重建提供了可靠穩定性[20-21]。本研究中研究組和對照組椎間融合率均較高,隨訪期間均未出現鋼板或螺釘松動、斷裂。對照組9例發生植入物下沉,研究組僅發生1例,發生率明顯降低,但所有出現植入物下沉患者均無明顯臨床癥狀,未行翻修手術。說明在重建頸椎方面,研究組能夠克服鈦籠植入內固定術缺點,具有更好的穩定性。

綜上述,3D打印鈦合金骨小梁人工椎體與鈦籠治療頸椎OPLL均可獲得較好臨床療效,但前者手術時間更短、術后并發癥更少,植入物下沉發生率更低,在頸椎高度與曲度維持方面也更具有優勢。但本研究例數較少,隨訪時間有限,還需多中心、大樣本研究并進一步隨訪明確遠期療效。

利益沖突 在課題研究及文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

機構倫理 研究方案經重慶大學附屬三峽醫院倫理委員會批準

作者貢獻聲明 程軍:數據收集整理、統計分析、患者隨訪與文章撰寫;程軍、謝鯉鐘:手術實施,數據收集整理;占方彪、周繼斌:數據收集整理、統計分析、病例隨訪;陳建、馮世龍:研究設計并對文章內容作批評性審閱