引用本文: 李玉偉, 李修智, 嚴曉云, 王海蛟. 自穩定零切跡3D打印人工椎體治療脊髓型頸椎病. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(5): 529-534. doi: 10.7507/1002-1892.202402066 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

脊髓型頸椎病是頸椎病的一種重要類型,存在四肢麻木無力等癥狀,嚴重影響患者生活質量[1]。頸前路椎體次全切減壓融合術(anterior cervical corpectomy and fusion,ACCF)已廣泛用于治療脊髓型頸椎病,臨床療效肯定,但是存在內植物沉降、移位等并發癥[2-3]。近年來,3D打印人工椎體的應用降低了假體沉降率[1,4],但仍需頸前路鈦板固定,增加了手術步驟,延長了手術時間。自穩定零切跡3D打印人工椎體是在3D打印人工椎體基礎上進行改良,無需頸前路鈦板固定,前期本課題組將其用于頸椎后縱韌帶骨化癥的治療,獲得良好臨床療效[5]。基于此,2022年1月開始我們將其用于治療脊髓型頸椎病患者。現回顧分析采用自穩定零切跡3D打印人工椎體或3D打印人工椎體聯合頸前路鈦板行ACCF治療的脊髓型頸椎病患者臨床資料,比較療效差異,進一步明確自穩定零切跡3D打印人工椎體在脊髓型頸椎病治療中的應用前景。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 臨床癥狀、體征符合國際脊髓型頸椎病診斷標準[6],存在漸進性四肢感覺、運動或括約肌功能障礙等典型脊髓受壓癥狀,CT及MRI檢查示頸椎退變、脊髓受壓;② 年齡18~70歲;③ 接受ACCF且為單個椎體次全切。

排除標準:① 診斷為骨質疏松癥(骨密度T值≤?2.5)且未經系統治療;② 存在全身或局部感染;③ 既往有頸椎手術史;④ 術后失訪。

2022年1月—2023年2月共37例患者符合選擇標準納入研究,其中15例采用自穩定零切跡3D打印人工椎體(治療組),22例采用3D打印人工椎體和頸前路鈦板(對照組)。兩組患者年齡、性別、病變節段、病程以及術前日本骨科協會(JOA)評分等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成,術中使用的兩種人工椎體及頸前路鈦板由北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司提供。治療組自穩定零切跡3D打印人工椎體通用型號規格為10 mm×12 mm、12 mm×14 mm、14 mm×16 mm;對照組3D打印人工椎體直徑規格為10 mm×12 mm、12 mm×14 mm、14 mm×16 mm,頸前路鈦板厚度2.0 mm、長度30~42 mm,螺釘直徑4.0~4.5 mm、長度10~18 mm。

全身麻醉下,患者取仰臥位,肩部墊高使頸部后仰,作右側頸部橫切口。切開頸闊肌、頸深筋膜,分離頸動脈鞘和內臟鞘間隙進入病變椎體,插入定位針;C臂X線機透視確認病變椎體位置后,在病變椎體上、下椎體中部置入撐開釘,安裝Caspar撐開器。切除病變椎體上、下椎間盤,沿頸長肌內緣應用超聲骨刀切除病變椎體,切除后縱韌帶顯露硬脊膜,充分減壓后仔細止血。治療組:咬除椎體前緣骨贅,植入自穩定零切跡3D打印人工椎體,擰入鎖定螺釘固定。對照組:植入3D打印人工椎體,安裝頸前路鈦板臨時固定,透視檢查人工椎體及鈦板位置良好后,擰入鈦板螺釘固定。最后,兩組均放置負壓引流管,逐層關閉切口。

1.3 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方法一致,術后48~72 h或引流量<20 mL后拔除引流管,頸托制動1個月。術后第2天患者開始下床活動,行四肢康復功能鍛煉。

記錄兩組手術時間、術中出血量及住院費用。手術前后采用JOA 17分法[7]評價神經功能,按照以下公式計算JOA評分改善率:(術后評分?術前評分)/(17?術前評分)×100%。記錄患者術后吞咽困難發生情況,診斷標準[8]:頸椎術后進食時出現吞咽功能障礙(如咽下干性、液體或大塊食物障礙、無力、嗆咳等)以及吞咽時不適感(如哽咽、異物感、燒灼感等)且至少持續3周以上。

隨訪期間行頸椎X線片、CT及MRI檢查。基于頸椎正側位及過伸、過屈位X線片判斷椎間融合情況并記錄融合時間,椎間融合標準[9]:① 內植物兩端與椎體上、下接觸面之間結合緊密無明顯透亮帶;② 內植物與椎體接觸面間可見骨小梁形成;③ 頸椎過屈或過伸位X線片觀察融合節段棘突間無異常活動。符合以上其中2條標準即為椎體融合。于頸椎正中矢狀位CT測量手術節段椎間前、后高度,隨訪期間上述椎間高度與術后即刻相比下降≥3 mm判定為發生假體下沉[10]。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗法進行正態性檢驗,均符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗、列聯表卡方檢驗或Fisher確切概率法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

與對照組相比,治療組手術時間縮短、住院費用降低,差異有統計學意義(P<0.05);術中出血量組間差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者均獲隨訪,治療組隨訪時間6~21個月,平均13.7個月;對照組6~19個月,平均12.7個月。兩組均無切口內血腫、脊髓神經再壓迫、氣道危象或切口感染等并發癥發生。治療組術后無患者發生吞咽困難;對照組5例發生吞咽困難,持續時間3~9周,平均5.6周后消失;兩組吞咽困難發生率差異有統計學意義(P<0.05)。術后12個月,兩組JOA評分均較術前改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間JOA評分及改善率差異均無統計學意義(P>0.05)。影像學復查示,兩組均達椎間融合,椎間融合時間差異無統計學意義(P>0.05);末次隨訪時,治療組2例、對照組3例發生假體下沉,發生率差異無統計學意義(P>0.05)。隨訪期間均未發生內植物移位或鈦板螺釘斷裂。見表2及圖1、2。

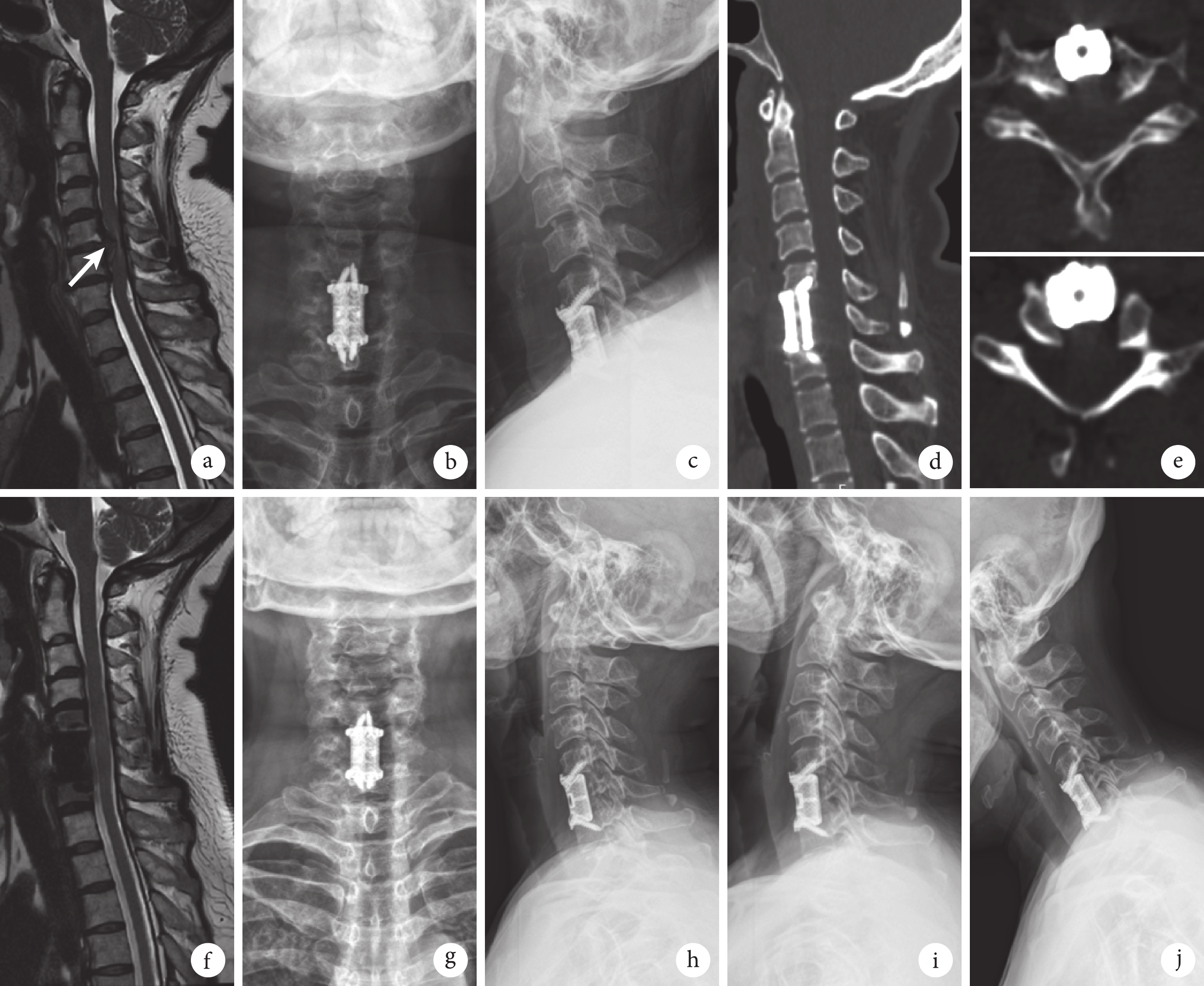

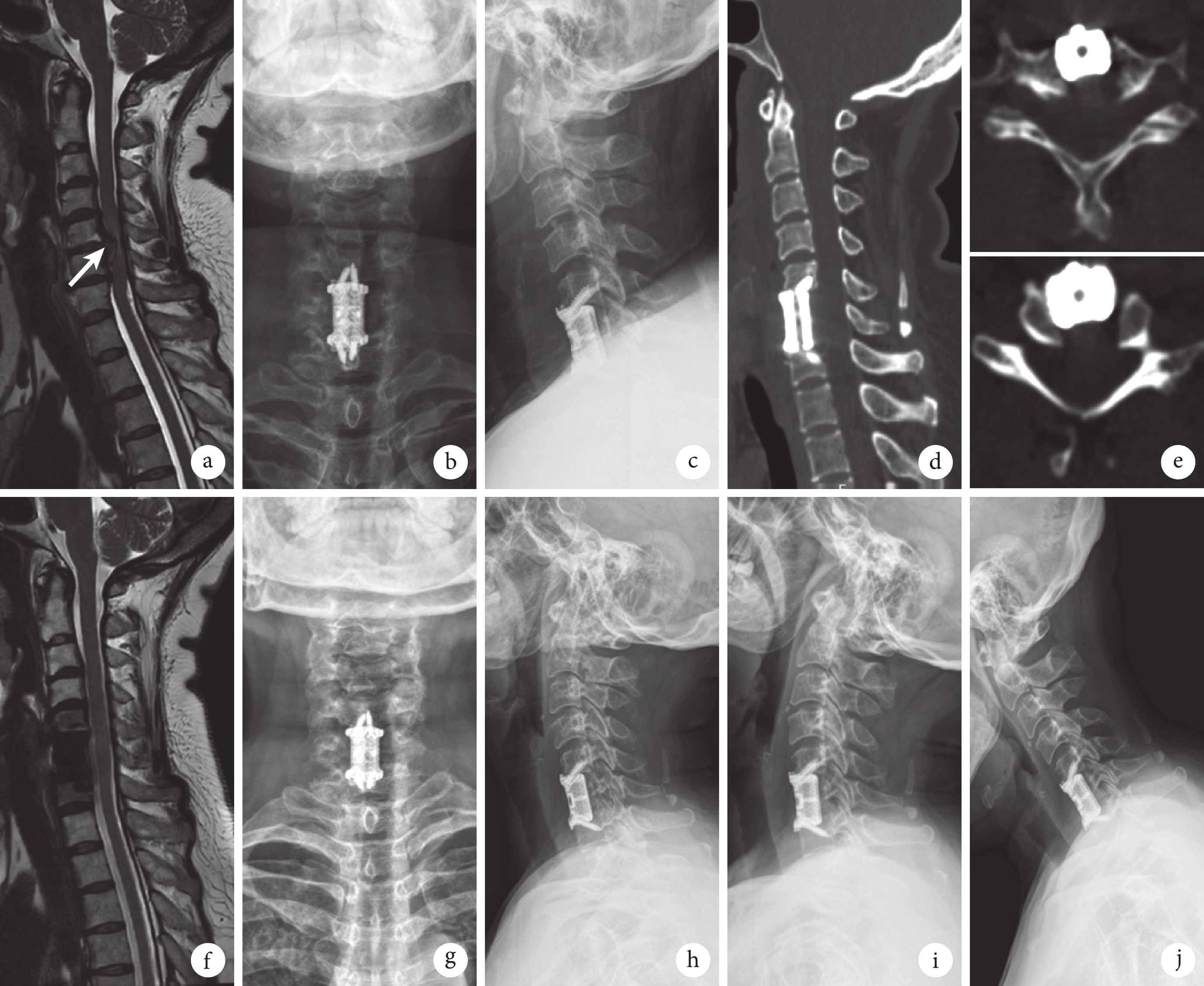

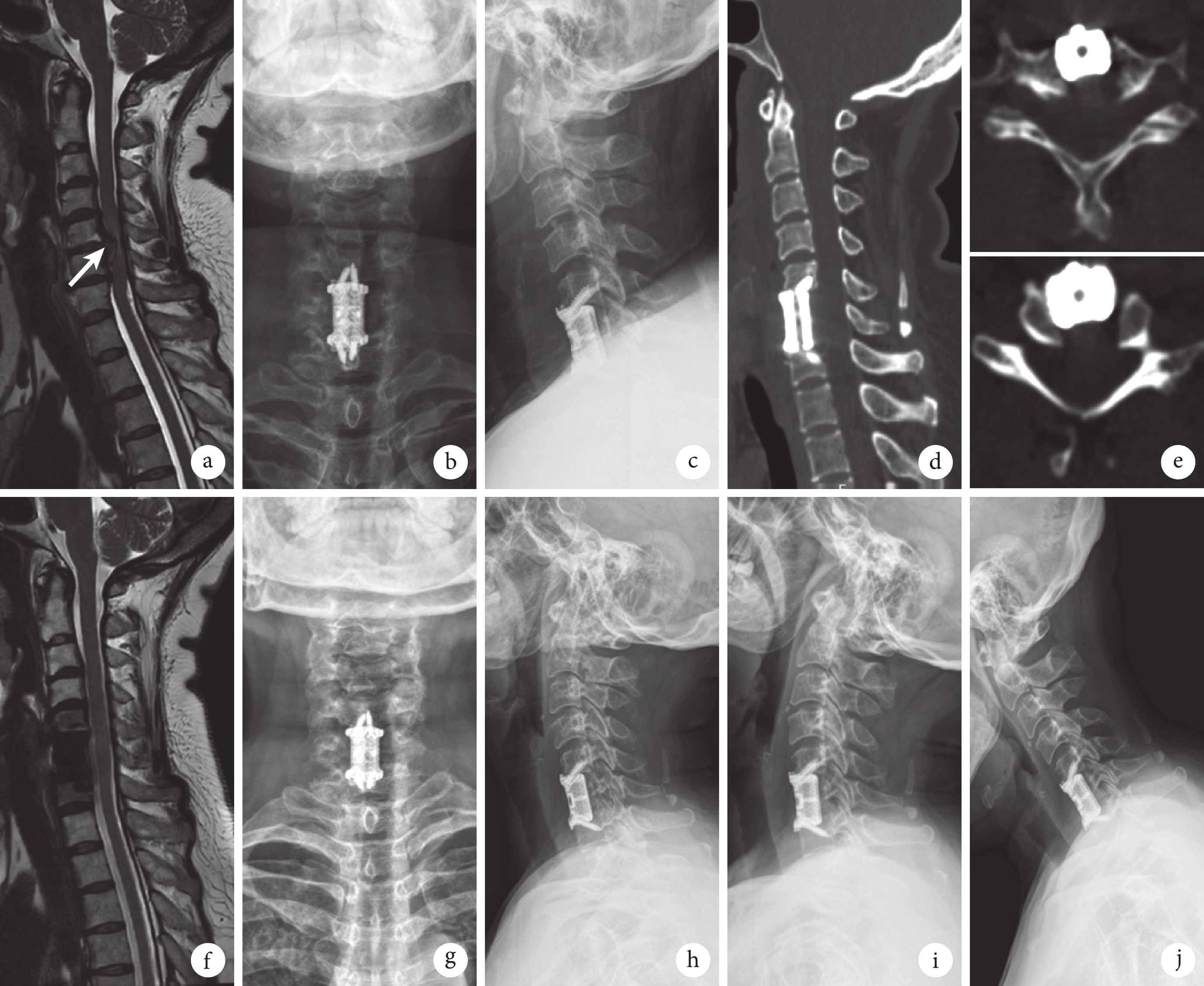

圖1

治療組患者,女,61歲,C5、 6脊髓型頸椎病

圖1

治療組患者,女,61歲,C5、 6脊髓型頸椎病

a. 術前MRI 箭頭示病變部位;b、c. 術后1周正側位X線片;d、e. 術后1周三維重建CT;f. 術后12個月MRI;g~j. 術后12個月正側位及過伸位、過屈位X線片

Figure1. A 61-year-old female patient with cervical spondylotic myelopathy (C5, 6) in the treatment groupa. Preoperative MRI Arrow indicated the lesion; b, c. Anteroposterior and lateral X-ray films at 1 week after operation; d, e. 3D renconstruction of CT at 1 week after operation; f. MRI at 12 months after operation; g-j. Anteroposterior, lateral, hyperflexion, and hyperextension X-ray films

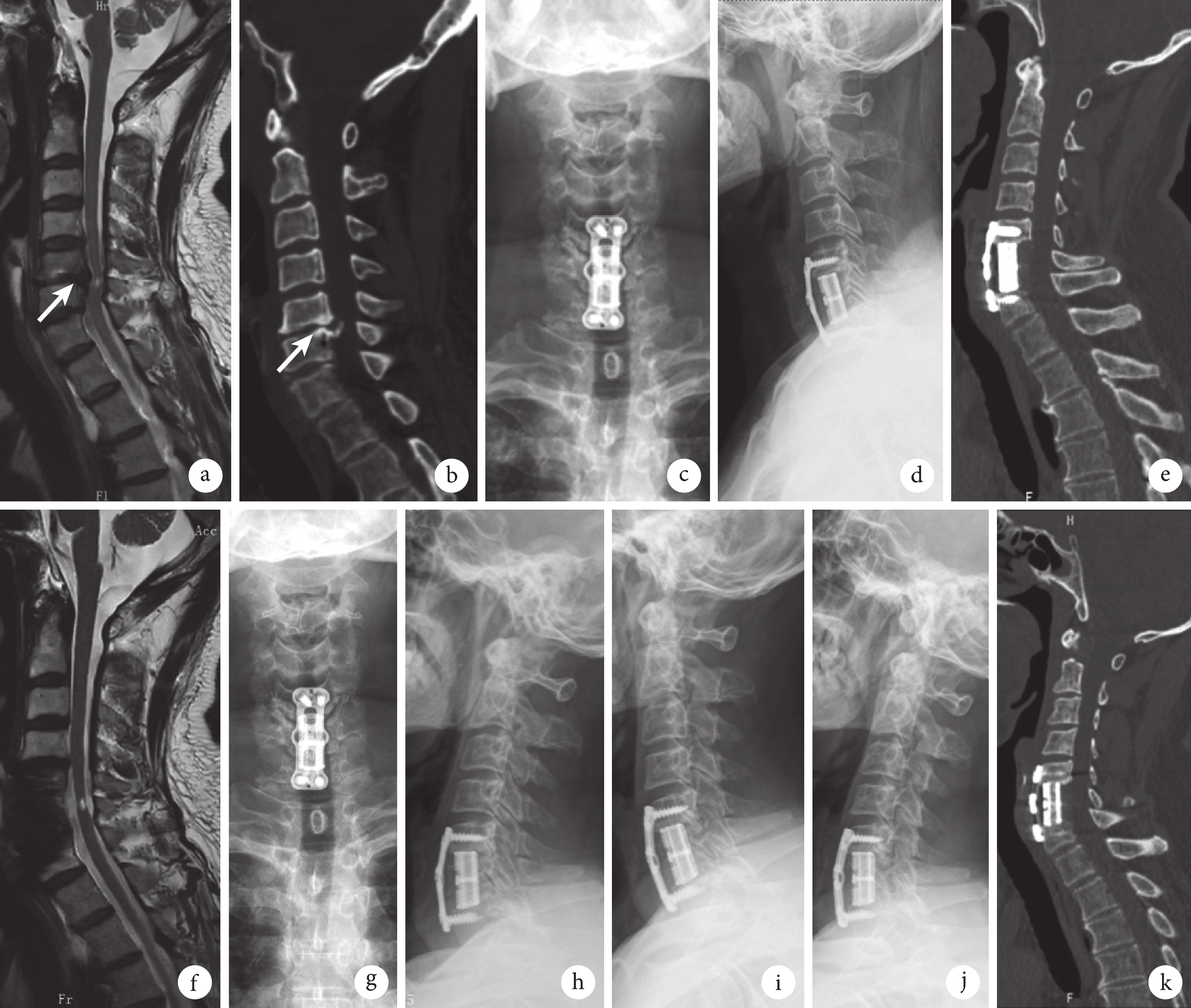

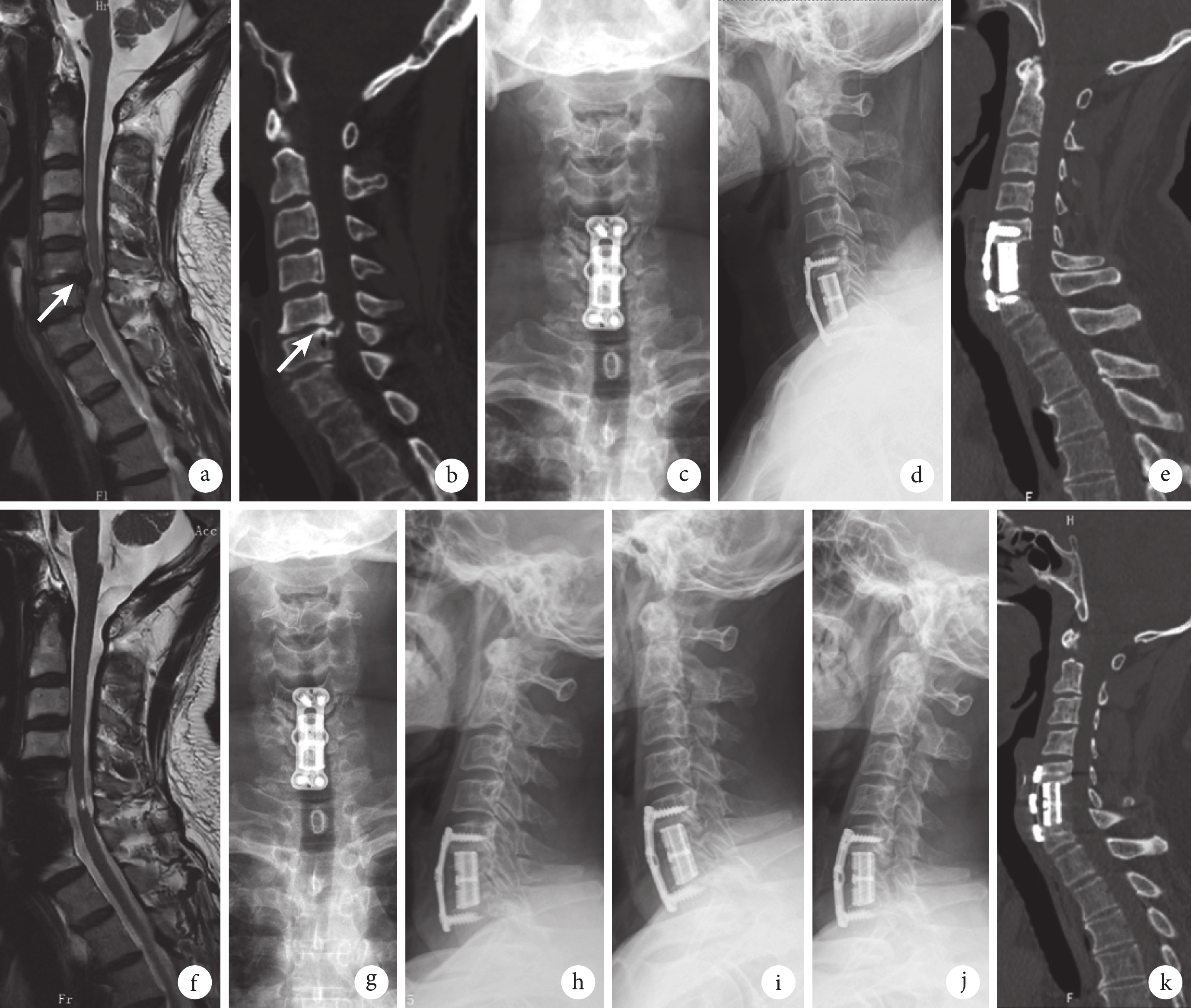

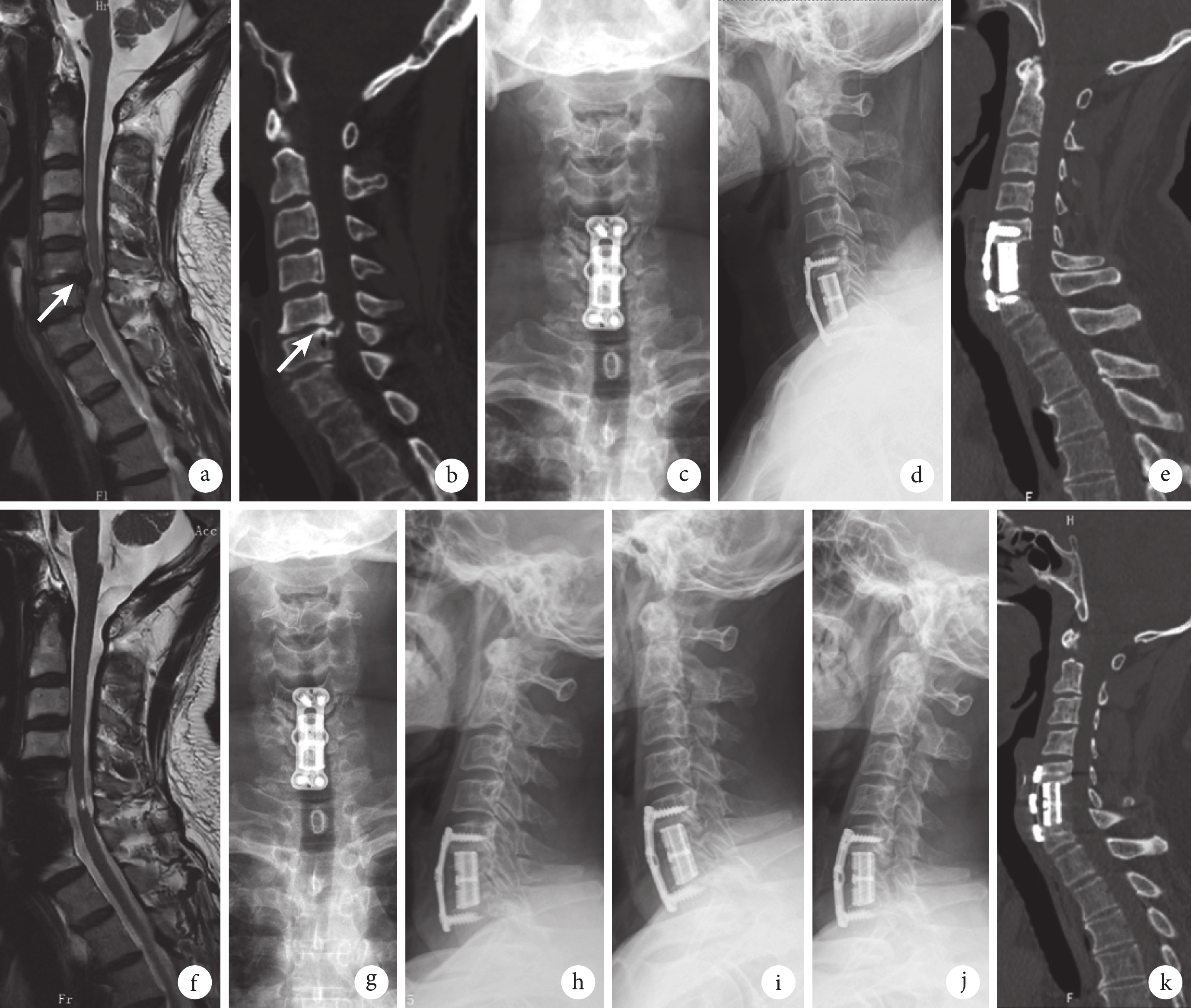

圖2

對照組患者,男,57歲,C5、 6脊髓型頸椎病

圖2

對照組患者,男,57歲,C5、 6脊髓型頸椎病

a. 術前MRI 箭頭示病變部位;b. 術前CT 箭頭示C6椎體后緣骨贅;c、d. 術后1周正側位X線片;e. 術后1周CT;f. 術后12個月MRI示脊髓減壓徹底;g~j. 術后12個月正側位及過屈位、過伸位X線片;k. 術后12個月CT

Figure2. A 57-year-old male patient with cervical spondylotic myelopathy (C5, 6) in the control groupa. Preoperative MRI Arrow indicated the lesion; b. Preoperative CT Arrow indicated the osteophytes at the posterior edge of the C6 vertebral body; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at 1 week after operation; e. CT at 1 week after operation; f. MRI at 12 months after operation showed the complete decompression of the spinal cord; g-j. Anteroposterior, lateral, hyperflexion, and hyperextension X-ray films; k. CT at 12 months after operation

3 討論

頸椎前路椎體次全切后使用的支撐物經歷了自體髂骨、同種異體骨、人造骨、鈦網等[11-14],目前使用較多的是3D打印人工椎體,其特點是采用逐層堆積方式打印出鈦合金微孔結構,通過調整微孔大小,使人工椎體具有與椎體皮質骨和松質骨接近的彈性模量。同時,根據CT掃描數據建模,使人工椎體與真實椎體上、下終板密切對合[15]。本研究回顧性分析了37例行ACCF的脊髓型頸椎病患者臨床資料,比較應用自穩定零切跡3D打印人工椎體或3D打印人工椎體加頸椎前路鈦板的療效。結果顯示前者節省手術時間、降低吞咽困難發生率,同時固定可靠,假體下沉發生率低。治療組患者術后吞咽困難發生率低原因為未使用鋼板,假體不高于椎體前緣,減少了對食管的刺激[12,16]。

自穩定零切跡3D打印人工椎體特點和優勢:① 該人工椎體前緣有一擋片能限制假體放入過深,術中放置時卡于咬除骨贅的椎體前緣即可;② 自帶螺釘固定假體,無需額外使用頸前路鈦板,避免假體和食管接觸,減少對食管刺激;③ 人工椎體卡入椎間后即刻穩定,擰入螺釘時釘道保持在(35±5)° 范圍內,只要將其居中放置(根據頸長肌內緣確定),螺釘均會固定在椎體骨質內,在下頸椎病變、透視看不到C7椎體的頸部短胖患者中使用更方便;④ 人工椎體釘道設計35° 夾角,生物力學穩定性好,術后允許早期頸椎功能鍛煉;⑤ 人工椎體設計為4°、8° 楔形椎體,維持了頸椎前曲角度。

自穩定零切跡3D打印人工椎體缺點:① 螺釘過長可能會進入椎管損傷脊髓,注意螺釘開始無需全部擰入,待透視確認長度后再鎖緊;② 在C3、C7節段擰入螺釘時存在胸骨或下頜骨遮擋,操作有一定難度;③ 嚴重骨質疏松、椎體終板破裂時,假體存在下沉風險,為手術相對禁忌證。

綜上述,自穩定零切跡3D打印人工椎體治療脊髓型頸椎病,在取得良好手術療效的同時縮短手術時間,減少了術后吞咽困難發生率。但本研究仍存在一些局限性和不足,包括術后影像學檢查存在偽影和遮擋,無法準確判斷骨融合情況;固定螺釘遠離相鄰椎間盤終板,是否可以減少相鄰節段椎間盤退變,仍需進一步觀察;病例數較少,需要進一步多中心、大樣本研究;研究設計為回顧性,有待前瞻性設計,延長隨訪時間,驗證其遠期療效和安全性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經漯河市中心醫院倫理委員會批準(LH-KY-2023-001-016)

作者貢獻聲明 李玉偉:研究設計、實施及文章撰寫;李修智、嚴曉云:病例隨訪、數據整理和統計;李修智:文獻檢索、文章校對;王海蛟:對文章的知識性內容作批評性審閱、修改及審校

脊髓型頸椎病是頸椎病的一種重要類型,存在四肢麻木無力等癥狀,嚴重影響患者生活質量[1]。頸前路椎體次全切減壓融合術(anterior cervical corpectomy and fusion,ACCF)已廣泛用于治療脊髓型頸椎病,臨床療效肯定,但是存在內植物沉降、移位等并發癥[2-3]。近年來,3D打印人工椎體的應用降低了假體沉降率[1,4],但仍需頸前路鈦板固定,增加了手術步驟,延長了手術時間。自穩定零切跡3D打印人工椎體是在3D打印人工椎體基礎上進行改良,無需頸前路鈦板固定,前期本課題組將其用于頸椎后縱韌帶骨化癥的治療,獲得良好臨床療效[5]。基于此,2022年1月開始我們將其用于治療脊髓型頸椎病患者。現回顧分析采用自穩定零切跡3D打印人工椎體或3D打印人工椎體聯合頸前路鈦板行ACCF治療的脊髓型頸椎病患者臨床資料,比較療效差異,進一步明確自穩定零切跡3D打印人工椎體在脊髓型頸椎病治療中的應用前景。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 臨床癥狀、體征符合國際脊髓型頸椎病診斷標準[6],存在漸進性四肢感覺、運動或括約肌功能障礙等典型脊髓受壓癥狀,CT及MRI檢查示頸椎退變、脊髓受壓;② 年齡18~70歲;③ 接受ACCF且為單個椎體次全切。

排除標準:① 診斷為骨質疏松癥(骨密度T值≤?2.5)且未經系統治療;② 存在全身或局部感染;③ 既往有頸椎手術史;④ 術后失訪。

2022年1月—2023年2月共37例患者符合選擇標準納入研究,其中15例采用自穩定零切跡3D打印人工椎體(治療組),22例采用3D打印人工椎體和頸前路鈦板(對照組)。兩組患者年齡、性別、病變節段、病程以及術前日本骨科協會(JOA)評分等基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 手術方法

兩組手術均由同一組醫師完成,術中使用的兩種人工椎體及頸前路鈦板由北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司提供。治療組自穩定零切跡3D打印人工椎體通用型號規格為10 mm×12 mm、12 mm×14 mm、14 mm×16 mm;對照組3D打印人工椎體直徑規格為10 mm×12 mm、12 mm×14 mm、14 mm×16 mm,頸前路鈦板厚度2.0 mm、長度30~42 mm,螺釘直徑4.0~4.5 mm、長度10~18 mm。

全身麻醉下,患者取仰臥位,肩部墊高使頸部后仰,作右側頸部橫切口。切開頸闊肌、頸深筋膜,分離頸動脈鞘和內臟鞘間隙進入病變椎體,插入定位針;C臂X線機透視確認病變椎體位置后,在病變椎體上、下椎體中部置入撐開釘,安裝Caspar撐開器。切除病變椎體上、下椎間盤,沿頸長肌內緣應用超聲骨刀切除病變椎體,切除后縱韌帶顯露硬脊膜,充分減壓后仔細止血。治療組:咬除椎體前緣骨贅,植入自穩定零切跡3D打印人工椎體,擰入鎖定螺釘固定。對照組:植入3D打印人工椎體,安裝頸前路鈦板臨時固定,透視檢查人工椎體及鈦板位置良好后,擰入鈦板螺釘固定。最后,兩組均放置負壓引流管,逐層關閉切口。

1.3 術后處理及療效評價指標

兩組術后處理方法一致,術后48~72 h或引流量<20 mL后拔除引流管,頸托制動1個月。術后第2天患者開始下床活動,行四肢康復功能鍛煉。

記錄兩組手術時間、術中出血量及住院費用。手術前后采用JOA 17分法[7]評價神經功能,按照以下公式計算JOA評分改善率:(術后評分?術前評分)/(17?術前評分)×100%。記錄患者術后吞咽困難發生情況,診斷標準[8]:頸椎術后進食時出現吞咽功能障礙(如咽下干性、液體或大塊食物障礙、無力、嗆咳等)以及吞咽時不適感(如哽咽、異物感、燒灼感等)且至少持續3周以上。

隨訪期間行頸椎X線片、CT及MRI檢查。基于頸椎正側位及過伸、過屈位X線片判斷椎間融合情況并記錄融合時間,椎間融合標準[9]:① 內植物兩端與椎體上、下接觸面之間結合緊密無明顯透亮帶;② 內植物與椎體接觸面間可見骨小梁形成;③ 頸椎過屈或過伸位X線片觀察融合節段棘突間無異常活動。符合以上其中2條標準即為椎體融合。于頸椎正中矢狀位CT測量手術節段椎間前、后高度,隨訪期間上述椎間高度與術后即刻相比下降≥3 mm判定為發生假體下沉[10]。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料采用Shapiro-Wilk檢驗法進行正態性檢驗,均符合正態分布,以均數±標準差表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗、列聯表卡方檢驗或Fisher確切概率法。檢驗水準α=0.05。

2 結果

與對照組相比,治療組手術時間縮短、住院費用降低,差異有統計學意義(P<0.05);術中出血量組間差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者均獲隨訪,治療組隨訪時間6~21個月,平均13.7個月;對照組6~19個月,平均12.7個月。兩組均無切口內血腫、脊髓神經再壓迫、氣道危象或切口感染等并發癥發生。治療組術后無患者發生吞咽困難;對照組5例發生吞咽困難,持續時間3~9周,平均5.6周后消失;兩組吞咽困難發生率差異有統計學意義(P<0.05)。術后12個月,兩組JOA評分均較術前改善,差異有統計學意義(P<0.05);兩組間JOA評分及改善率差異均無統計學意義(P>0.05)。影像學復查示,兩組均達椎間融合,椎間融合時間差異無統計學意義(P>0.05);末次隨訪時,治療組2例、對照組3例發生假體下沉,發生率差異無統計學意義(P>0.05)。隨訪期間均未發生內植物移位或鈦板螺釘斷裂。見表2及圖1、2。

圖1

治療組患者,女,61歲,C5、 6脊髓型頸椎病

圖1

治療組患者,女,61歲,C5、 6脊髓型頸椎病

a. 術前MRI 箭頭示病變部位;b、c. 術后1周正側位X線片;d、e. 術后1周三維重建CT;f. 術后12個月MRI;g~j. 術后12個月正側位及過伸位、過屈位X線片

Figure1. A 61-year-old female patient with cervical spondylotic myelopathy (C5, 6) in the treatment groupa. Preoperative MRI Arrow indicated the lesion; b, c. Anteroposterior and lateral X-ray films at 1 week after operation; d, e. 3D renconstruction of CT at 1 week after operation; f. MRI at 12 months after operation; g-j. Anteroposterior, lateral, hyperflexion, and hyperextension X-ray films

圖2

對照組患者,男,57歲,C5、 6脊髓型頸椎病

圖2

對照組患者,男,57歲,C5、 6脊髓型頸椎病

a. 術前MRI 箭頭示病變部位;b. 術前CT 箭頭示C6椎體后緣骨贅;c、d. 術后1周正側位X線片;e. 術后1周CT;f. 術后12個月MRI示脊髓減壓徹底;g~j. 術后12個月正側位及過屈位、過伸位X線片;k. 術后12個月CT

Figure2. A 57-year-old male patient with cervical spondylotic myelopathy (C5, 6) in the control groupa. Preoperative MRI Arrow indicated the lesion; b. Preoperative CT Arrow indicated the osteophytes at the posterior edge of the C6 vertebral body; c, d. Anteroposterior and lateral X-ray films at 1 week after operation; e. CT at 1 week after operation; f. MRI at 12 months after operation showed the complete decompression of the spinal cord; g-j. Anteroposterior, lateral, hyperflexion, and hyperextension X-ray films; k. CT at 12 months after operation

3 討論

頸椎前路椎體次全切后使用的支撐物經歷了自體髂骨、同種異體骨、人造骨、鈦網等[11-14],目前使用較多的是3D打印人工椎體,其特點是采用逐層堆積方式打印出鈦合金微孔結構,通過調整微孔大小,使人工椎體具有與椎體皮質骨和松質骨接近的彈性模量。同時,根據CT掃描數據建模,使人工椎體與真實椎體上、下終板密切對合[15]。本研究回顧性分析了37例行ACCF的脊髓型頸椎病患者臨床資料,比較應用自穩定零切跡3D打印人工椎體或3D打印人工椎體加頸椎前路鈦板的療效。結果顯示前者節省手術時間、降低吞咽困難發生率,同時固定可靠,假體下沉發生率低。治療組患者術后吞咽困難發生率低原因為未使用鋼板,假體不高于椎體前緣,減少了對食管的刺激[12,16]。

自穩定零切跡3D打印人工椎體特點和優勢:① 該人工椎體前緣有一擋片能限制假體放入過深,術中放置時卡于咬除骨贅的椎體前緣即可;② 自帶螺釘固定假體,無需額外使用頸前路鈦板,避免假體和食管接觸,減少對食管刺激;③ 人工椎體卡入椎間后即刻穩定,擰入螺釘時釘道保持在(35±5)° 范圍內,只要將其居中放置(根據頸長肌內緣確定),螺釘均會固定在椎體骨質內,在下頸椎病變、透視看不到C7椎體的頸部短胖患者中使用更方便;④ 人工椎體釘道設計35° 夾角,生物力學穩定性好,術后允許早期頸椎功能鍛煉;⑤ 人工椎體設計為4°、8° 楔形椎體,維持了頸椎前曲角度。

自穩定零切跡3D打印人工椎體缺點:① 螺釘過長可能會進入椎管損傷脊髓,注意螺釘開始無需全部擰入,待透視確認長度后再鎖緊;② 在C3、C7節段擰入螺釘時存在胸骨或下頜骨遮擋,操作有一定難度;③ 嚴重骨質疏松、椎體終板破裂時,假體存在下沉風險,為手術相對禁忌證。

綜上述,自穩定零切跡3D打印人工椎體治療脊髓型頸椎病,在取得良好手術療效的同時縮短手術時間,減少了術后吞咽困難發生率。但本研究仍存在一些局限性和不足,包括術后影像學檢查存在偽影和遮擋,無法準確判斷骨融合情況;固定螺釘遠離相鄰椎間盤終板,是否可以減少相鄰節段椎間盤退變,仍需進一步觀察;病例數較少,需要進一步多中心、大樣本研究;研究設計為回顧性,有待前瞻性設計,延長隨訪時間,驗證其遠期療效和安全性。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經漯河市中心醫院倫理委員會批準(LH-KY-2023-001-016)

作者貢獻聲明 李玉偉:研究設計、實施及文章撰寫;李修智、嚴曉云:病例隨訪、數據整理和統計;李修智:文獻檢索、文章校對;王海蛟:對文章的知識性內容作批評性審閱、修改及審校