引用本文: 吳帝求, 舒濤, 盧黔威, 沈茂. 單側雙通道脊柱內鏡與單通道脊柱內鏡下經椎間孔腰椎椎間融合術治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的前瞻性對比研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(5): 521-528. doi: 10.7507/1002-1892.202402058 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,隨著社會老齡化進程日益加劇,退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫發病率呈逐年上升趨勢[1]。腰椎管狹窄癥是由于黃韌帶增生肥厚、椎間盤向后膨出、關節突關節增生內聚、椎板增生肥厚等共同導致腰椎中央椎管和/或側隱窩狹窄,進而壓迫硬膜囊、馬尾和/或神經根,間歇性跛行是該病典型表現[2-3]。傳統開放腰椎椎間融合術治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫雖能獲得良好臨床療效,但存在創傷大、患者住院時間長等問題[4]。2002年Perez-Cruet等[5]首次將管狀擴張器應用于脊柱外科,并邁向微創化發展,致力于在保證治療效果同時,盡可能減少患者創傷和恢復時間。近年來,單通道脊柱內鏡下經椎間孔腰椎椎間融合術(endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion,Endo-TLIF)解決了損傷較大、患者康復緩慢等問題,但該技術存在手術空間狹小、操作難度大、術者學習曲線陡峭等挑戰[6]。單側雙通道脊柱內鏡下經椎間孔腰椎椎間融合術(unilateral biportal endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion,UBE-TLIF)將內鏡與操作器械分開使用,擴大操作范圍并降低手術難度,同時具備脊柱微創外科技術與內鏡技術的優點[7]。

既往UBE-TLIF與Endo-TLIF療效對比研究大多為術后臨床功能評估的回顧性研究,如疼痛視覺模擬評分(VAS)、Oswestry功能障礙指數(ODI)和MacNab評分等[7-9]。雖然這些指標用于評價手術效果有一定參考價值,但存在無法全面反映術后生理變化和患者康復情況的局限性。同時,大多數研究僅以術中失血量和術后引流量作為評估圍術期總失血量的指標,忽視了隱性失血量(hidden blood loss,HBL)的重要性[7,10-12]。HBL包括滲入組織的血液、死腔中的殘血和溶血所致失血,對于評估手術風險和患者恢復情況至關重要,但目前缺乏相關研究。此外,術后血清學標志物如肌酸激酶(creatine kinase,CK)和C反應蛋白(C reactive protein,CRP)等作為評估組織創傷程度的客觀指標,其臨床應用仍未得到充分的重視和研究[13]。

因此,為了更全面評估UBE-TLIF與Endo-TLIF治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的效果,彌補現有研究不足,我們采用前瞻性研究設計,增加HBL和血清學標志物等客觀指標監測,旨在為UBE-TLIF與Endo-TLIF臨床應用提供更可靠依據。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 術前X線片、CT及MRI診斷單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫,Schizas分級B級及以上;② 能完成術后1年定期隨訪。排除標準:① 腰椎滑脫(Meyerding Ⅱ級及以上);② 既往同一節段腰椎管狹窄手術史;③ 其他脊柱疾病,如脊柱骨折、強直性脊柱炎、脊柱腫瘤等;④ 癡呆、智力殘疾、藥物濫用者;⑤ 臨床資料不完整者。

2019年11月—2023年5月共81例患者符合選擇標準納入研究,采用隨機數生成器將患者分為UBE-TLIF組(39例)和Endo-TLIF組(42例)。兩組患者性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、手術節段以及術前腰、腿痛VAS評分、ODI、血清學指標CK和CRP水平等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

手術均由有5年以上脊柱微創手術經驗的醫生完成。

UBE-TLIF組:全身麻醉后,患者取俯臥位。G臂X線機透視下確定并標記目標椎間隙、棘突中線、上位椎弓根、下位椎弓根體表投影。目標節段兩側植入經皮椎弓根螺釘,于椎間隙中線上、下方各1 cm位置作2個長約1.5 cm縱切口。術者站于患者左側時,頭側入路用于觀察通道,尾側入路用于工作通道;站于右側時,通道選擇則相反。內鏡下射頻消融清理關節突及椎板后方軟組織,首先行同側椎板切除術和關節突切除術。使用環鋸和椎板咬骨鉗去除下關節突和上級椎板下緣以暴露黃韌帶起點,去除下椎板上緣以暴露黃韌帶末端,去除上關節突頂端和內側緣。隨后切除上、下關節突、基底腹側部分骨結構,將內鏡通道放至硬腦膜背側,用咬骨鉗去除棘突基底部,與同側減壓一樣行對側骨性減壓。兩側充分減壓后整塊去除黃韌帶。隨后探查兩側神經根以確保充分減壓,旋轉套筒擋板保護硬腦膜和神經根同時,籃鉗切開纖維環,鉸刀處理椎間盤。內鏡引入椎間隙,觀察終板準備情況。刮匙清除軟骨終板,暴露松質骨,直至骨面滲血。Cage試模植入椎間隙,確定實際Cage尺寸。使用漏斗套管將術中獲取的局部自體骨加用人工骨(天津中津生物發展有限公司)填充入椎間隙前部;在內鏡下將Cage植入椎間隙。行目標節段釘棒系統內固定,透視確認椎間Cage和椎弓根螺釘位置是否合適。最后取出內鏡和內鏡器械,縫合切口并覆蓋無菌敷貼。

Endo-TLIF組:全身麻醉后,患者取俯臥位。同UBE-TLIF組方法于G臂X線機透視下標記目標節段,隨后在透視下植入椎弓根螺釘。同時,在目標節段椎間隙后正中線旁開約4 cm、平椎間隙水平作為穿刺點,正、側位透視下確認穿刺針穿刺至癥狀側下位椎體上關節突,插入導絲,取出穿刺針;在進針點處作長約8 mm切口,插入逐級擴張器,隨后放置工作套管;透視下確保工作套管位置準確無誤后,退出逐級擴張器,連接椎間孔鏡并放置于工作套管,同時調節合適等滲沖洗液水流速度。咬除視野內椎間孔周圍軟組織,射頻消融止血。于椎間孔鏡直視下用環鋸行關節突成形術,隨后對側隱窩及椎間孔切開減壓。探查見目標椎間隙椎間盤向后呈弓背狀膨出,用籃鉗緩慢將髓核取出,清理椎間隙內殘余椎間盤,隨后鉸刀刮除上、下終板,經椎間孔入路植入自體骨并加用人工骨(天津中津生物發展有限公司)混合填充物及1枚椎間Cage,后續步驟同UBE-TLIF組。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后兩組患者嚴格臥床休息,避免過度活動;行密切觀察和護理,包括監測生命體征、檢查手術切口和引流管情況、評估神經功能和疼痛程度等;根據患者具體情況,行緩解術區疼痛、預防感染和促進切口愈合等對癥支持治療。患者須嚴格佩戴腰部支具下地活動。出院后1、3、6、12個月定期復查。同時在術后12個月復查腰椎CT評估椎間融合率。

記錄并比較兩組患者總失血量(total blood loss,TBL)、術中失血量、HBL、術后引流量、手術時間;比較兩組術前1 d及術后1、3、5 d血清學指標CK、CRP水平;比較兩組術前1 d及術后1 d、3個月、6個月、12個月腰、腿痛VAS評分、ODI及術后12個月椎間融合率[14-15]。

HBL計算方法[15-17]:① 計算術前血容量(preoperative blood volume,PBV):PBV = k1×身高3+ k2×體質量+k3;男性k1=0.366 9、k2=0.032 19,k3=0.604 1,女性k1=0.356 1、k2=0.033 08、k3=0.183 3。② 計算TBL:記錄術前和術后2 d紅細胞壓積(hematocrit,Hct),記為Hctpre和Hctpost,并計算二者均值(以Hctave表示)。按以下公式計算TBL:PBV×(Hctpre–Hctpost)/Hctave。③ 術中失血量由麻醉醫生記錄,包括吸引瓶中血液量(扣除灌洗液)和稱重紗布中血液量。④ HBL=TBL–術中失血量。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經正態性檢驗均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

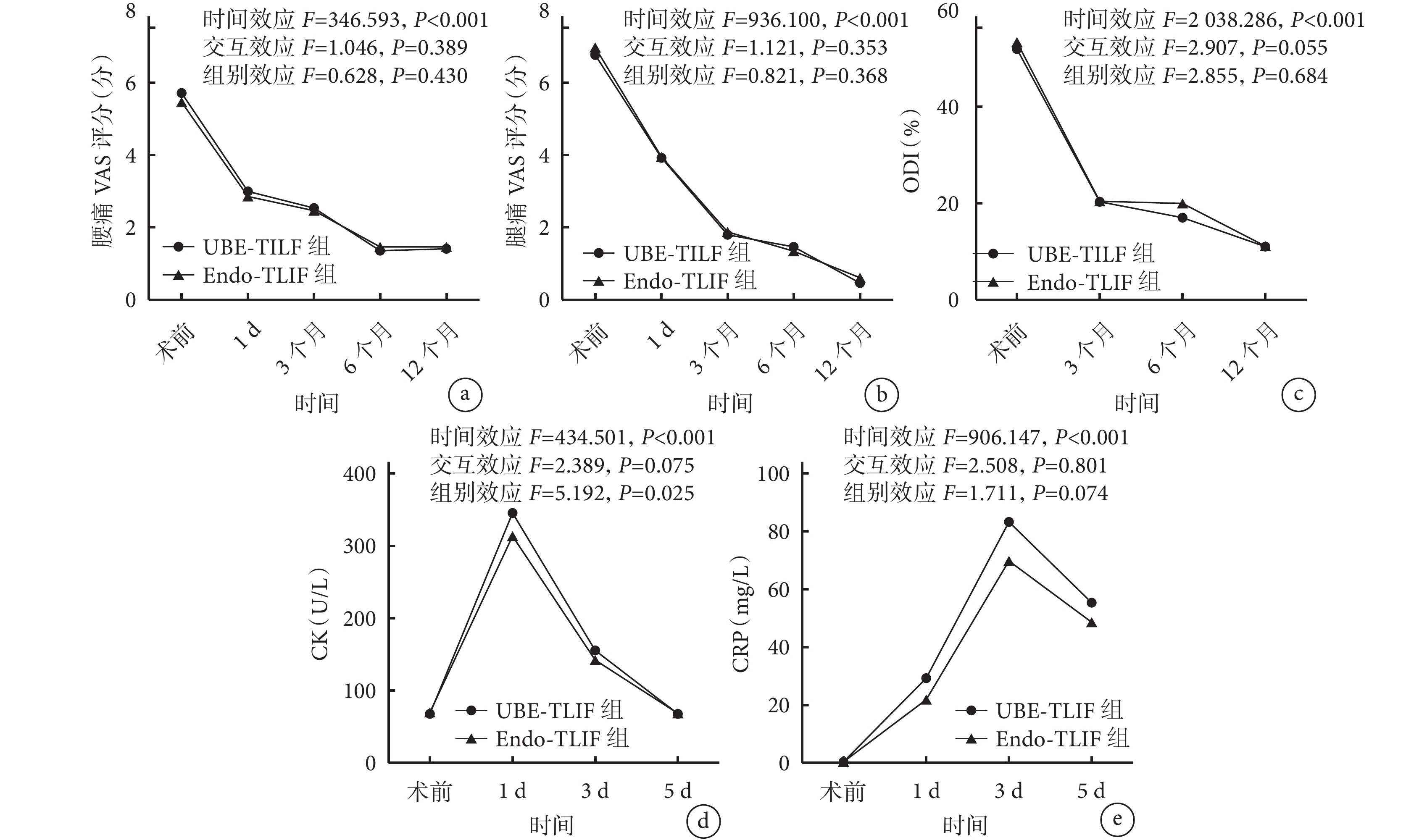

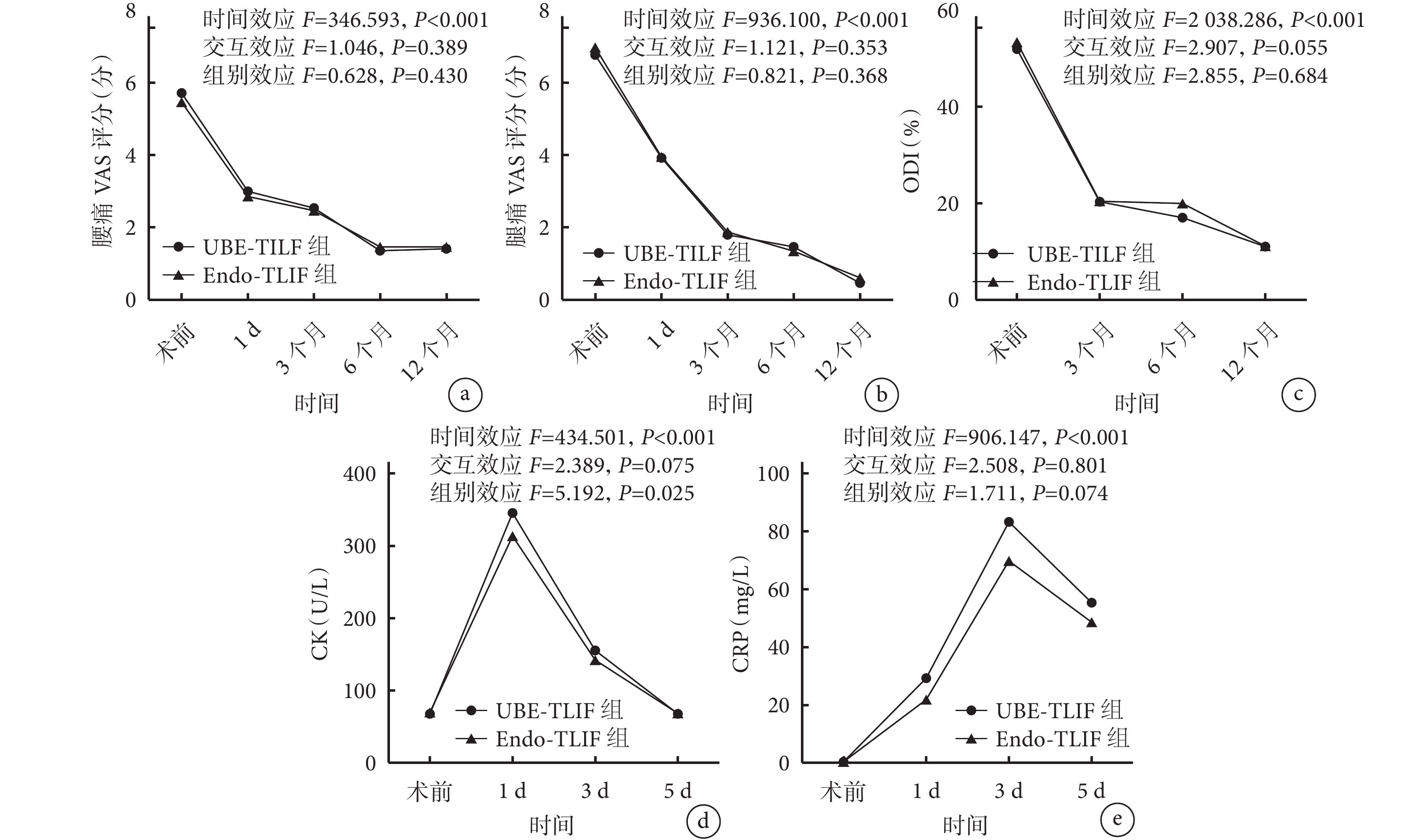

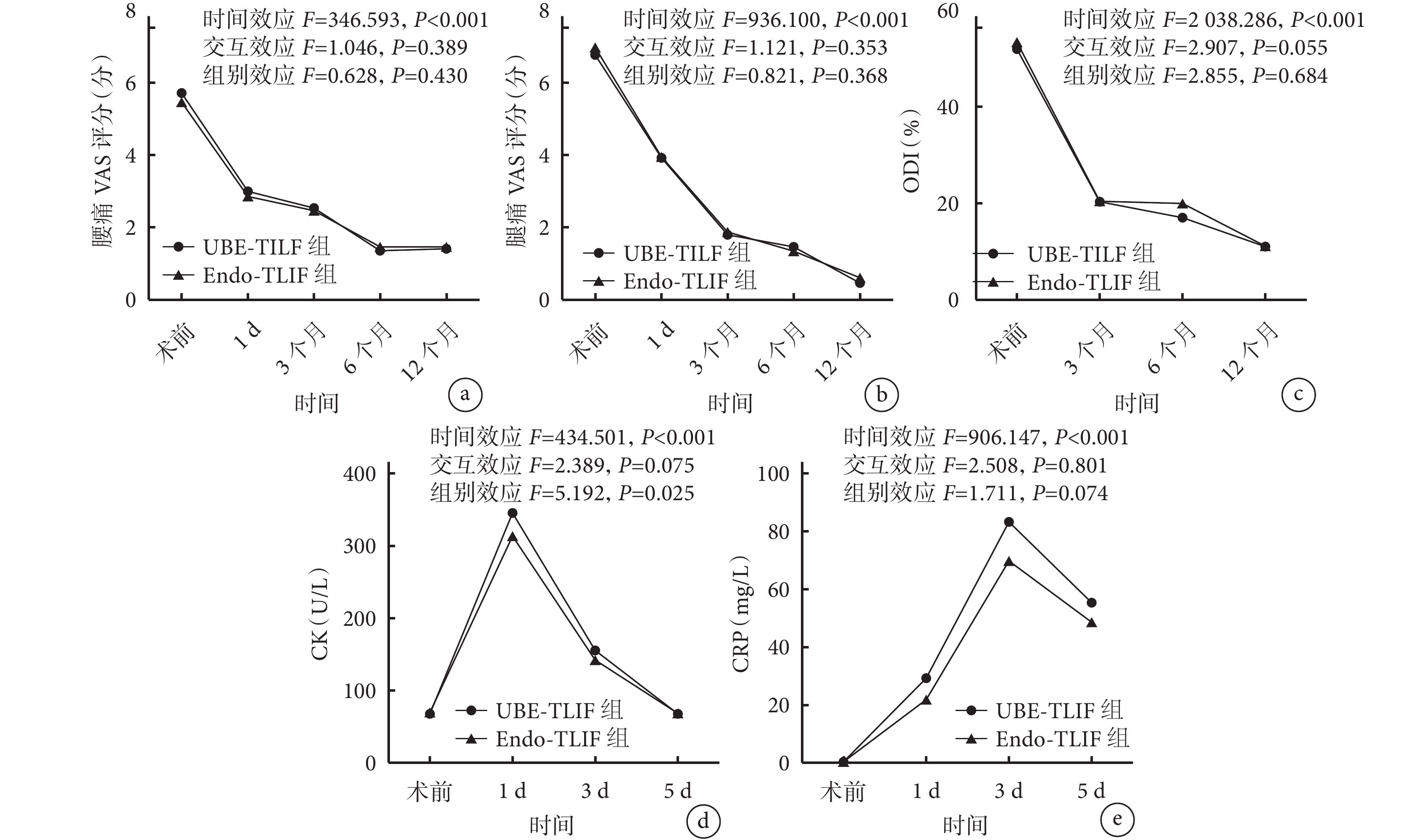

所有手術均順利完成,無切口感染、血管神經損傷、硬膜外血腫、硬腦膜撕裂和術后截癱等情況發生。UBE-TLIF組手術時間少于Endo-TLIF組,但術中失血量、TBL、HBL均多于Endo-TLIF組,差異均有統計學意義(P<0.05);兩組術后引流量比較差異無統計學意義(P>0.05)。UBE-TLIF組術后1、3 d CK水平及術后1、3、5 d CRP水平均高于Endo-TLIF組,差異有統計學意義(P<0.05);其余時間點兩組CK和CPR水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者均獲隨訪12個月。兩組術后各時間點腰、腿痛VAS評分及ODI均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);術后各時間點兩組間腰、腿痛VAS評分及ODI比較差異均無統計學意義(P>0.05)。術后12個月兩組椎間融合率比較差異亦無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1~3。

圖1

兩組手術前后各臨床指標變化趨勢

圖1

兩組手術前后各臨床指標變化趨勢

a. 腰痛VAS評分;b. 腿痛VAS評分;c. ODI;d、e. 血清學指標CK和CRP水平

Figure1. Change trends of clinical indexes before and after operation in the two groupsa. VAS score of low back pain; b. VAS score of leg pain; c. ODI; d, e. Serum CK and CRP levels

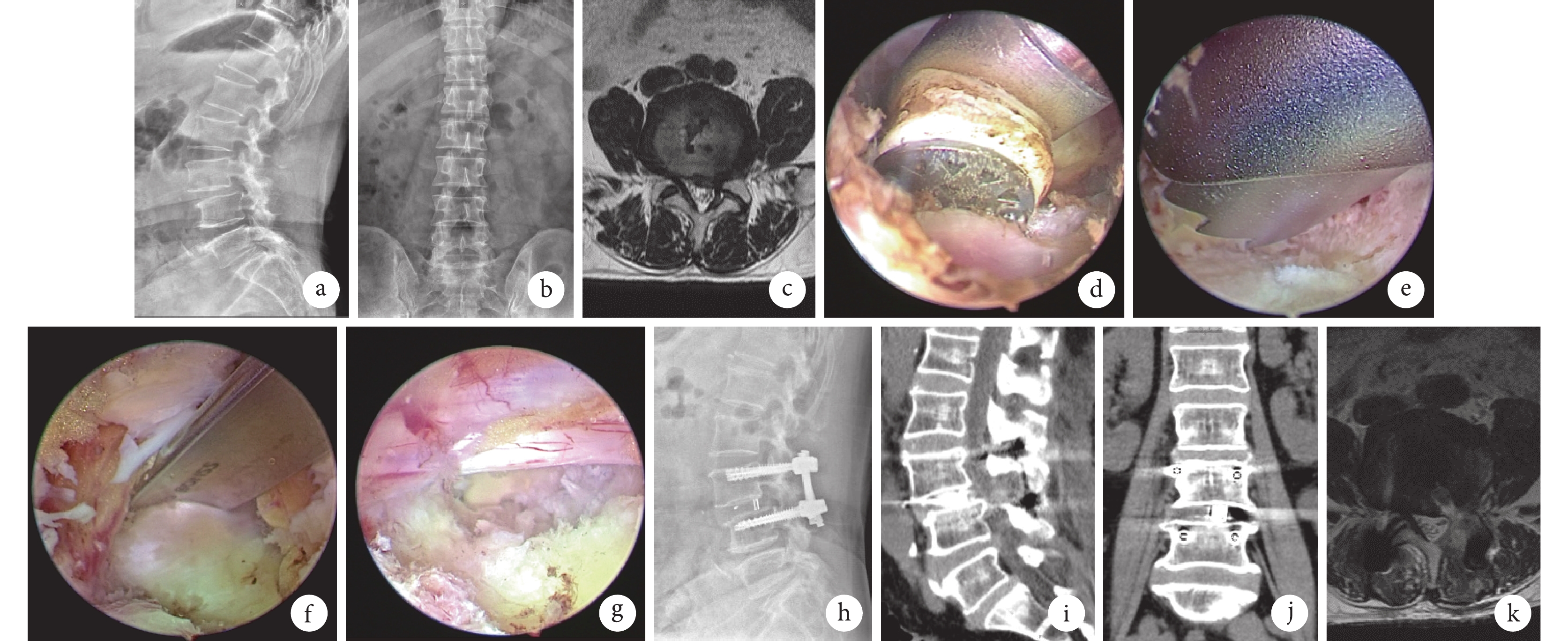

圖2

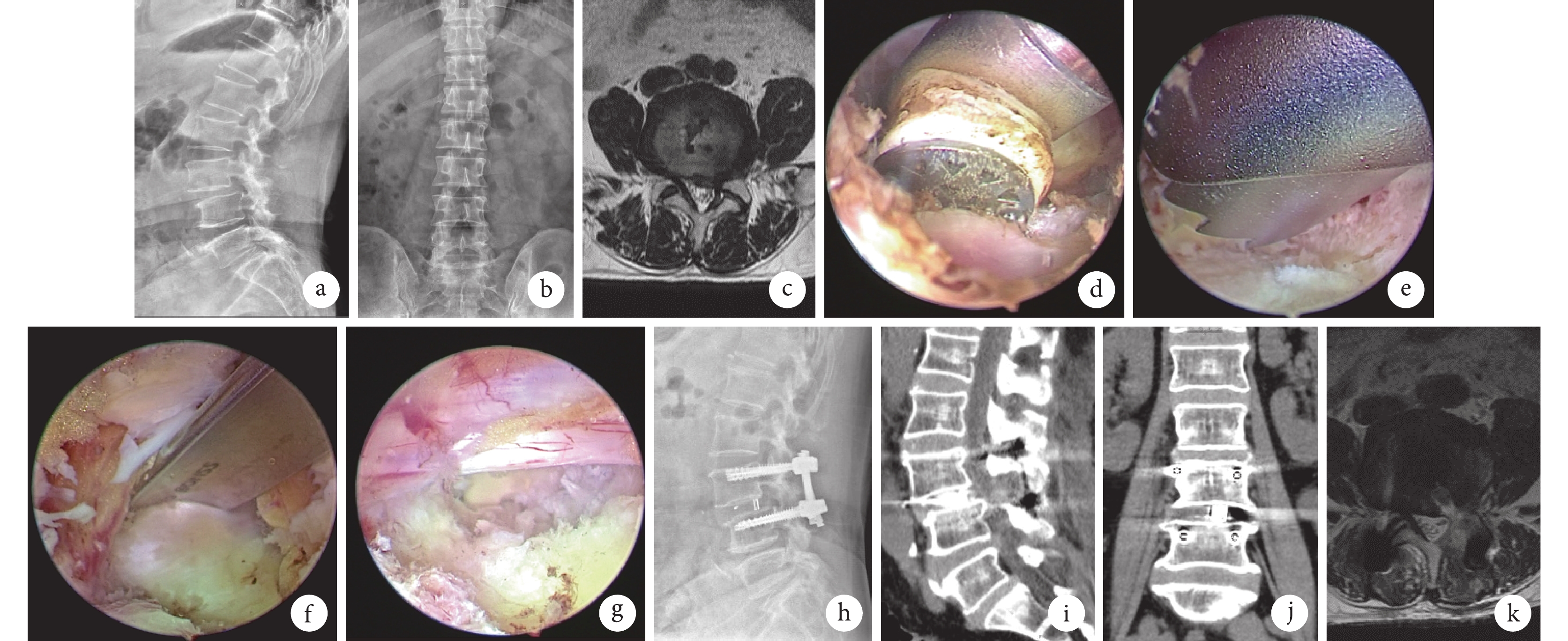

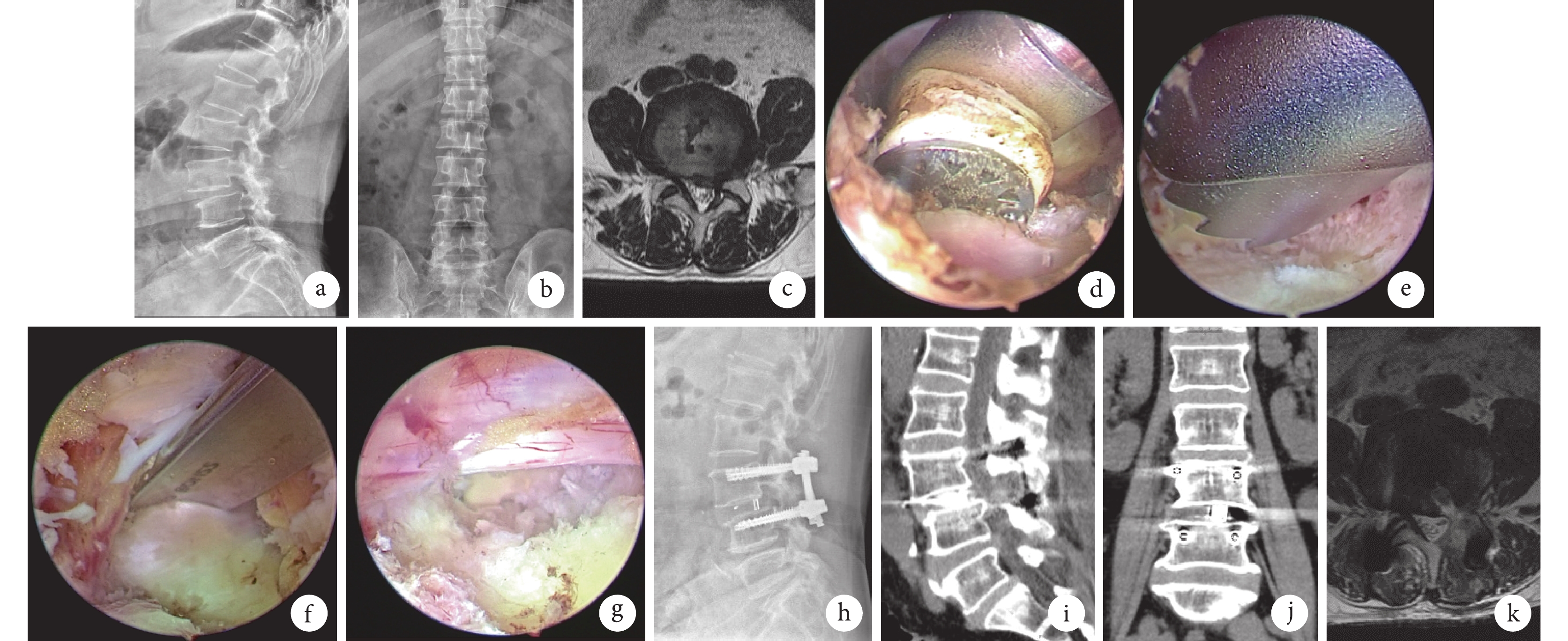

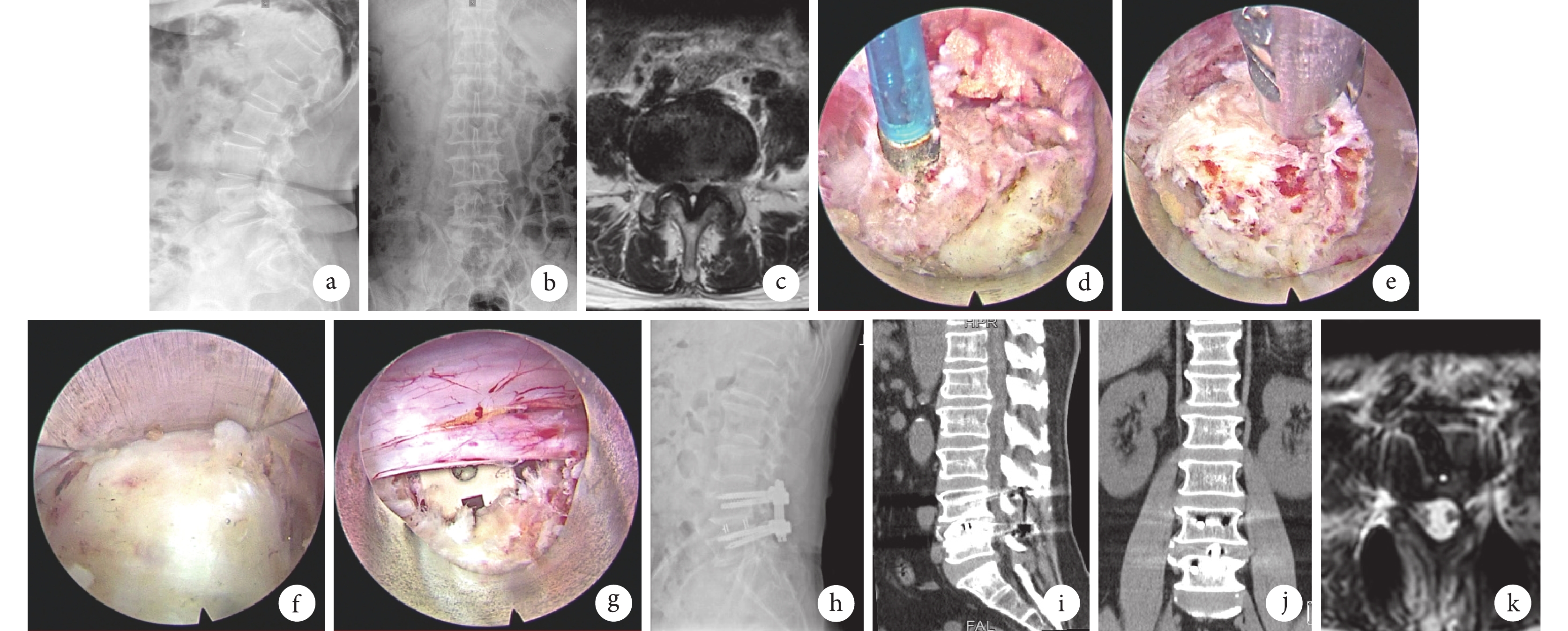

UBE-TLIF組患者,女,62歲, L3、4側隱窩椎管狹窄伴L3輕度滑脫

圖2

UBE-TLIF組患者,女,62歲, L3、4側隱窩椎管狹窄伴L3輕度滑脫

a~c. 術前X線片及MRI示L3輕度滑脫及L3、4側隱窩椎管狹窄;d~g. 術中內鏡下軟組織處理、椎板及部分關節突行環鋸切除、椎間盤組織暴露、減壓后Cage植入;h~k. 術后12個月X線片、CT及MRI示L3、4椎間已達骨性融合,椎管減壓良好

Figure2. A 62-year-old female patient with foraminal lumbar spinal stenosis at L3, 4 with mild spondylolisthesis at L3 in the UBE-TLIF groupa-c. Preoperative X-ray films and MRI showed mild spondylolisthesis at L3 and foraminal lumbar spinal stenosis at L3, 4; d-g. Intraoperative endoscopic soft tissue management, partial facetectomy, exposure of intervertebral disc tissue, Cage implantation after decompression; h-k. X-ray film, CT, and MRI at 12 months after operation showed bony fusion at L3, 4 intervertebral level and good decompression of spinal canal

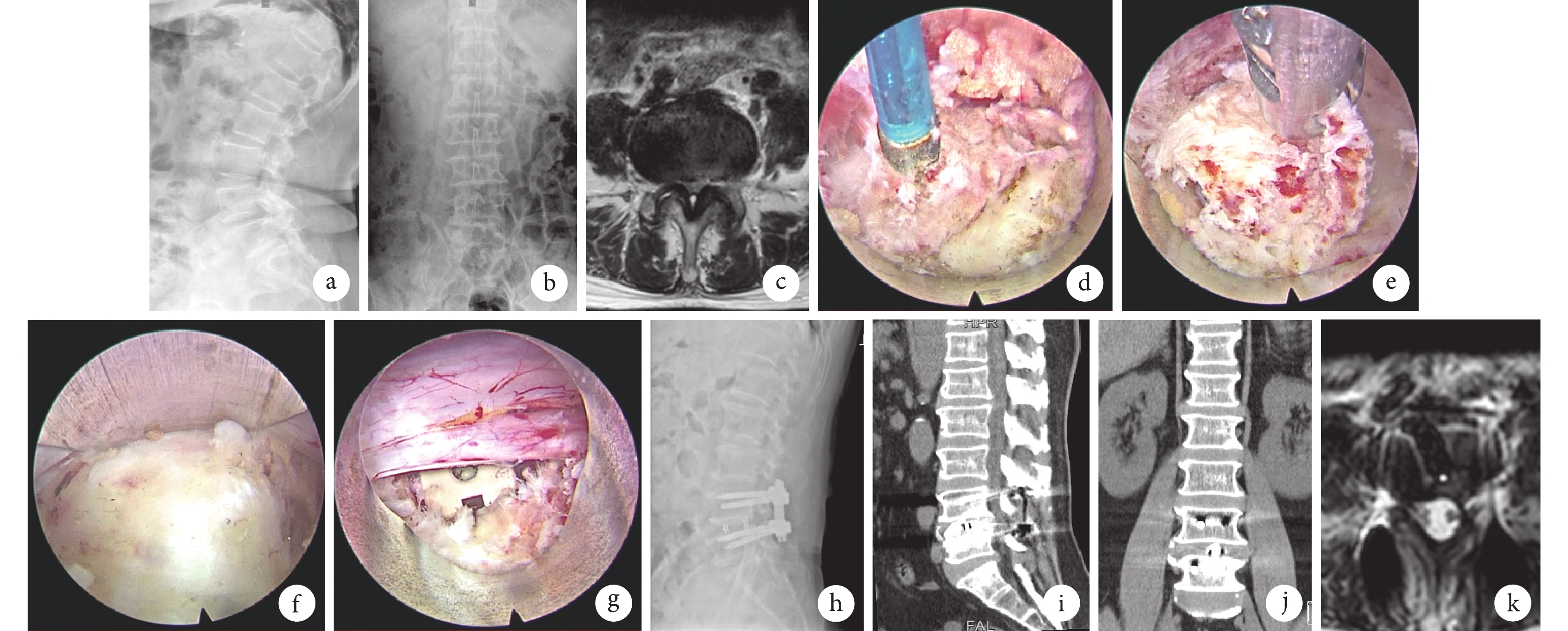

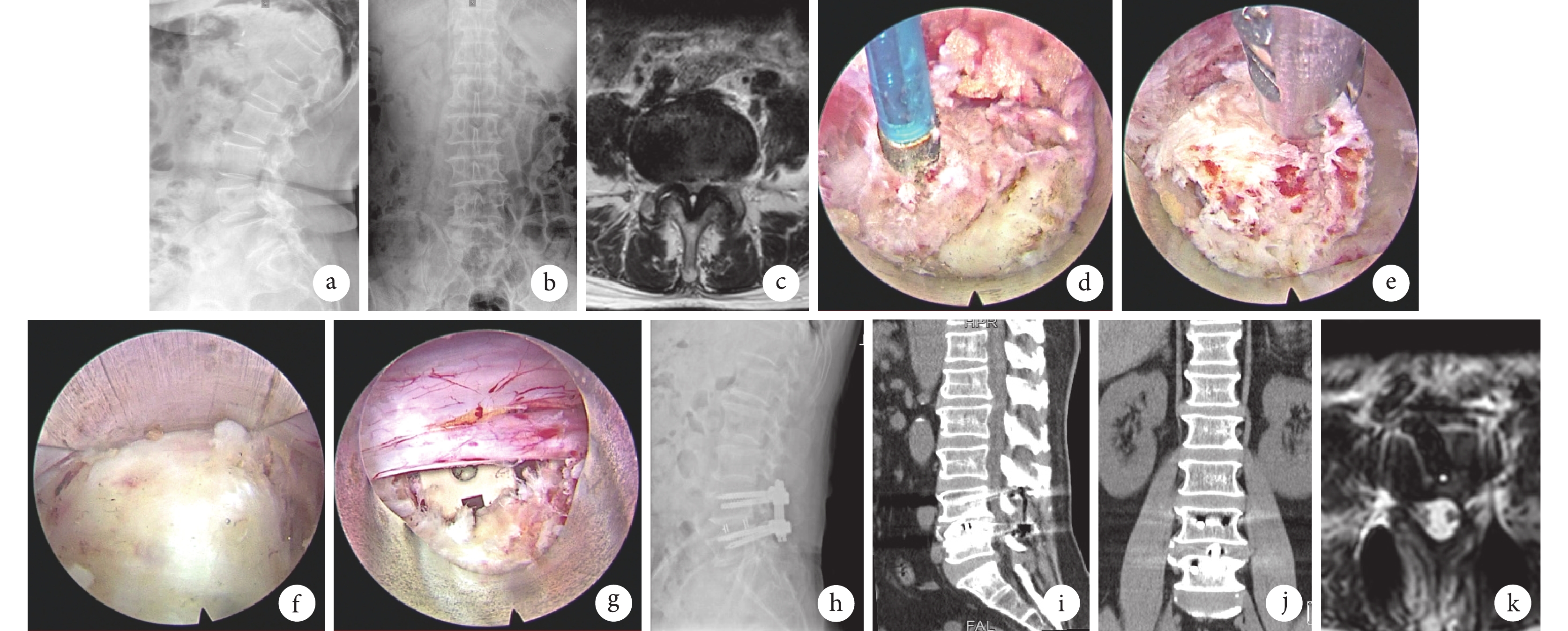

圖3

Endo-TLIF組患者,女,63歲,L4、5中央型椎管狹窄伴L4輕度滑脫

圖3

Endo-TLIF組患者,女,63歲,L4、5中央型椎管狹窄伴L4輕度滑脫

a~c. 術前X線片及MRI示L4輕度滑脫及L4、5中央型椎管狹窄;d~g. 術中內鏡下軟組織處理、椎板及部分關節突行咬骨鉗去除、椎間盤組織暴露、減壓后Cage植入;h~k. 術后12個月X線片、CT及MRI示L4、5椎間已達骨性融合,椎管減壓良好

Figure3. A 63-year-old female patient with central lumbar spinal stenosis at L4, 5 with mild spondylolisthesis at L4 in the Endo-TLIF groupa-c. Preoperative X-ray films and MRI showed mild spondylolisthesis at L4 and central lumbar spinal stenosis at L4, 5; d-g. Intraoperative endoscopic soft tissue management, partial facetectomy using biting bone forceps, exposure of intervertebral disc tissue, Cage implantation after decompression; h-k. X-ray film, CT, and MRI at 12 months after operation showed bony fusion at L4, 5 intervertebral level and good decompression of spinal canal

3 討論

退行性腰椎管狹窄癥是我國中老年人常見的退行性腰椎疾病之一,常伴有腰椎滑脫、峽部裂等情況。近年來手術患者數量逐漸增多,患者對術后功能恢復要求逐漸升高,這也推動脊柱外科手術微創化進程。本研究采用前瞻性設計,比較UBE-TLIF與Endo-TLIF治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的療效。與以往脊柱微創技術研究不同之處在于,前瞻性研究能夠直接觀察這兩項技術對患者術后緩解疼痛、改善功能、減少組織創傷、提高生活質量等方面的效果,所獲臨床及影像學數據更具有可靠性和真實性。目前,增加血清學客觀指標與失血量詳細變化指標評估UBE-TLIF與Endo-TLIF治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的報道較少,本研究對此進行了比較分析,以期為脊柱外科醫師多方向、多角度、多維度評估脊柱微創技術療效提供參考。

3.1 兩種術式治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的優勢與局限性

Heo等[7]于2017年首次對采用單側雙通道腰椎融合術的69例退行性腰椎疾病患者進行回顧性研究,平均隨訪13.5個月,取得較滿意臨床效果,與前路和側路腰椎椎間融合術比較,單側雙通道腰椎融合術在保證后方結構穩定情況下可進行直接減壓,無需逐級擴張套管,只需在器械與椎板組織形成的外腔中操作,手術腔隙更大,視野更清晰。Kang等[18]對79例退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫患者進行回顧性研究,與微創經椎間孔腰椎椎間融合術(minimally invasive surgery transforaminal lumbar interbody fusion,MIS-TLIF)比較,UBE-TLIF手術時間更長,但表現出失血量少的優勢,在遠期疼痛緩解、生活質量方面無明顯差異。

本研究中,UBE-TLIF組手術時間少于Endo-TLIF組,這可能與技術原理差異性相關,UBE-TLIF因其器械通道與工作通道分離,為術者提供大尺寸器械使用空間和靈活操作角度,從而可對腰椎中央管狹窄及側隱窩狹窄進行更快、更有效減壓[19]。但在對側減壓過程中,UBE-TLIF為保證內鏡與器械獲得足夠操作空間,可能會增加同側關節突及棘突基底部腹側截骨量,易造成骨性組織過度減壓,從而增加腰椎不穩風險。Endo-TLIF工作通道狹窄,手術器械只能直線前后運動,導致在視野可見范圍內,器械較難觸及到需要減壓區域,從而需要更多時間進行骨性減壓。

3.2 兩種術式治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的隱性失血及影響因素分析

HBL的概念由Sehat等[20]首次提出,HBL與圍術期貧血密切相關,對術后并發癥及術后住院時間具有指導意義[21-22]。近年來,HBL在骨科手術研究中一直備受關注,Liu等[23]研究表明,在人工全髖關節置換術中隱性失血量占總失血量比例達60%。祁修權等[22]與Lei等[24]研究表明,HBL 與院內并發癥發生和住院時間延長有關。腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫開放手術后失血量巨大,導致術后并發癥發生率高。因此,對于UBE-TLIF與Endo-TLIF的HBL研究是必要的。本研究UBE-TLIF組HBL水平稍高于Endo-TLIF組,但手術時間少于Endo-TLIF組,表明HBL水平不隨手術時間延長而增加。分析UBE-TLIF HBL水平稍高的原因:① UBE-TLIF治療腰椎管狹窄能更充分實現單側入路雙側減壓,導致更多椎內靜脈叢破壞及增生骨性結構咬除,從而增大失血量;② 終板制備是UBE-TLIF一大技術優勢,充分清除骨面軟骨會造成更多滲血;③ UBE技術分離出內鏡及器械通道,與單通道內鏡比較,剝離過程中滲血創面增大使HBL增加。

3.3 兩種術式治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的患者生活質量與椎間融合情況

Park等[10]對71例接受UBE-TLIF的患者進行回顧性研究,在臨床結局與遠期融合方面,與傳統后路融合比較差異無統計學意義;但是植入Cage過程中,從皮膚到椎間隙的通道屬于盲區,這是UBE-TLIF需要改進的一點。朱劍等[25]對74例腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫患者進行回顧性分析,UBE-TLIF椎間融合率達88.6%,MIS-TLIF椎間融合率達90.2%,兩者比較差異無統計學意義;并且在行對側減壓時,用骨刀切除骨性結構可收集更多自體骨,而不是利用磨鉆去除骨性結構,從而降低同種異體骨使用比例,提高椎間融合率。Kim等[26]對87例單節段退行性腰椎疾病患者進行回顧性研究,UBE-TLIF組術后腰、腿痛VAS評分低于MIS-TLIF組,再次表現出術后早期腰背痛恢復更快、更早恢復正常生活質量的優勢。他們發現在融合方面,MIS-TLIF無法清楚識別終板,在制備終板上存在一定難度,但是UBE-TLIF利用放大視野以及靈活角度來降低終板制備難度,更好地解決融合準備階段問題。

與既往研究結果一致,本研究結果顯示兩組術后各時間點腰、腿痛VAS評分、ODI均呈明顯改善趨勢,同一時間點兩組間比較差異無統計學意義;兩組術后12個月均達優異椎間融合率,比較差異無統計學意義。表明在治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫過程中,基于雙通道技術原理的UBE-TLIF與基于逐級擴張單通道技術原理的Endo-TLIF具有相同的安全性和有效性。其中Endo-TLIF在術后恢復生活質量方面略占優勢,但根據以往研究,該技術學習曲線陡峭,特別是熟悉鏡下解剖結構及配套器械操作要求更高[27]。UBE-TLIF能夠在直視下處理骨性終板,并且操作難度相對于單通道脊柱內鏡技術有所降低,避免骨性終板損傷。UBE-TLIF技術學習難度相對較小、學習曲線相對平坦、設備要求低,為普及脊柱微創技術,滿足廣大患者治療需求創造了條件[28-29]。

3.4 血清學CK和CRP水平在UBE-TLIF與Endo-TLIF中的分析

血清學CK、CRP水平是評估術后創傷的理想客觀指標[30-31]。Sang等[32]報道血清學CK水平與手術侵入程度之間有明確劑量反應關系。UBE-TLIF與Endo-TLIF的CK、CRP水平臨床研究極少,有學者[33]將UBE-TLIF與MIS-TLIF治療腰椎退行性疾病的療效比較,發現UBE-TLIF血清學CK、CRP水平普遍較低,表明該技術可減少手術創傷和肌肉損傷。我們分析UBE-TLIF可提供更好的側隱窩和椎間孔區域的可視化效果,并且不需要增加軟組織剝離,軟組織損傷相對較小。本研究對象主要為單節段腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫,對于多節段腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫與CK、CRP水平變化的研究值得繼續探討。本研究結果顯示,UBE-TLIF組術后CK、CRP水平稍高于Endo-TLIF組,表明Endo-TLIF手術侵入性更小。我們分析UBE-TLIF術后CK、CRP水平升高的原因主要有以下幾點:第一,UBE-TLIF所持器械尺寸較大且需制作2個通道,手術切口更長;第二,與椎間孔入路比較,后外側入路需破壞更多生理結構,對軟組織與骨性組織創傷更大;第三,可能與UBE-TLIF的HBL較大有關,軟組織滲血形成血腫可能增加椎旁肌肉壓力。

綜上述,UBE-TLIF與Endo-TLIF均為治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的有效方法,但與Endo-TLIF相比,UBE-TLIF需在微創技術上進一步改進,以減少失血量與組織創傷。但本研究存在以下不足:首先,雖是前瞻性對比研究,但樣本量較小,可能存在選擇偏倚;其次,隨訪時間較短,對于遠期療效還需進一步研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經貴州醫科大學醫學研究倫理委員會批準 [2023倫審第(908)號];患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 吳帝求:起草文章、患者隨訪、數據收集整理及統計分析;舒濤:數據收集整理;盧黔威:患者隨訪;沈茂:研究設計及實施、對文章的知識性內容作批評性審閱

近年來,隨著社會老齡化進程日益加劇,退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫發病率呈逐年上升趨勢[1]。腰椎管狹窄癥是由于黃韌帶增生肥厚、椎間盤向后膨出、關節突關節增生內聚、椎板增生肥厚等共同導致腰椎中央椎管和/或側隱窩狹窄,進而壓迫硬膜囊、馬尾和/或神經根,間歇性跛行是該病典型表現[2-3]。傳統開放腰椎椎間融合術治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫雖能獲得良好臨床療效,但存在創傷大、患者住院時間長等問題[4]。2002年Perez-Cruet等[5]首次將管狀擴張器應用于脊柱外科,并邁向微創化發展,致力于在保證治療效果同時,盡可能減少患者創傷和恢復時間。近年來,單通道脊柱內鏡下經椎間孔腰椎椎間融合術(endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion,Endo-TLIF)解決了損傷較大、患者康復緩慢等問題,但該技術存在手術空間狹小、操作難度大、術者學習曲線陡峭等挑戰[6]。單側雙通道脊柱內鏡下經椎間孔腰椎椎間融合術(unilateral biportal endoscopic transforaminal lumbar interbody fusion,UBE-TLIF)將內鏡與操作器械分開使用,擴大操作范圍并降低手術難度,同時具備脊柱微創外科技術與內鏡技術的優點[7]。

既往UBE-TLIF與Endo-TLIF療效對比研究大多為術后臨床功能評估的回顧性研究,如疼痛視覺模擬評分(VAS)、Oswestry功能障礙指數(ODI)和MacNab評分等[7-9]。雖然這些指標用于評價手術效果有一定參考價值,但存在無法全面反映術后生理變化和患者康復情況的局限性。同時,大多數研究僅以術中失血量和術后引流量作為評估圍術期總失血量的指標,忽視了隱性失血量(hidden blood loss,HBL)的重要性[7,10-12]。HBL包括滲入組織的血液、死腔中的殘血和溶血所致失血,對于評估手術風險和患者恢復情況至關重要,但目前缺乏相關研究。此外,術后血清學標志物如肌酸激酶(creatine kinase,CK)和C反應蛋白(C reactive protein,CRP)等作為評估組織創傷程度的客觀指標,其臨床應用仍未得到充分的重視和研究[13]。

因此,為了更全面評估UBE-TLIF與Endo-TLIF治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的效果,彌補現有研究不足,我們采用前瞻性研究設計,增加HBL和血清學標志物等客觀指標監測,旨在為UBE-TLIF與Endo-TLIF臨床應用提供更可靠依據。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

患者納入標準:① 術前X線片、CT及MRI診斷單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫,Schizas分級B級及以上;② 能完成術后1年定期隨訪。排除標準:① 腰椎滑脫(Meyerding Ⅱ級及以上);② 既往同一節段腰椎管狹窄手術史;③ 其他脊柱疾病,如脊柱骨折、強直性脊柱炎、脊柱腫瘤等;④ 癡呆、智力殘疾、藥物濫用者;⑤ 臨床資料不完整者。

2019年11月—2023年5月共81例患者符合選擇標準納入研究,采用隨機數生成器將患者分為UBE-TLIF組(39例)和Endo-TLIF組(42例)。兩組患者性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、手術節段以及術前腰、腿痛VAS評分、ODI、血清學指標CK和CRP水平等基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

1.2 手術方法

手術均由有5年以上脊柱微創手術經驗的醫生完成。

UBE-TLIF組:全身麻醉后,患者取俯臥位。G臂X線機透視下確定并標記目標椎間隙、棘突中線、上位椎弓根、下位椎弓根體表投影。目標節段兩側植入經皮椎弓根螺釘,于椎間隙中線上、下方各1 cm位置作2個長約1.5 cm縱切口。術者站于患者左側時,頭側入路用于觀察通道,尾側入路用于工作通道;站于右側時,通道選擇則相反。內鏡下射頻消融清理關節突及椎板后方軟組織,首先行同側椎板切除術和關節突切除術。使用環鋸和椎板咬骨鉗去除下關節突和上級椎板下緣以暴露黃韌帶起點,去除下椎板上緣以暴露黃韌帶末端,去除上關節突頂端和內側緣。隨后切除上、下關節突、基底腹側部分骨結構,將內鏡通道放至硬腦膜背側,用咬骨鉗去除棘突基底部,與同側減壓一樣行對側骨性減壓。兩側充分減壓后整塊去除黃韌帶。隨后探查兩側神經根以確保充分減壓,旋轉套筒擋板保護硬腦膜和神經根同時,籃鉗切開纖維環,鉸刀處理椎間盤。內鏡引入椎間隙,觀察終板準備情況。刮匙清除軟骨終板,暴露松質骨,直至骨面滲血。Cage試模植入椎間隙,確定實際Cage尺寸。使用漏斗套管將術中獲取的局部自體骨加用人工骨(天津中津生物發展有限公司)填充入椎間隙前部;在內鏡下將Cage植入椎間隙。行目標節段釘棒系統內固定,透視確認椎間Cage和椎弓根螺釘位置是否合適。最后取出內鏡和內鏡器械,縫合切口并覆蓋無菌敷貼。

Endo-TLIF組:全身麻醉后,患者取俯臥位。同UBE-TLIF組方法于G臂X線機透視下標記目標節段,隨后在透視下植入椎弓根螺釘。同時,在目標節段椎間隙后正中線旁開約4 cm、平椎間隙水平作為穿刺點,正、側位透視下確認穿刺針穿刺至癥狀側下位椎體上關節突,插入導絲,取出穿刺針;在進針點處作長約8 mm切口,插入逐級擴張器,隨后放置工作套管;透視下確保工作套管位置準確無誤后,退出逐級擴張器,連接椎間孔鏡并放置于工作套管,同時調節合適等滲沖洗液水流速度。咬除視野內椎間孔周圍軟組織,射頻消融止血。于椎間孔鏡直視下用環鋸行關節突成形術,隨后對側隱窩及椎間孔切開減壓。探查見目標椎間隙椎間盤向后呈弓背狀膨出,用籃鉗緩慢將髓核取出,清理椎間隙內殘余椎間盤,隨后鉸刀刮除上、下終板,經椎間孔入路植入自體骨并加用人工骨(天津中津生物發展有限公司)混合填充物及1枚椎間Cage,后續步驟同UBE-TLIF組。

1.3 術后處理及療效評價指標

術后兩組患者嚴格臥床休息,避免過度活動;行密切觀察和護理,包括監測生命體征、檢查手術切口和引流管情況、評估神經功能和疼痛程度等;根據患者具體情況,行緩解術區疼痛、預防感染和促進切口愈合等對癥支持治療。患者須嚴格佩戴腰部支具下地活動。出院后1、3、6、12個月定期復查。同時在術后12個月復查腰椎CT評估椎間融合率。

記錄并比較兩組患者總失血量(total blood loss,TBL)、術中失血量、HBL、術后引流量、手術時間;比較兩組術前1 d及術后1、3、5 d血清學指標CK、CRP水平;比較兩組術前1 d及術后1 d、3個月、6個月、12個月腰、腿痛VAS評分、ODI及術后12個月椎間融合率[14-15]。

HBL計算方法[15-17]:① 計算術前血容量(preoperative blood volume,PBV):PBV = k1×身高3+ k2×體質量+k3;男性k1=0.366 9、k2=0.032 19,k3=0.604 1,女性k1=0.356 1、k2=0.033 08、k3=0.183 3。② 計算TBL:記錄術前和術后2 d紅細胞壓積(hematocrit,Hct),記為Hctpre和Hctpost,并計算二者均值(以Hctave表示)。按以下公式計算TBL:PBV×(Hctpre–Hctpost)/Hctave。③ 術中失血量由麻醉醫生記錄,包括吸引瓶中血液量(扣除灌洗液)和稱重紗布中血液量。④ HBL=TBL–術中失血量。

1.4 統計學方法

采用SPSS26.0統計軟件進行分析。計量資料經正態性檢驗均符合正態分布,數據以均數±標準差表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗,兩組多時間點比較采用重復測量方差分析,若不滿足球形檢驗,采用Greenhouse-Geisser法進行校正,同一組別不同時間點比較采用Bonferroni法,同一時間點不同組別間比較采用多因素方差分析。計數資料組間比較采用四格表卡方檢驗或列聯表卡方檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

所有手術均順利完成,無切口感染、血管神經損傷、硬膜外血腫、硬腦膜撕裂和術后截癱等情況發生。UBE-TLIF組手術時間少于Endo-TLIF組,但術中失血量、TBL、HBL均多于Endo-TLIF組,差異均有統計學意義(P<0.05);兩組術后引流量比較差異無統計學意義(P>0.05)。UBE-TLIF組術后1、3 d CK水平及術后1、3、5 d CRP水平均高于Endo-TLIF組,差異有統計學意義(P<0.05);其余時間點兩組CK和CPR水平比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者均獲隨訪12個月。兩組術后各時間點腰、腿痛VAS評分及ODI均較術前顯著改善,差異有統計學意義(P<0.05);術后各時間點兩組間腰、腿痛VAS評分及ODI比較差異均無統計學意義(P>0.05)。術后12個月兩組椎間融合率比較差異亦無統計學意義(P>0.05)。見表2,圖1~3。

圖1

兩組手術前后各臨床指標變化趨勢

圖1

兩組手術前后各臨床指標變化趨勢

a. 腰痛VAS評分;b. 腿痛VAS評分;c. ODI;d、e. 血清學指標CK和CRP水平

Figure1. Change trends of clinical indexes before and after operation in the two groupsa. VAS score of low back pain; b. VAS score of leg pain; c. ODI; d, e. Serum CK and CRP levels

圖2

UBE-TLIF組患者,女,62歲, L3、4側隱窩椎管狹窄伴L3輕度滑脫

圖2

UBE-TLIF組患者,女,62歲, L3、4側隱窩椎管狹窄伴L3輕度滑脫

a~c. 術前X線片及MRI示L3輕度滑脫及L3、4側隱窩椎管狹窄;d~g. 術中內鏡下軟組織處理、椎板及部分關節突行環鋸切除、椎間盤組織暴露、減壓后Cage植入;h~k. 術后12個月X線片、CT及MRI示L3、4椎間已達骨性融合,椎管減壓良好

Figure2. A 62-year-old female patient with foraminal lumbar spinal stenosis at L3, 4 with mild spondylolisthesis at L3 in the UBE-TLIF groupa-c. Preoperative X-ray films and MRI showed mild spondylolisthesis at L3 and foraminal lumbar spinal stenosis at L3, 4; d-g. Intraoperative endoscopic soft tissue management, partial facetectomy, exposure of intervertebral disc tissue, Cage implantation after decompression; h-k. X-ray film, CT, and MRI at 12 months after operation showed bony fusion at L3, 4 intervertebral level and good decompression of spinal canal

圖3

Endo-TLIF組患者,女,63歲,L4、5中央型椎管狹窄伴L4輕度滑脫

圖3

Endo-TLIF組患者,女,63歲,L4、5中央型椎管狹窄伴L4輕度滑脫

a~c. 術前X線片及MRI示L4輕度滑脫及L4、5中央型椎管狹窄;d~g. 術中內鏡下軟組織處理、椎板及部分關節突行咬骨鉗去除、椎間盤組織暴露、減壓后Cage植入;h~k. 術后12個月X線片、CT及MRI示L4、5椎間已達骨性融合,椎管減壓良好

Figure3. A 63-year-old female patient with central lumbar spinal stenosis at L4, 5 with mild spondylolisthesis at L4 in the Endo-TLIF groupa-c. Preoperative X-ray films and MRI showed mild spondylolisthesis at L4 and central lumbar spinal stenosis at L4, 5; d-g. Intraoperative endoscopic soft tissue management, partial facetectomy using biting bone forceps, exposure of intervertebral disc tissue, Cage implantation after decompression; h-k. X-ray film, CT, and MRI at 12 months after operation showed bony fusion at L4, 5 intervertebral level and good decompression of spinal canal

3 討論

退行性腰椎管狹窄癥是我國中老年人常見的退行性腰椎疾病之一,常伴有腰椎滑脫、峽部裂等情況。近年來手術患者數量逐漸增多,患者對術后功能恢復要求逐漸升高,這也推動脊柱外科手術微創化進程。本研究采用前瞻性設計,比較UBE-TLIF與Endo-TLIF治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的療效。與以往脊柱微創技術研究不同之處在于,前瞻性研究能夠直接觀察這兩項技術對患者術后緩解疼痛、改善功能、減少組織創傷、提高生活質量等方面的效果,所獲臨床及影像學數據更具有可靠性和真實性。目前,增加血清學客觀指標與失血量詳細變化指標評估UBE-TLIF與Endo-TLIF治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的報道較少,本研究對此進行了比較分析,以期為脊柱外科醫師多方向、多角度、多維度評估脊柱微創技術療效提供參考。

3.1 兩種術式治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的優勢與局限性

Heo等[7]于2017年首次對采用單側雙通道腰椎融合術的69例退行性腰椎疾病患者進行回顧性研究,平均隨訪13.5個月,取得較滿意臨床效果,與前路和側路腰椎椎間融合術比較,單側雙通道腰椎融合術在保證后方結構穩定情況下可進行直接減壓,無需逐級擴張套管,只需在器械與椎板組織形成的外腔中操作,手術腔隙更大,視野更清晰。Kang等[18]對79例退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫患者進行回顧性研究,與微創經椎間孔腰椎椎間融合術(minimally invasive surgery transforaminal lumbar interbody fusion,MIS-TLIF)比較,UBE-TLIF手術時間更長,但表現出失血量少的優勢,在遠期疼痛緩解、生活質量方面無明顯差異。

本研究中,UBE-TLIF組手術時間少于Endo-TLIF組,這可能與技術原理差異性相關,UBE-TLIF因其器械通道與工作通道分離,為術者提供大尺寸器械使用空間和靈活操作角度,從而可對腰椎中央管狹窄及側隱窩狹窄進行更快、更有效減壓[19]。但在對側減壓過程中,UBE-TLIF為保證內鏡與器械獲得足夠操作空間,可能會增加同側關節突及棘突基底部腹側截骨量,易造成骨性組織過度減壓,從而增加腰椎不穩風險。Endo-TLIF工作通道狹窄,手術器械只能直線前后運動,導致在視野可見范圍內,器械較難觸及到需要減壓區域,從而需要更多時間進行骨性減壓。

3.2 兩種術式治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的隱性失血及影響因素分析

HBL的概念由Sehat等[20]首次提出,HBL與圍術期貧血密切相關,對術后并發癥及術后住院時間具有指導意義[21-22]。近年來,HBL在骨科手術研究中一直備受關注,Liu等[23]研究表明,在人工全髖關節置換術中隱性失血量占總失血量比例達60%。祁修權等[22]與Lei等[24]研究表明,HBL 與院內并發癥發生和住院時間延長有關。腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫開放手術后失血量巨大,導致術后并發癥發生率高。因此,對于UBE-TLIF與Endo-TLIF的HBL研究是必要的。本研究UBE-TLIF組HBL水平稍高于Endo-TLIF組,但手術時間少于Endo-TLIF組,表明HBL水平不隨手術時間延長而增加。分析UBE-TLIF HBL水平稍高的原因:① UBE-TLIF治療腰椎管狹窄能更充分實現單側入路雙側減壓,導致更多椎內靜脈叢破壞及增生骨性結構咬除,從而增大失血量;② 終板制備是UBE-TLIF一大技術優勢,充分清除骨面軟骨會造成更多滲血;③ UBE技術分離出內鏡及器械通道,與單通道內鏡比較,剝離過程中滲血創面增大使HBL增加。

3.3 兩種術式治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的患者生活質量與椎間融合情況

Park等[10]對71例接受UBE-TLIF的患者進行回顧性研究,在臨床結局與遠期融合方面,與傳統后路融合比較差異無統計學意義;但是植入Cage過程中,從皮膚到椎間隙的通道屬于盲區,這是UBE-TLIF需要改進的一點。朱劍等[25]對74例腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫患者進行回顧性分析,UBE-TLIF椎間融合率達88.6%,MIS-TLIF椎間融合率達90.2%,兩者比較差異無統計學意義;并且在行對側減壓時,用骨刀切除骨性結構可收集更多自體骨,而不是利用磨鉆去除骨性結構,從而降低同種異體骨使用比例,提高椎間融合率。Kim等[26]對87例單節段退行性腰椎疾病患者進行回顧性研究,UBE-TLIF組術后腰、腿痛VAS評分低于MIS-TLIF組,再次表現出術后早期腰背痛恢復更快、更早恢復正常生活質量的優勢。他們發現在融合方面,MIS-TLIF無法清楚識別終板,在制備終板上存在一定難度,但是UBE-TLIF利用放大視野以及靈活角度來降低終板制備難度,更好地解決融合準備階段問題。

與既往研究結果一致,本研究結果顯示兩組術后各時間點腰、腿痛VAS評分、ODI均呈明顯改善趨勢,同一時間點兩組間比較差異無統計學意義;兩組術后12個月均達優異椎間融合率,比較差異無統計學意義。表明在治療單節段退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫過程中,基于雙通道技術原理的UBE-TLIF與基于逐級擴張單通道技術原理的Endo-TLIF具有相同的安全性和有效性。其中Endo-TLIF在術后恢復生活質量方面略占優勢,但根據以往研究,該技術學習曲線陡峭,特別是熟悉鏡下解剖結構及配套器械操作要求更高[27]。UBE-TLIF能夠在直視下處理骨性終板,并且操作難度相對于單通道脊柱內鏡技術有所降低,避免骨性終板損傷。UBE-TLIF技術學習難度相對較小、學習曲線相對平坦、設備要求低,為普及脊柱微創技術,滿足廣大患者治療需求創造了條件[28-29]。

3.4 血清學CK和CRP水平在UBE-TLIF與Endo-TLIF中的分析

血清學CK、CRP水平是評估術后創傷的理想客觀指標[30-31]。Sang等[32]報道血清學CK水平與手術侵入程度之間有明確劑量反應關系。UBE-TLIF與Endo-TLIF的CK、CRP水平臨床研究極少,有學者[33]將UBE-TLIF與MIS-TLIF治療腰椎退行性疾病的療效比較,發現UBE-TLIF血清學CK、CRP水平普遍較低,表明該技術可減少手術創傷和肌肉損傷。我們分析UBE-TLIF可提供更好的側隱窩和椎間孔區域的可視化效果,并且不需要增加軟組織剝離,軟組織損傷相對較小。本研究對象主要為單節段腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫,對于多節段腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫與CK、CRP水平變化的研究值得繼續探討。本研究結果顯示,UBE-TLIF組術后CK、CRP水平稍高于Endo-TLIF組,表明Endo-TLIF手術侵入性更小。我們分析UBE-TLIF術后CK、CRP水平升高的原因主要有以下幾點:第一,UBE-TLIF所持器械尺寸較大且需制作2個通道,手術切口更長;第二,與椎間孔入路比較,后外側入路需破壞更多生理結構,對軟組織與骨性組織創傷更大;第三,可能與UBE-TLIF的HBL較大有關,軟組織滲血形成血腫可能增加椎旁肌肉壓力。

綜上述,UBE-TLIF與Endo-TLIF均為治療退行性腰椎管狹窄癥伴腰椎滑脫的有效方法,但與Endo-TLIF相比,UBE-TLIF需在微創技術上進一步改進,以減少失血量與組織創傷。但本研究存在以下不足:首先,雖是前瞻性對比研究,但樣本量較小,可能存在選擇偏倚;其次,隨訪時間較短,對于遠期療效還需進一步研究。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經貴州醫科大學醫學研究倫理委員會批準 [2023倫審第(908)號];患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 吳帝求:起草文章、患者隨訪、數據收集整理及統計分析;舒濤:數據收集整理;盧黔威:患者隨訪;沈茂:研究設計及實施、對文章的知識性內容作批評性審閱