引用本文: 艾克熱木·艾爾肯, 張雨, 高文天, 秦江輝, 蔣青, 陳東陽. 橫形小切口鞘內“回”型微創縫合法治療急性跟腱斷裂. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(9): 1055-1058. doi: 10.7507/1002-1892.202403070 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

跟腱是人體最強及最長的肌腱,主要由比目魚肌和腓腸肌肌腱組成,兩種肌腱纖維以腱膜相連,止點區位于跟骨結節[1]。跟腱斷裂是常見的運動系統疾病之一,競技性運動員中發病率達24%,競技性跑步運動員中發病率超過50%[2]。急性跟腱斷裂的治療方法包括保守治療、開放或微創手術治療等[3]。對于對重返運動有較高要求的患者,手術治療是較好選擇。手術方法較多,經典的切開Kessler縫合或小切口導向器引導下縫合、經皮微創、微創跟腱吻合器及經通道修復縫合微創技術等,均可獲得較好臨床效果[4]。然而,切開縫合存在較多并發癥,如切口感染、切口愈合不良、腓腸神經損傷、跟腱再次斷裂、深靜脈血栓形成等[5-6];導向器引導下縫合需要特殊器械輔助;經皮微創縫合法存在過線多導致的異物反應、線結反應等并發癥。為最大程度降低上述并發癥發生率,本研究采用簡單器械卵圓鉗輔助下橫形小切口鞘內“回”型微創縫合法進行跟腱修補。現回顧分析2022年1月—2023年10月采用該縫合法治療的急性跟腱斷裂患者臨床資料,為臨床治療提供新思路。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 損傷時間<2周的初次閉合性跟腱斷裂;② 跟腱斷端位于腱腹部;③ 術前MRI或超聲檢查提示肌腱連續性中斷;④ 無踝關節手術史和感染史。排除標準:① 慢性跟腱斷裂,存在撕脫骨折;② 合并嚴重低蛋白血癥、重度貧血、惡性腫瘤等營養不良及消耗性疾病病史。2022年1月—2023年10月共30例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組患者均為男性;年齡29~51歲,平均39.8歲。身體質量指數21.22~32.05 kg/m2,平均25.39 kg/m2。致傷原因均為急性運動損傷,其中籃球傷10例,足球傷14例,羽毛球傷5例,跑步傷1例。左側跟腱斷裂16例,右側14例。專科查體:所有患者可觸及跟腱斷裂間隙,不能以足跖站立;Thompson試驗(+)。MRI示跟腱連續性中斷。受傷至手術時間1~14 d,平均3.4 d。

1.3 手術方法

術前超聲定位腓腸神經位置及其走行并標記,確認跟腱斷端的近、遠端位置并標記。患者于全身麻醉下取俯臥位,患足墊高,使用氣囊止血帶,消毒、鋪巾。于跟腱斷端中遠段處作橫形切口,切口長度約超過跟腱寬度5 mm,切開皮膚打開腱膜組織,探查后梳理馬尾狀跟腱殘端并去除血腫。跖屈位將撕裂跟腱整理整齊,首先將卵圓鉗兩孔騎跨于近端跟腱的兩側,近端在距斷端約3 cm處用9號針頭穿過跟腱和卵圓鉗兩孔,再將1號PDS線穿過9號針頭,以將用于縫合跟腱的2號愛惜幫線引入穿過跟腱;抽出針頭,回拉卵圓鉗,此時縫線穿過跟腱走行于腱膜組織內。同法于近端距斷端約2 cm處再次過線,近端成功通過2根2號愛惜幫線。然后,再將卵圓鉗騎跨于遠端跟腱兩側,同上法分別于遠端距斷端3、2 cm處分別穿過2個9號針頭,通過PDS線將近端穿出的2根愛惜幫線引出后收緊并分別打結,從而形成“回”型結構,將斷端跟腱重搭在一起,縫合腱膜組織、皮下筋膜及皮膚。見圖1。

圖1

手術過程

圖1

手術過程

a. 術前超聲定位并標記腓腸神經和肌腱斷端近、遠端;b. 梳理跟腱斷端,去除血腫;c. 跟腱斷端近端3 cm處9號針頭穿過跟腱及卵圓鉗孔,并穿過PDS線;d. 同法于跟腱斷端近端2 cm處穿過并引出愛惜幫線;e、f. 跟腱斷端遠端3、2 cm處同樣穿過9號針頭及PDS線,再將穿過近端的愛惜幫線引出;g、h. 將2根愛惜幫線收緊打結;i. 閉合切口;j. 支具固定

Figure1. Surgical processa. Preoperative ultrasound localization, marking the peroneal nerve and proximal and distal ends of Achilles tendon to the severed end; b. Combing the Achilles tendon severed end and removing the hematoma; c. The 9-gauge needle was passed through the Achilles tendon and the hole of the oval forceps at the proximal 3 cm of the Achilles tendon severed end, and the PDS wire was passed through it; d. The same method was used to pass through the Achilles tendon severed proximally at a distance of 2 cm, and to draw out the Ethicon suture; e, f. The Achilles tendon was similarly passed through the 9-gauge needle and the PDS wire at the distal 3 cm and 2 cm of the Achilles tendon severed end, and then lead out the proximal Ethicon suture; g, h. Tighten and tie the two Ethicon suture; i. Closed the incision; j. Fixation with a support

1.4 術后處理及療效評價指標

① 術后早期(0~4周):踝關節制動,術畢即開始使用支具或石膏跖屈固定,下地使用拐杖、助行器避免患肢負重;同時進行髖、膝、足趾關節的主動活動鍛煉。② 中期(4~6周):跟腱靴輔助下部分負重,無輔助下進行踝泵運動、踝關節旋轉運動;直腿抬高鍛煉大腿及臀部肌群,訓練股四頭肌、腘繩肌、臀肌等。③ 后期(6~12周):脫離跟腱靴恢復下地負重行走;進行踝關節內外翻訓練、踝泵訓練、負重踝泵訓練、跨步訓練、提踵訓練、負重提踵訓練、下肢本體感覺訓練等;并加強大腿及臀部肌群力量。④ 12周后恢復正常訓練、工作。

記錄手術時間、切口長度、術中出血量、術中并發癥、切口愈合情況、住院時間等。術后定期隨訪,采用美國矯形足踝協會(AOFAS)踝-后足評分、溫哥華瘢痕量表(VSS)評分、Arner-Lindholm評分評估踝關節外觀及功能[7-8]。

2 結果

本組手術時間30~90 min,平均54.2 min;切口長度1.3~3.5 cm,平均2.2 cm;術中出血量5~70 mL,平均22.3 mL;住院時間2~6 d,平均3.7 d。患者切口均Ⅰ期愈合,無切口感染、愈合不良、下肢深靜脈血栓形成發生。30例患者均獲隨訪,隨訪時間5.3~22.0個月,平均14.7個月。隨訪期間患者均已重返運動,未出現跟腱再斷裂、術后感染、腓腸肌損傷等并發癥。末次隨訪時,AOFAS踝-后足評分為82~100分,平均95.1分;VSS評分1~4分,平均2.1分;根據Arner-Lindholm評分評定療效,獲優24例、良6例。見圖2。

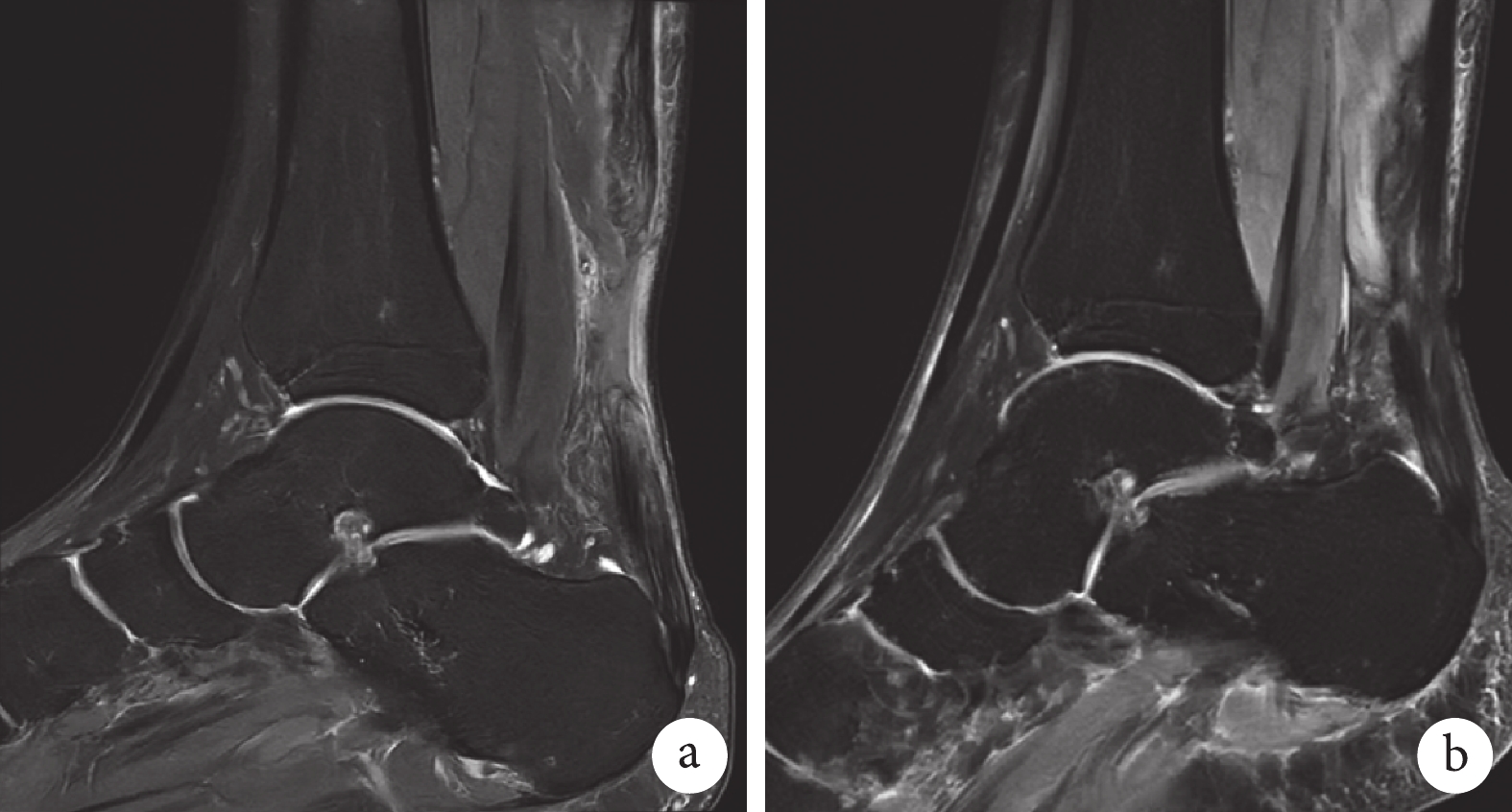

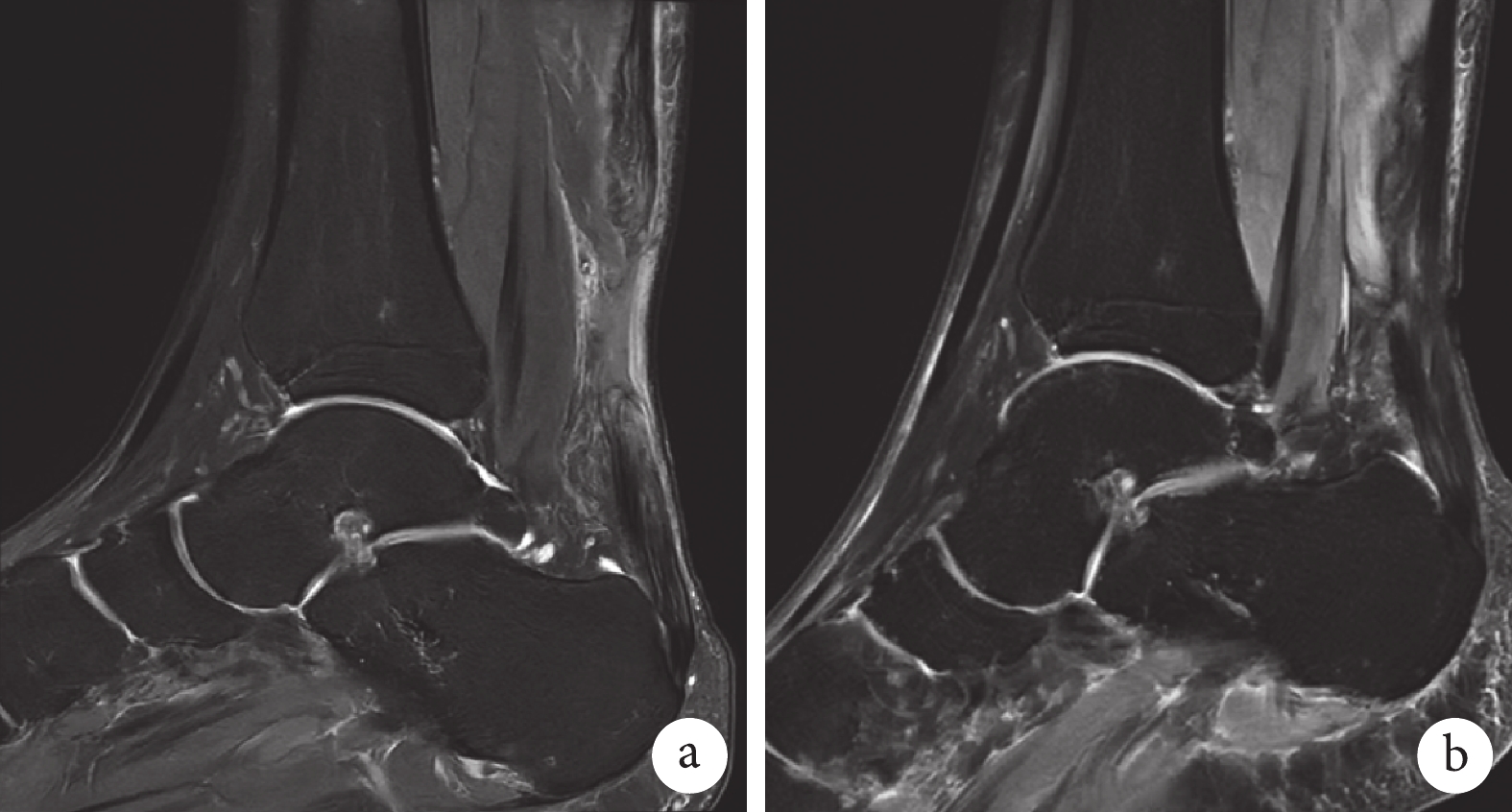

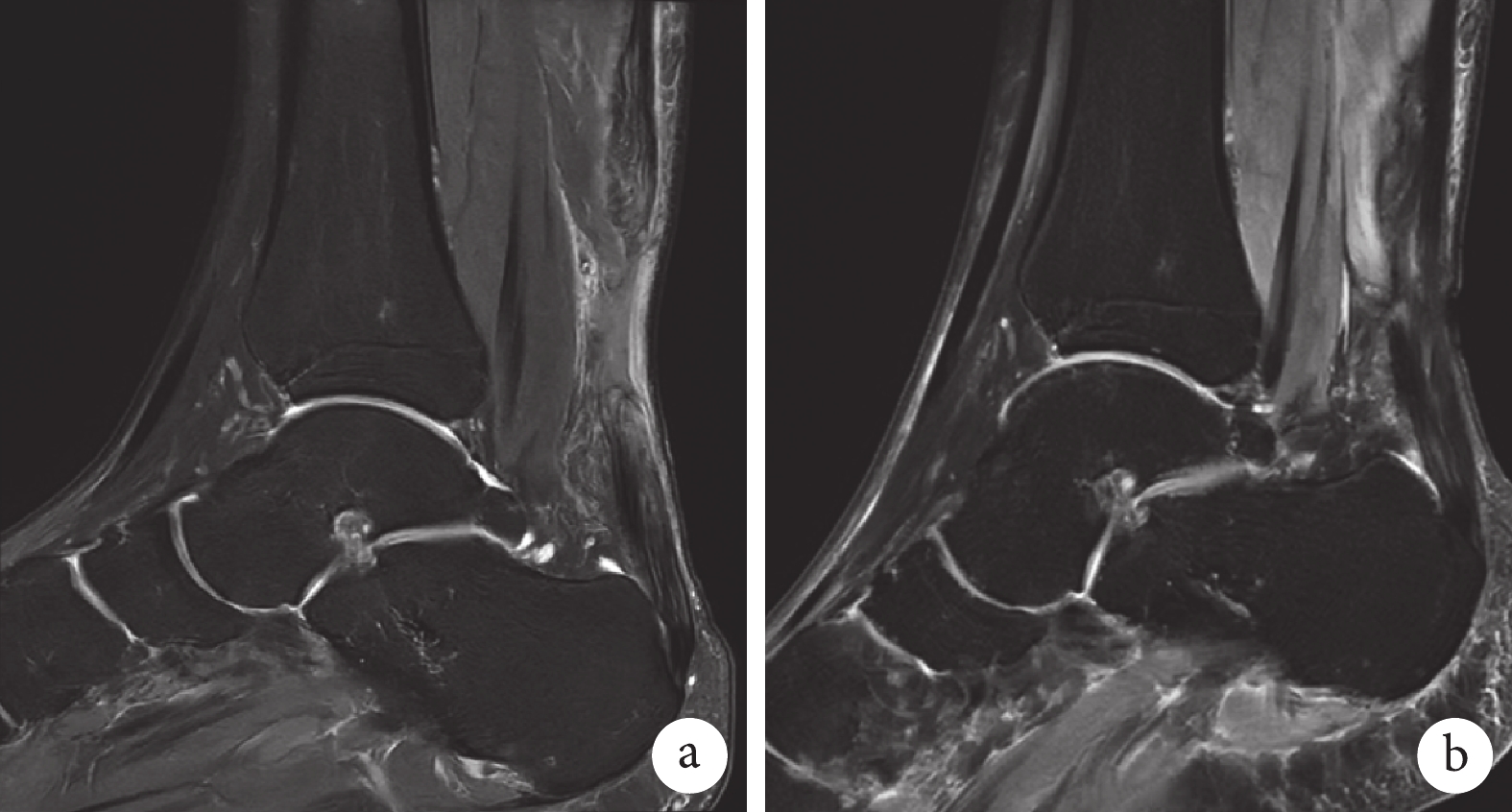

圖2

患者,男,33歲,右側急性跟腱斷裂手術前后MRI

圖2

患者,男,33歲,右側急性跟腱斷裂手術前后MRI

a. 術前跟腱斷裂;b. 術后2個月跟腱連續性佳

Figure2. Pre- and Post-operative MRI of a 33-year-old male patient with acute Achilles tendon rupture of right anklea. Preoperative view showed Achilles tendon rupture; b. The continuity of Achilles tendon was good at 2 months after operation

3 討論

急性閉合性跟腱斷裂是最常見的運動系統疾病,多由外傷所致[9-10],對運動水平要求較高的患者首選手術治療[11]。本組30例患者均由急性運動損傷所致,采用橫形小切口鞘內“回”型微創縫合法,獲得了滿意療效。該方法有以下優勢:① 采用橫形小切口,相對于傳統縱形切口更微創化,皮膚張力小、外形美觀且幾乎無切口瘢痕反應,患者對切口滿意度較高。② 手術使用器械簡單且時間較短,只需要卵圓鉗輔助并結合術前超聲定位,即可精確過線,避免了盲目穿刺導致的腓腸神經損傷等并發癥[12-14]。③ 傳統小切口卵圓鉗抽出縫合法多使用3根縫線,而本研究采用的“回”型縫合法僅通過2根縫線進行縫合,保留了鞘膜的完整性,異物反應輕,避免了線結反應帶來的并發癥。④ 愈合條件優,“回”型縫合通過橋接和減張原理保護了原有血供,防止肌腱粘連。⑤ 關節功能恢復快,術后并發癥少。本組患者根據康復計劃,12周后均恢復正常工作及訓練,重返運動;30例患者均未出現切口感染、切口愈合不良、腓腸神經損傷、跟腱再次斷裂、深靜脈血栓形成等術后并發癥。

橫形小切口鞘內“回”型縫合法注意事項:① 該縫合法更適用于斷端位于跟腱中下位置的患者,斷裂位置較高,近端穿線可能會穿過強度較弱的肌肉組織或肌肉-肌腱交界處,從而導致縫合失效。而斷裂位置太低,如位于跟腱腱骨止點處,斷裂大多合并撕脫性骨折,可能需要采用其他方法進行固定,如帶線錨釘、擠壓螺釘等。即使未合并撕脫性骨折,同樣也會因遠端殘端不足而縫合失效。因此,我們一般選擇應用于斷端位于跟腱下1/3患者。② 術中要充分探查,由于該縫合法屬于減張縫合,單純起減張作用,一般斷端無需縫合,只需將其梳理整齊后去除血腫并重疊縫在鞘膜內即可,故斷端是否整齊不影響該術式的使用。③ 術中將卵圓鉗騎跨在跟腱兩側時需將斷端拉直,提供一定張力,避免皮膚皺縮帶來的位置變化。④ 跟腱縫線打結時,注意先將縫線梳理清楚,避免縫線雜亂無章。

綜上述,橫形小切口鞘內“回”型縫合法具有手術器械簡單、操作方便、創傷小、恢復快,是治療急性跟腱斷裂的一種安全可靠的修復方式。但本研究為單中心回顧性研究且樣本量少、隨訪時間短,未與其他手術方式進行對比研究,上述結論仍然需要進一步研究完善。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院倫理委員會批準(2024-141-01)

作者貢獻聲明 艾克熱木·艾爾肯:研究設計、實施,數據收集整理及分析,文章撰寫;高文天、張雨:參與文章修改;蔣青、秦江輝、陳東陽:手術實施、理論指導和文章修改

跟腱是人體最強及最長的肌腱,主要由比目魚肌和腓腸肌肌腱組成,兩種肌腱纖維以腱膜相連,止點區位于跟骨結節[1]。跟腱斷裂是常見的運動系統疾病之一,競技性運動員中發病率達24%,競技性跑步運動員中發病率超過50%[2]。急性跟腱斷裂的治療方法包括保守治療、開放或微創手術治療等[3]。對于對重返運動有較高要求的患者,手術治療是較好選擇。手術方法較多,經典的切開Kessler縫合或小切口導向器引導下縫合、經皮微創、微創跟腱吻合器及經通道修復縫合微創技術等,均可獲得較好臨床效果[4]。然而,切開縫合存在較多并發癥,如切口感染、切口愈合不良、腓腸神經損傷、跟腱再次斷裂、深靜脈血栓形成等[5-6];導向器引導下縫合需要特殊器械輔助;經皮微創縫合法存在過線多導致的異物反應、線結反應等并發癥。為最大程度降低上述并發癥發生率,本研究采用簡單器械卵圓鉗輔助下橫形小切口鞘內“回”型微創縫合法進行跟腱修補。現回顧分析2022年1月—2023年10月采用該縫合法治療的急性跟腱斷裂患者臨床資料,為臨床治療提供新思路。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 損傷時間<2周的初次閉合性跟腱斷裂;② 跟腱斷端位于腱腹部;③ 術前MRI或超聲檢查提示肌腱連續性中斷;④ 無踝關節手術史和感染史。排除標準:① 慢性跟腱斷裂,存在撕脫骨折;② 合并嚴重低蛋白血癥、重度貧血、惡性腫瘤等營養不良及消耗性疾病病史。2022年1月—2023年10月共30例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組患者均為男性;年齡29~51歲,平均39.8歲。身體質量指數21.22~32.05 kg/m2,平均25.39 kg/m2。致傷原因均為急性運動損傷,其中籃球傷10例,足球傷14例,羽毛球傷5例,跑步傷1例。左側跟腱斷裂16例,右側14例。專科查體:所有患者可觸及跟腱斷裂間隙,不能以足跖站立;Thompson試驗(+)。MRI示跟腱連續性中斷。受傷至手術時間1~14 d,平均3.4 d。

1.3 手術方法

術前超聲定位腓腸神經位置及其走行并標記,確認跟腱斷端的近、遠端位置并標記。患者于全身麻醉下取俯臥位,患足墊高,使用氣囊止血帶,消毒、鋪巾。于跟腱斷端中遠段處作橫形切口,切口長度約超過跟腱寬度5 mm,切開皮膚打開腱膜組織,探查后梳理馬尾狀跟腱殘端并去除血腫。跖屈位將撕裂跟腱整理整齊,首先將卵圓鉗兩孔騎跨于近端跟腱的兩側,近端在距斷端約3 cm處用9號針頭穿過跟腱和卵圓鉗兩孔,再將1號PDS線穿過9號針頭,以將用于縫合跟腱的2號愛惜幫線引入穿過跟腱;抽出針頭,回拉卵圓鉗,此時縫線穿過跟腱走行于腱膜組織內。同法于近端距斷端約2 cm處再次過線,近端成功通過2根2號愛惜幫線。然后,再將卵圓鉗騎跨于遠端跟腱兩側,同上法分別于遠端距斷端3、2 cm處分別穿過2個9號針頭,通過PDS線將近端穿出的2根愛惜幫線引出后收緊并分別打結,從而形成“回”型結構,將斷端跟腱重搭在一起,縫合腱膜組織、皮下筋膜及皮膚。見圖1。

圖1

手術過程

圖1

手術過程

a. 術前超聲定位并標記腓腸神經和肌腱斷端近、遠端;b. 梳理跟腱斷端,去除血腫;c. 跟腱斷端近端3 cm處9號針頭穿過跟腱及卵圓鉗孔,并穿過PDS線;d. 同法于跟腱斷端近端2 cm處穿過并引出愛惜幫線;e、f. 跟腱斷端遠端3、2 cm處同樣穿過9號針頭及PDS線,再將穿過近端的愛惜幫線引出;g、h. 將2根愛惜幫線收緊打結;i. 閉合切口;j. 支具固定

Figure1. Surgical processa. Preoperative ultrasound localization, marking the peroneal nerve and proximal and distal ends of Achilles tendon to the severed end; b. Combing the Achilles tendon severed end and removing the hematoma; c. The 9-gauge needle was passed through the Achilles tendon and the hole of the oval forceps at the proximal 3 cm of the Achilles tendon severed end, and the PDS wire was passed through it; d. The same method was used to pass through the Achilles tendon severed proximally at a distance of 2 cm, and to draw out the Ethicon suture; e, f. The Achilles tendon was similarly passed through the 9-gauge needle and the PDS wire at the distal 3 cm and 2 cm of the Achilles tendon severed end, and then lead out the proximal Ethicon suture; g, h. Tighten and tie the two Ethicon suture; i. Closed the incision; j. Fixation with a support

1.4 術后處理及療效評價指標

① 術后早期(0~4周):踝關節制動,術畢即開始使用支具或石膏跖屈固定,下地使用拐杖、助行器避免患肢負重;同時進行髖、膝、足趾關節的主動活動鍛煉。② 中期(4~6周):跟腱靴輔助下部分負重,無輔助下進行踝泵運動、踝關節旋轉運動;直腿抬高鍛煉大腿及臀部肌群,訓練股四頭肌、腘繩肌、臀肌等。③ 后期(6~12周):脫離跟腱靴恢復下地負重行走;進行踝關節內外翻訓練、踝泵訓練、負重踝泵訓練、跨步訓練、提踵訓練、負重提踵訓練、下肢本體感覺訓練等;并加強大腿及臀部肌群力量。④ 12周后恢復正常訓練、工作。

記錄手術時間、切口長度、術中出血量、術中并發癥、切口愈合情況、住院時間等。術后定期隨訪,采用美國矯形足踝協會(AOFAS)踝-后足評分、溫哥華瘢痕量表(VSS)評分、Arner-Lindholm評分評估踝關節外觀及功能[7-8]。

2 結果

本組手術時間30~90 min,平均54.2 min;切口長度1.3~3.5 cm,平均2.2 cm;術中出血量5~70 mL,平均22.3 mL;住院時間2~6 d,平均3.7 d。患者切口均Ⅰ期愈合,無切口感染、愈合不良、下肢深靜脈血栓形成發生。30例患者均獲隨訪,隨訪時間5.3~22.0個月,平均14.7個月。隨訪期間患者均已重返運動,未出現跟腱再斷裂、術后感染、腓腸肌損傷等并發癥。末次隨訪時,AOFAS踝-后足評分為82~100分,平均95.1分;VSS評分1~4分,平均2.1分;根據Arner-Lindholm評分評定療效,獲優24例、良6例。見圖2。

圖2

患者,男,33歲,右側急性跟腱斷裂手術前后MRI

圖2

患者,男,33歲,右側急性跟腱斷裂手術前后MRI

a. 術前跟腱斷裂;b. 術后2個月跟腱連續性佳

Figure2. Pre- and Post-operative MRI of a 33-year-old male patient with acute Achilles tendon rupture of right anklea. Preoperative view showed Achilles tendon rupture; b. The continuity of Achilles tendon was good at 2 months after operation

3 討論

急性閉合性跟腱斷裂是最常見的運動系統疾病,多由外傷所致[9-10],對運動水平要求較高的患者首選手術治療[11]。本組30例患者均由急性運動損傷所致,采用橫形小切口鞘內“回”型微創縫合法,獲得了滿意療效。該方法有以下優勢:① 采用橫形小切口,相對于傳統縱形切口更微創化,皮膚張力小、外形美觀且幾乎無切口瘢痕反應,患者對切口滿意度較高。② 手術使用器械簡單且時間較短,只需要卵圓鉗輔助并結合術前超聲定位,即可精確過線,避免了盲目穿刺導致的腓腸神經損傷等并發癥[12-14]。③ 傳統小切口卵圓鉗抽出縫合法多使用3根縫線,而本研究采用的“回”型縫合法僅通過2根縫線進行縫合,保留了鞘膜的完整性,異物反應輕,避免了線結反應帶來的并發癥。④ 愈合條件優,“回”型縫合通過橋接和減張原理保護了原有血供,防止肌腱粘連。⑤ 關節功能恢復快,術后并發癥少。本組患者根據康復計劃,12周后均恢復正常工作及訓練,重返運動;30例患者均未出現切口感染、切口愈合不良、腓腸神經損傷、跟腱再次斷裂、深靜脈血栓形成等術后并發癥。

橫形小切口鞘內“回”型縫合法注意事項:① 該縫合法更適用于斷端位于跟腱中下位置的患者,斷裂位置較高,近端穿線可能會穿過強度較弱的肌肉組織或肌肉-肌腱交界處,從而導致縫合失效。而斷裂位置太低,如位于跟腱腱骨止點處,斷裂大多合并撕脫性骨折,可能需要采用其他方法進行固定,如帶線錨釘、擠壓螺釘等。即使未合并撕脫性骨折,同樣也會因遠端殘端不足而縫合失效。因此,我們一般選擇應用于斷端位于跟腱下1/3患者。② 術中要充分探查,由于該縫合法屬于減張縫合,單純起減張作用,一般斷端無需縫合,只需將其梳理整齊后去除血腫并重疊縫在鞘膜內即可,故斷端是否整齊不影響該術式的使用。③ 術中將卵圓鉗騎跨在跟腱兩側時需將斷端拉直,提供一定張力,避免皮膚皺縮帶來的位置變化。④ 跟腱縫線打結時,注意先將縫線梳理清楚,避免縫線雜亂無章。

綜上述,橫形小切口鞘內“回”型縫合法具有手術器械簡單、操作方便、創傷小、恢復快,是治療急性跟腱斷裂的一種安全可靠的修復方式。但本研究為單中心回顧性研究且樣本量少、隨訪時間短,未與其他手術方式進行對比研究,上述結論仍然需要進一步研究完善。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的分析及其報道

倫理聲明 研究方案經南京大學醫學院附屬鼓樓醫院倫理委員會批準(2024-141-01)

作者貢獻聲明 艾克熱木·艾爾肯:研究設計、實施,數據收集整理及分析,文章撰寫;高文天、張雨:參與文章修改;蔣青、秦江輝、陳東陽:手術實施、理論指導和文章修改