引用本文: 梁新枝, 梁達強, 吳冰, 李錦濤, 李皓, 陸偉, 謝登輝, 柳海峰. 保留喙肩韌帶有限截骨彈性固定Latarjet手術解剖學研究. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(6): 691-695. doi: 10.7507/1002-1892.202403123 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Latarjet手術自1954年首次報道以來[1],術式得以不斷發展,尤其是由開放轉至關節鏡下操作[2]。該術式主要操作步驟包括移位喙突骨塊制備、肩胛下肌劈裂、固定移位喙突骨塊。目前,移位喙突骨塊大多制備成1.5~2.0 cm長并進行新鮮化,使其與關節盂缺損面貼合塑形。傳統Latarjet手術中喙突截取時需要切斷周圍喙肩韌帶以及制備較大的肩胛下肌劈裂口,不僅腋神經損傷風險較大,也會影響盂肱關節前上方穩定性[3]。鑒于此,我們提出了新型喙突截骨方法,在不切斷喙肩韌帶情況下進行斜形截骨,術中無需進行骨塊新鮮化,還能減小肩胛下肌劈裂口范圍;此外,通過采取由后向前向外劈裂肩胛下肌方法,降低腋神經損傷風險[4]。上述操作步驟僅需3個手術入路即可完成,手術操作較傳統術式簡便,大大縮短了學習時間[5-6]。考慮到喙突周圍組織結構存在個體差異,本次研究我們采用成人尸體標本解剖測量盂肱關節(關節盂、喙突)形態學參數,同時構建關節盂骨缺損模型并模擬彈性固定喙突骨塊操作,進一步探討保留喙肩韌帶有限截骨彈性固定Latarjet手術時喙突斜形截骨的可行性。報告如下。

1 實驗標本及方法

1.1 實驗標本

研究采用6具成年尸體12個肩關節標本由深圳大學解剖教研室提供。供體男4具,女2具;年齡(43.5±11.1)歲。均排除肩關節解剖結構畸形及肩關節手術史。

1.2 實驗方法

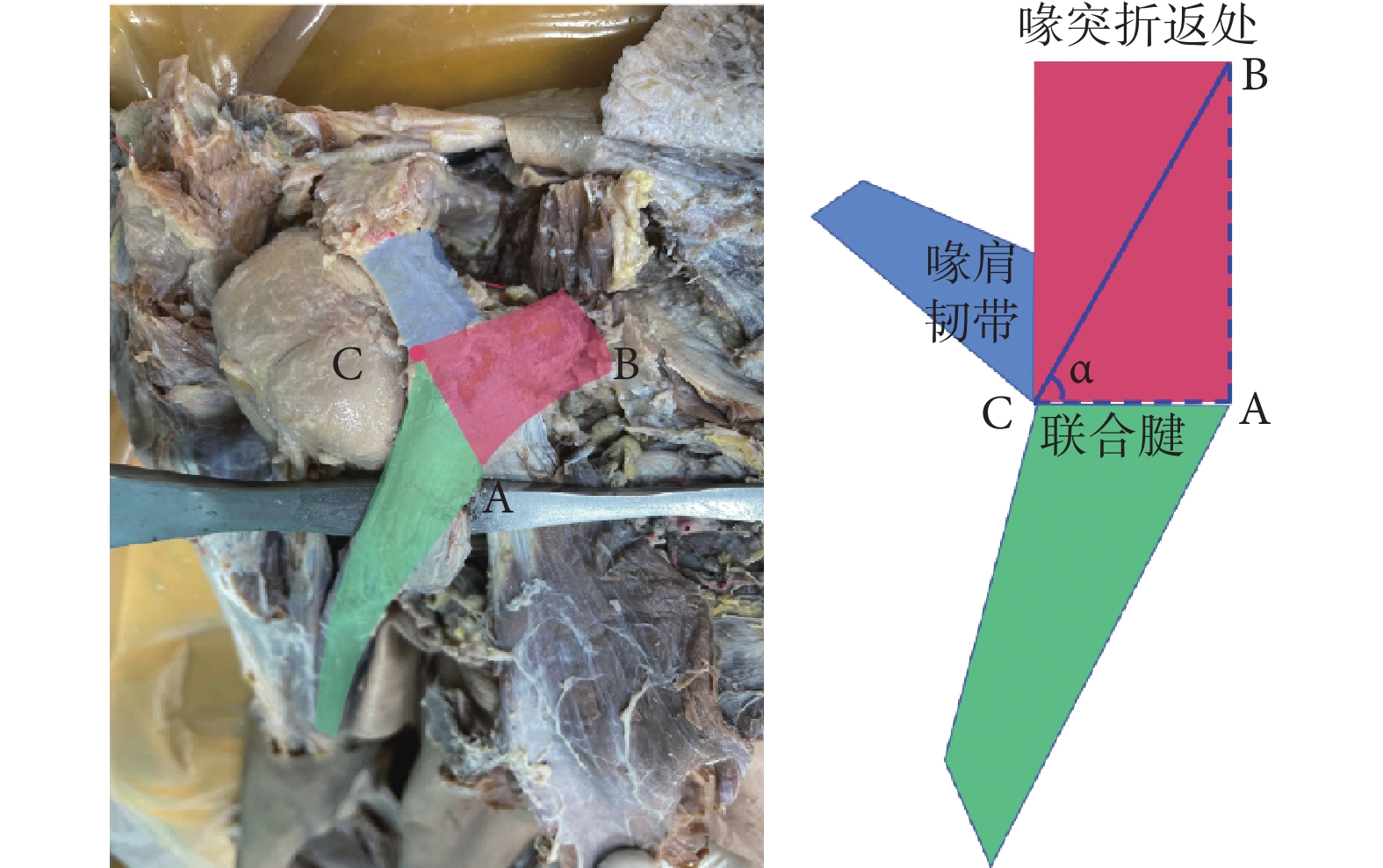

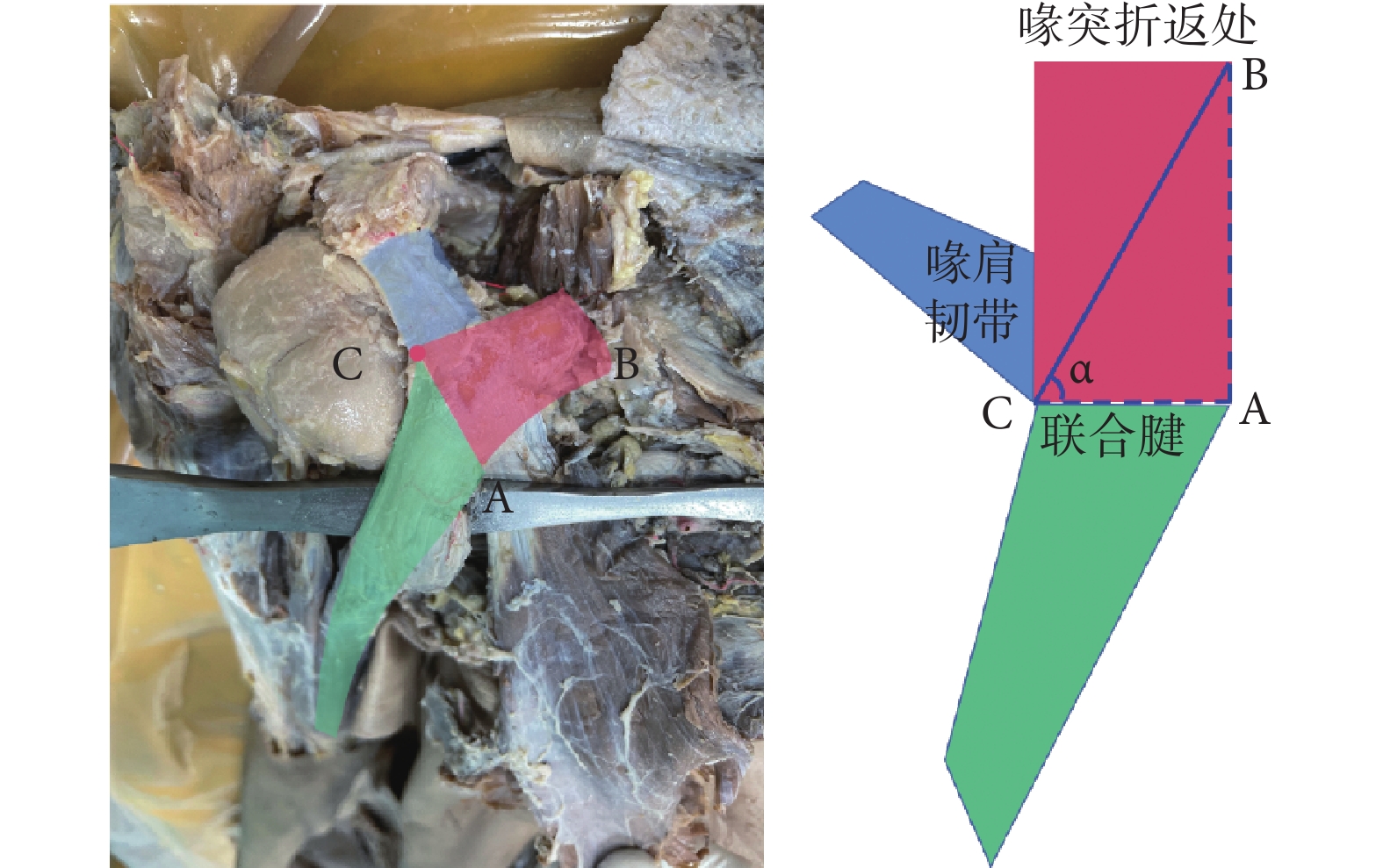

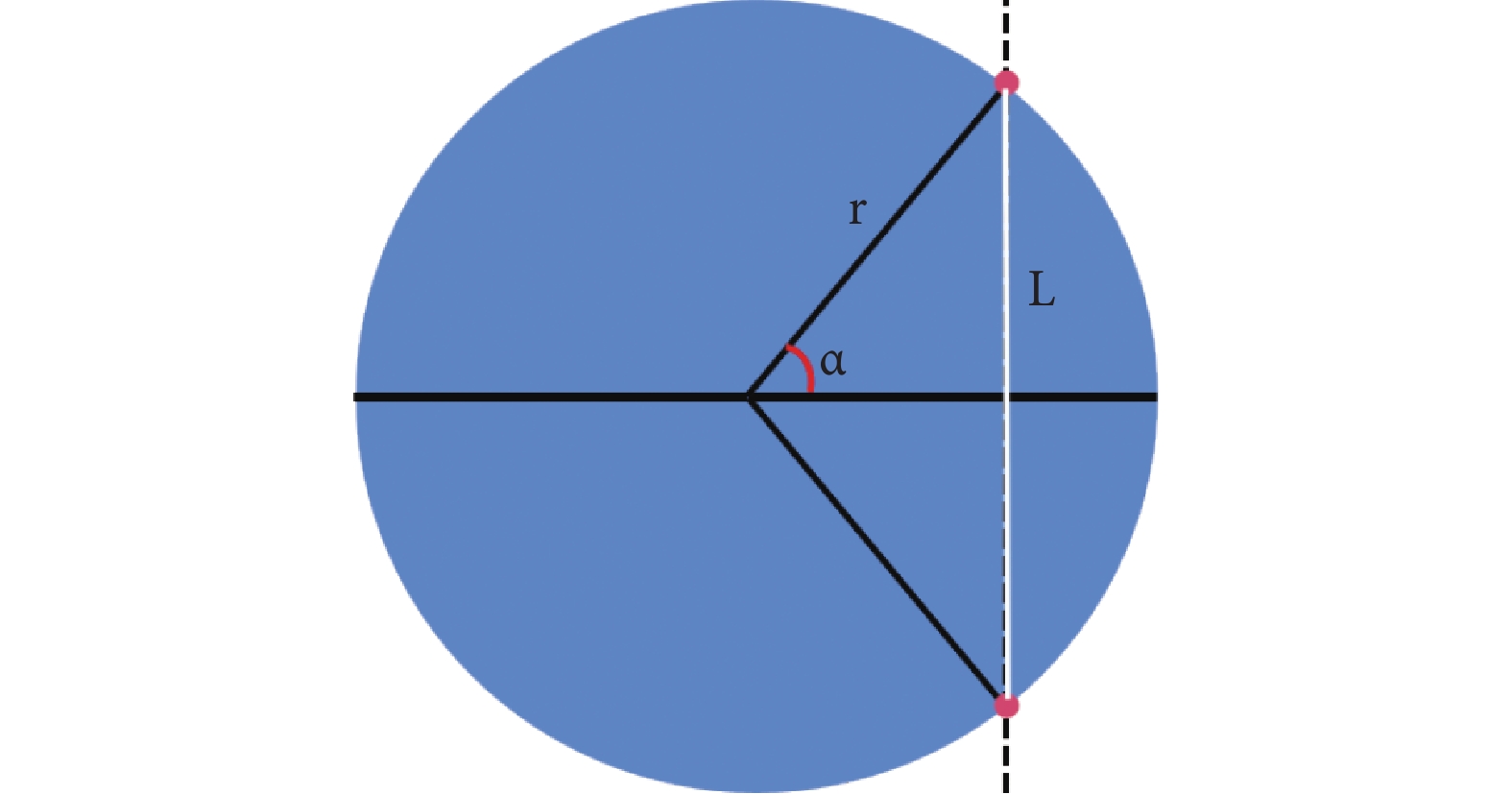

沿肩關節前方縱向切開皮膚、淺筋膜,暴露三角肌、胸大肌、胸小肌并鈍性分離,沿三角肌、胸大肌、胸小肌起點切斷并移除,從而顯露臂叢、腋動脈、肩胛下肌、聯合腱和喙突等結構。沿肩胛下肌肱骨止點切開肩胛下肌并鈍性分離,以顯露盂肱關節。分離周圍肌肉軟組織,用骨刀鑿下喙突、關節盂及部分肩峰,保留聯合腱及喙肩韌帶。觀察喙肩韌帶與聯合腱是否相連,確定兩者交叉點(C點),以該點為起點測量喙突尖距離喙突折返處的垂直長度(AB)、以C點為起點允許的最長截骨線長度(BC)。并按照以下公式計算最大截骨角度(∠α),公式:Sin∠α =AB/BC。見圖1。

圖1

基于肩關節標本解剖結構測量示意圖

Figure1.

Illustration of anatomical measurements based on shoulder joint specimen

圖1

基于肩關節標本解剖結構測量示意圖

Figure1.

Illustration of anatomical measurements based on shoulder joint specimen

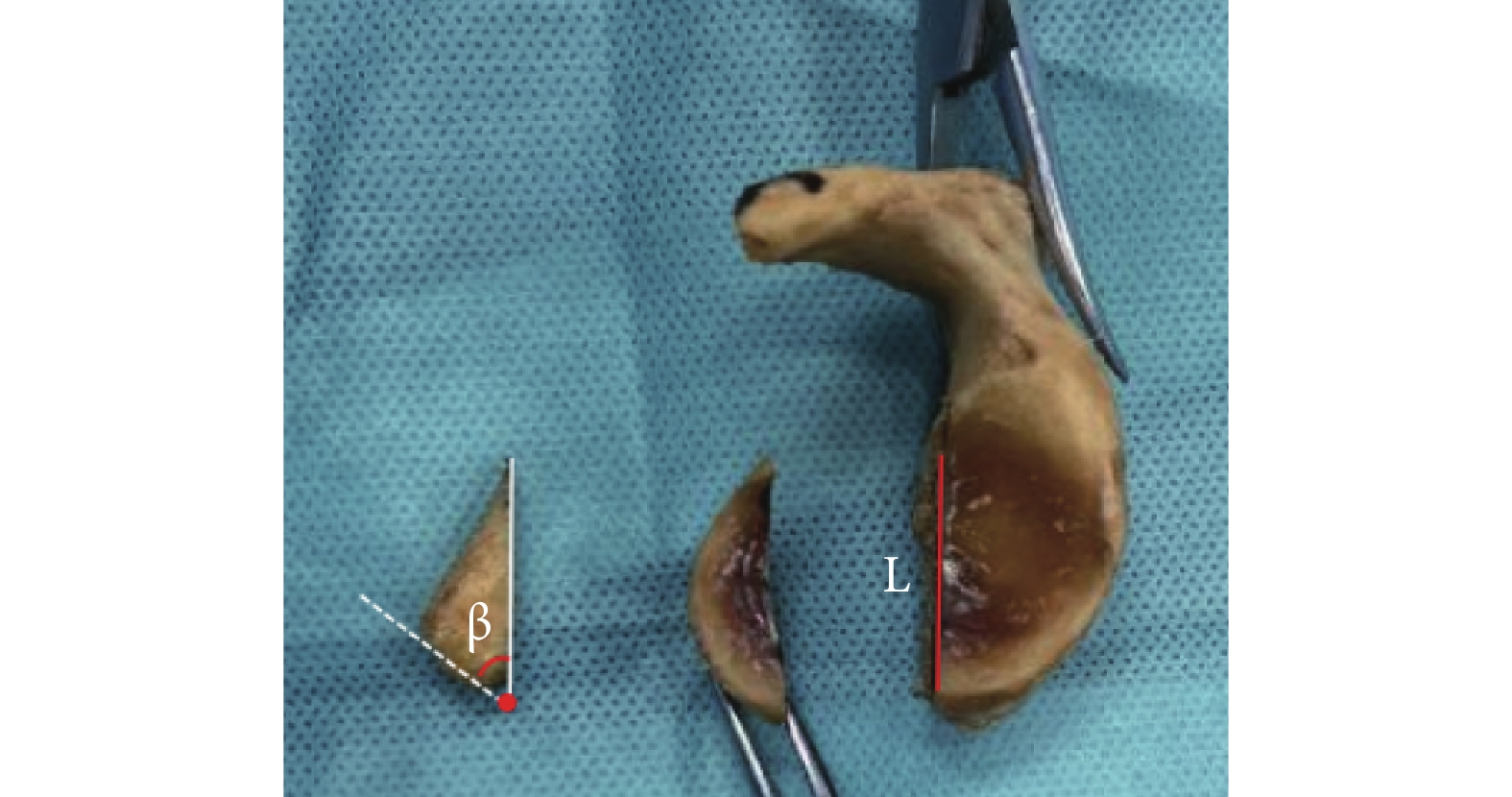

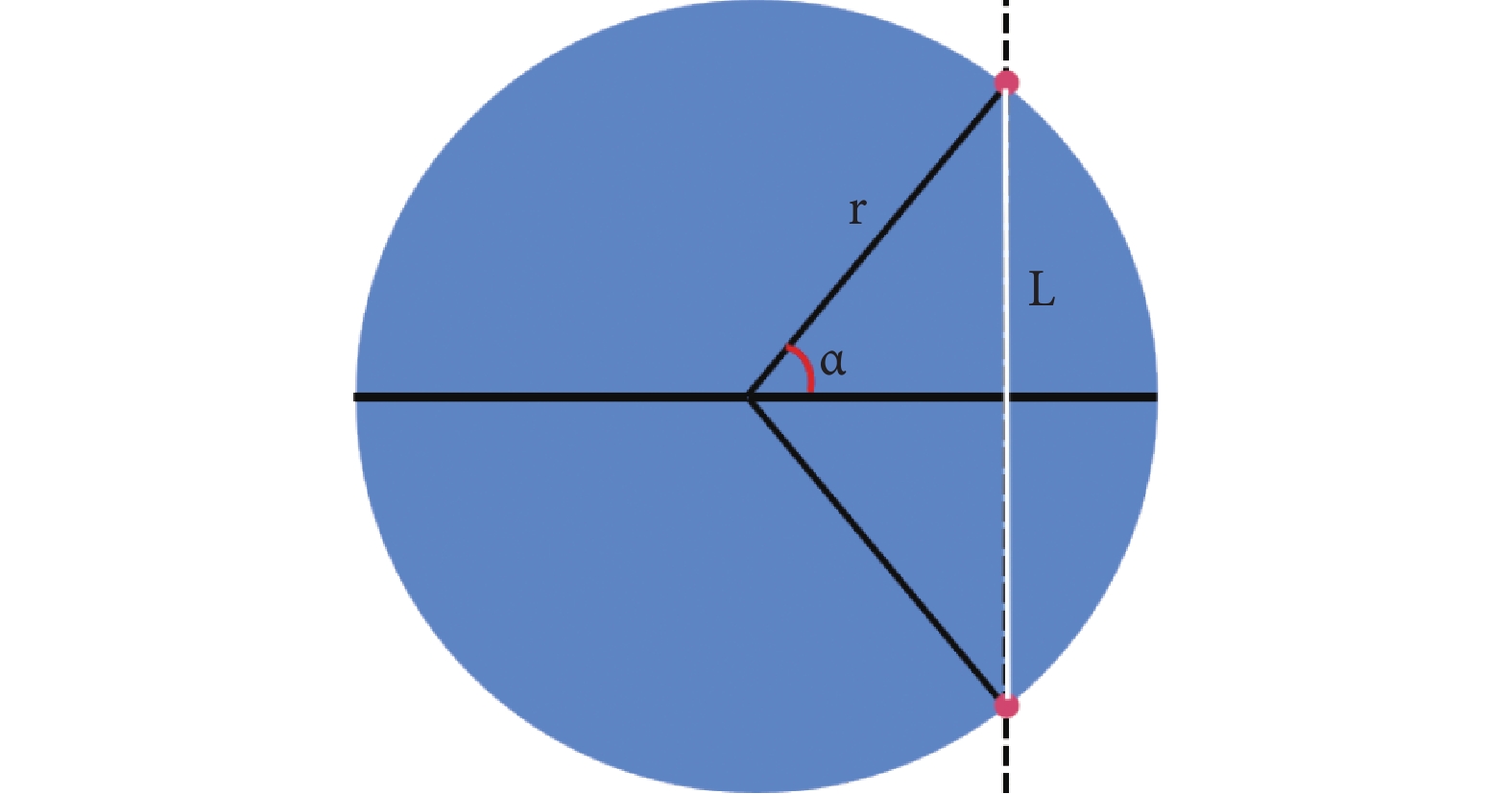

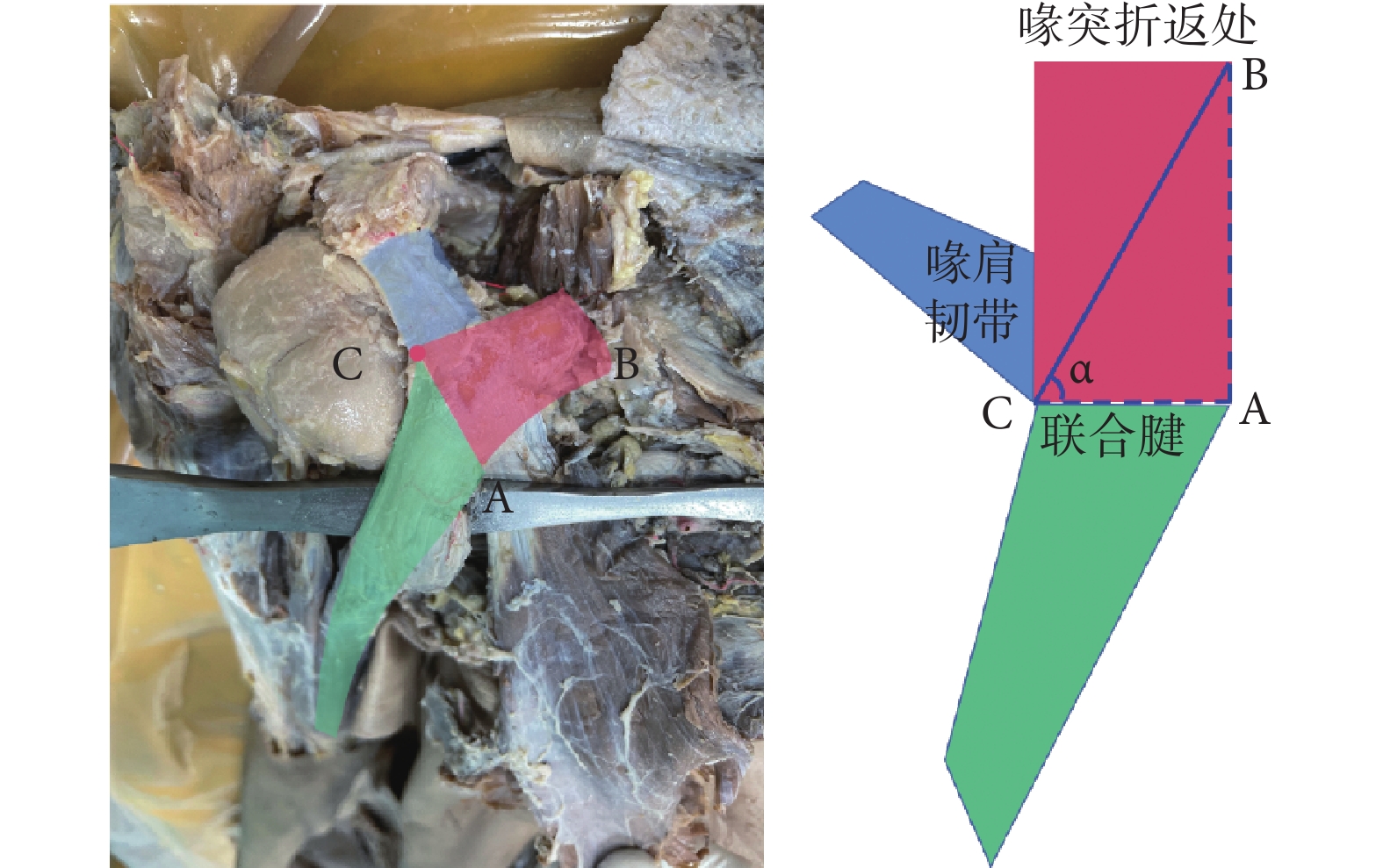

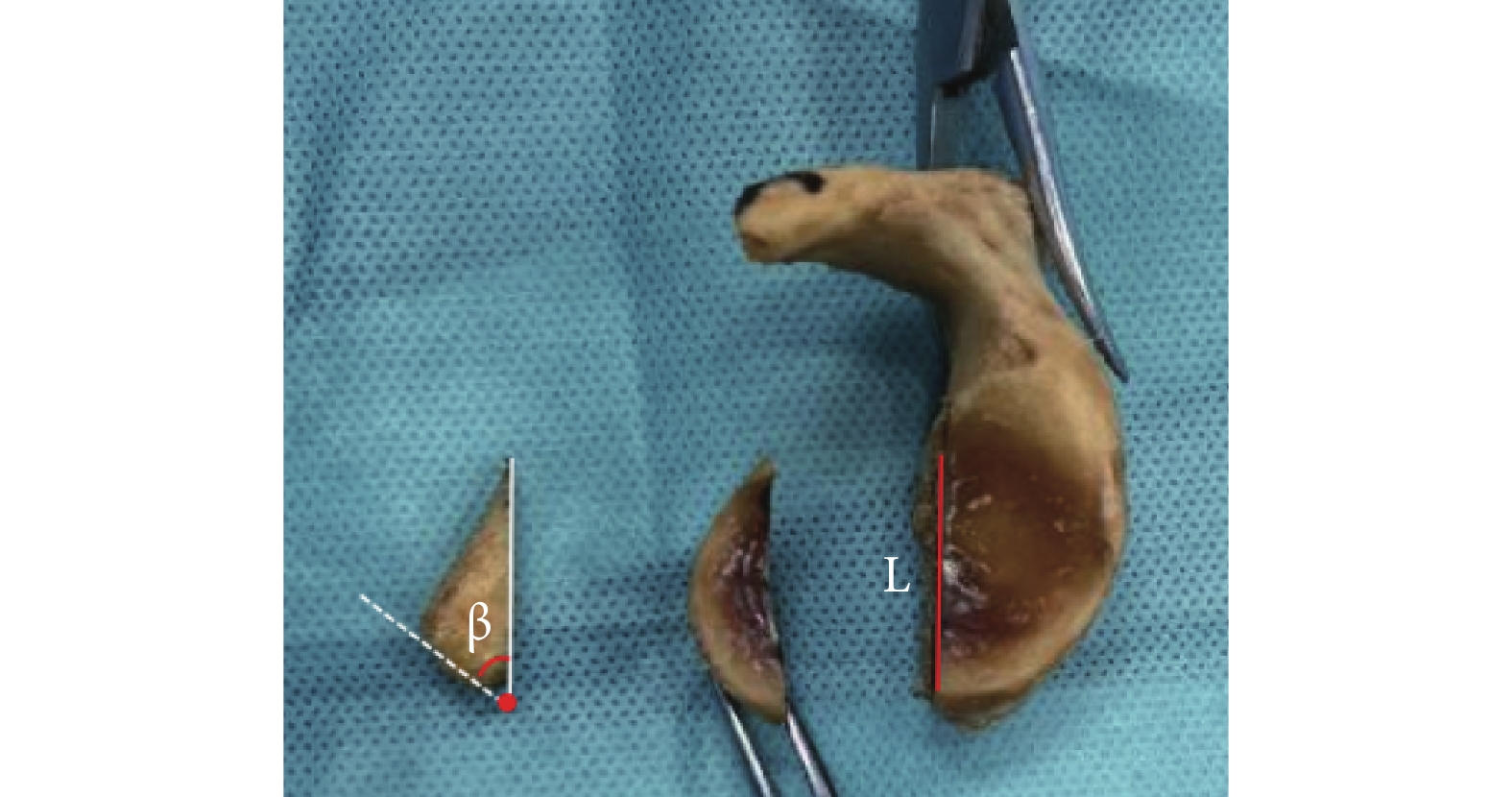

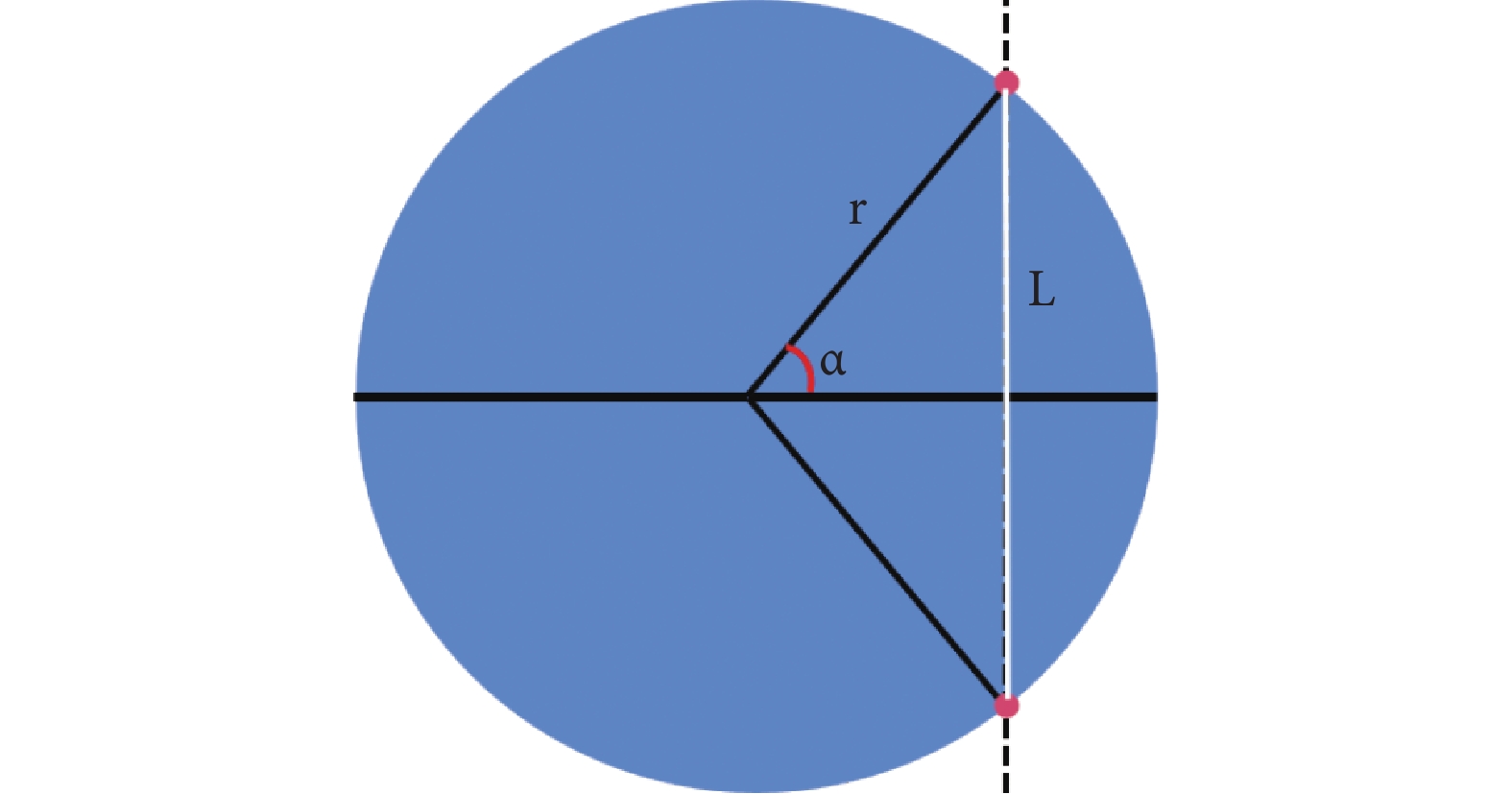

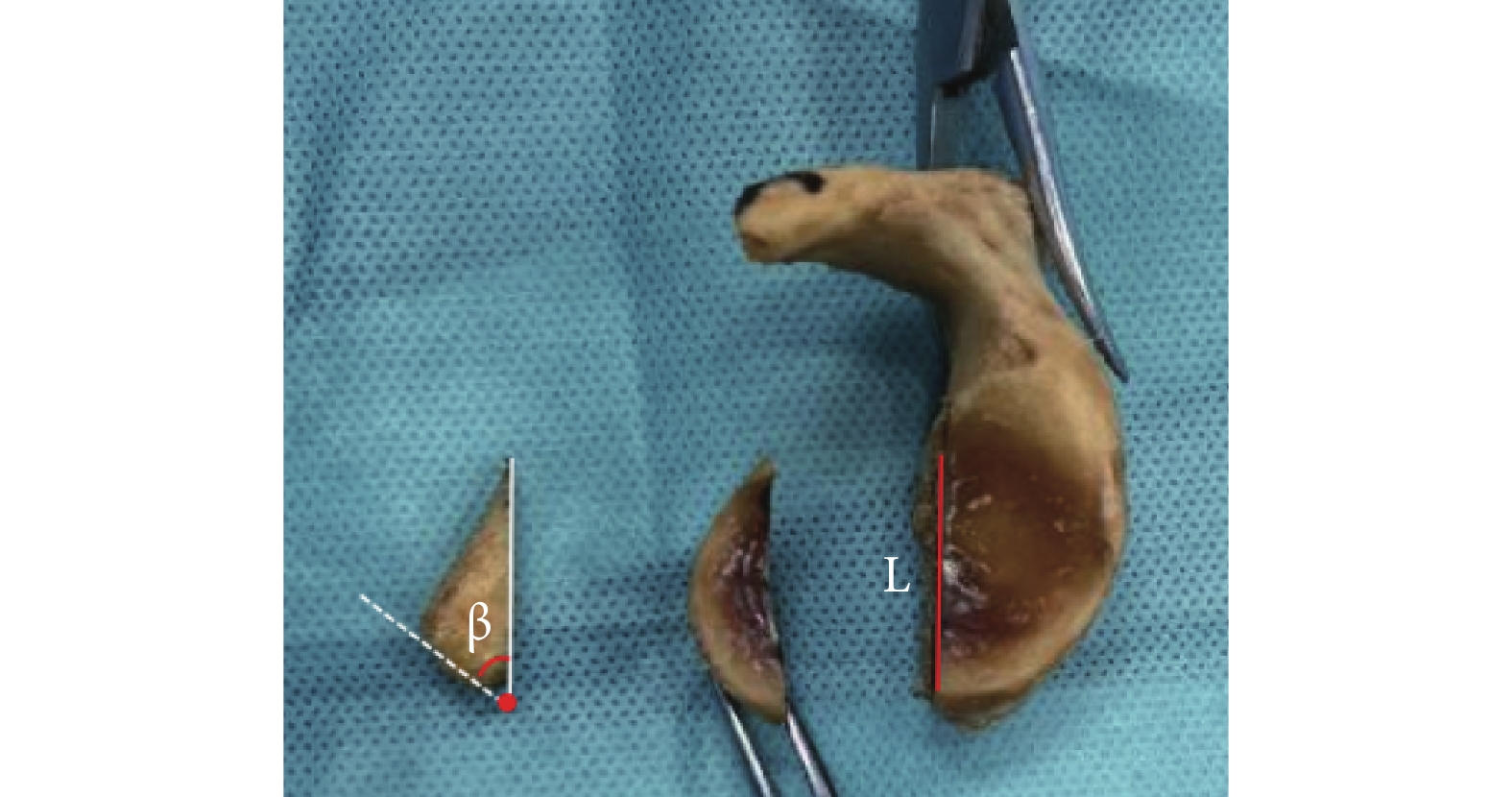

然后采用擺鋸隨機制備不同程度的關節盂前下方骨缺損模型(圖2),測量關節盂骨缺損弧長度(L);按照以下公式計算關節盂骨缺損面積(圖3):缺損面積=πr2×(2×∠α/360°)?L×(r×Cos∠α)/2,其中r為關節盂圓半徑(1/2關節盂寬度),∠α為截骨角度(參照Sin∠α =AB/BC公式計算獲得);進一步按以下公式計算骨缺損比例:骨缺損比例=骨缺損面積/πr2×100%。然后,以喙肩韌帶與聯合腱交叉點為起點,根據測量的關節盂骨缺損弧長度計算獲得相關測量指標結果,設計并行喙突斜形截骨。截骨后采用直尺測量喙突截骨長度、圓尺測量截骨角度(∠β)。將切割的關節盂骨缺損部分與截下的喙突骨塊進行比對(圖2)后,按照線袢彈性固定Latarjet手術方法裝配斜形截骨后喙突骨塊,觀察術后關節盂最適圓恢復情況,同時觀察骨塊中心位置(圖4)。

圖2

關節盂骨缺損模型及截骨設計示意圖

圖2

關節盂骨缺損模型及截骨設計示意圖

白色虛線:喙突尖前緣 白色實線:截骨長度 紅色實線:關節盂骨缺損弧 ∠β:實際截骨角度

Figure2. Illustration of glenoid defect model and osteotomy designWhite dashed line: the anterior edge of the coracoid tip White solid line: the length of the osteotomy Red solid line: the arc of the glenoid defect ∠β: the actual osteotomy angle

圖3

關節盂骨缺損面積測算示意圖

Figure3.

Illustration of the glenoid defect area calculation method

圖3

關節盂骨缺損面積測算示意圖

Figure3.

Illustration of the glenoid defect area calculation method

圖4

彈性固定Latarjet重建術后觀察

圖4

彈性固定Latarjet重建術后觀察

白色虛線區域示喙突截骨部分,紅色實線區域示關節盂圓,兩者接觸面的白、紅色實線分別為喙突截骨長度及關節盂骨缺損弧長度;黑色虛線示喙突骨塊中心定位骨道;A點為喙突骨塊頂點,B點為關節盂圓心

Figure4. Observation after suture button fixation Latarjet procedureThe area enclosed by the white dashed line indicated the coracoid osteotomy part, and the area enclosed by the red solid line indicated the glenoid rim; the white solid line and red solid line at the contact surface indicated the length of the coracoid osteotomy and the arc length of the glenoid defect, respectively. The black dashed line indicated the central positioning bone tunnel of the coracoid bone block. Point A indicated the apex of the bone block, and point B indicated the center of the glenoid

1.3 統計學方法

使用Graphpad 8.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,以均數±標準差表示,關節盂骨缺損弧長度與喙突截骨長度比較采用獨立樣本t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

解剖觀察示所有肩關節標本喙肩韌帶與聯合腱之間存在交叉纖維,喙突尖距離喙突折返處垂直長度為24.8~32.2 mm,平均28.5 mm;以交叉點為起點允許的最長截骨線長度為26.7~36.9 mm,平均32.0 mm;最大截骨角度為58.8°~71.9°,平均63.5°。

基于關節盂前下方骨缺損模型,測量關節盂骨缺損弧長度為22.6~29.4 mm,平均26.0 mm;關節盂骨缺損面積為20.8%~26.2%,平均23.7%。基于喙突骨塊,測量喙突截骨長度23.5~31.4 mm,平均26.4 mm;截骨角度51.3°~69.2°,平均57.1°。關節盂骨缺損弧長度與喙突截骨長度比較,差異無統計學意義 [(25.13±3.05)mm vs. (25.35±4.73)mm;t=0.420,P=0.679]。喙突截骨骨塊與造模截下的關節盂骨塊對比,兩者形狀接近。

模擬彈性固定Latarjet手術后發現,所有模型中喙突骨塊最高點(線袢固定位置)均位于最適圓圓心下方,骨塊集中于重建關節盂前下方。

3 討論

Latarjet手術作為治療復發性肩關節脫位伴骨缺損的有效方法之一,在經過一系列改良后已是臨床成熟術式[5-15]。但術后仍存在移植物吸收導致手術失敗、神經損傷及喙肩韌帶破壞導致盂肱關節前上方不穩等問題[3,16-17]。鑒于此,本團隊擬進一步改良Latarjet手術,以減少手術對周圍結構的破壞,從而減少并發癥的發生。

目前,導致移植物失效的因素主要包括關節盂塑形不良、骨塊吸收及接觸面骨愈合程度差,而上述影響因素均與術前截骨設計、術中骨塊固定方式及位置、術中關節盂接觸面新鮮化程度密切相關。關于骨塊固定方式,傳統螺釘固定術后骨塊吸收并發癥發生率高[18-20]。2007年Lafosse等[2]首次提出使用線袢固定來代替螺釘固定,之后開始在臨床廣泛應用。彈性固定方法特有的韌性緩沖對于骨塊塑形具有良好促進作用,移位的喙突骨塊可以根據術后盂肱關節運動情況不斷塑形并最終達到穩定;同時在既往生物力學試驗中,我們發現彈性固定強度足夠,且不存在應力遮擋現象,均有助于Latarjet術后關節盂重塑[21]。為此,本研究同樣采取線袢彈性固定,骨塊固定牢固,與接觸面緊密貼合,無明顯移位。

本研究參照傳統Latarjet手術喙突骨塊定位方法,骨塊中心需放置于關節盂赤道以下。研究結果顯示,根據術前關節盂骨缺損模型測量的缺損弧長度,可以確定關節盂骨缺損面積,同時據此長度設計喙突截骨,截骨后實際測量的截骨長度與關節盂骨缺損長度差異無統計學意義,提示采用本研究截骨設計方法造成的截骨誤差小。同時,關節盂骨缺損弧長度與喙突截骨長度接近時,術后喙突骨塊最高點(線袢固定位置)始終位于最適圓圓心下方,兩點連線確定骨道方向可以發現骨道由關節盂后下方斜向前上方,結合關節盂前傾前屈特點,關節鏡下后側入路固定骨塊定位操作將變得簡單。此外,斜形截骨的喙突骨塊為類似三角形,其骨量主要集中于重建關節盂前下方,對于防止肩關節前下方脫位具有重要意義。

斜形截骨保留喙肩韌帶作為本次改良Latarjet手術的亮點,保留了喙突上的喙肩韌帶。既往有學者指出Latarjet手術喙突截骨過程中會破壞喙肩韌帶,從而破壞盂肱關節上方穩定性,導致盂肱間隙變窄,術后出現其他肩關節不適癥狀[4]。鑒于此,我們希望術中盡可能保留喙肩韌帶完整性,斜形截骨則能達到這一目的。此外,通過喙突截骨部分與造模截下關節盂部分對比,發現兩者形狀接近,提示斜形截骨這一新型截骨方法獲得的喙突骨塊基本滿足關節盂缺損修復需求。截骨過程中我們先采用骨刀標記截骨線,起點位于喙肩韌帶與聯合腱交點;隨后使用更寬的骨刀進行截骨。傳統截骨方式采取平行于喙突尖端橫形截骨,而本研究斜形截骨獲得的骨塊明顯減小,保留了部分與喙肩韌帶連接部分,提示肩胛下肌及關節囊劈裂窗口也更小,有望縮短手術時間,降低因肩胛下肌劈裂過大導致的術后外旋活動丟失風險,也能降低腋神經損傷風險[4]。

傳統Latarjet橫形截骨方式最大截骨長度為2 cm,僅能滿足缺損弧長度為2 cm的關節盂缺損。根據直角三角形的斜邊大于直角邊原理,斜形截骨允許最大截骨長度一定超過2 cm,該截骨方式增加了喙突轉位Latarjet手術修復關節盂骨缺損范圍。通過測量我們發現以交叉點為起點允許的最長截骨線長度平均32 mm,明顯超過實際截骨長度平均26.4 mm,提示能滿足較大關節盂骨缺損修復的需求。由于斜形截骨面積大于既往傳統截骨后新鮮處理截骨面積,所以我們認為斜形截骨后不需要對關節盂再次新鮮化處理。

本研究結果提示保留喙肩韌帶Latarjet手術具有以下優點:① 肩胛下肌劈裂窗口更小,避免術后外旋活動丟失,降低神經損傷風險;② 喙突骨塊位置良好,骨塊頂點位于關節盂圓之下,大部分骨量位于前下方,對于阻擋肩關節前下方脫位具有重要意義;③ 保留喙肩韌帶能保證術后肩關節前上方穩定性,避免破壞更多結構;④ 斜形截骨能滿足關節盂骨缺損弧長度,且術后即刻發現重建關節盂與原關節盂形狀類似;⑤ 斜形截骨面無需再次新鮮化,可直接貼合關節盂缺損面。

但是本研究僅對尸體標本進行解剖觀測,部分操作在實際手術過程中可能有所不同,而且開放及關節鏡下操作也存在差異。因此,上述結論有待動物實驗以及臨床研究進一步驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經深圳大學醫學部倫理委員會批準(PN-2021-028)

作者貢獻聲明 梁新枝、梁達強:參與實驗設計;梁新枝、吳冰、李錦濤:參與實驗實施;梁新枝、李皓:數據收集、統計分析;梁新枝:文章撰寫;李皓、柳海峰、陸偉、謝登輝:對文章的知識性內容作批評性審閱

Latarjet手術自1954年首次報道以來[1],術式得以不斷發展,尤其是由開放轉至關節鏡下操作[2]。該術式主要操作步驟包括移位喙突骨塊制備、肩胛下肌劈裂、固定移位喙突骨塊。目前,移位喙突骨塊大多制備成1.5~2.0 cm長并進行新鮮化,使其與關節盂缺損面貼合塑形。傳統Latarjet手術中喙突截取時需要切斷周圍喙肩韌帶以及制備較大的肩胛下肌劈裂口,不僅腋神經損傷風險較大,也會影響盂肱關節前上方穩定性[3]。鑒于此,我們提出了新型喙突截骨方法,在不切斷喙肩韌帶情況下進行斜形截骨,術中無需進行骨塊新鮮化,還能減小肩胛下肌劈裂口范圍;此外,通過采取由后向前向外劈裂肩胛下肌方法,降低腋神經損傷風險[4]。上述操作步驟僅需3個手術入路即可完成,手術操作較傳統術式簡便,大大縮短了學習時間[5-6]。考慮到喙突周圍組織結構存在個體差異,本次研究我們采用成人尸體標本解剖測量盂肱關節(關節盂、喙突)形態學參數,同時構建關節盂骨缺損模型并模擬彈性固定喙突骨塊操作,進一步探討保留喙肩韌帶有限截骨彈性固定Latarjet手術時喙突斜形截骨的可行性。報告如下。

1 實驗標本及方法

1.1 實驗標本

研究采用6具成年尸體12個肩關節標本由深圳大學解剖教研室提供。供體男4具,女2具;年齡(43.5±11.1)歲。均排除肩關節解剖結構畸形及肩關節手術史。

1.2 實驗方法

沿肩關節前方縱向切開皮膚、淺筋膜,暴露三角肌、胸大肌、胸小肌并鈍性分離,沿三角肌、胸大肌、胸小肌起點切斷并移除,從而顯露臂叢、腋動脈、肩胛下肌、聯合腱和喙突等結構。沿肩胛下肌肱骨止點切開肩胛下肌并鈍性分離,以顯露盂肱關節。分離周圍肌肉軟組織,用骨刀鑿下喙突、關節盂及部分肩峰,保留聯合腱及喙肩韌帶。觀察喙肩韌帶與聯合腱是否相連,確定兩者交叉點(C點),以該點為起點測量喙突尖距離喙突折返處的垂直長度(AB)、以C點為起點允許的最長截骨線長度(BC)。并按照以下公式計算最大截骨角度(∠α),公式:Sin∠α =AB/BC。見圖1。

圖1

基于肩關節標本解剖結構測量示意圖

Figure1.

Illustration of anatomical measurements based on shoulder joint specimen

圖1

基于肩關節標本解剖結構測量示意圖

Figure1.

Illustration of anatomical measurements based on shoulder joint specimen

然后采用擺鋸隨機制備不同程度的關節盂前下方骨缺損模型(圖2),測量關節盂骨缺損弧長度(L);按照以下公式計算關節盂骨缺損面積(圖3):缺損面積=πr2×(2×∠α/360°)?L×(r×Cos∠α)/2,其中r為關節盂圓半徑(1/2關節盂寬度),∠α為截骨角度(參照Sin∠α =AB/BC公式計算獲得);進一步按以下公式計算骨缺損比例:骨缺損比例=骨缺損面積/πr2×100%。然后,以喙肩韌帶與聯合腱交叉點為起點,根據測量的關節盂骨缺損弧長度計算獲得相關測量指標結果,設計并行喙突斜形截骨。截骨后采用直尺測量喙突截骨長度、圓尺測量截骨角度(∠β)。將切割的關節盂骨缺損部分與截下的喙突骨塊進行比對(圖2)后,按照線袢彈性固定Latarjet手術方法裝配斜形截骨后喙突骨塊,觀察術后關節盂最適圓恢復情況,同時觀察骨塊中心位置(圖4)。

圖2

關節盂骨缺損模型及截骨設計示意圖

圖2

關節盂骨缺損模型及截骨設計示意圖

白色虛線:喙突尖前緣 白色實線:截骨長度 紅色實線:關節盂骨缺損弧 ∠β:實際截骨角度

Figure2. Illustration of glenoid defect model and osteotomy designWhite dashed line: the anterior edge of the coracoid tip White solid line: the length of the osteotomy Red solid line: the arc of the glenoid defect ∠β: the actual osteotomy angle

圖3

關節盂骨缺損面積測算示意圖

Figure3.

Illustration of the glenoid defect area calculation method

圖3

關節盂骨缺損面積測算示意圖

Figure3.

Illustration of the glenoid defect area calculation method

圖4

彈性固定Latarjet重建術后觀察

圖4

彈性固定Latarjet重建術后觀察

白色虛線區域示喙突截骨部分,紅色實線區域示關節盂圓,兩者接觸面的白、紅色實線分別為喙突截骨長度及關節盂骨缺損弧長度;黑色虛線示喙突骨塊中心定位骨道;A點為喙突骨塊頂點,B點為關節盂圓心

Figure4. Observation after suture button fixation Latarjet procedureThe area enclosed by the white dashed line indicated the coracoid osteotomy part, and the area enclosed by the red solid line indicated the glenoid rim; the white solid line and red solid line at the contact surface indicated the length of the coracoid osteotomy and the arc length of the glenoid defect, respectively. The black dashed line indicated the central positioning bone tunnel of the coracoid bone block. Point A indicated the apex of the bone block, and point B indicated the center of the glenoid

1.3 統計學方法

使用Graphpad 8.0統計軟件進行分析。計量資料經Shapiro-Wilk檢驗均符合正態分布,以均數±標準差表示,關節盂骨缺損弧長度與喙突截骨長度比較采用獨立樣本t檢驗;檢驗水準α=0.05。

2 結果

解剖觀察示所有肩關節標本喙肩韌帶與聯合腱之間存在交叉纖維,喙突尖距離喙突折返處垂直長度為24.8~32.2 mm,平均28.5 mm;以交叉點為起點允許的最長截骨線長度為26.7~36.9 mm,平均32.0 mm;最大截骨角度為58.8°~71.9°,平均63.5°。

基于關節盂前下方骨缺損模型,測量關節盂骨缺損弧長度為22.6~29.4 mm,平均26.0 mm;關節盂骨缺損面積為20.8%~26.2%,平均23.7%。基于喙突骨塊,測量喙突截骨長度23.5~31.4 mm,平均26.4 mm;截骨角度51.3°~69.2°,平均57.1°。關節盂骨缺損弧長度與喙突截骨長度比較,差異無統計學意義 [(25.13±3.05)mm vs. (25.35±4.73)mm;t=0.420,P=0.679]。喙突截骨骨塊與造模截下的關節盂骨塊對比,兩者形狀接近。

模擬彈性固定Latarjet手術后發現,所有模型中喙突骨塊最高點(線袢固定位置)均位于最適圓圓心下方,骨塊集中于重建關節盂前下方。

3 討論

Latarjet手術作為治療復發性肩關節脫位伴骨缺損的有效方法之一,在經過一系列改良后已是臨床成熟術式[5-15]。但術后仍存在移植物吸收導致手術失敗、神經損傷及喙肩韌帶破壞導致盂肱關節前上方不穩等問題[3,16-17]。鑒于此,本團隊擬進一步改良Latarjet手術,以減少手術對周圍結構的破壞,從而減少并發癥的發生。

目前,導致移植物失效的因素主要包括關節盂塑形不良、骨塊吸收及接觸面骨愈合程度差,而上述影響因素均與術前截骨設計、術中骨塊固定方式及位置、術中關節盂接觸面新鮮化程度密切相關。關于骨塊固定方式,傳統螺釘固定術后骨塊吸收并發癥發生率高[18-20]。2007年Lafosse等[2]首次提出使用線袢固定來代替螺釘固定,之后開始在臨床廣泛應用。彈性固定方法特有的韌性緩沖對于骨塊塑形具有良好促進作用,移位的喙突骨塊可以根據術后盂肱關節運動情況不斷塑形并最終達到穩定;同時在既往生物力學試驗中,我們發現彈性固定強度足夠,且不存在應力遮擋現象,均有助于Latarjet術后關節盂重塑[21]。為此,本研究同樣采取線袢彈性固定,骨塊固定牢固,與接觸面緊密貼合,無明顯移位。

本研究參照傳統Latarjet手術喙突骨塊定位方法,骨塊中心需放置于關節盂赤道以下。研究結果顯示,根據術前關節盂骨缺損模型測量的缺損弧長度,可以確定關節盂骨缺損面積,同時據此長度設計喙突截骨,截骨后實際測量的截骨長度與關節盂骨缺損長度差異無統計學意義,提示采用本研究截骨設計方法造成的截骨誤差小。同時,關節盂骨缺損弧長度與喙突截骨長度接近時,術后喙突骨塊最高點(線袢固定位置)始終位于最適圓圓心下方,兩點連線確定骨道方向可以發現骨道由關節盂后下方斜向前上方,結合關節盂前傾前屈特點,關節鏡下后側入路固定骨塊定位操作將變得簡單。此外,斜形截骨的喙突骨塊為類似三角形,其骨量主要集中于重建關節盂前下方,對于防止肩關節前下方脫位具有重要意義。

斜形截骨保留喙肩韌帶作為本次改良Latarjet手術的亮點,保留了喙突上的喙肩韌帶。既往有學者指出Latarjet手術喙突截骨過程中會破壞喙肩韌帶,從而破壞盂肱關節上方穩定性,導致盂肱間隙變窄,術后出現其他肩關節不適癥狀[4]。鑒于此,我們希望術中盡可能保留喙肩韌帶完整性,斜形截骨則能達到這一目的。此外,通過喙突截骨部分與造模截下關節盂部分對比,發現兩者形狀接近,提示斜形截骨這一新型截骨方法獲得的喙突骨塊基本滿足關節盂缺損修復需求。截骨過程中我們先采用骨刀標記截骨線,起點位于喙肩韌帶與聯合腱交點;隨后使用更寬的骨刀進行截骨。傳統截骨方式采取平行于喙突尖端橫形截骨,而本研究斜形截骨獲得的骨塊明顯減小,保留了部分與喙肩韌帶連接部分,提示肩胛下肌及關節囊劈裂窗口也更小,有望縮短手術時間,降低因肩胛下肌劈裂過大導致的術后外旋活動丟失風險,也能降低腋神經損傷風險[4]。

傳統Latarjet橫形截骨方式最大截骨長度為2 cm,僅能滿足缺損弧長度為2 cm的關節盂缺損。根據直角三角形的斜邊大于直角邊原理,斜形截骨允許最大截骨長度一定超過2 cm,該截骨方式增加了喙突轉位Latarjet手術修復關節盂骨缺損范圍。通過測量我們發現以交叉點為起點允許的最長截骨線長度平均32 mm,明顯超過實際截骨長度平均26.4 mm,提示能滿足較大關節盂骨缺損修復的需求。由于斜形截骨面積大于既往傳統截骨后新鮮處理截骨面積,所以我們認為斜形截骨后不需要對關節盂再次新鮮化處理。

本研究結果提示保留喙肩韌帶Latarjet手術具有以下優點:① 肩胛下肌劈裂窗口更小,避免術后外旋活動丟失,降低神經損傷風險;② 喙突骨塊位置良好,骨塊頂點位于關節盂圓之下,大部分骨量位于前下方,對于阻擋肩關節前下方脫位具有重要意義;③ 保留喙肩韌帶能保證術后肩關節前上方穩定性,避免破壞更多結構;④ 斜形截骨能滿足關節盂骨缺損弧長度,且術后即刻發現重建關節盂與原關節盂形狀類似;⑤ 斜形截骨面無需再次新鮮化,可直接貼合關節盂缺損面。

但是本研究僅對尸體標本進行解剖觀測,部分操作在實際手術過程中可能有所不同,而且開放及關節鏡下操作也存在差異。因此,上述結論有待動物實驗以及臨床研究進一步驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突;課題經費支持沒有影響文章觀點和對研究數據客觀結果的統計分析及其報道

倫理聲明 研究方案經深圳大學醫學部倫理委員會批準(PN-2021-028)

作者貢獻聲明 梁新枝、梁達強:參與實驗設計;梁新枝、吳冰、李錦濤:參與實驗實施;梁新枝、李皓:數據收集、統計分析;梁新枝:文章撰寫;李皓、柳海峰、陸偉、謝登輝:對文章的知識性內容作批評性審閱