引用本文: 卜晗, 陸偉. 彈性固定骨遮擋方法治療肩關節復發脫位的手術意外及術后并發癥. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(6): 684-690. doi: 10.7507/1002-1892.202404050 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肩關節脫位是臨床常見肩關節不穩類型,以前方脫位多見[1]。應根據患者損傷程度進行復位或固定手術,盡可能保障患者肩關節功能恢復至傷前水平[2]。但對于復發性肩關節脫位合并關節盂巨大骨缺損者,保守治療及Bankart手術治療均不能提供足夠穩定性,術后復發脫位風險較高[3]。對于Bankart手術治療失敗患者,關節鏡下Latarjet手術是一種效果良好的修復手術[4]。但關節鏡下Latarjet手術不僅學習曲線較長,還存在一定技術難度,由于要求固定螺釘與關節盂平行固定喙突骨塊,常導致骨塊位置欠佳,或螺釘尾部可能與肱骨頭軟骨發生撞擊,甚至出現固定螺釘退出或松動、骨塊骨折、骨塊不愈合或吸收等并發癥[5]。彈性固定骨遮擋手術是一種改良的關節鏡下 Latarjet手術,在一定程度上規避了上述并發癥。目前國內外對該項技術的研究逐漸增多,在劈裂肩胛下肌[6]、喙突骨塊塑形[7]、移植骨塊偏外放置對肩關節退變影響[8]等方面都有研究報道。但對于該技術的手術意外、術后并發癥的處理方法和隨訪結果,尚未見相關報道和總結[9-10]。現回顧分析2017年7月—2023年4月采用彈性固定骨遮擋方法治療的16例復發性肩關節脫位患者臨床資料,總結該技術的手術意外及術后并發癥的解決方案,為臨床開展彈性固定骨遮擋手術提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男15例,女1例;年齡16~45歲,平均26歲。致傷原因:運動傷12例,訓練傷3例,交通事故傷1例。入院檢查:肩關節活動范圍正常;肩關節恐懼試驗陽性;CT檢查測量關節盂骨缺損10%~20%,平均13.4%;MRI檢查示骨性Bankart損傷。病程2~20年,平均7.1年。其中1例先行關節鏡下盂唇修補手術,術后肩關節仍不穩定,再次脫位;余患者均無肩關節手術史。本組患者肩關節脫位8~45次,平均17.4次;肩關節均不穩定。

1.2 手術方法

患者于插管全身麻醉及臂叢阻滯麻醉下取沙灘椅位。喙突截取與準備:以喙突為中心行3 cm長縱切口,分離皮下組織暴露喙突,剝離喙突周圍的喙肩韌帶與大部分胸小肌止點;計劃截取的喙突長度>20 mm,截取成功后,松解聯合腱周圍組織,使其游離長度>5 cm。于喙突中央長軸鉆取2.0 mm固定用骨隧道及側邊1.5 mm防旋孔。將2根高強線穿入微型袢鋼板(EndoButton;施樂輝公司,美國)后,通過2.0 mm固定用骨隧道備用,1條高強線穿入防旋孔備用。

關節鏡下探查并標記肩胛下肌上緣、關節盂缺損下緣,由后向前劈開肩胛下肌。新鮮化關節盂骨床后,采用8 mm寬定位器自關節盂由后向前進行關節盂骨隧道鉆取。用PDS-Ⅱ線將固定骨隧道的高強線從前方關節盂骨隧道引入并在關節后側引出,將骨塊拉入關節內,使用1枚微型袢鋼板在關節盂后側固定。通過防旋孔放置1條高強線,使用1枚免打結錨釘在關節盂表面固定,起到防止喙突旋轉作用。關節囊無需縫合。

1.3 術后處理

術后采用肩關節外展 30°、外旋 0° 支具固定 2 周,早期可進行手、腕和肘關節主動活動;2周后開始被動鐘擺鍛煉;6 周后去除支具,在醫師指導下進行主動康復訓練;術后 6 個月內避免進行肱二頭肌主動高強度鍛煉。

2 結果

術后患者切口均Ⅰ期愈合,無切口感染及血管損傷等并發癥發生。16例均獲隨訪,隨訪時間1~7年,平均3.6年。患者均未出現肩關節再脫位。本組出現4類術中手術意外和2類術后并發癥,均發生在該技術實施早期。見表1。

2.1 術中手術意外

2.1.1 喙突截取過大通過肩胛下肌困難

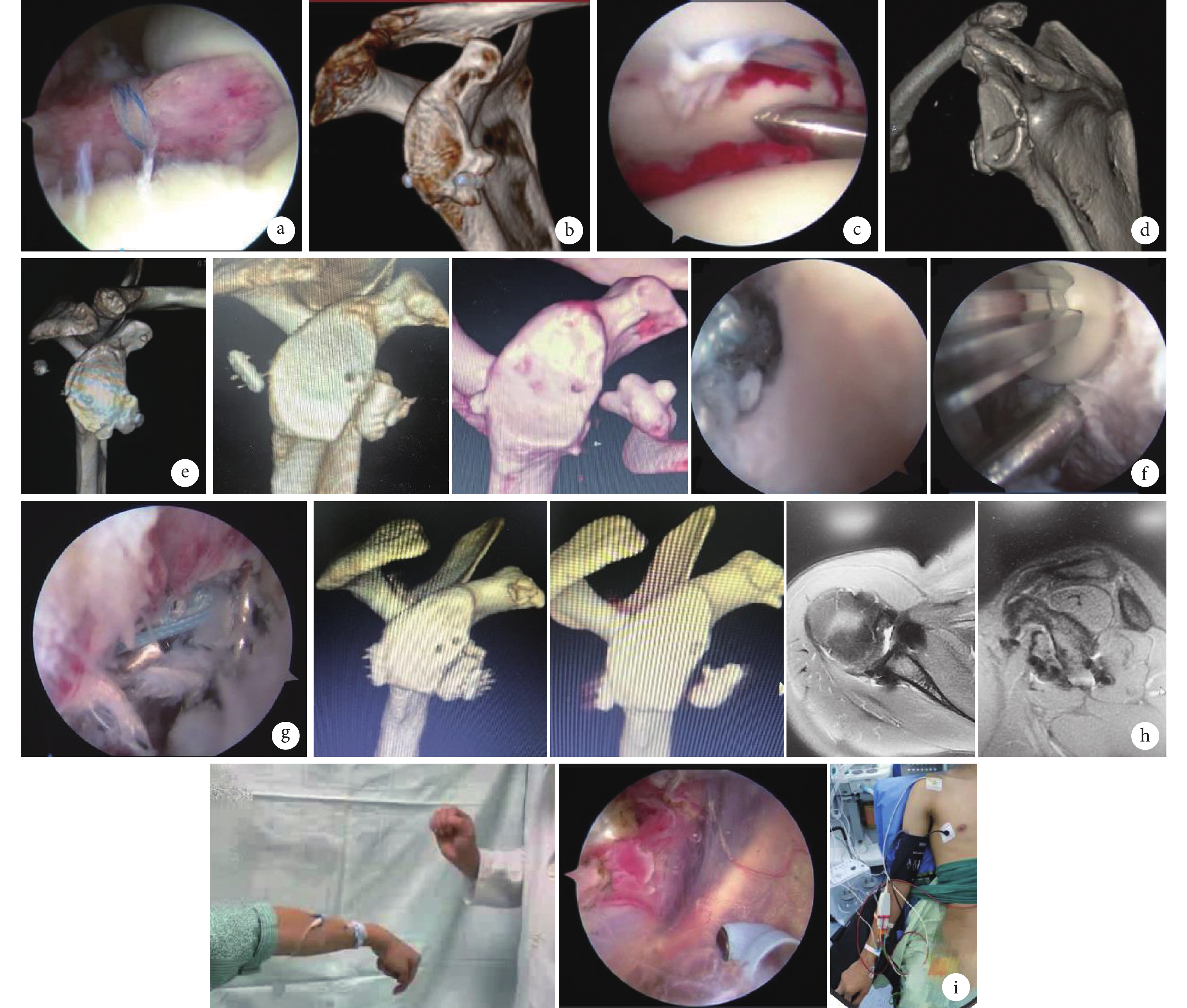

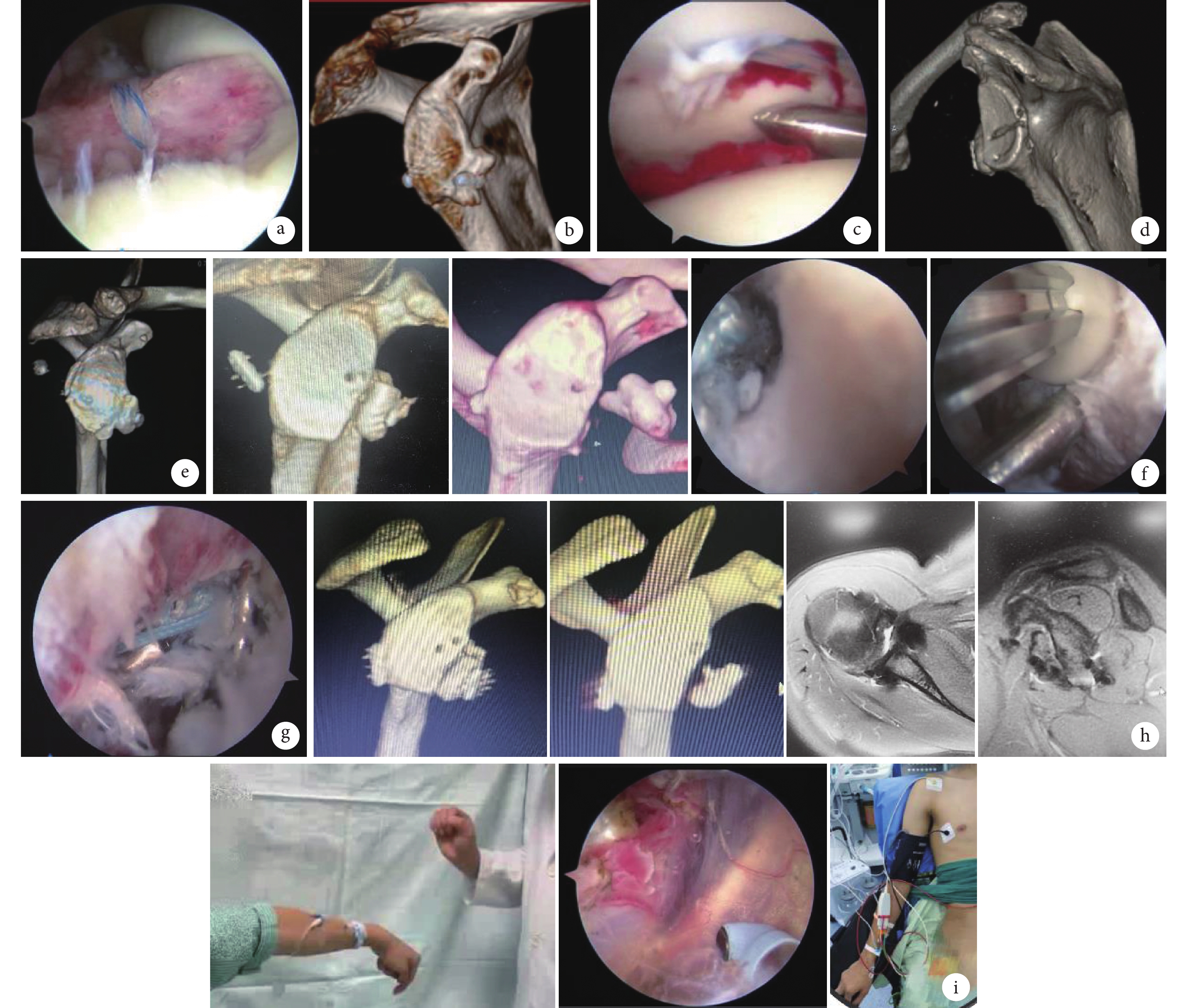

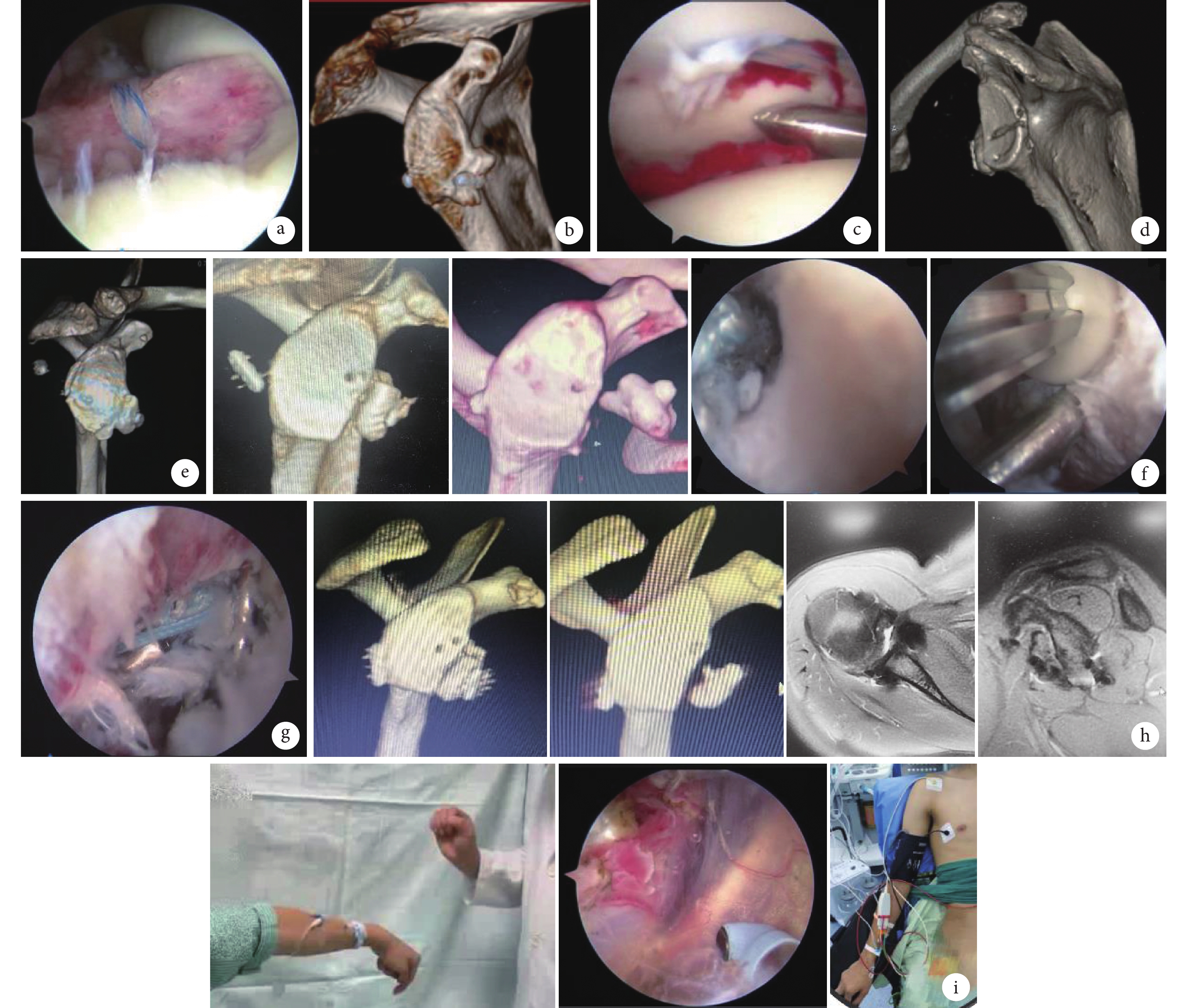

本組1例發生該情況。術中行喙突截骨時,早期操作需在喙突上鉆取2個骨隧道,分別用于放置袢鋼板和固定防旋轉線,喙突截取往往偏大,且斷面較大,使得喙突穿過肩胛下肌困難。應對措施:充分行肩胛下肌劈開,使用交換棒或術者手指輔助穿過肩胛下肌(圖1a),并將喙突截骨處截面修整成三角形,將類圓形大截面積改為尖狀小截面積,可減小穿過肩胛下肌時的阻力。

圖1

術中手術意外及術后并發癥發生情況

圖1

術中手術意外及術后并發癥發生情況

a. 因喙突截取過大通過肩胛下肌困難,使用手指輔助喙突穿過肩胛下肌;b. 喙突明顯骨質疏松,加壓時劈裂;c. 骨隧道位置淺,損傷關節盂表面軟骨;d. 關節盂后方使用免打結螺釘固定喙突前方的牽引線;e. 后方袢鋼板偏離關節盂,固定于肌肉組織內;f. 后方袢鋼板與關節盂貼合不良(從左至右依次為術后即刻、術后1個月復查、翻修時后方袢鋼板進入隧道、放置界面螺釘及旁邊鉆取隧道);g. 關節鏡監視下進行后方打結固定;h. 喙突骨塊移位及軟組織愈合(從左至右依次為術后即刻、術后4個月及術后5個月水平軸位、矢狀位MRI檢查);i. 術后出現神經損傷表現(從左至右依次為健側手出現橈神經損傷癥狀、術中探查腋神經、健側手體位擺放不當)

Figure1. Intraoperative surgical accidents and postoperative complicationsa. The coracoid process was too large to pass through the subscapularis muscle, so the coracoidal process traversed the subscapular muscle with manual manipulation; b. The coracoid process was obviously osteoporotic and split when pressurized; c. The bone tunnel was shallow and the cartilage on the surface of the glenoid was injured; d. The knotless screw was used behind the glenoid to secure the traction line in front of the coracoid process; e. The posterior fixation loop plate deviated from the glenoid and was securely fixed in the muscle tissue; f. The posterior fixation loop plate was not well-matched to the glenoid (from left to right for immediately after operation, reexamination at 1 month after operation, the rear loop plate entered the tunnel during revision surgery, and positioned interface screws and drilled a tunnel adjacent to them); g. Arthroscopic posterior knotting and fixation; h. Repositioning of coracoid bone mass and promotion of soft tissue healing (from left to right for horizontal axis and sagittal MRI examinations at immediate, 4 months, and 5 months after operation, respectively); i. Nerve injury after operation (from left to right for symptoms of radial nerve injury in unaffected hand, exploration of axillary nerve during operation, improper position of unaffected hand)

2.1.2 喙突骨折

本組2例,均發生在喙突固定過程中。其中1例為截取喙突后制備喙突上鉆孔時,所鉆取的骨隧道位置不在喙突中心點,且存在明顯骨質疏松,導致喙突骨塊在復位及固定過程中出現劈裂(圖1b)。經探查考慮固定尚穩定,給予保守康復治療,效果良好。

另1例為截取喙突后行去皮質新鮮化時,因存在骨質疏松且去皮質較多,加之防旋轉孔的存在,固定過程中出現喙突骨塊骨折,固定失效,喙突殘存骨量不足以再次鉆取骨隧道。應對措施:在聯合腱基底部行雙針“套環”縫合,其中1條縫合線尾端穿過關節盂隧道同后方紐扣鋼板進行打結固定;另1條縫合線尾端使用免打結錨釘固定于關節盂前上方,起到防旋轉作用。經規范康復治療后效果良好。

2.1.3 關節盂骨隧道太淺出現關節盂軟骨劈裂

本組1例發生該情況。按照技術要求需要使用2個袢鋼板通過關節盂及喙突的骨隧道進行固定,在鉆取關節盂骨隧道時,因采用寬度<7 mm的定位器,出現骨隧道位置較淺,損傷關節盂表面軟骨致其劈裂(圖1c)。應對措施:選擇合適的定位器再次鉆取骨隧道;經探查發現前方骨隧道穩定性能夠滿足喙突固定需要,但由于后半段骨隧道過淺,不能使用原定技術在后方利用袢鋼板打結固定,因此選擇保留前方骨隧道,在關節盂后方使用免打結擠壓螺釘固定喙突前方固定的牽引線(圖1d)。經規范康復治療后效果良好。

2.1.4 后方袢鋼板固定異常

后方袢鋼板需固定于關節盂后方,與前方袢鋼板共同起到穩定喙突骨塊的作用。本組有2例出現后方袢鋼板固定異常情況。其中1例為后方袢鋼板在肌肉內固定:該例后方袢鋼板打結固定過程順利,剪除多余尾線,但探查過程中發現固定不良,予以拆除固定裝置后重新固定,出現后方袢鋼板在后側肌肉組織內無法找到及取出的情況(圖1e)。應對措施:按照操作流程給予重新固定,經規范康復治療后效果良好。

另1例為后方袢鋼板與關節盂貼合不良:該例手術過程順利,術后影像學檢查發現前方喙突和前方關節盂貼合良好,但后方袢鋼板未與關節盂貼合,給予保守康復治療;1個月后復查發現后方袢鋼板與關節盂貼合,但前方轉移的喙突與關節盂分離明顯,不能滿足手術要求,給予二次手術翻修;翻修過程中出現關節盂骨隧道擴大,結合患者骨質出現部分疏松,固定后方袢鋼板時出現袢鋼板拉入骨隧道的情況,表明隧道擴大(圖1f)。應對措施:隧道內放置導針,擠壓1枚界面螺釘后,再次由后向前成功鉆取釘道,進行關節盂前后袢鋼板固定,于關節鏡監視下打結固定(圖1g);經規范康復治療后效果良好。

2.2 術后并發癥

2.2.1 術后喙突骨塊移位

本組1例患者術后2個月復查時,CT檢查提示出現喙突骨塊移位。該例患者術后即刻及1個月復查時顯示內固定穩定,喙突骨塊位置良好,術后康復過程順利;術后4個月再次復查CT顯示移植喙突與關節盂仍分離,但臨床檢查患者無肩關節不穩及恐懼征,能夠維持正常生活及適當運動。應對措施:術后避免肱二頭肌主動高強度鍛煉及肩關節外旋活動,5個月后復查MRI示軟組織愈合;術后1年患者生活及運動無任何不適。見圖1h。

2.2.2 術后出現神經損傷表現

本組1例患者術中腋神經暴露充分,肩胛下肌劈裂處未損傷神經,術后出現腋神經及肌皮神經損傷,考慮與術中長時間牽拉有關;術后發現健側上肢出現橈神經損傷癥狀,考慮與體位擺放不當(未按沙灘椅位擺放要求固定)有關(圖1i)。應對措施:① 手術錄像回顧,充分解釋,消除患者顧慮;② 使用神經營養藥物及持續中頻及電針刺激理療,4周后癥狀完全消失。

3 討論

關節鏡下Latarjet手術目的在于降低移植喙突骨塊錯位率、改善骨塊位置、減少開放切口造成的軟組織損傷[9,11]。傳統Latarjet術后并發癥大多與螺釘固定有關[12],螺釘固定角度傾斜容易出現骨塊錯位。喙突骨塊固定位置過于向外側,肩關節可能出現殘留疼痛和退行性關節炎;而固定位置過于向內側,肩關節不穩失敗率亦會增加[13]。而彈性固定骨遮擋術后喙突骨塊位置良好、容錯率高、可以再塑形,可達95%的骨塊愈合率,術后3~5年隨訪觀察未出現退行性關節炎[14-15]。相比傳統Latarjet手術[16],彈性固定骨遮擋方法治療肩關節復發脫位學習曲線相對較短,但目前關于該技術術中手術意外和術后并發癥的總結較少。本研究采用改良關節鏡下Latarjet彈性固定骨遮擋方法治療16例肩關節復發脫位患者,出現4類術中手術意外(8例)和2類術后并發癥(2例),其中手術意外主要發生在固定環節。現總結這些手術意外及并發癥的預防措施,為臨床處理相關問題提供參考。

3.1 術中手術意外

3.1.1 喙突截取過大通過肩胛下肌困難

① 喙突截骨長度滿足18 mm即可,成功截取后需要進行適當修整,避免由于截面積過大在通過肩胛下肌時出現困難。修整截取喙突時,需注意深度勿超過松質骨,喙突橫徑≥8 mm,否則容易在固定喙突時出現喙突骨折情況。② 按照由“最適圓”理論[17]得出的結果,喙突無需截取為柱形,而是改為三角形,則截骨尖端容易通過劈開的肩胛下肌到達需要植骨區域。

3.1.2 喙突骨折

① 在喙突上鉆取固定用骨隧道及防旋轉骨隧道時需要精確測量,避免出現骨隧道不在喙突中心點的情況;② 穩定固定情況下鉆取骨隧道,可避免出現骨隧道劈裂及2個骨隧道相交通;③ 控制固定力量,打結固定目的是將喙突骨塊同關節盂貼合固定即可,過度用力易壓碎喙突骨塊,尤其是喙突較薄的情況下;④ 喙突截取不宜太小,長度可達18 mm;⑤ 去皮質不要過多;⑥ 固定喙突骨塊時,在關節盂后方袢鋼板無論使用滑結或張力結均需注意控制力量,避免由于盲目用力牽拉出現喙突劈裂。

3.1.3 關節盂骨隧道太淺出現關節盂軟骨劈裂

關節鏡下平行關節盂表面鉆孔和螺釘植入,在技術上具有挑戰性,比開放手術操作更危險[18]。有研究指出即使隨著手術經驗增加,關節盂鉆孔所致并發癥發生率也不會降低[19],所以規范和有效鉆孔操作尤為必要。Delaney等[20]進行開放Latarjet術中神經監測研究時,發現術中高危步驟為關節盂暴露和喙突移植過程。因此鉆取骨隧道時有賴于定位器的使用。① 肩胛盂鉆孔是由后至前進行,并保持在肩關節囊內操作[21],在放置定位器時需注意平行關節盂表面以及定位器表面定位線指向關節盂4點鐘(左肩8點鐘)方向,否則定位器置入后容易形成傾斜角度,使得鉆取的關節盂骨隧道太低、太淺;② 定位器采用8 mm寬度為佳;③ 由于骨隧道是在關節盂上鉆取的,需有三維空間結構,在保證關節盂En-face軸線的情況下,還需注意旋轉軸方向,所以需要憑借定位器上的箭頭標志參考定位。

3.1.4 后方袢鋼板固定異常

生物力學研究顯示Latarjet手術螺釘固定失敗最常發生于骨塊鉆孔處,而袢鋼板則在固定聯合腱界面處容易發生肌肉斷裂[22-23],因此需準確選取固定點。彈性固定Latarjet技術是使用2枚微型袢鋼板通過關節盂隧道,在關節盂后側及移植喙突骨塊外側進行固定,正因為這種固定方式加上后方顯露不充分,容易在固定時出現異常。對于本組出現的2例后方袢鋼板固定異常,我們總結了以下兩點預防措施:① 后側線打結前需要理順,不能交叉或纏繞,打結時需要給暫時沒有打結的線一個持續張力,避免在打結過程中再次出現纏繞;② 暴露后側骨隧道位置,在關節鏡監視下打結固定更為可靠。

3.2 術后并發癥

3.2.1 術后喙突骨塊移位

術后早期喙突骨塊出現移位,可能是由于固定時在后側袢鋼板固定中用滑動鎖結鎖緊時的技術錯誤造成[24]。單骨隧道的線結固定難以控制骨塊旋轉[14];喙突骨塊轉位后,聯合腱會產生向前下方的張力使骨塊旋轉,與關節盂接觸面積減少,不利于骨塊愈合[5]。使用防旋轉線固定可以有效避免骨塊旋轉,同時術后4~6周不進行肱二頭肌抗阻訓練及過多外旋活動,可有效提高骨塊愈合率。此外,充分做好喙突與關節盂對合區域骨的新鮮化,也能夠提高移植喙突骨塊愈合率。

3.2.2 術后出現神經損傷表現

消毒前應充分檢查和評估患者手術體位,避免壓迫神經;術中劈開肩胛下肌需要注意劈裂長度及方向,或提前暴露腋神經,避免因顯露不清楚出現損傷風險。解剖研究發現[25],在右肩關節盂4點鐘(左肩8點鐘)位置,腋神經距離關節盂平面內側約18 mm。所以劈開口的內側緣不要超過肩關節盂平面,否則不僅增加肩胛下肌損傷,還容易干擾甚至損傷腋神經。如果選擇由前向后方向劈開肩胛下肌腱,可以自關節盂后向前方放置1根與肩關節盂平行的交換棒,以交換棒作為參照,這樣不容易損傷腋神經。需注意放置交換棒的后方入路勿過于偏外,否則交換棒不能很好地與關節盂貼合及平行,容易向內成角。目前多建議選擇由后向前方向劈開肩胛下肌腱,這樣操作空間大,劈開時在關節鏡監視下操作更方便;而且由內向外的劈開順序會使肩胛下肌的劈裂空間呈現內大外小的“倒梯形”,這種空間結構使喙突骨塊在由前向后的牽拉過程中更容易通過肩胛下肌到達植骨區域。

綜上述,對于彈性固定骨遮擋方法治療肩關節復發脫位時發生的術中手術意外及術后并發癥,及時發現并有效處理,患者均能獲得良好轉歸;采取以上預防措施有助于避免或減少上述不良事件的發生。但本研究例數較少,相關經驗有限,有待進一步積累更多臨床資料再行總結。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經深圳大學第一附屬醫院(深圳市第二人民醫院)倫理委員會批準

作者貢獻聲明 卜晗:手術實施,臨床數據收集,文章撰寫,數據分析;陸偉:部分手術實施,手術指導,對文章的知識性內容作批評性審閱

肩關節脫位是臨床常見肩關節不穩類型,以前方脫位多見[1]。應根據患者損傷程度進行復位或固定手術,盡可能保障患者肩關節功能恢復至傷前水平[2]。但對于復發性肩關節脫位合并關節盂巨大骨缺損者,保守治療及Bankart手術治療均不能提供足夠穩定性,術后復發脫位風險較高[3]。對于Bankart手術治療失敗患者,關節鏡下Latarjet手術是一種效果良好的修復手術[4]。但關節鏡下Latarjet手術不僅學習曲線較長,還存在一定技術難度,由于要求固定螺釘與關節盂平行固定喙突骨塊,常導致骨塊位置欠佳,或螺釘尾部可能與肱骨頭軟骨發生撞擊,甚至出現固定螺釘退出或松動、骨塊骨折、骨塊不愈合或吸收等并發癥[5]。彈性固定骨遮擋手術是一種改良的關節鏡下 Latarjet手術,在一定程度上規避了上述并發癥。目前國內外對該項技術的研究逐漸增多,在劈裂肩胛下肌[6]、喙突骨塊塑形[7]、移植骨塊偏外放置對肩關節退變影響[8]等方面都有研究報道。但對于該技術的手術意外、術后并發癥的處理方法和隨訪結果,尚未見相關報道和總結[9-10]。現回顧分析2017年7月—2023年4月采用彈性固定骨遮擋方法治療的16例復發性肩關節脫位患者臨床資料,總結該技術的手術意外及術后并發癥的解決方案,為臨床開展彈性固定骨遮擋手術提供參考。報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男15例,女1例;年齡16~45歲,平均26歲。致傷原因:運動傷12例,訓練傷3例,交通事故傷1例。入院檢查:肩關節活動范圍正常;肩關節恐懼試驗陽性;CT檢查測量關節盂骨缺損10%~20%,平均13.4%;MRI檢查示骨性Bankart損傷。病程2~20年,平均7.1年。其中1例先行關節鏡下盂唇修補手術,術后肩關節仍不穩定,再次脫位;余患者均無肩關節手術史。本組患者肩關節脫位8~45次,平均17.4次;肩關節均不穩定。

1.2 手術方法

患者于插管全身麻醉及臂叢阻滯麻醉下取沙灘椅位。喙突截取與準備:以喙突為中心行3 cm長縱切口,分離皮下組織暴露喙突,剝離喙突周圍的喙肩韌帶與大部分胸小肌止點;計劃截取的喙突長度>20 mm,截取成功后,松解聯合腱周圍組織,使其游離長度>5 cm。于喙突中央長軸鉆取2.0 mm固定用骨隧道及側邊1.5 mm防旋孔。將2根高強線穿入微型袢鋼板(EndoButton;施樂輝公司,美國)后,通過2.0 mm固定用骨隧道備用,1條高強線穿入防旋孔備用。

關節鏡下探查并標記肩胛下肌上緣、關節盂缺損下緣,由后向前劈開肩胛下肌。新鮮化關節盂骨床后,采用8 mm寬定位器自關節盂由后向前進行關節盂骨隧道鉆取。用PDS-Ⅱ線將固定骨隧道的高強線從前方關節盂骨隧道引入并在關節后側引出,將骨塊拉入關節內,使用1枚微型袢鋼板在關節盂后側固定。通過防旋孔放置1條高強線,使用1枚免打結錨釘在關節盂表面固定,起到防止喙突旋轉作用。關節囊無需縫合。

1.3 術后處理

術后采用肩關節外展 30°、外旋 0° 支具固定 2 周,早期可進行手、腕和肘關節主動活動;2周后開始被動鐘擺鍛煉;6 周后去除支具,在醫師指導下進行主動康復訓練;術后 6 個月內避免進行肱二頭肌主動高強度鍛煉。

2 結果

術后患者切口均Ⅰ期愈合,無切口感染及血管損傷等并發癥發生。16例均獲隨訪,隨訪時間1~7年,平均3.6年。患者均未出現肩關節再脫位。本組出現4類術中手術意外和2類術后并發癥,均發生在該技術實施早期。見表1。

2.1 術中手術意外

2.1.1 喙突截取過大通過肩胛下肌困難

本組1例發生該情況。術中行喙突截骨時,早期操作需在喙突上鉆取2個骨隧道,分別用于放置袢鋼板和固定防旋轉線,喙突截取往往偏大,且斷面較大,使得喙突穿過肩胛下肌困難。應對措施:充分行肩胛下肌劈開,使用交換棒或術者手指輔助穿過肩胛下肌(圖1a),并將喙突截骨處截面修整成三角形,將類圓形大截面積改為尖狀小截面積,可減小穿過肩胛下肌時的阻力。

圖1

術中手術意外及術后并發癥發生情況

圖1

術中手術意外及術后并發癥發生情況

a. 因喙突截取過大通過肩胛下肌困難,使用手指輔助喙突穿過肩胛下肌;b. 喙突明顯骨質疏松,加壓時劈裂;c. 骨隧道位置淺,損傷關節盂表面軟骨;d. 關節盂后方使用免打結螺釘固定喙突前方的牽引線;e. 后方袢鋼板偏離關節盂,固定于肌肉組織內;f. 后方袢鋼板與關節盂貼合不良(從左至右依次為術后即刻、術后1個月復查、翻修時后方袢鋼板進入隧道、放置界面螺釘及旁邊鉆取隧道);g. 關節鏡監視下進行后方打結固定;h. 喙突骨塊移位及軟組織愈合(從左至右依次為術后即刻、術后4個月及術后5個月水平軸位、矢狀位MRI檢查);i. 術后出現神經損傷表現(從左至右依次為健側手出現橈神經損傷癥狀、術中探查腋神經、健側手體位擺放不當)

Figure1. Intraoperative surgical accidents and postoperative complicationsa. The coracoid process was too large to pass through the subscapularis muscle, so the coracoidal process traversed the subscapular muscle with manual manipulation; b. The coracoid process was obviously osteoporotic and split when pressurized; c. The bone tunnel was shallow and the cartilage on the surface of the glenoid was injured; d. The knotless screw was used behind the glenoid to secure the traction line in front of the coracoid process; e. The posterior fixation loop plate deviated from the glenoid and was securely fixed in the muscle tissue; f. The posterior fixation loop plate was not well-matched to the glenoid (from left to right for immediately after operation, reexamination at 1 month after operation, the rear loop plate entered the tunnel during revision surgery, and positioned interface screws and drilled a tunnel adjacent to them); g. Arthroscopic posterior knotting and fixation; h. Repositioning of coracoid bone mass and promotion of soft tissue healing (from left to right for horizontal axis and sagittal MRI examinations at immediate, 4 months, and 5 months after operation, respectively); i. Nerve injury after operation (from left to right for symptoms of radial nerve injury in unaffected hand, exploration of axillary nerve during operation, improper position of unaffected hand)

2.1.2 喙突骨折

本組2例,均發生在喙突固定過程中。其中1例為截取喙突后制備喙突上鉆孔時,所鉆取的骨隧道位置不在喙突中心點,且存在明顯骨質疏松,導致喙突骨塊在復位及固定過程中出現劈裂(圖1b)。經探查考慮固定尚穩定,給予保守康復治療,效果良好。

另1例為截取喙突后行去皮質新鮮化時,因存在骨質疏松且去皮質較多,加之防旋轉孔的存在,固定過程中出現喙突骨塊骨折,固定失效,喙突殘存骨量不足以再次鉆取骨隧道。應對措施:在聯合腱基底部行雙針“套環”縫合,其中1條縫合線尾端穿過關節盂隧道同后方紐扣鋼板進行打結固定;另1條縫合線尾端使用免打結錨釘固定于關節盂前上方,起到防旋轉作用。經規范康復治療后效果良好。

2.1.3 關節盂骨隧道太淺出現關節盂軟骨劈裂

本組1例發生該情況。按照技術要求需要使用2個袢鋼板通過關節盂及喙突的骨隧道進行固定,在鉆取關節盂骨隧道時,因采用寬度<7 mm的定位器,出現骨隧道位置較淺,損傷關節盂表面軟骨致其劈裂(圖1c)。應對措施:選擇合適的定位器再次鉆取骨隧道;經探查發現前方骨隧道穩定性能夠滿足喙突固定需要,但由于后半段骨隧道過淺,不能使用原定技術在后方利用袢鋼板打結固定,因此選擇保留前方骨隧道,在關節盂后方使用免打結擠壓螺釘固定喙突前方固定的牽引線(圖1d)。經規范康復治療后效果良好。

2.1.4 后方袢鋼板固定異常

后方袢鋼板需固定于關節盂后方,與前方袢鋼板共同起到穩定喙突骨塊的作用。本組有2例出現后方袢鋼板固定異常情況。其中1例為后方袢鋼板在肌肉內固定:該例后方袢鋼板打結固定過程順利,剪除多余尾線,但探查過程中發現固定不良,予以拆除固定裝置后重新固定,出現后方袢鋼板在后側肌肉組織內無法找到及取出的情況(圖1e)。應對措施:按照操作流程給予重新固定,經規范康復治療后效果良好。

另1例為后方袢鋼板與關節盂貼合不良:該例手術過程順利,術后影像學檢查發現前方喙突和前方關節盂貼合良好,但后方袢鋼板未與關節盂貼合,給予保守康復治療;1個月后復查發現后方袢鋼板與關節盂貼合,但前方轉移的喙突與關節盂分離明顯,不能滿足手術要求,給予二次手術翻修;翻修過程中出現關節盂骨隧道擴大,結合患者骨質出現部分疏松,固定后方袢鋼板時出現袢鋼板拉入骨隧道的情況,表明隧道擴大(圖1f)。應對措施:隧道內放置導針,擠壓1枚界面螺釘后,再次由后向前成功鉆取釘道,進行關節盂前后袢鋼板固定,于關節鏡監視下打結固定(圖1g);經規范康復治療后效果良好。

2.2 術后并發癥

2.2.1 術后喙突骨塊移位

本組1例患者術后2個月復查時,CT檢查提示出現喙突骨塊移位。該例患者術后即刻及1個月復查時顯示內固定穩定,喙突骨塊位置良好,術后康復過程順利;術后4個月再次復查CT顯示移植喙突與關節盂仍分離,但臨床檢查患者無肩關節不穩及恐懼征,能夠維持正常生活及適當運動。應對措施:術后避免肱二頭肌主動高強度鍛煉及肩關節外旋活動,5個月后復查MRI示軟組織愈合;術后1年患者生活及運動無任何不適。見圖1h。

2.2.2 術后出現神經損傷表現

本組1例患者術中腋神經暴露充分,肩胛下肌劈裂處未損傷神經,術后出現腋神經及肌皮神經損傷,考慮與術中長時間牽拉有關;術后發現健側上肢出現橈神經損傷癥狀,考慮與體位擺放不當(未按沙灘椅位擺放要求固定)有關(圖1i)。應對措施:① 手術錄像回顧,充分解釋,消除患者顧慮;② 使用神經營養藥物及持續中頻及電針刺激理療,4周后癥狀完全消失。

3 討論

關節鏡下Latarjet手術目的在于降低移植喙突骨塊錯位率、改善骨塊位置、減少開放切口造成的軟組織損傷[9,11]。傳統Latarjet術后并發癥大多與螺釘固定有關[12],螺釘固定角度傾斜容易出現骨塊錯位。喙突骨塊固定位置過于向外側,肩關節可能出現殘留疼痛和退行性關節炎;而固定位置過于向內側,肩關節不穩失敗率亦會增加[13]。而彈性固定骨遮擋術后喙突骨塊位置良好、容錯率高、可以再塑形,可達95%的骨塊愈合率,術后3~5年隨訪觀察未出現退行性關節炎[14-15]。相比傳統Latarjet手術[16],彈性固定骨遮擋方法治療肩關節復發脫位學習曲線相對較短,但目前關于該技術術中手術意外和術后并發癥的總結較少。本研究采用改良關節鏡下Latarjet彈性固定骨遮擋方法治療16例肩關節復發脫位患者,出現4類術中手術意外(8例)和2類術后并發癥(2例),其中手術意外主要發生在固定環節。現總結這些手術意外及并發癥的預防措施,為臨床處理相關問題提供參考。

3.1 術中手術意外

3.1.1 喙突截取過大通過肩胛下肌困難

① 喙突截骨長度滿足18 mm即可,成功截取后需要進行適當修整,避免由于截面積過大在通過肩胛下肌時出現困難。修整截取喙突時,需注意深度勿超過松質骨,喙突橫徑≥8 mm,否則容易在固定喙突時出現喙突骨折情況。② 按照由“最適圓”理論[17]得出的結果,喙突無需截取為柱形,而是改為三角形,則截骨尖端容易通過劈開的肩胛下肌到達需要植骨區域。

3.1.2 喙突骨折

① 在喙突上鉆取固定用骨隧道及防旋轉骨隧道時需要精確測量,避免出現骨隧道不在喙突中心點的情況;② 穩定固定情況下鉆取骨隧道,可避免出現骨隧道劈裂及2個骨隧道相交通;③ 控制固定力量,打結固定目的是將喙突骨塊同關節盂貼合固定即可,過度用力易壓碎喙突骨塊,尤其是喙突較薄的情況下;④ 喙突截取不宜太小,長度可達18 mm;⑤ 去皮質不要過多;⑥ 固定喙突骨塊時,在關節盂后方袢鋼板無論使用滑結或張力結均需注意控制力量,避免由于盲目用力牽拉出現喙突劈裂。

3.1.3 關節盂骨隧道太淺出現關節盂軟骨劈裂

關節鏡下平行關節盂表面鉆孔和螺釘植入,在技術上具有挑戰性,比開放手術操作更危險[18]。有研究指出即使隨著手術經驗增加,關節盂鉆孔所致并發癥發生率也不會降低[19],所以規范和有效鉆孔操作尤為必要。Delaney等[20]進行開放Latarjet術中神經監測研究時,發現術中高危步驟為關節盂暴露和喙突移植過程。因此鉆取骨隧道時有賴于定位器的使用。① 肩胛盂鉆孔是由后至前進行,并保持在肩關節囊內操作[21],在放置定位器時需注意平行關節盂表面以及定位器表面定位線指向關節盂4點鐘(左肩8點鐘)方向,否則定位器置入后容易形成傾斜角度,使得鉆取的關節盂骨隧道太低、太淺;② 定位器采用8 mm寬度為佳;③ 由于骨隧道是在關節盂上鉆取的,需有三維空間結構,在保證關節盂En-face軸線的情況下,還需注意旋轉軸方向,所以需要憑借定位器上的箭頭標志參考定位。

3.1.4 后方袢鋼板固定異常

生物力學研究顯示Latarjet手術螺釘固定失敗最常發生于骨塊鉆孔處,而袢鋼板則在固定聯合腱界面處容易發生肌肉斷裂[22-23],因此需準確選取固定點。彈性固定Latarjet技術是使用2枚微型袢鋼板通過關節盂隧道,在關節盂后側及移植喙突骨塊外側進行固定,正因為這種固定方式加上后方顯露不充分,容易在固定時出現異常。對于本組出現的2例后方袢鋼板固定異常,我們總結了以下兩點預防措施:① 后側線打結前需要理順,不能交叉或纏繞,打結時需要給暫時沒有打結的線一個持續張力,避免在打結過程中再次出現纏繞;② 暴露后側骨隧道位置,在關節鏡監視下打結固定更為可靠。

3.2 術后并發癥

3.2.1 術后喙突骨塊移位

術后早期喙突骨塊出現移位,可能是由于固定時在后側袢鋼板固定中用滑動鎖結鎖緊時的技術錯誤造成[24]。單骨隧道的線結固定難以控制骨塊旋轉[14];喙突骨塊轉位后,聯合腱會產生向前下方的張力使骨塊旋轉,與關節盂接觸面積減少,不利于骨塊愈合[5]。使用防旋轉線固定可以有效避免骨塊旋轉,同時術后4~6周不進行肱二頭肌抗阻訓練及過多外旋活動,可有效提高骨塊愈合率。此外,充分做好喙突與關節盂對合區域骨的新鮮化,也能夠提高移植喙突骨塊愈合率。

3.2.2 術后出現神經損傷表現

消毒前應充分檢查和評估患者手術體位,避免壓迫神經;術中劈開肩胛下肌需要注意劈裂長度及方向,或提前暴露腋神經,避免因顯露不清楚出現損傷風險。解剖研究發現[25],在右肩關節盂4點鐘(左肩8點鐘)位置,腋神經距離關節盂平面內側約18 mm。所以劈開口的內側緣不要超過肩關節盂平面,否則不僅增加肩胛下肌損傷,還容易干擾甚至損傷腋神經。如果選擇由前向后方向劈開肩胛下肌腱,可以自關節盂后向前方放置1根與肩關節盂平行的交換棒,以交換棒作為參照,這樣不容易損傷腋神經。需注意放置交換棒的后方入路勿過于偏外,否則交換棒不能很好地與關節盂貼合及平行,容易向內成角。目前多建議選擇由后向前方向劈開肩胛下肌腱,這樣操作空間大,劈開時在關節鏡監視下操作更方便;而且由內向外的劈開順序會使肩胛下肌的劈裂空間呈現內大外小的“倒梯形”,這種空間結構使喙突骨塊在由前向后的牽拉過程中更容易通過肩胛下肌到達植骨區域。

綜上述,對于彈性固定骨遮擋方法治療肩關節復發脫位時發生的術中手術意外及術后并發癥,及時發現并有效處理,患者均能獲得良好轉歸;采取以上預防措施有助于避免或減少上述不良事件的發生。但本研究例數較少,相關經驗有限,有待進一步積累更多臨床資料再行總結。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經深圳大學第一附屬醫院(深圳市第二人民醫院)倫理委員會批準

作者貢獻聲明 卜晗:手術實施,臨床數據收集,文章撰寫,數據分析;陸偉:部分手術實施,手術指導,對文章的知識性內容作批評性審閱