引用本文: 李江濤, 劉晨璐, 歐欣瑜, 陸藝文, 蘇士成, 劉志瀚. 乳腺癌腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術臨床療效分析. 中國修復重建外科雜志, 2024, 38(7): 801-806. doi: 10.7507/1002-1892.202403136 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

乳腺癌是當前我國女性發病率較高的癌癥[1],高達51.17/10萬,其發病年齡漸趨年輕化。隨著乳腺癌治療手段不斷進步及預后不斷改善,女性患者不滿足于只切除乳腺腫瘤,還追求術后外觀美感。因此,乳腺癌術后的乳房重建術在女性患者中廣受青睞,自體組織移植重建是目前最常見重建方法之一[2-3]。背闊肌因其血運豐富、體積大、成活率高、獲取方便等優點,是乳腺自體組織移植重建中最常用的肌瓣/肌皮瓣之一[4-5]。傳統開放獲取背闊肌的方法術后供區會遺留較大瘢痕,影響背部外觀。與之相比,腔鏡輔助術式僅為腋窩單切口,位置較隱蔽,可實現乳房及背部表面無痕化,提高患者術后生活質量,尤其背部美觀度更優[6-7]。然而該術式仍存在一定局限性及相關并發癥。本研究擬回顧分析2021年9月—2023年3月行腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術治療的乳腺癌患者臨床資料,旨在探討該術式的優缺點及術后相關并發癥。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡 18~70 歲女性患者;② 術前經穿刺活檢確定病理學類型為浸潤性乳腺癌;③ 無皮膚、胸壁受侵,無遠處轉移;④ 有強烈背闊肌肌瓣乳房重建意愿;⑤ 無或僅有輕度系統性疾病;⑥ 既往無腋窩手術史或術前檢查提示胸背血管完整。

排除標準:① 伴有遠處器官轉移或炎性乳腺癌(Ⅳ期);② 患有其他乳腺疾病或其他惡性腫瘤;③ 曾接受乳房整形手術或其他形式乳房重建手術。

2021年9月—2023年3月共26例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組患者年齡26~69歲,平均48.7歲。身體質量指數17.9~29.3 kg/m2,平均22.7 kg/m2。腫瘤均為單側,左側17例,右側9例。原發腫瘤直徑1.0~7.0 cm,平均2.7 cm。腫瘤病理分期:T1 11例、T2 14例、T3 1例;N0 10例、N1 11例、N2 2例、N3 3例;初診時無患者發生遠處轉移(M0)。雌激素受體陽性18例,孕激素受體陽性14例,人表皮生長因子受體2有擴增8例,細胞核增殖抗原(Ki-67)≤14%[8]9例。3例患者合并2型糖尿病。6例患者行新輔助化療。

1.3 手術方法

1.3.1 術前準備

通過術前彩色超聲多普勒等影像學檢查標記患乳腫物大小、位置,并于站立位估計患者切除乳房體積及所需背闊肌體積,初步標記血管蒂大致位置,背闊肌切除范圍、形態與邊緣。

1.3.2 手術步驟

采用氣管插管及全身復合麻醉后,患者呈90° 健側臥位,患側上肢置于托手架上。

① 腋窩淋巴結手術及切口設計:常規消毒鋪巾后,選取腋窩處順應皮紋的弧形切口,并向腋中線方向延長,利用電刀切開皮膚及皮下組織,行腋窩前哨淋巴結活檢術,冰凍病理檢查示16例腋窩淋巴結轉移,予以腋窩淋巴結清掃。從腋窩切口處順腋中線延長2 cm切口,使用冷光源拉鉤,開放下用電刀游離至背闊肌前緣暴露(圖1a),并初步游離小部分背闊肌深層,亦可順著背闊肌前緣往髂嵴方向游離,增大充氣時的空間。

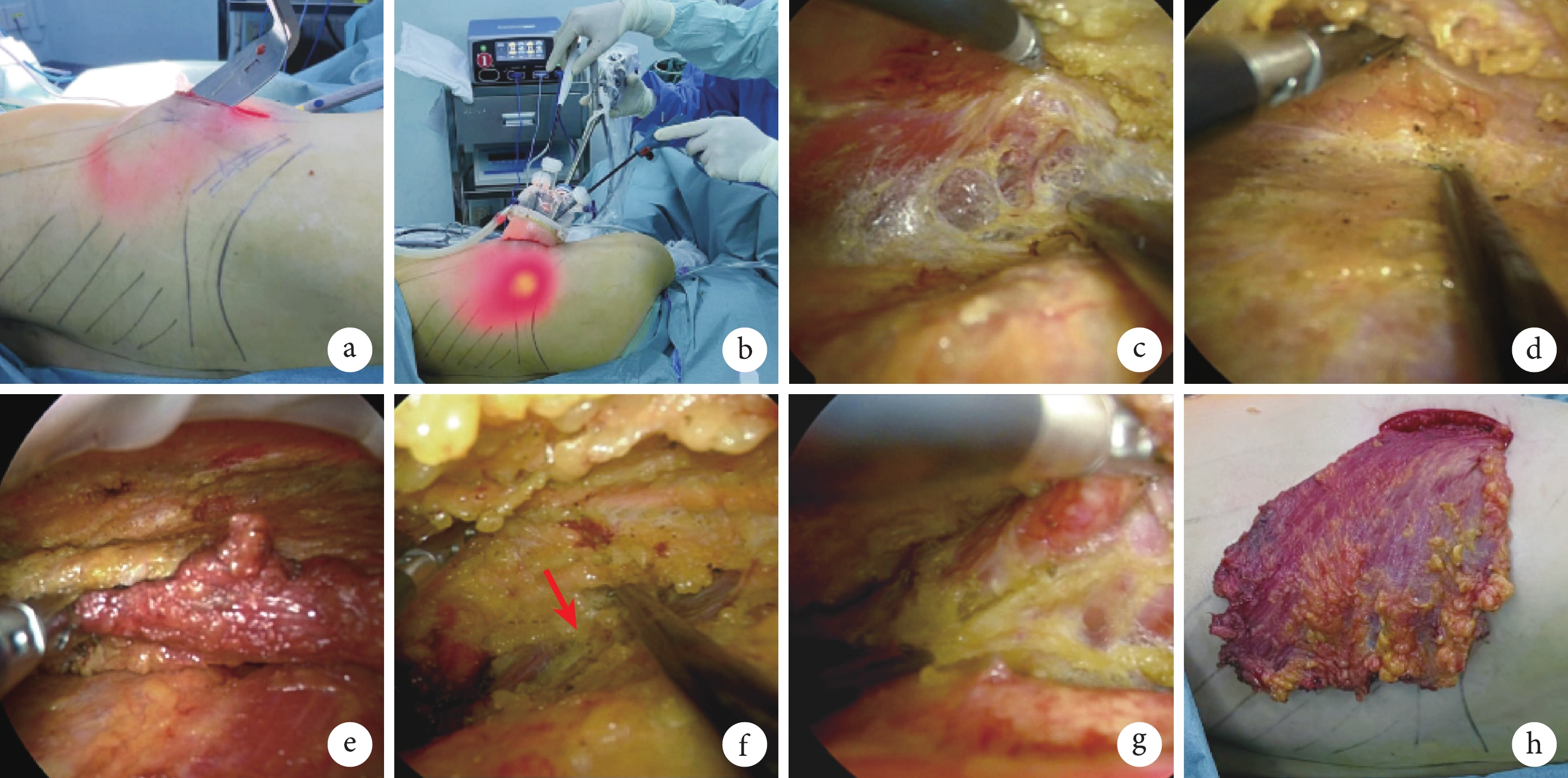

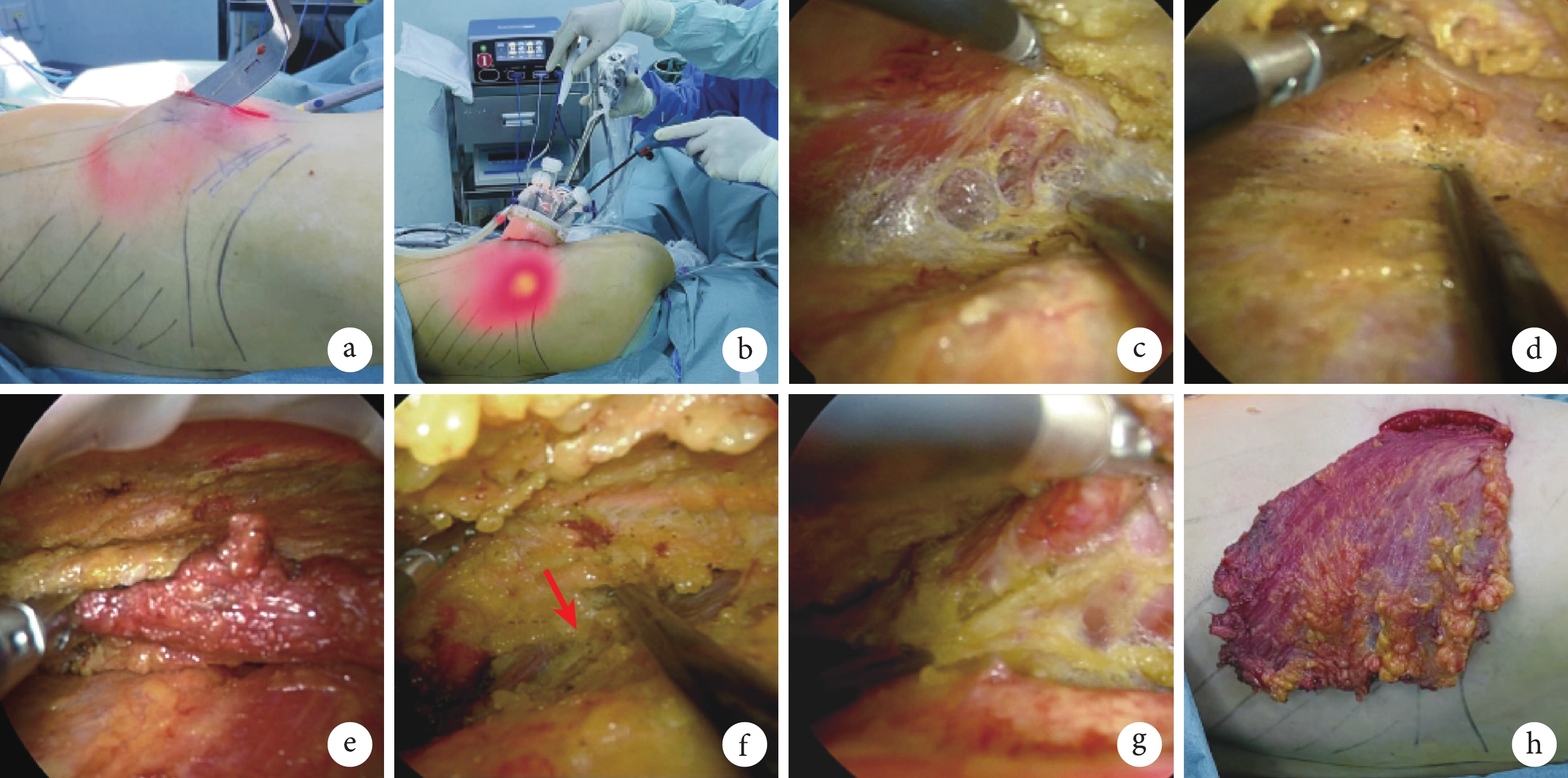

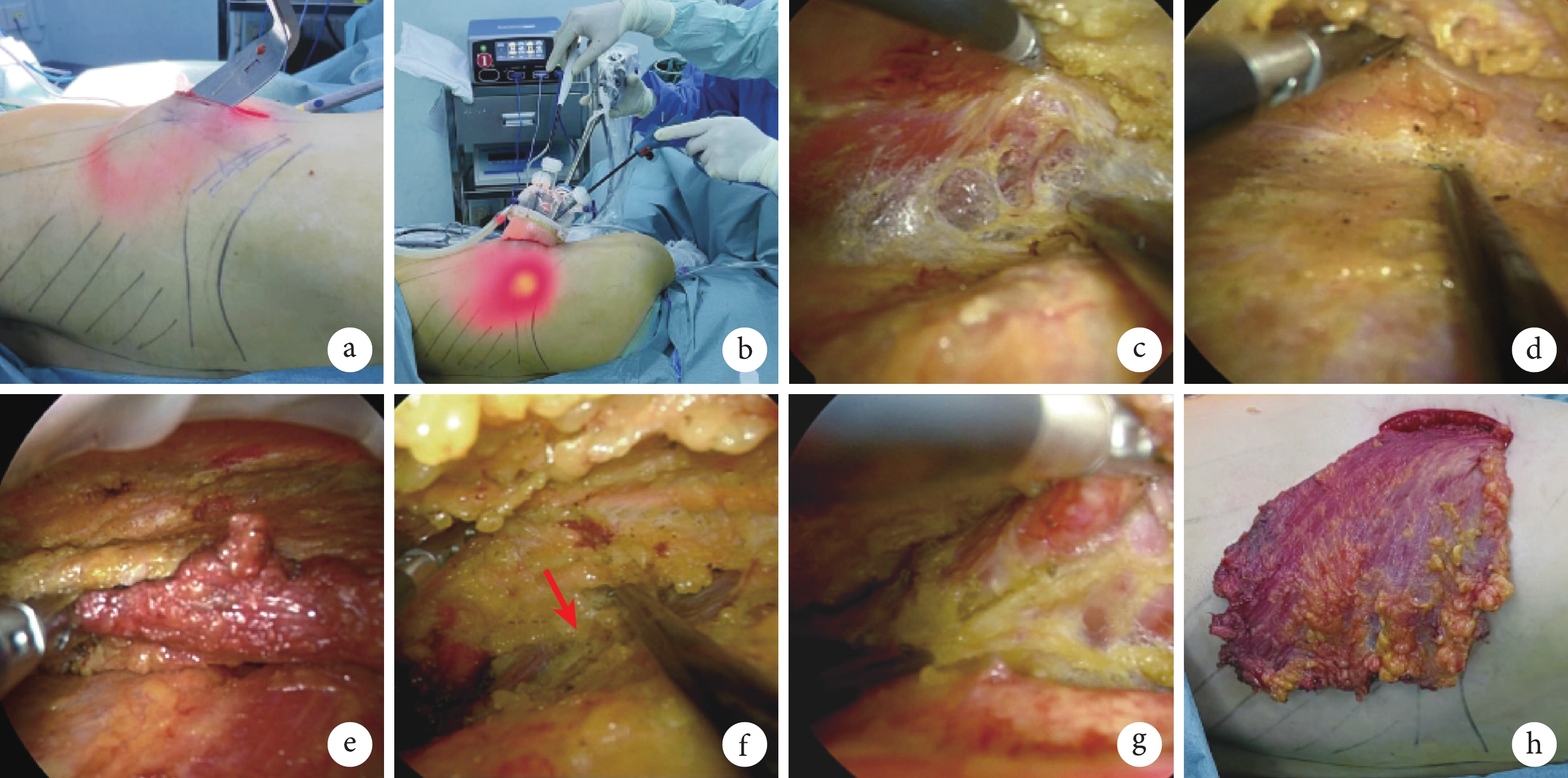

圖1

背闊肌肌瓣獲取流程

圖1

背闊肌肌瓣獲取流程

a. 沿腋中線延長切口,利用冷光源拉鉤游離至背闊肌前緣暴露;b. 放入單孔四通道穿刺器后,置入腔鏡、分離鉗及可吸煙電鉤;c. 腔鏡下游離背闊肌深面;d. 腔鏡下游離背闊肌淺面;e. 腔鏡下游離淺面和深面后;f. 背闊肌淺面中可見斜方肌覆蓋(箭頭);g. 腔鏡下游離背闊肌下方斷端;h. 腔鏡輔助下完整游離背闊肌肌瓣

Figure1. Schematic diagram of key steps in the harvesting of the latissimus dorsi muscle flapa. Extended the incision along the axillary midline and utilized the light source retractor to expose the anterior aspect of latissimus dorsi muscle flap; b. Implanted the single-port four-channel puncture apparatus, endoscope, dissecting forceps, and smoke-aspirated electric hook; c. Endoscopic-assisted dissociation of deep surface of latissimus dorsi muscle flap; d. Endoscopic-assisted dissociation of superficial surface of latissimus dorsi muscle flap; e. After the dissociation of the deep and superficial surfaces of latissimus dorsi muscle flap; f. The trapezius (arrow) covered the superficial surface of latissimus dorsi muscle; g. Endoscopic-assisted dissociation of the inferior end of latissimus dorsi muscle flap; h. Endoscopic-assisted harvesting of the intact latissimus dorsi muscle flap

② 腔鏡輔助下背闊肌肌瓣獲取:使用縫線固定部分腋窩切口,使得單孔四通道穿刺器剛好可置入其中,依次置入腔鏡鏡頭、分離鉗及可吸煙電鉤(圖1b)。接入CO2充氣裝置增大手術空間,調整鏡頭位置至視野集中于背闊肌前緣。利用分離鉗輕輕提拉背闊肌前緣,電鉤從背闊肌深部間隙開始分離;游離的背闊肌深面內側可至棘旁筋膜,上至肩胛處,下至接近髂嵴處,外側至背闊肌前緣(圖1c);背闊肌游離完成后再游離淺面,為避免皮膚太薄,皮下需保留部分脂肪組織,其余脂肪保留在肌肉表面(圖1d)。游離深面、淺面后(圖1e),開始進行背闊肌四周邊界的離斷。游離淺面時可見斜方肌尖端覆蓋于背闊肌上,該解剖結構提示此處臨近背闊肌內上邊界(圖1f),注意離斷背闊肌內上邊界時避免損傷斜方肌,減少術后對肩部功能的影響。最后再依次分離背闊肌前緣、下緣(圖1g)、脊柱旁內側緣、上緣邊界即可完整游離背闊肌(圖1h),游離深面時注意對胸背血管蒂的保護。

③ 乳腺手術及背闊肌肌瓣乳房重建:經相同切口行腔鏡乳腺手術,對于腫瘤病理分期為T1或T2期、乳房體積適當、術后可保持良好乳房外形的早期乳腺癌患者,若無彌漫分布的惡性特征鈣化灶,行保乳手術(本組10例);對于多灶性或多中心性且無乳頭乳暈侵犯(包括Paget病)的患者,行保留乳頭乳暈的皮下全切術(本組16例)。根據乳房缺損范圍確定所需背闊肌肌瓣大小,修整肌瓣后將其通過腋窩轉移塞入乳腺空缺處并固定于乳房缺損處,避免背闊肌肌瓣翻卷。放置胸壁及背部2條引流管,行腋窩淋巴結清掃者多留置1條腋窩引流管。術畢。

1.4 術后處理

術后予以棉墊及彈力繃帶加壓包扎,行補液、抗感染等治療,并囑患者多下床活動,使引流管充分引流并預防下肢血栓形成。術后密切觀察術區有無腫脹、瘀血及引流管引流情況,若存在可疑肌瓣壞死、出血等情況立即予以二次手術治療。術后患者均行化療,16例術后予以放療。

記錄手術時間、切口長度及術后3 d引流量。出院后定期隨訪,結合病史了解患者有無局部紅腫熱痛、麻木、切口愈合不良等情況,復查影像學及體格檢查了解患者有無復發或轉移情況。術后6個月采用Breast-Q評分量表中的背部滿意度問卷評估患者對背部手術的滿意度。

2 結果

本組手術時間280~480 min,平均376.7 min;切口長度10~15 cm,平均12.2 cm;術后3 d引流量500~1 600 mL,平均930.2 mL。術后發生血清腫4例,分別予以保守治療(2例)和穿刺抽液(2例)后好轉;切口裂開1例,予以重新縫合后1個月仍愈合不佳,伴少量紅棕色滲液,再次行清創及定期換藥后好轉;胸壁麻木1例,予以營養神經等治療后好轉;患側上肢水腫1例,予以物理治療及康復訓練后好轉。26例患者均獲隨訪,隨訪時間12~30個月,平均20.1個月。隨訪期間未出現背闊肌肌瓣壞死、背闊肌萎縮及肩關節活動障礙;2例患者術后患側腋窩淋巴結復發,予以二次手術清掃腋窩淋巴結及相應輔助治療;無遠處轉移發生。術后6個月,Breast-Q評分量表中的背部滿意度評分為64~100分,平均79.5分;其中行保留乳頭乳暈的皮下全切術患者滿意度評分為64~100分、平均78.6分,行保乳術患者滿意度評分為78~100分、平均81.0分。見圖2。

圖2

患者,女,58歲,右側乳腺癌(腫瘤病理分期T2N1M0),行腔鏡輔助下右側保乳手術+右側腋窩前哨淋巴結活檢術+背闊肌肌瓣轉移乳房重建手術

圖2

患者,女,58歲,右側乳腺癌(腫瘤病理分期T2N1M0),行腔鏡輔助下右側保乳手術+右側腋窩前哨淋巴結活檢術+背闊肌肌瓣轉移乳房重建手術

從左至右依次為正面、右側45° 位、右側及背面 a. 術前;b. 術后6個月

Figure2. A 58-year-old female patient with right breast cancer (T2N1M0), underwent endoscopic-assisted right breast-conserving surgery, right axillary sentinel lymph nodes biopsy, and immediate breast reconstruction with endoscopic-assisted harvesting of the latissimus dorsi muscle flapFrom left to right for frontal, 45° on the right side, right side, and back images, respectively a. Before operation; b. At 6 months after operation

3 討論

相較傳統開放背闊肌肌瓣分離,腔鏡器械的使用具有較大優勢。首先,腔鏡鏡頭具有放大局部視野的功能,可更好地識別血管、神經等解剖結構,有效避免術中出血;其次,腔鏡輔助手術后切口愈合更快,供區術后疼痛更輕[9];此外,開放背闊肌肌瓣術后遺留的背部瘢痕明顯影響患者術后生活質量,而腔鏡背闊肌肌瓣切取術后可做到“背部無痕化”。本團隊從2021年開始嘗試行腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建術,發現隱蔽的腋窩單切口可大大改善患者生活質量,患者對腔鏡術后的美容效果滿意度更高[10]。本研究中患者術后Breast-Q評分量表中的背部滿意度評分平均達79.5分。然而,該術式仍存在一些缺點:由于手術空間較為狹小,使得建腔困難、背闊肌邊緣部分游離操作不便[11-14];另外,背闊肌為具有生理曲度的弧面結構,在腔鏡二維視圖下不易獲取,需要操作者具備一定的空間想象能力,較開放手術學習曲線及手術時間更長。但這些缺點可通過醫生熟悉解剖結構及改進手術方法克服。

血清腫是背闊肌肌瓣乳房重建術的常見并發癥之一,其發生原因較復雜,考慮可能由引流管不通暢、術中止血不充分、合并糖尿病等因素引起。一般情況下血清腫癥狀較輕、積液較少者,予以熱敷或加壓包扎等保守治療可好轉;若積液較多、癥狀較重、影響生活質量或繼發切口裂開等,則需返院行穿刺抽液治療。Cha等[15]研究認為,由于腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建術顯著減小了切口尺寸,皮下淋巴管及皮下血管損傷較少,理論上可減少血清腫、瘀斑、血腫及感染發生。本研究中1例糖尿病患者術后24 d出現血清腫,腫脹感明顯,返院行穿刺抽液治療,抽出淡黃色液體150 mL后即刻行加壓包扎,癥狀明顯緩解。背部血清腫的主要預防方法在于術后對背部術區進行加壓包扎,鄧國三等[16]認為加壓包扎1周以上可大大降低其發生率。由于不能通過表面皮膚顏色變化判斷肌瓣壞死與否,因此只能通過壞死產生的炎癥反應及感染進行判斷。若患者存在胸部紅腫、皮瓣處滲液明顯增多、術后發熱、炎癥指標明顯上升等癥狀且病因不明,抗感染治療無法改善,則考慮存在皮瓣壞死可能,需二次手術。本研究中患者并未出現上述癥狀,即并未出現肌瓣壞死,分析是由于背闊肌肌瓣血管位置相對穩定,血供確切,只要手術時保護好胸背血管蒂,術后避免壓迫血管蒂,背闊肌肌瓣轉移術后一般極少發生壞死。

目前,腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建技術仍在不斷進步。既往研究中,Kim等[9]在使用腋中線4 cm單孔切口切除背闊肌肌瓣的同時,用另外的腋窩切口行乳房及腋窩手術;Lee等[17]的研究也與之相似,同樣以單孔4~6 cm腋中線切口獲取背闊肌肌瓣,腋窩切口下行乳房手術。而本研究采用的腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術為單孔手術,用同一切口獲取背闊肌肌瓣及進行乳房手術,保持了背部表面皮膚無痕化,提高了患者滿意度。盡管存在無痕化優勢,但從操作者角度而言,單孔腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建術操作要求較高,一方面單孔腔鏡空間局限,存在“筷子”效應,影響手術操作效率;另一方面,腔鏡器械無法繞過背部生理曲度,存在從側胸壁進入的腔鏡器械難以對脊柱旁位置進行操作,以及腔鏡鏡頭難以觀察到背闊肌內側角落等問題。對此,國內外學者對于克服單孔腔鏡手術難點、提高手術效率方面也有多樣化的改進方法。四川大學華西醫院杜正貴教授提出的“華西2號孔”[18],可繞過背部生理曲度限制,分離更大面積背闊肌肌瓣。機器人手術也可克服背部生理曲度帶來的分離角度局限問題,機器人操作臂的“關節”使得機械臂可從多角度直達背闊肌與脊柱交界處,避免了“筷子效應”,有利于獲取更大面積的背闊肌肌瓣。Patel等[19]首次成功應用機器人獲取帶蒂背闊肌肌瓣行乳房重建術,效果肯定。另外,胡小戊等[20]提出對于側胸壁脂肪較多、前哨淋巴結陰性、外側象限乳腺癌患者行保乳手術時,可選擇側胸壁脂肪筋膜皮瓣。對于局部晚期乳腺癌術后胸壁缺損患者,王蕾等[21]提出采用順行法設計分葉背闊肌皮瓣修復可確保皮瓣血運,減小術區張力,降低術后并發癥發生率。Tomita等[22]認為對于背闊肌體積不足、乳腺切除體積過大且無需補充乳房皮膚的患者,可增加部分脂肪移植,亦能達到良好的手術效果。

綜上述,腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術后并發癥較輕,患者對背部外觀滿意度較高,本術式兼具安全性與美容性,優勢明顯。但本研究仍存在一些不足:首先,本研究未與機器人或傳統開放背闊肌肌瓣乳房重建術進行對比,無法比較3種術式的優劣;其次,病例數較少、隨訪時間較短,部分遠期并發癥及結論的普遍性仍待更長隨訪時間及前瞻性研究進行驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經中山大學孫逸仙紀念醫院醫學倫理委員會批準(SYSKY-2024-411-01);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 李江濤:數據收集整理、論文撰寫;劉晨璐:研究設計;歐欣瑜、陸藝文:對文章進行修正審閱;蘇士成:研究指導、論文修改;劉志瀚:論文審閱、補充批改

乳腺癌是當前我國女性發病率較高的癌癥[1],高達51.17/10萬,其發病年齡漸趨年輕化。隨著乳腺癌治療手段不斷進步及預后不斷改善,女性患者不滿足于只切除乳腺腫瘤,還追求術后外觀美感。因此,乳腺癌術后的乳房重建術在女性患者中廣受青睞,自體組織移植重建是目前最常見重建方法之一[2-3]。背闊肌因其血運豐富、體積大、成活率高、獲取方便等優點,是乳腺自體組織移植重建中最常用的肌瓣/肌皮瓣之一[4-5]。傳統開放獲取背闊肌的方法術后供區會遺留較大瘢痕,影響背部外觀。與之相比,腔鏡輔助術式僅為腋窩單切口,位置較隱蔽,可實現乳房及背部表面無痕化,提高患者術后生活質量,尤其背部美觀度更優[6-7]。然而該術式仍存在一定局限性及相關并發癥。本研究擬回顧分析2021年9月—2023年3月行腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術治療的乳腺癌患者臨床資料,旨在探討該術式的優缺點及術后相關并發癥。報告如下。

1 臨床資料

1.1 患者選擇標準

納入標準:① 年齡 18~70 歲女性患者;② 術前經穿刺活檢確定病理學類型為浸潤性乳腺癌;③ 無皮膚、胸壁受侵,無遠處轉移;④ 有強烈背闊肌肌瓣乳房重建意愿;⑤ 無或僅有輕度系統性疾病;⑥ 既往無腋窩手術史或術前檢查提示胸背血管完整。

排除標準:① 伴有遠處器官轉移或炎性乳腺癌(Ⅳ期);② 患有其他乳腺疾病或其他惡性腫瘤;③ 曾接受乳房整形手術或其他形式乳房重建手術。

2021年9月—2023年3月共26例患者符合選擇標準納入研究。

1.2 一般資料

本組患者年齡26~69歲,平均48.7歲。身體質量指數17.9~29.3 kg/m2,平均22.7 kg/m2。腫瘤均為單側,左側17例,右側9例。原發腫瘤直徑1.0~7.0 cm,平均2.7 cm。腫瘤病理分期:T1 11例、T2 14例、T3 1例;N0 10例、N1 11例、N2 2例、N3 3例;初診時無患者發生遠處轉移(M0)。雌激素受體陽性18例,孕激素受體陽性14例,人表皮生長因子受體2有擴增8例,細胞核增殖抗原(Ki-67)≤14%[8]9例。3例患者合并2型糖尿病。6例患者行新輔助化療。

1.3 手術方法

1.3.1 術前準備

通過術前彩色超聲多普勒等影像學檢查標記患乳腫物大小、位置,并于站立位估計患者切除乳房體積及所需背闊肌體積,初步標記血管蒂大致位置,背闊肌切除范圍、形態與邊緣。

1.3.2 手術步驟

采用氣管插管及全身復合麻醉后,患者呈90° 健側臥位,患側上肢置于托手架上。

① 腋窩淋巴結手術及切口設計:常規消毒鋪巾后,選取腋窩處順應皮紋的弧形切口,并向腋中線方向延長,利用電刀切開皮膚及皮下組織,行腋窩前哨淋巴結活檢術,冰凍病理檢查示16例腋窩淋巴結轉移,予以腋窩淋巴結清掃。從腋窩切口處順腋中線延長2 cm切口,使用冷光源拉鉤,開放下用電刀游離至背闊肌前緣暴露(圖1a),并初步游離小部分背闊肌深層,亦可順著背闊肌前緣往髂嵴方向游離,增大充氣時的空間。

圖1

背闊肌肌瓣獲取流程

圖1

背闊肌肌瓣獲取流程

a. 沿腋中線延長切口,利用冷光源拉鉤游離至背闊肌前緣暴露;b. 放入單孔四通道穿刺器后,置入腔鏡、分離鉗及可吸煙電鉤;c. 腔鏡下游離背闊肌深面;d. 腔鏡下游離背闊肌淺面;e. 腔鏡下游離淺面和深面后;f. 背闊肌淺面中可見斜方肌覆蓋(箭頭);g. 腔鏡下游離背闊肌下方斷端;h. 腔鏡輔助下完整游離背闊肌肌瓣

Figure1. Schematic diagram of key steps in the harvesting of the latissimus dorsi muscle flapa. Extended the incision along the axillary midline and utilized the light source retractor to expose the anterior aspect of latissimus dorsi muscle flap; b. Implanted the single-port four-channel puncture apparatus, endoscope, dissecting forceps, and smoke-aspirated electric hook; c. Endoscopic-assisted dissociation of deep surface of latissimus dorsi muscle flap; d. Endoscopic-assisted dissociation of superficial surface of latissimus dorsi muscle flap; e. After the dissociation of the deep and superficial surfaces of latissimus dorsi muscle flap; f. The trapezius (arrow) covered the superficial surface of latissimus dorsi muscle; g. Endoscopic-assisted dissociation of the inferior end of latissimus dorsi muscle flap; h. Endoscopic-assisted harvesting of the intact latissimus dorsi muscle flap

② 腔鏡輔助下背闊肌肌瓣獲取:使用縫線固定部分腋窩切口,使得單孔四通道穿刺器剛好可置入其中,依次置入腔鏡鏡頭、分離鉗及可吸煙電鉤(圖1b)。接入CO2充氣裝置增大手術空間,調整鏡頭位置至視野集中于背闊肌前緣。利用分離鉗輕輕提拉背闊肌前緣,電鉤從背闊肌深部間隙開始分離;游離的背闊肌深面內側可至棘旁筋膜,上至肩胛處,下至接近髂嵴處,外側至背闊肌前緣(圖1c);背闊肌游離完成后再游離淺面,為避免皮膚太薄,皮下需保留部分脂肪組織,其余脂肪保留在肌肉表面(圖1d)。游離深面、淺面后(圖1e),開始進行背闊肌四周邊界的離斷。游離淺面時可見斜方肌尖端覆蓋于背闊肌上,該解剖結構提示此處臨近背闊肌內上邊界(圖1f),注意離斷背闊肌內上邊界時避免損傷斜方肌,減少術后對肩部功能的影響。最后再依次分離背闊肌前緣、下緣(圖1g)、脊柱旁內側緣、上緣邊界即可完整游離背闊肌(圖1h),游離深面時注意對胸背血管蒂的保護。

③ 乳腺手術及背闊肌肌瓣乳房重建:經相同切口行腔鏡乳腺手術,對于腫瘤病理分期為T1或T2期、乳房體積適當、術后可保持良好乳房外形的早期乳腺癌患者,若無彌漫分布的惡性特征鈣化灶,行保乳手術(本組10例);對于多灶性或多中心性且無乳頭乳暈侵犯(包括Paget病)的患者,行保留乳頭乳暈的皮下全切術(本組16例)。根據乳房缺損范圍確定所需背闊肌肌瓣大小,修整肌瓣后將其通過腋窩轉移塞入乳腺空缺處并固定于乳房缺損處,避免背闊肌肌瓣翻卷。放置胸壁及背部2條引流管,行腋窩淋巴結清掃者多留置1條腋窩引流管。術畢。

1.4 術后處理

術后予以棉墊及彈力繃帶加壓包扎,行補液、抗感染等治療,并囑患者多下床活動,使引流管充分引流并預防下肢血栓形成。術后密切觀察術區有無腫脹、瘀血及引流管引流情況,若存在可疑肌瓣壞死、出血等情況立即予以二次手術治療。術后患者均行化療,16例術后予以放療。

記錄手術時間、切口長度及術后3 d引流量。出院后定期隨訪,結合病史了解患者有無局部紅腫熱痛、麻木、切口愈合不良等情況,復查影像學及體格檢查了解患者有無復發或轉移情況。術后6個月采用Breast-Q評分量表中的背部滿意度問卷評估患者對背部手術的滿意度。

2 結果

本組手術時間280~480 min,平均376.7 min;切口長度10~15 cm,平均12.2 cm;術后3 d引流量500~1 600 mL,平均930.2 mL。術后發生血清腫4例,分別予以保守治療(2例)和穿刺抽液(2例)后好轉;切口裂開1例,予以重新縫合后1個月仍愈合不佳,伴少量紅棕色滲液,再次行清創及定期換藥后好轉;胸壁麻木1例,予以營養神經等治療后好轉;患側上肢水腫1例,予以物理治療及康復訓練后好轉。26例患者均獲隨訪,隨訪時間12~30個月,平均20.1個月。隨訪期間未出現背闊肌肌瓣壞死、背闊肌萎縮及肩關節活動障礙;2例患者術后患側腋窩淋巴結復發,予以二次手術清掃腋窩淋巴結及相應輔助治療;無遠處轉移發生。術后6個月,Breast-Q評分量表中的背部滿意度評分為64~100分,平均79.5分;其中行保留乳頭乳暈的皮下全切術患者滿意度評分為64~100分、平均78.6分,行保乳術患者滿意度評分為78~100分、平均81.0分。見圖2。

圖2

患者,女,58歲,右側乳腺癌(腫瘤病理分期T2N1M0),行腔鏡輔助下右側保乳手術+右側腋窩前哨淋巴結活檢術+背闊肌肌瓣轉移乳房重建手術

圖2

患者,女,58歲,右側乳腺癌(腫瘤病理分期T2N1M0),行腔鏡輔助下右側保乳手術+右側腋窩前哨淋巴結活檢術+背闊肌肌瓣轉移乳房重建手術

從左至右依次為正面、右側45° 位、右側及背面 a. 術前;b. 術后6個月

Figure2. A 58-year-old female patient with right breast cancer (T2N1M0), underwent endoscopic-assisted right breast-conserving surgery, right axillary sentinel lymph nodes biopsy, and immediate breast reconstruction with endoscopic-assisted harvesting of the latissimus dorsi muscle flapFrom left to right for frontal, 45° on the right side, right side, and back images, respectively a. Before operation; b. At 6 months after operation

3 討論

相較傳統開放背闊肌肌瓣分離,腔鏡器械的使用具有較大優勢。首先,腔鏡鏡頭具有放大局部視野的功能,可更好地識別血管、神經等解剖結構,有效避免術中出血;其次,腔鏡輔助手術后切口愈合更快,供區術后疼痛更輕[9];此外,開放背闊肌肌瓣術后遺留的背部瘢痕明顯影響患者術后生活質量,而腔鏡背闊肌肌瓣切取術后可做到“背部無痕化”。本團隊從2021年開始嘗試行腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建術,發現隱蔽的腋窩單切口可大大改善患者生活質量,患者對腔鏡術后的美容效果滿意度更高[10]。本研究中患者術后Breast-Q評分量表中的背部滿意度評分平均達79.5分。然而,該術式仍存在一些缺點:由于手術空間較為狹小,使得建腔困難、背闊肌邊緣部分游離操作不便[11-14];另外,背闊肌為具有生理曲度的弧面結構,在腔鏡二維視圖下不易獲取,需要操作者具備一定的空間想象能力,較開放手術學習曲線及手術時間更長。但這些缺點可通過醫生熟悉解剖結構及改進手術方法克服。

血清腫是背闊肌肌瓣乳房重建術的常見并發癥之一,其發生原因較復雜,考慮可能由引流管不通暢、術中止血不充分、合并糖尿病等因素引起。一般情況下血清腫癥狀較輕、積液較少者,予以熱敷或加壓包扎等保守治療可好轉;若積液較多、癥狀較重、影響生活質量或繼發切口裂開等,則需返院行穿刺抽液治療。Cha等[15]研究認為,由于腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建術顯著減小了切口尺寸,皮下淋巴管及皮下血管損傷較少,理論上可減少血清腫、瘀斑、血腫及感染發生。本研究中1例糖尿病患者術后24 d出現血清腫,腫脹感明顯,返院行穿刺抽液治療,抽出淡黃色液體150 mL后即刻行加壓包扎,癥狀明顯緩解。背部血清腫的主要預防方法在于術后對背部術區進行加壓包扎,鄧國三等[16]認為加壓包扎1周以上可大大降低其發生率。由于不能通過表面皮膚顏色變化判斷肌瓣壞死與否,因此只能通過壞死產生的炎癥反應及感染進行判斷。若患者存在胸部紅腫、皮瓣處滲液明顯增多、術后發熱、炎癥指標明顯上升等癥狀且病因不明,抗感染治療無法改善,則考慮存在皮瓣壞死可能,需二次手術。本研究中患者并未出現上述癥狀,即并未出現肌瓣壞死,分析是由于背闊肌肌瓣血管位置相對穩定,血供確切,只要手術時保護好胸背血管蒂,術后避免壓迫血管蒂,背闊肌肌瓣轉移術后一般極少發生壞死。

目前,腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建技術仍在不斷進步。既往研究中,Kim等[9]在使用腋中線4 cm單孔切口切除背闊肌肌瓣的同時,用另外的腋窩切口行乳房及腋窩手術;Lee等[17]的研究也與之相似,同樣以單孔4~6 cm腋中線切口獲取背闊肌肌瓣,腋窩切口下行乳房手術。而本研究采用的腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術為單孔手術,用同一切口獲取背闊肌肌瓣及進行乳房手術,保持了背部表面皮膚無痕化,提高了患者滿意度。盡管存在無痕化優勢,但從操作者角度而言,單孔腔鏡背闊肌肌瓣乳房重建術操作要求較高,一方面單孔腔鏡空間局限,存在“筷子”效應,影響手術操作效率;另一方面,腔鏡器械無法繞過背部生理曲度,存在從側胸壁進入的腔鏡器械難以對脊柱旁位置進行操作,以及腔鏡鏡頭難以觀察到背闊肌內側角落等問題。對此,國內外學者對于克服單孔腔鏡手術難點、提高手術效率方面也有多樣化的改進方法。四川大學華西醫院杜正貴教授提出的“華西2號孔”[18],可繞過背部生理曲度限制,分離更大面積背闊肌肌瓣。機器人手術也可克服背部生理曲度帶來的分離角度局限問題,機器人操作臂的“關節”使得機械臂可從多角度直達背闊肌與脊柱交界處,避免了“筷子效應”,有利于獲取更大面積的背闊肌肌瓣。Patel等[19]首次成功應用機器人獲取帶蒂背闊肌肌瓣行乳房重建術,效果肯定。另外,胡小戊等[20]提出對于側胸壁脂肪較多、前哨淋巴結陰性、外側象限乳腺癌患者行保乳手術時,可選擇側胸壁脂肪筋膜皮瓣。對于局部晚期乳腺癌術后胸壁缺損患者,王蕾等[21]提出采用順行法設計分葉背闊肌皮瓣修復可確保皮瓣血運,減小術區張力,降低術后并發癥發生率。Tomita等[22]認為對于背闊肌體積不足、乳腺切除體積過大且無需補充乳房皮膚的患者,可增加部分脂肪移植,亦能達到良好的手術效果。

綜上述,腔鏡輔助下背闊肌肌瓣乳房重建術后并發癥較輕,患者對背部外觀滿意度較高,本術式兼具安全性與美容性,優勢明顯。但本研究仍存在一些不足:首先,本研究未與機器人或傳統開放背闊肌肌瓣乳房重建術進行對比,無法比較3種術式的優劣;其次,病例數較少、隨訪時間較短,部分遠期并發癥及結論的普遍性仍待更長隨訪時間及前瞻性研究進行驗證。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經中山大學孫逸仙紀念醫院醫學倫理委員會批準(SYSKY-2024-411-01);患者均簽署知情同意書

作者貢獻聲明 李江濤:數據收集整理、論文撰寫;劉晨璐:研究設計;歐欣瑜、陸藝文:對文章進行修正審閱;蘇士成:研究指導、論文修改;劉志瀚:論文審閱、補充批改