引用本文: 徐芊芊, 徐吉海, 沈依俊, 張晨曦, 沈航崇, 黃天翔, 陸陳林, 王欣. 4℃保存撕脫皮膚延期回植在四肢撕脫傷治療中的應用研究. 中國修復重建外科雜志, 2025, 39(1): 95-99. doi: 10.7507/1002-1892.202411057 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國修復重建外科雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

撕脫傷是指高能量剪切力導致的血管、神經、淋巴管,甚至肌肉、骨等組織在不同層面離斷形成的損傷。當患者合并其他重要器官損傷或多發傷、生命體征不穩定或創面污染嚴重、不具備一期修復條件時,需要延期回植。若在血供判斷不明確情況下進行一期回植,可能面臨延期壞死風險。因此,臨床常選擇將撕脫皮膚進行低溫保存,待患者生命體征平穩以及創面條件改善后延期回植。

低溫保存是一種生物保存技術,它可以降低細胞氧耗,維持細胞活力,從而延長保存時間。低溫保存通常可以分為以下幾個溫度區間:冷藏保存(2~8℃)、冷凍保存(?20~0℃)、深低溫冷凍保存(?80~?20℃)以及液氮保存(?196℃)[1]。近年來,二期回植低溫保存撕脫皮膚已有報道,但大多是采用深低溫冷凍保存[2-3]。深低溫冷凍保存對冷凍及復溫技術要求較高,基層醫院大多條件有限,應用和普及有一定難度。2020年10月—2023年10月,我們收治12例合并休克、其他危及生命損傷或創基條件差不能選擇一期回植的四肢撕脫傷患者,采用4℃保存撕脫皮膚,待患者生命體征趨于穩定、創基條件改善后延期回植治療,其中8例(66.67%)回植皮膚成活。現總結治療經驗,報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男7例,女5例;年齡29~46歲,平均39.2歲。致傷原因:機器絞傷6例,交通事故5例,利器割傷1例。受傷至入院時間0.5~3.0 h,平均1.3 h。損傷部位:上肢7例,下肢5例。皮膚撕脫范圍5 cm×4 cm~15 cm×8 cm,撕脫皮膚均完整。5例創基條件差,無法一期重建血供。合并顱腦損傷2例、休克3例、多發肋骨骨折1例、張力性氣胸1例。患者臨床資料詳見表1。

1.2 治療方法

入院后,首先評估患者是否合并休克或重要臟器損傷、撕脫皮膚完整性及活力、創基條件是否允許一期回植。本組患者均進行抗休克治療,保證心、腦、肝、腎等重要臟器灌注,維持生命體征穩定。然后,從完整性、層次、性質、皮下血凝塊情況等方面評估撕脫皮膚,確定尚具備回植條件后處理撕脫皮膚,評價結果詳見表2。撕脫皮膚處理步驟:清創修剪后盡可能多保留真皮層;置于0.1%苯扎溴銨溶液中浸泡5 min后,PBS緩沖鹽水洗滌;對折撕脫皮膚,用抗生素生理鹽水紗布以三明治形式包裹后放入保存容器中,并以300 cm2∶100 mL比例添加10%FBS[4];置入溫度調節為4℃的醫用冰箱,并標注儲存起始時間。

本組創面均存在無法一期吻合血管重建血供區域。為改善創基條件提高回植皮膚成活率,入院后采取以下措施:① 徹底清創,應用聚氨酯制成的負壓材料覆蓋創面,設置負壓值–10.6 kPa,以每持續吸引5 min后暫停2 min的間歇模式進行封閉式負壓引流(vacuum sealing drainage,VSD)[5],促進愈合、減少炎癥和水腫并提供支撐保護[6-7];② 改善全身營養情況,圍術期白蛋白維持在30 g/L以上;③ 改善局部營養情況,利用重組人VEGF凝膠[8]和人工真皮改善軟組織床;④ 控制創面pH值在6.0~8.7范圍[9],以維持正常酶活性,利于細胞代謝和增殖。

待患者生命體征趨于穩定、創基條件改善后行撕脫皮膚回植。本組患者于受傷后3~7 d回植皮膚。取出4℃保存的撕脫皮膚,生理鹽水反復沖洗,修剪成中厚皮片,70%乙醇消毒;采用間斷縫合法(10例)或漸進式張力縫合法(2例),將撕脫皮膚與創面邊緣進行固定;再次應用負壓材料覆蓋創面,同前參數及模式進行VSD處理。回植術后10 d拆除負壓裝置,定期使用傳統敷料換藥直至創面愈合。術后2周拆線,如部分創面愈合較差再次清創并延期拆線。

1.3 療效評價指標

回植術后4周,從色澤、彈性、痛覺三方面對回植皮膚活力進行評估。其中,皮膚彈性評價應用孔徑6 mm、負壓為450 mar的Cutometer? MPA 580(CK公司,德國)測量R0值,反映皮膚最大形變程度[10];痛覺采用數字評定量表(NRS)評價[11]。隨訪期間采用溫哥華瘢痕量表(VSS)評估回植皮膚瘢痕程度。

2 結果

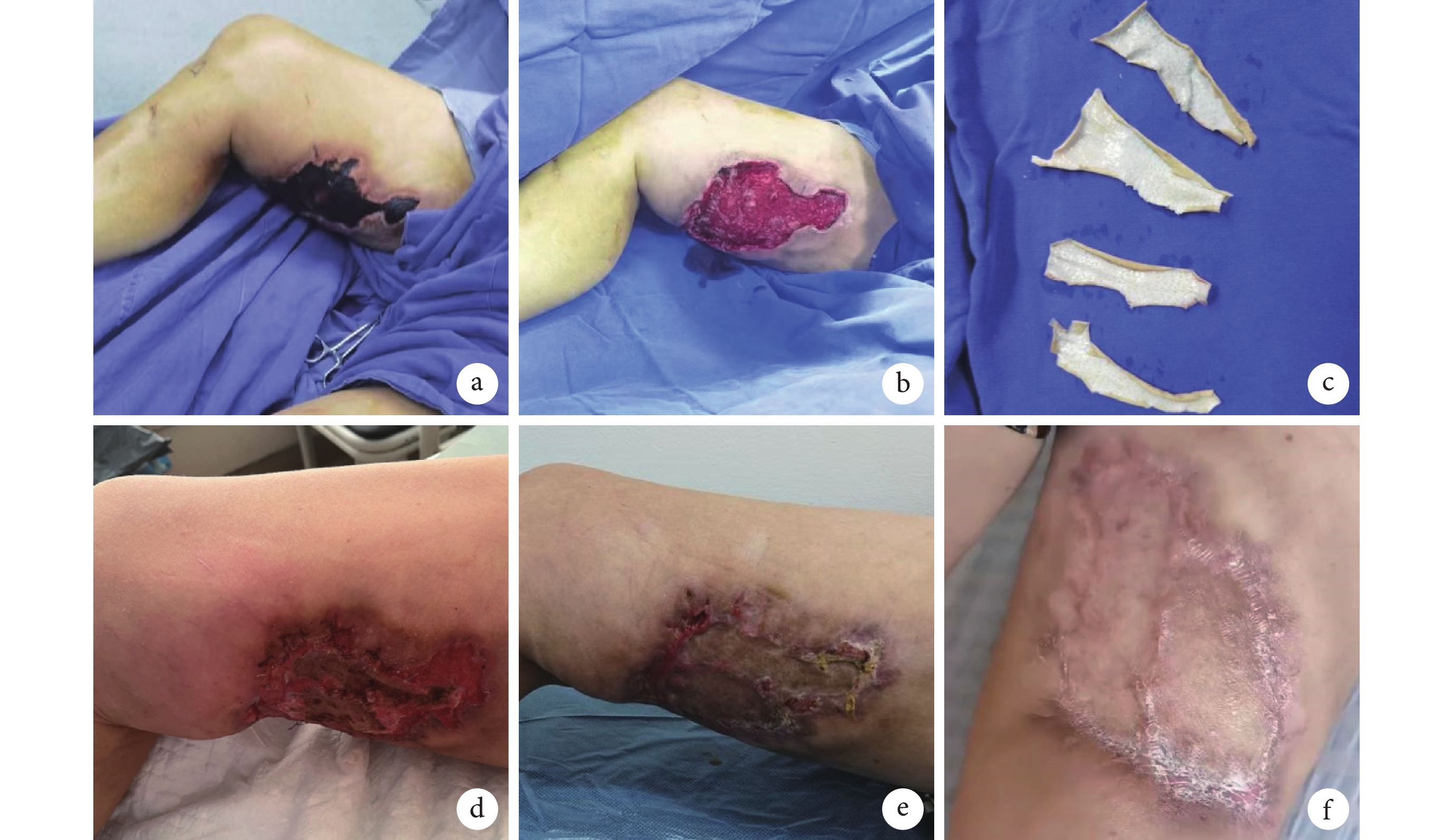

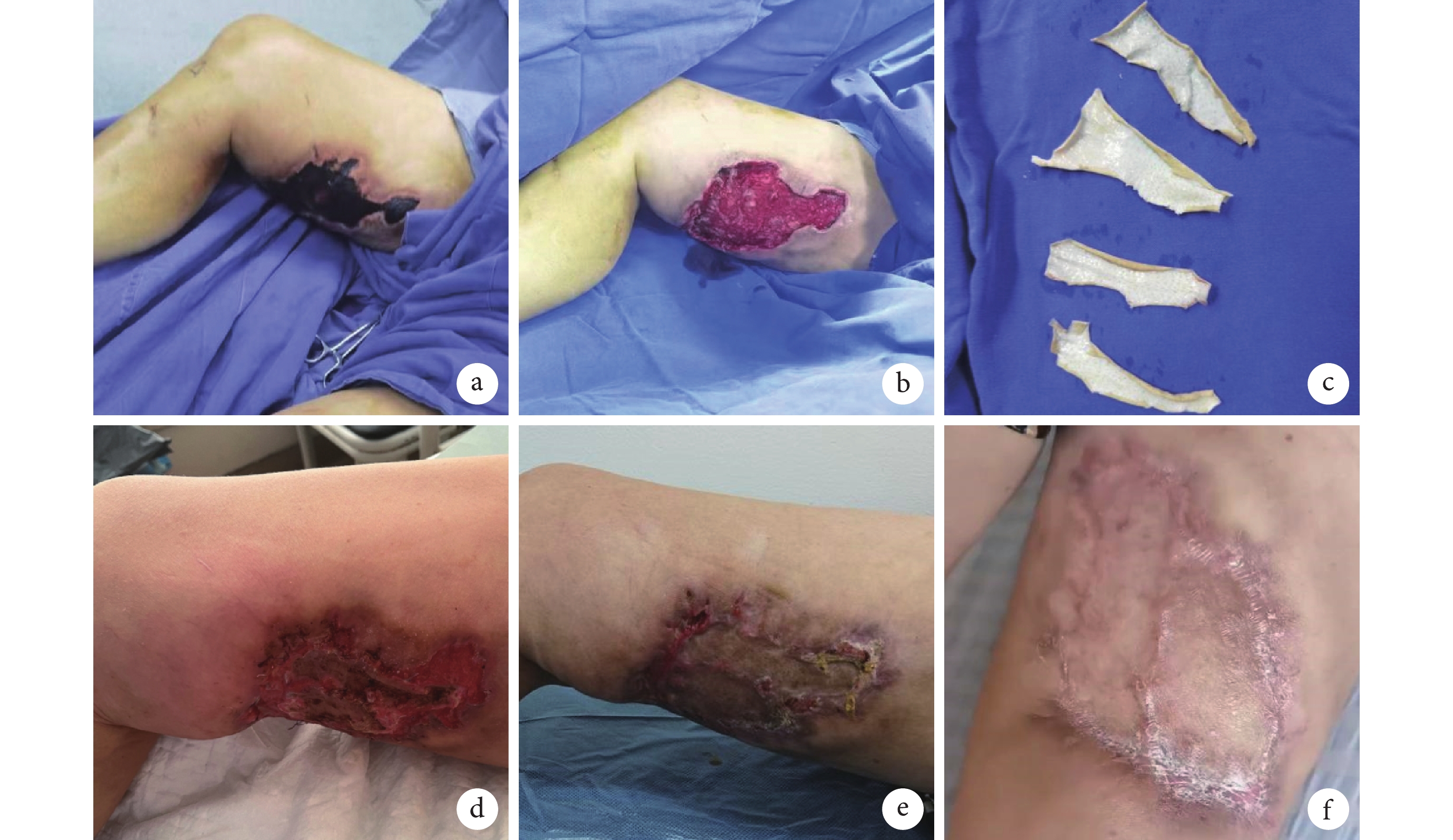

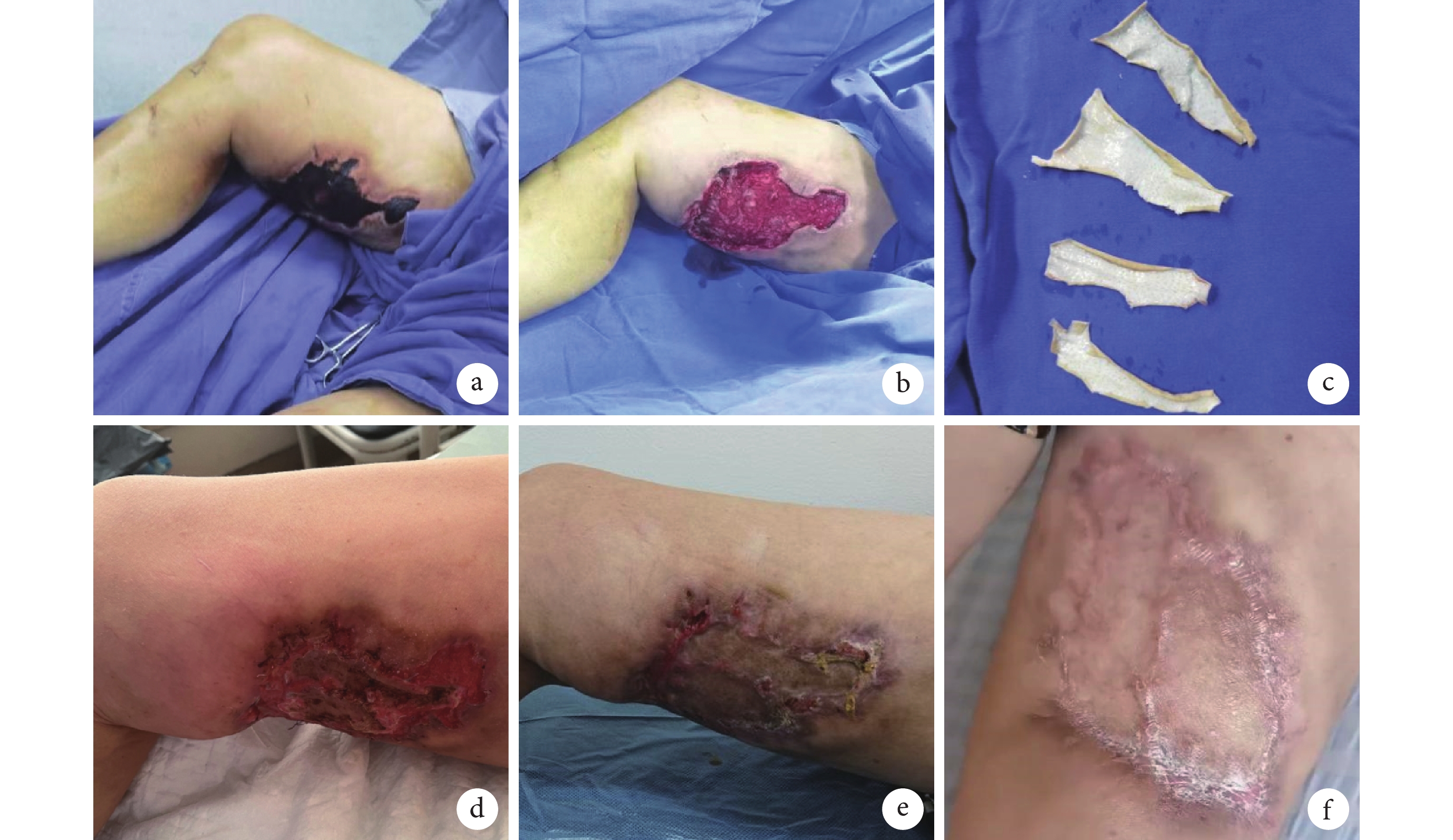

回植術后4周,8例(66.67%)回植皮膚完全成活,色澤與正常皮膚相似;4例出現不同程度壞死,經清創換藥后仍有部分回植皮膚呈暗紫色。皮膚彈性R0值為0.09~0.85,平均0.55;NRS量表評價:中度疼痛4例,輕度疼痛3例,無疼痛5例。患者均獲12個月隨訪。術后隨時間延長,回植皮膚瘢痕VSS評分均逐漸降低,12個月為4~11分,平均6.8分。見圖1及表1、2。

圖1

例9

圖1

例9

a. 回植術前創面;b. 回植術中清創后創面;c. 4℃保存6 d的撕脫皮膚;d~f. 回植術后3周、1個月、6個月外觀

Figure1. Case 9a. Wound before replantation; b. Wound after debridement; c. Degloving skin after being preserved at 4℃ for 6 days; d-f. Appearances of skin grafts at 3 weeks, 1 month, and 6 months after replantation, respectively

3 討論

撕脫傷常存在大面積皮膚缺損,如何進行修復一直是臨床難題。盡管近年來學者們提出了半自體移植物[12]、運用3D打印技術制作人工皮[13]、應用冷凍保存同種異體皮膚[14]修復,但治療效果仍不如自體皮膚移植[13]。在自體皮膚有限情況下,撕脫皮膚的合理利用顯得尤為重要。低溫能降低細胞酶活性、減緩細胞代謝,其在軟組織撕脫傷中的作用已取得共識。當無法一期重建血供時,低溫保存撕脫皮膚能延長皮膚保存時限,為改善創基及全身條件爭取時間。目前,臨床常用的低溫保存溫度為4、?20、?80、?196℃。低于0℃保存存在設備要求高、復溫技術復雜、不可控的冰晶損傷和滲透損傷,以及冷凍劑種類和配比尚無統一標準等局限性,導致許多基層醫院短時間內難以達到保存條件,最終影響撕脫皮膚回植成活率。

我們選擇4℃作為保存溫度主要基于以下3點原因。① 減少冷凍損傷風險:0℃以下的溫度保存撕脫皮膚可能引起不可控的冰晶形成[15],影響皮膚成活質量,而4℃能使酶在受到嚴重抑制、氧耗大幅減低的同時避免冰晶形成,使細胞免受冷熱缺血的影響,更加安全可靠[16]。② 延長保存時限:研究發現相比于常溫保存,4℃生理鹽水培養基可保存皮膚最長達1周[17],應用4℃McCoys media 5A培養基最長達5周[18]。Castagnoli等[19]發現在4℃生理鹽水中儲存4 d的皮膚活力與深低溫冷凍保存皮膚相當。③ 縮短復溫時間:4℃保存的皮膚復溫方式簡單,無需冷凍和解凍過程,操作耗時短,有利于更快速地進行術前準備。

為提高撕脫皮膚回植成活率,需要維持儲存期間皮膚活力,而影響活性的因素較多。① 保存時間:研究表明4℃保存撕脫皮膚不能超過1周,超過該時限撕脫皮膚活力會大幅下降,降低回植后成活率[17]。② 保存介質:保存介質種類及配比均會影響皮膚成活及質量,應用添加了羊膜[20]、動物血清、細胞因子、生長因子[8]或富血小板血漿[18]的培養基,可以在防止皮膚脫水同時為細胞提供營養,在提高皮膚活力同時還能適當延長保存時間。研究發現皮膚在4℃含10%FBS的RPMI儲存液中保存7 d后仍維持93%活力[18],相比之下4℃生理鹽水保存后第3天即發現細胞活力下降50%[21]。然而,FBS常用于實驗室細胞培養,在臨床應用中可能存在免疫排斥反應等并發癥[22],需要進一步研究驗證其臨床應用可行性。③ 皮膚厚度:不同部位皮膚的厚度及血供均不同,保留血管和神經更多的厚皮片其存活質量一般高于薄皮片[23]。我們通常在4℃保存前先去除皮膚失活組織,最大程度保留毛細血管和神經;待冷藏后細胞發生脫水,皮膚會較前略變薄,在此基礎上我們將其修剪為中厚皮片進行回植。④ 環境光照:避光保護可以減少光氧化損傷,有利于減緩皮膚老化,保持皮膚活力,提高存活質量[23]。

本組12例四肢撕脫傷患者均無法一期重建血供,我們根據撕脫皮膚完整性及活力、創基條件及全身情況,采用4℃保存撕脫皮膚后延期回植方式,保存時間3~7 d,回植后皮膚成活率為66.67%。因此,我們認為對無法一期修復的撕脫傷患者,在不具備深低溫冷凍保存及復溫條件時,選擇4℃保存撕脫皮膚是一種兼具可行性、實用性與經濟性的方法,在臨床中有一定應用價值。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經寧波市第六醫院倫理委員會批準[2024-86(L)]

作者貢獻聲明 沈航崇:研究設計;陸陳林:研究實施;沈依俊、黃天翔:數據收集及整理;張晨曦:統計分析;徐芊芊:起草文章;徐吉海:對文章的知識性內容作批評性審閱;王欣:行政、技術支持

撕脫傷是指高能量剪切力導致的血管、神經、淋巴管,甚至肌肉、骨等組織在不同層面離斷形成的損傷。當患者合并其他重要器官損傷或多發傷、生命體征不穩定或創面污染嚴重、不具備一期修復條件時,需要延期回植。若在血供判斷不明確情況下進行一期回植,可能面臨延期壞死風險。因此,臨床常選擇將撕脫皮膚進行低溫保存,待患者生命體征平穩以及創面條件改善后延期回植。

低溫保存是一種生物保存技術,它可以降低細胞氧耗,維持細胞活力,從而延長保存時間。低溫保存通常可以分為以下幾個溫度區間:冷藏保存(2~8℃)、冷凍保存(?20~0℃)、深低溫冷凍保存(?80~?20℃)以及液氮保存(?196℃)[1]。近年來,二期回植低溫保存撕脫皮膚已有報道,但大多是采用深低溫冷凍保存[2-3]。深低溫冷凍保存對冷凍及復溫技術要求較高,基層醫院大多條件有限,應用和普及有一定難度。2020年10月—2023年10月,我們收治12例合并休克、其他危及生命損傷或創基條件差不能選擇一期回植的四肢撕脫傷患者,采用4℃保存撕脫皮膚,待患者生命體征趨于穩定、創基條件改善后延期回植治療,其中8例(66.67%)回植皮膚成活。現總結治療經驗,報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料

本組男7例,女5例;年齡29~46歲,平均39.2歲。致傷原因:機器絞傷6例,交通事故5例,利器割傷1例。受傷至入院時間0.5~3.0 h,平均1.3 h。損傷部位:上肢7例,下肢5例。皮膚撕脫范圍5 cm×4 cm~15 cm×8 cm,撕脫皮膚均完整。5例創基條件差,無法一期重建血供。合并顱腦損傷2例、休克3例、多發肋骨骨折1例、張力性氣胸1例。患者臨床資料詳見表1。

1.2 治療方法

入院后,首先評估患者是否合并休克或重要臟器損傷、撕脫皮膚完整性及活力、創基條件是否允許一期回植。本組患者均進行抗休克治療,保證心、腦、肝、腎等重要臟器灌注,維持生命體征穩定。然后,從完整性、層次、性質、皮下血凝塊情況等方面評估撕脫皮膚,確定尚具備回植條件后處理撕脫皮膚,評價結果詳見表2。撕脫皮膚處理步驟:清創修剪后盡可能多保留真皮層;置于0.1%苯扎溴銨溶液中浸泡5 min后,PBS緩沖鹽水洗滌;對折撕脫皮膚,用抗生素生理鹽水紗布以三明治形式包裹后放入保存容器中,并以300 cm2∶100 mL比例添加10%FBS[4];置入溫度調節為4℃的醫用冰箱,并標注儲存起始時間。

本組創面均存在無法一期吻合血管重建血供區域。為改善創基條件提高回植皮膚成活率,入院后采取以下措施:① 徹底清創,應用聚氨酯制成的負壓材料覆蓋創面,設置負壓值–10.6 kPa,以每持續吸引5 min后暫停2 min的間歇模式進行封閉式負壓引流(vacuum sealing drainage,VSD)[5],促進愈合、減少炎癥和水腫并提供支撐保護[6-7];② 改善全身營養情況,圍術期白蛋白維持在30 g/L以上;③ 改善局部營養情況,利用重組人VEGF凝膠[8]和人工真皮改善軟組織床;④ 控制創面pH值在6.0~8.7范圍[9],以維持正常酶活性,利于細胞代謝和增殖。

待患者生命體征趨于穩定、創基條件改善后行撕脫皮膚回植。本組患者于受傷后3~7 d回植皮膚。取出4℃保存的撕脫皮膚,生理鹽水反復沖洗,修剪成中厚皮片,70%乙醇消毒;采用間斷縫合法(10例)或漸進式張力縫合法(2例),將撕脫皮膚與創面邊緣進行固定;再次應用負壓材料覆蓋創面,同前參數及模式進行VSD處理。回植術后10 d拆除負壓裝置,定期使用傳統敷料換藥直至創面愈合。術后2周拆線,如部分創面愈合較差再次清創并延期拆線。

1.3 療效評價指標

回植術后4周,從色澤、彈性、痛覺三方面對回植皮膚活力進行評估。其中,皮膚彈性評價應用孔徑6 mm、負壓為450 mar的Cutometer? MPA 580(CK公司,德國)測量R0值,反映皮膚最大形變程度[10];痛覺采用數字評定量表(NRS)評價[11]。隨訪期間采用溫哥華瘢痕量表(VSS)評估回植皮膚瘢痕程度。

2 結果

回植術后4周,8例(66.67%)回植皮膚完全成活,色澤與正常皮膚相似;4例出現不同程度壞死,經清創換藥后仍有部分回植皮膚呈暗紫色。皮膚彈性R0值為0.09~0.85,平均0.55;NRS量表評價:中度疼痛4例,輕度疼痛3例,無疼痛5例。患者均獲12個月隨訪。術后隨時間延長,回植皮膚瘢痕VSS評分均逐漸降低,12個月為4~11分,平均6.8分。見圖1及表1、2。

圖1

例9

圖1

例9

a. 回植術前創面;b. 回植術中清創后創面;c. 4℃保存6 d的撕脫皮膚;d~f. 回植術后3周、1個月、6個月外觀

Figure1. Case 9a. Wound before replantation; b. Wound after debridement; c. Degloving skin after being preserved at 4℃ for 6 days; d-f. Appearances of skin grafts at 3 weeks, 1 month, and 6 months after replantation, respectively

3 討論

撕脫傷常存在大面積皮膚缺損,如何進行修復一直是臨床難題。盡管近年來學者們提出了半自體移植物[12]、運用3D打印技術制作人工皮[13]、應用冷凍保存同種異體皮膚[14]修復,但治療效果仍不如自體皮膚移植[13]。在自體皮膚有限情況下,撕脫皮膚的合理利用顯得尤為重要。低溫能降低細胞酶活性、減緩細胞代謝,其在軟組織撕脫傷中的作用已取得共識。當無法一期重建血供時,低溫保存撕脫皮膚能延長皮膚保存時限,為改善創基及全身條件爭取時間。目前,臨床常用的低溫保存溫度為4、?20、?80、?196℃。低于0℃保存存在設備要求高、復溫技術復雜、不可控的冰晶損傷和滲透損傷,以及冷凍劑種類和配比尚無統一標準等局限性,導致許多基層醫院短時間內難以達到保存條件,最終影響撕脫皮膚回植成活率。

我們選擇4℃作為保存溫度主要基于以下3點原因。① 減少冷凍損傷風險:0℃以下的溫度保存撕脫皮膚可能引起不可控的冰晶形成[15],影響皮膚成活質量,而4℃能使酶在受到嚴重抑制、氧耗大幅減低的同時避免冰晶形成,使細胞免受冷熱缺血的影響,更加安全可靠[16]。② 延長保存時限:研究發現相比于常溫保存,4℃生理鹽水培養基可保存皮膚最長達1周[17],應用4℃McCoys media 5A培養基最長達5周[18]。Castagnoli等[19]發現在4℃生理鹽水中儲存4 d的皮膚活力與深低溫冷凍保存皮膚相當。③ 縮短復溫時間:4℃保存的皮膚復溫方式簡單,無需冷凍和解凍過程,操作耗時短,有利于更快速地進行術前準備。

為提高撕脫皮膚回植成活率,需要維持儲存期間皮膚活力,而影響活性的因素較多。① 保存時間:研究表明4℃保存撕脫皮膚不能超過1周,超過該時限撕脫皮膚活力會大幅下降,降低回植后成活率[17]。② 保存介質:保存介質種類及配比均會影響皮膚成活及質量,應用添加了羊膜[20]、動物血清、細胞因子、生長因子[8]或富血小板血漿[18]的培養基,可以在防止皮膚脫水同時為細胞提供營養,在提高皮膚活力同時還能適當延長保存時間。研究發現皮膚在4℃含10%FBS的RPMI儲存液中保存7 d后仍維持93%活力[18],相比之下4℃生理鹽水保存后第3天即發現細胞活力下降50%[21]。然而,FBS常用于實驗室細胞培養,在臨床應用中可能存在免疫排斥反應等并發癥[22],需要進一步研究驗證其臨床應用可行性。③ 皮膚厚度:不同部位皮膚的厚度及血供均不同,保留血管和神經更多的厚皮片其存活質量一般高于薄皮片[23]。我們通常在4℃保存前先去除皮膚失活組織,最大程度保留毛細血管和神經;待冷藏后細胞發生脫水,皮膚會較前略變薄,在此基礎上我們將其修剪為中厚皮片進行回植。④ 環境光照:避光保護可以減少光氧化損傷,有利于減緩皮膚老化,保持皮膚活力,提高存活質量[23]。

本組12例四肢撕脫傷患者均無法一期重建血供,我們根據撕脫皮膚完整性及活力、創基條件及全身情況,采用4℃保存撕脫皮膚后延期回植方式,保存時間3~7 d,回植后皮膚成活率為66.67%。因此,我們認為對無法一期修復的撕脫傷患者,在不具備深低溫冷凍保存及復溫條件時,選擇4℃保存撕脫皮膚是一種兼具可行性、實用性與經濟性的方法,在臨床中有一定應用價值。

利益沖突 在課題研究和文章撰寫過程中不存在利益沖突

倫理聲明 研究方案經寧波市第六醫院倫理委員會批準[2024-86(L)]

作者貢獻聲明 沈航崇:研究設計;陸陳林:研究實施;沈依俊、黃天翔:數據收集及整理;張晨曦:統計分析;徐芊芊:起草文章;徐吉海:對文章的知識性內容作批評性審閱;王欣:行政、技術支持