引用本文: 成名, 丁仁泉, 徐惟, 王希龍, 王述民. 數字化引流系統在達芬奇機器人肺葉切除術后應用的回顧性隊列研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(3): 403-407. doi: 10.7507/1007-4848.202207010 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,達芬奇機器人技術因其創傷更小、手術時間短、術中出血量少、術后康復快等優點,已在胸外科手術中廣泛應用[1-5],但術后康復并不僅局限于選擇何種手術方式,圍手術期的護理也顯得至關重要[6]。加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)的核心是減少圍術期創傷應激、促進各臟器功能康復。國內外大量關于胸外科手術ERAS的研究[7-10]表明,術后住院時間是影響患者康復最為關鍵的指標之一。傳統的封閉式引流瓶目前仍是臨床上的首要選擇,存在連接復雜、易傾倒、液體反流、患者活動度受限等問題[11]。對于肺葉切除術后患者,臨床上多鼓勵咳嗽促使患者肺復張,為后續的胸膜粘連固定創造有利條件或等待胸內殘腔自行固定從而達到拔管指征。上述方法存在耗時過長、增加胸膜腔內感染風險、帶管期間患者生活質量降低等缺點。數字化引流系統(digital drainage system,DDS)是一種集負壓、引流、氣體監測、可視化于一體的新型引流裝置,該系統目前已在歐美國家廣泛使用[12-14],在國內鮮有報道。我中心現回顧性分析機器人肺葉切除術后應用DDS患者的臨床資料,評估DDS在機器人術后的臨床應用效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性選擇2020年8月—2021年12月在我科行機器人肺葉切除、淋巴結清掃術的患者,所有手術均由王述民教授團隊使用達芬奇機器人手術系統完成。按術前患者自愿選擇不同的引流裝置系統分為DDS組和常規組。

納入標準:(1)術后病理診斷為非小細胞肺癌,且術前未經任何輔助治療;(2)行達芬奇機器人肺葉切除術+系統淋巴結清掃術;(3)患者能夠理解并具有完全選擇權。排除標準:(1)術后病理診斷為良性病變或小細胞肺癌;(2)任何原因導致的再次手術;(3)術后需要使用呼吸機輔助機械通氣;(4)行肺楔形切除或肺段切除術;(5)術前曾行輔助治療。

1.2 引流方法

DDS組:采用的數字化胸腔引流系統由Medela醫療科技公司提供。該裝置具有記錄存儲患者ID信息、調整并記錄吸引負壓值、引流速度調節功能,同時還具有報警裝置,如系統泄露、引流瓶儲滿、引流管阻塞、系統過熱或電池電量低,能及時在顯示屏上反饋當前問題。DDS組術后即刻給予負壓,設為–10 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa)模式,依據患者每日胸腔引流量和氣體量變化給予相應調整,拔除胸腔引流管。

常規組:術后常規采用傳統的由胸腔引流管和水封瓶(單腔閉式水封瓶)所組成的胸腔引流裝置,常規情況下不給予負壓,若患者術后出現明顯的持續性肺漏氣(prolonged air leak,PAL)或皮下氣腫時,給予接墻壁式負壓吸引,初始值設定為–12 cm H2O。

1.3 觀察指標

1.3.1 圍術期指標

收集兩組患者術前資料以及術中出血量、術后48 h內總引流量、術后拔管時間和術后住院時間;對于術后PAL患者,比較術后拔管時間和術后住院時間。

1.3.2 拔管指征

DDS組術后胸腔引流量≤200 mL/24 h,氣體流速<30 mL/min,持續6 h以上;常規組在無負壓吸引前提下,術后胸腔引流量≤200 mL/24 h,患者咳嗽時未見氣體溢出拔除胸腔引流管。兩組患者均在術后次日通過影像學檢查對殘余氣體以及肺膨脹情況進行評估,引流液顏色由血性液體變為淡血性或淡黃色液體。同時患者滿足術后出院條件:各項生命體征平穩、胸腔引流管已拔除、飲食正常、無拔管后滲液及漏氣、切口愈合良好。

1.4 統計學分析

使用SPSS 26.0 MAC版本軟件。滿足正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態分布的計量資料以中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較采用Mann-Whiney U檢驗。計數資料以例數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。校驗水準α=0.05。

±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態分布的計量資料以中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較采用Mann-Whiney U檢驗。計數資料以例數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。校驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

本研究已經通過中國人民解放軍北部戰區總醫院醫學倫理委員會審批,審批號:倫審Y(2022)090號。

2 結果

2.1 兩組患者圍術期資料比較

共納入170例患者,DDS組和常規組各85例,其中男76例、女94例,平均年齡(61.8 8.7)歲。DDS組和常規組患者年齡、性別、吸煙史、病變位置、分化程度和TNM分期差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在圍術期內均無引流管異位、脫落、堵塞等情況。與常規組相比,DDS組術后拔管時間、術后住院時間顯著縮短,差異有統計學意義(P<0.05);見表1。

8.7)歲。DDS組和常規組患者年齡、性別、吸煙史、病變位置、分化程度和TNM分期差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在圍術期內均無引流管異位、脫落、堵塞等情況。與常規組相比,DDS組術后拔管時間、術后住院時間顯著縮短,差異有統計學意義(P<0.05);見表1。

/例]

/例]

2.2 兩組術后發生持續性肺漏氣情況

170例患者中共15例患者發生PAL,其中DDS組6例、常規組9例,DDS組PAL發生率低于常規組。進一步對PAL患者進行分層分析發現,DDS組PAL患者術后拔管時間[3.50(3.00,4.25)d vs. 5.00(5.00,7.50)d,Z=–2.786,P=0.005]和術后住院時間[4.50(3.75,5.25)d vs. 8.00(6.00,9.00)d,Z=–2.862,P=0.003]比常規組PAL患者短。

3 討論

3.1 胸腔引流系統的發展

胸腔引流系統的發展已有百余年,其發展大致經歷以下幾個階段:胸腔閉式引流基本方法和原則的確立(1875—1926年);胸腔閉式引流雛形的建立,并經過對引流管和引流瓶的充分研究和摸索在選擇上基本達成共識(1926—1975年);集中討論了關于胸腔引流系統的管理以及并發癥的處理問題(1975年—21世紀初);更多的胸外科醫生開始摸索一套新的引流系統,從最開始的“雙管齊下”到現在最為常用的單胸腔引流管[15];見圖1。

圖1

傳統封閉式引流瓶,易傾倒、液體反流

圖1

傳統封閉式引流瓶,易傾倒、液體反流

3.2 術后傳統胸腔引流管的放置

術后引流管的放置數量目前尚存爭議,部分胸外科學者建議仍采用傳統雙管胸腔引流系統,即1根放置在胸膜腔頂端,排出胸膜腔殘余氣體;另1根放置在膈肌上方,排出胸腔積液,各司其職,促進早期肺復張;但術后單胸腔引流管亦可起到充分引流和排氣的作用,促進肺部早期復張[16-17]。達芬奇機器人手術因其創傷小、疼痛輕,優于傳統的電視胸腔鏡手術,近年來廣泛應用于各類手術中,同時ERAS成為近年來研究的熱點。自2012年我中心開展機器人肺葉切除術后,根據術中情況常規采用單胸腔引流管,對比傳統雙引流裝置其優勢在于術后患者疼痛輕,有利于患者活動以及進行肺復張訓練,患者依從性更好,有助于排出痰液。大量隨機對照研究[17]證實,目前采用的單胸腔引流管裝置基本克服了傳統雙管引流的缺點,與傳統雙管胸腔引流系統相比,單胸腔引流管患者的痛疼更輕。

3.3 胸腔引流系統的數字化新時代

具有自動負壓功能的DDS是Pompili和Miserocchi[18]所定義的一種主動引流系統,不僅可以手動調節負壓值,避免了傳統接墻式吸引裝置的不確定性,還保證了負壓的恒定,加速恢復患者胸膜腔內負壓環境。肺葉切除手術后,胸膜腔內的環境機械特性發生改變,剩余肺組織的靜態和動態順應性均發生改變,與所切除的肺體積呈正相關性。臨床上采用更大的負壓,可使術后患者剩余肺組織重新膨脹和自然形態發生變化,但由于術后肺順應性下降和肺組織變形的原因,過度延伸的肺組織不能夠完全占據殘腔體積。肺葉切除術后的患者淋巴組織的吸收能力將決定最終有效胸腔體積,胸膜腔貼合與殘腔體積的減少更優化。因此,術后采取低負壓引流有助于胸膜水平達到新的平衡;見圖2。

圖2

數字化引流系統便于患者攜帶,避免患者活動受限

圖2

數字化引流系統便于患者攜帶,避免患者活動受限

3.4 數字化引流系統的應用有助于臨床醫生決策

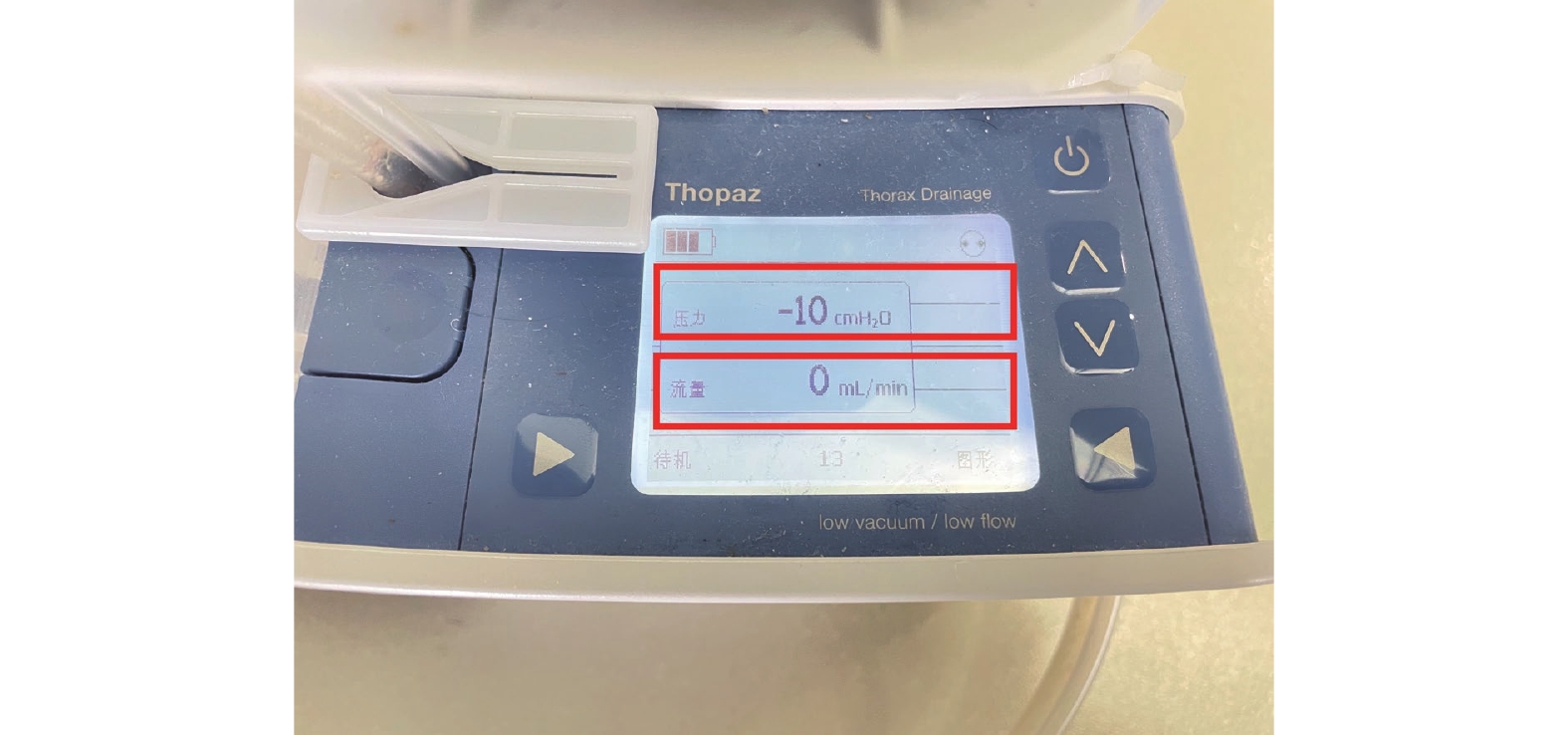

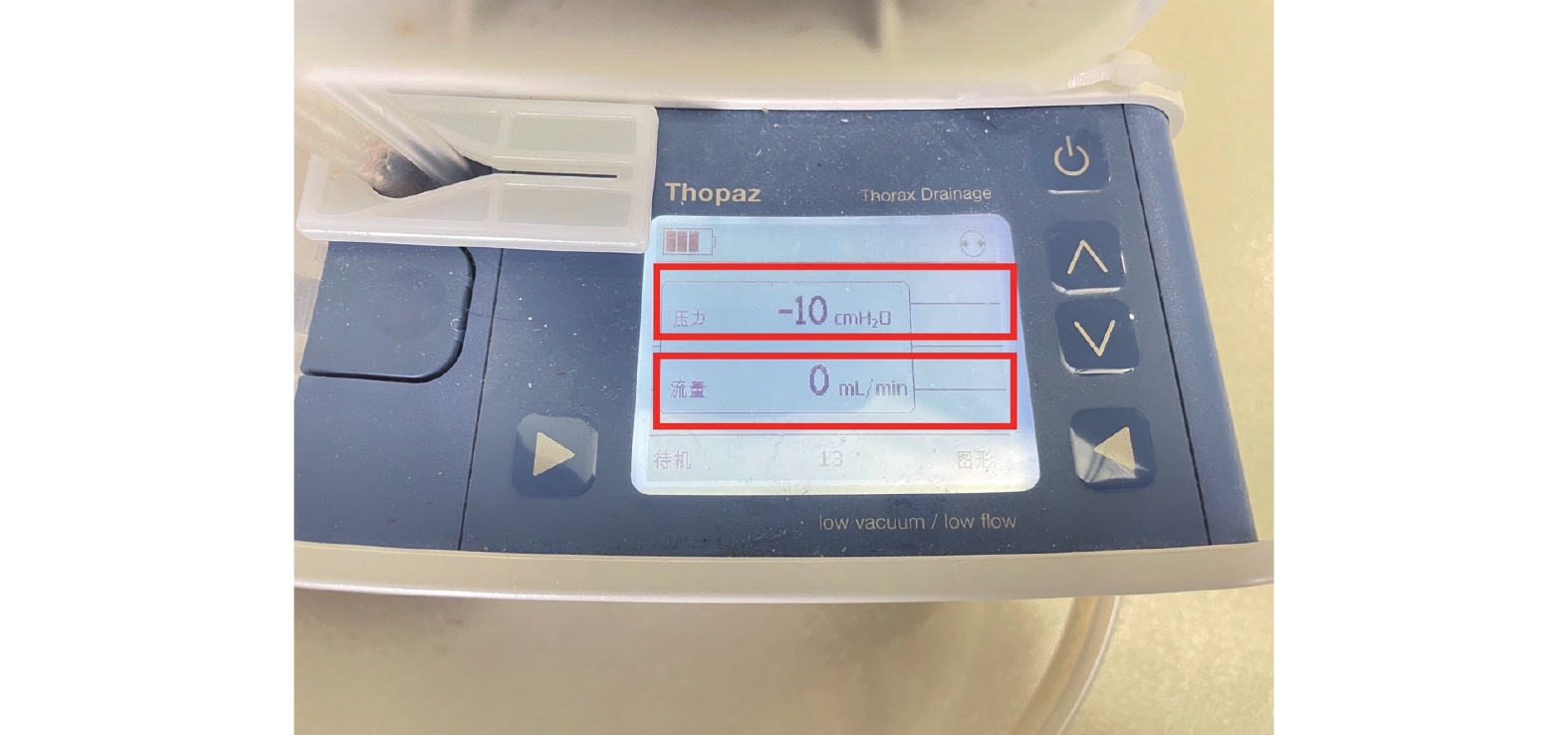

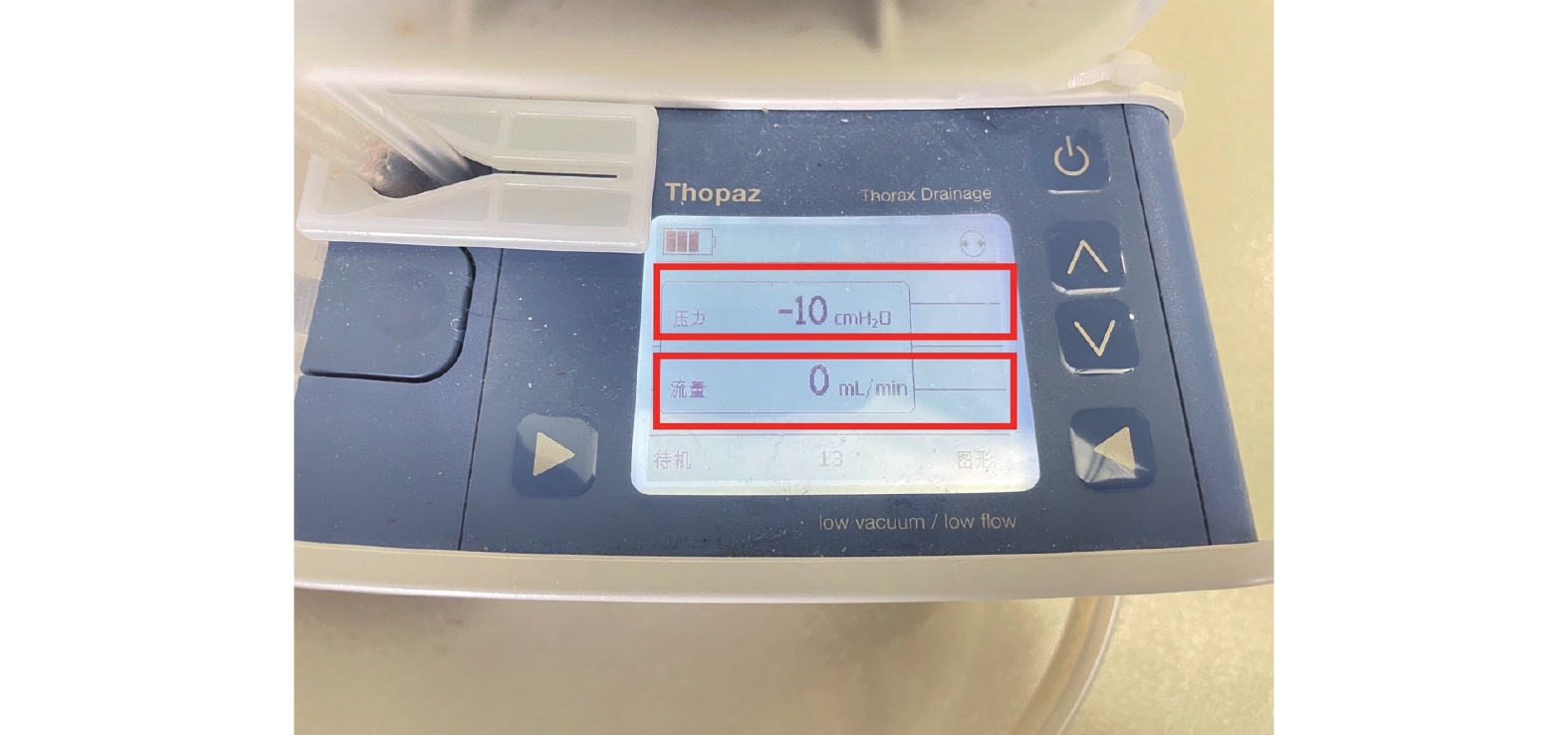

拔管指征主要依據臨床醫生的經驗判斷,目前尚無統一標準。由于不能準確判定漏氣情況而進行長期的觀察可能會導致拔管時間延遲,進而延長術后住院時間。同時傳統引流方式導致胸腔引流管與外界相通,增加了胸腔感染的風險[19-20]。DDS具有實時有效監測壓力、漏氣情況和數據記錄功能,以數字化形式在顯示屏上實時顯示,與傳統水封瓶引流裝置相比,更加準確、客觀;增加了不同醫護人員對漏氣評估的一致性;見圖3。目前大部分國外醫院引入DDS裝置,DDS有效縮短患者帶管時間,提升科室病床周轉率。2011年,歐洲胸外科醫師協會等通過DDS提供的準確數字化顯示,制定歐洲胸腔引流管拔管標準:持續6~8 h氣體流量維持在40 mL/min[21]。本研究采用統一的拔管標準,即術后胸腔引流量為200 mL/24 h以內,氣體流速<30 mL/min,并持續6 h以上。通常情況下,術后留置胸腔引流管時間很大程度上決定術后出院時間。引流管拔除除滿足上述條件外,也要根據引流液的顏色和性狀來決定。關于DDS是否存在縮短帶管時間和住院時間,既往研究存在爭議,有研究[12,14]支持DDS的積極作用。Takamochi等[21]報道DDS與傳統胸腔引流裝置帶管時間相似(P=0.149),而且兩種不同的引流裝置患者肺漏氣發生率也無明顯差異(P=0.867),但由于該研究樣本量較小,以及兩組患者術后早期肺漏氣情況存在差異,導致研究結果可信性存疑。本研究DDS組術后拔管時間、術后住院時間較常規組存在明顯優勢(P<0.05)。

圖3

數字化引流系統裝置

圖3

數字化引流系統裝置

顯示屏直觀顯示數值

3.5 數字化引流系統為術后患者帶來福音

PAL是肺葉切除術后患者最為常見的術后并發癥,發生率約15%[22]。但由于機器人在臨床上的普及,PAL發生率進一步降低。PAL的危險因素包括肺組織受損或呼吸系統引起的肺功能降低(一秒率<0.8)、肺上葉切除以及體重指數不足和術中發現胸膜腔粘連等,一般PAL患者年齡均>65歲,以男性患者居多,合并慢性阻塞性肺疾病或糖尿病患者術后發生PAL風險增加[23]。術后PAL的發生將會延長住院時間,進而增加患者住院費用,無論是對患者的經濟還是心理都造成一定影響,甚至進一步對患者的預后產生影響。術后殘留肺表面或者臟層胸膜完整性遭到破壞都會導致PAL的發生,因此對于PAL的預防和處理需要圍手術期內進行綜合管理[12]。可以采用DDS術后持續給予低負壓,縮短肺復張時間、減少術后胸內殘腔、加快肺與臟層胸膜完美貼合,促進漏氣部位愈合。DDS實時評估氣體量,并能通過信息保存功能,以電子化表格形式傳輸回電腦進行系統分析。國內,陳東來等[24]的研究結果認為DDS用于PAL患者引流具有臨床參考價值。本研究兩組PAL患者情況相仿,但DDS組PAL患者術后拔管時間和術后住院時間明顯短于常規組PAL患者。除了前文分析到的DDS給予持續低負壓促進肺復張外,DDS具有便攜等特點,不限制患者術后活動,更利于患者早期下床;通過減少局部炎癥反應和胸膜腔滲出,降低肺部感染率。

我們認為臨床上一些固化的傳統思想和習慣需要隨著時代的進步而得到更新,基于經驗的方法更應該通過規范的研究方法而進行系統性評價。隨著研究進一步深入,胸腔引流技術應用會更加規范,有助于患者術后快速康復和提高生活質量。本研究表明,機器人肺葉切除術后應用DDS相對于常規留置單胸腔引流管,可縮短術后拔管和住院時間,針對術后PAL患者,DDS組具有明顯優勢。由于成本相對較高,過高的花費是醫生和患者拒絕使用DDS的可能原因之一[25]。本研究未納入患者術后成本分析,這也是本研究不足之處。本研究是單中心研究,樣本量較小,今后需要更大樣本量以及多中心前瞻性隨機對照研究進一步證實。

利益沖突:無。

作者貢獻:成名設計、實施研究,采集、整理和分析數據,起草論文初稿;丁仁泉實施研究,對文章中部分內容作批評審閱;徐惟、王希龍對數據進行歸納,并監督研究實施的科學性;王述民負責研究選題與設計,數據解釋,論文總體把控和修改。

近年來,達芬奇機器人技術因其創傷更小、手術時間短、術中出血量少、術后康復快等優點,已在胸外科手術中廣泛應用[1-5],但術后康復并不僅局限于選擇何種手術方式,圍手術期的護理也顯得至關重要[6]。加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)的核心是減少圍術期創傷應激、促進各臟器功能康復。國內外大量關于胸外科手術ERAS的研究[7-10]表明,術后住院時間是影響患者康復最為關鍵的指標之一。傳統的封閉式引流瓶目前仍是臨床上的首要選擇,存在連接復雜、易傾倒、液體反流、患者活動度受限等問題[11]。對于肺葉切除術后患者,臨床上多鼓勵咳嗽促使患者肺復張,為后續的胸膜粘連固定創造有利條件或等待胸內殘腔自行固定從而達到拔管指征。上述方法存在耗時過長、增加胸膜腔內感染風險、帶管期間患者生活質量降低等缺點。數字化引流系統(digital drainage system,DDS)是一種集負壓、引流、氣體監測、可視化于一體的新型引流裝置,該系統目前已在歐美國家廣泛使用[12-14],在國內鮮有報道。我中心現回顧性分析機器人肺葉切除術后應用DDS患者的臨床資料,評估DDS在機器人術后的臨床應用效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性選擇2020年8月—2021年12月在我科行機器人肺葉切除、淋巴結清掃術的患者,所有手術均由王述民教授團隊使用達芬奇機器人手術系統完成。按術前患者自愿選擇不同的引流裝置系統分為DDS組和常規組。

納入標準:(1)術后病理診斷為非小細胞肺癌,且術前未經任何輔助治療;(2)行達芬奇機器人肺葉切除術+系統淋巴結清掃術;(3)患者能夠理解并具有完全選擇權。排除標準:(1)術后病理診斷為良性病變或小細胞肺癌;(2)任何原因導致的再次手術;(3)術后需要使用呼吸機輔助機械通氣;(4)行肺楔形切除或肺段切除術;(5)術前曾行輔助治療。

1.2 引流方法

DDS組:采用的數字化胸腔引流系統由Medela醫療科技公司提供。該裝置具有記錄存儲患者ID信息、調整并記錄吸引負壓值、引流速度調節功能,同時還具有報警裝置,如系統泄露、引流瓶儲滿、引流管阻塞、系統過熱或電池電量低,能及時在顯示屏上反饋當前問題。DDS組術后即刻給予負壓,設為–10 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa)模式,依據患者每日胸腔引流量和氣體量變化給予相應調整,拔除胸腔引流管。

常規組:術后常規采用傳統的由胸腔引流管和水封瓶(單腔閉式水封瓶)所組成的胸腔引流裝置,常規情況下不給予負壓,若患者術后出現明顯的持續性肺漏氣(prolonged air leak,PAL)或皮下氣腫時,給予接墻壁式負壓吸引,初始值設定為–12 cm H2O。

1.3 觀察指標

1.3.1 圍術期指標

收集兩組患者術前資料以及術中出血量、術后48 h內總引流量、術后拔管時間和術后住院時間;對于術后PAL患者,比較術后拔管時間和術后住院時間。

1.3.2 拔管指征

DDS組術后胸腔引流量≤200 mL/24 h,氣體流速<30 mL/min,持續6 h以上;常規組在無負壓吸引前提下,術后胸腔引流量≤200 mL/24 h,患者咳嗽時未見氣體溢出拔除胸腔引流管。兩組患者均在術后次日通過影像學檢查對殘余氣體以及肺膨脹情況進行評估,引流液顏色由血性液體變為淡血性或淡黃色液體。同時患者滿足術后出院條件:各項生命體征平穩、胸腔引流管已拔除、飲食正常、無拔管后滲液及漏氣、切口愈合良好。

1.4 統計學分析

使用SPSS 26.0 MAC版本軟件。滿足正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態分布的計量資料以中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較采用Mann-Whiney U檢驗。計數資料以例數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。校驗水準α=0.05。

±s)描述,組間比較采用獨立樣本t檢驗;非正態分布的計量資料以中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較采用Mann-Whiney U檢驗。計數資料以例數和百分比(%)描述,組間比較采用χ2檢驗。校驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

本研究已經通過中國人民解放軍北部戰區總醫院醫學倫理委員會審批,審批號:倫審Y(2022)090號。

2 結果

2.1 兩組患者圍術期資料比較

共納入170例患者,DDS組和常規組各85例,其中男76例、女94例,平均年齡(61.8 8.7)歲。DDS組和常規組患者年齡、性別、吸煙史、病變位置、分化程度和TNM分期差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在圍術期內均無引流管異位、脫落、堵塞等情況。與常規組相比,DDS組術后拔管時間、術后住院時間顯著縮短,差異有統計學意義(P<0.05);見表1。

8.7)歲。DDS組和常規組患者年齡、性別、吸煙史、病變位置、分化程度和TNM分期差異均無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在圍術期內均無引流管異位、脫落、堵塞等情況。與常規組相比,DDS組術后拔管時間、術后住院時間顯著縮短,差異有統計學意義(P<0.05);見表1。

/例]

/例]

2.2 兩組術后發生持續性肺漏氣情況

170例患者中共15例患者發生PAL,其中DDS組6例、常規組9例,DDS組PAL發生率低于常規組。進一步對PAL患者進行分層分析發現,DDS組PAL患者術后拔管時間[3.50(3.00,4.25)d vs. 5.00(5.00,7.50)d,Z=–2.786,P=0.005]和術后住院時間[4.50(3.75,5.25)d vs. 8.00(6.00,9.00)d,Z=–2.862,P=0.003]比常規組PAL患者短。

3 討論

3.1 胸腔引流系統的發展

胸腔引流系統的發展已有百余年,其發展大致經歷以下幾個階段:胸腔閉式引流基本方法和原則的確立(1875—1926年);胸腔閉式引流雛形的建立,并經過對引流管和引流瓶的充分研究和摸索在選擇上基本達成共識(1926—1975年);集中討論了關于胸腔引流系統的管理以及并發癥的處理問題(1975年—21世紀初);更多的胸外科醫生開始摸索一套新的引流系統,從最開始的“雙管齊下”到現在最為常用的單胸腔引流管[15];見圖1。

圖1

傳統封閉式引流瓶,易傾倒、液體反流

圖1

傳統封閉式引流瓶,易傾倒、液體反流

3.2 術后傳統胸腔引流管的放置

術后引流管的放置數量目前尚存爭議,部分胸外科學者建議仍采用傳統雙管胸腔引流系統,即1根放置在胸膜腔頂端,排出胸膜腔殘余氣體;另1根放置在膈肌上方,排出胸腔積液,各司其職,促進早期肺復張;但術后單胸腔引流管亦可起到充分引流和排氣的作用,促進肺部早期復張[16-17]。達芬奇機器人手術因其創傷小、疼痛輕,優于傳統的電視胸腔鏡手術,近年來廣泛應用于各類手術中,同時ERAS成為近年來研究的熱點。自2012年我中心開展機器人肺葉切除術后,根據術中情況常規采用單胸腔引流管,對比傳統雙引流裝置其優勢在于術后患者疼痛輕,有利于患者活動以及進行肺復張訓練,患者依從性更好,有助于排出痰液。大量隨機對照研究[17]證實,目前采用的單胸腔引流管裝置基本克服了傳統雙管引流的缺點,與傳統雙管胸腔引流系統相比,單胸腔引流管患者的痛疼更輕。

3.3 胸腔引流系統的數字化新時代

具有自動負壓功能的DDS是Pompili和Miserocchi[18]所定義的一種主動引流系統,不僅可以手動調節負壓值,避免了傳統接墻式吸引裝置的不確定性,還保證了負壓的恒定,加速恢復患者胸膜腔內負壓環境。肺葉切除手術后,胸膜腔內的環境機械特性發生改變,剩余肺組織的靜態和動態順應性均發生改變,與所切除的肺體積呈正相關性。臨床上采用更大的負壓,可使術后患者剩余肺組織重新膨脹和自然形態發生變化,但由于術后肺順應性下降和肺組織變形的原因,過度延伸的肺組織不能夠完全占據殘腔體積。肺葉切除術后的患者淋巴組織的吸收能力將決定最終有效胸腔體積,胸膜腔貼合與殘腔體積的減少更優化。因此,術后采取低負壓引流有助于胸膜水平達到新的平衡;見圖2。

圖2

數字化引流系統便于患者攜帶,避免患者活動受限

圖2

數字化引流系統便于患者攜帶,避免患者活動受限

3.4 數字化引流系統的應用有助于臨床醫生決策

拔管指征主要依據臨床醫生的經驗判斷,目前尚無統一標準。由于不能準確判定漏氣情況而進行長期的觀察可能會導致拔管時間延遲,進而延長術后住院時間。同時傳統引流方式導致胸腔引流管與外界相通,增加了胸腔感染的風險[19-20]。DDS具有實時有效監測壓力、漏氣情況和數據記錄功能,以數字化形式在顯示屏上實時顯示,與傳統水封瓶引流裝置相比,更加準確、客觀;增加了不同醫護人員對漏氣評估的一致性;見圖3。目前大部分國外醫院引入DDS裝置,DDS有效縮短患者帶管時間,提升科室病床周轉率。2011年,歐洲胸外科醫師協會等通過DDS提供的準確數字化顯示,制定歐洲胸腔引流管拔管標準:持續6~8 h氣體流量維持在40 mL/min[21]。本研究采用統一的拔管標準,即術后胸腔引流量為200 mL/24 h以內,氣體流速<30 mL/min,并持續6 h以上。通常情況下,術后留置胸腔引流管時間很大程度上決定術后出院時間。引流管拔除除滿足上述條件外,也要根據引流液的顏色和性狀來決定。關于DDS是否存在縮短帶管時間和住院時間,既往研究存在爭議,有研究[12,14]支持DDS的積極作用。Takamochi等[21]報道DDS與傳統胸腔引流裝置帶管時間相似(P=0.149),而且兩種不同的引流裝置患者肺漏氣發生率也無明顯差異(P=0.867),但由于該研究樣本量較小,以及兩組患者術后早期肺漏氣情況存在差異,導致研究結果可信性存疑。本研究DDS組術后拔管時間、術后住院時間較常規組存在明顯優勢(P<0.05)。

圖3

數字化引流系統裝置

圖3

數字化引流系統裝置

顯示屏直觀顯示數值

3.5 數字化引流系統為術后患者帶來福音

PAL是肺葉切除術后患者最為常見的術后并發癥,發生率約15%[22]。但由于機器人在臨床上的普及,PAL發生率進一步降低。PAL的危險因素包括肺組織受損或呼吸系統引起的肺功能降低(一秒率<0.8)、肺上葉切除以及體重指數不足和術中發現胸膜腔粘連等,一般PAL患者年齡均>65歲,以男性患者居多,合并慢性阻塞性肺疾病或糖尿病患者術后發生PAL風險增加[23]。術后PAL的發生將會延長住院時間,進而增加患者住院費用,無論是對患者的經濟還是心理都造成一定影響,甚至進一步對患者的預后產生影響。術后殘留肺表面或者臟層胸膜完整性遭到破壞都會導致PAL的發生,因此對于PAL的預防和處理需要圍手術期內進行綜合管理[12]。可以采用DDS術后持續給予低負壓,縮短肺復張時間、減少術后胸內殘腔、加快肺與臟層胸膜完美貼合,促進漏氣部位愈合。DDS實時評估氣體量,并能通過信息保存功能,以電子化表格形式傳輸回電腦進行系統分析。國內,陳東來等[24]的研究結果認為DDS用于PAL患者引流具有臨床參考價值。本研究兩組PAL患者情況相仿,但DDS組PAL患者術后拔管時間和術后住院時間明顯短于常規組PAL患者。除了前文分析到的DDS給予持續低負壓促進肺復張外,DDS具有便攜等特點,不限制患者術后活動,更利于患者早期下床;通過減少局部炎癥反應和胸膜腔滲出,降低肺部感染率。

我們認為臨床上一些固化的傳統思想和習慣需要隨著時代的進步而得到更新,基于經驗的方法更應該通過規范的研究方法而進行系統性評價。隨著研究進一步深入,胸腔引流技術應用會更加規范,有助于患者術后快速康復和提高生活質量。本研究表明,機器人肺葉切除術后應用DDS相對于常規留置單胸腔引流管,可縮短術后拔管和住院時間,針對術后PAL患者,DDS組具有明顯優勢。由于成本相對較高,過高的花費是醫生和患者拒絕使用DDS的可能原因之一[25]。本研究未納入患者術后成本分析,這也是本研究不足之處。本研究是單中心研究,樣本量較小,今后需要更大樣本量以及多中心前瞻性隨機對照研究進一步證實。

利益沖突:無。

作者貢獻:成名設計、實施研究,采集、整理和分析數據,起草論文初稿;丁仁泉實施研究,對文章中部分內容作批評審閱;徐惟、王希龍對數據進行歸納,并監督研究實施的科學性;王述民負責研究選題與設計,數據解釋,論文總體把控和修改。