引用本文: 陳天鈺, 劉曉冰, 余覺愍, 任秋實, 邱海龍, 溫樹生, 莊建. 同期三尖瓣成形與單純封堵治療房間隔缺損合并繼發性中重度三尖瓣關閉不全的傾向性評分匹配研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(4): 519-524. doi: 10.7507/1007-4848.202208038 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

房間隔缺損(atrial septal defect,ASD)是最常見的成人先天性心臟病之一。在成人ASD患者中,由于長時間的左向右分流導致右心負荷增加,三尖瓣關閉不全是一個常見的繼發性病變。隨著年齡增加,中重度三尖瓣關閉不全的發生率也隨之上升[1-2]。既往研究[3-4]表明,合并中重度三尖瓣關閉不全的ASD患者術后發生不良事件的風險增加。而目前對于ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的治療方式尚存爭議。

介入封堵已逐漸成為繼發孔型ASD患者的首選治療方式,然而封堵術暫無法同期處理三尖瓣。由于現在更多患者選擇介入封堵,目前關于ASD合并中重度三尖瓣關閉不全患者同期行三尖瓣成形的文獻較少。因此,本研究比較外科同期三尖瓣成形與單純介入封堵對ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的療效。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析我院2009年1月—2020年6月診斷為ASD合并繼發性中重度三尖瓣關閉不全并行介入封堵或外科手術成人患者(>18歲)的臨床資料。根據是否同期行三尖瓣成形術將患者分為成形組和非成形組,為保證非成形組病例的一致性和控制偏倚,非成形組僅納入行介入封堵的病例。排除標準:(1)原發性三尖瓣關閉不全,包括先天性三尖瓣發育異常,如三尖瓣下移畸形、風濕性心臟病、感染性心內膜炎等;(2)二尖瓣關閉不全;(3)合并其他先天性心臟病;(4)合并其他結構性心臟病及冠狀動脈病變;(5)病例資料不齊全。

所有患者均于術前行經胸超聲心動圖評估,所有數據均由有經驗的超聲科醫師測量所得。ASD大小取四腔心切面測量數值。在四腔心切面下測量三尖瓣瓣口反流面積,三尖瓣關閉不全程度分為無(0)、輕度(1)、中度(2)、重度(3)。根據公式PASP=4V2TR+RPA(PASP:肺動脈收縮壓;V2TR:三尖瓣反流峰值流速的平方;RPA:右心房壓)估測患者術前肺動脈壓。

1.2 手術方式

外科手術包括傳統正中開胸和全腔鏡微創手術。常規在體外循環下修補,通常采取右心房切口入路。最常用戊二醛處理后的自體心包修補缺損,對于缺損較小的患者則采取直接縫合,部分患者使用異種心包。三尖瓣成形方式包括:Kay成形、Devega環縮和人工瓣環成形。介入封堵術在局部麻醉下進行,用Seldinger穿刺法經股靜脈入路,透視和超聲下進行封堵。

1.3 統計學分析

使用Shapiro-Wilktest法對連續性變量進行正態性檢驗。符合正態分布的變量以均數±標準差( ±s)描述,組間比較使用獨立樣本t檢驗。非正態分布的變量用中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較使用Mann-Whitney U檢驗。分類變量采用計數和百分比描述,組間比較使用χ2檢驗。術前與隨訪的超聲測量數據的組內比較采用配對t檢驗。對兩組患者的基線資料進行傾向性評分匹配,采用1∶1最近鄰匹配法匹配,卡鉗值設定為0.15。為研究術前參數與隨訪時三尖瓣反流面積的關系,使用了單因素及多因素線性回歸分析,將單因素中差異有統計學意義的變量納入多因素分析。所有統計使用SPSS 24.0軟件,雙側P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,組間比較使用獨立樣本t檢驗。非正態分布的變量用中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較使用Mann-Whitney U檢驗。分類變量采用計數和百分比描述,組間比較使用χ2檢驗。術前與隨訪的超聲測量數據的組內比較采用配對t檢驗。對兩組患者的基線資料進行傾向性評分匹配,采用1∶1最近鄰匹配法匹配,卡鉗值設定為0.15。為研究術前參數與隨訪時三尖瓣反流面積的關系,使用了單因素及多因素線性回歸分析,將單因素中差異有統計學意義的變量納入多因素分析。所有統計使用SPSS 24.0軟件,雙側P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究已通過廣東省人民醫院醫學研究倫理委員會審批,批準號為GDREC2019338H(R2)。

2 結果

傾向性評分匹配前共納入257例患者,其中成形組213例、非成形組44例(全為封堵)。與非成形組相比,成形組中位年齡更小(34.0歲 vs. 47.0歲,P<0.001)、缺損更大(28.1 mm vs. 18.6 mm,P<0.001)、估測肺動脈壓更高(58.3 mm Hg vs.49.4 mm Hg,P=0.003,1 mm Hg=0.133 kPa)、右心室舒張末期直徑更大(63.5 mm vs. 58.1 mm,P<0.001)。傾向性評分匹配后,共32對成功匹配,兩組基線資料差異無統計學意義(P均>0.05);見表1。

/例(%)]

/例(%)]

成形組中22例為正中開胸,10例為全腔鏡手術。平均體外循環時間為(86.1±32.8)min,平均主動脈阻斷時間為(48.0±22.7)min。術后平均氣管插管時間為(11.2±6.1)h,平均術后ICU停留時間為(25.7±11.6)h,平均術后住院時間為(9.0±3.6)d。非成形組所用封堵器平均大小為(30.4±7.0)mm,術后平均住院時間為(1.6±0.8)d;見表2。所有患者均順利出院,無明顯不良事件。

)

)

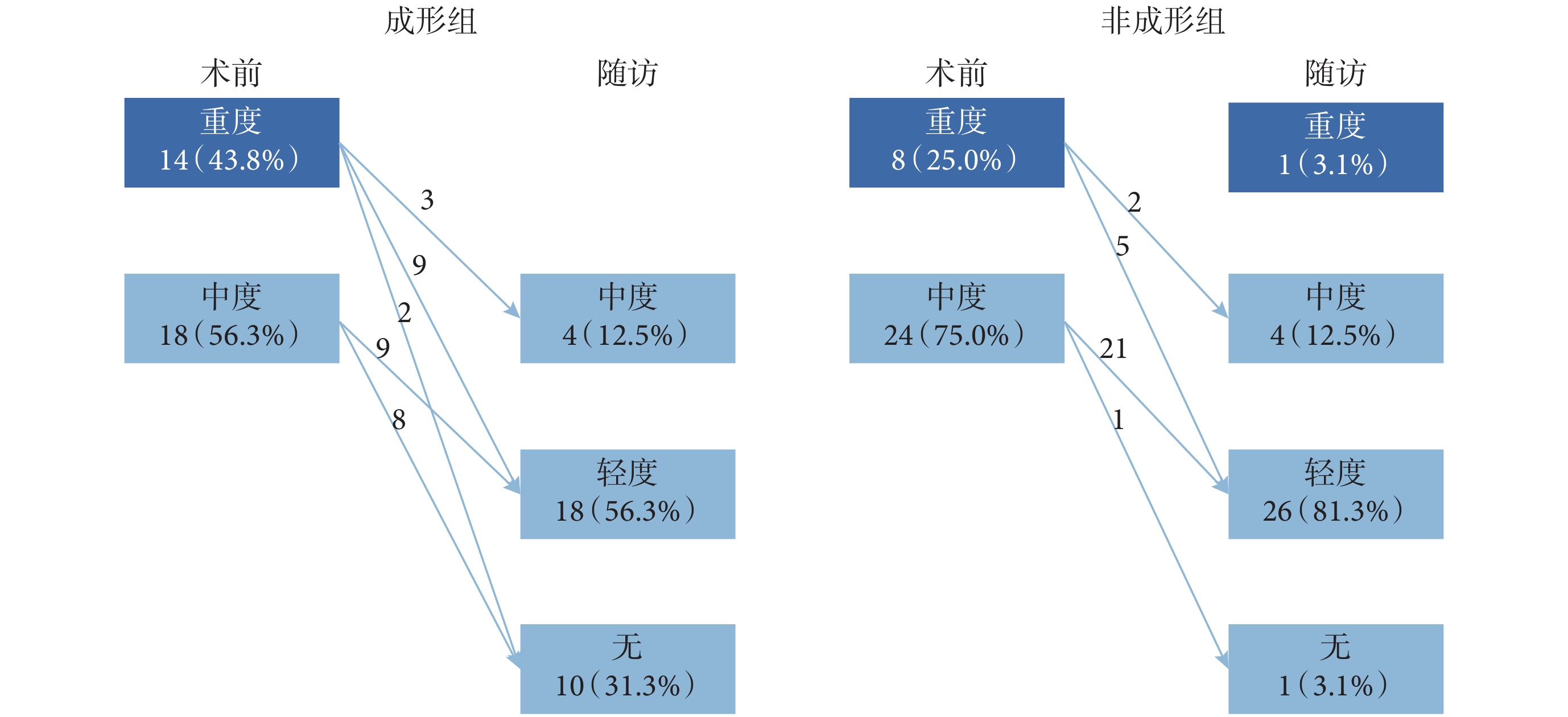

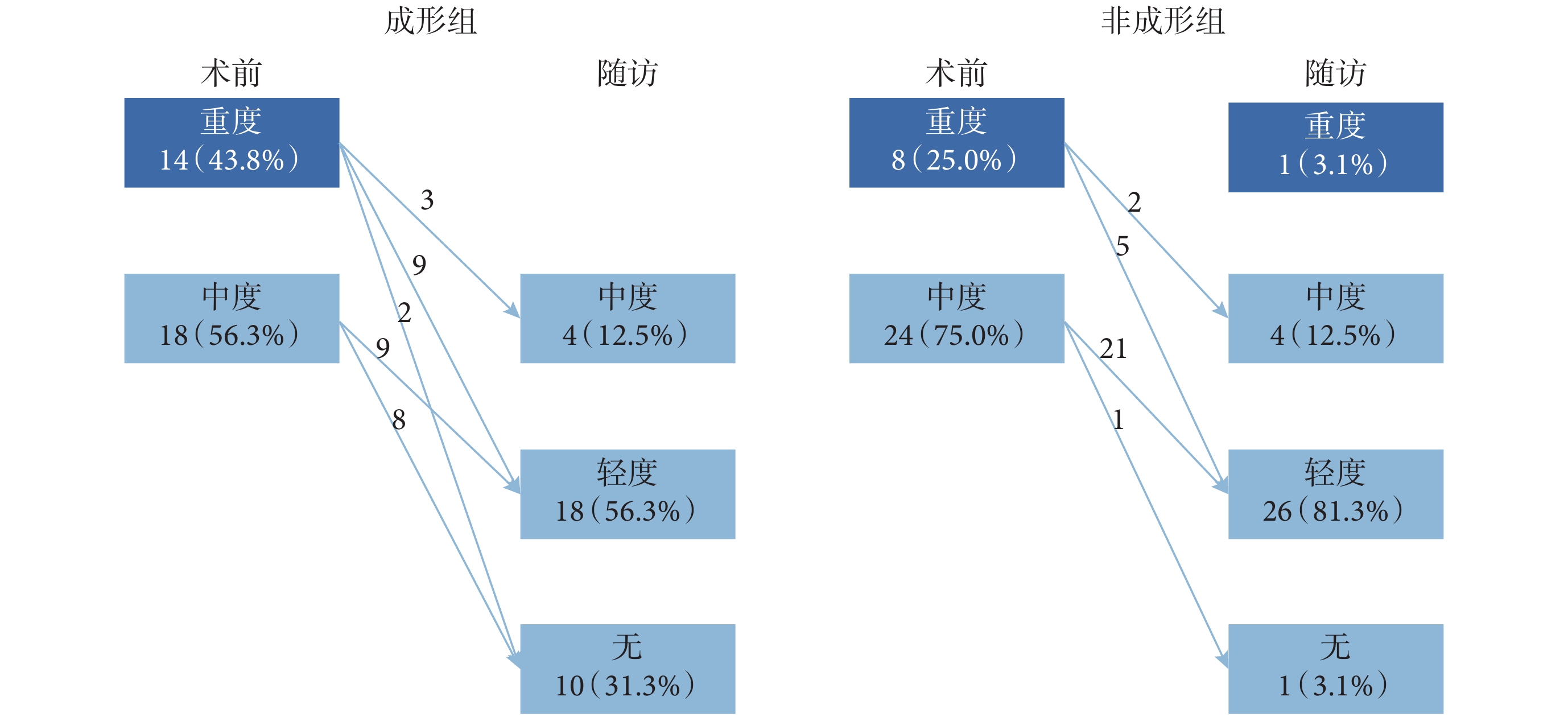

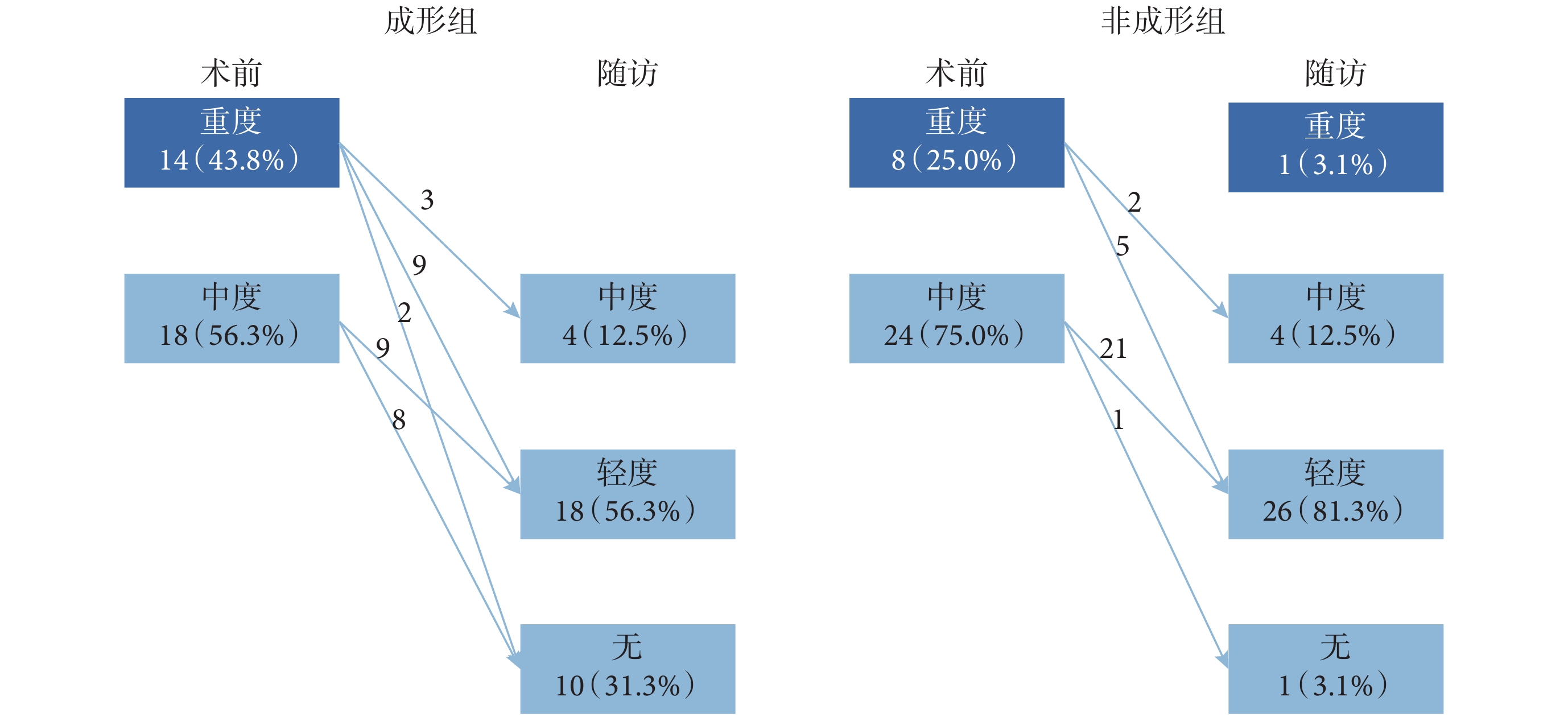

平均隨訪時間(4.9±3.6)年,其中成形組(5.5±3.8)年、非成形組(4.3±3.4)年。隨訪期無患者死亡,2例患者出現新發房顫,均為成形組患者。隨訪時93.7%(60/64)患者三尖瓣關閉不全程度降低,其中成形組緩解率為96.9%(31/32)、非成形組為90.6%(29/32);見圖1。在降低程度方面,成形組明顯優于非成形組(平均降低等級:1.6±0.7 vs. 1.1±0.5,P<0.001)。成形組降低2個等級及以上的有19例(59.3%),而非成形組為6例(18.8%),且無患者降低3個等級。

圖1

兩組患者術前及隨訪時三尖瓣關閉不全的變化情況

圖1

兩組患者術前及隨訪時三尖瓣關閉不全的變化情況

與術前相比,隨訪時兩組患者的三尖瓣反流面積均顯著減少(P均<0.001),估測肺動脈壓顯著降低(P均<0.001)。同時,兩組患者的右心室較術前顯著縮小而左心室增大。對兩組隨訪時和術前測量數據的差值進行分析發現,與非成形組相比,成形組的三尖瓣反流面積減少更多(P=0.001)、估測肺動脈壓降低更明顯(P=0.002);見表3。

)

)

在單因素線性回歸分析中,發現年齡、術前三尖瓣反流面積及同期三尖瓣成形與隨訪時三尖瓣反流面積相關。將其納入多因素分析中,提示差異仍有統計學意義。其中年齡、術前三尖瓣反流面積與隨訪時三尖瓣反流面積呈正相關(β=0.045、0.259,P均<0.05),而同期三尖瓣成形則呈負相關(β=–1.542,P=0.001);見表4。

3 討論

本研究對比了外科同期三尖瓣成形與單純介入封堵對ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的療效,發現同期三尖瓣成形減少了三尖瓣反流面積和降低肺動脈壓,年齡及術前三尖瓣反流面積與隨訪時三尖瓣反流面積呈正相關,而同期三尖瓣成形與隨訪時三尖瓣反流面積呈負相關。

繼發性三尖瓣關閉不全在過去經常被忽視,被認為是一種功能性病變,伴隨著原發病的矯治而得到緩解。而在大多數患者中,三尖瓣關閉不全并不會隨著ASD的關閉而消失。盡管這是一種非器質性病變,但也會出現解剖異常,如三尖瓣環的擴張或變形、對合異常等。因此,不能將其簡單視為一種良性病變。

繼發性三尖瓣關閉不全通常由長期右心負荷超載引起右心室重構所致,這是成人ASD患者常見的一個自然病程。在60歲以上人群,中重度三尖瓣關閉不全發生率可達30%~40%[1-2]。合并中重度三尖瓣關閉不全是影響ASD患者術后生存率的重要因素[3-4]。術后持續存在三尖瓣關閉不全可能會影響術后右心的重塑,增加不良事件的發生率。韓國Kim等[4]對ASD患者進行長期隨訪發現,術前合并中重度三尖瓣關閉不全患者的20年生存率明顯低于非中重度三尖瓣關閉不全患者。同樣,加拿大Bach等[5]的研究也發現術前合并中重度三尖瓣關閉不全與遠期死亡率及不良事件發生率相關。因此,對于ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的患者臨床上需多加關注。

已有研究[3, 5-7]表明,單純行ASD封堵便可減輕術后三尖瓣關閉不全程度。而在Takaya等[3]的研究中,術前存在中重度三尖瓣關閉不全患者封堵術后發生心血管事件的風險明顯高于輕度三尖瓣關閉不全患者。在他們的研究中,盡管大多數患者的反流程度得到減輕,但有30%的患者術后仍是中重度三尖瓣關閉不全。本研究同樣發現無論是否行三尖瓣成形,術后三尖瓣關閉不全均有所減輕。而同期三尖瓣成形能更顯著地減少反流面積,且31%患者術后復查無三尖瓣關閉不全。Kim等[4]的研究發現,三尖瓣成形后患者中重度三尖瓣關閉不全發生率顯著降低。在我們的研究中,匹配前的隊列同樣可得出類似結論;而匹配后兩者則無明顯差異,可能是病例數太少的緣故。

目前對于ASD合并三尖瓣關閉不全并未有明確的治療建議,僅2018 美國心臟協會(AHA)/美國心臟病學會(ACC)成人先天性心臟病指南[8]提及當合并中度及以上三尖瓣關閉不全時可考慮三尖瓣成形,這可能會改善右心室重構。在匹配前的隊列中,我們也發現三尖瓣成形后右心室縮小更明顯,差異有統計學意義。而在匹配后,兩者無差別。考慮是術前成形組平均右心室舒張末期直徑更大,在匹配時,一些右心擴張明顯的病例可能未匹配成功。因此,我們推測,術前右心室擴張明顯的患者,同期三尖瓣成形可能對術后右心室重構有幫助。這可能需要進一步研究證實。

肺動脈高壓同樣是成人ASD患者常見的并發癥,在本研究病例中,所有患者均有不同程度的肺動脈高壓。大多數患者的肺動脈壓在ASD關閉后有所下降,而我們的研究發現,同期三尖瓣成形的患者降低得更明顯。這可能是三尖瓣關閉不全減輕后,減少了額外右心負荷的結果。

已有多項研究[7, 9-10]探討了影響術后持續中重度三尖瓣關閉不全的因素。Fang等[10]發現三尖瓣環直徑和遠端三尖瓣葉角度是三尖瓣關閉不全的獨立預測因子,三尖瓣環直徑>3.5 cm和遠端三尖瓣葉角度>30°對預測術后三尖瓣關閉不全具有良好敏感度和特異度。Abohamar等[11]同樣發現三尖瓣環直徑、遠端三尖瓣葉角度和估測肺動脈壓是術后持續中重度三尖瓣關閉不全的預測因素。 Toyono等[9]的研究則提示肺動脈壓是獨立危險因素。然而,這些研究幾乎都是介入封堵的病例,并未研究三尖瓣成形對三尖瓣關閉不全的影響。

而我們研究了與術后三尖瓣反流面積相關的因素,結果顯示年齡以及術前三尖瓣反流面積與其呈正相關。年齡本身反映病程的長度,病程越長,術后反流改善越少。這提示可能早期手術對這些患者會有所幫助。而術前反流嚴重的患者,同樣改善不明顯。從多項研究[3, 7, 9]發現,在僅關閉ASD的情況下,部分重度三尖瓣關閉不全術后仍是重度,發生率為16.7%~50.0%。而三尖瓣成形與術后三尖瓣反流面積明顯呈負相關。因此,對年齡大或嚴重三尖瓣關閉不全的患者,可能需要積極行三尖瓣成形。

本研究存在一些不足之處。由于是回顧性研究,可能產生一些偏倚。由于非成形組病例數少,匹配后樣本量小。因此,還需要大樣本、長期隨訪的研究。

綜上,同期三尖瓣成形能更顯著降低ASD合并中重度三尖瓣關閉不全患者術后的三尖瓣反流面積及肺動脈壓,年齡大、術前嚴重三尖瓣關閉不全的患者應積極行三尖瓣成形。

利益沖突:無。

作者貢獻:陳天鈺負責論文設計和初稿撰寫;余覺愍、任秋實、邱海龍負責部分數據整理分析;劉曉冰、溫樹生負責部分資料解釋及論文修改;莊建負責論文設計與審閱。

房間隔缺損(atrial septal defect,ASD)是最常見的成人先天性心臟病之一。在成人ASD患者中,由于長時間的左向右分流導致右心負荷增加,三尖瓣關閉不全是一個常見的繼發性病變。隨著年齡增加,中重度三尖瓣關閉不全的發生率也隨之上升[1-2]。既往研究[3-4]表明,合并中重度三尖瓣關閉不全的ASD患者術后發生不良事件的風險增加。而目前對于ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的治療方式尚存爭議。

介入封堵已逐漸成為繼發孔型ASD患者的首選治療方式,然而封堵術暫無法同期處理三尖瓣。由于現在更多患者選擇介入封堵,目前關于ASD合并中重度三尖瓣關閉不全患者同期行三尖瓣成形的文獻較少。因此,本研究比較外科同期三尖瓣成形與單純介入封堵對ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的療效。

1 資料與方法

1.1 臨床資料和分組

回顧性分析我院2009年1月—2020年6月診斷為ASD合并繼發性中重度三尖瓣關閉不全并行介入封堵或外科手術成人患者(>18歲)的臨床資料。根據是否同期行三尖瓣成形術將患者分為成形組和非成形組,為保證非成形組病例的一致性和控制偏倚,非成形組僅納入行介入封堵的病例。排除標準:(1)原發性三尖瓣關閉不全,包括先天性三尖瓣發育異常,如三尖瓣下移畸形、風濕性心臟病、感染性心內膜炎等;(2)二尖瓣關閉不全;(3)合并其他先天性心臟病;(4)合并其他結構性心臟病及冠狀動脈病變;(5)病例資料不齊全。

所有患者均于術前行經胸超聲心動圖評估,所有數據均由有經驗的超聲科醫師測量所得。ASD大小取四腔心切面測量數值。在四腔心切面下測量三尖瓣瓣口反流面積,三尖瓣關閉不全程度分為無(0)、輕度(1)、中度(2)、重度(3)。根據公式PASP=4V2TR+RPA(PASP:肺動脈收縮壓;V2TR:三尖瓣反流峰值流速的平方;RPA:右心房壓)估測患者術前肺動脈壓。

1.2 手術方式

外科手術包括傳統正中開胸和全腔鏡微創手術。常規在體外循環下修補,通常采取右心房切口入路。最常用戊二醛處理后的自體心包修補缺損,對于缺損較小的患者則采取直接縫合,部分患者使用異種心包。三尖瓣成形方式包括:Kay成形、Devega環縮和人工瓣環成形。介入封堵術在局部麻醉下進行,用Seldinger穿刺法經股靜脈入路,透視和超聲下進行封堵。

1.3 統計學分析

使用Shapiro-Wilktest法對連續性變量進行正態性檢驗。符合正態分布的變量以均數±標準差( ±s)描述,組間比較使用獨立樣本t檢驗。非正態分布的變量用中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較使用Mann-Whitney U檢驗。分類變量采用計數和百分比描述,組間比較使用χ2檢驗。術前與隨訪的超聲測量數據的組內比較采用配對t檢驗。對兩組患者的基線資料進行傾向性評分匹配,采用1∶1最近鄰匹配法匹配,卡鉗值設定為0.15。為研究術前參數與隨訪時三尖瓣反流面積的關系,使用了單因素及多因素線性回歸分析,將單因素中差異有統計學意義的變量納入多因素分析。所有統計使用SPSS 24.0軟件,雙側P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,組間比較使用獨立樣本t檢驗。非正態分布的變量用中位數和上下四分位數[M(P25,P75)]描述,組間比較使用Mann-Whitney U檢驗。分類變量采用計數和百分比描述,組間比較使用χ2檢驗。術前與隨訪的超聲測量數據的組內比較采用配對t檢驗。對兩組患者的基線資料進行傾向性評分匹配,采用1∶1最近鄰匹配法匹配,卡鉗值設定為0.15。為研究術前參數與隨訪時三尖瓣反流面積的關系,使用了單因素及多因素線性回歸分析,將單因素中差異有統計學意義的變量納入多因素分析。所有統計使用SPSS 24.0軟件,雙側P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究已通過廣東省人民醫院醫學研究倫理委員會審批,批準號為GDREC2019338H(R2)。

2 結果

傾向性評分匹配前共納入257例患者,其中成形組213例、非成形組44例(全為封堵)。與非成形組相比,成形組中位年齡更小(34.0歲 vs. 47.0歲,P<0.001)、缺損更大(28.1 mm vs. 18.6 mm,P<0.001)、估測肺動脈壓更高(58.3 mm Hg vs.49.4 mm Hg,P=0.003,1 mm Hg=0.133 kPa)、右心室舒張末期直徑更大(63.5 mm vs. 58.1 mm,P<0.001)。傾向性評分匹配后,共32對成功匹配,兩組基線資料差異無統計學意義(P均>0.05);見表1。

/例(%)]

/例(%)]

成形組中22例為正中開胸,10例為全腔鏡手術。平均體外循環時間為(86.1±32.8)min,平均主動脈阻斷時間為(48.0±22.7)min。術后平均氣管插管時間為(11.2±6.1)h,平均術后ICU停留時間為(25.7±11.6)h,平均術后住院時間為(9.0±3.6)d。非成形組所用封堵器平均大小為(30.4±7.0)mm,術后平均住院時間為(1.6±0.8)d;見表2。所有患者均順利出院,無明顯不良事件。

)

)

平均隨訪時間(4.9±3.6)年,其中成形組(5.5±3.8)年、非成形組(4.3±3.4)年。隨訪期無患者死亡,2例患者出現新發房顫,均為成形組患者。隨訪時93.7%(60/64)患者三尖瓣關閉不全程度降低,其中成形組緩解率為96.9%(31/32)、非成形組為90.6%(29/32);見圖1。在降低程度方面,成形組明顯優于非成形組(平均降低等級:1.6±0.7 vs. 1.1±0.5,P<0.001)。成形組降低2個等級及以上的有19例(59.3%),而非成形組為6例(18.8%),且無患者降低3個等級。

圖1

兩組患者術前及隨訪時三尖瓣關閉不全的變化情況

圖1

兩組患者術前及隨訪時三尖瓣關閉不全的變化情況

與術前相比,隨訪時兩組患者的三尖瓣反流面積均顯著減少(P均<0.001),估測肺動脈壓顯著降低(P均<0.001)。同時,兩組患者的右心室較術前顯著縮小而左心室增大。對兩組隨訪時和術前測量數據的差值進行分析發現,與非成形組相比,成形組的三尖瓣反流面積減少更多(P=0.001)、估測肺動脈壓降低更明顯(P=0.002);見表3。

)

)

在單因素線性回歸分析中,發現年齡、術前三尖瓣反流面積及同期三尖瓣成形與隨訪時三尖瓣反流面積相關。將其納入多因素分析中,提示差異仍有統計學意義。其中年齡、術前三尖瓣反流面積與隨訪時三尖瓣反流面積呈正相關(β=0.045、0.259,P均<0.05),而同期三尖瓣成形則呈負相關(β=–1.542,P=0.001);見表4。

3 討論

本研究對比了外科同期三尖瓣成形與單純介入封堵對ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的療效,發現同期三尖瓣成形減少了三尖瓣反流面積和降低肺動脈壓,年齡及術前三尖瓣反流面積與隨訪時三尖瓣反流面積呈正相關,而同期三尖瓣成形與隨訪時三尖瓣反流面積呈負相關。

繼發性三尖瓣關閉不全在過去經常被忽視,被認為是一種功能性病變,伴隨著原發病的矯治而得到緩解。而在大多數患者中,三尖瓣關閉不全并不會隨著ASD的關閉而消失。盡管這是一種非器質性病變,但也會出現解剖異常,如三尖瓣環的擴張或變形、對合異常等。因此,不能將其簡單視為一種良性病變。

繼發性三尖瓣關閉不全通常由長期右心負荷超載引起右心室重構所致,這是成人ASD患者常見的一個自然病程。在60歲以上人群,中重度三尖瓣關閉不全發生率可達30%~40%[1-2]。合并中重度三尖瓣關閉不全是影響ASD患者術后生存率的重要因素[3-4]。術后持續存在三尖瓣關閉不全可能會影響術后右心的重塑,增加不良事件的發生率。韓國Kim等[4]對ASD患者進行長期隨訪發現,術前合并中重度三尖瓣關閉不全患者的20年生存率明顯低于非中重度三尖瓣關閉不全患者。同樣,加拿大Bach等[5]的研究也發現術前合并中重度三尖瓣關閉不全與遠期死亡率及不良事件發生率相關。因此,對于ASD合并中重度三尖瓣關閉不全的患者臨床上需多加關注。

已有研究[3, 5-7]表明,單純行ASD封堵便可減輕術后三尖瓣關閉不全程度。而在Takaya等[3]的研究中,術前存在中重度三尖瓣關閉不全患者封堵術后發生心血管事件的風險明顯高于輕度三尖瓣關閉不全患者。在他們的研究中,盡管大多數患者的反流程度得到減輕,但有30%的患者術后仍是中重度三尖瓣關閉不全。本研究同樣發現無論是否行三尖瓣成形,術后三尖瓣關閉不全均有所減輕。而同期三尖瓣成形能更顯著地減少反流面積,且31%患者術后復查無三尖瓣關閉不全。Kim等[4]的研究發現,三尖瓣成形后患者中重度三尖瓣關閉不全發生率顯著降低。在我們的研究中,匹配前的隊列同樣可得出類似結論;而匹配后兩者則無明顯差異,可能是病例數太少的緣故。

目前對于ASD合并三尖瓣關閉不全并未有明確的治療建議,僅2018 美國心臟協會(AHA)/美國心臟病學會(ACC)成人先天性心臟病指南[8]提及當合并中度及以上三尖瓣關閉不全時可考慮三尖瓣成形,這可能會改善右心室重構。在匹配前的隊列中,我們也發現三尖瓣成形后右心室縮小更明顯,差異有統計學意義。而在匹配后,兩者無差別。考慮是術前成形組平均右心室舒張末期直徑更大,在匹配時,一些右心擴張明顯的病例可能未匹配成功。因此,我們推測,術前右心室擴張明顯的患者,同期三尖瓣成形可能對術后右心室重構有幫助。這可能需要進一步研究證實。

肺動脈高壓同樣是成人ASD患者常見的并發癥,在本研究病例中,所有患者均有不同程度的肺動脈高壓。大多數患者的肺動脈壓在ASD關閉后有所下降,而我們的研究發現,同期三尖瓣成形的患者降低得更明顯。這可能是三尖瓣關閉不全減輕后,減少了額外右心負荷的結果。

已有多項研究[7, 9-10]探討了影響術后持續中重度三尖瓣關閉不全的因素。Fang等[10]發現三尖瓣環直徑和遠端三尖瓣葉角度是三尖瓣關閉不全的獨立預測因子,三尖瓣環直徑>3.5 cm和遠端三尖瓣葉角度>30°對預測術后三尖瓣關閉不全具有良好敏感度和特異度。Abohamar等[11]同樣發現三尖瓣環直徑、遠端三尖瓣葉角度和估測肺動脈壓是術后持續中重度三尖瓣關閉不全的預測因素。 Toyono等[9]的研究則提示肺動脈壓是獨立危險因素。然而,這些研究幾乎都是介入封堵的病例,并未研究三尖瓣成形對三尖瓣關閉不全的影響。

而我們研究了與術后三尖瓣反流面積相關的因素,結果顯示年齡以及術前三尖瓣反流面積與其呈正相關。年齡本身反映病程的長度,病程越長,術后反流改善越少。這提示可能早期手術對這些患者會有所幫助。而術前反流嚴重的患者,同樣改善不明顯。從多項研究[3, 7, 9]發現,在僅關閉ASD的情況下,部分重度三尖瓣關閉不全術后仍是重度,發生率為16.7%~50.0%。而三尖瓣成形與術后三尖瓣反流面積明顯呈負相關。因此,對年齡大或嚴重三尖瓣關閉不全的患者,可能需要積極行三尖瓣成形。

本研究存在一些不足之處。由于是回顧性研究,可能產生一些偏倚。由于非成形組病例數少,匹配后樣本量小。因此,還需要大樣本、長期隨訪的研究。

綜上,同期三尖瓣成形能更顯著降低ASD合并中重度三尖瓣關閉不全患者術后的三尖瓣反流面積及肺動脈壓,年齡大、術前嚴重三尖瓣關閉不全的患者應積極行三尖瓣成形。

利益沖突:無。

作者貢獻:陳天鈺負責論文設計和初稿撰寫;余覺愍、任秋實、邱海龍負責部分數據整理分析;劉曉冰、溫樹生負責部分資料解釋及論文修改;莊建負責論文設計與審閱。