引用本文: 顧明均, 陳典, 胡仁杰, 胡杰, 董衛, 張文, 蔣琪, 朱奕帆, 張海波. Taussig-Bing畸形患兒動脈調轉術后中遠期主動脈根部結局的單中心回顧性研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(4): 504-509. doi: 10.7507/1007-4848.202208085 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

動脈調轉術(arterial switch operation,ASO)目前是治療完全性大動脈轉位(transposition of great arteries,TGA)以及右室雙出口合并肺動脈瓣下室間隔缺損(double outlet right ventricle with subpulmonary ventricular septal defect,DORV-SP-VSD),即Taussig-Bing畸形(Taussig-Bing anomaly,TBA)的主流術式[1-4]。隨著早期手術存活率的逐步提高,這些患兒的中遠期生存及再干預情況逐漸成為臨床關注的焦點。TBA患兒中遠期再干預原因主要包括右室流出道及肺動脈水平再狹窄、主動脈弓殘余縮窄或再狹窄以及新主動脈瓣反流,其中新主動脈瓣反流是中遠期主要的并發癥[2,5-8]。由于部分患兒出現嚴重新主動脈瓣反流時心臟發育尚未定型,目前臨床上針對這部分患兒尚無最優的再干預方式。新主動脈根部擴張在TBA患兒隨訪過程中較為常見,其與新主動脈瓣反流之間的關系目前尚存在爭議[9-12]。本文擬借助單中心20余年治療TBA的經驗,探究新主動脈根部的生長規律。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集我院2002—2017年接受ASO并早期存活的TBA患兒,診斷依據為術前超聲心動圖、心臟增強CT以及術中探查所見。TBA診斷要點包括:DORV-SP-VSD、肺動脈騎跨在室間隔上≥50%,伴或不伴肺動脈瓣-二尖瓣纖維連接。為探究較長隨訪時間內患兒的主動脈根部生長情況,本研究納入隨訪時間>3年的患兒。

1.2 方法

從我院門診系統收集患兒隨訪信息,包括隨訪時間、超聲心動圖數據。若存在長時間無隨訪記錄,則通過電話隨訪了解患兒的情況以及最近一次隨訪數據。

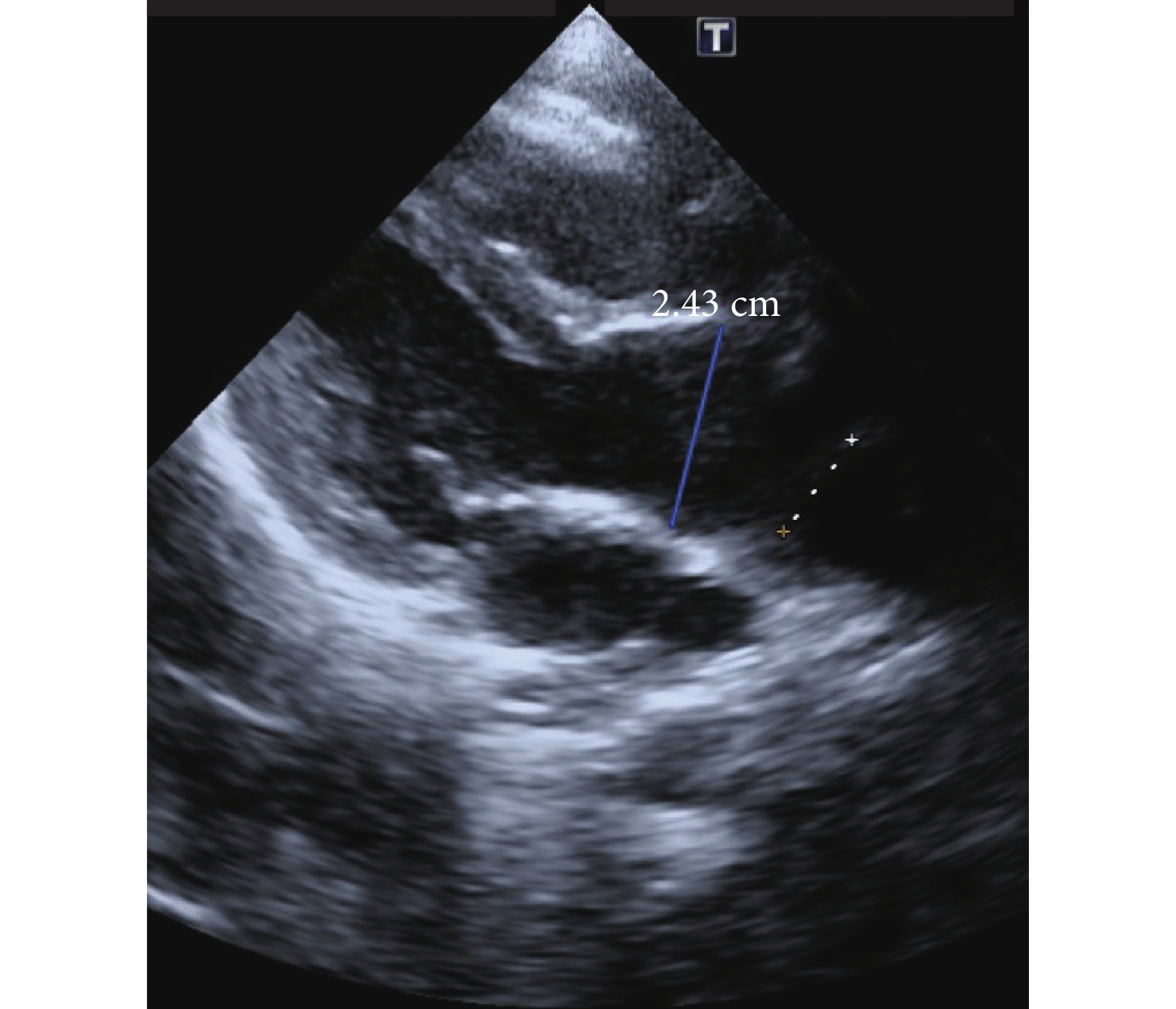

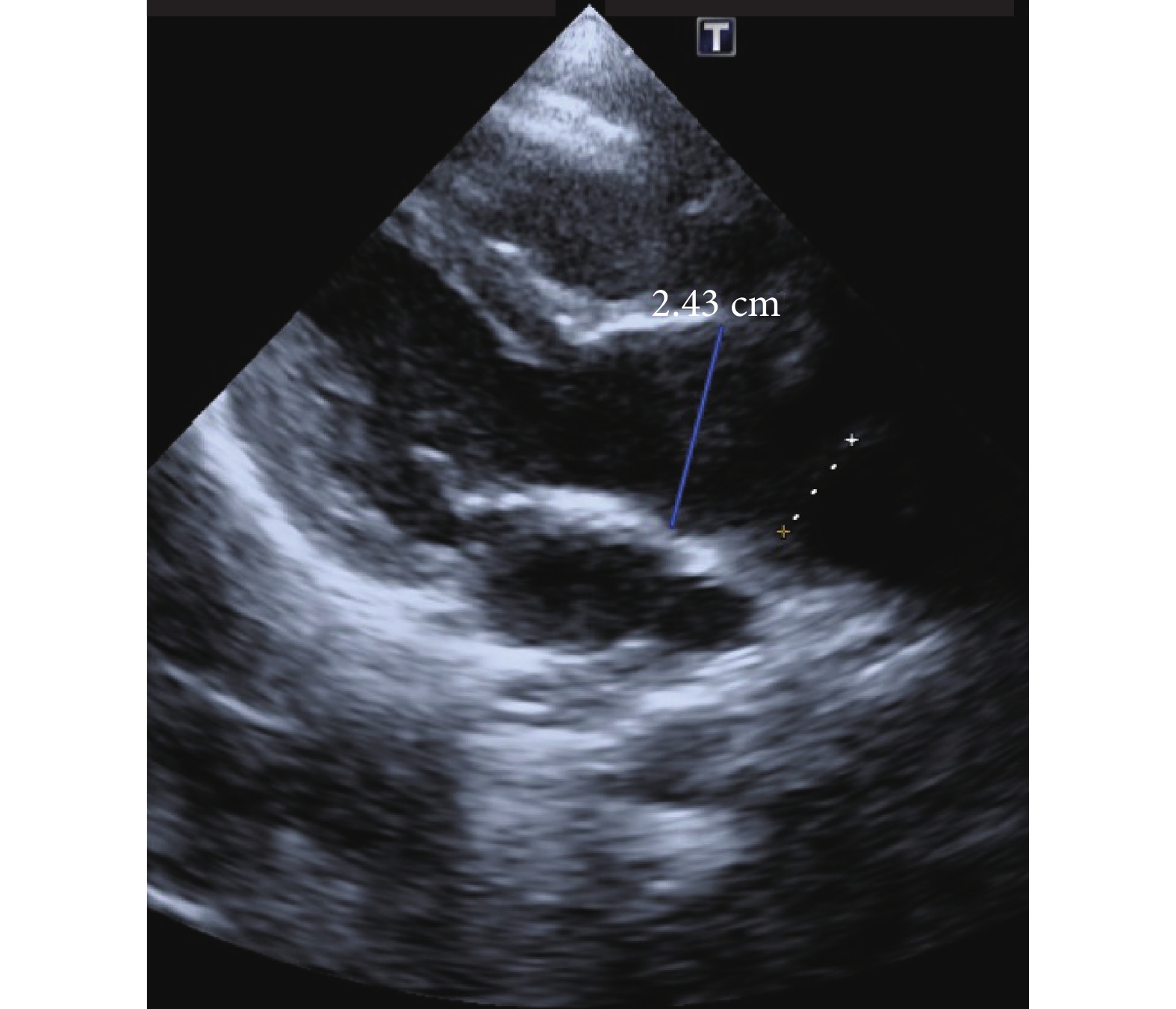

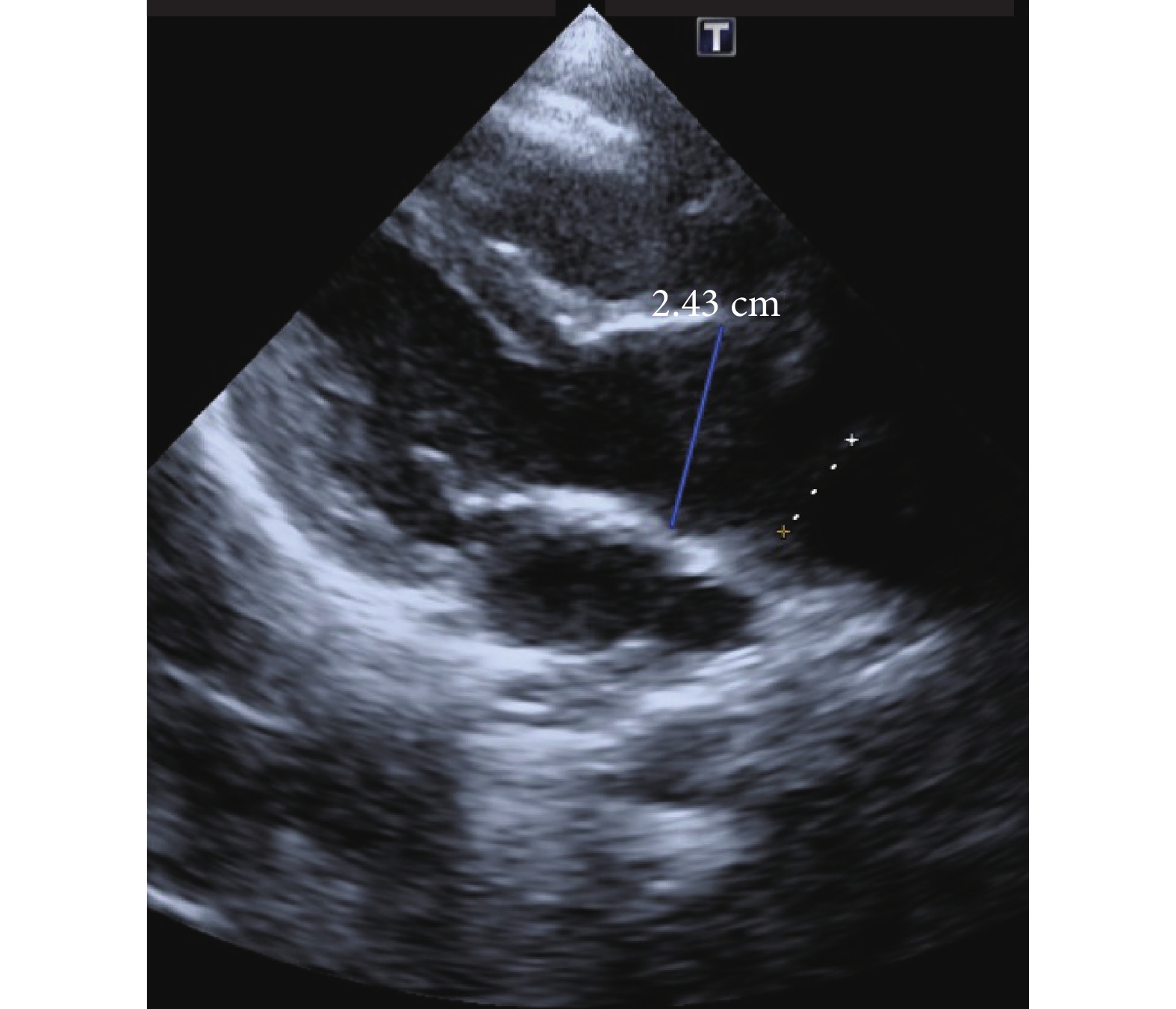

主動脈根部參數的測量通過經體表超聲心動圖完成。優先選擇胸骨旁長軸切面完成主動脈根部結構的測量(圖1),測量內容包括瓣環水平內徑、新主動脈竇部內徑最寬處以及新主動脈吻合口處內徑。若患兒年齡較小,胸骨旁長軸切面透聲不良,則可采用胸骨旁短軸切面或劍突下切面進行測量。

圖1

胸骨旁長軸切面測量主動脈根部參數

圖1

胸骨旁長軸切面測量主動脈根部參數

新主動脈瓣反流程度按反流束寬進行分類:束寬≤1 mm為無反流或輕微反流,束寬>1 mm且≤4 mm為輕度至輕中度反流,束寬>4 mm且≤6 mm為中度至中重度反流,束寬>6 mm為重度反流[13]。

1.3 統計學分析

采用R 4.1.2進行數據整理及分析。對于符合正態分布的連續型變量以均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的以中位數(范圍)表示。分類變量以頻數(百分比)表示。對超聲記錄的主動脈根部參數作散點圖。由于資料為重復測量數據,將主動脈根部測得的數值納入三次多項式混合效應模型,將患兒作為隨機變量納入該模型進行分析。通過該模型的計算結果繪制擬合曲線并計算95%置信區間(confidential interval,CI)。同年齡段主動脈根部正常患兒的相關參數參考Petterson等[14]的研究,體表面積數值參照該年齡段患兒的平均值。不同組間主動脈根部參數值的比較采用似然比檢驗。與中度及以上新主動脈瓣反流相關的危險因素分析采用Cox回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,不符合正態分布的以中位數(范圍)表示。分類變量以頻數(百分比)表示。對超聲記錄的主動脈根部參數作散點圖。由于資料為重復測量數據,將主動脈根部測得的數值納入三次多項式混合效應模型,將患兒作為隨機變量納入該模型進行分析。通過該模型的計算結果繪制擬合曲線并計算95%置信區間(confidential interval,CI)。同年齡段主動脈根部正常患兒的相關參數參考Petterson等[14]的研究,體表面積數值參照該年齡段患兒的平均值。不同組間主動脈根部參數值的比較采用似然比檢驗。與中度及以上新主動脈瓣反流相關的危險因素分析采用Cox回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究已通過我院倫理委員會倫理審批并免除書面知情同意書,倫理批號:SCMCIRB-W2021062。

2 結果

2.1 患兒動脈調轉術圍術期資料

本研究共納入127例患兒,其中男98例(77.2%)。行ASO術時平均體重為(4.7±1.6)kg,中位手術年齡為73.0 d。34.6%患兒術前合并主動脈弓畸形,45例患兒術前肺動脈有輕度至輕中度反流。68.5%患兒接受LeCompte換位,平均隨訪時間(7.0±3.5)年。隨訪過程中14例(11.0%)出現中度及以上新主動脈瓣反流,3例接受新主動脈瓣機械瓣置換。患兒的臨床資料見表1。

/M(范圍)]

/M(范圍)]

2.2 主動脈根部生長情況

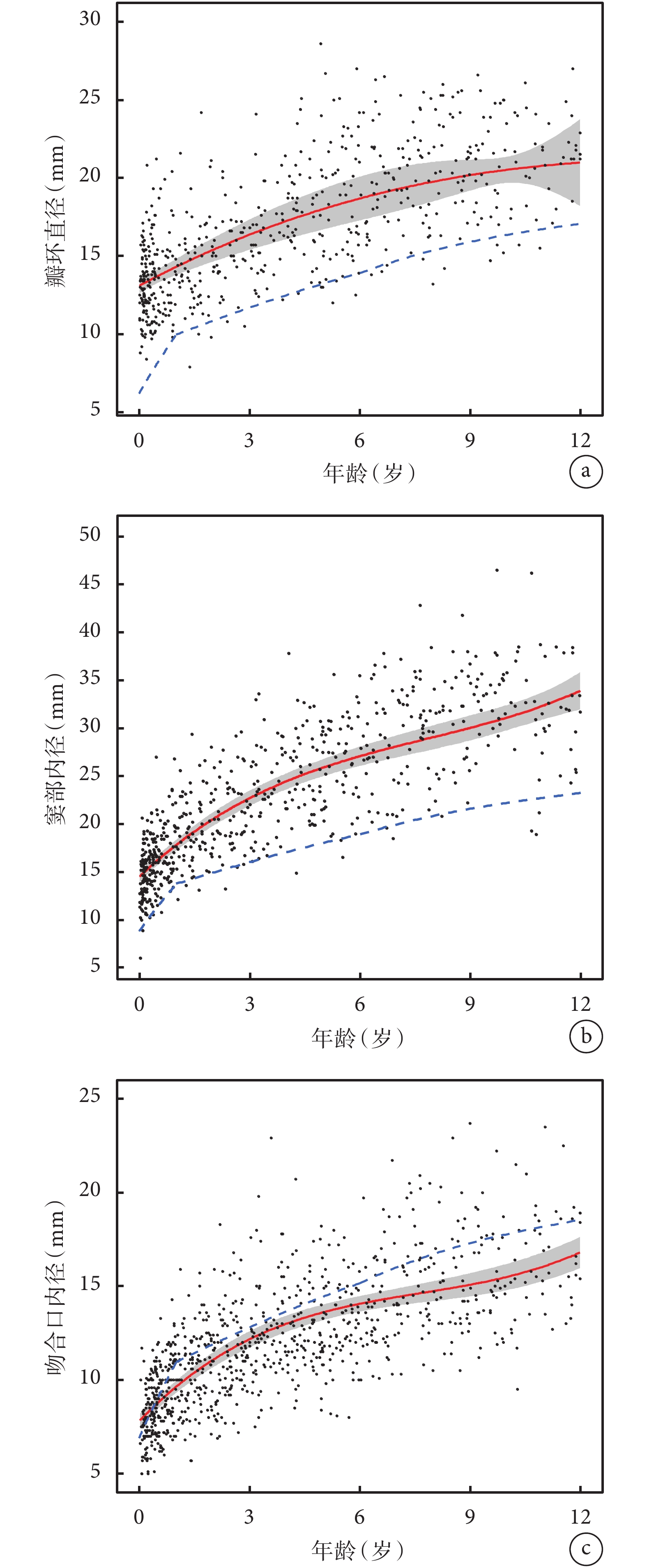

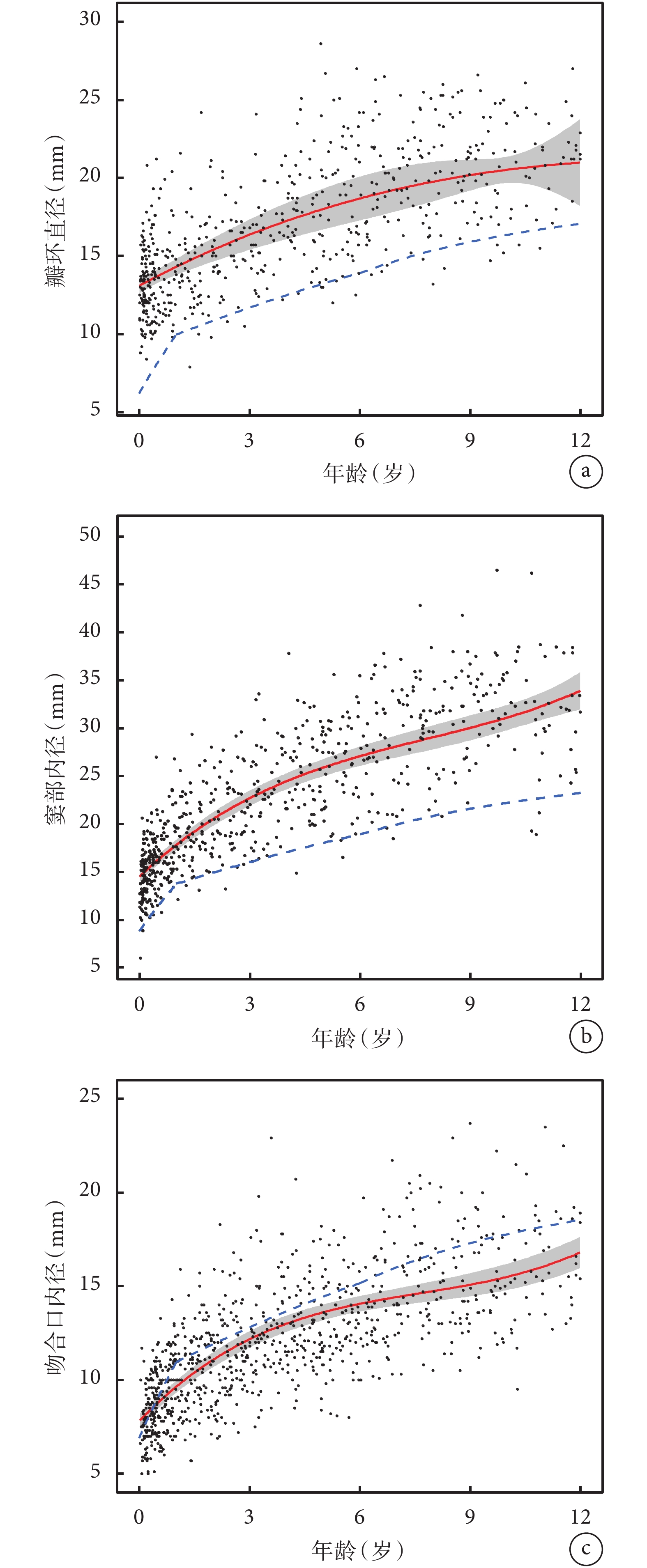

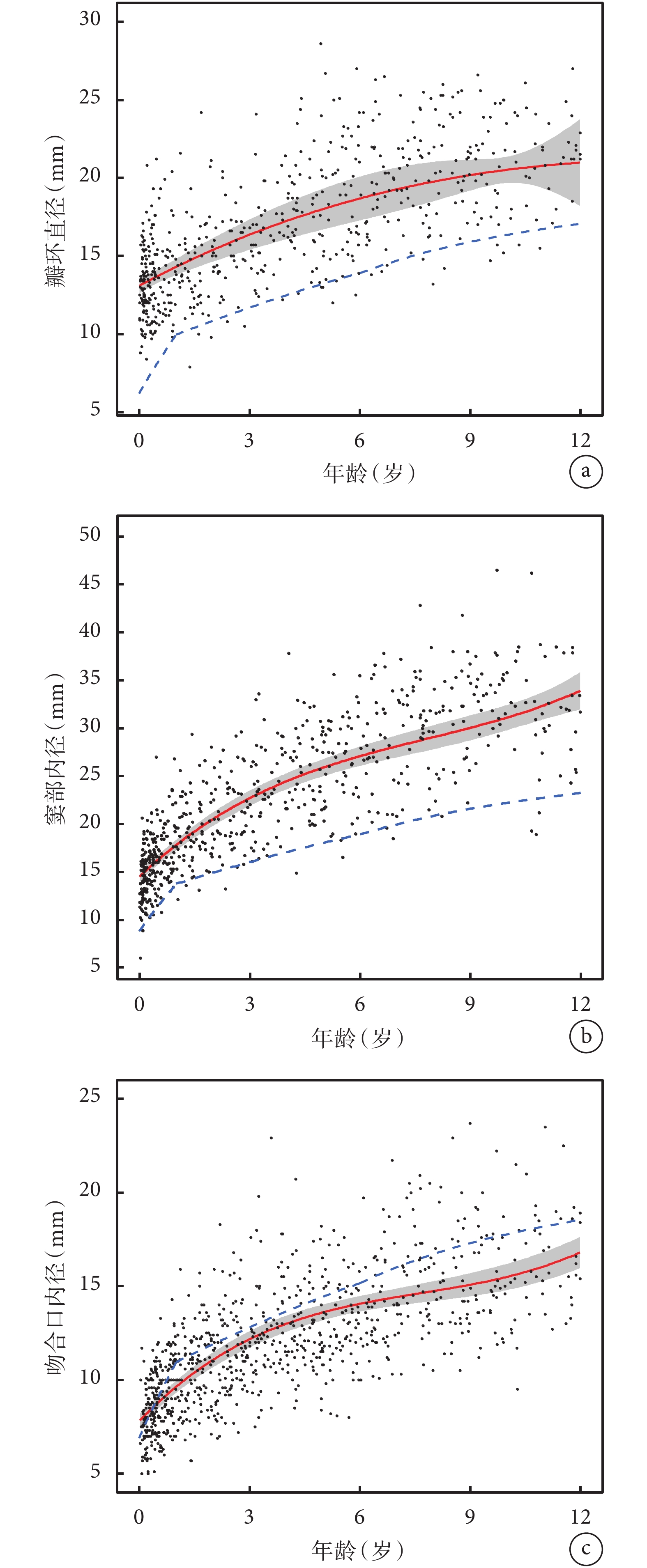

隨著年齡的增長其瓣環內徑、主動脈竇部內徑最寬處以及吻合口內徑均逐漸生長,且生長速率逐漸趨緩,進入青春期時生長速率有加速趨勢。隨訪5年時患兒瓣環內徑均值為18.0 mm[95%CI(16.7,19.3)],10年時為20.5 mm[95%CI(19.7,21.3)]。相較于同齡正常患兒,接受ASO術后的TBA患兒其瓣環直徑始終偏大,且無回歸正常范圍的趨勢;見圖2a。隨訪5年時患兒主動脈竇部內徑均值為25.9 mm[95%CI(25.0,26.8)],10年時為31.1 mm[95%CI(29.8,32.4)]。同樣其竇部內徑始終大于同年齡正常患兒的均值,亦無回歸正常范圍的趨勢;見圖2b。

圖2

超聲測量127例患兒主動脈根部參數

圖2

超聲測量127例患兒主動脈根部參數

a:超聲測量的患兒年齡-瓣環直徑散點圖及擬合曲線; b:超聲測量的患兒年齡-竇部內徑散點圖及擬合曲線; c:超聲測量的患兒年齡-吻合口內徑散點圖及擬合曲線;灰色范圍代表擬合曲線95%

與瓣環和竇部生長情況不同,除嬰兒期外,吻合口內徑在患兒生長過程中長期略小于同齡正常患兒水平,無顯著擴張。5歲時患兒吻合口內徑均值為13.6 mm[95%CI(13.2,14.0)],10歲時為15.5 mm[95%CI(14.8,16.2)];見圖2c。

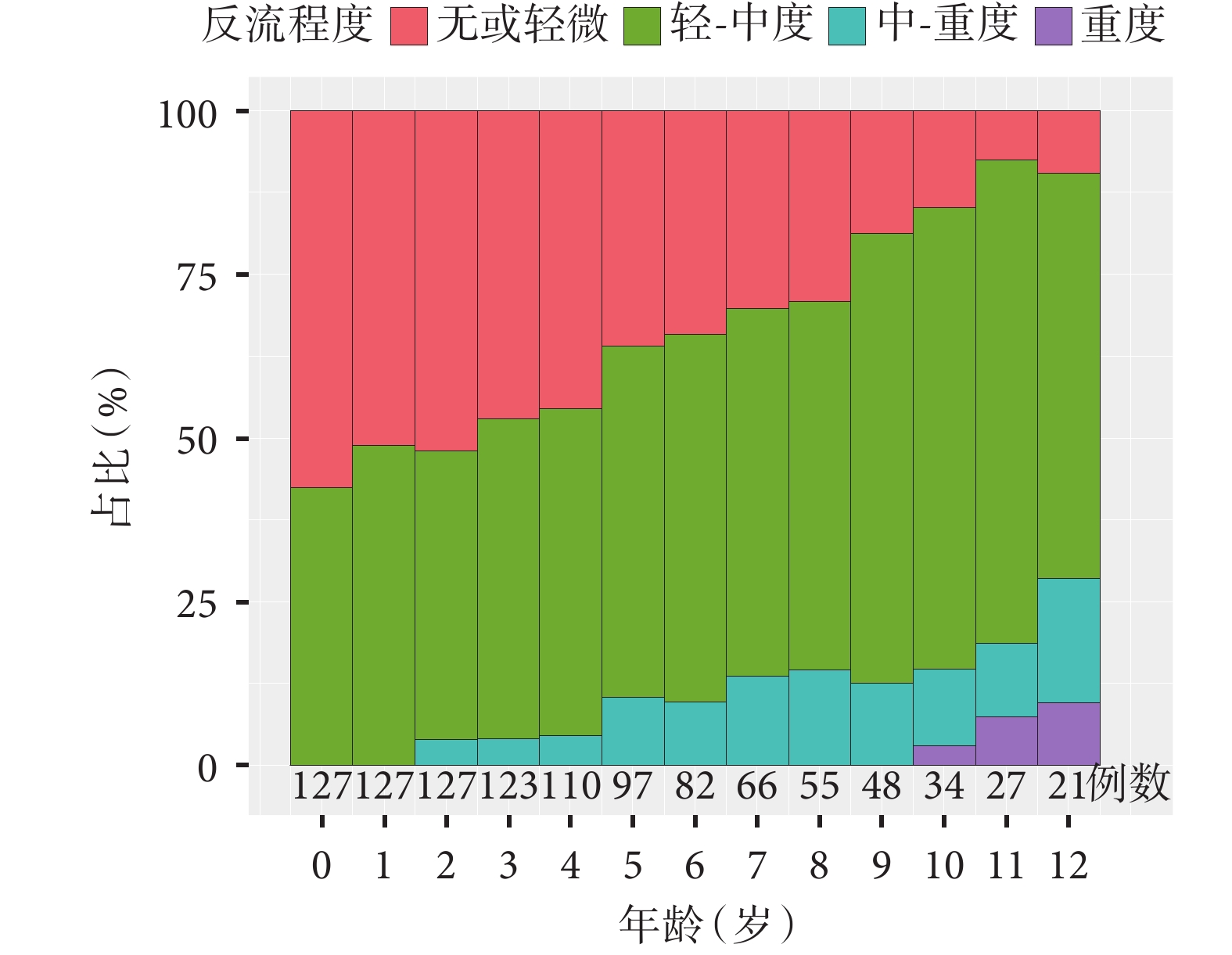

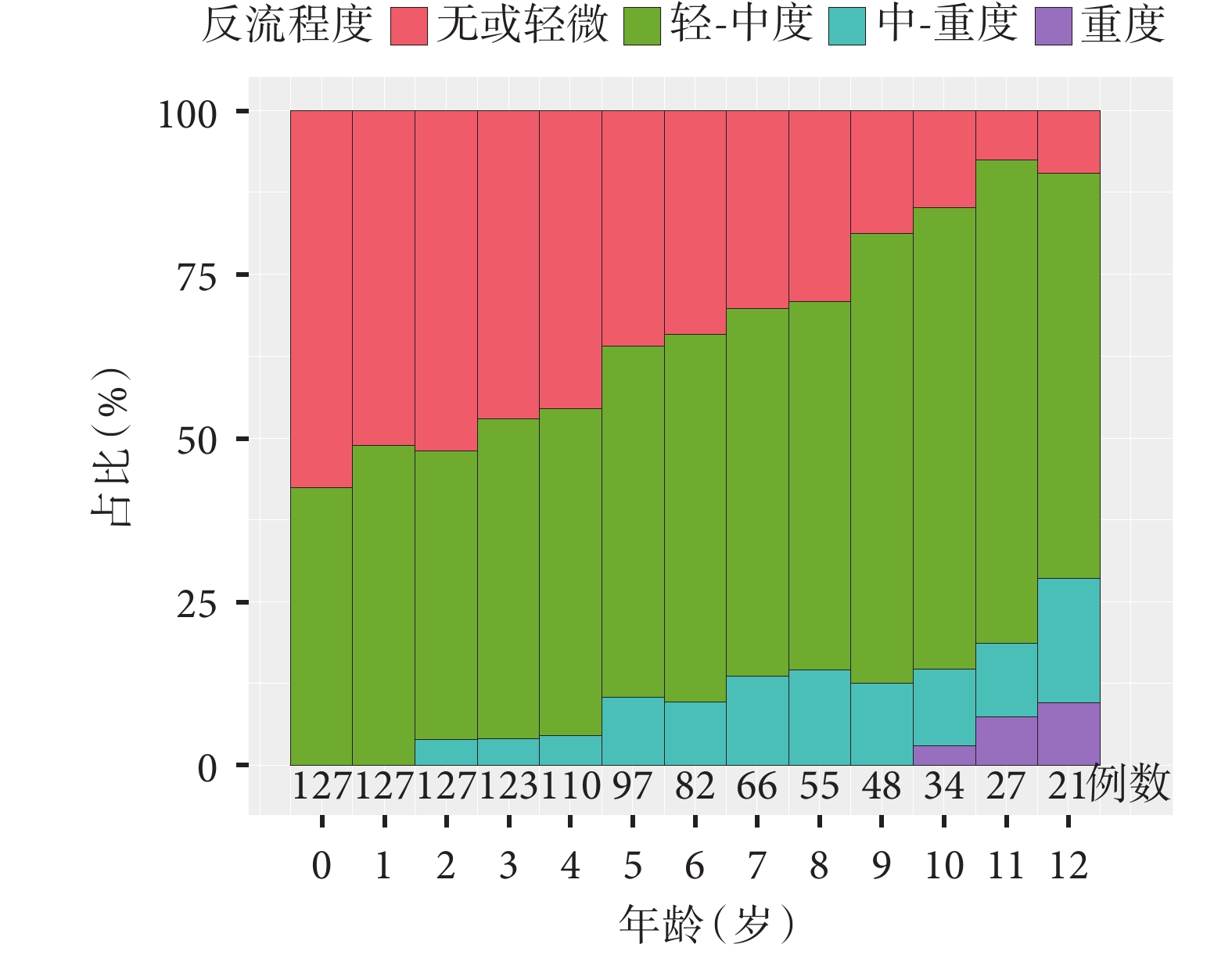

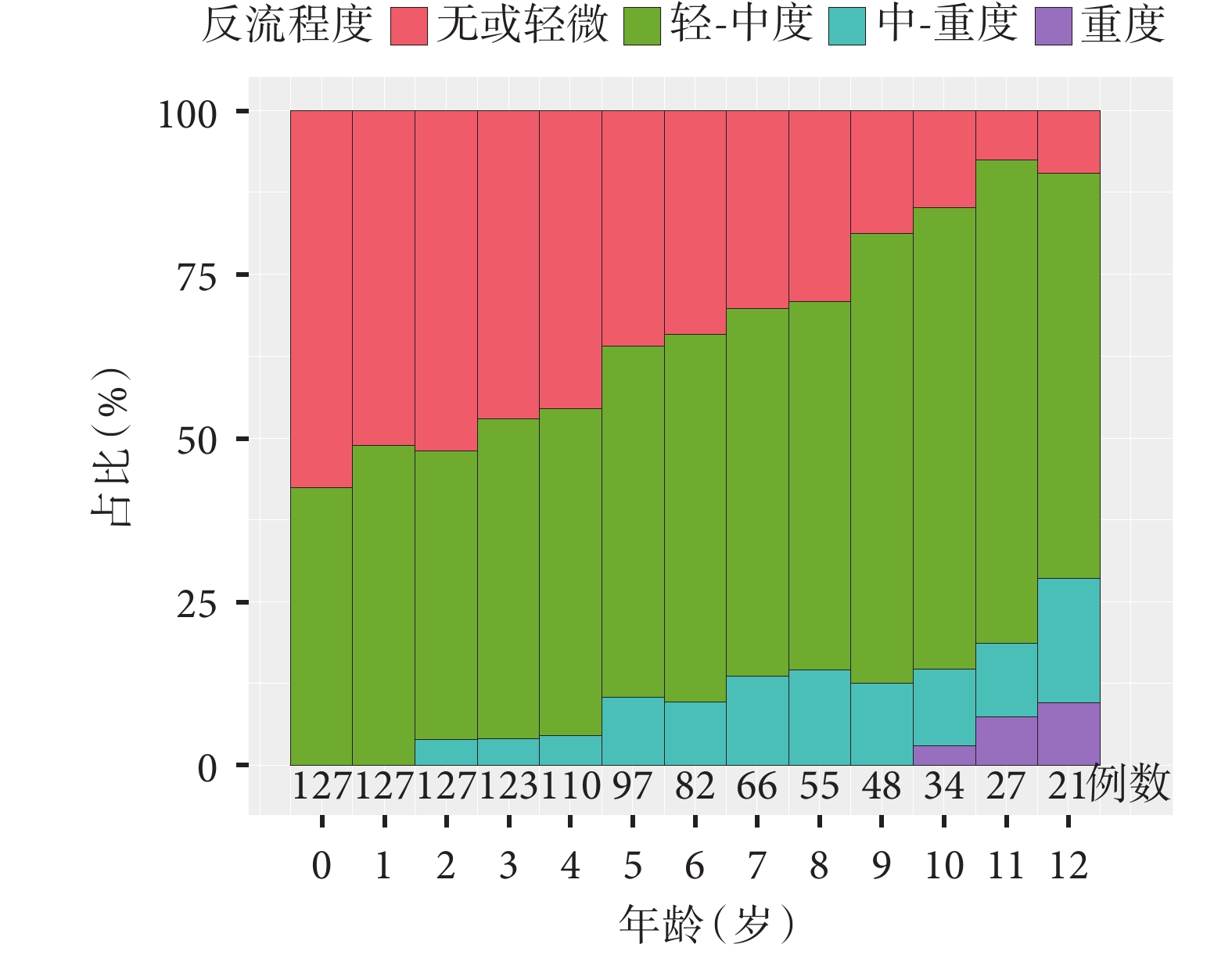

2.3 新主動脈瓣反流情況

超聲測量的新主動脈瓣反流逐年變化情況見圖3。隨隨訪時間增加,患兒出現新主動脈瓣反流的比例也在不斷增加,反流程度不斷加重。術后1年內隨訪時無反流或輕微反流的患兒有73例(57.5%),而到10歲時無反流或輕微反流的患兒僅剩5例(14.7%)。與之對應的是中度及以上新主動脈瓣反流數量及比例逐年增加,從術后第2年開始有患兒出現中度反流,到隨訪10年時中度及以上反流的累計風險率已達到14.7%(5例)。

圖3

127例患兒新主動脈瓣反流隨時間變化情況

圖3

127例患兒新主動脈瓣反流隨時間變化情況

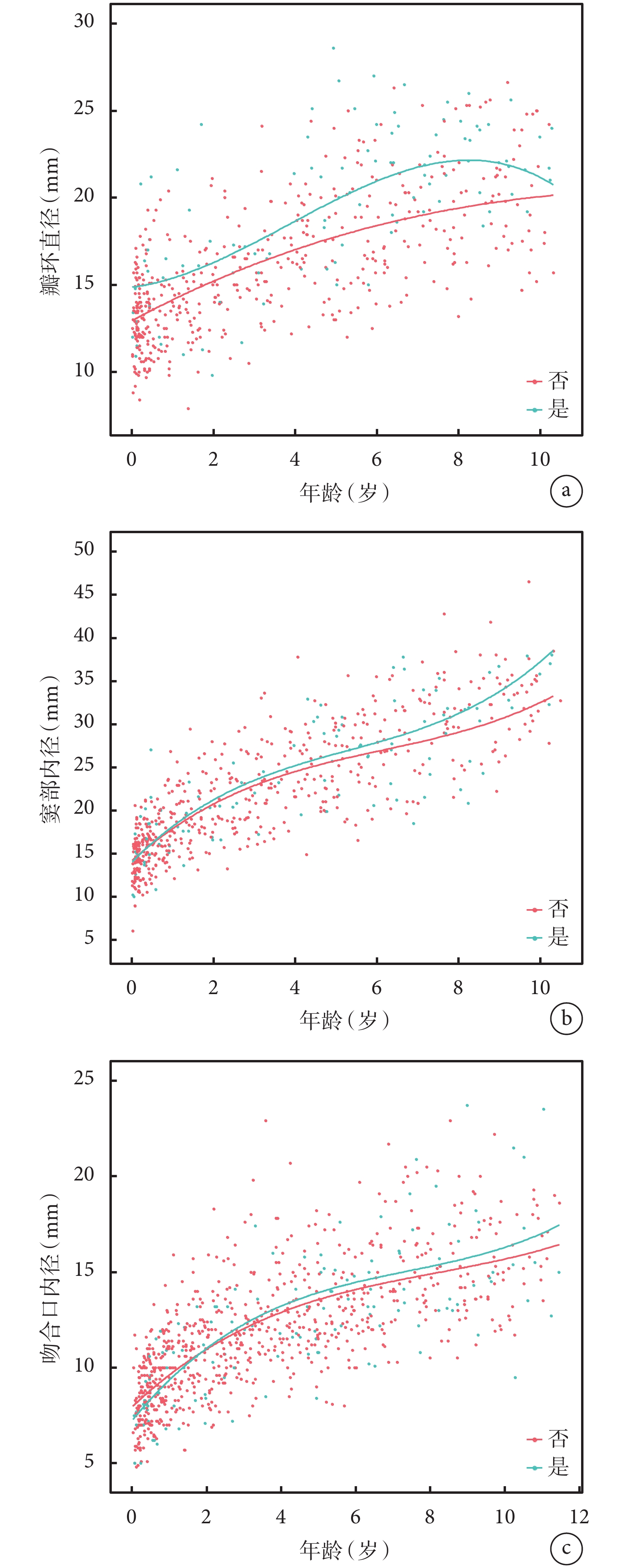

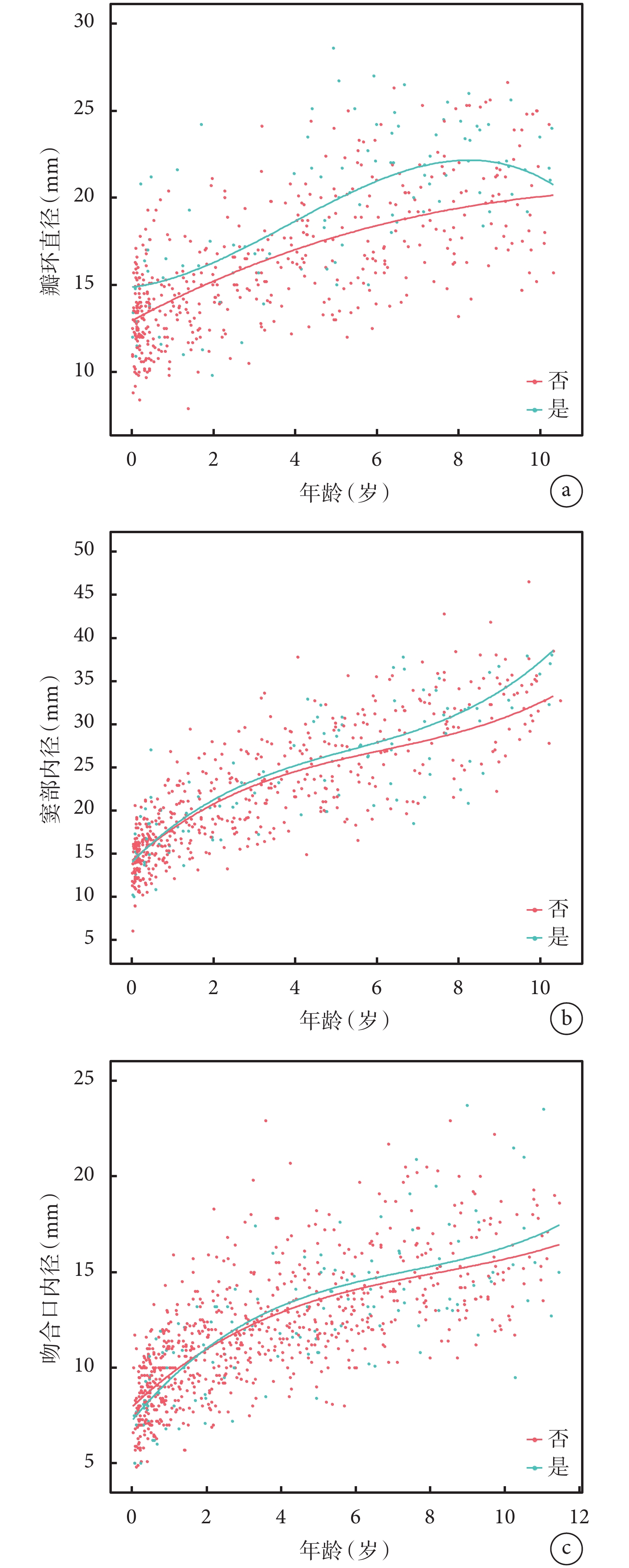

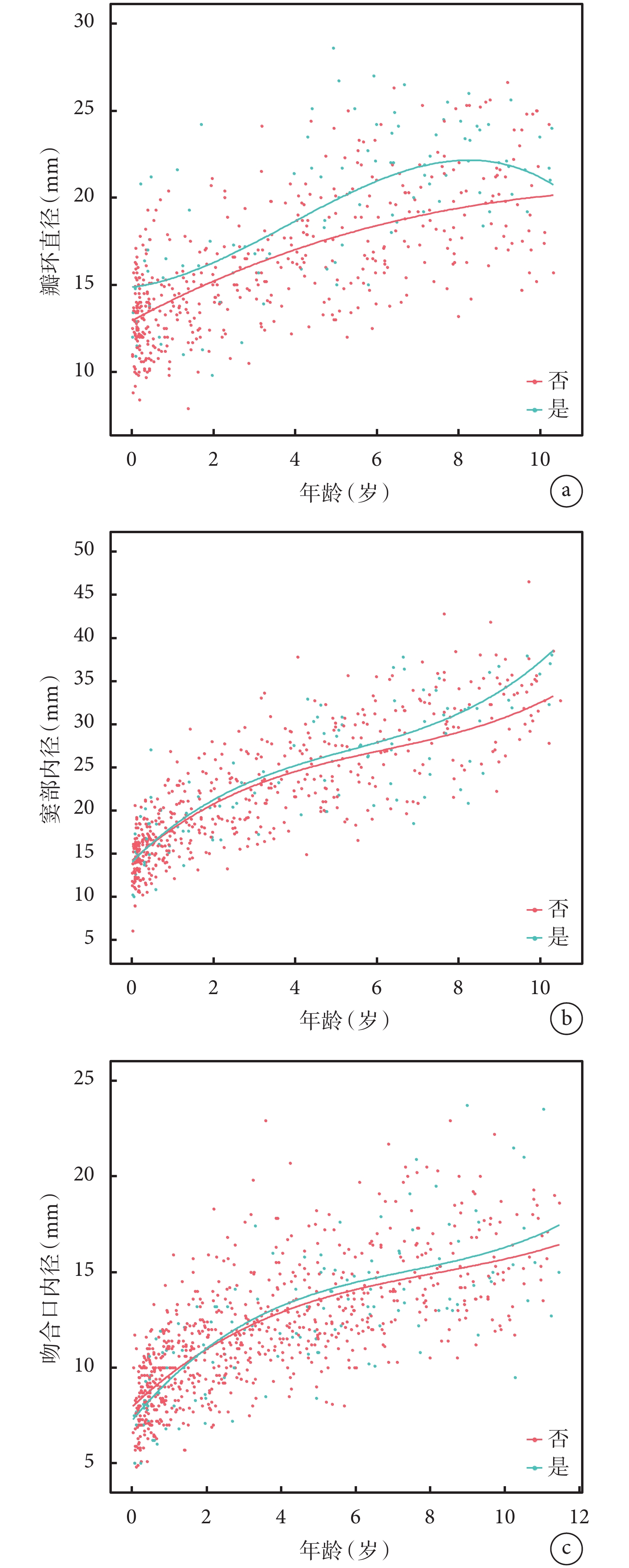

2.4 新主動脈瓣反流與主動脈根部結構生長之間的關系

為探究新主動脈瓣反流與新主動脈根部結構擴張之間可能存在的相關性,我們依據隨訪過程中是否出現中度及以上新主動脈瓣反流進行分組,分別繪制散點圖及擬合曲線。隨訪過程中出現新主動脈瓣中度及以上反流的患兒其瓣環直徑在隨訪過程中始終大于未出現中度及以上反流的患兒(χ2=18.3,P<0.001)。而出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒其竇部內徑相較未出現中度及以上反流的患兒在隨訪過程中未出現顯著擴張(χ2=7.23,P=0.13)。新主動脈吻合口內徑差異也無統計學意義(χ2=5.28,P=0.26);見圖4。

圖4

隨訪過程中主動脈根部參數變化

圖4

隨訪過程中主動脈根部參數變化

a:瓣環直徑;b:竇部內徑;c:吻合口內徑;紅點表示隨訪過程中未出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒,藍點表示出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒;紅線代表擬合的未出現中度及以上反流患兒混合效應曲線,藍線代表擬合的出現中度及以上反流患兒混合效應曲線

2.5 隨訪期間新主動脈瓣反流的危險因素分析

分析了隨訪過程中新主動脈根部結構與新主動脈瓣反流的關系后,我們進一步探索了ASO圍術期變量是否會影響隨訪期間新主動脈瓣反流的發生。單因素Cox回歸分析僅發現術前肺動脈瓣輕度-輕中度反流是增加遠期新主動脈瓣反流的危險因素(c-HR=3.46,P=0.03)。未發現其余圍術期相關變量與中遠期新主動脈瓣反流有顯著相關性;見表2。

3 討論

新主動脈根部擴張以及新主動脈瓣反流是ASO術后中遠期常見并發癥,近年來逐漸受到國內外學者及臨床醫生的關注[2,9-13,15-16]。由于新主動脈根部相關的再干預手術操作復雜、涉及兒童新主動脈瓣反流手術仍存在管理難點,故新主動脈根部擴張以及瓣膜反流發生發展情況值得進一步探討,并通過探索與之相關的危險因素,盡可能避免根部擴張以及嚴重瓣膜反流的發生。

新主動脈瓣反流是ASO術后遠期主要的再干預原因[10,17]。日本的一項研究[10]報道了469例長期隨訪的TGA/TBA混合隊列新主動脈瓣反流發生情況,結果發現,術后隨訪30年出現中度以上新主動脈瓣反流的患兒達17.6%。一項來自荷蘭的研究[13]則發現在中位隨訪時間為12.2年的TGA/TBA混合隊列中,7.4%的TGA合并室間隔完整患兒在末次隨訪時出現中度及以上新主動脈瓣反流,11.2%的TGA合并室間隔缺損患兒出現中度及以上反流,TBA患兒則有23.1%出現中度及以上反流,提示TBA患兒相對于TGA患兒更易出現遠期新主動脈瓣反流。另一項來自日本的研究[18]探索了與新主動脈瓣反流有關的危險因素,他們發現術后早期更高的動脈收縮壓或動脈脈壓差可以預測遠期新主動脈瓣反流的發生。本研究發現在隨訪10年時有14.7%的患兒出現了中度及以上新主動脈瓣反流,單因素Cox回歸分析也發現術前更為嚴重的肺動脈瓣反流是中遠期新主動脈瓣反流進展的危險因素。TBA患兒由于其特殊的解剖結構,相較于TGA患兒肺動脈內分流而來的血流量更大,早期易出現肺動脈高壓。而肺動脈壁相較于主動脈壁組織學上彈性蛋白含量更少,管壁更薄,在長期高壓血流的沖擊下容易導致擴張,進而增加瓣膜反流的風險。

新主動脈根部擴張也是近年來較為熱門的研究方向。來自日本的一項中位隨訪時間為13.8年的TGA/TBA混合隊列研究[11]發現,ASO術后患兒的新主動脈竇部以及瓣環持續生長并始終高于正常患兒平均水平,竇部內徑Z值始終約為+4,瓣環直徑Z值始終約為+2。進入成年期后逐步穩定,預估穩定后主動脈竇部內徑為(47±1)mm,而瓣環直徑為(31±1)mm。另一項研究[13]則發現ASO術后患兒其新主動脈竇部、瓣環以及竇管交界處內徑始終高于正常水平,且進入成年期后仍持續生長,未發現有穩定跡象。同時他們發現在多因素模型中,主動脈根部內徑每增加1 mm,中度及以上新主動脈瓣反流的發生風險增加9%,揭示了兩者之間的相互關系。本研究發現隨訪過程中新主動脈瓣環直徑以及竇部內徑持續生長并始終高于同年齡段患兒的平均水平,而竇管交界吻合口處內徑則與正常患兒接近,推測是由于吻合附近的縫線收縮效應一定程度上限制了吻合口的生長,導致吻合口內徑的生長相對“滯后”于竇部以及瓣環的生長。同時我們發現出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒其瓣環直徑始終大于未出現中度及以上反流的患兒,而竇部內徑則未出現此規律,提示瓣環直徑相較竇部內徑可能更能預測新主動脈瓣反流的進展。我們推測這可能與瓣環擴張會直接導致舒張期瓣膜關閉時瓣葉對合面積減小甚至無法完全對合有關。

ASO術后新主動脈瓣反流以及隨訪期間根部擴張的再干預指征目前尚無指南或專家共識予以明確。2020年歐洲心臟學會發布的成人先天性心臟病指南[19]建議對于正常成年人體格,ASO術后主動脈根部擴張再干預指征為>55 mm(Ⅱa推薦,C級證據)。然而對于未進入成年期就已經出現嚴重根部擴張的再干預指征尚不明確。目前尚無因新主動脈根部嚴重擴張導致破裂或夾層形成的報道。已報道的再干預方式主要有保留瓣膜的根部置換術(David術),帶主動脈瓣人工血管升主動脈替換術(Bentall術),以及較少采用的Switch-Back術[9,20]。目前,新主動脈瓣反流的處理方式主要是機械瓣置換以及瓣膜整形,由于瓣膜反流的機制主要為根部擴張導致的瓣葉對合不良,瓣膜整形多數時候難以獲得持久療效,故目前多數文獻[2,9-10]報道的主要再干預方式仍為新主動脈瓣機械瓣置換,盡管機械瓣目前對于兒童來說仍存在較多管理方面的難點。我中心目前處理需要再干預的新主動脈瓣反流仍主要采取機械瓣置換,本研究中3例患兒接受了機械瓣置換,其中1例患兒后續因為瓣膜尺寸問題接受了二次換瓣,截至研究結束,3例患兒均存活,機械瓣功能良好。

本研究存在一定的局限性。受限于單中心回顧性研究,樣本量相對較小,隨訪時間較短,無法明確新主動脈瓣反流與根部擴張之間的因果關系。隨訪數據中由于缺乏每次超聲檢查時的體表面積數據,故無法通過Z值來反映患兒新主動脈根部擴張的程度。

TBA患兒接受一期ASO術后中遠期新主動脈瓣反流隨時間增加逐漸加重,且新主動脈瓣環及竇部內徑持續生長且始終高于同齡患兒平均水平。隨訪過程中更大的新主動脈瓣瓣環內徑與中度及以上反流的發生顯著相關。ASO術前原肺動脈瓣反流會增加術后新主動脈瓣反流進展的風險。

利益沖突:無。

作者貢獻:顧明均負責數據收集,論文初稿撰寫及修改;陳典負責結果解釋,統計作圖,論文修改;胡仁杰負責數據收集,統計分析及提供修回意見;胡杰、蔣琪負責數據收集及提供修回意見;董衛負責數據收集及參與論文撰寫;張文負責統計分析及提供修回意見;朱奕帆參與論文修改及提供修回意見;張海波負責論文選題與設計,論文指導及意見修回。

動脈調轉術(arterial switch operation,ASO)目前是治療完全性大動脈轉位(transposition of great arteries,TGA)以及右室雙出口合并肺動脈瓣下室間隔缺損(double outlet right ventricle with subpulmonary ventricular septal defect,DORV-SP-VSD),即Taussig-Bing畸形(Taussig-Bing anomaly,TBA)的主流術式[1-4]。隨著早期手術存活率的逐步提高,這些患兒的中遠期生存及再干預情況逐漸成為臨床關注的焦點。TBA患兒中遠期再干預原因主要包括右室流出道及肺動脈水平再狹窄、主動脈弓殘余縮窄或再狹窄以及新主動脈瓣反流,其中新主動脈瓣反流是中遠期主要的并發癥[2,5-8]。由于部分患兒出現嚴重新主動脈瓣反流時心臟發育尚未定型,目前臨床上針對這部分患兒尚無最優的再干預方式。新主動脈根部擴張在TBA患兒隨訪過程中較為常見,其與新主動脈瓣反流之間的關系目前尚存在爭議[9-12]。本文擬借助單中心20余年治療TBA的經驗,探究新主動脈根部的生長規律。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性收集我院2002—2017年接受ASO并早期存活的TBA患兒,診斷依據為術前超聲心動圖、心臟增強CT以及術中探查所見。TBA診斷要點包括:DORV-SP-VSD、肺動脈騎跨在室間隔上≥50%,伴或不伴肺動脈瓣-二尖瓣纖維連接。為探究較長隨訪時間內患兒的主動脈根部生長情況,本研究納入隨訪時間>3年的患兒。

1.2 方法

從我院門診系統收集患兒隨訪信息,包括隨訪時間、超聲心動圖數據。若存在長時間無隨訪記錄,則通過電話隨訪了解患兒的情況以及最近一次隨訪數據。

主動脈根部參數的測量通過經體表超聲心動圖完成。優先選擇胸骨旁長軸切面完成主動脈根部結構的測量(圖1),測量內容包括瓣環水平內徑、新主動脈竇部內徑最寬處以及新主動脈吻合口處內徑。若患兒年齡較小,胸骨旁長軸切面透聲不良,則可采用胸骨旁短軸切面或劍突下切面進行測量。

圖1

胸骨旁長軸切面測量主動脈根部參數

圖1

胸骨旁長軸切面測量主動脈根部參數

新主動脈瓣反流程度按反流束寬進行分類:束寬≤1 mm為無反流或輕微反流,束寬>1 mm且≤4 mm為輕度至輕中度反流,束寬>4 mm且≤6 mm為中度至中重度反流,束寬>6 mm為重度反流[13]。

1.3 統計學分析

采用R 4.1.2進行數據整理及分析。對于符合正態分布的連續型變量以均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的以中位數(范圍)表示。分類變量以頻數(百分比)表示。對超聲記錄的主動脈根部參數作散點圖。由于資料為重復測量數據,將主動脈根部測得的數值納入三次多項式混合效應模型,將患兒作為隨機變量納入該模型進行分析。通過該模型的計算結果繪制擬合曲線并計算95%置信區間(confidential interval,CI)。同年齡段主動脈根部正常患兒的相關參數參考Petterson等[14]的研究,體表面積數值參照該年齡段患兒的平均值。不同組間主動脈根部參數值的比較采用似然比檢驗。與中度及以上新主動脈瓣反流相關的危險因素分析采用Cox回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,不符合正態分布的以中位數(范圍)表示。分類變量以頻數(百分比)表示。對超聲記錄的主動脈根部參數作散點圖。由于資料為重復測量數據,將主動脈根部測得的數值納入三次多項式混合效應模型,將患兒作為隨機變量納入該模型進行分析。通過該模型的計算結果繪制擬合曲線并計算95%置信區間(confidential interval,CI)。同年齡段主動脈根部正常患兒的相關參數參考Petterson等[14]的研究,體表面積數值參照該年齡段患兒的平均值。不同組間主動脈根部參數值的比較采用似然比檢驗。與中度及以上新主動脈瓣反流相關的危險因素分析采用Cox回歸分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究已通過我院倫理委員會倫理審批并免除書面知情同意書,倫理批號:SCMCIRB-W2021062。

2 結果

2.1 患兒動脈調轉術圍術期資料

本研究共納入127例患兒,其中男98例(77.2%)。行ASO術時平均體重為(4.7±1.6)kg,中位手術年齡為73.0 d。34.6%患兒術前合并主動脈弓畸形,45例患兒術前肺動脈有輕度至輕中度反流。68.5%患兒接受LeCompte換位,平均隨訪時間(7.0±3.5)年。隨訪過程中14例(11.0%)出現中度及以上新主動脈瓣反流,3例接受新主動脈瓣機械瓣置換。患兒的臨床資料見表1。

/M(范圍)]

/M(范圍)]

2.2 主動脈根部生長情況

隨著年齡的增長其瓣環內徑、主動脈竇部內徑最寬處以及吻合口內徑均逐漸生長,且生長速率逐漸趨緩,進入青春期時生長速率有加速趨勢。隨訪5年時患兒瓣環內徑均值為18.0 mm[95%CI(16.7,19.3)],10年時為20.5 mm[95%CI(19.7,21.3)]。相較于同齡正常患兒,接受ASO術后的TBA患兒其瓣環直徑始終偏大,且無回歸正常范圍的趨勢;見圖2a。隨訪5年時患兒主動脈竇部內徑均值為25.9 mm[95%CI(25.0,26.8)],10年時為31.1 mm[95%CI(29.8,32.4)]。同樣其竇部內徑始終大于同年齡正常患兒的均值,亦無回歸正常范圍的趨勢;見圖2b。

圖2

超聲測量127例患兒主動脈根部參數

圖2

超聲測量127例患兒主動脈根部參數

a:超聲測量的患兒年齡-瓣環直徑散點圖及擬合曲線; b:超聲測量的患兒年齡-竇部內徑散點圖及擬合曲線; c:超聲測量的患兒年齡-吻合口內徑散點圖及擬合曲線;灰色范圍代表擬合曲線95%

與瓣環和竇部生長情況不同,除嬰兒期外,吻合口內徑在患兒生長過程中長期略小于同齡正常患兒水平,無顯著擴張。5歲時患兒吻合口內徑均值為13.6 mm[95%CI(13.2,14.0)],10歲時為15.5 mm[95%CI(14.8,16.2)];見圖2c。

2.3 新主動脈瓣反流情況

超聲測量的新主動脈瓣反流逐年變化情況見圖3。隨隨訪時間增加,患兒出現新主動脈瓣反流的比例也在不斷增加,反流程度不斷加重。術后1年內隨訪時無反流或輕微反流的患兒有73例(57.5%),而到10歲時無反流或輕微反流的患兒僅剩5例(14.7%)。與之對應的是中度及以上新主動脈瓣反流數量及比例逐年增加,從術后第2年開始有患兒出現中度反流,到隨訪10年時中度及以上反流的累計風險率已達到14.7%(5例)。

圖3

127例患兒新主動脈瓣反流隨時間變化情況

圖3

127例患兒新主動脈瓣反流隨時間變化情況

2.4 新主動脈瓣反流與主動脈根部結構生長之間的關系

為探究新主動脈瓣反流與新主動脈根部結構擴張之間可能存在的相關性,我們依據隨訪過程中是否出現中度及以上新主動脈瓣反流進行分組,分別繪制散點圖及擬合曲線。隨訪過程中出現新主動脈瓣中度及以上反流的患兒其瓣環直徑在隨訪過程中始終大于未出現中度及以上反流的患兒(χ2=18.3,P<0.001)。而出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒其竇部內徑相較未出現中度及以上反流的患兒在隨訪過程中未出現顯著擴張(χ2=7.23,P=0.13)。新主動脈吻合口內徑差異也無統計學意義(χ2=5.28,P=0.26);見圖4。

圖4

隨訪過程中主動脈根部參數變化

圖4

隨訪過程中主動脈根部參數變化

a:瓣環直徑;b:竇部內徑;c:吻合口內徑;紅點表示隨訪過程中未出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒,藍點表示出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒;紅線代表擬合的未出現中度及以上反流患兒混合效應曲線,藍線代表擬合的出現中度及以上反流患兒混合效應曲線

2.5 隨訪期間新主動脈瓣反流的危險因素分析

分析了隨訪過程中新主動脈根部結構與新主動脈瓣反流的關系后,我們進一步探索了ASO圍術期變量是否會影響隨訪期間新主動脈瓣反流的發生。單因素Cox回歸分析僅發現術前肺動脈瓣輕度-輕中度反流是增加遠期新主動脈瓣反流的危險因素(c-HR=3.46,P=0.03)。未發現其余圍術期相關變量與中遠期新主動脈瓣反流有顯著相關性;見表2。

3 討論

新主動脈根部擴張以及新主動脈瓣反流是ASO術后中遠期常見并發癥,近年來逐漸受到國內外學者及臨床醫生的關注[2,9-13,15-16]。由于新主動脈根部相關的再干預手術操作復雜、涉及兒童新主動脈瓣反流手術仍存在管理難點,故新主動脈根部擴張以及瓣膜反流發生發展情況值得進一步探討,并通過探索與之相關的危險因素,盡可能避免根部擴張以及嚴重瓣膜反流的發生。

新主動脈瓣反流是ASO術后遠期主要的再干預原因[10,17]。日本的一項研究[10]報道了469例長期隨訪的TGA/TBA混合隊列新主動脈瓣反流發生情況,結果發現,術后隨訪30年出現中度以上新主動脈瓣反流的患兒達17.6%。一項來自荷蘭的研究[13]則發現在中位隨訪時間為12.2年的TGA/TBA混合隊列中,7.4%的TGA合并室間隔完整患兒在末次隨訪時出現中度及以上新主動脈瓣反流,11.2%的TGA合并室間隔缺損患兒出現中度及以上反流,TBA患兒則有23.1%出現中度及以上反流,提示TBA患兒相對于TGA患兒更易出現遠期新主動脈瓣反流。另一項來自日本的研究[18]探索了與新主動脈瓣反流有關的危險因素,他們發現術后早期更高的動脈收縮壓或動脈脈壓差可以預測遠期新主動脈瓣反流的發生。本研究發現在隨訪10年時有14.7%的患兒出現了中度及以上新主動脈瓣反流,單因素Cox回歸分析也發現術前更為嚴重的肺動脈瓣反流是中遠期新主動脈瓣反流進展的危險因素。TBA患兒由于其特殊的解剖結構,相較于TGA患兒肺動脈內分流而來的血流量更大,早期易出現肺動脈高壓。而肺動脈壁相較于主動脈壁組織學上彈性蛋白含量更少,管壁更薄,在長期高壓血流的沖擊下容易導致擴張,進而增加瓣膜反流的風險。

新主動脈根部擴張也是近年來較為熱門的研究方向。來自日本的一項中位隨訪時間為13.8年的TGA/TBA混合隊列研究[11]發現,ASO術后患兒的新主動脈竇部以及瓣環持續生長并始終高于正常患兒平均水平,竇部內徑Z值始終約為+4,瓣環直徑Z值始終約為+2。進入成年期后逐步穩定,預估穩定后主動脈竇部內徑為(47±1)mm,而瓣環直徑為(31±1)mm。另一項研究[13]則發現ASO術后患兒其新主動脈竇部、瓣環以及竇管交界處內徑始終高于正常水平,且進入成年期后仍持續生長,未發現有穩定跡象。同時他們發現在多因素模型中,主動脈根部內徑每增加1 mm,中度及以上新主動脈瓣反流的發生風險增加9%,揭示了兩者之間的相互關系。本研究發現隨訪過程中新主動脈瓣環直徑以及竇部內徑持續生長并始終高于同年齡段患兒的平均水平,而竇管交界吻合口處內徑則與正常患兒接近,推測是由于吻合附近的縫線收縮效應一定程度上限制了吻合口的生長,導致吻合口內徑的生長相對“滯后”于竇部以及瓣環的生長。同時我們發現出現中度及以上新主動脈瓣反流的患兒其瓣環直徑始終大于未出現中度及以上反流的患兒,而竇部內徑則未出現此規律,提示瓣環直徑相較竇部內徑可能更能預測新主動脈瓣反流的進展。我們推測這可能與瓣環擴張會直接導致舒張期瓣膜關閉時瓣葉對合面積減小甚至無法完全對合有關。

ASO術后新主動脈瓣反流以及隨訪期間根部擴張的再干預指征目前尚無指南或專家共識予以明確。2020年歐洲心臟學會發布的成人先天性心臟病指南[19]建議對于正常成年人體格,ASO術后主動脈根部擴張再干預指征為>55 mm(Ⅱa推薦,C級證據)。然而對于未進入成年期就已經出現嚴重根部擴張的再干預指征尚不明確。目前尚無因新主動脈根部嚴重擴張導致破裂或夾層形成的報道。已報道的再干預方式主要有保留瓣膜的根部置換術(David術),帶主動脈瓣人工血管升主動脈替換術(Bentall術),以及較少采用的Switch-Back術[9,20]。目前,新主動脈瓣反流的處理方式主要是機械瓣置換以及瓣膜整形,由于瓣膜反流的機制主要為根部擴張導致的瓣葉對合不良,瓣膜整形多數時候難以獲得持久療效,故目前多數文獻[2,9-10]報道的主要再干預方式仍為新主動脈瓣機械瓣置換,盡管機械瓣目前對于兒童來說仍存在較多管理方面的難點。我中心目前處理需要再干預的新主動脈瓣反流仍主要采取機械瓣置換,本研究中3例患兒接受了機械瓣置換,其中1例患兒后續因為瓣膜尺寸問題接受了二次換瓣,截至研究結束,3例患兒均存活,機械瓣功能良好。

本研究存在一定的局限性。受限于單中心回顧性研究,樣本量相對較小,隨訪時間較短,無法明確新主動脈瓣反流與根部擴張之間的因果關系。隨訪數據中由于缺乏每次超聲檢查時的體表面積數據,故無法通過Z值來反映患兒新主動脈根部擴張的程度。

TBA患兒接受一期ASO術后中遠期新主動脈瓣反流隨時間增加逐漸加重,且新主動脈瓣環及竇部內徑持續生長且始終高于同齡患兒平均水平。隨訪過程中更大的新主動脈瓣瓣環內徑與中度及以上反流的發生顯著相關。ASO術前原肺動脈瓣反流會增加術后新主動脈瓣反流進展的風險。

利益沖突:無。

作者貢獻:顧明均負責數據收集,論文初稿撰寫及修改;陳典負責結果解釋,統計作圖,論文修改;胡仁杰負責數據收集,統計分析及提供修回意見;胡杰、蔣琪負責數據收集及提供修回意見;董衛負責數據收集及參與論文撰寫;張文負責統計分析及提供修回意見;朱奕帆參與論文修改及提供修回意見;張海波負責論文選題與設計,論文指導及意見修回。