引用本文: 閆新建, 陳寄梅, 岑堅正, 溫樹生, 許剛, 崔虎軍, 劉曉冰, 莊建. 肺動脈重建矯治嬰幼兒孤立性單側肺動脈缺如的單中心回顧性隊列研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(4): 600-605. doi: 10.7507/1007-4848.202209001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

單側肺動脈缺如(unilateral absence of pulmonary artery,UAPA)是一種罕見的先天性心臟病,可為單獨的心臟畸形,亦或合并其他心臟畸形,如法洛四聯癥、主動脈縮窄或永存動脈干[1-2]。迄今為止,文獻[2-3] 已報道 400 多例。超過 60% 的孤立性 UAPA 為右肺動脈缺如[2,4]。肺動脈缺如是由胚胎發育過程中近端第6主動脈弓畸形引起。通常能發現從主動脈連接到肺門肺動脈的動脈導管[5]。許多患者在出生后出現肺動脈高壓(pulmonary hypertension,PHT)[6]。合并PHT 的兒童是難以治療的亞群,大多數在幼年時死于 PHT 引起的右心衰竭[7]。早期診斷為兒童 UAPA 為手術干預提供了機會[8]。而肺動脈重建由于是生理性矯治,故被很多心臟中心所采用,肺動脈重建可以通過分期手術(先姑息手術)或一期矯正進行。本研究中我們通過隨訪明確嬰幼兒UAPA行肺動脈重建后肺動脈壓變化、“新”肺動脈狹窄及再次手術情況。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2019年2月19日—2021年4月25日于廣東省人民醫院行肺動脈重建矯治右肺動脈缺如合并PHT患兒的臨床資料。所需數據均從醫院病案數據庫中提取,臨床資料的使用均經患者知情同意。

患兒均行胸部X線片、經胸超聲心動圖(transthoracic echocardiography,TTE)和心臟增強CT檢查,明確合并的心臟畸形。肺靜脈逆行楔形造影(pulmonary vein wedge angiography,PVWA)理論上是診斷UAPA的金標準,但對于低齡、低體重、生命體征不穩定的患兒,進行有創性的檢查風險較大,故部分患兒未行PVWA檢查。術前通過心臟增強CT和TTE評估手術指征。患兒出院后于門診隨訪,隨訪期間常規進行體格檢查、胸部X線片、TTE及心臟增強CT掃描。

1.2 手術方法

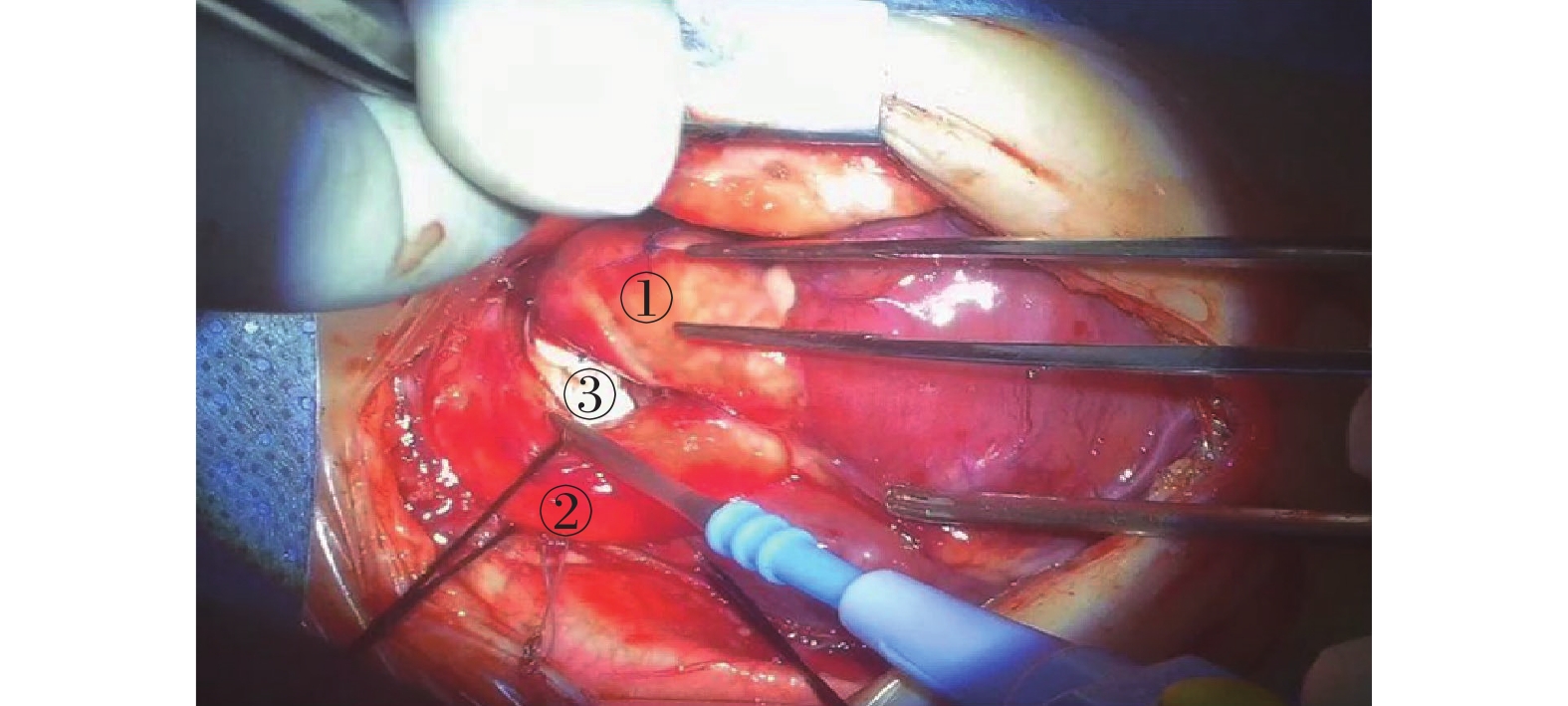

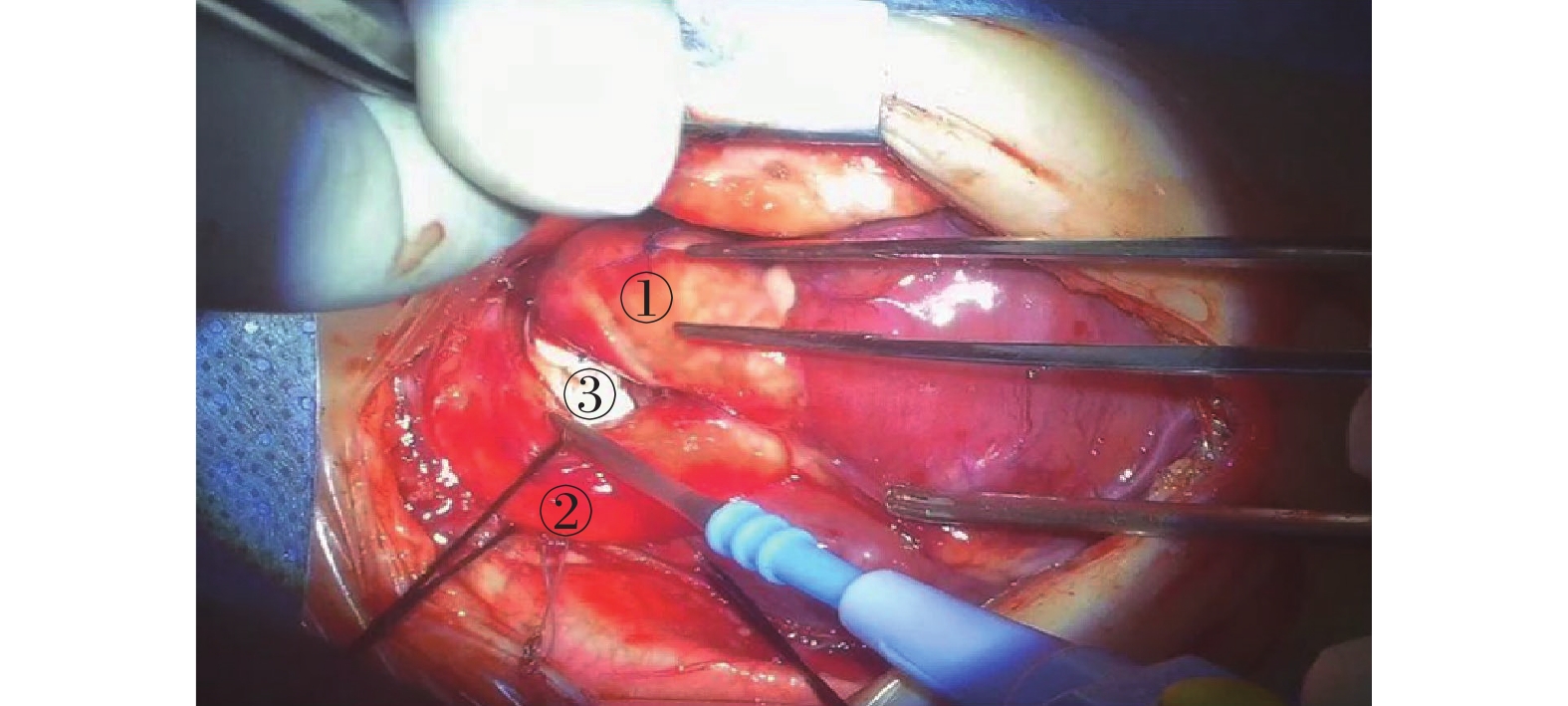

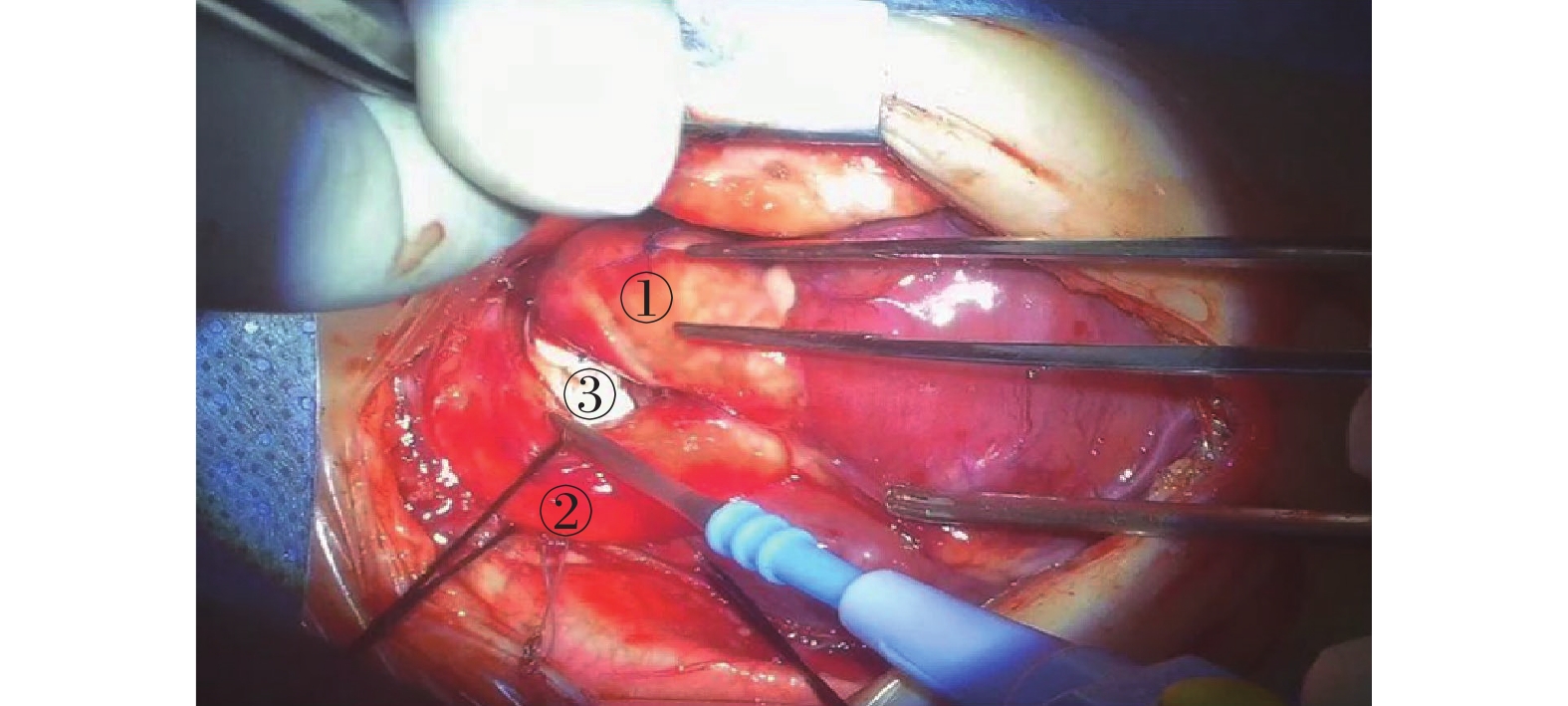

患兒均于常溫心臟不停跳下行右肺動脈重建手術,采用體外循環輔助或非體外循環輔助。首先通過主動脈和腔房插管建立體外循環;然后充分游離主動脈、上腔靜脈、無名動脈、主肺動脈以及無名動脈根部發出的連接右側肺門處肺動脈的動脈韌帶;充分游離及暴露右側肺門處的肺動脈至分叉處;切斷連接無名動脈和右側肺門肺動脈的動脈韌帶并測量遠端肺動脈的直徑,選取合適直徑的新鮮自體心包卷或者 Gore帶支架人造血管(GORE? INTERING? Vascular Graft,Gore & Associates Inc),遠端與肺門處右肺動脈用8-0 Prolene線行半連續端-端吻合;將心包卷或者人造血管置于主動脈和上腔靜脈后方的右肺動脈正常生理位置;用Cooley鉗部分阻斷主肺動脈,將心包卷或人造血管近心端用7-0 Prolene線與主肺動脈切口做端側吻合(圖1);術中采用經食管超聲心動圖明確“新”右肺動脈血流是否通暢。

圖1

重建后的右肺動脈

圖1

重建后的右肺動脈

① :主肺動脈;② :升主動脈;③ :Goretex血管重建的右肺動脈

術后所有患兒轉入ICU監護治療。術后早期在監護室內用肝素抗凝橋接至華法林抗凝,華法林口服劑量為0.1~0.2 mg/(kg·d),維持國際標準化比值為1.8~2.5,6個月后改為阿司匹林3~5 mg/(kg·d)。

1.3 統計學分析

連續性數據通過 Shapiro-Wilk 檢驗和 Q-Q 圖分析正態性。正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,采用t檢驗進行比較。非正態分布的計量資料采用中位數(M)描述。計數資料以頻率或百分比描述。采用 IBM SPSS Statistics 22.0(Armonk,New York,United States)軟件進行分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,采用t檢驗進行比較。非正態分布的計量資料采用中位數(M)描述。計數資料以頻率或百分比描述。采用 IBM SPSS Statistics 22.0(Armonk,New York,United States)軟件進行分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

該研究獲廣東省人民醫院倫理委員會批準,倫理批準號: KY-Q-2021-267-01。

2 結果

納入 5 例患兒,其中男 4 例、女 1 例,手術年齡為 13 d~2.7 歲;見表1。所有患兒入院時經皮血氧飽和度>95%;其中3例患兒由胎兒期心臟彩色超聲明確診斷;5例患兒的術前TTE均提示PHT(3例重度,1例中度,1例輕度)。術中肺動脈壓評估通過在主肺動脈上穿刺直接測量。矯治前平均主肺動脈壓為 20~55(31.3±16.0)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),同期測量平均橈動脈壓為40~60(49.6±8.0)mm Hg。

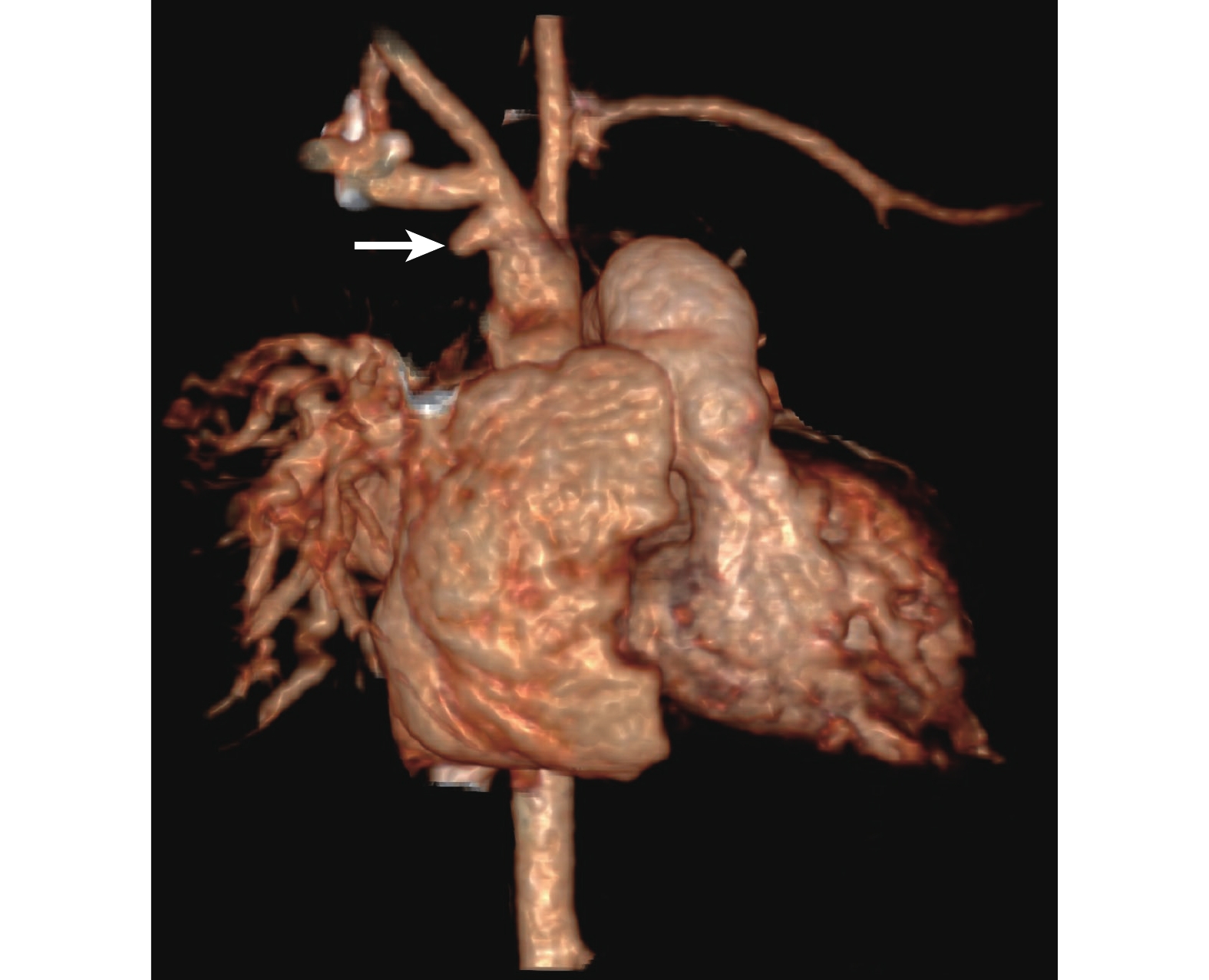

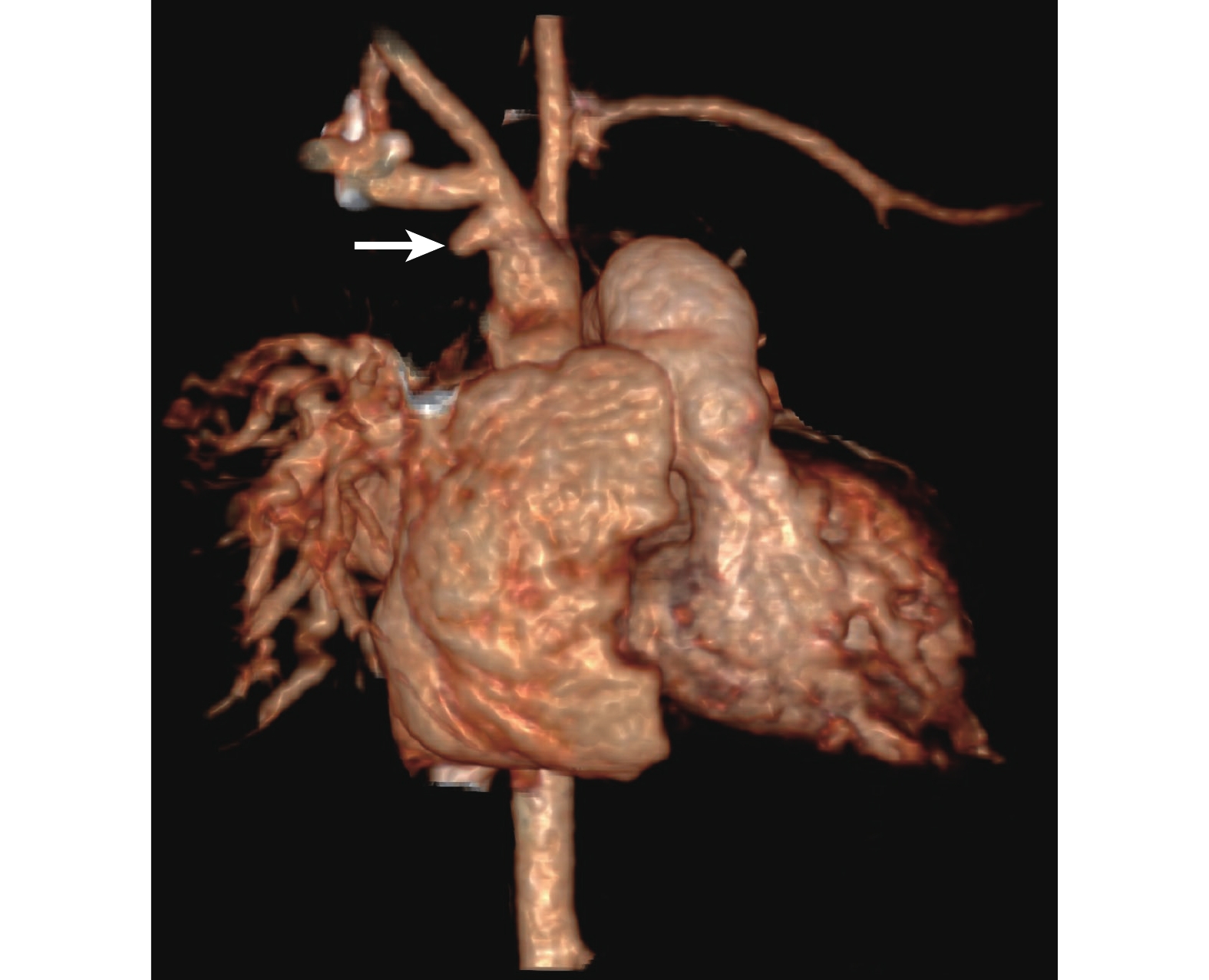

3例患兒合并卵圓孔未閉,其中2例為雙向分流,另外1例為右向左分流;2例患兒合并三尖瓣關閉不全;1例患兒曾行動脈導管結扎術。術前TTE提示UAPA,降主動脈部分細小體肺側枝血管供應患側肺。4例患兒診斷為孤立性右肺動脈缺如,1例為主動脈弓上血管鏡像分布合并左肺動脈缺如(病理生理同孤立性右肺動脈缺如)。主肺動脈平均直徑為8.20~14.00(12.44±3.22)mm,主肺動脈Z值為2.56(1.24~3.96)。術前平均左室射血分數(left ventricular ejection fraction,LVEF)為73.2%±6.5%,平均左室短軸縮短率(fraction shortening,FS)為40.20%±4.87%。5例患兒胸部正位片均提示患側高透光肺。心包內肺動脈缺如由PVWA或心臟增強CT三維重建確診;其中2例患兒行PVWA,可以清晰顯示患側肺的肺靜脈、肺動脈盲端的主干連接著其他肺動脈分支血管。特別值得注意的是,5例患兒行心臟增強CT三維重建后,均于無名動脈根部發現一“憩室”樣結構(圖2),肺內血管床發育無明顯異常,缺如肺動脈的遠端盲端顯示清晰;心臟增強CT三維重建顯示肺動脈缺如情形與PVWA基本一致。

圖2

心臟增強CT三維重建

圖2

心臟增強CT三維重建

于無名動脈根部發現一“憩室”樣結構(箭頭)

術中探查后5例患兒均成功行肺動脈重建術。3例行體外循環輔助手術,另2例行非體外循環輔助手術。術中通過主肺動脈直接插針測得肺動脈壓,重建肺動脈前、后主肺動脈平均壓從(31.3±16.0)mm Hg 降至(16.8±4.2)mm Hg(P=0.047),平均肺動脈壓/平均橈動脈壓的比值從術前的0.59±0.27降至0.30±0.10(P=0.028)。平均機械通氣時間為(45.0±27.6)h。術后住院時間為7~15(11.8±3.3)d,總住院時間 17~34(25.8±6.3)d。術后經食管超聲心動圖證實“新”肺動脈血流通暢。術后LVEF為 65.0%±2.4%,術后FS為33.2%±2.5%。重建的“新”肺動脈中位直徑為5.3(3.0~6.9)mm。“新”肺動脈的平均血流速度為2.1 m/s。3例合并卵圓孔未閉的患者分流方向均變為左向右分流。3例患兒術后仍有PHT,但PHT的等級均下降(1例中度,2例輕度)。術后復查心臟增強CT提示“新”肺動脈通暢,沒有扭曲、壓迫。1例患兒術后住院康復期間發現“新”肺動脈內有血栓形成,予以肝素10~20 U/(kg·h)泵入治療,1周后復查血栓消失。所有患兒無死亡。

5例患兒均行規律隨訪,隨訪率100.0%。平均隨訪時間13.4~23.8(18.9±4.7)個月。隨訪期間采用TTE和心臟增強CT評估“新”肺動脈的通暢情況。心臟增強CT三維重建顯示“新”肺動脈隨訪期間保持通暢。隨訪期間LVEF及FS分別為64.3%±5.7% 和 36.0%±5.7%。至隨訪結束,所有患兒肺動脈壓均正常。重建的“新”肺動脈中位直徑為6.1(2.7~8.1)mm。1例患兒隨訪期間發現“新”肺動脈相對狹窄,血流速度增快,狹窄段血流壓差達25 mm Hg,于術后9個月行再次肺動脈重建,術中重新更換了直徑較第一次手術更大的Goretex人工血管(直徑8 mm,第一次手術重建肺動脈采用直徑6 mm的心包卷),再次手術后患兒順利出院,隨訪期間再次重建的肺動脈血流通暢。

3 討論

本研究總結了我單位采用肺動脈重建矯治嬰幼兒UAPA的臨床經驗。我們采用心臟增強CT掃描三維重建結合PVWA診斷UAPA并評估肺血管床的發育情況。采用外科手術行肺動脈重建治療效果良好。術后隨訪證實術后并發癥及再次手術的風險尚可以接受。

UAPA由Frentzel于1868年首次報道[9],其發病率為1/300 000~1/200 000[10-11],患兒的主要癥狀為充血性心力衰竭和PHT。PHT是UAPA的嚴重并發癥,文獻[11]報道PHT導致的死亡率高達7%。很多嬰幼兒患者早期無癥狀或癥狀輕微導致成年后因反復咯血、下呼吸道感染或PHT而確診,并最終影響患者生活質量和自然壽命。因此UAPA的早期診斷和嬰幼兒期進行生理性矯治很可能會有效地改善預后。關于UAPA的診斷,既往依賴有創的造影檢查,PVWA被認為是UAPA診斷的金標準,但是對于低齡、低體重的患兒比如新生兒,PVWA的操作難度高、風險大,在臨床工作的應用中受到限制。如今隨著診斷技術的進步,尤其是心臟增強CT掃描三維重建,有創性的PVWA則不再是必需的檢查[12]。通過增強CT三維重建,大部分肺內血管可以清晰呈現,這為無癥狀UAPA的診斷提供了可能性。Pfefferkorn等[13]通過心臟導管檢查發現UAPA患者無名動脈處存在一個“憩室”樣的結構,位于主動脈弓的對側,后續文獻[14]也報道了相關內容,通過采用CT三維重建,我們在5例患兒的相同位置中均發現了此“憩室”樣結構,通過術中探查,發現該“憩室”樣結構為主動脈連接患側肺血管的動脈導管的殘端,在動脈導管從中段閉合后,其近心端的殘端在造影檢查或者CT三維重建時則呈現為“憩室”樣結構,該結構可以作為UAPA影像學診斷的重要線索。此外該組患兒中有3例在常規產檢行胎兒心臟彩色超聲時發現主動脈到患側肺動脈的異常血流,出生后復查發現該異常血流消失,這提示我們胎兒心臟彩色超聲也是UAPA早期篩查和診斷的重要手段。

Ten Harkel等[4]報道約44%的UAPA患者合并PHT,PHT的發生機制可能與一側肺動脈缺如導致雙側肺內血流分布不平衡有關,合并PHT的嬰幼兒往往預后差,存活的患兒往往會進展為持續性PHT[11]。盡管目前并無UAPA合并PHT的治療共識,但既往研究[1,15]提示早期的肺動脈重建能有效改善患兒預后。此外文獻[7]報道,對于未行外科干預或者延遲干預的患者,出現了患側肺動脈血管退化并伴隨較差的預后。本組患兒均合并不同程度的PHT,行外科手術重建缺如肺動脈后,伴隨著右心室的血流進入“新”肺動脈,平均肺動脈壓以及與橈動脈壓的比值均出現了即刻的、明顯的降低,并且圍術期未發生重大并發癥。我們的經驗提示:早期行外科手術重建缺如的肺動脈可以有效地改善PHT,并且這種生理性矯治可能對遠期預后更有益。

關于重建肺動脈的策略也是值得探討的內容。部分研究者[16-17]報道了分期手術策略:首先通過改良Blalock-Taussig分流建立體循環到患側肺血管的血流或者通過介入導管的方式保持動脈導管的開放[18],意圖促進患側肺血管床的發育;二期手術時再重建缺如的肺動脈。對此我們的觀點是,UAPA的患兒在胎兒期,由于存在主動脈通過動脈導管進入到患側肺動脈的血流,所以在胎兒期患側肺血管床的發育理論上是正常的,但患兒在出生后伴隨著動脈導管的自行閉合,才開始出現UAPA的病理改變;此外,額外的體-肺分流不可避免地會增加左心室前負荷,這會增加充血性心力衰竭風險,特別是對于合并PHT繼而右心功能不全的患兒。因此我們認為大部分UAPA患兒是適合行一期生理矯治即一期肺動脈重建的。我們的圍術期結果顯示肺動脈壓在術后早期即刻出現了明顯下降,術后患兒未出現重大并發癥也提示我們的策略是可行的。

由于肺門處肺動脈與主肺動脈之間存在較長距離,所以缺如肺動脈的重建具有一定難度[19]。有研究[16,20]采用自體心包卷或者人工合成材料來重建肺動脈;由于人工血管和心包卷都無法隨著患兒發育而自行生長[8],所以重建的“新”肺動脈會隨著患兒的發育而出現相對性狹窄,進而導致血流瘀滯出現血栓,最終完全阻塞“新”肺動脈[15]。綜上考慮,嬰幼兒UAPA行肺動脈重建后,目前的手術方式決定了很多患兒在生長發育過程中都面臨再次手術行肺動脈成形或者肺動脈重建的可能。本組患兒中有1例已經行再次肺動脈重建術,根據術中探查以及之前我單位其他病種(如肺動脈閉鎖合并室間隔缺損)行肺動脈重建的經驗,肺門處的肺動脈吻合口重建最具挑戰,尤其是在再次手術的過程中。在很多病例中,肺門處的肺動脈往往解剖位置很深并且發育不良,再次手術時再切除原先的肺動脈管道后,肺門處的肺動脈往往血管糜爛,這就增加了再次重建肺動脈的手術難度,術后容易導致吻合口狹窄或者出現難以控制的吻合口出血,因此再次手術的風險需要在術前進行充分的評估和相應的準備。

肺動脈重建術后“新”肺動脈因血栓形成而導致的狹窄或閉塞仍是普遍問題[20-21],由于存在植入物,所以充分的抗凝治療對于維持“新”肺動脈通暢是不可缺少的[8]。考慮到嬰幼兒抗凝的出血風險較高,本組患兒在短期(6個月)的華法林抗凝治療后改為口服阿司匹林抗血小板治療。對于圍術期的“新”肺動脈內血栓形成,持續的肝素泵入治療對于新鮮血栓的治療效果良好;同時,規律而密切的門診隨訪對于及時發現和治療“新”肺動脈內血栓是非常重要的。

本研究的不足之處主要是由于患者數量較少,通過心臟增強CT三維重建圖像上無名動脈根部的“憩室”結構來明確UAPA的診斷尚不能廣泛應用。同樣術前、術后肺動脈壓變化亦需要更大樣本量來進一步證實。雖然該組患者的臨床療效和經驗是可靠的,仍需前瞻性、大樣本量和更長隨訪時間的研究驗證。

嬰幼兒UAPA合并PHT進行早期肺動脈重建能夠有效緩解PHT;“新”肺動脈狹窄導致的再次手術是術后需要關注的問題;抗凝和抗血小板治療對于預防“新”肺動脈血栓形成,保持血管通暢是不可缺少的,而規律和嚴密的門診隨訪對于早期發現和處理“新”肺動脈狹窄或血栓形成具有重要意義。

利益沖突:無。

作者貢獻:莊建、岑堅正、閆新建、陳寄梅、溫樹生負責文章設計與手術執行;閆新建、劉曉冰收集和整理數據;閆新建負責數據分析、論文撰寫;所有作者提供數據和授權論文發表。

單側肺動脈缺如(unilateral absence of pulmonary artery,UAPA)是一種罕見的先天性心臟病,可為單獨的心臟畸形,亦或合并其他心臟畸形,如法洛四聯癥、主動脈縮窄或永存動脈干[1-2]。迄今為止,文獻[2-3] 已報道 400 多例。超過 60% 的孤立性 UAPA 為右肺動脈缺如[2,4]。肺動脈缺如是由胚胎發育過程中近端第6主動脈弓畸形引起。通常能發現從主動脈連接到肺門肺動脈的動脈導管[5]。許多患者在出生后出現肺動脈高壓(pulmonary hypertension,PHT)[6]。合并PHT 的兒童是難以治療的亞群,大多數在幼年時死于 PHT 引起的右心衰竭[7]。早期診斷為兒童 UAPA 為手術干預提供了機會[8]。而肺動脈重建由于是生理性矯治,故被很多心臟中心所采用,肺動脈重建可以通過分期手術(先姑息手術)或一期矯正進行。本研究中我們通過隨訪明確嬰幼兒UAPA行肺動脈重建后肺動脈壓變化、“新”肺動脈狹窄及再次手術情況。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性分析2019年2月19日—2021年4月25日于廣東省人民醫院行肺動脈重建矯治右肺動脈缺如合并PHT患兒的臨床資料。所需數據均從醫院病案數據庫中提取,臨床資料的使用均經患者知情同意。

患兒均行胸部X線片、經胸超聲心動圖(transthoracic echocardiography,TTE)和心臟增強CT檢查,明確合并的心臟畸形。肺靜脈逆行楔形造影(pulmonary vein wedge angiography,PVWA)理論上是診斷UAPA的金標準,但對于低齡、低體重、生命體征不穩定的患兒,進行有創性的檢查風險較大,故部分患兒未行PVWA檢查。術前通過心臟增強CT和TTE評估手術指征。患兒出院后于門診隨訪,隨訪期間常規進行體格檢查、胸部X線片、TTE及心臟增強CT掃描。

1.2 手術方法

患兒均于常溫心臟不停跳下行右肺動脈重建手術,采用體外循環輔助或非體外循環輔助。首先通過主動脈和腔房插管建立體外循環;然后充分游離主動脈、上腔靜脈、無名動脈、主肺動脈以及無名動脈根部發出的連接右側肺門處肺動脈的動脈韌帶;充分游離及暴露右側肺門處的肺動脈至分叉處;切斷連接無名動脈和右側肺門肺動脈的動脈韌帶并測量遠端肺動脈的直徑,選取合適直徑的新鮮自體心包卷或者 Gore帶支架人造血管(GORE? INTERING? Vascular Graft,Gore & Associates Inc),遠端與肺門處右肺動脈用8-0 Prolene線行半連續端-端吻合;將心包卷或者人造血管置于主動脈和上腔靜脈后方的右肺動脈正常生理位置;用Cooley鉗部分阻斷主肺動脈,將心包卷或人造血管近心端用7-0 Prolene線與主肺動脈切口做端側吻合(圖1);術中采用經食管超聲心動圖明確“新”右肺動脈血流是否通暢。

圖1

重建后的右肺動脈

圖1

重建后的右肺動脈

① :主肺動脈;② :升主動脈;③ :Goretex血管重建的右肺動脈

術后所有患兒轉入ICU監護治療。術后早期在監護室內用肝素抗凝橋接至華法林抗凝,華法林口服劑量為0.1~0.2 mg/(kg·d),維持國際標準化比值為1.8~2.5,6個月后改為阿司匹林3~5 mg/(kg·d)。

1.3 統計學分析

連續性數據通過 Shapiro-Wilk 檢驗和 Q-Q 圖分析正態性。正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,采用t檢驗進行比較。非正態分布的計量資料采用中位數(M)描述。計數資料以頻率或百分比描述。采用 IBM SPSS Statistics 22.0(Armonk,New York,United States)軟件進行分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,采用t檢驗進行比較。非正態分布的計量資料采用中位數(M)描述。計數資料以頻率或百分比描述。采用 IBM SPSS Statistics 22.0(Armonk,New York,United States)軟件進行分析。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

該研究獲廣東省人民醫院倫理委員會批準,倫理批準號: KY-Q-2021-267-01。

2 結果

納入 5 例患兒,其中男 4 例、女 1 例,手術年齡為 13 d~2.7 歲;見表1。所有患兒入院時經皮血氧飽和度>95%;其中3例患兒由胎兒期心臟彩色超聲明確診斷;5例患兒的術前TTE均提示PHT(3例重度,1例中度,1例輕度)。術中肺動脈壓評估通過在主肺動脈上穿刺直接測量。矯治前平均主肺動脈壓為 20~55(31.3±16.0)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),同期測量平均橈動脈壓為40~60(49.6±8.0)mm Hg。

3例患兒合并卵圓孔未閉,其中2例為雙向分流,另外1例為右向左分流;2例患兒合并三尖瓣關閉不全;1例患兒曾行動脈導管結扎術。術前TTE提示UAPA,降主動脈部分細小體肺側枝血管供應患側肺。4例患兒診斷為孤立性右肺動脈缺如,1例為主動脈弓上血管鏡像分布合并左肺動脈缺如(病理生理同孤立性右肺動脈缺如)。主肺動脈平均直徑為8.20~14.00(12.44±3.22)mm,主肺動脈Z值為2.56(1.24~3.96)。術前平均左室射血分數(left ventricular ejection fraction,LVEF)為73.2%±6.5%,平均左室短軸縮短率(fraction shortening,FS)為40.20%±4.87%。5例患兒胸部正位片均提示患側高透光肺。心包內肺動脈缺如由PVWA或心臟增強CT三維重建確診;其中2例患兒行PVWA,可以清晰顯示患側肺的肺靜脈、肺動脈盲端的主干連接著其他肺動脈分支血管。特別值得注意的是,5例患兒行心臟增強CT三維重建后,均于無名動脈根部發現一“憩室”樣結構(圖2),肺內血管床發育無明顯異常,缺如肺動脈的遠端盲端顯示清晰;心臟增強CT三維重建顯示肺動脈缺如情形與PVWA基本一致。

圖2

心臟增強CT三維重建

圖2

心臟增強CT三維重建

于無名動脈根部發現一“憩室”樣結構(箭頭)

術中探查后5例患兒均成功行肺動脈重建術。3例行體外循環輔助手術,另2例行非體外循環輔助手術。術中通過主肺動脈直接插針測得肺動脈壓,重建肺動脈前、后主肺動脈平均壓從(31.3±16.0)mm Hg 降至(16.8±4.2)mm Hg(P=0.047),平均肺動脈壓/平均橈動脈壓的比值從術前的0.59±0.27降至0.30±0.10(P=0.028)。平均機械通氣時間為(45.0±27.6)h。術后住院時間為7~15(11.8±3.3)d,總住院時間 17~34(25.8±6.3)d。術后經食管超聲心動圖證實“新”肺動脈血流通暢。術后LVEF為 65.0%±2.4%,術后FS為33.2%±2.5%。重建的“新”肺動脈中位直徑為5.3(3.0~6.9)mm。“新”肺動脈的平均血流速度為2.1 m/s。3例合并卵圓孔未閉的患者分流方向均變為左向右分流。3例患兒術后仍有PHT,但PHT的等級均下降(1例中度,2例輕度)。術后復查心臟增強CT提示“新”肺動脈通暢,沒有扭曲、壓迫。1例患兒術后住院康復期間發現“新”肺動脈內有血栓形成,予以肝素10~20 U/(kg·h)泵入治療,1周后復查血栓消失。所有患兒無死亡。

5例患兒均行規律隨訪,隨訪率100.0%。平均隨訪時間13.4~23.8(18.9±4.7)個月。隨訪期間采用TTE和心臟增強CT評估“新”肺動脈的通暢情況。心臟增強CT三維重建顯示“新”肺動脈隨訪期間保持通暢。隨訪期間LVEF及FS分別為64.3%±5.7% 和 36.0%±5.7%。至隨訪結束,所有患兒肺動脈壓均正常。重建的“新”肺動脈中位直徑為6.1(2.7~8.1)mm。1例患兒隨訪期間發現“新”肺動脈相對狹窄,血流速度增快,狹窄段血流壓差達25 mm Hg,于術后9個月行再次肺動脈重建,術中重新更換了直徑較第一次手術更大的Goretex人工血管(直徑8 mm,第一次手術重建肺動脈采用直徑6 mm的心包卷),再次手術后患兒順利出院,隨訪期間再次重建的肺動脈血流通暢。

3 討論

本研究總結了我單位采用肺動脈重建矯治嬰幼兒UAPA的臨床經驗。我們采用心臟增強CT掃描三維重建結合PVWA診斷UAPA并評估肺血管床的發育情況。采用外科手術行肺動脈重建治療效果良好。術后隨訪證實術后并發癥及再次手術的風險尚可以接受。

UAPA由Frentzel于1868年首次報道[9],其發病率為1/300 000~1/200 000[10-11],患兒的主要癥狀為充血性心力衰竭和PHT。PHT是UAPA的嚴重并發癥,文獻[11]報道PHT導致的死亡率高達7%。很多嬰幼兒患者早期無癥狀或癥狀輕微導致成年后因反復咯血、下呼吸道感染或PHT而確診,并最終影響患者生活質量和自然壽命。因此UAPA的早期診斷和嬰幼兒期進行生理性矯治很可能會有效地改善預后。關于UAPA的診斷,既往依賴有創的造影檢查,PVWA被認為是UAPA診斷的金標準,但是對于低齡、低體重的患兒比如新生兒,PVWA的操作難度高、風險大,在臨床工作的應用中受到限制。如今隨著診斷技術的進步,尤其是心臟增強CT掃描三維重建,有創性的PVWA則不再是必需的檢查[12]。通過增強CT三維重建,大部分肺內血管可以清晰呈現,這為無癥狀UAPA的診斷提供了可能性。Pfefferkorn等[13]通過心臟導管檢查發現UAPA患者無名動脈處存在一個“憩室”樣的結構,位于主動脈弓的對側,后續文獻[14]也報道了相關內容,通過采用CT三維重建,我們在5例患兒的相同位置中均發現了此“憩室”樣結構,通過術中探查,發現該“憩室”樣結構為主動脈連接患側肺血管的動脈導管的殘端,在動脈導管從中段閉合后,其近心端的殘端在造影檢查或者CT三維重建時則呈現為“憩室”樣結構,該結構可以作為UAPA影像學診斷的重要線索。此外該組患兒中有3例在常規產檢行胎兒心臟彩色超聲時發現主動脈到患側肺動脈的異常血流,出生后復查發現該異常血流消失,這提示我們胎兒心臟彩色超聲也是UAPA早期篩查和診斷的重要手段。

Ten Harkel等[4]報道約44%的UAPA患者合并PHT,PHT的發生機制可能與一側肺動脈缺如導致雙側肺內血流分布不平衡有關,合并PHT的嬰幼兒往往預后差,存活的患兒往往會進展為持續性PHT[11]。盡管目前并無UAPA合并PHT的治療共識,但既往研究[1,15]提示早期的肺動脈重建能有效改善患兒預后。此外文獻[7]報道,對于未行外科干預或者延遲干預的患者,出現了患側肺動脈血管退化并伴隨較差的預后。本組患兒均合并不同程度的PHT,行外科手術重建缺如肺動脈后,伴隨著右心室的血流進入“新”肺動脈,平均肺動脈壓以及與橈動脈壓的比值均出現了即刻的、明顯的降低,并且圍術期未發生重大并發癥。我們的經驗提示:早期行外科手術重建缺如的肺動脈可以有效地改善PHT,并且這種生理性矯治可能對遠期預后更有益。

關于重建肺動脈的策略也是值得探討的內容。部分研究者[16-17]報道了分期手術策略:首先通過改良Blalock-Taussig分流建立體循環到患側肺血管的血流或者通過介入導管的方式保持動脈導管的開放[18],意圖促進患側肺血管床的發育;二期手術時再重建缺如的肺動脈。對此我們的觀點是,UAPA的患兒在胎兒期,由于存在主動脈通過動脈導管進入到患側肺動脈的血流,所以在胎兒期患側肺血管床的發育理論上是正常的,但患兒在出生后伴隨著動脈導管的自行閉合,才開始出現UAPA的病理改變;此外,額外的體-肺分流不可避免地會增加左心室前負荷,這會增加充血性心力衰竭風險,特別是對于合并PHT繼而右心功能不全的患兒。因此我們認為大部分UAPA患兒是適合行一期生理矯治即一期肺動脈重建的。我們的圍術期結果顯示肺動脈壓在術后早期即刻出現了明顯下降,術后患兒未出現重大并發癥也提示我們的策略是可行的。

由于肺門處肺動脈與主肺動脈之間存在較長距離,所以缺如肺動脈的重建具有一定難度[19]。有研究[16,20]采用自體心包卷或者人工合成材料來重建肺動脈;由于人工血管和心包卷都無法隨著患兒發育而自行生長[8],所以重建的“新”肺動脈會隨著患兒的發育而出現相對性狹窄,進而導致血流瘀滯出現血栓,最終完全阻塞“新”肺動脈[15]。綜上考慮,嬰幼兒UAPA行肺動脈重建后,目前的手術方式決定了很多患兒在生長發育過程中都面臨再次手術行肺動脈成形或者肺動脈重建的可能。本組患兒中有1例已經行再次肺動脈重建術,根據術中探查以及之前我單位其他病種(如肺動脈閉鎖合并室間隔缺損)行肺動脈重建的經驗,肺門處的肺動脈吻合口重建最具挑戰,尤其是在再次手術的過程中。在很多病例中,肺門處的肺動脈往往解剖位置很深并且發育不良,再次手術時再切除原先的肺動脈管道后,肺門處的肺動脈往往血管糜爛,這就增加了再次重建肺動脈的手術難度,術后容易導致吻合口狹窄或者出現難以控制的吻合口出血,因此再次手術的風險需要在術前進行充分的評估和相應的準備。

肺動脈重建術后“新”肺動脈因血栓形成而導致的狹窄或閉塞仍是普遍問題[20-21],由于存在植入物,所以充分的抗凝治療對于維持“新”肺動脈通暢是不可缺少的[8]。考慮到嬰幼兒抗凝的出血風險較高,本組患兒在短期(6個月)的華法林抗凝治療后改為口服阿司匹林抗血小板治療。對于圍術期的“新”肺動脈內血栓形成,持續的肝素泵入治療對于新鮮血栓的治療效果良好;同時,規律而密切的門診隨訪對于及時發現和治療“新”肺動脈內血栓是非常重要的。

本研究的不足之處主要是由于患者數量較少,通過心臟增強CT三維重建圖像上無名動脈根部的“憩室”結構來明確UAPA的診斷尚不能廣泛應用。同樣術前、術后肺動脈壓變化亦需要更大樣本量來進一步證實。雖然該組患者的臨床療效和經驗是可靠的,仍需前瞻性、大樣本量和更長隨訪時間的研究驗證。

嬰幼兒UAPA合并PHT進行早期肺動脈重建能夠有效緩解PHT;“新”肺動脈狹窄導致的再次手術是術后需要關注的問題;抗凝和抗血小板治療對于預防“新”肺動脈血栓形成,保持血管通暢是不可缺少的,而規律和嚴密的門診隨訪對于早期發現和處理“新”肺動脈狹窄或血栓形成具有重要意義。

利益沖突:無。

作者貢獻:莊建、岑堅正、閆新建、陳寄梅、溫樹生負責文章設計與手術執行;閆新建、劉曉冰收集和整理數據;閆新建負責數據分析、論文撰寫;所有作者提供數據和授權論文發表。