引用本文: 江文洋, 汪巍, 江萬里, 王博, 蘇云術, 丁祥超, 張興華, 康敢軍, 林慧慶, 耿慶. 肺移植患者術后血清cTnI變化的單中心回顧性研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(11): 1621-1624. doi: 10.7507/1007-4848.202304011 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肌鈣蛋白由3種亞單位C、I和T構成。自20世紀60年代肌鈣蛋白被發現以來,已經鑒定出心臟特異性肌鈣蛋白I(cardiac-specific troponin I,cTnI)。cTnI是特異性心肌損傷標志物,廣泛應用于臨床診斷和預后判斷等多個方面[1-2]。非心臟術后的心肌損傷被定義為非心臟手術后不符合心肌梗死標準的血清cTnI升高,發生率為5%~25%[3]。目前已有研究證實,器官移植術后部分患者可出現一過性血清cTnI升高,移植類型包括心臟、肝、腎、造血干細胞等,但肺移植術后血清cTnI變化情況鮮有報道。本文擬對我院肺移植患者術后血清cTnI變化情況及其與臨床特征間的關系進行探討。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

我院2016年12月—2022年12月共完成肺移植27例,將圍手術期臨床資料和血清cTnI數據完善者納入分析。肺移植患者圍手術期管理依據加拿大多倫多肺移植管理手冊和我院肺移植管理經驗[4]進行。排除標準:(1)由心肌梗死、敗血癥、腎功能衰竭、肺栓塞引起的血清cTnI升高;(2)患者各個采血時間點的血清cTnI數據不完整;(3)術前血清cTnI≥0.006 ng/mL。

1.2 采集方法

采集肺移植患者外周靜脈血5 mL,采血管常溫保存,2 h內送檢驗科檢測血清cTnI含量。采集時間點為肺移植術前,術后當天,術后第1、2、3和7 天。肺移植術后當天時間點定義為術后2 h內,其余時間點定義為早晨6時。

1.3 統計學分析

采用美國IBM公司SPSS 26.0軟件包進行統計分析。計數資料采用例數和百分比(%)表示;正態分布的計量資料采用均數±標準差( ±s)描述,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗。多時間點比較采用重復測量方差分析或秩和檢驗。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗。多時間點比較采用重復測量方差分析或秩和檢驗。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究經武漢大學人民醫院臨床倫理委員會批準,批件編號:WDRY2023-K183。

2 結果

最終共納入20例患者,其中男15例、女5例,移植時患者年齡26~66(51.65±12.79)歲。原發疾病為限制性肺病共13例,包括肺纖維化8例和塵肺5例;阻塞性肺病共7例,包括支氣管擴張5例和慢性阻塞性肺疾病2例。移植類型為雙肺移植11例,單肺移植9例,包括左單肺移植3例和右單肺移植6例。

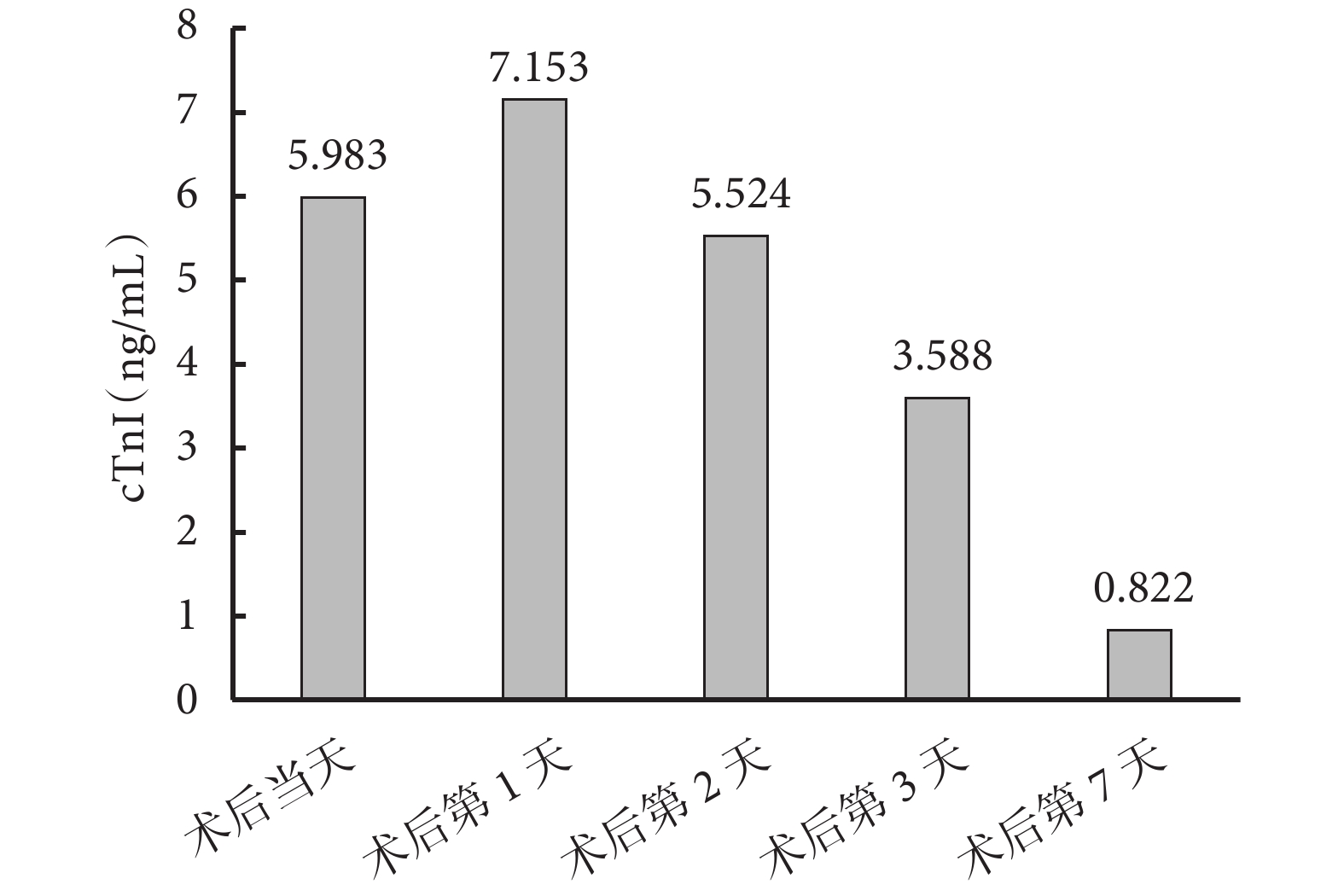

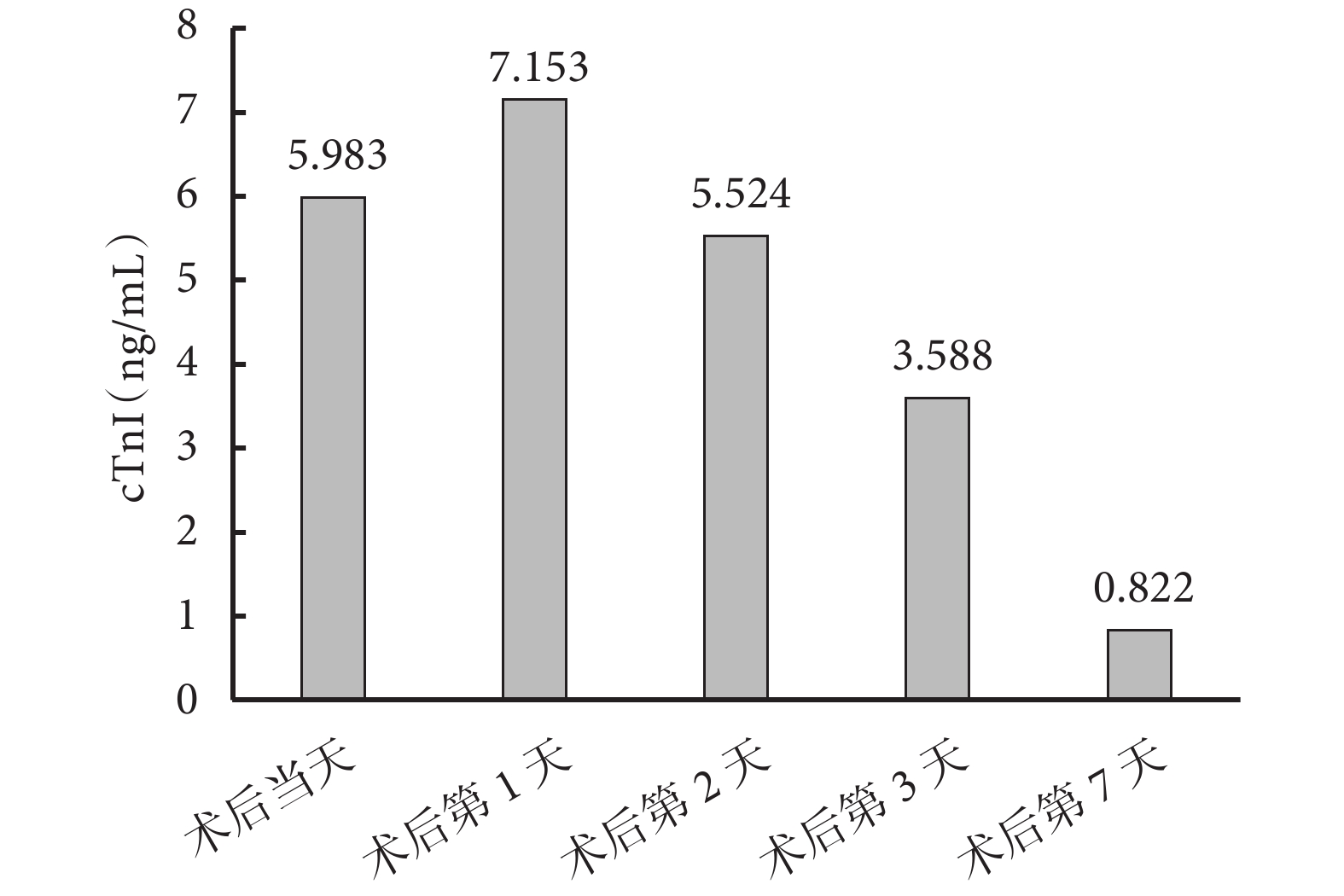

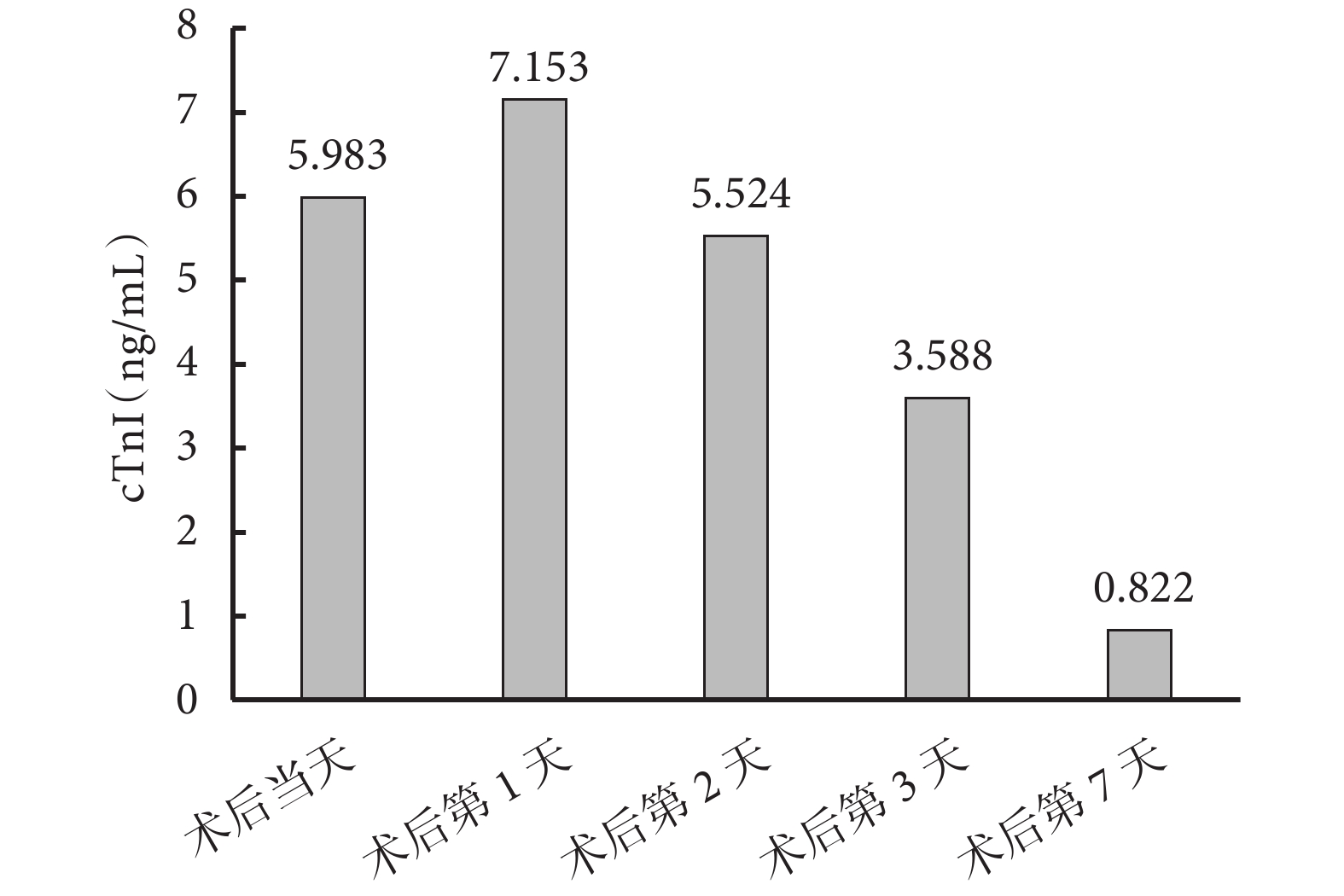

肺移植患者術前血清cTnI均<0.006 ng/mL。血清cTnI在術后當天為1.149~18.805(5.983±4.104)ng/mL;術后第1 天為2.781~14.676(7.153±3.291)ng/mL;術后第2 天為1.277~15.841(5.524±3.717)ng/mL;術后第3 天為1.091~11.053(3.588±2.302)ng/mL;術后第7 天為0.138~1.937(0.822±0.605)ng/mL(圖1)。

圖1

20例肺移植患者術后血清cTnI水平變化趨勢

圖1

20例肺移植患者術后血清cTnI水平變化趨勢

cTnI:心臟特異性肌鈣蛋白I

肺移植患者術后血清cTnI在不同性別、年齡差異無統計學意義;在術后當天和術后第1 天,阻塞性肺病患者顯著高于限制性肺病患者[(9.039±5.071)ng/mL vs. 4.338±2.330)ng/mL,P=0.010;(10.205±3.054)ng/mL vs. (5.501±2.031)ng/mL,P=0.001],雙肺移植患者顯著高于單肺移植患者[(7.687±4.584)ng/mL vs. (3.902±2.206)ng/mL,P=0.036;(9.000±3.250)ng/mL vs.(4.896±1.449)ng/mL,P=0.002]。而在術后第2、3和7 天差異無統計學意義(表1)。

肺移植患者術后血清cTnI在術后當天起即開始顯著上升,術后第3 天和7 天相比前次檢測均出現顯著下降[術后第2天 vs. 術后第3天:(5.524±3.717)ng/mL vs. (3.588±2.302)ng/mL,P=0.049;術后第3 天vs. 術后第7天:(3.588±2.302)ng/mL vs.(0.822±0.605)ng/mL,P=0.005](表2)。

3 討論

cTnI是診斷心肌損傷首選的生物標志物,其診斷的敏感性和特異性均較高[5-6]。基于cTnI,心肌損傷被定義為血清cTnI水平高于第99百分位參考值上限。心肌梗死、敗血癥、腎功能衰竭、肺栓塞等均可導致心肌損傷和血清cTnI升高[7]。越來越多的證據表明,器官移植患者在圍手術期可出現一過性血清cTnI升高,且不符合心肌梗死的診斷標準。

在實體器官移植中,心臟、肝、腎移植術后可以觀察到血清cTnI異常升高。De Santo等[8]在362例心臟移植患者中發現術后第24 小時血清cTnI約為10.9 ng/mL,認為血清cTnI升高是供心移植物失功和急性腎損傷的風險標志物。Ambrosi等[9]在100例心臟移植患者中發現37例術后血清cTnI≥0.006 ng/mL,認為血清cTnI升高與不良的心血管事件密切相關。Canbolat等[10]在214例肝移植患者中發現123例(57.4%)術后血清cTnI升高。Park等[11]在313例肝移植手術中發現術前正常血清cTnI的患者,50.8%術后血清cTnI升高,并與住院期間的全因死亡率和供肝移植物失功有關,其風險是術后血清cTnI正常患者的4.15倍,經過傾向性評分匹配后,風險高達9.08倍。Jankowski等[12]分析了肝移植患者術前,術后第24、48、72 小時血清cTnI和1年死亡率之間的關系,發現術后第24 小時的血清cTnI是最有效的預測因子,其預測截斷值為0.215 ng/mL,敏感性60.0%,特異性87.0%,陽性預測值40.0%,陰性預測值93.8%。Shroff等[13]在376例腎移植手術中發現,25%的患者術后血清cTnI升高。Bozbas等[14]對比了34例腎移植患者術前,術后第1、7和30 天血清cTnI水平,發現47%的患者出現術后血清cTnI升高,并認為血清cTnI對于腎移植術后心肌損傷具有高度敏感性和特異性。蘆樹軍等[15]在80例胰-腎聯合移植患者發現,術畢即刻,術后第4、24 小時血清cTnI均較術前明顯升高,使用烏司他丁可以降低血清cTnI水平,減輕心肌損傷。此外,在非實體器官移植中也可以觀察到類似的結果。Rotz等[16]分析了227例造血干細胞移植患者資料,發現術后第7、30和100 天血清cTnI均升高的患者占53.0%,至少有1個時間點升高的患者比例可達84.6%。

肺移植術后血清cTnI變化情況鮮有報道。本研究中,我們發現肺移植患者術后血清cTnI出現顯著的一過性升高。術后當天平均值為正常可檢出限(0.006 ng/mL)的約1 000倍,并于術后第1 天到達峰值,約1 200倍,隨后逐步下降,至第7 天約140倍。其中,術后第3 天起下降幅度差異有統計學意義。心臟移植術后血清cTnI升高是供心的心肌損傷,有可能來源于供心的維護、獲取和保存等多個環節,也可能來源于移植后的缺血-再灌注損傷。非心臟的其他器官移植都是受者心肌損傷,約50%以上患者術后血清cTnI升高[10-11, 16]。而在本研究中,我們觀察到所有(100%)肺移植患者術后血清cTnI均顯著上升,說明相比非心臟的其他器官移植,肺移植受者的心肌損傷更常見,我們分析其原因如下:(1)肺移植手術中需要牽拉心臟顯露大血管,可能造成物理性擠壓損傷;(2)供肺靜脈袖口和受者左心房吻合時,手工縫合過程可能造成直接損傷;(3)供肺獲取后處于低溫保存狀態,移植完成時開放肺動靜脈血管,受者心臟內的血液經過肺循環迅速降溫并直接回流,造成心肌損傷。

此外,我們發現雙肺移植患者術后當天和術后第1 天血清cTnI顯著高于單肺移植,約2倍。我們認為其原因可能是雙肺移植手術時間更長,比單肺移植重復“牽拉”“縫合”“降溫”的過程,造成短期內血清cTnI更高。類似地,我們也發現阻塞性肺病患者術后當天和術后第1 天血清cTnI顯著高于限制性肺病,約2倍。事實上,我院7例(100%)阻塞性肺病患者均行雙肺移植,而13例限制性肺病僅4例(30.8%)行雙肺移植。因此,不同原發病中出現的血清cTnI差異也可部分歸因為不同移植類型。

綜上所述,肺移植患者術后心肌損傷常見,表現為血清cTnI一過性升高。血清cTnI可在術后第1 天達最高值,術后第3 天起出現顯著下降,且阻塞性肺病和雙肺移植患者血清cTnI升高比限制性肺病和單肺移植更明顯。本研究的不足之處在于,數據可能存在選擇偏倚,如有些患者由于沒有完整時間節點的采樣記錄而被剔除;本研究屬于單中心回顧性研究,是初步的探索,入組例數較少,需要更大樣本進行驗證。

利益沖突:無。

作者貢獻:江文洋、汪巍、江萬里、王博參與文章的選題、撰寫、修改;蘇云術、丁祥超、張興華參與患者的管理、隨訪和數據收集;康敢軍、林慧慶、耿慶參與患者的全程管理和文章指導。

肌鈣蛋白由3種亞單位C、I和T構成。自20世紀60年代肌鈣蛋白被發現以來,已經鑒定出心臟特異性肌鈣蛋白I(cardiac-specific troponin I,cTnI)。cTnI是特異性心肌損傷標志物,廣泛應用于臨床診斷和預后判斷等多個方面[1-2]。非心臟術后的心肌損傷被定義為非心臟手術后不符合心肌梗死標準的血清cTnI升高,發生率為5%~25%[3]。目前已有研究證實,器官移植術后部分患者可出現一過性血清cTnI升高,移植類型包括心臟、肝、腎、造血干細胞等,但肺移植術后血清cTnI變化情況鮮有報道。本文擬對我院肺移植患者術后血清cTnI變化情況及其與臨床特征間的關系進行探討。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

我院2016年12月—2022年12月共完成肺移植27例,將圍手術期臨床資料和血清cTnI數據完善者納入分析。肺移植患者圍手術期管理依據加拿大多倫多肺移植管理手冊和我院肺移植管理經驗[4]進行。排除標準:(1)由心肌梗死、敗血癥、腎功能衰竭、肺栓塞引起的血清cTnI升高;(2)患者各個采血時間點的血清cTnI數據不完整;(3)術前血清cTnI≥0.006 ng/mL。

1.2 采集方法

采集肺移植患者外周靜脈血5 mL,采血管常溫保存,2 h內送檢驗科檢測血清cTnI含量。采集時間點為肺移植術前,術后當天,術后第1、2、3和7 天。肺移植術后當天時間點定義為術后2 h內,其余時間點定義為早晨6時。

1.3 統計學分析

采用美國IBM公司SPSS 26.0軟件包進行統計分析。計數資料采用例數和百分比(%)表示;正態分布的計量資料采用均數±標準差( ±s)描述,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗。多時間點比較采用重復測量方差分析或秩和檢驗。P≤0.05為差異有統計學意義。

±s)描述,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗。多時間點比較采用重復測量方差分析或秩和檢驗。P≤0.05為差異有統計學意義。

1.4 倫理審查

本研究經武漢大學人民醫院臨床倫理委員會批準,批件編號:WDRY2023-K183。

2 結果

最終共納入20例患者,其中男15例、女5例,移植時患者年齡26~66(51.65±12.79)歲。原發疾病為限制性肺病共13例,包括肺纖維化8例和塵肺5例;阻塞性肺病共7例,包括支氣管擴張5例和慢性阻塞性肺疾病2例。移植類型為雙肺移植11例,單肺移植9例,包括左單肺移植3例和右單肺移植6例。

肺移植患者術前血清cTnI均<0.006 ng/mL。血清cTnI在術后當天為1.149~18.805(5.983±4.104)ng/mL;術后第1 天為2.781~14.676(7.153±3.291)ng/mL;術后第2 天為1.277~15.841(5.524±3.717)ng/mL;術后第3 天為1.091~11.053(3.588±2.302)ng/mL;術后第7 天為0.138~1.937(0.822±0.605)ng/mL(圖1)。

圖1

20例肺移植患者術后血清cTnI水平變化趨勢

圖1

20例肺移植患者術后血清cTnI水平變化趨勢

cTnI:心臟特異性肌鈣蛋白I

肺移植患者術后血清cTnI在不同性別、年齡差異無統計學意義;在術后當天和術后第1 天,阻塞性肺病患者顯著高于限制性肺病患者[(9.039±5.071)ng/mL vs. 4.338±2.330)ng/mL,P=0.010;(10.205±3.054)ng/mL vs. (5.501±2.031)ng/mL,P=0.001],雙肺移植患者顯著高于單肺移植患者[(7.687±4.584)ng/mL vs. (3.902±2.206)ng/mL,P=0.036;(9.000±3.250)ng/mL vs.(4.896±1.449)ng/mL,P=0.002]。而在術后第2、3和7 天差異無統計學意義(表1)。

肺移植患者術后血清cTnI在術后當天起即開始顯著上升,術后第3 天和7 天相比前次檢測均出現顯著下降[術后第2天 vs. 術后第3天:(5.524±3.717)ng/mL vs. (3.588±2.302)ng/mL,P=0.049;術后第3 天vs. 術后第7天:(3.588±2.302)ng/mL vs.(0.822±0.605)ng/mL,P=0.005](表2)。

3 討論

cTnI是診斷心肌損傷首選的生物標志物,其診斷的敏感性和特異性均較高[5-6]。基于cTnI,心肌損傷被定義為血清cTnI水平高于第99百分位參考值上限。心肌梗死、敗血癥、腎功能衰竭、肺栓塞等均可導致心肌損傷和血清cTnI升高[7]。越來越多的證據表明,器官移植患者在圍手術期可出現一過性血清cTnI升高,且不符合心肌梗死的診斷標準。

在實體器官移植中,心臟、肝、腎移植術后可以觀察到血清cTnI異常升高。De Santo等[8]在362例心臟移植患者中發現術后第24 小時血清cTnI約為10.9 ng/mL,認為血清cTnI升高是供心移植物失功和急性腎損傷的風險標志物。Ambrosi等[9]在100例心臟移植患者中發現37例術后血清cTnI≥0.006 ng/mL,認為血清cTnI升高與不良的心血管事件密切相關。Canbolat等[10]在214例肝移植患者中發現123例(57.4%)術后血清cTnI升高。Park等[11]在313例肝移植手術中發現術前正常血清cTnI的患者,50.8%術后血清cTnI升高,并與住院期間的全因死亡率和供肝移植物失功有關,其風險是術后血清cTnI正常患者的4.15倍,經過傾向性評分匹配后,風險高達9.08倍。Jankowski等[12]分析了肝移植患者術前,術后第24、48、72 小時血清cTnI和1年死亡率之間的關系,發現術后第24 小時的血清cTnI是最有效的預測因子,其預測截斷值為0.215 ng/mL,敏感性60.0%,特異性87.0%,陽性預測值40.0%,陰性預測值93.8%。Shroff等[13]在376例腎移植手術中發現,25%的患者術后血清cTnI升高。Bozbas等[14]對比了34例腎移植患者術前,術后第1、7和30 天血清cTnI水平,發現47%的患者出現術后血清cTnI升高,并認為血清cTnI對于腎移植術后心肌損傷具有高度敏感性和特異性。蘆樹軍等[15]在80例胰-腎聯合移植患者發現,術畢即刻,術后第4、24 小時血清cTnI均較術前明顯升高,使用烏司他丁可以降低血清cTnI水平,減輕心肌損傷。此外,在非實體器官移植中也可以觀察到類似的結果。Rotz等[16]分析了227例造血干細胞移植患者資料,發現術后第7、30和100 天血清cTnI均升高的患者占53.0%,至少有1個時間點升高的患者比例可達84.6%。

肺移植術后血清cTnI變化情況鮮有報道。本研究中,我們發現肺移植患者術后血清cTnI出現顯著的一過性升高。術后當天平均值為正常可檢出限(0.006 ng/mL)的約1 000倍,并于術后第1 天到達峰值,約1 200倍,隨后逐步下降,至第7 天約140倍。其中,術后第3 天起下降幅度差異有統計學意義。心臟移植術后血清cTnI升高是供心的心肌損傷,有可能來源于供心的維護、獲取和保存等多個環節,也可能來源于移植后的缺血-再灌注損傷。非心臟的其他器官移植都是受者心肌損傷,約50%以上患者術后血清cTnI升高[10-11, 16]。而在本研究中,我們觀察到所有(100%)肺移植患者術后血清cTnI均顯著上升,說明相比非心臟的其他器官移植,肺移植受者的心肌損傷更常見,我們分析其原因如下:(1)肺移植手術中需要牽拉心臟顯露大血管,可能造成物理性擠壓損傷;(2)供肺靜脈袖口和受者左心房吻合時,手工縫合過程可能造成直接損傷;(3)供肺獲取后處于低溫保存狀態,移植完成時開放肺動靜脈血管,受者心臟內的血液經過肺循環迅速降溫并直接回流,造成心肌損傷。

此外,我們發現雙肺移植患者術后當天和術后第1 天血清cTnI顯著高于單肺移植,約2倍。我們認為其原因可能是雙肺移植手術時間更長,比單肺移植重復“牽拉”“縫合”“降溫”的過程,造成短期內血清cTnI更高。類似地,我們也發現阻塞性肺病患者術后當天和術后第1 天血清cTnI顯著高于限制性肺病,約2倍。事實上,我院7例(100%)阻塞性肺病患者均行雙肺移植,而13例限制性肺病僅4例(30.8%)行雙肺移植。因此,不同原發病中出現的血清cTnI差異也可部分歸因為不同移植類型。

綜上所述,肺移植患者術后心肌損傷常見,表現為血清cTnI一過性升高。血清cTnI可在術后第1 天達最高值,術后第3 天起出現顯著下降,且阻塞性肺病和雙肺移植患者血清cTnI升高比限制性肺病和單肺移植更明顯。本研究的不足之處在于,數據可能存在選擇偏倚,如有些患者由于沒有完整時間節點的采樣記錄而被剔除;本研究屬于單中心回顧性研究,是初步的探索,入組例數較少,需要更大樣本進行驗證。

利益沖突:無。

作者貢獻:江文洋、汪巍、江萬里、王博參與文章的選題、撰寫、修改;蘇云術、丁祥超、張興華參與患者的管理、隨訪和數據收集;康敢軍、林慧慶、耿慶參與患者的全程管理和文章指導。