引用本文: 譚子輝, 楊小芳, 楊浩賢, 林鵬, 傅劍華. 單孔胸腔鏡縱形切口新輔助免疫聯合化療后左上肺癌根治術出血處理手術視頻要點. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(2): 4-5. doi: 10.7507/1007-4848.202307074 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

胸腔鏡肺癌手術較傳統開胸手術,具有疼痛輕、恢復快、住院時間短等優點,而單孔胸腔鏡更為微中之微,其理念和技術也逐步成熟和推廣[1]。對于驅動基因陰性的潛在可切除的非小細胞肺癌的患者,新輔助免疫治療為之帶來了振奮人心的福音,不斷地改變著肺癌治療的格局[2]。然而,新輔助治療會導致肺門區及門釘淋巴結等解剖結構水腫,組織間隙纖維化等,對手術操作和術后管理存在潛在風險[3]。新輔助免疫治療的胸腔鏡手術操作,也是目前胸外科同行的探討熱點之一,筆者所在團隊近年來也逐步開展此類手術。

1 技術初探

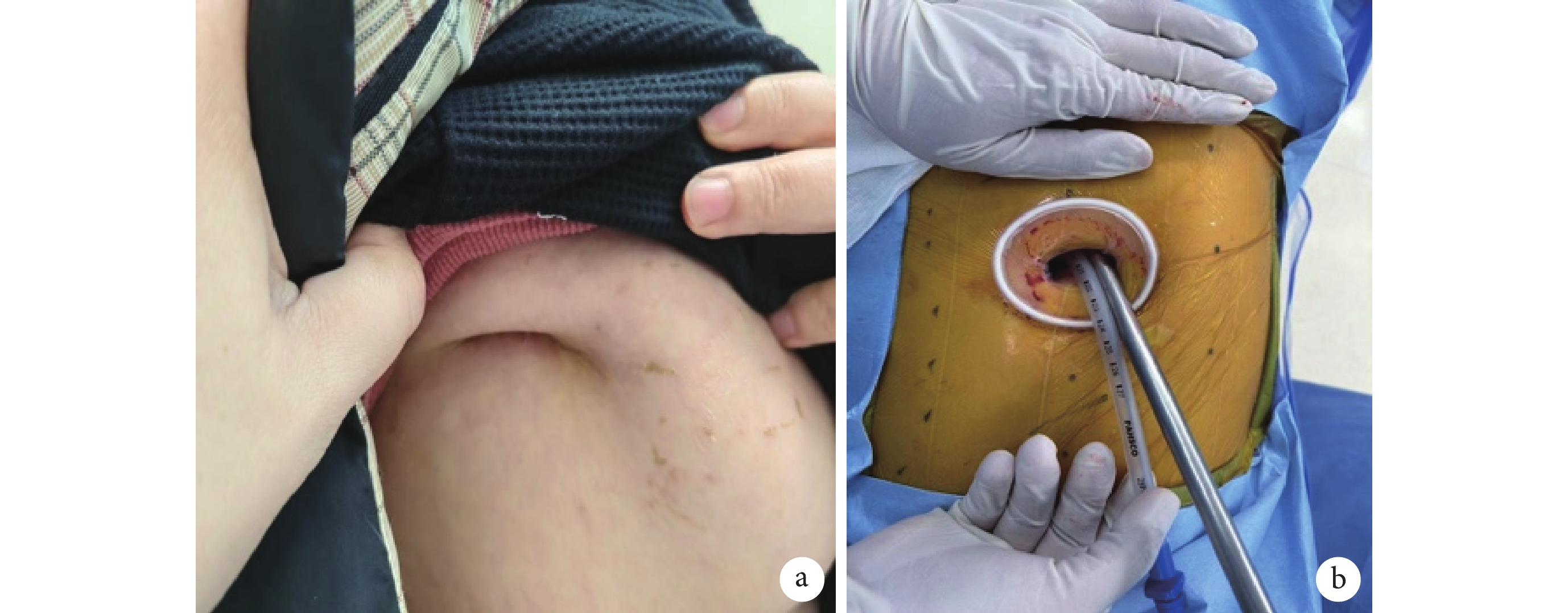

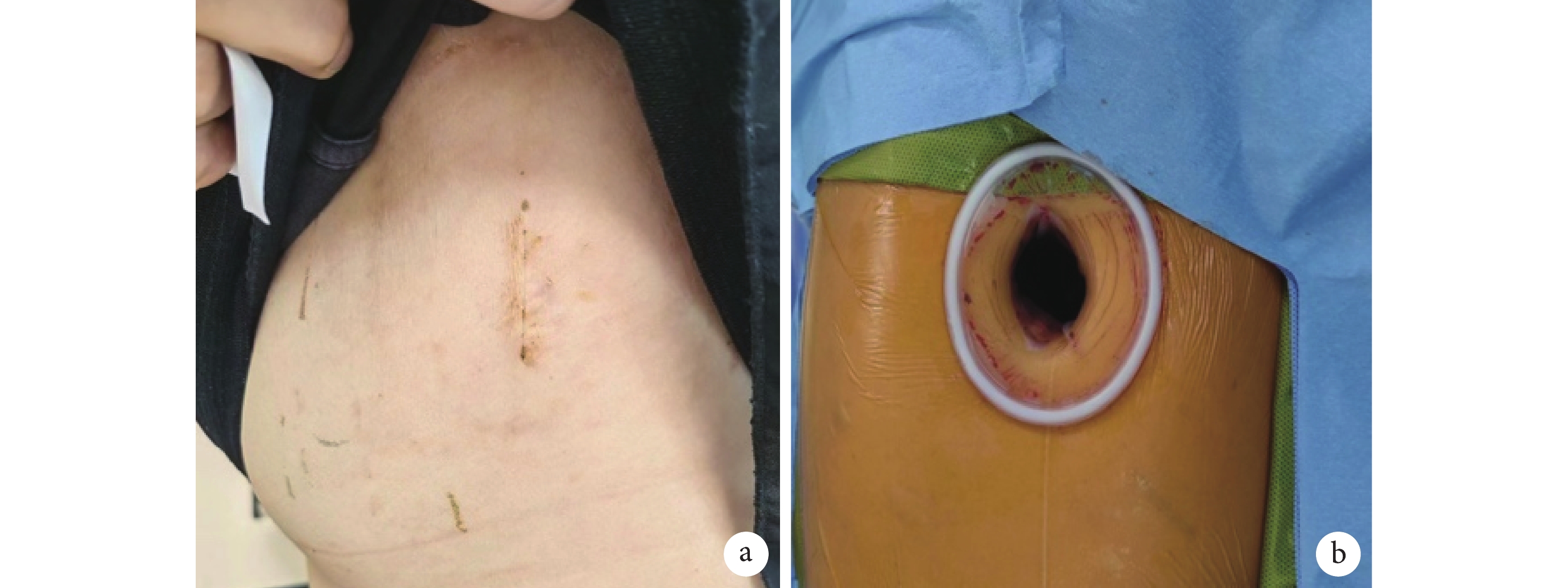

(1)常規單孔胸腔手術是沿著肋間走向的斜形切口。筆者所在團隊觀察發現:部分乳房組織豐富的女性患者斜形切口損傷部分乳腺,術后切口內陷明顯(圖1a、1b)。因此自2021年起,對常規的單孔胸腔鏡的斜形切口進行改良,切口呈縱形,保護乳腺組織(圖2a、2b),沿著背闊肌前緣、前鋸肌肌間溝及肋間肌入胸。傳統的單孔胸腔鏡斜形切口置入切口保護套后形狀呈梭形,而縱形切口除了美觀外,筆者所在團隊發現縱形切口置入保護套后成菱形,操作空間較梭形更為寬敞。

圖1

單孔胸腔手術中沿肋間走向的斜形切口術后切口內陷明顯

圖1

單孔胸腔手術中沿肋間走向的斜形切口術后切口內陷明顯

a:切口內陷; b:斜形切口

圖2

對單孔胸腔鏡的斜形切口進行改良,切口呈縱形,保護乳腺組織

圖2

對單孔胸腔鏡的斜形切口進行改良,切口呈縱形,保護乳腺組織

a:切口愈合;b:切口呈縱形

(2)新輔助治療后組織間隙欠清,手術難度增加,縱形切口對復雜的肺葉切除能否安全可行?筆者所在團隊自2021年探討了單孔胸腔鏡縱形切口對常規肺葉及復雜肺葉的切除的安全性及可行性。在開展初始階段,器械容易“打架”,移動受限, 呈“筷子”式操作,其流暢性及手術配合顯得“別扭”,然而,隨著學習曲線的進階,手術時間、術中出血量、手術中轉率、住院時間及圍術期并發癥情況,近期療效無明顯統計學差異。筆者所在團隊期待前瞻性的臨床試驗,更好地發揮單孔胸腔鏡的“極致微創”,造福更多患者。然而肺癌手術術中千變萬化,容易發生出血等術中意外,本文為讀者匯報一例該類切口術中出血的處理。

2 術中意外個案分享

(1)病史簡介:51歲,女,左上肺腺癌新輔助免疫聯合化療后四周。患者三月前確診左上肺腺癌,cT2N2M0 IIIa期,EGFR(-),ALK(-),予三程新輔助免疫聯合化療后,復查CT:左上肺腫物、肺門及縱隔淋巴結較前明顯縮小,療效評估為PR。術前檢查無絕對手術禁忌,遂行單孔胸腔鏡左上肺癌根治術。

(2)具體操作(詳見上傳視頻):腋中線第4肋間,縱形切口約3 cm,沿著背闊肌前緣、前鋸肌肌間溝及肋間肌入胸。胸腔探查:胸壁、肺、膈肌等未見播散結節,葉間裂發育欠佳,遂行單向式切除。打開前縱隔胸膜,充分游離前肺門結構,術中因操作誤傷導致上肺靜脈出血,吸引器壓迫出血點,遂用普理靈血管縫線5–0行8字縫合。充分游離左上肺動脈A3及A1+2a+b,由遠及近分別處理上肺動脈以上分支。切割縫合器離斷左上肺靜脈。處理上葉支氣管及舌段動脈時,因葉間淋巴結呈“門釘樣”改變,新輔助治療組織間隙欠清,舌段動脈出血。剪開舌段支氣管,用無損傷Alice鉗控制出血的舌段動脈,因舌段支氣管與固有段支氣管之間有淋巴結“嵌頓”,為避免損傷后方的肺動脈及分支,遂剪刀敞開固有段支氣管,充分顯露左肺動脈及分支。松開鉗夾舌段動脈的無損傷Alice鉗,通過吸引器的壓迫及配合,用普理靈血管縫線5–0行8字縫合出血的舌段動脈。顯露及離斷A1+2c,清掃第13組淋巴結,縫合上葉支氣管殘端,提起用切割縫合器離斷。沿著斜裂,通過切割縫合器離斷左上肺葉大體,取出標本。

3 經驗總結

肺癌新輔助免疫治療尤其N1、N2的病例,解剖間隙水腫或纖維化或與血管關系密切或淋巴結浸潤明顯,術中有出血等風險。筆者團隊認為,胸外科醫生除了要有強大的心臟、從容的姿態外,也應提高胸腔鏡下處理技巧,包括暴露術野、壓迫止血、控制出血、腔鏡縫合等必備技能。盡管術中出血得到控制,然而,筆者團隊認為:對于新輔助治療后的復雜肺葉切除術,結合治療前及術前的影像學檢查,應“慎于術前,精于術中”,術中可先對肺動脈主干進行充分游離掛線以備預阻斷,規避出血等并發癥發生風險,必要時甚至中轉開胸處理。同時,對于單孔胸腔鏡縱形切口的安全性及可行性,有待商榷,我們也期待前瞻性臨床試驗的進一步驗證。

胸腔鏡肺癌手術較傳統開胸手術,具有疼痛輕、恢復快、住院時間短等優點,而單孔胸腔鏡更為微中之微,其理念和技術也逐步成熟和推廣[1]。對于驅動基因陰性的潛在可切除的非小細胞肺癌的患者,新輔助免疫治療為之帶來了振奮人心的福音,不斷地改變著肺癌治療的格局[2]。然而,新輔助治療會導致肺門區及門釘淋巴結等解剖結構水腫,組織間隙纖維化等,對手術操作和術后管理存在潛在風險[3]。新輔助免疫治療的胸腔鏡手術操作,也是目前胸外科同行的探討熱點之一,筆者所在團隊近年來也逐步開展此類手術。

1 技術初探

(1)常規單孔胸腔手術是沿著肋間走向的斜形切口。筆者所在團隊觀察發現:部分乳房組織豐富的女性患者斜形切口損傷部分乳腺,術后切口內陷明顯(圖1a、1b)。因此自2021年起,對常規的單孔胸腔鏡的斜形切口進行改良,切口呈縱形,保護乳腺組織(圖2a、2b),沿著背闊肌前緣、前鋸肌肌間溝及肋間肌入胸。傳統的單孔胸腔鏡斜形切口置入切口保護套后形狀呈梭形,而縱形切口除了美觀外,筆者所在團隊發現縱形切口置入保護套后成菱形,操作空間較梭形更為寬敞。

圖1

單孔胸腔手術中沿肋間走向的斜形切口術后切口內陷明顯

圖1

單孔胸腔手術中沿肋間走向的斜形切口術后切口內陷明顯

a:切口內陷; b:斜形切口

圖2

對單孔胸腔鏡的斜形切口進行改良,切口呈縱形,保護乳腺組織

圖2

對單孔胸腔鏡的斜形切口進行改良,切口呈縱形,保護乳腺組織

a:切口愈合;b:切口呈縱形

(2)新輔助治療后組織間隙欠清,手術難度增加,縱形切口對復雜的肺葉切除能否安全可行?筆者所在團隊自2021年探討了單孔胸腔鏡縱形切口對常規肺葉及復雜肺葉的切除的安全性及可行性。在開展初始階段,器械容易“打架”,移動受限, 呈“筷子”式操作,其流暢性及手術配合顯得“別扭”,然而,隨著學習曲線的進階,手術時間、術中出血量、手術中轉率、住院時間及圍術期并發癥情況,近期療效無明顯統計學差異。筆者所在團隊期待前瞻性的臨床試驗,更好地發揮單孔胸腔鏡的“極致微創”,造福更多患者。然而肺癌手術術中千變萬化,容易發生出血等術中意外,本文為讀者匯報一例該類切口術中出血的處理。

2 術中意外個案分享

(1)病史簡介:51歲,女,左上肺腺癌新輔助免疫聯合化療后四周。患者三月前確診左上肺腺癌,cT2N2M0 IIIa期,EGFR(-),ALK(-),予三程新輔助免疫聯合化療后,復查CT:左上肺腫物、肺門及縱隔淋巴結較前明顯縮小,療效評估為PR。術前檢查無絕對手術禁忌,遂行單孔胸腔鏡左上肺癌根治術。

(2)具體操作(詳見上傳視頻):腋中線第4肋間,縱形切口約3 cm,沿著背闊肌前緣、前鋸肌肌間溝及肋間肌入胸。胸腔探查:胸壁、肺、膈肌等未見播散結節,葉間裂發育欠佳,遂行單向式切除。打開前縱隔胸膜,充分游離前肺門結構,術中因操作誤傷導致上肺靜脈出血,吸引器壓迫出血點,遂用普理靈血管縫線5–0行8字縫合。充分游離左上肺動脈A3及A1+2a+b,由遠及近分別處理上肺動脈以上分支。切割縫合器離斷左上肺靜脈。處理上葉支氣管及舌段動脈時,因葉間淋巴結呈“門釘樣”改變,新輔助治療組織間隙欠清,舌段動脈出血。剪開舌段支氣管,用無損傷Alice鉗控制出血的舌段動脈,因舌段支氣管與固有段支氣管之間有淋巴結“嵌頓”,為避免損傷后方的肺動脈及分支,遂剪刀敞開固有段支氣管,充分顯露左肺動脈及分支。松開鉗夾舌段動脈的無損傷Alice鉗,通過吸引器的壓迫及配合,用普理靈血管縫線5–0行8字縫合出血的舌段動脈。顯露及離斷A1+2c,清掃第13組淋巴結,縫合上葉支氣管殘端,提起用切割縫合器離斷。沿著斜裂,通過切割縫合器離斷左上肺葉大體,取出標本。

3 經驗總結

肺癌新輔助免疫治療尤其N1、N2的病例,解剖間隙水腫或纖維化或與血管關系密切或淋巴結浸潤明顯,術中有出血等風險。筆者團隊認為,胸外科醫生除了要有強大的心臟、從容的姿態外,也應提高胸腔鏡下處理技巧,包括暴露術野、壓迫止血、控制出血、腔鏡縫合等必備技能。盡管術中出血得到控制,然而,筆者團隊認為:對于新輔助治療后的復雜肺葉切除術,結合治療前及術前的影像學檢查,應“慎于術前,精于術中”,術中可先對肺動脈主干進行充分游離掛線以備預阻斷,規避出血等并發癥發生風險,必要時甚至中轉開胸處理。同時,對于單孔胸腔鏡縱形切口的安全性及可行性,有待商榷,我們也期待前瞻性臨床試驗的進一步驗證。