引用本文: 王秋吉, 趙俊飛, 鐘麗珊, 肖碩, 張朝龍, 汪珍忠, 方斗, 李玉欣, 柯英杰, 龐善文, 丘俊強, 何標川, 黃煥雷. 新型經導管三尖瓣介入瓣膜裝置的研制與性能測試. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(6): 885-890. doi: 10.7507/1007-4848.202308050 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

三尖瓣關閉不全(tricuspid regurgitation,TR)多數為功能性病變,少數為器質性病變[1]。既往認為,二尖瓣術后由于心臟結構及功能改善,TR會自行消退,但越來越多的研究[2-3]結果證實約14%~43%的患者術后會逐漸進展為重度TR。大部分患者對TR引起的右心衰竭的耐受性較強,但正是這一特點容易延誤對TR的及時干預,最后引起右心功能不可逆的損害[4]。對于晚期重度TR患者,手術是唯一的選擇;但因重度TR往往伴右心功能衰竭,術后死亡率高達10%~25%[5-6]。因此,對于重度TR患者,找到創傷小、治療效果好的方法是臨床急需解決的問題。近來年,經導管微創介入治療已廣泛應用于二尖瓣及主動脈瓣患者并且取得滿意的效果[7-8]。由于三尖瓣結構及功能的復雜性,導致三尖瓣介入治療研究相對滯后。目前主要的三尖瓣介入治療包括瓣環成形技術,如Millipede系統[9]、TRIAPTA系統[10];類似于二尖瓣緣對緣修復的瓣葉鉗夾技術,如Pascal系統[11];人工瓣膜植入裝置,如Navigate支架[12]和LUX-Valve系統[13]。但各種技術仍然存在一些缺陷,如無法適用于各類重度TR患者、瓣膜植入后存在瓣周漏、術后易出現傳導阻滯等[14-16]。

本研究旨在根據重度TR患者存在的不同病理狀態特點研制一款新型經導管三尖瓣介入瓣膜裝置,并進行動物實驗,為產品的開發和臨床應用提供實驗基礎,為實現臨床轉化應用做準備,以滿足各類重度TR患者的需求,解決重度TR患者手術風險大、死亡率高的難題。

1 材料與方法

1.1 經導管三尖瓣介入瓣膜裝置的設計

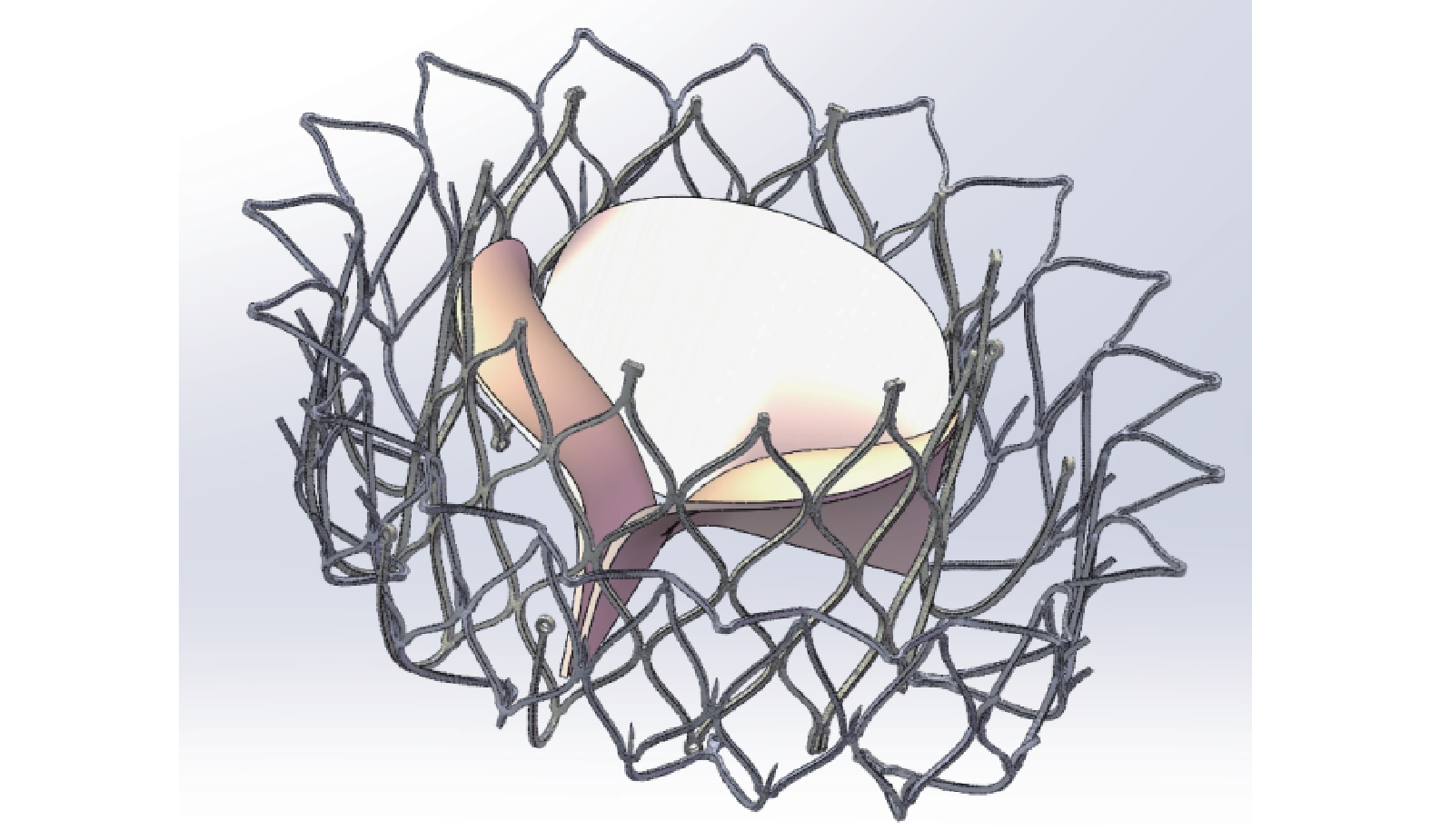

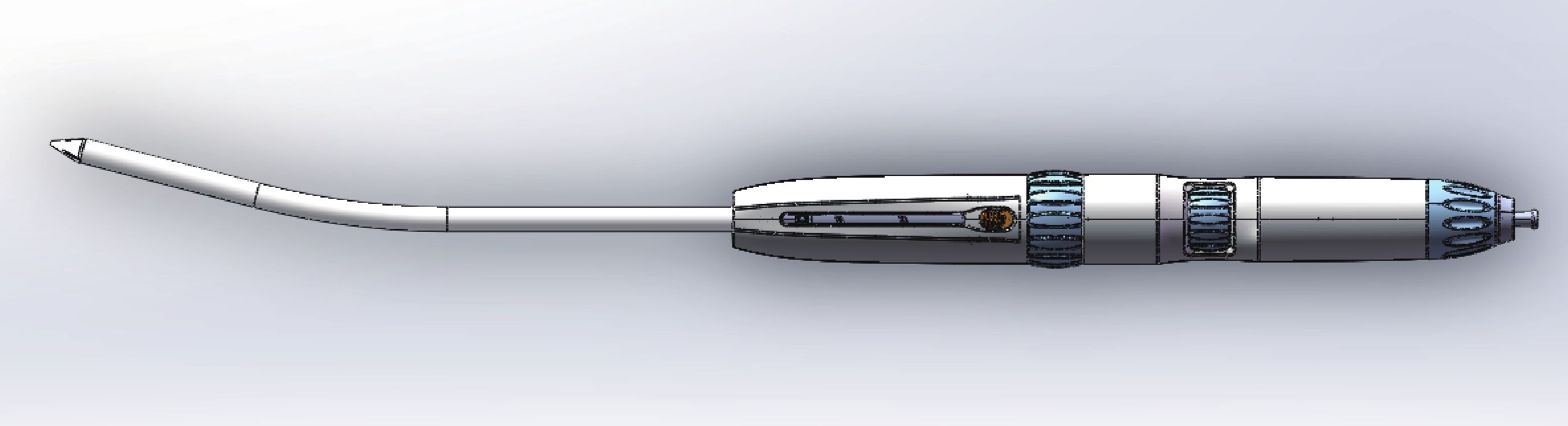

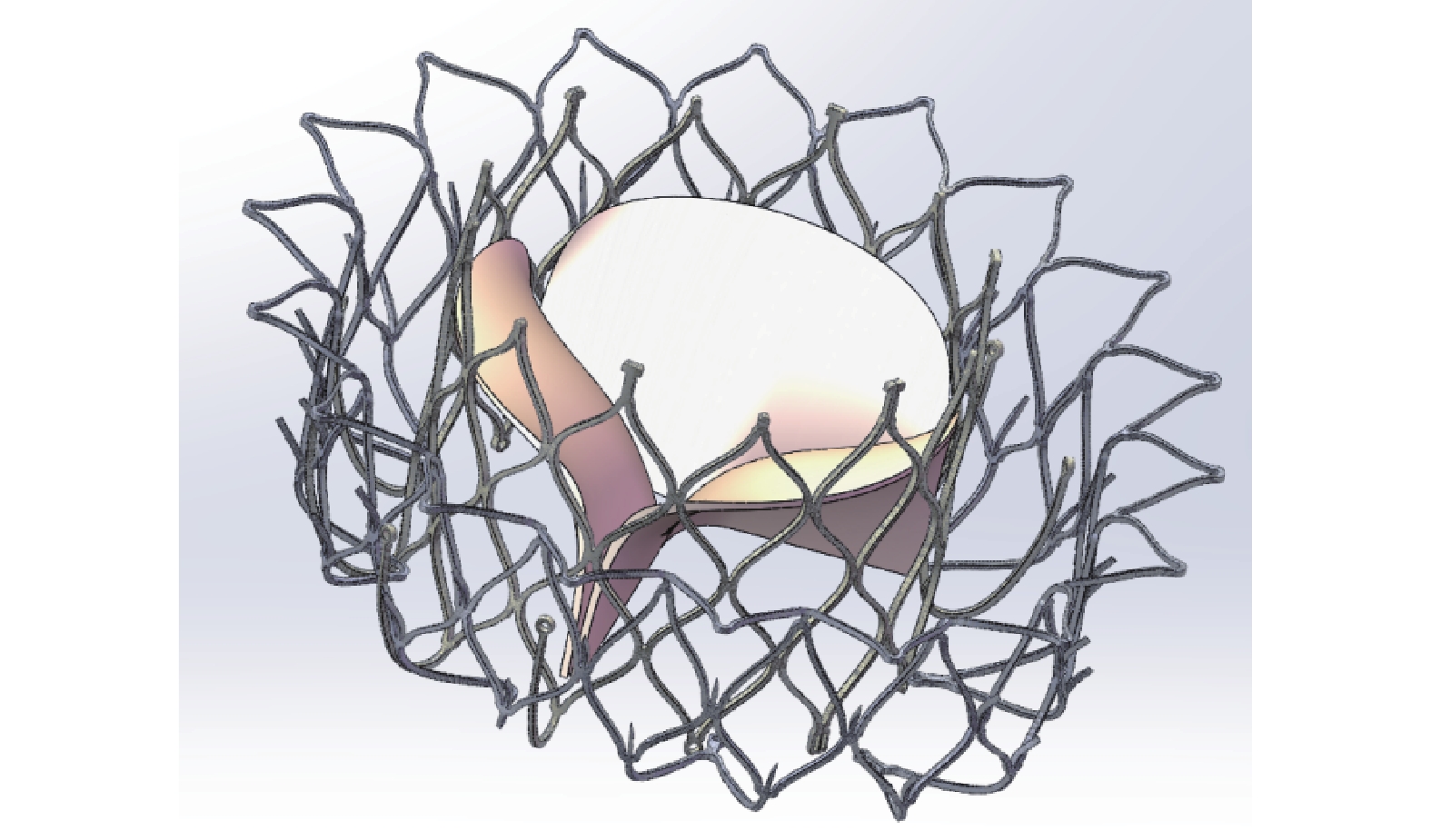

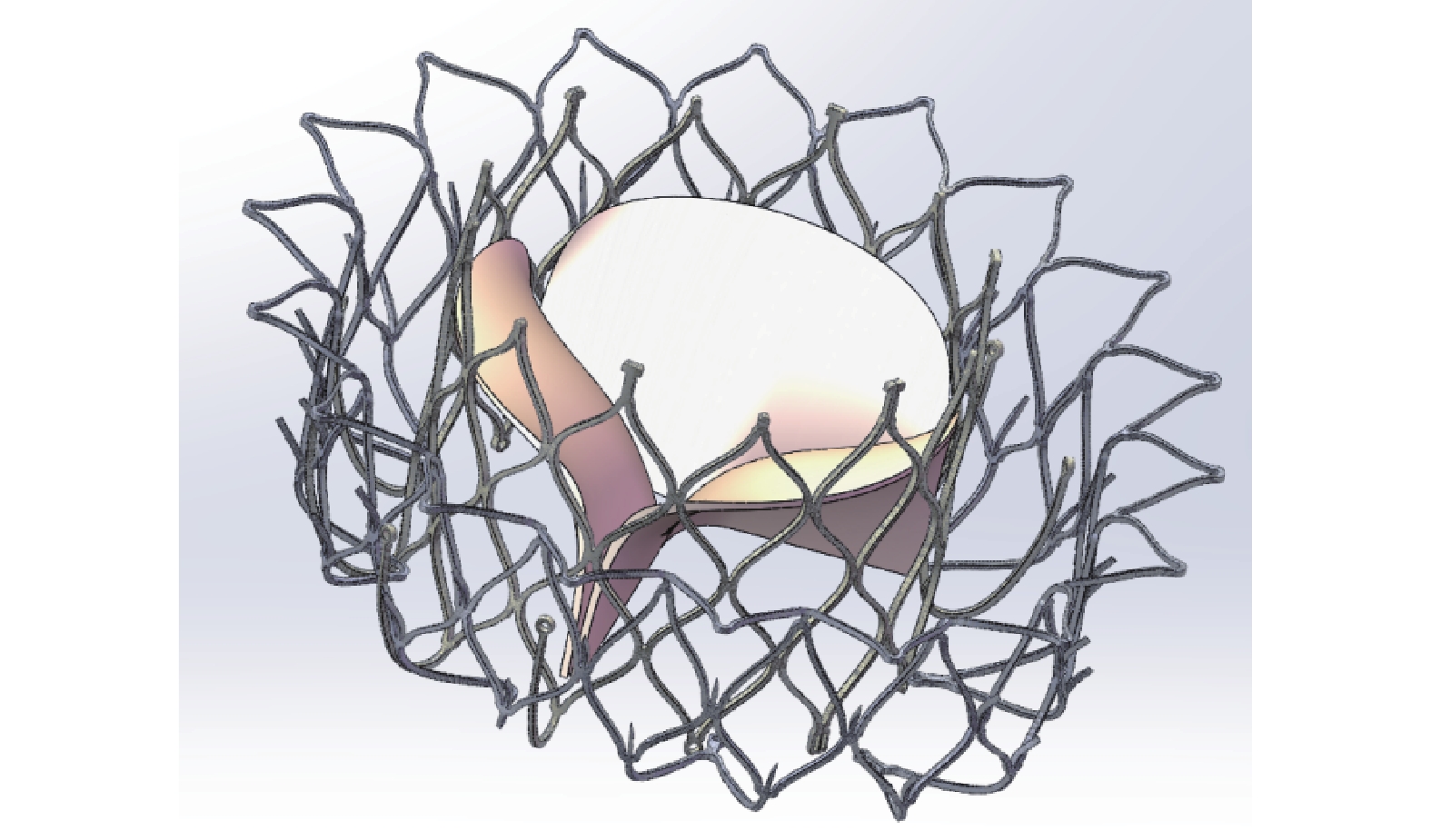

本研究三尖瓣介入瓣膜裝置由廣東省人民醫院和上海欣吉特生物科技有限公司共同研發。新型經導管三尖瓣介入瓣膜裝置由介入瓣膜(圖1)及瓣膜輸送裝置(圖2)兩部分組成。

圖1

三尖瓣介入瓣膜

圖1

三尖瓣介入瓣膜

圖2

瓣膜輸送裝置

圖2

瓣膜輸送裝置

1.1.1 三尖瓣介入瓣膜的設計

該裝置中的新型支架瓣膜由雙層自膨式鎳鈦合金支架、生物組織牛心包瓣葉、聚四氟乙烯(PTFE)編織物裙邊組成。自適應的裙邊不僅對瓣環位置沒有強力擠壓,而且能夠最大程度減少術后瓣周漏。其中,外層支架結構根據三尖瓣反流病變特點即瓣環擴張、形態不規則進行設計,并且支架整體偏軟,可隨病變結構不同而調整形狀結構,達到更貼合病變瓣環結構的效果;帶有兩層外翻錨定刺及上端外翻法蘭結構,無需依賴強力的徑向支撐力,能夠自然順應血流流動節奏,分擔收縮負荷力,也不用擔心植入的人工瓣膜破壞心臟的血流動力學結構;貼合瓣環上部實現更好密封,減少瓣周漏。內層支架一端帶有獨特連接結構,另一端帶有多根倒勾裝置,可與輸送裝置進行良好的鎖定連接,使瓣膜在釋放過程中具有良好的固定作用。兩層支架之間通過軟性密閉連接,在外層支架產生結構變形時,不影響內層支架結構。

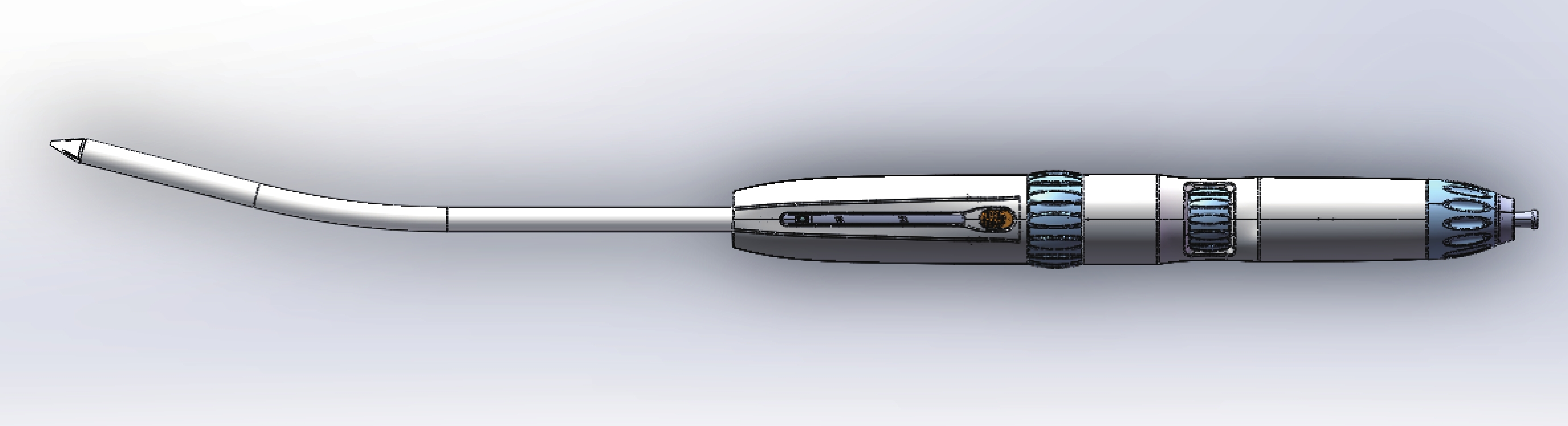

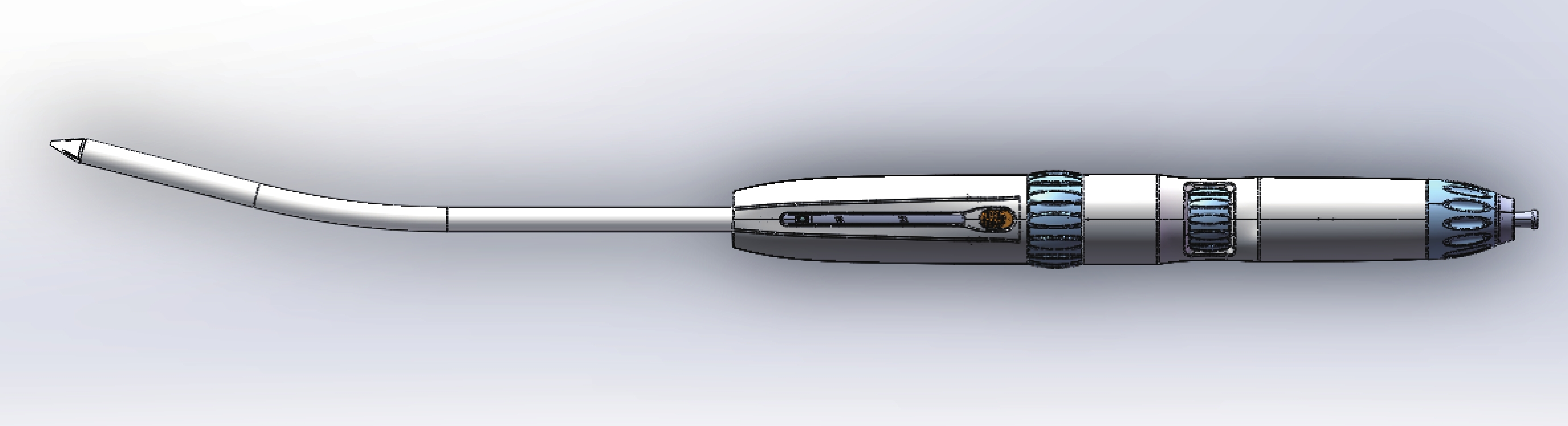

1.1.2 介入瓣膜輸送裝置的設計

輸送裝置采用經頸內靜脈或右心房入路途徑進行設計,由手柄控制單元及輸送鞘管組成。輸送鞘管具有顯影特征,更加有利于醫生操作,手柄控制單元可實現介入瓣膜穩定釋放及部分回收的功能。

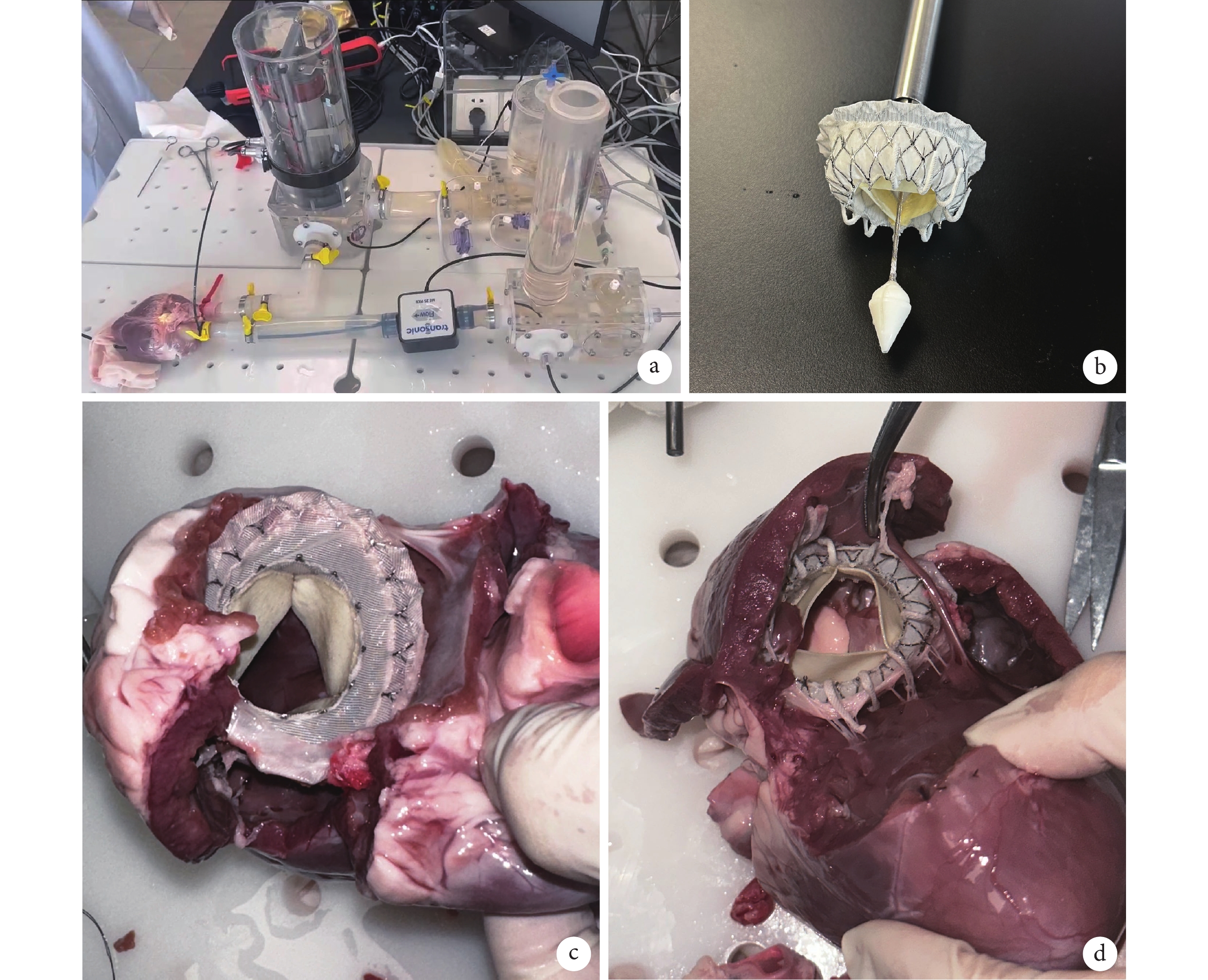

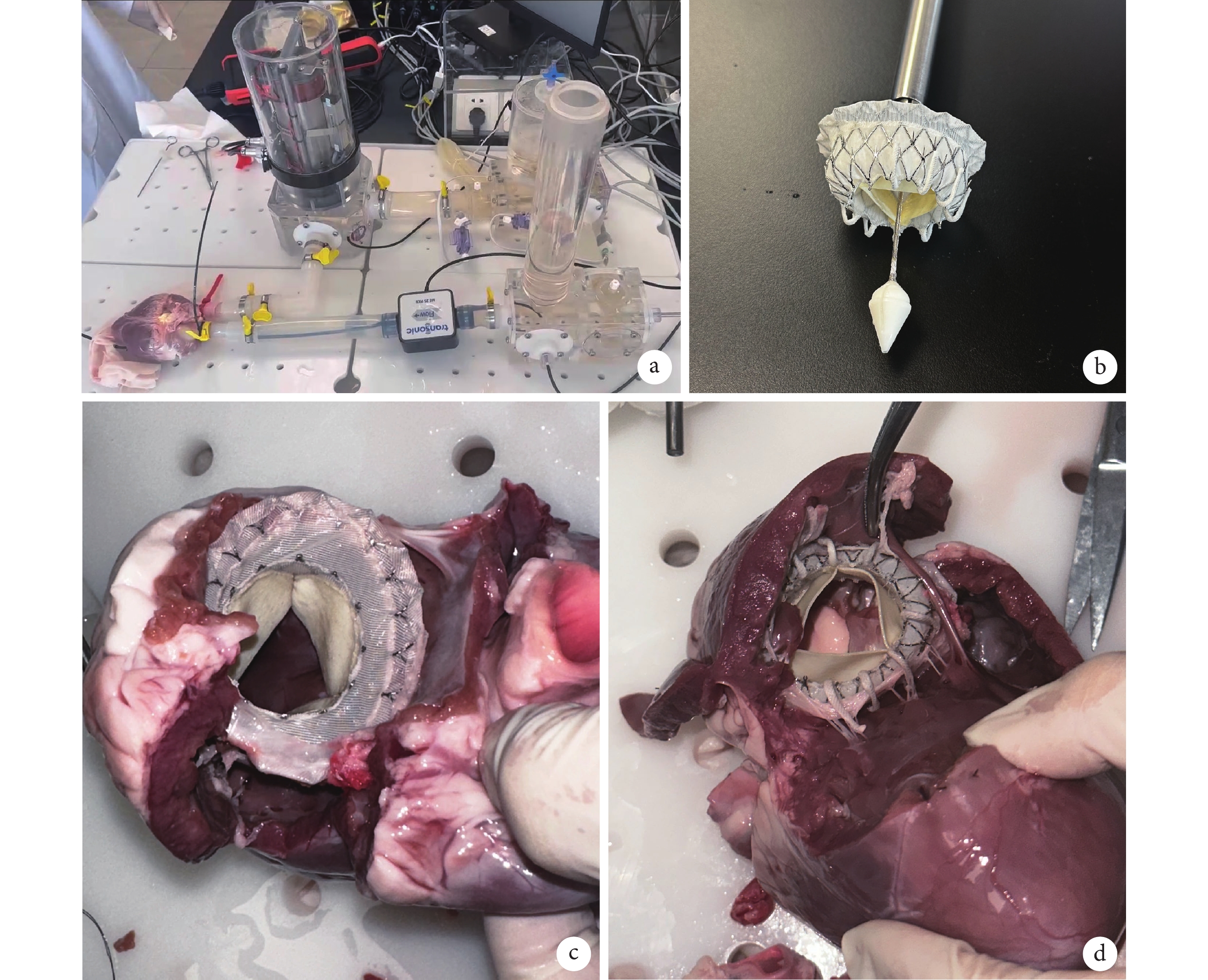

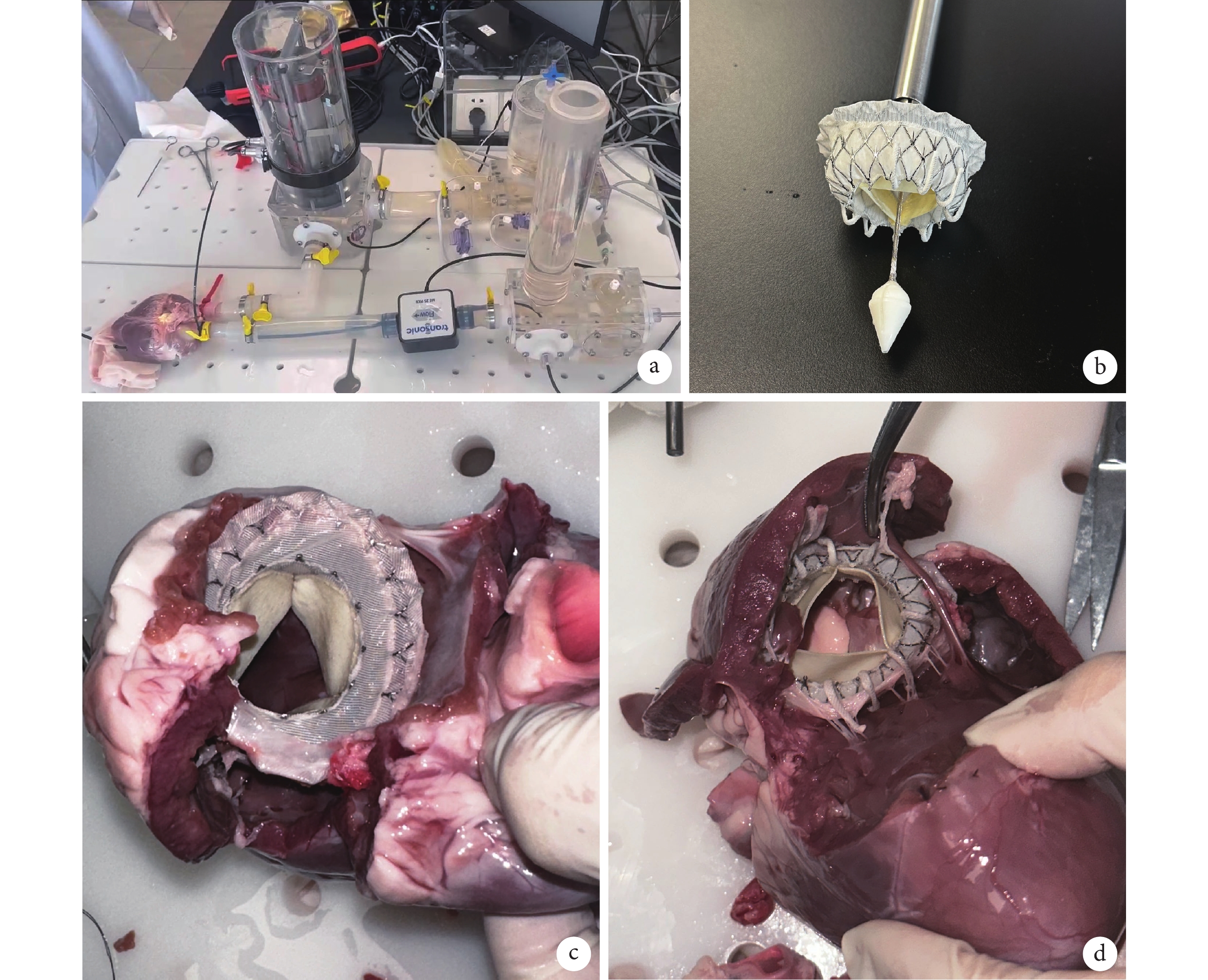

1.2 經導管三尖瓣介入瓣膜離體豬心實驗

將新鮮豬心的主動脈和肺動脈與體外心肺模擬器的動脈端及靜脈端對應連接。經右心房和右心室各放置1個內窺鏡以監測介入瓣膜釋放過程。在右心房游離壁做大小適當的切口置入瓣膜輸送器至三尖瓣環水平,緩慢釋放介入瓣膜直至完全展開。實驗結束后解剖豬心檢查介入瓣膜情況;見圖3。

圖3

離體豬心實驗術中及術后探查

圖3

離體豬心實驗術中及術后探查

a:體外心肺模擬器與離體豬心連接,經右心房及右心室放置內窺鏡;b:介入三尖瓣裝置及輸送器;c:術后解剖(右心房)可見介入瓣膜與三尖瓣瓣環貼合良好,Koch三角未受壓迫;d:術后解剖(右心室)可見介入瓣膜可牢固抓鉤三尖瓣瓣下結構

1.3 經導管三尖瓣介入瓣膜動物存活實驗

為驗證該裝置的穩固性及可操作性,本研究利用大白豬(8~10月齡,體重約70 kg)進行動物存活實驗。本研究實驗動物購于廣東明珠生物技術有限公司,生產許可證號:SXCK(粵)2022-0061。實驗過程:靜脈推注200 mg注射用鹽酸替來他明/鹽酸唑拉西泮與150 mg丙泊酚對實驗豬進行麻醉誘導,吸入3.0%異氟烷維持麻醉狀態。使用7.5F單腔氣管插管連接呼吸機,術中潮氣量控制為8~10 mL/kg,呼吸頻率設置為13次/min。麻醉完成后實驗豬取左側臥位,常規消毒右側胸壁并鋪無菌巾。經右側第4肋間進入胸腔,暴露并切開心包。靜脈推注肝素210 mg,活化凝血時間>600 s,遂經升主動脈、上腔靜脈、下腔靜脈插管建立體外循環。心臟不停跳下切開右心房,暴露三尖瓣,直視下釋放介入裝置,縫合右心房并排氣。撤離體外循環,依次拔除上腔靜脈、下腔靜脈及主動脈插管,靜脈推注魚精蛋白210 mg中和肝素,嚴格止血后逐層關胸,手術結束。

為評估介入三尖瓣裝置開閉與勞損情況,于術后1個月解剖實驗豬。常規麻醉后,取仰臥位,經胸骨正中切口進胸,暴露并切開心包,可見心包內纖維素滲出,松解心包粘連,經耳緣靜脈留置針推注10%氯化鉀溶液2 g進行處死。切斷上下腔靜脈、主動脈根部和肺動脈干、肺靜脈。取出心臟,切開右心房。

1.4 倫理審查

本研究已通過廣東省人民醫院倫理審查委員會審批,倫理批號:2019-720A-1。

2 結果

2.1 離體豬心實驗結果

在離體豬心實驗中,介入瓣膜釋放后可牢固抓鉤三尖瓣及右心室心肌,與三尖瓣瓣環貼合良好,瓣膜開閉順暢,Koch三角未受壓迫;見圖3。

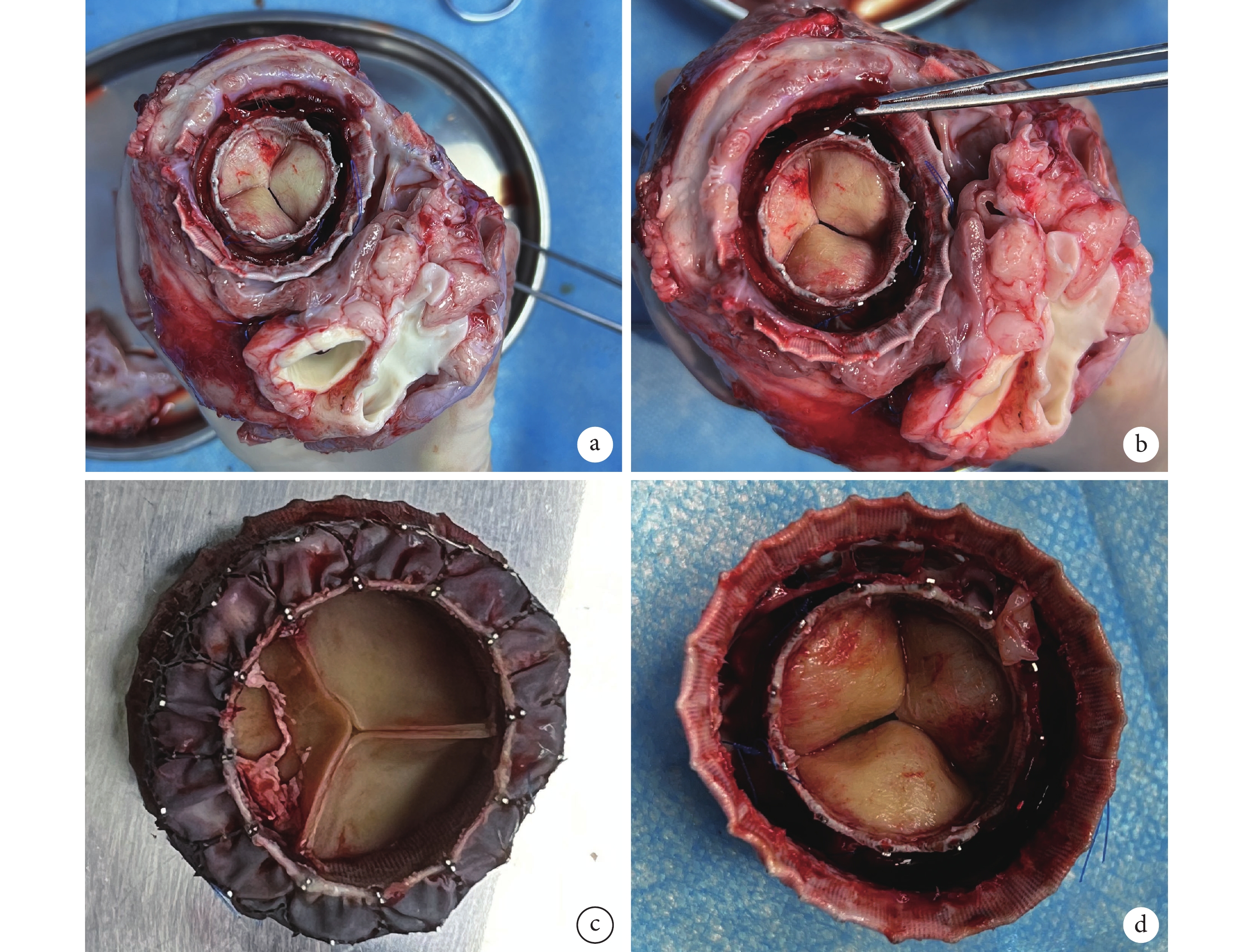

2.2 動物存活實驗結果

在直視下成功完成活體動物介入三尖瓣瓣膜的釋放,瓣膜定位滿意、無移位。術后經胸超聲心動圖提示未見明顯三尖瓣反流,瓣膜開閉良好,三尖瓣流速0.6 m/s。實驗豬術后飼養期精神狀態良好,食欲正常,于術后第 2 d開始口服華法林抗凝治療(3 mg起始);見表1。

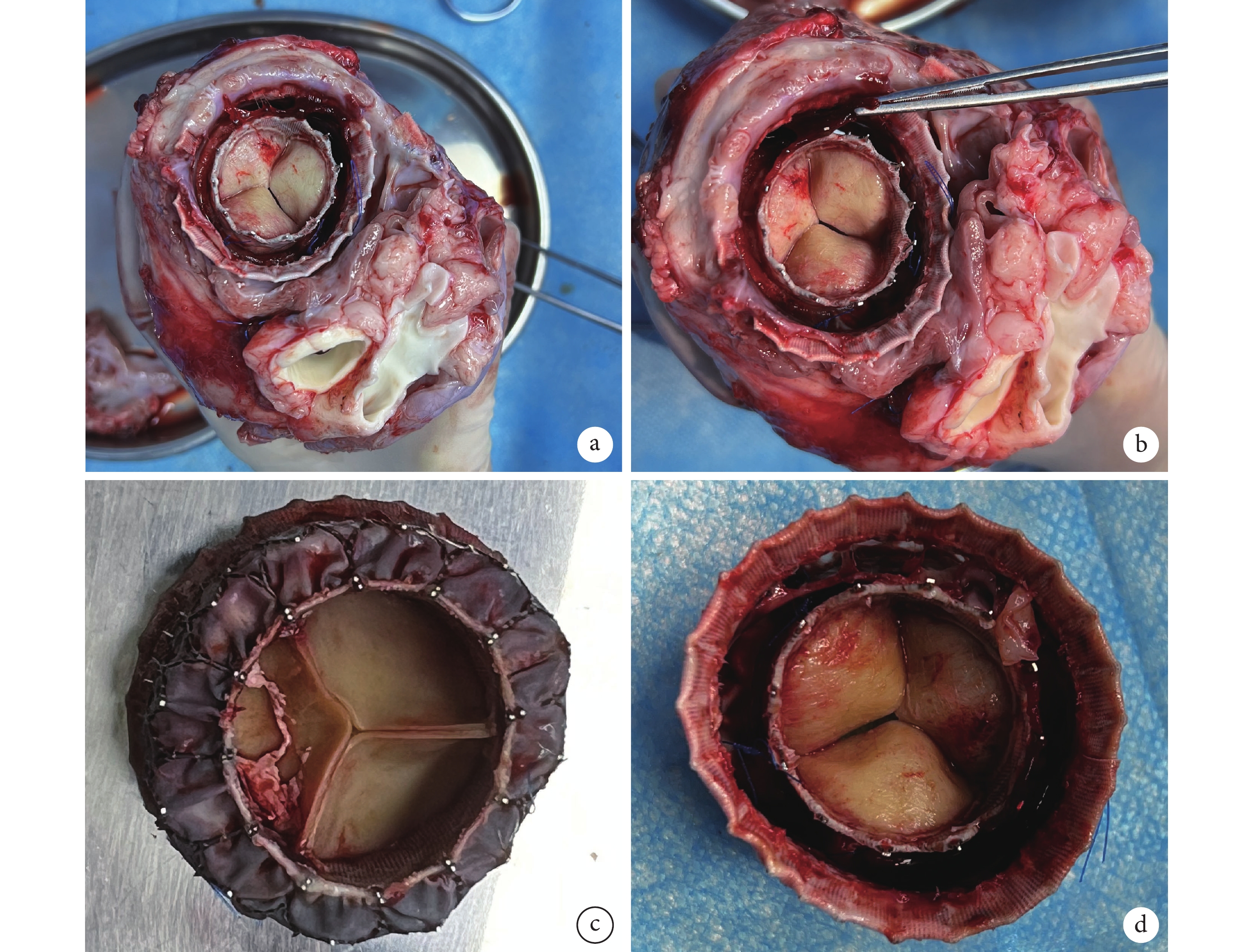

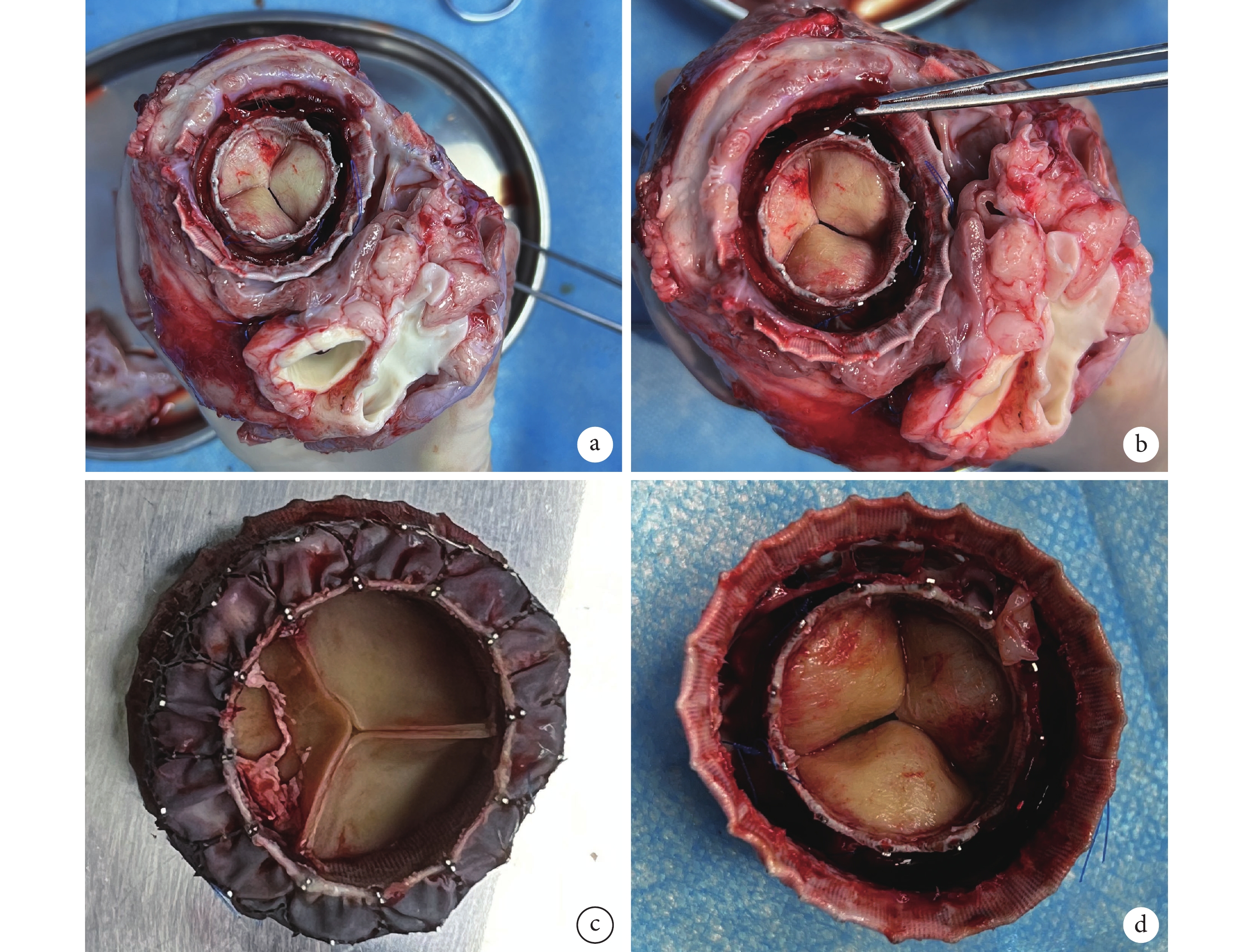

實驗豬解剖后,右心房內未見血栓,介入瓣膜無變形,無移位,瓣葉對合良好,部分瓣環被新生內膜組織覆蓋。取出介入瓣膜浸泡于0.9%氯化鈉溶液中,輕柔洗去表面血液,可見介入瓣膜內外層間的凹槽內有少量血栓附著;見圖4。

圖4

活體動物實驗術后介入瓣膜探查情況

圖4

活體動物實驗術后介入瓣膜探查情況

a:介入三尖瓣膜位于三尖瓣瓣環水平,無移位;b:鑷子鉗夾處可見血栓形成;c:介入三尖瓣瓣膜心室面無破損,可見新生內膜組織;d:介入三尖瓣瓣膜心房面完好,無破損

3 討論

我國每年有超過6萬例瓣膜置換手術,其中絕大部分是左心瓣膜置換手術,據統計約7%~27%的二尖瓣手術患者會發生遠期重度TR[17]。對于重度TR患者,手術治療是唯一的選擇。目前常用的手術方法是體外循環下三尖瓣成形或三尖瓣置換。但重度TR患者普遍存在嚴重的右心功能衰竭、肝腎功能受損、凝血功能紊亂以及全身狀況差等不良因素,導致患者手術死亡率極高[18]。對于有多次手術史或危重三尖瓣病變患者,需要有更加微創有效的治療方法,介入三尖瓣手術將是未來的首選[19-22]。因此,對于三尖瓣介入瓣膜的研制是臨床實踐的迫切需求,具有重要的臨床意義。

相對于經導管主動脈瓣置換技術,三尖瓣介入置換系統研究相對滯后,主要原因是三尖瓣瓣位的特殊性和三尖瓣瓣環的不規則性,一般的介入瓣膜難以固定,容易脫落導致植入失敗。與呈圓形或類圓形的主動脈瓣、二尖瓣、肺動脈瓣的瓣環不同,三尖瓣瓣環呈紡錘形[23]。如果采用標準圓形設計的介入瓣膜,植入后易出現瓣周漏。目前正在研制或已完成臨床試驗的三尖瓣介入瓣膜,如Sapien XT [24]和 Lux [25-26]瓣膜系統,所采用的都是單體標準圓形設計,不可避免地會存在瓣周漏的風險,特別是在前隔交界區。如何適應三尖瓣和三尖瓣人工瓣環的形狀特點,是研制三尖瓣介入瓣膜需要重點考慮的問題。

為了解決這一問題,本研究三尖瓣介入瓣膜采用了與現有介入瓣膜不同的設計思路,以適應不同情形的三尖瓣病變。本研究的介入瓣膜外層支架形狀設計與三尖瓣反流時瓣環擴張形態相似,并且支架整體偏軟,可隨病變結構不同而調整形狀結構,適應的裙邊不僅對瓣環位置沒有強力擠壓,而且能夠最大程度降低術后瓣周漏。輸送裝置具有顯影特征,手柄控制單元可實現介入瓣膜穩定釋放及部分回收的功能,使手術操作變得更加簡單,易于掌握。通過活體動物實驗,我們發現此介入瓣膜可穩定、牢固地錨定瓣葉,介入瓣膜開閉良好,術后未發現瓣周漏、瓣膜口狹窄等情況。

本次動物實驗通過切開右心房直視下完成。以后實際應用中是在數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)下,采用經右心房或頸內靜脈途徑使用30F預彎輸送系統將介入瓣膜送至三尖瓣位置后,先根據鞘管顯影特征確定水平位,然后根據瓣膜顯影結構實現同軸釋放。瓣膜釋放時先釋放倒勾穿過腱索勾住瓣葉,調整整體輸送裝置位置后再緩慢釋放出外層支架,外層支架錨定刺與倒勾配合牢牢錨定瓣葉,心房端法蘭結構覆蓋瓣環上部結構。再后撤鞘管釋放內層支架,生物組織瓣葉開始實現開放和關閉功能,然后解鎖內支架與輸送裝置的鎖定連接結構,介入瓣膜完全釋放。

本研究仍存在一些局限性。首先,本研究的活體動物實驗是對該介入裝置的初步驗證,直視下釋放介入瓣膜與在DSA條件下釋放存在明顯區別,需要進一步的實驗來檢測該裝置的安全性及有效性。此外,通過術后對實驗動物的解剖,我們發現在介入瓣膜內外層間的凹槽內有血栓附著,這表明該裝置在抗血栓形成方面還需要不斷改進。

總之,本團隊研制的新型經右心房或經頸靜脈三尖瓣介入瓣膜裝置,初步活體動物實驗證明其可穩定牢固地貼合三尖瓣環,具有良好的密封性,能夠有效減少瓣周漏。

利益沖突:無。

作者貢獻:王秋吉、趙俊飛負責課題進展監督及文章撰寫;鐘麗珊負責實驗動物隨訪及超聲心動圖檢查;肖碩負責論文設計與審閱;張朝龍、汪珍忠負責論文排版與修稿;方斗、李玉欣負責圖表繪制以及相關文獻查閱;龐善文、丘俊強負責動物飼養;柯英杰、何標川負責動物實驗;黃煥雷為項目負責人,設計研究。

三尖瓣關閉不全(tricuspid regurgitation,TR)多數為功能性病變,少數為器質性病變[1]。既往認為,二尖瓣術后由于心臟結構及功能改善,TR會自行消退,但越來越多的研究[2-3]結果證實約14%~43%的患者術后會逐漸進展為重度TR。大部分患者對TR引起的右心衰竭的耐受性較強,但正是這一特點容易延誤對TR的及時干預,最后引起右心功能不可逆的損害[4]。對于晚期重度TR患者,手術是唯一的選擇;但因重度TR往往伴右心功能衰竭,術后死亡率高達10%~25%[5-6]。因此,對于重度TR患者,找到創傷小、治療效果好的方法是臨床急需解決的問題。近來年,經導管微創介入治療已廣泛應用于二尖瓣及主動脈瓣患者并且取得滿意的效果[7-8]。由于三尖瓣結構及功能的復雜性,導致三尖瓣介入治療研究相對滯后。目前主要的三尖瓣介入治療包括瓣環成形技術,如Millipede系統[9]、TRIAPTA系統[10];類似于二尖瓣緣對緣修復的瓣葉鉗夾技術,如Pascal系統[11];人工瓣膜植入裝置,如Navigate支架[12]和LUX-Valve系統[13]。但各種技術仍然存在一些缺陷,如無法適用于各類重度TR患者、瓣膜植入后存在瓣周漏、術后易出現傳導阻滯等[14-16]。

本研究旨在根據重度TR患者存在的不同病理狀態特點研制一款新型經導管三尖瓣介入瓣膜裝置,并進行動物實驗,為產品的開發和臨床應用提供實驗基礎,為實現臨床轉化應用做準備,以滿足各類重度TR患者的需求,解決重度TR患者手術風險大、死亡率高的難題。

1 材料與方法

1.1 經導管三尖瓣介入瓣膜裝置的設計

本研究三尖瓣介入瓣膜裝置由廣東省人民醫院和上海欣吉特生物科技有限公司共同研發。新型經導管三尖瓣介入瓣膜裝置由介入瓣膜(圖1)及瓣膜輸送裝置(圖2)兩部分組成。

圖1

三尖瓣介入瓣膜

圖1

三尖瓣介入瓣膜

圖2

瓣膜輸送裝置

圖2

瓣膜輸送裝置

1.1.1 三尖瓣介入瓣膜的設計

該裝置中的新型支架瓣膜由雙層自膨式鎳鈦合金支架、生物組織牛心包瓣葉、聚四氟乙烯(PTFE)編織物裙邊組成。自適應的裙邊不僅對瓣環位置沒有強力擠壓,而且能夠最大程度減少術后瓣周漏。其中,外層支架結構根據三尖瓣反流病變特點即瓣環擴張、形態不規則進行設計,并且支架整體偏軟,可隨病變結構不同而調整形狀結構,達到更貼合病變瓣環結構的效果;帶有兩層外翻錨定刺及上端外翻法蘭結構,無需依賴強力的徑向支撐力,能夠自然順應血流流動節奏,分擔收縮負荷力,也不用擔心植入的人工瓣膜破壞心臟的血流動力學結構;貼合瓣環上部實現更好密封,減少瓣周漏。內層支架一端帶有獨特連接結構,另一端帶有多根倒勾裝置,可與輸送裝置進行良好的鎖定連接,使瓣膜在釋放過程中具有良好的固定作用。兩層支架之間通過軟性密閉連接,在外層支架產生結構變形時,不影響內層支架結構。

1.1.2 介入瓣膜輸送裝置的設計

輸送裝置采用經頸內靜脈或右心房入路途徑進行設計,由手柄控制單元及輸送鞘管組成。輸送鞘管具有顯影特征,更加有利于醫生操作,手柄控制單元可實現介入瓣膜穩定釋放及部分回收的功能。

1.2 經導管三尖瓣介入瓣膜離體豬心實驗

將新鮮豬心的主動脈和肺動脈與體外心肺模擬器的動脈端及靜脈端對應連接。經右心房和右心室各放置1個內窺鏡以監測介入瓣膜釋放過程。在右心房游離壁做大小適當的切口置入瓣膜輸送器至三尖瓣環水平,緩慢釋放介入瓣膜直至完全展開。實驗結束后解剖豬心檢查介入瓣膜情況;見圖3。

圖3

離體豬心實驗術中及術后探查

圖3

離體豬心實驗術中及術后探查

a:體外心肺模擬器與離體豬心連接,經右心房及右心室放置內窺鏡;b:介入三尖瓣裝置及輸送器;c:術后解剖(右心房)可見介入瓣膜與三尖瓣瓣環貼合良好,Koch三角未受壓迫;d:術后解剖(右心室)可見介入瓣膜可牢固抓鉤三尖瓣瓣下結構

1.3 經導管三尖瓣介入瓣膜動物存活實驗

為驗證該裝置的穩固性及可操作性,本研究利用大白豬(8~10月齡,體重約70 kg)進行動物存活實驗。本研究實驗動物購于廣東明珠生物技術有限公司,生產許可證號:SXCK(粵)2022-0061。實驗過程:靜脈推注200 mg注射用鹽酸替來他明/鹽酸唑拉西泮與150 mg丙泊酚對實驗豬進行麻醉誘導,吸入3.0%異氟烷維持麻醉狀態。使用7.5F單腔氣管插管連接呼吸機,術中潮氣量控制為8~10 mL/kg,呼吸頻率設置為13次/min。麻醉完成后實驗豬取左側臥位,常規消毒右側胸壁并鋪無菌巾。經右側第4肋間進入胸腔,暴露并切開心包。靜脈推注肝素210 mg,活化凝血時間>600 s,遂經升主動脈、上腔靜脈、下腔靜脈插管建立體外循環。心臟不停跳下切開右心房,暴露三尖瓣,直視下釋放介入裝置,縫合右心房并排氣。撤離體外循環,依次拔除上腔靜脈、下腔靜脈及主動脈插管,靜脈推注魚精蛋白210 mg中和肝素,嚴格止血后逐層關胸,手術結束。

為評估介入三尖瓣裝置開閉與勞損情況,于術后1個月解剖實驗豬。常規麻醉后,取仰臥位,經胸骨正中切口進胸,暴露并切開心包,可見心包內纖維素滲出,松解心包粘連,經耳緣靜脈留置針推注10%氯化鉀溶液2 g進行處死。切斷上下腔靜脈、主動脈根部和肺動脈干、肺靜脈。取出心臟,切開右心房。

1.4 倫理審查

本研究已通過廣東省人民醫院倫理審查委員會審批,倫理批號:2019-720A-1。

2 結果

2.1 離體豬心實驗結果

在離體豬心實驗中,介入瓣膜釋放后可牢固抓鉤三尖瓣及右心室心肌,與三尖瓣瓣環貼合良好,瓣膜開閉順暢,Koch三角未受壓迫;見圖3。

2.2 動物存活實驗結果

在直視下成功完成活體動物介入三尖瓣瓣膜的釋放,瓣膜定位滿意、無移位。術后經胸超聲心動圖提示未見明顯三尖瓣反流,瓣膜開閉良好,三尖瓣流速0.6 m/s。實驗豬術后飼養期精神狀態良好,食欲正常,于術后第 2 d開始口服華法林抗凝治療(3 mg起始);見表1。

實驗豬解剖后,右心房內未見血栓,介入瓣膜無變形,無移位,瓣葉對合良好,部分瓣環被新生內膜組織覆蓋。取出介入瓣膜浸泡于0.9%氯化鈉溶液中,輕柔洗去表面血液,可見介入瓣膜內外層間的凹槽內有少量血栓附著;見圖4。

圖4

活體動物實驗術后介入瓣膜探查情況

圖4

活體動物實驗術后介入瓣膜探查情況

a:介入三尖瓣膜位于三尖瓣瓣環水平,無移位;b:鑷子鉗夾處可見血栓形成;c:介入三尖瓣瓣膜心室面無破損,可見新生內膜組織;d:介入三尖瓣瓣膜心房面完好,無破損

3 討論

我國每年有超過6萬例瓣膜置換手術,其中絕大部分是左心瓣膜置換手術,據統計約7%~27%的二尖瓣手術患者會發生遠期重度TR[17]。對于重度TR患者,手術治療是唯一的選擇。目前常用的手術方法是體外循環下三尖瓣成形或三尖瓣置換。但重度TR患者普遍存在嚴重的右心功能衰竭、肝腎功能受損、凝血功能紊亂以及全身狀況差等不良因素,導致患者手術死亡率極高[18]。對于有多次手術史或危重三尖瓣病變患者,需要有更加微創有效的治療方法,介入三尖瓣手術將是未來的首選[19-22]。因此,對于三尖瓣介入瓣膜的研制是臨床實踐的迫切需求,具有重要的臨床意義。

相對于經導管主動脈瓣置換技術,三尖瓣介入置換系統研究相對滯后,主要原因是三尖瓣瓣位的特殊性和三尖瓣瓣環的不規則性,一般的介入瓣膜難以固定,容易脫落導致植入失敗。與呈圓形或類圓形的主動脈瓣、二尖瓣、肺動脈瓣的瓣環不同,三尖瓣瓣環呈紡錘形[23]。如果采用標準圓形設計的介入瓣膜,植入后易出現瓣周漏。目前正在研制或已完成臨床試驗的三尖瓣介入瓣膜,如Sapien XT [24]和 Lux [25-26]瓣膜系統,所采用的都是單體標準圓形設計,不可避免地會存在瓣周漏的風險,特別是在前隔交界區。如何適應三尖瓣和三尖瓣人工瓣環的形狀特點,是研制三尖瓣介入瓣膜需要重點考慮的問題。

為了解決這一問題,本研究三尖瓣介入瓣膜采用了與現有介入瓣膜不同的設計思路,以適應不同情形的三尖瓣病變。本研究的介入瓣膜外層支架形狀設計與三尖瓣反流時瓣環擴張形態相似,并且支架整體偏軟,可隨病變結構不同而調整形狀結構,適應的裙邊不僅對瓣環位置沒有強力擠壓,而且能夠最大程度降低術后瓣周漏。輸送裝置具有顯影特征,手柄控制單元可實現介入瓣膜穩定釋放及部分回收的功能,使手術操作變得更加簡單,易于掌握。通過活體動物實驗,我們發現此介入瓣膜可穩定、牢固地錨定瓣葉,介入瓣膜開閉良好,術后未發現瓣周漏、瓣膜口狹窄等情況。

本次動物實驗通過切開右心房直視下完成。以后實際應用中是在數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)下,采用經右心房或頸內靜脈途徑使用30F預彎輸送系統將介入瓣膜送至三尖瓣位置后,先根據鞘管顯影特征確定水平位,然后根據瓣膜顯影結構實現同軸釋放。瓣膜釋放時先釋放倒勾穿過腱索勾住瓣葉,調整整體輸送裝置位置后再緩慢釋放出外層支架,外層支架錨定刺與倒勾配合牢牢錨定瓣葉,心房端法蘭結構覆蓋瓣環上部結構。再后撤鞘管釋放內層支架,生物組織瓣葉開始實現開放和關閉功能,然后解鎖內支架與輸送裝置的鎖定連接結構,介入瓣膜完全釋放。

本研究仍存在一些局限性。首先,本研究的活體動物實驗是對該介入裝置的初步驗證,直視下釋放介入瓣膜與在DSA條件下釋放存在明顯區別,需要進一步的實驗來檢測該裝置的安全性及有效性。此外,通過術后對實驗動物的解剖,我們發現在介入瓣膜內外層間的凹槽內有血栓附著,這表明該裝置在抗血栓形成方面還需要不斷改進。

總之,本團隊研制的新型經右心房或經頸靜脈三尖瓣介入瓣膜裝置,初步活體動物實驗證明其可穩定牢固地貼合三尖瓣環,具有良好的密封性,能夠有效減少瓣周漏。

利益沖突:無。

作者貢獻:王秋吉、趙俊飛負責課題進展監督及文章撰寫;鐘麗珊負責實驗動物隨訪及超聲心動圖檢查;肖碩負責論文設計與審閱;張朝龍、汪珍忠負責論文排版與修稿;方斗、李玉欣負責圖表繪制以及相關文獻查閱;龐善文、丘俊強負責動物飼養;柯英杰、何標川負責動物實驗;黃煥雷為項目負責人,設計研究。