高血壓及其所導致的腦卒中、缺血性心臟病等心血管疾病,導致較高的疾病負擔和健康損失,是全球負擔最重的疾病,也是我國面臨的重要公共衛生問題之一。目前我國學者開展了大量的高血壓患病率研究,包括地域性的和全國性的患病率研究,但長期隨訪的發病率研究相對較少且多限于特定年齡和地域。本文對我國成人高血壓的患病率和發病率現狀及趨勢進行總結:高血壓患病率從1959年的5.1%上升至2018年的27.5%,患病率上升較快且總體呈現北高南低的趨勢;高血壓發病率處于較高水平(22年高血壓累積發病率為33.4%),但大地域范圍高血壓發病率趨勢研究較少。

引用本文: 羅云梅, 曾智, 何文博, 張偉. 我國成人高血壓的流行病學現狀及趨勢. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(6): 922-928. doi: 10.7507/1007-4848.202310058 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

2019年全球疾病負擔報告[1-3]顯示,導致全球疾病負擔增加的前3位主要疾病分別為缺血性心臟病、糖尿病和腦卒中。2019年公布的“2017年中國疾病負擔研究報告”[4]指出:1990年導致國人死亡和生命損失年數(years of life lost,YLLs)的前5位疾病分別是下呼吸道感染、新生兒疾病、腦卒中、慢性阻塞性肺疾病和道路交通傷害,而2017年分別是腦卒中、缺血性心臟病、肺癌、慢性阻塞性肺疾病和肝癌。腦卒中從1990年的第3位攀升為2017年導致國人死亡的首要病因,缺血性心臟病一躍進入榜單,其所導致的死亡率增加20.6%,成為導致國人早死的第2大病因。腦卒中和缺血性心臟病均與高血壓緊密相關。此外,國外研究者[5]統計了美國疾病控制與預防中心數據庫數據,探索了心血管病為死亡原因和高血壓為促成因素的人數情況(樣本量超過1 000萬),結果顯示,因高血壓相關心血管病引起的年齡調整死亡率(每100 000人)隨時間顯著增加,由2007年的18.3增加至2017年的23.0,城鄉均呈現增長趨勢,且隨著時間推移,所有年齡組的年齡調整死亡率都在增加。由此可見,高血壓不僅導致了疾病負擔和健康生命年的損失,還會導致死亡率增加。積極預防和控制高血壓是遏制我國心腦血管疾病流行的核心策略。

高血壓及其所引起的腦卒中、缺血性心臟病等心血管疾病,導致較高的疾病負擔和健康損失,是全球負擔最重的疾病,也是我國面臨的重要公共衛生問題之一。目前我國開展了大量的高血壓流行病學調查,通過大規模的流行病學調查和研究,我們可以更好地了解高血壓的發生和流行。筆者現就我國成人高血壓的流行病學現狀和趨勢進行歸納總結如下。

1 我國成人高血壓的患病率變化趨勢

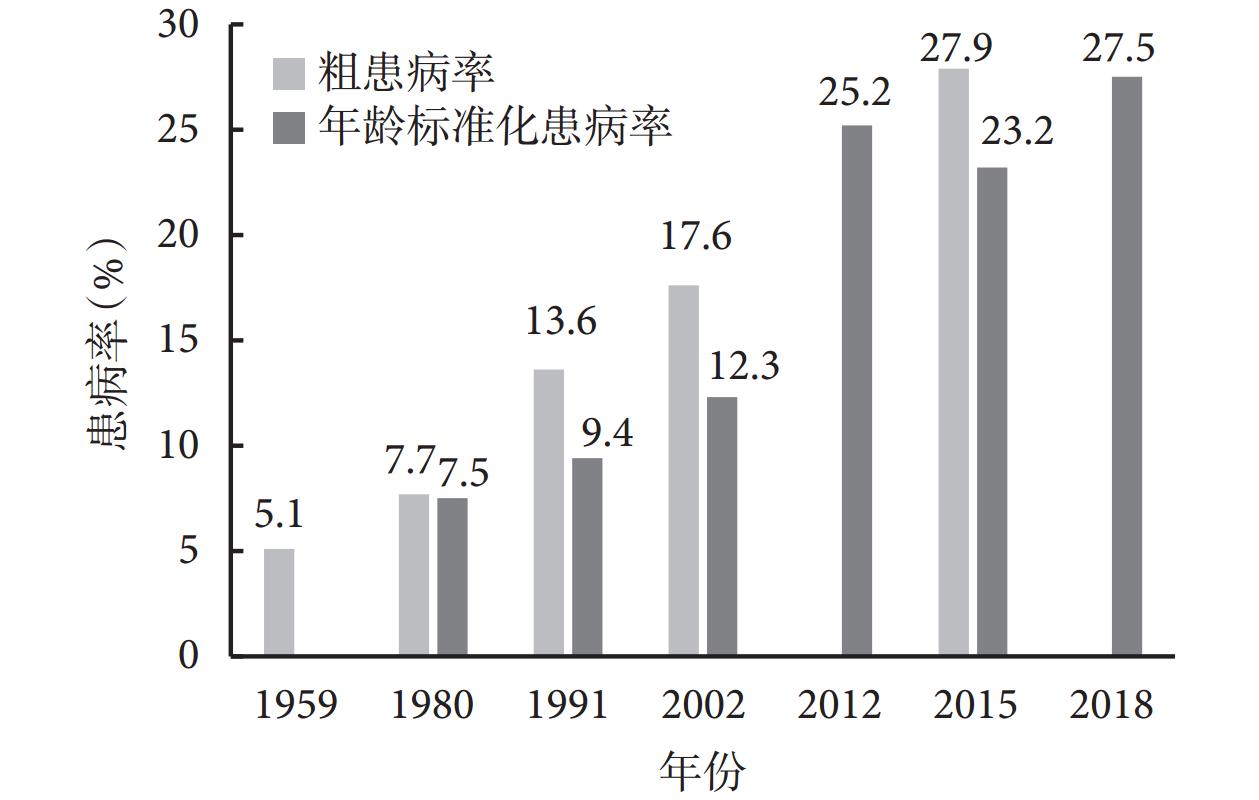

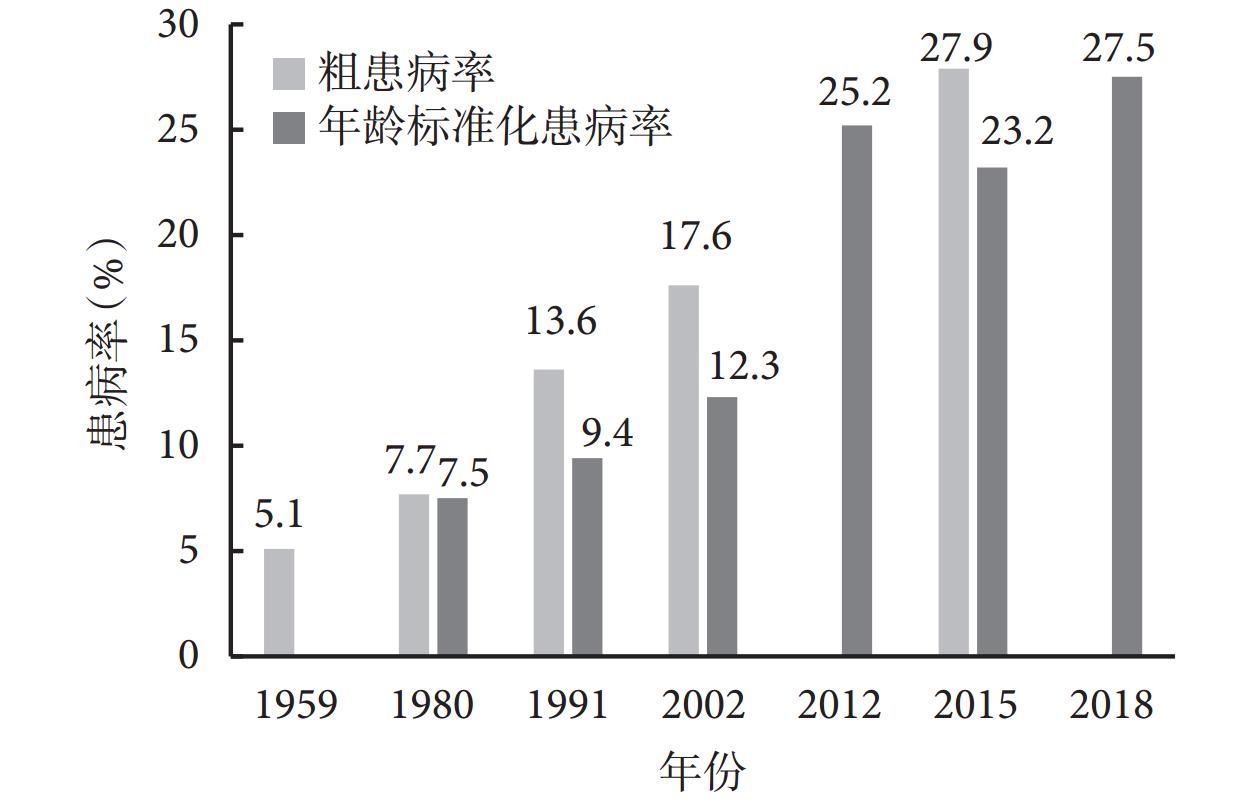

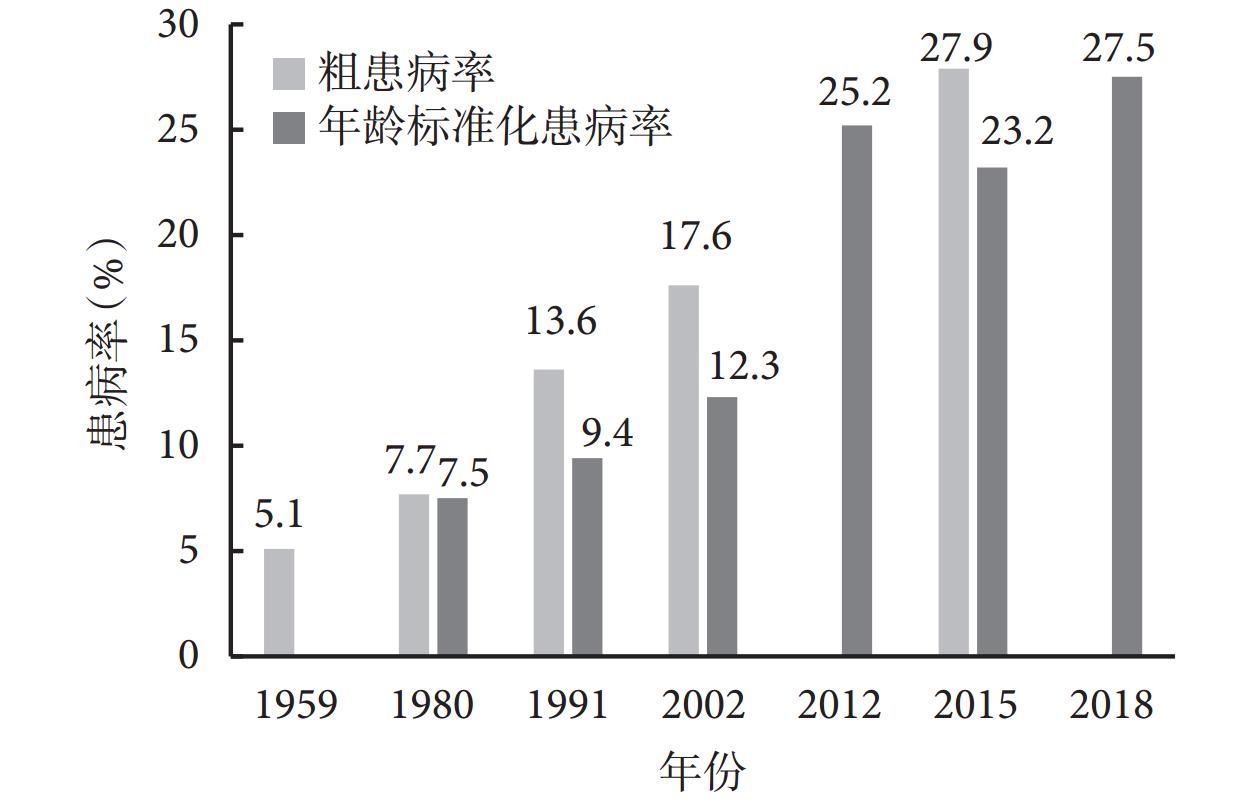

我國自1959年開始,開展了多次高血壓患病率調查,但各次調查的高血壓診斷標準、調查人群和調查地區不盡相同(表1)。診斷標準:1959年的調查對于高血壓的診斷標準為舒張壓>90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和(或)39歲以下收縮壓>140 mm Hg,40歲以上年齡每增加10歲收縮壓的標準提高10 mm Hg;1980年的調查對于高血壓的診斷標準為收縮壓≥160 mm Hg和(或)舒張壓≥95 mm Hg,但未考慮2周內服藥情況;1991年、2002年、2012年、2015年、2018年的高血壓診斷標準為收縮壓≥140 mm Hg和(或)舒張壓≥90 mm Hg,并考慮2周內的服藥情況。調查人群:1959年、1980年、1991年為≥15歲居民,2002年、2012年、2015年、2018年為≥18歲居民[6-9]。調查地區:調查地區從1959年的13個省市增加到2018年的31個省、自治區、直轄市。盡管診斷標準和調查人群有所差異,但可以大致看出,我國高血壓的患病率總體呈現上升趨勢(圖1)。

圖1

我國成人高血壓的患病率趨勢

圖1

我國成人高血壓的患病率趨勢

此外,2015年的高血壓患病率調查[8]公布了各省份的患病率信息,從總體上看,高血壓患病率存在明顯的地域特征,北京、天津、上海3個直轄市,以及東北黑龍江省和遼寧省、廣東省的高血壓患病率較高;總體而言,西部和中部的高血壓患病率較低(表2)。之后,《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》公布的數據顯示,2018年的年齡標準化患病率達27.5%,與中國高血壓調查的結果相似。

上述幾項研究的患病率是目前描述高血壓患病率趨勢常采用的數據。同期有其他大范圍高血壓調查項目同步開展,但納入對象有時有其他年齡限制,非全部成人。2013—2014年“中國慢性病及其危險因素監測”(之前該項目分別于2004年、2007年進行了調查)項目調查了31個省、自治區、直轄市共計174 621位成年人的高血壓患病情況,結果總體而言,27.8%的中國成年人患有高血壓,調整后的患病率男性高于女性,并且隨著年齡的增長而急劇增加[10]。2014—2017年期間,由國家衛生健康委員會疾病預防控制局開展的“心血管病高危人群早期篩查與綜合干預項目”[11]調查了170萬35~75歲的成年人,調查對象來自31個省(自治區、直轄市),結果顯示高血壓的粗患病率為44.7%,年齡調整后高血壓患病率為37%。

2017年,中國心臟大會發布“十二五”期間高血壓抽樣調查的最新數據:成人高血壓患病率為23.0%,患病人數達2.435億;經過復雜加權后,隨著年齡增長,高血壓患病率呈上升趨勢,男性患病率高于女性(24.3% vs. 21.6%),然而,城市和農村之間的高血壓患病率差異并不顯著(23.1% vs. 22.9%)[12]。2021年《中華流行病學雜志》發表的《2018年中國成年居民高血壓患病與控制狀況研究》[9]報道了2018年“中國慢性病及其危險因素監測”對于全國31個省(自治區、直轄市)成人常住居民的調查結果,成人居民中,正常水平血壓者占35.0%,女性高于男性(P<0.000 1);高血壓患病率為27.5%,男性(30.8%)高于女性(24.2%),農村(29.4%)高于城市(25.7%),華北地區(33.3%)和東北地區(32.7%)高于其他地區。近年我國覆蓋面較廣的高血壓患病率相關研究簡況見表3。

高血壓患病率存在地域差異和性別差異,以及存在上升趨勢的原因考慮與以下因素有關。(1)地域差異,主要與食鹽攝入、超重和肥胖、氣候和飲酒因素有關。首先是食鹽攝入存在地域差異。2002年的中國居民健康與營養調查報告指出,中國居民的食鹽攝入量為12.5 g/d,其中東部的江蘇省,東北部黑龍江省、遼寧省,以及中部河南省、湖北省的食鹽攝入量均超過了10.0 g/d[20],表明食鹽攝入存在地域差異。第二是超重和肥胖流行存在地域差異。我國最近最大規模的關于超重和肥胖患病率及相關并發癥的研究[21]調查了來自全國243個城市1 580萬名符合條件的成人體重指數(body mass index,BMI)情況,結果表明,北方人群超重/肥胖流行率普遍高于南方。第三是氣候因素。北方冬季時間長,氣溫低。研究[22]表明,在寒冷季節,無論是高血壓患者還是正常個體,均存在收縮壓升高的現象,冬季(12月至次年2月)居民的收縮壓比夏季(6~8月)約高10 mmHg。第四是飲酒因素。2010—2012年我國20~79歲男性飲酒者平均每日不同酒類酒精攝入量的研究[23]表明,北方20~79歲男性的日均飲低度白酒的量約是南方男性人群的1.8倍,而長期飲酒與高血壓的發生有關。(2)性別差異。導致男性高血壓患病率高于女性的原因與影響高血壓發生的一些因素,如吸煙、飲酒、肥胖等,在女性人群中的流行情況好于男性有關。首先是超重和肥胖因素。最新研究[24]顯示,肥胖流行存在明顯的性別差異,男性肥胖比例較女性更高且肥胖年齡往往更年輕;男性超重的比例為41.1%,女性為27.7%;男性肥胖的比例為18.2%,女性為9.4%。其次是食鹽因素。女性食鹽攝入量也低于男性[25]。此外,在吸煙和飲酒方面,中國的平均吸煙率在25%左右,但是男女吸煙率差距極大,男性吸煙率接近50%(2003年為48.4%),女性吸煙率僅3.1%左右[26],煙民中絕大部分為男性;2003年男性吸煙率是女性的16倍,2013年為17倍。在中國,有33%的男性報告在大多數周飲酒,而女性只有2%[27]。最后,性染色體和性激素也是導致男女高血壓發病率和患病率不同的生理原因。(3)患病率上升,主要與食鹽攝入超標有關,盡管我國居民的食鹽攝入量有所減少,但總體仍接近10 g/d,遠遠高于推薦水平(5 g/d),這可能是我國高血壓患病率較高且上升較快的最主要原因。

在全球高血壓患病率的時間趨勢上,有學者[28]系統回顧了2000—2010年期間全球的患病率變化,結果顯示,全球成人高血壓患病率從2000年的26.4%上升到2010年的31.1%,10年間高血壓患病率上升約5%,這種增長在男性和女性中一致。2021年,Lancet發表了由倫敦帝國理工學院和WHO主持撰寫的首份全球高血壓流行趨勢綜合分析報告[29],該報告顯示,在過去30年,30~79歲成人高血壓人數已從6.5億上升到12.8億,且中國是30年間高血壓患病率上升幅度最高的國家之一。

2 我國成人正常高值血壓檢出率的變化趨勢

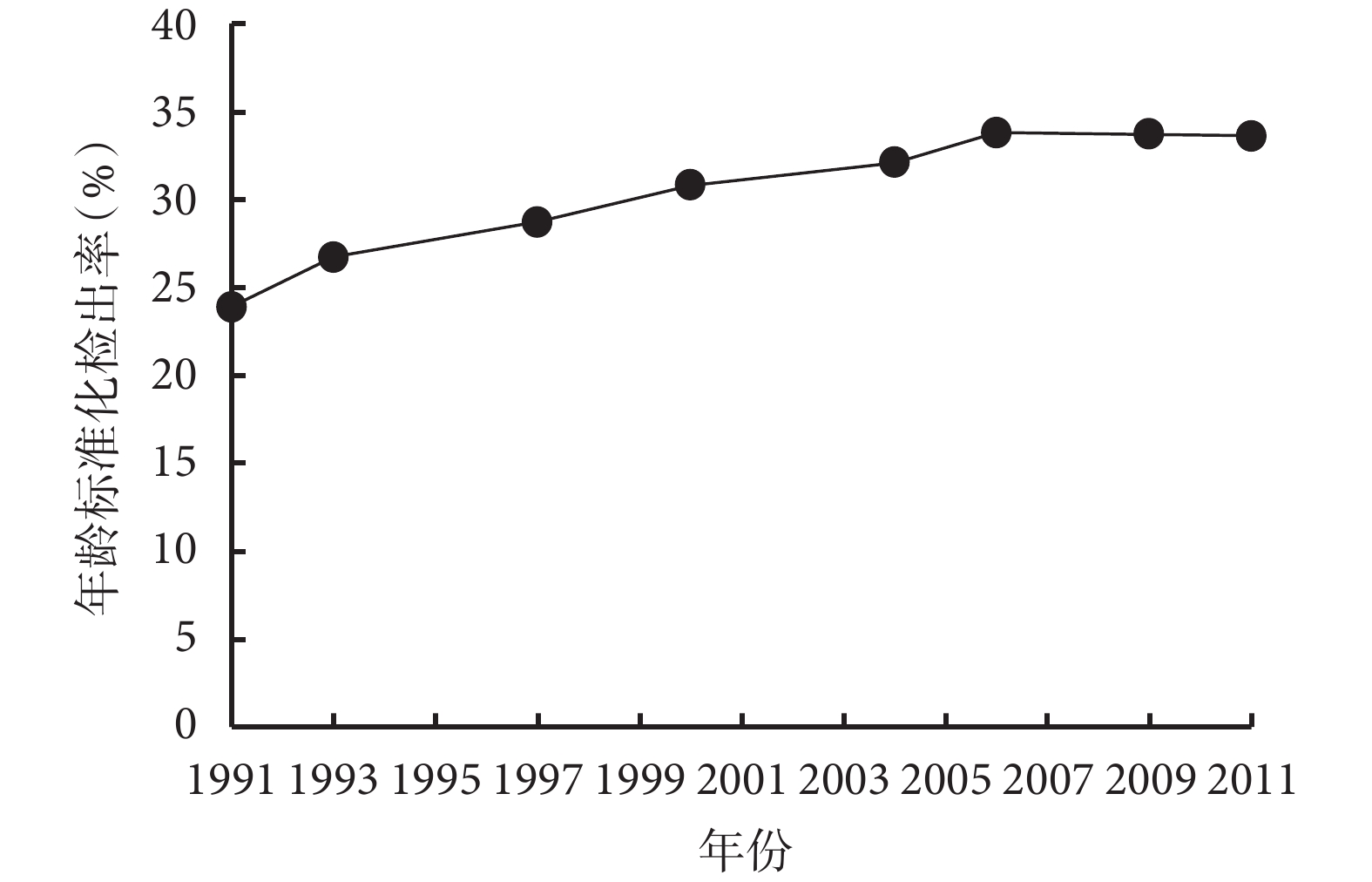

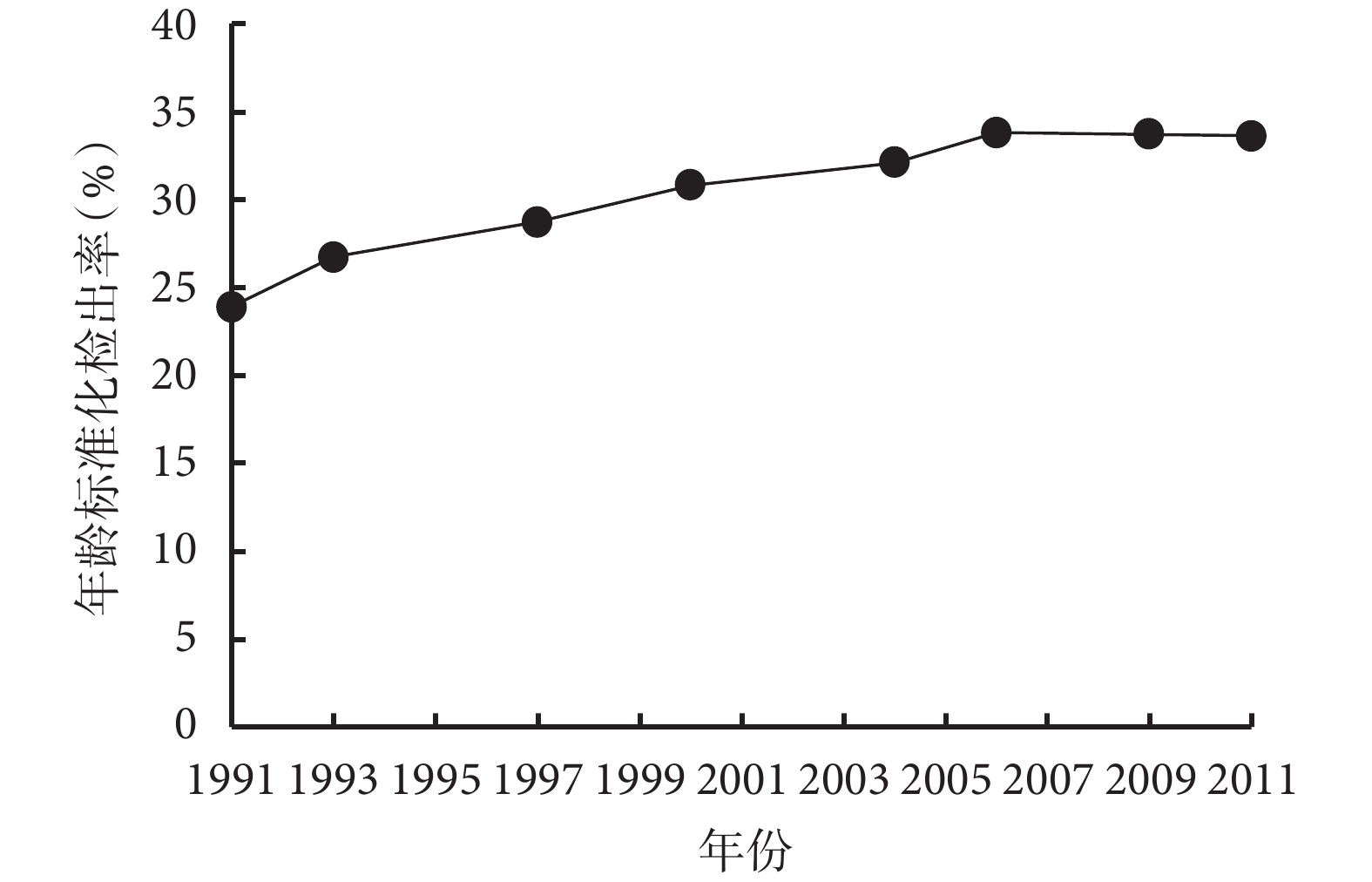

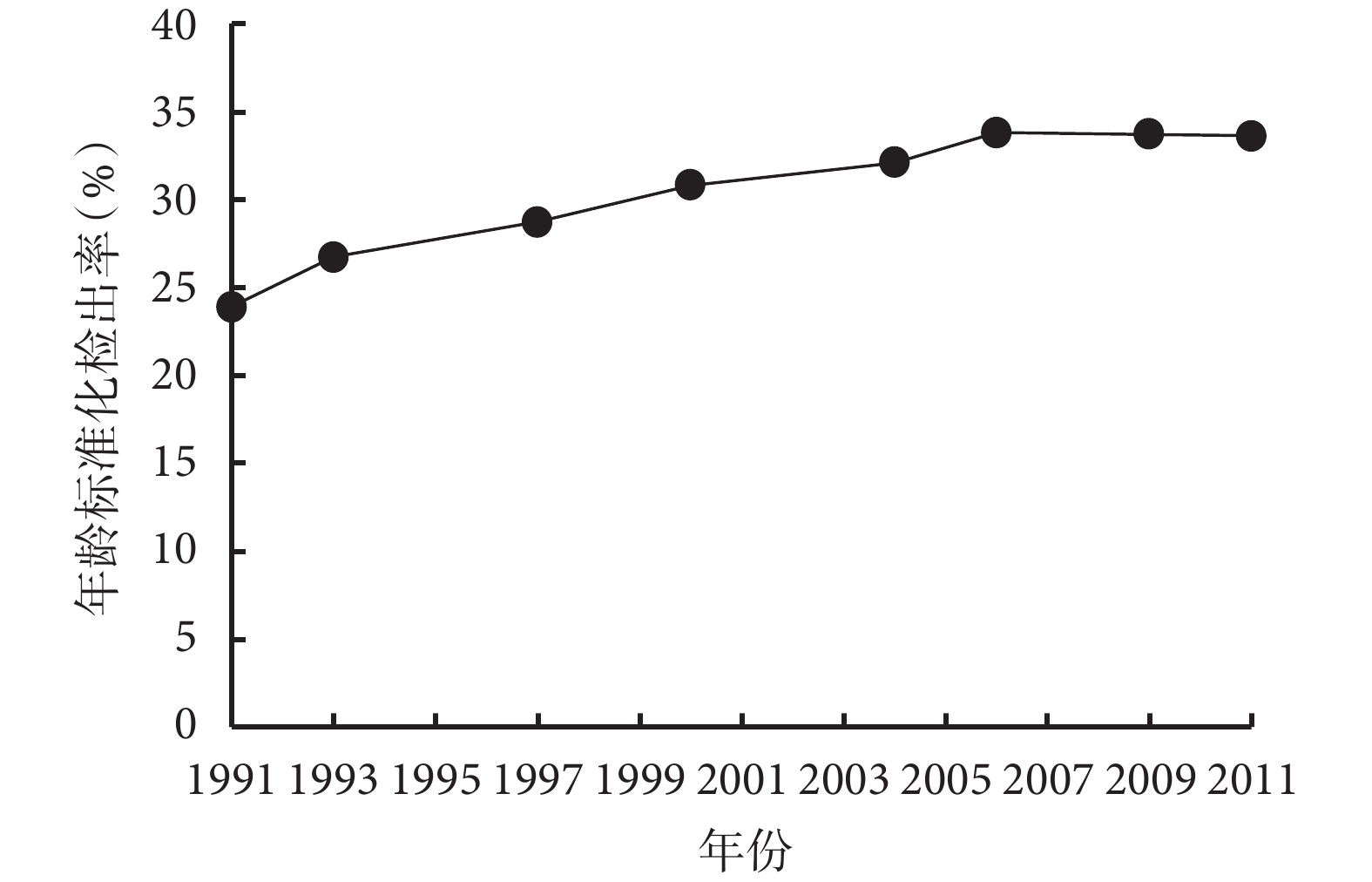

2015年,Egan等[30]的研究表明,全世界有31%的成人患高血壓,另有25%~50%處于正常高值血壓水平。Gu等[14]對我國11省≥40歲人群的調查研究表明,正常高值血壓檢出率為34.5%;2000—2001年對10省市成年人的橫斷面調查結果表明,正常高值血壓檢出率為38.0%,高血壓患病率為25.1%。整體上,2017年我國18歲及以上成人正常高值血壓檢出率為41.4%,估計人數高達4.363億;高血壓患病率為23.0%,估計患病人數達2.435億[12]。2012—2015年開展的全國高血壓抽樣調查結果顯示,我國成人正常高值血壓的粗檢出率為41.3%(39.3%,43.2%),其中18~24歲為39.9%(37.4%,42.6%),25~34歲為43.4%(40.8%,46.0%),35~44歲為46.0%(43.7%,48.4%),45~54歲為43.4%(41.3%,45.5%),55~64歲為36.9%(35.1%,38.7%),65~74歲為31.7%(30.3%,33.2%),≥75歲為29.4%(27.3%,31.5%)[8]。1991—2011年的全國性調查數據顯示,1991—2011年期間,我國成人正常高值血壓檢出率大體呈現增加趨勢,且其中中青年占比也呈增加趨勢;總體而言,青年、中年的正常高值血壓檢出率較高,且正常高值血壓的年齡標準化檢出率呈現上升趨勢(圖2[31])。2018年在未診斷為高血壓的成人(≥18歲)居民中,正常高值血壓的檢出率為50.9%[9],相比于2011年的檢出率,存在大幅上升趨勢。

圖2

我國人群正常高值血壓的年齡標準化檢出率趨勢

圖2

我國人群正常高值血壓的年齡標準化檢出率趨勢

3 我國成人高血壓的發病率現狀

相對于患病率研究,我國覆蓋地域廣的高血壓發病率研究相對較少,絕大多數為特定地域、特定年齡的高血壓發病率研究。Wu等[32]前瞻性觀察了2009年12月—2014年12月在溫州醫科大學第一附屬醫院接受年度健康檢查的個體,納入標準為首次健康檢查時沒有高血壓和代謝綜合征的參與者以及至少接受過1次重復健康檢查的參與者,經過近5年的隨訪,38 806位體檢者中,有4 505位發生高血壓,發病率為11.6%。Dorjgochoo等[33]隨訪了68 438位40~70歲成人,基線調查時間為2000—2002年,隨訪時間為2004—2007年,結果顯示,高血壓發病率為27.4%。

另有多位學者探索了地域范圍相對較廣的成人高血壓發病情況。Cai等[34]從55 101名血壓正常者中發現12 211例高血壓患者(22.2%,覆蓋15個省、自治區、直轄市);Liu等[35]基于相同隊列,發現高血壓發病密度為29.26/1000人年。Yao等[36]基于中國健康與營養調查隊列,總結了22年的隨訪結果,高血壓累積發病率為33.4%(4 307/12 900,覆蓋12個省、自治區、直轄市)。韓雪玉等[37]隨訪了6個省、直轄市的5 752位35~64歲成人,均為正常高值血壓人群(130~139/80~89 mm Hg),基線調查時間為1992—1993年,隨訪調查時間為2007年,結果有65.5%的調查對象發生高血壓。Lu等[38]隨訪了6 085位30~70歲成人,基線調查時間為2010年,隨訪調查時間為2016—2019年,結果有18.4%的人發展為高血壓。

關于發病率的趨勢研究很少,中國臺灣學者[39]的研究表明,高血壓發病率是下降的。但不同隊列的人群可能存在不同質的問題,如年齡構成不同、性別構成不同、BMI不同等,人群的不同質和隨訪時間的長短可能影響了高血壓發病率研究結果,尚缺乏基于同質人群的高血壓發病趨勢的相關研究。

4 高血壓的高流行態勢提示應全社會共同參與高血壓防治

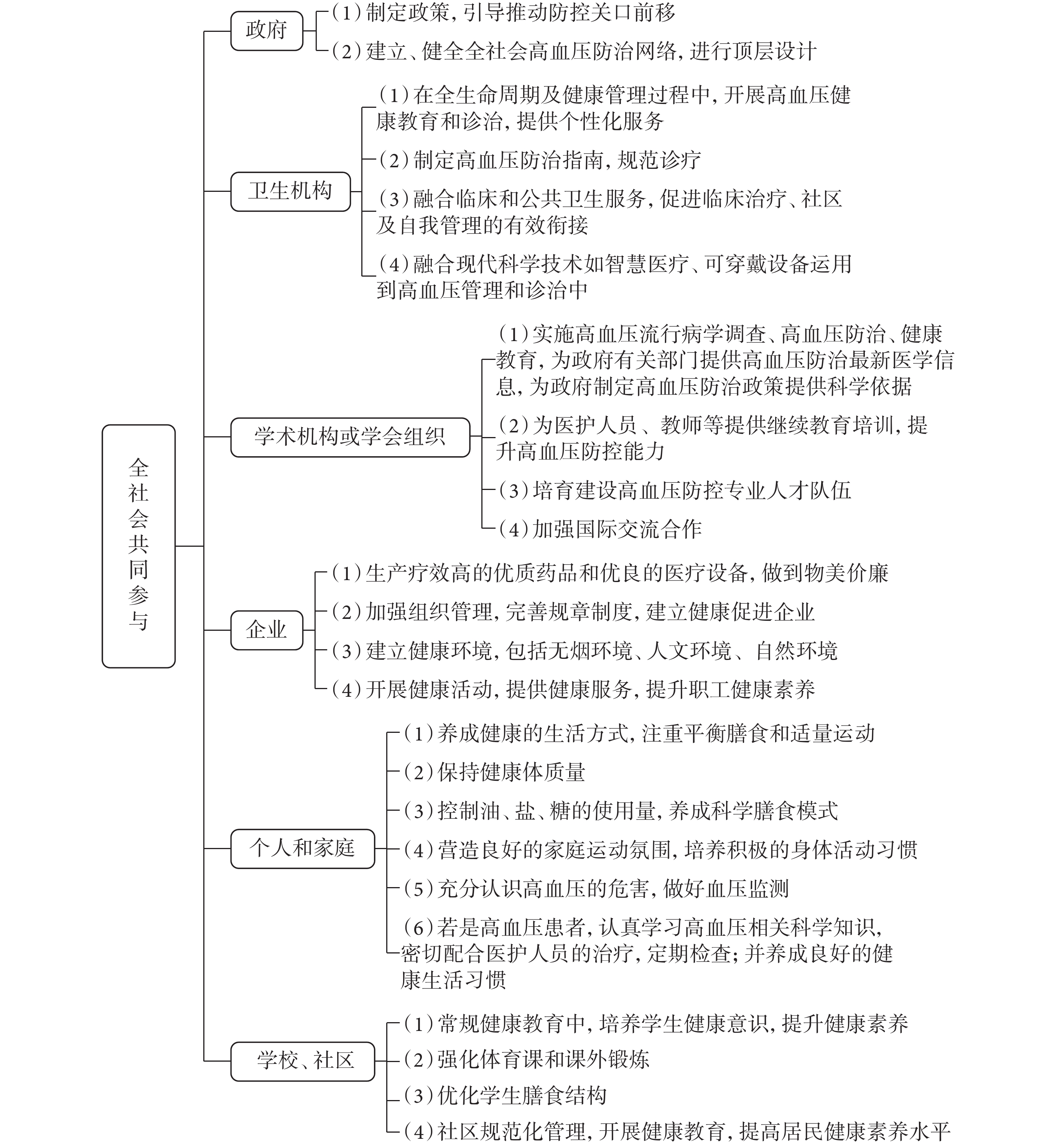

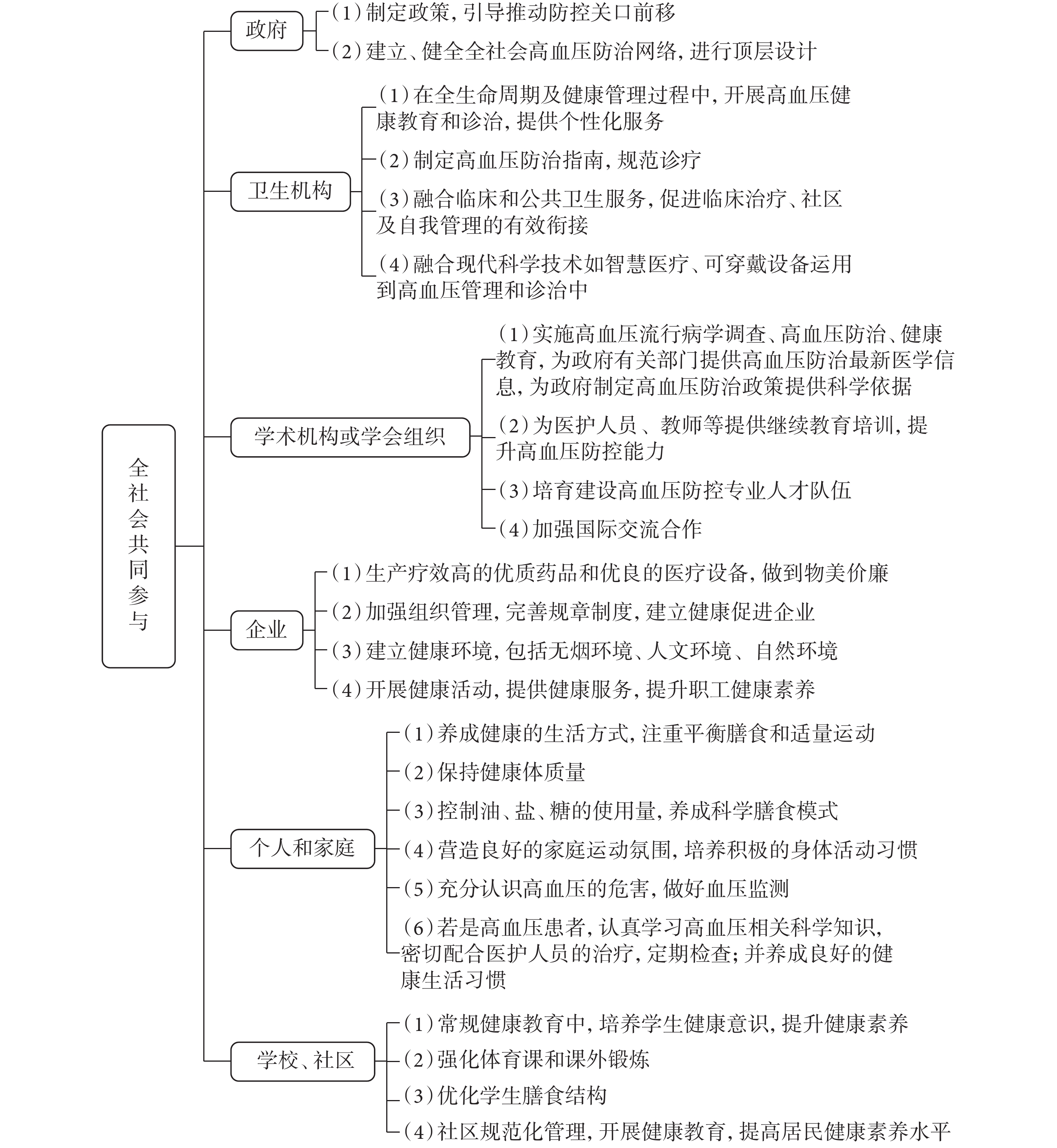

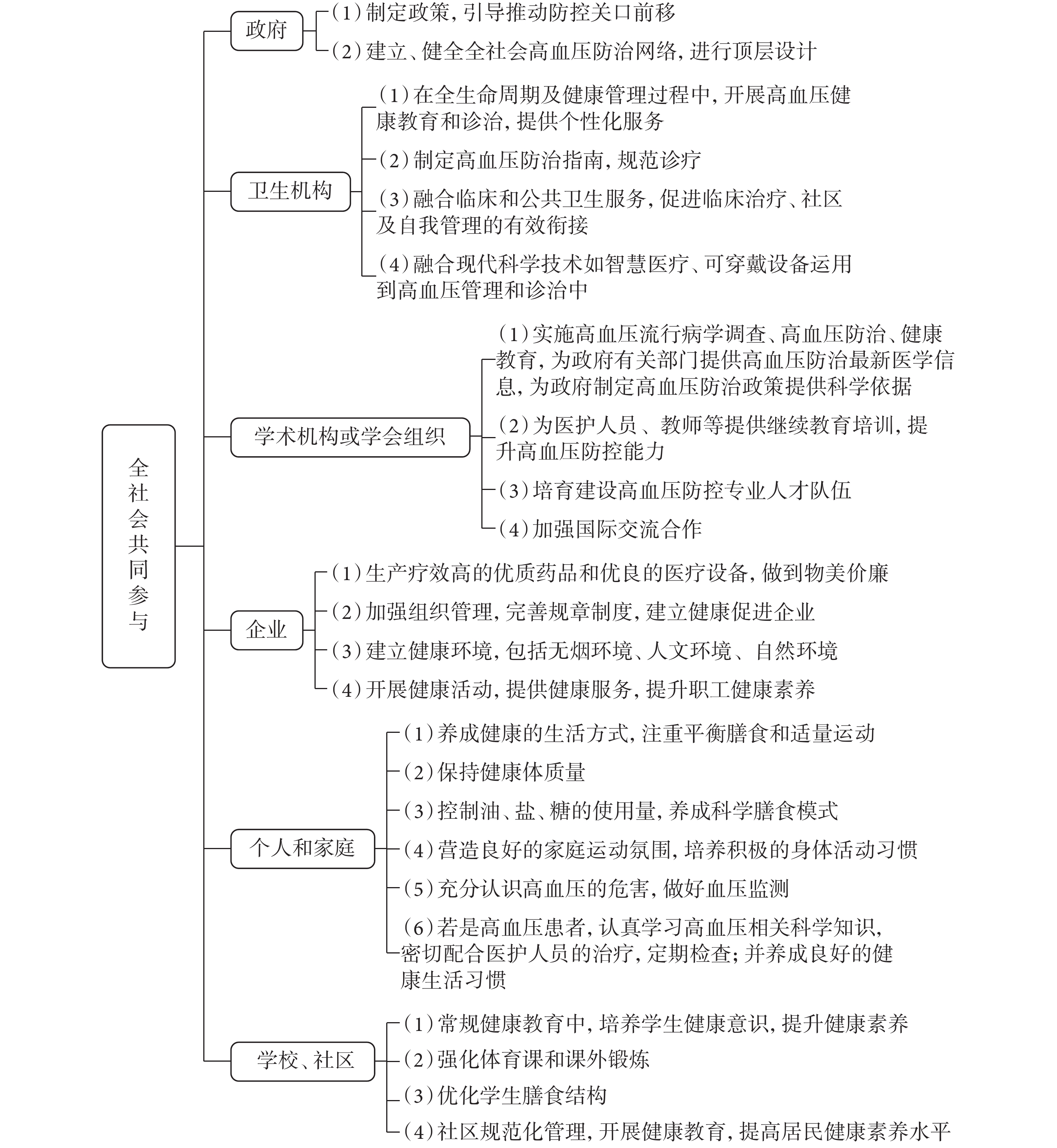

目前我國高血壓防控雖取得了一定效果,但高血壓高流行態勢仍是需面對的棘手問題。既往高血壓防控多依賴于衛生機構人員,但高血壓防控是社會公共衛生問題,涉及全社會各階層。目前衛生機構人員參與還不夠,應建立健全的全社會共同參與的高血壓防控體系:個人、家庭、學會組織、醫護機構和人員、企業、媒體和患者共同參與(圖3)。

圖3

全社會共同參與高血壓防治

圖3

全社會共同參與高血壓防治

總之,《健康中國行動(2019—2030年)》所提出的高血壓防控相關目標的實現,有賴于政府、社會和個人的多措并舉,全社會共同參與,健康知識普及,危險因素干預,主動測量意識提升,首診血壓測量制度落實,政府、學校、企業、學術機構、媒體、個人等共同參與,在各方面做出進一步努力[9]。

利益沖突:無。

作者貢獻:羅云梅負責論文初稿撰寫;曾智、何文博負責論文審核修改;張偉負責論文總體設計、質量控制和審核修改。

2019年全球疾病負擔報告[1-3]顯示,導致全球疾病負擔增加的前3位主要疾病分別為缺血性心臟病、糖尿病和腦卒中。2019年公布的“2017年中國疾病負擔研究報告”[4]指出:1990年導致國人死亡和生命損失年數(years of life lost,YLLs)的前5位疾病分別是下呼吸道感染、新生兒疾病、腦卒中、慢性阻塞性肺疾病和道路交通傷害,而2017年分別是腦卒中、缺血性心臟病、肺癌、慢性阻塞性肺疾病和肝癌。腦卒中從1990年的第3位攀升為2017年導致國人死亡的首要病因,缺血性心臟病一躍進入榜單,其所導致的死亡率增加20.6%,成為導致國人早死的第2大病因。腦卒中和缺血性心臟病均與高血壓緊密相關。此外,國外研究者[5]統計了美國疾病控制與預防中心數據庫數據,探索了心血管病為死亡原因和高血壓為促成因素的人數情況(樣本量超過1 000萬),結果顯示,因高血壓相關心血管病引起的年齡調整死亡率(每100 000人)隨時間顯著增加,由2007年的18.3增加至2017年的23.0,城鄉均呈現增長趨勢,且隨著時間推移,所有年齡組的年齡調整死亡率都在增加。由此可見,高血壓不僅導致了疾病負擔和健康生命年的損失,還會導致死亡率增加。積極預防和控制高血壓是遏制我國心腦血管疾病流行的核心策略。

高血壓及其所引起的腦卒中、缺血性心臟病等心血管疾病,導致較高的疾病負擔和健康損失,是全球負擔最重的疾病,也是我國面臨的重要公共衛生問題之一。目前我國開展了大量的高血壓流行病學調查,通過大規模的流行病學調查和研究,我們可以更好地了解高血壓的發生和流行。筆者現就我國成人高血壓的流行病學現狀和趨勢進行歸納總結如下。

1 我國成人高血壓的患病率變化趨勢

我國自1959年開始,開展了多次高血壓患病率調查,但各次調查的高血壓診斷標準、調查人群和調查地區不盡相同(表1)。診斷標準:1959年的調查對于高血壓的診斷標準為舒張壓>90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)和(或)39歲以下收縮壓>140 mm Hg,40歲以上年齡每增加10歲收縮壓的標準提高10 mm Hg;1980年的調查對于高血壓的診斷標準為收縮壓≥160 mm Hg和(或)舒張壓≥95 mm Hg,但未考慮2周內服藥情況;1991年、2002年、2012年、2015年、2018年的高血壓診斷標準為收縮壓≥140 mm Hg和(或)舒張壓≥90 mm Hg,并考慮2周內的服藥情況。調查人群:1959年、1980年、1991年為≥15歲居民,2002年、2012年、2015年、2018年為≥18歲居民[6-9]。調查地區:調查地區從1959年的13個省市增加到2018年的31個省、自治區、直轄市。盡管診斷標準和調查人群有所差異,但可以大致看出,我國高血壓的患病率總體呈現上升趨勢(圖1)。

圖1

我國成人高血壓的患病率趨勢

圖1

我國成人高血壓的患病率趨勢

此外,2015年的高血壓患病率調查[8]公布了各省份的患病率信息,從總體上看,高血壓患病率存在明顯的地域特征,北京、天津、上海3個直轄市,以及東北黑龍江省和遼寧省、廣東省的高血壓患病率較高;總體而言,西部和中部的高血壓患病率較低(表2)。之后,《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》公布的數據顯示,2018年的年齡標準化患病率達27.5%,與中國高血壓調查的結果相似。

上述幾項研究的患病率是目前描述高血壓患病率趨勢常采用的數據。同期有其他大范圍高血壓調查項目同步開展,但納入對象有時有其他年齡限制,非全部成人。2013—2014年“中國慢性病及其危險因素監測”(之前該項目分別于2004年、2007年進行了調查)項目調查了31個省、自治區、直轄市共計174 621位成年人的高血壓患病情況,結果總體而言,27.8%的中國成年人患有高血壓,調整后的患病率男性高于女性,并且隨著年齡的增長而急劇增加[10]。2014—2017年期間,由國家衛生健康委員會疾病預防控制局開展的“心血管病高危人群早期篩查與綜合干預項目”[11]調查了170萬35~75歲的成年人,調查對象來自31個省(自治區、直轄市),結果顯示高血壓的粗患病率為44.7%,年齡調整后高血壓患病率為37%。

2017年,中國心臟大會發布“十二五”期間高血壓抽樣調查的最新數據:成人高血壓患病率為23.0%,患病人數達2.435億;經過復雜加權后,隨著年齡增長,高血壓患病率呈上升趨勢,男性患病率高于女性(24.3% vs. 21.6%),然而,城市和農村之間的高血壓患病率差異并不顯著(23.1% vs. 22.9%)[12]。2021年《中華流行病學雜志》發表的《2018年中國成年居民高血壓患病與控制狀況研究》[9]報道了2018年“中國慢性病及其危險因素監測”對于全國31個省(自治區、直轄市)成人常住居民的調查結果,成人居民中,正常水平血壓者占35.0%,女性高于男性(P<0.000 1);高血壓患病率為27.5%,男性(30.8%)高于女性(24.2%),農村(29.4%)高于城市(25.7%),華北地區(33.3%)和東北地區(32.7%)高于其他地區。近年我國覆蓋面較廣的高血壓患病率相關研究簡況見表3。

高血壓患病率存在地域差異和性別差異,以及存在上升趨勢的原因考慮與以下因素有關。(1)地域差異,主要與食鹽攝入、超重和肥胖、氣候和飲酒因素有關。首先是食鹽攝入存在地域差異。2002年的中國居民健康與營養調查報告指出,中國居民的食鹽攝入量為12.5 g/d,其中東部的江蘇省,東北部黑龍江省、遼寧省,以及中部河南省、湖北省的食鹽攝入量均超過了10.0 g/d[20],表明食鹽攝入存在地域差異。第二是超重和肥胖流行存在地域差異。我國最近最大規模的關于超重和肥胖患病率及相關并發癥的研究[21]調查了來自全國243個城市1 580萬名符合條件的成人體重指數(body mass index,BMI)情況,結果表明,北方人群超重/肥胖流行率普遍高于南方。第三是氣候因素。北方冬季時間長,氣溫低。研究[22]表明,在寒冷季節,無論是高血壓患者還是正常個體,均存在收縮壓升高的現象,冬季(12月至次年2月)居民的收縮壓比夏季(6~8月)約高10 mmHg。第四是飲酒因素。2010—2012年我國20~79歲男性飲酒者平均每日不同酒類酒精攝入量的研究[23]表明,北方20~79歲男性的日均飲低度白酒的量約是南方男性人群的1.8倍,而長期飲酒與高血壓的發生有關。(2)性別差異。導致男性高血壓患病率高于女性的原因與影響高血壓發生的一些因素,如吸煙、飲酒、肥胖等,在女性人群中的流行情況好于男性有關。首先是超重和肥胖因素。最新研究[24]顯示,肥胖流行存在明顯的性別差異,男性肥胖比例較女性更高且肥胖年齡往往更年輕;男性超重的比例為41.1%,女性為27.7%;男性肥胖的比例為18.2%,女性為9.4%。其次是食鹽因素。女性食鹽攝入量也低于男性[25]。此外,在吸煙和飲酒方面,中國的平均吸煙率在25%左右,但是男女吸煙率差距極大,男性吸煙率接近50%(2003年為48.4%),女性吸煙率僅3.1%左右[26],煙民中絕大部分為男性;2003年男性吸煙率是女性的16倍,2013年為17倍。在中國,有33%的男性報告在大多數周飲酒,而女性只有2%[27]。最后,性染色體和性激素也是導致男女高血壓發病率和患病率不同的生理原因。(3)患病率上升,主要與食鹽攝入超標有關,盡管我國居民的食鹽攝入量有所減少,但總體仍接近10 g/d,遠遠高于推薦水平(5 g/d),這可能是我國高血壓患病率較高且上升較快的最主要原因。

在全球高血壓患病率的時間趨勢上,有學者[28]系統回顧了2000—2010年期間全球的患病率變化,結果顯示,全球成人高血壓患病率從2000年的26.4%上升到2010年的31.1%,10年間高血壓患病率上升約5%,這種增長在男性和女性中一致。2021年,Lancet發表了由倫敦帝國理工學院和WHO主持撰寫的首份全球高血壓流行趨勢綜合分析報告[29],該報告顯示,在過去30年,30~79歲成人高血壓人數已從6.5億上升到12.8億,且中國是30年間高血壓患病率上升幅度最高的國家之一。

2 我國成人正常高值血壓檢出率的變化趨勢

2015年,Egan等[30]的研究表明,全世界有31%的成人患高血壓,另有25%~50%處于正常高值血壓水平。Gu等[14]對我國11省≥40歲人群的調查研究表明,正常高值血壓檢出率為34.5%;2000—2001年對10省市成年人的橫斷面調查結果表明,正常高值血壓檢出率為38.0%,高血壓患病率為25.1%。整體上,2017年我國18歲及以上成人正常高值血壓檢出率為41.4%,估計人數高達4.363億;高血壓患病率為23.0%,估計患病人數達2.435億[12]。2012—2015年開展的全國高血壓抽樣調查結果顯示,我國成人正常高值血壓的粗檢出率為41.3%(39.3%,43.2%),其中18~24歲為39.9%(37.4%,42.6%),25~34歲為43.4%(40.8%,46.0%),35~44歲為46.0%(43.7%,48.4%),45~54歲為43.4%(41.3%,45.5%),55~64歲為36.9%(35.1%,38.7%),65~74歲為31.7%(30.3%,33.2%),≥75歲為29.4%(27.3%,31.5%)[8]。1991—2011年的全國性調查數據顯示,1991—2011年期間,我國成人正常高值血壓檢出率大體呈現增加趨勢,且其中中青年占比也呈增加趨勢;總體而言,青年、中年的正常高值血壓檢出率較高,且正常高值血壓的年齡標準化檢出率呈現上升趨勢(圖2[31])。2018年在未診斷為高血壓的成人(≥18歲)居民中,正常高值血壓的檢出率為50.9%[9],相比于2011年的檢出率,存在大幅上升趨勢。

圖2

我國人群正常高值血壓的年齡標準化檢出率趨勢

圖2

我國人群正常高值血壓的年齡標準化檢出率趨勢

3 我國成人高血壓的發病率現狀

相對于患病率研究,我國覆蓋地域廣的高血壓發病率研究相對較少,絕大多數為特定地域、特定年齡的高血壓發病率研究。Wu等[32]前瞻性觀察了2009年12月—2014年12月在溫州醫科大學第一附屬醫院接受年度健康檢查的個體,納入標準為首次健康檢查時沒有高血壓和代謝綜合征的參與者以及至少接受過1次重復健康檢查的參與者,經過近5年的隨訪,38 806位體檢者中,有4 505位發生高血壓,發病率為11.6%。Dorjgochoo等[33]隨訪了68 438位40~70歲成人,基線調查時間為2000—2002年,隨訪時間為2004—2007年,結果顯示,高血壓發病率為27.4%。

另有多位學者探索了地域范圍相對較廣的成人高血壓發病情況。Cai等[34]從55 101名血壓正常者中發現12 211例高血壓患者(22.2%,覆蓋15個省、自治區、直轄市);Liu等[35]基于相同隊列,發現高血壓發病密度為29.26/1000人年。Yao等[36]基于中國健康與營養調查隊列,總結了22年的隨訪結果,高血壓累積發病率為33.4%(4 307/12 900,覆蓋12個省、自治區、直轄市)。韓雪玉等[37]隨訪了6個省、直轄市的5 752位35~64歲成人,均為正常高值血壓人群(130~139/80~89 mm Hg),基線調查時間為1992—1993年,隨訪調查時間為2007年,結果有65.5%的調查對象發生高血壓。Lu等[38]隨訪了6 085位30~70歲成人,基線調查時間為2010年,隨訪調查時間為2016—2019年,結果有18.4%的人發展為高血壓。

關于發病率的趨勢研究很少,中國臺灣學者[39]的研究表明,高血壓發病率是下降的。但不同隊列的人群可能存在不同質的問題,如年齡構成不同、性別構成不同、BMI不同等,人群的不同質和隨訪時間的長短可能影響了高血壓發病率研究結果,尚缺乏基于同質人群的高血壓發病趨勢的相關研究。

4 高血壓的高流行態勢提示應全社會共同參與高血壓防治

目前我國高血壓防控雖取得了一定效果,但高血壓高流行態勢仍是需面對的棘手問題。既往高血壓防控多依賴于衛生機構人員,但高血壓防控是社會公共衛生問題,涉及全社會各階層。目前衛生機構人員參與還不夠,應建立健全的全社會共同參與的高血壓防控體系:個人、家庭、學會組織、醫護機構和人員、企業、媒體和患者共同參與(圖3)。

圖3

全社會共同參與高血壓防治

圖3

全社會共同參與高血壓防治

總之,《健康中國行動(2019—2030年)》所提出的高血壓防控相關目標的實現,有賴于政府、社會和個人的多措并舉,全社會共同參與,健康知識普及,危險因素干預,主動測量意識提升,首診血壓測量制度落實,政府、學校、企業、學術機構、媒體、個人等共同參與,在各方面做出進一步努力[9]。

利益沖突:無。

作者貢獻:羅云梅負責論文初稿撰寫;曾智、何文博負責論文審核修改;張偉負責論文總體設計、質量控制和審核修改。