2022年全球癌癥數據統計于近期發布。該文立足于國際癌癥研究機構( International Agency for Research on Cancer,IARC)最新的GLOBCAN數據,系統性分析全球185個國家36種癌癥的發病和死亡情況。國際癌癥負擔在未來30年將繼續加重,已成為包括中國等諸多國家面臨的嚴峻公共衛生問題及社會問題。本文對全球最新癌癥流行病學數據要點進行解讀,關注癌癥流行病學演變進程及未來發展趨勢,旨在開闊腫瘤防治的國際視野,以期對我國腫瘤防治工作提供參考和指導。

引用本文: 王培宇, 黃祺, 王少東, 陳先凱, 張瑞祥, 趙佳, 邱滿堂, 李印, 李向楠. 《全球癌癥統計數據2022》要點解讀. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(7): 933-954. doi: 10.7507/1007-4848.202405013 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癌癥是導致全球疾病負擔的主要因素之一,而全球癌癥負擔在未來30年還將持續加重[1-2],給人類生命安全和生活質量造成重大威脅。數據顯示全球癌癥導致的死亡占比約為1/6,占非傳染性疾病所致死亡的近1/4,是導致全球非傳染性過早死亡的重要因素[3]。癌癥不僅縮短了患者預期壽命,也導致了嚴重的社會經濟負擔,已成為包括中國在內的全球重大公共衛生問題[4]。

腫瘤登記監測工作有利于分析癌癥流行病學特征、部署癌癥防控策略、研究癌癥防控科學及評估癌癥防控效果。國際癌癥研究機構(IARC)建立了涵蓋全球185個國家36類惡性腫瘤的登記中心和監測網絡,構建GLOBOCAN數據庫以進行數據儲存、統計分析及成果發布,并通過全球癌癥觀察平臺(https://gco.iarc.who.int)實現癌癥統計數據的共享與可視化[5]。近期,《全球癌癥統計數據2022》基于最新的GLOBOCAN數據對2022年全球癌癥發病和死亡情況進行了系統性分析[1]。本文對其要點進行解讀,總結全球最新癌癥流行病學特征,關注癌癥流行病學演變進程及發展趨勢,旨在開闊癌癥防治的國際視野,助力我國癌癥防控決策。

1 全球癌癥統計數據來源及特點

全球癌癥統計數據是對GLOBOCAN數據庫的匯總分析,間隔兩年發布一次,主要關注惡性腫瘤發病率及死亡率情況。

全球癌癥統計數據系列研究的亞組分析指標主要包括性別、年齡、腫瘤類型、地區分布及地區發展程度等。除外癌癥新發病例及死亡病例數量,該系列研究采用年齡標準化率(age-standardized rate,ASR)和累積風險(cumulative risk,CMS)校正不同人群的年齡結構差異[6],以實現對癌癥發病和死亡風險的直接標準化比較。ASR包括發病率及死亡率,分別定義為基于1966年Segi-Doll世界標準人群的每10萬人年中新發癌癥數量及死亡數量。CMS包括發病率和死亡率(假設沒有競爭性死因),是指75歲前患癌或死于癌癥的累積風險。在全球人口老齡化負擔日益嚴重的背景下,ASR及CMS的使用可以避免人口老齡化導致癌癥發病及死亡負擔加重的混雜影響,有助于實現對癌癥負擔及防控效果的真實評價[7-8]。該系列研究采用聯合國人口司的全球區域劃分標準,匯報全球20個區域的癌癥發病和死亡信息[9]。基于聯合國開發計劃署的人類發展報告[10],將不同國家和地區按照人類發展指數(human development index,HDI)劃分為極高、高度、中等及低度。HDI由健康長壽、知識的獲取和生活水平3部分內容構成,涵蓋經濟和社會方面的指標,能較全面、科學地反映一個國家的發展水平[11]。HDI的使用有助于綜合分析人類發展程度同癌癥流行病學的聯系、探索全球癌癥流行病學演變特征,便于不同國家及地區制定符合自身實際、具有針對性的腫瘤防治決策。中國(高度HDI)和印度(中等HDI)因龐大的人口基數而被單獨列出進行分析報道。

《全球癌癥統計數據2022》[1]聚焦于2022年全球癌癥新發病及死亡情況,與2018年及2020年數據分析及匯報方法基本一致[12-13],特別是對2050年全球癌癥負擔進行了預測分析。癌種亞類分析中,除外特別說明,肺癌統計納入氣管及支氣管惡性腫瘤,肝癌包含肝內膽管癌,將結腸癌、直腸癌與肛門癌統稱為結直腸癌,將皮膚黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌(nonmelanoma skin cancer,NMSC)(除外基底細胞癌)單獨列出,且將NMSC列入其他腫瘤進行分析匯報。

2 2022年全球癌癥發病和死亡情況

2.1 全球癌癥總體發病和死亡情況

全球癌癥統計數據顯示2022年全球新發癌癥1 996萬例(表1,除外NMSC為1 873萬例)。2022年全球癌癥死亡974萬(表2,除外NMSC為967萬例),其中男543萬例、女431萬例。肺癌發病率位于全球惡性腫瘤第1位(12.4%),隨后依次為女性乳腺癌(11.6%)、結直腸癌(9.6%)、前列腺癌(7.3%)及胃癌(4.9%)。全球肺癌致死182萬例(18.7%),位居癌癥死亡例數第1,隨后依次為結直腸癌(9.3%)、肝癌(7.8%)、女性乳腺癌(6.9%)及胃癌(6.8%)。

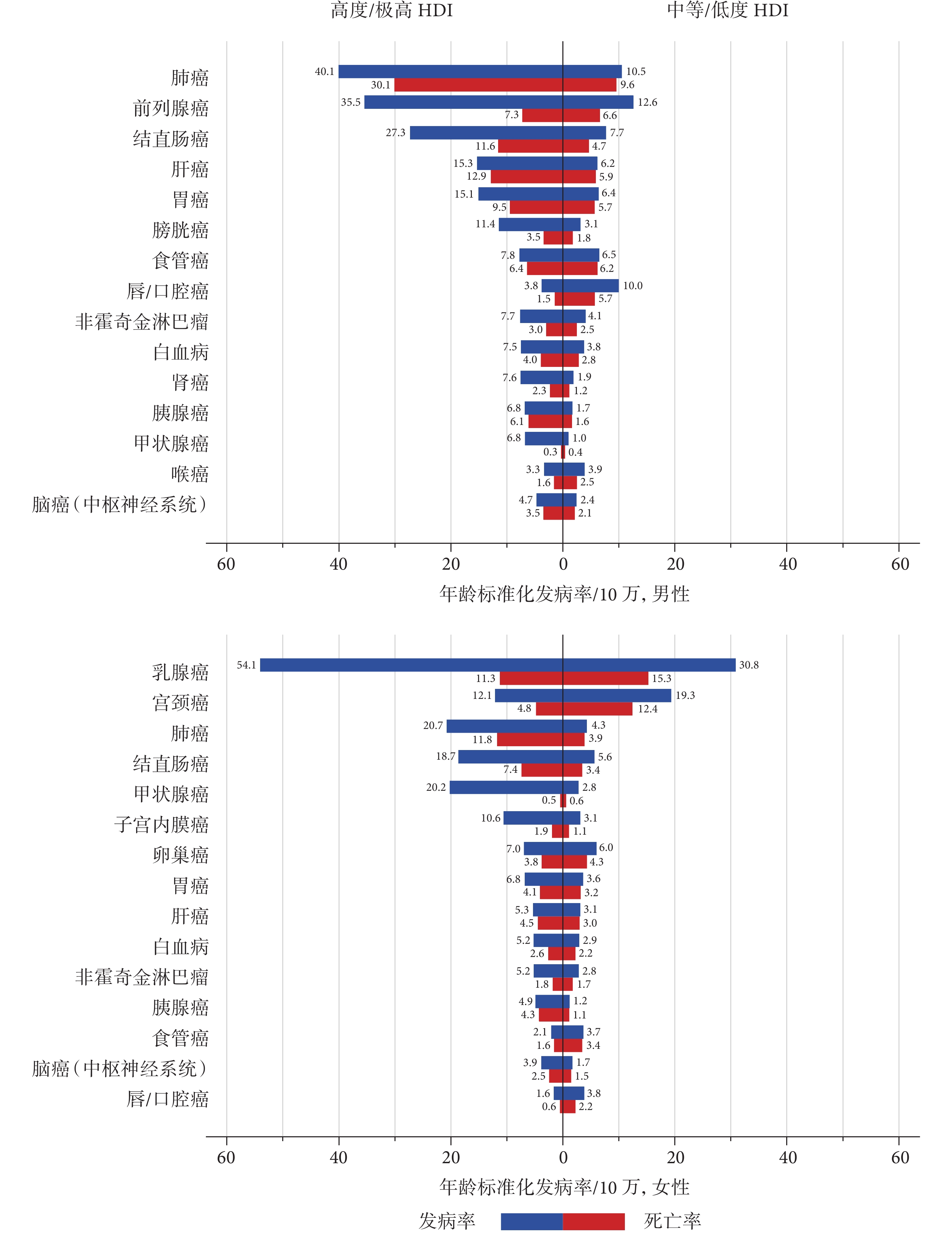

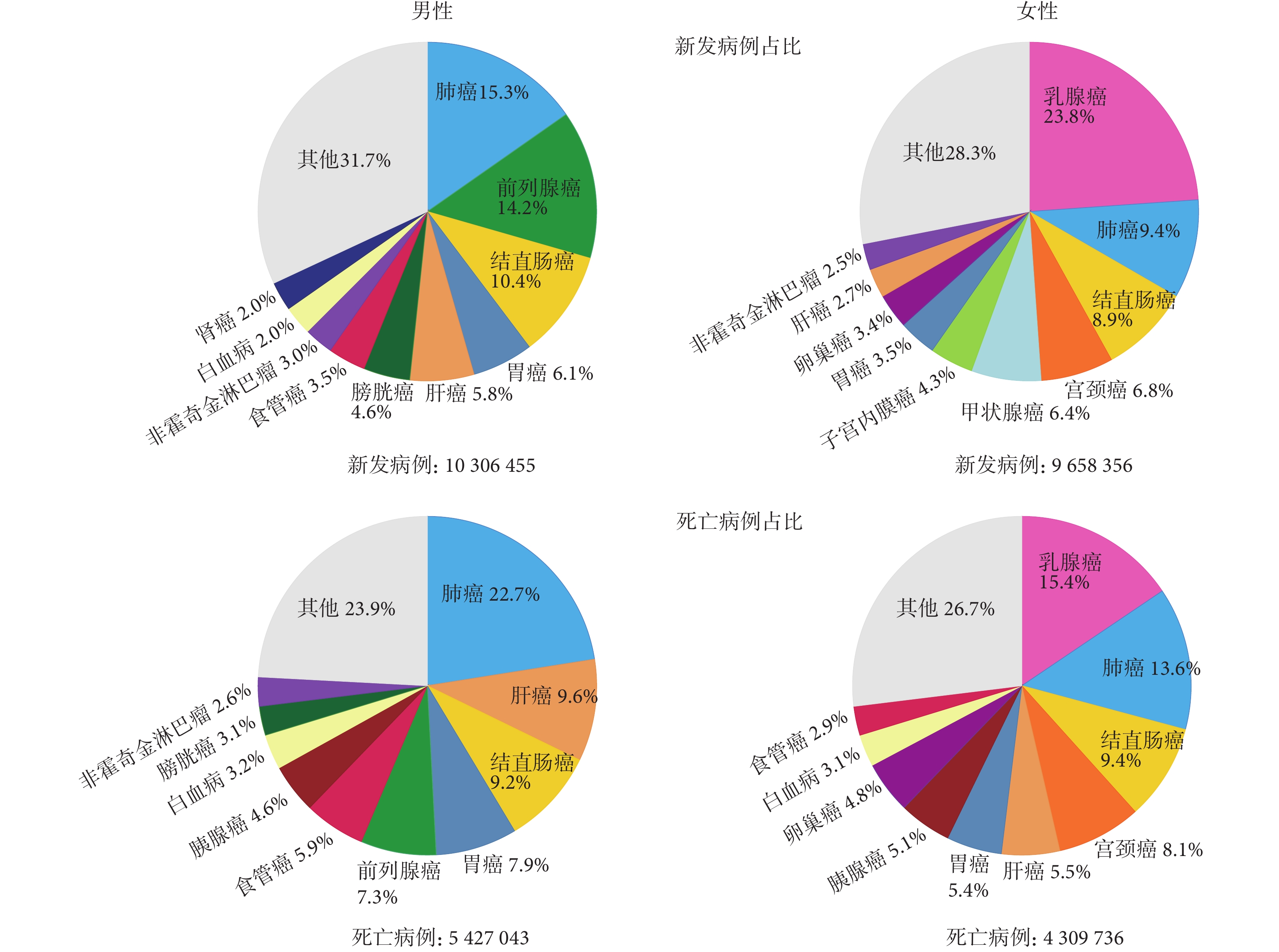

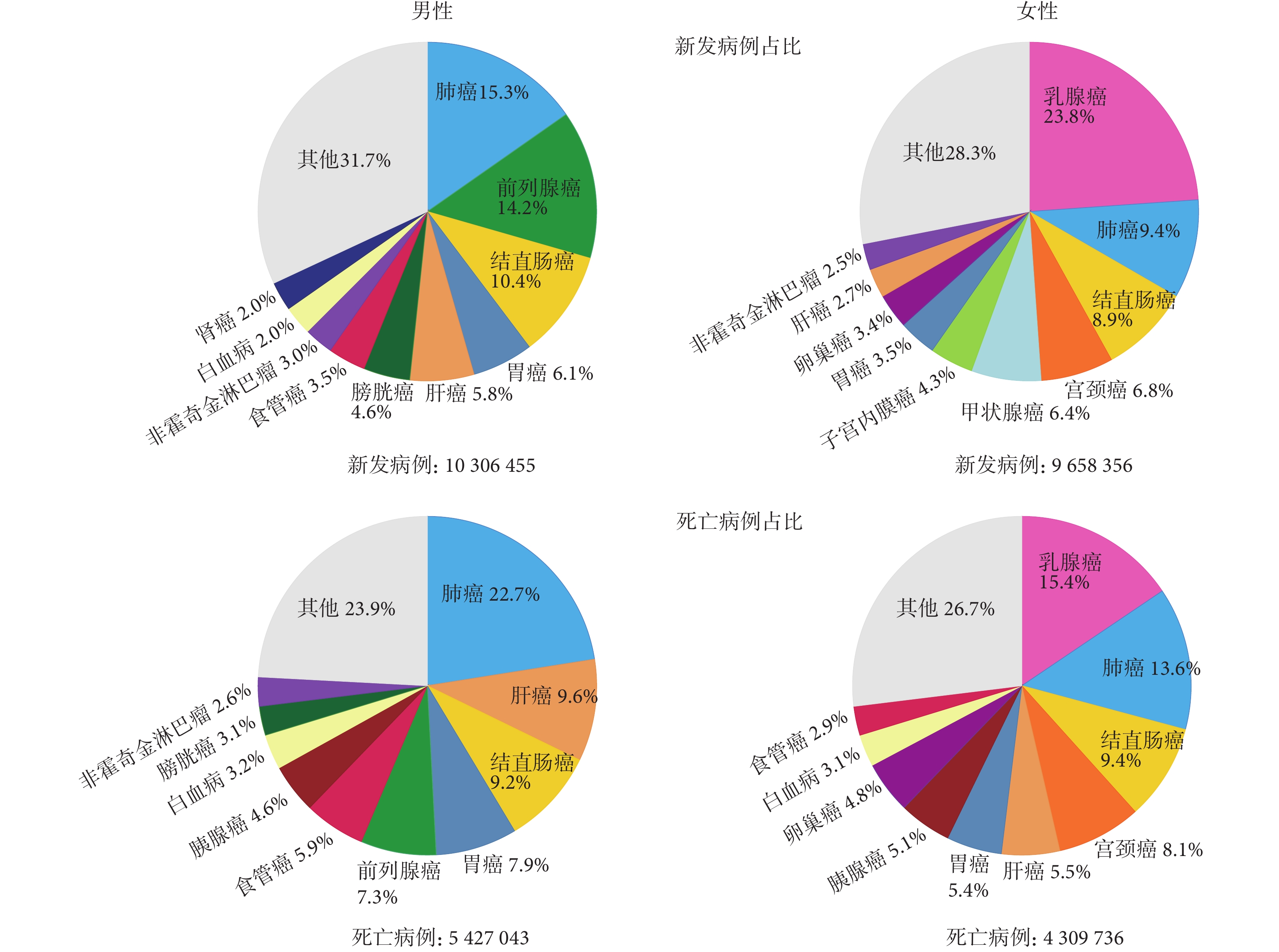

2022年36種癌癥發病及死亡例數、ASR發病率及死亡率、CMS發病及死亡風險數據見表3。男性75歲前累積患癌風險略高于女性(21.8% vs. 18.5%),意味著無論男性或女性每5人中約有1人在一生中罹患癌癥。男性75歲前累積癌癥致死風險則顯著高于女性(11.4% vs. 7.97%),提示每8位男性或每12位女性死于癌癥。具體癌癥分類中,男性最常見的惡性腫瘤為肺癌(15.3%),隨后依次為前列腺癌(14.2%)、結直腸癌(10.4%)、胃癌(6.1%)及肝癌(5.8%);肺癌是男性惡性腫瘤第1位殺手,致死例數占比為22.7%,隨后依次為肝癌(9.6%)、結直腸癌(9.2%)、胃癌(7.9%)及前列腺癌(7.3%)。女性最常見的惡性腫瘤為乳腺癌(23.8%),隨后依次為肺癌(9.4%)、結直腸癌(8.9%)、宮頸癌(6.8%)及甲狀腺癌(6.4%);乳腺癌所致女性死亡占15.4%,隨后依次為肺癌(13.6%)、結直腸癌(9.4%)、宮頸癌(8.1%)及肝癌(5.5%)。無論男性或女性,前5種最常見惡性腫瘤占新發病例及死亡總數50%以上;見圖1。上述數據提示2022年全球男性及女性癌癥負擔均較為嚴峻。

圖1

2022年全球男性及女性新發癌癥及癌癥死亡情況(例)

圖1

2022年全球男性及女性新發癌癥及癌癥死亡情況(例)

數據及圖表來源于GLOBOCAN 2022,圖中展示發病率及死亡率前10位癌癥的占比情況;非黑色素瘤皮膚癌(除外基底細胞癌)列入其他分類進行分析匯報

2.2 全球癌癥發病和死亡情況的區域差異

2022年亞洲癌癥新發病例占全球癌癥新發病例總數的49.2%,而癌癥致死例數超過全球癌癥致死總例數的1/2(56.1%),這與該地區龐大的人口基數密切相關(占全球總人口59.2%)。縱觀全球,亞洲和非洲地區癌癥死亡占比超出癌癥發病占比(亞洲:56.1% vs. 49.2%;非洲:7.8% vs. 5.9%),而歐洲、美洲及大洋洲癌癥死亡占比低于癌癥發病占比(歐洲:20.4% vs. 22.4%;美洲:14.9% vs. 22.1%;大洋洲:0.8% vs. 1.4%)。造成這一差異的原因包括亞洲及非洲地區發展中國家及欠發達人口占比較高,醫療資源欠缺導致癌癥診斷延遲及治療效果不佳。另一方面,歐洲、美洲及大洋洲癌癥新發病例及死亡病例占比高于人口基數占比(人口基數占比分別為9.6%、13.1%及0.5%),亞洲及非洲癌癥新發病例及致死病例占比則低于人口基數占比(人口基數占比分別為59.2%及17.6%),提示發達國家居民具有更高的患癌風險。基于全球五大洲劃分的24個區域內癌癥ASR發病率及死亡率、CMS發病及死亡風險見表4。同一大洲的不同區域,癌癥總體發病率和死亡率可存在較大差異。

數據2022納入的185個國家的癌癥流行病學特征存在顯著差異。男性患者中,前列腺癌在118個國家占據惡性腫瘤發病率首位,這些國家主要分布在美洲大部、西歐、非洲中南部及大洋洲,隨后依次是肺癌(33個國家,主要分布在東亞、東南亞、西亞、東歐及北非)、肝癌(11個國家)、結直腸癌(9個國家)及胃癌(8個國家)。肺癌在89個國家中是男性患者癌癥致死的首位原因,這些國家主要分布于美洲大部、歐洲大部、北非、東亞、中亞、西亞及大洋洲,隨后依次為前列腺癌(52個國家,主要分布于美洲中部及非洲中部)、肝癌(24個國家)、胃癌(8個國家)及結直腸癌(5個國家)。女性患者中,乳腺癌在全球大多數國家位于惡性腫瘤發病率第1位(157個國家),隨后依次為宮頸癌(25個國家,主要分布于非洲西部及南部)、肺癌(中國及朝鮮)和肝癌(蒙古)。女性癌癥死亡數據中,乳腺癌在112個國家位于第1位,這些國家主要分布于南美、東歐、南歐、東南亞、中南亞、西亞及非洲北部,隨后依次為宮頸癌(37個國家,主要分布于非洲西部和中南部及南美洲西部)、肺癌(23個國家,主要分布于北美、東亞、北歐及大洋洲)、肝癌(6個國家)和結直腸癌(4個國家)。全球癌癥分布的地理差異可能是人口構成、地區發展程度、生活方式等多因素共同作用的結果,增加了全球癌癥防控的復雜性和挑戰性,需要全球各國家加強區域內及跨區域的交流協作,以增強癌癥防控效率和效果。

2.3 人類發展程度與癌癥發病及死亡情況

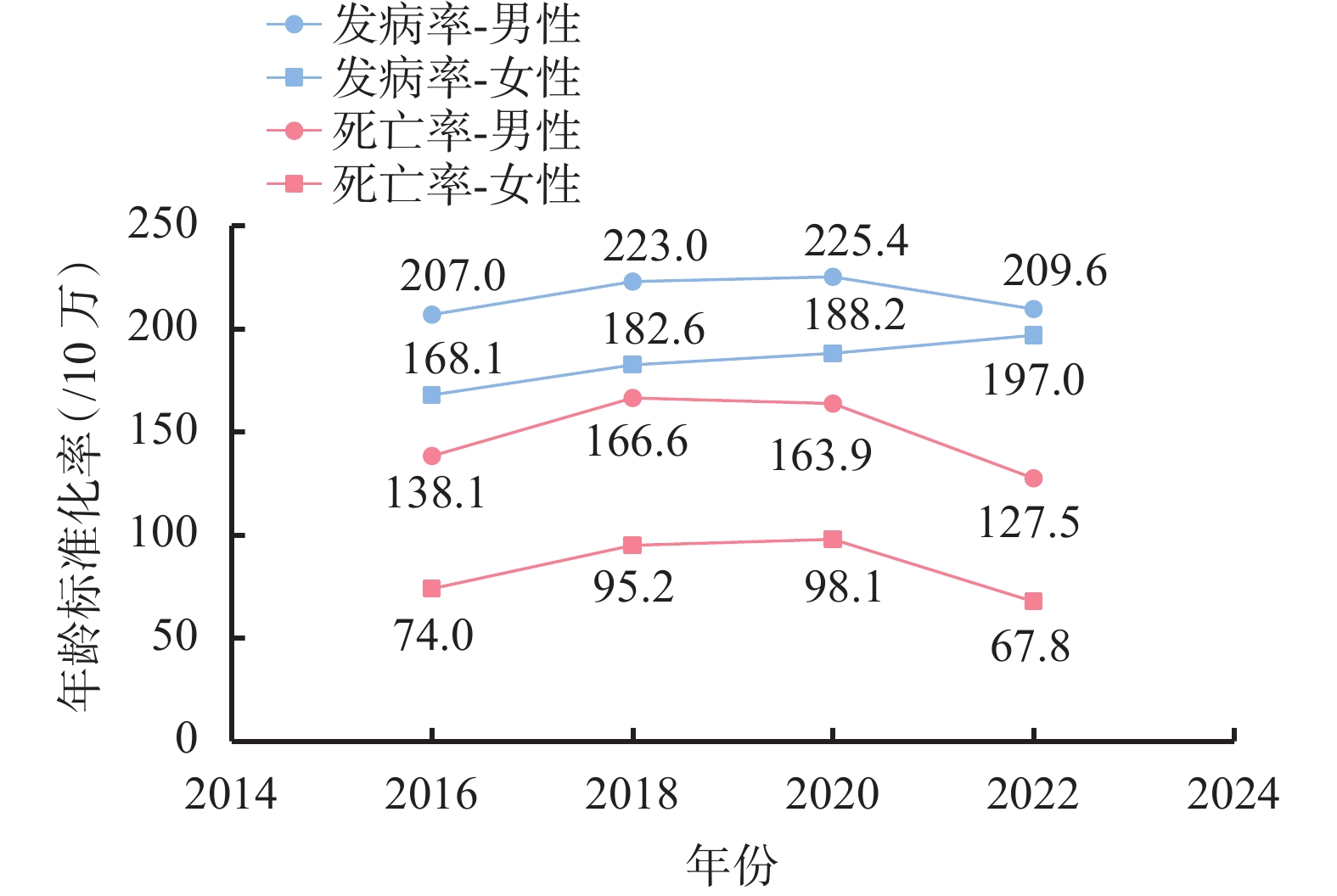

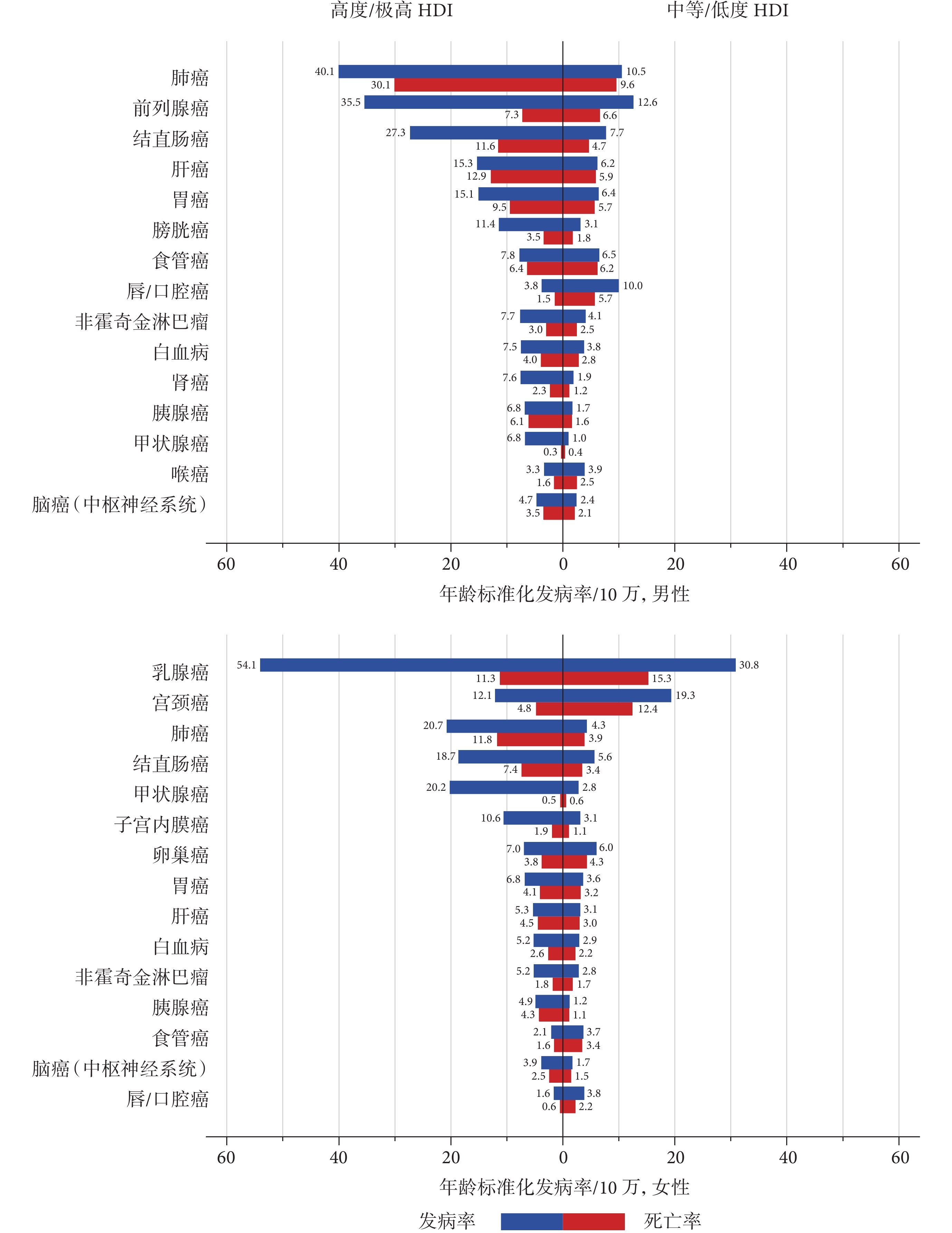

全球癌癥ASR發病率和死亡率分析見表4。隨著區域人類發展程度提升,男性患癌風險逐級上升,CMS由低度發展區域的10.5%上升至極高發展程度的31.5%。男性因癌癥死亡風險也呈上升趨勢,高度/極高發展程度區域內男性居民癌癥死亡率高于中等/低度發展區域,然而死亡率增幅較發病率增幅則有所降低。女性患癌風險在極高及高度發展區域相當,在中等及低度發展區域相當,且高度/極高發展區域顯著高于中等/低度發展區域。然而,女性患者癌癥死亡風險隨著區域發展程度提升并無顯著增加。中國男性及女性的癌癥總體發病率和死亡率同高度發展區域相符,而印度男性及女性的癌癥總體發病率和死亡率同中等及低度發展區域相近。隨著區域發展程度提升,發病率增高的癌癥類型包括肺癌、女性乳腺癌、結直腸癌、肝癌、胃癌、前列腺癌、甲狀腺癌、胰腺癌、膀胱癌等,發病率顯著下降的癌癥類型主要包括宮頸癌及唇/口腔癌;見圖2。隨著區域發展程度提升,包括煙草[14]、酒精[15]、超重[16]、環境污染[17]、運動缺乏[18-19]及情緒壓力[20]等在內的癌癥危險因素暴露水平有顯著提升,這可能是導致癌癥發病風險增高的重要因素,也是進行癌癥風險干預的重要切入點。另一方面,高度/極高發展區域優異的基礎醫療保障及治療水平的提升可能通過早期診斷和有效治療而降低癌癥死亡風險,這在女性乳腺癌有集中體現;見圖2。

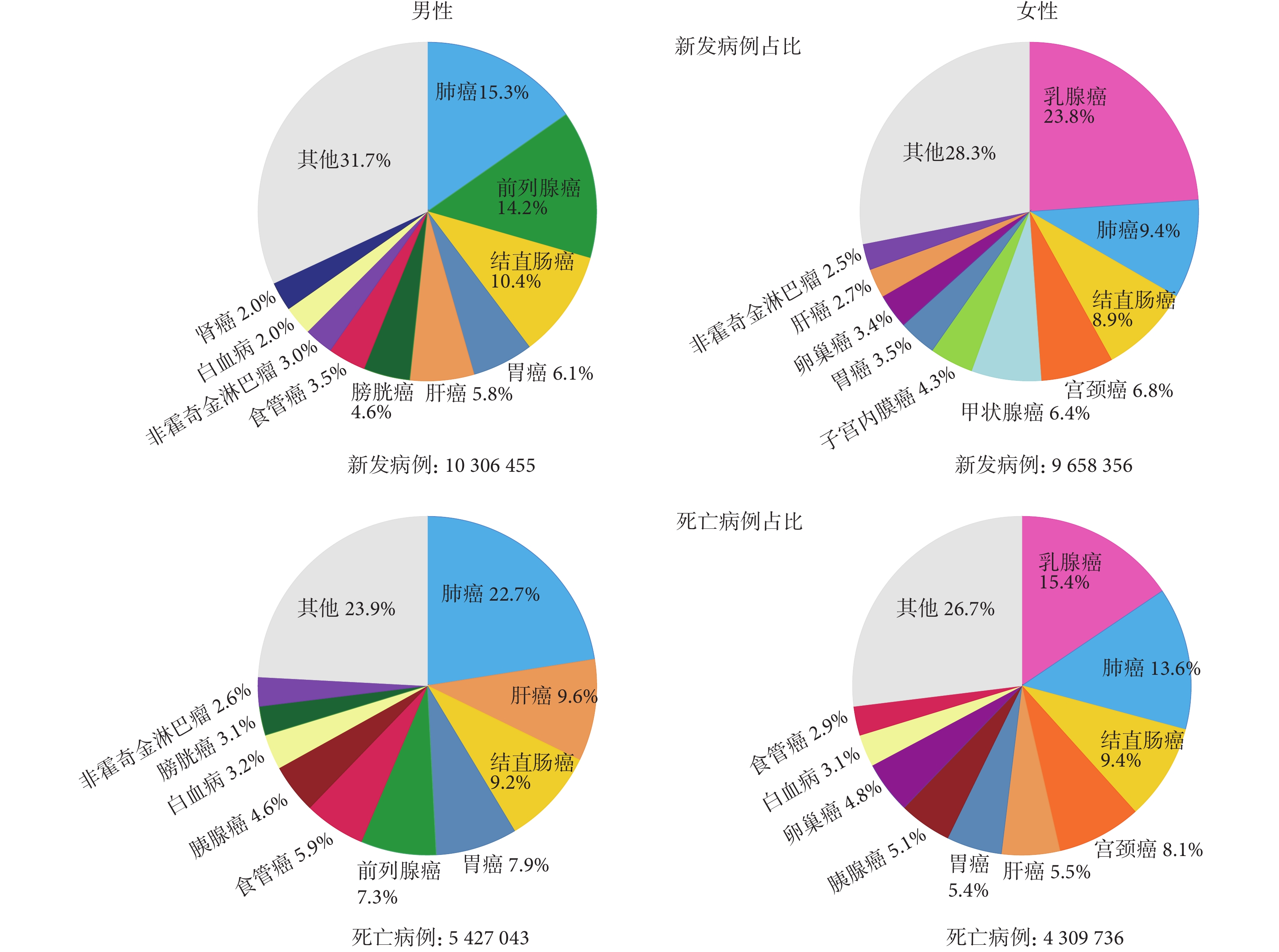

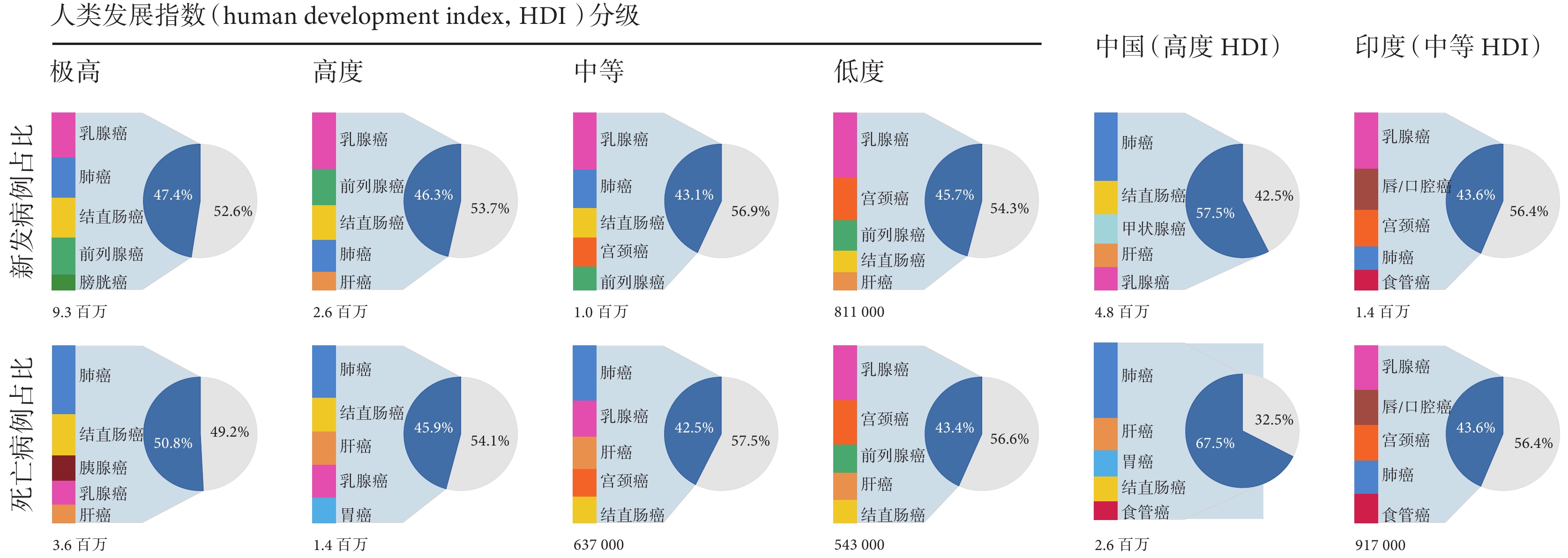

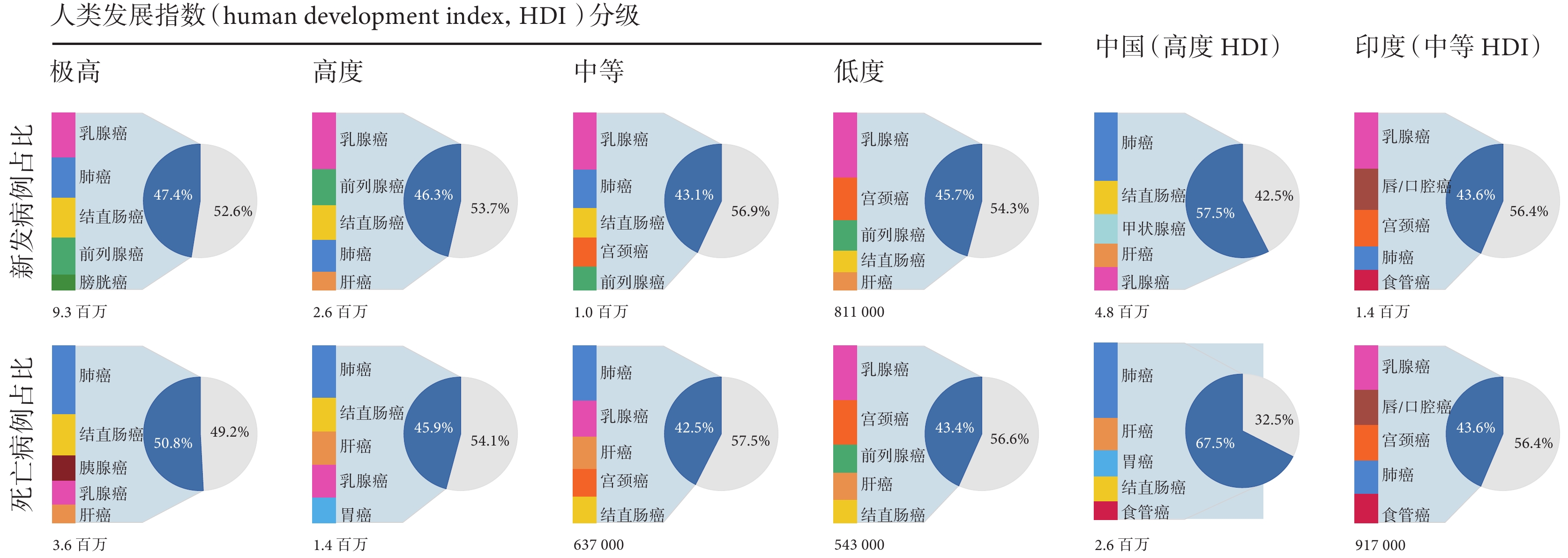

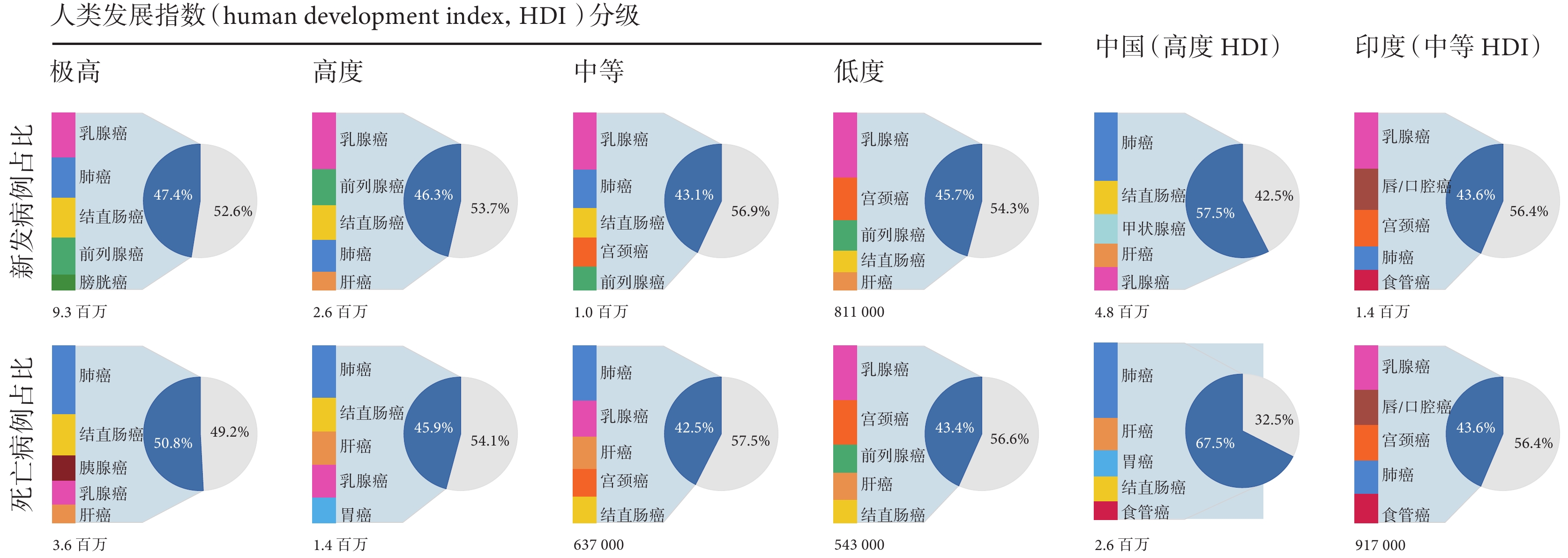

不同人類發展程度的區域劃分下,發病率或死亡率最高的5種惡性腫瘤對癌癥負擔的貢獻占比均超過40%(圖3)。盡管全球肺癌發病率位于惡性腫瘤第一位,極高、高度(除外中國)、中等及低度發展區域最常見的惡性腫瘤均為乳腺癌。引起這種差異性現象的主要原因是中國作為人口基數大國的特殊性癌癥流行病學情況,特別是肺癌的高發病率。肺癌導致的死亡占比在低度發展區域以外區域內均居惡性腫瘤第一位,其在低度發展區域的發病占比和死亡占比均較低。相對地,女性乳腺癌在低度發展區域是導致癌癥死亡的首要原因,且女性乳腺癌導致的死亡占比隨人類發展程度的增高呈下降趨勢。類似地,宮頸癌在中等及低度發展區域的發病和死亡占比顯著高于極高及高度發展區域,且隨著人類發展程度增高而下降。相對地,結直腸癌發病和死亡占比在不同發展程度區域及中國均位于惡性腫瘤前5位,且隨著人類發展程度增高呈上升趨勢。前列腺癌在不同發展程度區域的發病占比位于惡性腫瘤前5位,而其死亡率相對較低。肝癌僅在高度及低度發展區域和中國位于惡性腫瘤發病率前5位,而其死亡率較高,在不同發展程度區域及中國均位于惡性腫瘤前5位。印度作為人口基數大國,其唇/口腔癌和食管癌的發病和死亡占比均位于惡性腫瘤前5位,這有別于其他中等發展程度區域。而中國甲狀腺癌發病占比位于惡性腫瘤第3位,這也顯著高于其他發展程度區域。全球腫瘤流行病學的區域發展程度差異是開展腫瘤防控工作時需要重點考慮的內容,這一方面體現在不同發展程度區域內的癌癥分布譜及風險因素暴露水平存在顯著差異,另一方面也體現在區域發展程度的提升伴隨有癌癥流行病學特征的演變。因此,因地制宜、提前施策干預可能是提升全球癌癥防控效果的有效手段。

圖3

2022年不同人類發展程度區域內各類癌癥新發病例及死亡病例排序與占比

圖3

2022年不同人類發展程度區域內各類癌癥新發病例及死亡病例排序與占比

數據及圖表來源于文獻[1],圖中展示男性及女性總體發病率及死亡率前5位癌癥占比,非黑色素瘤皮膚癌(除外基底細胞癌)列入其他分類進行分析匯報

2.4 癌癥發病及死亡情況的性別差異

全球男性總體患癌風險及死亡風險高于女性[ASR發病率(/10萬):212.5 vs. 186.2;ASR死亡率(/10萬):109.7 vs. 76.8 ]。男性及女性共患癌癥中,男性肺癌、胃癌、肝癌、食管癌及膀胱癌等發病和死亡風險顯著高于女性,男性結直腸癌、胰腺癌及非霍奇金淋巴瘤發病及死亡風險較女性也有所增加,而女性甲狀腺癌發病風險則顯著高于男性;見表3。男性與女性人群在不同地區的患癌風險及死亡風險也存在顯著差異;見表4。隨著地區發展程度提升,男性與女性患癌風險及死亡風險對比出現反轉,特別表現為低度發展地區女性患癌風險及死亡風險顯著高于男性,而極高發展程度地區女性患癌風險及死亡風險顯著低于男性。其直接原因可能是,隨著區域發展程度提升,女性乳腺癌死亡率及宮頸癌發病率和死亡率有顯著下降;見圖2~3。而男性肺癌、結直腸癌、肝癌及胃癌等發病率和死亡率均有顯著提升,其深層原因可能包括基礎衛生條件改善、認知水平提升及疫苗接種水平提高(例如人乳頭瘤病毒疫苗)及癌癥危險因素暴露水平差異(吸煙、飲酒等)。具體區域劃分下的癌癥發生率可相差4~5倍,其中男性患癌風險最高區域及最低區域分別為澳大利亞/新西蘭和西非[ASR發病率(/10萬):507.9 vs. 97.1],女性患癌風險最高區域亦為澳大利亞/新西蘭,最低區域為中南亞[ASR發病率(/10萬):410.5 vs. 103.3]。癌癥死亡率在不同區域差異稍小,其中男性癌癥死亡風險最高和最低區域分別為東歐和中美洲[ASR死亡率(/10萬):159.6 vs. 68.9),女性癌癥死亡風險最高區域為大洋洲美拉尼西亞,最低區域為中美洲和中南亞[ASR死亡率(/10萬):115.9 vs. 64.0]。總之,全球男性及女性癌癥流行病學特征存在顯著的相似性和差異性,是有效開展癌癥防控工作時需要重點考慮的問題之一。

3 全球癌癥發病和死亡情況變化(2018—2022年)

3.1 全球癌癥總體發病和死亡情況變化

2018、2020及2022年全球癌癥統計數據比較見表1~2[1, 12-13],癌癥新發病例數呈小幅遞增趨勢(1 808萬-1 929萬-1 996萬;如下比較均為2018年 vs. 2020年 vs. 2022年),癌癥死亡人數則在2022年有少許下降(956萬-996萬-974萬)。男性ASR發病率及CMS發病率在2022年有所下降,女性ASR發病率及CMS發病率趨于穩定,而男性及女性ASR死亡率和CMS死亡率在2022年均有明顯下降[男性ASR(/10萬):122.7 vs. 120.8 vs. 109.7;男性CMS:12.7% vs. 12.6% vs. 11.4%;女性ASR(/10萬):83.1 vs. 84.2 vs. 76.8;女性CMS:8.7% vs. 8.9% vs. 8.0% ]。肺癌和乳腺癌新發病例在3個觀察時間點數量相近,始終位于惡性腫瘤新發病例前2位,且自2018—2022年新發例數逐年遞增。結直腸癌、前列腺癌、胃癌及肝癌發病例數則穩居惡性腫瘤第3~6位。甲狀腺癌在2022年發病例數較2018及2020年有大幅增加(56.7萬-58.6萬-82.1萬),食管癌在2022年發病例數較2018及2020年減少(57.2萬-60.4萬-51.1萬),膽囊癌發病例數在2020及2022年較2018年也有顯著下降(21.9萬-11.6萬-12.2萬)。

癌癥死亡率方面,盡管肺癌和結直腸癌在3個觀察時間點的死亡人數位于惡性腫瘤第1和第2位,肺癌死亡人數顯著高于結直腸癌,約為后者死亡例數的2倍。肝癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、宮頸癌及白血病穩居惡性腫瘤死亡例數的前10位,相對排名亦無改變。上消化道腫瘤的死亡人數在2018—2022年有明顯下降,其中胃癌在2022年癌癥死亡人數下降比例約為15%(78.3萬-76.9萬-66.0萬),食管癌在2022年的癌癥死亡人數下降比例約為18%(50.9萬-54.4萬-44.5萬),膽囊癌在2020年及2022年的癌癥死亡人數較2018年則少了一半左右(16.5萬-8.5萬-8.9萬)。

3.2 性別、區域及人類發展程度相關的癌癥發病和死亡情況變化

自2018—2022年,各個大洲的癌癥總體新發病例及死亡病例占比保持穩定。各個大洲男性癌癥新發病例及死亡病例占比與女性癌癥新發病例占比未見明顯變化。然而,相較2018年,2020及2022年亞洲女性死亡病例占比有所增高(53.9% vs. 60.6% vs. 58.9%),而非洲女性死亡病例占比則有所下降(9.0% vs. 5.9% vs. 6.3%)。

全球男性發病率前10的癌癥排序在2018—2022年間保持穩定,其中前5位包括肺癌、前列腺癌、結直腸癌、胃癌和肝癌。胃癌和食管癌發病率占比在2022年有所下降(胃癌:7.2% vs. 7.1% vs. 6.1%;食管癌:4.2% vs. 4.2% vs. 3.5%)。癌癥死亡率方面,肺癌和肝癌一直是導致男性癌癥死亡的前兩位原因,而胃癌和食管癌導致的男性死亡占比呈下降趨勢(胃癌:9.5% vs. 9.1% vs. 7.9%;食管癌:6.6% vs. 6.8% vs. 5.9%),因而結直腸癌在2020及2022年取代胃癌成為男性癌癥死亡的第3位因素。乳腺癌在2018—2022年間一直是女性最常見且致死率最高的惡性腫瘤。肺癌在2020年及2022年超過結直腸癌成為女性發病率第2位的惡性腫瘤(肺癌:8.4% vs. 8.4% vs. 9.4%;結直腸癌:9.5% vs. 9.4% vs. 8.9%)。肺癌導致的死亡占比穩居女性癌癥死亡第2位,隨后依次為結直腸癌和宮頸癌。女性胃癌發病及死亡占比則在2018—2022年間有所下降,而肝癌也在2022年超越胃癌成為女性第5位最常見的癌癥死亡原因。女性食管癌導致的死亡占比也在2022年有部分下降(3.6% vs. 3.8% vs. 2.9%)。

基于HDI,高度和低度發展區域男性及女性的ASR死亡率(/10萬)在2022年較2018及2020年有顯著下降(高度-男性:147.7 vs. 141.1 vs. 119.9;高度-女性:87.8 vs. 90.3 vs. 72.4;低度-男性:78.2 vs. 78.0 vs. 72.0;低度-女性:91.1 vs. 88.4 vs. 82.6),而中等及極高發展區域則未見這一變化。類似的變化趨勢也見于75歲前的CMS發病和死亡風險情況。

上述分析提示近年來全球癌癥防控工作取得了一定成效,特別體現在ASR發病率及死亡率的下降,其中又以胃癌、食管癌、膽囊癌等上消化道腫瘤為著,既得益于根治幽門螺旋桿菌、改善飲食結構等癌癥風險因素管控,也是基礎衛生條件提升、認知水平提高和治療手段改進等綜合作用的結果。值得注意的是,由于人口基數增長及人口老齡化加劇,年齡相關的癌癥發病及死亡正在成為導致全球癌癥實際負擔加劇的重要因素[7-8],而全球癌癥發病率和死亡率在進行年齡標準化后則趨于穩定或呈下降態勢。盡管這些流行病學變化趨勢仍需較長時期的觀察印證,這些結果仍可以資以癌癥防控工作者鼓勵。

4 全球背景下的中國癌癥發病和死亡情況

4.1 2022年中國癌癥總體發病和死亡情況

數據2022中公布的中國癌癥發病和死亡情況同國家癌癥中心公布的中國2022年癌癥流行病學數據基本一致[21]。中國2022年癌癥新發病例總數為482萬,其中男253萬例、女229萬例。中國2022年癌癥死亡病例總數為257萬例,其中男163萬例、女94萬例。中國最常見的惡性腫瘤是肺癌,2022年新發病例106萬,隨后依次為結直腸癌(51.7萬)、甲狀腺癌(46.6萬)、肝癌(36.8萬)、胃癌(35.9萬)和女性乳腺癌(35.7萬),此6類癌癥占中國新發癌癥病例的60%以上;見表5。中國癌癥患者死亡的首要因素也是肺癌,2022年肺癌致死人數為73.3萬,隨后依次為肝癌(31.7萬)、胃癌(26.0萬)、結直腸癌(24.0萬)、食管癌(18.7萬)和胰腺癌(10.6萬),此6類癌癥導致的死亡病例占中國癌癥死亡病例的70%以上。總之,中國2022年癌癥發病和死亡負擔較為嚴峻,其中又以肺癌為著。

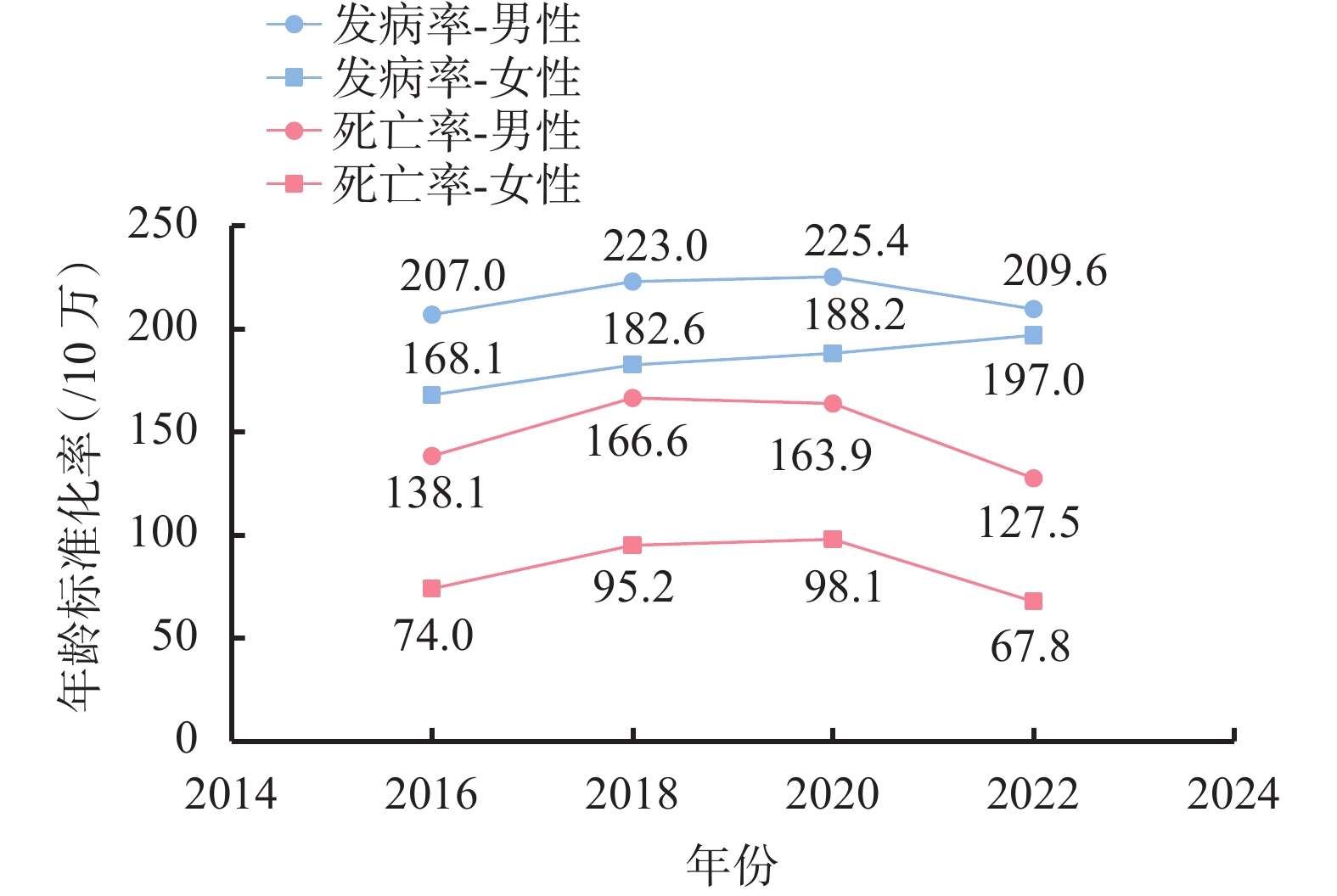

中國男性群體患癌風險略高于女性群體[ASR(/10萬):209.6 vs. 197.0;CMS:21.8% vs. 19.3%],而男性患者癌癥死亡風險則顯著高于女性患者[ASR(/10萬):127.5 vs. 67.8;CMS:13.5% vs. 7.1%];見圖4。肺癌是中國男性及女性發病率和死亡率最高的惡性腫瘤;見表5。男性新發病占比前5位的惡性腫瘤分別為肺癌(65.9萬)、結直腸癌(30.8萬例)、肝癌(26.8萬例)、胃癌(24.7萬例)和食管癌(16.7萬例),占男性癌癥發病總數的65%。此5種癌癥導致的男性癌癥死亡占比總計為74%,依次為肺癌(51.6萬)、肝癌(23.0萬)、胃癌(18.2萬)、結直腸癌(14.3萬)和食管癌(14.0萬)。中國女性惡性腫瘤發病占比前5位依次為肺癌(40.2萬)、乳腺癌(35.7萬)、甲狀腺癌(34.1萬)、結直腸癌(20.9萬)和宮頸癌(15.1萬),占女性癌癥發病總數的64%。女性癌癥死亡前5位的惡性腫瘤依次為肺癌(21.7萬)、結直腸癌(9.7萬)、肝癌(8.7萬)、胃癌(7.9萬)和乳腺癌(7.5萬),構成女性癌癥死亡總數的近60%。

4.2 中國同全球其他區域癌癥流行病學特征對比

中國人口基數占世界人口的18.3%,而2022年中國癌癥新發病例占全球癌癥新發病例總數的24.2%,中國癌癥死亡人數占全球癌癥死亡人數的26.4%。中國癌癥發病率和死亡率ASR及CMS也高于全球總水平。值得關注的是,中國男性癌癥發病率ASR及CMS同全球總體水平接近[ASR(/10萬):209.6 vs. 212.5;CMS:21.8% vs. 21.8%],而男性癌癥死亡率ASR及CMS顯著高于全球總體水平[ASR(/10萬):127.5 vs. 109.7;CMS:13.5% vs. 11.4%]。相對地,中國女性癌癥發病率ASR及CMS高于全球總體水平[ASR(/10萬):197.0 vs. 186.2;CMS:19.3% vs. 18.5%],而女性死亡率ASR及CMS則低于全球總體水平[ASR(/10萬):67.8 vs. 76.8;CMS:7.1% vs. 8.0%]。這些結果提示中國高于全球總體水平的癌癥發病負擔主要來自女性,而高出全球總體水平的癌癥死亡負擔則是由男性較高的死亡風險引起的。中國女性罹患肺腺癌[23-24]及甲狀腺癌風險顯著高于全球其他區域,而男性較高的吸煙比例[25]可能是預后不良的重要因素。

對比中國同全球其他區域的癌種分布和數量,可發現如下癌癥流行病學特征。中國肺癌發病和死亡負擔顯著,分別占全球肺癌總體發病和死亡總數的42.8%和40.4%,男性及女性肺癌發病風險均為全球總體水平的近2倍[男性ASR(/10萬):52.0 vs. 32.1;女性ASR(/10萬):30.3 vs. 16.2],肺癌死亡風險增幅則較發病風險增幅有所下降[男性ASR(/10萬):39.5 vs. 24.8;女性ASR(/10萬):14.7 vs. 9.8]。甲狀腺癌是中國特征性腫瘤之一,中國甲狀腺癌發病負擔和死亡負擔分別占全球總體水平的56.8%和24.4%。中國女性甲狀腺癌發病風險顯著高于男性,而兩類人群發病風險較全球平均水平均增高了約2倍[男性ASR(/10萬):13.3 vs. 4.6;女性ASR(/10萬):36.5 vs. 13.6],其死亡風險較全球總體水平僅略有增加[男性ASR(/10萬):0.35 vs. 0.30;女性ASR(/10萬):0.55 vs. 0.50]。由于影像、超聲及活檢等檢查手段的推廣應用,中國甲狀腺癌檢出率顯著提升,而甲狀腺癌過度診療也日益嚴峻[26-27]。激增的甲狀腺癌病例主要局限于亞臨床乳頭狀癌[27],因而并未顯著增加患者死亡風險。中國上消化道惡性腫瘤高發,其中食管癌發病和死亡負擔分別占全球總量的43.9%和42.1%。中國男性罹患食管癌風險顯著高于女性,而兩類人群患癌風險又顯著高于全球總體水平[男性ASR(/10萬):13.1 vs. 7.6;女性ASR(/10萬):3.8 vs. 2.6],其死亡風險較全球總體水平亦有所增加[男性ASR(/10萬):10.7 vs. 6.5;女性ASR(/10萬):2.9 vs. 2.2]。中國男性及女性胃癌和肝癌發病風險及死亡風險均顯著高于全球總體水平,而結直腸癌發病和死亡風險則同全球總體水平相當。相對地,中國生殖系統惡性腫瘤發病和死亡風險較低。女性乳腺癌患癌風險和死亡風險均低于全球總體水平[發病ASR(/10萬):33.0 vs. 48.6;死亡ASR(/10萬):6.1 vs. 12.6]。女性宮頸癌發病風險較全球總體水平相當[ASR(/10萬):13.8 vs. 14.1],而死亡風險則顯著低于全球總體水平[ASR(/10萬):4.5 vs. 7.1]。男性前列腺癌發病風險及死亡風險均顯著低于全球總體水平[發病ASR(/10萬):9.7 vs. 29.4;死亡ASR(/10萬):3.3 vs.7.3]。女性子宮內膜癌及卵巢癌發病和死亡風險亦低于全球總體水平。此外,NMSC作為全球高發的惡性腫瘤,其在中國男性及女性人群的發病風險較全球總體水平顯著下降[男性ASR(/10萬):14.1 vs. 1.9;女性ASR(/10萬):1.8 vs. 7.5],其引起的癌癥死亡風險則只有非比例性的輕度下降[男性ASR(/10萬):0.54 vs. 0.77;女性ASR(/10萬):0.37 vs. 0.45],提示中國NMSC患者預后顯著落后于全球總體水平。

基于上述分析,中國現階段仍應著重肺癌、結直腸癌、女性乳腺癌、甲狀腺癌及上消化道腫瘤防治工作。由于龐大的人口基數、國內地區差異和發展程度不均衡[22],中國癌癥流行病學特征相較其他國家有顯著的復雜性。中國癌癥防控工作者在認識上述國內外癌癥流行病學特征差異的同時,也需充分了解國內各區域差異,因地制宜、有的放矢地開展癌癥防控工作。

4.3 2016—2022年中國癌癥流行病學變化

相較2016年[22],2022年中國癌癥新發病例數增加了18.7%,居民患癌ASR從186.5/10萬升至201.6/10萬,2022年中國癌癥死亡例數稍有增加(6.6%),而ASR死亡率則由105.2/10萬降至96.5/10萬。中國于2020年進行了第7次人口普查并更新人口數量,人口總量較2010年第6次人口普查增長5.38%,老齡化人口占比也增加了5%左右,這可能是導致死亡數量增加而ASR偏低的一個原因。這一問題也是理解下述分析結果時應當考慮的因素。

男性及女性2016—2022年總體患癌及死亡風險變化見圖4。男性患癌風險自2016年增加,在2018—2020年達到高值平臺期,在2022年則有明顯下降,而女性患癌風險在2016—2022年間逐年增高,尚未觀察到拐點出現。男性及女性癌癥死亡風險自2016年上升,在2018—2020年達到高值平臺期,在2022年則均有顯著下降,并低于2016年水平。盡管此類數據尚需更長時期的隨訪更新,當前結果提示中國腫瘤防治,特別是癌癥治療,取得了肯定的成效。

相較2016年,中國2022年癌癥譜也發生了顯著變化;見表5。癌癥發病率方面,男性及女性肺癌和結直腸癌發病風險均有明顯增加,甲狀腺癌發病例數增加了1倍以上。男性和女性罹患生殖系統癌癥風險均有升高,包括男性前列腺癌與女性乳腺癌、宮頸癌、子宮內膜癌及卵巢癌。肺癌已超越乳腺癌成為中國女性最常見惡性腫瘤。相對地,男性和女性肝癌、胃癌及食管癌發病占比有所下降。癌癥致死率方面,盡管2022年男性和女性肺癌引起死亡例數較2016年有部分增加,而肺癌ASR死亡率則有部分下降。類似地,女性乳腺癌致死病例有輕度增多,而乳腺癌ASR死亡率則輕度下降。男性及女性結直腸癌死亡人數均有明顯增多,而相對的結直腸癌ASR死亡率僅有輕度增高。類似地,男性胰腺癌及膀胱癌發病例數和死亡例數均有明顯增多,胰腺癌ASR發病率和死亡率稍有增高,而膀胱癌ASR發病率和死亡率則未見明顯改變。此外,男性前列腺癌及女性宮頸癌和卵巢癌引起死亡人數有明顯增加,相應的癌癥ASR死亡率也有增高。相對地,男性和女性肝癌、胃癌及食管癌引起的死亡人數有不同程度減少,相應的癌癥ASR死亡率則有明顯降低。

以上數據提示,隨著老齡化人口占比增加,年齡相關的癌癥發病及死亡愈發成為導致中國癌癥負擔加劇的重要因素[7-8]。中國癌癥譜的深刻變化,特別是肺癌、直腸癌及甲狀腺癌發病持續增加、上消化系統腫瘤發病減少以及男女性生殖系統腫瘤罹患風險增加,同區域發展程度提升有密切聯系[28-29],提示癌癥防控工作者需要加強煙草[14]、超重[16]、環境污染[17]、運動缺乏[18-19]及情緒壓力[20]等危險因素干預,提前布局,精準施策。

5 2022年全球常見癌癥的發病和死亡情況

2022年全球前10位最常見癌癥導致的發病和死亡負擔約為總體癌癥負擔的2/3;見表1~ 2。其中肺癌、女性乳腺癌、結直腸癌及前列腺癌導致的癌癥發病和死亡負擔接近總體癌癥負擔的2/5。如下,數據2022對全球常見癌癥的發病和死亡情況進行深入分析。

5.1 肺癌

2022年全球肺癌新發病例248萬,約占癌癥發病總數的1/8,肺癌導致的死亡例數為182萬,約占癌癥死亡總數的近1/5;見表1~2。肺癌已經成為全球發病率及死亡率最高的惡性腫瘤,是導致全球男性癌癥發病和死亡的首要因素,是導致全球女性癌癥發病和死亡的第2位因素。全球男性肺癌發病風險約為女性的2倍[ASR(/10萬):32.1 vs. 16.2],而肺癌死亡風險接近女性的3倍[ASR(/10萬):24.8 vs. 9.8]。然而,全球男性及女性肺癌發病風險存在顯著的地區差異,北美及北歐地區男性與女性肺癌發病風險相當,而北非及東歐地區男性罹患肺癌風險約為女性的4~5倍。此外,全球高度/極高發展區域男性及女性的肺癌發病及死亡風險均顯著高于中等/低度發展區域[男性發病ASR(/10萬):40.1 vs. 10.5;男性死亡ASR(/10萬):30.1 vs. 9.6;女性發病ASR(/10萬):20.7 vs. 4.3;女性死亡ASR(/10萬):11.8 vs. 3.9];見圖2。其中死亡風險增幅較發病風險增幅有顯著下降,提示高度/極高發展區域肺癌患者具有更好的治療效果。

煙草仍是導致肺癌發病的首要危險因素并且同肺癌流行病學演變特征密切相關[14]。肺癌發病率和死亡率的地理和時間模式在很大程度上反映了煙草流行階段及煙草暴露的歷史模式差異,諸如吸煙的強度和持續時間、香煙類型和吸入程度等[30-31]。研究[32-33]顯示,在煙草最早流行的英國、美國等高收入國家,男性肺癌發病率的急劇上升、達到峰值和隨后下降同煙草暴露水平變化具有良好的一致性,并且肺癌發病率變化相較煙草暴露水平變化滯后約20~25年。全球中等/低度發展程度國家男性居民煙草暴露近年來達到峰值或仍在加劇[34],除非采取有效的戒煙或抑煙措施,否則肺癌發病率在未來幾十年內將持續上升[35]。此外,考慮到包括中國(每日吸煙比例約為41.5%)在內的多個人口大國正處于高煙草暴露階段[25],全球肺癌發病及死亡負擔在未來數十年將可能急劇加重。另一方面,全球女性煙草暴露風險仍顯著低于男性,特別是在中國、印度尼西亞及多數非洲國家,女性每日吸煙人群占比不足5%[36]。然而,非吸煙因素導致肺癌增加已成為全球女性肺癌的重要流行病學特征,這在以中國為代表的東亞地區尤為顯著[37]。

中國2022年男性肺癌ASR發病率為52.0/10萬,女性肺癌ASR發病率為30.3/10萬;見表5。肺腺癌已經成為包括東亞地區在內的全球肺癌最常見的病理類型,且多數國家男性及女性最常見的肺癌病理類型均為腺癌[23-24]。日益增多的證據表明戶外空氣污染暴露是導致極高/高度發展地區肺腺癌發病負擔激增的重要原因[38-39]。機制研究顯示,PM2.5等污染顆粒可誘導巨噬細胞進入肺部并釋放白細胞介素-1β,導致存在EGFR突變的肺泡Ⅱ型上皮細胞發生祖細胞樣轉化,進而促進腫瘤發生[40]。此外,包括烹飪油煙在內的室內空氣污染也已成為女性肺癌發病風險增加的重要隱患,同東亞地區女性非吸煙患者的肺腺癌發病增多有關[41]。空氣污染暴露已經成為導致全球肺癌發病增加及病理類型演變的關鍵因素,并且可能在未來肺癌發病、演化及防治中扮演重要角色。

基于上述肺癌風險因素及流行病學特征,倡導戒煙和降低煙草暴露[42]、空氣污染控制[40]及肺癌篩查和早診早治[43-44]已成為現階段肺癌防治的關鍵內容。

5.2 女性乳腺癌

2022年全球女性乳腺癌新發病例231萬,約占全球癌癥發病總數的1/10,占女性癌癥發病總數的近1/4;女性乳腺癌導致的死亡例數為66.6萬,約占女性癌癥死亡總數的15.4%;見表1~2,圖1。乳腺癌是全球女性最常見且致死率最高的惡性腫瘤,其在高度/極高發展區域發病率顯著高于中度/低等發展區域[ASR(10/萬):54.1 vs. 30.8 ],而ASR(/10萬)死亡率則顯著低于中度/低等發展區域(11.3 vs. 15.3);見圖2。全球乳腺癌發病率最高的區域集中于澳大利亞/新西蘭、北美及北歐[ASR(/10萬):90~100],是中非、中南亞、東非等低風險區域的3~4倍。全球女性乳腺癌死亡率最高的地區包括美拉尼西亞、西非和密克羅尼西亞/波利尼西亞,ASR死亡率均在20.0以上。

高度/極高發展區域女性居民罹患乳腺癌風險的增加可能同多種生育因素及生活方式因素有關,諸如初潮年齡早、更年期年齡晚、初產年齡大、生育數量少、母乳喂養少、激素替代療法、口服避孕藥、飲酒、超重、運動缺乏等[1]。女性乳腺癌發病趨勢變化也同上述危險因素暴露水平改變及影像篩查推廣有關。研究[45-47]顯示,1980—2000年,北美洲、大洋洲和歐洲等高收入地區的女性乳腺癌發病率普遍上升,到21世紀初,發病率呈穩定或下降趨勢,這與更年期激素替代療法使用減少有關,也可能與篩查參與率趨于平穩有關。自20世紀90年代以來,高收入國家女性乳腺癌發病率居高不下的同時,女性乳腺癌死亡率則有顯著下降,這同癌癥認知提升、推廣早期篩查及治療水平提高有密切關聯[48]。相比之下,在南美洲、非洲和亞洲中低度發展國家[49-51]以及高收入的亞洲國家(日本和韓國)[52],乳腺癌發病率和死亡率迅速上升。不同地區女性乳腺癌死亡率在地理和時間上存在的較大差異,在一定程度上與基本醫療保障水平有關[53],特別見諸于撒哈拉以南非洲國家由于發展程度較低、衛生基礎設施薄弱,導致乳腺癌死亡率較高[54]。女性乳腺癌預防的可行措施包括控制體重、減少飲酒、增加體育活動及母乳喂養等[55]。然而,由于缺乏明確可控的危險因素,女性乳腺癌防治的重點仍是推廣篩查、早期診斷及綜合治療。

5.3 結直腸癌

2022年全球結直腸癌新發病例193萬,結直腸癌導致的死亡例數為90萬,其發病及死亡占比相當,約為所有癌癥總數的近1/10;見表1~ 2。結直腸癌發病率及死亡率在男性和女性均位于第3位;見圖1。全球高度/極高發展區域結直腸癌發病率及死亡率均顯著高于中等/低度發展區域[男性ASR發病率(/10萬):27.3 vs. 7.7;男性ASR死亡率(/10萬):11.6 vs. 4.7;女性ASR發病率(/10萬):18.7 vs. 5.6;女性ASR死亡率(/10萬):7.4 vs. 3.4],其中死亡風險增幅較發病風險增幅顯著下降,提示極高/高度發展區域結直腸癌患者具有更好的預后。全球結直腸癌發病風險存在顯著的地區差異,其中高發區域主要見于歐洲及澳大利亞/新西蘭,發病率約為非洲及中南亞等低風險區域的近10倍。此外,全球結腸癌和直腸癌的地區分布差異大致相符[1]。

結直腸癌已成為人類發展程度提升的標志性癌癥,其發病率在東歐、東南亞、中南亞、南美等區域隨發展程度轉型的國家有穩步上升[28-29]。行為及飲食模式改變是結直腸癌罹患風險伴隨區域發展程度提升而增高的主要原因,具體包括動物源性食物攝入增加及運動缺乏等,導致超重及肥胖發生率激增。強有力的證據表明,飲酒、吸煙、食用紅肉或加工肉以及肥胖可增加結直腸癌發病風險,而補鈣、食用全谷物、纖維和乳制品以及增加體育活動可能具有保護作用[56]。結直腸鏡是篩查直腸癌的有效手段,然而高昂的檢查費用以及儀器設備成本限制了其在中低度發展區域的推廣應用[57]。相對地,包括糞便免疫化學檢測在內的非侵入性檢查,以其良好的特異性、敏感性和可行性,有望在中低度發展區域取得良好的衛生經濟效益[58]。近年來,結直腸癌發病率在部分高收入國家呈現下降趨勢,這可能與居民生活方式優化及篩查推廣提升有關[59],部分結直腸癌癌前病變在結直腸鏡檢查中被發現并切除,可以顯著降低結直腸癌發病及死亡風險[60]。值得關注的是,包含美國、加拿大、澳大利亞在內的高收入國家結直腸癌發病呈現年輕化趨勢[61-62],這可能與早期/青年期的風險因素暴露有關,包括肥胖、運動缺乏及抗生素對腸道微生態的影響等[63]。

5.4 前列腺癌

2022年全球前列腺癌新發病例147萬,占男性新發癌癥例數第2位(14.2%),前列腺癌導致的死亡例數為40萬,占男性癌癥死亡人數的第4位(7.3%);見表1~ 2,圖1。全球高度/極高發展區域前列腺癌發病率顯著高于中等/低度發展區域[ASR(10/萬):35.5 vs. 12.6],而前列腺癌死亡率差異則顯著減少[ASR(10/萬):7.3 vs. 6.6];見圖2。值得注意的是,前列腺癌在全球2/3的國家(118/185)為男性最常見惡性腫瘤,其中高發區域主要見于北歐、北美、澳大利亞/新西蘭及加勒比海地區,發病率約為部分亞洲及非洲等低風險區域的5~10余倍。然而,前列腺癌死亡率的全球分布同發病率差異較大,高風險區主要是加勒比海地區及撒哈拉以南的非洲區域,同該區域醫療資源缺乏導致的診斷耽擱及治療水平較差有關。

前列腺癌發病相關的生活方式及環境風險因素較少。現已確定的前列腺癌發病危險因素主要是高齡、家族史及特定基因改變等,而吸煙、超重及部分營養因素也可能影響前列腺癌罹患風險[64]。值得注意的是,加勒比海地區和撒哈拉以南非洲國家前列腺癌發病率的升高可能同遺傳易感性增加有關,且與該病風險相關的多種遺傳變異常見于具有西非血統的男性[65]。前列腺癌發病率受到診斷手段及檢出率的顯著影響[66],這尤其體現在1980—1990年,隨著前列腺特異性抗原檢測的推廣應用,美國及澳大利亞等國家前列腺癌檢出率及發病率出現快速增長,隨后則由于前列腺特異性抗原檢測的使用減少則引起前列腺癌檢出率及發病率的對應性減少[67]。近年來,中國、波羅的海及東歐國家前列腺癌發病率有持續增加[65],撒哈拉以南非洲地區前列腺癌發病率也有快速增長[68],在一定程度上同醫保完善前列腺特異性抗原檢測有關。盡管前列腺癌高發于北美、北歐等高收入國家,其優異的醫療保障體系和診療水平卻可通過早診早治顯著降低前列腺癌死亡率[69],這對中低度發展國家的前列腺癌防治有良好的借鑒意義。

5.5 感染相關性癌癥

胃癌、肝癌及宮頸癌作為最常見的感染相關性癌癥,三者2022年的發病總例數約為250萬,占癌癥發病總數的1/8,三者2022年的癌癥死亡總數約為175萬,占癌癥死亡總數的近1/5。胃癌、肝癌及宮頸癌的致病因素均是可防(肝癌:乙肝病毒;宮頸癌:人乳頭瘤病毒)或可治的(胃癌:幽門螺旋桿菌;肝癌:丙肝病毒)。

胃癌2022年全球新發病例數97萬,居惡性腫瘤發病第6位,胃癌導致的死亡人數為66萬,居惡性腫瘤死亡第5位。胃癌是中南亞國家(阿富汗、伊朗、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦)男性最常見且死亡率最高的惡性腫瘤。東亞地區是全球胃癌發病率及死亡率最高的地區,尤以蒙古國為最,而非洲胃癌發病率及死亡率為全球最低。胃癌依據發生部位可分為賁門癌和非賁門胃癌,而慢性幽門螺旋桿菌感染是導致非賁門胃癌的主要因素,約90%的非賁門胃癌由該因素引起[70]。幽門螺旋桿菌感染在全球人口中廣泛存在,其中僅有少部分感染者發展成胃癌,包括細菌遺傳學、宿主遺傳學、感染年齡及環境等多種因素可能影響慢性幽門螺旋桿菌感染導致的肺癌發生[71]。非賁門胃癌發病的其他風險因素包括飲酒、吸煙及食用腌制食品,而水果攝入量低、大量食用加工肉類及燒烤肉類也可能增加罹患風險[56]。賁門癌中約1/5由幽門螺旋桿菌感染導致,而超重及胃食管反流病是導致賁門癌發生的重要因素,這與食管癌流行病學特征具有類似性[72]。近半個世紀以來,全球胃癌發病率呈現下降趨勢,這主要得益于優化食物儲存及根治幽門螺旋桿菌引起的非賁門癌發病減少[73]。然而,新近研究[74-75]顯示年輕人群胃癌發病率呈上升趨勢[74],特別是伴有自身免疫性胃炎的增加和胃微生物組的失調,而后者被認為是導致食管胃交界部腫瘤的潛在發病因素。

肝癌2022年全球新發病例87萬,居惡性腫瘤發病第7位,肝癌導致的死亡人數為76萬,居惡性腫瘤死亡第3位。肝癌ASR死亡率接近其ASR發病率,足見肝癌預后較差。全球各區域男性罹患肝癌風險約為女性的2~3倍,肝癌在東亞(蒙古國)、中南亞、北非、西非及中美24個國家位居男性癌癥死亡率第1位。原發性肝癌主要包括肝細胞癌(75%~85%)和肝內膽管癌(10%~15%),而乙肝病毒和丙肝病毒慢性感染導致了全球約21%~55%肝癌發生[76-77]。肝癌發病的其他危險因素包括黃曲霉毒素暴露、大量飲酒、超重、2型糖尿病及吸煙等[78],而全球各區域肝癌發病的風險因素分布存在較大差異。在包括中國及東非在內的肝細胞癌高發區域,慢性乙肝病毒感染和黃曲霉毒素暴露是導致肝癌的主要因素,而丙肝病毒感染在包括埃及、西班牙及日本在內的部分國家是肝癌發病的首要危險因素。在蒙古國,乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒及乙型肝炎病毒攜帶者與丙型肝炎病毒或丁型肝炎病毒的共同感染以及飲酒共同導致了全球最高的男性及女性肝癌發病率。肝內膽管癌的危險因素分布也存在較大地區差異,主要包括肝吸蟲病(例如泰國東北部地區的疣狀阿片吸蟲病)[79]、代謝異常(包括肥胖、糖尿病和非酒精性脂肪肝)、大量飲酒及乙肝病毒和丙肝病毒感染[80-81]。隨著乙肝病毒和丙肝病毒血液感染阻斷以及黃曲霉毒素暴露減少,東亞和東南亞多數高發國家的肝癌發病率自20世紀70年代末以來穩步下降,而日本和中國肝癌發病率自20世紀90年代以來也在穩步下降[80, 82]。自20世紀80年代初,乙肝病毒疫苗的推廣應用顯著降低了東亞地區乙肝病毒感染率及肝癌發病率[83]。相對地,在泰國等非乙肝病毒感染性肝癌高發區,肝癌發病率持續上升,其中以肝內膽管癌為著[80]。而在包括北美及歐洲在內的既往肝癌低發區域,多數國家肝癌發病風險近年來有穩步上升或已處于較高水平[80, 84],這可能與超重、糖尿病、非酒精性脂肪肝及飲酒等代謝風險因素的加劇有關。

宮頸癌是女性發病率及死亡率第4位惡性腫瘤。2022年全球宮頸癌新發病例66萬,宮頸癌導致死亡病例35萬。全球宮頸癌高發區主要位于撒哈拉以南非洲及美拉尼西亞,約是西亞、澳大利亞/新西蘭及北美等低發區域的6~10倍,而宮頸癌死亡風險分布同發病風險分布基本一致。人乳頭瘤病毒感染是導致宮頸癌發生的必要不充分條件[85],448種已知人乳頭瘤病毒中的12種是一級致癌因素。宮頸癌的其他危險因素包括一些性傳播感染(人類免疫缺陷病毒和沙眼衣原體)、吸煙、多次分娩以及長期使用口服避孕藥[86]。全球中等/低度發展區域宮頸癌發病率及死亡率顯著高于高度/極高發展區域[ ASR發病率(/10萬):19.3 vs. 12.1;ASR死亡率(/10萬):12.4 vs. 4.8],且死亡率增幅顯著高于發病率增幅,提示中等/低度發展區域人乳頭瘤病毒慢性感染幾率高且感染篩查及疫苗接種覆蓋率低,宮頸癌診斷偏晚且治療效果較差。近幾十年,全球多數地區的宮頸癌發病率普遍下降,主要歸因于區域發展水平的持續上升,伴隨有生殖衛生改善、出生率下降及性傳播疾病流行率下降,最終導致高風險人乳頭瘤病毒持續感染風險降低[87]。1988—2017年宮頸癌發病趨勢分析表明,截至21世紀中期,大洋洲(澳大利亞和新西蘭)、北美洲(加拿大和美國)和西歐的宮頸癌發病率將持續下降,此后發病率將趨于穩定[88]。自2007—2017年,部分拉美國家(巴西及哥倫比亞等)及亞洲國家(印度及泰國等)宮頸癌發病率有顯著下降,而中國宮頸癌發病率有小幅增加[88]。宮頸癌發病率的地區差異和演變特點可能是人口結構、疫苗接種水平及基礎衛生條件綜合作用的結果。

5.6 其他常見癌癥

甲狀腺癌2022年全球新發病例為82萬例,居惡性腫瘤發病率第7位,居女性惡性腫瘤發病率第5位。甲狀腺癌致死率較低,2022年全球甲狀腺癌死亡例數為5萬,居惡性腫瘤第24位。全球女性甲狀腺癌發病率約為男性的3倍,而女性甲狀腺癌死亡率不足男性的2倍。高度/極高發展區域男性及女性甲狀腺癌罹患風險約是中等/低度發展區域的7倍,而死亡風險則與中等/低度發展區域相當;見圖2。全球甲狀腺癌高發區域主要是東亞地區,其中尤以中國為著,其甲狀腺癌發病例數(47萬)超過全球總例數的一半。近年來多個國家甲狀腺癌發病率迅速上升,可能源于影像、超聲及活檢等檢查手段的推廣應用,導致甲狀腺癌檢出率顯著提升[26-27]。而這些激增的病例主要局限于乳頭狀癌,通常需要對甲狀腺仔細檢查才能發現[26],并且大多屬于亞臨床乳頭狀癌[27],并未引起顯著癥狀和患者死亡。值得注意的是,甲狀腺癌的過度診斷及治療可能引起嚴重的衛生經濟負擔[89]。近年來國際指南也反對進行甲狀腺過度篩查并且提倡對微小癌進行積極監測而非過度治療[90-91]。電離輻射是目前唯一公認的甲狀腺癌危險因素[92],而最新研究[93]顯示肥胖也導致甲狀腺癌罹患風險增加,而后者可能是減輕甲狀腺癌負擔的重要突破口。

膀胱癌2022年全球新發病例數為61萬例,位居惡性腫瘤發病率第9位,導致的死亡人數為22萬,位居惡性腫瘤第13位;見表1~ 2。全球男性膀胱癌發病風險及死亡風險顯著高于女性,約為后者的4倍;見表3。全球高度/極高發展區域膀胱癌發病風險顯著高于中等/地區發展區域;見圖2,其中以歐洲及北美為代表的高發區發病率為非洲低發區域的10倍以上。膀胱癌的流行病學特征因地區而異,吸煙、職業暴露(如芳香胺)和飲用水砷污染是工業化國家膀胱癌發病的主要危險因素[94-95]。撒哈拉以南非洲的部分國家血吸蟲病是導致膀胱癌的重要因素,約占該地區膀胱癌癥病例的50%以上[96]。自20世紀90年代以來,以西班牙、荷蘭及德國為代表的部分歐洲國家的男性膀胱癌發病率趨于下降或穩定,但女性膀胱癌發病率有所上升[95, 97-98]。得益于吸煙較少及治療方案提升,較高發展程度國家的膀胱癌死亡率近年有所下降[99],而泰國、以色列和斯洛伐克的男性死亡率以及泰國、日本、克羅地亞和波蘭的女性死亡率有所上升[95]。

非霍奇金淋巴瘤2022年的全球新發病例數為55萬,死亡病例數為25萬,其發病率和死亡率分別居惡性腫瘤第10和11位。高度/極高發展區域的非霍奇金淋巴瘤發病率約為中低度發展區域的2倍,而兩者非霍奇金淋巴瘤致死率相當;見圖2。非霍奇金淋巴瘤的高發區域主要見于歐洲、北美及澳大利亞/新西蘭。在這些發達國家,非霍奇金淋巴瘤發病率經歷20世紀80和90年代的上升后,目前趨于平穩[100]。美國非霍奇金淋巴瘤在艾滋病感染者及非感染者中的發病率都有所下降,而深層原因尚不明確[101]。最新研究[102]提示利妥昔單抗的推廣使用可能是導致非霍奇金淋巴瘤死亡率下降的重要原因,特別是用于B細胞非霍奇金淋巴瘤的靶向治療。

食管癌2022年發病例數(51萬)居全球第11位,其導致的死亡例數(45萬)居全球第7位。全球男性食管癌發病率及死亡率顯著高于女性,為后者的3倍。全球高度/極高發展區域的男性食管癌發病率約及死亡率略高于中低度發展區域,而女性食管癌發病率及死亡率則稍低于后者;見圖2。東亞及東非地區為食管癌高發區,其中以馬拉維為最高,而中國食管癌發病例數及死亡例數約占全球總例數的40%。食管鱗癌和腺癌作為兩個主要的病理類型,其地區分布存在顯著差異。在較高發展程度的國家,吸煙及飲酒是導致食管鱗癌的重要因素,而其在中低度發展程度國家的危險因素尚不明確[103]。高度/極高發展區域的食管腺癌占比約為2/3,并且同超重、胃食管反流病及Barrett食管有關[104]。研究[105-106]提示超重可能是未來導致高度/極高發展區域食管腺癌負擔加重的主要因素。

胰腺癌2022年全球新發病例數51萬,略少于食管癌,居惡性腫瘤第12位,其導致的死亡例數約為47萬,居惡性腫瘤第6位,是惡性程度最高的癌癥之一。全球高度/極高發展區域的胰腺癌發病率及死亡率約為中低度發展區域的4倍;見圖2。高發區域主要是歐洲、北美及澳大利亞/新西蘭,非洲大部及東南亞、中南亞發病率較低。相較其他消化道腫瘤,胰腺癌死亡率持續居高不下[107],愈加成為嚴重的公共衛生問題。吸煙、肥胖、糖尿病及大量飲酒是胰腺癌發病及死亡的重要危險因素[108]。針對上述風險因素的管控是減輕胰腺癌發病及死亡負擔的關鍵。

白血病2022年全球發病率和死亡率分別位于惡性腫瘤第13和第10位,包括49萬新發病例和31萬死亡病例。全球高度/極高發展區域的白血病發病率約為中低度發展區域的2倍,而死亡率稍高于后者;見圖2。白血病高發區域主要位于澳大利亞/新西蘭、北美及歐洲。該病包括四大亞型,源于生物學上不同亞群細胞的異常增殖,其病因具有顯著的異質性,包括遺傳、感染以及輻射暴露等。急性淋巴細胞白血病常見于兒童,發病呈雙峰型,以拉丁美洲和亞洲國家為高發區[109]。急性髓系白血病常見于成人,在兒童中也較多見,在高度/極高發展程度國家的發病率更高[109]。慢性淋巴細胞白血病多見于老年人和男性,高發于北美、大洋洲和一些歐洲國家,并且隨著人類發展程度的增高,愈加多見于成年男性[109]。

6 全球癌癥疾病負擔前景分析

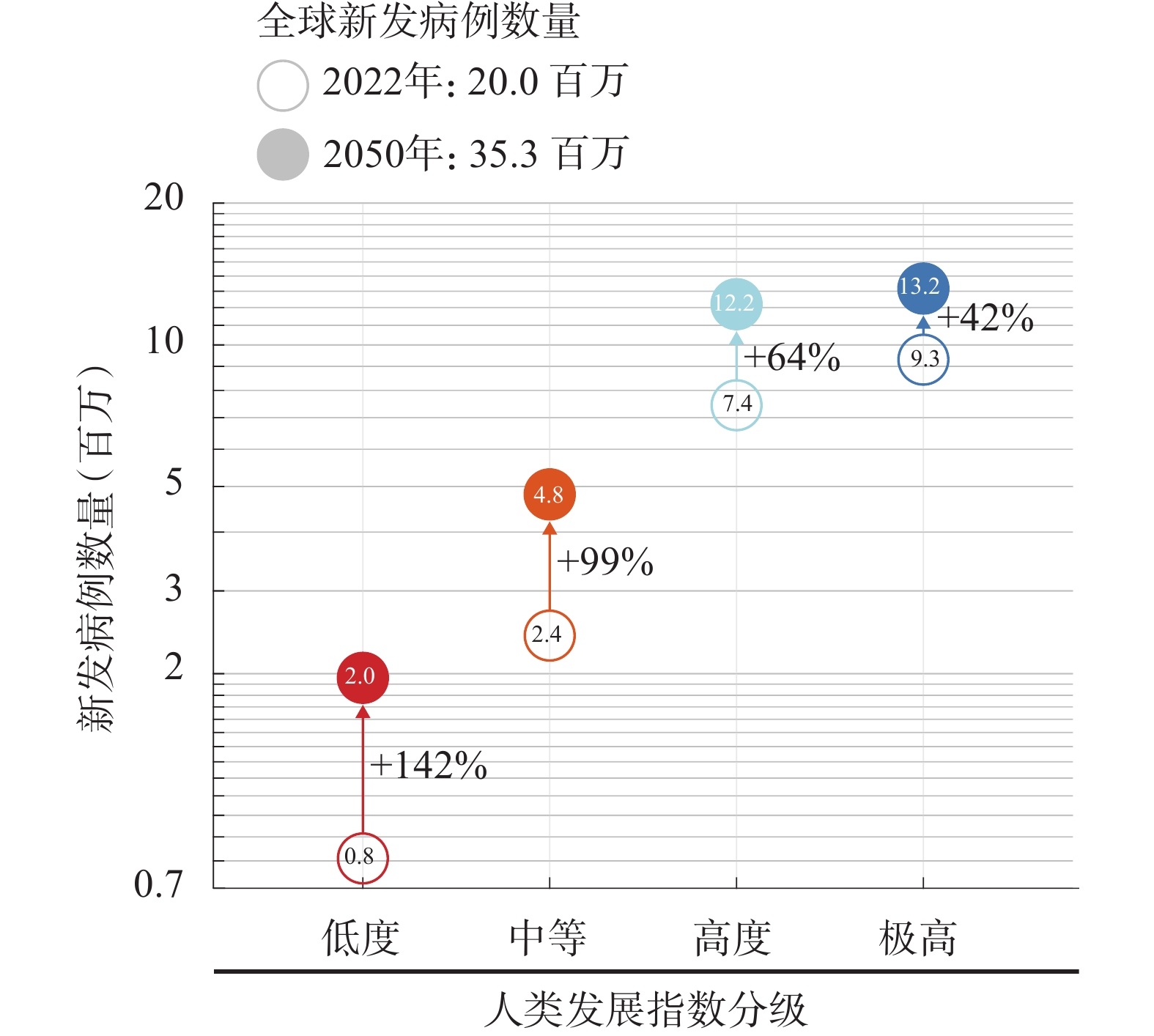

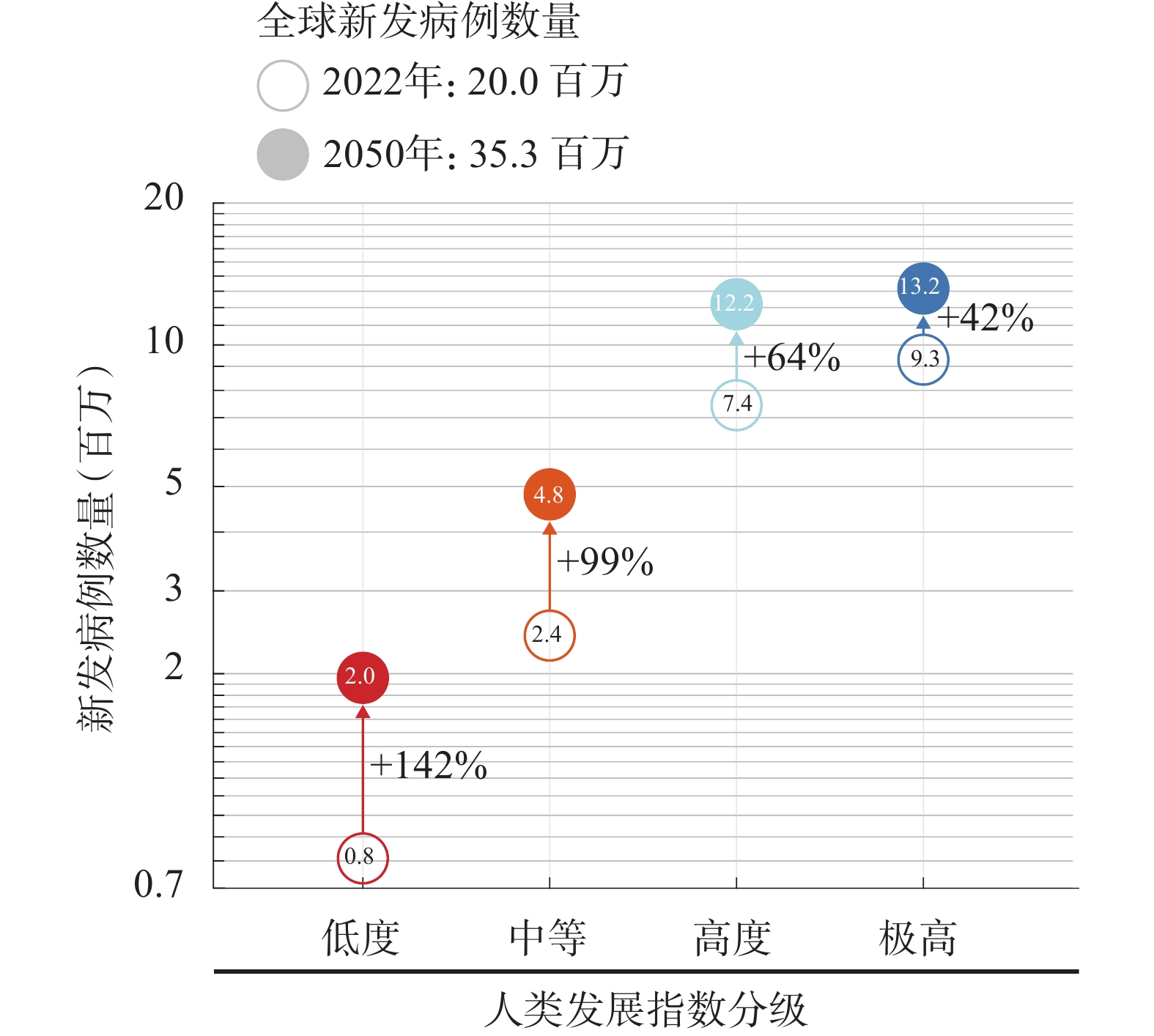

全球人口預計將從2022年的80億增長至2050年的97億[110],其中65歲以上老齡人口將從2022年占比10%增至2050年占比16% [111]。基于人口增長和老齡化的預計變化,在假設癌癥的總體發病率保持不變的前提下,2040年全球癌癥新發病例數預計為2 840萬,2050年全球癌癥新發病例數預計達到3 530萬,較2022年全球癌癥新發病例數分別增長約42.0%和76.5% [1, 12]。以2050年對比2022年為例,基于HDI分級的區域,隨著發展程度的上升,新發癌癥例數增加比例逐級減小,其中低度發展程度區域預計增加142%,而極高發展程度區域預計增加42%;見圖5。然而,從癌癥新發病例增加的絕對數目分析,極高和高度(含中國)發展程度區域新增癌癥發病例數顯著多于中等及低度發展區域(390萬-480萬-240萬-120萬)。

7 總結與展望

基于上述對《全球癌癥統計數據2022》的分析解讀,可得出如下結論要點:(1)2022年全球癌癥發病及死亡負擔嚴峻且仍將繼續加重。2022年全球新發癌癥1 996萬例,癌癥死亡974萬例,預計2050年新發癌癥數量將增至3 530萬。由于人口基數增長及人口老齡化加劇,年齡相關的癌癥發病及死亡將是導致包含中國在內的全球癌癥負擔加劇的重要因素[7-8]。

(2)全球癌癥發病與死亡譜正在發生深刻變化。肺癌已成為全球最常見和致死率最高的惡性腫瘤,其發病和死亡例數持續增長。上消化系統中的肝癌、胃癌、食管癌和膽囊癌發病和死亡數量均有下降,而男性前列腺癌與女性乳腺癌、宮頸癌及子宮內膜癌等生殖系統腫瘤發病數量有所增加。全球甲狀腺癌發病例數在2022年有顯著增加,新發病例主要來自中國。

(3)全球癌癥流行病學特征存在顯著的性別、區域和發展程度差異。男性總體患癌風險略高于女性,而癌癥死亡風險則顯著高于女性,這一現象在中國尤為顯著。隨著區域發展程度提升,男性患癌及死亡風險均有顯著增高,女性患癌風險有所增加,但女性死亡風險趨于穩定。隨著區域發展程度提升,肺癌、女性乳腺癌、結直腸癌、肝癌、胃癌、前列腺癌、甲狀腺癌、胰腺癌、膀胱癌等發病率增高,而宮頸癌及唇/口腔癌發病率顯著下降。

(4)年齡標準化發病率和死亡率肯定癌癥防控效果。2022年全球新發癌癥例數小幅增加,而癌癥死亡例數少許下降。男性年齡標準化癌癥發病率和死亡率在中國及全球范圍內呈現下降趨勢,女性年齡標準化癌癥死亡率亦有顯著下降,而其年齡標準化發病率則繼續增加,提示癌癥防治取得一定成效的同時仍需特別關注女性癌癥發病負擔。

(5)中國癌癥流行病學具有自身特點和演變特征。中國癌癥發病負擔和死亡負擔高于全球總體水平,其中額外的發病負擔主要來自女性,額外的死亡負擔主要來自男性。中國肺癌發病和死亡負擔繼續加重,結直腸癌發病風險增加,甲狀腺癌發病風險激增。中國肝癌、胃癌及食管癌發病和死亡負擔高于全球總體水平,但近年有所下降。男性前列腺癌與女性乳腺癌等生殖系統腫瘤發病和死亡負擔低于全球總體水平,但近年呈現增長趨勢。

基于上述結論要點,如下措施或將有助于提升中國及全球腫瘤防治效果。

(1)隨著人口老齡化加重,年齡相關癌癥發病和死亡風險加劇,癌癥正由嚴峻的公共衛生問題演變為重大社會民生問題。政府和職能部門需要在社會、經濟、醫療、教育、科研等領域做好統籌規劃和協調管理,加強防癌宣教、推動癌癥篩查、保障癌癥治療,把握癌癥防治的主動性,提升癌癥防控的有效性。

(2)基于區域癌癥發病和死亡的流行病學特征,提前布局,精準施策。以中國為例,隨著發展程度提升,感染及貧窮相關癌癥負擔(肝癌、胃癌及食管癌等)逐漸下降[12, 76],生殖系統癌癥負擔正在加劇,而肺癌和結直腸癌負擔日益嚴峻,特別是甲狀腺癌的過度診療需要格外關注。醫療衛生決策者和腫瘤防治工作者需要立足國情,提前布局,推動和發展精準醫療,提升腫瘤防治的針對性和有效性。

(3)加強癌癥風險因素干預,有的放矢降低癌癥負擔。感染相關癌癥的病因阻斷和治療,特別是乙肝病毒、丙肝病毒、人乳頭瘤病毒、EB病毒及幽門螺旋桿菌等,是降低肝癌、宮頸癌、鼻咽癌及胃癌等相關癌癥負擔的有效手段[76]。消除貧困,特別是居民生活水平的提升和生活方式優化,可有效降低肝癌、胃癌及食管癌風險[12]。隨著區域發展程度提升,應主動做好煙草[14]、酒精[15]、肥胖[16]、環境污染[17]、運動缺乏[18-19]及情緒壓力[20]等風險因素管控,提前應對激增的肺癌、結直腸癌及男女性生殖系統腫瘤負擔[29]。

(4)加強科學研究,尋求機制突破。癌癥發病易感因素、易感人群及預防措施的研究突破依舊是降低癌癥發病和死亡負擔的根本手段。提升癌癥篩查手段,做到早診早治,對降低癌癥死亡負擔大有裨益。學科技術優化創新、免疫治療等手段革新、多學科診療模式、腫瘤治療的均質化及標準化等都將有助于降低癌癥患者死亡風險。總之,科學研究是提升腫瘤防治效果的重要、可行且有效手段。

利益沖突:無。

作者貢獻:王培宇參與研究設計、數據收集、數據分析解釋、文章撰寫及修改;黃祺、趙佳參與數據收集、數據分析解釋及文章撰寫;王少東、陳先凱、張瑞祥參與數據分析解釋及文章撰寫;邱滿堂、李印、李向楠參與研究設計、數據分析解釋、文章修改及審核定稿。

癌癥是導致全球疾病負擔的主要因素之一,而全球癌癥負擔在未來30年還將持續加重[1-2],給人類生命安全和生活質量造成重大威脅。數據顯示全球癌癥導致的死亡占比約為1/6,占非傳染性疾病所致死亡的近1/4,是導致全球非傳染性過早死亡的重要因素[3]。癌癥不僅縮短了患者預期壽命,也導致了嚴重的社會經濟負擔,已成為包括中國在內的全球重大公共衛生問題[4]。

腫瘤登記監測工作有利于分析癌癥流行病學特征、部署癌癥防控策略、研究癌癥防控科學及評估癌癥防控效果。國際癌癥研究機構(IARC)建立了涵蓋全球185個國家36類惡性腫瘤的登記中心和監測網絡,構建GLOBOCAN數據庫以進行數據儲存、統計分析及成果發布,并通過全球癌癥觀察平臺(https://gco.iarc.who.int)實現癌癥統計數據的共享與可視化[5]。近期,《全球癌癥統計數據2022》基于最新的GLOBOCAN數據對2022年全球癌癥發病和死亡情況進行了系統性分析[1]。本文對其要點進行解讀,總結全球最新癌癥流行病學特征,關注癌癥流行病學演變進程及發展趨勢,旨在開闊癌癥防治的國際視野,助力我國癌癥防控決策。

1 全球癌癥統計數據來源及特點

全球癌癥統計數據是對GLOBOCAN數據庫的匯總分析,間隔兩年發布一次,主要關注惡性腫瘤發病率及死亡率情況。

全球癌癥統計數據系列研究的亞組分析指標主要包括性別、年齡、腫瘤類型、地區分布及地區發展程度等。除外癌癥新發病例及死亡病例數量,該系列研究采用年齡標準化率(age-standardized rate,ASR)和累積風險(cumulative risk,CMS)校正不同人群的年齡結構差異[6],以實現對癌癥發病和死亡風險的直接標準化比較。ASR包括發病率及死亡率,分別定義為基于1966年Segi-Doll世界標準人群的每10萬人年中新發癌癥數量及死亡數量。CMS包括發病率和死亡率(假設沒有競爭性死因),是指75歲前患癌或死于癌癥的累積風險。在全球人口老齡化負擔日益嚴重的背景下,ASR及CMS的使用可以避免人口老齡化導致癌癥發病及死亡負擔加重的混雜影響,有助于實現對癌癥負擔及防控效果的真實評價[7-8]。該系列研究采用聯合國人口司的全球區域劃分標準,匯報全球20個區域的癌癥發病和死亡信息[9]。基于聯合國開發計劃署的人類發展報告[10],將不同國家和地區按照人類發展指數(human development index,HDI)劃分為極高、高度、中等及低度。HDI由健康長壽、知識的獲取和生活水平3部分內容構成,涵蓋經濟和社會方面的指標,能較全面、科學地反映一個國家的發展水平[11]。HDI的使用有助于綜合分析人類發展程度同癌癥流行病學的聯系、探索全球癌癥流行病學演變特征,便于不同國家及地區制定符合自身實際、具有針對性的腫瘤防治決策。中國(高度HDI)和印度(中等HDI)因龐大的人口基數而被單獨列出進行分析報道。

《全球癌癥統計數據2022》[1]聚焦于2022年全球癌癥新發病及死亡情況,與2018年及2020年數據分析及匯報方法基本一致[12-13],特別是對2050年全球癌癥負擔進行了預測分析。癌種亞類分析中,除外特別說明,肺癌統計納入氣管及支氣管惡性腫瘤,肝癌包含肝內膽管癌,將結腸癌、直腸癌與肛門癌統稱為結直腸癌,將皮膚黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌(nonmelanoma skin cancer,NMSC)(除外基底細胞癌)單獨列出,且將NMSC列入其他腫瘤進行分析匯報。

2 2022年全球癌癥發病和死亡情況

2.1 全球癌癥總體發病和死亡情況

全球癌癥統計數據顯示2022年全球新發癌癥1 996萬例(表1,除外NMSC為1 873萬例)。2022年全球癌癥死亡974萬(表2,除外NMSC為967萬例),其中男543萬例、女431萬例。肺癌發病率位于全球惡性腫瘤第1位(12.4%),隨后依次為女性乳腺癌(11.6%)、結直腸癌(9.6%)、前列腺癌(7.3%)及胃癌(4.9%)。全球肺癌致死182萬例(18.7%),位居癌癥死亡例數第1,隨后依次為結直腸癌(9.3%)、肝癌(7.8%)、女性乳腺癌(6.9%)及胃癌(6.8%)。

2022年36種癌癥發病及死亡例數、ASR發病率及死亡率、CMS發病及死亡風險數據見表3。男性75歲前累積患癌風險略高于女性(21.8% vs. 18.5%),意味著無論男性或女性每5人中約有1人在一生中罹患癌癥。男性75歲前累積癌癥致死風險則顯著高于女性(11.4% vs. 7.97%),提示每8位男性或每12位女性死于癌癥。具體癌癥分類中,男性最常見的惡性腫瘤為肺癌(15.3%),隨后依次為前列腺癌(14.2%)、結直腸癌(10.4%)、胃癌(6.1%)及肝癌(5.8%);肺癌是男性惡性腫瘤第1位殺手,致死例數占比為22.7%,隨后依次為肝癌(9.6%)、結直腸癌(9.2%)、胃癌(7.9%)及前列腺癌(7.3%)。女性最常見的惡性腫瘤為乳腺癌(23.8%),隨后依次為肺癌(9.4%)、結直腸癌(8.9%)、宮頸癌(6.8%)及甲狀腺癌(6.4%);乳腺癌所致女性死亡占15.4%,隨后依次為肺癌(13.6%)、結直腸癌(9.4%)、宮頸癌(8.1%)及肝癌(5.5%)。無論男性或女性,前5種最常見惡性腫瘤占新發病例及死亡總數50%以上;見圖1。上述數據提示2022年全球男性及女性癌癥負擔均較為嚴峻。

圖1

2022年全球男性及女性新發癌癥及癌癥死亡情況(例)

圖1

2022年全球男性及女性新發癌癥及癌癥死亡情況(例)

數據及圖表來源于GLOBOCAN 2022,圖中展示發病率及死亡率前10位癌癥的占比情況;非黑色素瘤皮膚癌(除外基底細胞癌)列入其他分類進行分析匯報

2.2 全球癌癥發病和死亡情況的區域差異

2022年亞洲癌癥新發病例占全球癌癥新發病例總數的49.2%,而癌癥致死例數超過全球癌癥致死總例數的1/2(56.1%),這與該地區龐大的人口基數密切相關(占全球總人口59.2%)。縱觀全球,亞洲和非洲地區癌癥死亡占比超出癌癥發病占比(亞洲:56.1% vs. 49.2%;非洲:7.8% vs. 5.9%),而歐洲、美洲及大洋洲癌癥死亡占比低于癌癥發病占比(歐洲:20.4% vs. 22.4%;美洲:14.9% vs. 22.1%;大洋洲:0.8% vs. 1.4%)。造成這一差異的原因包括亞洲及非洲地區發展中國家及欠發達人口占比較高,醫療資源欠缺導致癌癥診斷延遲及治療效果不佳。另一方面,歐洲、美洲及大洋洲癌癥新發病例及死亡病例占比高于人口基數占比(人口基數占比分別為9.6%、13.1%及0.5%),亞洲及非洲癌癥新發病例及致死病例占比則低于人口基數占比(人口基數占比分別為59.2%及17.6%),提示發達國家居民具有更高的患癌風險。基于全球五大洲劃分的24個區域內癌癥ASR發病率及死亡率、CMS發病及死亡風險見表4。同一大洲的不同區域,癌癥總體發病率和死亡率可存在較大差異。

數據2022納入的185個國家的癌癥流行病學特征存在顯著差異。男性患者中,前列腺癌在118個國家占據惡性腫瘤發病率首位,這些國家主要分布在美洲大部、西歐、非洲中南部及大洋洲,隨后依次是肺癌(33個國家,主要分布在東亞、東南亞、西亞、東歐及北非)、肝癌(11個國家)、結直腸癌(9個國家)及胃癌(8個國家)。肺癌在89個國家中是男性患者癌癥致死的首位原因,這些國家主要分布于美洲大部、歐洲大部、北非、東亞、中亞、西亞及大洋洲,隨后依次為前列腺癌(52個國家,主要分布于美洲中部及非洲中部)、肝癌(24個國家)、胃癌(8個國家)及結直腸癌(5個國家)。女性患者中,乳腺癌在全球大多數國家位于惡性腫瘤發病率第1位(157個國家),隨后依次為宮頸癌(25個國家,主要分布于非洲西部及南部)、肺癌(中國及朝鮮)和肝癌(蒙古)。女性癌癥死亡數據中,乳腺癌在112個國家位于第1位,這些國家主要分布于南美、東歐、南歐、東南亞、中南亞、西亞及非洲北部,隨后依次為宮頸癌(37個國家,主要分布于非洲西部和中南部及南美洲西部)、肺癌(23個國家,主要分布于北美、東亞、北歐及大洋洲)、肝癌(6個國家)和結直腸癌(4個國家)。全球癌癥分布的地理差異可能是人口構成、地區發展程度、生活方式等多因素共同作用的結果,增加了全球癌癥防控的復雜性和挑戰性,需要全球各國家加強區域內及跨區域的交流協作,以增強癌癥防控效率和效果。

2.3 人類發展程度與癌癥發病及死亡情況

全球癌癥ASR發病率和死亡率分析見表4。隨著區域人類發展程度提升,男性患癌風險逐級上升,CMS由低度發展區域的10.5%上升至極高發展程度的31.5%。男性因癌癥死亡風險也呈上升趨勢,高度/極高發展程度區域內男性居民癌癥死亡率高于中等/低度發展區域,然而死亡率增幅較發病率增幅則有所降低。女性患癌風險在極高及高度發展區域相當,在中等及低度發展區域相當,且高度/極高發展區域顯著高于中等/低度發展區域。然而,女性患者癌癥死亡風險隨著區域發展程度提升并無顯著增加。中國男性及女性的癌癥總體發病率和死亡率同高度發展區域相符,而印度男性及女性的癌癥總體發病率和死亡率同中等及低度發展區域相近。隨著區域發展程度提升,發病率增高的癌癥類型包括肺癌、女性乳腺癌、結直腸癌、肝癌、胃癌、前列腺癌、甲狀腺癌、胰腺癌、膀胱癌等,發病率顯著下降的癌癥類型主要包括宮頸癌及唇/口腔癌;見圖2。隨著區域發展程度提升,包括煙草[14]、酒精[15]、超重[16]、環境污染[17]、運動缺乏[18-19]及情緒壓力[20]等在內的癌癥危險因素暴露水平有顯著提升,這可能是導致癌癥發病風險增高的重要因素,也是進行癌癥風險干預的重要切入點。另一方面,高度/極高發展區域優異的基礎醫療保障及治療水平的提升可能通過早期診斷和有效治療而降低癌癥死亡風險,這在女性乳腺癌有集中體現;見圖2。

不同人類發展程度的區域劃分下,發病率或死亡率最高的5種惡性腫瘤對癌癥負擔的貢獻占比均超過40%(圖3)。盡管全球肺癌發病率位于惡性腫瘤第一位,極高、高度(除外中國)、中等及低度發展區域最常見的惡性腫瘤均為乳腺癌。引起這種差異性現象的主要原因是中國作為人口基數大國的特殊性癌癥流行病學情況,特別是肺癌的高發病率。肺癌導致的死亡占比在低度發展區域以外區域內均居惡性腫瘤第一位,其在低度發展區域的發病占比和死亡占比均較低。相對地,女性乳腺癌在低度發展區域是導致癌癥死亡的首要原因,且女性乳腺癌導致的死亡占比隨人類發展程度的增高呈下降趨勢。類似地,宮頸癌在中等及低度發展區域的發病和死亡占比顯著高于極高及高度發展區域,且隨著人類發展程度增高而下降。相對地,結直腸癌發病和死亡占比在不同發展程度區域及中國均位于惡性腫瘤前5位,且隨著人類發展程度增高呈上升趨勢。前列腺癌在不同發展程度區域的發病占比位于惡性腫瘤前5位,而其死亡率相對較低。肝癌僅在高度及低度發展區域和中國位于惡性腫瘤發病率前5位,而其死亡率較高,在不同發展程度區域及中國均位于惡性腫瘤前5位。印度作為人口基數大國,其唇/口腔癌和食管癌的發病和死亡占比均位于惡性腫瘤前5位,這有別于其他中等發展程度區域。而中國甲狀腺癌發病占比位于惡性腫瘤第3位,這也顯著高于其他發展程度區域。全球腫瘤流行病學的區域發展程度差異是開展腫瘤防控工作時需要重點考慮的內容,這一方面體現在不同發展程度區域內的癌癥分布譜及風險因素暴露水平存在顯著差異,另一方面也體現在區域發展程度的提升伴隨有癌癥流行病學特征的演變。因此,因地制宜、提前施策干預可能是提升全球癌癥防控效果的有效手段。

圖3

2022年不同人類發展程度區域內各類癌癥新發病例及死亡病例排序與占比

圖3

2022年不同人類發展程度區域內各類癌癥新發病例及死亡病例排序與占比

數據及圖表來源于文獻[1],圖中展示男性及女性總體發病率及死亡率前5位癌癥占比,非黑色素瘤皮膚癌(除外基底細胞癌)列入其他分類進行分析匯報

2.4 癌癥發病及死亡情況的性別差異

全球男性總體患癌風險及死亡風險高于女性[ASR發病率(/10萬):212.5 vs. 186.2;ASR死亡率(/10萬):109.7 vs. 76.8 ]。男性及女性共患癌癥中,男性肺癌、胃癌、肝癌、食管癌及膀胱癌等發病和死亡風險顯著高于女性,男性結直腸癌、胰腺癌及非霍奇金淋巴瘤發病及死亡風險較女性也有所增加,而女性甲狀腺癌發病風險則顯著高于男性;見表3。男性與女性人群在不同地區的患癌風險及死亡風險也存在顯著差異;見表4。隨著地區發展程度提升,男性與女性患癌風險及死亡風險對比出現反轉,特別表現為低度發展地區女性患癌風險及死亡風險顯著高于男性,而極高發展程度地區女性患癌風險及死亡風險顯著低于男性。其直接原因可能是,隨著區域發展程度提升,女性乳腺癌死亡率及宮頸癌發病率和死亡率有顯著下降;見圖2~3。而男性肺癌、結直腸癌、肝癌及胃癌等發病率和死亡率均有顯著提升,其深層原因可能包括基礎衛生條件改善、認知水平提升及疫苗接種水平提高(例如人乳頭瘤病毒疫苗)及癌癥危險因素暴露水平差異(吸煙、飲酒等)。具體區域劃分下的癌癥發生率可相差4~5倍,其中男性患癌風險最高區域及最低區域分別為澳大利亞/新西蘭和西非[ASR發病率(/10萬):507.9 vs. 97.1],女性患癌風險最高區域亦為澳大利亞/新西蘭,最低區域為中南亞[ASR發病率(/10萬):410.5 vs. 103.3]。癌癥死亡率在不同區域差異稍小,其中男性癌癥死亡風險最高和最低區域分別為東歐和中美洲[ASR死亡率(/10萬):159.6 vs. 68.9),女性癌癥死亡風險最高區域為大洋洲美拉尼西亞,最低區域為中美洲和中南亞[ASR死亡率(/10萬):115.9 vs. 64.0]。總之,全球男性及女性癌癥流行病學特征存在顯著的相似性和差異性,是有效開展癌癥防控工作時需要重點考慮的問題之一。

3 全球癌癥發病和死亡情況變化(2018—2022年)

3.1 全球癌癥總體發病和死亡情況變化

2018、2020及2022年全球癌癥統計數據比較見表1~2[1, 12-13],癌癥新發病例數呈小幅遞增趨勢(1 808萬-1 929萬-1 996萬;如下比較均為2018年 vs. 2020年 vs. 2022年),癌癥死亡人數則在2022年有少許下降(956萬-996萬-974萬)。男性ASR發病率及CMS發病率在2022年有所下降,女性ASR發病率及CMS發病率趨于穩定,而男性及女性ASR死亡率和CMS死亡率在2022年均有明顯下降[男性ASR(/10萬):122.7 vs. 120.8 vs. 109.7;男性CMS:12.7% vs. 12.6% vs. 11.4%;女性ASR(/10萬):83.1 vs. 84.2 vs. 76.8;女性CMS:8.7% vs. 8.9% vs. 8.0% ]。肺癌和乳腺癌新發病例在3個觀察時間點數量相近,始終位于惡性腫瘤新發病例前2位,且自2018—2022年新發例數逐年遞增。結直腸癌、前列腺癌、胃癌及肝癌發病例數則穩居惡性腫瘤第3~6位。甲狀腺癌在2022年發病例數較2018及2020年有大幅增加(56.7萬-58.6萬-82.1萬),食管癌在2022年發病例數較2018及2020年減少(57.2萬-60.4萬-51.1萬),膽囊癌發病例數在2020及2022年較2018年也有顯著下降(21.9萬-11.6萬-12.2萬)。

癌癥死亡率方面,盡管肺癌和結直腸癌在3個觀察時間點的死亡人數位于惡性腫瘤第1和第2位,肺癌死亡人數顯著高于結直腸癌,約為后者死亡例數的2倍。肝癌、乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌、宮頸癌及白血病穩居惡性腫瘤死亡例數的前10位,相對排名亦無改變。上消化道腫瘤的死亡人數在2018—2022年有明顯下降,其中胃癌在2022年癌癥死亡人數下降比例約為15%(78.3萬-76.9萬-66.0萬),食管癌在2022年的癌癥死亡人數下降比例約為18%(50.9萬-54.4萬-44.5萬),膽囊癌在2020年及2022年的癌癥死亡人數較2018年則少了一半左右(16.5萬-8.5萬-8.9萬)。

3.2 性別、區域及人類發展程度相關的癌癥發病和死亡情況變化

自2018—2022年,各個大洲的癌癥總體新發病例及死亡病例占比保持穩定。各個大洲男性癌癥新發病例及死亡病例占比與女性癌癥新發病例占比未見明顯變化。然而,相較2018年,2020及2022年亞洲女性死亡病例占比有所增高(53.9% vs. 60.6% vs. 58.9%),而非洲女性死亡病例占比則有所下降(9.0% vs. 5.9% vs. 6.3%)。

全球男性發病率前10的癌癥排序在2018—2022年間保持穩定,其中前5位包括肺癌、前列腺癌、結直腸癌、胃癌和肝癌。胃癌和食管癌發病率占比在2022年有所下降(胃癌:7.2% vs. 7.1% vs. 6.1%;食管癌:4.2% vs. 4.2% vs. 3.5%)。癌癥死亡率方面,肺癌和肝癌一直是導致男性癌癥死亡的前兩位原因,而胃癌和食管癌導致的男性死亡占比呈下降趨勢(胃癌:9.5% vs. 9.1% vs. 7.9%;食管癌:6.6% vs. 6.8% vs. 5.9%),因而結直腸癌在2020及2022年取代胃癌成為男性癌癥死亡的第3位因素。乳腺癌在2018—2022年間一直是女性最常見且致死率最高的惡性腫瘤。肺癌在2020年及2022年超過結直腸癌成為女性發病率第2位的惡性腫瘤(肺癌:8.4% vs. 8.4% vs. 9.4%;結直腸癌:9.5% vs. 9.4% vs. 8.9%)。肺癌導致的死亡占比穩居女性癌癥死亡第2位,隨后依次為結直腸癌和宮頸癌。女性胃癌發病及死亡占比則在2018—2022年間有所下降,而肝癌也在2022年超越胃癌成為女性第5位最常見的癌癥死亡原因。女性食管癌導致的死亡占比也在2022年有部分下降(3.6% vs. 3.8% vs. 2.9%)。

基于HDI,高度和低度發展區域男性及女性的ASR死亡率(/10萬)在2022年較2018及2020年有顯著下降(高度-男性:147.7 vs. 141.1 vs. 119.9;高度-女性:87.8 vs. 90.3 vs. 72.4;低度-男性:78.2 vs. 78.0 vs. 72.0;低度-女性:91.1 vs. 88.4 vs. 82.6),而中等及極高發展區域則未見這一變化。類似的變化趨勢也見于75歲前的CMS發病和死亡風險情況。

上述分析提示近年來全球癌癥防控工作取得了一定成效,特別體現在ASR發病率及死亡率的下降,其中又以胃癌、食管癌、膽囊癌等上消化道腫瘤為著,既得益于根治幽門螺旋桿菌、改善飲食結構等癌癥風險因素管控,也是基礎衛生條件提升、認知水平提高和治療手段改進等綜合作用的結果。值得注意的是,由于人口基數增長及人口老齡化加劇,年齡相關的癌癥發病及死亡正在成為導致全球癌癥實際負擔加劇的重要因素[7-8],而全球癌癥發病率和死亡率在進行年齡標準化后則趨于穩定或呈下降態勢。盡管這些流行病學變化趨勢仍需較長時期的觀察印證,這些結果仍可以資以癌癥防控工作者鼓勵。

4 全球背景下的中國癌癥發病和死亡情況

4.1 2022年中國癌癥總體發病和死亡情況

數據2022中公布的中國癌癥發病和死亡情況同國家癌癥中心公布的中國2022年癌癥流行病學數據基本一致[21]。中國2022年癌癥新發病例總數為482萬,其中男253萬例、女229萬例。中國2022年癌癥死亡病例總數為257萬例,其中男163萬例、女94萬例。中國最常見的惡性腫瘤是肺癌,2022年新發病例106萬,隨后依次為結直腸癌(51.7萬)、甲狀腺癌(46.6萬)、肝癌(36.8萬)、胃癌(35.9萬)和女性乳腺癌(35.7萬),此6類癌癥占中國新發癌癥病例的60%以上;見表5。中國癌癥患者死亡的首要因素也是肺癌,2022年肺癌致死人數為73.3萬,隨后依次為肝癌(31.7萬)、胃癌(26.0萬)、結直腸癌(24.0萬)、食管癌(18.7萬)和胰腺癌(10.6萬),此6類癌癥導致的死亡病例占中國癌癥死亡病例的70%以上。總之,中國2022年癌癥發病和死亡負擔較為嚴峻,其中又以肺癌為著。

中國男性群體患癌風險略高于女性群體[ASR(/10萬):209.6 vs. 197.0;CMS:21.8% vs. 19.3%],而男性患者癌癥死亡風險則顯著高于女性患者[ASR(/10萬):127.5 vs. 67.8;CMS:13.5% vs. 7.1%];見圖4。肺癌是中國男性及女性發病率和死亡率最高的惡性腫瘤;見表5。男性新發病占比前5位的惡性腫瘤分別為肺癌(65.9萬)、結直腸癌(30.8萬例)、肝癌(26.8萬例)、胃癌(24.7萬例)和食管癌(16.7萬例),占男性癌癥發病總數的65%。此5種癌癥導致的男性癌癥死亡占比總計為74%,依次為肺癌(51.6萬)、肝癌(23.0萬)、胃癌(18.2萬)、結直腸癌(14.3萬)和食管癌(14.0萬)。中國女性惡性腫瘤發病占比前5位依次為肺癌(40.2萬)、乳腺癌(35.7萬)、甲狀腺癌(34.1萬)、結直腸癌(20.9萬)和宮頸癌(15.1萬),占女性癌癥發病總數的64%。女性癌癥死亡前5位的惡性腫瘤依次為肺癌(21.7萬)、結直腸癌(9.7萬)、肝癌(8.7萬)、胃癌(7.9萬)和乳腺癌(7.5萬),構成女性癌癥死亡總數的近60%。

4.2 中國同全球其他區域癌癥流行病學特征對比

中國人口基數占世界人口的18.3%,而2022年中國癌癥新發病例占全球癌癥新發病例總數的24.2%,中國癌癥死亡人數占全球癌癥死亡人數的26.4%。中國癌癥發病率和死亡率ASR及CMS也高于全球總水平。值得關注的是,中國男性癌癥發病率ASR及CMS同全球總體水平接近[ASR(/10萬):209.6 vs. 212.5;CMS:21.8% vs. 21.8%],而男性癌癥死亡率ASR及CMS顯著高于全球總體水平[ASR(/10萬):127.5 vs. 109.7;CMS:13.5% vs. 11.4%]。相對地,中國女性癌癥發病率ASR及CMS高于全球總體水平[ASR(/10萬):197.0 vs. 186.2;CMS:19.3% vs. 18.5%],而女性死亡率ASR及CMS則低于全球總體水平[ASR(/10萬):67.8 vs. 76.8;CMS:7.1% vs. 8.0%]。這些結果提示中國高于全球總體水平的癌癥發病負擔主要來自女性,而高出全球總體水平的癌癥死亡負擔則是由男性較高的死亡風險引起的。中國女性罹患肺腺癌[23-24]及甲狀腺癌風險顯著高于全球其他區域,而男性較高的吸煙比例[25]可能是預后不良的重要因素。

對比中國同全球其他區域的癌種分布和數量,可發現如下癌癥流行病學特征。中國肺癌發病和死亡負擔顯著,分別占全球肺癌總體發病和死亡總數的42.8%和40.4%,男性及女性肺癌發病風險均為全球總體水平的近2倍[男性ASR(/10萬):52.0 vs. 32.1;女性ASR(/10萬):30.3 vs. 16.2],肺癌死亡風險增幅則較發病風險增幅有所下降[男性ASR(/10萬):39.5 vs. 24.8;女性ASR(/10萬):14.7 vs. 9.8]。甲狀腺癌是中國特征性腫瘤之一,中國甲狀腺癌發病負擔和死亡負擔分別占全球總體水平的56.8%和24.4%。中國女性甲狀腺癌發病風險顯著高于男性,而兩類人群發病風險較全球平均水平均增高了約2倍[男性ASR(/10萬):13.3 vs. 4.6;女性ASR(/10萬):36.5 vs. 13.6],其死亡風險較全球總體水平僅略有增加[男性ASR(/10萬):0.35 vs. 0.30;女性ASR(/10萬):0.55 vs. 0.50]。由于影像、超聲及活檢等檢查手段的推廣應用,中國甲狀腺癌檢出率顯著提升,而甲狀腺癌過度診療也日益嚴峻[26-27]。激增的甲狀腺癌病例主要局限于亞臨床乳頭狀癌[27],因而并未顯著增加患者死亡風險。中國上消化道惡性腫瘤高發,其中食管癌發病和死亡負擔分別占全球總量的43.9%和42.1%。中國男性罹患食管癌風險顯著高于女性,而兩類人群患癌風險又顯著高于全球總體水平[男性ASR(/10萬):13.1 vs. 7.6;女性ASR(/10萬):3.8 vs. 2.6],其死亡風險較全球總體水平亦有所增加[男性ASR(/10萬):10.7 vs. 6.5;女性ASR(/10萬):2.9 vs. 2.2]。中國男性及女性胃癌和肝癌發病風險及死亡風險均顯著高于全球總體水平,而結直腸癌發病和死亡風險則同全球總體水平相當。相對地,中國生殖系統惡性腫瘤發病和死亡風險較低。女性乳腺癌患癌風險和死亡風險均低于全球總體水平[發病ASR(/10萬):33.0 vs. 48.6;死亡ASR(/10萬):6.1 vs. 12.6]。女性宮頸癌發病風險較全球總體水平相當[ASR(/10萬):13.8 vs. 14.1],而死亡風險則顯著低于全球總體水平[ASR(/10萬):4.5 vs. 7.1]。男性前列腺癌發病風險及死亡風險均顯著低于全球總體水平[發病ASR(/10萬):9.7 vs. 29.4;死亡ASR(/10萬):3.3 vs.7.3]。女性子宮內膜癌及卵巢癌發病和死亡風險亦低于全球總體水平。此外,NMSC作為全球高發的惡性腫瘤,其在中國男性及女性人群的發病風險較全球總體水平顯著下降[男性ASR(/10萬):14.1 vs. 1.9;女性ASR(/10萬):1.8 vs. 7.5],其引起的癌癥死亡風險則只有非比例性的輕度下降[男性ASR(/10萬):0.54 vs. 0.77;女性ASR(/10萬):0.37 vs. 0.45],提示中國NMSC患者預后顯著落后于全球總體水平。

基于上述分析,中國現階段仍應著重肺癌、結直腸癌、女性乳腺癌、甲狀腺癌及上消化道腫瘤防治工作。由于龐大的人口基數、國內地區差異和發展程度不均衡[22],中國癌癥流行病學特征相較其他國家有顯著的復雜性。中國癌癥防控工作者在認識上述國內外癌癥流行病學特征差異的同時,也需充分了解國內各區域差異,因地制宜、有的放矢地開展癌癥防控工作。

4.3 2016—2022年中國癌癥流行病學變化

相較2016年[22],2022年中國癌癥新發病例數增加了18.7%,居民患癌ASR從186.5/10萬升至201.6/10萬,2022年中國癌癥死亡例數稍有增加(6.6%),而ASR死亡率則由105.2/10萬降至96.5/10萬。中國于2020年進行了第7次人口普查并更新人口數量,人口總量較2010年第6次人口普查增長5.38%,老齡化人口占比也增加了5%左右,這可能是導致死亡數量增加而ASR偏低的一個原因。這一問題也是理解下述分析結果時應當考慮的因素。

男性及女性2016—2022年總體患癌及死亡風險變化見圖4。男性患癌風險自2016年增加,在2018—2020年達到高值平臺期,在2022年則有明顯下降,而女性患癌風險在2016—2022年間逐年增高,尚未觀察到拐點出現。男性及女性癌癥死亡風險自2016年上升,在2018—2020年達到高值平臺期,在2022年則均有顯著下降,并低于2016年水平。盡管此類數據尚需更長時期的隨訪更新,當前結果提示中國腫瘤防治,特別是癌癥治療,取得了肯定的成效。

相較2016年,中國2022年癌癥譜也發生了顯著變化;見表5。癌癥發病率方面,男性及女性肺癌和結直腸癌發病風險均有明顯增加,甲狀腺癌發病例數增加了1倍以上。男性和女性罹患生殖系統癌癥風險均有升高,包括男性前列腺癌與女性乳腺癌、宮頸癌、子宮內膜癌及卵巢癌。肺癌已超越乳腺癌成為中國女性最常見惡性腫瘤。相對地,男性和女性肝癌、胃癌及食管癌發病占比有所下降。癌癥致死率方面,盡管2022年男性和女性肺癌引起死亡例數較2016年有部分增加,而肺癌ASR死亡率則有部分下降。類似地,女性乳腺癌致死病例有輕度增多,而乳腺癌ASR死亡率則輕度下降。男性及女性結直腸癌死亡人數均有明顯增多,而相對的結直腸癌ASR死亡率僅有輕度增高。類似地,男性胰腺癌及膀胱癌發病例數和死亡例數均有明顯增多,胰腺癌ASR發病率和死亡率稍有增高,而膀胱癌ASR發病率和死亡率則未見明顯改變。此外,男性前列腺癌及女性宮頸癌和卵巢癌引起死亡人數有明顯增加,相應的癌癥ASR死亡率也有增高。相對地,男性和女性肝癌、胃癌及食管癌引起的死亡人數有不同程度減少,相應的癌癥ASR死亡率則有明顯降低。

以上數據提示,隨著老齡化人口占比增加,年齡相關的癌癥發病及死亡愈發成為導致中國癌癥負擔加劇的重要因素[7-8]。中國癌癥譜的深刻變化,特別是肺癌、直腸癌及甲狀腺癌發病持續增加、上消化系統腫瘤發病減少以及男女性生殖系統腫瘤罹患風險增加,同區域發展程度提升有密切聯系[28-29],提示癌癥防控工作者需要加強煙草[14]、超重[16]、環境污染[17]、運動缺乏[18-19]及情緒壓力[20]等危險因素干預,提前布局,精準施策。

5 2022年全球常見癌癥的發病和死亡情況

2022年全球前10位最常見癌癥導致的發病和死亡負擔約為總體癌癥負擔的2/3;見表1~ 2。其中肺癌、女性乳腺癌、結直腸癌及前列腺癌導致的癌癥發病和死亡負擔接近總體癌癥負擔的2/5。如下,數據2022對全球常見癌癥的發病和死亡情況進行深入分析。

5.1 肺癌

2022年全球肺癌新發病例248萬,約占癌癥發病總數的1/8,肺癌導致的死亡例數為182萬,約占癌癥死亡總數的近1/5;見表1~2。肺癌已經成為全球發病率及死亡率最高的惡性腫瘤,是導致全球男性癌癥發病和死亡的首要因素,是導致全球女性癌癥發病和死亡的第2位因素。全球男性肺癌發病風險約為女性的2倍[ASR(/10萬):32.1 vs. 16.2],而肺癌死亡風險接近女性的3倍[ASR(/10萬):24.8 vs. 9.8]。然而,全球男性及女性肺癌發病風險存在顯著的地區差異,北美及北歐地區男性與女性肺癌發病風險相當,而北非及東歐地區男性罹患肺癌風險約為女性的4~5倍。此外,全球高度/極高發展區域男性及女性的肺癌發病及死亡風險均顯著高于中等/低度發展區域[男性發病ASR(/10萬):40.1 vs. 10.5;男性死亡ASR(/10萬):30.1 vs. 9.6;女性發病ASR(/10萬):20.7 vs. 4.3;女性死亡ASR(/10萬):11.8 vs. 3.9];見圖2。其中死亡風險增幅較發病風險增幅有顯著下降,提示高度/極高發展區域肺癌患者具有更好的治療效果。

煙草仍是導致肺癌發病的首要危險因素并且同肺癌流行病學演變特征密切相關[14]。肺癌發病率和死亡率的地理和時間模式在很大程度上反映了煙草流行階段及煙草暴露的歷史模式差異,諸如吸煙的強度和持續時間、香煙類型和吸入程度等[30-31]。研究[32-33]顯示,在煙草最早流行的英國、美國等高收入國家,男性肺癌發病率的急劇上升、達到峰值和隨后下降同煙草暴露水平變化具有良好的一致性,并且肺癌發病率變化相較煙草暴露水平變化滯后約20~25年。全球中等/低度發展程度國家男性居民煙草暴露近年來達到峰值或仍在加劇[34],除非采取有效的戒煙或抑煙措施,否則肺癌發病率在未來幾十年內將持續上升[35]。此外,考慮到包括中國(每日吸煙比例約為41.5%)在內的多個人口大國正處于高煙草暴露階段[25],全球肺癌發病及死亡負擔在未來數十年將可能急劇加重。另一方面,全球女性煙草暴露風險仍顯著低于男性,特別是在中國、印度尼西亞及多數非洲國家,女性每日吸煙人群占比不足5%[36]。然而,非吸煙因素導致肺癌增加已成為全球女性肺癌的重要流行病學特征,這在以中國為代表的東亞地區尤為顯著[37]。

中國2022年男性肺癌ASR發病率為52.0/10萬,女性肺癌ASR發病率為30.3/10萬;見表5。肺腺癌已經成為包括東亞地區在內的全球肺癌最常見的病理類型,且多數國家男性及女性最常見的肺癌病理類型均為腺癌[23-24]。日益增多的證據表明戶外空氣污染暴露是導致極高/高度發展地區肺腺癌發病負擔激增的重要原因[38-39]。機制研究顯示,PM2.5等污染顆粒可誘導巨噬細胞進入肺部并釋放白細胞介素-1β,導致存在EGFR突變的肺泡Ⅱ型上皮細胞發生祖細胞樣轉化,進而促進腫瘤發生[40]。此外,包括烹飪油煙在內的室內空氣污染也已成為女性肺癌發病風險增加的重要隱患,同東亞地區女性非吸煙患者的肺腺癌發病增多有關[41]。空氣污染暴露已經成為導致全球肺癌發病增加及病理類型演變的關鍵因素,并且可能在未來肺癌發病、演化及防治中扮演重要角色。

基于上述肺癌風險因素及流行病學特征,倡導戒煙和降低煙草暴露[42]、空氣污染控制[40]及肺癌篩查和早診早治[43-44]已成為現階段肺癌防治的關鍵內容。

5.2 女性乳腺癌

2022年全球女性乳腺癌新發病例231萬,約占全球癌癥發病總數的1/10,占女性癌癥發病總數的近1/4;女性乳腺癌導致的死亡例數為66.6萬,約占女性癌癥死亡總數的15.4%;見表1~2,圖1。乳腺癌是全球女性最常見且致死率最高的惡性腫瘤,其在高度/極高發展區域發病率顯著高于中度/低等發展區域[ASR(10/萬):54.1 vs. 30.8 ],而ASR(/10萬)死亡率則顯著低于中度/低等發展區域(11.3 vs. 15.3);見圖2。全球乳腺癌發病率最高的區域集中于澳大利亞/新西蘭、北美及北歐[ASR(/10萬):90~100],是中非、中南亞、東非等低風險區域的3~4倍。全球女性乳腺癌死亡率最高的地區包括美拉尼西亞、西非和密克羅尼西亞/波利尼西亞,ASR死亡率均在20.0以上。

高度/極高發展區域女性居民罹患乳腺癌風險的增加可能同多種生育因素及生活方式因素有關,諸如初潮年齡早、更年期年齡晚、初產年齡大、生育數量少、母乳喂養少、激素替代療法、口服避孕藥、飲酒、超重、運動缺乏等[1]。女性乳腺癌發病趨勢變化也同上述危險因素暴露水平改變及影像篩查推廣有關。研究[45-47]顯示,1980—2000年,北美洲、大洋洲和歐洲等高收入地區的女性乳腺癌發病率普遍上升,到21世紀初,發病率呈穩定或下降趨勢,這與更年期激素替代療法使用減少有關,也可能與篩查參與率趨于平穩有關。自20世紀90年代以來,高收入國家女性乳腺癌發病率居高不下的同時,女性乳腺癌死亡率則有顯著下降,這同癌癥認知提升、推廣早期篩查及治療水平提高有密切關聯[48]。相比之下,在南美洲、非洲和亞洲中低度發展國家[49-51]以及高收入的亞洲國家(日本和韓國)[52],乳腺癌發病率和死亡率迅速上升。不同地區女性乳腺癌死亡率在地理和時間上存在的較大差異,在一定程度上與基本醫療保障水平有關[53],特別見諸于撒哈拉以南非洲國家由于發展程度較低、衛生基礎設施薄弱,導致乳腺癌死亡率較高[54]。女性乳腺癌預防的可行措施包括控制體重、減少飲酒、增加體育活動及母乳喂養等[55]。然而,由于缺乏明確可控的危險因素,女性乳腺癌防治的重點仍是推廣篩查、早期診斷及綜合治療。

5.3 結直腸癌

2022年全球結直腸癌新發病例193萬,結直腸癌導致的死亡例數為90萬,其發病及死亡占比相當,約為所有癌癥總數的近1/10;見表1~ 2。結直腸癌發病率及死亡率在男性和女性均位于第3位;見圖1。全球高度/極高發展區域結直腸癌發病率及死亡率均顯著高于中等/低度發展區域[男性ASR發病率(/10萬):27.3 vs. 7.7;男性ASR死亡率(/10萬):11.6 vs. 4.7;女性ASR發病率(/10萬):18.7 vs. 5.6;女性ASR死亡率(/10萬):7.4 vs. 3.4],其中死亡風險增幅較發病風險增幅顯著下降,提示極高/高度發展區域結直腸癌患者具有更好的預后。全球結直腸癌發病風險存在顯著的地區差異,其中高發區域主要見于歐洲及澳大利亞/新西蘭,發病率約為非洲及中南亞等低風險區域的近10倍。此外,全球結腸癌和直腸癌的地區分布差異大致相符[1]。

結直腸癌已成為人類發展程度提升的標志性癌癥,其發病率在東歐、東南亞、中南亞、南美等區域隨發展程度轉型的國家有穩步上升[28-29]。行為及飲食模式改變是結直腸癌罹患風險伴隨區域發展程度提升而增高的主要原因,具體包括動物源性食物攝入增加及運動缺乏等,導致超重及肥胖發生率激增。強有力的證據表明,飲酒、吸煙、食用紅肉或加工肉以及肥胖可增加結直腸癌發病風險,而補鈣、食用全谷物、纖維和乳制品以及增加體育活動可能具有保護作用[56]。結直腸鏡是篩查直腸癌的有效手段,然而高昂的檢查費用以及儀器設備成本限制了其在中低度發展區域的推廣應用[57]。相對地,包括糞便免疫化學檢測在內的非侵入性檢查,以其良好的特異性、敏感性和可行性,有望在中低度發展區域取得良好的衛生經濟效益[58]。近年來,結直腸癌發病率在部分高收入國家呈現下降趨勢,這可能與居民生活方式優化及篩查推廣提升有關[59],部分結直腸癌癌前病變在結直腸鏡檢查中被發現并切除,可以顯著降低結直腸癌發病及死亡風險[60]。值得關注的是,包含美國、加拿大、澳大利亞在內的高收入國家結直腸癌發病呈現年輕化趨勢[61-62],這可能與早期/青年期的風險因素暴露有關,包括肥胖、運動缺乏及抗生素對腸道微生態的影響等[63]。

5.4 前列腺癌

2022年全球前列腺癌新發病例147萬,占男性新發癌癥例數第2位(14.2%),前列腺癌導致的死亡例數為40萬,占男性癌癥死亡人數的第4位(7.3%);見表1~ 2,圖1。全球高度/極高發展區域前列腺癌發病率顯著高于中等/低度發展區域[ASR(10/萬):35.5 vs. 12.6],而前列腺癌死亡率差異則顯著減少[ASR(10/萬):7.3 vs. 6.6];見圖2。值得注意的是,前列腺癌在全球2/3的國家(118/185)為男性最常見惡性腫瘤,其中高發區域主要見于北歐、北美、澳大利亞/新西蘭及加勒比海地區,發病率約為部分亞洲及非洲等低風險區域的5~10余倍。然而,前列腺癌死亡率的全球分布同發病率差異較大,高風險區主要是加勒比海地區及撒哈拉以南的非洲區域,同該區域醫療資源缺乏導致的診斷耽擱及治療水平較差有關。

前列腺癌發病相關的生活方式及環境風險因素較少。現已確定的前列腺癌發病危險因素主要是高齡、家族史及特定基因改變等,而吸煙、超重及部分營養因素也可能影響前列腺癌罹患風險[64]。值得注意的是,加勒比海地區和撒哈拉以南非洲國家前列腺癌發病率的升高可能同遺傳易感性增加有關,且與該病風險相關的多種遺傳變異常見于具有西非血統的男性[65]。前列腺癌發病率受到診斷手段及檢出率的顯著影響[66],這尤其體現在1980—1990年,隨著前列腺特異性抗原檢測的推廣應用,美國及澳大利亞等國家前列腺癌檢出率及發病率出現快速增長,隨后則由于前列腺特異性抗原檢測的使用減少則引起前列腺癌檢出率及發病率的對應性減少[67]。近年來,中國、波羅的海及東歐國家前列腺癌發病率有持續增加[65],撒哈拉以南非洲地區前列腺癌發病率也有快速增長[68],在一定程度上同醫保完善前列腺特異性抗原檢測有關。盡管前列腺癌高發于北美、北歐等高收入國家,其優異的醫療保障體系和診療水平卻可通過早診早治顯著降低前列腺癌死亡率[69],這對中低度發展國家的前列腺癌防治有良好的借鑒意義。

5.5 感染相關性癌癥

胃癌、肝癌及宮頸癌作為最常見的感染相關性癌癥,三者2022年的發病總例數約為250萬,占癌癥發病總數的1/8,三者2022年的癌癥死亡總數約為175萬,占癌癥死亡總數的近1/5。胃癌、肝癌及宮頸癌的致病因素均是可防(肝癌:乙肝病毒;宮頸癌:人乳頭瘤病毒)或可治的(胃癌:幽門螺旋桿菌;肝癌:丙肝病毒)。

胃癌2022年全球新發病例數97萬,居惡性腫瘤發病第6位,胃癌導致的死亡人數為66萬,居惡性腫瘤死亡第5位。胃癌是中南亞國家(阿富汗、伊朗、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦)男性最常見且死亡率最高的惡性腫瘤。東亞地區是全球胃癌發病率及死亡率最高的地區,尤以蒙古國為最,而非洲胃癌發病率及死亡率為全球最低。胃癌依據發生部位可分為賁門癌和非賁門胃癌,而慢性幽門螺旋桿菌感染是導致非賁門胃癌的主要因素,約90%的非賁門胃癌由該因素引起[70]。幽門螺旋桿菌感染在全球人口中廣泛存在,其中僅有少部分感染者發展成胃癌,包括細菌遺傳學、宿主遺傳學、感染年齡及環境等多種因素可能影響慢性幽門螺旋桿菌感染導致的肺癌發生[71]。非賁門胃癌發病的其他風險因素包括飲酒、吸煙及食用腌制食品,而水果攝入量低、大量食用加工肉類及燒烤肉類也可能增加罹患風險[56]。賁門癌中約1/5由幽門螺旋桿菌感染導致,而超重及胃食管反流病是導致賁門癌發生的重要因素,這與食管癌流行病學特征具有類似性[72]。近半個世紀以來,全球胃癌發病率呈現下降趨勢,這主要得益于優化食物儲存及根治幽門螺旋桿菌引起的非賁門癌發病減少[73]。然而,新近研究[74-75]顯示年輕人群胃癌發病率呈上升趨勢[74],特別是伴有自身免疫性胃炎的增加和胃微生物組的失調,而后者被認為是導致食管胃交界部腫瘤的潛在發病因素。

肝癌2022年全球新發病例87萬,居惡性腫瘤發病第7位,肝癌導致的死亡人數為76萬,居惡性腫瘤死亡第3位。肝癌ASR死亡率接近其ASR發病率,足見肝癌預后較差。全球各區域男性罹患肝癌風險約為女性的2~3倍,肝癌在東亞(蒙古國)、中南亞、北非、西非及中美24個國家位居男性癌癥死亡率第1位。原發性肝癌主要包括肝細胞癌(75%~85%)和肝內膽管癌(10%~15%),而乙肝病毒和丙肝病毒慢性感染導致了全球約21%~55%肝癌發生[76-77]。肝癌發病的其他危險因素包括黃曲霉毒素暴露、大量飲酒、超重、2型糖尿病及吸煙等[78],而全球各區域肝癌發病的風險因素分布存在較大差異。在包括中國及東非在內的肝細胞癌高發區域,慢性乙肝病毒感染和黃曲霉毒素暴露是導致肝癌的主要因素,而丙肝病毒感染在包括埃及、西班牙及日本在內的部分國家是肝癌發病的首要危險因素。在蒙古國,乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒及乙型肝炎病毒攜帶者與丙型肝炎病毒或丁型肝炎病毒的共同感染以及飲酒共同導致了全球最高的男性及女性肝癌發病率。肝內膽管癌的危險因素分布也存在較大地區差異,主要包括肝吸蟲病(例如泰國東北部地區的疣狀阿片吸蟲病)[79]、代謝異常(包括肥胖、糖尿病和非酒精性脂肪肝)、大量飲酒及乙肝病毒和丙肝病毒感染[80-81]。隨著乙肝病毒和丙肝病毒血液感染阻斷以及黃曲霉毒素暴露減少,東亞和東南亞多數高發國家的肝癌發病率自20世紀70年代末以來穩步下降,而日本和中國肝癌發病率自20世紀90年代以來也在穩步下降[80, 82]。自20世紀80年代初,乙肝病毒疫苗的推廣應用顯著降低了東亞地區乙肝病毒感染率及肝癌發病率[83]。相對地,在泰國等非乙肝病毒感染性肝癌高發區,肝癌發病率持續上升,其中以肝內膽管癌為著[80]。而在包括北美及歐洲在內的既往肝癌低發區域,多數國家肝癌發病風險近年來有穩步上升或已處于較高水平[80, 84],這可能與超重、糖尿病、非酒精性脂肪肝及飲酒等代謝風險因素的加劇有關。

宮頸癌是女性發病率及死亡率第4位惡性腫瘤。2022年全球宮頸癌新發病例66萬,宮頸癌導致死亡病例35萬。全球宮頸癌高發區主要位于撒哈拉以南非洲及美拉尼西亞,約是西亞、澳大利亞/新西蘭及北美等低發區域的6~10倍,而宮頸癌死亡風險分布同發病風險分布基本一致。人乳頭瘤病毒感染是導致宮頸癌發生的必要不充分條件[85],448種已知人乳頭瘤病毒中的12種是一級致癌因素。宮頸癌的其他危險因素包括一些性傳播感染(人類免疫缺陷病毒和沙眼衣原體)、吸煙、多次分娩以及長期使用口服避孕藥[86]。全球中等/低度發展區域宮頸癌發病率及死亡率顯著高于高度/極高發展區域[ ASR發病率(/10萬):19.3 vs. 12.1;ASR死亡率(/10萬):12.4 vs. 4.8],且死亡率增幅顯著高于發病率增幅,提示中等/低度發展區域人乳頭瘤病毒慢性感染幾率高且感染篩查及疫苗接種覆蓋率低,宮頸癌診斷偏晚且治療效果較差。近幾十年,全球多數地區的宮頸癌發病率普遍下降,主要歸因于區域發展水平的持續上升,伴隨有生殖衛生改善、出生率下降及性傳播疾病流行率下降,最終導致高風險人乳頭瘤病毒持續感染風險降低[87]。1988—2017年宮頸癌發病趨勢分析表明,截至21世紀中期,大洋洲(澳大利亞和新西蘭)、北美洲(加拿大和美國)和西歐的宮頸癌發病率將持續下降,此后發病率將趨于穩定[88]。自2007—2017年,部分拉美國家(巴西及哥倫比亞等)及亞洲國家(印度及泰國等)宮頸癌發病率有顯著下降,而中國宮頸癌發病率有小幅增加[88]。宮頸癌發病率的地區差異和演變特點可能是人口結構、疫苗接種水平及基礎衛生條件綜合作用的結果。

5.6 其他常見癌癥

甲狀腺癌2022年全球新發病例為82萬例,居惡性腫瘤發病率第7位,居女性惡性腫瘤發病率第5位。甲狀腺癌致死率較低,2022年全球甲狀腺癌死亡例數為5萬,居惡性腫瘤第24位。全球女性甲狀腺癌發病率約為男性的3倍,而女性甲狀腺癌死亡率不足男性的2倍。高度/極高發展區域男性及女性甲狀腺癌罹患風險約是中等/低度發展區域的7倍,而死亡風險則與中等/低度發展區域相當;見圖2。全球甲狀腺癌高發區域主要是東亞地區,其中尤以中國為著,其甲狀腺癌發病例數(47萬)超過全球總例數的一半。近年來多個國家甲狀腺癌發病率迅速上升,可能源于影像、超聲及活檢等檢查手段的推廣應用,導致甲狀腺癌檢出率顯著提升[26-27]。而這些激增的病例主要局限于乳頭狀癌,通常需要對甲狀腺仔細檢查才能發現[26],并且大多屬于亞臨床乳頭狀癌[27],并未引起顯著癥狀和患者死亡。值得注意的是,甲狀腺癌的過度診斷及治療可能引起嚴重的衛生經濟負擔[89]。近年來國際指南也反對進行甲狀腺過度篩查并且提倡對微小癌進行積極監測而非過度治療[90-91]。電離輻射是目前唯一公認的甲狀腺癌危險因素[92],而最新研究[93]顯示肥胖也導致甲狀腺癌罹患風險增加,而后者可能是減輕甲狀腺癌負擔的重要突破口。

膀胱癌2022年全球新發病例數為61萬例,位居惡性腫瘤發病率第9位,導致的死亡人數為22萬,位居惡性腫瘤第13位;見表1~ 2。全球男性膀胱癌發病風險及死亡風險顯著高于女性,約為后者的4倍;見表3。全球高度/極高發展區域膀胱癌發病風險顯著高于中等/地區發展區域;見圖2,其中以歐洲及北美為代表的高發區發病率為非洲低發區域的10倍以上。膀胱癌的流行病學特征因地區而異,吸煙、職業暴露(如芳香胺)和飲用水砷污染是工業化國家膀胱癌發病的主要危險因素[94-95]。撒哈拉以南非洲的部分國家血吸蟲病是導致膀胱癌的重要因素,約占該地區膀胱癌癥病例的50%以上[96]。自20世紀90年代以來,以西班牙、荷蘭及德國為代表的部分歐洲國家的男性膀胱癌發病率趨于下降或穩定,但女性膀胱癌發病率有所上升[95, 97-98]。得益于吸煙較少及治療方案提升,較高發展程度國家的膀胱癌死亡率近年有所下降[99],而泰國、以色列和斯洛伐克的男性死亡率以及泰國、日本、克羅地亞和波蘭的女性死亡率有所上升[95]。

非霍奇金淋巴瘤2022年的全球新發病例數為55萬,死亡病例數為25萬,其發病率和死亡率分別居惡性腫瘤第10和11位。高度/極高發展區域的非霍奇金淋巴瘤發病率約為中低度發展區域的2倍,而兩者非霍奇金淋巴瘤致死率相當;見圖2。非霍奇金淋巴瘤的高發區域主要見于歐洲、北美及澳大利亞/新西蘭。在這些發達國家,非霍奇金淋巴瘤發病率經歷20世紀80和90年代的上升后,目前趨于平穩[100]。美國非霍奇金淋巴瘤在艾滋病感染者及非感染者中的發病率都有所下降,而深層原因尚不明確[101]。最新研究[102]提示利妥昔單抗的推廣使用可能是導致非霍奇金淋巴瘤死亡率下降的重要原因,特別是用于B細胞非霍奇金淋巴瘤的靶向治療。

食管癌2022年發病例數(51萬)居全球第11位,其導致的死亡例數(45萬)居全球第7位。全球男性食管癌發病率及死亡率顯著高于女性,為后者的3倍。全球高度/極高發展區域的男性食管癌發病率約及死亡率略高于中低度發展區域,而女性食管癌發病率及死亡率則稍低于后者;見圖2。東亞及東非地區為食管癌高發區,其中以馬拉維為最高,而中國食管癌發病例數及死亡例數約占全球總例數的40%。食管鱗癌和腺癌作為兩個主要的病理類型,其地區分布存在顯著差異。在較高發展程度的國家,吸煙及飲酒是導致食管鱗癌的重要因素,而其在中低度發展程度國家的危險因素尚不明確[103]。高度/極高發展區域的食管腺癌占比約為2/3,并且同超重、胃食管反流病及Barrett食管有關[104]。研究[105-106]提示超重可能是未來導致高度/極高發展區域食管腺癌負擔加重的主要因素。

胰腺癌2022年全球新發病例數51萬,略少于食管癌,居惡性腫瘤第12位,其導致的死亡例數約為47萬,居惡性腫瘤第6位,是惡性程度最高的癌癥之一。全球高度/極高發展區域的胰腺癌發病率及死亡率約為中低度發展區域的4倍;見圖2。高發區域主要是歐洲、北美及澳大利亞/新西蘭,非洲大部及東南亞、中南亞發病率較低。相較其他消化道腫瘤,胰腺癌死亡率持續居高不下[107],愈加成為嚴重的公共衛生問題。吸煙、肥胖、糖尿病及大量飲酒是胰腺癌發病及死亡的重要危險因素[108]。針對上述風險因素的管控是減輕胰腺癌發病及死亡負擔的關鍵。

白血病2022年全球發病率和死亡率分別位于惡性腫瘤第13和第10位,包括49萬新發病例和31萬死亡病例。全球高度/極高發展區域的白血病發病率約為中低度發展區域的2倍,而死亡率稍高于后者;見圖2。白血病高發區域主要位于澳大利亞/新西蘭、北美及歐洲。該病包括四大亞型,源于生物學上不同亞群細胞的異常增殖,其病因具有顯著的異質性,包括遺傳、感染以及輻射暴露等。急性淋巴細胞白血病常見于兒童,發病呈雙峰型,以拉丁美洲和亞洲國家為高發區[109]。急性髓系白血病常見于成人,在兒童中也較多見,在高度/極高發展程度國家的發病率更高[109]。慢性淋巴細胞白血病多見于老年人和男性,高發于北美、大洋洲和一些歐洲國家,并且隨著人類發展程度的增高,愈加多見于成年男性[109]。

6 全球癌癥疾病負擔前景分析

全球人口預計將從2022年的80億增長至2050年的97億[110],其中65歲以上老齡人口將從2022年占比10%增至2050年占比16% [111]。基于人口增長和老齡化的預計變化,在假設癌癥的總體發病率保持不變的前提下,2040年全球癌癥新發病例數預計為2 840萬,2050年全球癌癥新發病例數預計達到3 530萬,較2022年全球癌癥新發病例數分別增長約42.0%和76.5% [1, 12]。以2050年對比2022年為例,基于HDI分級的區域,隨著發展程度的上升,新發癌癥例數增加比例逐級減小,其中低度發展程度區域預計增加142%,而極高發展程度區域預計增加42%;見圖5。然而,從癌癥新發病例增加的絕對數目分析,極高和高度(含中國)發展程度區域新增癌癥發病例數顯著多于中等及低度發展區域(390萬-480萬-240萬-120萬)。

7 總結與展望

基于上述對《全球癌癥統計數據2022》的分析解讀,可得出如下結論要點:(1)2022年全球癌癥發病及死亡負擔嚴峻且仍將繼續加重。2022年全球新發癌癥1 996萬例,癌癥死亡974萬例,預計2050年新發癌癥數量將增至3 530萬。由于人口基數增長及人口老齡化加劇,年齡相關的癌癥發病及死亡將是導致包含中國在內的全球癌癥負擔加劇的重要因素[7-8]。

(2)全球癌癥發病與死亡譜正在發生深刻變化。肺癌已成為全球最常見和致死率最高的惡性腫瘤,其發病和死亡例數持續增長。上消化系統中的肝癌、胃癌、食管癌和膽囊癌發病和死亡數量均有下降,而男性前列腺癌與女性乳腺癌、宮頸癌及子宮內膜癌等生殖系統腫瘤發病數量有所增加。全球甲狀腺癌發病例數在2022年有顯著增加,新發病例主要來自中國。

(3)全球癌癥流行病學特征存在顯著的性別、區域和發展程度差異。男性總體患癌風險略高于女性,而癌癥死亡風險則顯著高于女性,這一現象在中國尤為顯著。隨著區域發展程度提升,男性患癌及死亡風險均有顯著增高,女性患癌風險有所增加,但女性死亡風險趨于穩定。隨著區域發展程度提升,肺癌、女性乳腺癌、結直腸癌、肝癌、胃癌、前列腺癌、甲狀腺癌、胰腺癌、膀胱癌等發病率增高,而宮頸癌及唇/口腔癌發病率顯著下降。

(4)年齡標準化發病率和死亡率肯定癌癥防控效果。2022年全球新發癌癥例數小幅增加,而癌癥死亡例數少許下降。男性年齡標準化癌癥發病率和死亡率在中國及全球范圍內呈現下降趨勢,女性年齡標準化癌癥死亡率亦有顯著下降,而其年齡標準化發病率則繼續增加,提示癌癥防治取得一定成效的同時仍需特別關注女性癌癥發病負擔。

(5)中國癌癥流行病學具有自身特點和演變特征。中國癌癥發病負擔和死亡負擔高于全球總體水平,其中額外的發病負擔主要來自女性,額外的死亡負擔主要來自男性。中國肺癌發病和死亡負擔繼續加重,結直腸癌發病風險增加,甲狀腺癌發病風險激增。中國肝癌、胃癌及食管癌發病和死亡負擔高于全球總體水平,但近年有所下降。男性前列腺癌與女性乳腺癌等生殖系統腫瘤發病和死亡負擔低于全球總體水平,但近年呈現增長趨勢。

基于上述結論要點,如下措施或將有助于提升中國及全球腫瘤防治效果。

(1)隨著人口老齡化加重,年齡相關癌癥發病和死亡風險加劇,癌癥正由嚴峻的公共衛生問題演變為重大社會民生問題。政府和職能部門需要在社會、經濟、醫療、教育、科研等領域做好統籌規劃和協調管理,加強防癌宣教、推動癌癥篩查、保障癌癥治療,把握癌癥防治的主動性,提升癌癥防控的有效性。

(2)基于區域癌癥發病和死亡的流行病學特征,提前布局,精準施策。以中國為例,隨著發展程度提升,感染及貧窮相關癌癥負擔(肝癌、胃癌及食管癌等)逐漸下降[12, 76],生殖系統癌癥負擔正在加劇,而肺癌和結直腸癌負擔日益嚴峻,特別是甲狀腺癌的過度診療需要格外關注。醫療衛生決策者和腫瘤防治工作者需要立足國情,提前布局,推動和發展精準醫療,提升腫瘤防治的針對性和有效性。

(3)加強癌癥風險因素干預,有的放矢降低癌癥負擔。感染相關癌癥的病因阻斷和治療,特別是乙肝病毒、丙肝病毒、人乳頭瘤病毒、EB病毒及幽門螺旋桿菌等,是降低肝癌、宮頸癌、鼻咽癌及胃癌等相關癌癥負擔的有效手段[76]。消除貧困,特別是居民生活水平的提升和生活方式優化,可有效降低肝癌、胃癌及食管癌風險[12]。隨著區域發展程度提升,應主動做好煙草[14]、酒精[15]、肥胖[16]、環境污染[17]、運動缺乏[18-19]及情緒壓力[20]等風險因素管控,提前應對激增的肺癌、結直腸癌及男女性生殖系統腫瘤負擔[29]。

(4)加強科學研究,尋求機制突破。癌癥發病易感因素、易感人群及預防措施的研究突破依舊是降低癌癥發病和死亡負擔的根本手段。提升癌癥篩查手段,做到早診早治,對降低癌癥死亡負擔大有裨益。學科技術優化創新、免疫治療等手段革新、多學科診療模式、腫瘤治療的均質化及標準化等都將有助于降低癌癥患者死亡風險。總之,科學研究是提升腫瘤防治效果的重要、可行且有效手段。

利益沖突:無。

作者貢獻:王培宇參與研究設計、數據收集、數據分析解釋、文章撰寫及修改;黃祺、趙佳參與數據收集、數據分析解釋及文章撰寫;王少東、陳先凱、張瑞祥參與數據分析解釋及文章撰寫;邱滿堂、李印、李向楠參與研究設計、數據分析解釋、文章修改及審核定稿。