引用本文: 張雪雯, 王煒東, 張汝思, 何筱天, 張蘭軍. 美國胸外科學會(AATS)第104屆年會熱點匯萃. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(6): I-VII. doi: 10.7507/1007-4848.202405022 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

世界上最負盛名的胸心外科盛會之一:美國胸外科學會(American Association for Thoracic Surgery,AATS)第104屆年會于2024年4月27日—30日在加拿大安大略省多倫多召開(圖1)。會議主題為“愿景、領導力、學術”。來自世界各地的胸心外科醫生、研究人員及醫學生約4 700余人參會。年會內容聚集胸外科領域的最新研究成果、技術創新、臨床實踐及繼續教育、公共衛生等。會議論壇包括最新研究報告、創新研究、主席論壇、領導者論壇等。會議宗旨為持續推動國際胸心外科的發展和進步。大會主席是美國克利夫蘭醫學中心心胸外科主任勞爾·施文森(Lars G. Svensson)教授(圖2)。會議還特邀美國加利福尼亞前州長阿諾德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)先生(圖3)、賓夕法尼亞大學醫學院健康管理學吉爾·大衛(Guy David)教授就美國的政府管理、人工智能(AI)的挑戰、健康事業在美國的未來等議題進行了演講。

圖1

大會開幕式

圖1

大會開幕式

圖2

大會主席Lars G. Svensson

圖2

大會主席Lars G. Svensson

圖3

美國加利福尼亞前州長阿諾德·施瓦辛格先生演講

圖3

美國加利福尼亞前州長阿諾德·施瓦辛格先生演講

在普通胸外科學方面,大會涉及胸外科臨床研究最新進展、創新技術、肺癌及食管癌、縱隔腫瘤、肺移植等方面內容,肺癌及食管癌依然是本屆AATS大會重點[1],大會安排了138項口頭發言,其中中國學者大會發言29項。本文重點匯集了肺癌及食管癌等方面的大會發言內容,綜述其重點內容,為我國胸外科同行提供最新資訊。

1 肺癌領域進展

1.1 首爾國立大學醫院Kwon Joong Na專家團隊報告

Impact of sarcopenia on early surgical outcomes following lung cancer surgery: Findings from a prospective cohort study

該研究納入年齡≥70歲的肺癌根治性切除術候選者,根據亞洲肌肉減少工作組和歐洲老年人肌肉減少工作組的指南對其進行肌肉減少癥評估,測量四肢骨骼肌質量(ASM)指數、握力和6米步行試驗。微創手術是標準術式,患者術后接受加速康復外科(ERAS)護理。最終分析372例患者的結果,24例(6.5%)被診斷為肌肉減少癥。多因素分析未發現肌肉減少癥指標(ASM指數、握力、步速)與所有并發癥及呼吸系統并發癥相關。

這項大型前瞻性研究發現:肌肉減少癥不會對早期手術結果產生不利影響,在微創外科和ERAS時代,肺癌手術可使老年肌肉減少癥患者安全獲益。

1.2 河北醫科大學第四醫院劉俊峰專家團隊報告

The number of dissected lymph nodes related to long-term survival of patients with clinical stage ⅠA lung adenocarcinoma featured as mixed ground-glass opacity

該研究納入2015—2017年370例以混合磨玻璃影為表現的臨床ⅠA期肺腺癌行腫瘤切除術及淋巴結清掃術患者。每6個月進行1次隨訪,截至患者死亡或2022年7月30日。結果顯示,中位隨訪時間為65.2個月,無復發生存(RFS)和總生存(OS)的最佳淋巴結清掃數目閾值拐點均為12枚。全組淋巴結清掃<12枚和≥12枚患者的RFS(P<0.001)和OS(P=0.002 6)差異均有統計學意義。

該回顧性隊列研究證實,淋巴結清掃數目與以混合磨玻璃影為表現的ⅠA期肺腺癌患者的RFS和OS有關。

1.3 日本Norifumi Tsubokawa專家團隊報告

Quality comparison of mediastinal lymph node dissection in video-assisted thoracoscopic surgery versus open thoracotomy for clinical stage Ⅰ~Ⅱnon-small cell lung cancer

該研究共納入1 685例患者[電視輔助胸腔鏡手術(VATS)組1251例,開胸組434例],通過傾向性評分匹配(PSM)分析后共納入852例患者。VATS組(7.8%)和開胸組(7.3%)的N2淋巴結升期率差異無統計學意義(P=0.795)。兩組按淋巴結清掃范圍清掃的N2淋巴結數目也相似(系統性淋巴結清掃中位數:VATS組13枚 vs. 開胸組13枚,P=0.236;肺葉特異性淋巴結清掃中位數:VATS組7枚 vs. 開胸組7枚,P=0.720)。

該研究結果顯示,在臨床Ⅰ~Ⅱ 期非小細胞肺癌(NSCLC)患者中,VATS組與開胸組的N2淋巴結升期率差異無統計學意義,提示兩種術式的縱隔淋巴結清掃質量相似。

1.4 美國紀念斯隆-凱特琳癌癥中心的Ngoc-Quynh Chu專家團隊報告

Determinants of successful minimally invasive surgery (MIS) for resectable non-small cell lung cancer (NSCLC) after neoadjuvant therapy

該回顧性研究納入新輔助全身治療后接受肺癌切除術且未接受放療的臨床ⅠB~ⅢB期NSCLC患者630例。356例患者接受開放手術,274例接受微創手術(MIS),其中VATS患者94例,占15%;機器人輔助電視胸腔鏡手術180例,占29%;見表1。接受MIS的患者中,48例(18%)術中轉為開放手術。MIS組和開放手術組分別有260例(95%)、319例(90%)實現R0切除。與MIS組相比,開放組的嚴重并發癥(≥3級)發生率更高,且差異有統計學意義(13% vs. 5.8%,P=0.002),30 d死亡率(1.7% vs. 0%,P=0.039)和90 d死亡率(3.9% vs. 0.4%,P=0.003)顯著更高,且差異有統計學意義;見表2。 此研究證實:臨床ⅠB~ⅢB期NSCLC在新輔助治療后可成功完成MIS;治療前存在淋巴結病變,尤其是肺門淋巴結(臨床N1)病變與較高的開放手術轉化率相關。

1.5 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行專家及李樹本專家團隊報告

A better option for localization of multiple pulmonary nodules in the ipsilateral lung: Electromagnetic navigation bronchoscopy-guided preoperative localization

該研究共納入203例患者, 其中99例行電磁導航支氣管鏡檢查(ENB)引導下染料標記定位結節(ENB組),104例行CT引導下肺穿刺定位(CT組)。ENB組比CT組定位時間更短[(8.00±4.66)min vs.(22.00±8.82)min,P<0.01]。ENB組未發生包括胸膜反應(0 vs. 8 例,P=0.014)、氣胸(0 vs. 36 例,P<0.01)和血胸(0 vs. 15 例,P<0.01)在內的相關并發癥。此外,兩組定位成功率(97.1% vs. 94.9%,P=0.478)和標記點到病灶的距離[(14.3±10.7)mm vs. (14.6±7.3)mm,P=0.182 ]差異無統計學意義;見表3。

該回顧性隊列研究證實:對于同側肺部多發性結節患者,ENB引導下染料標記可達到與CT引導下肺穿刺相似的定位準確度,且定位時間更短,無并發癥。

1.6 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行、梁恒瑞專家團隊報告

Enhancing thoracoscopic surgery with intelligent video analysis for precision procedures (ThoracoAI): An experimental investigation

該研究開發并驗證了一種配備AI的智能視頻分析輔助精準手術系統(ThoracoAI)。該系統包括3個核心功能:(1)識別位于胸膜表面下≤1 cm內的肺結節;(2)通過斷層視頻分析對術后結節進行識別和分類;(3)識別肺解剖結構、器械和手術分期。實驗性研究結果顯示,該系統在胸膜表面附近肺結節的識別中,中位平均精度(mAP)為0.94,為術前定位提供了一種無創的替代方法;該系統還能有效區分良、惡性結節,受試者工作特征曲線下面積(AUC)為0.89,整合多模態數據后,AUC進一步提高至0.97,超過常規冰凍切片方法。此外,ThoracoAI系統顯著提高了術中肺解剖識別的效率,縮短了年輕外科醫師的學習曲線。

1.7 中國臺灣長庚紀念醫院趙盈凱專家團隊報告

Subcostal uniportal robotic lung resection: A pilot trial

研究應用新型單孔機器人系統平臺,配備3個柔性器械和1個腕部攝像頭,可用于單孔手術。該團隊開展的一項納入35例患者的試點研究再次證實單孔機器人系統用于肋緣下解剖性肺切除術的可行性、有效性和安全性。納入診斷為臨床Ⅰ期肺癌需要解剖性肺切除術患者中,30例患者接受肺葉切除術,5例患者接受肺段切除術。除1例患者因出血而中轉開胸手術(轉換率:2.9%)外,所有手術均通過肋下入路成功完成。34例單孔機器人手術患者的平均總手術時間(189.6±55.1)min,控制臺時間(163.6±44.7)min,平均淋巴結清掃數(15.4±6.7)個。共6例患者出現至少1種術后并發癥,其中2例為嚴重并發癥;無院內死亡病例,患者術后平均住院時間(3.9±2.4)d。

1.8 美國羅切斯特大學醫學中心Mohamed Kamel專家團隊報告

Is stereotactic radiation really "safer" than surgery in patients with clinical stageⅠA NSCLC?

研究檢索美國國家癌癥數據庫(NCDB)中2014—2020年接受微創-亞肺葉切除術(MI-SLR)或立體定向放療(SBRT)(3~5次)治療的臨床ⅠA期NSCLC患者。在研究期間,35 619例患者接受手術,其中24 682例患者接受MI-SLR,31 469例患者接受SBRT。在MI-SLR患者中,R0切除率為97%,4%的患者有淋巴結轉移,最終分期>ⅠA期的患者占22%。雖然接受MI-SLR患者的30 d死亡率較高(0.6% vs. 0.3%,P<0.001),但總體90 d死亡率較低(1.2% vs. 1.8%,P<0.001),且在所有年齡組(<60歲,60~69歲,70~79歲,或>79歲)中的死亡率均較低或相當。多變量分析顯示,SBRT與90 d死亡率增加相關[OR=1.28,95%CI(1.06,1.54)]。

該研究證實,在無手術禁忌證的臨床ⅠA期NSCLC患者中,與SBRT相比,MI-SLR與較高的OS率和較低的90 d死亡率相關。

1.9 韓國首爾峨山醫院Shi A Kim專家團隊報告

Validation of the 9th TNM staging system in a cohort of 7429 surgically resected non-small cell lung cancer patients

該研究對比第9版與第8版TNM分期系統,回顧性分析7 429例因NSCLC接受完整切除術和系統性淋巴結清掃患者的臨床資料,結果發現,中位隨訪時間43個月(四分位數間距18~69個月),根據第9版TNM分期系統,各組相鄰分期內OS和RFS的生存曲線差異有統計學意義。對年齡、性別和體重指數進行調整后進行的多變量分析中,第9版中ⅢA期和ⅢB期之間的OS差異有所增加[第8版中,OS的危險比(HR)=1.52,95%CI(1.28,1.80),而第9版中,HR=1.55,95%CI(1.32,1.82)]。

該研究證實:第9版TNM分期系統進行分層提高了預后預測準確性。

1.10 上海胸科醫院田禹專家團隊報告

Dynamic transformation of driver mutation status and its prognostic effect in patients with non-small cell lung cancer undergoing neoadjuvant therapy

共94例患者被納入研究(樣本均被成功檢測兩次),根據突變轉化狀態分為4組:治療前陰性轉術后陰性(N-N)、陽性轉陽性(P-P)、陰性轉陽性(N-P)和陽性轉陰性(P-N)。在最終陰性狀態(N-N和P-N)的患者中,觀察到顯著較高的主要病理緩解(MPR)率(30.2% vs. 3.9%,P<0.001)。RFS[HR=0.36,95%CI(0.20,0.65)]和OS[HR=0.33,95%CI(0.16,0.70)]結果均顯示有利于驅動突變最終陰性狀態。

該研究顯示,對接受新輔助免疫化療或化療后行手術治療的NSCLC患者開展的回顧性分析發現:驅動突變的最終轉化狀態,而不是初始狀態,影響接受新輔助治療患者的病理緩解和生存結局。

1.11 廣東省人民醫院張潮專家團隊報告

Neoadjuvant sintilimab plus platinum-based chemotherapy in EGFR-mutant NSCLC: An updated analysis of a phase 2 prospective trial(NEOTIDE/CTONG2104)

研究為開放標簽、2期前瞻性試驗(NEOTIDE/CTONG2104),納入20例完成新輔助治療(3個周期信迪利單抗聯合化療)和手術的Ⅱ~ⅢB(N1~N2)期表皮生長因子受體-酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)突變患者。總體客觀緩解率為75%(15/20),N分期降期率為55%。1例(5%)獲得病理完全緩解(pCR), 9例(45%)獲得MPR。3級或更嚴重不良事件是中性粒細胞減少(25%)。除3例隱匿性胸膜轉移患者外,其余患者均行微創肺葉切除術,且均實現R0切除。

1.12 北京大學腫瘤醫院閆萬璞專家團隊報告

Patterns and risk of recurrence in patients with non-small cell lung cancer with a pathologic complete response after neoadjuvant chemoimmunotherapy followed by surgery

來自4個高容量醫療中心的131例ⅠB~ⅢB期NSCLC患者在新輔助化學免疫治療和手術后達到了pCR,這些患者的中位隨訪時間為23.2個月,3年無病生存(DFS)率和OS率分別為84.3%和93.5%。有11例患者出現復發,其中3例為局部區域復發,8例為遠處復發,1例因疾病進展死亡。90.9%(10/11)的患者在術后18個月內復發。單變量和多變量分析均未發現任何復發預測因子。

該研究發現,雖然經新輔助化學免疫治療和手術后達到pCR的NSCLC患者預后良好,但約8%的患者有復發疾病,提示應考慮對高危患者提供輔助系統治療和更嚴格的監測方案。

1.13 上海市肺科醫院董毅晨專家團隊報告

Predicting therapeutic response to neoadjuvant immunotherapy based on an integration model in resectable non-small cell lung cancer: An exploratory analysis from a phase Ⅱ trial

該研究納入54例ⅢA(N2)期NSCLC患者,樣本來自一項前瞻性Ⅱ期試驗。35例接受新輔助化療免疫治療的患者中,基線血液腫瘤突變負荷(bTMB)較高與更高的MPR率(77.8% vs. 38.5%,P=0.042)和更好的預后呈正相關,而接受化療的患者無此相關性。當基于治療前CT圖像建立的深度學習(DL)模型評分與bTMB和臨床因素結合時,預測性能提高,AUC為0.820。與ctDNA殘留相比,術前ctDNA清除與顯著較高的MPR率(88.9% vs. 8.3%,P<0.001)和生存改善相關。

該Ⅱ期試驗的探索性分析發現:新輔助化學免疫治療背景下,高基線bTMB水平是穩健的腫瘤緩解和改善生存結局的預測因素。結合DL模型評分、bTMB和臨床因素的整合模型顯示出對MPR的有效預測能力。此外,ctDNA動態變化可作為監測新輔助治療療效的生物標志物。

1.14 上海市第一人民醫院林棟專家團隊報告

The association between dynamic circulating tumor DNA and neoadjuvant treatment cycles in resectable non-small cell lung cancer

該研究為一項前瞻性、多中心、Ⅲ期隨機對照臨床研究,納入接受新輔助化療免疫治療的EGFR陰性、ALK陰性的ⅢA期NSCLC患者,患者在接受2個周期PD-1抑制劑和鉑類化療后,被以1∶1的比例隨機分配到試驗組(額外接受2個周期新輔助治療后行手術切除)或對照組(手術切除后行2個周期術后治療)。共納入13例患者28份血樣,試驗組5例,對照組8例。基線時,10例(10/13,77%)患者檢測到ctDNA。試驗組中3例(3/5,60%)患者在2個周期治療后ctDNA消失,2例(2/5,40%)患者在額外2個周期治療后ctDNA仍存在;對照組5例(5/5,100%)患者在2個周期治療后ctDNA消失。試驗組和對照組的pCR率分別為40.0%(2/5)和25.0%(2/8)。所有pCR患者的ctDNA均清除;ctDNA清除的患者中,50.0%(4/8)最終確診為pCR。

該研究結果證實:動態ctDNA與pCR有特定關聯,增加2個周期的新輔助治療似乎可以提高pCR率,但不能提高ctDNA清除率。

1.15 廣東省人民醫院吳一龍專家團隊報告

Disease characteristics and treatment outcomes in patients with resected early-stage ALK+ non-small cell lung cancer from ALINA, a phaseⅢrandomized trial of adjuvant alectinib vs. chemotherapy

研究分析了ALINA研究,共有257例患者被隨機分配接受阿來替尼(n=130)或化療(n=127)。兩組的疾病特征總體平衡。意向性治療分析人群的中位生存隨訪時間為28個月。在各淋巴結分期中,阿來替尼均有一致的DFS獲益(HR范圍:0.19~0.34)。阿來替尼的總體安全性與已知風險特征基本一致。

該研究顯示,阿來替尼是首個在不同淋巴結分期中均顯示一致DFS獲益且安全性可控的ALK抑制劑,是手術切除ALK+NSCLC患者的有效新治療策略。研究榮獲2024年AATS年會的年會主席甄選獎(Presidential Abstract Recognition Award)。

1.16 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行專家團隊報告

LungPath: AI-driven histologic pattern recognition for improved diagnosis of early-stage invasive lung adenocarcinoma

研究納入了兩個回顧性隊列:開發隊列1和外部測試隊列2,包括確診為T1期浸潤性肺腺癌的患者。所有患者的電子病歷和CT掃描均有記錄。整體分割模型在Mask-RCNN的基礎上進行了修改,并采用ResNet50_3D進行圖像分類。該研究共納入432例患者:隊列1有385例,隊列2有47例。由自動分割模型產生的精細輪廓結果與人類專家的手動分割高度一致,隊列1和隊列2的平均Dice系數分別為0.86[95%CI(0.85,0.87)]和0.84[95%CI(0.82,0.85)]。此外,隊列1中,DL模型可有效區分高危組和低危組,AUC為0.89[95%CI(0.88,0.90)]。隊列2進行的外部驗證中,DL模型區分高風險組和低風險組的AUC為0.87[95%CI(0.84,0.88)]。平均診斷時間為(16.00±3.2)s,準確率為0.82[95%CI(0.81,0.83)]。

1.17 廣州醫科大學附屬第一醫院姜育專家團隊報告

Muti-view glasses-free 3D reconstruction system for localization of small pulmonary nodules: A noninferiority randomized clinical trial

這項非劣效、隨機臨床研究共納入600例患者,以1∶1的比例被隨機分配接受術前裸眼3D或CT引導下的肺結節定位。所有手術均順利完成。裸眼3D組和CT引導組的定位成功率(97.98% vs. 96.34%,P=0.803)、術中出血量[7.6(3.5)mL vs. 6.8(3.2)mL,P=0.167]、胸腔引流管放置時間[ 0.7(1.3)d vs. 0.8(1.3)d,P=0.512]、切緣寬度[1.2(0.3)cm vs. 1.3(0.3)cm,P=0.247]的差異均無統計學意義。此外,裸眼3D組無明顯并發癥。

該研究證實:新型裸眼多視角三維重建系統定位肺小結節是一種安全有效的方法,可與傳統CT引導定位方法相媲美。

1.18 廣州醫科大學附屬第一醫院姜育專家團隊報告

Accuracy of robotic-assisted navigation system for localizing small pulmonary nodules: A noninferiority randomized clinical trial

此項非劣效、隨機對照試驗共納入120例<2 cm的周圍型肺結節患者,以1∶1的比例被隨機分配到機器人輔助肺結節定位組(機器人輔助組)和CT引導的手動定位組(CT引導組)。機器人輔助組和CT引導組的定位偏差差異無統計學意義[mean(SD),4.5(0.9)mm vs. 7.0(1.2)mm;P=0.310]。機器人輔助組的平均定位時間顯著縮短,為9.2(0.7)min,而CT引導組為14.9(5.3)min(P<0.001);平均輻射劑量[1 012.9(73.6)mGy×cm]也顯著低于CT引導組[1 488.5(442.9)mGy×cm](P<0.001);而CT引導組并發癥發生率(13.3%)高于機器人輔助組(6.8%)。

該研究顯示:新型機器人輔助導航系統用于肺結節定位的有效性和安全性與CT引導的方法相當,并具有簡化定位過程和減少患者輻射暴露的優勢。

1.19 福建醫科大學附屬協和醫院張樹亮專家團隊報告

A new robotic-assisted navigation system for CT-guided percutaneous pulmonary microwave ablation: Initial clinical experience

該團隊分享了新型機器人輔助導航系統用于CT引導下經皮肺結節微波消融的臨床應用,基于術前CT掃描,重建三維模型并配準患者位置信息。通過機器人計算機界面確定針道軌跡。機械臂根據規劃的軌跡自動定位。然后在機器人輔助導航系統的指導下插入消融針。隨訪評估局部控制情況(隨訪時間為3~6個月)。

共納入23例患者,在機器人輔助導航系統下成功消融25個結節,平均大小(9.43±5.27)mm。臨床成功率100%。消融針平均調整次數為1.28(標準差=0.98)。有3例患者出現氣胸,其中2例觀察后未做特殊處理,1例留置引流管。術后3個月局部腫瘤控制率達100%。

1.20 美國威爾康奈爾醫學中心/紐約長老會醫院Sebron Harrison專家團隊報告

Larger margin length is not associated with improved oncologic outcomes in patients with sub solid nodules treated with sublobar resection

該回顧性研究發現:研究者確定253例表現為亞實性結節的肺癌患者,均接受亞肺葉切除術,根據切緣長度分為:<10 mm、10~19 mm、20~29 mm、>30 mm組。58.5%(148例)患者行肺楔形切除,41.5%(105例)患者行肺段切除。采用楔形切除術治療患者中,無患者死于肺癌,肺癌特異性生存(LCSS)為100%;不同切緣長度的DFS分別為:<10 mm為53.6%,10~19 mm為90.7%,20~29 mm為64.3%,>30 mm為100%(log-rank,P=0.2364)。在接受肺段切除術的患者中,切緣長度為20~29 mm的患者有1例癌癥特異性死亡,LCSS為96%(log-rank,P=0.4932);不同切緣長度的DFS分別為:<10 mm為39.8%,10~19 mm為66.7%,20~29 mm為86.5%,>30 mm為61.7%(log-rank,P=0.6963)。

該研究顯示:表現為亞實性結節且<3 cm的肺癌患者接受亞肺葉切除,較大的切緣長度與LCSS或DFS改善無顯著相關性。

1.21 中南大學湘雅二醫院謝守志專家團隊報告

Clinical and genetic characteristics of early-onset resectable lung adenocarcinoma: A retrospective cohort study using propensity-score matching

該研究回顧性分析手術切除的肺腺癌患者的資料,結果發現:CT表現為純磨玻璃影或混合磨玻璃影者,早發組(<40歲)多于晚發組(>60 歲)(83.9% vs. 44.2%,P<0.001);且早發組以原位腺癌或微浸潤腺癌為主要組織學亞型。此外,ERBB2基因突變可能在早發型肺腺癌的發生中起重要作用。

1.22 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行、梁恒瑞專家團隊報告

NeoPred: Advancing pathological outcome prediction in NSCLC patients with deep learning and multimodal multi-sequence data

利用多個醫療中心的術前CT圖像開發一種DL模型,以預測接受手術的NSCLC患者的病理結果。

經驗證,NeoPred DL模型有望有效預測接受新輔助化學免疫治療NSCLC患者的術后病理狀態。

1.23 上海市肺科醫院董毅晨專家團隊報告

Prognostic impact of adjuvant immunotherapy in patients with resectable non-small cell lung cancer following neoadjuvant chemoimmunotherapy

這項真實世界研究納入接受新輔助化療免疫治療或新輔助免疫治療的患者,在接受輔助免疫治療的患者和未接受輔助免疫治療的患者之間以1∶1的比例進行PSM,結果顯示:新輔助免疫治療后病理反應較好的患者往往更有可能從輔助免疫治療中獲益。

1.24 上海市肺科醫院孫長博專家及東京大學醫學院團隊報告

Gender disparity in risk stratification of respiratory sarcopenia on postoperative outcomes: A bi-institutional retrospective study for non-small cell lung cancer

這項雙機構回顧性研究納入了806 例接受根治性肺葉切除術和淋巴結清掃術的Ⅰ~ⅢA 期NSCLC患者。結果顯示,呼吸肌減少癥男性患者比女性患者更普遍,且對長期生存的影響更大。應考慮呼吸肌減少癥的性別差異,以優化長期管理策略。

1.25 中山大學腫瘤防治中心趙澤銳專家團隊報告

Postinduction pulmonary function retesting for patients with NSCLCs after neoadjuvant immunochemotherapy with or without SBRT: Results from a phaseⅡtrial and external control group

此項Ⅱ期對照研究結果顯示:在接受新輔助治療的NSCLC患者中,根據美國外科醫師學會腫瘤學組(American College of Surgeons Oncology Group,ACOSOG)的次要標準,肺癌患者接受誘導治療后,肺一氧化碳彌散量(DLCO)受損可預測圍手術期肺部并發癥和嚴重并發癥。重復肺功能檢查對于識別發病風險高的患者很重要。

1.26 重慶大學附屬腫瘤醫院幸華杰專家團隊報告

Oral meglumin diatrizoate combined with fasting for the treatment of chylothorax after thoracic surgery

該回顧性分析發現:胸外科術后乳糜胸患者,采用禁食聯合口服泛影葡胺治療者的再手術率低于采用禁食保守治療者(12% vs. 34.1%,P=0.046)。此外,口服泛影葡胺的耐受性良好。

2 食管癌研究進展

2.1 國家癌癥中心/國家腫瘤臨床醫學研究中心張瑞祥專家團隊報告

Multimodality therapy and survival outcomes in resectable primary small cell carcinoma of the esophagus: A multicenter retrospective study

該研究回顧性分析了2010—2020年在7家腫瘤中心接受根治性切除術的局限期原發性食管小細胞癌(PSCCE)患者的資料,評估了患者的治療模式和長期生存結局。

共納入352例PSCCE切除術患者。對于局限期(cT1~2N0M0)PSCCE,手術聯合輔助治療患者的5年OS率為32.8%,中位生存時間(MST)為44.0個月,單純手術治療患者的5年OS率為19.2%,MST為33.0個月。手術聯合輔助治療的患者生存率高于單純手術組(P=0.035)。對于局部晚期(cT3N0M0或cT1~4aN+M0)PSCCE,接受新輔助治療后手術的患者比接受手術聯合輔助治療的患者和單純接受手術的患者的長期生存率更高(5年OS率:10.5% vs. 8.5% vs. 0.0%,MST:26.0個月 vs. 19.0個月 vs. 14.0個月,P=0.007)。

2.2 復旦大學附屬中山醫院楊新宇專家團隊報告

Recurrence pattern and survival after neoadjuvant immunochemotherapy versus neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced esophageal squanous cell carcinoma: A real-world comparison study

此研究從前瞻性維護的數據庫中確定接受新輔助免疫聯合化療(nICT)或新輔助放化療(nCRT)后行食管切除術的食管局部晚期鱗狀細胞癌患者。采用PSM對兩組進行平衡。共124對患者納入最終分析。術后24個月內,nICT組復發率較低(18.5% vs. 33.1%,P=0.014)。2年無進展生存(PFS)率:nICT組 vs. nCRT組為77.6%(70.1% ~ 85.8%) vs. 61.0%(53.0% ~ 70.3%)。2年RFS率:nICT組 vs. nCRT組為76.5%(68.8% ~ 85.1%)vs. 62.5%(54.4% ~ 71.8%)。nICT與較好的PFS[HR=0.50,95%CI(0.32,0.77),P=0.002 ]和RFS[HR=0.55,95%CI(0.35,0.86),P=0.010]相關。

該研究顯示,與nCRT相比,nICT可改善食管局部晚期鱗狀細胞癌患者的PFS和RFS。

2.3 上海市胸科醫院楊洋專家團隊報告

Robot-assisted versus conventional minimally invasive esophagectomy in resectable esophageal squamous cell carcinoma: Three-year results from the phase 3 RAMIE trial

該隨機、對照、非劣效性3期試驗RAMIE的3年研究納入中國6家高容量機構患者,cT1~4aN0~2M0期食管鱗狀細胞癌患者按1∶1比例隨機分配接受機器人輔助微創食管癌切除術(RAMIE)或MIE治療。2017年8月—2019年12月,共納入358例患者,其中RAMIE組181例,MIE組177例。中位隨訪48.4(45.5 ~ 51.2)個月,OS率為RAMIE組76.1%[95%CI(68.4,82.1)] vs. MIE組66.4%[95%CI(58.7,73.1)],HR=0.663[95%CI(0.447,0.984),P=0.0412];DFS為RAMIE組65.6%[95%CI(57.5,72.6)]vs. MIE組57.3%[95%CI(48.5,65.1)],HR=0.756,95%CI(0.534,1.069),P=0.1 138]。

該研究顯示:食管鱗狀細胞癌患者新輔助治療后,RAMIE患者的3年OS率和DFS率均高于行常規胸腔鏡微創食管癌切除術患者。

3 總結

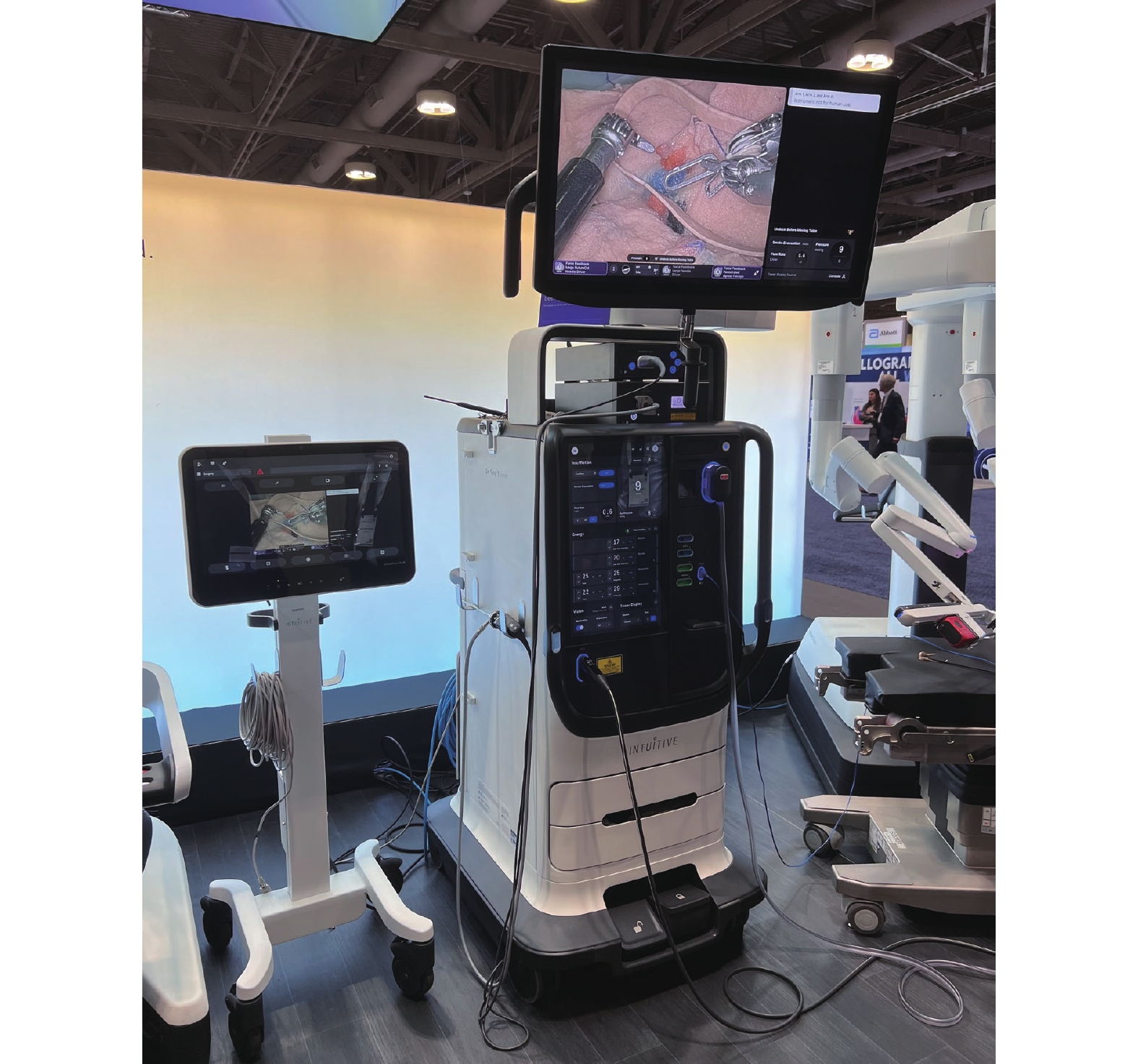

今年的AATS年會依然是全球心胸外科領域最重要的學術會議,會議內容顯示:(1)越來越多的中國聲音在國際上響起,中國學者在臨床研究、新技術應用、轉化研究及AI輔助等方面都做出了卓越貢獻;(2)技術創新依然是心胸外科追求的目標,今年推出了第5代達芬奇機器人手術操作系統(圖4)、ION AI輔助電子支氣管鏡檢查定位系統(圖5)等;(3)越來越多的圍術期輔助治療改變了胸部腫瘤患者預后;(4)新技術年代心胸外科醫生的培訓是需要重視的問題。

圖4

第5代達芬奇機器人

圖4

第5代達芬奇機器人

圖5

人工智能輔助支氣管鏡檢查系統

圖5

人工智能輔助支氣管鏡檢查系統

世界上最負盛名的胸心外科盛會之一:美國胸外科學會(American Association for Thoracic Surgery,AATS)第104屆年會于2024年4月27日—30日在加拿大安大略省多倫多召開(圖1)。會議主題為“愿景、領導力、學術”。來自世界各地的胸心外科醫生、研究人員及醫學生約4 700余人參會。年會內容聚集胸外科領域的最新研究成果、技術創新、臨床實踐及繼續教育、公共衛生等。會議論壇包括最新研究報告、創新研究、主席論壇、領導者論壇等。會議宗旨為持續推動國際胸心外科的發展和進步。大會主席是美國克利夫蘭醫學中心心胸外科主任勞爾·施文森(Lars G. Svensson)教授(圖2)。會議還特邀美國加利福尼亞前州長阿諾德·施瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)先生(圖3)、賓夕法尼亞大學醫學院健康管理學吉爾·大衛(Guy David)教授就美國的政府管理、人工智能(AI)的挑戰、健康事業在美國的未來等議題進行了演講。

圖1

大會開幕式

圖1

大會開幕式

圖2

大會主席Lars G. Svensson

圖2

大會主席Lars G. Svensson

圖3

美國加利福尼亞前州長阿諾德·施瓦辛格先生演講

圖3

美國加利福尼亞前州長阿諾德·施瓦辛格先生演講

在普通胸外科學方面,大會涉及胸外科臨床研究最新進展、創新技術、肺癌及食管癌、縱隔腫瘤、肺移植等方面內容,肺癌及食管癌依然是本屆AATS大會重點[1],大會安排了138項口頭發言,其中中國學者大會發言29項。本文重點匯集了肺癌及食管癌等方面的大會發言內容,綜述其重點內容,為我國胸外科同行提供最新資訊。

1 肺癌領域進展

1.1 首爾國立大學醫院Kwon Joong Na專家團隊報告

Impact of sarcopenia on early surgical outcomes following lung cancer surgery: Findings from a prospective cohort study

該研究納入年齡≥70歲的肺癌根治性切除術候選者,根據亞洲肌肉減少工作組和歐洲老年人肌肉減少工作組的指南對其進行肌肉減少癥評估,測量四肢骨骼肌質量(ASM)指數、握力和6米步行試驗。微創手術是標準術式,患者術后接受加速康復外科(ERAS)護理。最終分析372例患者的結果,24例(6.5%)被診斷為肌肉減少癥。多因素分析未發現肌肉減少癥指標(ASM指數、握力、步速)與所有并發癥及呼吸系統并發癥相關。

這項大型前瞻性研究發現:肌肉減少癥不會對早期手術結果產生不利影響,在微創外科和ERAS時代,肺癌手術可使老年肌肉減少癥患者安全獲益。

1.2 河北醫科大學第四醫院劉俊峰專家團隊報告

The number of dissected lymph nodes related to long-term survival of patients with clinical stage ⅠA lung adenocarcinoma featured as mixed ground-glass opacity

該研究納入2015—2017年370例以混合磨玻璃影為表現的臨床ⅠA期肺腺癌行腫瘤切除術及淋巴結清掃術患者。每6個月進行1次隨訪,截至患者死亡或2022年7月30日。結果顯示,中位隨訪時間為65.2個月,無復發生存(RFS)和總生存(OS)的最佳淋巴結清掃數目閾值拐點均為12枚。全組淋巴結清掃<12枚和≥12枚患者的RFS(P<0.001)和OS(P=0.002 6)差異均有統計學意義。

該回顧性隊列研究證實,淋巴結清掃數目與以混合磨玻璃影為表現的ⅠA期肺腺癌患者的RFS和OS有關。

1.3 日本Norifumi Tsubokawa專家團隊報告

Quality comparison of mediastinal lymph node dissection in video-assisted thoracoscopic surgery versus open thoracotomy for clinical stage Ⅰ~Ⅱnon-small cell lung cancer

該研究共納入1 685例患者[電視輔助胸腔鏡手術(VATS)組1251例,開胸組434例],通過傾向性評分匹配(PSM)分析后共納入852例患者。VATS組(7.8%)和開胸組(7.3%)的N2淋巴結升期率差異無統計學意義(P=0.795)。兩組按淋巴結清掃范圍清掃的N2淋巴結數目也相似(系統性淋巴結清掃中位數:VATS組13枚 vs. 開胸組13枚,P=0.236;肺葉特異性淋巴結清掃中位數:VATS組7枚 vs. 開胸組7枚,P=0.720)。

該研究結果顯示,在臨床Ⅰ~Ⅱ 期非小細胞肺癌(NSCLC)患者中,VATS組與開胸組的N2淋巴結升期率差異無統計學意義,提示兩種術式的縱隔淋巴結清掃質量相似。

1.4 美國紀念斯隆-凱特琳癌癥中心的Ngoc-Quynh Chu專家團隊報告

Determinants of successful minimally invasive surgery (MIS) for resectable non-small cell lung cancer (NSCLC) after neoadjuvant therapy

該回顧性研究納入新輔助全身治療后接受肺癌切除術且未接受放療的臨床ⅠB~ⅢB期NSCLC患者630例。356例患者接受開放手術,274例接受微創手術(MIS),其中VATS患者94例,占15%;機器人輔助電視胸腔鏡手術180例,占29%;見表1。接受MIS的患者中,48例(18%)術中轉為開放手術。MIS組和開放手術組分別有260例(95%)、319例(90%)實現R0切除。與MIS組相比,開放組的嚴重并發癥(≥3級)發生率更高,且差異有統計學意義(13% vs. 5.8%,P=0.002),30 d死亡率(1.7% vs. 0%,P=0.039)和90 d死亡率(3.9% vs. 0.4%,P=0.003)顯著更高,且差異有統計學意義;見表2。 此研究證實:臨床ⅠB~ⅢB期NSCLC在新輔助治療后可成功完成MIS;治療前存在淋巴結病變,尤其是肺門淋巴結(臨床N1)病變與較高的開放手術轉化率相關。

1.5 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行專家及李樹本專家團隊報告

A better option for localization of multiple pulmonary nodules in the ipsilateral lung: Electromagnetic navigation bronchoscopy-guided preoperative localization

該研究共納入203例患者, 其中99例行電磁導航支氣管鏡檢查(ENB)引導下染料標記定位結節(ENB組),104例行CT引導下肺穿刺定位(CT組)。ENB組比CT組定位時間更短[(8.00±4.66)min vs.(22.00±8.82)min,P<0.01]。ENB組未發生包括胸膜反應(0 vs. 8 例,P=0.014)、氣胸(0 vs. 36 例,P<0.01)和血胸(0 vs. 15 例,P<0.01)在內的相關并發癥。此外,兩組定位成功率(97.1% vs. 94.9%,P=0.478)和標記點到病灶的距離[(14.3±10.7)mm vs. (14.6±7.3)mm,P=0.182 ]差異無統計學意義;見表3。

該回顧性隊列研究證實:對于同側肺部多發性結節患者,ENB引導下染料標記可達到與CT引導下肺穿刺相似的定位準確度,且定位時間更短,無并發癥。

1.6 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行、梁恒瑞專家團隊報告

Enhancing thoracoscopic surgery with intelligent video analysis for precision procedures (ThoracoAI): An experimental investigation

該研究開發并驗證了一種配備AI的智能視頻分析輔助精準手術系統(ThoracoAI)。該系統包括3個核心功能:(1)識別位于胸膜表面下≤1 cm內的肺結節;(2)通過斷層視頻分析對術后結節進行識別和分類;(3)識別肺解剖結構、器械和手術分期。實驗性研究結果顯示,該系統在胸膜表面附近肺結節的識別中,中位平均精度(mAP)為0.94,為術前定位提供了一種無創的替代方法;該系統還能有效區分良、惡性結節,受試者工作特征曲線下面積(AUC)為0.89,整合多模態數據后,AUC進一步提高至0.97,超過常規冰凍切片方法。此外,ThoracoAI系統顯著提高了術中肺解剖識別的效率,縮短了年輕外科醫師的學習曲線。

1.7 中國臺灣長庚紀念醫院趙盈凱專家團隊報告

Subcostal uniportal robotic lung resection: A pilot trial

研究應用新型單孔機器人系統平臺,配備3個柔性器械和1個腕部攝像頭,可用于單孔手術。該團隊開展的一項納入35例患者的試點研究再次證實單孔機器人系統用于肋緣下解剖性肺切除術的可行性、有效性和安全性。納入診斷為臨床Ⅰ期肺癌需要解剖性肺切除術患者中,30例患者接受肺葉切除術,5例患者接受肺段切除術。除1例患者因出血而中轉開胸手術(轉換率:2.9%)外,所有手術均通過肋下入路成功完成。34例單孔機器人手術患者的平均總手術時間(189.6±55.1)min,控制臺時間(163.6±44.7)min,平均淋巴結清掃數(15.4±6.7)個。共6例患者出現至少1種術后并發癥,其中2例為嚴重并發癥;無院內死亡病例,患者術后平均住院時間(3.9±2.4)d。

1.8 美國羅切斯特大學醫學中心Mohamed Kamel專家團隊報告

Is stereotactic radiation really "safer" than surgery in patients with clinical stageⅠA NSCLC?

研究檢索美國國家癌癥數據庫(NCDB)中2014—2020年接受微創-亞肺葉切除術(MI-SLR)或立體定向放療(SBRT)(3~5次)治療的臨床ⅠA期NSCLC患者。在研究期間,35 619例患者接受手術,其中24 682例患者接受MI-SLR,31 469例患者接受SBRT。在MI-SLR患者中,R0切除率為97%,4%的患者有淋巴結轉移,最終分期>ⅠA期的患者占22%。雖然接受MI-SLR患者的30 d死亡率較高(0.6% vs. 0.3%,P<0.001),但總體90 d死亡率較低(1.2% vs. 1.8%,P<0.001),且在所有年齡組(<60歲,60~69歲,70~79歲,或>79歲)中的死亡率均較低或相當。多變量分析顯示,SBRT與90 d死亡率增加相關[OR=1.28,95%CI(1.06,1.54)]。

該研究證實,在無手術禁忌證的臨床ⅠA期NSCLC患者中,與SBRT相比,MI-SLR與較高的OS率和較低的90 d死亡率相關。

1.9 韓國首爾峨山醫院Shi A Kim專家團隊報告

Validation of the 9th TNM staging system in a cohort of 7429 surgically resected non-small cell lung cancer patients

該研究對比第9版與第8版TNM分期系統,回顧性分析7 429例因NSCLC接受完整切除術和系統性淋巴結清掃患者的臨床資料,結果發現,中位隨訪時間43個月(四分位數間距18~69個月),根據第9版TNM分期系統,各組相鄰分期內OS和RFS的生存曲線差異有統計學意義。對年齡、性別和體重指數進行調整后進行的多變量分析中,第9版中ⅢA期和ⅢB期之間的OS差異有所增加[第8版中,OS的危險比(HR)=1.52,95%CI(1.28,1.80),而第9版中,HR=1.55,95%CI(1.32,1.82)]。

該研究證實:第9版TNM分期系統進行分層提高了預后預測準確性。

1.10 上海胸科醫院田禹專家團隊報告

Dynamic transformation of driver mutation status and its prognostic effect in patients with non-small cell lung cancer undergoing neoadjuvant therapy

共94例患者被納入研究(樣本均被成功檢測兩次),根據突變轉化狀態分為4組:治療前陰性轉術后陰性(N-N)、陽性轉陽性(P-P)、陰性轉陽性(N-P)和陽性轉陰性(P-N)。在最終陰性狀態(N-N和P-N)的患者中,觀察到顯著較高的主要病理緩解(MPR)率(30.2% vs. 3.9%,P<0.001)。RFS[HR=0.36,95%CI(0.20,0.65)]和OS[HR=0.33,95%CI(0.16,0.70)]結果均顯示有利于驅動突變最終陰性狀態。

該研究顯示,對接受新輔助免疫化療或化療后行手術治療的NSCLC患者開展的回顧性分析發現:驅動突變的最終轉化狀態,而不是初始狀態,影響接受新輔助治療患者的病理緩解和生存結局。

1.11 廣東省人民醫院張潮專家團隊報告

Neoadjuvant sintilimab plus platinum-based chemotherapy in EGFR-mutant NSCLC: An updated analysis of a phase 2 prospective trial(NEOTIDE/CTONG2104)

研究為開放標簽、2期前瞻性試驗(NEOTIDE/CTONG2104),納入20例完成新輔助治療(3個周期信迪利單抗聯合化療)和手術的Ⅱ~ⅢB(N1~N2)期表皮生長因子受體-酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)突變患者。總體客觀緩解率為75%(15/20),N分期降期率為55%。1例(5%)獲得病理完全緩解(pCR), 9例(45%)獲得MPR。3級或更嚴重不良事件是中性粒細胞減少(25%)。除3例隱匿性胸膜轉移患者外,其余患者均行微創肺葉切除術,且均實現R0切除。

1.12 北京大學腫瘤醫院閆萬璞專家團隊報告

Patterns and risk of recurrence in patients with non-small cell lung cancer with a pathologic complete response after neoadjuvant chemoimmunotherapy followed by surgery

來自4個高容量醫療中心的131例ⅠB~ⅢB期NSCLC患者在新輔助化學免疫治療和手術后達到了pCR,這些患者的中位隨訪時間為23.2個月,3年無病生存(DFS)率和OS率分別為84.3%和93.5%。有11例患者出現復發,其中3例為局部區域復發,8例為遠處復發,1例因疾病進展死亡。90.9%(10/11)的患者在術后18個月內復發。單變量和多變量分析均未發現任何復發預測因子。

該研究發現,雖然經新輔助化學免疫治療和手術后達到pCR的NSCLC患者預后良好,但約8%的患者有復發疾病,提示應考慮對高危患者提供輔助系統治療和更嚴格的監測方案。

1.13 上海市肺科醫院董毅晨專家團隊報告

Predicting therapeutic response to neoadjuvant immunotherapy based on an integration model in resectable non-small cell lung cancer: An exploratory analysis from a phase Ⅱ trial

該研究納入54例ⅢA(N2)期NSCLC患者,樣本來自一項前瞻性Ⅱ期試驗。35例接受新輔助化療免疫治療的患者中,基線血液腫瘤突變負荷(bTMB)較高與更高的MPR率(77.8% vs. 38.5%,P=0.042)和更好的預后呈正相關,而接受化療的患者無此相關性。當基于治療前CT圖像建立的深度學習(DL)模型評分與bTMB和臨床因素結合時,預測性能提高,AUC為0.820。與ctDNA殘留相比,術前ctDNA清除與顯著較高的MPR率(88.9% vs. 8.3%,P<0.001)和生存改善相關。

該Ⅱ期試驗的探索性分析發現:新輔助化學免疫治療背景下,高基線bTMB水平是穩健的腫瘤緩解和改善生存結局的預測因素。結合DL模型評分、bTMB和臨床因素的整合模型顯示出對MPR的有效預測能力。此外,ctDNA動態變化可作為監測新輔助治療療效的生物標志物。

1.14 上海市第一人民醫院林棟專家團隊報告

The association between dynamic circulating tumor DNA and neoadjuvant treatment cycles in resectable non-small cell lung cancer

該研究為一項前瞻性、多中心、Ⅲ期隨機對照臨床研究,納入接受新輔助化療免疫治療的EGFR陰性、ALK陰性的ⅢA期NSCLC患者,患者在接受2個周期PD-1抑制劑和鉑類化療后,被以1∶1的比例隨機分配到試驗組(額外接受2個周期新輔助治療后行手術切除)或對照組(手術切除后行2個周期術后治療)。共納入13例患者28份血樣,試驗組5例,對照組8例。基線時,10例(10/13,77%)患者檢測到ctDNA。試驗組中3例(3/5,60%)患者在2個周期治療后ctDNA消失,2例(2/5,40%)患者在額外2個周期治療后ctDNA仍存在;對照組5例(5/5,100%)患者在2個周期治療后ctDNA消失。試驗組和對照組的pCR率分別為40.0%(2/5)和25.0%(2/8)。所有pCR患者的ctDNA均清除;ctDNA清除的患者中,50.0%(4/8)最終確診為pCR。

該研究結果證實:動態ctDNA與pCR有特定關聯,增加2個周期的新輔助治療似乎可以提高pCR率,但不能提高ctDNA清除率。

1.15 廣東省人民醫院吳一龍專家團隊報告

Disease characteristics and treatment outcomes in patients with resected early-stage ALK+ non-small cell lung cancer from ALINA, a phaseⅢrandomized trial of adjuvant alectinib vs. chemotherapy

研究分析了ALINA研究,共有257例患者被隨機分配接受阿來替尼(n=130)或化療(n=127)。兩組的疾病特征總體平衡。意向性治療分析人群的中位生存隨訪時間為28個月。在各淋巴結分期中,阿來替尼均有一致的DFS獲益(HR范圍:0.19~0.34)。阿來替尼的總體安全性與已知風險特征基本一致。

該研究顯示,阿來替尼是首個在不同淋巴結分期中均顯示一致DFS獲益且安全性可控的ALK抑制劑,是手術切除ALK+NSCLC患者的有效新治療策略。研究榮獲2024年AATS年會的年會主席甄選獎(Presidential Abstract Recognition Award)。

1.16 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行專家團隊報告

LungPath: AI-driven histologic pattern recognition for improved diagnosis of early-stage invasive lung adenocarcinoma

研究納入了兩個回顧性隊列:開發隊列1和外部測試隊列2,包括確診為T1期浸潤性肺腺癌的患者。所有患者的電子病歷和CT掃描均有記錄。整體分割模型在Mask-RCNN的基礎上進行了修改,并采用ResNet50_3D進行圖像分類。該研究共納入432例患者:隊列1有385例,隊列2有47例。由自動分割模型產生的精細輪廓結果與人類專家的手動分割高度一致,隊列1和隊列2的平均Dice系數分別為0.86[95%CI(0.85,0.87)]和0.84[95%CI(0.82,0.85)]。此外,隊列1中,DL模型可有效區分高危組和低危組,AUC為0.89[95%CI(0.88,0.90)]。隊列2進行的外部驗證中,DL模型區分高風險組和低風險組的AUC為0.87[95%CI(0.84,0.88)]。平均診斷時間為(16.00±3.2)s,準確率為0.82[95%CI(0.81,0.83)]。

1.17 廣州醫科大學附屬第一醫院姜育專家團隊報告

Muti-view glasses-free 3D reconstruction system for localization of small pulmonary nodules: A noninferiority randomized clinical trial

這項非劣效、隨機臨床研究共納入600例患者,以1∶1的比例被隨機分配接受術前裸眼3D或CT引導下的肺結節定位。所有手術均順利完成。裸眼3D組和CT引導組的定位成功率(97.98% vs. 96.34%,P=0.803)、術中出血量[7.6(3.5)mL vs. 6.8(3.2)mL,P=0.167]、胸腔引流管放置時間[ 0.7(1.3)d vs. 0.8(1.3)d,P=0.512]、切緣寬度[1.2(0.3)cm vs. 1.3(0.3)cm,P=0.247]的差異均無統計學意義。此外,裸眼3D組無明顯并發癥。

該研究證實:新型裸眼多視角三維重建系統定位肺小結節是一種安全有效的方法,可與傳統CT引導定位方法相媲美。

1.18 廣州醫科大學附屬第一醫院姜育專家團隊報告

Accuracy of robotic-assisted navigation system for localizing small pulmonary nodules: A noninferiority randomized clinical trial

此項非劣效、隨機對照試驗共納入120例<2 cm的周圍型肺結節患者,以1∶1的比例被隨機分配到機器人輔助肺結節定位組(機器人輔助組)和CT引導的手動定位組(CT引導組)。機器人輔助組和CT引導組的定位偏差差異無統計學意義[mean(SD),4.5(0.9)mm vs. 7.0(1.2)mm;P=0.310]。機器人輔助組的平均定位時間顯著縮短,為9.2(0.7)min,而CT引導組為14.9(5.3)min(P<0.001);平均輻射劑量[1 012.9(73.6)mGy×cm]也顯著低于CT引導組[1 488.5(442.9)mGy×cm](P<0.001);而CT引導組并發癥發生率(13.3%)高于機器人輔助組(6.8%)。

該研究顯示:新型機器人輔助導航系統用于肺結節定位的有效性和安全性與CT引導的方法相當,并具有簡化定位過程和減少患者輻射暴露的優勢。

1.19 福建醫科大學附屬協和醫院張樹亮專家團隊報告

A new robotic-assisted navigation system for CT-guided percutaneous pulmonary microwave ablation: Initial clinical experience

該團隊分享了新型機器人輔助導航系統用于CT引導下經皮肺結節微波消融的臨床應用,基于術前CT掃描,重建三維模型并配準患者位置信息。通過機器人計算機界面確定針道軌跡。機械臂根據規劃的軌跡自動定位。然后在機器人輔助導航系統的指導下插入消融針。隨訪評估局部控制情況(隨訪時間為3~6個月)。

共納入23例患者,在機器人輔助導航系統下成功消融25個結節,平均大小(9.43±5.27)mm。臨床成功率100%。消融針平均調整次數為1.28(標準差=0.98)。有3例患者出現氣胸,其中2例觀察后未做特殊處理,1例留置引流管。術后3個月局部腫瘤控制率達100%。

1.20 美國威爾康奈爾醫學中心/紐約長老會醫院Sebron Harrison專家團隊報告

Larger margin length is not associated with improved oncologic outcomes in patients with sub solid nodules treated with sublobar resection

該回顧性研究發現:研究者確定253例表現為亞實性結節的肺癌患者,均接受亞肺葉切除術,根據切緣長度分為:<10 mm、10~19 mm、20~29 mm、>30 mm組。58.5%(148例)患者行肺楔形切除,41.5%(105例)患者行肺段切除。采用楔形切除術治療患者中,無患者死于肺癌,肺癌特異性生存(LCSS)為100%;不同切緣長度的DFS分別為:<10 mm為53.6%,10~19 mm為90.7%,20~29 mm為64.3%,>30 mm為100%(log-rank,P=0.2364)。在接受肺段切除術的患者中,切緣長度為20~29 mm的患者有1例癌癥特異性死亡,LCSS為96%(log-rank,P=0.4932);不同切緣長度的DFS分別為:<10 mm為39.8%,10~19 mm為66.7%,20~29 mm為86.5%,>30 mm為61.7%(log-rank,P=0.6963)。

該研究顯示:表現為亞實性結節且<3 cm的肺癌患者接受亞肺葉切除,較大的切緣長度與LCSS或DFS改善無顯著相關性。

1.21 中南大學湘雅二醫院謝守志專家團隊報告

Clinical and genetic characteristics of early-onset resectable lung adenocarcinoma: A retrospective cohort study using propensity-score matching

該研究回顧性分析手術切除的肺腺癌患者的資料,結果發現:CT表現為純磨玻璃影或混合磨玻璃影者,早發組(<40歲)多于晚發組(>60 歲)(83.9% vs. 44.2%,P<0.001);且早發組以原位腺癌或微浸潤腺癌為主要組織學亞型。此外,ERBB2基因突變可能在早發型肺腺癌的發生中起重要作用。

1.22 廣州醫科大學附屬第一醫院何建行、梁恒瑞專家團隊報告

NeoPred: Advancing pathological outcome prediction in NSCLC patients with deep learning and multimodal multi-sequence data

利用多個醫療中心的術前CT圖像開發一種DL模型,以預測接受手術的NSCLC患者的病理結果。

經驗證,NeoPred DL模型有望有效預測接受新輔助化學免疫治療NSCLC患者的術后病理狀態。

1.23 上海市肺科醫院董毅晨專家團隊報告

Prognostic impact of adjuvant immunotherapy in patients with resectable non-small cell lung cancer following neoadjuvant chemoimmunotherapy

這項真實世界研究納入接受新輔助化療免疫治療或新輔助免疫治療的患者,在接受輔助免疫治療的患者和未接受輔助免疫治療的患者之間以1∶1的比例進行PSM,結果顯示:新輔助免疫治療后病理反應較好的患者往往更有可能從輔助免疫治療中獲益。

1.24 上海市肺科醫院孫長博專家及東京大學醫學院團隊報告

Gender disparity in risk stratification of respiratory sarcopenia on postoperative outcomes: A bi-institutional retrospective study for non-small cell lung cancer

這項雙機構回顧性研究納入了806 例接受根治性肺葉切除術和淋巴結清掃術的Ⅰ~ⅢA 期NSCLC患者。結果顯示,呼吸肌減少癥男性患者比女性患者更普遍,且對長期生存的影響更大。應考慮呼吸肌減少癥的性別差異,以優化長期管理策略。

1.25 中山大學腫瘤防治中心趙澤銳專家團隊報告

Postinduction pulmonary function retesting for patients with NSCLCs after neoadjuvant immunochemotherapy with or without SBRT: Results from a phaseⅡtrial and external control group

此項Ⅱ期對照研究結果顯示:在接受新輔助治療的NSCLC患者中,根據美國外科醫師學會腫瘤學組(American College of Surgeons Oncology Group,ACOSOG)的次要標準,肺癌患者接受誘導治療后,肺一氧化碳彌散量(DLCO)受損可預測圍手術期肺部并發癥和嚴重并發癥。重復肺功能檢查對于識別發病風險高的患者很重要。

1.26 重慶大學附屬腫瘤醫院幸華杰專家團隊報告

Oral meglumin diatrizoate combined with fasting for the treatment of chylothorax after thoracic surgery

該回顧性分析發現:胸外科術后乳糜胸患者,采用禁食聯合口服泛影葡胺治療者的再手術率低于采用禁食保守治療者(12% vs. 34.1%,P=0.046)。此外,口服泛影葡胺的耐受性良好。

2 食管癌研究進展

2.1 國家癌癥中心/國家腫瘤臨床醫學研究中心張瑞祥專家團隊報告

Multimodality therapy and survival outcomes in resectable primary small cell carcinoma of the esophagus: A multicenter retrospective study

該研究回顧性分析了2010—2020年在7家腫瘤中心接受根治性切除術的局限期原發性食管小細胞癌(PSCCE)患者的資料,評估了患者的治療模式和長期生存結局。

共納入352例PSCCE切除術患者。對于局限期(cT1~2N0M0)PSCCE,手術聯合輔助治療患者的5年OS率為32.8%,中位生存時間(MST)為44.0個月,單純手術治療患者的5年OS率為19.2%,MST為33.0個月。手術聯合輔助治療的患者生存率高于單純手術組(P=0.035)。對于局部晚期(cT3N0M0或cT1~4aN+M0)PSCCE,接受新輔助治療后手術的患者比接受手術聯合輔助治療的患者和單純接受手術的患者的長期生存率更高(5年OS率:10.5% vs. 8.5% vs. 0.0%,MST:26.0個月 vs. 19.0個月 vs. 14.0個月,P=0.007)。

2.2 復旦大學附屬中山醫院楊新宇專家團隊報告

Recurrence pattern and survival after neoadjuvant immunochemotherapy versus neoadjuvant chemoradiotherapy for locally advanced esophageal squanous cell carcinoma: A real-world comparison study

此研究從前瞻性維護的數據庫中確定接受新輔助免疫聯合化療(nICT)或新輔助放化療(nCRT)后行食管切除術的食管局部晚期鱗狀細胞癌患者。采用PSM對兩組進行平衡。共124對患者納入最終分析。術后24個月內,nICT組復發率較低(18.5% vs. 33.1%,P=0.014)。2年無進展生存(PFS)率:nICT組 vs. nCRT組為77.6%(70.1% ~ 85.8%) vs. 61.0%(53.0% ~ 70.3%)。2年RFS率:nICT組 vs. nCRT組為76.5%(68.8% ~ 85.1%)vs. 62.5%(54.4% ~ 71.8%)。nICT與較好的PFS[HR=0.50,95%CI(0.32,0.77),P=0.002 ]和RFS[HR=0.55,95%CI(0.35,0.86),P=0.010]相關。

該研究顯示,與nCRT相比,nICT可改善食管局部晚期鱗狀細胞癌患者的PFS和RFS。

2.3 上海市胸科醫院楊洋專家團隊報告

Robot-assisted versus conventional minimally invasive esophagectomy in resectable esophageal squamous cell carcinoma: Three-year results from the phase 3 RAMIE trial

該隨機、對照、非劣效性3期試驗RAMIE的3年研究納入中國6家高容量機構患者,cT1~4aN0~2M0期食管鱗狀細胞癌患者按1∶1比例隨機分配接受機器人輔助微創食管癌切除術(RAMIE)或MIE治療。2017年8月—2019年12月,共納入358例患者,其中RAMIE組181例,MIE組177例。中位隨訪48.4(45.5 ~ 51.2)個月,OS率為RAMIE組76.1%[95%CI(68.4,82.1)] vs. MIE組66.4%[95%CI(58.7,73.1)],HR=0.663[95%CI(0.447,0.984),P=0.0412];DFS為RAMIE組65.6%[95%CI(57.5,72.6)]vs. MIE組57.3%[95%CI(48.5,65.1)],HR=0.756,95%CI(0.534,1.069),P=0.1 138]。

該研究顯示:食管鱗狀細胞癌患者新輔助治療后,RAMIE患者的3年OS率和DFS率均高于行常規胸腔鏡微創食管癌切除術患者。

3 總結

今年的AATS年會依然是全球心胸外科領域最重要的學術會議,會議內容顯示:(1)越來越多的中國聲音在國際上響起,中國學者在臨床研究、新技術應用、轉化研究及AI輔助等方面都做出了卓越貢獻;(2)技術創新依然是心胸外科追求的目標,今年推出了第5代達芬奇機器人手術操作系統(圖4)、ION AI輔助電子支氣管鏡檢查定位系統(圖5)等;(3)越來越多的圍術期輔助治療改變了胸部腫瘤患者預后;(4)新技術年代心胸外科醫生的培訓是需要重視的問題。

圖4

第5代達芬奇機器人

圖4

第5代達芬奇機器人

圖5

人工智能輔助支氣管鏡檢查系統

圖5

人工智能輔助支氣管鏡檢查系統