引用本文: 許詩元, 閔丹, 劉培, 吳斌. 乳腺癌骨轉移風險及其預測模型的構建與驗證. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 56-61. doi: 10.7507/1007-9424.202309009 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

乳腺癌是女性最常見的惡性腫瘤,初診時約有5%的乳腺癌患者會出現骨轉移,在接下來的10年內,其余患者中有75%可能會面臨發生骨轉移的風險[1]。骨骼是乳腺癌最常見的遠處轉移部位,約占所有轉移性乳腺癌患者的60%~75%,特別是激素受體陽性的乳腺癌患者更易發生骨轉移[2]。骨轉移會導致骨代謝紊亂從而引發骨相關事件,嚴重影響患者的生命及生活質量。但由于骨轉移相對惰性的性質和全身治療獲得的緩解,疾病局限于骨骼的患者比遠處非骨部位出現轉移性疾病的患者預后更好[3]。乳腺癌的異質性是影響其預后的重要原因,其組織病理學和分子生物學特征與臨床結局密切相關,通過分析乳腺癌的病理特征及相關生物學參數有助于預測患者的生存率或復發率[4]。列線圖能綜合分析相關危險因素,從而進行可視化、個體化評估,目前被廣泛用于各種類型癌癥中,但在遠處轉移性乳腺癌特別是骨轉移方面目前研究有限[5-6],因為被診斷為Ⅳ期乳腺癌患者數量相對較少,限制了進一步的研究。美國國家癌癥研究所監測、流行病學和最終結果(surveillance, epidemiology,and end results,SEER)數據庫中代表了美國30%的癌癥患者信息,能真實反映大多數患者的情況。因此,本研究嘗試基于SEER數據庫中的臨床病理數據以及西南醫科大學附屬醫院(簡稱“我院”)的乳腺癌患者的數據,建立一個預測乳腺癌骨轉移發生的模型,該預測模型的目標是通過模型篩選出具有高骨轉移風險的乳腺癌患者,以便及時采取適當的干預措施,預防或延遲骨相關事件的發生,延長患者的生存時間。

1 對象與方法

1.1 研究對象

從SEER*Stat(版本8.4.1)注冊研究數據庫中獲取符合納入和排除標準的數據。因為SEER數據庫中僅為2010年后診斷為乳腺癌的患者提供了關于特定遠處轉移部位和詳細分子亞型的信息,因此從SEER數據庫中搜集2010–2015年期間的乳腺癌患者;此外,搜集2021–2023年期間我院診斷為遠處轉移的乳腺癌患者,納入和排除標準同SEER數據庫中數據納入標準。本研究經我院臨床試驗倫理委員會審核批準。

1.2 患者納入和排除標準

數據納入標準:① 2010–2015年間病理診斷為單側浸潤性導管癌、小葉癌以及浸潤性導管癌或小葉癌混合其他類型癌的女性患者;② 采用第7版TNM分期選擇分期為M1患者(其中我院的數據通過轉移病灶部位穿刺活檢或放射性核素掃描+電子計算機斷層掃描/磁共振或正電子放射計算機斷層顯像檢查確診為遠處轉移);③ 有相對完整的臨床病理資料。排除標準:① 乳腺癌為第二原發癌;② 臨床病理資料不完整者;③ 排除骨、肝臟、肺及腦組織外的轉移病例。

1.3 信息收集

收集以下信息:年齡、種族、腫瘤所在象限、腫瘤位置、腫瘤T分期、腫瘤N分期、組織學分級、雌激素受體(estrogen receptor,ER)、孕激素受體(progesterone receptor,PR)、人類表皮生長因子受體2(human epidermal growth factor receptor 2,HER2)、乳腺原發灶是否手術、遠處轉移部位等信息。

1.4 統計學方法

使用R 4.3.1軟件將SEER數據中的患者按7∶3隨機分為訓練集及驗證集,其中我院的乳腺癌遠處轉移患者也納入驗證集。使用SPSS 26.0統計學軟件對訓練集樣本進行分析,采用單因素和多因素logistic回歸分析影響骨轉移發生的風險因素,對單因素分析中有統計學意義且結合臨床實際情況納入相關因素進行多因素logistic回歸分析,并根據多因素分析篩選出的風險因素及結合臨床納入相關因素建立列線圖預測模型。使用“pROC”包繪制訓練集與驗證集的受試者操作特征(receiver operating characteristics,ROC)曲線并根據ROC曲線下面積(area under ROC curve,AUC)評估列線圖區分發生和不發生骨轉移的能力;使用R軟件中的“rms”包繪制列線圖的校準曲線評估列線圖的準確性,通過Bootstrap采樣對列線圖進行1 000次內部校準;進一步采用“rmda”包進行決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)和臨床影響曲線(clinical impact curve,CIC)分析評估該預測模型的準確性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者基本信息

本研究從SEER數據庫中共納入8 569例乳腺癌患者,其中訓練集5 998例、驗證集2 571例。我院納入68例乳腺癌患者(由于我院臨床樣本量較少,單獨分析結果可能不夠可靠,因此本研究此部分臨床病例合并到驗證集),數據具體分布及統計學分析結果見表1。從表1中數據看,訓練集和驗證集在種族和N分期方面比較差異有統計學意義(P<0.05),在其余臨床病理特征方面比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 對訓練集中乳腺癌患者骨轉移進行單因素和多因素分析結果

訓練集中發生骨轉移患者3 761例,未發生骨轉移患者2 237例。乳腺癌患者骨轉移的單因素logistic回歸分析結果見表2。乳腺癌患者的種族、N分期、組織學分級、ER狀態、PR狀態、HER2狀態和乳腺原發灶是否行手術與乳腺癌患者發生骨轉移有關(P<0.05),對此進一步進行多因素logistic回歸分析結果(表3)顯示,白種人、低組織學分級(Ⅰ~Ⅱ級)、HER2狀態陰性、激素受體(ER和PR)陽性、乳腺原發部位未進行手術增加乳腺癌發生骨轉移的風險概率(P<0.05)。

2.3 列線圖模型構建及預測效果的驗證

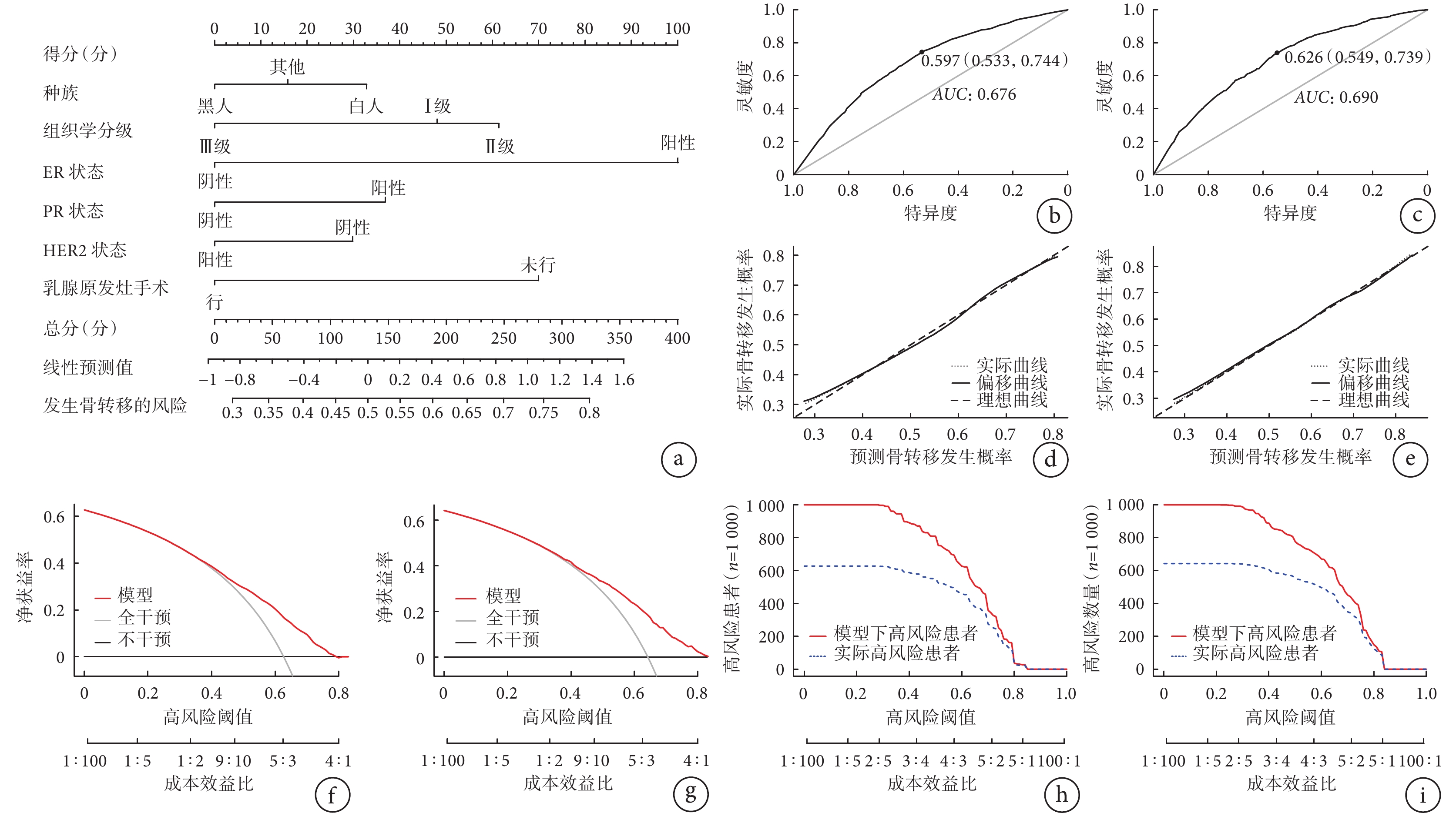

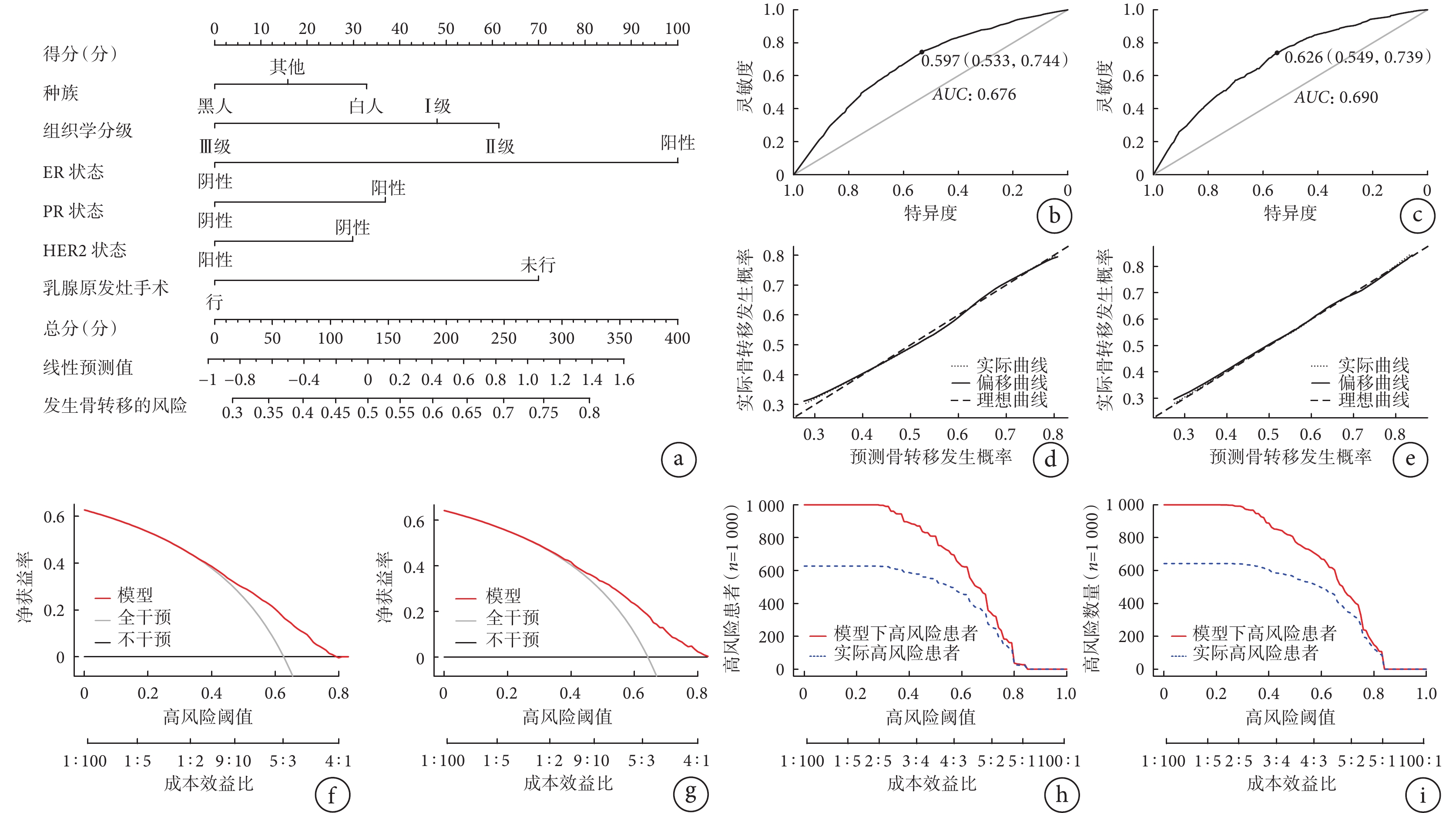

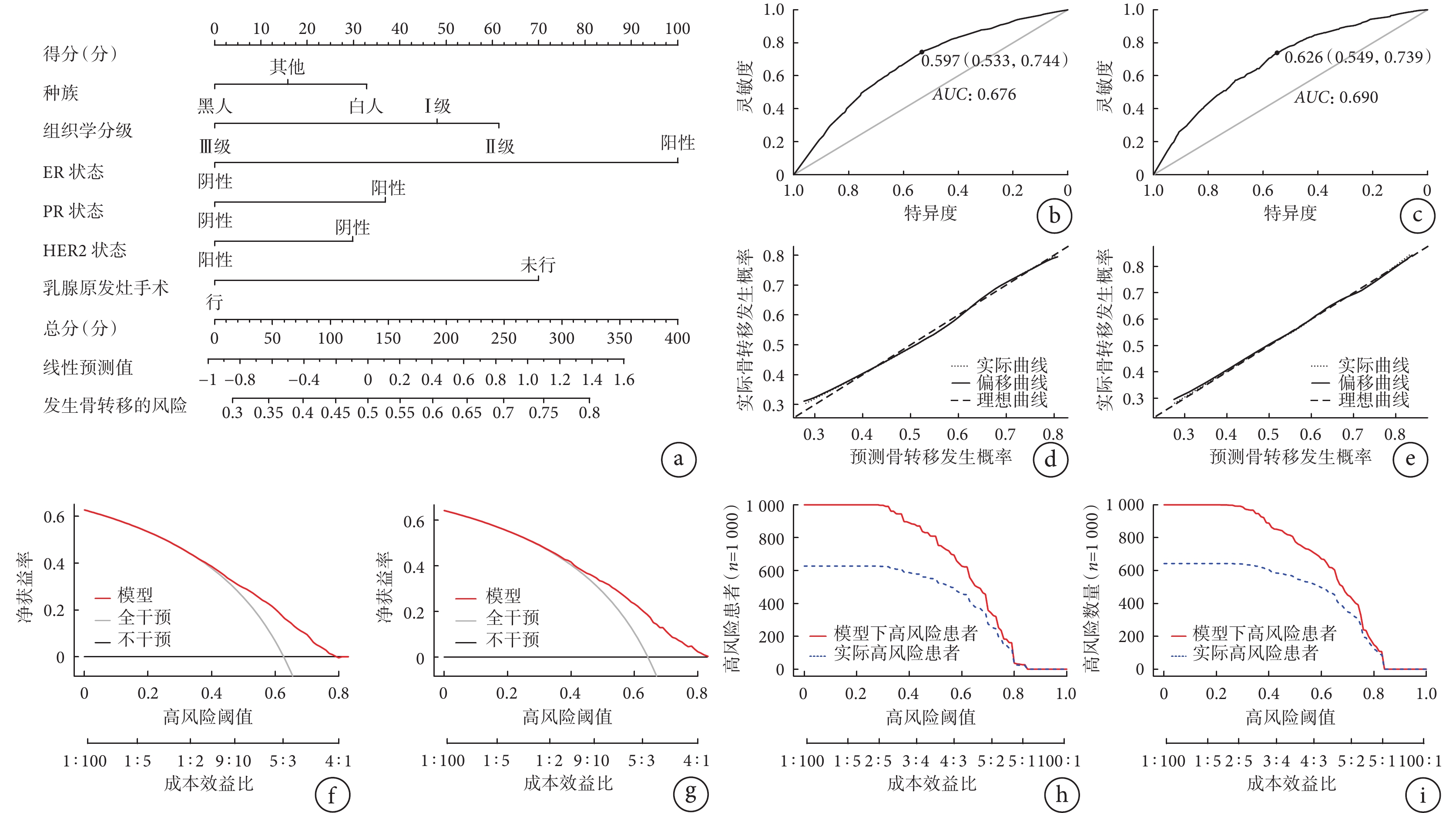

從訓練集多因素logistic回歸分析得到的風險因素(種族、組織學分級、ER狀態、PR狀態、HER狀態及乳腺原發灶手術)構建的列線圖預測模型見圖1a。列線圖預測模型在訓練集(圖1b)和驗證集(圖1c)中區分是否發生骨轉移的AUC(95%CI)值分別為0.676(0.533,0.744)、0.690(0.549,0.739)。列線圖預測模型在訓練集(圖1d)與驗證集(圖1e)中的校準曲線顯示實際曲線均接近理想的45°參考線,提示預測值能夠較好地代表實際值。列線圖預測模型的DCA曲線(圖1f、1g)顯示,在訓練集中發生骨轉移的閾值概率在0.38~0.62之間時使用該列線圖作出臨床決策時將為發生骨轉移患者增加明顯的凈收益,同時在驗證集中發生骨轉移的閾值概率在0.35~0.62之間時與訓練集曲線形狀基本吻合,初步可以認為在不同數據集中列線圖模型的性能表現基本一致,這強化了模型在實際臨床應用中的可靠性。列線圖預測模型的CIC曲線(圖1h、1i)中更直觀地得出1 000例患者中使用列線圖預測模型能獲益的具體患者數量,紅色曲線表示在每個閾值概率下被列線圖預測模型劃分為高風險患者數量,藍色虛線表示每個閾值概率下相對應的高風險患者實際數量,在0.78~1.00的高風險閾值概率范圍內,列線圖預測模型曲線與實際曲線接近。

圖1

示列線圖模型構建及預測效果的驗證結果

圖1

示列線圖模型構建及預測效果的驗證結果

a:基于6個變量(種族、組織學分級、ER狀態、PR狀態、HER2狀態及乳腺原發灶手術)構建的列線圖模型(每個臨床因素在圖中相應的軸上找到對應的點,再以該點做垂直于橫軸的直線,該直線在分數軸上的交點讀數為該因素的分數,將各因素分數求和則得到總分,從而預測列線圖底部發生骨轉移的風險);b、c:訓練集(b)和驗證集(c)中列線圖預測模型預測發生骨轉移的ROC曲線;d、e:分別列線圖模型在訓練集(d)和驗證集(e)中的校準曲線;f、g:分別為訓練集(f)和驗證集(g)中列線圖模型的DCA曲線;h、i:分別為訓練集(h)和驗證集(i)中列線圖模型的CIC曲線

3 討論

骨轉移是影響乳腺癌預后的重要因素,當患者為早期乳腺癌且無轉移時的5年生存率高達90%,一旦出現轉移時5年生存率將降至10%[7]。對于僅存在骨轉移的乳腺癌患者3年生存率為50.5%,中位生存期為36個月[8]。轉移瘤有像原發腫瘤一樣產生轉移的能力,因此對于已經發生骨轉移的患者需要及時干預[9],比如采用常見骨改良藥物治療和放射治療可顯著縮小骨轉移灶,可有效防止或延緩二次轉移的發生[10]。因此,早期篩查出高轉移風險的患者并及時干預可改善患者的預后[11]。本研究通過對乳腺癌患者發生骨轉移風險的相關因素進行分析,并基于這些風險因素建立了列線圖模型,以此預測乳腺癌患者發生骨轉移的可能性,現結合文獻進行分析。

關于乳腺癌發生骨轉移風險因素的研究很多,結論不一。本研究經多因素分析結果發現,種族、組織學分級、ER和PR狀態、HER2狀態、乳腺原發灶是否進行手術與乳腺癌發生骨轉移有關。① 關于種族因素,本研究發現白種人相對其他族人更易發生骨轉移,也有文獻[12]報道不同種族間乳腺癌骨轉移發生率的差異有統計學意義,其原因可能與遺傳、生活方式、環境因素等有關。② 關于N分期,本研究在單因素分析時發現N分期與乳腺癌發生骨轉移有關,但在多因素分析時未發現它與此有關;與此同時,有研究[13]指出乳腺癌患者淋巴結轉移與骨轉移風險沒有明確的關系。然而,其他學者[14]認為乳腺癌發生骨轉移與N分期有關。還有觀點[15]認為,雖然淋巴結轉移可能是一個有助于發生骨轉移的危險因素,但相較而言沒有如分子亞型方面發揮的主導作用顯著。③ 有多項研究[6, 16]報道了ER、PR和HER2與骨轉移有關,如Ma等[16]報道骨轉移的發生與luminal A和luminal B型相關,Ye等[6]在多因素分析也發現乳腺癌骨轉移與乳腺癌分子亞型有關,并且Chen等[17]報道ER/PR狀態是中國乳腺癌患者發生骨轉移的危險因素,但該研究中發現HER2表達狀態與乳腺癌患者骨轉移發生無關,與本研究結論不太一致,但該研究中也提到,所有HER2陽性乳腺癌患者都在術后接受了HER2靶向治療,這可能是解釋HER2表達狀態與乳腺癌患者骨轉移無關的原因,ER、PR和HER2與乳腺癌骨轉移機制關系復雜多樣,仍需進一步研究分析。但總體來說,ER和PR在乳腺癌骨轉移中發揮著重要的作用,通過作用于骨的微環境,調節細胞增殖、分化、骨重塑等過程來促進骨轉移的發生[18];Hinz等[19]報道HER2在乳腺癌骨轉移中可能通過調控多個激酶的活性來參與復雜的信號通路,從而推動骨轉移的發生。④ 關于組織學分級,有研究[6, 17]報道組織學分級低與乳腺癌發生骨轉移有關,研究中探討的主要是分子分型與組織學分級對乳腺癌骨轉移的協同影響,具體機制還需進一步研究分析。⑤ 關于乳腺原發灶手術與骨轉移,因乳腺癌細胞在血液中循環時對骨骼具有親和力并對骨吸收區域表現出趨化反應,因此腫瘤細胞生長和骨骼破壞可能會相互促進[20],這可能有助于理解本研究中發現乳腺原發灶未進行手術的患者更易發生骨轉移的結論。因此,對于乳腺癌初診時僅發生骨轉移患者采用局部手術可以使其生存率提高[21],并且有研究者[22]提出,對于骨轉移高風險患者,在術后應強化骨掃描篩查。

本研究納入種族、組織學分級、ER、PR及HER2狀態及乳腺原發灶是否手術這幾個因素構建了列線圖預測模型,列線圖在訓練集和驗證集中預測骨轉移的AUC值不高(<0.7),但校準曲線和DCA曲線顯示列線圖預測模型的準確性和臨床實用性較好,這可能與本研究存在的局限性有關,如潛在危險因素納入不全,如轉移無病生存間隔、除骨外其他部位的轉移情況、升高的腫瘤標志物水平、三葉因子1等因素也是潛在因素[23-24],因此,預測模型可能還需包含更多的潛在風險因素;此外,本研究數據主要來源為SEER數據庫,缺乏患者的生活方式、腫瘤標志物、血鈣離子水平、Ki-67指數、基因檢測、治療方案等信息,且數據庫中主要為歐美人群,雖納入了本中心的臨床數據,但僅為單中心回顧性數據且樣本量少,并且本研究在進行種族分析時發現SEER數據庫和我院的數據分布均極不均衡,在進行單因素和多因素分析前先對種族的數據進行了加權處理后再進行分析。由于乳腺癌存在多種亞型且腫瘤細胞存在異質性,目前針對乳腺癌骨轉移分子生物學機制的探索比較有限;并且癌癥進展的動態性質需要持續研究,以使模型適應患者不斷變化的狀況,未來希望進一步擴大預測因素的范圍,使用多中心、大樣本的臨床研究數據進行驗證,同時進一步完善和驗證不同亞型患者的預測模型。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:許詩元設計本研究、收集并分析數據且撰寫文章;閔丹收集并分析數據且修改文章;劉培對文章邏輯、表述方式進行審閱及修改;吳斌對工作指導及本研究的支持且參與文章的審閱。

倫理聲明:本研究經西南醫科大學附屬醫院臨床試驗倫理委員會審核批準(批文編號:KY2023323)。

乳腺癌是女性最常見的惡性腫瘤,初診時約有5%的乳腺癌患者會出現骨轉移,在接下來的10年內,其余患者中有75%可能會面臨發生骨轉移的風險[1]。骨骼是乳腺癌最常見的遠處轉移部位,約占所有轉移性乳腺癌患者的60%~75%,特別是激素受體陽性的乳腺癌患者更易發生骨轉移[2]。骨轉移會導致骨代謝紊亂從而引發骨相關事件,嚴重影響患者的生命及生活質量。但由于骨轉移相對惰性的性質和全身治療獲得的緩解,疾病局限于骨骼的患者比遠處非骨部位出現轉移性疾病的患者預后更好[3]。乳腺癌的異質性是影響其預后的重要原因,其組織病理學和分子生物學特征與臨床結局密切相關,通過分析乳腺癌的病理特征及相關生物學參數有助于預測患者的生存率或復發率[4]。列線圖能綜合分析相關危險因素,從而進行可視化、個體化評估,目前被廣泛用于各種類型癌癥中,但在遠處轉移性乳腺癌特別是骨轉移方面目前研究有限[5-6],因為被診斷為Ⅳ期乳腺癌患者數量相對較少,限制了進一步的研究。美國國家癌癥研究所監測、流行病學和最終結果(surveillance, epidemiology,and end results,SEER)數據庫中代表了美國30%的癌癥患者信息,能真實反映大多數患者的情況。因此,本研究嘗試基于SEER數據庫中的臨床病理數據以及西南醫科大學附屬醫院(簡稱“我院”)的乳腺癌患者的數據,建立一個預測乳腺癌骨轉移發生的模型,該預測模型的目標是通過模型篩選出具有高骨轉移風險的乳腺癌患者,以便及時采取適當的干預措施,預防或延遲骨相關事件的發生,延長患者的生存時間。

1 對象與方法

1.1 研究對象

從SEER*Stat(版本8.4.1)注冊研究數據庫中獲取符合納入和排除標準的數據。因為SEER數據庫中僅為2010年后診斷為乳腺癌的患者提供了關于特定遠處轉移部位和詳細分子亞型的信息,因此從SEER數據庫中搜集2010–2015年期間的乳腺癌患者;此外,搜集2021–2023年期間我院診斷為遠處轉移的乳腺癌患者,納入和排除標準同SEER數據庫中數據納入標準。本研究經我院臨床試驗倫理委員會審核批準。

1.2 患者納入和排除標準

數據納入標準:① 2010–2015年間病理診斷為單側浸潤性導管癌、小葉癌以及浸潤性導管癌或小葉癌混合其他類型癌的女性患者;② 采用第7版TNM分期選擇分期為M1患者(其中我院的數據通過轉移病灶部位穿刺活檢或放射性核素掃描+電子計算機斷層掃描/磁共振或正電子放射計算機斷層顯像檢查確診為遠處轉移);③ 有相對完整的臨床病理資料。排除標準:① 乳腺癌為第二原發癌;② 臨床病理資料不完整者;③ 排除骨、肝臟、肺及腦組織外的轉移病例。

1.3 信息收集

收集以下信息:年齡、種族、腫瘤所在象限、腫瘤位置、腫瘤T分期、腫瘤N分期、組織學分級、雌激素受體(estrogen receptor,ER)、孕激素受體(progesterone receptor,PR)、人類表皮生長因子受體2(human epidermal growth factor receptor 2,HER2)、乳腺原發灶是否手術、遠處轉移部位等信息。

1.4 統計學方法

使用R 4.3.1軟件將SEER數據中的患者按7∶3隨機分為訓練集及驗證集,其中我院的乳腺癌遠處轉移患者也納入驗證集。使用SPSS 26.0統計學軟件對訓練集樣本進行分析,采用單因素和多因素logistic回歸分析影響骨轉移發生的風險因素,對單因素分析中有統計學意義且結合臨床實際情況納入相關因素進行多因素logistic回歸分析,并根據多因素分析篩選出的風險因素及結合臨床納入相關因素建立列線圖預測模型。使用“pROC”包繪制訓練集與驗證集的受試者操作特征(receiver operating characteristics,ROC)曲線并根據ROC曲線下面積(area under ROC curve,AUC)評估列線圖區分發生和不發生骨轉移的能力;使用R軟件中的“rms”包繪制列線圖的校準曲線評估列線圖的準確性,通過Bootstrap采樣對列線圖進行1 000次內部校準;進一步采用“rmda”包進行決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)和臨床影響曲線(clinical impact curve,CIC)分析評估該預測模型的準確性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者基本信息

本研究從SEER數據庫中共納入8 569例乳腺癌患者,其中訓練集5 998例、驗證集2 571例。我院納入68例乳腺癌患者(由于我院臨床樣本量較少,單獨分析結果可能不夠可靠,因此本研究此部分臨床病例合并到驗證集),數據具體分布及統計學分析結果見表1。從表1中數據看,訓練集和驗證集在種族和N分期方面比較差異有統計學意義(P<0.05),在其余臨床病理特征方面比較差異均無統計學意義(P>0.05)。

2.2 對訓練集中乳腺癌患者骨轉移進行單因素和多因素分析結果

訓練集中發生骨轉移患者3 761例,未發生骨轉移患者2 237例。乳腺癌患者骨轉移的單因素logistic回歸分析結果見表2。乳腺癌患者的種族、N分期、組織學分級、ER狀態、PR狀態、HER2狀態和乳腺原發灶是否行手術與乳腺癌患者發生骨轉移有關(P<0.05),對此進一步進行多因素logistic回歸分析結果(表3)顯示,白種人、低組織學分級(Ⅰ~Ⅱ級)、HER2狀態陰性、激素受體(ER和PR)陽性、乳腺原發部位未進行手術增加乳腺癌發生骨轉移的風險概率(P<0.05)。

2.3 列線圖模型構建及預測效果的驗證

從訓練集多因素logistic回歸分析得到的風險因素(種族、組織學分級、ER狀態、PR狀態、HER狀態及乳腺原發灶手術)構建的列線圖預測模型見圖1a。列線圖預測模型在訓練集(圖1b)和驗證集(圖1c)中區分是否發生骨轉移的AUC(95%CI)值分別為0.676(0.533,0.744)、0.690(0.549,0.739)。列線圖預測模型在訓練集(圖1d)與驗證集(圖1e)中的校準曲線顯示實際曲線均接近理想的45°參考線,提示預測值能夠較好地代表實際值。列線圖預測模型的DCA曲線(圖1f、1g)顯示,在訓練集中發生骨轉移的閾值概率在0.38~0.62之間時使用該列線圖作出臨床決策時將為發生骨轉移患者增加明顯的凈收益,同時在驗證集中發生骨轉移的閾值概率在0.35~0.62之間時與訓練集曲線形狀基本吻合,初步可以認為在不同數據集中列線圖模型的性能表現基本一致,這強化了模型在實際臨床應用中的可靠性。列線圖預測模型的CIC曲線(圖1h、1i)中更直觀地得出1 000例患者中使用列線圖預測模型能獲益的具體患者數量,紅色曲線表示在每個閾值概率下被列線圖預測模型劃分為高風險患者數量,藍色虛線表示每個閾值概率下相對應的高風險患者實際數量,在0.78~1.00的高風險閾值概率范圍內,列線圖預測模型曲線與實際曲線接近。

圖1

示列線圖模型構建及預測效果的驗證結果

圖1

示列線圖模型構建及預測效果的驗證結果

a:基于6個變量(種族、組織學分級、ER狀態、PR狀態、HER2狀態及乳腺原發灶手術)構建的列線圖模型(每個臨床因素在圖中相應的軸上找到對應的點,再以該點做垂直于橫軸的直線,該直線在分數軸上的交點讀數為該因素的分數,將各因素分數求和則得到總分,從而預測列線圖底部發生骨轉移的風險);b、c:訓練集(b)和驗證集(c)中列線圖預測模型預測發生骨轉移的ROC曲線;d、e:分別列線圖模型在訓練集(d)和驗證集(e)中的校準曲線;f、g:分別為訓練集(f)和驗證集(g)中列線圖模型的DCA曲線;h、i:分別為訓練集(h)和驗證集(i)中列線圖模型的CIC曲線

3 討論

骨轉移是影響乳腺癌預后的重要因素,當患者為早期乳腺癌且無轉移時的5年生存率高達90%,一旦出現轉移時5年生存率將降至10%[7]。對于僅存在骨轉移的乳腺癌患者3年生存率為50.5%,中位生存期為36個月[8]。轉移瘤有像原發腫瘤一樣產生轉移的能力,因此對于已經發生骨轉移的患者需要及時干預[9],比如采用常見骨改良藥物治療和放射治療可顯著縮小骨轉移灶,可有效防止或延緩二次轉移的發生[10]。因此,早期篩查出高轉移風險的患者并及時干預可改善患者的預后[11]。本研究通過對乳腺癌患者發生骨轉移風險的相關因素進行分析,并基于這些風險因素建立了列線圖模型,以此預測乳腺癌患者發生骨轉移的可能性,現結合文獻進行分析。

關于乳腺癌發生骨轉移風險因素的研究很多,結論不一。本研究經多因素分析結果發現,種族、組織學分級、ER和PR狀態、HER2狀態、乳腺原發灶是否進行手術與乳腺癌發生骨轉移有關。① 關于種族因素,本研究發現白種人相對其他族人更易發生骨轉移,也有文獻[12]報道不同種族間乳腺癌骨轉移發生率的差異有統計學意義,其原因可能與遺傳、生活方式、環境因素等有關。② 關于N分期,本研究在單因素分析時發現N分期與乳腺癌發生骨轉移有關,但在多因素分析時未發現它與此有關;與此同時,有研究[13]指出乳腺癌患者淋巴結轉移與骨轉移風險沒有明確的關系。然而,其他學者[14]認為乳腺癌發生骨轉移與N分期有關。還有觀點[15]認為,雖然淋巴結轉移可能是一個有助于發生骨轉移的危險因素,但相較而言沒有如分子亞型方面發揮的主導作用顯著。③ 有多項研究[6, 16]報道了ER、PR和HER2與骨轉移有關,如Ma等[16]報道骨轉移的發生與luminal A和luminal B型相關,Ye等[6]在多因素分析也發現乳腺癌骨轉移與乳腺癌分子亞型有關,并且Chen等[17]報道ER/PR狀態是中國乳腺癌患者發生骨轉移的危險因素,但該研究中發現HER2表達狀態與乳腺癌患者骨轉移發生無關,與本研究結論不太一致,但該研究中也提到,所有HER2陽性乳腺癌患者都在術后接受了HER2靶向治療,這可能是解釋HER2表達狀態與乳腺癌患者骨轉移無關的原因,ER、PR和HER2與乳腺癌骨轉移機制關系復雜多樣,仍需進一步研究分析。但總體來說,ER和PR在乳腺癌骨轉移中發揮著重要的作用,通過作用于骨的微環境,調節細胞增殖、分化、骨重塑等過程來促進骨轉移的發生[18];Hinz等[19]報道HER2在乳腺癌骨轉移中可能通過調控多個激酶的活性來參與復雜的信號通路,從而推動骨轉移的發生。④ 關于組織學分級,有研究[6, 17]報道組織學分級低與乳腺癌發生骨轉移有關,研究中探討的主要是分子分型與組織學分級對乳腺癌骨轉移的協同影響,具體機制還需進一步研究分析。⑤ 關于乳腺原發灶手術與骨轉移,因乳腺癌細胞在血液中循環時對骨骼具有親和力并對骨吸收區域表現出趨化反應,因此腫瘤細胞生長和骨骼破壞可能會相互促進[20],這可能有助于理解本研究中發現乳腺原發灶未進行手術的患者更易發生骨轉移的結論。因此,對于乳腺癌初診時僅發生骨轉移患者采用局部手術可以使其生存率提高[21],并且有研究者[22]提出,對于骨轉移高風險患者,在術后應強化骨掃描篩查。

本研究納入種族、組織學分級、ER、PR及HER2狀態及乳腺原發灶是否手術這幾個因素構建了列線圖預測模型,列線圖在訓練集和驗證集中預測骨轉移的AUC值不高(<0.7),但校準曲線和DCA曲線顯示列線圖預測模型的準確性和臨床實用性較好,這可能與本研究存在的局限性有關,如潛在危險因素納入不全,如轉移無病生存間隔、除骨外其他部位的轉移情況、升高的腫瘤標志物水平、三葉因子1等因素也是潛在因素[23-24],因此,預測模型可能還需包含更多的潛在風險因素;此外,本研究數據主要來源為SEER數據庫,缺乏患者的生活方式、腫瘤標志物、血鈣離子水平、Ki-67指數、基因檢測、治療方案等信息,且數據庫中主要為歐美人群,雖納入了本中心的臨床數據,但僅為單中心回顧性數據且樣本量少,并且本研究在進行種族分析時發現SEER數據庫和我院的數據分布均極不均衡,在進行單因素和多因素分析前先對種族的數據進行了加權處理后再進行分析。由于乳腺癌存在多種亞型且腫瘤細胞存在異質性,目前針對乳腺癌骨轉移分子生物學機制的探索比較有限;并且癌癥進展的動態性質需要持續研究,以使模型適應患者不斷變化的狀況,未來希望進一步擴大預測因素的范圍,使用多中心、大樣本的臨床研究數據進行驗證,同時進一步完善和驗證不同亞型患者的預測模型。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:許詩元設計本研究、收集并分析數據且撰寫文章;閔丹收集并分析數據且修改文章;劉培對文章邏輯、表述方式進行審閱及修改;吳斌對工作指導及本研究的支持且參與文章的審閱。

倫理聲明:本研究經西南醫科大學附屬醫院臨床試驗倫理委員會審核批準(批文編號:KY2023323)。