引用本文: 楊勇, 李姍姍, 張正國, 黃路橋, 謝光偉, 孟慶良. 實時吲哚菁綠熒光成像導航技術在直腸癌手術中的應用. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 45-49. doi: 10.7507/1007-9424.202309049 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來吲哚菁綠(indocyanine green,ICG)被逐漸應用于結直腸腫瘤的術中定位、精準導航淋巴結清掃、熒光血管顯像以預防吻合口漏、輸尿管識別等,并有證據[1-3]顯示它具有一定優勢。基于此,本研究回顧性分析徐州市中心醫院(簡稱“我院”)收治的直腸癌手術患者,旨在探討實時ICG熒光成像導航(ICG fluorescence imaging navigation,ICG-FIN)技術在腹腔鏡直腸癌手術中的應用價值。

1 對象與方法

1.1 患者納入和排除標準以及分組

回顧性收集2022年4月至2023年6月期間我院肛腸科收治且采用ICG-FIN的腹腔鏡直腸癌手術患者(ICG-FIN組)。患者的納入標準:① 年齡18~85歲;② 術后病理診斷為直腸癌;③ 完成擇期腹腔鏡直腸癌根治術且無中轉開腹者;④ 手術均由同一團隊醫師完成;⑤ 患者簽署知情同意書。排除標準:① 合并結腸腫瘤或腫瘤復發;② 腫瘤累及鄰近器官或遠處轉移者。納入2021年1月至2022年5月期間同一手術組行常規腹腔鏡手術的直腸癌患者作為對照組,采用傾向性評分匹配法按1∶1進行匹配。本研究的治療方案經我院倫理委員會(批文編號:XZZXYY-2023-64)審核并實施,同時患者及家屬知情同意。

1.2 方法

ICG使用方法:將ICG稀釋成2.5 mg/mL(丹東醫創藥業有限公司,25 mg/支,批準文號:國藥準字H20055881)。術前黏膜下注射:指診可觸及的中低位直腸腫瘤,術前經肛門鏡于腫瘤下緣分3個點位注射,每個點位注射ICG 0.3 mL;指診無法觸及的中高位直腸腫瘤,在腸鏡下于腫瘤下緣分3個點位注射,每個點位注射ICG 0.3 mL。術中靜脈注射:裸化腸管后,擬行腸段切除時經外周靜脈注射ICG 6 mL;完成吻合后再次經外周靜脈注射ICG 6 mL。

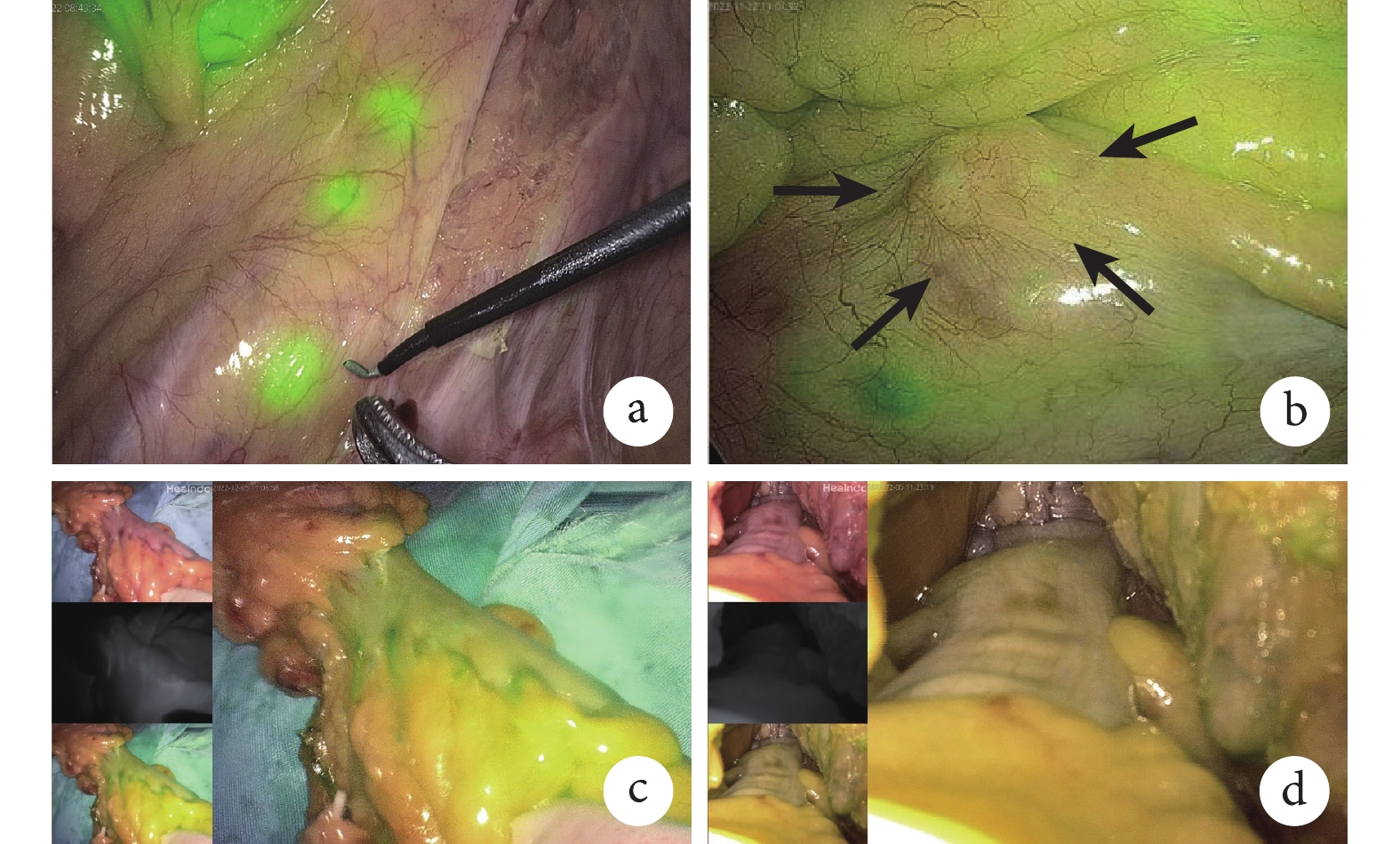

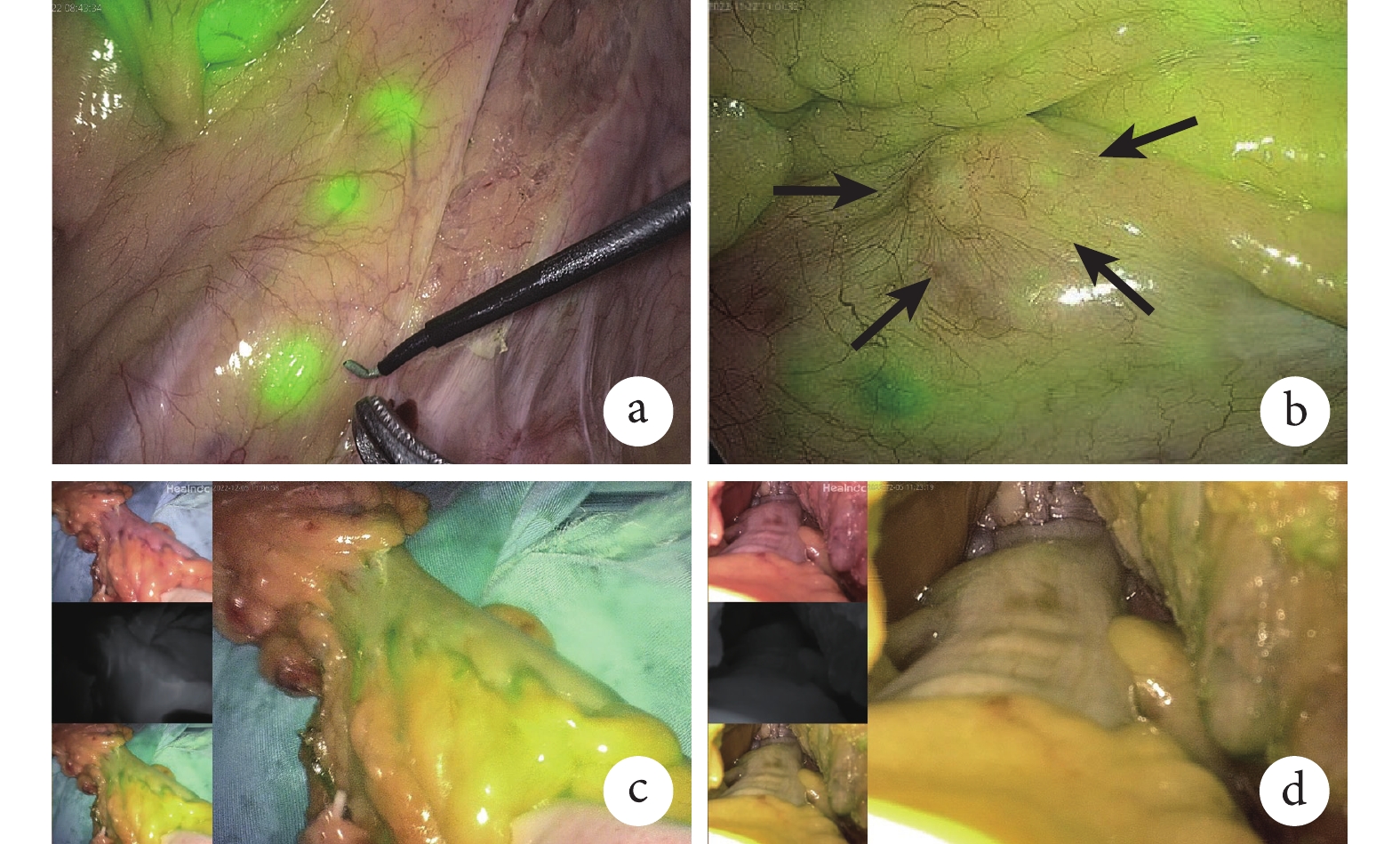

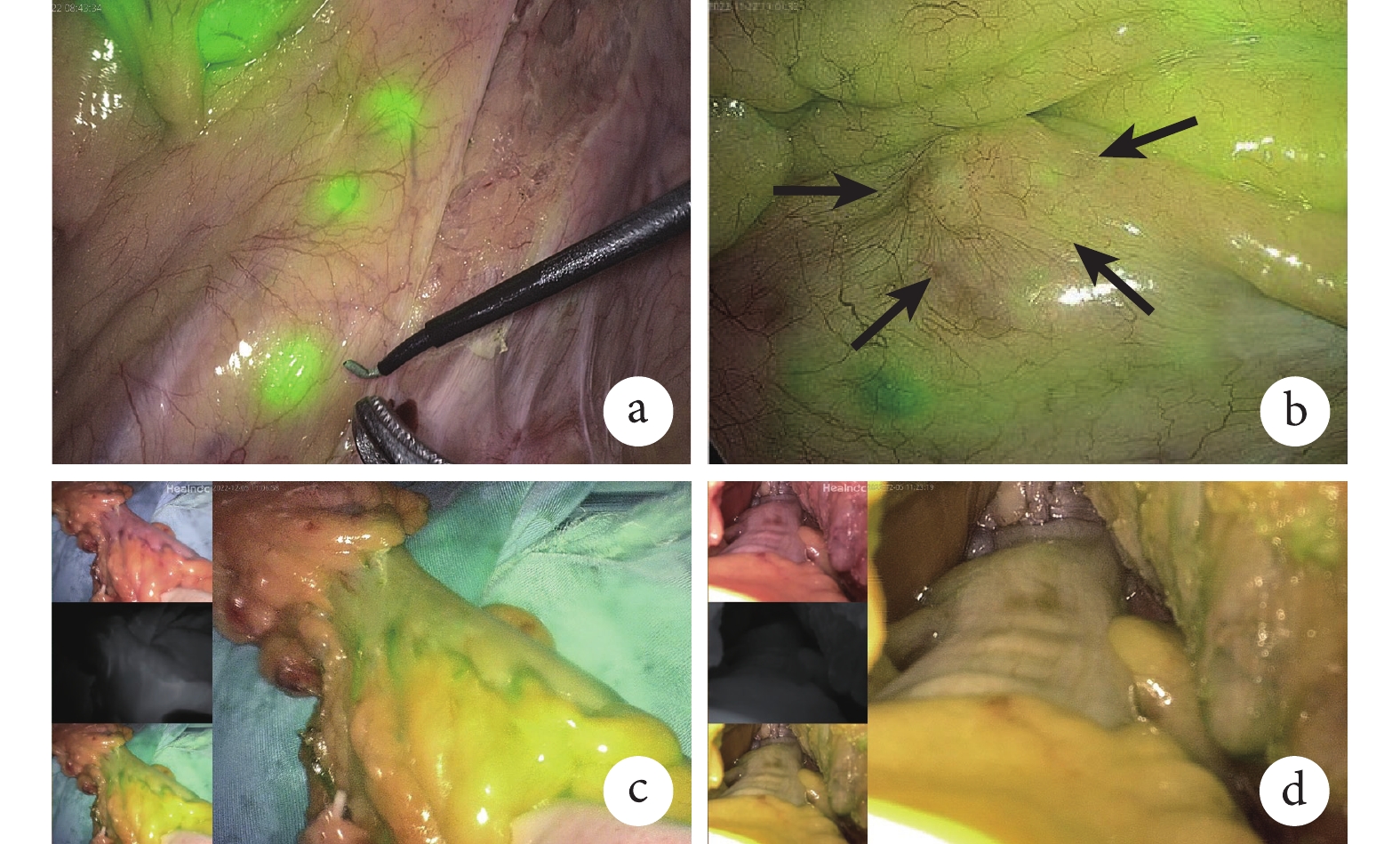

手術方法:術前準備2組基本一致,按照直腸癌D3根治術操作。對照組采用普通高清腹腔鏡系統。ICG-FIN組采用華諾康4K熒光高清腹腔鏡系統,術中采用融合模式,觀察腸系膜淋巴結示蹤顯像情況(圖1a);在ICG-FIN下行淋巴結清掃,部分肉眼可見但并未顯像的淋巴結(圖1b)予以一并清掃。在初始預離斷線處裸化腸管后經外周靜脈注射ICG,觀察近端腸管及系膜血供情況(圖1c);根據指南中吻合口灌注評估標準決定是否改變預切線行擴大切除;吻合完成后再次經外周靜脈注射ICG,觀察吻合口處血供情況(圖1d)。若遇術中出血、熒光外滲組織較嚴重時可切換至白光模式進行操作,待干擾消除后再次切換至融合模式實時導航。

圖1

示ICG-FIN淋巴示蹤情況

圖1

示ICG-FIN淋巴示蹤情況

a:ICG-FIN下見No.253淋巴結顯影;b:未顯影的腫大淋巴結(箭頭);c:判斷預切線處腸管血運情況,可見近端ICG強熒光狀態,遠端未見明顯熒光顯像;d:吻合后再次注射ICG見吻合口處強熒光狀態,提示血運良好

1.3 觀察指標及評價標準

1.3.1 觀察指標

主要觀察指標:術中ICG-FIN腫瘤定位情況、術中淋巴結顯像情況、術中吻合口灌注ICG顯像及預切線改變情況、術后病理淋巴結檢出數目和陽性情況、吻合口漏發生情況。次要觀察指標:術中手術方式選擇、手術時間、術中出血量、造口情況,術后首次肛門排氣時間、術后住院時間及短期并發癥情況。采用門診或電話方式進行隨訪,了解患者術后30 d內的情況。

1.3.2 判斷標準

① 術后吻合口漏的判斷標準:參照國際直腸癌研究小組2010年標準[4],以患者出現腹部體征或術后第7 天時復查腹部CT判斷。② 吻合口處血流灌注評估采用Sherwinter評分系統[5]:1分,無顯像;2分,斑塊狀熒光;3分,均勻的強熒光顯像;4分,相對于其他區域稍強的熒光成像;5分,相對于其他區域獨立的熒光成像。評分≥3分為吻合處腸管血供較好,提示毋須改變預切線;評分<3分則認為吻合處腸管血供欠佳,提示需改變近端預切線。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0軟件進行統計分析,計量資料符合正態分布者以均數±標準差(x±s)描述且組間比較采用獨立樣本比較的t 檢驗,不符合正態分布者以中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)描述且采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料以例和(或)百分率(%)描述,采用成組χ2檢驗或Fisher確切概率法(簡稱“Fisher法”)比較,等級資料采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者的基本情況

本研究中ICG-FIN組62例,對照組62例,2組患者的性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、合并癥等資料比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 術中及術后情況比較結果

結果見表2。ICG-FIN組術中均可見瘤體定位、淋巴結示蹤、預切腸管及吻合口處熒光顯像,術中有7例患者預切腸吻合口線處ICG熒光顯像評分<3分,提示腸段血供不足,予以向上擴大切除范圍后切除吻合,預切線改變率為11.3%。2組患者在手術方式選擇、手術時間、術中出血量、回腸造口比例方面比較差異無統計學意義(P>0.05)。對照組無改變手術計劃,2組預切線改變率比較差異有統計學意義(P=0.013)。2組患者在術后首次排氣時間、住院時間、短期并發癥發生率方面比較差異無統計學意義(P>0.05),ICG-FIN組吻合口漏發生率低于對照組且差異有統計學意義(P=0.012),清掃淋巴結數目ICG-FIN組多于對照組(P=0.016),但2組檢出陽性淋巴結數目比較差異無統計學意義(P=0.343)。

3 討論

3.1 腫瘤定位

精準識別腫瘤所在位置在腹腔鏡手術中至關重要。對于直腸癌,精確的腫瘤定位可以實現清晰和安全的遠端切緣,這不僅影響腫瘤學結果,而且可影響直腸肛門功能和患者術后生活質量。常用的腫瘤定位方法,如術中腸鏡、內鏡下納米炭定位等方法均存在一些不足[6]。ICG定位可以示蹤淋巴結,即使在內鏡下注射過深致示蹤劑外滲在融合模式下操作影響解剖層次時也可實時調至白光模式解決。在本研究中62例患者術中均顯示了腫瘤位置,尤其對于5例早期直腸癌患者的腫瘤位置顯示更好;有12例患者示蹤劑外滲較嚴重,術中實時切換至白光顯像模式后均順利完成操作。對示蹤劑外滲問題有文獻[7]報道,于術前24~48 h注射可減少示蹤劑外滲情況;另有研究[8]報道,也可根據患者BMI予以量化注射。目前對于ICG注射時間及劑量仍無統一標準,今后可進一步深入研究量化。

3.2 示蹤淋巴結

淋巴結轉移狀況是確定結直腸癌臨床病理分期、制訂輔助治療以及評價預后的重要依據。無論淋巴結是否有轉移,更廣泛的淋巴結清掃有助于延長結直腸癌手術患者的生存時間[9]。因此,術中對淋巴結實時染色示蹤,有利于指導淋巴結清掃范圍,同時可獲取更多的淋巴結。多數研究[10-15]均報道ICG示蹤淋巴結均能提高淋巴結的檢出率,可超過90%,尤其是對于早期結直腸癌患者,甚至有研究者[11-12]報道在術前診斷不存存淋巴結轉移的情況下在術中使用ICG示蹤后清掃出陽性淋巴結;但是也有研究者[14-15]提出,ICG對Ⅲ、Ⅳ期結直腸癌患者淋巴結檢出率較低。有研究者[16-17]還報道,ICG注射部位對淋巴結檢出結果有一定影響,腸管的淋巴網主要位于黏膜下層,因此黏膜下聯合漿膜下注射具有較高的靈敏度、特異度和準確性,其次是黏膜下注射,漿膜下注射最低。在本研究中ICG-IFN組在融合模式下可視化示蹤肉眼不可見淋巴結,但本研究也有肉眼可見但未被染色顯像的淋巴結,分析其原因可能與腫瘤壓迫或癌栓阻塞淋巴管致使淋巴引流不暢有關,在淋巴結清掃過程中這部分肉眼可見但未顯像的淋巴結一并被清掃,術后病理檢查結果顯示ICG-IFN組淋巴結檢出數目平均18.5枚/例,高于對照組的平均14.2枚/例(P<0.05),提示ICG-IFN有助于更徹底地淋巴結清掃;但本研究中2組在陽性淋巴結檢出數目方面比較差異未見有統計學意義(P=0.343),提示ICG的特異性較弱,并不能增加陽性淋巴結檢出數目,這與目前文獻[18]報道一致。總體而言,ICG實時淋巴結示蹤的優勢不可忽視:實時顯色一些較小的存在于動靜脈間、系膜根部以及部分遠處(側方淋巴結)淋巴結,有助于淋巴結清掃更徹底;標識淋巴引流區域,術中更精準地清掃,避免局部區域淋巴結的殘留;指導外科醫生根據腸切除的范圍制定個體化的淋巴結清掃。但是ICG示蹤對于進展期腫瘤有局限,進展期腫瘤有壓迫或阻塞淋巴管,影響淋巴引流,致使淋巴結無法顯色;新輔助放射治療可引起淋巴管損傷,亦可影響淋巴引流,致使淋巴結無法顯色;ICG特異性相對較差,未轉移淋巴結可被一同顯色,擴大淋巴結清掃時(主動脈旁淋巴結、側方淋巴結)存在過度清掃,增加術中風險。

3.3 評估吻合口血運

盡管技術進步和手術技巧的提高,直腸癌手術后吻合口漏發生率仍然在0%~6.3%之間[19-21]。吻合口漏的原因是多方面的,但灌注不足被認為在發病機制中起重要作用[20-22]。目前臨床上評估吻合口血供尚缺乏統一標準,主要包括觀察離斷處腸管漿膜層顏色、腸管滲血情況及觸摸系膜邊緣動脈弓搏動情況,這些方法主觀性較強,主要依賴術者經驗,準確性不足,敏感性和特異性均較低[1]。ICG-IFN技術可相對客觀地實時評估吻合口血供情況,對預防術后吻合口漏的發生有重要意義[23]。有多項研究[24-30]報道,術中使用ICG導航,手術預切線改變率為0.64%~28.75%,預切線的改變可使吻合口漏發生率降至0%~6%[30]。本研究中,ICG-IFN組發生吻合口漏1例、對照組10例,但ICG-IFN組7例術中改變預切線,若未改變預切線,2組吻合口漏發生率可能大致相當;術中回腸造口ICG-IFN組雖低于對照組但差異無統計學意義,ICG-IFN組有部分患者術中吻合滿意仍選擇了預防性回腸造口,在今后的手術中是否可以避免可進一步探討。

總之,從本研究初步研究結果顯示,ICG-FIN在腹腔鏡直腸癌手術中應用可靠且有效,可準確定位腫瘤和轉移淋巴結,特別是區域外淋巴結,有利于指導術中淋巴結清掃及增加術后淋巴結檢出數目,以及更好地觀察吻合口血供以減少吻合口漏發生。但是作為回顧性研究的局限性不可避免:首先,病例選擇偏倚,2組發生在不同的回顧性隊列,研究時間較長,隨著主刀醫師技術提高,清掃淋巴結、判斷吻合腸段血供經驗方面可能會有所提高;其次,本研究中評估血供使用的 ICG劑量為6 mg,雖然目前尚無血液灌注的標準劑量,但由于患者BMI、合并癥不同,ICG熒光的可視度會受影響。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:楊勇負責課題設計并撰寫論文;李姍姍負責數據收集;張正國負責質量控制;黃路橋負責數據收集;謝光偉負責技術指導;孟慶良負責統籌指導。

倫理聲明:本研究通過了徐州市中心醫院倫理委員會審批(批文編號:XZZXYY-2023-64)。

近年來吲哚菁綠(indocyanine green,ICG)被逐漸應用于結直腸腫瘤的術中定位、精準導航淋巴結清掃、熒光血管顯像以預防吻合口漏、輸尿管識別等,并有證據[1-3]顯示它具有一定優勢。基于此,本研究回顧性分析徐州市中心醫院(簡稱“我院”)收治的直腸癌手術患者,旨在探討實時ICG熒光成像導航(ICG fluorescence imaging navigation,ICG-FIN)技術在腹腔鏡直腸癌手術中的應用價值。

1 對象與方法

1.1 患者納入和排除標準以及分組

回顧性收集2022年4月至2023年6月期間我院肛腸科收治且采用ICG-FIN的腹腔鏡直腸癌手術患者(ICG-FIN組)。患者的納入標準:① 年齡18~85歲;② 術后病理診斷為直腸癌;③ 完成擇期腹腔鏡直腸癌根治術且無中轉開腹者;④ 手術均由同一團隊醫師完成;⑤ 患者簽署知情同意書。排除標準:① 合并結腸腫瘤或腫瘤復發;② 腫瘤累及鄰近器官或遠處轉移者。納入2021年1月至2022年5月期間同一手術組行常規腹腔鏡手術的直腸癌患者作為對照組,采用傾向性評分匹配法按1∶1進行匹配。本研究的治療方案經我院倫理委員會(批文編號:XZZXYY-2023-64)審核并實施,同時患者及家屬知情同意。

1.2 方法

ICG使用方法:將ICG稀釋成2.5 mg/mL(丹東醫創藥業有限公司,25 mg/支,批準文號:國藥準字H20055881)。術前黏膜下注射:指診可觸及的中低位直腸腫瘤,術前經肛門鏡于腫瘤下緣分3個點位注射,每個點位注射ICG 0.3 mL;指診無法觸及的中高位直腸腫瘤,在腸鏡下于腫瘤下緣分3個點位注射,每個點位注射ICG 0.3 mL。術中靜脈注射:裸化腸管后,擬行腸段切除時經外周靜脈注射ICG 6 mL;完成吻合后再次經外周靜脈注射ICG 6 mL。

手術方法:術前準備2組基本一致,按照直腸癌D3根治術操作。對照組采用普通高清腹腔鏡系統。ICG-FIN組采用華諾康4K熒光高清腹腔鏡系統,術中采用融合模式,觀察腸系膜淋巴結示蹤顯像情況(圖1a);在ICG-FIN下行淋巴結清掃,部分肉眼可見但并未顯像的淋巴結(圖1b)予以一并清掃。在初始預離斷線處裸化腸管后經外周靜脈注射ICG,觀察近端腸管及系膜血供情況(圖1c);根據指南中吻合口灌注評估標準決定是否改變預切線行擴大切除;吻合完成后再次經外周靜脈注射ICG,觀察吻合口處血供情況(圖1d)。若遇術中出血、熒光外滲組織較嚴重時可切換至白光模式進行操作,待干擾消除后再次切換至融合模式實時導航。

圖1

示ICG-FIN淋巴示蹤情況

圖1

示ICG-FIN淋巴示蹤情況

a:ICG-FIN下見No.253淋巴結顯影;b:未顯影的腫大淋巴結(箭頭);c:判斷預切線處腸管血運情況,可見近端ICG強熒光狀態,遠端未見明顯熒光顯像;d:吻合后再次注射ICG見吻合口處強熒光狀態,提示血運良好

1.3 觀察指標及評價標準

1.3.1 觀察指標

主要觀察指標:術中ICG-FIN腫瘤定位情況、術中淋巴結顯像情況、術中吻合口灌注ICG顯像及預切線改變情況、術后病理淋巴結檢出數目和陽性情況、吻合口漏發生情況。次要觀察指標:術中手術方式選擇、手術時間、術中出血量、造口情況,術后首次肛門排氣時間、術后住院時間及短期并發癥情況。采用門診或電話方式進行隨訪,了解患者術后30 d內的情況。

1.3.2 判斷標準

① 術后吻合口漏的判斷標準:參照國際直腸癌研究小組2010年標準[4],以患者出現腹部體征或術后第7 天時復查腹部CT判斷。② 吻合口處血流灌注評估采用Sherwinter評分系統[5]:1分,無顯像;2分,斑塊狀熒光;3分,均勻的強熒光顯像;4分,相對于其他區域稍強的熒光成像;5分,相對于其他區域獨立的熒光成像。評分≥3分為吻合處腸管血供較好,提示毋須改變預切線;評分<3分則認為吻合處腸管血供欠佳,提示需改變近端預切線。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0軟件進行統計分析,計量資料符合正態分布者以均數±標準差(x±s)描述且組間比較采用獨立樣本比較的t 檢驗,不符合正態分布者以中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)描述且采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料以例和(或)百分率(%)描述,采用成組χ2檢驗或Fisher確切概率法(簡稱“Fisher法”)比較,等級資料采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者的基本情況

本研究中ICG-FIN組62例,對照組62例,2組患者的性別、年齡、身體質量指數(body mass index,BMI)、合并癥等資料比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 術中及術后情況比較結果

結果見表2。ICG-FIN組術中均可見瘤體定位、淋巴結示蹤、預切腸管及吻合口處熒光顯像,術中有7例患者預切腸吻合口線處ICG熒光顯像評分<3分,提示腸段血供不足,予以向上擴大切除范圍后切除吻合,預切線改變率為11.3%。2組患者在手術方式選擇、手術時間、術中出血量、回腸造口比例方面比較差異無統計學意義(P>0.05)。對照組無改變手術計劃,2組預切線改變率比較差異有統計學意義(P=0.013)。2組患者在術后首次排氣時間、住院時間、短期并發癥發生率方面比較差異無統計學意義(P>0.05),ICG-FIN組吻合口漏發生率低于對照組且差異有統計學意義(P=0.012),清掃淋巴結數目ICG-FIN組多于對照組(P=0.016),但2組檢出陽性淋巴結數目比較差異無統計學意義(P=0.343)。

3 討論

3.1 腫瘤定位

精準識別腫瘤所在位置在腹腔鏡手術中至關重要。對于直腸癌,精確的腫瘤定位可以實現清晰和安全的遠端切緣,這不僅影響腫瘤學結果,而且可影響直腸肛門功能和患者術后生活質量。常用的腫瘤定位方法,如術中腸鏡、內鏡下納米炭定位等方法均存在一些不足[6]。ICG定位可以示蹤淋巴結,即使在內鏡下注射過深致示蹤劑外滲在融合模式下操作影響解剖層次時也可實時調至白光模式解決。在本研究中62例患者術中均顯示了腫瘤位置,尤其對于5例早期直腸癌患者的腫瘤位置顯示更好;有12例患者示蹤劑外滲較嚴重,術中實時切換至白光顯像模式后均順利完成操作。對示蹤劑外滲問題有文獻[7]報道,于術前24~48 h注射可減少示蹤劑外滲情況;另有研究[8]報道,也可根據患者BMI予以量化注射。目前對于ICG注射時間及劑量仍無統一標準,今后可進一步深入研究量化。

3.2 示蹤淋巴結

淋巴結轉移狀況是確定結直腸癌臨床病理分期、制訂輔助治療以及評價預后的重要依據。無論淋巴結是否有轉移,更廣泛的淋巴結清掃有助于延長結直腸癌手術患者的生存時間[9]。因此,術中對淋巴結實時染色示蹤,有利于指導淋巴結清掃范圍,同時可獲取更多的淋巴結。多數研究[10-15]均報道ICG示蹤淋巴結均能提高淋巴結的檢出率,可超過90%,尤其是對于早期結直腸癌患者,甚至有研究者[11-12]報道在術前診斷不存存淋巴結轉移的情況下在術中使用ICG示蹤后清掃出陽性淋巴結;但是也有研究者[14-15]提出,ICG對Ⅲ、Ⅳ期結直腸癌患者淋巴結檢出率較低。有研究者[16-17]還報道,ICG注射部位對淋巴結檢出結果有一定影響,腸管的淋巴網主要位于黏膜下層,因此黏膜下聯合漿膜下注射具有較高的靈敏度、特異度和準確性,其次是黏膜下注射,漿膜下注射最低。在本研究中ICG-IFN組在融合模式下可視化示蹤肉眼不可見淋巴結,但本研究也有肉眼可見但未被染色顯像的淋巴結,分析其原因可能與腫瘤壓迫或癌栓阻塞淋巴管致使淋巴引流不暢有關,在淋巴結清掃過程中這部分肉眼可見但未顯像的淋巴結一并被清掃,術后病理檢查結果顯示ICG-IFN組淋巴結檢出數目平均18.5枚/例,高于對照組的平均14.2枚/例(P<0.05),提示ICG-IFN有助于更徹底地淋巴結清掃;但本研究中2組在陽性淋巴結檢出數目方面比較差異未見有統計學意義(P=0.343),提示ICG的特異性較弱,并不能增加陽性淋巴結檢出數目,這與目前文獻[18]報道一致。總體而言,ICG實時淋巴結示蹤的優勢不可忽視:實時顯色一些較小的存在于動靜脈間、系膜根部以及部分遠處(側方淋巴結)淋巴結,有助于淋巴結清掃更徹底;標識淋巴引流區域,術中更精準地清掃,避免局部區域淋巴結的殘留;指導外科醫生根據腸切除的范圍制定個體化的淋巴結清掃。但是ICG示蹤對于進展期腫瘤有局限,進展期腫瘤有壓迫或阻塞淋巴管,影響淋巴引流,致使淋巴結無法顯色;新輔助放射治療可引起淋巴管損傷,亦可影響淋巴引流,致使淋巴結無法顯色;ICG特異性相對較差,未轉移淋巴結可被一同顯色,擴大淋巴結清掃時(主動脈旁淋巴結、側方淋巴結)存在過度清掃,增加術中風險。

3.3 評估吻合口血運

盡管技術進步和手術技巧的提高,直腸癌手術后吻合口漏發生率仍然在0%~6.3%之間[19-21]。吻合口漏的原因是多方面的,但灌注不足被認為在發病機制中起重要作用[20-22]。目前臨床上評估吻合口血供尚缺乏統一標準,主要包括觀察離斷處腸管漿膜層顏色、腸管滲血情況及觸摸系膜邊緣動脈弓搏動情況,這些方法主觀性較強,主要依賴術者經驗,準確性不足,敏感性和特異性均較低[1]。ICG-IFN技術可相對客觀地實時評估吻合口血供情況,對預防術后吻合口漏的發生有重要意義[23]。有多項研究[24-30]報道,術中使用ICG導航,手術預切線改變率為0.64%~28.75%,預切線的改變可使吻合口漏發生率降至0%~6%[30]。本研究中,ICG-IFN組發生吻合口漏1例、對照組10例,但ICG-IFN組7例術中改變預切線,若未改變預切線,2組吻合口漏發生率可能大致相當;術中回腸造口ICG-IFN組雖低于對照組但差異無統計學意義,ICG-IFN組有部分患者術中吻合滿意仍選擇了預防性回腸造口,在今后的手術中是否可以避免可進一步探討。

總之,從本研究初步研究結果顯示,ICG-FIN在腹腔鏡直腸癌手術中應用可靠且有效,可準確定位腫瘤和轉移淋巴結,特別是區域外淋巴結,有利于指導術中淋巴結清掃及增加術后淋巴結檢出數目,以及更好地觀察吻合口血供以減少吻合口漏發生。但是作為回顧性研究的局限性不可避免:首先,病例選擇偏倚,2組發生在不同的回顧性隊列,研究時間較長,隨著主刀醫師技術提高,清掃淋巴結、判斷吻合腸段血供經驗方面可能會有所提高;其次,本研究中評估血供使用的 ICG劑量為6 mg,雖然目前尚無血液灌注的標準劑量,但由于患者BMI、合并癥不同,ICG熒光的可視度會受影響。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:楊勇負責課題設計并撰寫論文;李姍姍負責數據收集;張正國負責質量控制;黃路橋負責數據收集;謝光偉負責技術指導;孟慶良負責統籌指導。

倫理聲明:本研究通過了徐州市中心醫院倫理委員會審批(批文編號:XZZXYY-2023-64)。