引用本文: 熊潔, 段志財, 左懷全. 中美乳腺癌流行病學特征對比及防控策略分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 50-55. doi: 10.7507/1007-9424.202311024 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癌癥是全世界的重大公共衛生問題之一,是中國最常見的死亡原因,同時是美國的第二大死亡原因[1-2]。目前乳腺癌在全世界的發病率正在增加,預計到2070年將達到440萬例;相關研究表明,中國乳腺癌的發病率正在上升,但生存率不高,5年生存率僅在40%~60%之間[3-4]。而隨著治療策略的發展,美國乳腺癌的死亡率已經下降,治療后的5年生存率為90.8%[5]。兩國不同的增長變化值得引起關注,并進行深入分析。因此筆者通過對比中美乳腺癌發病率、死亡率及各自趨勢,結合乳腺癌的相關危險因素,分析兩國在疾病篩查中制定的不同策略、實施的措施差別及效果差異,探尋具有中國特色的乳腺癌預防和篩查策略。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究使用的數據來自中國國家癌癥中心發布的癌癥登記數據[6],以及北美中央癌癥登記協會為參與 SEER(Surveillance,Epidemiology,and End Results)計劃和(或)NPCR(National Program of Cancer Registries)計劃所匯編和報告的自1995 年以來的發病率數據[7]。同時根據世界衛生組織國際癌癥研究署發布的GLOBOCAN 2020的癌癥數據和聯合國的人口估計,對中美兩國的乳腺癌疾病負擔進行描述。本研究還從GLOBOCAN 2020數據庫中提取了2020年中美兩國乳腺癌新增病例和死亡病例的年齡組估計數據;從SEER互動網站上收集了美國1975–2020年期間的年齡標準化癌癥發病率和死亡率;中國女性乳腺癌相關數據從之前發表的腫瘤登記年報及中國衛生健康統計年鑒發布的數據中獲得。

1.2 統計學方法

本研究采用了和GLOBOCAN相同的方法,假定2023年的年齡比例和2020年估計的比例保持不變[8],通過乳腺癌發病率、死亡率乘以2023年的人口估計值來預測中國和美國2023年的乳腺癌病例和死亡人數。同時通過Excel繪制中美兩國女性乳腺癌發病率、死亡率等的趨勢線圖。美國乳腺癌發病率(1975–2020年)和死亡率(1975–2020年)根據2000年美國標準人口進行了調整;中國的乳腺癌發病率和死亡率(2000–2016年)根據 Segi 的世界標準人口進行調整。

2 結果

2.1 2023年中美乳腺癌流行情況

本研究估計了2023年中國(不含臺灣省)和美國(不包括附屬地區)按性別和年齡劃分的新增乳腺癌病例和死亡的估計數量。在美國,預計2023年新診斷出的女性乳腺癌患者約297 790人,約占新發癌癥病例數的15.2%;死于乳腺癌的女性人數約43 170人,約占總癌癥死亡病例的7.1%[1]。在中國,預計2023年女性乳腺癌新增病例376 789人,新增死亡病例116 791人。據估計,2022年在中國女性中診斷出的5大癌癥類型是肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌和乳腺癌,引起癌癥死亡的前5位類型是肺癌、肝癌、胃癌、食道癌和結直腸癌;而2023年美國新診斷出的5大癌癥類型則是乳腺癌、肺癌、結直腸癌、腎癌和皮膚黑色素瘤,癌癥死亡前5位則是肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胰腺癌和卵巢癌。2023年乳腺癌將持續成為威脅中美兩國女性健康的常見癌癥之一[1, 9]。

2.2 中美乳腺癌發病率和死亡率趨勢

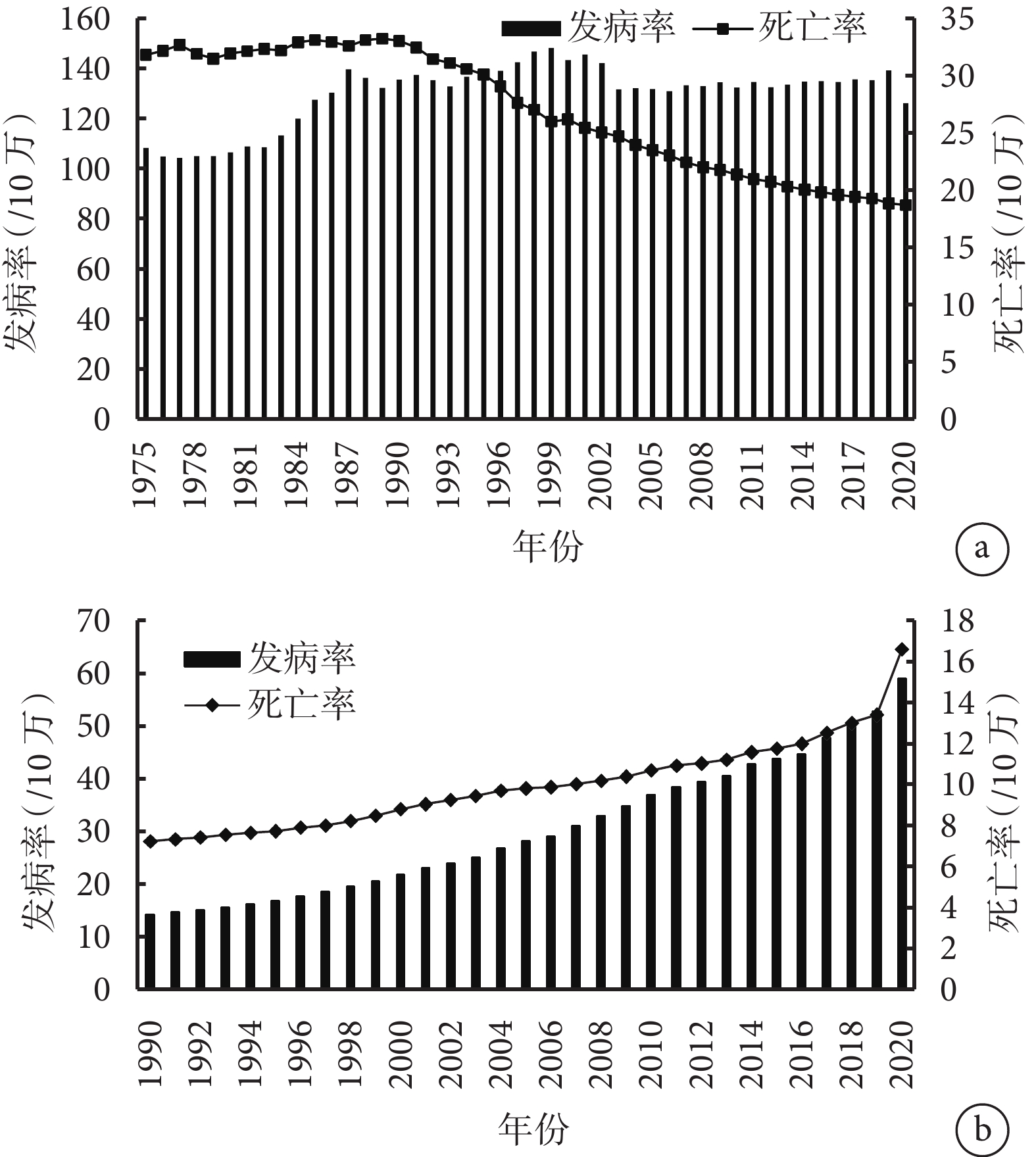

相關文獻[10]顯示,美國浸潤性乳腺癌發病率在1980–2018年期間平均以每年約0.5%的速度緩慢增長,主要原因是激素受體陽性乳腺癌的診斷增加,而生育率的下降和超重人群的增加則是導致該類型乳腺癌增加的部分原因[11]。圖1a顯示美國女性乳腺癌發病率自2002年來逐漸趨于平穩,而標化死亡率的下降速度有所放緩,從20世紀90年代至21世紀前10年的每年1.9%,下降到了2011 年至 2020 年的每年1.3%[12]。同時期的中國女性乳腺癌數據則如圖1b所示,1990–2020年期間中國女性乳腺癌的粗發病率及粗死亡率均呈現出不斷上升趨勢[13],粗發病率由1990年的14.14/10萬上升至2020年的59.00/10萬,而粗死亡率由1990年的7.22/10萬上升至2020年的16.6/10萬。總的來看,中國女性乳腺癌粗發病率上升幅度明顯高于粗死亡率,且有繼續上升趨勢。

圖1

示中美乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢

圖1

示中美乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢

a:1975–2020年期間美國乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢;b:1990–2020年期間中國乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢

2.3 中美女性乳腺癌內部分布情況

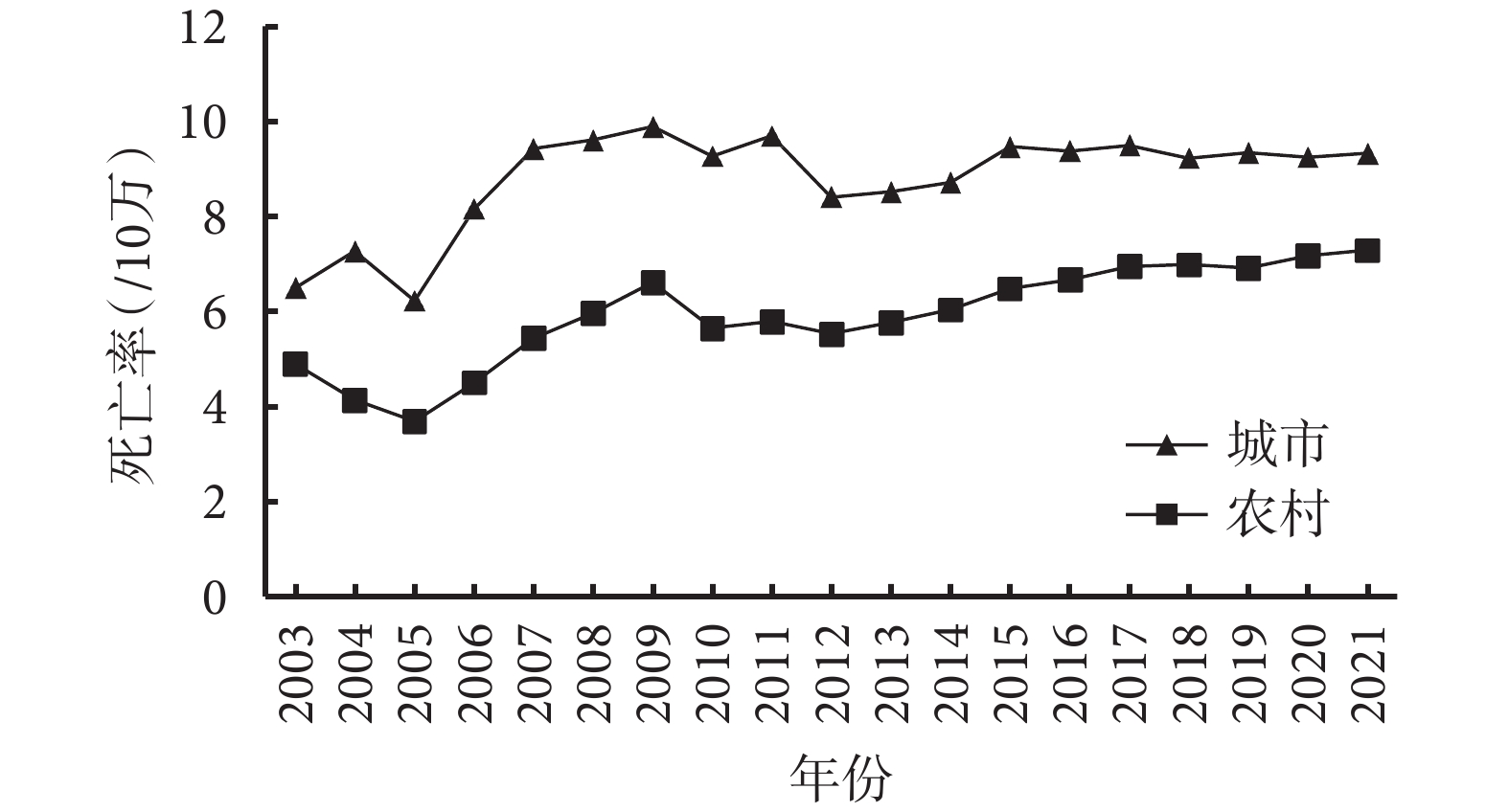

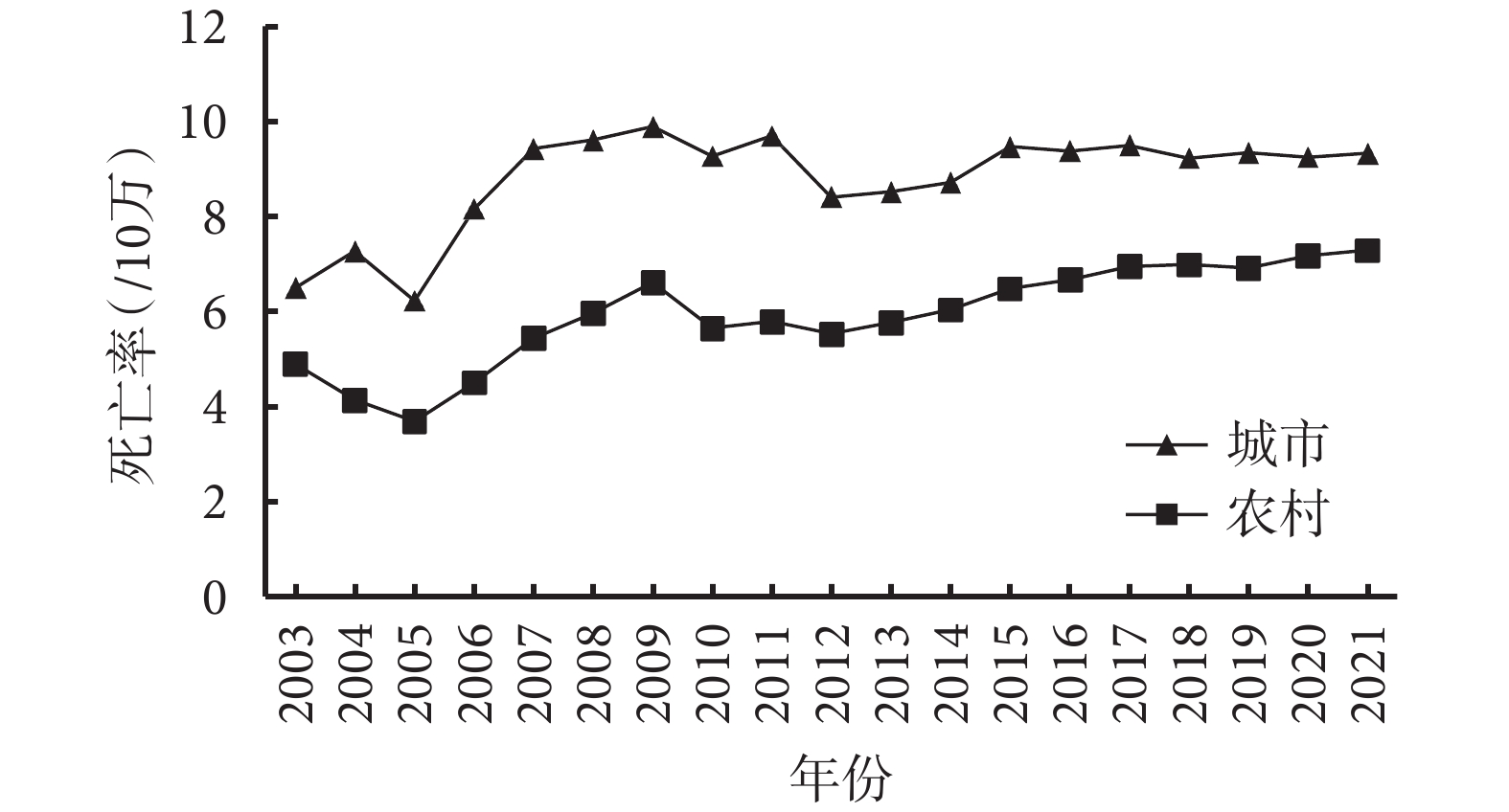

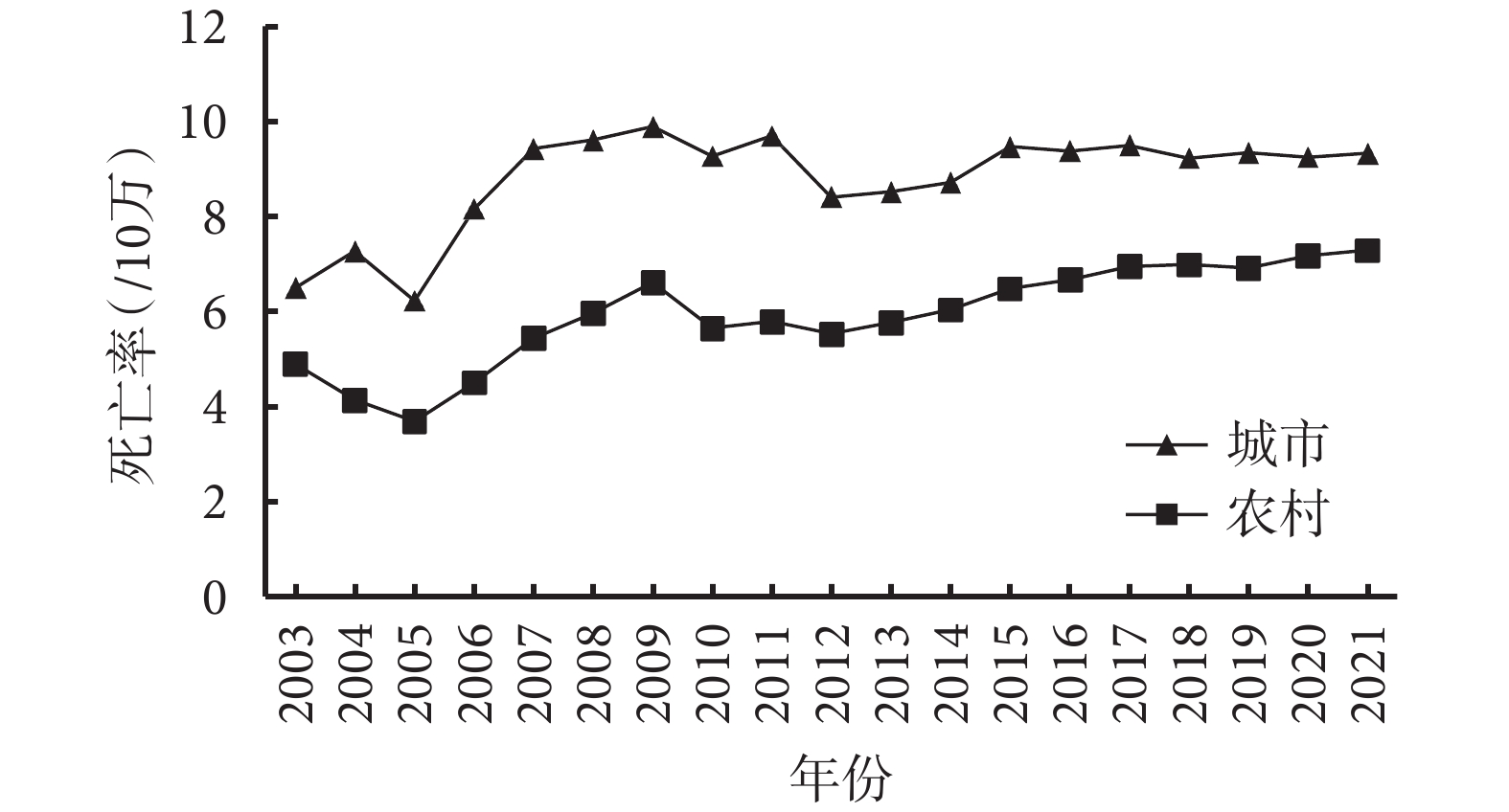

如表1所示,2020年中美女性不同年齡組別的乳腺癌發病率及死亡率不同,總體與年齡呈正相關。兩國乳腺癌發病高峰期不同,美國女性乳腺癌發病高峰期在55~64歲年齡組,而中國則在50~59歲年齡組,相較呈現出年輕化。除年齡外,美國女性乳腺癌表現出顯著的人種和種族差異,具體表現為與亞洲/太平洋島民、白人女性相比,黑人、西班牙裔和美洲印第安人/阿拉斯加原住民女性不太可能被診斷為局部乳腺癌,同時,黑人女性患晚期乳腺癌的比例更高[14]。據IARC及中國癌癥中心統計數據顯示,2016年中國女性乳腺癌世界人口標準化死亡率為7.2/10萬,位居全癌種死亡率的第5位,同時呈現出城市(7.0/10萬)高于農村(5.4/10萬)的特點[15];從中國衛生健康統計年鑒(原中國衛生統計年鑒)中的歷年數據可以看出(圖2),在2003–2021年期間,中國城市女性乳腺癌的死亡率均高于農村女性乳腺癌死亡率,但農村女性乳腺癌患者的死亡率上升幅度略大于城市女性,同時城市女性乳腺癌死亡率趨于平穩,而農村女性乳腺癌死亡率仍有上升趨勢。表2則進一步展示了城市女性和農村女性乳腺癌發病及死亡情況的對比,可以看出城鄉女性乳腺癌發病及死亡人數差距正在縮小,但城市女性乳腺癌粗發病率及死亡率仍遠高于農村女性。

圖2

示2003–2021年期間中國城鄉女性乳腺癌死亡率變化趨勢

圖2

示2003–2021年期間中國城鄉女性乳腺癌死亡率變化趨勢

3 討論

本研究估計了中國和美國2023年女性乳腺癌的相關統計數據,對比了兩國女性乳腺癌發病率和死亡率的長期趨勢。目前美國女性乳腺癌發病率較高,但規范治療后的5年生存率約為90.8%;相比之下,目前中國女性乳腺癌發病率增幅大于美國,而5年生存率為82.0%,與美國存在較大差距。因此中國亟需從一級、二級預防層面出發,采取有效的預防和篩查策略來減輕乳腺癌疾病負擔。

3.1 一級預防

乳腺癌的發生有多種相關危險因素,大體可分為3類,包括不可改變因素:年齡、家族史、基因突變[16]等;潛在可改變危險因素:口服避孕藥、激素替代療法等;可改變危險因素:飲食結構、乙醇攝入等[17]。除上述個人因素外,還存在著如土壤[18]、水、空氣[19]等環境污染和其他致癌因素(如核輻射[20]、塑料[21]等)。雖然無法通過改變年齡、家族史、基因突變等不可更改因素來避免相關風險,但可盡早識別可更改的危險因素,進而制定相關策略來降低乳腺癌發病率。

3.1.1 家族史、基因突變和年齡

家族史及基因突變是乳腺癌常見的不可更改危險因素,對于具有乳腺癌家族史或家族中有已知的胚系BRCA基因有害突變或直系親屬確診高級別前列腺癌的高危人群來說,開始篩查年齡應比家庭中確診為乳腺癌時的年齡最小者小10歲,但應≥25歲,同時應行BRCA1/2基因致病突變基因檢測[22-23]。另外,年齡是影響乳腺癌發生的重要因素,我國相較美國而言呈現出年輕化趨勢。在“美國癌癥協會2015年版指南:一般風險女性乳腺癌篩查” [24]中建議45~70歲的女性均應常規進行乳腺X線鉬靶篩查,而在《中國女性乳腺癌預防專家共識》[23]中則建議對40歲以上、伴有高危因素的中國女性進行超聲與鉬靶相結合的乳腺癌篩查。隨著中國女性乳腺癌發病年齡逐漸年輕化(其原因暫不明),年輕女性的乳腺健康不容忽視,目前中國已推出《中國年輕女性乳腺癌診療專家共識》,著重于年輕女性乳腺癌的治療,但對年輕女性乳腺癌的年齡界定、該人群預防及篩查工作等未做詳細說明,因此應深入探索乳腺癌發病年輕化原因、機制等,同時擴大年齡篩查范圍,推出更多相關指南或專家共識,針對一般風險及高危風險女性分別制定詳細篩查方法、流程等。

3.1.2 內、外源性雌激素

初潮年齡早(≤12歲)、絕經年齡晚(≥55歲)、未產、初產年齡大(≥35歲)、產次多、母乳喂養時間、激素治療情況等均是目前研究報道的乳腺癌生殖相關危險因素。有關歸因風險評估[25]顯示,生活方式和生育因素是乳腺癌發病的主要危險因素。但隨著時代發展,現代女性的婚育思想觀念有所改變,不婚或丁克主義者的增加、晚婚晚育率逐漸升高、母乳喂養比例降低等導致乳腺癌危險因素增加,故應鼓勵合理利用計生用品,適當增加生產次數、延長產后母乳喂養等辦法來降低內源性雌激素暴露時間及敏感性,進而降低乳腺癌發病率。與此同時,隨著工業化進程的加快,環境污染不斷惡化,除以上提到的內源性雌激素暴露外,女性還面臨著外源性內分泌干擾素(endocrine-disrupting chemicals)的暴露增加,這是一類廣泛存在于自然環境和食品用品中的一大類化學物質,其中最具代表性的則是包含四溴雙酚A(tetrabromobisphenol A,TBBPA)在內的環境雌激素。龐晶等[26]的一項研究表明,TBBPA作為一種潛在的環境雌激素干擾物,可以通過激活Ras信號通路促進雌激素受體陽性的MCF-7細胞的增殖,進而可能導致雌激素敏感性乳腺癌的發生。因此,在中國現代化建設進程中,應兼顧環境、經濟、社會三方面效益,注重不良環境因素對乳腺癌發病的潛在影響,進一步探尋其中具體的作用機制,同時重視環境污染治理,減少環境雌激素暴露。

3.1.3 健康生活方式

人們對健康生活方式的正確認知也是預防乳腺癌的有效措施之一。美國的大多數人口都有久坐的生活方式和不健康的飲食習慣[27]。伴隨中國經濟快速發展,個體的飲食結構、運動習慣等生活方式也逐漸西方化。相關研究[28-29]證實體質量指數>28 kg/m2或腰臀比>0.85的女性易患激素受體型乳腺癌,同時積極進行身體鍛煉的女性比偶爾進行身體鍛煉的女性患乳腺癌的風險低25%左右,這種相關性在絕經之后的女性中更顯著。從中國腫瘤登記年報中的歷年數據可以看出,城市女性乳腺癌的發病率均高于農村,其中原因可能是城市女性面臨較高的社會壓力,吸煙及飲酒率逐漸上升,這兩個危險因素可導致乳腺良性疾病和乳房密度增高,進而發生乳腺癌[30]。因此女性可以通過健康飲食和積極鍛煉身體來降低乳腺癌風險[31]。在體育鍛煉方面,堅持體育鍛煉、保證鍛煉時長是預防乳腺癌的關鍵,具體要求是個人應避免久坐,加強中等強度運動(如步行、游泳、騎自行車等)150~300 min/周或劇烈運動(如跑步、健美操等)75~150 min/周,避免體質量增加;飲食方面應盡量減少高糖高脂、精加工制品攝入(如油炸食品、含糖飲料、高紅肉飲食等),適當增加富含膳食纖維食品(如非淀粉類蔬菜、水果);個人生活習慣上應戒煙戒酒,減少“二手煙”暴露,減少工作、教育等精神壓力,保持心情舒暢,堅持良好健康生活方式。

3.2 二級預防

美國開發了包括乳腺癌在內的數種癌癥篩查技術和策略,而這也可能在將來都被引入到中國的癌癥篩查服務范圍里[32]。乳腺X線鉬靶是目前美國常用的乳腺癌篩查方法,美國乳腺癌總死亡率在1989年到達頂峰,但此后由于乳房X線鉬靶的增加使用,加之對乳腺癌的不斷深入認識及治療方法改進,死亡率下降了43%[33-34]。女性乳房密度隨年齡增長逐漸降低,美國女性乳腺體積大,這使得鉬靶篩查乳腺癌的準確率較高,但中國女性乳腺體積小、密度高,加之乳腺X線鉬靶、磁共振機器的相對缺少,使我國目前乳腺癌的篩查方式仍以乳腺彩超及乳腺自查為主。此外,中國自2000年后進入老齡化時代,老年人口逐年上升,但農村女性文化程度相對較低,主動篩查意識較弱,多數農村女性確診時已到中晚期,一定程度上增加了乳腺癌死亡率[35]。所以篩查作為二級預防的一項重要策略,能提高乳腺癌的早診早治率,有效降低乳腺癌的死亡率。而國家政策的發布支持及衛生機構的行動也是乳腺癌預防工作中的重要一環,《“健康中國2030”規劃綱要》《中國成人身體活動指南》《中國居民膳食指南(2016)》等相關政策和指南的不斷推出都為我國婦女培養健康生活方式提供了科學的指導。因此需要重視農村女性乳腺癌篩查工作,重點提高老年女性預防保健知識和健康教育,提高女性乳腺癌篩查的順應性,加大基層衛生財政投入,提高篩查技術應用、基層醫療衛生水平,從而在農村地區實現更高水平的預防。

4 小結

綜上所述,中國女性乳腺癌發病率逐年上升,但死亡率仍攀高不下,防控形勢依然嚴峻。隨著社會經濟發展,人口老齡化和不健康生活方式的加劇,都將增加女性乳腺癌的負擔,因此教育廣大女性培養良好的生活方式則顯得尤為重要。同時應呼吁成年女性學會自檢、定期體檢,針對重點人群及年輕女性均應普及乳腺癌預防及保健知識,樹立乳腺癌主動篩查的意識,做到早篩查、早就診、早治療。在經濟發展的同時也應重視環境污染治理,研究外源性雌激素的作用機理,相關機構應當借鑒美國,對乳腺癌高危人群進行常規乳房X線攝影檢查。由于我國農村地區女性常常缺乏診斷和篩查機會,導致農村地區女性乳腺癌發病率及死亡率較高,故應加大乳腺癌篩查流程及規范,擴大篩查覆蓋面,提高初篩機構彩超檢查的專業能力,增加乳腺癌相關檢查的可及行和便利性,制定出更加符合中國國情的防控措施。

本研究存在一些潛在局限性。中國大多數癌癥登記中心位于中國東部和沿海地區,且并未包括臺灣省,這會對全國乳腺癌新增病例及死亡病例的估計產生一定影響;加之由于中國人口眾多,數據收集存在滯后性,且本報告中未報告男性乳腺癌相關情況,故在本研究中所估計的長期發病率趨勢及死亡率趨勢中與實際可能存在一定差距。另外,篩查計劃是在有限的人群中實施的,其中包括很大比例的農村受試者,缺乏部分城市女性相關數據,在今后的規劃中應給予更積極的關注。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:熊潔負責收集和整理資料并撰寫論文;段志財負責收集和分析數據以及在論文撰寫中提出意見;左懷全提出研究思路、審閱文章及提出修改意見。

癌癥是全世界的重大公共衛生問題之一,是中國最常見的死亡原因,同時是美國的第二大死亡原因[1-2]。目前乳腺癌在全世界的發病率正在增加,預計到2070年將達到440萬例;相關研究表明,中國乳腺癌的發病率正在上升,但生存率不高,5年生存率僅在40%~60%之間[3-4]。而隨著治療策略的發展,美國乳腺癌的死亡率已經下降,治療后的5年生存率為90.8%[5]。兩國不同的增長變化值得引起關注,并進行深入分析。因此筆者通過對比中美乳腺癌發病率、死亡率及各自趨勢,結合乳腺癌的相關危險因素,分析兩國在疾病篩查中制定的不同策略、實施的措施差別及效果差異,探尋具有中國特色的乳腺癌預防和篩查策略。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究使用的數據來自中國國家癌癥中心發布的癌癥登記數據[6],以及北美中央癌癥登記協會為參與 SEER(Surveillance,Epidemiology,and End Results)計劃和(或)NPCR(National Program of Cancer Registries)計劃所匯編和報告的自1995 年以來的發病率數據[7]。同時根據世界衛生組織國際癌癥研究署發布的GLOBOCAN 2020的癌癥數據和聯合國的人口估計,對中美兩國的乳腺癌疾病負擔進行描述。本研究還從GLOBOCAN 2020數據庫中提取了2020年中美兩國乳腺癌新增病例和死亡病例的年齡組估計數據;從SEER互動網站上收集了美國1975–2020年期間的年齡標準化癌癥發病率和死亡率;中國女性乳腺癌相關數據從之前發表的腫瘤登記年報及中國衛生健康統計年鑒發布的數據中獲得。

1.2 統計學方法

本研究采用了和GLOBOCAN相同的方法,假定2023年的年齡比例和2020年估計的比例保持不變[8],通過乳腺癌發病率、死亡率乘以2023年的人口估計值來預測中國和美國2023年的乳腺癌病例和死亡人數。同時通過Excel繪制中美兩國女性乳腺癌發病率、死亡率等的趨勢線圖。美國乳腺癌發病率(1975–2020年)和死亡率(1975–2020年)根據2000年美國標準人口進行了調整;中國的乳腺癌發病率和死亡率(2000–2016年)根據 Segi 的世界標準人口進行調整。

2 結果

2.1 2023年中美乳腺癌流行情況

本研究估計了2023年中國(不含臺灣省)和美國(不包括附屬地區)按性別和年齡劃分的新增乳腺癌病例和死亡的估計數量。在美國,預計2023年新診斷出的女性乳腺癌患者約297 790人,約占新發癌癥病例數的15.2%;死于乳腺癌的女性人數約43 170人,約占總癌癥死亡病例的7.1%[1]。在中國,預計2023年女性乳腺癌新增病例376 789人,新增死亡病例116 791人。據估計,2022年在中國女性中診斷出的5大癌癥類型是肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌和乳腺癌,引起癌癥死亡的前5位類型是肺癌、肝癌、胃癌、食道癌和結直腸癌;而2023年美國新診斷出的5大癌癥類型則是乳腺癌、肺癌、結直腸癌、腎癌和皮膚黑色素瘤,癌癥死亡前5位則是肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胰腺癌和卵巢癌。2023年乳腺癌將持續成為威脅中美兩國女性健康的常見癌癥之一[1, 9]。

2.2 中美乳腺癌發病率和死亡率趨勢

相關文獻[10]顯示,美國浸潤性乳腺癌發病率在1980–2018年期間平均以每年約0.5%的速度緩慢增長,主要原因是激素受體陽性乳腺癌的診斷增加,而生育率的下降和超重人群的增加則是導致該類型乳腺癌增加的部分原因[11]。圖1a顯示美國女性乳腺癌發病率自2002年來逐漸趨于平穩,而標化死亡率的下降速度有所放緩,從20世紀90年代至21世紀前10年的每年1.9%,下降到了2011 年至 2020 年的每年1.3%[12]。同時期的中國女性乳腺癌數據則如圖1b所示,1990–2020年期間中國女性乳腺癌的粗發病率及粗死亡率均呈現出不斷上升趨勢[13],粗發病率由1990年的14.14/10萬上升至2020年的59.00/10萬,而粗死亡率由1990年的7.22/10萬上升至2020年的16.6/10萬。總的來看,中國女性乳腺癌粗發病率上升幅度明顯高于粗死亡率,且有繼續上升趨勢。

圖1

示中美乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢

圖1

示中美乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢

a:1975–2020年期間美國乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢;b:1990–2020年期間中國乳腺癌發病率及死亡率變化趨勢

2.3 中美女性乳腺癌內部分布情況

如表1所示,2020年中美女性不同年齡組別的乳腺癌發病率及死亡率不同,總體與年齡呈正相關。兩國乳腺癌發病高峰期不同,美國女性乳腺癌發病高峰期在55~64歲年齡組,而中國則在50~59歲年齡組,相較呈現出年輕化。除年齡外,美國女性乳腺癌表現出顯著的人種和種族差異,具體表現為與亞洲/太平洋島民、白人女性相比,黑人、西班牙裔和美洲印第安人/阿拉斯加原住民女性不太可能被診斷為局部乳腺癌,同時,黑人女性患晚期乳腺癌的比例更高[14]。據IARC及中國癌癥中心統計數據顯示,2016年中國女性乳腺癌世界人口標準化死亡率為7.2/10萬,位居全癌種死亡率的第5位,同時呈現出城市(7.0/10萬)高于農村(5.4/10萬)的特點[15];從中國衛生健康統計年鑒(原中國衛生統計年鑒)中的歷年數據可以看出(圖2),在2003–2021年期間,中國城市女性乳腺癌的死亡率均高于農村女性乳腺癌死亡率,但農村女性乳腺癌患者的死亡率上升幅度略大于城市女性,同時城市女性乳腺癌死亡率趨于平穩,而農村女性乳腺癌死亡率仍有上升趨勢。表2則進一步展示了城市女性和農村女性乳腺癌發病及死亡情況的對比,可以看出城鄉女性乳腺癌發病及死亡人數差距正在縮小,但城市女性乳腺癌粗發病率及死亡率仍遠高于農村女性。

圖2

示2003–2021年期間中國城鄉女性乳腺癌死亡率變化趨勢

圖2

示2003–2021年期間中國城鄉女性乳腺癌死亡率變化趨勢

3 討論

本研究估計了中國和美國2023年女性乳腺癌的相關統計數據,對比了兩國女性乳腺癌發病率和死亡率的長期趨勢。目前美國女性乳腺癌發病率較高,但規范治療后的5年生存率約為90.8%;相比之下,目前中國女性乳腺癌發病率增幅大于美國,而5年生存率為82.0%,與美國存在較大差距。因此中國亟需從一級、二級預防層面出發,采取有效的預防和篩查策略來減輕乳腺癌疾病負擔。

3.1 一級預防

乳腺癌的發生有多種相關危險因素,大體可分為3類,包括不可改變因素:年齡、家族史、基因突變[16]等;潛在可改變危險因素:口服避孕藥、激素替代療法等;可改變危險因素:飲食結構、乙醇攝入等[17]。除上述個人因素外,還存在著如土壤[18]、水、空氣[19]等環境污染和其他致癌因素(如核輻射[20]、塑料[21]等)。雖然無法通過改變年齡、家族史、基因突變等不可更改因素來避免相關風險,但可盡早識別可更改的危險因素,進而制定相關策略來降低乳腺癌發病率。

3.1.1 家族史、基因突變和年齡

家族史及基因突變是乳腺癌常見的不可更改危險因素,對于具有乳腺癌家族史或家族中有已知的胚系BRCA基因有害突變或直系親屬確診高級別前列腺癌的高危人群來說,開始篩查年齡應比家庭中確診為乳腺癌時的年齡最小者小10歲,但應≥25歲,同時應行BRCA1/2基因致病突變基因檢測[22-23]。另外,年齡是影響乳腺癌發生的重要因素,我國相較美國而言呈現出年輕化趨勢。在“美國癌癥協會2015年版指南:一般風險女性乳腺癌篩查” [24]中建議45~70歲的女性均應常規進行乳腺X線鉬靶篩查,而在《中國女性乳腺癌預防專家共識》[23]中則建議對40歲以上、伴有高危因素的中國女性進行超聲與鉬靶相結合的乳腺癌篩查。隨著中國女性乳腺癌發病年齡逐漸年輕化(其原因暫不明),年輕女性的乳腺健康不容忽視,目前中國已推出《中國年輕女性乳腺癌診療專家共識》,著重于年輕女性乳腺癌的治療,但對年輕女性乳腺癌的年齡界定、該人群預防及篩查工作等未做詳細說明,因此應深入探索乳腺癌發病年輕化原因、機制等,同時擴大年齡篩查范圍,推出更多相關指南或專家共識,針對一般風險及高危風險女性分別制定詳細篩查方法、流程等。

3.1.2 內、外源性雌激素

初潮年齡早(≤12歲)、絕經年齡晚(≥55歲)、未產、初產年齡大(≥35歲)、產次多、母乳喂養時間、激素治療情況等均是目前研究報道的乳腺癌生殖相關危險因素。有關歸因風險評估[25]顯示,生活方式和生育因素是乳腺癌發病的主要危險因素。但隨著時代發展,現代女性的婚育思想觀念有所改變,不婚或丁克主義者的增加、晚婚晚育率逐漸升高、母乳喂養比例降低等導致乳腺癌危險因素增加,故應鼓勵合理利用計生用品,適當增加生產次數、延長產后母乳喂養等辦法來降低內源性雌激素暴露時間及敏感性,進而降低乳腺癌發病率。與此同時,隨著工業化進程的加快,環境污染不斷惡化,除以上提到的內源性雌激素暴露外,女性還面臨著外源性內分泌干擾素(endocrine-disrupting chemicals)的暴露增加,這是一類廣泛存在于自然環境和食品用品中的一大類化學物質,其中最具代表性的則是包含四溴雙酚A(tetrabromobisphenol A,TBBPA)在內的環境雌激素。龐晶等[26]的一項研究表明,TBBPA作為一種潛在的環境雌激素干擾物,可以通過激活Ras信號通路促進雌激素受體陽性的MCF-7細胞的增殖,進而可能導致雌激素敏感性乳腺癌的發生。因此,在中國現代化建設進程中,應兼顧環境、經濟、社會三方面效益,注重不良環境因素對乳腺癌發病的潛在影響,進一步探尋其中具體的作用機制,同時重視環境污染治理,減少環境雌激素暴露。

3.1.3 健康生活方式

人們對健康生活方式的正確認知也是預防乳腺癌的有效措施之一。美國的大多數人口都有久坐的生活方式和不健康的飲食習慣[27]。伴隨中國經濟快速發展,個體的飲食結構、運動習慣等生活方式也逐漸西方化。相關研究[28-29]證實體質量指數>28 kg/m2或腰臀比>0.85的女性易患激素受體型乳腺癌,同時積極進行身體鍛煉的女性比偶爾進行身體鍛煉的女性患乳腺癌的風險低25%左右,這種相關性在絕經之后的女性中更顯著。從中國腫瘤登記年報中的歷年數據可以看出,城市女性乳腺癌的發病率均高于農村,其中原因可能是城市女性面臨較高的社會壓力,吸煙及飲酒率逐漸上升,這兩個危險因素可導致乳腺良性疾病和乳房密度增高,進而發生乳腺癌[30]。因此女性可以通過健康飲食和積極鍛煉身體來降低乳腺癌風險[31]。在體育鍛煉方面,堅持體育鍛煉、保證鍛煉時長是預防乳腺癌的關鍵,具體要求是個人應避免久坐,加強中等強度運動(如步行、游泳、騎自行車等)150~300 min/周或劇烈運動(如跑步、健美操等)75~150 min/周,避免體質量增加;飲食方面應盡量減少高糖高脂、精加工制品攝入(如油炸食品、含糖飲料、高紅肉飲食等),適當增加富含膳食纖維食品(如非淀粉類蔬菜、水果);個人生活習慣上應戒煙戒酒,減少“二手煙”暴露,減少工作、教育等精神壓力,保持心情舒暢,堅持良好健康生活方式。

3.2 二級預防

美國開發了包括乳腺癌在內的數種癌癥篩查技術和策略,而這也可能在將來都被引入到中國的癌癥篩查服務范圍里[32]。乳腺X線鉬靶是目前美國常用的乳腺癌篩查方法,美國乳腺癌總死亡率在1989年到達頂峰,但此后由于乳房X線鉬靶的增加使用,加之對乳腺癌的不斷深入認識及治療方法改進,死亡率下降了43%[33-34]。女性乳房密度隨年齡增長逐漸降低,美國女性乳腺體積大,這使得鉬靶篩查乳腺癌的準確率較高,但中國女性乳腺體積小、密度高,加之乳腺X線鉬靶、磁共振機器的相對缺少,使我國目前乳腺癌的篩查方式仍以乳腺彩超及乳腺自查為主。此外,中國自2000年后進入老齡化時代,老年人口逐年上升,但農村女性文化程度相對較低,主動篩查意識較弱,多數農村女性確診時已到中晚期,一定程度上增加了乳腺癌死亡率[35]。所以篩查作為二級預防的一項重要策略,能提高乳腺癌的早診早治率,有效降低乳腺癌的死亡率。而國家政策的發布支持及衛生機構的行動也是乳腺癌預防工作中的重要一環,《“健康中國2030”規劃綱要》《中國成人身體活動指南》《中國居民膳食指南(2016)》等相關政策和指南的不斷推出都為我國婦女培養健康生活方式提供了科學的指導。因此需要重視農村女性乳腺癌篩查工作,重點提高老年女性預防保健知識和健康教育,提高女性乳腺癌篩查的順應性,加大基層衛生財政投入,提高篩查技術應用、基層醫療衛生水平,從而在農村地區實現更高水平的預防。

4 小結

綜上所述,中國女性乳腺癌發病率逐年上升,但死亡率仍攀高不下,防控形勢依然嚴峻。隨著社會經濟發展,人口老齡化和不健康生活方式的加劇,都將增加女性乳腺癌的負擔,因此教育廣大女性培養良好的生活方式則顯得尤為重要。同時應呼吁成年女性學會自檢、定期體檢,針對重點人群及年輕女性均應普及乳腺癌預防及保健知識,樹立乳腺癌主動篩查的意識,做到早篩查、早就診、早治療。在經濟發展的同時也應重視環境污染治理,研究外源性雌激素的作用機理,相關機構應當借鑒美國,對乳腺癌高危人群進行常規乳房X線攝影檢查。由于我國農村地區女性常常缺乏診斷和篩查機會,導致農村地區女性乳腺癌發病率及死亡率較高,故應加大乳腺癌篩查流程及規范,擴大篩查覆蓋面,提高初篩機構彩超檢查的專業能力,增加乳腺癌相關檢查的可及行和便利性,制定出更加符合中國國情的防控措施。

本研究存在一些潛在局限性。中國大多數癌癥登記中心位于中國東部和沿海地區,且并未包括臺灣省,這會對全國乳腺癌新增病例及死亡病例的估計產生一定影響;加之由于中國人口眾多,數據收集存在滯后性,且本報告中未報告男性乳腺癌相關情況,故在本研究中所估計的長期發病率趨勢及死亡率趨勢中與實際可能存在一定差距。另外,篩查計劃是在有限的人群中實施的,其中包括很大比例的農村受試者,缺乏部分城市女性相關數據,在今后的規劃中應給予更積極的關注。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:熊潔負責收集和整理資料并撰寫論文;段志財負責收集和分析數據以及在論文撰寫中提出意見;左懷全提出研究思路、審閱文章及提出修改意見。