引用本文: 黃龍鳳, 程詩露, 朱敏, 胡錕. 甲狀腺內無原發腫瘤而僅表現為側頸區淋巴結轉移的隱匿性甲狀腺癌1例. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(4): 484-486. doi: 10.7507/1007-9424.202311010 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

1 病例資料

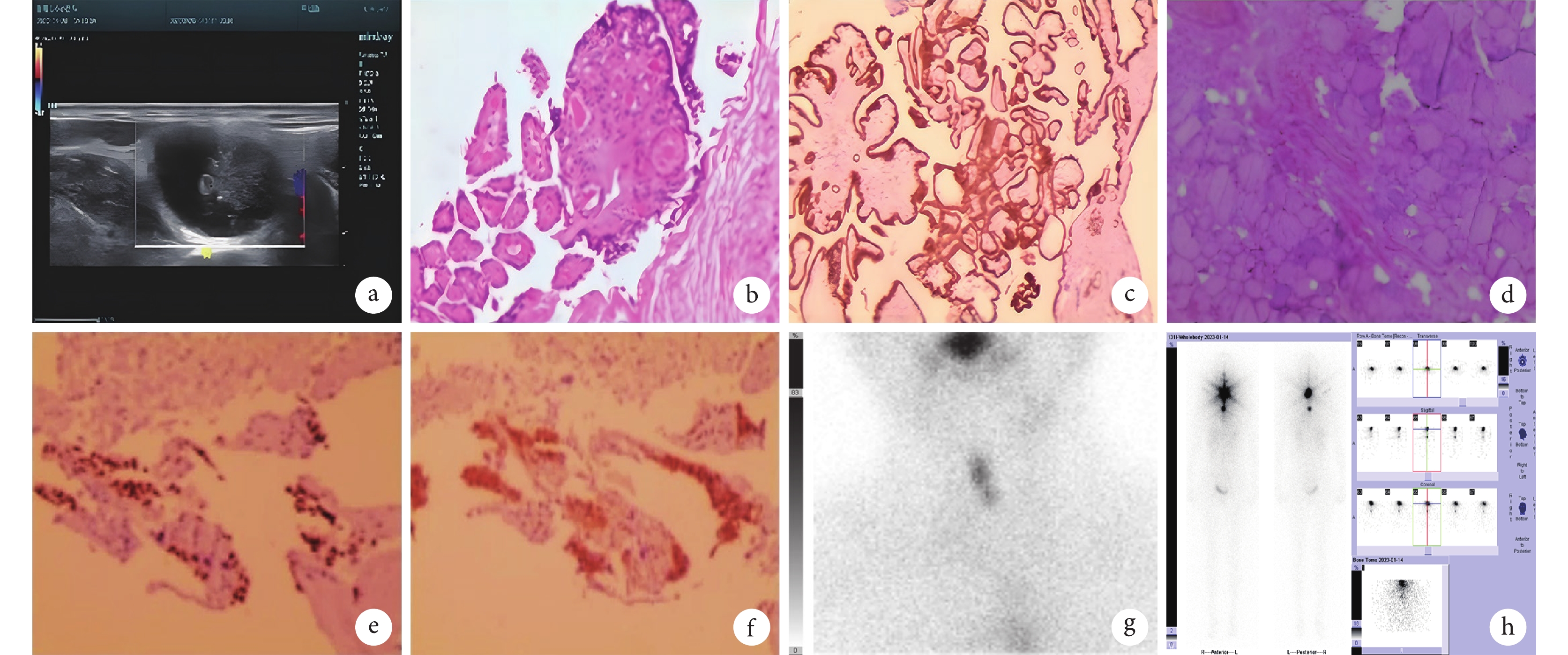

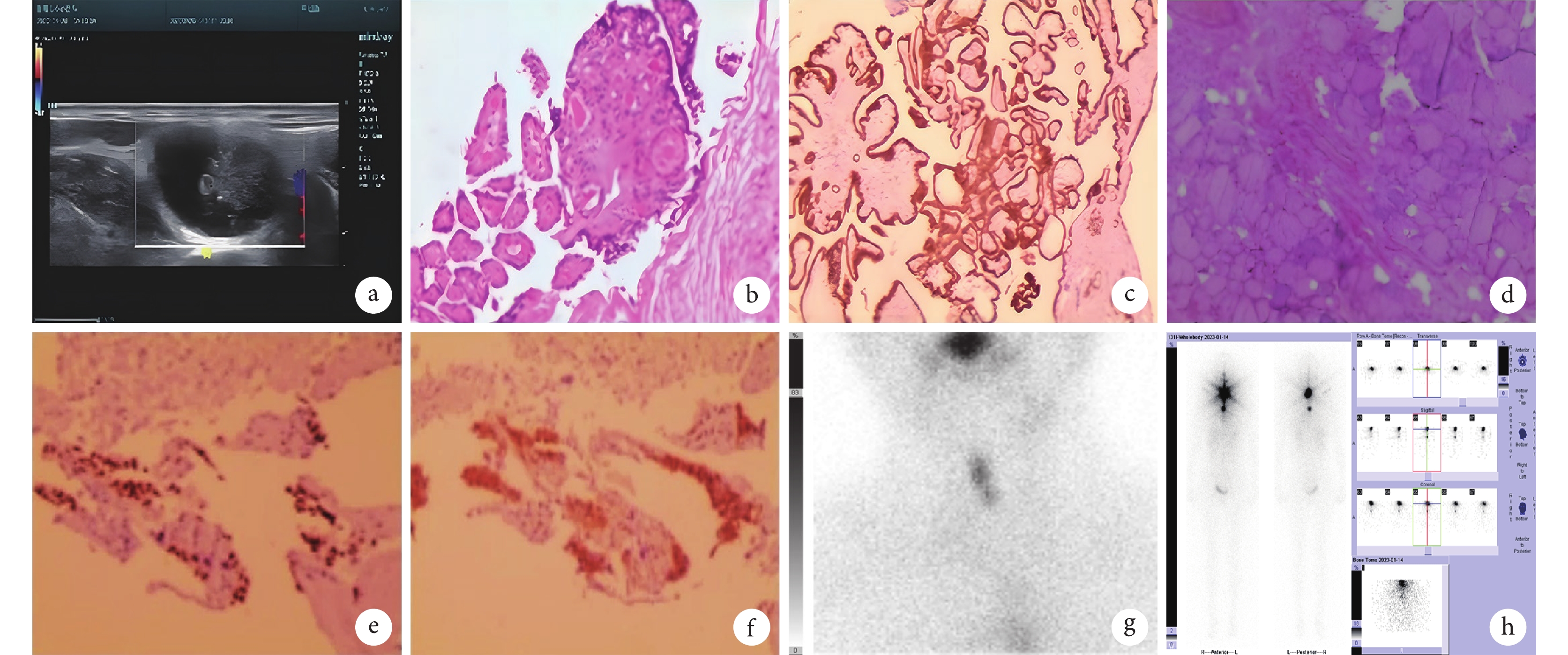

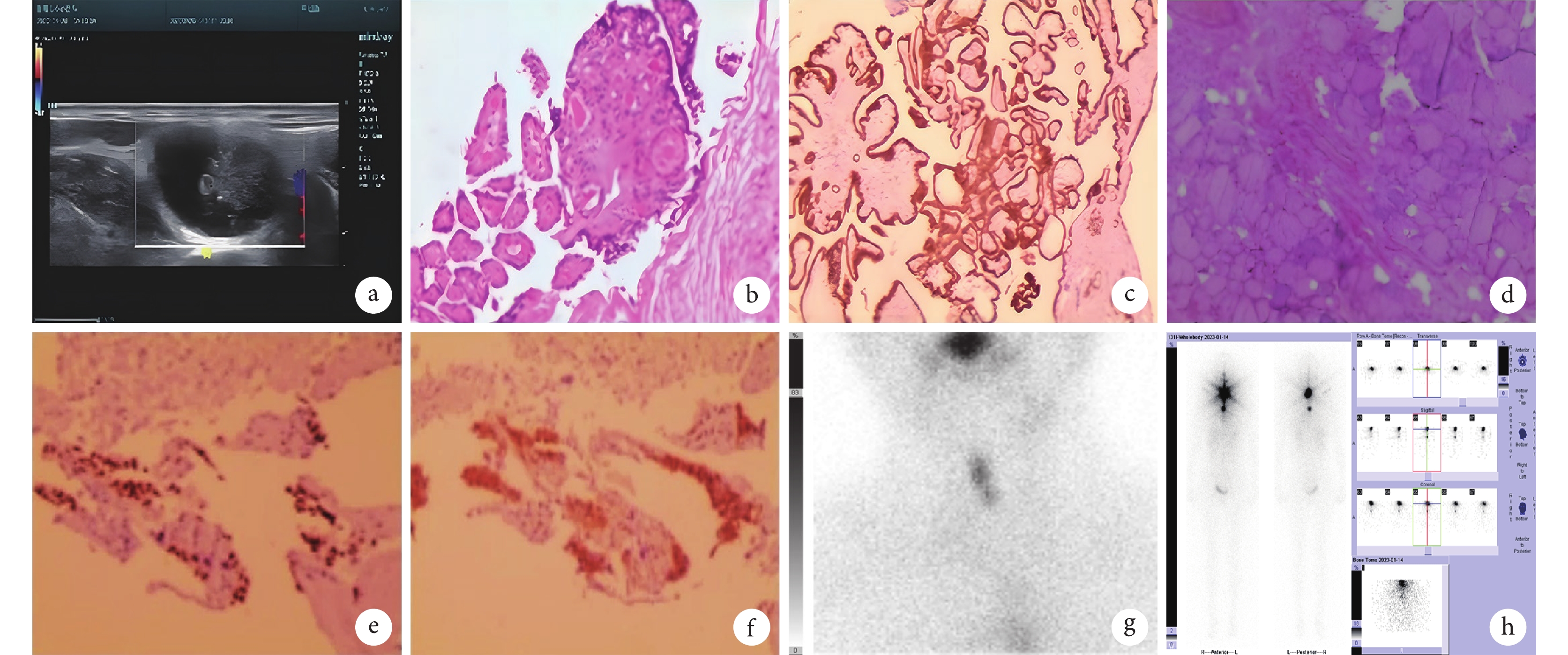

患者,女,50歲,因發現“無痛性右頸部包塊9 d”就診于荊州市中心醫院(以下簡稱“我院” )。入院前2 d于我院門診行甲狀腺彩超檢查提示:甲狀腺切面形態正常,左、右側葉大小分別約為4.4 cm×1.2 cm×1.2 cm和4.5 cm×1.3 cm×1.3 cm,峽部厚0.2 cm,內部回聲均勻;右側頸部頸動脈旁可見一范圍約2.7 cm×1.7 cm大的混合回聲,邊界尚清(圖1a)。行右側頸部包塊細針穿刺細胞學檢查結果顯示:考慮腫瘤性病變,甲狀腺來源可能,甲狀腺乳頭狀癌伴囊性病變不能排除,建議進一步檢查。患者既往無特殊病史。專科查體:右側頸部可觸及一大小約3.0 cm×2.0 cm的包塊,質硬,表面光滑,無觸痛,活動度較差,余全身淺表淋巴結未觸及明顯腫大。輔助檢查:肝腎功能、甲狀腺功能、凝血功能、腫瘤標志物等檢驗結果未見異常。行右側頸部淋巴結活檢術,其病理報告提示鏡下見增生的纖維結締組織及淋巴組織,其中可見纖維血管軸心的乳頭狀結構(圖1b);進一步的免疫組織化學檢查結果: 甲狀腺球蛋白(部分+)、甲狀腺轉錄因子-1(+)、半乳糖凝集素-3(+,圖1c)、間皮細胞(部分+)、細胞角蛋白19(+)、神經細胞黏附分子(–)、鈣結合蛋白(–)、單克隆抗體D2-40(–)、腎母細胞瘤基因-1(–)、盒配對基因8(+)、Ki-67 (低增殖),符合甲狀腺乳頭狀癌改變,請結合臨床及相關檢查分析。為進一步明確患者頸部淋巴結情況,行頸部CT平掃及增強掃描,提示:甲狀腺邊界清晰,大小、形態和密度未見明顯異常,頸部見多發淋巴結影,大者約10 mm×7 mm,增強強化均勻。臨床考慮可能為隱匿性甲狀腺癌或異位甲狀腺乳頭狀癌。由于患者甲狀腺彩超未發現明確病灶,為尋找右側頸部淋巴結內甲狀腺乳頭狀癌的來源,遂行PET-CT檢查,結果顯示:甲狀腺未見明顯異常密度灶或異常高代謝表現;右側頸部皮膚及皮下脂肪間隙異常改變,代謝增高,考慮術后炎性反應。排除手術禁忌證后在全身麻醉下行“甲狀腺全部切除術+右側頸部第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及Ⅵ區淋巴結清掃術” 。術后病理報告:① (左側)結節性甲狀腺腫。② (右側)結節性甲狀腺腫,可見淋巴結2枚呈反應性增生。③ 送檢Ⅱ區淋巴結 1枚、 Ⅲ區淋巴結 3枚、 Ⅵ區淋巴結 5枚和 喉前淋巴結 1枚均呈反應性增生。④ 送檢 Ⅳ區淋巴結 4枚呈反應性增生,周圍間質可見異物巨細胞反應及極少許增生的上皮細胞(圖1d),免疫組織化學顯示此細胞:甲狀腺轉錄因子-1(+,圖1e)細胞角蛋白19(+)、半乳糖凝集素-3(+,圖1f)、間皮細胞(+)、CD56(–)、CD31(–),符合甲狀腺乳頭狀癌改變,請結合臨床。術后確診為:隱匿性甲狀腺乳頭狀癌。患者術后順利康復出院,建議行131I治療及促甲狀腺激素(thyroid stimulating hormone,TSH)抑制治療。患者于術后3+個月再次入我院行131I治療,入院后完善血常規、肝腎功能、電解質、甲狀旁腺激素、心電圖、胸片等檢查,未見明顯異常,甲狀腺功能:TSH稀釋(DIL-TSH)227.03 mU/L,FT3 3.45 pmol/L,FT4 1.86 pmol/L,甲狀腺球蛋白抗體 <0.9 U/mL,甲狀腺球蛋白4.02 μg/L。甲狀腺彩超提示:甲狀腺已切除。甲狀腺放射性核素顯像(圖1g): 殘余甲狀腺顯影,請結合臨床。遂行131I治療,劑量為3.7 GBq,行131I治療后第4天行全身核素掃描(圖1h):頸部甲狀腺床及近上縱隔區域可見明顯顯像劑濃聚灶,口腔、唾液腺、胃、肝臟及膀胱輕度顯影,全身其余部位未見明顯的顯像劑濃聚灶。隨診8個月,復查甲狀腺球蛋白及彩超未見腫瘤復發。

圖1

示患者術前淋巴結彩超和淋巴結活檢結果、術后病理學檢查結果以及131I治療相關檢查結果

圖1

示患者術前淋巴結彩超和淋巴結活檢結果、術后病理學檢查結果以及131I治療相關檢查結果

a: 術前彩超檢查見右側頸部頸動脈旁一約2.7 cm×1.7 cm大混合回聲,邊界尚清;b: 右側頸部淋巴結活檢病理學檢查結果(HE染色 ×100);c: 右側活檢的頸部淋巴結Galectin-3陽性(免疫組織化學染色 ×100);d: 術后病理學檢查結果(HE染色 ×40);e:術后甲狀腺轉錄因子1陽性(免疫組織化學染色 ×100);f:術后Galectin-3陽性(免疫組織化學染色 ×100);g:甲狀腺顯像;h:131I治療后全身核素掃描

2 討論

“隱匿性甲狀腺癌(occult thyroid carcinoma,OTC)”一詞在20世紀中葉首次提及[1],后來將OTC定義為腫瘤直徑 ≤1 cm,且無法通過一般檢查發現的甲狀腺癌。2009年,Boucek等[2]將OTC分為4個不同的亞類:第1類,因其他甲狀腺疾病行甲狀腺切除術后或尸檢時發現的甲狀腺癌或微小癌;第2類,通過甲狀腺B超檢查或細針穿刺細胞學活檢發現的微小癌;第3類,有臨床意義的甲狀腺癌轉移灶,但術前未發現原發癌,最終在組織學標本中發現原發癌;第4類,具有臨床癥狀或明顯轉移的異位甲狀腺癌。2014年,Liu等[3]研究定義了第5類OTC,即僅有轉移癌灶而甲狀腺內無原發惡性腫瘤。2020年,Herbowski等[4]提出了第6類OTC:雙重隱匿性甲狀腺乳頭狀癌,即甲狀腺癌灶隱匿的同時頸部淋巴結轉移灶也隱匿,是因甲狀腺疾病以外的原因偶然發現的。

本病例根據術前及術后檢查,均未發現甲狀腺惡性病變,然而術前右側頸部Ⅳ區淋巴結活檢術及術后常規病檢結果均證實是甲狀腺乳頭狀癌轉移,符合第5類OTC的定義。由于目前臨床上第5類OTC病例十分罕見,所以其發生的原因尚不清楚。筆者結合相關文獻復習探討了可能的原因為:① 病理學評估的局限性。其一,甲狀腺病理切片的厚度絕大多數在4~6 mm,因此當癌灶過小時可能在常規病理學檢測中被遺漏。其二,甲狀腺乳頭狀癌的病理學診斷依賴于典型的核改變,因此如果核特征是不典型的,在診斷上就會產生差異[5]。其三,通過病理圖像并不總是能準確地區分濾泡性乳頭狀癌與其他濾泡病變,因此存在誤診可能[6]。② 異位于側頸部淋巴結內的甲狀腺組織的惡變。早有學者[7]證實,頸部淋巴結中存在異位甲狀腺組織,這意味淋巴結內發現的甲狀腺癌灶可能并非轉移灶,而是由于異位的甲狀腺組織癌變所致。③ 癌細胞的退行性病變。其一,由于OTC癌細胞非常小且數量有限,可能會被周圍正常組織所取代,進而引起退行性病變,導致病灶的隱匿性增加。其二,有學者[8]認為組織的纖維化可能阻礙腫瘤細胞的生長,因此當患者甲狀腺發生炎癥時,會導致部分組織纖維化,包繞甲狀腺癌細胞,阻礙其增殖,最終使其自發退縮。因此認為腫瘤消退可能為第5類OTC的主要機制,因為有學者[9]研究發現,伴有纖維化及骨化的乳頭狀癌更易發生淋巴結轉移及腺外侵犯。

目前,第5類OTC在臨床上非常罕見,僅有少量的病例報道,因此還未形成規范的臨床診斷和治療指南。多數學者[10-13]認為,行甲狀腺全部切除+功能性頸淋巴結清掃術可以降低局部復發及遠處轉移的風險,同時有利于后續131I治療,因此推薦其為以頸部淋巴結轉移為首發癥狀的OTC的首選治療方法。而部分學者[14-15]認為,第5類OTC患者術前評估未見惡行征象,甚至術后常規病理學檢查也未發現惡行病變,且頸部淋巴結中發現的甲狀腺癌并不一定是轉移癌,因此認為可僅行局部腫塊切除或僅需臨床隨訪觀察。此依據主要是:OTC一般預后良好,且由于甲狀腺分泌的激素對人體有重要作用,保留甲狀腺組織可提高患者生存質量。

本病例經討論后認為,預防性行甲狀腺全部切除術+右側頸部第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及Ⅵ區淋巴結清掃術能有效提高患者的生存率及降低復發風險,同時有助于術后進一步行TSH抑制治療和131I治療。盡管患者甲狀腺內未發現原發腫瘤,但患者Ⅳ區轉移的淋巴結直徑達2 cm,且術后常規病理學檢查結果提示Ⅳ區淋巴結的周圍間質存在癌細胞浸潤,因此其復發危險度為中危,可行131I治療,這樣有利于監測疾病的復發和轉移,故建議患者行131I治療。術后對患者進行定期復查,以便于及時發現和處理潛在問題。

總之,第5類OTC在臨床上十分罕見,其發病機制以及病灶隱匿的原因尚不清楚,同時由于該疾病的特殊性,也還未形成規范的臨床診治方案。因此需要廣大臨床工作者進一步探討和研究,以期早日為此類患者制定更為合理、更為安全有效的治療方案。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突

作者貢獻聲明:黃龍鳳負責收集資料、查閱文獻、撰寫及修改文章;程詩露負責收集資料及查閱文獻;朱敏負責圖片采集、文章設計;胡錕負責文章審閱、指導及最終版本修訂;

倫理聲明:該研究通過了荊州市中心醫院倫理審查委員會的審批,批文編號:2023-135-01。

1 病例資料

患者,女,50歲,因發現“無痛性右頸部包塊9 d”就診于荊州市中心醫院(以下簡稱“我院” )。入院前2 d于我院門診行甲狀腺彩超檢查提示:甲狀腺切面形態正常,左、右側葉大小分別約為4.4 cm×1.2 cm×1.2 cm和4.5 cm×1.3 cm×1.3 cm,峽部厚0.2 cm,內部回聲均勻;右側頸部頸動脈旁可見一范圍約2.7 cm×1.7 cm大的混合回聲,邊界尚清(圖1a)。行右側頸部包塊細針穿刺細胞學檢查結果顯示:考慮腫瘤性病變,甲狀腺來源可能,甲狀腺乳頭狀癌伴囊性病變不能排除,建議進一步檢查。患者既往無特殊病史。專科查體:右側頸部可觸及一大小約3.0 cm×2.0 cm的包塊,質硬,表面光滑,無觸痛,活動度較差,余全身淺表淋巴結未觸及明顯腫大。輔助檢查:肝腎功能、甲狀腺功能、凝血功能、腫瘤標志物等檢驗結果未見異常。行右側頸部淋巴結活檢術,其病理報告提示鏡下見增生的纖維結締組織及淋巴組織,其中可見纖維血管軸心的乳頭狀結構(圖1b);進一步的免疫組織化學檢查結果: 甲狀腺球蛋白(部分+)、甲狀腺轉錄因子-1(+)、半乳糖凝集素-3(+,圖1c)、間皮細胞(部分+)、細胞角蛋白19(+)、神經細胞黏附分子(–)、鈣結合蛋白(–)、單克隆抗體D2-40(–)、腎母細胞瘤基因-1(–)、盒配對基因8(+)、Ki-67 (低增殖),符合甲狀腺乳頭狀癌改變,請結合臨床及相關檢查分析。為進一步明確患者頸部淋巴結情況,行頸部CT平掃及增強掃描,提示:甲狀腺邊界清晰,大小、形態和密度未見明顯異常,頸部見多發淋巴結影,大者約10 mm×7 mm,增強強化均勻。臨床考慮可能為隱匿性甲狀腺癌或異位甲狀腺乳頭狀癌。由于患者甲狀腺彩超未發現明確病灶,為尋找右側頸部淋巴結內甲狀腺乳頭狀癌的來源,遂行PET-CT檢查,結果顯示:甲狀腺未見明顯異常密度灶或異常高代謝表現;右側頸部皮膚及皮下脂肪間隙異常改變,代謝增高,考慮術后炎性反應。排除手術禁忌證后在全身麻醉下行“甲狀腺全部切除術+右側頸部第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及Ⅵ區淋巴結清掃術” 。術后病理報告:① (左側)結節性甲狀腺腫。② (右側)結節性甲狀腺腫,可見淋巴結2枚呈反應性增生。③ 送檢Ⅱ區淋巴結 1枚、 Ⅲ區淋巴結 3枚、 Ⅵ區淋巴結 5枚和 喉前淋巴結 1枚均呈反應性增生。④ 送檢 Ⅳ區淋巴結 4枚呈反應性增生,周圍間質可見異物巨細胞反應及極少許增生的上皮細胞(圖1d),免疫組織化學顯示此細胞:甲狀腺轉錄因子-1(+,圖1e)細胞角蛋白19(+)、半乳糖凝集素-3(+,圖1f)、間皮細胞(+)、CD56(–)、CD31(–),符合甲狀腺乳頭狀癌改變,請結合臨床。術后確診為:隱匿性甲狀腺乳頭狀癌。患者術后順利康復出院,建議行131I治療及促甲狀腺激素(thyroid stimulating hormone,TSH)抑制治療。患者于術后3+個月再次入我院行131I治療,入院后完善血常規、肝腎功能、電解質、甲狀旁腺激素、心電圖、胸片等檢查,未見明顯異常,甲狀腺功能:TSH稀釋(DIL-TSH)227.03 mU/L,FT3 3.45 pmol/L,FT4 1.86 pmol/L,甲狀腺球蛋白抗體 <0.9 U/mL,甲狀腺球蛋白4.02 μg/L。甲狀腺彩超提示:甲狀腺已切除。甲狀腺放射性核素顯像(圖1g): 殘余甲狀腺顯影,請結合臨床。遂行131I治療,劑量為3.7 GBq,行131I治療后第4天行全身核素掃描(圖1h):頸部甲狀腺床及近上縱隔區域可見明顯顯像劑濃聚灶,口腔、唾液腺、胃、肝臟及膀胱輕度顯影,全身其余部位未見明顯的顯像劑濃聚灶。隨診8個月,復查甲狀腺球蛋白及彩超未見腫瘤復發。

圖1

示患者術前淋巴結彩超和淋巴結活檢結果、術后病理學檢查結果以及131I治療相關檢查結果

圖1

示患者術前淋巴結彩超和淋巴結活檢結果、術后病理學檢查結果以及131I治療相關檢查結果

a: 術前彩超檢查見右側頸部頸動脈旁一約2.7 cm×1.7 cm大混合回聲,邊界尚清;b: 右側頸部淋巴結活檢病理學檢查結果(HE染色 ×100);c: 右側活檢的頸部淋巴結Galectin-3陽性(免疫組織化學染色 ×100);d: 術后病理學檢查結果(HE染色 ×40);e:術后甲狀腺轉錄因子1陽性(免疫組織化學染色 ×100);f:術后Galectin-3陽性(免疫組織化學染色 ×100);g:甲狀腺顯像;h:131I治療后全身核素掃描

2 討論

“隱匿性甲狀腺癌(occult thyroid carcinoma,OTC)”一詞在20世紀中葉首次提及[1],后來將OTC定義為腫瘤直徑 ≤1 cm,且無法通過一般檢查發現的甲狀腺癌。2009年,Boucek等[2]將OTC分為4個不同的亞類:第1類,因其他甲狀腺疾病行甲狀腺切除術后或尸檢時發現的甲狀腺癌或微小癌;第2類,通過甲狀腺B超檢查或細針穿刺細胞學活檢發現的微小癌;第3類,有臨床意義的甲狀腺癌轉移灶,但術前未發現原發癌,最終在組織學標本中發現原發癌;第4類,具有臨床癥狀或明顯轉移的異位甲狀腺癌。2014年,Liu等[3]研究定義了第5類OTC,即僅有轉移癌灶而甲狀腺內無原發惡性腫瘤。2020年,Herbowski等[4]提出了第6類OTC:雙重隱匿性甲狀腺乳頭狀癌,即甲狀腺癌灶隱匿的同時頸部淋巴結轉移灶也隱匿,是因甲狀腺疾病以外的原因偶然發現的。

本病例根據術前及術后檢查,均未發現甲狀腺惡性病變,然而術前右側頸部Ⅳ區淋巴結活檢術及術后常規病檢結果均證實是甲狀腺乳頭狀癌轉移,符合第5類OTC的定義。由于目前臨床上第5類OTC病例十分罕見,所以其發生的原因尚不清楚。筆者結合相關文獻復習探討了可能的原因為:① 病理學評估的局限性。其一,甲狀腺病理切片的厚度絕大多數在4~6 mm,因此當癌灶過小時可能在常規病理學檢測中被遺漏。其二,甲狀腺乳頭狀癌的病理學診斷依賴于典型的核改變,因此如果核特征是不典型的,在診斷上就會產生差異[5]。其三,通過病理圖像并不總是能準確地區分濾泡性乳頭狀癌與其他濾泡病變,因此存在誤診可能[6]。② 異位于側頸部淋巴結內的甲狀腺組織的惡變。早有學者[7]證實,頸部淋巴結中存在異位甲狀腺組織,這意味淋巴結內發現的甲狀腺癌灶可能并非轉移灶,而是由于異位的甲狀腺組織癌變所致。③ 癌細胞的退行性病變。其一,由于OTC癌細胞非常小且數量有限,可能會被周圍正常組織所取代,進而引起退行性病變,導致病灶的隱匿性增加。其二,有學者[8]認為組織的纖維化可能阻礙腫瘤細胞的生長,因此當患者甲狀腺發生炎癥時,會導致部分組織纖維化,包繞甲狀腺癌細胞,阻礙其增殖,最終使其自發退縮。因此認為腫瘤消退可能為第5類OTC的主要機制,因為有學者[9]研究發現,伴有纖維化及骨化的乳頭狀癌更易發生淋巴結轉移及腺外侵犯。

目前,第5類OTC在臨床上非常罕見,僅有少量的病例報道,因此還未形成規范的臨床診斷和治療指南。多數學者[10-13]認為,行甲狀腺全部切除+功能性頸淋巴結清掃術可以降低局部復發及遠處轉移的風險,同時有利于后續131I治療,因此推薦其為以頸部淋巴結轉移為首發癥狀的OTC的首選治療方法。而部分學者[14-15]認為,第5類OTC患者術前評估未見惡行征象,甚至術后常規病理學檢查也未發現惡行病變,且頸部淋巴結中發現的甲狀腺癌并不一定是轉移癌,因此認為可僅行局部腫塊切除或僅需臨床隨訪觀察。此依據主要是:OTC一般預后良好,且由于甲狀腺分泌的激素對人體有重要作用,保留甲狀腺組織可提高患者生存質量。

本病例經討論后認為,預防性行甲狀腺全部切除術+右側頸部第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ及Ⅵ區淋巴結清掃術能有效提高患者的生存率及降低復發風險,同時有助于術后進一步行TSH抑制治療和131I治療。盡管患者甲狀腺內未發現原發腫瘤,但患者Ⅳ區轉移的淋巴結直徑達2 cm,且術后常規病理學檢查結果提示Ⅳ區淋巴結的周圍間質存在癌細胞浸潤,因此其復發危險度為中危,可行131I治療,這樣有利于監測疾病的復發和轉移,故建議患者行131I治療。術后對患者進行定期復查,以便于及時發現和處理潛在問題。

總之,第5類OTC在臨床上十分罕見,其發病機制以及病灶隱匿的原因尚不清楚,同時由于該疾病的特殊性,也還未形成規范的臨床診治方案。因此需要廣大臨床工作者進一步探討和研究,以期早日為此類患者制定更為合理、更為安全有效的治療方案。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者均聲明不存在利益沖突

作者貢獻聲明:黃龍鳳負責收集資料、查閱文獻、撰寫及修改文章;程詩露負責收集資料及查閱文獻;朱敏負責圖片采集、文章設計;胡錕負責文章審閱、指導及最終版本修訂;

倫理聲明:該研究通過了荊州市中心醫院倫理審查委員會的審批,批文編號:2023-135-01。