引用本文: 劉云平, 姚佐懿. 下肢深靜脈血栓形成后綜合征合并動靜脈瘺形成1例報道. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(11): 1396-1398. doi: 10.7507/1007-9424.202402023 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

動靜脈瘺分為先天性及后天性,后天性動靜脈瘺的形成通常由醫源性損傷、外傷、感染、腫瘤等因素造成[1],也可繼發于靜脈疾病例如下肢深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)、髂靜脈壓迫綜合征(May-Thurner綜合征)或深靜脈血栓形成后綜合征(post-thrombosis syndrome,PTS) [2-5],但這類患者比較少見。DVT患者在進行抗凝及加壓治療后,后續仍出現嚴重的肢體腫脹、疼痛、皮膚改變的表現,并伴有肢體皮溫升高,腹股溝處捫及震顫,應警惕PTS伴動靜脈瘺的形成。筆者收治了1例左下肢PTS伴動靜脈瘺形成的患者,采用球囊擴張及支架植入以開通閉塞髂股靜脈,效果較好,現報道如下。

1 病例資料

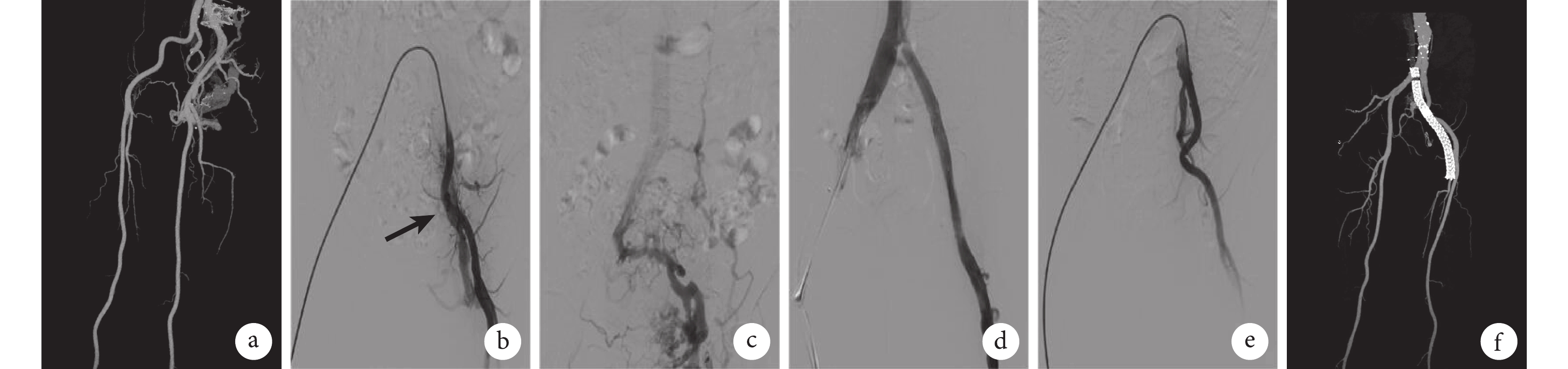

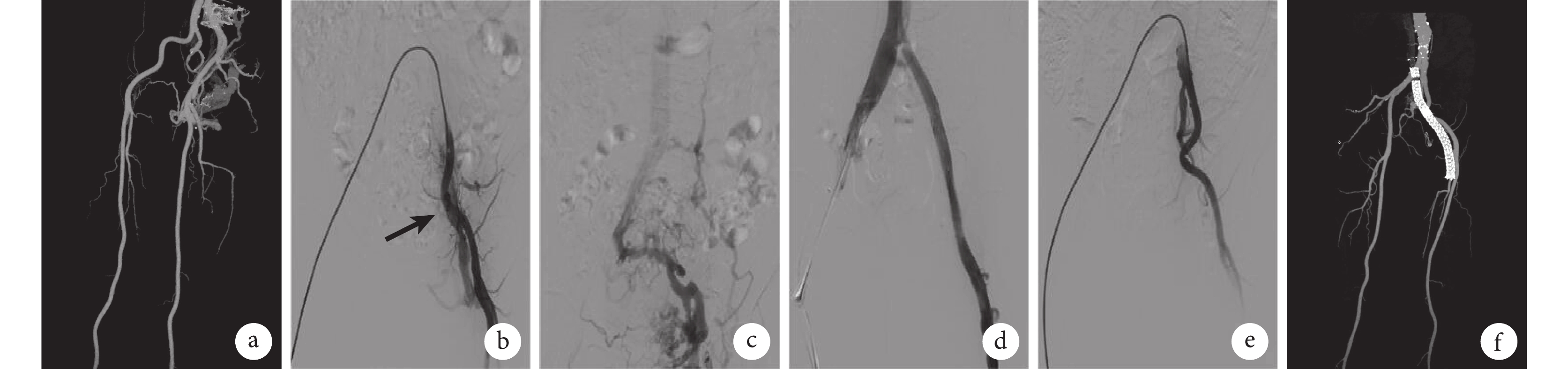

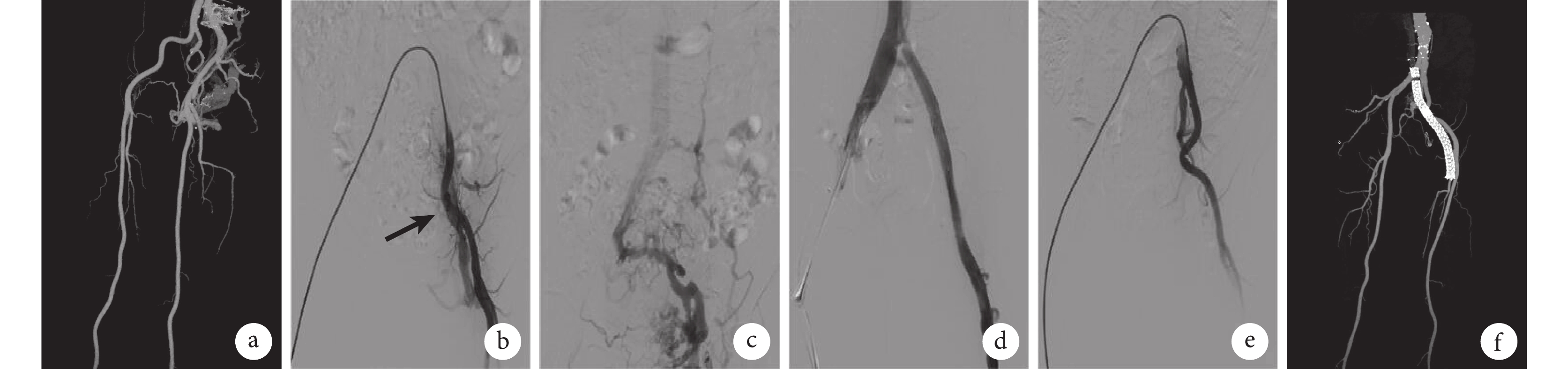

患者,女,69歲,因“發現髂外動靜脈瘺5 d”入院。患者入院前10個月,無明顯誘因出現左下肢腫脹,在當地醫院診治,彩超檢查提示:左側髂靜脈、股總靜脈、股淺靜脈起始段及大隱靜脈起始段血栓形成,給予抗凝及抬高患肢治療后腫脹緩解,后繼續口服抗凝藥物治療(具體情況不詳),左下肢仍有腫脹,平臥休息及抬高患肢后好轉。患者入院前1個月,自覺左下肢腫脹加重,以大腿為甚,伴皮溫升高。既往無外傷史及手術史。查體:左下肢腫脹,以大腿為甚,左膝上下10 cm處的周徑分別為63 cm和40 cm,右膝上下10 cm處周徑分別為43 cm和34 cm,無淺表靜脈曲張,無色素沉著,無潰瘍形成,左下肢皮溫較對側稍高,左側腹股溝處捫及震顫,左側股動脈、腘動脈和足背動脈捫及明顯搏動。患者入院后彩超檢查提示:左側髂外動脈及髂外靜脈之間可見瘺口,遠端髂外靜脈及股總靜脈頻譜動脈化,考慮髂外動脈-髂外靜脈瘺形成。下肢CT血管成像(computed tomography angiography,CTA)提示左側髂靜脈和股靜脈于動脈相顯影,髂動脈與髂靜脈交通,髂靜脈周圍見大量側支循環形成(圖1a),盆腔未見腫瘤及腫大淋巴結。

圖1

示患者術前CTA、術中影像及術后CTA檢查結果

圖1

示患者術前CTA、術中影像及術后CTA檢查結果

a:術前下肢CTA提示左側髂靜脈和股靜脈于動脈相顯影,髂動脈與髂靜脈交通,髂靜脈周圍見大量側支循環形成;b:術中經髂動脈造影時見髂股靜脈顯影(黑箭); c:術中經腘靜脈造影提示股靜脈近端及髂靜脈閉塞,周圍大量側支循環形成;d:于患者左側髂總靜脈、髂外靜脈及股總靜脈近端植入支架后,髂股靜脈通暢,周圍側支循環消失;e:經翻山鞘造影,髂動脈-髂靜脈交通血流消失;f:術后6周復查下肢CTA,見支架形態好,未見移位,動靜脈瘺基本消失

治療方法:患者取仰臥位,利多卡因局部麻醉后,以Seldinger法穿刺右側股動脈,導入翻山鞘至左側髂外動脈造影,可見髂外動脈與髂外靜脈動靜脈瘺形成,髂靜脈、股靜脈顯影(圖1b)。穿刺患者左側腘靜脈,導入5F血管鞘后造影,可見左側股靜脈近端及髂靜脈閉塞,血液經盆腔粗大側支進入右側髂靜脈,最終匯入下腔靜脈(圖1c)。術中診斷為深靜脈血栓形成后髂靜脈閉塞伴動靜脈內瘺形成。260 cm泥鰍導絲配合單彎導管通過髂股靜脈閉塞段進入下腔靜脈后,分別用6 mm×60 mm、10 mm×60 mm及12 mm×60 mm球囊導管(Powerflex PRO,Cordis Corp)逐級進行球囊擴張,并植入12 mm×100 mm及12 mm×80 mm裸支架(Venovo,Bard Medical)各1枚。植入支架后經腘靜脈血管鞘造影提示,髂股靜脈通暢,支架形態好,支架進入下腔靜脈約1 cm左右,側支循環基本消失(圖1d)。經翻山鞘再次對髂股動脈造影,可見動靜脈瘺基本消失(圖1e)。術后給予患者口服利伐沙班20 mg、1次/d抗凝治療。結果:術后患者左下肢腫脹及疼痛明顯減輕,皮溫較對側相似,腹股溝處未捫及震顫,未聞及血管雜音,5 d后左下肢膝上、下10 cm處周徑分別為45 cm及39 cm。術后6周復查雙下肢CTA,顯示左側髂股靜脈支架通暢,支架形態好,未見移位,動靜脈瘺基本消失(圖1f)。出院后囑患者長期穿彈力襪,繼續口服利伐沙班抗凝治療1年。術后長期結果有待進一步隨訪。

2 討論

PTS 是DVT 的最常見并發癥,據文獻[6-7]報道,即使在標準抗凝情況下,2年內20%~50%的DVT患者會出現PTS,高達10%的患者會出現嚴重的癥狀。但是PTS患者合并動靜脈瘺的發生較少見, Yuan等[8]報道,同期475例PTS患者發現24例獲得性動靜脈瘺,比率約為5.05%。繼發于PTS的動靜脈瘺形成機制仍不明確,但根據PTS的血流動力學特點,靜脈高壓和側支循環的形成可能與動靜脈瘺的形成相關。一方面,血栓形成后靜脈的高壓和血管的重塑會導致新生血管的形成[9-10];另一方面,潛在存在的微動靜脈網由于靜脈高壓和側支循環的形成明顯擴張,這兩方面都可能造成局部動靜脈瘺的形成。

對于PTS合并動靜脈瘺形成的診斷主要依靠病史及相關輔助檢查。患者通常有DVT病史。輔助檢查包括超聲及CTA。對于門診患者,可先通過超聲檢查進行篩查,超聲下可發現動靜脈瘺的瘺管形成,瘺管內的高速湍流及靜脈內的動脈化波形。入院后再進行CTA檢查或動靜脈造影來確診。這類動靜脈瘺在CTA上很難發現瘺口的具體位置,但大多數都發生在髂動脈-髂靜脈之間。Yuan等[8]的報道中,24例繼發于DVT的獲得性動靜脈瘺患者,瘺口位置均位于髂股動脈-髂股靜脈之間,動靜脈瘺呈“云霧狀”改變。Hoshino等[11]報道的3例PTS合并動靜脈瘺患者,CTA檢查均出現了在動脈相時髂股靜脈的增強。

由于本例患者有DVT病史,沒有醫源性損傷、外傷、腫瘤、感染等因素,故考慮系PTS導致的靜脈高壓引起了動靜脈瘺的形成,在動靜脈造影明確診斷以后,沒有經動脈進行彈簧圈的栓塞或是經動脈端使用覆膜支架,而是在靜脈端通過球囊擴張及支架植入的方式先開通髂股靜脈,解除患者靜脈高壓的狀態,患者術中的即時影像及術后6周復查的CTA影像均提示該治療方式取得了滿意的效果。對于PTS 合并動靜脈瘺的治療,國內外報道的方式包括栓塞瘺口、動脈端覆膜支架植入、靜脈端支架植入及外科手術下靜脈旁路的建立[1-3, 8]。由于PTS 合并動靜脈瘺的主要病理機制是靜脈高壓的形成,且確定動靜脈瘺口位置非常困難,栓塞瘺口或經動脈端植入覆膜支架是不必要的,也難以取得滿意的效果,術后有非常高的復發率[8, 12]。優先解除靜脈高壓會具有更好的臨床效果。Hoshino等[11]報道的2例有癥狀PTS合并動靜脈瘺患者的治療方式均是通過靜脈支架植入開通閉塞髂股靜脈,術后患者腫脹明顯緩解,潰瘍逐漸愈合。Yuan等[8]的回顧性研究報道7例患者接受了髂靜脈支架植入術,術后均取得了滿意的效果,無復發。靜脈支架在治療髂靜脈閉塞方面由于其安全性及有效性已被廣為接受[13],可作為有癥狀的PTS 合并動靜脈瘺患者的首選治療方式。

重要聲明

利益沖突聲明: 在撰寫本文期間,我鄭重聲明不存在任何利益沖突存在。

作者貢獻聲明: 劉云平負責臨床資料收集及文章撰寫;姚佐懿主要負責對文章中的復雜或者困難的問題給予重要指導。

倫理聲明:本報道病例通過了成都市第五人民醫院倫理委員會的審批,批文編號:倫審2020-029(科)-01。

動靜脈瘺分為先天性及后天性,后天性動靜脈瘺的形成通常由醫源性損傷、外傷、感染、腫瘤等因素造成[1],也可繼發于靜脈疾病例如下肢深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)、髂靜脈壓迫綜合征(May-Thurner綜合征)或深靜脈血栓形成后綜合征(post-thrombosis syndrome,PTS) [2-5],但這類患者比較少見。DVT患者在進行抗凝及加壓治療后,后續仍出現嚴重的肢體腫脹、疼痛、皮膚改變的表現,并伴有肢體皮溫升高,腹股溝處捫及震顫,應警惕PTS伴動靜脈瘺的形成。筆者收治了1例左下肢PTS伴動靜脈瘺形成的患者,采用球囊擴張及支架植入以開通閉塞髂股靜脈,效果較好,現報道如下。

1 病例資料

患者,女,69歲,因“發現髂外動靜脈瘺5 d”入院。患者入院前10個月,無明顯誘因出現左下肢腫脹,在當地醫院診治,彩超檢查提示:左側髂靜脈、股總靜脈、股淺靜脈起始段及大隱靜脈起始段血栓形成,給予抗凝及抬高患肢治療后腫脹緩解,后繼續口服抗凝藥物治療(具體情況不詳),左下肢仍有腫脹,平臥休息及抬高患肢后好轉。患者入院前1個月,自覺左下肢腫脹加重,以大腿為甚,伴皮溫升高。既往無外傷史及手術史。查體:左下肢腫脹,以大腿為甚,左膝上下10 cm處的周徑分別為63 cm和40 cm,右膝上下10 cm處周徑分別為43 cm和34 cm,無淺表靜脈曲張,無色素沉著,無潰瘍形成,左下肢皮溫較對側稍高,左側腹股溝處捫及震顫,左側股動脈、腘動脈和足背動脈捫及明顯搏動。患者入院后彩超檢查提示:左側髂外動脈及髂外靜脈之間可見瘺口,遠端髂外靜脈及股總靜脈頻譜動脈化,考慮髂外動脈-髂外靜脈瘺形成。下肢CT血管成像(computed tomography angiography,CTA)提示左側髂靜脈和股靜脈于動脈相顯影,髂動脈與髂靜脈交通,髂靜脈周圍見大量側支循環形成(圖1a),盆腔未見腫瘤及腫大淋巴結。

圖1

示患者術前CTA、術中影像及術后CTA檢查結果

圖1

示患者術前CTA、術中影像及術后CTA檢查結果

a:術前下肢CTA提示左側髂靜脈和股靜脈于動脈相顯影,髂動脈與髂靜脈交通,髂靜脈周圍見大量側支循環形成;b:術中經髂動脈造影時見髂股靜脈顯影(黑箭); c:術中經腘靜脈造影提示股靜脈近端及髂靜脈閉塞,周圍大量側支循環形成;d:于患者左側髂總靜脈、髂外靜脈及股總靜脈近端植入支架后,髂股靜脈通暢,周圍側支循環消失;e:經翻山鞘造影,髂動脈-髂靜脈交通血流消失;f:術后6周復查下肢CTA,見支架形態好,未見移位,動靜脈瘺基本消失

治療方法:患者取仰臥位,利多卡因局部麻醉后,以Seldinger法穿刺右側股動脈,導入翻山鞘至左側髂外動脈造影,可見髂外動脈與髂外靜脈動靜脈瘺形成,髂靜脈、股靜脈顯影(圖1b)。穿刺患者左側腘靜脈,導入5F血管鞘后造影,可見左側股靜脈近端及髂靜脈閉塞,血液經盆腔粗大側支進入右側髂靜脈,最終匯入下腔靜脈(圖1c)。術中診斷為深靜脈血栓形成后髂靜脈閉塞伴動靜脈內瘺形成。260 cm泥鰍導絲配合單彎導管通過髂股靜脈閉塞段進入下腔靜脈后,分別用6 mm×60 mm、10 mm×60 mm及12 mm×60 mm球囊導管(Powerflex PRO,Cordis Corp)逐級進行球囊擴張,并植入12 mm×100 mm及12 mm×80 mm裸支架(Venovo,Bard Medical)各1枚。植入支架后經腘靜脈血管鞘造影提示,髂股靜脈通暢,支架形態好,支架進入下腔靜脈約1 cm左右,側支循環基本消失(圖1d)。經翻山鞘再次對髂股動脈造影,可見動靜脈瘺基本消失(圖1e)。術后給予患者口服利伐沙班20 mg、1次/d抗凝治療。結果:術后患者左下肢腫脹及疼痛明顯減輕,皮溫較對側相似,腹股溝處未捫及震顫,未聞及血管雜音,5 d后左下肢膝上、下10 cm處周徑分別為45 cm及39 cm。術后6周復查雙下肢CTA,顯示左側髂股靜脈支架通暢,支架形態好,未見移位,動靜脈瘺基本消失(圖1f)。出院后囑患者長期穿彈力襪,繼續口服利伐沙班抗凝治療1年。術后長期結果有待進一步隨訪。

2 討論

PTS 是DVT 的最常見并發癥,據文獻[6-7]報道,即使在標準抗凝情況下,2年內20%~50%的DVT患者會出現PTS,高達10%的患者會出現嚴重的癥狀。但是PTS患者合并動靜脈瘺的發生較少見, Yuan等[8]報道,同期475例PTS患者發現24例獲得性動靜脈瘺,比率約為5.05%。繼發于PTS的動靜脈瘺形成機制仍不明確,但根據PTS的血流動力學特點,靜脈高壓和側支循環的形成可能與動靜脈瘺的形成相關。一方面,血栓形成后靜脈的高壓和血管的重塑會導致新生血管的形成[9-10];另一方面,潛在存在的微動靜脈網由于靜脈高壓和側支循環的形成明顯擴張,這兩方面都可能造成局部動靜脈瘺的形成。

對于PTS合并動靜脈瘺形成的診斷主要依靠病史及相關輔助檢查。患者通常有DVT病史。輔助檢查包括超聲及CTA。對于門診患者,可先通過超聲檢查進行篩查,超聲下可發現動靜脈瘺的瘺管形成,瘺管內的高速湍流及靜脈內的動脈化波形。入院后再進行CTA檢查或動靜脈造影來確診。這類動靜脈瘺在CTA上很難發現瘺口的具體位置,但大多數都發生在髂動脈-髂靜脈之間。Yuan等[8]的報道中,24例繼發于DVT的獲得性動靜脈瘺患者,瘺口位置均位于髂股動脈-髂股靜脈之間,動靜脈瘺呈“云霧狀”改變。Hoshino等[11]報道的3例PTS合并動靜脈瘺患者,CTA檢查均出現了在動脈相時髂股靜脈的增強。

由于本例患者有DVT病史,沒有醫源性損傷、外傷、腫瘤、感染等因素,故考慮系PTS導致的靜脈高壓引起了動靜脈瘺的形成,在動靜脈造影明確診斷以后,沒有經動脈進行彈簧圈的栓塞或是經動脈端使用覆膜支架,而是在靜脈端通過球囊擴張及支架植入的方式先開通髂股靜脈,解除患者靜脈高壓的狀態,患者術中的即時影像及術后6周復查的CTA影像均提示該治療方式取得了滿意的效果。對于PTS 合并動靜脈瘺的治療,國內外報道的方式包括栓塞瘺口、動脈端覆膜支架植入、靜脈端支架植入及外科手術下靜脈旁路的建立[1-3, 8]。由于PTS 合并動靜脈瘺的主要病理機制是靜脈高壓的形成,且確定動靜脈瘺口位置非常困難,栓塞瘺口或經動脈端植入覆膜支架是不必要的,也難以取得滿意的效果,術后有非常高的復發率[8, 12]。優先解除靜脈高壓會具有更好的臨床效果。Hoshino等[11]報道的2例有癥狀PTS合并動靜脈瘺患者的治療方式均是通過靜脈支架植入開通閉塞髂股靜脈,術后患者腫脹明顯緩解,潰瘍逐漸愈合。Yuan等[8]的回顧性研究報道7例患者接受了髂靜脈支架植入術,術后均取得了滿意的效果,無復發。靜脈支架在治療髂靜脈閉塞方面由于其安全性及有效性已被廣為接受[13],可作為有癥狀的PTS 合并動靜脈瘺患者的首選治療方式。

重要聲明

利益沖突聲明: 在撰寫本文期間,我鄭重聲明不存在任何利益沖突存在。

作者貢獻聲明: 劉云平負責臨床資料收集及文章撰寫;姚佐懿主要負責對文章中的復雜或者困難的問題給予重要指導。

倫理聲明:本報道病例通過了成都市第五人民醫院倫理委員會的審批,批文編號:倫審2020-029(科)-01。