引用本文: 張燕, 劉航, 方向. TEP日間手術使用中醫針法鎮痛的效果分析研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(8): 933-939. doi: 10.7507/1007-9424.202403031 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腹股溝疝在我國是一種常見疾病,尤其多發于嬰幼兒和中、老年人。調查顯示,60歲以上老年人中,腹股溝疝患病率高達1.13%[1]。對于中、老年患者,手術是唯一的治愈方式。目前,腹腔鏡下腹膜前間隙無張力疝修補術(total extraperitoneal preperitoneal repair,TEP)已被廣泛應用,臨床效果良好,適合日間手術,具有較好的衛生經濟學意義[2-3]。

為了進一步優化術后康復效果,快速康復理念在腹股溝疝修補術后得到應用[4-6]。術后疼痛是影響康復的主要因素,早期疼痛控制不佳可引發慢性疼痛,因此疝修補術后疼痛逐漸成為臨床關注的焦點[7-8]。目前,阿片類鎮痛藥、非甾體類抗炎藥(nonsteroidal anti-inflammatory drugs,NSAIDs)等鎮痛方法雖可選用,但因其副作用[9-10]在腹腔鏡下腹股溝疝修補術中常影響術后康復。探索副作用更小的中醫鎮痛方法具有重要意義,并且已有相關研究[11]報道中醫針法鎮痛有確切的療效,已應用于胸外科、婦產科、神經外科等領域[11-15]。本研究探討了腹腔鏡下腹股溝疝修補術后中醫針法鎮痛的效果,該方法有效減少了傳統藥物帶來的副作用,對快速康復理念的實踐具有重要意義,有利于推動腹股溝疝術后康復治療。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選擇筆者所在醫院疝外科2022年5月至2023年5月期間收治的擬行腹腔鏡下單側TEP的患者作為研究對象進行前瞻性分析研究,術前給患者進行充分的病情講解,簽署知情同意書,患者簽字后自愿參與研究。該研究通過了德陽市人民醫院倫理委員會的審批,批文編號:LWH-OP-006-A04-V2.0;同時完成了臨床試驗注冊與備案(注冊號:MR-51-22-008209)。

1.2 研究對象的納入、排除及退出標準

1.2.1 納入標準

① 單側原發性腹股溝疝,根據臨床表現和 B 超檢查確診;② 年齡45~80歲;③ 身體一般情況能耐受麻醉和手術;④ 行單側腹腔鏡TEP治療;⑤ 患者在簽署知情同意書下同意接受本次科研的治療方法。

1.2.2 排除標準

① 嵌頓性腹股溝疝;② 有精神心理疾病或治療中不能進行正常交流者;③ 處于急、慢性感染期患者;④ 有急、慢性疼痛基礎疾病者;⑤ 有糖尿病、甲狀腺功能亢進癥等可能影響患者神經感受的基礎疾病者;⑥ 既往有腹腔手術史及腹腔粘連病史患者;⑦ 有消化道潰瘍等既往病史的患者;⑧ 拒絕進行此項研究者。

1.2.3 退出標準

① 術式有改變者;② 術中發現為雙側腹股溝疝行雙側TEP者;③ 追加了計劃外鎮痛方式者;④ 研究過程中自動要求退出者;⑤ 不能配合研究指標收集者。

1.3 治療

1.3.1 手術步驟

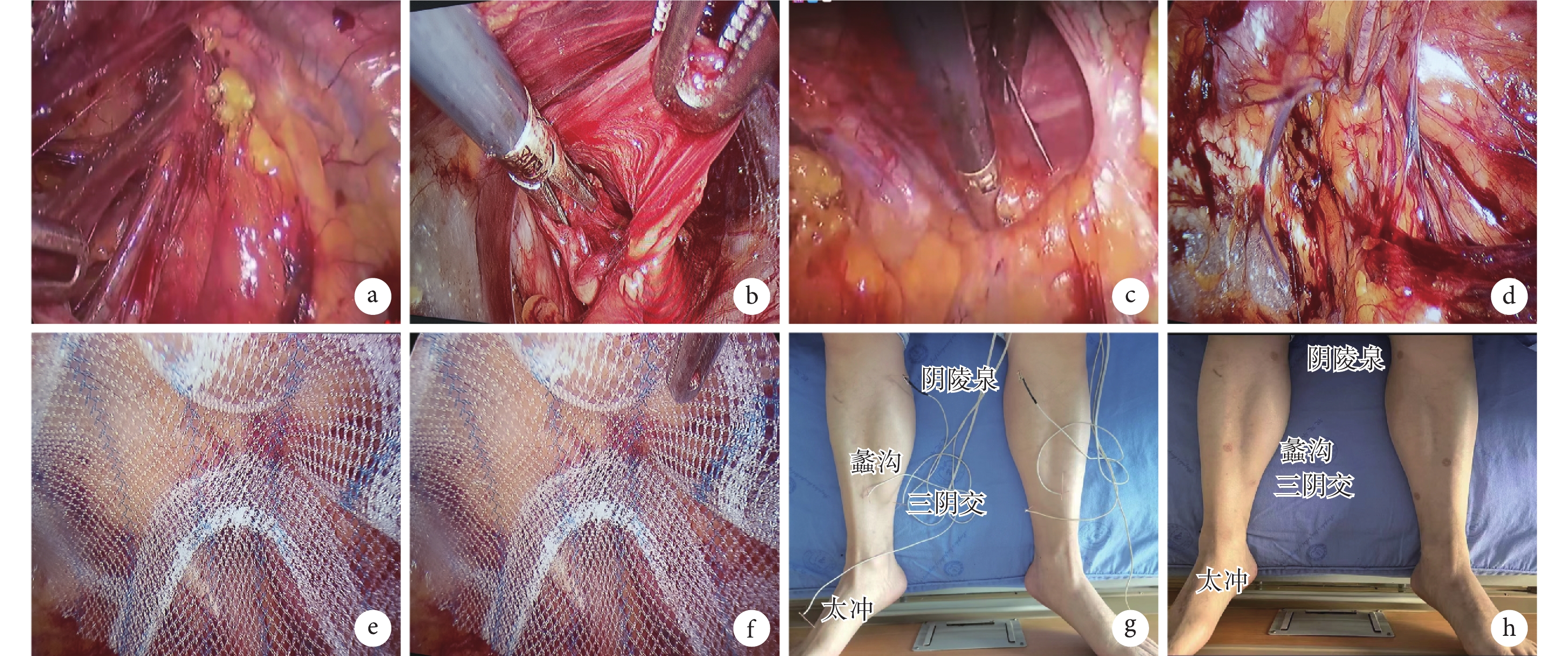

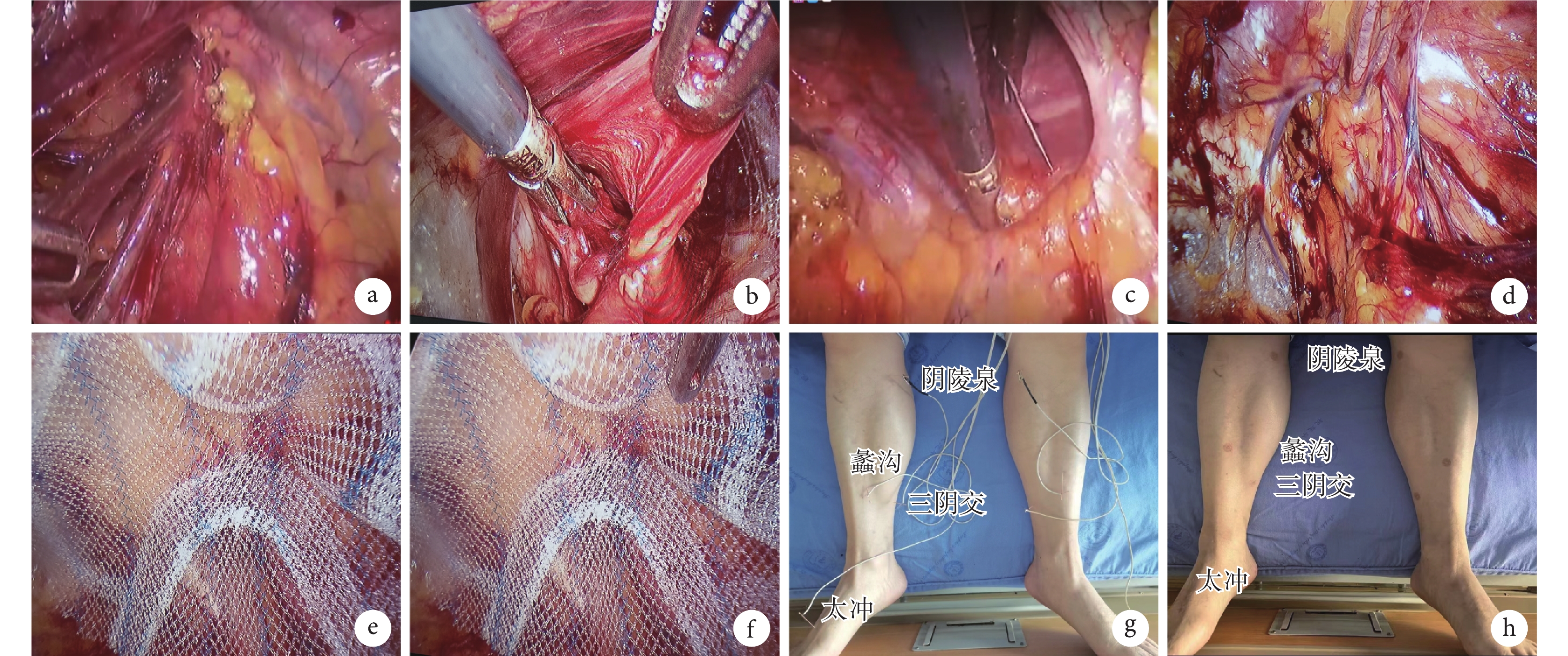

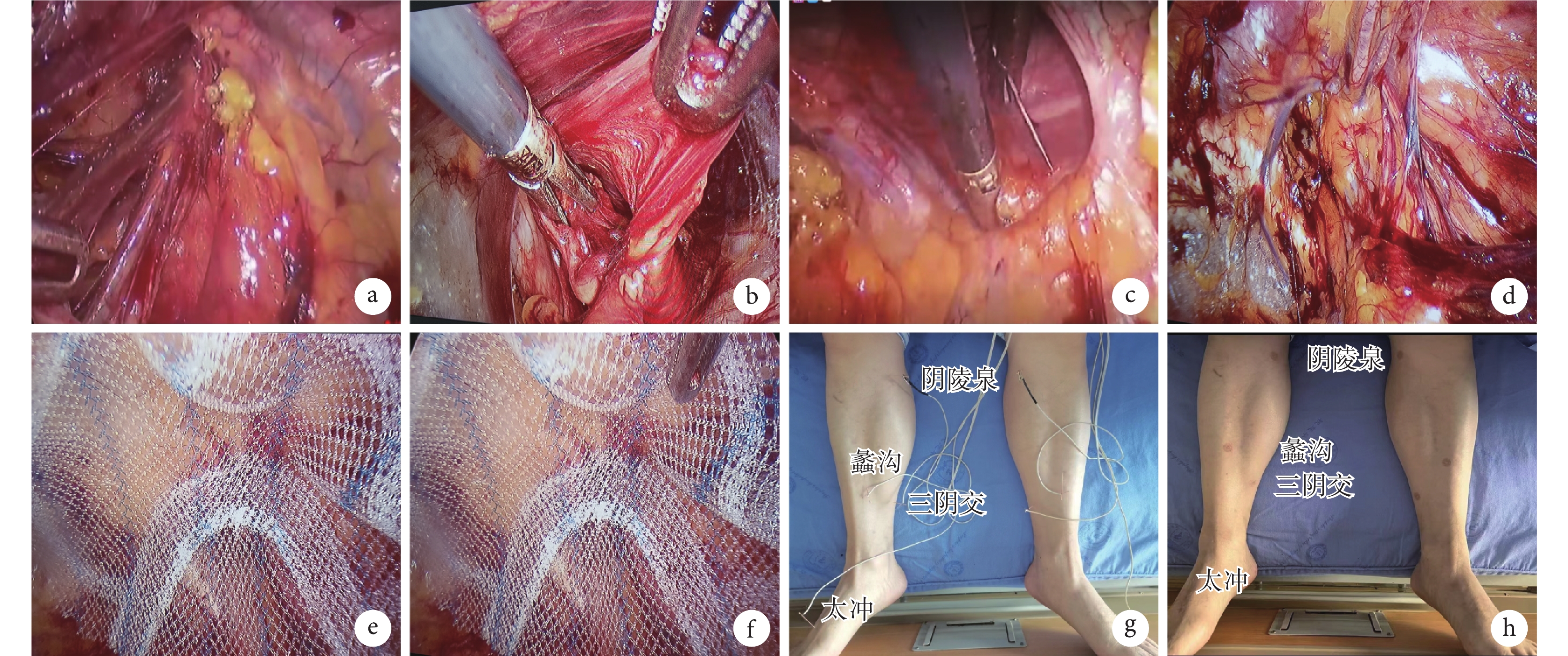

所有患者均給予相同的術前及術中治療。術前均行常規準備,術前禁食至少8 h,禁飲至少2 h。患者均接受同質化的全身麻醉,給予丙泊酚 0.2~0.4 mg/kg、米達唑侖0.04~0.06 mg/kg,阿曲庫銨 0.3~0.4 mg/kg和鹽酸瑞芬太尼0.001 mg/kg 4種藥物作為誘導;維持時使用靜脈泵,持續給予丙泊酚 100~150 μg /(kg·min),麻醉醫生根據術中腹部肌張力情況為其間斷靜脈注射肌肉松弛劑阿曲庫銨 0.5 mg/kg。 麻醉顯效后于臍下緣切開皮膚1 cm,置入10 mm穿刺鞘作為觀察孔;于下腹正中臍與恥骨結節連線的中上1/3交界處切開皮膚置入5 mm穿刺鞘作為副操作孔;于下腹正中臍與恥骨結節連線的中下1/3處切開皮膚置入10 mm穿刺鞘作為主操作孔。 游離疝囊并回納到腹膜前間隙(圖1a),縫合關閉疝環口(圖1b和1c);于主操作孔穿刺鞘外下方游離輸精管6 cm長使其腹壁化(圖1d)。于腹膜前間隙放置補片,補片外側至外下方離精索腹壁化后的腹膜 1 cm, 補片內側超過中線,內下方在恥骨膀胱間隙,補片超過恥骨聯合中線1 cm,妥善固定補片(圖1e和1f)。觀察創面無活動性出血,緩慢放出創腔氣體,清點器械紗布,縫合切口,羅派卡因100 mg分點局部浸潤3個切口,術畢。麻醉恢復后回病房,按組別接受不同的術后鎮痛治療。

圖1

示TEP術中主要手術步驟及中醫針法治療照片

圖1

示TEP術中主要手術步驟及中醫針法治療照片

a:游離腹膜前間隙; b:找準疝環口; c:縫扎疝環口;d:精索腹壁化;e:安置補片; f:鋪平補片;g:術后電針刺激;h:術后埋針治療

1.3.2 鎮痛方法

將符合納入標準的研究對象,按不同鎮痛方法,采用完全隨機方法分為中醫針法鎮痛組、中醫針法加西藥鎮痛組(簡稱中西醫鎮痛組)和西藥鎮痛組3組,以患者出手術室時記為術后0 h。中醫針法鎮痛組:在術后2 h選取太沖、蠡溝、陰陵泉和三陰交穴位電針治療20 min(圖1g),然后埋撳針至術后第3天(圖1h);中西醫鎮痛組:在術后2 h選取太沖、蠡溝、陰陵泉和三陰交穴位電針治療20 min,然后埋撳針至術后第3天,并在術后2 h予以塞來昔布0.2 g、2次/d(首劑加倍)口服至術后第3天;西藥鎮痛組:在術后2 h予以塞來昔布0.2 g、2次/d((首劑加倍)口服至術后第3天。

1.4 觀察指標

分別于術后1 h、6 h、次日晨擬出院時、48 h、72 h和96 h通過當面或電話隨訪方式進行疼痛評分 [采用疼痛數字評分法(numerical rating scale,NRS) ][16-17],并于手術次日晨統計患者術后開始下床活動的時間、排尿時間、腸排氣時間,以及術后發熱煩躁、皮膚瘙癢、頭暈嗜睡等發生情況。

1.5 統計學方法

數據分析采用 SPSS 22.0軟件完成。計數資料以“例(%)”表示,使用四格表或R×C列聯表χ2檢驗,或者Fisher確切概率法;計量資料經Kolmogorov-Smirnov檢驗符合正態分布,用均數±標準差( ±s)表示,使用單因素方差分析,保證方差齊性的條件下行LSD 事后檢驗;使用重復測量資料的方差分析比較各時間點的疼痛NRS評分;采用成組t檢驗比較同組老年患者和非老年患者術后疼痛NRS評分的差異。檢驗水準α=0.05。

±s)表示,使用單因素方差分析,保證方差齊性的條件下行LSD 事后檢驗;使用重復測量資料的方差分析比較各時間點的疼痛NRS評分;采用成組t檢驗比較同組老年患者和非老年患者術后疼痛NRS評分的差異。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入研究對象的基本資料

經過納入標準和排除標準篩選后,本研究納入腹腔鏡下行單側TEP患者共 129例,按完全隨機方法均分成3組,其中2例患者因操作困難中轉開腹以及2例患者因術中發現為雙側腹股溝疝改行雙側疝修補手術而退出研究;另外有3例患者因無法配合行疼痛NRS評估而不得不終止研究;術后恢復過程中有10例額外追加了止痛方式予以剔除。最后有 112例患者完成研究,其中中醫針法鎮痛組40例、中西醫鎮痛組43例、西藥鎮痛組29例。3組患者的基本資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,具體見表1。

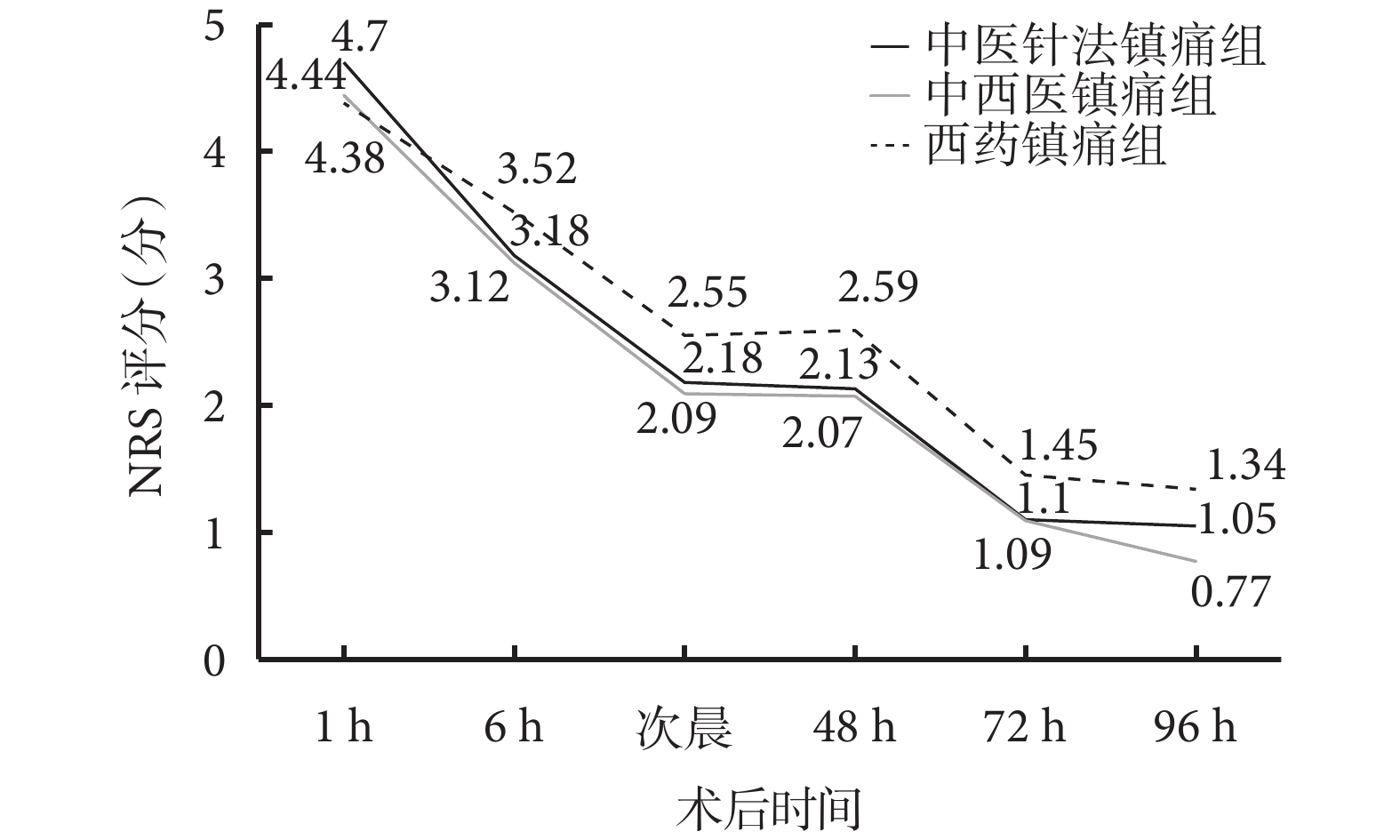

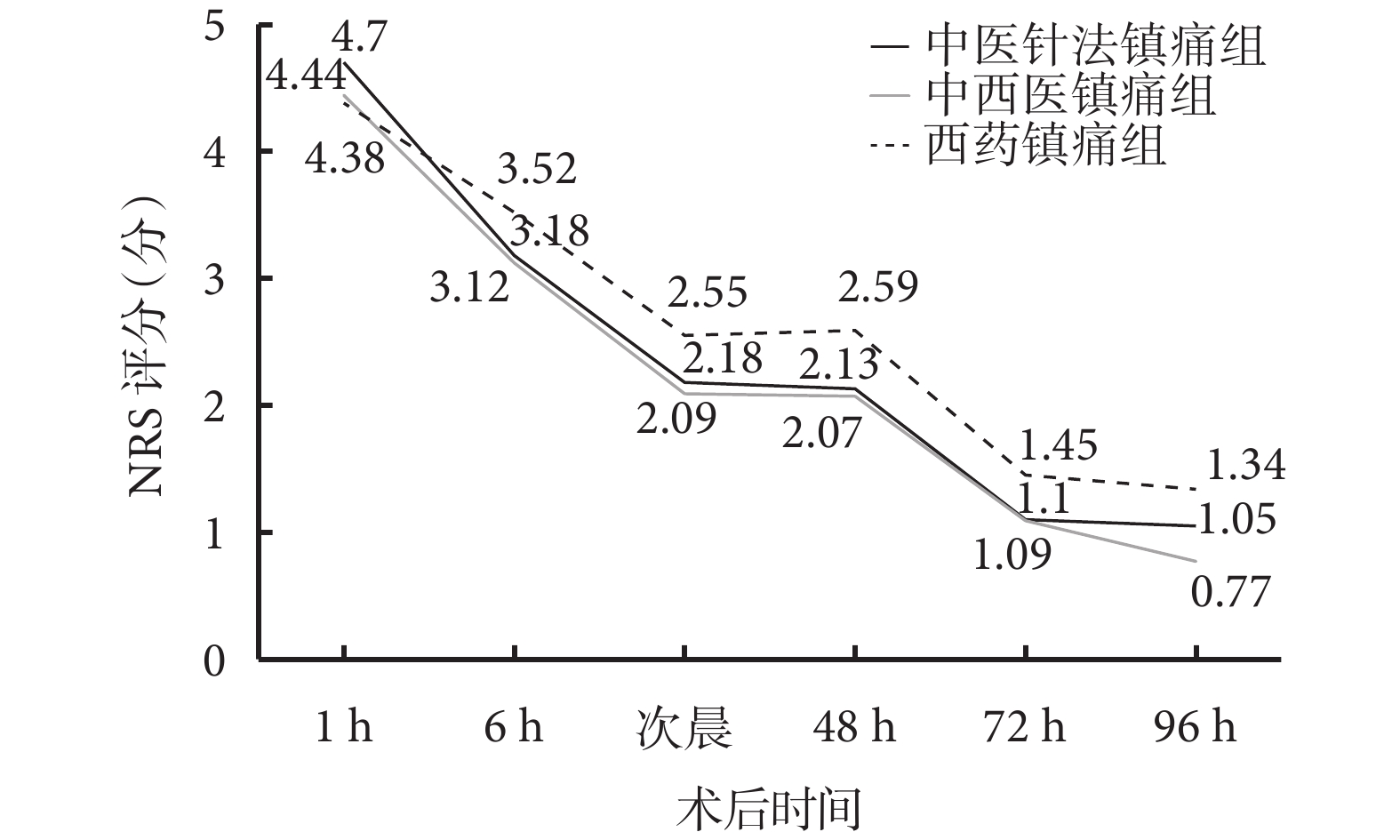

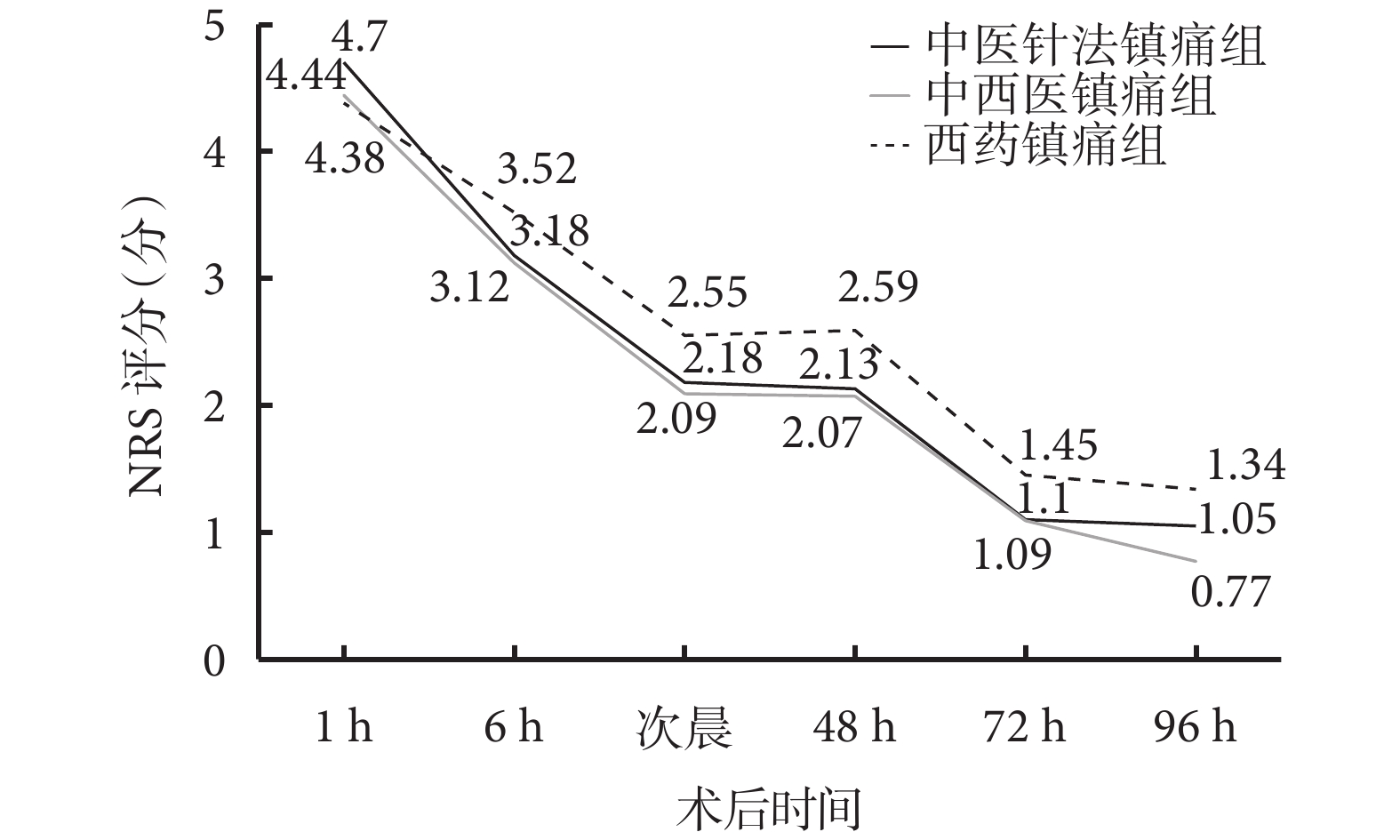

2.2 3組患者術后各時間點疼痛NRS評分結果

3組患者術后各時間點疼痛 NRS評分結果比較見圖2和表2。由圖2和表2可見,鎮痛前(術后1 h )的NRS評分3組間差異無統計學意義(P>0.05);鎮痛后(術后 6 h、次日晨、48 h、72 h和96 h)的NRS 評分3組間差異有統計學意義(P<0.05),中醫針法鎮痛組及中西醫鎮痛組鎮痛后的NRS評分均低于西藥鎮痛組。進一步采用LSD法行兩兩比較,結果顯示:中醫針法鎮痛組和中西醫鎮痛組分別與西藥鎮痛組比較,鎮痛后各時間點的NRS評分差異均有統計學意義(P<0.05),鎮痛效果均強于西藥鎮痛組;而中醫針法鎮痛組與中西醫鎮痛組比較,術后72 h內的NRS 評分差異均無統計學意義(P>0.05),但術后96 h 的NRS評分差異有統計學意義(P<0.05),具體見表3。本研究為探討在不同年齡段患者中的鎮痛效果,對術后96 h的中醫針法鎮痛組及中西醫鎮痛組患者進行了進一步地細化比較,將2組患者以65歲為界分為老年患者組(>65歲)及非老年患者組(≤65歲),結果顯示:對于老年患者,中西醫鎮痛組與中醫針法鎮痛組比較, NRS 評分差異無統計學意義(P>0.05);而對于非老年患者,中西醫鎮痛組的NRS評分低于中醫針法鎮痛組,差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表4。

圖2

示3組患者術后疼痛NRS評分變化趨勢

圖2

示3組患者術后疼痛NRS評分變化趨勢

±s,分)

±s,分)

±s,分)

±s,分)

2.3 3組患者術后恢復情況比較結果

患者術后腸排氣時間、首次排尿時間及首次下床活動時間3組間比較差異有統計學意義(P<0.05),具體見表5。進一步采用LSD法行兩兩比較,結果顯示:中西醫鎮痛組和中醫針法鎮痛組的術后恢復情況均優于西藥鎮痛組,差異均有統計學意義(P<0.05),而中西醫鎮痛組與中醫針法鎮痛組的術后恢復情況相當,差異無統計學意義(P>0.05)。具體見表6。

2.4 3 組患者術后其他并發癥發生情況比較

患者術后其他并發癥包括發熱煩躁、皮膚瘙癢及頭暈嗜睡的發生情況,3組間比較差異均無統計學意義(P>0.05),具體見表5。患者術后次日晨出院情況:中醫針法鎮痛組出院39例(97.5%),中西醫鎮痛組出院43例(100%),西藥鎮痛組出院25例(86.2%),中醫針法鎮痛組與中西醫鎮痛組術后次日出院情況優于西藥鎮痛組(P<0.05)。

3 討論

目前,腹腔鏡下腹股溝疝修補術后患者的鎮痛主要采用NSAIDs和(或) 阿片類藥物鎮痛的方法,NSAIDs 已經廣泛用于患者圍手術期的鎮痛,其對中度以下疼痛的緩解效果較好,但是對痛覺程度較重患者效果欠佳,且對胃腸道功能恢復沒有積極作用。而使用阿片類鎮痛藥物副作用就更多,可導致木僵、昏迷、呼吸抑制等,因此我們還需要探尋新的鎮痛方法。已有相關領域研究報道中醫針法鎮痛有確切的療效,通過針刺穴位治療可以提高疼痛感受閾值和耐受閾值,從而達到良好的止痛效果,且不良反應少,優點突出,目前已有部分領域在應用,可明顯降低患者的術后疼痛評分[18-23]。穴位刺激在腹腔鏡腹股溝疝修補術中的應用效果怎樣,之前相關的比較詳細的總結報道較少。本研究探究了腹腔鏡腹股溝疝術后使用針刺穴位的鎮痛效果。結果顯示,術后1 h鎮痛前疼痛NRS評分在3組間的差異無統計學意義,但術后96 h內,各觀察時間點中醫針法鎮痛組及中西醫鎮痛組的NRS評分均低于西醫鎮痛組(P<0.05),提示加用中醫針法的鎮痛效果優于單純藥物鎮痛。對于加有中醫針法鎮痛的2個治療組,其術后72 h內的疼痛NRS評分比較差異均無統計學意義,而術后96 h的疼痛NRS評分比較差異有統計學意義(P<0.05)。進一步分析不同年齡段患者的鎮痛效果發現,非老年患者中西醫鎮痛組鎮痛效果最佳;而對于老年患者,中醫針法鎮痛效果與中西醫鎮痛組效果相當。這提示,中醫針法對老年患者的鎮痛效果足夠,并具有簡便性和安全性。但對于疼痛控制方面的研究仍需要從多方面進行綜合評估。

為了加速康復,術后早期下床活動至關重要,可減少深靜脈血栓等的發生[24-25]。本研究發現,中醫針法鎮痛組患者術后首次下床活動時間較西藥鎮痛組早,表明中醫針法鎮痛有助于術后康復。在臨床上,胃腸功能恢復的標志通常以術后首次肛門排氣或排便來確定 [26-27],膀胱功能恢復的指標通常以術后首次自主排尿的時間來確定[28],中醫針法鎮痛組的術后首次腸排氣時間和首次排尿時間均較西藥鎮痛組更短(P<0.05),推測其原因可能是:① 中醫針刺治療可促進胃腸和膀胱功能的恢復;② 降低患者應激反應,減輕胃腸道反應和肌肉麻痹;③ 緩解術后疼痛,提早下床活動,加速胃腸功能和膀胱功能的恢復。在術后并發癥方面,本研究觀察了術后發熱煩躁、皮膚瘙癢、頭暈嗜睡等情況,結果顯示3組間差異無統計學意義(P>0.05)。患者術后次日晨出院情況也顯示中醫針法鎮痛組與中西醫鎮痛組優于西藥鎮痛組(P<0.05)。

綜上所述,本研究結果提示,中醫針法應用于TEP術后的鎮痛效果顯著,可減少或不使用藥物鎮痛,從而減少藥物副作用和醫療費用,具有衛生經濟學意義。中醫針法根據循經選穴,不僅能緩解疼痛、不增加并發癥的發生,還能加速患者的術后康復。臨床上可選擇單一鎮痛方法或多種鎮痛方法相結合,以管理術后疼痛。雖然疝手術損傷較小,但中醫針法鎮痛的應用前景廣闊,目前中醫針法鎮痛已在筆者所在科室的TEP術后應用較多且收效良好,可以替代相當部分的藥物治療。未來研究可進一步探索其在長期住院大手術中的應用,以期為臨床提供更好的術后鎮痛治療方法。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:張燕負責設計和實施研究、采集數據、統計學分析以及撰寫文章;方向負責試驗設計的把控,對文章的知識性內容作批評性審閱;劉航負責對研究進度的監督和文章及統計方法的潤色修改。

倫理聲明:本研究通過了德陽市人民醫院倫理委員會的審批,批文編號:LWH-OP-006-A04-V2.0。

腹股溝疝在我國是一種常見疾病,尤其多發于嬰幼兒和中、老年人。調查顯示,60歲以上老年人中,腹股溝疝患病率高達1.13%[1]。對于中、老年患者,手術是唯一的治愈方式。目前,腹腔鏡下腹膜前間隙無張力疝修補術(total extraperitoneal preperitoneal repair,TEP)已被廣泛應用,臨床效果良好,適合日間手術,具有較好的衛生經濟學意義[2-3]。

為了進一步優化術后康復效果,快速康復理念在腹股溝疝修補術后得到應用[4-6]。術后疼痛是影響康復的主要因素,早期疼痛控制不佳可引發慢性疼痛,因此疝修補術后疼痛逐漸成為臨床關注的焦點[7-8]。目前,阿片類鎮痛藥、非甾體類抗炎藥(nonsteroidal anti-inflammatory drugs,NSAIDs)等鎮痛方法雖可選用,但因其副作用[9-10]在腹腔鏡下腹股溝疝修補術中常影響術后康復。探索副作用更小的中醫鎮痛方法具有重要意義,并且已有相關研究[11]報道中醫針法鎮痛有確切的療效,已應用于胸外科、婦產科、神經外科等領域[11-15]。本研究探討了腹腔鏡下腹股溝疝修補術后中醫針法鎮痛的效果,該方法有效減少了傳統藥物帶來的副作用,對快速康復理念的實踐具有重要意義,有利于推動腹股溝疝術后康復治療。

1 資料與方法

1.1 研究對象

選擇筆者所在醫院疝外科2022年5月至2023年5月期間收治的擬行腹腔鏡下單側TEP的患者作為研究對象進行前瞻性分析研究,術前給患者進行充分的病情講解,簽署知情同意書,患者簽字后自愿參與研究。該研究通過了德陽市人民醫院倫理委員會的審批,批文編號:LWH-OP-006-A04-V2.0;同時完成了臨床試驗注冊與備案(注冊號:MR-51-22-008209)。

1.2 研究對象的納入、排除及退出標準

1.2.1 納入標準

① 單側原發性腹股溝疝,根據臨床表現和 B 超檢查確診;② 年齡45~80歲;③ 身體一般情況能耐受麻醉和手術;④ 行單側腹腔鏡TEP治療;⑤ 患者在簽署知情同意書下同意接受本次科研的治療方法。

1.2.2 排除標準

① 嵌頓性腹股溝疝;② 有精神心理疾病或治療中不能進行正常交流者;③ 處于急、慢性感染期患者;④ 有急、慢性疼痛基礎疾病者;⑤ 有糖尿病、甲狀腺功能亢進癥等可能影響患者神經感受的基礎疾病者;⑥ 既往有腹腔手術史及腹腔粘連病史患者;⑦ 有消化道潰瘍等既往病史的患者;⑧ 拒絕進行此項研究者。

1.2.3 退出標準

① 術式有改變者;② 術中發現為雙側腹股溝疝行雙側TEP者;③ 追加了計劃外鎮痛方式者;④ 研究過程中自動要求退出者;⑤ 不能配合研究指標收集者。

1.3 治療

1.3.1 手術步驟

所有患者均給予相同的術前及術中治療。術前均行常規準備,術前禁食至少8 h,禁飲至少2 h。患者均接受同質化的全身麻醉,給予丙泊酚 0.2~0.4 mg/kg、米達唑侖0.04~0.06 mg/kg,阿曲庫銨 0.3~0.4 mg/kg和鹽酸瑞芬太尼0.001 mg/kg 4種藥物作為誘導;維持時使用靜脈泵,持續給予丙泊酚 100~150 μg /(kg·min),麻醉醫生根據術中腹部肌張力情況為其間斷靜脈注射肌肉松弛劑阿曲庫銨 0.5 mg/kg。 麻醉顯效后于臍下緣切開皮膚1 cm,置入10 mm穿刺鞘作為觀察孔;于下腹正中臍與恥骨結節連線的中上1/3交界處切開皮膚置入5 mm穿刺鞘作為副操作孔;于下腹正中臍與恥骨結節連線的中下1/3處切開皮膚置入10 mm穿刺鞘作為主操作孔。 游離疝囊并回納到腹膜前間隙(圖1a),縫合關閉疝環口(圖1b和1c);于主操作孔穿刺鞘外下方游離輸精管6 cm長使其腹壁化(圖1d)。于腹膜前間隙放置補片,補片外側至外下方離精索腹壁化后的腹膜 1 cm, 補片內側超過中線,內下方在恥骨膀胱間隙,補片超過恥骨聯合中線1 cm,妥善固定補片(圖1e和1f)。觀察創面無活動性出血,緩慢放出創腔氣體,清點器械紗布,縫合切口,羅派卡因100 mg分點局部浸潤3個切口,術畢。麻醉恢復后回病房,按組別接受不同的術后鎮痛治療。

圖1

示TEP術中主要手術步驟及中醫針法治療照片

圖1

示TEP術中主要手術步驟及中醫針法治療照片

a:游離腹膜前間隙; b:找準疝環口; c:縫扎疝環口;d:精索腹壁化;e:安置補片; f:鋪平補片;g:術后電針刺激;h:術后埋針治療

1.3.2 鎮痛方法

將符合納入標準的研究對象,按不同鎮痛方法,采用完全隨機方法分為中醫針法鎮痛組、中醫針法加西藥鎮痛組(簡稱中西醫鎮痛組)和西藥鎮痛組3組,以患者出手術室時記為術后0 h。中醫針法鎮痛組:在術后2 h選取太沖、蠡溝、陰陵泉和三陰交穴位電針治療20 min(圖1g),然后埋撳針至術后第3天(圖1h);中西醫鎮痛組:在術后2 h選取太沖、蠡溝、陰陵泉和三陰交穴位電針治療20 min,然后埋撳針至術后第3天,并在術后2 h予以塞來昔布0.2 g、2次/d(首劑加倍)口服至術后第3天;西藥鎮痛組:在術后2 h予以塞來昔布0.2 g、2次/d((首劑加倍)口服至術后第3天。

1.4 觀察指標

分別于術后1 h、6 h、次日晨擬出院時、48 h、72 h和96 h通過當面或電話隨訪方式進行疼痛評分 [采用疼痛數字評分法(numerical rating scale,NRS) ][16-17],并于手術次日晨統計患者術后開始下床活動的時間、排尿時間、腸排氣時間,以及術后發熱煩躁、皮膚瘙癢、頭暈嗜睡等發生情況。

1.5 統計學方法

數據分析采用 SPSS 22.0軟件完成。計數資料以“例(%)”表示,使用四格表或R×C列聯表χ2檢驗,或者Fisher確切概率法;計量資料經Kolmogorov-Smirnov檢驗符合正態分布,用均數±標準差( ±s)表示,使用單因素方差分析,保證方差齊性的條件下行LSD 事后檢驗;使用重復測量資料的方差分析比較各時間點的疼痛NRS評分;采用成組t檢驗比較同組老年患者和非老年患者術后疼痛NRS評分的差異。檢驗水準α=0.05。

±s)表示,使用單因素方差分析,保證方差齊性的條件下行LSD 事后檢驗;使用重復測量資料的方差分析比較各時間點的疼痛NRS評分;采用成組t檢驗比較同組老年患者和非老年患者術后疼痛NRS評分的差異。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入研究對象的基本資料

經過納入標準和排除標準篩選后,本研究納入腹腔鏡下行單側TEP患者共 129例,按完全隨機方法均分成3組,其中2例患者因操作困難中轉開腹以及2例患者因術中發現為雙側腹股溝疝改行雙側疝修補手術而退出研究;另外有3例患者因無法配合行疼痛NRS評估而不得不終止研究;術后恢復過程中有10例額外追加了止痛方式予以剔除。最后有 112例患者完成研究,其中中醫針法鎮痛組40例、中西醫鎮痛組43例、西藥鎮痛組29例。3組患者的基本資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,具體見表1。

2.2 3組患者術后各時間點疼痛NRS評分結果

3組患者術后各時間點疼痛 NRS評分結果比較見圖2和表2。由圖2和表2可見,鎮痛前(術后1 h )的NRS評分3組間差異無統計學意義(P>0.05);鎮痛后(術后 6 h、次日晨、48 h、72 h和96 h)的NRS 評分3組間差異有統計學意義(P<0.05),中醫針法鎮痛組及中西醫鎮痛組鎮痛后的NRS評分均低于西藥鎮痛組。進一步采用LSD法行兩兩比較,結果顯示:中醫針法鎮痛組和中西醫鎮痛組分別與西藥鎮痛組比較,鎮痛后各時間點的NRS評分差異均有統計學意義(P<0.05),鎮痛效果均強于西藥鎮痛組;而中醫針法鎮痛組與中西醫鎮痛組比較,術后72 h內的NRS 評分差異均無統計學意義(P>0.05),但術后96 h 的NRS評分差異有統計學意義(P<0.05),具體見表3。本研究為探討在不同年齡段患者中的鎮痛效果,對術后96 h的中醫針法鎮痛組及中西醫鎮痛組患者進行了進一步地細化比較,將2組患者以65歲為界分為老年患者組(>65歲)及非老年患者組(≤65歲),結果顯示:對于老年患者,中西醫鎮痛組與中醫針法鎮痛組比較, NRS 評分差異無統計學意義(P>0.05);而對于非老年患者,中西醫鎮痛組的NRS評分低于中醫針法鎮痛組,差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表4。

圖2

示3組患者術后疼痛NRS評分變化趨勢

圖2

示3組患者術后疼痛NRS評分變化趨勢

±s,分)

±s,分)

±s,分)

±s,分)

2.3 3組患者術后恢復情況比較結果

患者術后腸排氣時間、首次排尿時間及首次下床活動時間3組間比較差異有統計學意義(P<0.05),具體見表5。進一步采用LSD法行兩兩比較,結果顯示:中西醫鎮痛組和中醫針法鎮痛組的術后恢復情況均優于西藥鎮痛組,差異均有統計學意義(P<0.05),而中西醫鎮痛組與中醫針法鎮痛組的術后恢復情況相當,差異無統計學意義(P>0.05)。具體見表6。

2.4 3 組患者術后其他并發癥發生情況比較

患者術后其他并發癥包括發熱煩躁、皮膚瘙癢及頭暈嗜睡的發生情況,3組間比較差異均無統計學意義(P>0.05),具體見表5。患者術后次日晨出院情況:中醫針法鎮痛組出院39例(97.5%),中西醫鎮痛組出院43例(100%),西藥鎮痛組出院25例(86.2%),中醫針法鎮痛組與中西醫鎮痛組術后次日出院情況優于西藥鎮痛組(P<0.05)。

3 討論

目前,腹腔鏡下腹股溝疝修補術后患者的鎮痛主要采用NSAIDs和(或) 阿片類藥物鎮痛的方法,NSAIDs 已經廣泛用于患者圍手術期的鎮痛,其對中度以下疼痛的緩解效果較好,但是對痛覺程度較重患者效果欠佳,且對胃腸道功能恢復沒有積極作用。而使用阿片類鎮痛藥物副作用就更多,可導致木僵、昏迷、呼吸抑制等,因此我們還需要探尋新的鎮痛方法。已有相關領域研究報道中醫針法鎮痛有確切的療效,通過針刺穴位治療可以提高疼痛感受閾值和耐受閾值,從而達到良好的止痛效果,且不良反應少,優點突出,目前已有部分領域在應用,可明顯降低患者的術后疼痛評分[18-23]。穴位刺激在腹腔鏡腹股溝疝修補術中的應用效果怎樣,之前相關的比較詳細的總結報道較少。本研究探究了腹腔鏡腹股溝疝術后使用針刺穴位的鎮痛效果。結果顯示,術后1 h鎮痛前疼痛NRS評分在3組間的差異無統計學意義,但術后96 h內,各觀察時間點中醫針法鎮痛組及中西醫鎮痛組的NRS評分均低于西醫鎮痛組(P<0.05),提示加用中醫針法的鎮痛效果優于單純藥物鎮痛。對于加有中醫針法鎮痛的2個治療組,其術后72 h內的疼痛NRS評分比較差異均無統計學意義,而術后96 h的疼痛NRS評分比較差異有統計學意義(P<0.05)。進一步分析不同年齡段患者的鎮痛效果發現,非老年患者中西醫鎮痛組鎮痛效果最佳;而對于老年患者,中醫針法鎮痛效果與中西醫鎮痛組效果相當。這提示,中醫針法對老年患者的鎮痛效果足夠,并具有簡便性和安全性。但對于疼痛控制方面的研究仍需要從多方面進行綜合評估。

為了加速康復,術后早期下床活動至關重要,可減少深靜脈血栓等的發生[24-25]。本研究發現,中醫針法鎮痛組患者術后首次下床活動時間較西藥鎮痛組早,表明中醫針法鎮痛有助于術后康復。在臨床上,胃腸功能恢復的標志通常以術后首次肛門排氣或排便來確定 [26-27],膀胱功能恢復的指標通常以術后首次自主排尿的時間來確定[28],中醫針法鎮痛組的術后首次腸排氣時間和首次排尿時間均較西藥鎮痛組更短(P<0.05),推測其原因可能是:① 中醫針刺治療可促進胃腸和膀胱功能的恢復;② 降低患者應激反應,減輕胃腸道反應和肌肉麻痹;③ 緩解術后疼痛,提早下床活動,加速胃腸功能和膀胱功能的恢復。在術后并發癥方面,本研究觀察了術后發熱煩躁、皮膚瘙癢、頭暈嗜睡等情況,結果顯示3組間差異無統計學意義(P>0.05)。患者術后次日晨出院情況也顯示中醫針法鎮痛組與中西醫鎮痛組優于西藥鎮痛組(P<0.05)。

綜上所述,本研究結果提示,中醫針法應用于TEP術后的鎮痛效果顯著,可減少或不使用藥物鎮痛,從而減少藥物副作用和醫療費用,具有衛生經濟學意義。中醫針法根據循經選穴,不僅能緩解疼痛、不增加并發癥的發生,還能加速患者的術后康復。臨床上可選擇單一鎮痛方法或多種鎮痛方法相結合,以管理術后疼痛。雖然疝手術損傷較小,但中醫針法鎮痛的應用前景廣闊,目前中醫針法鎮痛已在筆者所在科室的TEP術后應用較多且收效良好,可以替代相當部分的藥物治療。未來研究可進一步探索其在長期住院大手術中的應用,以期為臨床提供更好的術后鎮痛治療方法。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:張燕負責設計和實施研究、采集數據、統計學分析以及撰寫文章;方向負責試驗設計的把控,對文章的知識性內容作批評性審閱;劉航負責對研究進度的監督和文章及統計方法的潤色修改。

倫理聲明:本研究通過了德陽市人民醫院倫理委員會的審批,批文編號:LWH-OP-006-A04-V2.0。