引用本文: 趙紀春, 黃斌, 袁丁, 楊軼, 熊飛, 陳熹陽, 杜曉炯, 王鐵皓, 郭強, 胡瀚魁, 胡桓睿, 王家嶸. 雜交手術治療胸腹主動脈瘤的華西醫院單中心經驗. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(6): 671-675. doi: 10.7507/1007-9424.202404053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

胸腹主動脈瘤(thoracoabdominal aortic aneurysm,TAAA)作為一種高死亡率和高并發癥率的疾病[1-2],始終是血管外科領域研究的重點。傳統外科手術治療TAAA療效確切,但創傷巨大,不適用于老年體弱患者,圍手術期死亡率也較高[3-4]。隨著腔內治療器具的革新,特別是開窗和分支支架的問世,血管腔內治療技術被越來越多地應用于TAAA的治療,并取得了滿意療效[5-6],但是仍有部分患者由于解剖條件所限無法接受微創手術。雜交手術結合了二者的優點,為無法耐受開放手術或無法單純行腔內微創手術的患者提供了一種新的選擇[7-8]。 四川大學華西醫院是國內最早開展TAAA雜交手術治療的醫療單位之一,在此方面積累了豐富的臨床經驗,現對歷年于我院接受雜交手術治療的TAAA患者情況總結如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究納入2015年1月至2022年12月期間四川大學華西醫院血管外科收治的20例確診為TAAA(包括慢性胸腹主動脈夾層動脈瘤)的患者,其中男2例,女18例;年齡27~66歲,中位數(上下四分位數)為46(40,56)歲;4例患者確診為馬凡綜合征,3例患者確診為Loeys-Dietz綜合征,3例既往接受過Bentall手術,2例曾接受過胸主動脈覆膜支架植入術。納入研究患者的術前臨床資料(包括基線資料和解剖學資料)見表1。

1.2 納入及排除標準

根據國際指南[9],主動脈瘤定義為直徑超過周圍正常血管50%以上的永久性局限性主動脈擴張。全部患者經胸腹部血管三維重建增強掃描確診為TAAA,包括退行性動脈瘤、假性動脈瘤和夾層動脈瘤;所有患者均符合手術指征即瘤體最大直徑 ≥50 mm或動脈瘤每年增寬 ≥10 mm。術前臨床基線資料及影像學資料缺失的患者以及發病時間在2周以內的患者被排除。經過以上納入和排除標準篩選后本研究共納入20例患者。

1.3 手術方式

手術流程分為開放手術和腔內微創手術兩步,根據患者情況及主刀醫師經驗選擇一期或二期實施。

1.3.1 開放手術

患者全身麻醉滿意后消毒鋪巾,取腹部正中切口,暴露并游離腹主動脈近遠端及各內臟動脈,用血管牽引帶懸吊固定,必要時行動脈內膜剝脫或取栓術。自制3分支或4分支型人工血管,全身肝素化后阻斷近遠端腹主動脈,選擇腎下腹主動脈與人工血管主體行端-側吻合,必要時阻斷腎下腹主動脈及髂總動脈,選擇髂總動脈與人工血管主體行端-側吻合。分別阻斷需重建動脈的遠端后將腹腔干(或肝總動脈)、腸系膜上動脈及左腎動脈與人工血管分支行端-側吻合或端-端吻合,右腎動脈行端-端吻合,如有副腎動脈,則使用自體大隱靜脈或人工血管行端-側吻合。解除各內臟動脈阻斷并確認血流通暢后結扎其根部。嚴密止血后逐層關閉后腹膜及腹壁,術畢。

1.3.2 腔內微創手術

患者常規消毒鋪巾,全身麻醉或局部麻醉滿意后穿刺(如有必要則選擇切開)左或右側股總動脈,置入血管鞘后超選導絲進入腹主動脈,使用黃金標記豬尾導管行主動脈造影,確認病變情況及既往支架或人工血管的血流情況后,導入主動脈覆膜支架,近端置于胸降主動脈正常血管或支架處,遠端置于腹主動脈遠端人工血管處。完成釋放后再次行主動脈造影,確認主動脈及其分支血流情況,確認有無支架內漏、移位等情況。退出導絲導管,使用血管縫合器或血管無損傷縫線縫合股動脈,術畢。

1.4 隨訪方法

出院時囑患者分別于術后1、3、6和12個月以及后續每年來院隨訪,隨訪內容包括病史采集、體格檢查和胸腹部血管三維重建增強掃描。術后每年與所有患者進行電話聯系,確認其生存情況及是否出現不良事件。

2 結果

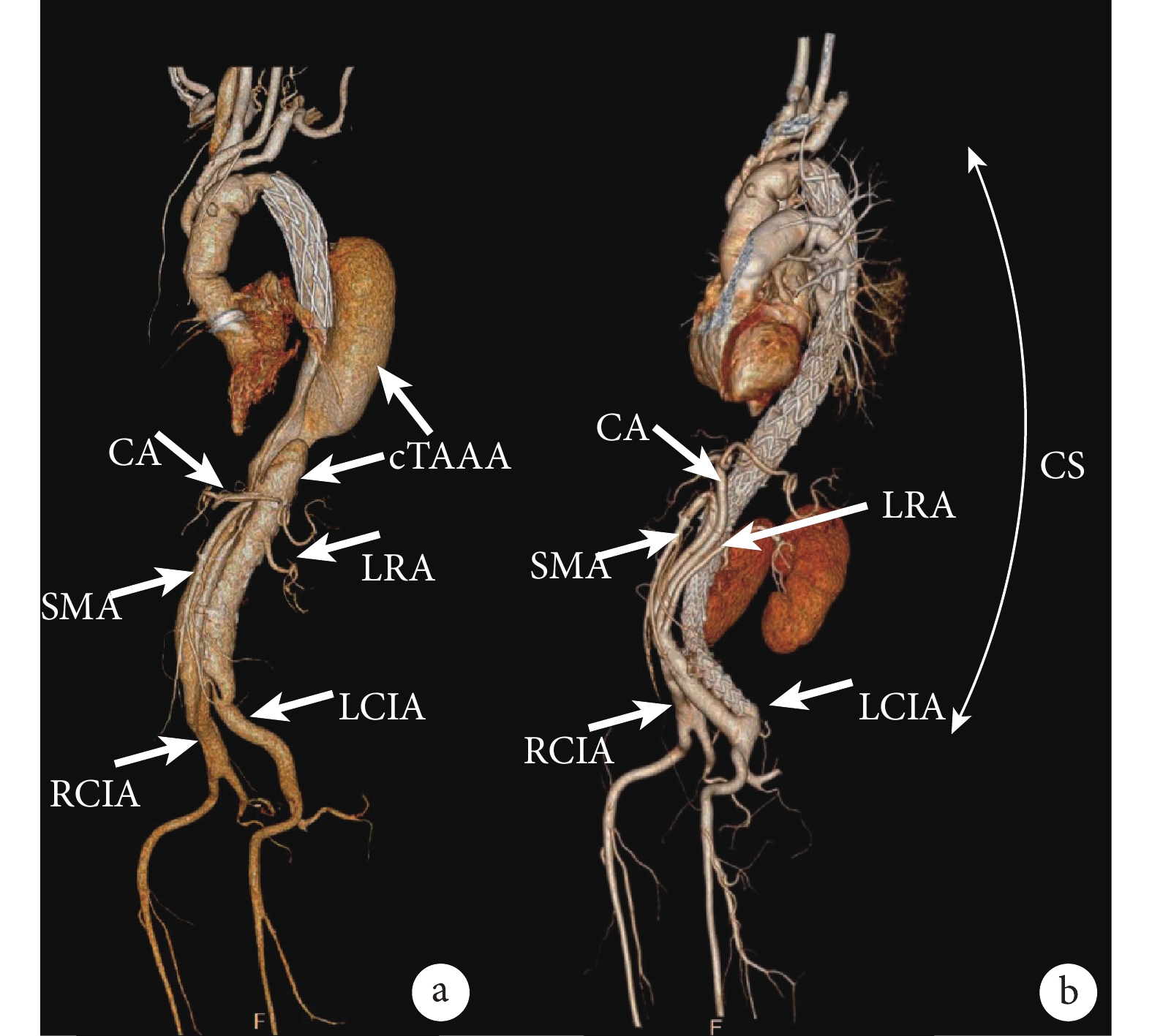

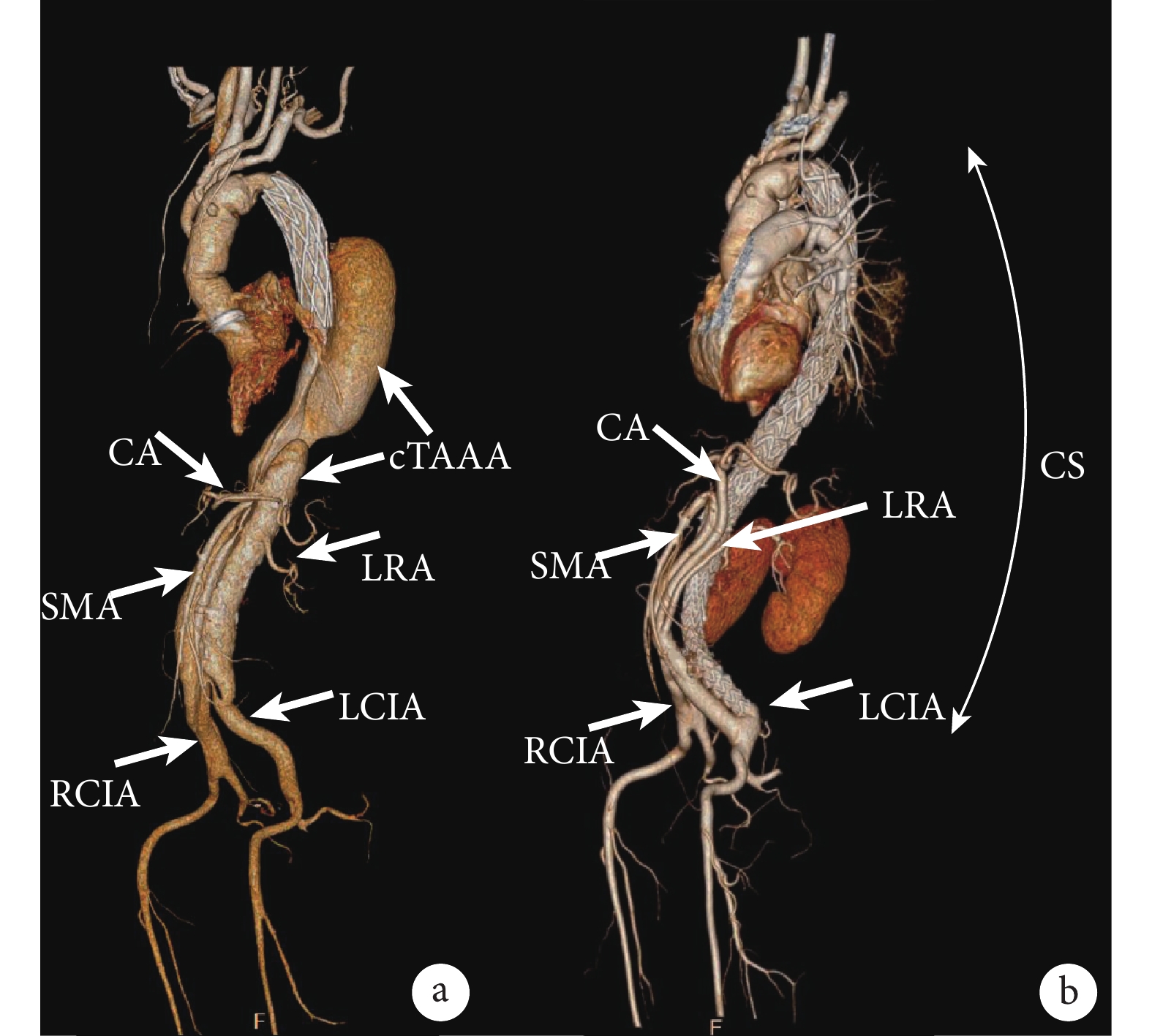

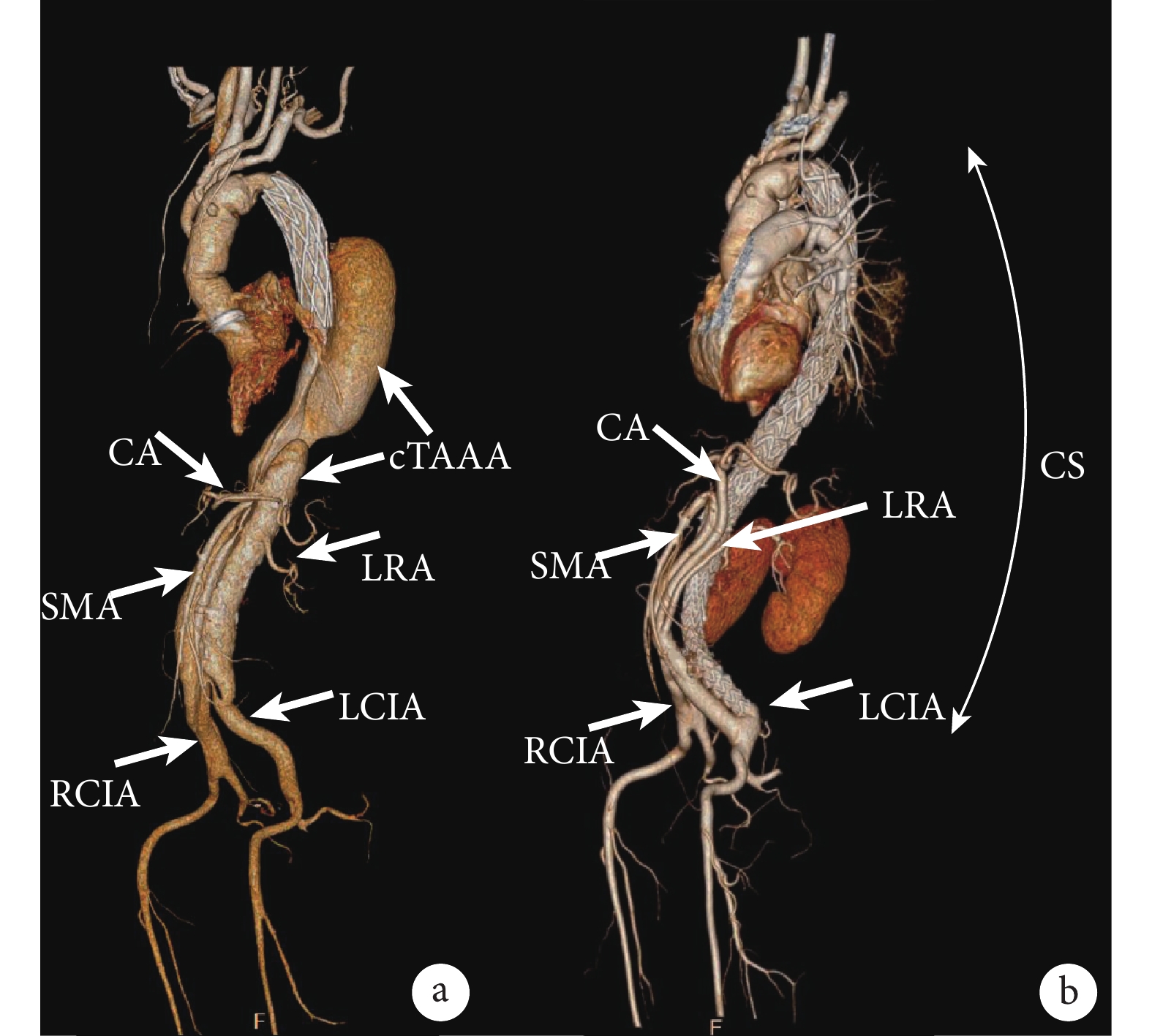

20例患者均行雜交手術,5例患者為一期接受開放手術后二期行支架植入,15例患者一期完成全部手術(圖1)。患者的手術時間為8~17 h、9.5(6.2,15.0)h,除1 例患者僅重建腸系膜上動脈和雙腎動脈外,其余患者均全部重建4根內臟動脈,出血量1 650(925,2 500)mL。納入患者的雜交手術詳細資料見表2。

圖1

示1例TAAA患者術前及術后胸腹部血管三維重建增強掃描圖

圖1

示1例TAAA患者術前及術后胸腹部血管三維重建增強掃描圖

a:術前圖像,該患者胸主動脈腔內修復術后動脈瘤進展;b:術后圖像,見腹主動脈及內臟動脈血運良好,人工血管及支架血流通暢,未見內漏、閉塞等并發癥(人工血管起始部為偽影,非內漏)。TAAA: 胸腹主動脈瘤;CA: 腹腔干;SMA: 腸系膜上動脈;LRA:左腎動脈;LCIA:左髂總動脈;RCIA:右髂總動脈;CS:覆膜支架

術后5例患者發生肺部感染;1例患者因術后血紅蛋白持續下降于術后1周行剖腹探查止血;1例患者術后16 d發生截癱,且因急性腎功能衰竭行血液透析治療,后因感染性休克發生院內死亡。住院期間患者均未發生術區感染、心肌梗死、卒中、肺栓塞、急性肝功能不全或腸道缺血壞死,住院時間為30.5 (25.2,45.5)d、

術后患者均接受長期隨訪,隨訪時間10~144個月、48(24,108)個月。19例出院患者于隨訪期間均長期生存,且均未發生截癱、心肌梗死、卒中或動脈瘤破裂。有1例患者于術后12年主訴胸悶胸痛再次入院,行彩超引導下經皮經胸背部主動脈瘤瘤腔穿刺引流術后癥狀好轉出院,其他患者均未接受再干預。彩超及胸腹部CT復查結果表明,全部患者的植入支架均無內漏出現;有1例患者右腎動脈吻合口中度狹窄,腎功能未見明顯變化且無特殊不適;1例患者右腎動脈閉塞,于術后診斷慢性腎臟病并接受相應內科治療。

3 討論

TAAA是同時累及胸主動脈和腹主動脈的瘤樣擴張病變,年發病率約5.9/10萬人。TAAA預后較差,有研究報[10]道如僅行保守治療,2年死亡率可高達76%,即多數患者需要手術干預。開放手術是治療TAAA的標準治療方式,有著良好的遠期效果[11-12],但不可否認的是,該手術需行胸腹聯合切口,在體外循環和低溫腦保護條件下實施,對醫療設備和人員經驗要求極高,并且開放手術的創傷巨大,相當部分患者無法耐受,術后死亡率可高達30%[13],且術后出現脊髓損傷等嚴重并發癥的概率較高[14]。

腔內微創手術通過在透視下植入覆膜支架的方式隔絕瘤腔,達到治療目的,該手術極大程度地減少了患者所受創傷,且具有良好療效[12] 。但是,患者術后可能出現內漏等支架并發癥,遠期再干預率相較開放手術也較高[15-16],對主動脈解剖條件的要求也限制了腔內微創手術的臨床開展。1999年,Qui?ones-Baldrich等學者[17]首次報道使用開放手術聯合腔內覆膜支架植入的雜交手術治療TAAA,為TAAA的治療提供了新思路。雜交手術通過開放手術的方式重建內臟動脈,在拓寬錨定區后進一步植入覆膜支架隔絕瘤腔,實際上結合了兩種術式的各自優勢,可廣泛應用于TAAA,尤其是累及內臟動脈的相應患者,已被研究[7,18]廣泛證實擁有良好的療效和安全性。

四川大學華西醫院是國內最先開展雜交手術治療TAAA的醫療單位之一,在此方面積累了豐富的臨床經驗[19-23]。 本研究報道了近10年來20例接受雜交手術治療的TAAA患者情況,在基線情況方面,患者絕大部分為男性,中位年齡46歲,多主訴腹痛,有高血壓病史和吸煙史的患者比例較高,其他合并癥較少,這一結果與國內其他文獻[24]報道結果類似。在解剖情況方面,動脈瘤以Crawford分型Ⅴ型居多,Ⅲ/Ⅱ/ Ⅰ型其次,多為退行性動脈瘤且累及髂總動脈的比例較高。關于手術情況,開放手術中多數選擇以腹主動脈作為近端吻合口;術中主動脈阻斷時間多數在30 min左右,多數患者無需異體輸血,呼吸機帶機時間、住ICU時間以及總住院時間均較短,顯示了雜交手術創傷小和恢復快的特點。

術后截癱和急性腎功能不全是TAAA雜交手術后的主要并發癥[25-27],在本組病例中也有類似情況發生,有1例(5%)患者術后出現截癱及急性腎功能不全,該患者在積極救治后因感染性休克發生院內死亡,提示本病仍需進一步加強生命體征監測、內環境保護等術后管理。其他研究報道發生的術后并發癥如腸道缺血、卒中等[7],在本組病例中均未發生,表明雜交手術具有良好的短期預后,其院內并發癥發生較少。術后患者均進行長期隨訪(中位隨訪時間48個月),全部出院患者均未發生動脈瘤破裂,也未發生心腦血管不良事件或截癱等神經并發癥。支架并發癥方面,所有患者均未發生內漏、支架移位、扭折等并發癥,也未發生支架相關再干預,表明雜交手術的相應優勢,即可為覆膜支架拓展錨定區。影像學檢查中,全部患者均未發生腹腔干、腸系膜上動脈或雙髂動脈的狹窄、閉塞,分別有1例患者發生單側腎動脈的中度狹窄或閉塞,但均未引起如長期透析或相關死亡的嚴重并發癥,無需手術進一步干預,表明雜交手術術后分支動脈通暢率良好,血運重建成功。

國內外相關文獻同樣證明雜交手術在治療TAAA的良好療效和安全性。 Patel等[28]報道逆行內臟動脈重建術聯合腔內修復術(即本研究雜交手術實施方式)的短期結果,僅3.4%的患者發生永久性脊髓損傷和院內死亡;Hawkins等[29]也報道,雜交手術相比開放手術可減少近一半的嚴重并發癥發生,在減少脊髓損傷的發生上尤其顯著,由此減少的并發癥治療相關醫療費用使得雜交手術更加節省醫療系統開支。Arnaoutakis等[18]的研究也表明,接受雜交手術的患者與開放手術相比,手術完成后30 d及1~6個月死亡率較低,兩種手術在院內死亡率、永久性脊髓損傷等并發癥發生率、非計劃再入院率和遠期生存率方面的差異無統計學意義。值得注意的是,接受開放手術的患者往往合并癥較少,一般情況相對雜交手術患者較好,雜交手術以上非劣性的預后表現再次證明了它的價值。但也需要指出的是,目前國內外對雜交手術是否應該作為TAAA的一線治療方式在學界仍未能達成共識。目前不同醫療中心報道的雜交手術預后差異極大,如van de Graaf等[30]報道術后30 d死亡率可高達33.3%,中期死亡率(60.0%)和動脈瘤相關死亡率(53.3%)也極高;其他醫療中心也不乏類似報道[31]。這一差異可能與TAAA患者間異質性較大、各醫療單元間開展術式不同等原因有關。

總之,本研究通過報道四川大學華西醫院血管外科近10年來雜交手術治療的20例TAAA患者情況,隨訪結果表明,雜交手術安全性良好,患者短期并發癥發生率和院內死亡率較低;同時,術后患者多數短期和遠期預后良好,未發生動脈瘤相關不良事件,可以回歸正常生活。但需注意的是,本研究也存在一定局限性,回顧性研究可能導致出現失訪偏倚等情況,影響結果的分析;同時,由于TAAA發病率相對較低,雜交手術開展難度大,納入的手術患者也因此相對較少,還需進一步增加樣本量觀察預后情況。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:袁丁、楊軼、熊飛和陳熹陽負責文獻檢索、數據統計;杜曉炯、王鐵皓 郭強、胡瀚魁和胡桓睿負責電話隨訪和撰寫文章;趙紀春和黃斌負責修訂論文格式及文中圖表,擬定文章重要論點;王家嶸參與論文大綱的制定并對最終文稿進行修訂;趙紀春給予指導性意見并對最終文稿的內容進行審閱。以上全部作者均參與患者手術實施和臨床隨訪。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2023年審(1705)號。

胸腹主動脈瘤(thoracoabdominal aortic aneurysm,TAAA)作為一種高死亡率和高并發癥率的疾病[1-2],始終是血管外科領域研究的重點。傳統外科手術治療TAAA療效確切,但創傷巨大,不適用于老年體弱患者,圍手術期死亡率也較高[3-4]。隨著腔內治療器具的革新,特別是開窗和分支支架的問世,血管腔內治療技術被越來越多地應用于TAAA的治療,并取得了滿意療效[5-6],但是仍有部分患者由于解剖條件所限無法接受微創手術。雜交手術結合了二者的優點,為無法耐受開放手術或無法單純行腔內微創手術的患者提供了一種新的選擇[7-8]。 四川大學華西醫院是國內最早開展TAAA雜交手術治療的醫療單位之一,在此方面積累了豐富的臨床經驗,現對歷年于我院接受雜交手術治療的TAAA患者情況總結如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究納入2015年1月至2022年12月期間四川大學華西醫院血管外科收治的20例確診為TAAA(包括慢性胸腹主動脈夾層動脈瘤)的患者,其中男2例,女18例;年齡27~66歲,中位數(上下四分位數)為46(40,56)歲;4例患者確診為馬凡綜合征,3例患者確診為Loeys-Dietz綜合征,3例既往接受過Bentall手術,2例曾接受過胸主動脈覆膜支架植入術。納入研究患者的術前臨床資料(包括基線資料和解剖學資料)見表1。

1.2 納入及排除標準

根據國際指南[9],主動脈瘤定義為直徑超過周圍正常血管50%以上的永久性局限性主動脈擴張。全部患者經胸腹部血管三維重建增強掃描確診為TAAA,包括退行性動脈瘤、假性動脈瘤和夾層動脈瘤;所有患者均符合手術指征即瘤體最大直徑 ≥50 mm或動脈瘤每年增寬 ≥10 mm。術前臨床基線資料及影像學資料缺失的患者以及發病時間在2周以內的患者被排除。經過以上納入和排除標準篩選后本研究共納入20例患者。

1.3 手術方式

手術流程分為開放手術和腔內微創手術兩步,根據患者情況及主刀醫師經驗選擇一期或二期實施。

1.3.1 開放手術

患者全身麻醉滿意后消毒鋪巾,取腹部正中切口,暴露并游離腹主動脈近遠端及各內臟動脈,用血管牽引帶懸吊固定,必要時行動脈內膜剝脫或取栓術。自制3分支或4分支型人工血管,全身肝素化后阻斷近遠端腹主動脈,選擇腎下腹主動脈與人工血管主體行端-側吻合,必要時阻斷腎下腹主動脈及髂總動脈,選擇髂總動脈與人工血管主體行端-側吻合。分別阻斷需重建動脈的遠端后將腹腔干(或肝總動脈)、腸系膜上動脈及左腎動脈與人工血管分支行端-側吻合或端-端吻合,右腎動脈行端-端吻合,如有副腎動脈,則使用自體大隱靜脈或人工血管行端-側吻合。解除各內臟動脈阻斷并確認血流通暢后結扎其根部。嚴密止血后逐層關閉后腹膜及腹壁,術畢。

1.3.2 腔內微創手術

患者常規消毒鋪巾,全身麻醉或局部麻醉滿意后穿刺(如有必要則選擇切開)左或右側股總動脈,置入血管鞘后超選導絲進入腹主動脈,使用黃金標記豬尾導管行主動脈造影,確認病變情況及既往支架或人工血管的血流情況后,導入主動脈覆膜支架,近端置于胸降主動脈正常血管或支架處,遠端置于腹主動脈遠端人工血管處。完成釋放后再次行主動脈造影,確認主動脈及其分支血流情況,確認有無支架內漏、移位等情況。退出導絲導管,使用血管縫合器或血管無損傷縫線縫合股動脈,術畢。

1.4 隨訪方法

出院時囑患者分別于術后1、3、6和12個月以及后續每年來院隨訪,隨訪內容包括病史采集、體格檢查和胸腹部血管三維重建增強掃描。術后每年與所有患者進行電話聯系,確認其生存情況及是否出現不良事件。

2 結果

20例患者均行雜交手術,5例患者為一期接受開放手術后二期行支架植入,15例患者一期完成全部手術(圖1)。患者的手術時間為8~17 h、9.5(6.2,15.0)h,除1 例患者僅重建腸系膜上動脈和雙腎動脈外,其余患者均全部重建4根內臟動脈,出血量1 650(925,2 500)mL。納入患者的雜交手術詳細資料見表2。

圖1

示1例TAAA患者術前及術后胸腹部血管三維重建增強掃描圖

圖1

示1例TAAA患者術前及術后胸腹部血管三維重建增強掃描圖

a:術前圖像,該患者胸主動脈腔內修復術后動脈瘤進展;b:術后圖像,見腹主動脈及內臟動脈血運良好,人工血管及支架血流通暢,未見內漏、閉塞等并發癥(人工血管起始部為偽影,非內漏)。TAAA: 胸腹主動脈瘤;CA: 腹腔干;SMA: 腸系膜上動脈;LRA:左腎動脈;LCIA:左髂總動脈;RCIA:右髂總動脈;CS:覆膜支架

術后5例患者發生肺部感染;1例患者因術后血紅蛋白持續下降于術后1周行剖腹探查止血;1例患者術后16 d發生截癱,且因急性腎功能衰竭行血液透析治療,后因感染性休克發生院內死亡。住院期間患者均未發生術區感染、心肌梗死、卒中、肺栓塞、急性肝功能不全或腸道缺血壞死,住院時間為30.5 (25.2,45.5)d、

術后患者均接受長期隨訪,隨訪時間10~144個月、48(24,108)個月。19例出院患者于隨訪期間均長期生存,且均未發生截癱、心肌梗死、卒中或動脈瘤破裂。有1例患者于術后12年主訴胸悶胸痛再次入院,行彩超引導下經皮經胸背部主動脈瘤瘤腔穿刺引流術后癥狀好轉出院,其他患者均未接受再干預。彩超及胸腹部CT復查結果表明,全部患者的植入支架均無內漏出現;有1例患者右腎動脈吻合口中度狹窄,腎功能未見明顯變化且無特殊不適;1例患者右腎動脈閉塞,于術后診斷慢性腎臟病并接受相應內科治療。

3 討論

TAAA是同時累及胸主動脈和腹主動脈的瘤樣擴張病變,年發病率約5.9/10萬人。TAAA預后較差,有研究報[10]道如僅行保守治療,2年死亡率可高達76%,即多數患者需要手術干預。開放手術是治療TAAA的標準治療方式,有著良好的遠期效果[11-12],但不可否認的是,該手術需行胸腹聯合切口,在體外循環和低溫腦保護條件下實施,對醫療設備和人員經驗要求極高,并且開放手術的創傷巨大,相當部分患者無法耐受,術后死亡率可高達30%[13],且術后出現脊髓損傷等嚴重并發癥的概率較高[14]。

腔內微創手術通過在透視下植入覆膜支架的方式隔絕瘤腔,達到治療目的,該手術極大程度地減少了患者所受創傷,且具有良好療效[12] 。但是,患者術后可能出現內漏等支架并發癥,遠期再干預率相較開放手術也較高[15-16],對主動脈解剖條件的要求也限制了腔內微創手術的臨床開展。1999年,Qui?ones-Baldrich等學者[17]首次報道使用開放手術聯合腔內覆膜支架植入的雜交手術治療TAAA,為TAAA的治療提供了新思路。雜交手術通過開放手術的方式重建內臟動脈,在拓寬錨定區后進一步植入覆膜支架隔絕瘤腔,實際上結合了兩種術式的各自優勢,可廣泛應用于TAAA,尤其是累及內臟動脈的相應患者,已被研究[7,18]廣泛證實擁有良好的療效和安全性。

四川大學華西醫院是國內最先開展雜交手術治療TAAA的醫療單位之一,在此方面積累了豐富的臨床經驗[19-23]。 本研究報道了近10年來20例接受雜交手術治療的TAAA患者情況,在基線情況方面,患者絕大部分為男性,中位年齡46歲,多主訴腹痛,有高血壓病史和吸煙史的患者比例較高,其他合并癥較少,這一結果與國內其他文獻[24]報道結果類似。在解剖情況方面,動脈瘤以Crawford分型Ⅴ型居多,Ⅲ/Ⅱ/ Ⅰ型其次,多為退行性動脈瘤且累及髂總動脈的比例較高。關于手術情況,開放手術中多數選擇以腹主動脈作為近端吻合口;術中主動脈阻斷時間多數在30 min左右,多數患者無需異體輸血,呼吸機帶機時間、住ICU時間以及總住院時間均較短,顯示了雜交手術創傷小和恢復快的特點。

術后截癱和急性腎功能不全是TAAA雜交手術后的主要并發癥[25-27],在本組病例中也有類似情況發生,有1例(5%)患者術后出現截癱及急性腎功能不全,該患者在積極救治后因感染性休克發生院內死亡,提示本病仍需進一步加強生命體征監測、內環境保護等術后管理。其他研究報道發生的術后并發癥如腸道缺血、卒中等[7],在本組病例中均未發生,表明雜交手術具有良好的短期預后,其院內并發癥發生較少。術后患者均進行長期隨訪(中位隨訪時間48個月),全部出院患者均未發生動脈瘤破裂,也未發生心腦血管不良事件或截癱等神經并發癥。支架并發癥方面,所有患者均未發生內漏、支架移位、扭折等并發癥,也未發生支架相關再干預,表明雜交手術的相應優勢,即可為覆膜支架拓展錨定區。影像學檢查中,全部患者均未發生腹腔干、腸系膜上動脈或雙髂動脈的狹窄、閉塞,分別有1例患者發生單側腎動脈的中度狹窄或閉塞,但均未引起如長期透析或相關死亡的嚴重并發癥,無需手術進一步干預,表明雜交手術術后分支動脈通暢率良好,血運重建成功。

國內外相關文獻同樣證明雜交手術在治療TAAA的良好療效和安全性。 Patel等[28]報道逆行內臟動脈重建術聯合腔內修復術(即本研究雜交手術實施方式)的短期結果,僅3.4%的患者發生永久性脊髓損傷和院內死亡;Hawkins等[29]也報道,雜交手術相比開放手術可減少近一半的嚴重并發癥發生,在減少脊髓損傷的發生上尤其顯著,由此減少的并發癥治療相關醫療費用使得雜交手術更加節省醫療系統開支。Arnaoutakis等[18]的研究也表明,接受雜交手術的患者與開放手術相比,手術完成后30 d及1~6個月死亡率較低,兩種手術在院內死亡率、永久性脊髓損傷等并發癥發生率、非計劃再入院率和遠期生存率方面的差異無統計學意義。值得注意的是,接受開放手術的患者往往合并癥較少,一般情況相對雜交手術患者較好,雜交手術以上非劣性的預后表現再次證明了它的價值。但也需要指出的是,目前國內外對雜交手術是否應該作為TAAA的一線治療方式在學界仍未能達成共識。目前不同醫療中心報道的雜交手術預后差異極大,如van de Graaf等[30]報道術后30 d死亡率可高達33.3%,中期死亡率(60.0%)和動脈瘤相關死亡率(53.3%)也極高;其他醫療中心也不乏類似報道[31]。這一差異可能與TAAA患者間異質性較大、各醫療單元間開展術式不同等原因有關。

總之,本研究通過報道四川大學華西醫院血管外科近10年來雜交手術治療的20例TAAA患者情況,隨訪結果表明,雜交手術安全性良好,患者短期并發癥發生率和院內死亡率較低;同時,術后患者多數短期和遠期預后良好,未發生動脈瘤相關不良事件,可以回歸正常生活。但需注意的是,本研究也存在一定局限性,回顧性研究可能導致出現失訪偏倚等情況,影響結果的分析;同時,由于TAAA發病率相對較低,雜交手術開展難度大,納入的手術患者也因此相對較少,還需進一步增加樣本量觀察預后情況。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:袁丁、楊軼、熊飛和陳熹陽負責文獻檢索、數據統計;杜曉炯、王鐵皓 郭強、胡瀚魁和胡桓睿負責電話隨訪和撰寫文章;趙紀春和黃斌負責修訂論文格式及文中圖表,擬定文章重要論點;王家嶸參與論文大綱的制定并對最終文稿進行修訂;趙紀春給予指導性意見并對最終文稿的內容進行審閱。以上全部作者均參與患者手術實施和臨床隨訪。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2023年審(1705)號。