引用本文: 劉一人, 崔世軍, 楊盛家, 佟鑄, 郭建明, 谷涌泉, 郭連瑞. 腔內治療起自主動脈弓的異位椎動脈狹窄: 附5例患者的臨床資料分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(10): 1246-1250. doi: 10.7507/1007-9424.202404123 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

椎動脈主要為大腦后循環供血。正常生理情況下,椎動脈起自同側鎖骨下動脈,沿椎間孔進入顱內;也有部分患者可能會發生椎動脈變異,包括異位起源、數目異常、走行異常及發育不良[1]。椎動脈變異可能會造成血流動力學改變,從而可能會導致椎動脈硬化、狹窄等并發癥[2-3]。臨床上對椎動脈狹窄的處理通常采用以支架置入為主的介入治療,然而對于異位起源的椎動脈發生狹窄采用支架置入治療的報道較少,尤其是對于發自主動脈弓的起源異常的狹窄采用支架置入術的可行性、通暢性更是少見報道。首都醫科大學宣武醫院(簡稱“我院”)2020年1月至2023年5月期間共收治了5例發自主動脈弓的異位椎動脈并狹窄病例,均采用了支架置入治療,現對其異位起源的解剖學特征及臨床意義以及采用支架置入術的效果進行回顧性分析。

1 資料與方法

1.1 病例收集

回顧性收集2020年1月至2023年5月期間我院血管外科收治的5例起自主動脈弓的左椎動脈重度狹窄患者的臨床資料,該5例患者經過保守治療后效果不佳且仍然存在癥狀,后均采用腔內支架置入治療。

1.2 方法

1.2.1 術前準備

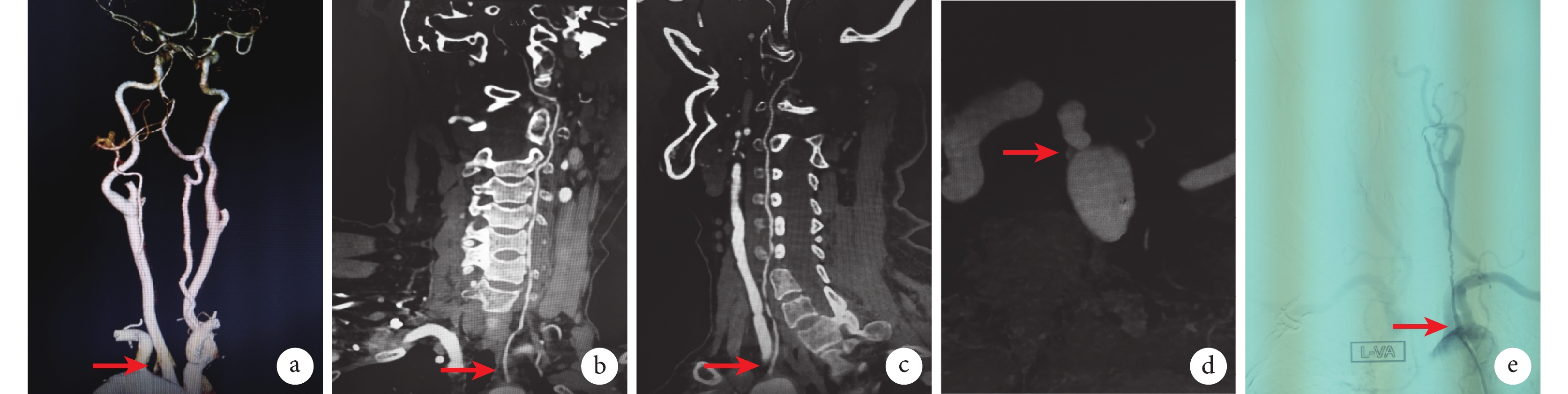

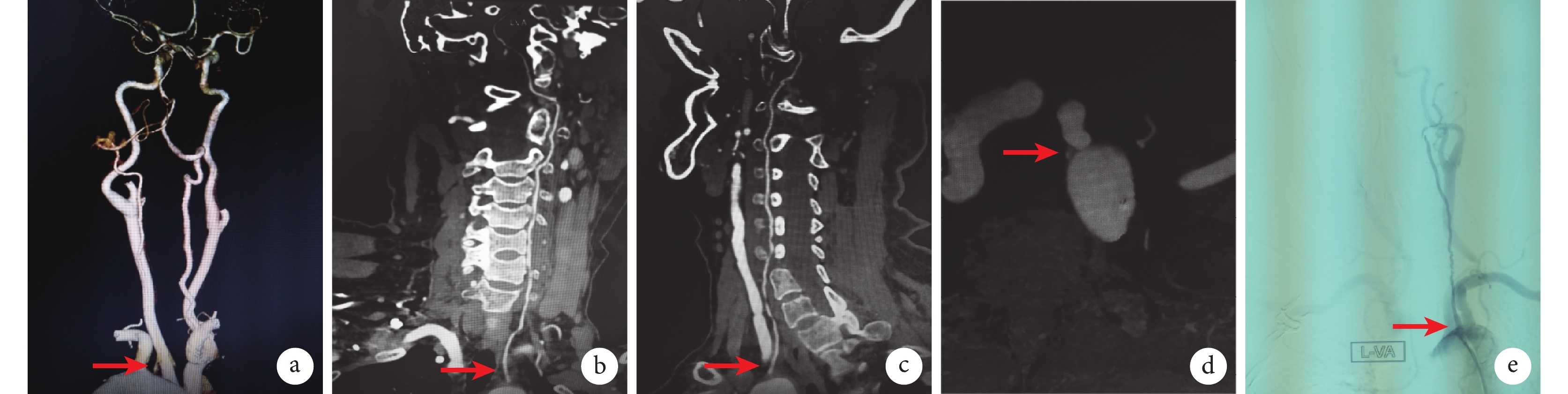

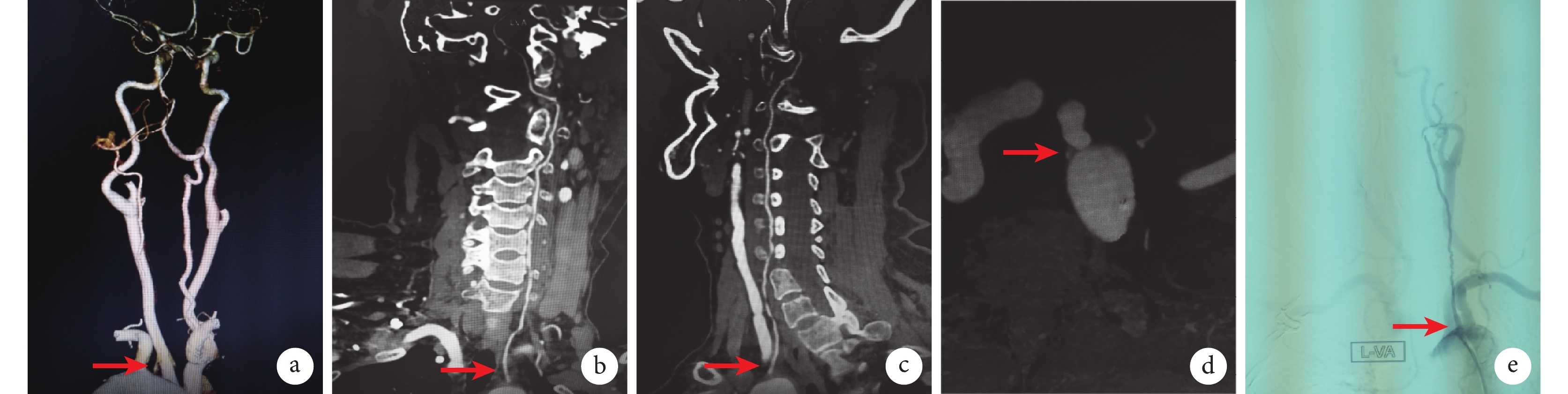

術前充分評估椎-基底動脈的血流情況,確認優勢側椎動脈。超聲和CT血管造影(CT angiography,CTA)顯示左椎動脈口嚴重狹窄(70%~99%)和主動脈弓異位起源(圖1a~1d)。

圖1

示起自主動脈弓的椎動脈CTA檢查結果及支架置入

圖1

示起自主動脈弓的椎動脈CTA檢查結果及支架置入

a~d:分別為CTA三維重建(a)、冠狀位(b)、矢狀位(c)及軸位(d)掃描結果,左椎動脈起始部重度狹窄并異位起源于主動脈弓 (紅色箭頭);e:數字減影血管造影顯示左椎動脈支架置入情況(紅色箭頭)

1.2.2 術中操作

① 局部麻醉滿意后,采用Seldinger技術逆行穿刺右股總動脈,置入8 F(Introducer Ⅱ,Terumo)動脈鞘,通過動脈鞘給予肝素(50 U/kg,華北制藥股份有限公司),根據手術時間每超過1 h建議追加注射2 000 U肝素。② 豬尾導管主動脈弓部造影確定病變椎動脈,路圖模式下應用V18導絲 [0.018 in(1 in=0.025 4 m)、300 cm長,Radifocus,Terumo,Tokyo,日本]導引5 F椎動脈導管超選入病變椎動脈,經導管行血管造影,證實病變椎動脈重度狹窄。③ 沿V18導絲將同軸的多功能導管MPA1及Guiding導管送至椎動脈開口處(Guiding導管連接Y形閥,接沖洗鹽水,充分排氣后將多功能導管插入Guiding導管內形成同軸導管)。撤出多功能導管,再次行椎動脈血管造影確定病變部位并測量正常椎動脈直徑,沿著導絲進入球擴支架(直徑4~5 mm,波科Express,SD)充分擴張狹窄處椎動脈,擴張時間6~8 s,充氣壓力為 8 atm(1 atm=101.325 kPa)。④ 擴張后造影評估狹窄段<30%殘余狹窄,并且無限制血流的夾層、無椎動脈栓塞、無造影劑外溢,術中所有病例的椎動脈血流通暢,未發現夾層及遠端栓塞,大腦后循環顯影良好,無造影劑外溢。⑤ 最后以血管縫合器縫合右股動脈穿刺點,加壓包扎。經數字減影血管造影證實椎動脈狹窄消失,狹窄<30%,無血管破裂及遠端栓塞(圖1e)。術中操作輕柔,提高導管及導絲操作的熟練水平,術中導絲盡量繞開斑塊,避免椎動脈不必要的栓塞。

1.2.3 術后處理及隨訪

術后觀察肺部感染、穿刺點血腫、術后出血和血管通暢情況。術后主要給予抗血小板處理,口服阿司匹林100 mg/d、氯吡格雷75 mg/d,規律口服3個月。此后,患者長期單純服用阿司匹林100 mg/d。術后1、3、6個月時門診復查超聲1次,以后每6個月復查超聲1次,若超聲檢查狹窄>50% 則為再狹窄。

2 結果

2.1 5例患者的基本情況

2020年1月至2023年5月期間我院血管外科收治了5例起自主動脈弓的左椎動脈狹窄且經腔內治療患者,5例患者均以頭暈癥狀和步態障礙的體征就診,患者否認有吞咽困難、構音障礙、復視和頭痛,雙側橈動脈脈搏正常。炎癥標志物(紅細胞沉降率和C反應蛋白)正常。患者既往規律服用抗血小板治療后癥狀緩解不明顯,確定患者首發癥狀為椎動脈狹窄。5例患者的其他臨床資料見表1。從表1可見,男∶女為3∶2;年齡62~70歲、中位年齡65歲;病程12~28個月、中位病程17個月。5例患者除了1例不伴基礎疾病,其余4例患者均伴基礎疾病如冠狀動脈疾病、糖尿病及高血壓。除了均伴有頭暈表現外,無其他特異性臨床表現。所有患者均出現后循環缺血體征。患者均行磁共振血管造影和CTA檢查,均為重度狹窄,CTA檢查提示病變直徑1.1~1.5 mm、中位1.3 mm。

2.2 圍術期結果

5例患者均采用腔內介入治療獲得成功,病例1~5的手術時間分別為40、45、37、39和35 min,中位手術時間為39 min。未出現手術失敗及椎動脈破裂、栓塞或閉塞并發癥,術中未發生腦梗死、斑塊脫落,未見穿刺點血腫、假性動脈瘤及術后出血情況,圍術期未見肺部感染病例。

2.3 術后隨訪結果

術后規律超聲隨訪,截至2023年12月,病例1~5的隨訪時間分別為13、15、20、22及30個月,中位隨訪時間20個月,5 例患者的血管均保持通暢,未發生臨床意義的血管再狹窄情況。

3 討論

3.1 椎動脈異位狹窄的流行病學特征

人類胚胎發育過程中,共7對節間動脈與主動脈背側相連,在頸段這些節間動脈失去與主動脈的連接,形成左、右椎動脈。然而有部分患者可能會發生椎動脈變異,它主要包括異位起源、數目異常、 走行異常及發育不良4種變異情況。有文獻[4]報道,異位起源的椎動脈變異發生率為2.4%~6.9%,其中發自主動脈弓的異位椎動脈約4%[5],對于左椎動脈的異位起源直接來自主動脈弓是由于第8節段間動脈的持續存在導致的[6]。本組5例均為左椎動脈起自主動脈弓。

椎動脈變異可能會造成血流動力學改變,從而可能會導致椎動脈狹窄、夾層、引起后循環缺血如短暫性腦缺血發作、小腦梗死等并發癥,其中由異位起源的椎動脈引起的狹窄發生率約為5%[7]。

異位起源的椎動脈引起的狹窄早期多無癥狀,大多數是偶然發現,當后循環缺血時部分患者有頭暈表現,體征多無特異性,可出現視覺障礙及偏盲癥狀,以及吞咽困難、飲水嗆咳、行走不穩。本組5例病例均以頭暈癥狀和步態障礙的體征就診,否認有吞咽困難、構音障礙、復視和頭痛。

彩色多普勒超聲檢查椎動脈具有無創且方便快捷的特點,但由于受胸部的阻擋,對病變部位及周圍血管及組織的顯像有影響,因此僅作為椎動脈的篩查手段。由于椎動脈變異可能造成椎動脈狹窄、夾層等并發癥,還易伴發其他血管畸形[8]。因此,再做頸部及胸部操作前完善椎動脈的超聲及CTA或磁共振血管造影檢查有一定的必要性[9]。磁共振血管造影和CTA不僅可以清晰顯示血管狹窄程度,還可以看清椎動脈的起源,了解椎動脈的變異情況,對避免醫源性損傷及治療的選擇、預后評估均有重要意義。

3.2 關于椎動脈狹窄的治療

關于椎動脈狹窄的治療主要包括保守治療、開放手術治療及腔內介入治療。對于起自主動脈弓的異位椎動脈狹窄的治療也包括該3種手術方式選擇,但以腔內介入治療為主。

3.2.1 保守治療

歐洲血管外科學會(European Society for Vascular Surgery,ESVS)建議,對于無癥狀的椎動脈起始部重度狹窄性病變,采用藥物治療,以抗血小板治療為主,不建議手術干預[10]。Compter等[11]報道,由于無癥狀的椎動脈開口狹窄患者腦卒中風險較低(僅為0.2%),可以采用保守治療。抗血小板治療的主要目的是預防腦卒中的發生,然而部分患者在抗血小板治療的同時仍然存在短暫性腦缺血發生情況,治療上建議抗血小板的同時可結合小劑量抗凝治療[12-13]。保守治療除了常規應用抗血小板外,ESVS還建議應控制危險因素,如高血壓、糖尿病、高血脂等。有研究者[14]建議將收縮壓控制140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下可以有效預防腦卒中的發生。對出現椎-基底動脈缺血癥狀的患者建議雙抗治療,常規應用阿司匹林結合氯吡格雷,其效果優于單抗[15]。對于異位起源的椎動脈狹窄性病變,保守治療原則也大致相同。

3.2.2 開放手術治療

對于存在椎動脈起始部中重度狹窄的患者,并且患者已經接受藥物治療后效果不理想,此時可考慮采用開放手術進行椎動脈血運重建[10, 16]。美國血管外科學會指南[13]建議,對癥狀性椎動脈起始部狹窄性病變低風險患者建議選擇開放性手術,比如針對以下情況:① 患者存在癥狀并且累及椎動脈起始部,患者經藥物治療后仍出現后循環缺血癥狀;② 病變側椎動脈直徑≤4.0 mm;③ 椎動脈支架置入治療后再次狹窄或閉塞;④ 椎動脈起始部病變合并遠端血管走行迂曲;⑤ 不穩定斑塊。開放手術術式主要包括轉位術(椎動脈-頸總動脈/鎖骨下動脈轉位)、椎動脈內膜剝脫術、轉流術(椎動脈-頸總動脈/鎖骨下動脈/頸外動脈轉流)[17]。采用開放手術治療中重度椎動脈起始部狹窄患者,雖然其操作復雜,并發癥高,但其術后通暢率較高。Kim等[18]報道,椎動脈起始部狹窄病變采用外科開放手術治療后10 年通暢率為92%。開放手術可能存在神經損傷,如聲帶麻痹、臂叢神經無力,但一般均為暫時性損傷。對于起自主動脈弓的椎動脈狹窄性病變,由于其顯露椎動脈難度較大者,較少采用開放手術治療,多采用腔內介入治療。

3.2.3 腔內治療

3.2.3.1 適應證

對于存在以下情況可考慮腔內支架置入術:① 椎動脈起始部狹窄且存在癥狀,經藥物治療后仍出現后循環缺血癥狀;② 行開放外科手術風險高;③ 椎動脈直徑較大(≥3.0 mm)且為穩定性斑塊;④ 椎動脈走行較平直;⑤ 異位起源的椎動脈。目前腔內治療包括球囊擴張和支架置入。單純球囊擴張后再狹窄幾率高。本研究團隊[19]以往的研究報道,藥物涂層球囊應用于腎動脈起始部狹窄病變效果良好,但它應用于椎動脈狹窄病變有待進一步研究。椎動脈支架植入手術操作相對簡單,是腔內治療的主要方式,但它存在支架內再狹窄的問題[20]。目前支架包括裸支架及藥物洗脫支架,藥物洗脫支架有更高的通暢率[21]。本組的5例患者為椎動脈起源變異且伴狹窄,采用藥物治療后仍存在后循環缺血癥狀,此種病例符合腔內治療的指征,采用腔內支架置入治療后患者不適癥狀消失,效果滿意。

3.2.3.2 保護傘的使用

關于椎動脈支架置入術中是否放置保護傘一直存在爭議[22]。① 不放置保護傘的觀點認為,椎動脈起始段的斑塊呈向心性、光滑、富含纖維,較頸動脈斑塊相對穩定,形成栓子的幾率較低,加上血管直徑相對較小,可不放置保護傘,其原因是,術中放置保護傘會延長手術操作時間、增大手術風險;另外,保護傘在通過狹窄病灶時或回撤后血流恢復時會產生一過性剪切力,有可能造成斑塊脫落,而且保護傘裝置會減低血流速度,造成血管痙攣及保護傘裝置回撤困難,部分患者無法耐受手術。② 放置保護傘的觀點認為,術中放置保護傘可避免卒中及死亡事件發生[22]。本組5例患者,由于是異位起源的椎動脈,考慮術中保護傘的穩定性不確切,故均未放置保護傘,術中未發生椎動脈栓塞表現,也未發生卒中及死亡事件。

3.2.3.3 異位椎動脈腔內支架置入治療的啟示

本組病例結果提示,對于有癥狀的異位椎動脈起始部狹窄病變采用腔內支架置入治療是可行、有效的。正常解剖位置的椎動脈狹窄采用支架置入治療的短期內具有良好的通暢性,但支架內再狹窄率仍較高(約20%)[23-24]。本研究中的5例異位椎動脈狹窄患者在中位隨訪20個月內均保持通暢,結果提示,起自主動脈弓的異位椎動脈狹窄采用支架置入治療后良好的通暢性可能與其解剖學和血流動力學有關[25]。因為該部位椎動脈迂曲較少,血流動力學相對穩定,椎動脈起自主動脈弓時受上肢活動影響較小。本研究中的結果為異位椎動脈起始部狹窄病例采用腔內支架置入治療術后保持長期通暢性提供了新的視角。

總之,椎動脈的異位起源在外科手術、血管造影和所有侵入性手術中都具有重要意義。臨床上,椎動脈的異位起源可能由于腦血流動力學的改變而引起腦部疾病。本組5例病例總結的結果提示,對于有癥狀的異位椎動脈起始部狹窄病例采用腔內支架置入治療是可行、有效的,未發生腦部相關并發癥,其通暢性良好。未來需要進一步積累相關病例,隨訪更長時間以觀察其長期預后情況。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:劉一人負責撰寫文章;佟鑄負責圖片收集;崔世軍負責隨訪;郭建明和楊盛家負責文章校對;郭連瑞和谷涌泉負責文章指導及手術指導。

倫理聲明:本研究通過了首都醫科大學宣武醫院倫理委員會的審批(批文編號:臨研審[2022] 223 號-修正1)。

椎動脈主要為大腦后循環供血。正常生理情況下,椎動脈起自同側鎖骨下動脈,沿椎間孔進入顱內;也有部分患者可能會發生椎動脈變異,包括異位起源、數目異常、走行異常及發育不良[1]。椎動脈變異可能會造成血流動力學改變,從而可能會導致椎動脈硬化、狹窄等并發癥[2-3]。臨床上對椎動脈狹窄的處理通常采用以支架置入為主的介入治療,然而對于異位起源的椎動脈發生狹窄采用支架置入治療的報道較少,尤其是對于發自主動脈弓的起源異常的狹窄采用支架置入術的可行性、通暢性更是少見報道。首都醫科大學宣武醫院(簡稱“我院”)2020年1月至2023年5月期間共收治了5例發自主動脈弓的異位椎動脈并狹窄病例,均采用了支架置入治療,現對其異位起源的解剖學特征及臨床意義以及采用支架置入術的效果進行回顧性分析。

1 資料與方法

1.1 病例收集

回顧性收集2020年1月至2023年5月期間我院血管外科收治的5例起自主動脈弓的左椎動脈重度狹窄患者的臨床資料,該5例患者經過保守治療后效果不佳且仍然存在癥狀,后均采用腔內支架置入治療。

1.2 方法

1.2.1 術前準備

術前充分評估椎-基底動脈的血流情況,確認優勢側椎動脈。超聲和CT血管造影(CT angiography,CTA)顯示左椎動脈口嚴重狹窄(70%~99%)和主動脈弓異位起源(圖1a~1d)。

圖1

示起自主動脈弓的椎動脈CTA檢查結果及支架置入

圖1

示起自主動脈弓的椎動脈CTA檢查結果及支架置入

a~d:分別為CTA三維重建(a)、冠狀位(b)、矢狀位(c)及軸位(d)掃描結果,左椎動脈起始部重度狹窄并異位起源于主動脈弓 (紅色箭頭);e:數字減影血管造影顯示左椎動脈支架置入情況(紅色箭頭)

1.2.2 術中操作

① 局部麻醉滿意后,采用Seldinger技術逆行穿刺右股總動脈,置入8 F(Introducer Ⅱ,Terumo)動脈鞘,通過動脈鞘給予肝素(50 U/kg,華北制藥股份有限公司),根據手術時間每超過1 h建議追加注射2 000 U肝素。② 豬尾導管主動脈弓部造影確定病變椎動脈,路圖模式下應用V18導絲 [0.018 in(1 in=0.025 4 m)、300 cm長,Radifocus,Terumo,Tokyo,日本]導引5 F椎動脈導管超選入病變椎動脈,經導管行血管造影,證實病變椎動脈重度狹窄。③ 沿V18導絲將同軸的多功能導管MPA1及Guiding導管送至椎動脈開口處(Guiding導管連接Y形閥,接沖洗鹽水,充分排氣后將多功能導管插入Guiding導管內形成同軸導管)。撤出多功能導管,再次行椎動脈血管造影確定病變部位并測量正常椎動脈直徑,沿著導絲進入球擴支架(直徑4~5 mm,波科Express,SD)充分擴張狹窄處椎動脈,擴張時間6~8 s,充氣壓力為 8 atm(1 atm=101.325 kPa)。④ 擴張后造影評估狹窄段<30%殘余狹窄,并且無限制血流的夾層、無椎動脈栓塞、無造影劑外溢,術中所有病例的椎動脈血流通暢,未發現夾層及遠端栓塞,大腦后循環顯影良好,無造影劑外溢。⑤ 最后以血管縫合器縫合右股動脈穿刺點,加壓包扎。經數字減影血管造影證實椎動脈狹窄消失,狹窄<30%,無血管破裂及遠端栓塞(圖1e)。術中操作輕柔,提高導管及導絲操作的熟練水平,術中導絲盡量繞開斑塊,避免椎動脈不必要的栓塞。

1.2.3 術后處理及隨訪

術后觀察肺部感染、穿刺點血腫、術后出血和血管通暢情況。術后主要給予抗血小板處理,口服阿司匹林100 mg/d、氯吡格雷75 mg/d,規律口服3個月。此后,患者長期單純服用阿司匹林100 mg/d。術后1、3、6個月時門診復查超聲1次,以后每6個月復查超聲1次,若超聲檢查狹窄>50% 則為再狹窄。

2 結果

2.1 5例患者的基本情況

2020年1月至2023年5月期間我院血管外科收治了5例起自主動脈弓的左椎動脈狹窄且經腔內治療患者,5例患者均以頭暈癥狀和步態障礙的體征就診,患者否認有吞咽困難、構音障礙、復視和頭痛,雙側橈動脈脈搏正常。炎癥標志物(紅細胞沉降率和C反應蛋白)正常。患者既往規律服用抗血小板治療后癥狀緩解不明顯,確定患者首發癥狀為椎動脈狹窄。5例患者的其他臨床資料見表1。從表1可見,男∶女為3∶2;年齡62~70歲、中位年齡65歲;病程12~28個月、中位病程17個月。5例患者除了1例不伴基礎疾病,其余4例患者均伴基礎疾病如冠狀動脈疾病、糖尿病及高血壓。除了均伴有頭暈表現外,無其他特異性臨床表現。所有患者均出現后循環缺血體征。患者均行磁共振血管造影和CTA檢查,均為重度狹窄,CTA檢查提示病變直徑1.1~1.5 mm、中位1.3 mm。

2.2 圍術期結果

5例患者均采用腔內介入治療獲得成功,病例1~5的手術時間分別為40、45、37、39和35 min,中位手術時間為39 min。未出現手術失敗及椎動脈破裂、栓塞或閉塞并發癥,術中未發生腦梗死、斑塊脫落,未見穿刺點血腫、假性動脈瘤及術后出血情況,圍術期未見肺部感染病例。

2.3 術后隨訪結果

術后規律超聲隨訪,截至2023年12月,病例1~5的隨訪時間分別為13、15、20、22及30個月,中位隨訪時間20個月,5 例患者的血管均保持通暢,未發生臨床意義的血管再狹窄情況。

3 討論

3.1 椎動脈異位狹窄的流行病學特征

人類胚胎發育過程中,共7對節間動脈與主動脈背側相連,在頸段這些節間動脈失去與主動脈的連接,形成左、右椎動脈。然而有部分患者可能會發生椎動脈變異,它主要包括異位起源、數目異常、 走行異常及發育不良4種變異情況。有文獻[4]報道,異位起源的椎動脈變異發生率為2.4%~6.9%,其中發自主動脈弓的異位椎動脈約4%[5],對于左椎動脈的異位起源直接來自主動脈弓是由于第8節段間動脈的持續存在導致的[6]。本組5例均為左椎動脈起自主動脈弓。

椎動脈變異可能會造成血流動力學改變,從而可能會導致椎動脈狹窄、夾層、引起后循環缺血如短暫性腦缺血發作、小腦梗死等并發癥,其中由異位起源的椎動脈引起的狹窄發生率約為5%[7]。

異位起源的椎動脈引起的狹窄早期多無癥狀,大多數是偶然發現,當后循環缺血時部分患者有頭暈表現,體征多無特異性,可出現視覺障礙及偏盲癥狀,以及吞咽困難、飲水嗆咳、行走不穩。本組5例病例均以頭暈癥狀和步態障礙的體征就診,否認有吞咽困難、構音障礙、復視和頭痛。

彩色多普勒超聲檢查椎動脈具有無創且方便快捷的特點,但由于受胸部的阻擋,對病變部位及周圍血管及組織的顯像有影響,因此僅作為椎動脈的篩查手段。由于椎動脈變異可能造成椎動脈狹窄、夾層等并發癥,還易伴發其他血管畸形[8]。因此,再做頸部及胸部操作前完善椎動脈的超聲及CTA或磁共振血管造影檢查有一定的必要性[9]。磁共振血管造影和CTA不僅可以清晰顯示血管狹窄程度,還可以看清椎動脈的起源,了解椎動脈的變異情況,對避免醫源性損傷及治療的選擇、預后評估均有重要意義。

3.2 關于椎動脈狹窄的治療

關于椎動脈狹窄的治療主要包括保守治療、開放手術治療及腔內介入治療。對于起自主動脈弓的異位椎動脈狹窄的治療也包括該3種手術方式選擇,但以腔內介入治療為主。

3.2.1 保守治療

歐洲血管外科學會(European Society for Vascular Surgery,ESVS)建議,對于無癥狀的椎動脈起始部重度狹窄性病變,采用藥物治療,以抗血小板治療為主,不建議手術干預[10]。Compter等[11]報道,由于無癥狀的椎動脈開口狹窄患者腦卒中風險較低(僅為0.2%),可以采用保守治療。抗血小板治療的主要目的是預防腦卒中的發生,然而部分患者在抗血小板治療的同時仍然存在短暫性腦缺血發生情況,治療上建議抗血小板的同時可結合小劑量抗凝治療[12-13]。保守治療除了常規應用抗血小板外,ESVS還建議應控制危險因素,如高血壓、糖尿病、高血脂等。有研究者[14]建議將收縮壓控制140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下可以有效預防腦卒中的發生。對出現椎-基底動脈缺血癥狀的患者建議雙抗治療,常規應用阿司匹林結合氯吡格雷,其效果優于單抗[15]。對于異位起源的椎動脈狹窄性病變,保守治療原則也大致相同。

3.2.2 開放手術治療

對于存在椎動脈起始部中重度狹窄的患者,并且患者已經接受藥物治療后效果不理想,此時可考慮采用開放手術進行椎動脈血運重建[10, 16]。美國血管外科學會指南[13]建議,對癥狀性椎動脈起始部狹窄性病變低風險患者建議選擇開放性手術,比如針對以下情況:① 患者存在癥狀并且累及椎動脈起始部,患者經藥物治療后仍出現后循環缺血癥狀;② 病變側椎動脈直徑≤4.0 mm;③ 椎動脈支架置入治療后再次狹窄或閉塞;④ 椎動脈起始部病變合并遠端血管走行迂曲;⑤ 不穩定斑塊。開放手術術式主要包括轉位術(椎動脈-頸總動脈/鎖骨下動脈轉位)、椎動脈內膜剝脫術、轉流術(椎動脈-頸總動脈/鎖骨下動脈/頸外動脈轉流)[17]。采用開放手術治療中重度椎動脈起始部狹窄患者,雖然其操作復雜,并發癥高,但其術后通暢率較高。Kim等[18]報道,椎動脈起始部狹窄病變采用外科開放手術治療后10 年通暢率為92%。開放手術可能存在神經損傷,如聲帶麻痹、臂叢神經無力,但一般均為暫時性損傷。對于起自主動脈弓的椎動脈狹窄性病變,由于其顯露椎動脈難度較大者,較少采用開放手術治療,多采用腔內介入治療。

3.2.3 腔內治療

3.2.3.1 適應證

對于存在以下情況可考慮腔內支架置入術:① 椎動脈起始部狹窄且存在癥狀,經藥物治療后仍出現后循環缺血癥狀;② 行開放外科手術風險高;③ 椎動脈直徑較大(≥3.0 mm)且為穩定性斑塊;④ 椎動脈走行較平直;⑤ 異位起源的椎動脈。目前腔內治療包括球囊擴張和支架置入。單純球囊擴張后再狹窄幾率高。本研究團隊[19]以往的研究報道,藥物涂層球囊應用于腎動脈起始部狹窄病變效果良好,但它應用于椎動脈狹窄病變有待進一步研究。椎動脈支架植入手術操作相對簡單,是腔內治療的主要方式,但它存在支架內再狹窄的問題[20]。目前支架包括裸支架及藥物洗脫支架,藥物洗脫支架有更高的通暢率[21]。本組的5例患者為椎動脈起源變異且伴狹窄,采用藥物治療后仍存在后循環缺血癥狀,此種病例符合腔內治療的指征,采用腔內支架置入治療后患者不適癥狀消失,效果滿意。

3.2.3.2 保護傘的使用

關于椎動脈支架置入術中是否放置保護傘一直存在爭議[22]。① 不放置保護傘的觀點認為,椎動脈起始段的斑塊呈向心性、光滑、富含纖維,較頸動脈斑塊相對穩定,形成栓子的幾率較低,加上血管直徑相對較小,可不放置保護傘,其原因是,術中放置保護傘會延長手術操作時間、增大手術風險;另外,保護傘在通過狹窄病灶時或回撤后血流恢復時會產生一過性剪切力,有可能造成斑塊脫落,而且保護傘裝置會減低血流速度,造成血管痙攣及保護傘裝置回撤困難,部分患者無法耐受手術。② 放置保護傘的觀點認為,術中放置保護傘可避免卒中及死亡事件發生[22]。本組5例患者,由于是異位起源的椎動脈,考慮術中保護傘的穩定性不確切,故均未放置保護傘,術中未發生椎動脈栓塞表現,也未發生卒中及死亡事件。

3.2.3.3 異位椎動脈腔內支架置入治療的啟示

本組病例結果提示,對于有癥狀的異位椎動脈起始部狹窄病變采用腔內支架置入治療是可行、有效的。正常解剖位置的椎動脈狹窄采用支架置入治療的短期內具有良好的通暢性,但支架內再狹窄率仍較高(約20%)[23-24]。本研究中的5例異位椎動脈狹窄患者在中位隨訪20個月內均保持通暢,結果提示,起自主動脈弓的異位椎動脈狹窄采用支架置入治療后良好的通暢性可能與其解剖學和血流動力學有關[25]。因為該部位椎動脈迂曲較少,血流動力學相對穩定,椎動脈起自主動脈弓時受上肢活動影響較小。本研究中的結果為異位椎動脈起始部狹窄病例采用腔內支架置入治療術后保持長期通暢性提供了新的視角。

總之,椎動脈的異位起源在外科手術、血管造影和所有侵入性手術中都具有重要意義。臨床上,椎動脈的異位起源可能由于腦血流動力學的改變而引起腦部疾病。本組5例病例總結的結果提示,對于有癥狀的異位椎動脈起始部狹窄病例采用腔內支架置入治療是可行、有效的,未發生腦部相關并發癥,其通暢性良好。未來需要進一步積累相關病例,隨訪更長時間以觀察其長期預后情況。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:劉一人負責撰寫文章;佟鑄負責圖片收集;崔世軍負責隨訪;郭建明和楊盛家負責文章校對;郭連瑞和谷涌泉負責文章指導及手術指導。

倫理聲明:本研究通過了首都醫科大學宣武醫院倫理委員會的審批(批文編號:臨研審[2022] 223 號-修正1)。