引用本文: 姚一菲, 孫可欣, 鄭榮壽. 《2022全球癌癥統計報告》解讀: 中國與全球對比. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(7): 769-780. doi: 10.7507/1007-9424.202406046 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

GLOBOCAN是世界衛生組織下屬國際癌癥研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)發布的全球癌癥統計數據庫,該數據庫使用每個國家或地區提交的最新腫瘤登記數據估算全球不同年齡段、性別和類型的癌癥新發病例數、死亡數、發病率、死亡率等數據。近年來,IARC多次發布全球癌癥統計報告,2024年4月,《臨床醫師癌癥雜志》(CA: A Cancer Journal for Clinicians)發布了《2022全球癌癥統計報告:全球185個國家36種癌癥發病率和死亡率的估計》[1]并在官方網站同步詳細統計數據結果,報告了全球癌癥的最新統計數據。該報告描述了2022年全球癌癥的新發病及死亡負擔,比較了不同區域的癌癥負擔分布差異,并且結合全球人口變化趨勢對2050年的癌癥發病負擔進行了預測。現系統整理并分析了2022年GLOBOCAN的統計數據,對分年齡、性別、類型和地區的癌癥發病和死亡情況進行全面解讀,重點對中國癌癥與世界癌癥水平的比較進行分析,并結合可能的危險因素流行情況和現行癌癥預防及控制措施進行討論。

1 數據來源與方法

1.1 數據來源

建立全球癌癥統計數據庫(GLOBOCAN)的主要目的是定期更新發布全球、世界區域和國家層面的分性別、年齡和類型的癌癥新發病例數、死亡病例數、發病率、死亡率等數據,詳細數據庫或相關圖表可在全球癌癥觀察網站(https://gco.iarc.who.int)上在線查看。本研究中采用的數據下載日期為2024年5月9日。

癌癥數據按每5歲一組分為18個年齡組,分別為0~4歲、5~9歲、10~14歲、…、80~84歲和85歲及以上組。全球癌癥觀察網站涵蓋的36種癌癥根據疾病和有關健康問題的國際統計分類第10次修訂本(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision,ICD-10)[2]進行編碼與分類,其中包括非黑色素皮膚癌(ICD-10:C44,不包括基底細胞癌)。世界地理區域分類采用世界衛生組織的分類分為[3]:非洲地區、美洲地區、東地中海地區、歐洲地區和西太平洋地區,以下簡稱為“非洲”“美洲”“東地中海”“歐洲”“西太平洋”,根據各地區英文首字母排序。根據聯合國開發計劃署《2021–22年人類發展報告》[4]中的人類發展指數(human development index,HDI)來分類計算癌癥負擔。其中HDI是對一個國家在健康、知識和生活水平3個人類發展基本方面平均成就的綜合衡量指標[5]。

GLOBLCAN 2022中的數據估計方法與以往歷次GLOBOCAN方法相似,主要基于短期預測和發病死亡比估計[6]。由于非洲腫瘤登記網絡的逐步擴展,自GLOBOCAN 2020起數據庫中新增了撒哈拉以南非洲的腫瘤登記數據[7],數據庫的全球代表性進一步提升。本次數據庫的區域構成及分類與GLOBOCAN 2020相同,共包括全球185個國家和地區。

1.2 癌癥發病與死亡估算方法

GLOBOCAN 2022報告中根據腫瘤登記地區發病率和死亡率數據及各國家2022年人口結構估算新發病例數和死亡病例數,并根據Segi標準人口[8]計算標化發病率、標化死亡率以及0~74歲累積發病率。

1.2.1 癌癥發病率估算方法

用于估計不同國家癌癥性別和年齡別發病率的方法按優先順序可以分為以下5類[9]:① 對于55個有近6~10年全國腫瘤登記數據的國家,利用短期預測模型預估2022年發病率;② 對于39個沒有回顧性全國癌癥發病率數據的國家,使用該國覆蓋一個地區腫瘤登記系統(22個國家)或多個地區腫瘤登記系統(17個國家)的最新發病率作為2022年的替代數據;③ 對于52個有覆蓋部分地區腫瘤登記系統且具有全國癌癥死亡率數據可用的國家,使用統計模型和擬合的死亡發病比(M/I),根據死亡率估算發病率;④ 對于1個既沒有全國和地區級腫瘤登記數據,也沒有全國死亡率數據,并且認為國家內部來源數據缺乏準確性的國家,根據鄰國的年齡別和性別的總體癌癥發病水平,按照本國已知的癌譜比例進行本國各癌種發病率的估算;⑤ 對于38個既沒有腫瘤登記,也沒有全國死亡率數據,并且國內信息來源缺失且不兼容的國家,使用同一區域鄰國的平均發病率計算該國發病率。

1.2.2 癌癥死亡率估算方法

為了提高各國之間的可比性,將惡性腫瘤(ICD-10中“C”類編碼)和除傷害之外的所有其他死因按年份和性別比例重新分配定義為不明確類別的死亡病例(ICD-10中第Ⅹ Ⅷ章“R”類編碼),得到校正后的癌癥死亡數據。將校正后的癌癥死亡“C”類按未校正前數據中的癌譜比例劃分到各癌種。在GLOBOCAN 2022數據統計期間,一些國家的生命統計數據也不完整,因此,必要時使用世界衛生組織報告的完整性估計方法對原始數據進行校正。根據現有各國死亡率數據的覆蓋范圍、完整性和詳細程度,分別使用了4種方法對它們進行處理和估算[9]:① 對于90個有歷史國家死亡率數據并且有足夠數量的癌癥死亡記錄(每年至少150例)的國家,使用短期預測模型預測2022年的死亡率;② 對于3個有國家或國家以下各級來源的近期死亡率的國家,將該國某一來源的最新死亡率作為2022年的替代數據;③ 對于1個無法獲得近期死亡率數據的國家,使用腫瘤登記處的數據擬合M/I,并根據HDI水平對國家間的M/I進行調整,根據發病率估算死亡率;④ 對于91個無法獲得近期死亡率數據的國家,使用統計模型根據國家發病率估算國家死亡率,擬合M/I來自生存估計。

2 結果

2.1 2022年全球和中國癌癥發病和死亡概況

2.1.1 發病情況

① 全球情況。2022年全球癌癥估計新發病例數為1 997.6萬例,粗發病率為253.4/10萬,標化發病率為196.9/10萬,標化發病率較2020年(201.0/10萬)有所下降;其新發病例數順位排序前10位的癌癥分別是肺癌、乳腺癌、結直腸癌、前列腺癌、胃癌、肝癌、甲狀腺癌、宮頸癌、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤。見表1。從全球6大區域角度,2022年估計癌癥新發病例數最高的是西太平洋(681.8萬例)、最低的是東地中海(78.2萬例),其他地區從高到低依次是歐洲(487.9萬例)、美洲(422.0萬例)、東南亞(236.9萬例)和非洲(90.1萬例)。2022年估計標化發病率最高的是歐洲(268.1/10萬),其次是美洲(266.9/10萬)、西太平洋(211.1/10萬)、非洲(128.6/10萬)和東地中海(127.2/10萬),最低為東南亞(109.6/10萬);估計標化發病率在6大區域乳腺癌均排在首位,前列腺癌在4大區域(非洲、美洲、東地中海、歐洲)均排位第2位,而全球排第1位的肺癌僅在西太平洋排在第2位、在3大區域(美洲、東地中海和東南亞)均排第3位,東南亞和西太平洋這2個區域的癌癥新發病例順位排位前5位者與其他4個區域差別較大,甲狀腺癌只有在西太平洋進入前5位(排第4位),見表2。② 中國情況,2022年中國癌癥新發病例482.5萬例,標化發病率為201.6/10萬,按標化發病率順位排序在185個國家中位于第65位,順位前5位的惡性腫瘤分別為肺癌、乳腺癌、甲狀腺癌、結直腸癌和肝癌,見表2。

2.1.2 死亡情況

① 全球情況。2022年全球癌癥估計死亡例數為974.4萬例,粗死亡率123.6/10萬,標化死亡率91.7/10萬,標化死亡率較2020年(100.7/10萬)有所下降;全球癌癥死因順位前10位的癌癥是肺癌、結直腸癌、肝癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、食管癌、前列腺癌、宮頸癌、白血病。見表1。從全球6大區域角度,2022年估計癌癥死亡病例數從高到低依次是西太平洋(347.5萬例)、歐洲(221.1萬例)、東南亞(152.8萬例)、美洲(145.4萬例)、非洲(58.6萬例)及東地中海(48.5萬例);標化死亡率最高的是歐洲(106.3/10萬),其后從高到低依次是西太平洋(96.2/10萬)、非洲(87.4/10萬)、美洲(85.4/10萬)、東地中海(82.1/10萬),最低的是東南亞(71.0/10萬)。見表3。全球6大區域按標化死亡率排序,除非洲外,全球發病第1位的肺癌在在美洲、歐洲和西太平洋均是癌癥首位死因,全球癌種發病排第2位的乳腺癌在東地中海和東南亞均是癌癥首位死因,在非洲卻是宮頸癌為首位死因,提示不同區域的死因存在明顯差異;此外還發現,未進入全球發病前10位的胰腺癌在美洲和歐洲均成為了第5位的癌癥死因。② 中國情況。2022年估計中國因癌癥死亡的病例257.4萬例,標化死亡率96.5/10萬,按標化死亡率順位排序在185個國家中位于第65位;按標化死亡率順位前5位的癌癥死因為肺癌、肝癌、胃癌、結直腸癌和食管癌。此外,我國死亡例數超過全球死亡總例數30%的癌種順位排序分別是食管癌(42.1%)、肝癌(41.7%)、肺癌(40.3%)、胃癌(39.4%)和鼻咽癌(38.7%),見表3。

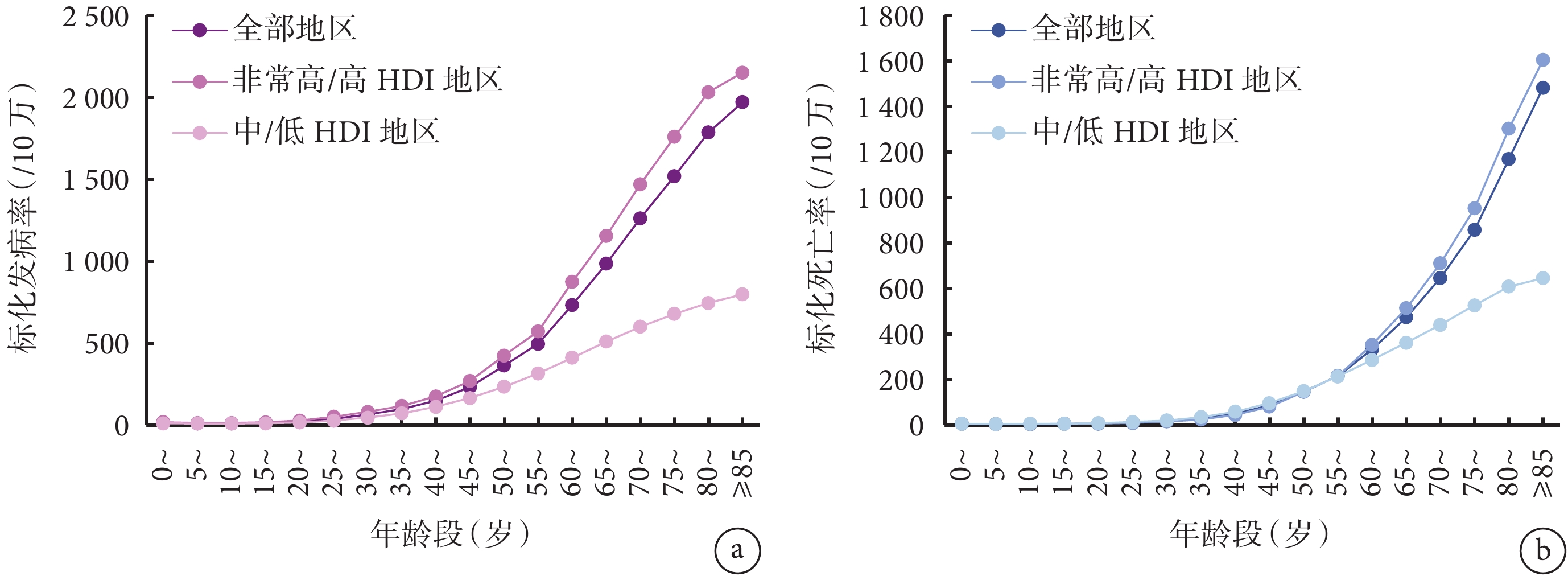

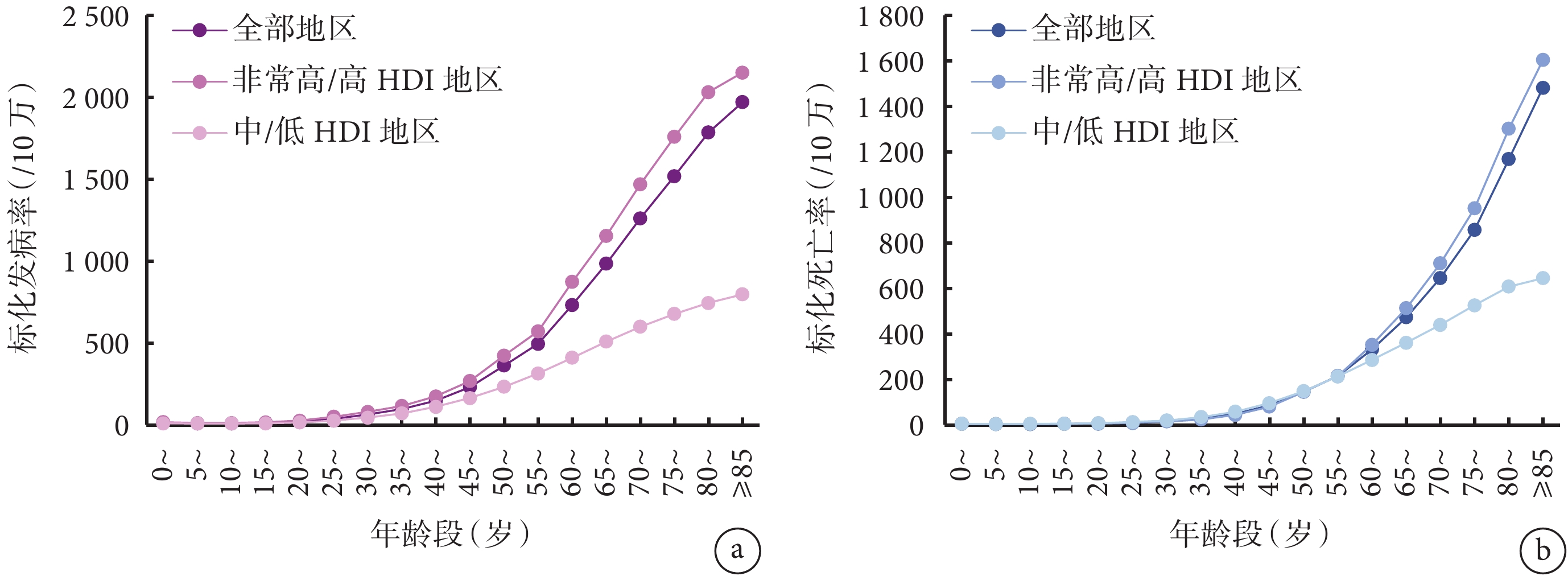

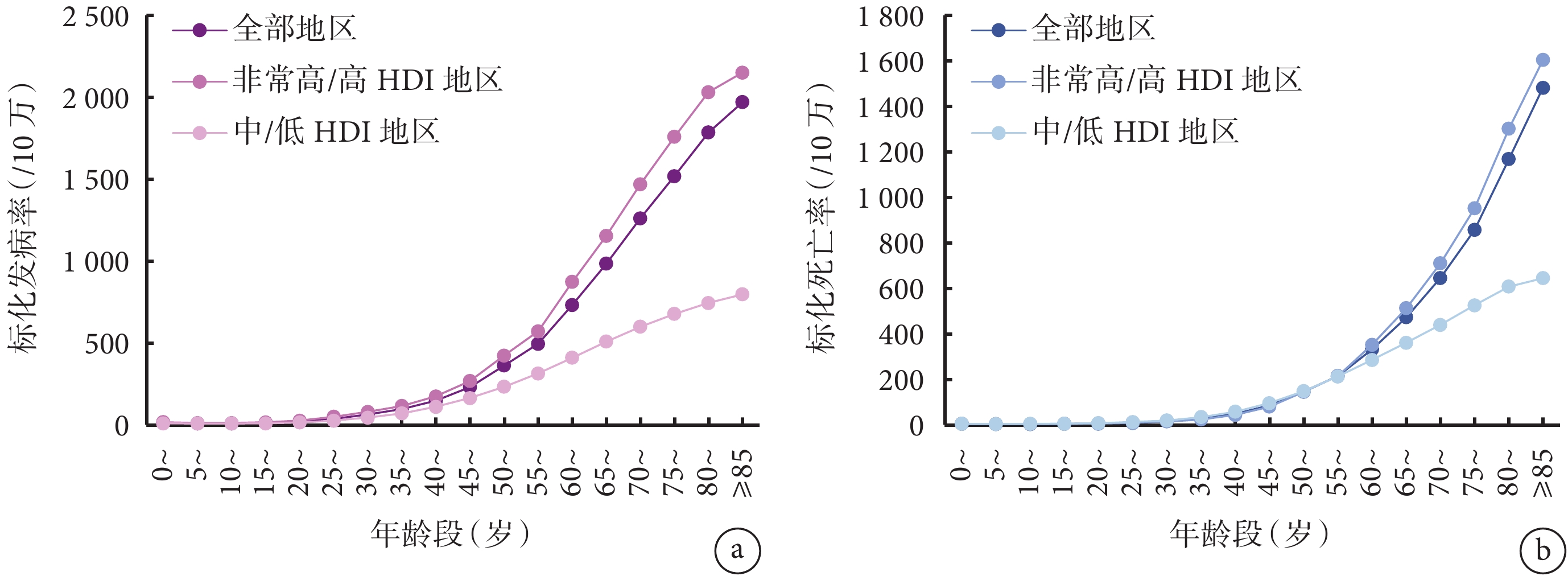

2.2 全球不同發達地區不同年齡段人群癌癥發病和死亡情況

按照HDI將全球國家分為非常高/高HDI地區和中/低HDI地區兩類,分析全部癌癥在這兩類地區的不同年齡別發病率和死亡率情況,結果見圖1。從圖1可見,惡性腫瘤標化發病率和標化死亡率隨年齡增長呈上升趨勢,非常高/高HDI地區的標化發病率和標化死亡率隨年齡增長速度均高于中/低HDI地區。隨著年齡增長,不同HDI地區的標化發病率與標化死亡率差異逐漸增大。發病情況分年齡段來看,在20~24歲年齡組及之前,不同HDI地區標化發病率的上升趨勢均較為緩慢,上升速率大體一致;25歲之后,非常高/高HDI地區標化發病率上升趨勢顯著提高,中/低HDI地區的上升趨勢較為緩慢,非常高/高HDI國家的標化發病率隨年齡增長速度顯著高于中/低HDI國家。死亡情況在55~59歲年齡組及之前,不同HDI地區年齡別死亡率的上升趨勢較為緩慢,上升速率大體一致;60歲之后,非常高/高HDI地區年齡別死亡率上升速度顯著提高,中/低HDI地區的上升速度相對緩慢,非常高/高HDI國家的死亡率隨年齡增長的速度顯著高于中/低HDI國家。

圖1

示全球不同發達地區不同年齡段患者癌癥的標化發病率(a)和標化死亡率(b)情況

圖1

示全球不同發達地區不同年齡段患者癌癥的標化發病率(a)和標化死亡率(b)情況

2.3 2022年全球前10位癌癥新發病例和死亡病例的性別分布

2.3.1 發病情況

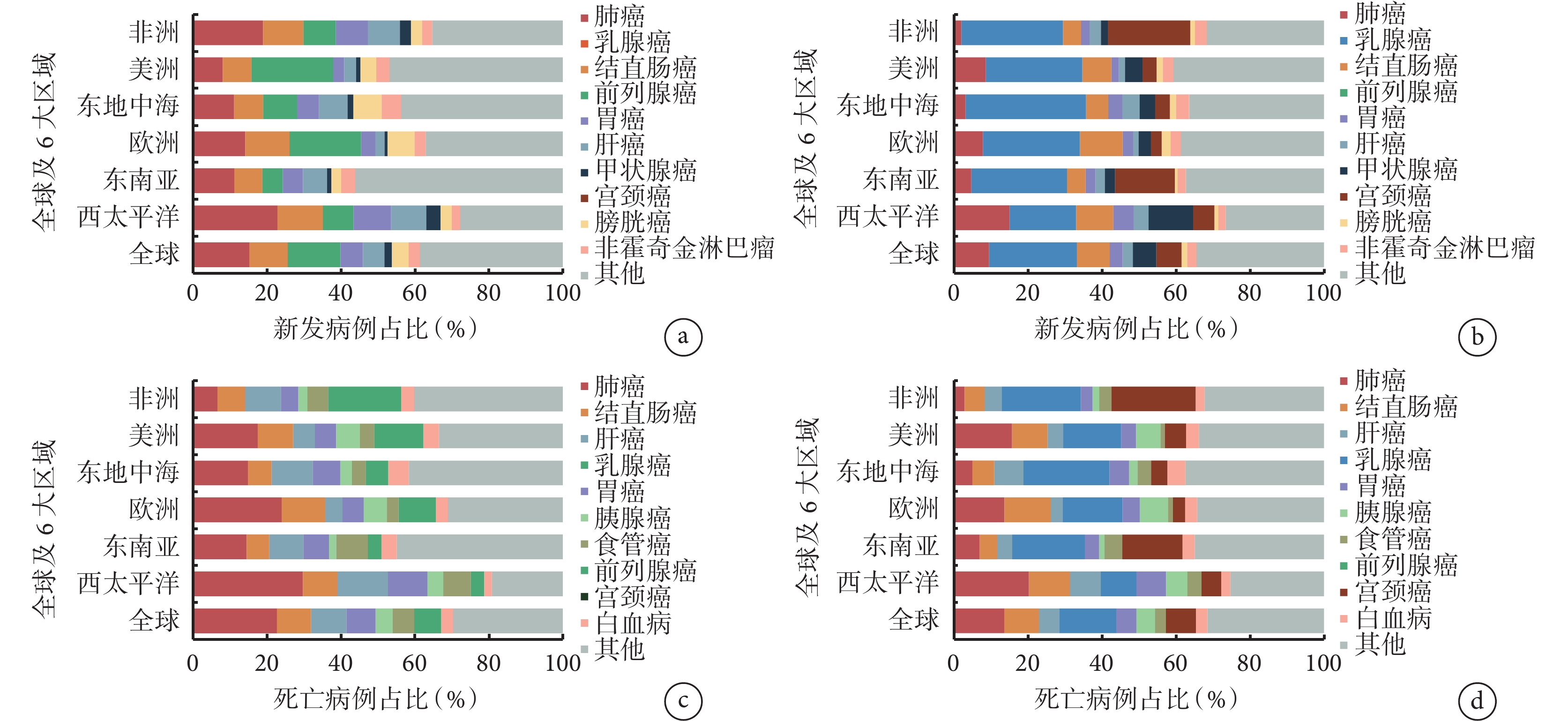

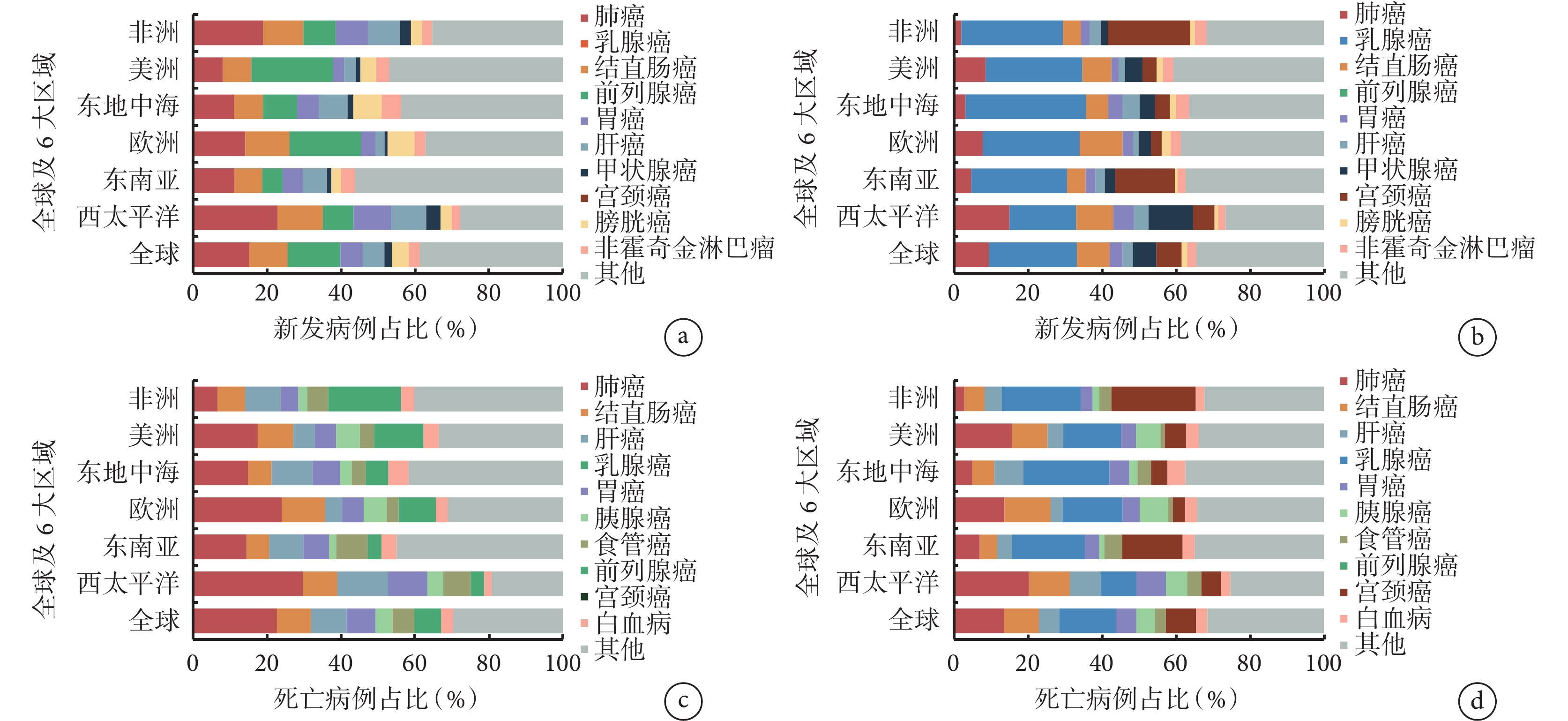

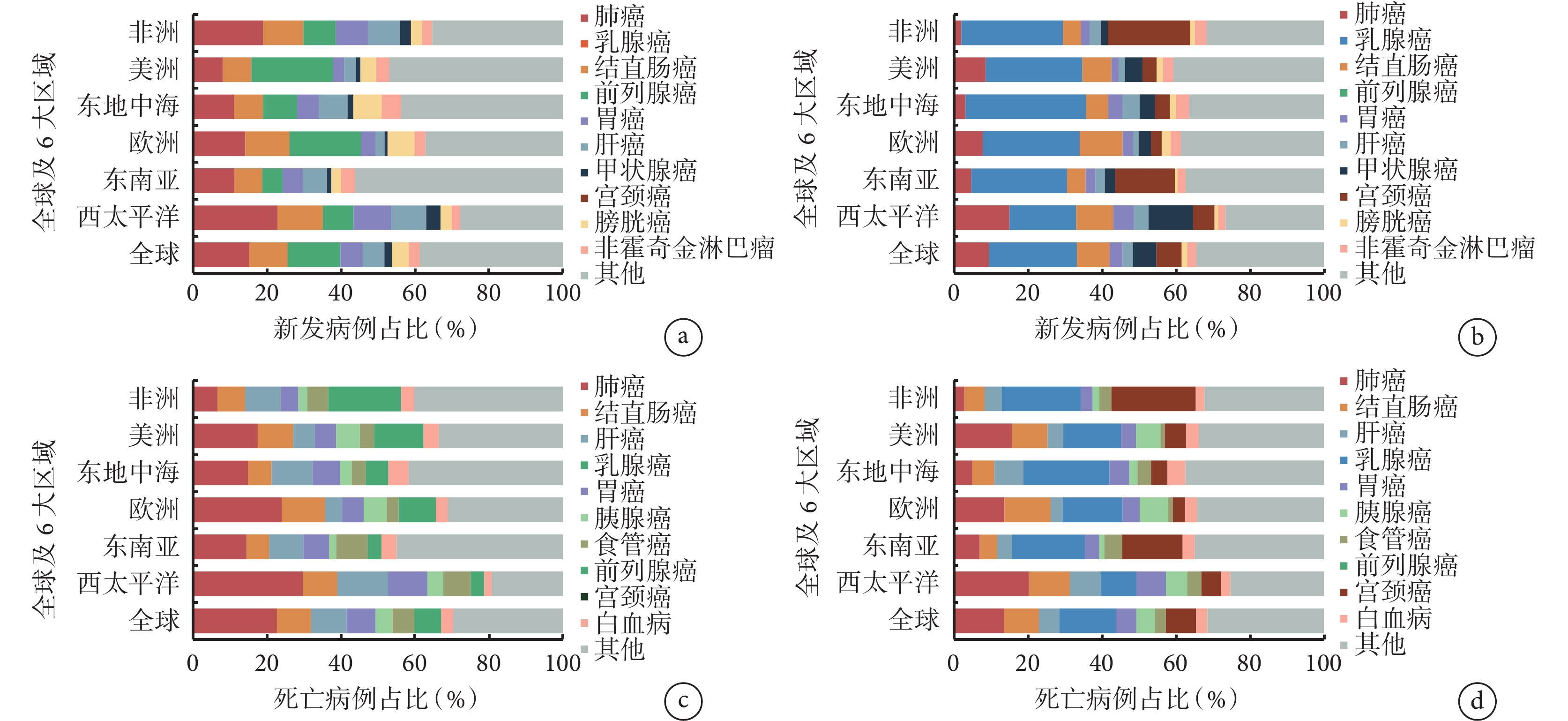

① 就全球來講,男性估計新發惡性腫瘤病例1 031.2萬例、粗發病率259.6/10萬、標化發病率212.6/10萬,其順位排序依次為肺癌、前列腺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、膀胱癌、食管癌、非霍奇金淋巴瘤、白血病和腎癌;女性估計新發病例966.5萬例、粗發病率247.0/10萬、標化發病率186.3/10萬,其順位排序依次為乳腺癌、肺癌、結直腸癌、宮頸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、胃癌、卵巢癌、肝癌和非霍奇金淋巴瘤。可見,男性的新發病例數、粗發病率及標化發病率均高于女性,在男性和女性患者中新發惡性腫瘤的排位與全球總體排位(肺癌、乳腺癌、結直腸癌、前列腺癌、胃癌、肝癌、甲狀腺癌、宮頸癌、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤)略有不同,肺癌在全人群和其中的男性中均排第1位,而在女性中乳腺癌排第1位、肺癌排第2位,結直腸癌在全人群及不分性別患者中均排第3位,見表1。② 就全球6大地區來講,無論男女,前10位新發癌癥病例總數占比均是西太平洋地區最高,在該地區的男性人群中肺癌占比最高,在女性人群中乳腺癌占比最高;男性新發病例在非洲、東地中海、東南亞均是肺癌占比最高,而在歐洲是前列腺癌占比最高;女性新發病例在6大地區均是乳腺癌占比最高,見圖2。

圖2

示全球6大區域2022年男性和女性患者的癌癥發病與死亡病例占比

圖2

示全球6大區域2022年男性和女性患者的癌癥發病與死亡病例占比

a、b:分別為男性(a)和女性(b)癌癥新發病情況;c、d:分別為男性(c)和女性(d)癌癥死亡情況

2.3.2 死亡情況

① 就全球來講,男性估計癌癥死亡543.0萬例、粗死亡率136.7/10萬、標化死亡率109.8/10萬,其死亡排位依次為肺癌、肝癌、結直腸癌、胃癌、前列腺癌、食管癌、胰腺癌、白血病、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤;女性估計癌癥死亡431.4萬例、粗死亡率110.3/10萬、標化死亡率76.9/10萬,其死亡排位依次為乳腺癌、肺癌、結直腸癌、宮頸癌、肝癌、胃癌、胰腺癌、卵巢癌、白血病、食管癌。可見,男性的死亡病例數、粗死亡率、標化死亡率均高于女性;在男性和女性患者中因惡性腫瘤死亡病例的排位與全球總體(肺癌、結直腸癌、肝癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、食管癌、前列腺癌、宮頸癌、白血病)略有不同,肺癌是全人群和其中男性中均排第1位的死因、肝癌是排第2位的死因,而女性中乳腺癌是排第1位的死因、肺癌是排第2位的死因,結直腸癌在男性和女性人群中均是排第3位的死因,見表1。② 就6大區域來講,前10位癌癥總死亡病例占比無論男女均是西太平洋地區最高,而且此地區死亡病例占比最高的在男性和女性中均是肺癌;男性死亡病例占比在非洲排第1位的死因是前列腺癌,而在其他5個區域均是肺癌最高;女性死亡病例占比在非洲、美洲、東地中海、歐洲、東南亞均是乳腺癌最高,見圖2。

2.4 2022年主要癌癥在全球、全球不同地區以及中國的發病和死亡情況

2.4.1 肺癌

2022年全球肺癌新發病例和死亡病例順位均排第1位(分別為248.1萬例、181.7萬例),粗發病率和標化發病率順位均排第3位(分別為31.5/10萬、23.6/10萬),而粗死亡率和標化死亡率順位均排第1位(分別為23.1/10萬、16.8/10萬),提示肺癌在全球的沉重疾病負擔,見表1。在男性人群中肺癌新發病例、粗發病率和標化發病率以及死亡病例、粗死亡率和標化死亡率順位排序均排第1位;在女性人群中相應指標順位排序均排第2位,見表1。在全球6大區域,標化發病率和標化死亡率順位排序從高到低依次均是西太平洋、歐洲、美洲、東地中海、東南亞、非洲,見表2、3。在中國肺癌標化發病率在全世界位于第3位(40.8/10萬)、標化死亡率在全世界位于第13位(26.7/10萬),見表2、3。

2.4.2 胃癌

2022年全球胃癌新發病例和死亡病例順位均排第5位(分別為96.9萬例、66.0萬例),粗發病率和標化發病率順位均排第6位(分別為12.3/10萬、9.2/10萬),而粗死亡率和標化死亡率順位均排第7位(分別為8.4/10萬、6.1/10萬),見表1。在男性人群中胃癌新發病例、粗發病率和標化發病率以及死亡病例、粗死亡率和標化死亡率順位排序均排第4位;在女性人群胃癌新發病例、粗發病率和標化發病率順位排序均排第7位,死亡病例、粗死亡率順位排序均排第6位,而標化死亡率順位排序排第7位,見表1。在全球6大區域,標化發病率和標化死亡率順位排序從高到低依次均是西太平洋、歐洲、東地中海、美洲、東南亞、非洲,見表2、3。在中國胃癌標化發病率在全世界位于第15位(40.8/10萬)、標化死亡率在全世界位于第24位(26.7/10萬),見表2、3。

2.4.3 肝癌

2022年全球肝癌新發病例和死亡病例數順位分別排第6位(86.6萬例)和第3位(75.9萬例),粗發病率和標化發病率順位分別排第7位(11.0/10萬)和第8位(8.6/10萬),而粗死亡率和標化死亡率順位分別排第5位(9.4/10萬)和第4位(7.4/10萬),見表1。在男性人群中肝癌新發病例、粗發病率和標化發病率順位排序均排第5位,而死亡病例、粗死亡率和標化死亡率順位排序均排第2位;在女性人群肝癌新發病例、粗發病率和標化發病率順位排序均排第9位,死亡病例、粗死亡率及標化死亡率順位排序均排第5位,見表1。在全球6大區域,肝癌標化發病率和標化死亡率順位排序從高到低前3位依次均是西太平洋、東地中海和非洲,發病率和死亡率排位呈現一致性,而標化發病率和標化死亡率在美洲、歐洲、東南亞呈現不一致,比如在東南亞死亡率位次更高,見表2、3。在中國肝癌標化發病率在全世界位于第15位(15.0/10萬)、標化死亡率在全世界位于第16位(12.6/10萬),見表2、3。

2.4.4 甲狀腺癌

2022年全球甲狀腺癌新發病例、粗發病率及標化發病率順位排序分別是第7、8及7位(分別為82.1萬例、10.4/10萬、9.1/10萬),死亡病例順位排序未進入前10位。男性人群甲狀腺癌新發病例和死亡以及女性人群甲狀腺癌死亡病例順位排序均未進入前10位,而女性人群甲狀腺癌新發病例、粗發病率及標化發病率順位排序均為第5位(分別為61.5萬例、15.7/10萬、13.6/10萬),見表1。西太平洋地區甲狀腺癌標化發病率最高(20.7/10萬),其中中國甲狀腺癌標化發病率高達24.6/10萬,在全世界位于第2位,新發病例46.6萬例,占全世界甲狀腺癌總發病例數的56.8%,見表2。總體而言,甲狀腺癌標化死亡率均相對較低,6大區域均未超過1/10萬。

2.4.5 宮頸癌

2022年全球宮頸癌新發病例、粗發病率及標化發病率順位排序分別是第8、5及5位(分別為66.2萬例、16.9/10萬、14.1/10萬),死亡病例、粗死亡率及標化死亡率順位排序分別是第9、6及6位(分別為34.9萬例、8.9/10萬、7.1/10萬),見表1。在全球6大區域中非洲地區宮頸癌標化發病率和標化死亡率均最高(分別為31.8/10萬、21.4/10萬),見表2、3。中國宮頸癌標化發病率和標化死亡率世界排名分別位于第95和126位,新發病例和死亡病例分別為15.1萬例和5.6萬例,分別占全世界宮頸癌總發病例數和死亡病例數的22.7%和16.0%,見表2、3。

2.4.6 食管癌

2022年全球食管癌新發病例數順位排序為第11位(51.1萬例),死亡病例順位排序第7位(死亡44.5萬例);全球男性人群新發食管癌病例順位排序第7位(36.5萬例)、死亡病例順位排序第6位(31.8萬例),在女性人群中新發食管癌病例順位排序未進入前10位,而死亡病例順位排序第10位(12.7萬例),見表1。在全球6大區域中西太平洋地區食管癌標化發病率和標化死亡率均最高(分別為7.1/10萬、5.6/10萬)、最低均是美洲(分別為2.6/10萬、2.3/10萬),見表2、3。中國食管癌標化發病率和標化死亡率在全世界分別位于第11和15位,新發病例22.4萬例、死亡病例18.7萬例,分別占全世界食管癌總發病例數和死亡例數的43.8%和42.1%,見表2、3。

3 討論

3.1 全球常見癌癥疾病負擔及影響因素

3.1.1 常見非感染相關癌癥

3.1.1.1 肺癌

肺癌是2022年全球發病和死亡例數順位排序均為首位的癌癥,其發病和死亡在男性中均位居首位,在女性中均位居第2位。不論是在全球范圍內還是在中國,男性的肺癌負擔均高于女性,而且男性的肺癌死亡增速也高于女性[10-11]。吸煙、二手煙、電子香煙等煙草使用,大氣污染,肺炎、結核病等肺部疾病史,二氧化硅、石棉職業暴露等均是肺癌的危險因素[10]。其中吸煙是最重要和最普遍的肺癌危險因素,煙草使用的性別差異也是導致肺癌男女比例有差別的重要因素。在全球范圍內,男女吸煙率在1990–2019年間均呈下降趨勢,女性的吸煙流行率、持續時間和強度均低于男性[12]。我國針對吸煙高危因素提出了相應的防控措施,在《“健康中國2030”規劃綱要》[13]中提出,至2030年我國將15歲以上人群吸煙率降低至20%;正在全面推進控煙履約,加大控煙力度,運用價格、稅收、法律等手段提高控煙成效。目前國際廣泛應用的肺癌篩查手段是低劑量螺旋CT,我國也建議50歲以上高危人群進行肺癌篩查[14]。既往研究[15]顯示,低劑量螺旋CT篩查的推廣可能會導致肺癌發病率出現短暫上升。但是由于目前我國國內有關新發肺癌病例中早期病例占比及占比變化趨勢的研究數據相對罕見,仍無法確認篩查工作對我國肺癌發病結果的影響。此分析結果也提示,我國需要推動以人群為基礎的腫瘤發病分期數據的采集工作,從而對現行惡性腫瘤綜合防治工作的效果進行深入評估。

3.1.1.2 甲狀腺癌

2022年全球甲狀腺癌新發病例82.1萬例,位居所有癌癥發病的第7位。在1998–2008年期間,高收入國家的甲狀腺癌發病率呈上升趨勢,而且在部分中低收入國家包括哥倫比亞和立陶宛中也觀察到了同樣的趨勢[16]。2022年的數據顯示,西太平洋地區的甲狀腺癌發病率最高,其中僅中國就有46.6萬新發病例,占全球發病負擔的一半(56.8%)以上。雖然近年來部分國家和地區的甲狀腺癌發病率呈迅速上升趨勢,然而死亡率卻保持在較低的水平,并未進入死因排位的前10位。針對此種流行病學現象,有研究者[17]提出,可能存在過度診斷,即由于臨床影像學、超聲和活檢技術的推廣應用,某一疾病的檢出率大幅增加,但患者群體的預后并沒有因此而出現明顯改善。2022年中國和韓國的甲狀腺癌標化發病率分別位居世界第2位和第3位,但2019年中國人群監測數據顯示甲狀腺癌標化發病率較1990年相比增加了1倍,而標化死亡率卻趨勢平穩[18];此外,近年來韓國甲狀腺癌發病率也呈上升趨勢且增長速度較快[19],均符合存在過度診斷的流行病學特征。以上分析結果提示,要密切監測甲狀腺癌過度診斷在世界范圍內的變化,正確看待篩查并選擇合適的治療方案。

3.1.1.3 食管癌

食管癌是2022年全球第11位新發癌癥和第7位癌癥死亡原因,估計新發病例為51.1萬例,死亡病例為44.5萬例[1]。東南亞及中國的食管癌標化死亡率位于各種癌癥標化死亡率順位排序第5位。中國食管癌標化發病率世界排名第11位,標化死亡率世界排名第15位。喝熱茶、吸煙和過度飲酒是中國食管癌高發的主要病因[20]。食管癌的兩種常見組織學亞型的主要病因不同,食管腺癌與超重、胃食管返流和Barrett食管有關[1],而食管鱗狀細胞癌與遺傳變異、飲酒、吸煙、熱食、口腔健康不良、胃萎縮和社會經濟因素有關[21]。近年來,由于我國高發地區上消化道癌綜合防控措施的落地施行,我國食管癌的發病率和死亡率均已出現顯著下降趨勢。然而GLOBOCAN數據顯示,2022年我國食管癌發病例數占世界的43.8%、死亡例數占世界的42.1%,仍高于全球水平(26.4%),總體疾病負擔仍十分沉重[22]。提示我國仍需要從危險因素預防、篩查與早診早治、患者診療救助等多個方面持續加強食管癌防控工作[23]。

3.1.2 常見感染相關癌癥

3.1.2.1 胃癌

2022年全球胃癌新發病和死亡病例數順位均位于第5位。幽門螺旋桿菌感染、吸煙、飲酒和高鈉飲食是胃癌的常見危險因素[24]。西太平洋地區是胃癌高發地區,其中中國胃癌新發病例占全球的37.0%,這與我國飲食習慣有關,如中國人常食用的腌制食物和剩菜中含有大量高致癌性亞硝酸鹽。男性患胃癌的風險幾乎是女性的2倍,可能由于男性飲酒和吸煙率高于女性[25]。中國胃癌發病率和死亡率在1990–2019年間呈下降趨勢[26],但GLOBOCAN數據顯示,2022年我國胃癌新發病例占全世界的37.0%,死亡病例占全世界的39.4%,總體負擔仍較重。我國仍需穩步推廣落實根除幽門螺旋桿菌、倡導健康文明生活方式等一級預防工作和上消化道癌篩查與早診早治等二級預防工作。

3.1.2.2 肝癌

2022年全球肝癌發病例數順位位于第6位,肝癌死亡例數順位排序僅次于肺癌和結直腸癌(順位為第3位)。原發性肝癌主要包括肝細胞癌(占75%~85%)和肝內膽管細胞癌(10%~15%),全球肝細胞癌中乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒慢性感染占21%~55%[27]。肝癌在發展中國家發病率較高[1],這與黃曲霉素污染、肝炎病毒傳播、經濟發展不平衡等因素有關。目前隨著全球肝癌防控措施的推進,中國、韓國等東亞國家的肝癌發病已出現下降趨勢,然而印度、歐洲和美洲的部分國家的肝癌發病仍呈持續上升趨勢[28]。在病毒性肝炎流行且醫療資源有限的國家,乙肝疫苗的推廣對減少肝癌負擔至關重要。目前大多數國家均提供并推薦新生兒接種乙型肝炎疫苗。對于丙型肝炎,通過篩查血液制品、使用一次性醫療用具等手段可減少丙型肝炎病毒的傳播[29]。總之,肝癌依然是需要持續關注的公共衛生問題,要持續針對目前已知的肝癌危險因素加以控制,并且推進國家肝癌篩查項目的實施。

3.1.2.3 宮頸癌

宮頸癌在2022年全球女性癌癥發病和死亡例數順位中均居第4位,估計全球新發病例約66萬、死亡病例約35萬[1]。人乳頭狀瘤病毒(human papilloma virus,HPV)是宮頸癌的必要不充分病因,在448種已知的HPV型別中,有12種被IARC歸類為Ⅰ類致癌物[30]。與宮頸癌發生相關的重要危險因素還包括性傳播感染(人類免疫缺陷病毒和沙眼衣原體)、吸煙、較高的生育次數、長期口服避孕藥等[31]。由于在發展中地區如非洲和東南亞地區的慢性HPV感染率較高且女性人群接受篩查和疫苗接種的機會有限,因而導致宮頸癌在這些地區的發病率及死亡率均較高。從篩查覆蓋率高的部分歐洲國家的監測數據已觀察到,宮頸癌篩查項目對于發病率和死亡率的下降有促進作用[32]。WHO《全球加快消除宮頸癌戰略》提出在21世紀末將發病率降低到4/10萬以下,從而使宮頸癌不再成為影響人群健康的主要公共衛生問題[33]。而根據GLOBOCAN 2022數據顯示,目前只有東地中海地區的10個國家的發病率低于此目標值,這提示應在全球范圍內擴大預防和治療干預措施的實施。我國2009年開始有組織性地進行宮頸癌篩查,但由于我國人口眾多、衛生資源分布不均衡,目前35~64歲女性宮頸癌篩查參與率僅為36.8%[34]。未來仍需探索不同衛生資源地區適宜的宮頸癌防治模式,提高基層防控質量,健全宮頸癌的三級預防體系,爭取達到WHO的防治目標。

3.2 GLOBOCAN數據的優勢及局限性

3.2.1 優勢

與既往數據相比,GLOBOCAN 2022數據估算的準確性有了進一步提高。首先,依托《五大洲發病率(CI5)第Ⅻ卷》[35],IARC/IACR采集了來自全世界456個以人群為基礎的腫瘤登記處提供的高質量數據,覆蓋了70個國家的589個以人群為基礎的腫瘤登記處,這些真實的腫瘤發病和死亡監測數據為GLOBOCAN 2022的估算提供了科學依據。其次,在本次GLOBOCAN 測算中,IARC與全球范圍內的成熟腫瘤登記網絡開展深入合作,有效提高了區域腫瘤負擔測算的真實性。例如在中國,IARC與國家癌癥中心合作,使用國內最新報道的來自700個以人群為基礎的腫瘤登記處的數據,對中國的腫瘤負擔進行測算;在歐洲,IARC與歐盟委員會聯合研究中心和歐洲腫瘤登記網絡合作,估計了歐洲40個國家的腫瘤發病和死亡數據。最后,對于無法獲得實際死亡數據的地區,GLOBOCAN 2022采用了SurvCan-3研究的結果作為估算依據,提高了部分地區的死亡率估計的準確性。

3.2.2 局限性

GLOBOCAN數據也存在一定局限性。首先,GLOBOCAN是基于以人群為基礎的腫瘤登記數據以及地區人口數據通過科學方法計算獲得的估計數據,而非真實的腫瘤發病和死亡監測數據。其次,新冠疫情可能導致腫瘤發病診斷和報告延遲,導致死亡的增加和死因錯分,同時也會導致發病和死亡浮動及趨勢的變化。然而GLOBOCAN 2022應用的實際監測數據均為疫情前采集,數據質量不受疫情的影響,但是推導2022年估計結果所用的趨勢數據也是基于疫情前的數據,可能會與疫情期間的實際情況有所偏差,從而導致估算數據的相對偏差。

4 總結與前瞻

2022年全球癌癥統計數據顯示,全球有近2 000萬癌癥新發病例和近1 000萬癌癥死亡病例,雖然較2020年均有所下降,但疾病負擔仍較沉重,癌癥仍是重大公共衛生問題之一。整體來看,我國全部癌癥標化發病率和標化死亡率均位于185個國家的第65位。雖然我國傳統高發癌種如食管癌、胃癌、肝癌等的標化發病率和標化死亡率已呈現雙下降趨勢,但是我國肺癌、甲狀腺癌、食管癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌等癌種的疾病負擔仍居于世界前列,需要針對不同癌種的流行病學特征制定完善有針對性的癌癥防控規劃,為實現“健康中國2030”戰略目標提供實踐路徑。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:姚一菲撰寫文章;孫可欣和鄭榮壽進行文章修改。

GLOBOCAN是世界衛生組織下屬國際癌癥研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)發布的全球癌癥統計數據庫,該數據庫使用每個國家或地區提交的最新腫瘤登記數據估算全球不同年齡段、性別和類型的癌癥新發病例數、死亡數、發病率、死亡率等數據。近年來,IARC多次發布全球癌癥統計報告,2024年4月,《臨床醫師癌癥雜志》(CA: A Cancer Journal for Clinicians)發布了《2022全球癌癥統計報告:全球185個國家36種癌癥發病率和死亡率的估計》[1]并在官方網站同步詳細統計數據結果,報告了全球癌癥的最新統計數據。該報告描述了2022年全球癌癥的新發病及死亡負擔,比較了不同區域的癌癥負擔分布差異,并且結合全球人口變化趨勢對2050年的癌癥發病負擔進行了預測。現系統整理并分析了2022年GLOBOCAN的統計數據,對分年齡、性別、類型和地區的癌癥發病和死亡情況進行全面解讀,重點對中國癌癥與世界癌癥水平的比較進行分析,并結合可能的危險因素流行情況和現行癌癥預防及控制措施進行討論。

1 數據來源與方法

1.1 數據來源

建立全球癌癥統計數據庫(GLOBOCAN)的主要目的是定期更新發布全球、世界區域和國家層面的分性別、年齡和類型的癌癥新發病例數、死亡病例數、發病率、死亡率等數據,詳細數據庫或相關圖表可在全球癌癥觀察網站(https://gco.iarc.who.int)上在線查看。本研究中采用的數據下載日期為2024年5月9日。

癌癥數據按每5歲一組分為18個年齡組,分別為0~4歲、5~9歲、10~14歲、…、80~84歲和85歲及以上組。全球癌癥觀察網站涵蓋的36種癌癥根據疾病和有關健康問題的國際統計分類第10次修訂本(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision,ICD-10)[2]進行編碼與分類,其中包括非黑色素皮膚癌(ICD-10:C44,不包括基底細胞癌)。世界地理區域分類采用世界衛生組織的分類分為[3]:非洲地區、美洲地區、東地中海地區、歐洲地區和西太平洋地區,以下簡稱為“非洲”“美洲”“東地中海”“歐洲”“西太平洋”,根據各地區英文首字母排序。根據聯合國開發計劃署《2021–22年人類發展報告》[4]中的人類發展指數(human development index,HDI)來分類計算癌癥負擔。其中HDI是對一個國家在健康、知識和生活水平3個人類發展基本方面平均成就的綜合衡量指標[5]。

GLOBLCAN 2022中的數據估計方法與以往歷次GLOBOCAN方法相似,主要基于短期預測和發病死亡比估計[6]。由于非洲腫瘤登記網絡的逐步擴展,自GLOBOCAN 2020起數據庫中新增了撒哈拉以南非洲的腫瘤登記數據[7],數據庫的全球代表性進一步提升。本次數據庫的區域構成及分類與GLOBOCAN 2020相同,共包括全球185個國家和地區。

1.2 癌癥發病與死亡估算方法

GLOBOCAN 2022報告中根據腫瘤登記地區發病率和死亡率數據及各國家2022年人口結構估算新發病例數和死亡病例數,并根據Segi標準人口[8]計算標化發病率、標化死亡率以及0~74歲累積發病率。

1.2.1 癌癥發病率估算方法

用于估計不同國家癌癥性別和年齡別發病率的方法按優先順序可以分為以下5類[9]:① 對于55個有近6~10年全國腫瘤登記數據的國家,利用短期預測模型預估2022年發病率;② 對于39個沒有回顧性全國癌癥發病率數據的國家,使用該國覆蓋一個地區腫瘤登記系統(22個國家)或多個地區腫瘤登記系統(17個國家)的最新發病率作為2022年的替代數據;③ 對于52個有覆蓋部分地區腫瘤登記系統且具有全國癌癥死亡率數據可用的國家,使用統計模型和擬合的死亡發病比(M/I),根據死亡率估算發病率;④ 對于1個既沒有全國和地區級腫瘤登記數據,也沒有全國死亡率數據,并且認為國家內部來源數據缺乏準確性的國家,根據鄰國的年齡別和性別的總體癌癥發病水平,按照本國已知的癌譜比例進行本國各癌種發病率的估算;⑤ 對于38個既沒有腫瘤登記,也沒有全國死亡率數據,并且國內信息來源缺失且不兼容的國家,使用同一區域鄰國的平均發病率計算該國發病率。

1.2.2 癌癥死亡率估算方法

為了提高各國之間的可比性,將惡性腫瘤(ICD-10中“C”類編碼)和除傷害之外的所有其他死因按年份和性別比例重新分配定義為不明確類別的死亡病例(ICD-10中第Ⅹ Ⅷ章“R”類編碼),得到校正后的癌癥死亡數據。將校正后的癌癥死亡“C”類按未校正前數據中的癌譜比例劃分到各癌種。在GLOBOCAN 2022數據統計期間,一些國家的生命統計數據也不完整,因此,必要時使用世界衛生組織報告的完整性估計方法對原始數據進行校正。根據現有各國死亡率數據的覆蓋范圍、完整性和詳細程度,分別使用了4種方法對它們進行處理和估算[9]:① 對于90個有歷史國家死亡率數據并且有足夠數量的癌癥死亡記錄(每年至少150例)的國家,使用短期預測模型預測2022年的死亡率;② 對于3個有國家或國家以下各級來源的近期死亡率的國家,將該國某一來源的最新死亡率作為2022年的替代數據;③ 對于1個無法獲得近期死亡率數據的國家,使用腫瘤登記處的數據擬合M/I,并根據HDI水平對國家間的M/I進行調整,根據發病率估算死亡率;④ 對于91個無法獲得近期死亡率數據的國家,使用統計模型根據國家發病率估算國家死亡率,擬合M/I來自生存估計。

2 結果

2.1 2022年全球和中國癌癥發病和死亡概況

2.1.1 發病情況

① 全球情況。2022年全球癌癥估計新發病例數為1 997.6萬例,粗發病率為253.4/10萬,標化發病率為196.9/10萬,標化發病率較2020年(201.0/10萬)有所下降;其新發病例數順位排序前10位的癌癥分別是肺癌、乳腺癌、結直腸癌、前列腺癌、胃癌、肝癌、甲狀腺癌、宮頸癌、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤。見表1。從全球6大區域角度,2022年估計癌癥新發病例數最高的是西太平洋(681.8萬例)、最低的是東地中海(78.2萬例),其他地區從高到低依次是歐洲(487.9萬例)、美洲(422.0萬例)、東南亞(236.9萬例)和非洲(90.1萬例)。2022年估計標化發病率最高的是歐洲(268.1/10萬),其次是美洲(266.9/10萬)、西太平洋(211.1/10萬)、非洲(128.6/10萬)和東地中海(127.2/10萬),最低為東南亞(109.6/10萬);估計標化發病率在6大區域乳腺癌均排在首位,前列腺癌在4大區域(非洲、美洲、東地中海、歐洲)均排位第2位,而全球排第1位的肺癌僅在西太平洋排在第2位、在3大區域(美洲、東地中海和東南亞)均排第3位,東南亞和西太平洋這2個區域的癌癥新發病例順位排位前5位者與其他4個區域差別較大,甲狀腺癌只有在西太平洋進入前5位(排第4位),見表2。② 中國情況,2022年中國癌癥新發病例482.5萬例,標化發病率為201.6/10萬,按標化發病率順位排序在185個國家中位于第65位,順位前5位的惡性腫瘤分別為肺癌、乳腺癌、甲狀腺癌、結直腸癌和肝癌,見表2。

2.1.2 死亡情況

① 全球情況。2022年全球癌癥估計死亡例數為974.4萬例,粗死亡率123.6/10萬,標化死亡率91.7/10萬,標化死亡率較2020年(100.7/10萬)有所下降;全球癌癥死因順位前10位的癌癥是肺癌、結直腸癌、肝癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、食管癌、前列腺癌、宮頸癌、白血病。見表1。從全球6大區域角度,2022年估計癌癥死亡病例數從高到低依次是西太平洋(347.5萬例)、歐洲(221.1萬例)、東南亞(152.8萬例)、美洲(145.4萬例)、非洲(58.6萬例)及東地中海(48.5萬例);標化死亡率最高的是歐洲(106.3/10萬),其后從高到低依次是西太平洋(96.2/10萬)、非洲(87.4/10萬)、美洲(85.4/10萬)、東地中海(82.1/10萬),最低的是東南亞(71.0/10萬)。見表3。全球6大區域按標化死亡率排序,除非洲外,全球發病第1位的肺癌在在美洲、歐洲和西太平洋均是癌癥首位死因,全球癌種發病排第2位的乳腺癌在東地中海和東南亞均是癌癥首位死因,在非洲卻是宮頸癌為首位死因,提示不同區域的死因存在明顯差異;此外還發現,未進入全球發病前10位的胰腺癌在美洲和歐洲均成為了第5位的癌癥死因。② 中國情況。2022年估計中國因癌癥死亡的病例257.4萬例,標化死亡率96.5/10萬,按標化死亡率順位排序在185個國家中位于第65位;按標化死亡率順位前5位的癌癥死因為肺癌、肝癌、胃癌、結直腸癌和食管癌。此外,我國死亡例數超過全球死亡總例數30%的癌種順位排序分別是食管癌(42.1%)、肝癌(41.7%)、肺癌(40.3%)、胃癌(39.4%)和鼻咽癌(38.7%),見表3。

2.2 全球不同發達地區不同年齡段人群癌癥發病和死亡情況

按照HDI將全球國家分為非常高/高HDI地區和中/低HDI地區兩類,分析全部癌癥在這兩類地區的不同年齡別發病率和死亡率情況,結果見圖1。從圖1可見,惡性腫瘤標化發病率和標化死亡率隨年齡增長呈上升趨勢,非常高/高HDI地區的標化發病率和標化死亡率隨年齡增長速度均高于中/低HDI地區。隨著年齡增長,不同HDI地區的標化發病率與標化死亡率差異逐漸增大。發病情況分年齡段來看,在20~24歲年齡組及之前,不同HDI地區標化發病率的上升趨勢均較為緩慢,上升速率大體一致;25歲之后,非常高/高HDI地區標化發病率上升趨勢顯著提高,中/低HDI地區的上升趨勢較為緩慢,非常高/高HDI國家的標化發病率隨年齡增長速度顯著高于中/低HDI國家。死亡情況在55~59歲年齡組及之前,不同HDI地區年齡別死亡率的上升趨勢較為緩慢,上升速率大體一致;60歲之后,非常高/高HDI地區年齡別死亡率上升速度顯著提高,中/低HDI地區的上升速度相對緩慢,非常高/高HDI國家的死亡率隨年齡增長的速度顯著高于中/低HDI國家。

圖1

示全球不同發達地區不同年齡段患者癌癥的標化發病率(a)和標化死亡率(b)情況

圖1

示全球不同發達地區不同年齡段患者癌癥的標化發病率(a)和標化死亡率(b)情況

2.3 2022年全球前10位癌癥新發病例和死亡病例的性別分布

2.3.1 發病情況

① 就全球來講,男性估計新發惡性腫瘤病例1 031.2萬例、粗發病率259.6/10萬、標化發病率212.6/10萬,其順位排序依次為肺癌、前列腺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、膀胱癌、食管癌、非霍奇金淋巴瘤、白血病和腎癌;女性估計新發病例966.5萬例、粗發病率247.0/10萬、標化發病率186.3/10萬,其順位排序依次為乳腺癌、肺癌、結直腸癌、宮頸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、胃癌、卵巢癌、肝癌和非霍奇金淋巴瘤。可見,男性的新發病例數、粗發病率及標化發病率均高于女性,在男性和女性患者中新發惡性腫瘤的排位與全球總體排位(肺癌、乳腺癌、結直腸癌、前列腺癌、胃癌、肝癌、甲狀腺癌、宮頸癌、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤)略有不同,肺癌在全人群和其中的男性中均排第1位,而在女性中乳腺癌排第1位、肺癌排第2位,結直腸癌在全人群及不分性別患者中均排第3位,見表1。② 就全球6大地區來講,無論男女,前10位新發癌癥病例總數占比均是西太平洋地區最高,在該地區的男性人群中肺癌占比最高,在女性人群中乳腺癌占比最高;男性新發病例在非洲、東地中海、東南亞均是肺癌占比最高,而在歐洲是前列腺癌占比最高;女性新發病例在6大地區均是乳腺癌占比最高,見圖2。

圖2

示全球6大區域2022年男性和女性患者的癌癥發病與死亡病例占比

圖2

示全球6大區域2022年男性和女性患者的癌癥發病與死亡病例占比

a、b:分別為男性(a)和女性(b)癌癥新發病情況;c、d:分別為男性(c)和女性(d)癌癥死亡情況

2.3.2 死亡情況

① 就全球來講,男性估計癌癥死亡543.0萬例、粗死亡率136.7/10萬、標化死亡率109.8/10萬,其死亡排位依次為肺癌、肝癌、結直腸癌、胃癌、前列腺癌、食管癌、胰腺癌、白血病、膀胱癌、非霍奇金淋巴瘤;女性估計癌癥死亡431.4萬例、粗死亡率110.3/10萬、標化死亡率76.9/10萬,其死亡排位依次為乳腺癌、肺癌、結直腸癌、宮頸癌、肝癌、胃癌、胰腺癌、卵巢癌、白血病、食管癌。可見,男性的死亡病例數、粗死亡率、標化死亡率均高于女性;在男性和女性患者中因惡性腫瘤死亡病例的排位與全球總體(肺癌、結直腸癌、肝癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、食管癌、前列腺癌、宮頸癌、白血病)略有不同,肺癌是全人群和其中男性中均排第1位的死因、肝癌是排第2位的死因,而女性中乳腺癌是排第1位的死因、肺癌是排第2位的死因,結直腸癌在男性和女性人群中均是排第3位的死因,見表1。② 就6大區域來講,前10位癌癥總死亡病例占比無論男女均是西太平洋地區最高,而且此地區死亡病例占比最高的在男性和女性中均是肺癌;男性死亡病例占比在非洲排第1位的死因是前列腺癌,而在其他5個區域均是肺癌最高;女性死亡病例占比在非洲、美洲、東地中海、歐洲、東南亞均是乳腺癌最高,見圖2。

2.4 2022年主要癌癥在全球、全球不同地區以及中國的發病和死亡情況

2.4.1 肺癌

2022年全球肺癌新發病例和死亡病例順位均排第1位(分別為248.1萬例、181.7萬例),粗發病率和標化發病率順位均排第3位(分別為31.5/10萬、23.6/10萬),而粗死亡率和標化死亡率順位均排第1位(分別為23.1/10萬、16.8/10萬),提示肺癌在全球的沉重疾病負擔,見表1。在男性人群中肺癌新發病例、粗發病率和標化發病率以及死亡病例、粗死亡率和標化死亡率順位排序均排第1位;在女性人群中相應指標順位排序均排第2位,見表1。在全球6大區域,標化發病率和標化死亡率順位排序從高到低依次均是西太平洋、歐洲、美洲、東地中海、東南亞、非洲,見表2、3。在中國肺癌標化發病率在全世界位于第3位(40.8/10萬)、標化死亡率在全世界位于第13位(26.7/10萬),見表2、3。

2.4.2 胃癌

2022年全球胃癌新發病例和死亡病例順位均排第5位(分別為96.9萬例、66.0萬例),粗發病率和標化發病率順位均排第6位(分別為12.3/10萬、9.2/10萬),而粗死亡率和標化死亡率順位均排第7位(分別為8.4/10萬、6.1/10萬),見表1。在男性人群中胃癌新發病例、粗發病率和標化發病率以及死亡病例、粗死亡率和標化死亡率順位排序均排第4位;在女性人群胃癌新發病例、粗發病率和標化發病率順位排序均排第7位,死亡病例、粗死亡率順位排序均排第6位,而標化死亡率順位排序排第7位,見表1。在全球6大區域,標化發病率和標化死亡率順位排序從高到低依次均是西太平洋、歐洲、東地中海、美洲、東南亞、非洲,見表2、3。在中國胃癌標化發病率在全世界位于第15位(40.8/10萬)、標化死亡率在全世界位于第24位(26.7/10萬),見表2、3。

2.4.3 肝癌

2022年全球肝癌新發病例和死亡病例數順位分別排第6位(86.6萬例)和第3位(75.9萬例),粗發病率和標化發病率順位分別排第7位(11.0/10萬)和第8位(8.6/10萬),而粗死亡率和標化死亡率順位分別排第5位(9.4/10萬)和第4位(7.4/10萬),見表1。在男性人群中肝癌新發病例、粗發病率和標化發病率順位排序均排第5位,而死亡病例、粗死亡率和標化死亡率順位排序均排第2位;在女性人群肝癌新發病例、粗發病率和標化發病率順位排序均排第9位,死亡病例、粗死亡率及標化死亡率順位排序均排第5位,見表1。在全球6大區域,肝癌標化發病率和標化死亡率順位排序從高到低前3位依次均是西太平洋、東地中海和非洲,發病率和死亡率排位呈現一致性,而標化發病率和標化死亡率在美洲、歐洲、東南亞呈現不一致,比如在東南亞死亡率位次更高,見表2、3。在中國肝癌標化發病率在全世界位于第15位(15.0/10萬)、標化死亡率在全世界位于第16位(12.6/10萬),見表2、3。

2.4.4 甲狀腺癌

2022年全球甲狀腺癌新發病例、粗發病率及標化發病率順位排序分別是第7、8及7位(分別為82.1萬例、10.4/10萬、9.1/10萬),死亡病例順位排序未進入前10位。男性人群甲狀腺癌新發病例和死亡以及女性人群甲狀腺癌死亡病例順位排序均未進入前10位,而女性人群甲狀腺癌新發病例、粗發病率及標化發病率順位排序均為第5位(分別為61.5萬例、15.7/10萬、13.6/10萬),見表1。西太平洋地區甲狀腺癌標化發病率最高(20.7/10萬),其中中國甲狀腺癌標化發病率高達24.6/10萬,在全世界位于第2位,新發病例46.6萬例,占全世界甲狀腺癌總發病例數的56.8%,見表2。總體而言,甲狀腺癌標化死亡率均相對較低,6大區域均未超過1/10萬。

2.4.5 宮頸癌

2022年全球宮頸癌新發病例、粗發病率及標化發病率順位排序分別是第8、5及5位(分別為66.2萬例、16.9/10萬、14.1/10萬),死亡病例、粗死亡率及標化死亡率順位排序分別是第9、6及6位(分別為34.9萬例、8.9/10萬、7.1/10萬),見表1。在全球6大區域中非洲地區宮頸癌標化發病率和標化死亡率均最高(分別為31.8/10萬、21.4/10萬),見表2、3。中國宮頸癌標化發病率和標化死亡率世界排名分別位于第95和126位,新發病例和死亡病例分別為15.1萬例和5.6萬例,分別占全世界宮頸癌總發病例數和死亡病例數的22.7%和16.0%,見表2、3。

2.4.6 食管癌

2022年全球食管癌新發病例數順位排序為第11位(51.1萬例),死亡病例順位排序第7位(死亡44.5萬例);全球男性人群新發食管癌病例順位排序第7位(36.5萬例)、死亡病例順位排序第6位(31.8萬例),在女性人群中新發食管癌病例順位排序未進入前10位,而死亡病例順位排序第10位(12.7萬例),見表1。在全球6大區域中西太平洋地區食管癌標化發病率和標化死亡率均最高(分別為7.1/10萬、5.6/10萬)、最低均是美洲(分別為2.6/10萬、2.3/10萬),見表2、3。中國食管癌標化發病率和標化死亡率在全世界分別位于第11和15位,新發病例22.4萬例、死亡病例18.7萬例,分別占全世界食管癌總發病例數和死亡例數的43.8%和42.1%,見表2、3。

3 討論

3.1 全球常見癌癥疾病負擔及影響因素

3.1.1 常見非感染相關癌癥

3.1.1.1 肺癌

肺癌是2022年全球發病和死亡例數順位排序均為首位的癌癥,其發病和死亡在男性中均位居首位,在女性中均位居第2位。不論是在全球范圍內還是在中國,男性的肺癌負擔均高于女性,而且男性的肺癌死亡增速也高于女性[10-11]。吸煙、二手煙、電子香煙等煙草使用,大氣污染,肺炎、結核病等肺部疾病史,二氧化硅、石棉職業暴露等均是肺癌的危險因素[10]。其中吸煙是最重要和最普遍的肺癌危險因素,煙草使用的性別差異也是導致肺癌男女比例有差別的重要因素。在全球范圍內,男女吸煙率在1990–2019年間均呈下降趨勢,女性的吸煙流行率、持續時間和強度均低于男性[12]。我國針對吸煙高危因素提出了相應的防控措施,在《“健康中國2030”規劃綱要》[13]中提出,至2030年我國將15歲以上人群吸煙率降低至20%;正在全面推進控煙履約,加大控煙力度,運用價格、稅收、法律等手段提高控煙成效。目前國際廣泛應用的肺癌篩查手段是低劑量螺旋CT,我國也建議50歲以上高危人群進行肺癌篩查[14]。既往研究[15]顯示,低劑量螺旋CT篩查的推廣可能會導致肺癌發病率出現短暫上升。但是由于目前我國國內有關新發肺癌病例中早期病例占比及占比變化趨勢的研究數據相對罕見,仍無法確認篩查工作對我國肺癌發病結果的影響。此分析結果也提示,我國需要推動以人群為基礎的腫瘤發病分期數據的采集工作,從而對現行惡性腫瘤綜合防治工作的效果進行深入評估。

3.1.1.2 甲狀腺癌

2022年全球甲狀腺癌新發病例82.1萬例,位居所有癌癥發病的第7位。在1998–2008年期間,高收入國家的甲狀腺癌發病率呈上升趨勢,而且在部分中低收入國家包括哥倫比亞和立陶宛中也觀察到了同樣的趨勢[16]。2022年的數據顯示,西太平洋地區的甲狀腺癌發病率最高,其中僅中國就有46.6萬新發病例,占全球發病負擔的一半(56.8%)以上。雖然近年來部分國家和地區的甲狀腺癌發病率呈迅速上升趨勢,然而死亡率卻保持在較低的水平,并未進入死因排位的前10位。針對此種流行病學現象,有研究者[17]提出,可能存在過度診斷,即由于臨床影像學、超聲和活檢技術的推廣應用,某一疾病的檢出率大幅增加,但患者群體的預后并沒有因此而出現明顯改善。2022年中國和韓國的甲狀腺癌標化發病率分別位居世界第2位和第3位,但2019年中國人群監測數據顯示甲狀腺癌標化發病率較1990年相比增加了1倍,而標化死亡率卻趨勢平穩[18];此外,近年來韓國甲狀腺癌發病率也呈上升趨勢且增長速度較快[19],均符合存在過度診斷的流行病學特征。以上分析結果提示,要密切監測甲狀腺癌過度診斷在世界范圍內的變化,正確看待篩查并選擇合適的治療方案。

3.1.1.3 食管癌

食管癌是2022年全球第11位新發癌癥和第7位癌癥死亡原因,估計新發病例為51.1萬例,死亡病例為44.5萬例[1]。東南亞及中國的食管癌標化死亡率位于各種癌癥標化死亡率順位排序第5位。中國食管癌標化發病率世界排名第11位,標化死亡率世界排名第15位。喝熱茶、吸煙和過度飲酒是中國食管癌高發的主要病因[20]。食管癌的兩種常見組織學亞型的主要病因不同,食管腺癌與超重、胃食管返流和Barrett食管有關[1],而食管鱗狀細胞癌與遺傳變異、飲酒、吸煙、熱食、口腔健康不良、胃萎縮和社會經濟因素有關[21]。近年來,由于我國高發地區上消化道癌綜合防控措施的落地施行,我國食管癌的發病率和死亡率均已出現顯著下降趨勢。然而GLOBOCAN數據顯示,2022年我國食管癌發病例數占世界的43.8%、死亡例數占世界的42.1%,仍高于全球水平(26.4%),總體疾病負擔仍十分沉重[22]。提示我國仍需要從危險因素預防、篩查與早診早治、患者診療救助等多個方面持續加強食管癌防控工作[23]。

3.1.2 常見感染相關癌癥

3.1.2.1 胃癌

2022年全球胃癌新發病和死亡病例數順位均位于第5位。幽門螺旋桿菌感染、吸煙、飲酒和高鈉飲食是胃癌的常見危險因素[24]。西太平洋地區是胃癌高發地區,其中中國胃癌新發病例占全球的37.0%,這與我國飲食習慣有關,如中國人常食用的腌制食物和剩菜中含有大量高致癌性亞硝酸鹽。男性患胃癌的風險幾乎是女性的2倍,可能由于男性飲酒和吸煙率高于女性[25]。中國胃癌發病率和死亡率在1990–2019年間呈下降趨勢[26],但GLOBOCAN數據顯示,2022年我國胃癌新發病例占全世界的37.0%,死亡病例占全世界的39.4%,總體負擔仍較重。我國仍需穩步推廣落實根除幽門螺旋桿菌、倡導健康文明生活方式等一級預防工作和上消化道癌篩查與早診早治等二級預防工作。

3.1.2.2 肝癌

2022年全球肝癌發病例數順位位于第6位,肝癌死亡例數順位排序僅次于肺癌和結直腸癌(順位為第3位)。原發性肝癌主要包括肝細胞癌(占75%~85%)和肝內膽管細胞癌(10%~15%),全球肝細胞癌中乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒慢性感染占21%~55%[27]。肝癌在發展中國家發病率較高[1],這與黃曲霉素污染、肝炎病毒傳播、經濟發展不平衡等因素有關。目前隨著全球肝癌防控措施的推進,中國、韓國等東亞國家的肝癌發病已出現下降趨勢,然而印度、歐洲和美洲的部分國家的肝癌發病仍呈持續上升趨勢[28]。在病毒性肝炎流行且醫療資源有限的國家,乙肝疫苗的推廣對減少肝癌負擔至關重要。目前大多數國家均提供并推薦新生兒接種乙型肝炎疫苗。對于丙型肝炎,通過篩查血液制品、使用一次性醫療用具等手段可減少丙型肝炎病毒的傳播[29]。總之,肝癌依然是需要持續關注的公共衛生問題,要持續針對目前已知的肝癌危險因素加以控制,并且推進國家肝癌篩查項目的實施。

3.1.2.3 宮頸癌

宮頸癌在2022年全球女性癌癥發病和死亡例數順位中均居第4位,估計全球新發病例約66萬、死亡病例約35萬[1]。人乳頭狀瘤病毒(human papilloma virus,HPV)是宮頸癌的必要不充分病因,在448種已知的HPV型別中,有12種被IARC歸類為Ⅰ類致癌物[30]。與宮頸癌發生相關的重要危險因素還包括性傳播感染(人類免疫缺陷病毒和沙眼衣原體)、吸煙、較高的生育次數、長期口服避孕藥等[31]。由于在發展中地區如非洲和東南亞地區的慢性HPV感染率較高且女性人群接受篩查和疫苗接種的機會有限,因而導致宮頸癌在這些地區的發病率及死亡率均較高。從篩查覆蓋率高的部分歐洲國家的監測數據已觀察到,宮頸癌篩查項目對于發病率和死亡率的下降有促進作用[32]。WHO《全球加快消除宮頸癌戰略》提出在21世紀末將發病率降低到4/10萬以下,從而使宮頸癌不再成為影響人群健康的主要公共衛生問題[33]。而根據GLOBOCAN 2022數據顯示,目前只有東地中海地區的10個國家的發病率低于此目標值,這提示應在全球范圍內擴大預防和治療干預措施的實施。我國2009年開始有組織性地進行宮頸癌篩查,但由于我國人口眾多、衛生資源分布不均衡,目前35~64歲女性宮頸癌篩查參與率僅為36.8%[34]。未來仍需探索不同衛生資源地區適宜的宮頸癌防治模式,提高基層防控質量,健全宮頸癌的三級預防體系,爭取達到WHO的防治目標。

3.2 GLOBOCAN數據的優勢及局限性

3.2.1 優勢

與既往數據相比,GLOBOCAN 2022數據估算的準確性有了進一步提高。首先,依托《五大洲發病率(CI5)第Ⅻ卷》[35],IARC/IACR采集了來自全世界456個以人群為基礎的腫瘤登記處提供的高質量數據,覆蓋了70個國家的589個以人群為基礎的腫瘤登記處,這些真實的腫瘤發病和死亡監測數據為GLOBOCAN 2022的估算提供了科學依據。其次,在本次GLOBOCAN 測算中,IARC與全球范圍內的成熟腫瘤登記網絡開展深入合作,有效提高了區域腫瘤負擔測算的真實性。例如在中國,IARC與國家癌癥中心合作,使用國內最新報道的來自700個以人群為基礎的腫瘤登記處的數據,對中國的腫瘤負擔進行測算;在歐洲,IARC與歐盟委員會聯合研究中心和歐洲腫瘤登記網絡合作,估計了歐洲40個國家的腫瘤發病和死亡數據。最后,對于無法獲得實際死亡數據的地區,GLOBOCAN 2022采用了SurvCan-3研究的結果作為估算依據,提高了部分地區的死亡率估計的準確性。

3.2.2 局限性

GLOBOCAN數據也存在一定局限性。首先,GLOBOCAN是基于以人群為基礎的腫瘤登記數據以及地區人口數據通過科學方法計算獲得的估計數據,而非真實的腫瘤發病和死亡監測數據。其次,新冠疫情可能導致腫瘤發病診斷和報告延遲,導致死亡的增加和死因錯分,同時也會導致發病和死亡浮動及趨勢的變化。然而GLOBOCAN 2022應用的實際監測數據均為疫情前采集,數據質量不受疫情的影響,但是推導2022年估計結果所用的趨勢數據也是基于疫情前的數據,可能會與疫情期間的實際情況有所偏差,從而導致估算數據的相對偏差。

4 總結與前瞻

2022年全球癌癥統計數據顯示,全球有近2 000萬癌癥新發病例和近1 000萬癌癥死亡病例,雖然較2020年均有所下降,但疾病負擔仍較沉重,癌癥仍是重大公共衛生問題之一。整體來看,我國全部癌癥標化發病率和標化死亡率均位于185個國家的第65位。雖然我國傳統高發癌種如食管癌、胃癌、肝癌等的標化發病率和標化死亡率已呈現雙下降趨勢,但是我國肺癌、甲狀腺癌、食管癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌等癌種的疾病負擔仍居于世界前列,需要針對不同癌種的流行病學特征制定完善有針對性的癌癥防控規劃,為實現“健康中國2030”戰略目標提供實踐路徑。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:姚一菲撰寫文章;孫可欣和鄭榮壽進行文章修改。