引用本文: 馮薇, 張偉. 《2005–2020年中國國家和地方癌癥負擔趨勢:國家死亡率監測數據分析》要點解讀. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(7): 803-809. doi: 10.7507/1007-9424.202406068 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癌癥是21世紀的一個重大社會、公共衛生和經濟問題,在全球非傳染性疾病導致的過早死亡中有3/10是由癌癥造成的,在30~69歲年齡段人群中這一比例為30.3%,在183個國家中有177個國家中癌癥是該年齡組(即30~69歲)死亡的3大主要原因之一[1]。根據國際癌癥研究機構的最新估計,2022年在全球范圍內有近2 000萬新發癌癥病例,有970萬人死于癌癥[2]。2005–2020年,中國癌癥相關死亡人數和生命損失年數(years of life lost,YLLs)持續上升。中國癌癥處于轉變階段,癌癥譜從發展中國家向發達國家轉變[3]。癌癥譜的轉變進一步增加了癌癥防控的難度。因此,迫切需要了解我國當前癌癥譜的具體變化趨勢,分析我國癌癥負擔的變化情況,以確保針對性地實施癌癥預防和控制策略與措施。2023年中國疾病預防控制中心慢性和非傳染性疾病預防控制中心研究團隊[4]在Lancet Public Health發表了《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告,該報告中使用國家死亡率監測系統的數據估計我國2005–2020年癌癥在國家層面和地區層面的變化。現對《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告中的數據進行整理,分析2005–2020年我國癌癥負擔趨勢變化,以了解我國未來所面臨的癌癥疾病負擔以及防治前景。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究的數據來源于《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告,該報告中的癌癥死亡數據來自國家死亡率監測系統,該系統覆蓋中國大陸31個省級行政區劃的605個監測點,覆蓋人口占全國總人口的24.3%,具有一定的全國和省級代表性。該報告從全國各監測地點收集人群死亡記錄,以了解中國人群的死亡模式;同時根據2006–2017年期間漏報情況的實地調查對漏報數據進行調整[5]。

1.2 方法

對《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告進行解讀,了解我國全人群的癌癥死亡變化情況,同時分析不同性別、不同年齡、城市和農村以及全國不同地區的癌癥死亡變化情況。

1.3 觀察指標

包括死亡病例數,死亡率,年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR),YLLs,YYL率,年齡標準化YLL率,ASMR的平均年度百分比變化(average annual percent change,AAPC)。① 死亡率,采用調整后的癌癥死亡率,其計算公式為“調整后的癌癥死亡率=粗死亡率/(1–漏報率)”,正文中未特別說明的“死亡率”均特指“調整后的癌癥死亡率”。② ASMR,基于中國 2020 年人口普查數據,使用直接標準化法計算ASMR。③ YLLs,其計算方式為每個年齡段估計死亡人數乘以壽命表的死亡年齡預期壽命[6]。本研究YLLs的計算基于2020年所有癌癥亞類別的理論最低風險參考壽命表。④ YLL率,其計算方式為YLLs除以2020年中國人口普查數。⑤ 年齡標準化YLL率,基于2020年中國人口普查數據,使用直接標準化法計算年齡標準化YLL率。

2 結果

2.1 我國全人群的癌癥死亡情況

根據2023年發布的國家死亡率監測系統數據[4],2020年我國因癌癥死亡例數為239.78萬,死亡率為170.80/10萬 [95%CI(170.58/10萬,171.02/10萬)],因癌癥導致的YLLs為56 598 975人年。2020年相較于2005年,癌癥相關死亡例數增加了21.6%、YLLs增加了5.0%。

根據2024年我國發布的惡性腫瘤流行數據[7],2022年全國惡性腫瘤估計死亡例數為257.42萬,其中男性162.93萬例、女性94.49萬例。2022年肺癌仍居惡性腫瘤死亡首位,因肺癌死亡例數約73.33萬,占全部惡性腫瘤死亡的28.5%;盡管肺癌的ASMR略有下降,但肺癌仍是我國癌癥相關死亡的首位死因,其后癌癥相關死因依次為肝癌(31.65萬例、占12.3%)、胃癌(26.04萬例、占10.1%)、結直腸癌(24.00萬例、占9.3%)和食管癌(18.75萬例、占7.3%),癌癥相關死亡順位排序前5位的惡性腫瘤與2020年一致(肺癌、肝癌、胃癌、結直腸癌、食管癌),2022年前5位的惡性腫瘤總例數占全部惡性腫瘤的67.5%。

2.2 不同性別癌癥死亡情況

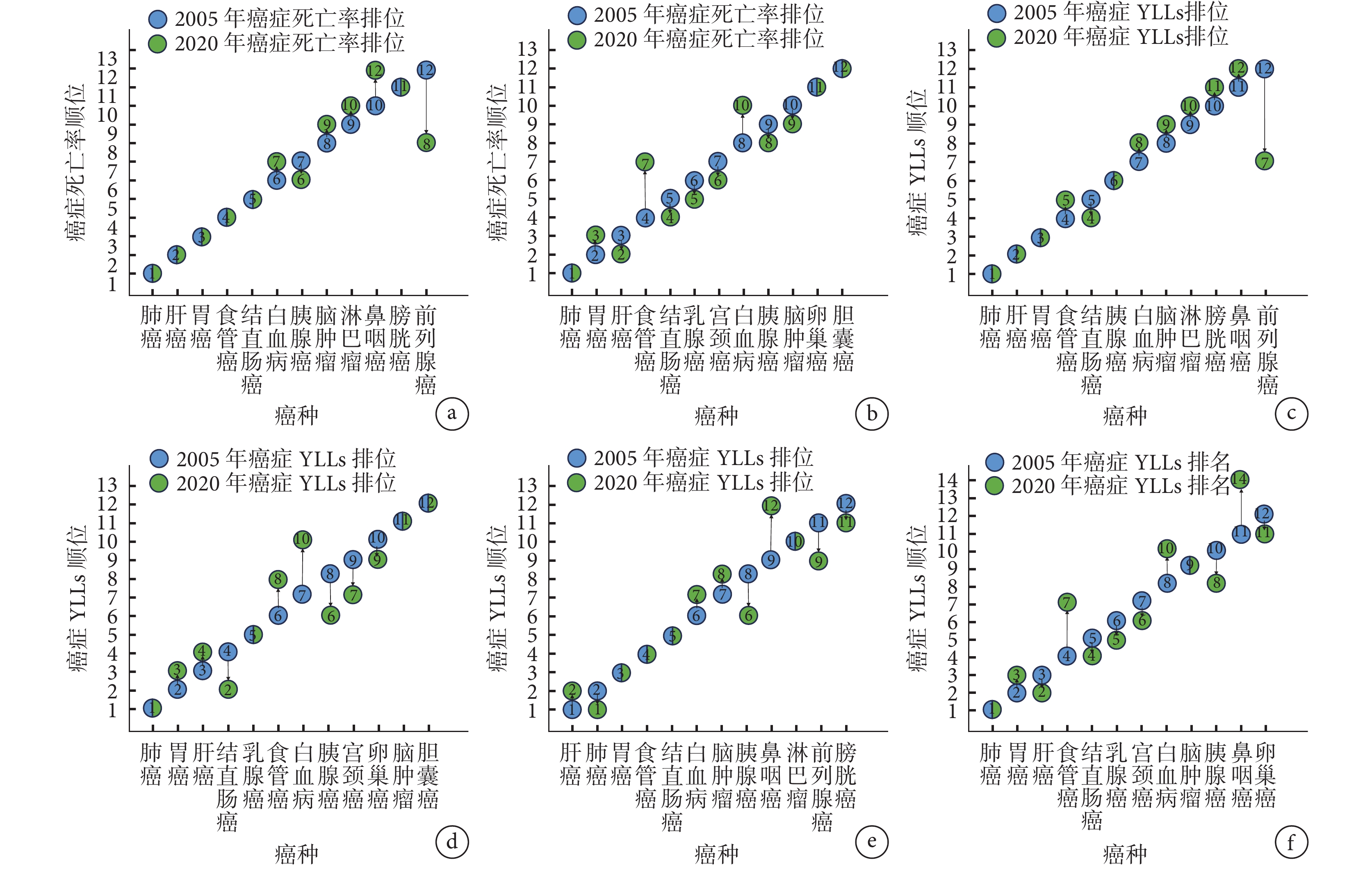

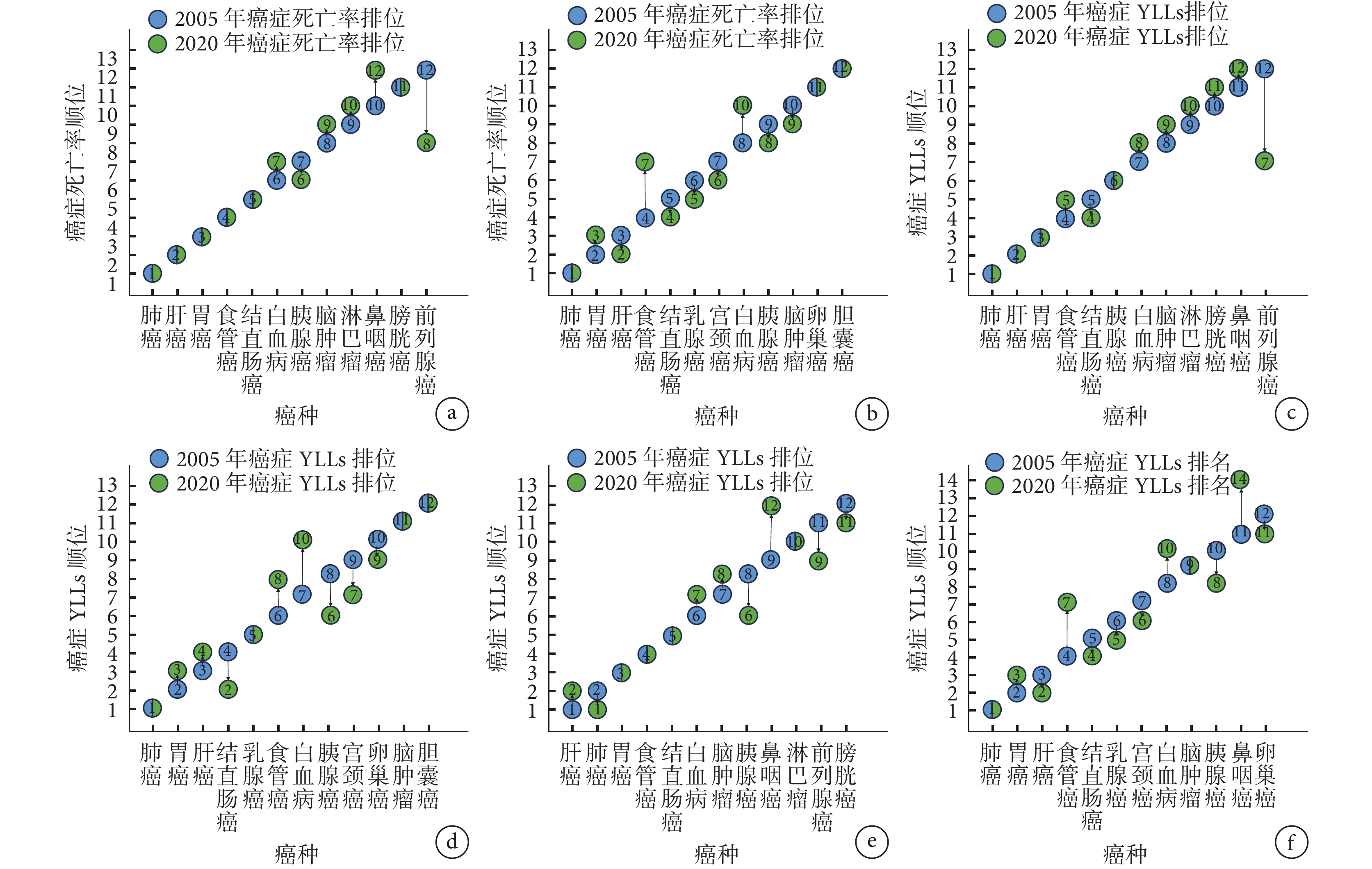

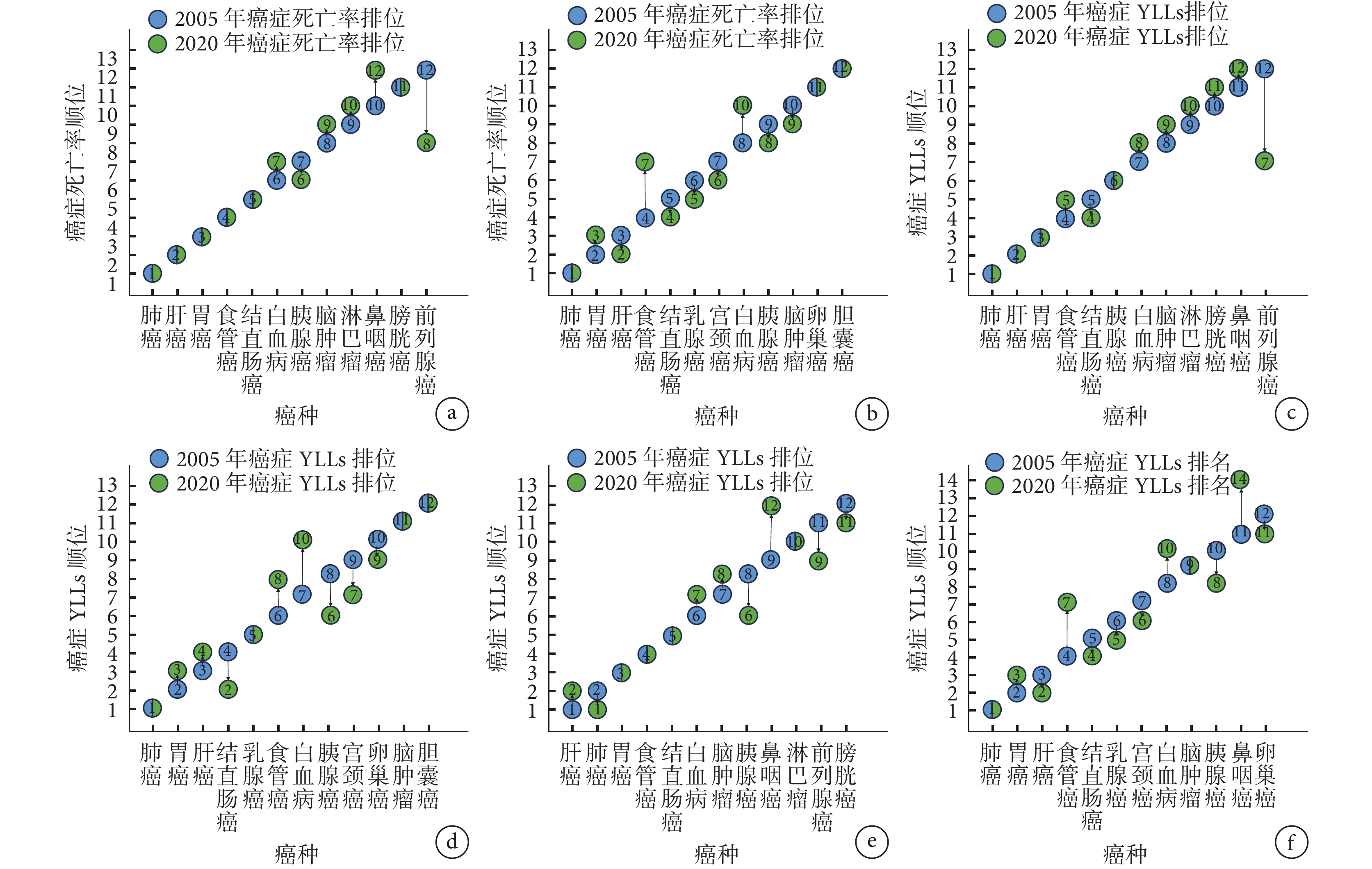

2020年我國男性和女性癌癥死亡率順位排序前10位的癌種見表1。從表1可見,男性和女性前3位的癌癥均是肺癌、肝癌及胃癌。① 男性的癌種死亡率順位排序前5位較2005未發生變化(均分別是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及結直腸癌),而胰腺癌順位排序從2005年的第7位上升至2020年的第6位、前列腺癌從第12位上升至第8位,見圖1a;前10位癌癥中ASMR的AAPC增加的癌種有4種,從高到低依次是前列腺癌、胰腺癌、淋巴瘤及結直腸癌(其值分別為1.70/10萬、0.95/10萬、0.33/10萬及0.31/10萬)。② 女性的癌種死亡率順位排序除了肺癌仍是排第1位外,其他癌種死亡率順位排序較2005發生了明顯變化,如胃癌由2005年的第2位下降至第3位、肝癌由第3位上升至第2位、結直腸癌由第5位上升至第4位、乳腺癌由第6位上升至第5位、胰腺癌由第9位上升至第8位,見圖1b;前10位癌癥中ASMR的AAPC增加的癌種僅1種,是胰腺癌(其值為0.67/10萬)。從對前10位癌種進行分析發現,男性和女性的總體趨勢是ASMR處于下降趨勢,男性中只有4種、女性中只有1種處于上升趨勢。

圖1

示2005–2020年我國癌癥負擔變化

圖1

示2005–2020年我國癌癥負擔變化

a、b:分別為我國男性(a)和女性(b)癌癥死亡率排位變化;c、d:分別為我國城市男性(c)和女性(d)癌癥YLLs排位變化;e、分別為我國農村男性(e)、女性(f) 癌癥YLLs排位變化

2.3 不同年齡段男性和女性的死亡率變化

我國癌癥相關死亡的10大主要原因因年齡組而異,總體趨勢是年輕人(18~44歲)和中年人(45~59歲)的死亡率遠低于老年人(60歲及以上)。

在0~19歲年齡段,男性和女性致死癌癥只有6種,按死亡率順位前3位者均是白血病、腦腫瘤及肝癌,且這3種癌癥死亡率AAPC均處于下降趨勢,見表2。

在20~39歲年齡段,男性和女性死亡變化趨勢略有不同,但男性和女性致死癌癥死亡率順位排序第2位均是白血病,第1和第3位有所不同,即男性分別是肝癌和肺癌、女性分別是乳腺癌和宮頸癌;而且男性順位排序前10位的癌癥死亡率AAPC均處于下降趨勢,而女性的乳腺癌、宮頸癌及卵巢癌這3種癌癥的死亡率AAPC卻處于上升趨勢,見表2。

在40~59歲年齡段,男性和女性致死癌癥死亡率順位排序明顯不同且癌癥死亡率AAPC變化趨勢也明顯發生了變化,男性順位排序前3位分別是肝癌、肺癌和胃癌,而女性則分別是肺癌、乳腺癌和宮頸癌;而且男性中有2種癌癥(胰腺癌和膽囊癌)死亡率AAPC處于上升趨勢,女性中除了20~39歲年齡段死亡率AAPC處于上升趨勢的宮頸癌和卵巢癌外,還增加了胰腺癌也處于上升趨勢,但乳腺癌卻呈現了下降趨勢,見表2。

在60歲以上年齡段,男性和女性致死癌癥死亡率順位排序第1位均是肺癌,其中在60~79歲年齡段中男性和女性的致死癌癥死亡率順位排序第2、3位的癌種均相同(分別是肝癌和胃癌),而在≥80歲年齡段中男性和女性的致死癌癥死亡率順位排序第2位均是胃癌,而第3位則不同,男性是肝癌、女性是結直腸癌;男性和女性的胰腺癌AAPC均一直處于上升趨勢,女性的卵巢癌AAPC一直處于上升趨勢,其中≥80歲年齡段男性除胃癌、肝癌及食管癌在下降外其余癌癥死亡率均在增長,而女性中僅結直腸癌、胰腺癌、膽囊癌及腦腫瘤死亡率均在增長,見表2。

2.4 城市和農村癌癥的死亡變化

2020年,我國無論是農村還是城市地區,癌癥死亡率和YLL率均是農村地區高于城市地區(癌癥死亡率:177.62/10萬比161.30/10萬;YLL率:4 204.02/10萬比3 791.52/10萬)。

2020年相較于2005年,城市和農村癌癥的死亡變化:① 在城市地區,男性癌癥YLLs順位排序前3位保持不變,食管癌由第4位下降至第5位、結直腸癌由第5位上升至第4位,值得注意的是,前列腺癌由第12位躍升至第7位,見圖1c;女性癌癥YLLs順位排序除第1位(肺癌)和第5位(乳腺癌)保持不變,其余順位排序發生明顯變化,如胃癌由第2位降至第3位、肝癌由第3位下降至第4位、結直腸癌則由第4位上升至第2位,見圖1d。2020年城市男性前10位癌種(除外前列腺癌的年齡標準化YLL率上升)和女性前10位癌種的年齡標準化YLL率的AAPC均下降。② 在農村地區,男性肺癌取代肝癌成為YLLs順位排序第1位,第3~5位保持不變(分別為胃癌、食管癌、結直腸癌),見圖1e;女性肺癌仍是YLLs順位排序第1位,胃癌由第2位下降為第3位,肝癌由第3位上升為第2位,食管癌由第4位降至第7位,結直腸癌由第5位上升為第4位,見圖1f。2020年農村地區的男性前10位癌種中有一半的年齡標準化YLL率處于上升狀態(分別是肺癌、結直腸癌、胰腺癌、前列腺癌、淋巴瘤)、女性前10位癌種有超過一半(6種分別是肺癌、結直腸癌、乳腺癌、宮頸癌、胰腺癌、腦腫瘤)癌種的年齡標準化YLL率的AAPC均處于上升狀態。

2.5 不同地區癌癥死亡情況的差異

2020年我國癌癥死亡率與YLL率存在較明顯的地區差異[4],安徽、重慶、福建、黑龍江、湖北、江蘇、吉林、遼寧、山東、四川及浙江11個省或直轄市的癌癥死亡率均高于中國的平均水平 [170.80/10萬,95%CI(170.58/10萬,171.02/10萬)]。

2020年相對于2005年,廣西壯族自治區、河北、新疆維吾爾自治區、河南和青海的男性以及江蘇、河南、廣西壯族自治區、新疆維吾爾自治區和上海的女性的所有癌癥類型死亡率、ASMR、YLL率、年齡標準化YLL率均有所下降,見表3。

2020年,肺癌在大多數省份仍然是ASMR最高的癌癥類型;消化道癌癥如肝癌、胃癌和食管癌仍是全國最常見的死亡原因,但它們在我國大部分地區的死亡率和ASMR均顯著下降;結直腸癌和胰腺癌在部分省份或地區的ASMR增高幅度較大,如天津、江蘇、福建男性的結直腸癌ASMR的AAPC分別為3.0/10萬、2.8/10萬和2.7/10萬,天津、福建女性的結直腸癌ASMR的AAPC分別為2.4/10萬、2.5/10萬,海南男性的胰腺癌ASMR的AAPC高達10.0/10萬,西藏自治區女性的胰腺癌ASMR的AAPC高達13.0/10萬;白血病死亡率在全國范圍內出現下降(2020年相較于2005年為3.91/10萬比4.79/10萬);多發性骨髓瘤和淋巴瘤在癌癥相關死亡總人數中占比較低,但在中國整體的死亡率呈迅速上升趨勢(2005年相較于2020年,多發性骨髓瘤、淋巴瘤死亡率分別為0.25/10萬比0.58/10萬、1.98/10萬比2.82/10萬)。

3 討論

《2005–2020年中國癌癥負擔變化》研究[4]使用國家死亡率監測系統中與癌癥相關的死亡數據,分析了2005–2020年我國癌癥負擔變化趨勢,我國與癌癥相關的死亡例數和YLLs顯著增加(分別增加了21.6%和5.0%),癌癥相關死亡的主要原因在性別和年齡方面存在顯著差異。2005–2020年,男性癌癥相關死亡原因順位排序前5位者保持不變(分別是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及結直腸癌),而到了2020–2022年,癌癥相關死亡原因順位排序第1~3位保持不變(即肺癌、肝癌、胃癌),而結直腸癌由第5位上升至第4位、食管癌則降至第5位[7]。然而近年來女性癌癥相關死亡原因順位排序發生了明顯變化,2005年女性癌癥相關死亡原因順位排序前5位者分別是肺癌、胃癌、肝癌、食管癌及結直腸癌,而2020年則變為肺癌、肝癌、胃癌、結直腸癌及乳腺癌,至2022年時,結直腸癌取代肝癌躍升至第2大死亡原因[7]。

我國癌癥譜正處于轉變階段,從發展中國家向發達國家轉變。我國癌癥發病率與高人類發展指數國家相似但低于高收入國家[8];然而死亡率遠高于全球平均水平和高收入國家,如我國與美國和英國相比,雖然我國的癌癥發病率較低,但癌癥死亡率和殘疾調整生命年率較高[9],這種差異可能很大程度上是由于我國大多數主要癌癥的5年生存率較低[10],而且癌癥類型分布也可能有一定影響,中國人群中致命的癌癥類型較多[11]。

肺癌仍高居我國惡性腫瘤死亡率順位排序首位,疾病負擔嚴峻。吸煙是肺癌發展的主要危險因素,非煙草危險因素包括環境和職業暴露、慢性肺病、肺部感染和生活方式因素[12]。近年來,我國國家和地方為煙草控制在做巨大努力,《“健康中國2030”規劃綱要》提出,2030年將15歲以上人群吸煙率降低至20%[13]。既往研究[14]發現,低劑量計算機斷層掃描可顯著降低高危人群的肺癌死亡率。近年來低劑量計算機斷層掃描篩查的效果進一步被證實,并且在高危人群選擇、篩查間隔及結節管理的研究方面取得了顯著進展[15]。

我國男性總體癌癥負擔比女性更加沉重,可能與生物學差異和環境因素有關,生物學差異包括性染色體、激素水平、性別偏向的分子變化[16]等。除此以外,男性更高的職業風險、高社會壓力、不健康的生活方式[4]等也是造成男性和女性癌癥負擔差異的原因。肺癌[17]等多種惡性腫瘤與更多男性從事的職業也存在關聯,男性占比更多的工種更容易接觸到如石棉、煤焦油等;工作壓力是結直腸癌、肺癌和食管癌的重要危險因素[18];生活方式對癌癥預防與發展的影響,健康的生活方式無疑是癌癥的重要防控策略,可改變的因素例如保持標準的體質量、均衡飲食、適宜的體力活動、避免吸煙、飲酒等[19-21]。

我國癌癥死亡率和YLL率存在地區差異,農村地區惡性腫瘤負擔高于城市地區。2005–2020年,在城市地區幾乎所有類型癌癥(除外男性前列腺癌和女性多發性骨髓瘤)的ASMR和年齡標準化YLL率在男性和女性中均顯著下降,然而在農村地區所有癌癥中約有一半的年齡標準化YLL率上升。在高收入省份如天津、福建的結腸癌、直腸癌和胰腺癌的死亡率排位和ASMR的AAPC值得關注[4]。一項有關我國癌癥生存率變化的研究[10]結果顯示,2012–2015年,除食管癌和宮頸癌外,我國城市地區所有癌癥患者的年齡標準化5年生存率高于農村地區 [46.7%,95%CI(46.5%,47.0%)比33.6%,95%CI(33.3%,33.9%)],但是居住在農村地區患者的生存率改善幅度大于城市地區,相對生存率隨著年齡增長而降低,在研究期間生存率的上升趨勢與我國醫療支出的上升趨勢是一致的。

總之,從2005–2020年,我國癌癥譜從發展中國家向發達國家轉變,在癌癥死亡率和癌癥相關死亡的主要原因方面在性別、年齡、城鄉及地區之間存在明顯差異。人口老齡化、經濟社會發展不平衡、醫療資源可及性、不健康的生活方式等因素加重了我國癌癥防治負擔,提示我國政府需根據癌癥模式制定并及時調整符合我國國情的癌癥綜合防治策略。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:張偉指導了本研究;馮薇完成了初稿的撰寫。

癌癥是21世紀的一個重大社會、公共衛生和經濟問題,在全球非傳染性疾病導致的過早死亡中有3/10是由癌癥造成的,在30~69歲年齡段人群中這一比例為30.3%,在183個國家中有177個國家中癌癥是該年齡組(即30~69歲)死亡的3大主要原因之一[1]。根據國際癌癥研究機構的最新估計,2022年在全球范圍內有近2 000萬新發癌癥病例,有970萬人死于癌癥[2]。2005–2020年,中國癌癥相關死亡人數和生命損失年數(years of life lost,YLLs)持續上升。中國癌癥處于轉變階段,癌癥譜從發展中國家向發達國家轉變[3]。癌癥譜的轉變進一步增加了癌癥防控的難度。因此,迫切需要了解我國當前癌癥譜的具體變化趨勢,分析我國癌癥負擔的變化情況,以確保針對性地實施癌癥預防和控制策略與措施。2023年中國疾病預防控制中心慢性和非傳染性疾病預防控制中心研究團隊[4]在Lancet Public Health發表了《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告,該報告中使用國家死亡率監測系統的數據估計我國2005–2020年癌癥在國家層面和地區層面的變化。現對《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告中的數據進行整理,分析2005–2020年我國癌癥負擔趨勢變化,以了解我國未來所面臨的癌癥疾病負擔以及防治前景。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究的數據來源于《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告,該報告中的癌癥死亡數據來自國家死亡率監測系統,該系統覆蓋中國大陸31個省級行政區劃的605個監測點,覆蓋人口占全國總人口的24.3%,具有一定的全國和省級代表性。該報告從全國各監測地點收集人群死亡記錄,以了解中國人群的死亡模式;同時根據2006–2017年期間漏報情況的實地調查對漏報數據進行調整[5]。

1.2 方法

對《2005–2020年中國癌癥負擔變化》報告進行解讀,了解我國全人群的癌癥死亡變化情況,同時分析不同性別、不同年齡、城市和農村以及全國不同地區的癌癥死亡變化情況。

1.3 觀察指標

包括死亡病例數,死亡率,年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR),YLLs,YYL率,年齡標準化YLL率,ASMR的平均年度百分比變化(average annual percent change,AAPC)。① 死亡率,采用調整后的癌癥死亡率,其計算公式為“調整后的癌癥死亡率=粗死亡率/(1–漏報率)”,正文中未特別說明的“死亡率”均特指“調整后的癌癥死亡率”。② ASMR,基于中國 2020 年人口普查數據,使用直接標準化法計算ASMR。③ YLLs,其計算方式為每個年齡段估計死亡人數乘以壽命表的死亡年齡預期壽命[6]。本研究YLLs的計算基于2020年所有癌癥亞類別的理論最低風險參考壽命表。④ YLL率,其計算方式為YLLs除以2020年中國人口普查數。⑤ 年齡標準化YLL率,基于2020年中國人口普查數據,使用直接標準化法計算年齡標準化YLL率。

2 結果

2.1 我國全人群的癌癥死亡情況

根據2023年發布的國家死亡率監測系統數據[4],2020年我國因癌癥死亡例數為239.78萬,死亡率為170.80/10萬 [95%CI(170.58/10萬,171.02/10萬)],因癌癥導致的YLLs為56 598 975人年。2020年相較于2005年,癌癥相關死亡例數增加了21.6%、YLLs增加了5.0%。

根據2024年我國發布的惡性腫瘤流行數據[7],2022年全國惡性腫瘤估計死亡例數為257.42萬,其中男性162.93萬例、女性94.49萬例。2022年肺癌仍居惡性腫瘤死亡首位,因肺癌死亡例數約73.33萬,占全部惡性腫瘤死亡的28.5%;盡管肺癌的ASMR略有下降,但肺癌仍是我國癌癥相關死亡的首位死因,其后癌癥相關死因依次為肝癌(31.65萬例、占12.3%)、胃癌(26.04萬例、占10.1%)、結直腸癌(24.00萬例、占9.3%)和食管癌(18.75萬例、占7.3%),癌癥相關死亡順位排序前5位的惡性腫瘤與2020年一致(肺癌、肝癌、胃癌、結直腸癌、食管癌),2022年前5位的惡性腫瘤總例數占全部惡性腫瘤的67.5%。

2.2 不同性別癌癥死亡情況

2020年我國男性和女性癌癥死亡率順位排序前10位的癌種見表1。從表1可見,男性和女性前3位的癌癥均是肺癌、肝癌及胃癌。① 男性的癌種死亡率順位排序前5位較2005未發生變化(均分別是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及結直腸癌),而胰腺癌順位排序從2005年的第7位上升至2020年的第6位、前列腺癌從第12位上升至第8位,見圖1a;前10位癌癥中ASMR的AAPC增加的癌種有4種,從高到低依次是前列腺癌、胰腺癌、淋巴瘤及結直腸癌(其值分別為1.70/10萬、0.95/10萬、0.33/10萬及0.31/10萬)。② 女性的癌種死亡率順位排序除了肺癌仍是排第1位外,其他癌種死亡率順位排序較2005發生了明顯變化,如胃癌由2005年的第2位下降至第3位、肝癌由第3位上升至第2位、結直腸癌由第5位上升至第4位、乳腺癌由第6位上升至第5位、胰腺癌由第9位上升至第8位,見圖1b;前10位癌癥中ASMR的AAPC增加的癌種僅1種,是胰腺癌(其值為0.67/10萬)。從對前10位癌種進行分析發現,男性和女性的總體趨勢是ASMR處于下降趨勢,男性中只有4種、女性中只有1種處于上升趨勢。

圖1

示2005–2020年我國癌癥負擔變化

圖1

示2005–2020年我國癌癥負擔變化

a、b:分別為我國男性(a)和女性(b)癌癥死亡率排位變化;c、d:分別為我國城市男性(c)和女性(d)癌癥YLLs排位變化;e、分別為我國農村男性(e)、女性(f) 癌癥YLLs排位變化

2.3 不同年齡段男性和女性的死亡率變化

我國癌癥相關死亡的10大主要原因因年齡組而異,總體趨勢是年輕人(18~44歲)和中年人(45~59歲)的死亡率遠低于老年人(60歲及以上)。

在0~19歲年齡段,男性和女性致死癌癥只有6種,按死亡率順位前3位者均是白血病、腦腫瘤及肝癌,且這3種癌癥死亡率AAPC均處于下降趨勢,見表2。

在20~39歲年齡段,男性和女性死亡變化趨勢略有不同,但男性和女性致死癌癥死亡率順位排序第2位均是白血病,第1和第3位有所不同,即男性分別是肝癌和肺癌、女性分別是乳腺癌和宮頸癌;而且男性順位排序前10位的癌癥死亡率AAPC均處于下降趨勢,而女性的乳腺癌、宮頸癌及卵巢癌這3種癌癥的死亡率AAPC卻處于上升趨勢,見表2。

在40~59歲年齡段,男性和女性致死癌癥死亡率順位排序明顯不同且癌癥死亡率AAPC變化趨勢也明顯發生了變化,男性順位排序前3位分別是肝癌、肺癌和胃癌,而女性則分別是肺癌、乳腺癌和宮頸癌;而且男性中有2種癌癥(胰腺癌和膽囊癌)死亡率AAPC處于上升趨勢,女性中除了20~39歲年齡段死亡率AAPC處于上升趨勢的宮頸癌和卵巢癌外,還增加了胰腺癌也處于上升趨勢,但乳腺癌卻呈現了下降趨勢,見表2。

在60歲以上年齡段,男性和女性致死癌癥死亡率順位排序第1位均是肺癌,其中在60~79歲年齡段中男性和女性的致死癌癥死亡率順位排序第2、3位的癌種均相同(分別是肝癌和胃癌),而在≥80歲年齡段中男性和女性的致死癌癥死亡率順位排序第2位均是胃癌,而第3位則不同,男性是肝癌、女性是結直腸癌;男性和女性的胰腺癌AAPC均一直處于上升趨勢,女性的卵巢癌AAPC一直處于上升趨勢,其中≥80歲年齡段男性除胃癌、肝癌及食管癌在下降外其余癌癥死亡率均在增長,而女性中僅結直腸癌、胰腺癌、膽囊癌及腦腫瘤死亡率均在增長,見表2。

2.4 城市和農村癌癥的死亡變化

2020年,我國無論是農村還是城市地區,癌癥死亡率和YLL率均是農村地區高于城市地區(癌癥死亡率:177.62/10萬比161.30/10萬;YLL率:4 204.02/10萬比3 791.52/10萬)。

2020年相較于2005年,城市和農村癌癥的死亡變化:① 在城市地區,男性癌癥YLLs順位排序前3位保持不變,食管癌由第4位下降至第5位、結直腸癌由第5位上升至第4位,值得注意的是,前列腺癌由第12位躍升至第7位,見圖1c;女性癌癥YLLs順位排序除第1位(肺癌)和第5位(乳腺癌)保持不變,其余順位排序發生明顯變化,如胃癌由第2位降至第3位、肝癌由第3位下降至第4位、結直腸癌則由第4位上升至第2位,見圖1d。2020年城市男性前10位癌種(除外前列腺癌的年齡標準化YLL率上升)和女性前10位癌種的年齡標準化YLL率的AAPC均下降。② 在農村地區,男性肺癌取代肝癌成為YLLs順位排序第1位,第3~5位保持不變(分別為胃癌、食管癌、結直腸癌),見圖1e;女性肺癌仍是YLLs順位排序第1位,胃癌由第2位下降為第3位,肝癌由第3位上升為第2位,食管癌由第4位降至第7位,結直腸癌由第5位上升為第4位,見圖1f。2020年農村地區的男性前10位癌種中有一半的年齡標準化YLL率處于上升狀態(分別是肺癌、結直腸癌、胰腺癌、前列腺癌、淋巴瘤)、女性前10位癌種有超過一半(6種分別是肺癌、結直腸癌、乳腺癌、宮頸癌、胰腺癌、腦腫瘤)癌種的年齡標準化YLL率的AAPC均處于上升狀態。

2.5 不同地區癌癥死亡情況的差異

2020年我國癌癥死亡率與YLL率存在較明顯的地區差異[4],安徽、重慶、福建、黑龍江、湖北、江蘇、吉林、遼寧、山東、四川及浙江11個省或直轄市的癌癥死亡率均高于中國的平均水平 [170.80/10萬,95%CI(170.58/10萬,171.02/10萬)]。

2020年相對于2005年,廣西壯族自治區、河北、新疆維吾爾自治區、河南和青海的男性以及江蘇、河南、廣西壯族自治區、新疆維吾爾自治區和上海的女性的所有癌癥類型死亡率、ASMR、YLL率、年齡標準化YLL率均有所下降,見表3。

2020年,肺癌在大多數省份仍然是ASMR最高的癌癥類型;消化道癌癥如肝癌、胃癌和食管癌仍是全國最常見的死亡原因,但它們在我國大部分地區的死亡率和ASMR均顯著下降;結直腸癌和胰腺癌在部分省份或地區的ASMR增高幅度較大,如天津、江蘇、福建男性的結直腸癌ASMR的AAPC分別為3.0/10萬、2.8/10萬和2.7/10萬,天津、福建女性的結直腸癌ASMR的AAPC分別為2.4/10萬、2.5/10萬,海南男性的胰腺癌ASMR的AAPC高達10.0/10萬,西藏自治區女性的胰腺癌ASMR的AAPC高達13.0/10萬;白血病死亡率在全國范圍內出現下降(2020年相較于2005年為3.91/10萬比4.79/10萬);多發性骨髓瘤和淋巴瘤在癌癥相關死亡總人數中占比較低,但在中國整體的死亡率呈迅速上升趨勢(2005年相較于2020年,多發性骨髓瘤、淋巴瘤死亡率分別為0.25/10萬比0.58/10萬、1.98/10萬比2.82/10萬)。

3 討論

《2005–2020年中國癌癥負擔變化》研究[4]使用國家死亡率監測系統中與癌癥相關的死亡數據,分析了2005–2020年我國癌癥負擔變化趨勢,我國與癌癥相關的死亡例數和YLLs顯著增加(分別增加了21.6%和5.0%),癌癥相關死亡的主要原因在性別和年齡方面存在顯著差異。2005–2020年,男性癌癥相關死亡原因順位排序前5位者保持不變(分別是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及結直腸癌),而到了2020–2022年,癌癥相關死亡原因順位排序第1~3位保持不變(即肺癌、肝癌、胃癌),而結直腸癌由第5位上升至第4位、食管癌則降至第5位[7]。然而近年來女性癌癥相關死亡原因順位排序發生了明顯變化,2005年女性癌癥相關死亡原因順位排序前5位者分別是肺癌、胃癌、肝癌、食管癌及結直腸癌,而2020年則變為肺癌、肝癌、胃癌、結直腸癌及乳腺癌,至2022年時,結直腸癌取代肝癌躍升至第2大死亡原因[7]。

我國癌癥譜正處于轉變階段,從發展中國家向發達國家轉變。我國癌癥發病率與高人類發展指數國家相似但低于高收入國家[8];然而死亡率遠高于全球平均水平和高收入國家,如我國與美國和英國相比,雖然我國的癌癥發病率較低,但癌癥死亡率和殘疾調整生命年率較高[9],這種差異可能很大程度上是由于我國大多數主要癌癥的5年生存率較低[10],而且癌癥類型分布也可能有一定影響,中國人群中致命的癌癥類型較多[11]。

肺癌仍高居我國惡性腫瘤死亡率順位排序首位,疾病負擔嚴峻。吸煙是肺癌發展的主要危險因素,非煙草危險因素包括環境和職業暴露、慢性肺病、肺部感染和生活方式因素[12]。近年來,我國國家和地方為煙草控制在做巨大努力,《“健康中國2030”規劃綱要》提出,2030年將15歲以上人群吸煙率降低至20%[13]。既往研究[14]發現,低劑量計算機斷層掃描可顯著降低高危人群的肺癌死亡率。近年來低劑量計算機斷層掃描篩查的效果進一步被證實,并且在高危人群選擇、篩查間隔及結節管理的研究方面取得了顯著進展[15]。

我國男性總體癌癥負擔比女性更加沉重,可能與生物學差異和環境因素有關,生物學差異包括性染色體、激素水平、性別偏向的分子變化[16]等。除此以外,男性更高的職業風險、高社會壓力、不健康的生活方式[4]等也是造成男性和女性癌癥負擔差異的原因。肺癌[17]等多種惡性腫瘤與更多男性從事的職業也存在關聯,男性占比更多的工種更容易接觸到如石棉、煤焦油等;工作壓力是結直腸癌、肺癌和食管癌的重要危險因素[18];生活方式對癌癥預防與發展的影響,健康的生活方式無疑是癌癥的重要防控策略,可改變的因素例如保持標準的體質量、均衡飲食、適宜的體力活動、避免吸煙、飲酒等[19-21]。

我國癌癥死亡率和YLL率存在地區差異,農村地區惡性腫瘤負擔高于城市地區。2005–2020年,在城市地區幾乎所有類型癌癥(除外男性前列腺癌和女性多發性骨髓瘤)的ASMR和年齡標準化YLL率在男性和女性中均顯著下降,然而在農村地區所有癌癥中約有一半的年齡標準化YLL率上升。在高收入省份如天津、福建的結腸癌、直腸癌和胰腺癌的死亡率排位和ASMR的AAPC值得關注[4]。一項有關我國癌癥生存率變化的研究[10]結果顯示,2012–2015年,除食管癌和宮頸癌外,我國城市地區所有癌癥患者的年齡標準化5年生存率高于農村地區 [46.7%,95%CI(46.5%,47.0%)比33.6%,95%CI(33.3%,33.9%)],但是居住在農村地區患者的生存率改善幅度大于城市地區,相對生存率隨著年齡增長而降低,在研究期間生存率的上升趨勢與我國醫療支出的上升趨勢是一致的。

總之,從2005–2020年,我國癌癥譜從發展中國家向發達國家轉變,在癌癥死亡率和癌癥相關死亡的主要原因方面在性別、年齡、城鄉及地區之間存在明顯差異。人口老齡化、經濟社會發展不平衡、醫療資源可及性、不健康的生活方式等因素加重了我國癌癥防治負擔,提示我國政府需根據癌癥模式制定并及時調整符合我國國情的癌癥綜合防治策略。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:張偉指導了本研究;馮薇完成了初稿的撰寫。