引用本文: 郝恬, 程潔, 李琦, 張志剛. 膈神經電刺激對ICU機械通氣患者拔管結局影響的Meta分析. 中國呼吸與危重監護雜志, 2025, 24(1): 9-17. doi: 10.7507/1671-6205.202404077 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

長時間機械通氣會使重癥監護病房(intensive care unit,ICU)患者膈肌逐漸萎縮和減弱,逐漸失去正常的收縮功能,誘導呼吸機相關膈肌功能障礙(ventilator-induced diaphragmatic dysfunction,VIDD)的發生[1],發生率高達60%~80%[2],且33%的VIDD患者在康復后膈肌功能仍未完全恢復[3]。對機械通氣患者進行物理治療、呼吸訓練、運動訓練等早期康復可有效預防和改善呼吸肌萎縮[4-5],增強肌肉力量[6],降低住院病死率[7],并進一步改善患者的總體預后[8-9]。然而,由于一些患者病情嚴重或處于昏迷狀態,無法進行自主運動[10],因此需要依靠醫療設備來輔助實現康復目標。膈神經電刺激(phrenic nerve electrical stimulation,PNES)利用低頻脈沖電流刺激膈神經誘導膈肌有規律的收縮,從而促進膈肌功能的恢復[11],可應用于不能主動進行早期活動的患者。其中植入式膈肌起搏器(implanted diaphragm pacer,IDP)和體外膈肌起搏器(external diaphragm pacer,EDP)均可實現膈肌起搏,目前相關安全性已得到證實[12],但膈肌電刺激的有效性仍存在較大爭議。Bao等[13]研究發現PNES能夠改善膈肌功能,有利于機械通氣患者的預后。Medrinal等[14]研究卻發現PNES不能改善VIDD及肌肉萎縮,這可能與刺激頻率、時間、強度不同有關。因此,本研究擬通過Meta分析的方法評價PNES對ICU機械通氣患者拔管結局的影響,為未來將PNES納入ICU早期康復體系提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 文獻納入與排除標準

1.1.1 文獻納入標準

① 研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),不限定分配隱藏和盲法;② 研究對象:年齡≥18歲的ICU機械通氣患者;③ 干預措施:對照組實施常規康復措施,觀察組在常規康復措施的基礎上進行PNES;④ 結局指標:主要結局指標包括機械通氣時間、脫機成功率以及最大吸氣壓(maximal inspiratory pressure,MIP),次要結局指標包括重新上機率、膈肌增厚率(diaphragm thickening fraction,DTF)、ICU住院時間、淺快呼吸指數(rapid shallow breathing index,RSBI),有一項即可納入。

1.1.2 文獻排除標準

① 重復發表的文獻;② 通過各種途徑未獲得全文;③ 非中英文文獻;④ 干預措施為PNES聯合其它干預措施的文獻;⑤ PNES刺激部位包括除膈肌以外的其他部位;⑥ 數據不完整或無法提取。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索中英文數據庫中有關機械通氣患者行PNES的RCT研究。中文檢索策略:(體外橫膈膜起搏 OR 橫膈膜起搏 OR 胸部電刺激 OR 膈神經電刺激 OR 植入式膈肌起搏器 OR 外膈膜起搏器 OR 經皮膈神經刺激術 OR 膈肌電刺激 OR 神經肌肉電刺激) AND (重癥監護室 OR 重癥護理 OR 重癥醫學 OR ICU);檢索數據庫:中國知網(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)。英文檢索策略:(“Extracorporeal diaphragmatic pacing” OR “diaphragmatic pacing” OR “diaphragm pacing ”OR “Electrical Stimulation of the Chest” OR “Electrical Chest Stimulation” OR “Chest electrical stimulation” OR “Phrenic nerve electrical stimulation” OR “Electrical stimulation of the phrenic nerve” OR “implanted diaphragm pacer” OR “external diaphragm pacer” OR “Percutaneous phrenic nerve stimulation” OR “Transcutaneous phrenic nerve stimulation” OR “Electrical stimulation of the diaphragm” OR “Diaphragm electrical stimulation” OR “Diaphragmatic electrical stimulation” OR “neuromuscular electrical stimulation” OR “neuromuscular stimulation” OR “electrostimulation” OR “electrical stimulation” OR “electrical muscle stimulation”) AND (“Intensive Care Unit*” OR “ICU” OR “critical care” OR “intensive care department” OR “intensive care” OR “intensive nursing” OR “intensive medical care”);檢索數據庫:Cochrane圖書館數據庫、美國國立醫學圖書館PubMed數據庫、科學網(Web of Science)、荷蘭醫學文摘Embase數據庫。采取主題詞與自由詞相結合的方式檢索,并檢索相關綜述和納入文獻的參考文獻,檢索時限為建庫至2023年12月。

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,遇到分歧時請第3名研究者仲裁。通過閱讀文獻題目、摘要及全文篩選文獻,通過郵件、電話聯系原始研究作者獲取未確定但對本研究非常重要的信息。文獻提取資料:① 納入研究基本信息:研究題目、第一作者、發表時間等;② 研究對象的基本特征:年齡、性別、樣本量等;③ 干預措施具體內容;④ 偏倚風險評價的主要因素;⑤ 相關結局指標及結果測量數據。

1.4 文獻質量評價

由2名受過循證培訓的研究者按照Cochrane工作手冊中針對RCT的偏倚風險評價工具獨立評價納入研究的偏倚風險,如意見不統一則由第3名研究者參與討論或仲裁。評價內容包括隨機序列的產生、分配隱藏、參與者及研究者盲法、結果測評者盲法、結局指標完整性、選擇性報道、其他偏倚來源,每項以“低偏倚風險”“不清楚”“高偏倚風險”評價。納入研究若完全滿足評價標準,則表明偏倚可能性最小,質量等級為A級;若部分符合質量標準,則表明偏倚可能性為中度,質量等級為B級;若完全不符合,則表明偏倚可能性最高,研究質量較低,質量等級為C級。

1.5 統計學方法

采用RevMan 5.4軟件進行Meta分析。計量資料以均數差(mean difference,MD)或標準化均數差(standardized mean difference,SMD)為效應統計量,計數資料以相對危險度(relative risk,RR)作為效應統計量,并計算其95%可信區間(95% confidence interval,95%CI)。納入研究結果間的異質性采用χ2檢驗進行分析,同時結合I2值定量判斷異質性大小。如I2<50%、P>0.1,則采用固定效應模型;如I2≥50%、P≤0.1,則考慮研究間有異質性,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行Meta分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

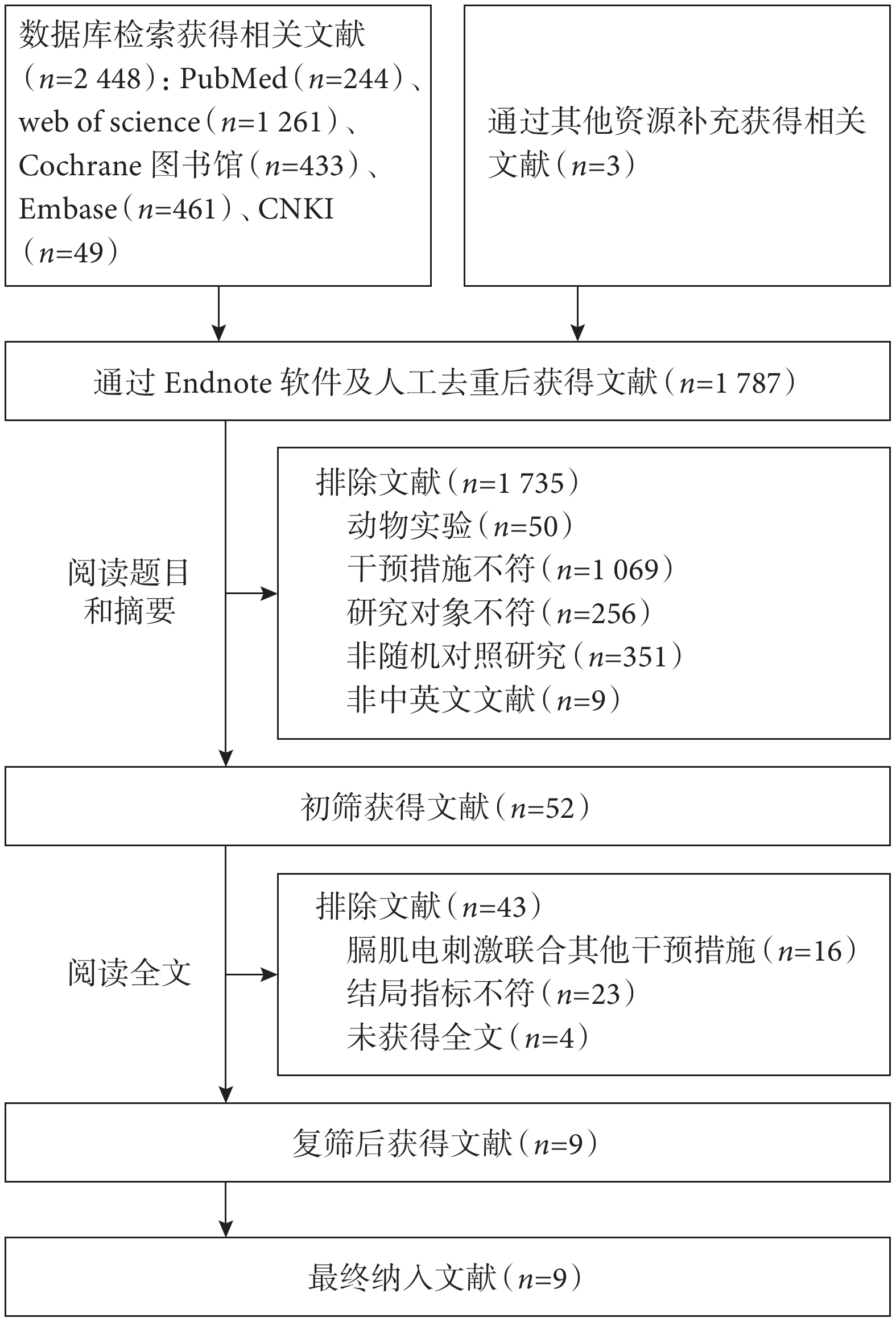

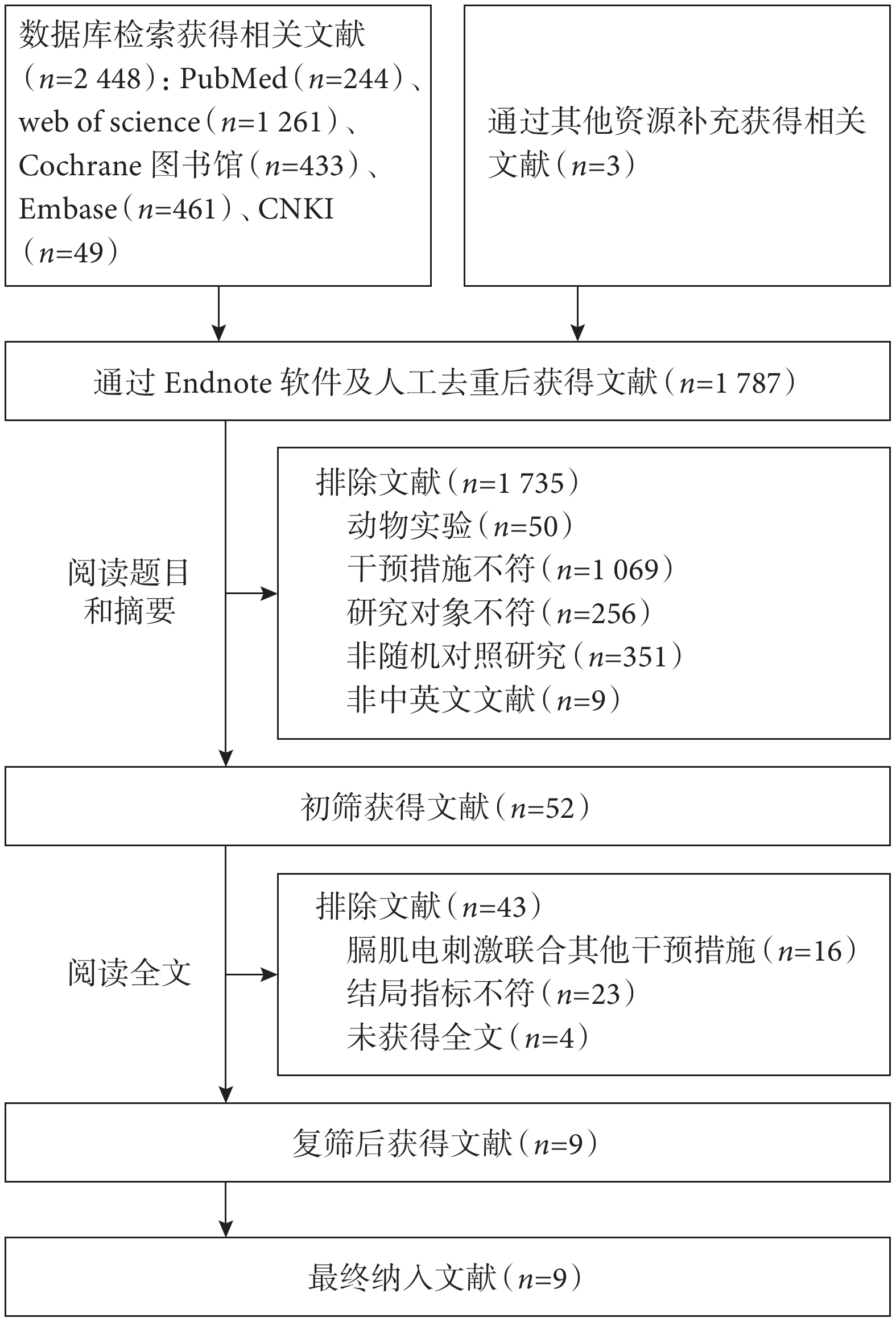

2.1 文獻檢索結果

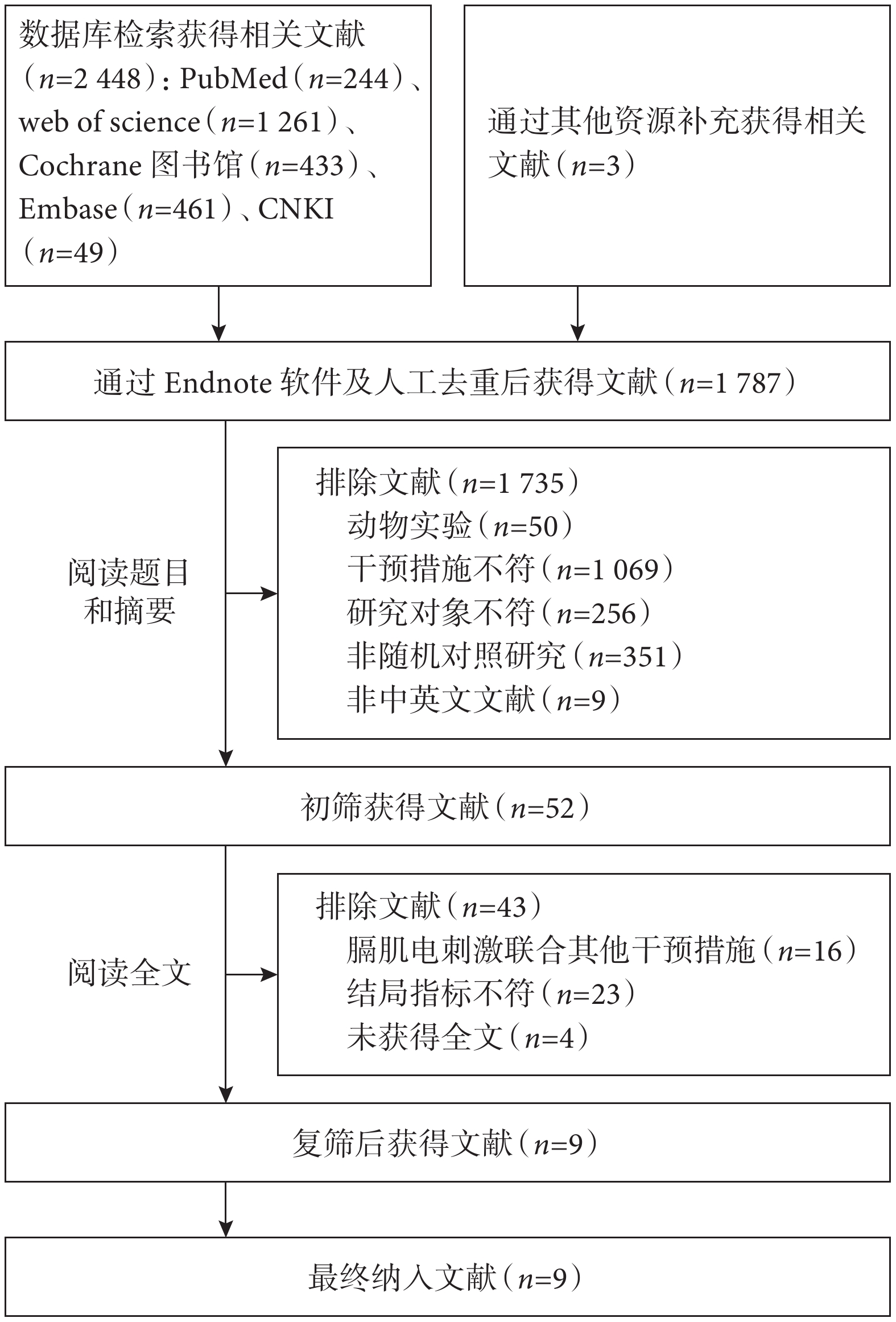

通過數據庫初步檢索獲得文獻2 448篇,通過其他資源補充獲得文獻3篇。經EndnoteX9軟件去重及人工去重后獲得1 787篇,初步閱讀題目、摘要后排除文獻1 735篇;閱讀全文進一步排除43篇,最終納入9篇文獻。文獻篩選流程見圖1。

圖1

PNES對ICU機械通氣患者拔管結局的Meta分析文獻篩選流程

圖1

PNES對ICU機械通氣患者拔管結局的Meta分析文獻篩選流程

2.2 納入文獻的基本特征

納入9項RCT,共634例患者,其中有4篇中文文獻,5篇英文文獻。文獻發表年限為2013—2023年,研究對象均為機械通氣患者。所有納入研究均比較了研究對象的年齡、性別、身體質量指數、疾病嚴重程度等基線資料,結果均提示觀察組與對照組的基線資料具有可比性。納入研究基本特征見表1。

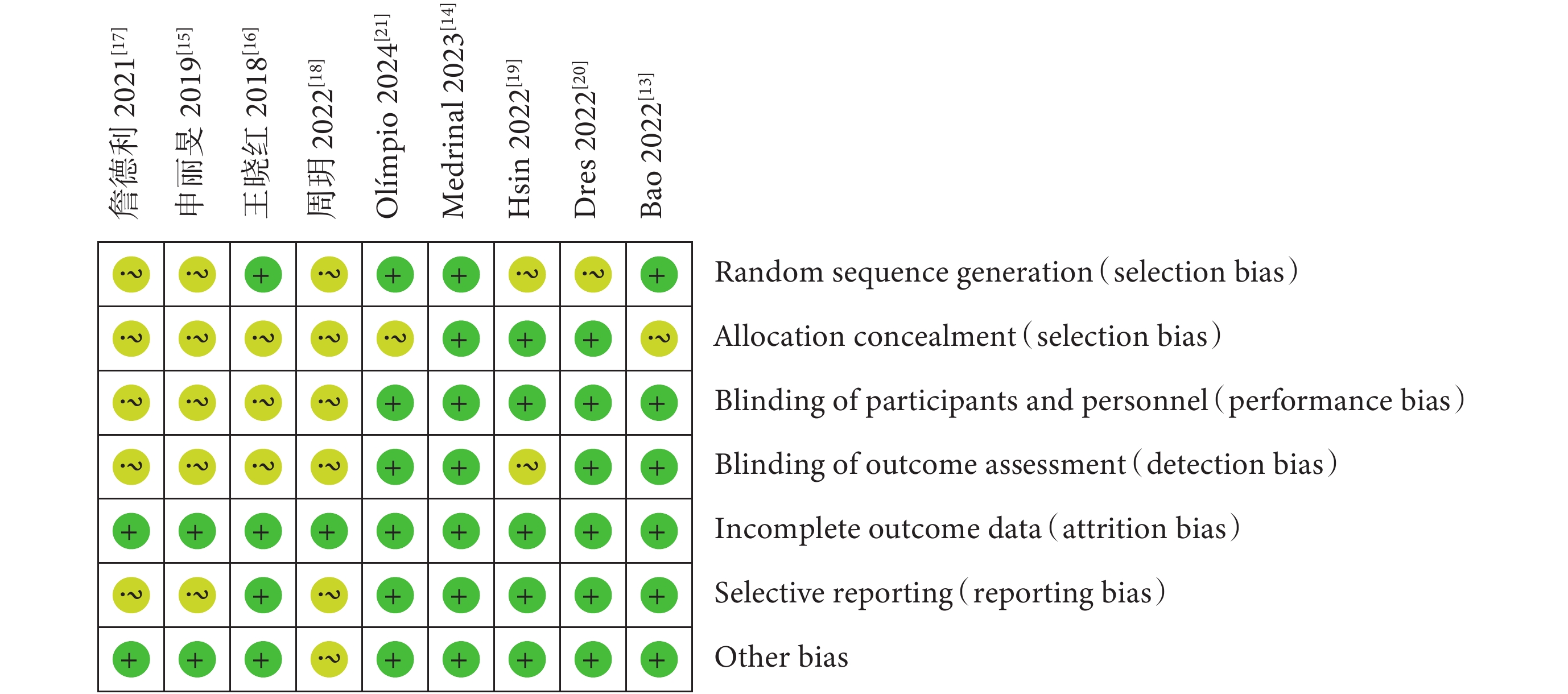

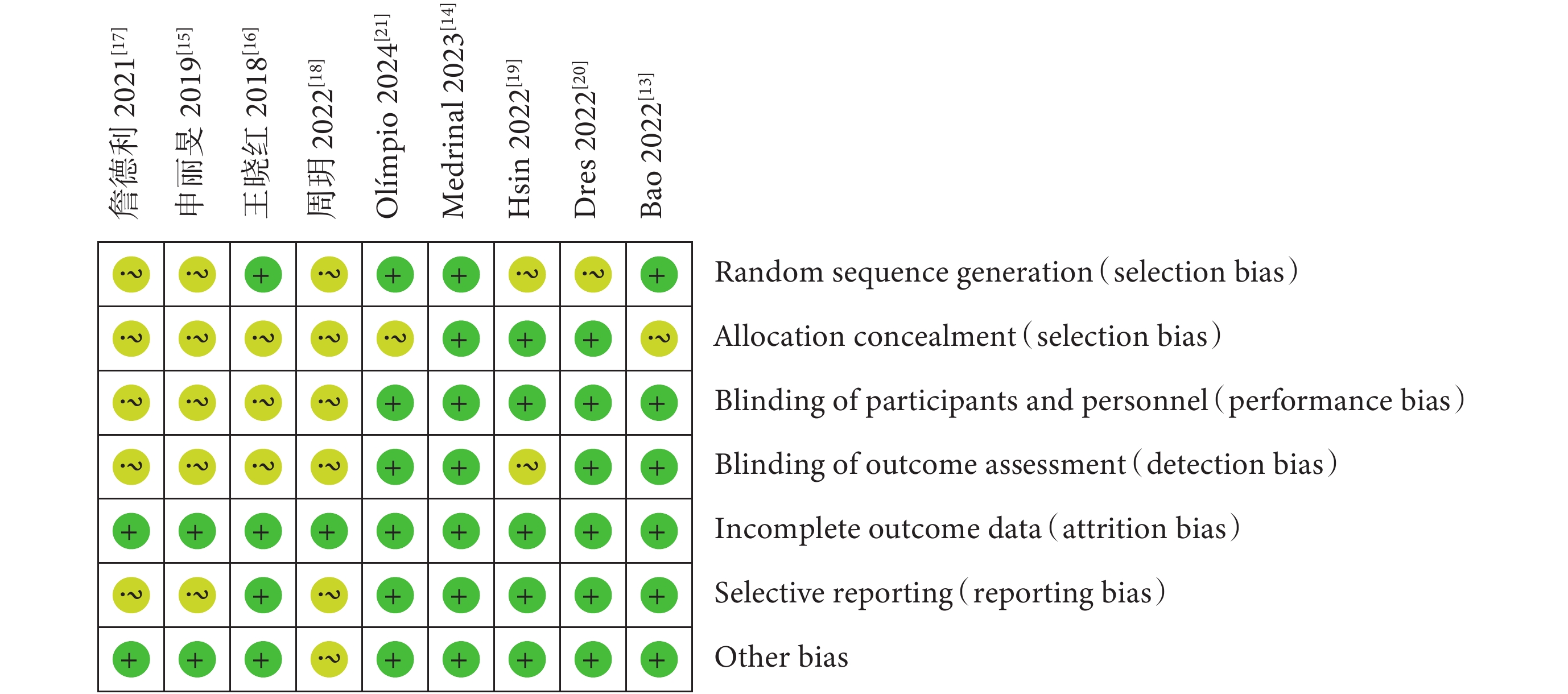

2.3 納入文獻的質量評價

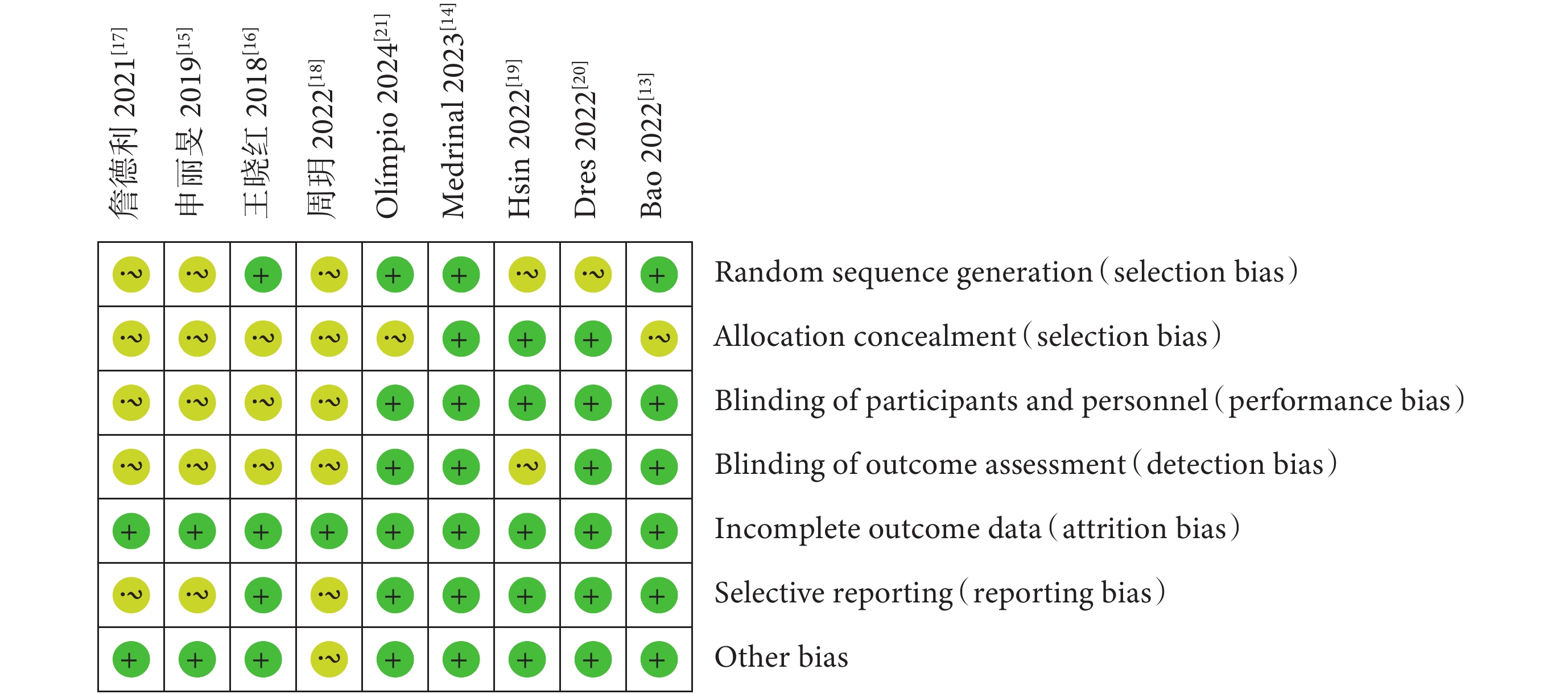

納入的研究中有1篇[16]采用隨機數字表法分組,有3篇[13-14,21]用計算機進行隨機分組,有5篇[15,17-20]僅提到隨機分組,未說明具體分組方法;有1篇[14]提到用計算機進行分配隱藏,有1篇[19]提到信封隱藏,有1篇[20]提到利用電子數據捕獲系統進行分配隱藏,其余均未提及;有5篇[13-14,19-21]采用盲法進行結局指標的評估,其余均未提及;所有納入文獻均未有不完整數據報告和數據缺失。文獻質量評價結果顯示,1項[14]研究質量等級為A級,其余8項[13,15-21]均為B級。文獻質量評價內容見表2。偏倚風險評估見圖2。

圖2

偏倚風險評估圖

圖2

偏倚風險評估圖

2.4 Meta 分析結果

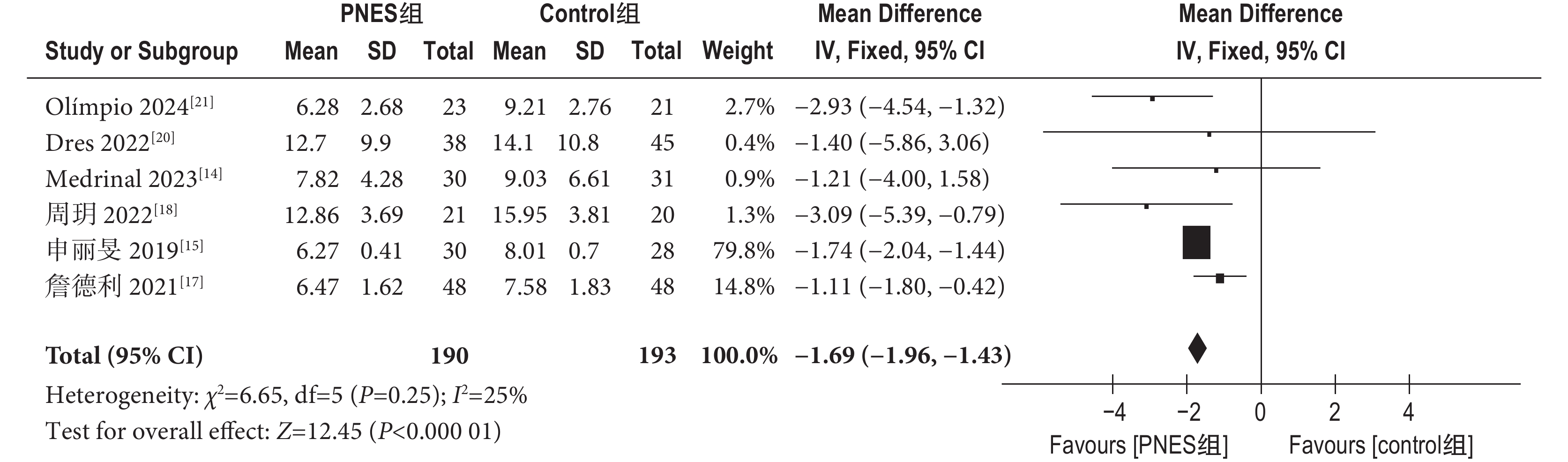

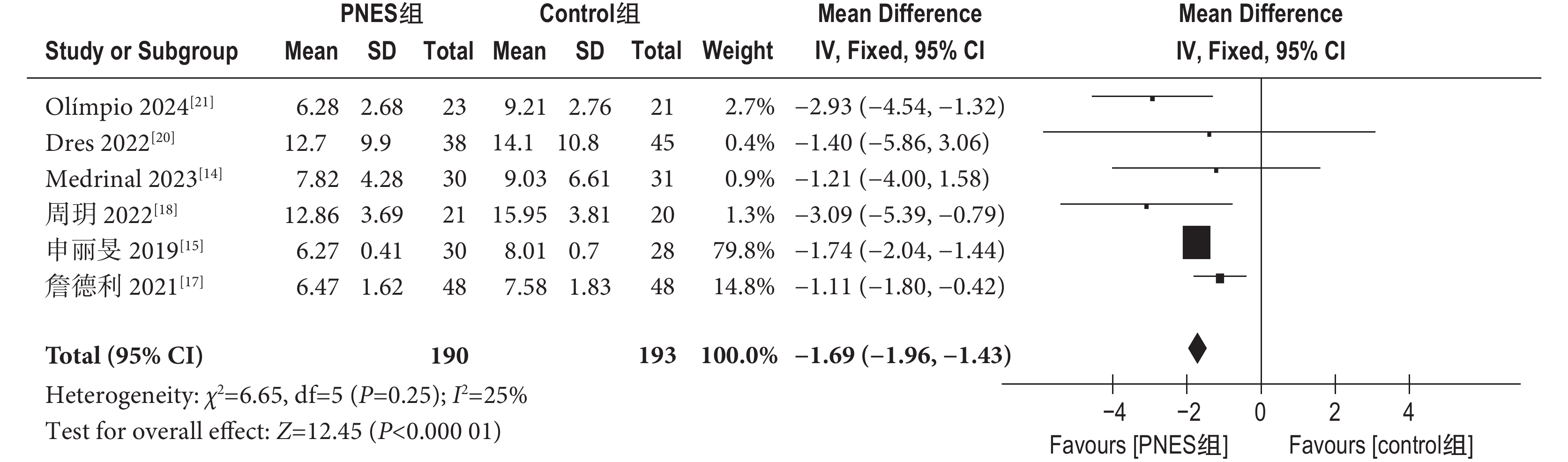

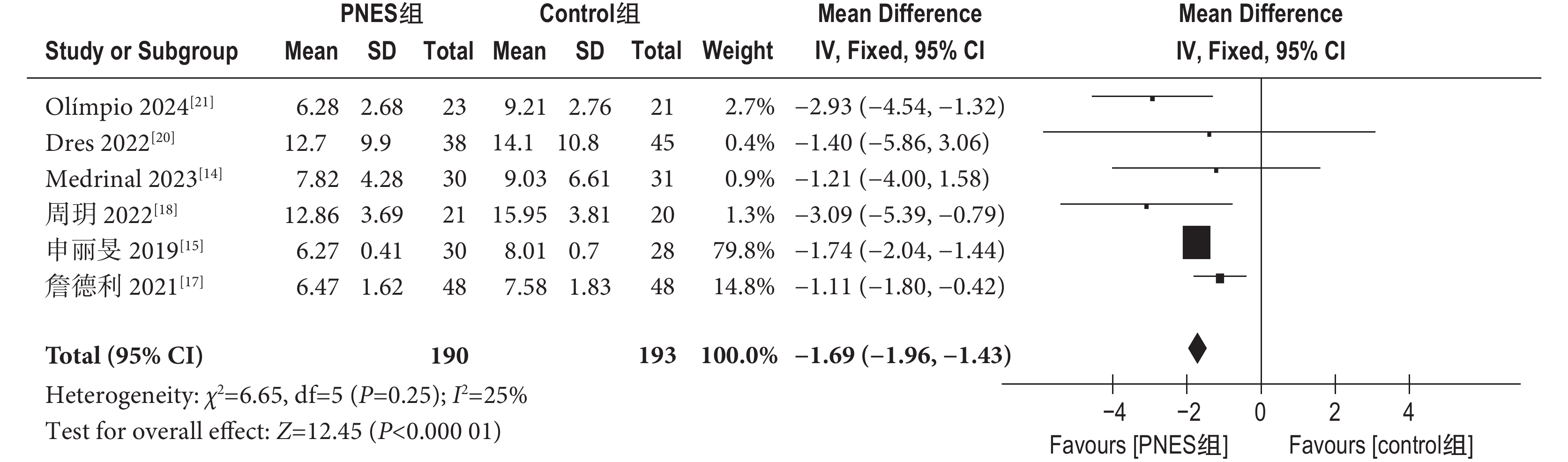

2.4.1 機械通氣時間

7篇[13-15,17-18,20-21]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者機械通氣時間的影響,異質性檢驗結果(I2=67%,P=0.005),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=–2.23,95%CI(–3.07,–1.38),P<0.000 01。表明PNES組機械通氣時間較對照組明顯縮短。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將7項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=25%,P=0.25),但結果并未發生顯著變化[MD=–1.69,95%CI(–1.96,–1.43),P<0.000 01]。結果見圖3。

圖3

PNES對ICU機械通氣患者機械通氣時間影響的森林圖

圖3

PNES對ICU機械通氣患者機械通氣時間影響的森林圖

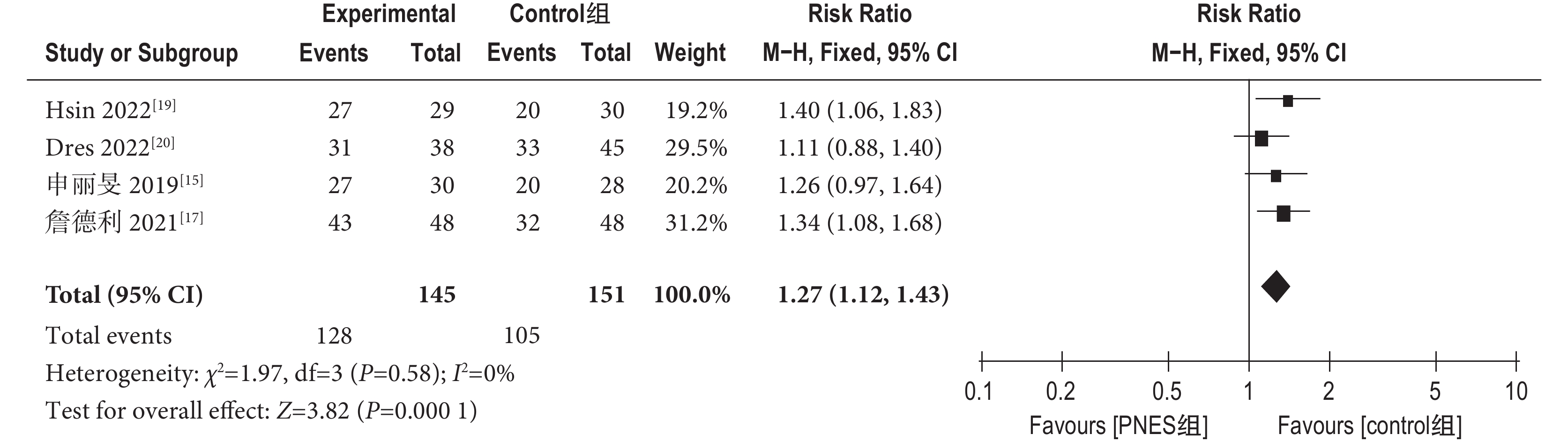

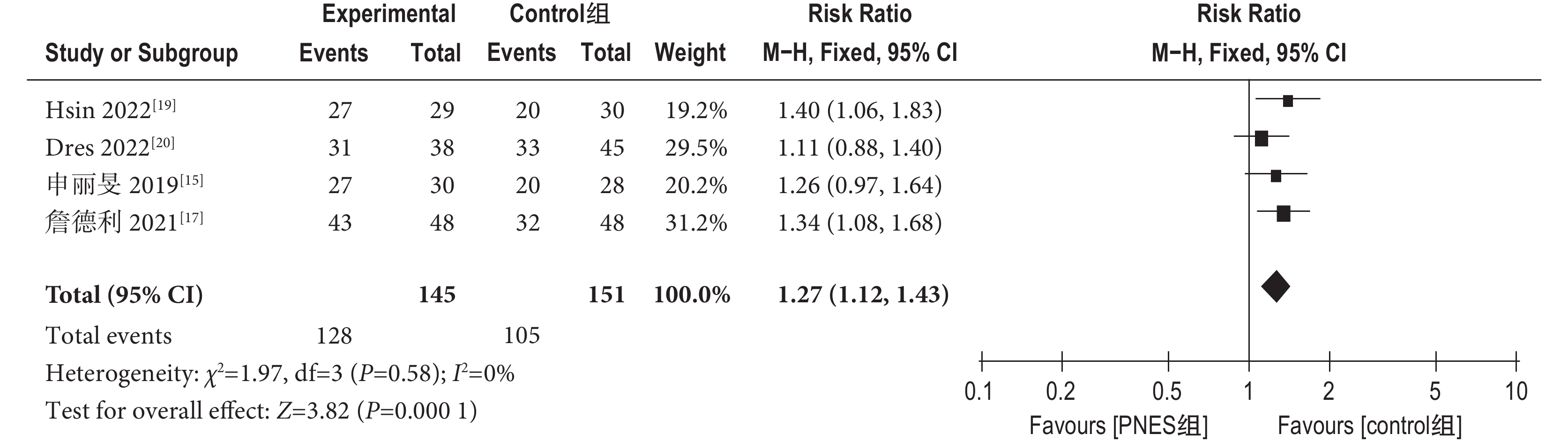

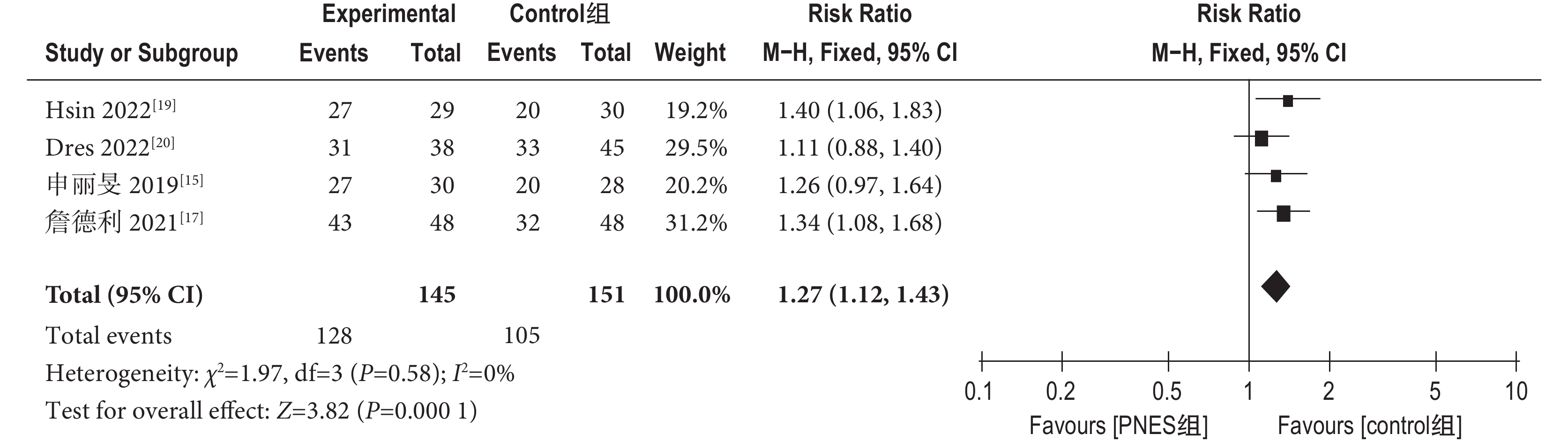

2.4.2 脫機成功率

5篇[13,15,17,19-20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者脫機成功率的影響,異質性檢驗結果(I2=57%,P=0.06),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:RR=1.33,95%CI(1.09,1.62),P=0.006。表明PNES組脫機成功率較對照組有所提高。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將5項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=0%,P=0.58),但結果并未發生顯著變化[MD=1.27,95%CI(1.12,1.43),P=

圖4

PNES對ICU機械通氣患者脫機成功率影響的森林圖

圖4

PNES對ICU機械通氣患者脫機成功率影響的森林圖

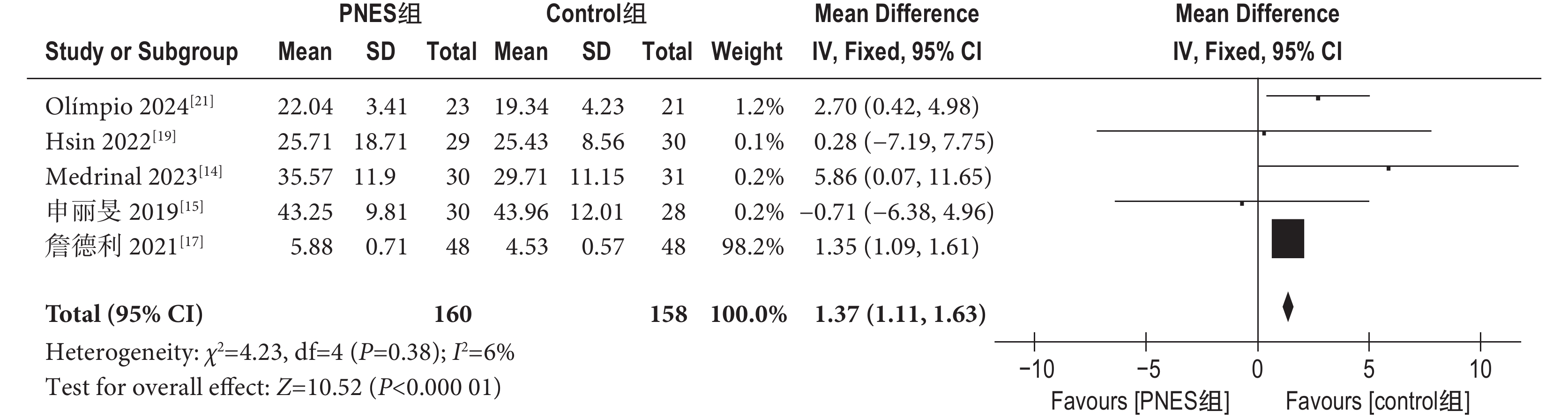

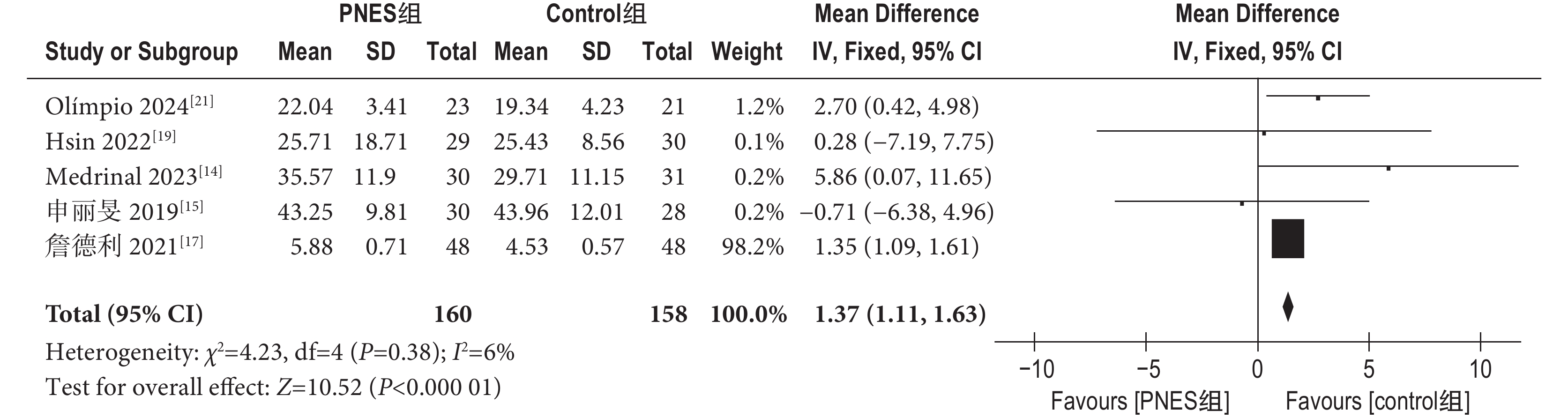

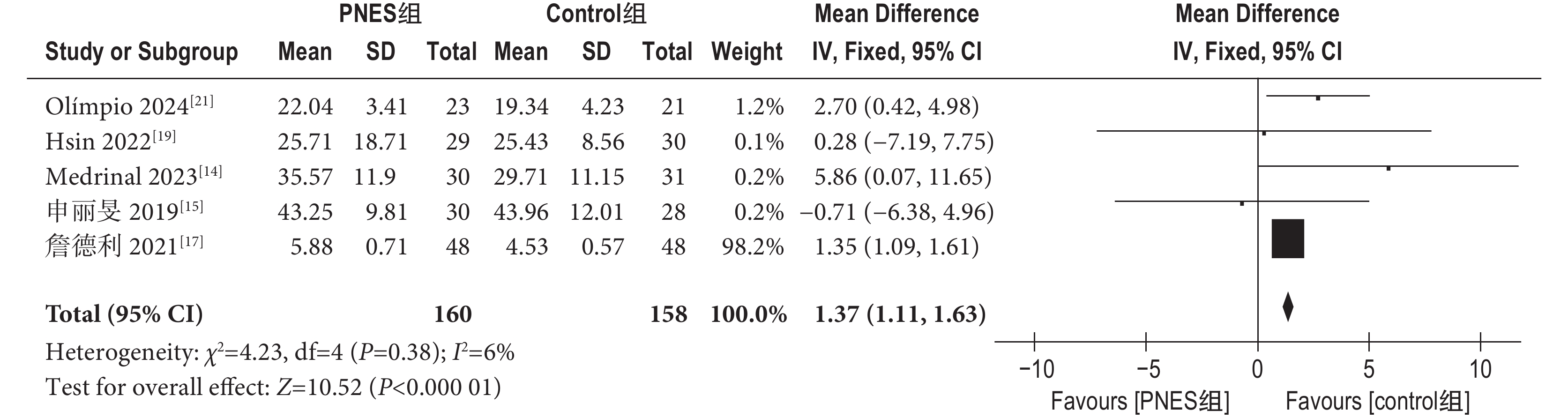

2.4.3 MIP

7篇[14-17,19-21]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者MIP的影響,異質性檢驗結果(I2=78%,P<0.000 1),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=1.36,95%CI(0.46,2.27),P=0.003。表明PNES組MIP較對照組提高。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將7項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現王曉紅等[16]與Dres等[20]研究是異質性的主要來源,剔除兩項研究后,異質性降低(I2=6%,P=0.38),但結果并未發生顯著變化[MD=1.37,95%CI(1.11,1.63),P<0.000 01]。結果見圖5。

圖5

PNES對ICU機械通氣患者MIP影響的森林圖

圖5

PNES對ICU機械通氣患者MIP影響的森林圖

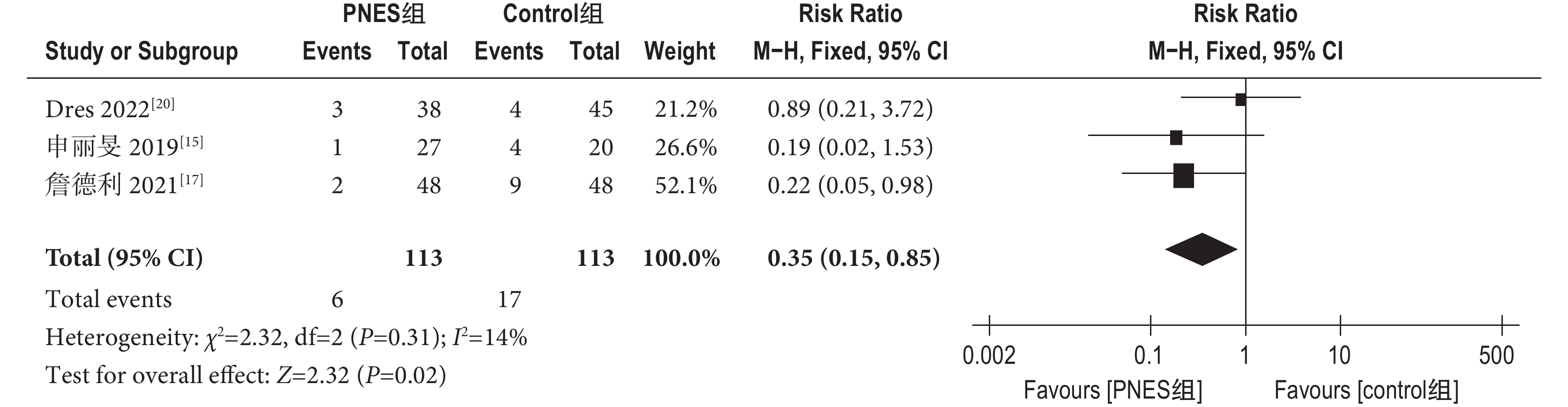

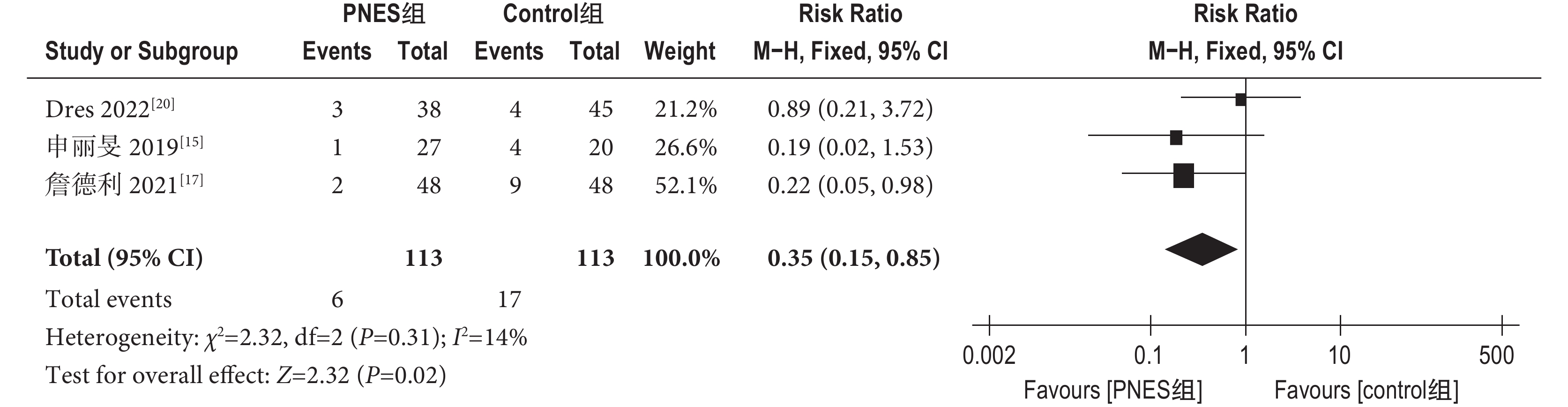

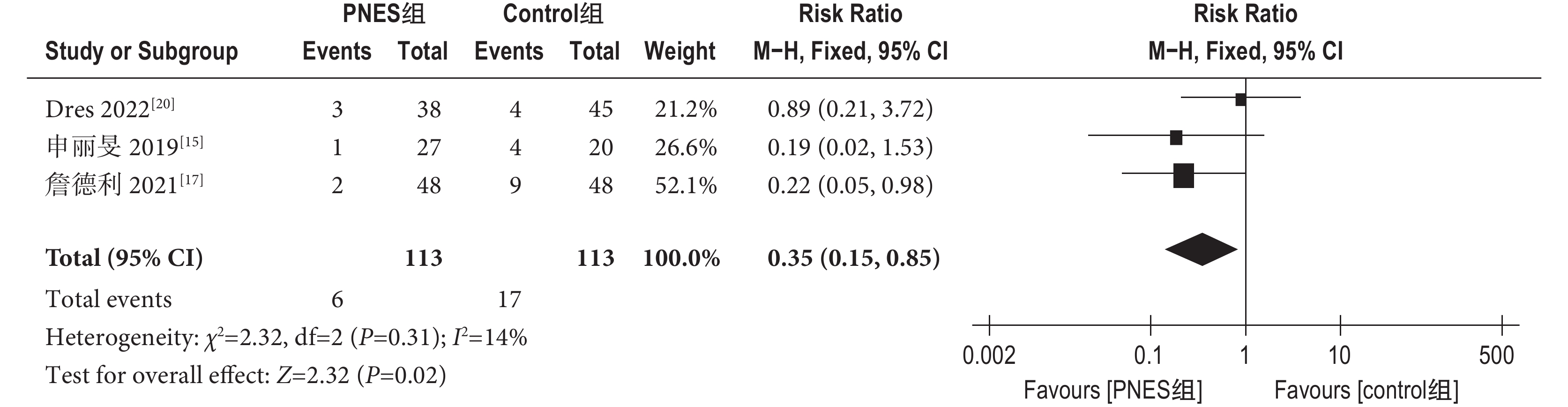

2.4.4 重新上機率

3篇[15,17,20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者重新上機率的影響,異質性檢驗結果(I2=14%,P=0.31),選用固定效應模型進行合并分析。結果顯示:RR=0.35,95%CI(0.15,0.85),P=0.02。表明PNES組重新上機率低于對照組。結果見圖6。

圖6

PNES對ICU機械通氣患者重新上機率影響的森林圖

圖6

PNES對ICU機械通氣患者重新上機率影響的森林圖

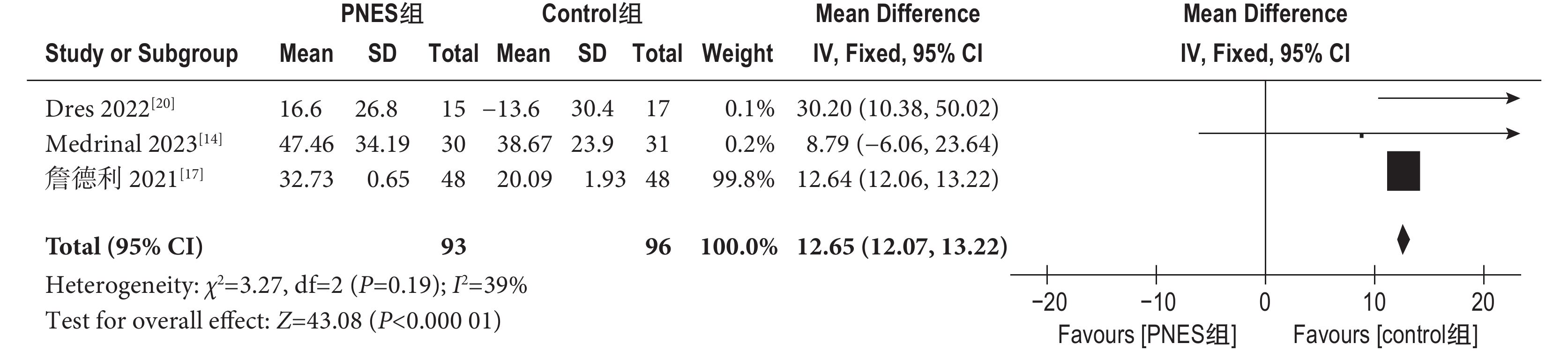

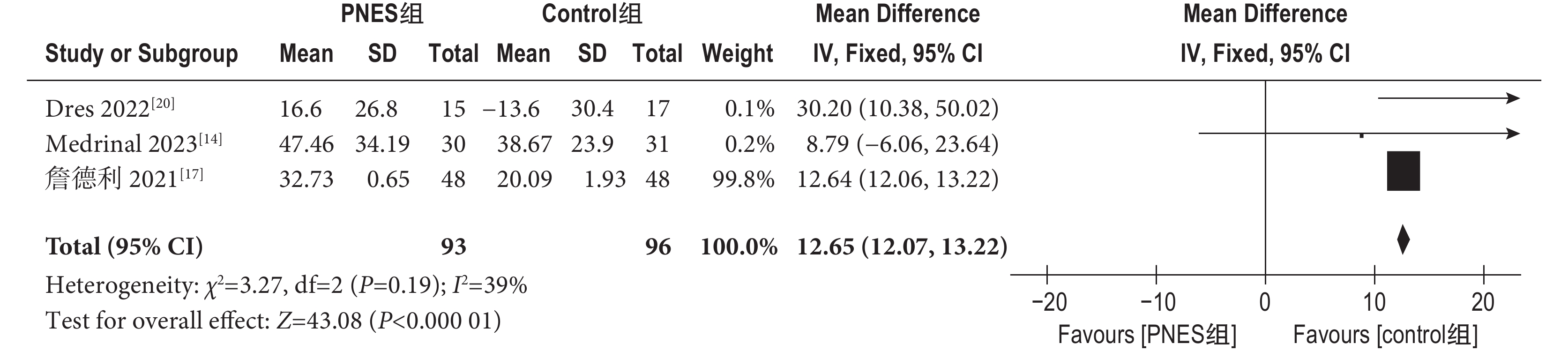

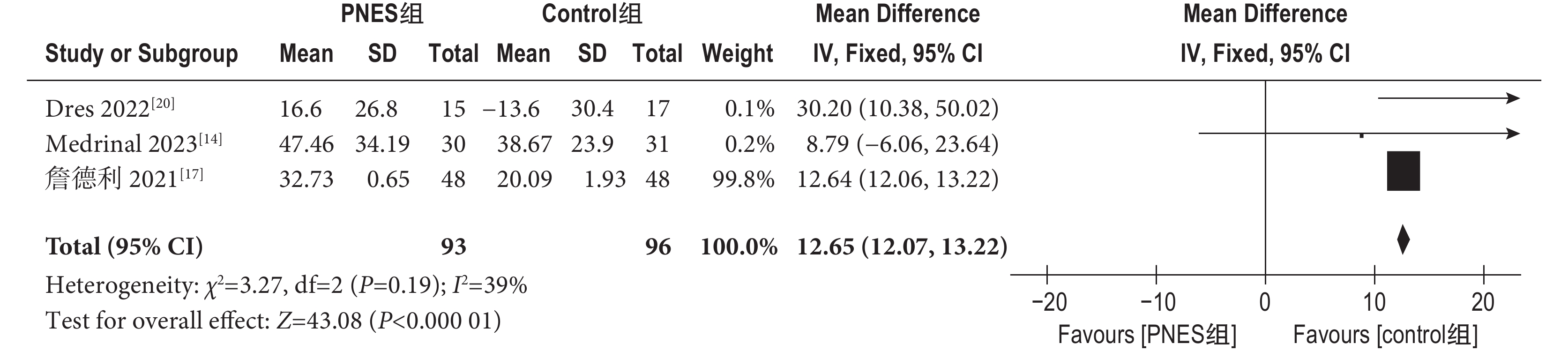

2.4.5 DTF

5篇[13-14,16-17,20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者膈肌增厚率的影響,異質性較高(I2=100%,P<0.000 01),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=7.11,95%CI(0.53,13.69),P=0.03。表明PNES組DTF較對照組提高。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將5項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]與王曉紅等[16]的研究是異質性的主要來源,剔除該兩項研究后,異質性降低(I2=39%,P=0.19),但結果并未發生顯著變化[MD=12.65,95%CI(12.07,13.22),P<0.000 01]。結果見圖7。

圖7

PNES對ICU機械通氣患者DTF影響的森林圖

圖7

PNES對ICU機械通氣患者DTF影響的森林圖

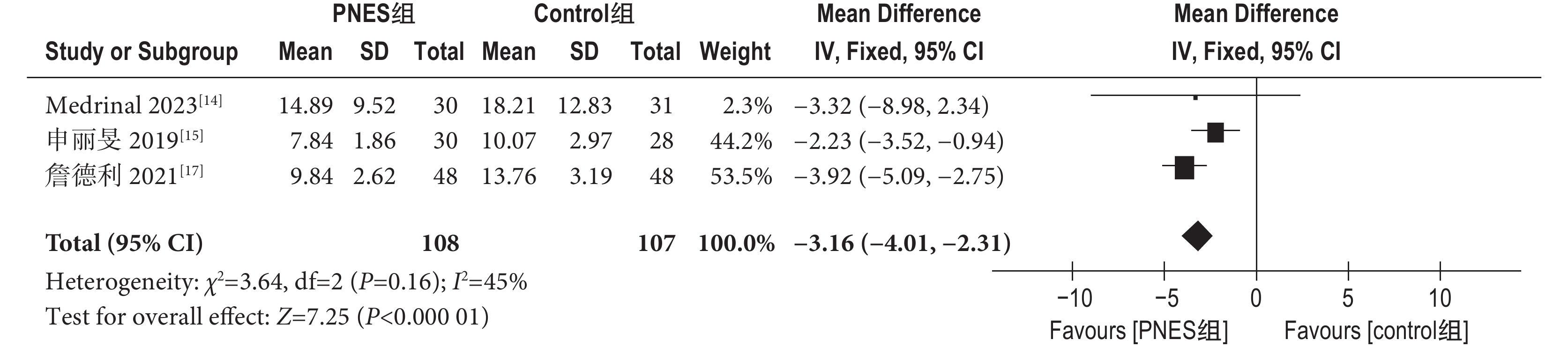

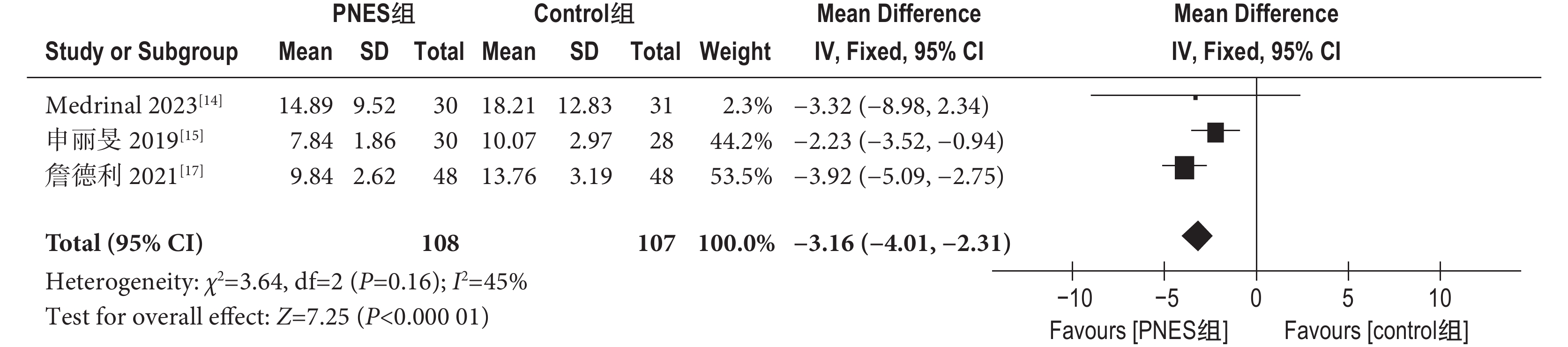

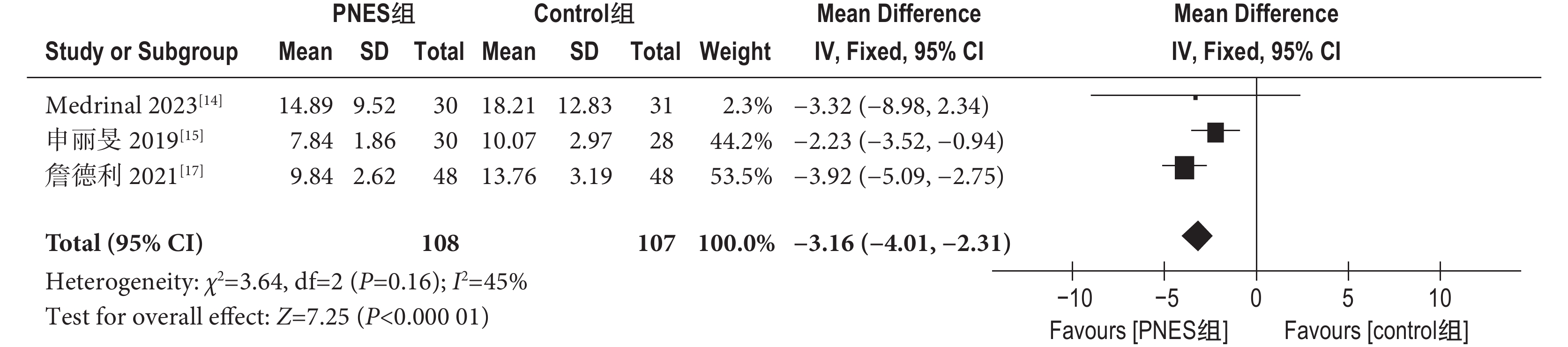

2.4.6 ICU住院時間

4篇[13-15,17]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者ICU住院時間的影響,異質性檢驗結果(I2=77%,P=0.005),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=–4.03,95%CI(–5.95,–2.11),P<0.000 1。表明PNES組ICU住院時間較對照組明顯縮短。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將4項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=45%,P=0.16),但結果并未發生顯著變化[MD=–3.16,95%CI(–4.01,–2.31),P<0.000 01]。結果見圖8。

圖8

PNES對ICU機械通氣患者ICU住院時間影響的森林圖

圖8

PNES對ICU機械通氣患者ICU住院時間影響的森林圖

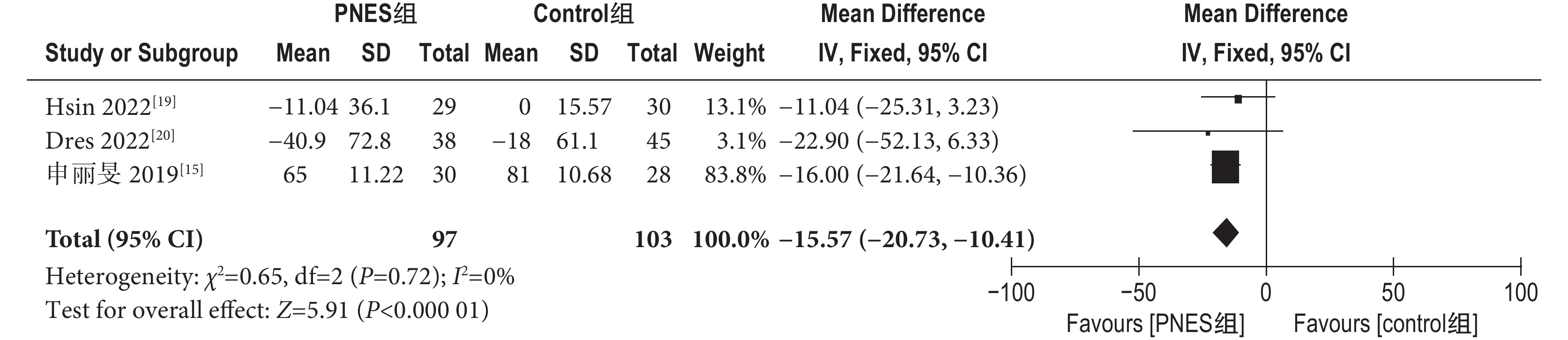

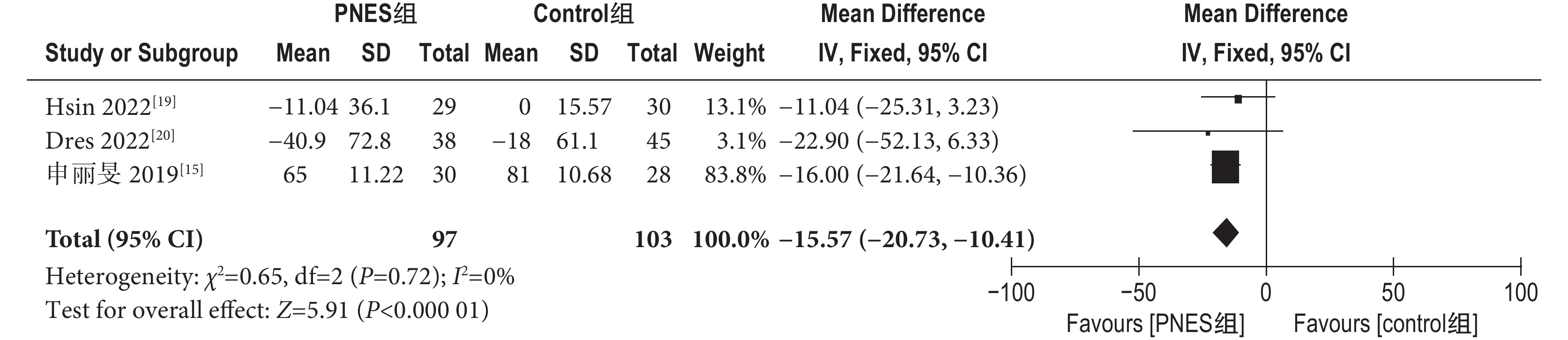

2.4.7 RSBI

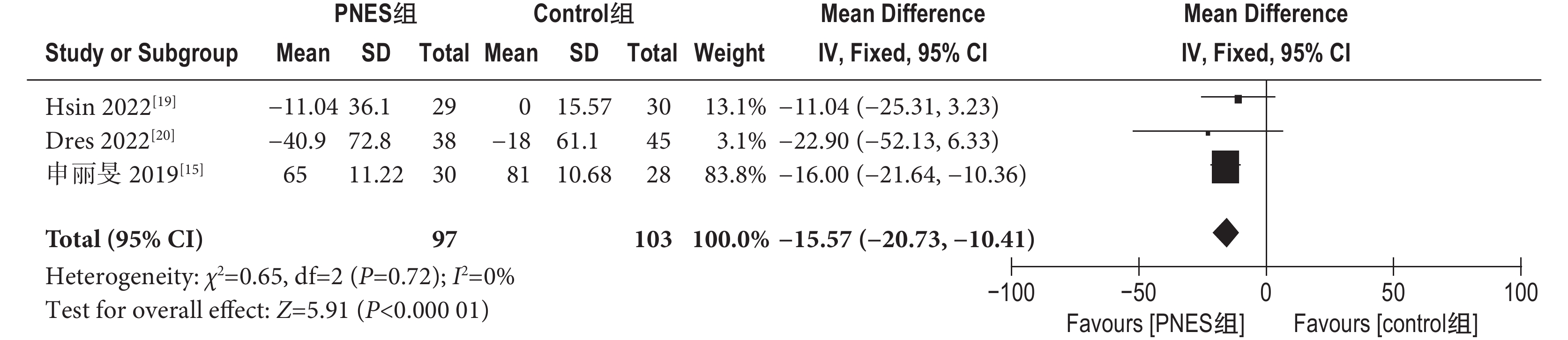

4篇[15,17,19-20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者RSBI的影響,異質性檢驗結果(I2=68%,P=0.02),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=–11.57,95%CI(–18.51,–4.62),P=0.001。表明PNES組RSBI較對照組明顯下降。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將4項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現詹德利等[17]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=0%,P=0.72),但結果并未發生顯著變化[MD=–15.57,95%CI(–20.73,–10.41),P<0.000 01]。結果見圖9。

圖9

PNES對ICU機械通氣患者RSBI影響的森林圖

圖9

PNES對ICU機械通氣患者RSBI影響的森林圖

2.5 敏感性分析

采用逐一剔除法進行敏感性分析結果無明顯變化,提示研究結果相對穩定。由于部分結果異質性較高,故分析如下可能的異質性來源:① 納入研究的受試者在年齡、性別比例、樣本量以及疾病類型方面存在差異,不同年齡和性別比的受試者的生物學特性不同,影響了試驗結果;② PNES的頻率、時間上的差異直接影響了試驗結果;③ 納入研究的數量較少。

3 討論

3.1 納入文獻的方法學質量分析

本次Meta分析納入的9項研究均為RCT,其中4篇[13-14,16,21]采用計算機或隨機數字表進行隨機分組,3篇[14,19-20]進行了分配隱藏,5篇[13-14,19-21]采用了盲法,所有研究結局數據有完整記錄,沒有出現選擇性報告的結果。因此,本研究納入的文獻總體質量較高,Meta分析結果具有較高可靠性。

3.2 PNES能夠增強ICU機械通氣患者的吸氣功能

本研究顯示PNES能夠縮短ICU機械通氣患者的機械通氣時長及ICU住院時長,增加脫機成功率,降低再插管率,顯著改善MIP及RSBI。膈肌是人體最重要的吸氣肌,其中Ⅰ型纖維與Ⅱ型纖維各占成人膈肌肌纖維的50%,Ⅰ型纖維為慢縮強氧化型纖維,收縮力較弱但耐疲勞,Ⅱ型肌纖維是快速收縮纖維[22]。重度膈肌功能下降時表現為Ⅰ型肌纖維比重呈非正常性增加,導致膈肌抗疲勞能力增加但收縮力減小,使得呼吸肌肌力下降,無法滿足通氣需求,進而出現脫機困難[22-23]。PNES通過電-化學-電的傳遞對膈肌產生直接興奮作用[24],有效募集了膈肌運動單位,引起膈肌纖維類型的改變,保證了各類纖維的正常比例,即Ⅱ型肌纖維比重增加,Ⅰ型肌纖維比重減少[21],進而增強膈肌的收縮能力。MIP是衡量呼吸肌肌力最簡單、方便且無創的指標[25-26],對脫機具有較高的預測價值[27]。RSBI是另一個脫機結果的重要預測因子[28-29],將其納入床旁監測可以提供脫機前更準確的呼吸耐力評估[30-31]。因此,MIP與RSBI的改善可表明患者吸氣肌力量增加,吸氣功能增強,進而提高了脫機成功率,縮短了機械通氣時長與ICU住院時長。此外,MIP與RSBI均能反映呼吸肌肉的工作能力[29]。MIP還可以在用力肺活量發生顯著變化之前預測膈肌無力[26]。而目前膈肌無力的預防方法尚未得到廣泛研究,在未來可將二者聯合共同預測膈肌無力。由于目前刺激參數不一致,我們無法確定一個最佳的治療方案。因此,應進一步確定PNES的參數(例如PNES的頻率、強度及持續時間),以優化其有效性與耐受性。

3.3 DTF作為ICU機械通氣患者脫機結局的預測指標

本研究結果顯示,PNES能夠提高DTF。傳統評估膈肌功能的方法有X線檢查、肌電圖檢查、膈肌力量測試[32],但均因其各自的局限性很少應用在ICU機械通氣患者的膈肌功能評估上。膈肌超聲是一種無需借助射線就能透視的成像技術,具有操作簡單、重復性高、無創等特點[33],在臨床實踐中可用來評估患者機械通氣期間的膈肌功能[34]。DTF是利用膈肌超聲測量膈肌在吸氣過程中厚度變化幅度的百分比,是反映膈肌收縮性能的一個可靠指標,能夠很好地預測脫機結局[35]。因此,DTF的增加表明了ICU機械通氣患者膈肌功能的改善,有利于機械通氣患者成功脫機。朱孟雷等[36]研究表明DTF在30%~36%對于預測機械通氣患者脫機成功具有最佳的敏感性與特異性。而Ferrari等[32]研究顯示DTF>36%才是預測機械通氣患者脫機成功的最佳指標。因此,在未來仍需進行多中心研究,并對各種膈肌功能障礙的患者進行分析,從而進一步確定DTF預測脫機結局的最佳指標,為機械通氣患者脫機提供科學依據。

3.4 局限性及啟示

① 納入研究少且樣本量偏小,可能影響結果。② 部分研究在實施PNES和測量結果時未采用盲法,可能存在一定實施偏倚和測量偏倚。③ 僅納入中文和英文文獻,可能存在語言偏倚。④ 雖然干預組均采用了PNES,但各研究采用的設備類型不完全相同,對患者進行刺激的時間和頻率也不同;并且研究納入的均為ICU機械通氣患者,并未以疾病進行分類,無法對不同疾病患者進行分類研究,所以會在一定程度上影響分析結果的可靠性。

綜上所述,本研究發現ICU機械通氣患者進行PNES,可以改善MIP與RSBI,提高成功脫機率并有效降低重新上機率,縮短其機械通氣時間和ICU住院時間;但對于增加膈肌增厚率未見明顯優勢。受納入研究質量及樣本量的限制,上述結論仍需開展更多高質量、大樣本、多中心研究證實。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

長時間機械通氣會使重癥監護病房(intensive care unit,ICU)患者膈肌逐漸萎縮和減弱,逐漸失去正常的收縮功能,誘導呼吸機相關膈肌功能障礙(ventilator-induced diaphragmatic dysfunction,VIDD)的發生[1],發生率高達60%~80%[2],且33%的VIDD患者在康復后膈肌功能仍未完全恢復[3]。對機械通氣患者進行物理治療、呼吸訓練、運動訓練等早期康復可有效預防和改善呼吸肌萎縮[4-5],增強肌肉力量[6],降低住院病死率[7],并進一步改善患者的總體預后[8-9]。然而,由于一些患者病情嚴重或處于昏迷狀態,無法進行自主運動[10],因此需要依靠醫療設備來輔助實現康復目標。膈神經電刺激(phrenic nerve electrical stimulation,PNES)利用低頻脈沖電流刺激膈神經誘導膈肌有規律的收縮,從而促進膈肌功能的恢復[11],可應用于不能主動進行早期活動的患者。其中植入式膈肌起搏器(implanted diaphragm pacer,IDP)和體外膈肌起搏器(external diaphragm pacer,EDP)均可實現膈肌起搏,目前相關安全性已得到證實[12],但膈肌電刺激的有效性仍存在較大爭議。Bao等[13]研究發現PNES能夠改善膈肌功能,有利于機械通氣患者的預后。Medrinal等[14]研究卻發現PNES不能改善VIDD及肌肉萎縮,這可能與刺激頻率、時間、強度不同有關。因此,本研究擬通過Meta分析的方法評價PNES對ICU機械通氣患者拔管結局的影響,為未來將PNES納入ICU早期康復體系提供循證依據。

1 資料與方法

1.1 文獻納入與排除標準

1.1.1 文獻納入標準

① 研究類型:隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),不限定分配隱藏和盲法;② 研究對象:年齡≥18歲的ICU機械通氣患者;③ 干預措施:對照組實施常規康復措施,觀察組在常規康復措施的基礎上進行PNES;④ 結局指標:主要結局指標包括機械通氣時間、脫機成功率以及最大吸氣壓(maximal inspiratory pressure,MIP),次要結局指標包括重新上機率、膈肌增厚率(diaphragm thickening fraction,DTF)、ICU住院時間、淺快呼吸指數(rapid shallow breathing index,RSBI),有一項即可納入。

1.1.2 文獻排除標準

① 重復發表的文獻;② 通過各種途徑未獲得全文;③ 非中英文文獻;④ 干預措施為PNES聯合其它干預措施的文獻;⑤ PNES刺激部位包括除膈肌以外的其他部位;⑥ 數據不完整或無法提取。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索中英文數據庫中有關機械通氣患者行PNES的RCT研究。中文檢索策略:(體外橫膈膜起搏 OR 橫膈膜起搏 OR 胸部電刺激 OR 膈神經電刺激 OR 植入式膈肌起搏器 OR 外膈膜起搏器 OR 經皮膈神經刺激術 OR 膈肌電刺激 OR 神經肌肉電刺激) AND (重癥監護室 OR 重癥護理 OR 重癥醫學 OR ICU);檢索數據庫:中國知網(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)。英文檢索策略:(“Extracorporeal diaphragmatic pacing” OR “diaphragmatic pacing” OR “diaphragm pacing ”OR “Electrical Stimulation of the Chest” OR “Electrical Chest Stimulation” OR “Chest electrical stimulation” OR “Phrenic nerve electrical stimulation” OR “Electrical stimulation of the phrenic nerve” OR “implanted diaphragm pacer” OR “external diaphragm pacer” OR “Percutaneous phrenic nerve stimulation” OR “Transcutaneous phrenic nerve stimulation” OR “Electrical stimulation of the diaphragm” OR “Diaphragm electrical stimulation” OR “Diaphragmatic electrical stimulation” OR “neuromuscular electrical stimulation” OR “neuromuscular stimulation” OR “electrostimulation” OR “electrical stimulation” OR “electrical muscle stimulation”) AND (“Intensive Care Unit*” OR “ICU” OR “critical care” OR “intensive care department” OR “intensive care” OR “intensive nursing” OR “intensive medical care”);檢索數據庫:Cochrane圖書館數據庫、美國國立醫學圖書館PubMed數據庫、科學網(Web of Science)、荷蘭醫學文摘Embase數據庫。采取主題詞與自由詞相結合的方式檢索,并檢索相關綜述和納入文獻的參考文獻,檢索時限為建庫至2023年12月。

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,遇到分歧時請第3名研究者仲裁。通過閱讀文獻題目、摘要及全文篩選文獻,通過郵件、電話聯系原始研究作者獲取未確定但對本研究非常重要的信息。文獻提取資料:① 納入研究基本信息:研究題目、第一作者、發表時間等;② 研究對象的基本特征:年齡、性別、樣本量等;③ 干預措施具體內容;④ 偏倚風險評價的主要因素;⑤ 相關結局指標及結果測量數據。

1.4 文獻質量評價

由2名受過循證培訓的研究者按照Cochrane工作手冊中針對RCT的偏倚風險評價工具獨立評價納入研究的偏倚風險,如意見不統一則由第3名研究者參與討論或仲裁。評價內容包括隨機序列的產生、分配隱藏、參與者及研究者盲法、結果測評者盲法、結局指標完整性、選擇性報道、其他偏倚來源,每項以“低偏倚風險”“不清楚”“高偏倚風險”評價。納入研究若完全滿足評價標準,則表明偏倚可能性最小,質量等級為A級;若部分符合質量標準,則表明偏倚可能性為中度,質量等級為B級;若完全不符合,則表明偏倚可能性最高,研究質量較低,質量等級為C級。

1.5 統計學方法

采用RevMan 5.4軟件進行Meta分析。計量資料以均數差(mean difference,MD)或標準化均數差(standardized mean difference,SMD)為效應統計量,計數資料以相對危險度(relative risk,RR)作為效應統計量,并計算其95%可信區間(95% confidence interval,95%CI)。納入研究結果間的異質性采用χ2檢驗進行分析,同時結合I2值定量判斷異質性大小。如I2<50%、P>0.1,則采用固定效應模型;如I2≥50%、P≤0.1,則考慮研究間有異質性,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行Meta分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

通過數據庫初步檢索獲得文獻2 448篇,通過其他資源補充獲得文獻3篇。經EndnoteX9軟件去重及人工去重后獲得1 787篇,初步閱讀題目、摘要后排除文獻1 735篇;閱讀全文進一步排除43篇,最終納入9篇文獻。文獻篩選流程見圖1。

圖1

PNES對ICU機械通氣患者拔管結局的Meta分析文獻篩選流程

圖1

PNES對ICU機械通氣患者拔管結局的Meta分析文獻篩選流程

2.2 納入文獻的基本特征

納入9項RCT,共634例患者,其中有4篇中文文獻,5篇英文文獻。文獻發表年限為2013—2023年,研究對象均為機械通氣患者。所有納入研究均比較了研究對象的年齡、性別、身體質量指數、疾病嚴重程度等基線資料,結果均提示觀察組與對照組的基線資料具有可比性。納入研究基本特征見表1。

2.3 納入文獻的質量評價

納入的研究中有1篇[16]采用隨機數字表法分組,有3篇[13-14,21]用計算機進行隨機分組,有5篇[15,17-20]僅提到隨機分組,未說明具體分組方法;有1篇[14]提到用計算機進行分配隱藏,有1篇[19]提到信封隱藏,有1篇[20]提到利用電子數據捕獲系統進行分配隱藏,其余均未提及;有5篇[13-14,19-21]采用盲法進行結局指標的評估,其余均未提及;所有納入文獻均未有不完整數據報告和數據缺失。文獻質量評價結果顯示,1項[14]研究質量等級為A級,其余8項[13,15-21]均為B級。文獻質量評價內容見表2。偏倚風險評估見圖2。

圖2

偏倚風險評估圖

圖2

偏倚風險評估圖

2.4 Meta 分析結果

2.4.1 機械通氣時間

7篇[13-15,17-18,20-21]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者機械通氣時間的影響,異質性檢驗結果(I2=67%,P=0.005),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=–2.23,95%CI(–3.07,–1.38),P<0.000 01。表明PNES組機械通氣時間較對照組明顯縮短。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將7項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=25%,P=0.25),但結果并未發生顯著變化[MD=–1.69,95%CI(–1.96,–1.43),P<0.000 01]。結果見圖3。

圖3

PNES對ICU機械通氣患者機械通氣時間影響的森林圖

圖3

PNES對ICU機械通氣患者機械通氣時間影響的森林圖

2.4.2 脫機成功率

5篇[13,15,17,19-20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者脫機成功率的影響,異質性檢驗結果(I2=57%,P=0.06),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:RR=1.33,95%CI(1.09,1.62),P=0.006。表明PNES組脫機成功率較對照組有所提高。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將5項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=0%,P=0.58),但結果并未發生顯著變化[MD=1.27,95%CI(1.12,1.43),P=

圖4

PNES對ICU機械通氣患者脫機成功率影響的森林圖

圖4

PNES對ICU機械通氣患者脫機成功率影響的森林圖

2.4.3 MIP

7篇[14-17,19-21]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者MIP的影響,異質性檢驗結果(I2=78%,P<0.000 1),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=1.36,95%CI(0.46,2.27),P=0.003。表明PNES組MIP較對照組提高。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將7項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現王曉紅等[16]與Dres等[20]研究是異質性的主要來源,剔除兩項研究后,異質性降低(I2=6%,P=0.38),但結果并未發生顯著變化[MD=1.37,95%CI(1.11,1.63),P<0.000 01]。結果見圖5。

圖5

PNES對ICU機械通氣患者MIP影響的森林圖

圖5

PNES對ICU機械通氣患者MIP影響的森林圖

2.4.4 重新上機率

3篇[15,17,20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者重新上機率的影響,異質性檢驗結果(I2=14%,P=0.31),選用固定效應模型進行合并分析。結果顯示:RR=0.35,95%CI(0.15,0.85),P=0.02。表明PNES組重新上機率低于對照組。結果見圖6。

圖6

PNES對ICU機械通氣患者重新上機率影響的森林圖

圖6

PNES對ICU機械通氣患者重新上機率影響的森林圖

2.4.5 DTF

5篇[13-14,16-17,20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者膈肌增厚率的影響,異質性較高(I2=100%,P<0.000 01),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=7.11,95%CI(0.53,13.69),P=0.03。表明PNES組DTF較對照組提高。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將5項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]與王曉紅等[16]的研究是異質性的主要來源,剔除該兩項研究后,異質性降低(I2=39%,P=0.19),但結果并未發生顯著變化[MD=12.65,95%CI(12.07,13.22),P<0.000 01]。結果見圖7。

圖7

PNES對ICU機械通氣患者DTF影響的森林圖

圖7

PNES對ICU機械通氣患者DTF影響的森林圖

2.4.6 ICU住院時間

4篇[13-15,17]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者ICU住院時間的影響,異質性檢驗結果(I2=77%,P=0.005),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=–4.03,95%CI(–5.95,–2.11),P<0.000 1。表明PNES組ICU住院時間較對照組明顯縮短。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將4項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現Bao等[13]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=45%,P=0.16),但結果并未發生顯著變化[MD=–3.16,95%CI(–4.01,–2.31),P<0.000 01]。結果見圖8。

圖8

PNES對ICU機械通氣患者ICU住院時間影響的森林圖

圖8

PNES對ICU機械通氣患者ICU住院時間影響的森林圖

2.4.7 RSBI

4篇[15,17,19-20]文獻報道了PNES對ICU機械通氣患者RSBI的影響,異質性檢驗結果(I2=68%,P=0.02),選用隨機效應模型進行合并分析。結果顯示:MD=–11.57,95%CI(–18.51,–4.62),P=0.001。表明PNES組RSBI較對照組明顯下降。由于采用隨機效應模型后各研究間異質性仍較大,因此將4項研究逐個剔除后進行敏感性分析,發現詹德利等[17]研究是異質性的主要來源,剔除該項研究后,異質性降低(I2=0%,P=0.72),但結果并未發生顯著變化[MD=–15.57,95%CI(–20.73,–10.41),P<0.000 01]。結果見圖9。

圖9

PNES對ICU機械通氣患者RSBI影響的森林圖

圖9

PNES對ICU機械通氣患者RSBI影響的森林圖

2.5 敏感性分析

采用逐一剔除法進行敏感性分析結果無明顯變化,提示研究結果相對穩定。由于部分結果異質性較高,故分析如下可能的異質性來源:① 納入研究的受試者在年齡、性別比例、樣本量以及疾病類型方面存在差異,不同年齡和性別比的受試者的生物學特性不同,影響了試驗結果;② PNES的頻率、時間上的差異直接影響了試驗結果;③ 納入研究的數量較少。

3 討論

3.1 納入文獻的方法學質量分析

本次Meta分析納入的9項研究均為RCT,其中4篇[13-14,16,21]采用計算機或隨機數字表進行隨機分組,3篇[14,19-20]進行了分配隱藏,5篇[13-14,19-21]采用了盲法,所有研究結局數據有完整記錄,沒有出現選擇性報告的結果。因此,本研究納入的文獻總體質量較高,Meta分析結果具有較高可靠性。

3.2 PNES能夠增強ICU機械通氣患者的吸氣功能

本研究顯示PNES能夠縮短ICU機械通氣患者的機械通氣時長及ICU住院時長,增加脫機成功率,降低再插管率,顯著改善MIP及RSBI。膈肌是人體最重要的吸氣肌,其中Ⅰ型纖維與Ⅱ型纖維各占成人膈肌肌纖維的50%,Ⅰ型纖維為慢縮強氧化型纖維,收縮力較弱但耐疲勞,Ⅱ型肌纖維是快速收縮纖維[22]。重度膈肌功能下降時表現為Ⅰ型肌纖維比重呈非正常性增加,導致膈肌抗疲勞能力增加但收縮力減小,使得呼吸肌肌力下降,無法滿足通氣需求,進而出現脫機困難[22-23]。PNES通過電-化學-電的傳遞對膈肌產生直接興奮作用[24],有效募集了膈肌運動單位,引起膈肌纖維類型的改變,保證了各類纖維的正常比例,即Ⅱ型肌纖維比重增加,Ⅰ型肌纖維比重減少[21],進而增強膈肌的收縮能力。MIP是衡量呼吸肌肌力最簡單、方便且無創的指標[25-26],對脫機具有較高的預測價值[27]。RSBI是另一個脫機結果的重要預測因子[28-29],將其納入床旁監測可以提供脫機前更準確的呼吸耐力評估[30-31]。因此,MIP與RSBI的改善可表明患者吸氣肌力量增加,吸氣功能增強,進而提高了脫機成功率,縮短了機械通氣時長與ICU住院時長。此外,MIP與RSBI均能反映呼吸肌肉的工作能力[29]。MIP還可以在用力肺活量發生顯著變化之前預測膈肌無力[26]。而目前膈肌無力的預防方法尚未得到廣泛研究,在未來可將二者聯合共同預測膈肌無力。由于目前刺激參數不一致,我們無法確定一個最佳的治療方案。因此,應進一步確定PNES的參數(例如PNES的頻率、強度及持續時間),以優化其有效性與耐受性。

3.3 DTF作為ICU機械通氣患者脫機結局的預測指標

本研究結果顯示,PNES能夠提高DTF。傳統評估膈肌功能的方法有X線檢查、肌電圖檢查、膈肌力量測試[32],但均因其各自的局限性很少應用在ICU機械通氣患者的膈肌功能評估上。膈肌超聲是一種無需借助射線就能透視的成像技術,具有操作簡單、重復性高、無創等特點[33],在臨床實踐中可用來評估患者機械通氣期間的膈肌功能[34]。DTF是利用膈肌超聲測量膈肌在吸氣過程中厚度變化幅度的百分比,是反映膈肌收縮性能的一個可靠指標,能夠很好地預測脫機結局[35]。因此,DTF的增加表明了ICU機械通氣患者膈肌功能的改善,有利于機械通氣患者成功脫機。朱孟雷等[36]研究表明DTF在30%~36%對于預測機械通氣患者脫機成功具有最佳的敏感性與特異性。而Ferrari等[32]研究顯示DTF>36%才是預測機械通氣患者脫機成功的最佳指標。因此,在未來仍需進行多中心研究,并對各種膈肌功能障礙的患者進行分析,從而進一步確定DTF預測脫機結局的最佳指標,為機械通氣患者脫機提供科學依據。

3.4 局限性及啟示

① 納入研究少且樣本量偏小,可能影響結果。② 部分研究在實施PNES和測量結果時未采用盲法,可能存在一定實施偏倚和測量偏倚。③ 僅納入中文和英文文獻,可能存在語言偏倚。④ 雖然干預組均采用了PNES,但各研究采用的設備類型不完全相同,對患者進行刺激的時間和頻率也不同;并且研究納入的均為ICU機械通氣患者,并未以疾病進行分類,無法對不同疾病患者進行分類研究,所以會在一定程度上影響分析結果的可靠性。

綜上所述,本研究發現ICU機械通氣患者進行PNES,可以改善MIP與RSBI,提高成功脫機率并有效降低重新上機率,縮短其機械通氣時間和ICU住院時間;但對于增加膈肌增厚率未見明顯優勢。受納入研究質量及樣本量的限制,上述結論仍需開展更多高質量、大樣本、多中心研究證實。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。