引用本文: 張來, 張秀英, 張詩瑤, 魏晨浩, 李兆洋. 91種循環炎癥蛋白與呼吸道感染之間的因果關系:一項雙向孟德爾隨機化研究. 中國呼吸與危重監護雜志, 2024, 23(12): 864-875. doi: 10.7507/1671-6205.202406074 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

呼吸道感染包括上呼吸道感染與下呼吸道感染兩類[1]。上呼吸道感染是涉及鼻竇、口腔、鼻子、咽部、喉部和大氣道等解剖位置的感染,如急性喉炎和氣管炎,全球疾病、傷害和危險因素負擔研究(The Global Burden of Diseases,Injuries,and Risk Factors Study,GBD)的最新證據表明,1990年—2019年期間,上呼吸道感染的發病率增加了37.07%[2]。下呼吸道感染是指較小氣道和肺部的感染,在GBD中被定義為肺炎或細支氣管炎,包括急性支氣管炎、急性毛細支管炎等。據報道,在2016年近238萬人死于下呼吸道感染[3],下呼吸道感染是全球傳染病相關死亡的主要原因,尤其影響兒童、老年人等免疫力低下人群的健康[4]。

炎癥是宿主機體對于外界感染或損傷所做出的反應,異常的炎癥反應會引起組織損傷,這也是大多數疾病發病機制的核心,炎癥反應由復雜的細胞和介質網絡協調,包括細胞因子和可溶性受體等循環蛋白[5]。研究表明,人類和其他動物的中東呼吸綜合征冠狀病毒、嚴重急性呼吸綜合征和其他呼吸道感染的疾病結局以及免疫病理學和發病機制與炎性細胞因子(炎癥蛋白、趨化因子等)的表達水平密切相關[6-8]。炎性細胞因子是重要的細胞信號分子和免疫系統介質,對于多種疾病診斷和治療具有價值。研究表明在呼吸道感染疾病中,細胞因子水平對疾病的嚴重程度、預后、診斷及治療可能有重要意義[9-13],在新型冠狀病毒感染(coronavirus disease 2019,COVID-19)病例中也顯示腫瘤壞死因子α和白細胞介素6等炎性細胞因子對疾病的嚴重程度預測及治療具有重要價值[13-14]。由此可見炎性細胞因子對呼吸道感染類疾病具有重要診斷及治療價值。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)方法通過利用生物具有遺傳變異的特性作為工具變量,從而對暴露因素與結局因素的因果關系進行評估。通過這種方式,可以評估一對環境暴露和結果中可能的因果關系。由于遺傳變異不受任何混雜因素的影響,并且在減數分裂時是隨機的,因此MR在提取因果關系方面的能力與隨機臨床試驗相似[14]。既往研究表明炎癥蛋白和呼吸道感染各表型之間存在明顯的聯系,但炎癥蛋白與呼吸道感染類疾病之間是否存在遺傳因果關系尚不清楚。基于此,本研究進行MR分析,探討循環炎癥蛋白水平與呼吸道感染疾病的因果關系,并為降低混淆因素的影響及確保因果關系的單向性進行雙向MR分析(在本研究中即對正向陽性結果進行反向MR分析)。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究采用的數據來源均來自公開的GWAS數據集,所選暴露與結局樣本無任何人群重疊,且都為歐洲人群。其中所使用的91種循環炎癥蛋白GWAS數據全部來自Olink Target平臺上的全基因組關聯研究,該分析包括11個隊列共計14 824名歐洲血統受試者[5],完整的炎癥蛋白GWAS匯總統計數據可在EBI GWAS目錄(登錄號GCST90274758--GCST90274848)下載,呼吸道感染疾病均來自FinnGen數據庫的匯總數據,其具體數據可通過IEU數據平臺進行查詢[Browse the IEU OpenGWAS project (mrcieu.ac.uk)],其具體ID見表1。

1.2 研究方法

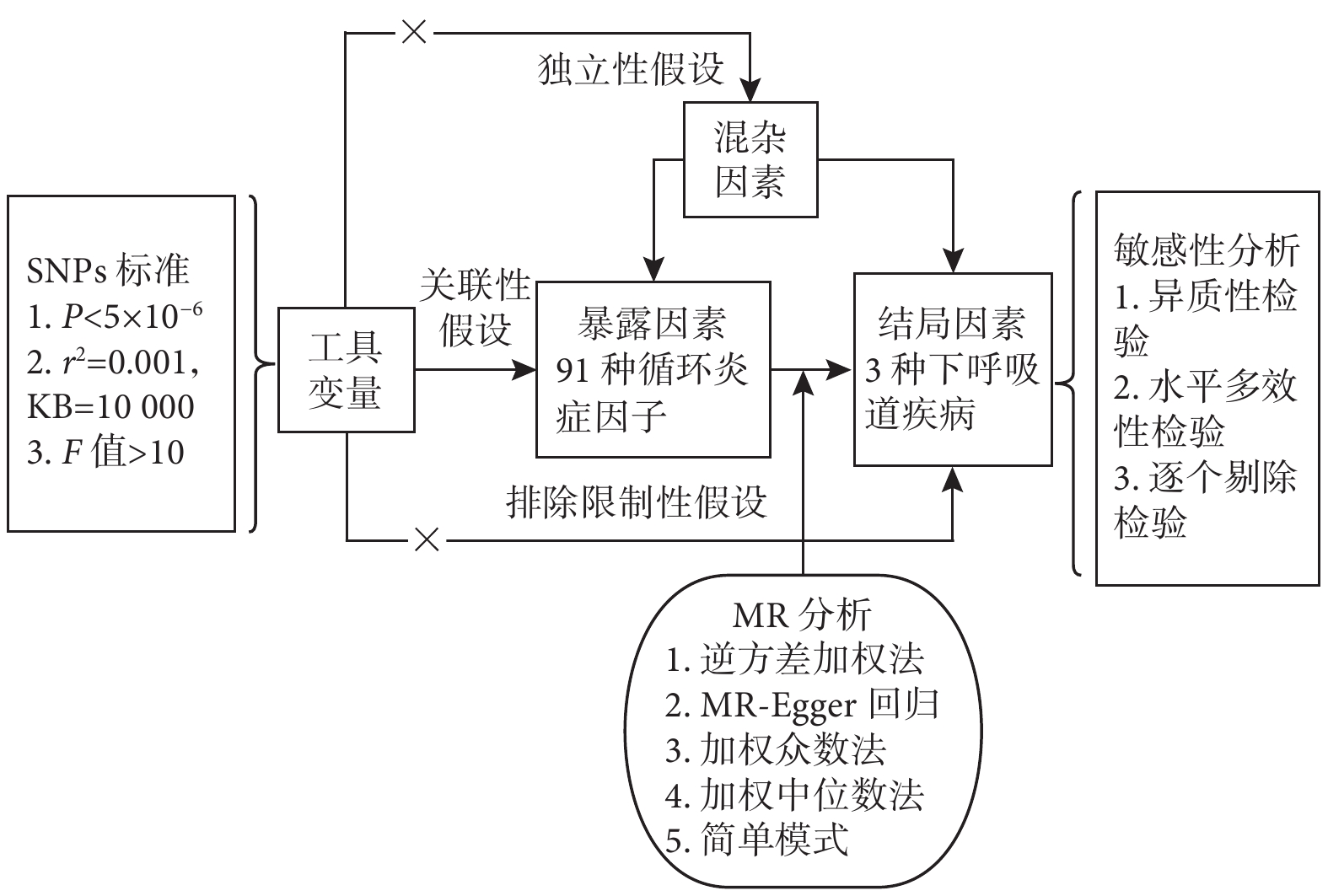

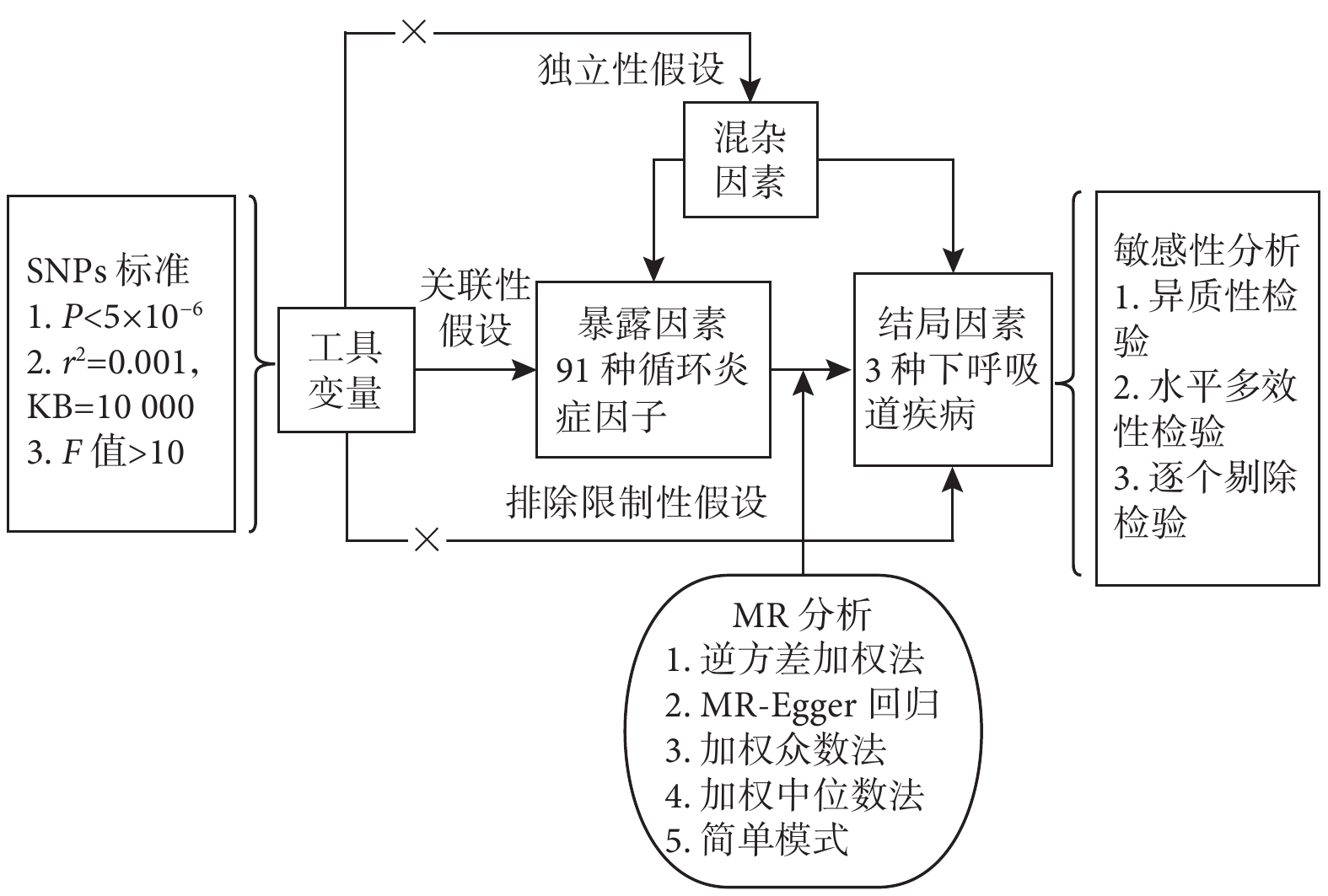

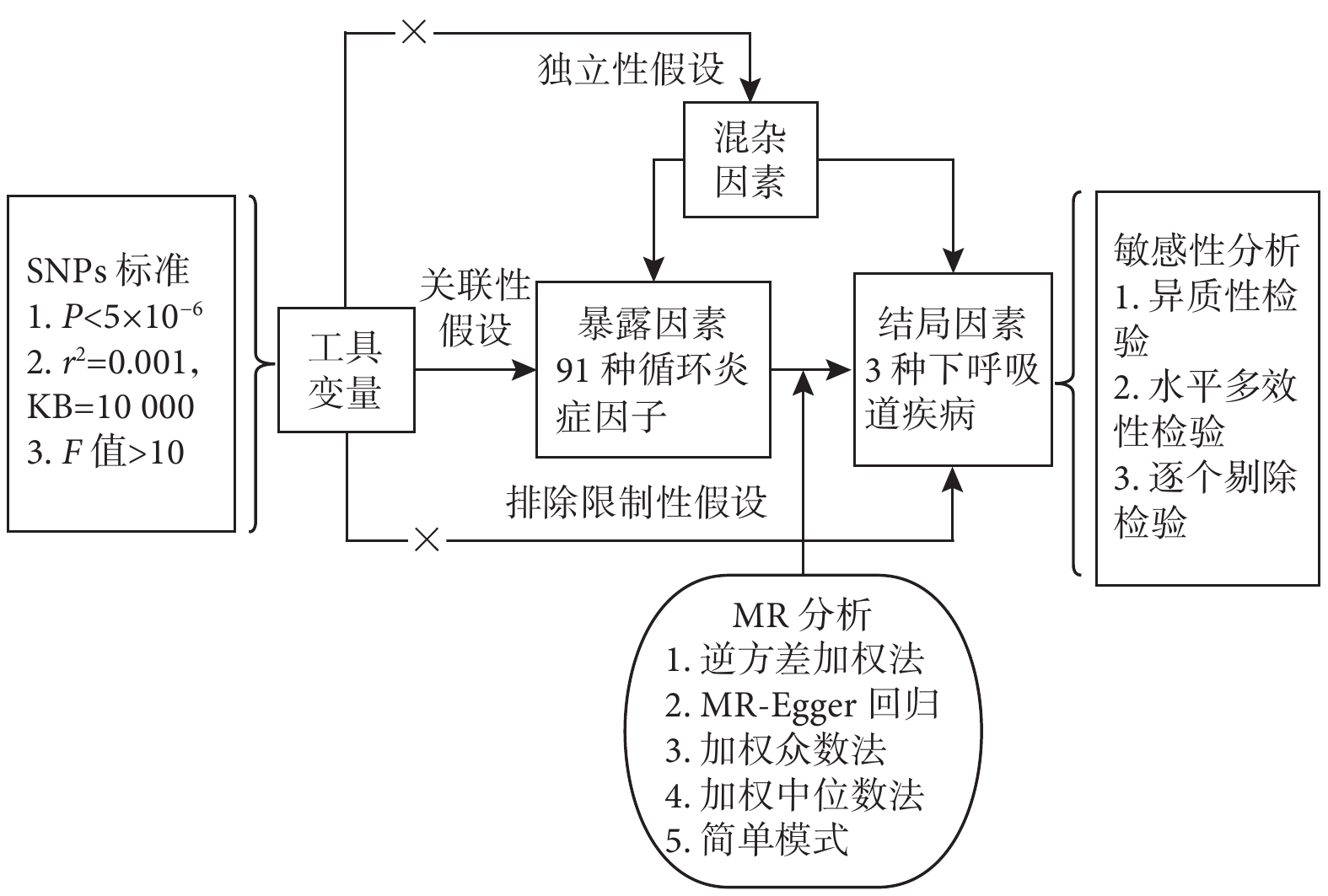

本研究通過雙樣本的MR分析方法對91種循環炎癥蛋白與呼吸道感染疾病三種表型的因果關系進行探討與分析。使用敏感性分析(異質性檢驗、水平多效性檢驗、逐個剔除檢驗)評估因果關系的穩定性。在MR研究當中工具變量應滿足以下三種假設,即關聯性假設:工具變量與暴露因素具有強相關性;獨立性假設:工具變量與其他任何混雜因素無關;排除限制性假設:工具變量僅通過影響暴露因素來影響結局[15]。研究流程見圖1。

圖1

研究設計流程圖

圖1

研究設計流程圖

1.3 工具變量的選擇

對于工具變量的選擇,本研究參照相關文獻所得設置P<5×10–6為篩選條件,初步篩選91種循環炎癥因子的單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism,SNP)[16]。其次為消除連鎖不平衡帶來的影響,通過clumped函數設置連鎖不平衡系數閾值r2=0.001及區域寬度kb=10 000。弱工具變量偏移檢驗:在MR研究中,統計量F是用來評估工具變量(通常是單核苷酸多態性SNP)強度的一個指標,如果一個SNP與暴露因素有很強的相關性,它就被認為是一個強有力的工具變量,一般認為統計量F>10證明SNP與暴露因素具有強相關性[17]。F計算公式如下。

|

|

該公式中,N為暴露因素的樣本量,K為所納入工具變量個數,R2為工具變量解釋的暴露因素變異比例,EAF是效應等位基因頻率,β是效應值, 是β值的標準誤差[18]。

是β值的標準誤差[18]。

1.4 MR分析

本研究使用R語言軟件中的“TwoSampleMR”包進行雙樣本MR研究,采用五種MR分析方法:逆方差加權法(inverse variance weighted)、MR-Egger回歸、加權中位數法(weighted median)、加權模式(weighted mode)及簡單模式(simple mode)。IVW是一種將多個SNP的Wald比率估計組合在一起的常規方法,在所有MR方法中具有最大的統計功效[19]。因此將IVW作為主要方法,MR-Egger回歸、加權眾數法、加權中位數法及簡單模式是確保結果穩定性的補充方法[20]。

1.5 敏感性分析

使用R語言軟件進行敏感性分析。采用Cochran’ IVW Q法來評估工具變量SNP的異質性,統計量Q(P-Qtest<0.05)說明存在異質性[21]。通過MR-Egger回歸法截距來檢驗水平多效性,MR-Egger回歸產生的顯著性截距表明多效性(P-intercept<0.05)[22]。此外,我們進行了留一法檢驗,并通過順序刪除單個SNP來確定剩余SNP的組合效應量,以確定可能有影響力的SNP[23]。由于對結局進行了多次暴露,在本研究中對MR分析結果采用Bonferroni校正以降低Ⅰ類錯誤發生率,校正后的P值應<0.05/91=0.000 5。當P<0.000 5提示為顯著因果關系,當0.000 5≤P<0.05時提示存在潛在因果關系[24]。

1.6 反向MR及敏感性分析

對正向MR的陽性結果進行反向分析,即將正向結果陽性的呼吸道疾病作為暴露因素(工具變量以P<5×10–6,r2=0.001,kb=10 000,統計量F>10為條件篩選SNP),對應的炎癥因子作為結局因素進行MR分析,并對結果進行Bonferroni校正,校正后的P值應小于0.05/3才具有統計學意義。

2 結果

2.1 工具變量SNP相關信息

在設置P<5×10–6、r2=0.001、區域寬度kb=10 000及統計量F>10后,共得到91種炎癥蛋白的1 817個SNP。

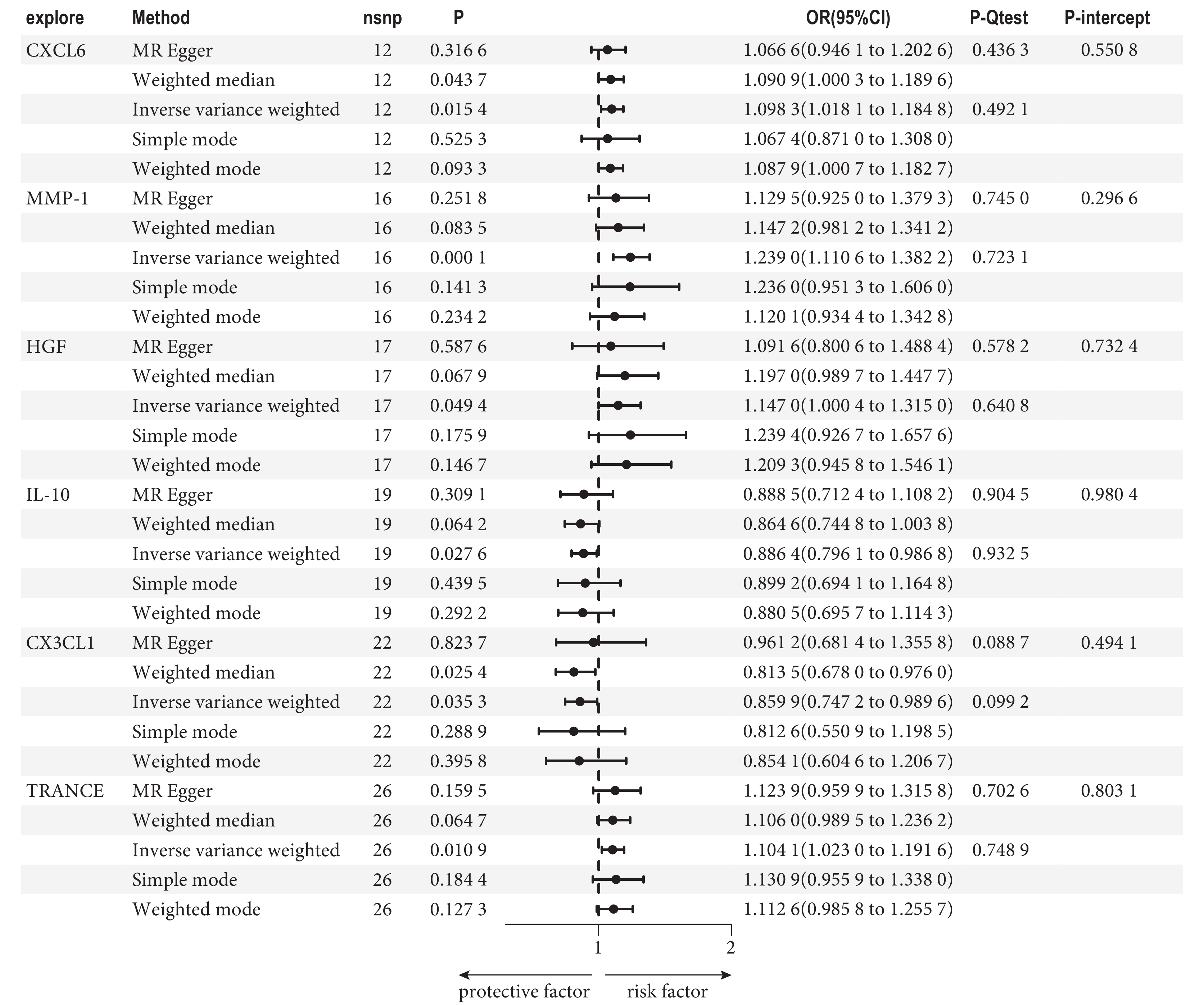

2.2 MR分析及敏感性分析結果。

采取五種MR分析方法,最終以IVW作為主要結果,其他方法作為參考,并對MR分析結果進行敏感性分析及Bonferroni校正,校正后P<0.000 5提示為顯著因果關系,當0.000 5≤P<0.05時提示存在潛在因果關系,Cochran’ IVW Q檢驗結果來評異質性,統計量Q(P≥

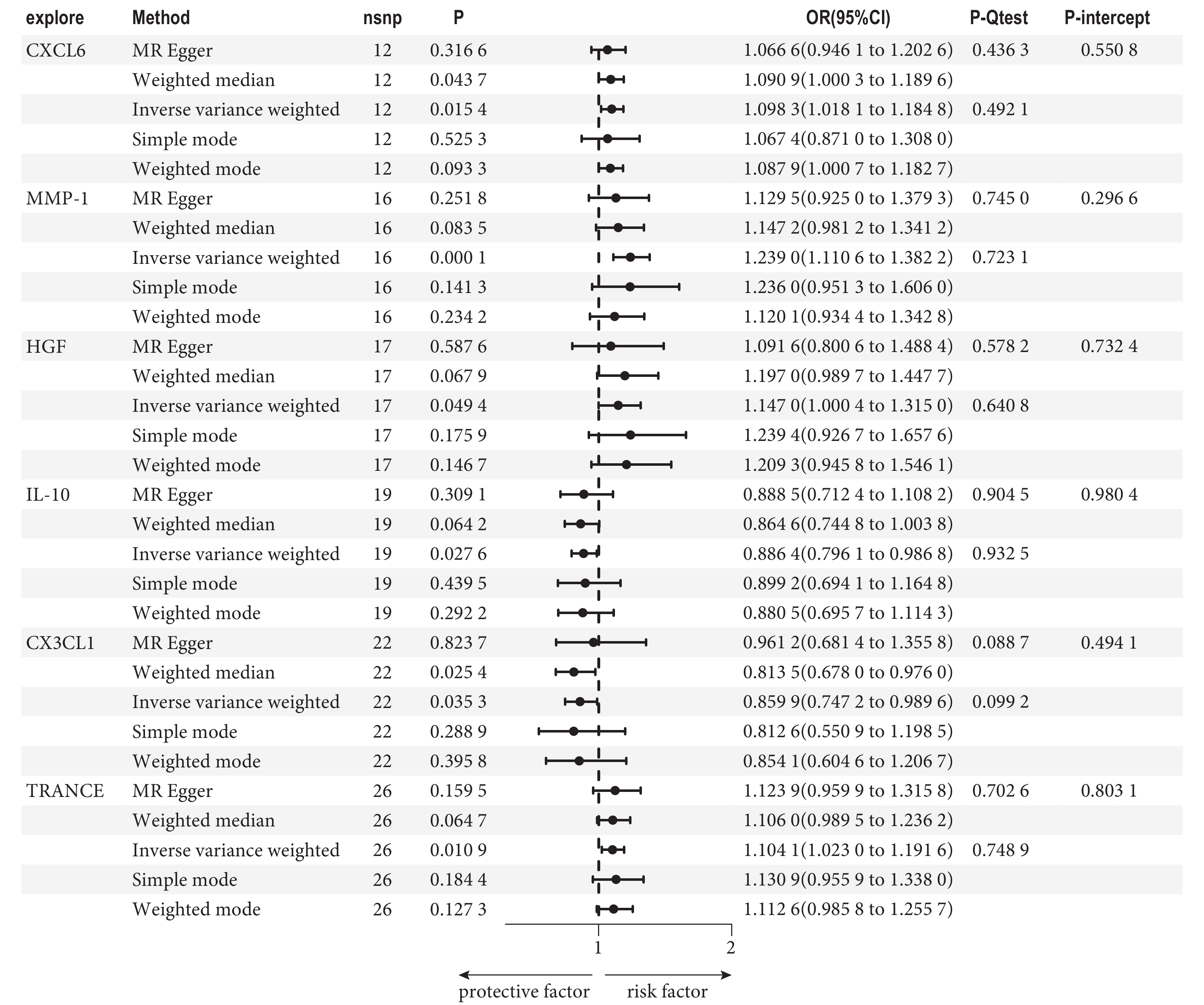

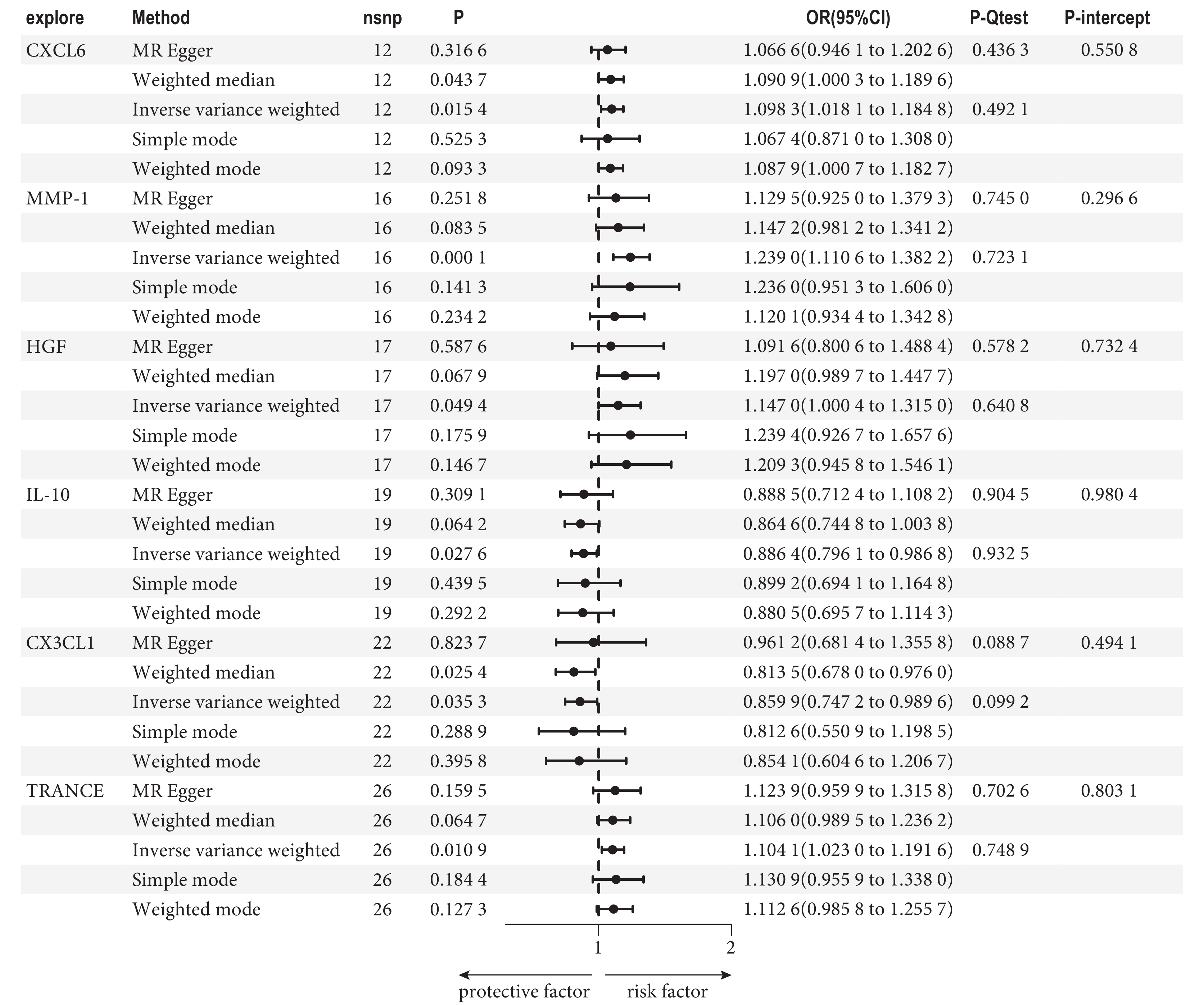

圖2

炎癥蛋白與急性支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖2

炎癥蛋白與急性支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

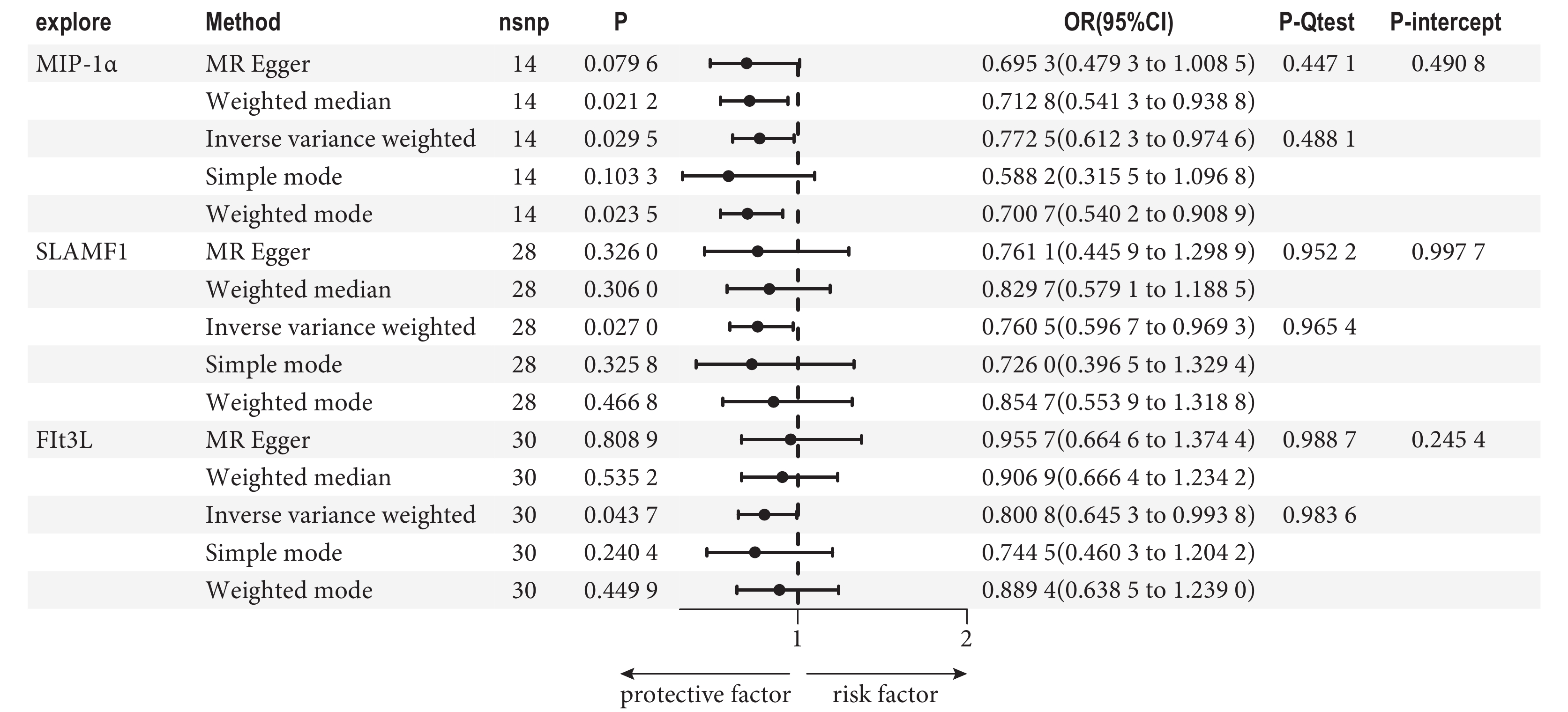

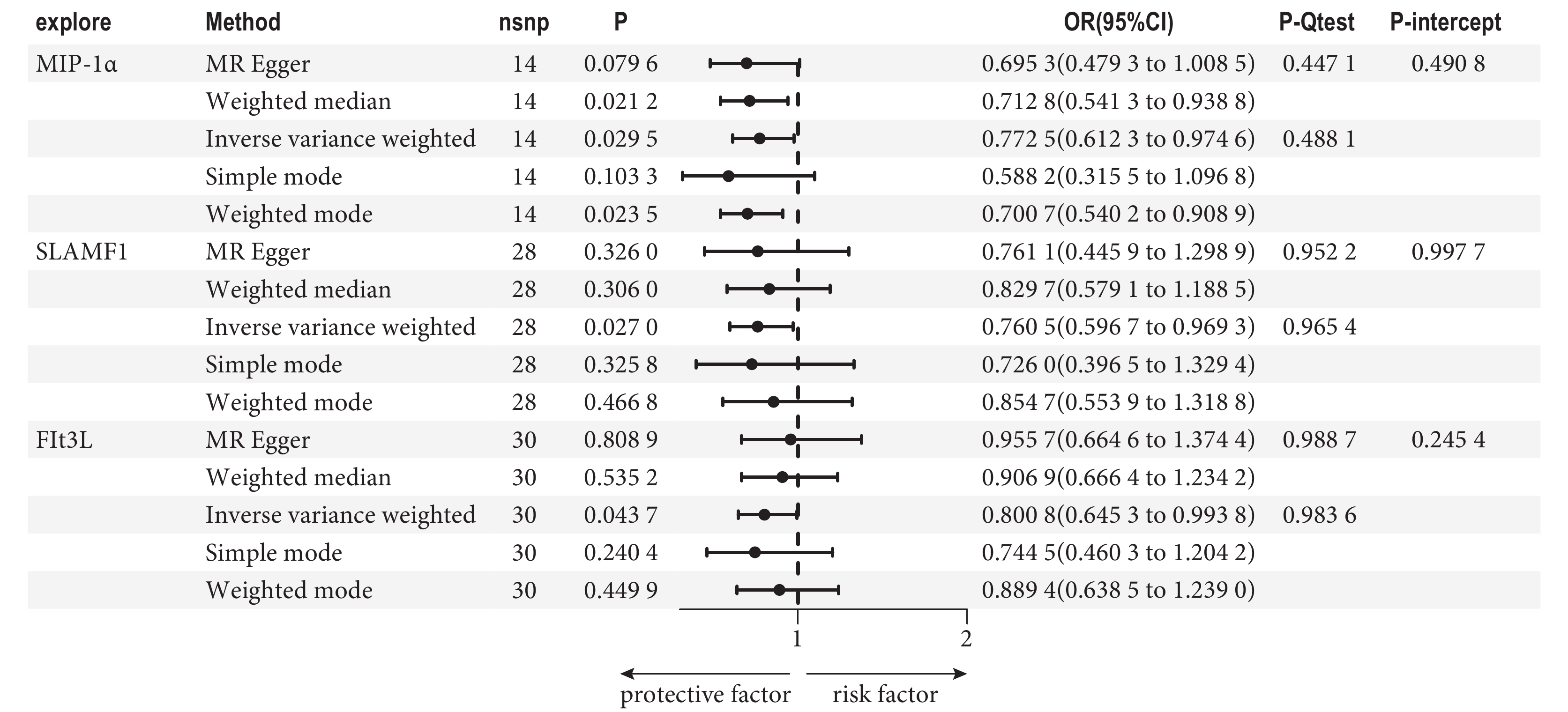

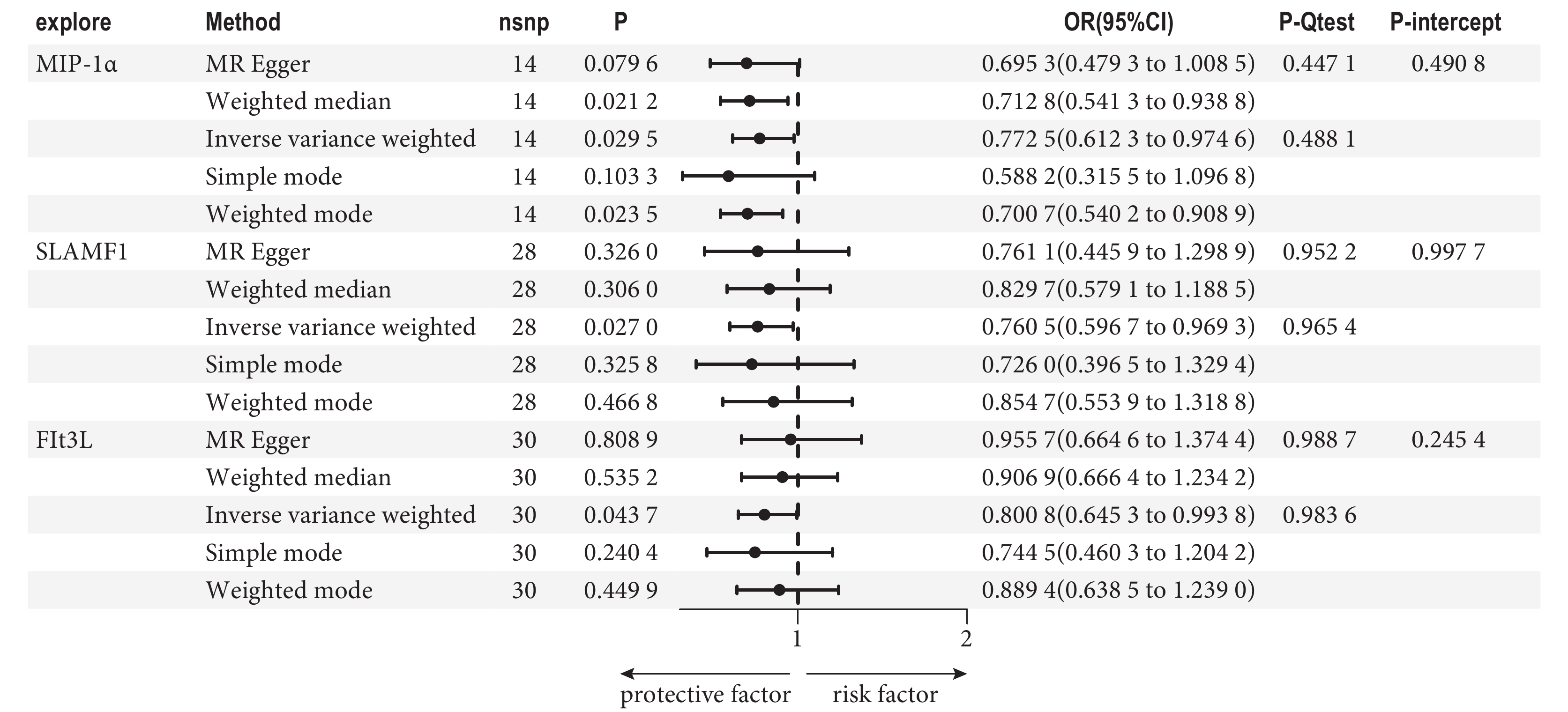

圖3

炎癥蛋白與急性毛細支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖3

炎癥蛋白與急性毛細支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

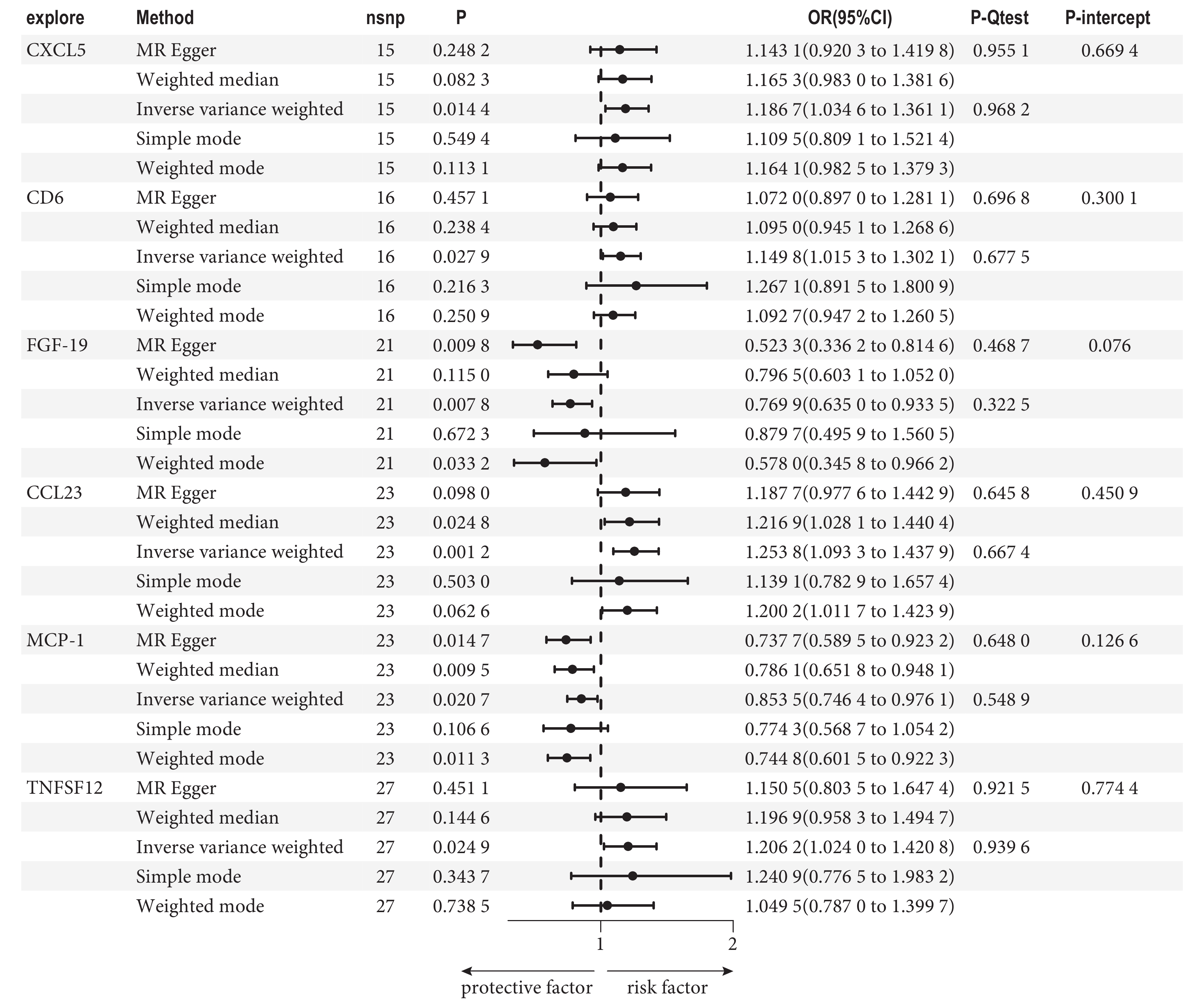

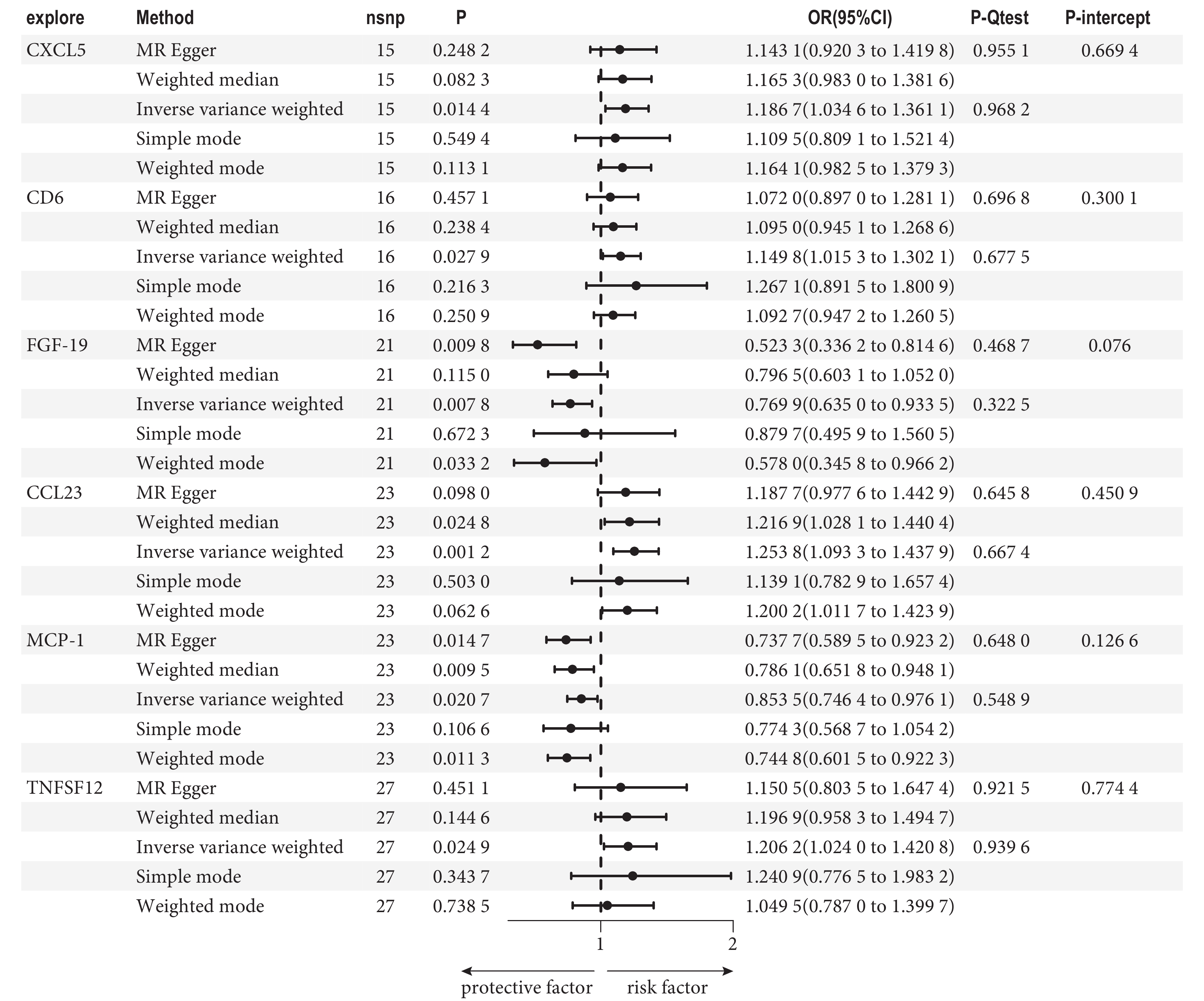

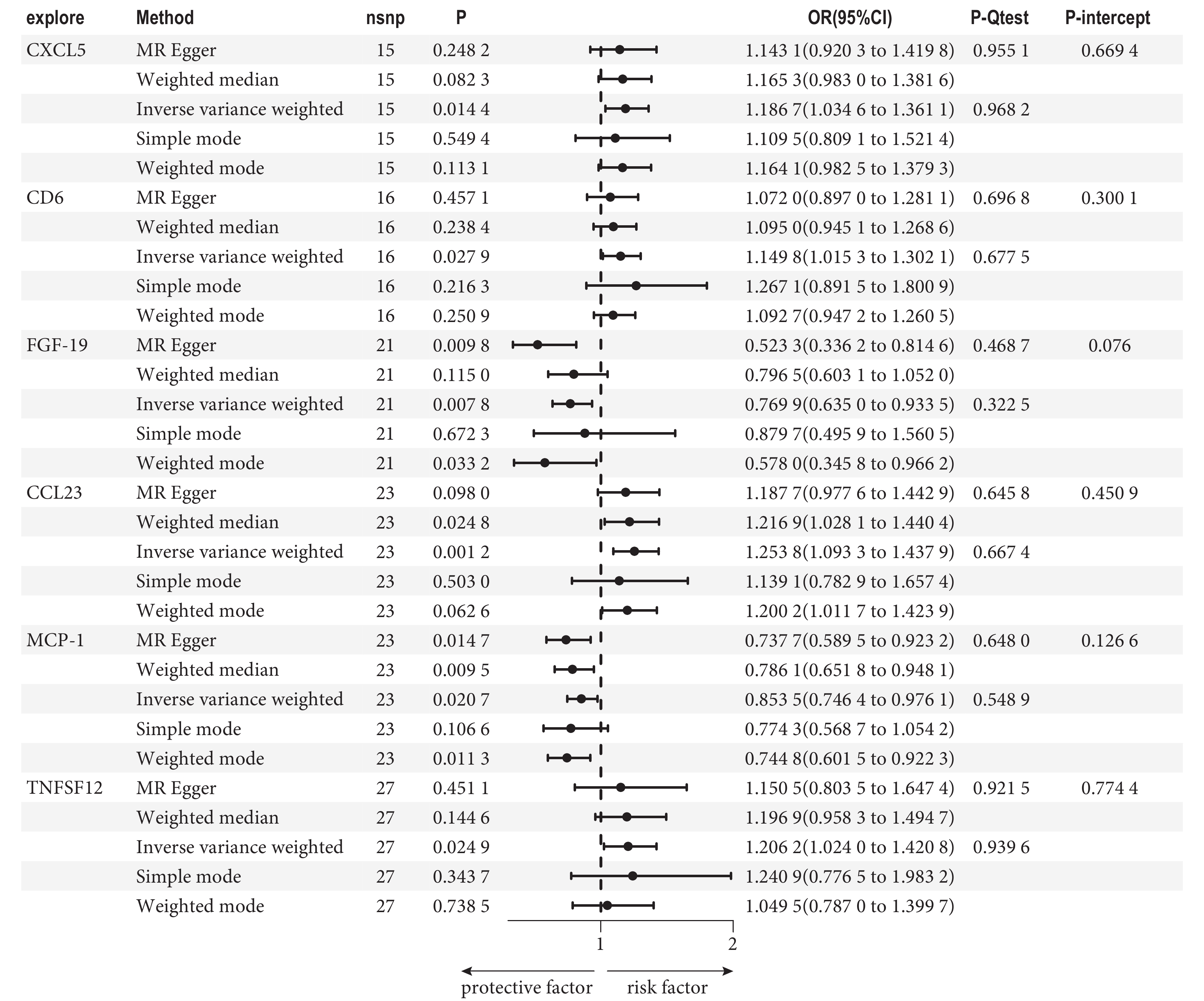

圖4

炎癥蛋白與急性喉炎和氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖4

炎癥蛋白與急性喉炎和氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

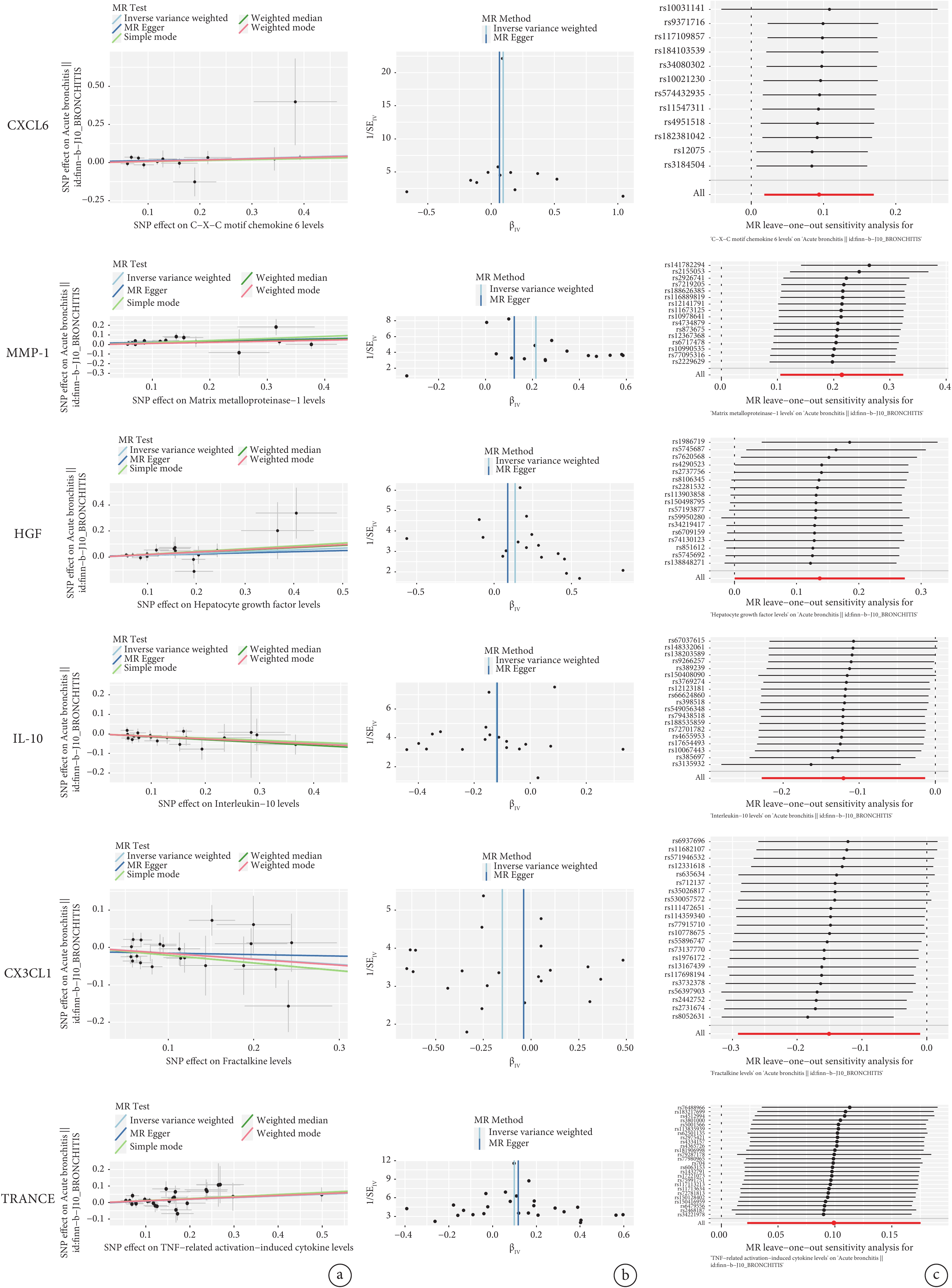

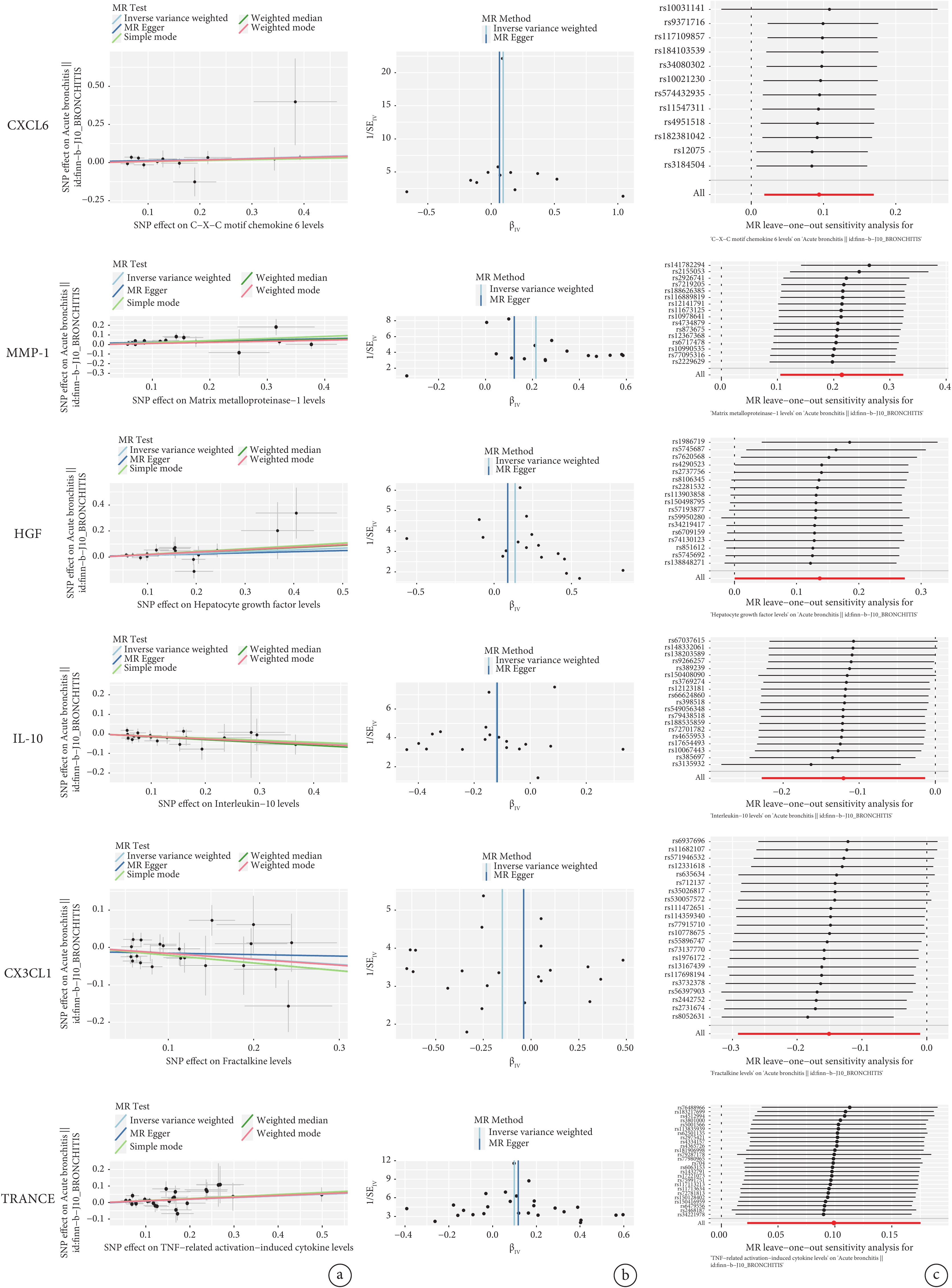

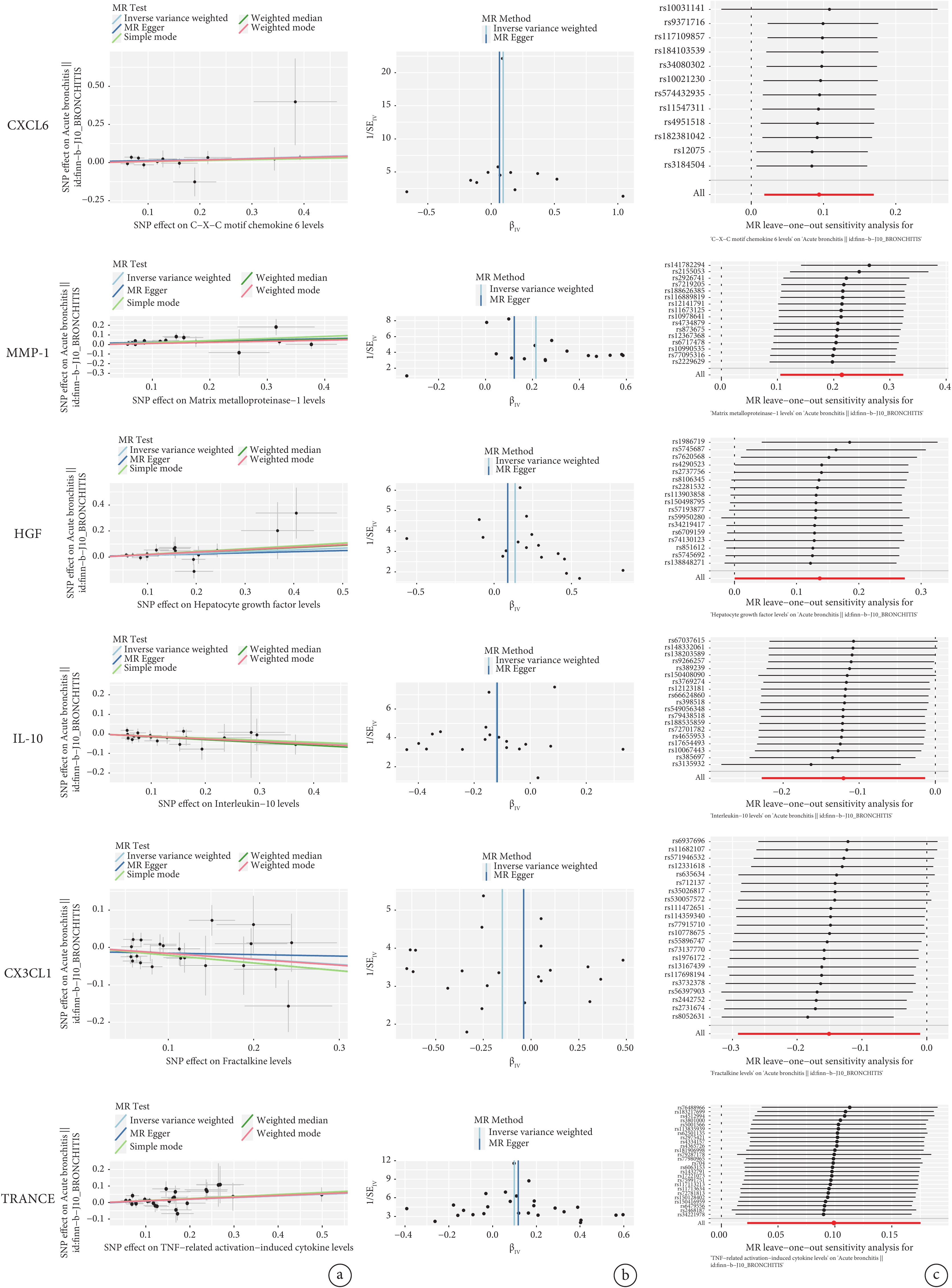

圖5

炎癥蛋白和急性支氣管炎的關系

圖5

炎癥蛋白和急性支氣管炎的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

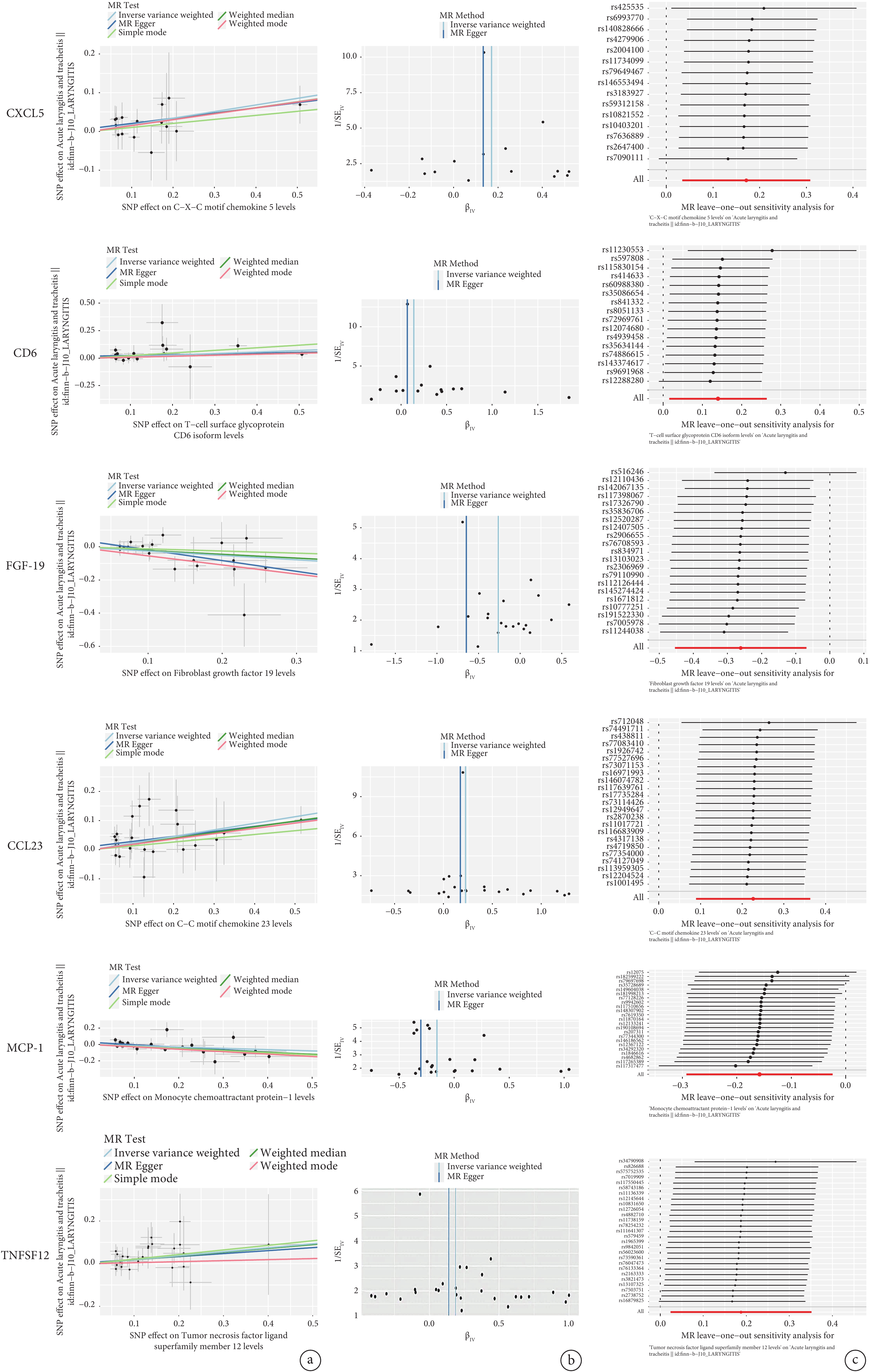

圖6

炎癥蛋白和急性毛細支氣管炎的關系

圖6

炎癥蛋白和急性毛細支氣管炎的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

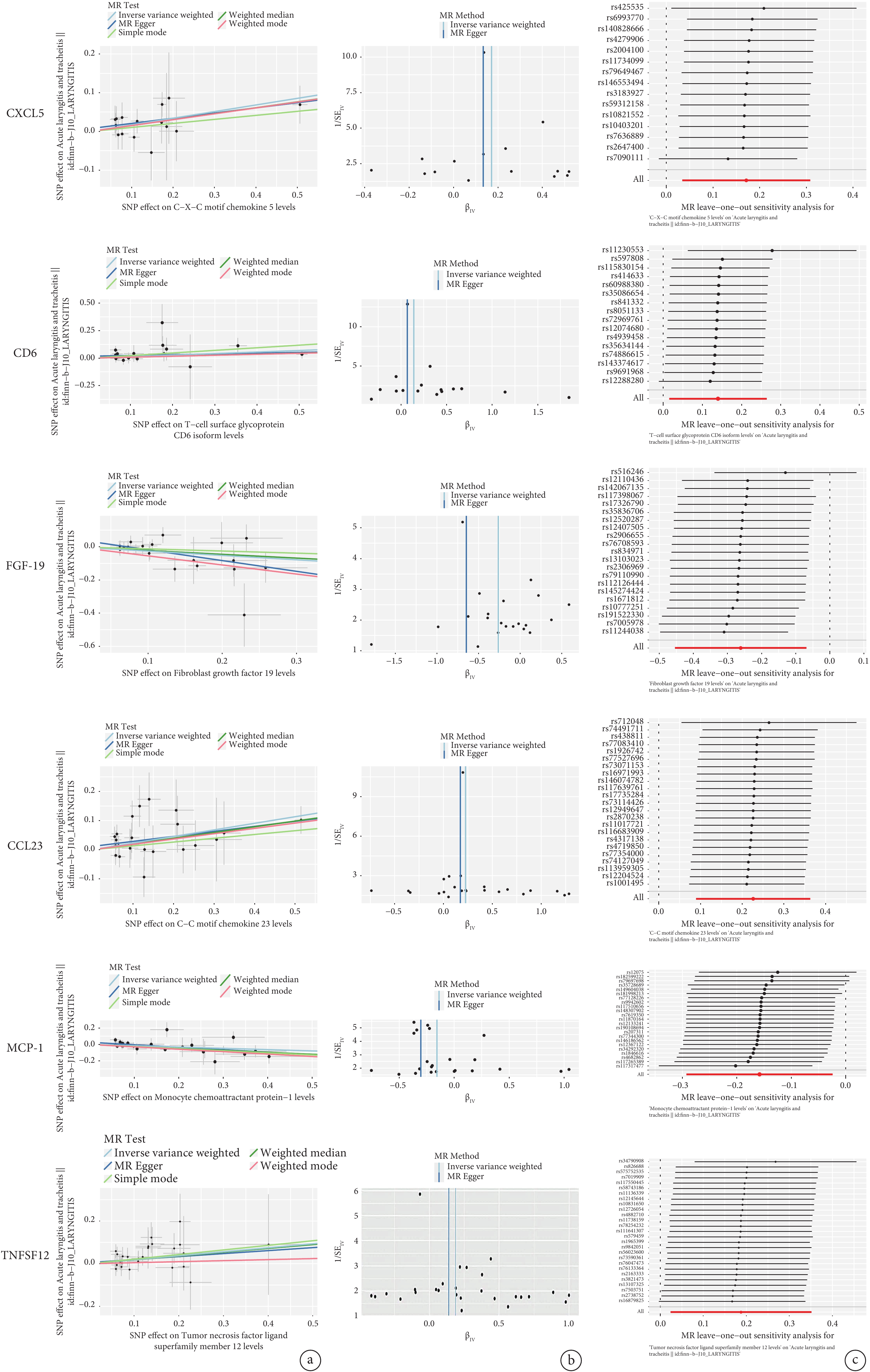

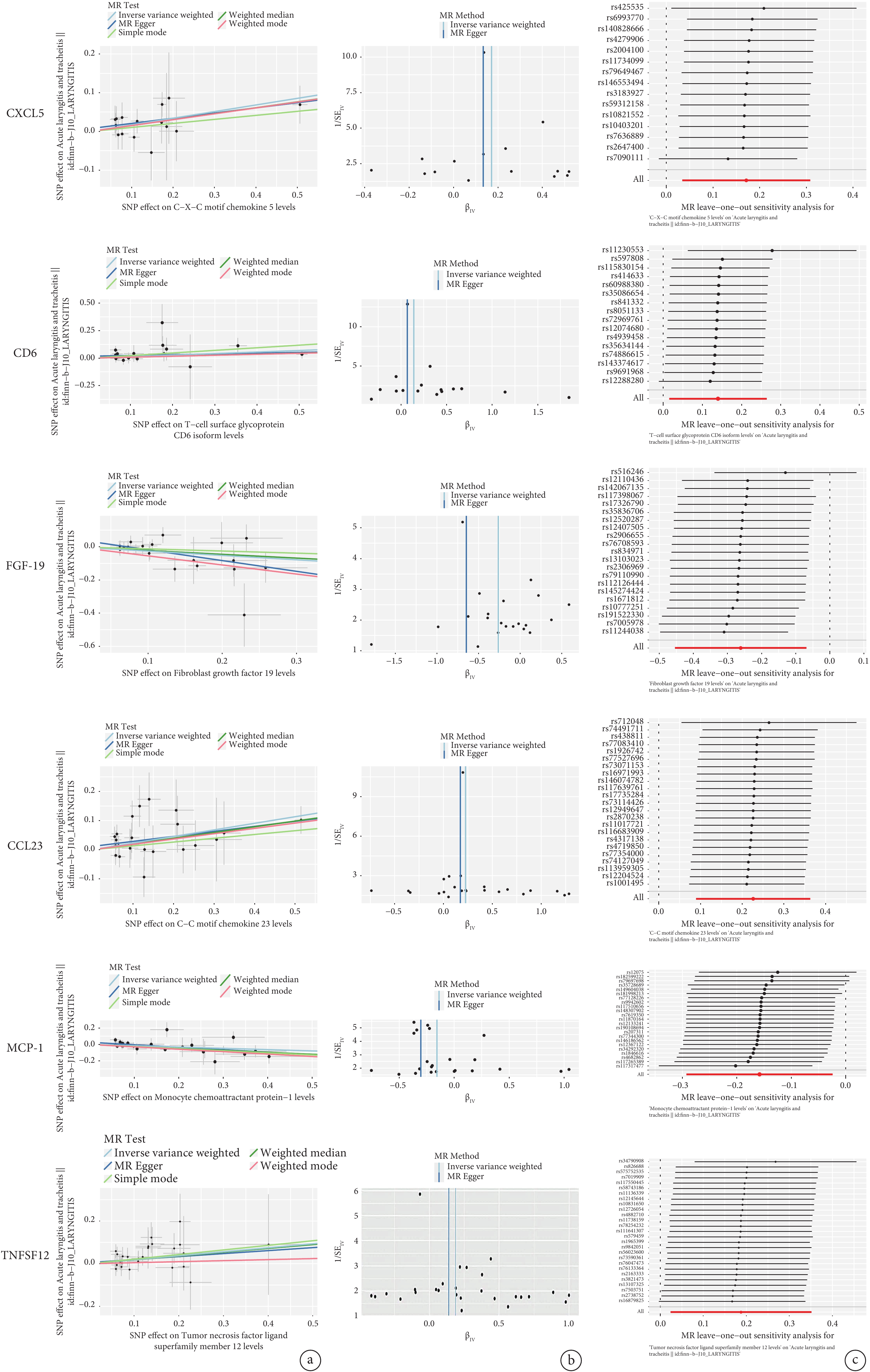

圖7

炎癥蛋白和急性喉炎和氣管炎的關系

圖7

炎癥蛋白和急性喉炎和氣管炎的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

根據IVW結果顯示,C-X-C基序趨化因子6(chemokine C-X-C motif ligand 6,CXCL6)、基質金屬蛋白酶1(matrix metalloproteinase-1,MMP-1)、肝細胞生長因子(hepatocyte growth factor,HGF)、白細胞介素10(interleukin-10,IL-10)水平、C-X3-C基序趨化因子配體1(CX3CL1)、腫瘤壞死因子相關激活誘導因子(TNF-related activation-induced cytokine,TRANCE)水平與急性支氣管炎存在因果關系,其中MMP-1(P<0.000 5)呈顯著因果關系,其他均為潛在因果關系。MMP-1[OR(95%CI)=1.239 0(1.110 6~1.382 2),P<0.000 5]與急性支氣管炎存在顯著因果關系且起到促進作用,MMP-1每增加1個標準差,急性支氣管炎的風險增加23.9%。CXCL6[OR(95%CI)=1.098 3(1.018 1~1.184 8),P=0.015 4]、HGF[OR(95%CI)=1.147 0(1.000 4~1.315 0),P=0.049 4]及TRANCE[OR(95%CI)=1.104 1(1.023 0~1.191 6),P=0.010 9]水平的提高與急性支氣管炎的風險增加有關,IL-10[OR(95%CI)=0.886 4(0.796 1~0.986 8),P=0.027 6]與CX3CL1[OR(95%CI)=0.859 9((0.747 2~0.989 6),P=0.035 3]水平的提高與急性支氣管炎風險降低有關。

巨噬細胞炎癥蛋白-1α水平(macrophage inflammatory protein-1α,MIP-1α)、信號傳導的淋巴細胞激活分子(SLAMF1)、FMS樣酪氨酸激酶3配體(Fms-related tyrosine kinase 3 ligand,FIt3L)水平與急性毛細支氣管炎存在潛在因果關系。MIP-1α[OR(95%CI)=0.772 5(0.612 3~0.974 6),P=0.029 5]、SLAMF1[OR(95%CI)=0.760 5(0.596 7~0.969 3),P=0.027 0]及FIt3L[OR(95%CI)=0.800 8(0.645 3~0.993 8),P=0.043 7]水平的提高與急性毛細支氣管炎的風險降低有關。

C-X-C基序趨化因子5(CXCL5)水平、T細胞表面糖蛋白CD6(CD6)亞型水平、成纖維細胞生長因子-19(fibroblast growth factor 19,FGF-19)水平、C-C基序趨化因子配體23(CCL23)水平、單核細胞趨化蛋白-1(monocyte chemoattractant protein-1,MCP-1)水平、腫瘤壞死因子配體超家族成員12(tumor necrosis factor ligand superfamily member 12,TNFSF12)水平與急性喉炎和氣管炎存在潛在因果關系。其中CXCL5[OR(95%CI)=1.186 7(1.034 6~1.361 1),P=0.014 4]、CD6 [OR(95%CI)=1.149 8(1.015 3~1.302 1),P=0.027 9]、CCL23[OR(95%CI)=1.253 8(1.093 3~1.437 9),P=0.001 2]及TNFSF12[OR(95%CI)=1.206 2(1.024 0~1.420 8),P=0.024 9]水平與急性喉炎和氣管炎風險增加有關。FGF-19[OR(95%CI)=0.769 9(0.635 0~0.933 5),P=0.007 8]與MCP-1 [OR(95%CI)=0.853 5(0.746 4~0.976 1),P=0.020 7]水平與急性喉炎和氣管炎風險降低有關。

2.3 反向MR及敏感性分析結果

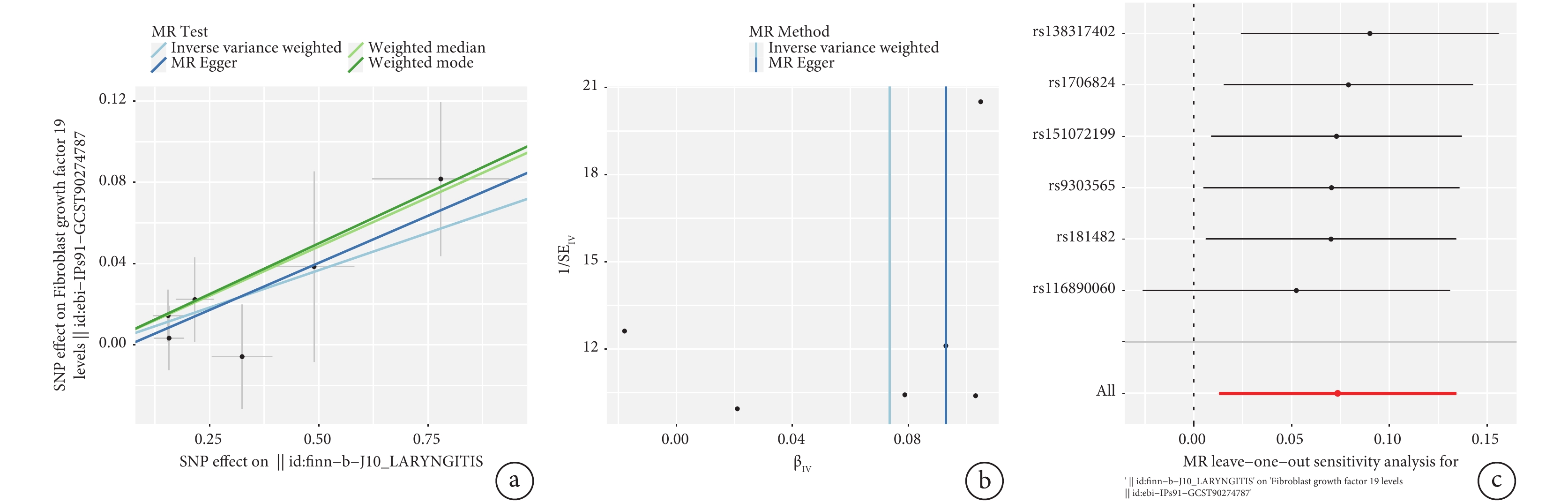

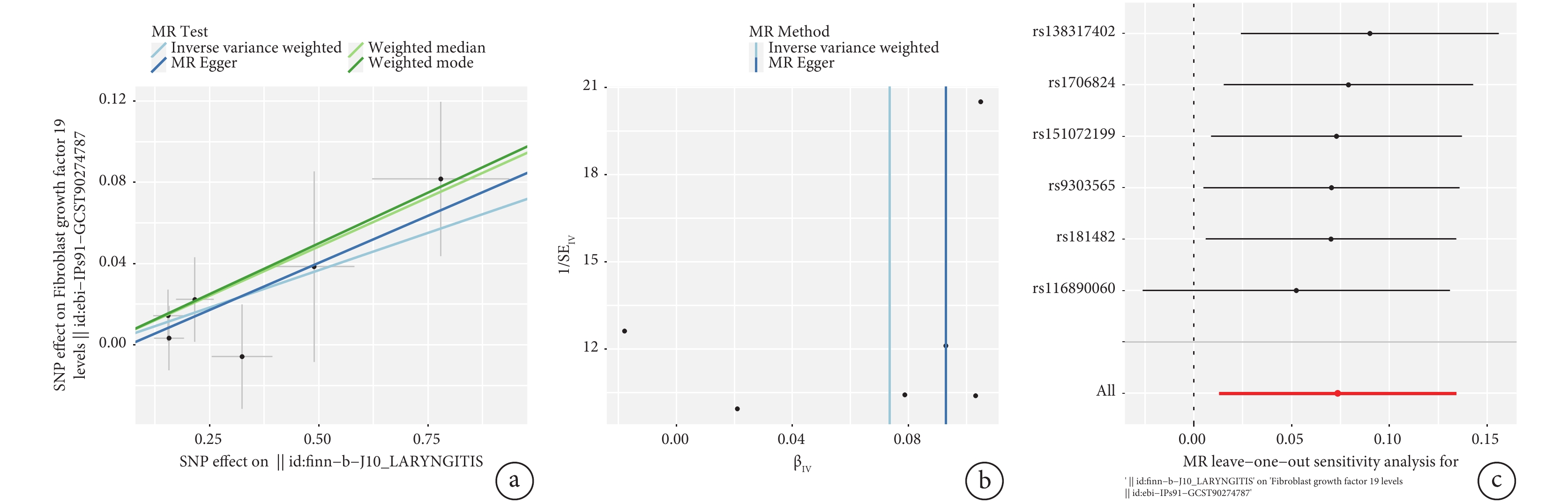

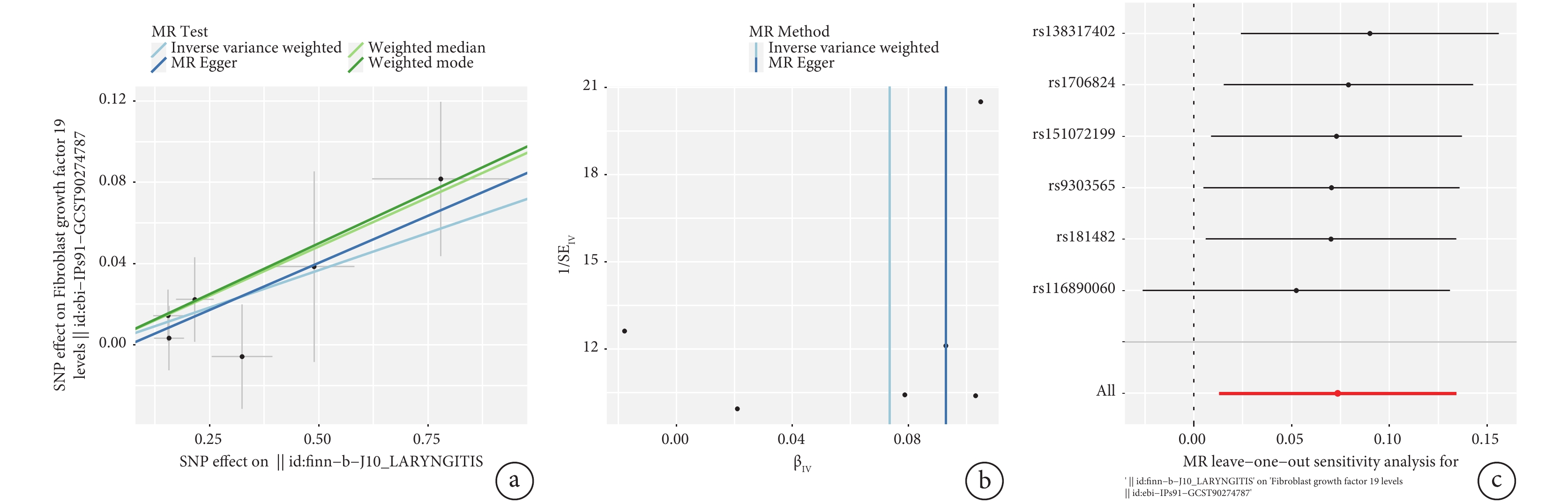

對以上正向MR分析所得到的陽性結果進行反向MR及敏感性分析,其中經過Bonferroni校正后共得到潛在陽性結果1例:急性喉炎和支氣管炎與FGF-19水平存在潛在因果關系[OR(95%CI)=1.076 3(1.012 9~1.143 7),P=0.017 6]。其數據見表2,其散點圖、漏斗圖及逐個剔除法見圖8。

圖8

急性喉炎和氣管炎與FGF-19水平的關系

圖8

急性喉炎和氣管炎與FGF-19水平的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

3 討論

本研究通過MR方法探討91種炎癥蛋白與呼吸道感染疾病(急性喉炎和氣管炎、急性支氣管炎、急性毛細支氣管炎)的因果關系。急性細支氣管炎和支氣管炎主要由病毒感染引起,尤其是呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus,RSV)[25]。急性喉炎和氣管炎好發于兒童(6歲以下),多因流感或副流感病毒感染所致,常混合細菌性感染[26],三種疾病的病理變化都與炎癥反應相關。現有研究表明呼吸道感染中的病原體(病毒、細菌、支原體等)或毒素都會激發體內釋放炎癥因子產生炎癥反應,引起氣道或肺部炎癥改變,這種炎癥反應具有雙向性。它可以促進宿主組織的修復和愈合,而過度的炎癥反應也會導致嚴重的組織損傷[27-28]。

MMP-1屬于蛋白水解酶家族是一種間質膠原酶,可降解I型、Ⅱ型和III型膠原蛋白,在各類炎癥疾病中MMP-1活性都有所增加[29],MMP-1在多種細胞類型(如內皮細胞)表面可作為蛋白酶激活受體1(protease-activated receptor 1,PAR1)的有效激動劑。PAR1是一種G蛋白偶聯蛋白酶激活受體。MMP-1/PAR1信號轉導可增加血管內皮細胞上血管內皮因子受體-2(血管內皮因子受體的主要受體)的表達,從而觸發內皮細胞激活,在COVID-19患者中,MMP-1與內皮細胞過度激活,MMP-1的含量水平和內皮細胞過度激活與COVID-19的嚴重程度相關[30]。研究表明MMP-1基因在支氣管炎轉錄表達水平較高,且與氣道炎癥等級的增加密切相關[31]。細胞外基質主要調控肺發育,其主要蛋白質包括纖維狀I型膠原蛋白,在炎癥期間可被MMP-1降解,從而引起肺部病理變化[32]。由此可見MMP-1循環水平的提高與支氣管或肺部炎癥的加重相關。

本研究結果包含很多趨化因子與各疾病的關系(MIP-1α與急性毛細支氣管炎,CCL23、CXCL5、MCP-1與急性喉炎和氣管炎,CXCL6、CX3CL1與急性支氣管炎),可見趨化因子在呼吸道感染疾病中發揮重要作用。趨化因子是一類具有趨化活性的小蛋白,有眾多亞家族(例如,CXC、CC和CX3C)[33],趨化因子及其受體在調節炎癥中的白細胞募集和遷移方面發揮關鍵作用[34]。趨化因子已成為肺部炎癥、免疫和感染過程中的中樞調節分子,其在炎癥反應中的功能分為穩態和促炎兩類,具體功能取決于它們是在正常代謝發育進程中產生并發揮作用,還是由炎癥事件所引發或是與病理學相關聯[35]。

毛細支氣管炎的發病機制涉及正常激活時調節T細胞表達和分泌的CCL5、嗜酸性蛋白和MIP-1α影響,這些細胞會引起過敏性炎癥反應,嗜酸性粒細胞是過敏性炎癥中最重要的因素之一,在毛細支氣管炎中也可以觀察到類似的趨化因子和嗜酸性粒細胞活化[36]。MIP-1α在免疫調節當中起到遷移T細胞和單核細胞/巨噬細胞的功能,并可與CCR1受體結合。CCR1在人體的單核細胞、記憶T細胞、肺氣道平滑肌細胞、嗜堿性和樹突狀細胞上都有所表達,在宿主防御和炎癥中具有許多非冗余功能[37]。Harrison等[38-39]發現RSV毛細支氣管炎患者的下氣道分泌物中含有MIP-1α、CCL5和IL-8,并且嗜酸性粒細胞陽離子蛋白(eosinophil cationic protein,ECP)濃度與MIP-1α濃度密切相關,表明這種趨化因子在RSV毛細支氣管炎期間嗜酸性粒細胞的募集和/或脫顆粒中的重要性。盡管嗜酸性粒細胞通常被認為是RSV疾病中的危害影響因素,但Domachowske等[40]發現分離的人嗜酸性粒細胞通過其分泌嗜酸性粒細胞源性神經毒素(eosinophil-derived neurotoxin,EDN)和ECP的作用在體外介導RSV細胞外病毒粒子的直接破壞。一項關于小鼠的實驗表明MIP-1α在急性病毒感染的早期階段將嗜酸性粒細胞和中性粒細胞募集到肺部,起到保護機體的功能。Li等[41]的實驗也表明,CCR1在呼吸道上皮細胞中的過表達可抑制體內RSV復制。

MCP-1主要由巨噬細胞分泌,其主要功能為趨化免疫細胞,參與Th1及Th2免疫反應,在體內炎癥、免疫應答等發揮作用[42]。MCP-1可增加Ⅱ型固有淋巴細胞(type 2 innate lymphoid cell,ILC2)于上皮細胞近端區域的積累,在肺部ILC2主要積聚在支氣管周圍/血管周圍區域,可促進周圍上皮細胞的修復并有助于局部組織免疫調節、修復和穩態[43-44]。由此可見,MCP-1可能和急性喉炎和氣管炎疾病中細胞的修復有關。

CCL23通過Gi/Go蛋白/PLC/PKCδ/NF-κB誘導細胞遷移,并參與炎癥反應,CXCL5與CXCL6具有遷移中性粒細胞功能且都能與CXCR1及CXCR2受體特異性結合,CXCR1和CXCR2激活后誘導許多下游介質[例如絲裂原活化蛋白激酶(mitogen-activatedprotein kinases,MAPK)和信號傳導與活化轉錄因子3(signal transducers and activators of transcription 3,STAT3)],可將中性粒細胞從血液募集到感染和炎癥部位加重炎癥反應[45]。Guo等[46]的實驗發現,CXCL5缺乏的小鼠早期先天免疫反應中的炎癥減少并在一定程度上促進了感染后期的流感病毒的清除,但在存活率、病毒清除時間、肺部炎癥發展或適應性免疫建立方面,它并沒有明顯改善病毒感染的整體結局。CXCL5可加重炎癥反應且對機體存活率沒有太大影響。CCL23與CXCL6并沒有研究表明其與呼吸道感染的關系,但兩者都能加重炎癥反應。

腫瘤壞死因子受體超家族(TNFSF)與呼吸道系統疾病中炎癥反應相關[47],其中TNFRSF12在腺病毒肺炎期間水平明顯上升,在腺病毒肺炎炎癥反應中起關鍵作用[48]。CD6是一種在成熟T淋巴細胞上表達的糖蛋白,CD6與其主要配體活化白細胞粘附分子(activated leukocyte cell adhesion molecule,ALCAM)之間的相互作用觸發細胞增殖和促炎細胞因子的分泌。在一項針對COVID-19患者的研究中,靶向抗CD6的人源化抗體藥物可以降低幾種促炎細胞因子的濃度并減少過度炎癥,可降低病死率與惡化率[49]。

SLAMF1可在多種免疫細胞中啟動信號轉導網絡。SLAMF1主要與EB病毒感染、系統性紅斑狼瘡等相關[50]。一項關于COVID-19與流感病毒及慢性阻塞性氣道疾病的生物信息學分析發現,SLAMF1作為樞紐蛋白參與這些疾病[51]。

IL-10是一種主要由調節細胞分泌的抗炎細胞因子,在細胞和組織修復中起著至關重要的作用[52]。IL-10可作為反調節細胞因子,在鼠肺環境中,IL-10可減少與長期吸入內毒素相關的上皮下纖維化,促進中性粒細胞肺炎癥的消退,并減少病毒和細菌誘導的肺免疫病理學[53]。研究表明,在RSV感染期間,效應T細胞衍生的IL-10可以直接作用于RSV感染浸潤的炎性單核細胞,以減少這些炎性單核細胞產生促炎細胞因子/趨化因子,并調節共刺激配體(如CD40、80、86等)和T細胞刺激細胞因子(如IL-12等)的表達,可以抑制呼吸道的過度炎癥,從而維持感染宿主的關鍵肺功能[54]。

正向與反向MR分析發現,FGF-19與急性喉炎和支氣管炎互為因果關系,即FGF-19水平與急性喉炎和支氣管炎的風險降低有關,急性喉炎和支氣管炎與FGF-19水平呈正相關。對于FGF-19與呼吸道感染疾病之間的研究較少。FGF可參與調控組織修復和傷口愈合、神經系統控制和腫瘤血管生成等,FGF-19作為FGF家族的一員主要在回腸中選擇性表達,在維持腸肝膽汁酸/膽固醇系統方面發揮重要作用[55]。研究表明FGF-19與COVID-19具有正向因果關系,可能與FGF-19的代謝轉移補償的機制有關[14]。而另一項研究發現FGF-19與COVID-19的癥狀呈現負相關,這可能與FGF-19促進肺組織修復有關[56]。綜上,FGF-19與急性喉炎和支氣管炎之間的可能具有雙向調控作用,FGF-19與急性喉炎和支氣管炎之間的關系還有待研究。

本研究也有一定的局限性:(1)本研究為一項探索性研究,經過MR分析得到炎癥蛋白與呼吸道感染各表性之間的因果關系,但某些結果未有臨床或試驗數據驗證,例如FIt3、HGFL、TRANCE、FGF-19等,因此炎癥蛋白是否與疾病存在明確關系還需進一步驗證;(2)研究人群具有局限性,采取的樣本為歐洲人群,種族遺傳信息的不同也可能會導致研究結果存在種族局限性,其研究結果是否符合其他人群還有待研究;(3)MR研究雖盡力排除水平多效性、異質性及混雜因素的影響,但仍有可能存在其他混雜因素影響結果。

綜上所述,本研究對91種炎癥蛋白和呼吸道感染及其表型之間進行了因果關系的探究,為各種炎癥蛋白和呼吸道感染及其表型的因果論證提供了新的證據,并對以往研究加以驗證,為未來研究提供了方向。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

呼吸道感染包括上呼吸道感染與下呼吸道感染兩類[1]。上呼吸道感染是涉及鼻竇、口腔、鼻子、咽部、喉部和大氣道等解剖位置的感染,如急性喉炎和氣管炎,全球疾病、傷害和危險因素負擔研究(The Global Burden of Diseases,Injuries,and Risk Factors Study,GBD)的最新證據表明,1990年—2019年期間,上呼吸道感染的發病率增加了37.07%[2]。下呼吸道感染是指較小氣道和肺部的感染,在GBD中被定義為肺炎或細支氣管炎,包括急性支氣管炎、急性毛細支管炎等。據報道,在2016年近238萬人死于下呼吸道感染[3],下呼吸道感染是全球傳染病相關死亡的主要原因,尤其影響兒童、老年人等免疫力低下人群的健康[4]。

炎癥是宿主機體對于外界感染或損傷所做出的反應,異常的炎癥反應會引起組織損傷,這也是大多數疾病發病機制的核心,炎癥反應由復雜的細胞和介質網絡協調,包括細胞因子和可溶性受體等循環蛋白[5]。研究表明,人類和其他動物的中東呼吸綜合征冠狀病毒、嚴重急性呼吸綜合征和其他呼吸道感染的疾病結局以及免疫病理學和發病機制與炎性細胞因子(炎癥蛋白、趨化因子等)的表達水平密切相關[6-8]。炎性細胞因子是重要的細胞信號分子和免疫系統介質,對于多種疾病診斷和治療具有價值。研究表明在呼吸道感染疾病中,細胞因子水平對疾病的嚴重程度、預后、診斷及治療可能有重要意義[9-13],在新型冠狀病毒感染(coronavirus disease 2019,COVID-19)病例中也顯示腫瘤壞死因子α和白細胞介素6等炎性細胞因子對疾病的嚴重程度預測及治療具有重要價值[13-14]。由此可見炎性細胞因子對呼吸道感染類疾病具有重要診斷及治療價值。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)方法通過利用生物具有遺傳變異的特性作為工具變量,從而對暴露因素與結局因素的因果關系進行評估。通過這種方式,可以評估一對環境暴露和結果中可能的因果關系。由于遺傳變異不受任何混雜因素的影響,并且在減數分裂時是隨機的,因此MR在提取因果關系方面的能力與隨機臨床試驗相似[14]。既往研究表明炎癥蛋白和呼吸道感染各表型之間存在明顯的聯系,但炎癥蛋白與呼吸道感染類疾病之間是否存在遺傳因果關系尚不清楚。基于此,本研究進行MR分析,探討循環炎癥蛋白水平與呼吸道感染疾病的因果關系,并為降低混淆因素的影響及確保因果關系的單向性進行雙向MR分析(在本研究中即對正向陽性結果進行反向MR分析)。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究采用的數據來源均來自公開的GWAS數據集,所選暴露與結局樣本無任何人群重疊,且都為歐洲人群。其中所使用的91種循環炎癥蛋白GWAS數據全部來自Olink Target平臺上的全基因組關聯研究,該分析包括11個隊列共計14 824名歐洲血統受試者[5],完整的炎癥蛋白GWAS匯總統計數據可在EBI GWAS目錄(登錄號GCST90274758--GCST90274848)下載,呼吸道感染疾病均來自FinnGen數據庫的匯總數據,其具體數據可通過IEU數據平臺進行查詢[Browse the IEU OpenGWAS project (mrcieu.ac.uk)],其具體ID見表1。

1.2 研究方法

本研究通過雙樣本的MR分析方法對91種循環炎癥蛋白與呼吸道感染疾病三種表型的因果關系進行探討與分析。使用敏感性分析(異質性檢驗、水平多效性檢驗、逐個剔除檢驗)評估因果關系的穩定性。在MR研究當中工具變量應滿足以下三種假設,即關聯性假設:工具變量與暴露因素具有強相關性;獨立性假設:工具變量與其他任何混雜因素無關;排除限制性假設:工具變量僅通過影響暴露因素來影響結局[15]。研究流程見圖1。

圖1

研究設計流程圖

圖1

研究設計流程圖

1.3 工具變量的選擇

對于工具變量的選擇,本研究參照相關文獻所得設置P<5×10–6為篩選條件,初步篩選91種循環炎癥因子的單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism,SNP)[16]。其次為消除連鎖不平衡帶來的影響,通過clumped函數設置連鎖不平衡系數閾值r2=0.001及區域寬度kb=10 000。弱工具變量偏移檢驗:在MR研究中,統計量F是用來評估工具變量(通常是單核苷酸多態性SNP)強度的一個指標,如果一個SNP與暴露因素有很強的相關性,它就被認為是一個強有力的工具變量,一般認為統計量F>10證明SNP與暴露因素具有強相關性[17]。F計算公式如下。

|

|

該公式中,N為暴露因素的樣本量,K為所納入工具變量個數,R2為工具變量解釋的暴露因素變異比例,EAF是效應等位基因頻率,β是效應值, 是β值的標準誤差[18]。

是β值的標準誤差[18]。

1.4 MR分析

本研究使用R語言軟件中的“TwoSampleMR”包進行雙樣本MR研究,采用五種MR分析方法:逆方差加權法(inverse variance weighted)、MR-Egger回歸、加權中位數法(weighted median)、加權模式(weighted mode)及簡單模式(simple mode)。IVW是一種將多個SNP的Wald比率估計組合在一起的常規方法,在所有MR方法中具有最大的統計功效[19]。因此將IVW作為主要方法,MR-Egger回歸、加權眾數法、加權中位數法及簡單模式是確保結果穩定性的補充方法[20]。

1.5 敏感性分析

使用R語言軟件進行敏感性分析。采用Cochran’ IVW Q法來評估工具變量SNP的異質性,統計量Q(P-Qtest<0.05)說明存在異質性[21]。通過MR-Egger回歸法截距來檢驗水平多效性,MR-Egger回歸產生的顯著性截距表明多效性(P-intercept<0.05)[22]。此外,我們進行了留一法檢驗,并通過順序刪除單個SNP來確定剩余SNP的組合效應量,以確定可能有影響力的SNP[23]。由于對結局進行了多次暴露,在本研究中對MR分析結果采用Bonferroni校正以降低Ⅰ類錯誤發生率,校正后的P值應<0.05/91=0.000 5。當P<0.000 5提示為顯著因果關系,當0.000 5≤P<0.05時提示存在潛在因果關系[24]。

1.6 反向MR及敏感性分析

對正向MR的陽性結果進行反向分析,即將正向結果陽性的呼吸道疾病作為暴露因素(工具變量以P<5×10–6,r2=0.001,kb=10 000,統計量F>10為條件篩選SNP),對應的炎癥因子作為結局因素進行MR分析,并對結果進行Bonferroni校正,校正后的P值應小于0.05/3才具有統計學意義。

2 結果

2.1 工具變量SNP相關信息

在設置P<5×10–6、r2=0.001、區域寬度kb=10 000及統計量F>10后,共得到91種炎癥蛋白的1 817個SNP。

2.2 MR分析及敏感性分析結果。

采取五種MR分析方法,最終以IVW作為主要結果,其他方法作為參考,并對MR分析結果進行敏感性分析及Bonferroni校正,校正后P<0.000 5提示為顯著因果關系,當0.000 5≤P<0.05時提示存在潛在因果關系,Cochran’ IVW Q檢驗結果來評異質性,統計量Q(P≥

圖2

炎癥蛋白與急性支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖2

炎癥蛋白與急性支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖3

炎癥蛋白與急性毛細支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖3

炎癥蛋白與急性毛細支氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖4

炎癥蛋白與急性喉炎和氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖4

炎癥蛋白與急性喉炎和氣管炎之間的MR及敏感性分析結果森林圖

圖5

炎癥蛋白和急性支氣管炎的關系

圖5

炎癥蛋白和急性支氣管炎的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

圖6

炎癥蛋白和急性毛細支氣管炎的關系

圖6

炎癥蛋白和急性毛細支氣管炎的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

圖7

炎癥蛋白和急性喉炎和氣管炎的關系

圖7

炎癥蛋白和急性喉炎和氣管炎的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

根據IVW結果顯示,C-X-C基序趨化因子6(chemokine C-X-C motif ligand 6,CXCL6)、基質金屬蛋白酶1(matrix metalloproteinase-1,MMP-1)、肝細胞生長因子(hepatocyte growth factor,HGF)、白細胞介素10(interleukin-10,IL-10)水平、C-X3-C基序趨化因子配體1(CX3CL1)、腫瘤壞死因子相關激活誘導因子(TNF-related activation-induced cytokine,TRANCE)水平與急性支氣管炎存在因果關系,其中MMP-1(P<0.000 5)呈顯著因果關系,其他均為潛在因果關系。MMP-1[OR(95%CI)=1.239 0(1.110 6~1.382 2),P<0.000 5]與急性支氣管炎存在顯著因果關系且起到促進作用,MMP-1每增加1個標準差,急性支氣管炎的風險增加23.9%。CXCL6[OR(95%CI)=1.098 3(1.018 1~1.184 8),P=0.015 4]、HGF[OR(95%CI)=1.147 0(1.000 4~1.315 0),P=0.049 4]及TRANCE[OR(95%CI)=1.104 1(1.023 0~1.191 6),P=0.010 9]水平的提高與急性支氣管炎的風險增加有關,IL-10[OR(95%CI)=0.886 4(0.796 1~0.986 8),P=0.027 6]與CX3CL1[OR(95%CI)=0.859 9((0.747 2~0.989 6),P=0.035 3]水平的提高與急性支氣管炎風險降低有關。

巨噬細胞炎癥蛋白-1α水平(macrophage inflammatory protein-1α,MIP-1α)、信號傳導的淋巴細胞激活分子(SLAMF1)、FMS樣酪氨酸激酶3配體(Fms-related tyrosine kinase 3 ligand,FIt3L)水平與急性毛細支氣管炎存在潛在因果關系。MIP-1α[OR(95%CI)=0.772 5(0.612 3~0.974 6),P=0.029 5]、SLAMF1[OR(95%CI)=0.760 5(0.596 7~0.969 3),P=0.027 0]及FIt3L[OR(95%CI)=0.800 8(0.645 3~0.993 8),P=0.043 7]水平的提高與急性毛細支氣管炎的風險降低有關。

C-X-C基序趨化因子5(CXCL5)水平、T細胞表面糖蛋白CD6(CD6)亞型水平、成纖維細胞生長因子-19(fibroblast growth factor 19,FGF-19)水平、C-C基序趨化因子配體23(CCL23)水平、單核細胞趨化蛋白-1(monocyte chemoattractant protein-1,MCP-1)水平、腫瘤壞死因子配體超家族成員12(tumor necrosis factor ligand superfamily member 12,TNFSF12)水平與急性喉炎和氣管炎存在潛在因果關系。其中CXCL5[OR(95%CI)=1.186 7(1.034 6~1.361 1),P=0.014 4]、CD6 [OR(95%CI)=1.149 8(1.015 3~1.302 1),P=0.027 9]、CCL23[OR(95%CI)=1.253 8(1.093 3~1.437 9),P=0.001 2]及TNFSF12[OR(95%CI)=1.206 2(1.024 0~1.420 8),P=0.024 9]水平與急性喉炎和氣管炎風險增加有關。FGF-19[OR(95%CI)=0.769 9(0.635 0~0.933 5),P=0.007 8]與MCP-1 [OR(95%CI)=0.853 5(0.746 4~0.976 1),P=0.020 7]水平與急性喉炎和氣管炎風險降低有關。

2.3 反向MR及敏感性分析結果

對以上正向MR分析所得到的陽性結果進行反向MR及敏感性分析,其中經過Bonferroni校正后共得到潛在陽性結果1例:急性喉炎和支氣管炎與FGF-19水平存在潛在因果關系[OR(95%CI)=1.076 3(1.012 9~1.143 7),P=0.017 6]。其數據見表2,其散點圖、漏斗圖及逐個剔除法見圖8。

圖8

急性喉炎和氣管炎與FGF-19水平的關系

圖8

急性喉炎和氣管炎與FGF-19水平的關系

a. 散點圖;b. 漏斗圖;c. 留一圖。

3 討論

本研究通過MR方法探討91種炎癥蛋白與呼吸道感染疾病(急性喉炎和氣管炎、急性支氣管炎、急性毛細支氣管炎)的因果關系。急性細支氣管炎和支氣管炎主要由病毒感染引起,尤其是呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus,RSV)[25]。急性喉炎和氣管炎好發于兒童(6歲以下),多因流感或副流感病毒感染所致,常混合細菌性感染[26],三種疾病的病理變化都與炎癥反應相關。現有研究表明呼吸道感染中的病原體(病毒、細菌、支原體等)或毒素都會激發體內釋放炎癥因子產生炎癥反應,引起氣道或肺部炎癥改變,這種炎癥反應具有雙向性。它可以促進宿主組織的修復和愈合,而過度的炎癥反應也會導致嚴重的組織損傷[27-28]。

MMP-1屬于蛋白水解酶家族是一種間質膠原酶,可降解I型、Ⅱ型和III型膠原蛋白,在各類炎癥疾病中MMP-1活性都有所增加[29],MMP-1在多種細胞類型(如內皮細胞)表面可作為蛋白酶激活受體1(protease-activated receptor 1,PAR1)的有效激動劑。PAR1是一種G蛋白偶聯蛋白酶激活受體。MMP-1/PAR1信號轉導可增加血管內皮細胞上血管內皮因子受體-2(血管內皮因子受體的主要受體)的表達,從而觸發內皮細胞激活,在COVID-19患者中,MMP-1與內皮細胞過度激活,MMP-1的含量水平和內皮細胞過度激活與COVID-19的嚴重程度相關[30]。研究表明MMP-1基因在支氣管炎轉錄表達水平較高,且與氣道炎癥等級的增加密切相關[31]。細胞外基質主要調控肺發育,其主要蛋白質包括纖維狀I型膠原蛋白,在炎癥期間可被MMP-1降解,從而引起肺部病理變化[32]。由此可見MMP-1循環水平的提高與支氣管或肺部炎癥的加重相關。

本研究結果包含很多趨化因子與各疾病的關系(MIP-1α與急性毛細支氣管炎,CCL23、CXCL5、MCP-1與急性喉炎和氣管炎,CXCL6、CX3CL1與急性支氣管炎),可見趨化因子在呼吸道感染疾病中發揮重要作用。趨化因子是一類具有趨化活性的小蛋白,有眾多亞家族(例如,CXC、CC和CX3C)[33],趨化因子及其受體在調節炎癥中的白細胞募集和遷移方面發揮關鍵作用[34]。趨化因子已成為肺部炎癥、免疫和感染過程中的中樞調節分子,其在炎癥反應中的功能分為穩態和促炎兩類,具體功能取決于它們是在正常代謝發育進程中產生并發揮作用,還是由炎癥事件所引發或是與病理學相關聯[35]。

毛細支氣管炎的發病機制涉及正常激活時調節T細胞表達和分泌的CCL5、嗜酸性蛋白和MIP-1α影響,這些細胞會引起過敏性炎癥反應,嗜酸性粒細胞是過敏性炎癥中最重要的因素之一,在毛細支氣管炎中也可以觀察到類似的趨化因子和嗜酸性粒細胞活化[36]。MIP-1α在免疫調節當中起到遷移T細胞和單核細胞/巨噬細胞的功能,并可與CCR1受體結合。CCR1在人體的單核細胞、記憶T細胞、肺氣道平滑肌細胞、嗜堿性和樹突狀細胞上都有所表達,在宿主防御和炎癥中具有許多非冗余功能[37]。Harrison等[38-39]發現RSV毛細支氣管炎患者的下氣道分泌物中含有MIP-1α、CCL5和IL-8,并且嗜酸性粒細胞陽離子蛋白(eosinophil cationic protein,ECP)濃度與MIP-1α濃度密切相關,表明這種趨化因子在RSV毛細支氣管炎期間嗜酸性粒細胞的募集和/或脫顆粒中的重要性。盡管嗜酸性粒細胞通常被認為是RSV疾病中的危害影響因素,但Domachowske等[40]發現分離的人嗜酸性粒細胞通過其分泌嗜酸性粒細胞源性神經毒素(eosinophil-derived neurotoxin,EDN)和ECP的作用在體外介導RSV細胞外病毒粒子的直接破壞。一項關于小鼠的實驗表明MIP-1α在急性病毒感染的早期階段將嗜酸性粒細胞和中性粒細胞募集到肺部,起到保護機體的功能。Li等[41]的實驗也表明,CCR1在呼吸道上皮細胞中的過表達可抑制體內RSV復制。

MCP-1主要由巨噬細胞分泌,其主要功能為趨化免疫細胞,參與Th1及Th2免疫反應,在體內炎癥、免疫應答等發揮作用[42]。MCP-1可增加Ⅱ型固有淋巴細胞(type 2 innate lymphoid cell,ILC2)于上皮細胞近端區域的積累,在肺部ILC2主要積聚在支氣管周圍/血管周圍區域,可促進周圍上皮細胞的修復并有助于局部組織免疫調節、修復和穩態[43-44]。由此可見,MCP-1可能和急性喉炎和氣管炎疾病中細胞的修復有關。

CCL23通過Gi/Go蛋白/PLC/PKCδ/NF-κB誘導細胞遷移,并參與炎癥反應,CXCL5與CXCL6具有遷移中性粒細胞功能且都能與CXCR1及CXCR2受體特異性結合,CXCR1和CXCR2激活后誘導許多下游介質[例如絲裂原活化蛋白激酶(mitogen-activatedprotein kinases,MAPK)和信號傳導與活化轉錄因子3(signal transducers and activators of transcription 3,STAT3)],可將中性粒細胞從血液募集到感染和炎癥部位加重炎癥反應[45]。Guo等[46]的實驗發現,CXCL5缺乏的小鼠早期先天免疫反應中的炎癥減少并在一定程度上促進了感染后期的流感病毒的清除,但在存活率、病毒清除時間、肺部炎癥發展或適應性免疫建立方面,它并沒有明顯改善病毒感染的整體結局。CXCL5可加重炎癥反應且對機體存活率沒有太大影響。CCL23與CXCL6并沒有研究表明其與呼吸道感染的關系,但兩者都能加重炎癥反應。

腫瘤壞死因子受體超家族(TNFSF)與呼吸道系統疾病中炎癥反應相關[47],其中TNFRSF12在腺病毒肺炎期間水平明顯上升,在腺病毒肺炎炎癥反應中起關鍵作用[48]。CD6是一種在成熟T淋巴細胞上表達的糖蛋白,CD6與其主要配體活化白細胞粘附分子(activated leukocyte cell adhesion molecule,ALCAM)之間的相互作用觸發細胞增殖和促炎細胞因子的分泌。在一項針對COVID-19患者的研究中,靶向抗CD6的人源化抗體藥物可以降低幾種促炎細胞因子的濃度并減少過度炎癥,可降低病死率與惡化率[49]。

SLAMF1可在多種免疫細胞中啟動信號轉導網絡。SLAMF1主要與EB病毒感染、系統性紅斑狼瘡等相關[50]。一項關于COVID-19與流感病毒及慢性阻塞性氣道疾病的生物信息學分析發現,SLAMF1作為樞紐蛋白參與這些疾病[51]。

IL-10是一種主要由調節細胞分泌的抗炎細胞因子,在細胞和組織修復中起著至關重要的作用[52]。IL-10可作為反調節細胞因子,在鼠肺環境中,IL-10可減少與長期吸入內毒素相關的上皮下纖維化,促進中性粒細胞肺炎癥的消退,并減少病毒和細菌誘導的肺免疫病理學[53]。研究表明,在RSV感染期間,效應T細胞衍生的IL-10可以直接作用于RSV感染浸潤的炎性單核細胞,以減少這些炎性單核細胞產生促炎細胞因子/趨化因子,并調節共刺激配體(如CD40、80、86等)和T細胞刺激細胞因子(如IL-12等)的表達,可以抑制呼吸道的過度炎癥,從而維持感染宿主的關鍵肺功能[54]。

正向與反向MR分析發現,FGF-19與急性喉炎和支氣管炎互為因果關系,即FGF-19水平與急性喉炎和支氣管炎的風險降低有關,急性喉炎和支氣管炎與FGF-19水平呈正相關。對于FGF-19與呼吸道感染疾病之間的研究較少。FGF可參與調控組織修復和傷口愈合、神經系統控制和腫瘤血管生成等,FGF-19作為FGF家族的一員主要在回腸中選擇性表達,在維持腸肝膽汁酸/膽固醇系統方面發揮重要作用[55]。研究表明FGF-19與COVID-19具有正向因果關系,可能與FGF-19的代謝轉移補償的機制有關[14]。而另一項研究發現FGF-19與COVID-19的癥狀呈現負相關,這可能與FGF-19促進肺組織修復有關[56]。綜上,FGF-19與急性喉炎和支氣管炎之間的可能具有雙向調控作用,FGF-19與急性喉炎和支氣管炎之間的關系還有待研究。

本研究也有一定的局限性:(1)本研究為一項探索性研究,經過MR分析得到炎癥蛋白與呼吸道感染各表性之間的因果關系,但某些結果未有臨床或試驗數據驗證,例如FIt3、HGFL、TRANCE、FGF-19等,因此炎癥蛋白是否與疾病存在明確關系還需進一步驗證;(2)研究人群具有局限性,采取的樣本為歐洲人群,種族遺傳信息的不同也可能會導致研究結果存在種族局限性,其研究結果是否符合其他人群還有待研究;(3)MR研究雖盡力排除水平多效性、異質性及混雜因素的影響,但仍有可能存在其他混雜因素影響結果。

綜上所述,本研究對91種炎癥蛋白和呼吸道感染及其表型之間進行了因果關系的探究,為各種炎癥蛋白和呼吸道感染及其表型的因果論證提供了新的證據,并對以往研究加以驗證,為未來研究提供了方向。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。