引用本文: 沈委, 史鵬飛, 王保蘭, 馬婷, 朱蓉, 王立新. 基于Padua評分預測呼吸內科住院患者發生VTE的優化研究. 中國呼吸與危重監護雜志, 2024, 23(12): 856-863. doi: 10.7507/1671-6205.202409017 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

靜脈血栓栓塞癥(venous Thromboembolism,VTE)包括深靜脈血栓(deep Vein Thrombosis,DVT)和肺栓塞(pulmonary Thromboembolism,PTE)。肺栓塞(PE)為全球第三大常見心血管病死因,僅次于冠狀動脈粥樣硬化性心臟病和腦卒中[1,2],其相關的死亡風險高達40%[3],肺栓塞的栓子多來源于下肢深靜脈血栓,70%的PTE患者合并下肢DVT[4]。肺栓塞的典型癥狀包括呼吸困難、咳嗽、心動過速、肺動脈高壓和血氧飽和度下降,這些表現常與其他呼吸系統疾病相似,容易導致漏診和誤診,因此PTE是呼吸系統疾病中的一個重要死亡原因。而目前VTE的確診手段是血管造影和深靜脈彩超兩種檢查方法[5],若將血管造影作為篩查手段,不僅會加重患者的經濟負擔,還會導致不必要的輻射和腎臟負擔。為了降低VTE的發生率,《內科住院病人靜脈血栓栓塞癥預防中國專家建議(2015年)》推薦在內科住院患者中應用Padua風險評估模型進行VTE風險篩查[6],但隨著評分在在國內的應用,發現Padua評分在國內預測效果要劣于國外[7],這可能是因為Padua模型[8]中的危險因素是基于西方人群的數據制定的,用于內科患者VTE的預測時,可能與中國患者存在差異[9,10],因此,有必要根據國內人群的特點以及不同內科疾病的情況,對Padua評分進行改良和優化。

1 對象與方法

1.1 研究對象

VTE組:回顧性的收集2019年3月-2023年7月于淮安市第一人民醫院呼吸內科住院患者中出院診斷為VTE的患者的臨床資料。DVT通過靜脈彩超確診,PTE通過CT肺動脈造影確診。排除標準:① 年齡<18周歲;② 住院時間<72 h;③ 因非呼吸內科疾病住院后轉入呼吸內科;④ 因病情需要轉入其他科室的患者;⑤ 入院時診斷VTE;⑥ 資料嚴重缺損者;⑦ 入院給予抗凝治療者 (如用低分子肝素對房顫病人預防性抗凝,不包括阿司匹林等抗血小板聚集藥物,但不包括住院期間發生VTE者);⑧ 因VTE入院(存在無明確病因的胸痛、咯血、呼吸困難及雙下肢不對稱性水腫等癥狀,且在入院前或入院2天內診斷VTE);最終共有51例患者納入VTE組。

非VTE組:同時期于淮安市第一人民醫院呼吸內科住院患者中出院未診斷VTE的患者為非VTE組并收集臨床資料。納入標準:住院期間未發生VTE者(高度懷疑者如存在無明確病因的胸痛、咯血、呼吸困難及雙下肢不對稱性水腫等癥狀需通過彩超或肺動脈造影排除,無相應癥狀者默認為未發生VTE);排除標準:① 入院及出院診斷為VTE者;② 年齡<18周歲;③ 住院時間<72 h;④ 因非呼吸內科疾病住院后轉入呼吸內科;⑤ 因病情需要轉入其他科室的患者;⑥ 資料嚴重缺損者;根據以往研究[7,11-15],考慮呼吸內科住院患者VTE發生風險高于普通內科,故研究設定呼吸內科住院患者VTE患病率為3.0%,允許的誤差為0.01,故樣本量估計為

根據研究中改良Padua量表評估VTE疾病發生的靈敏度為92.2%,特異度為59.2%。若取檢驗水準α=0.05,檢驗功效(1-β)=0.8,若達到相應檢驗功效,且考慮10%脫落率,應用公式計算驗證組最低樣本量,VTE組31例,非VTE組103例。最終夠收集驗證組160例,其中VTE患者40例,非VTE患者120例。本研究通過醫院倫理委員會批準(KY-2024-285-01)。

1.2 資料收集

1.2.1 基礎信息

整理并分析患者的基礎信息包括年齡、性別、身高、體重、體質量指數(BMI)、住院時間。

1.2.2 危險因素

包括Padua 風險評估模型中的危險因素[8],以及文獻中報道的危險因素:慢性阻塞性肺病、高血壓、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、糖尿病、慢性腎臟病或腎病綜合征、低蛋白血癥(血清白蛋白小于30g/L)、吸煙史、飲酒史、機械通氣(包括有創和無創通氣)、深靜脈置管等危險因素[7,16-18]。

1.2.3 實驗室指標

收集常見的臨床指標包括血常規、血凝四項、炎癥指標、生化指標、D-二聚體等,VTE組實驗室指標為診斷前首次化驗指標,若存在多次同類檢查結果以入院首次為準。

1.3 研究方法

分析臨床資料與VTE發生的相關性,將其中與VTE有顯著相關性的危險因素,即機械通氣、深靜脈置管、輸血、慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD,簡稱慢阻肺、慢性腎臟病或腎病綜合征、低蛋白血癥、冠心病與原Padua量表中的危險因素結合制定改良評分,并對所有患者進行改良Padua風險評估模型評分,比較2種風險評估模型評分情況。

1.4 統計學處理

采用SPSS26.0統計學軟件進行統計學分析。計量資料符合正態分布,用參數檢驗方法,獨立樣本T檢驗或單因素方差分析,不符合正態,用非參數檢驗方法:卡方檢驗。計數資料采用χ2檢驗或秩和檢驗。對危險因素與VTE發生的相關性分析采用單因素及多因素Logistic 回歸分析,利用擬合優度檢驗、校準曲線、決策曲線、受試者工作特征曲線(ROC)分析方法評判兩種風險評估工具對呼吸內科住院患者中VTE發生的預測效果,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般信息

共納入患者

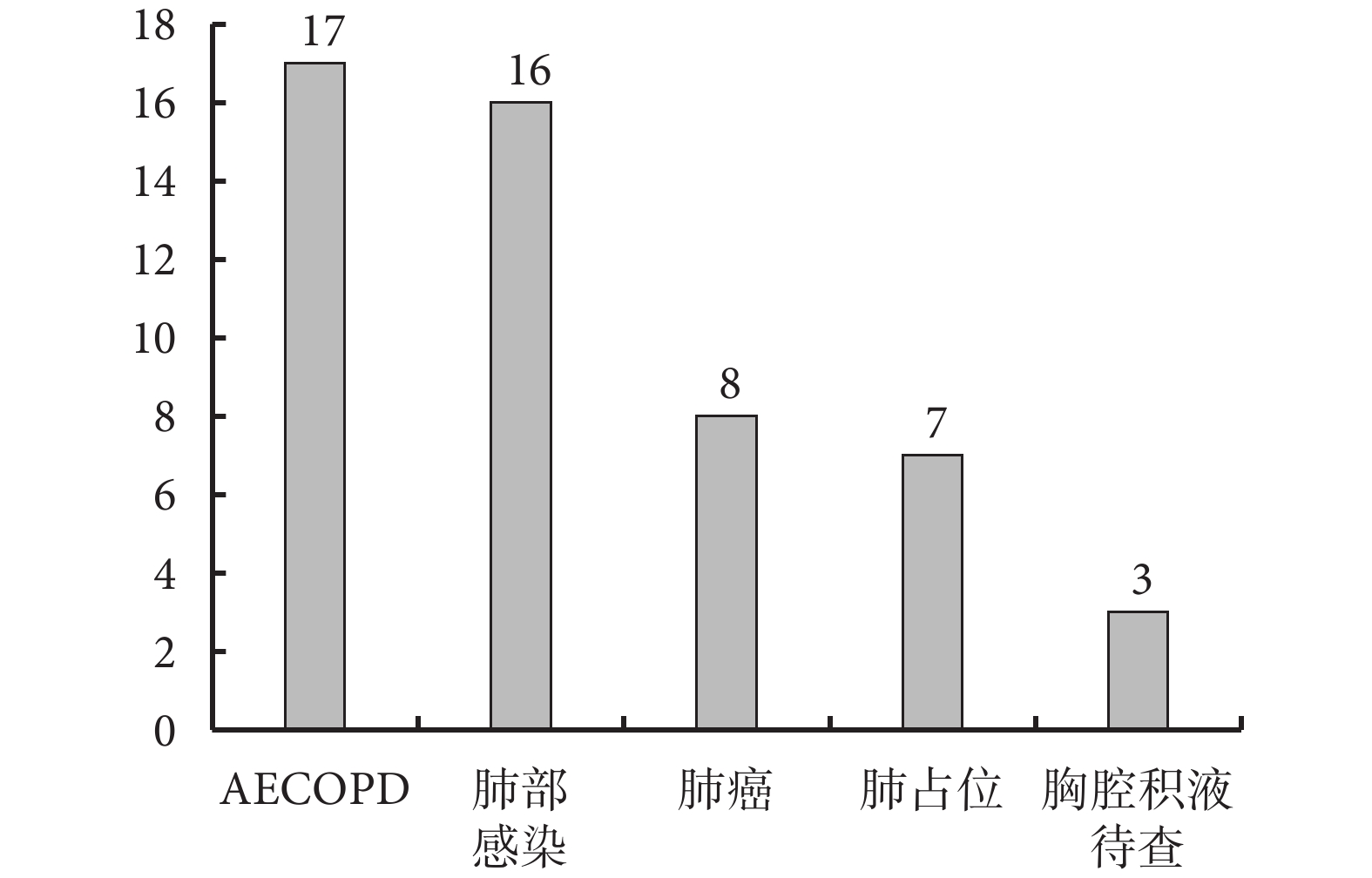

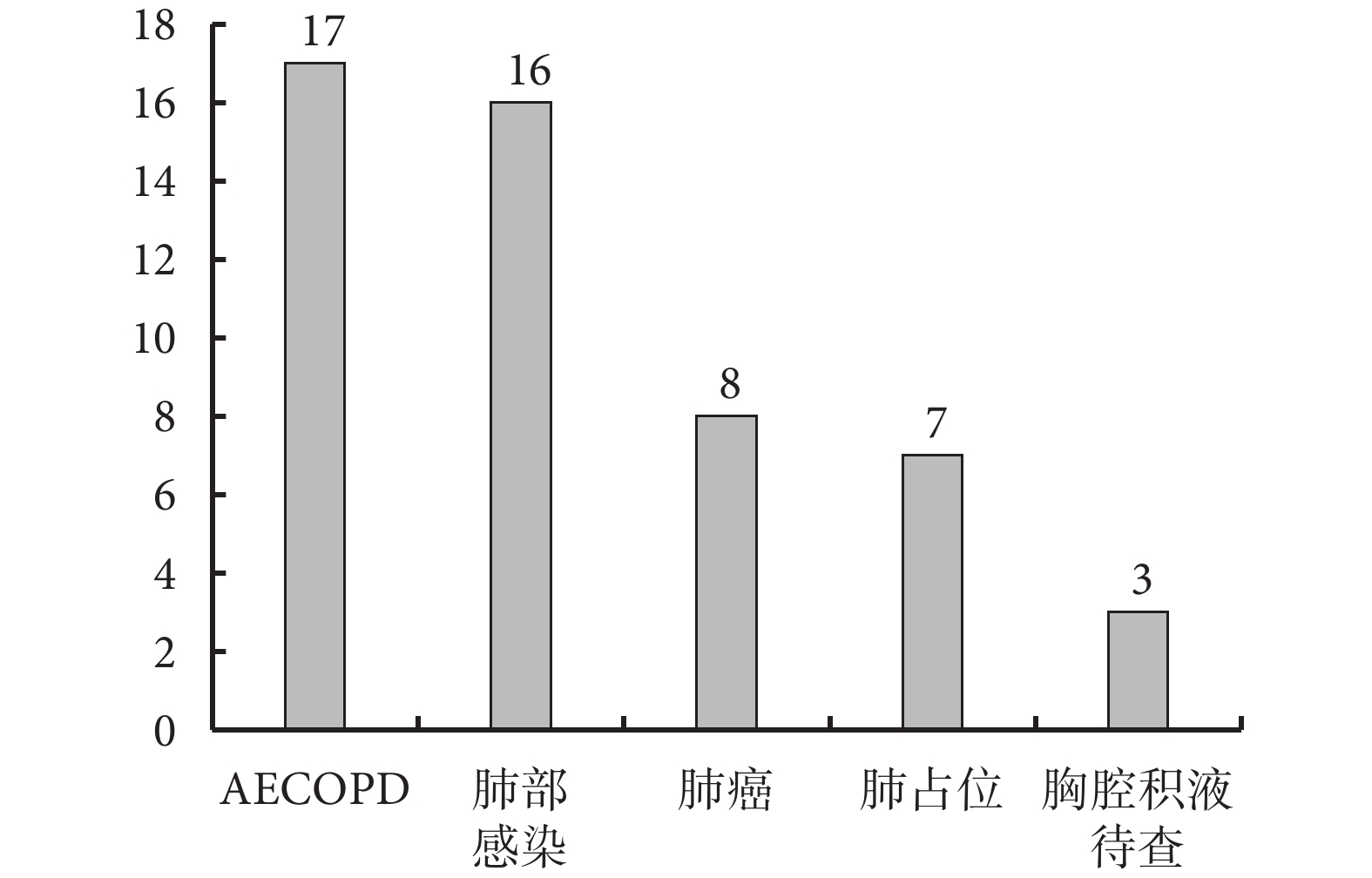

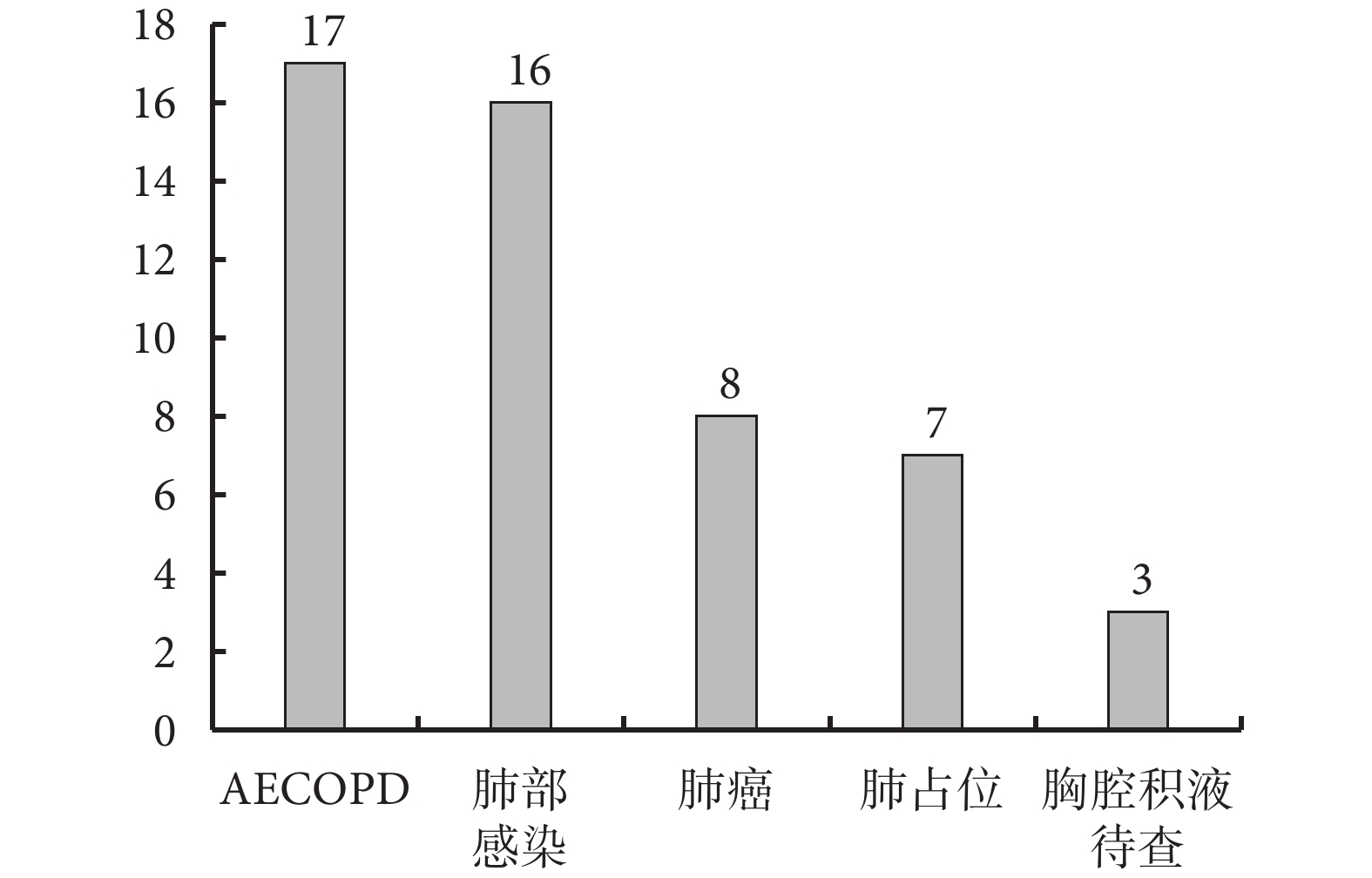

圖1

VTE組入院原因

圖1

VTE組入院原因

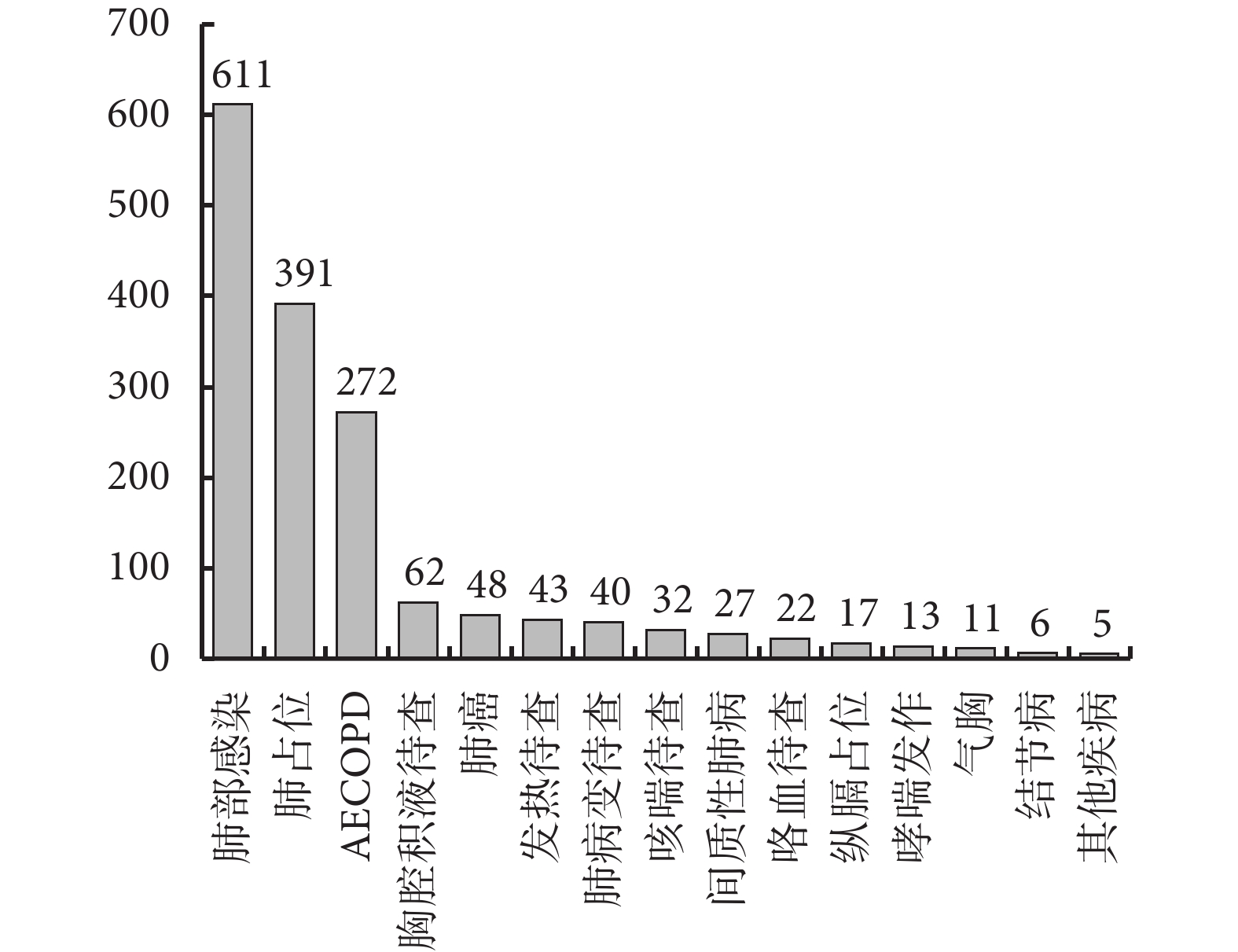

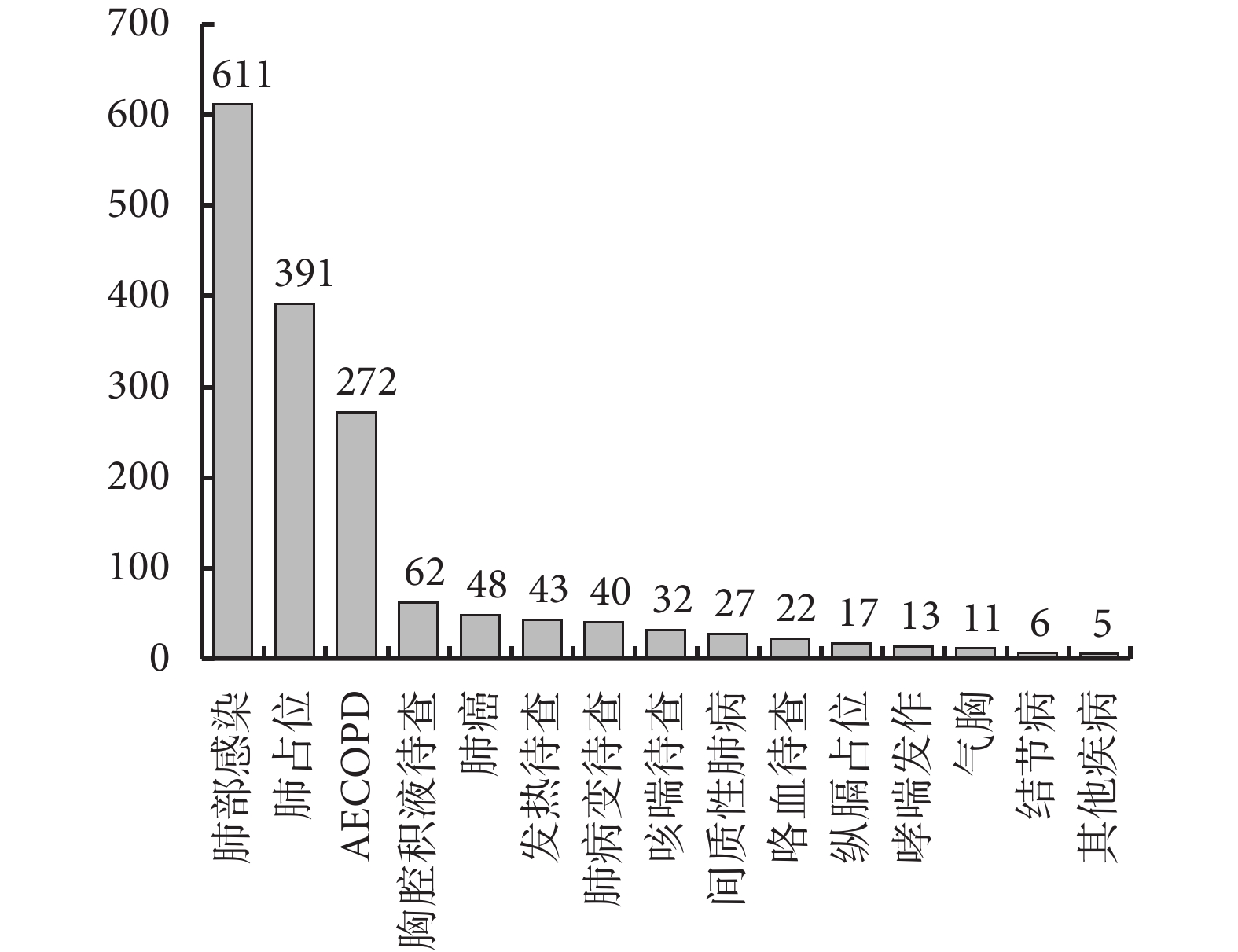

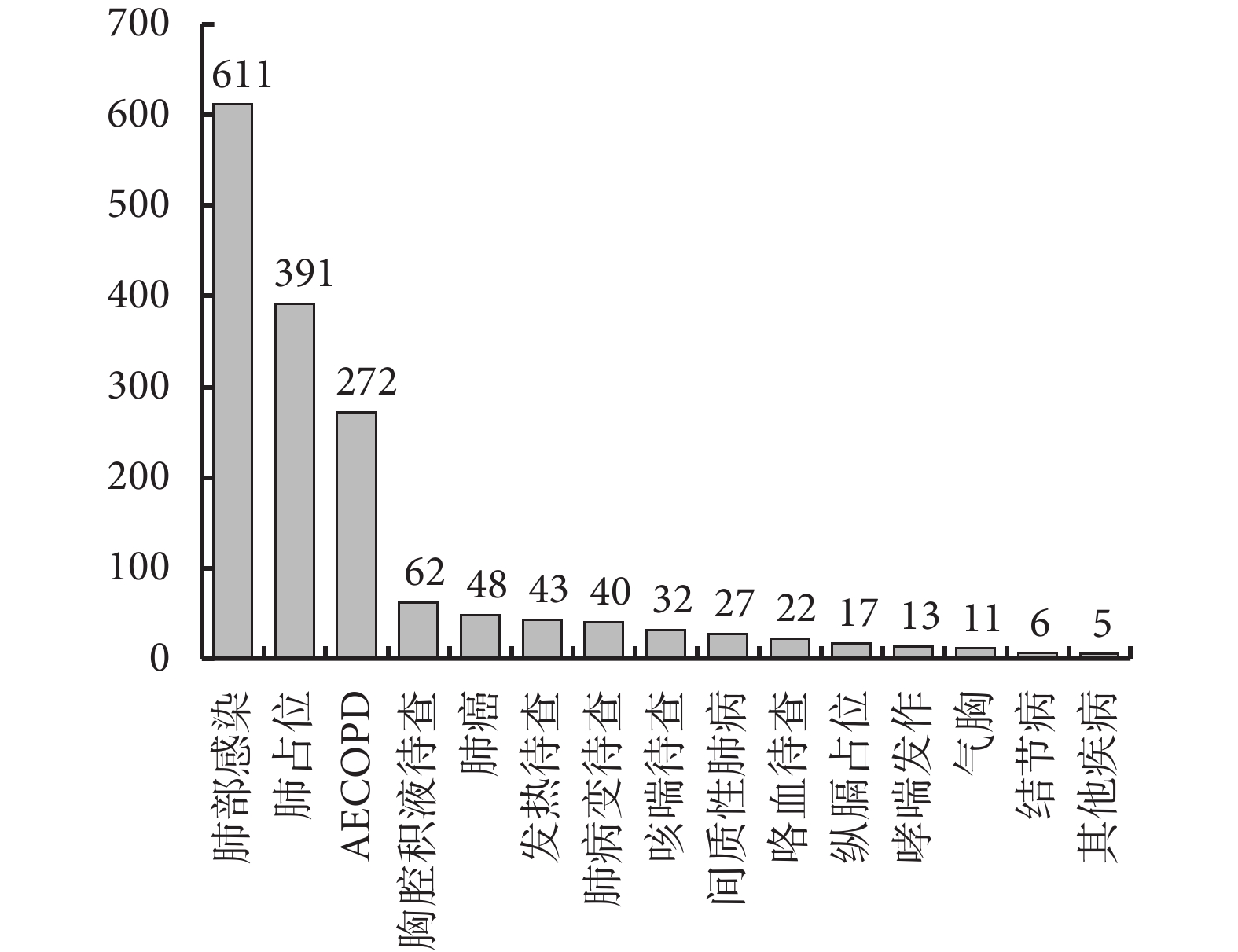

圖2

非VTE組入院 原因

圖2

非VTE組入院 原因

2.2 VTE組及非VTE基本信息比較

VTE組與非VTE組的年齡、BMI、住院時間有統計學意義,且VTE組的年齡、BMI及住院時長均高于非VTE組。結果見表1。

2.3 VTE組及非VTE實驗室指標比較

通過對VTE組和非VTE組患者常規實驗室檢查結果的比較,我們發現了幾項指標與VTE發生存在統計學上的顯著關聯。這些指標包括平均紅細胞體積(MCV)、降鈣素原定量(PCT)、白蛋白(ALB)、谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)、尿素(UREA)和D-二聚體(D-dimer)。具體而言,VTE組患者的平均紅細胞體積、降鈣素原定量、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、尿素和D-二聚體水平較非VTE組顯著升高,提示這些指標的異常升高可能與VTE的發生存在一定關聯。相反,VTE組患者的白蛋白水平較非VTE組顯著降低。結果見表2。

2.4 危險因素與VTE相關性

通過對所有可能的危險因素進行了單因素Logistic回歸分析,顯示Padua評分中的多個因素與VTE的發生存在統計學上的顯著相關性(P<0.05)。這些因素包括惡性腫瘤、既往VTE病史、制動、血栓形成傾向、近期手術或創傷史、高齡、呼吸衰竭和正在接受激素治療。然而,肥胖、急性心肌梗死/缺血性卒中、急性感染以及風濕病等因素在VTE組和非VTE組患者中的差異未達到統計學意義。而在量表之外的危險因素中,發現機械通氣、輸血、慢性腎臟病或腎病綜合征、慢阻肺病史、冠心病病史、低蛋白血癥與 VTE 的發生有相關性(P<0.05),見表3。

2.5 改良padua評分的多因素Logistic回歸分析

根據單因素Logistic回歸結果及臨床情況,將慢阻肺病史、冠心病病史、慢性腎臟病及腎病綜合征病史、低蛋白血癥、輸血、機械通氣和深靜脈置管納入Padua評分中,進行多因素Logistic回歸分析。在Padua評分中,感染或風濕性疾病、近期手術或創傷、已有血栓形成傾向、既往VTE史以及活動性惡性腫瘤或在6個月內接受過放化療仍被視為高危因素。此外,低蛋白血癥、輸血和機械通氣亦被確定為發生VTE的高危風險因素,見表4。

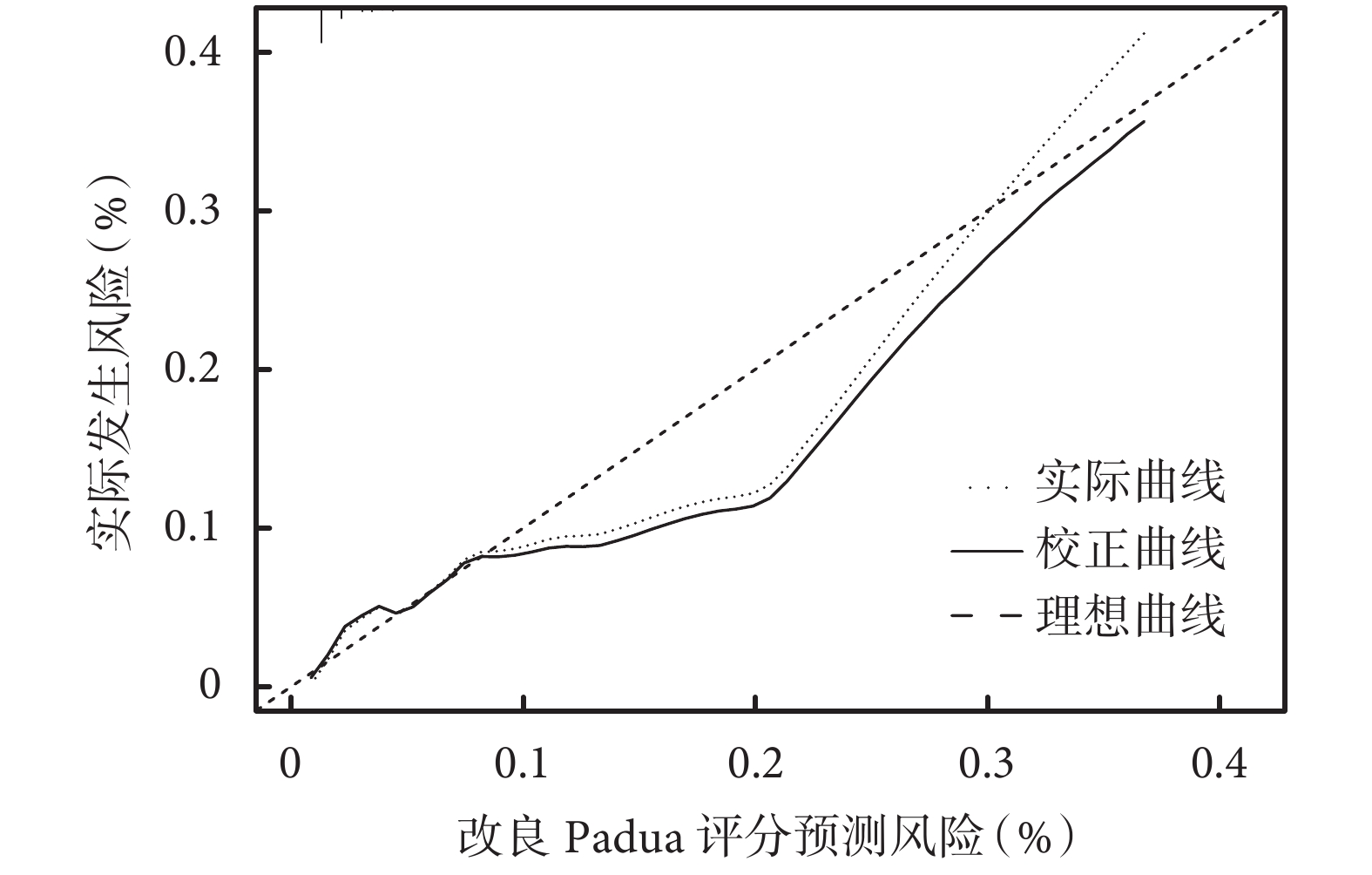

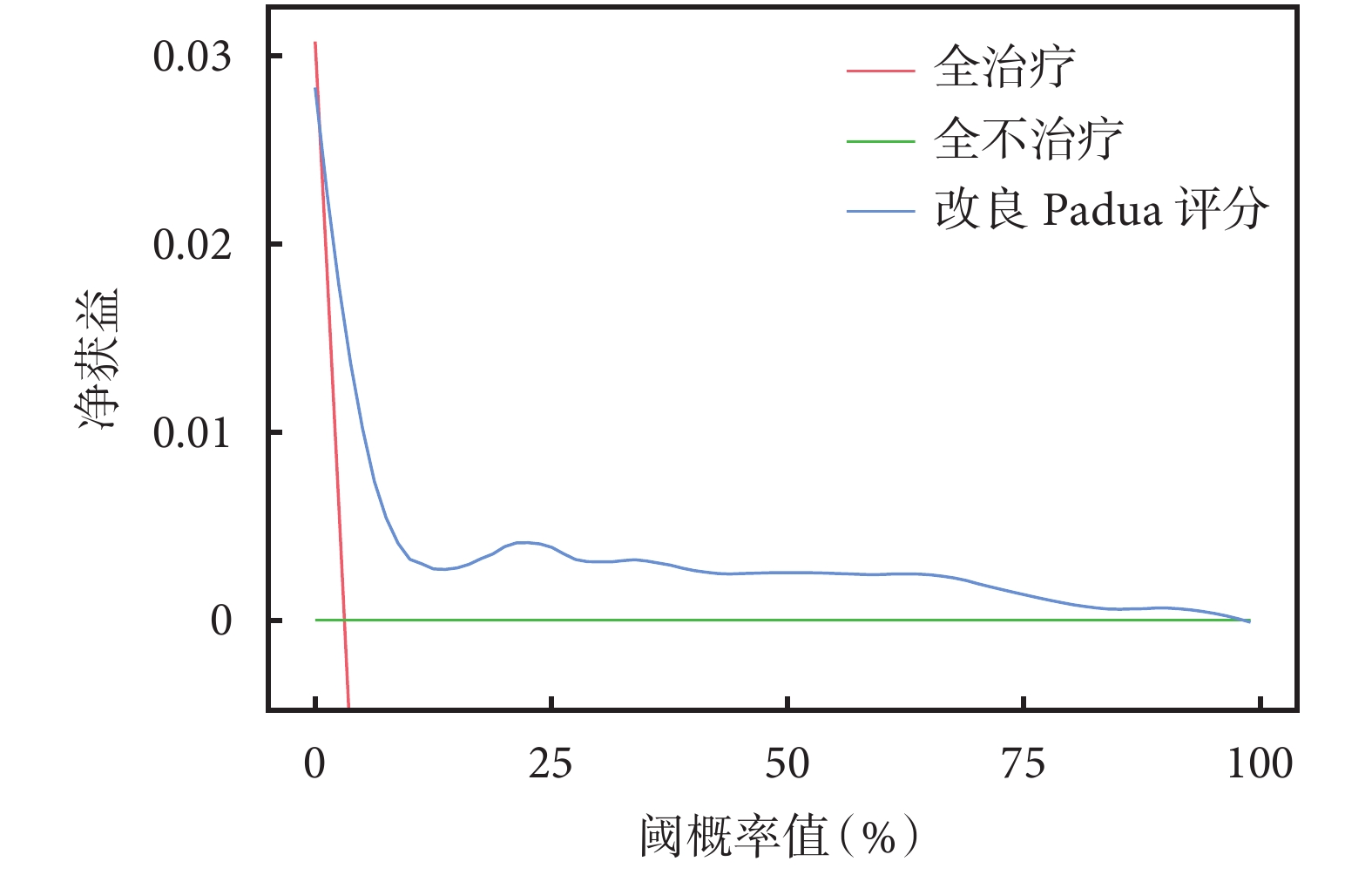

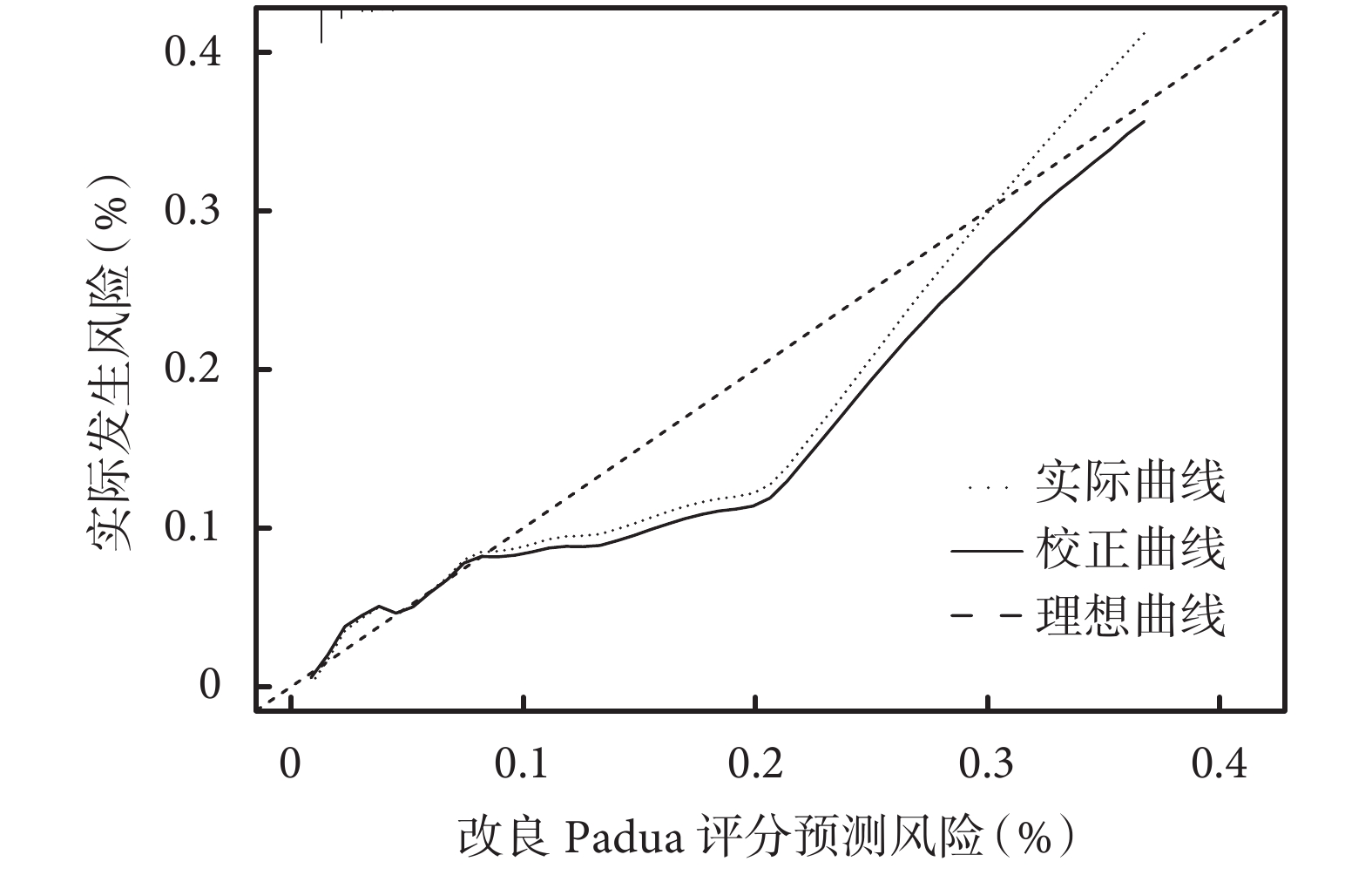

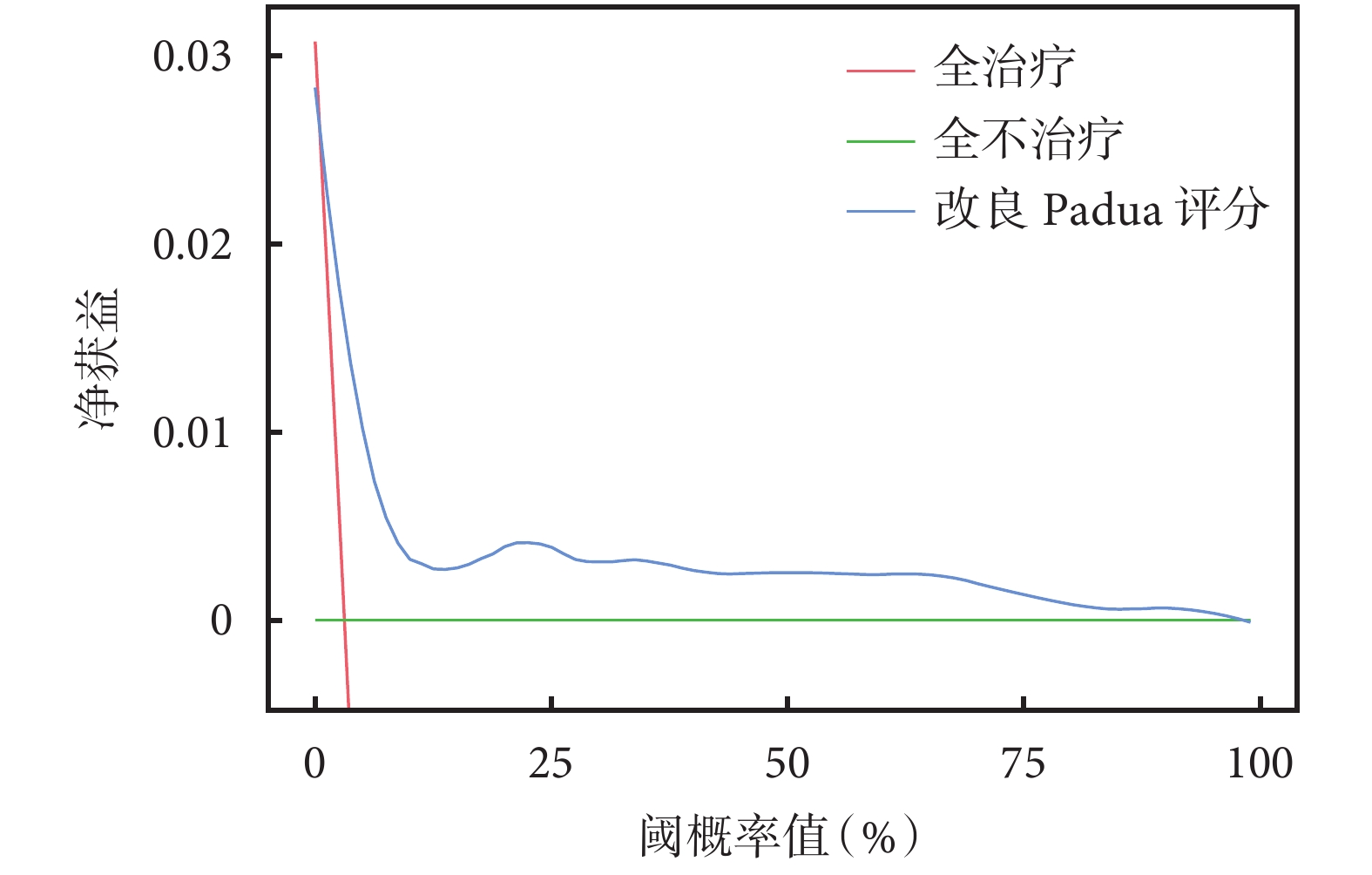

2.6 Padua量表和改良Padua量表預測能力對比

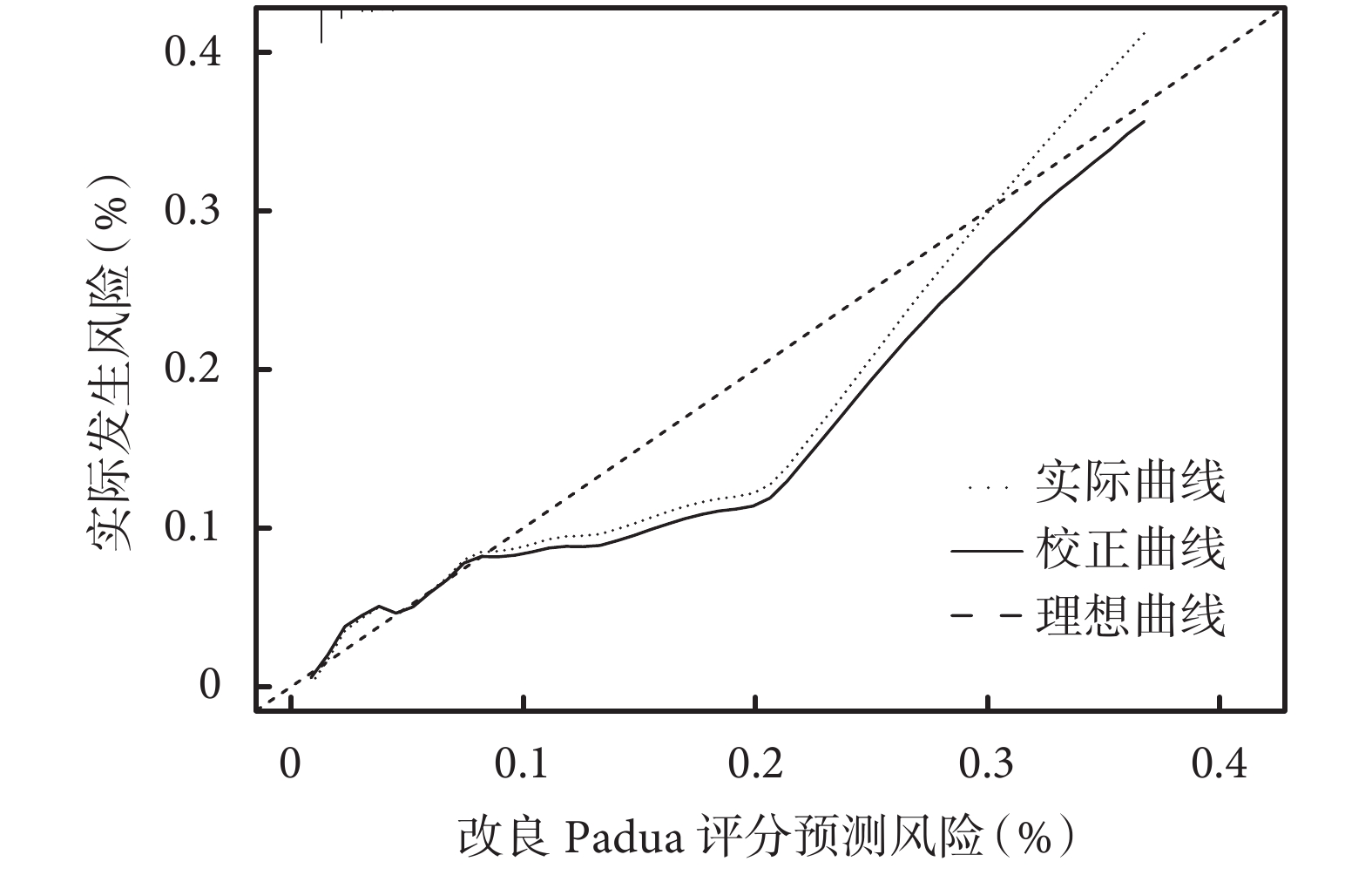

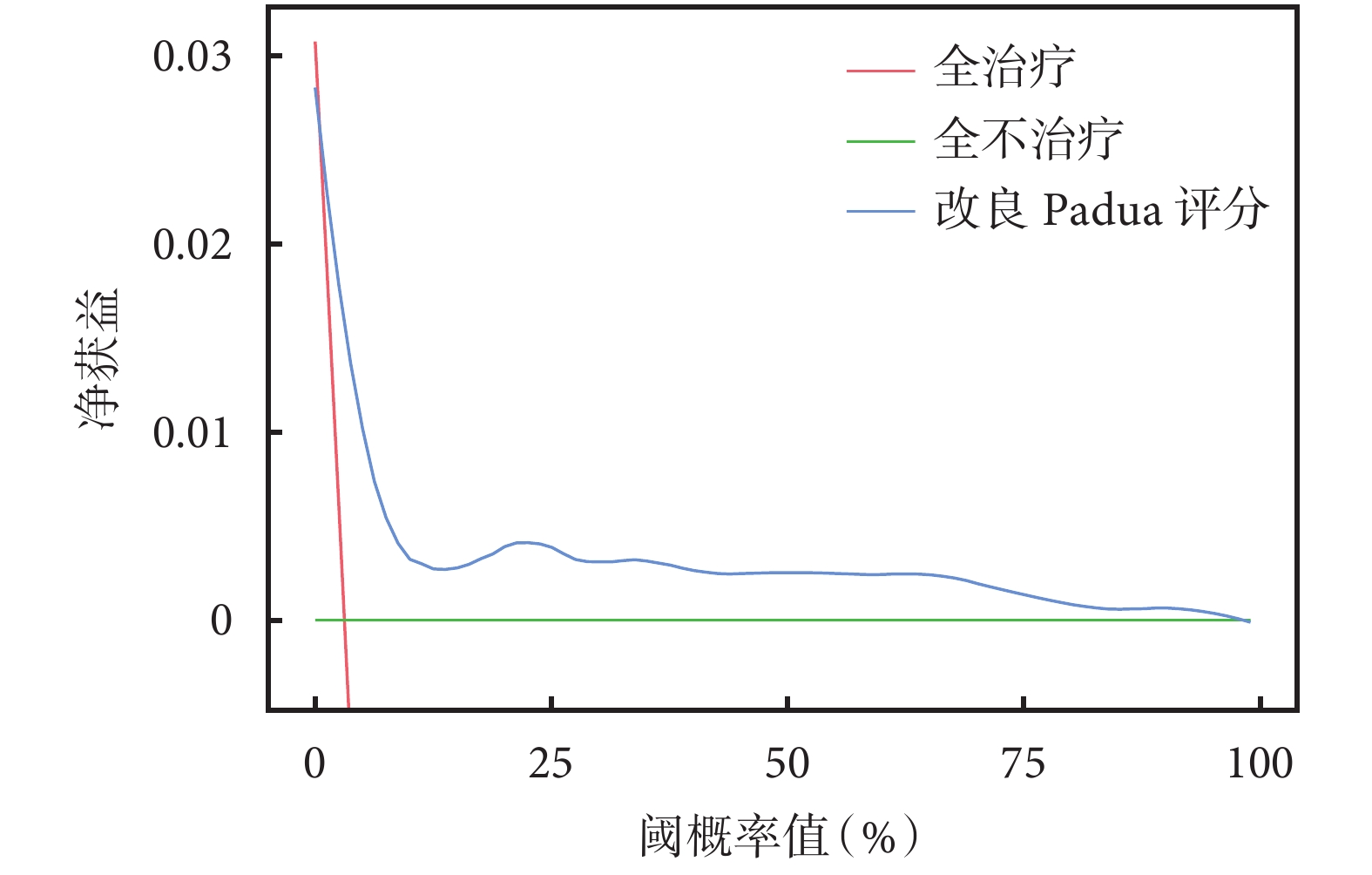

根據OR值對新添加的危險因素進行對賦分,分別為低危(1分),中危(2分),高危(3分),所有的項目相加為單個患者的總分。結果見表5。采用Hosmer-Lemeshow擬合優度檢驗顯示模型擬合效果較好,Chi-Square=7.277,DF=6,P=0.296,見圖3。決策曲線顯示,閾值在0.10-0.80時所構建的預測模型具有較好的臨床凈收益(圖4)。

圖3

改良Padua評分的校準曲線

圖3

改良Padua評分的校準曲線

圖4

改良Padua評分的決策曲線

圖4

改良Padua評分的決策曲線

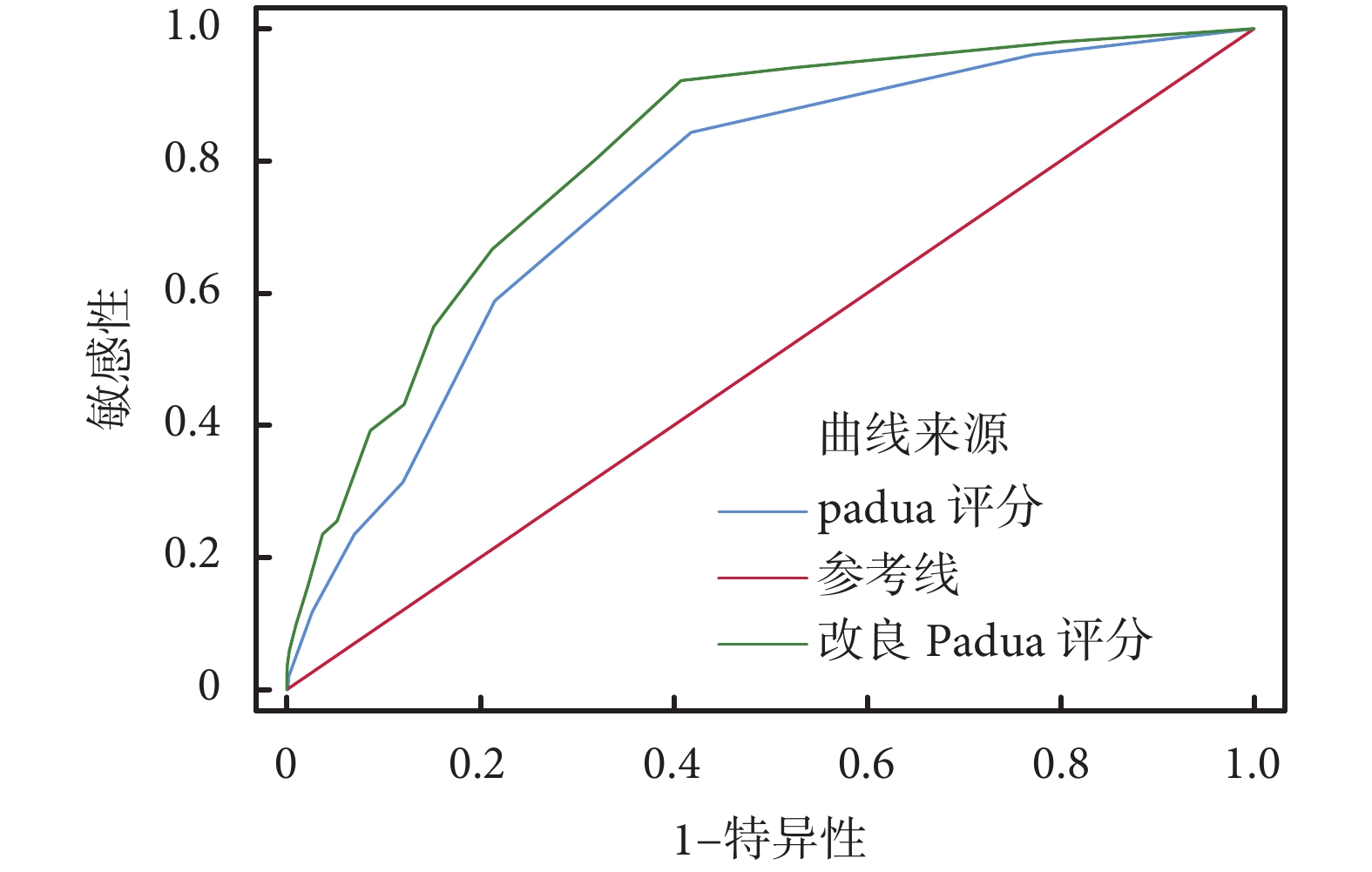

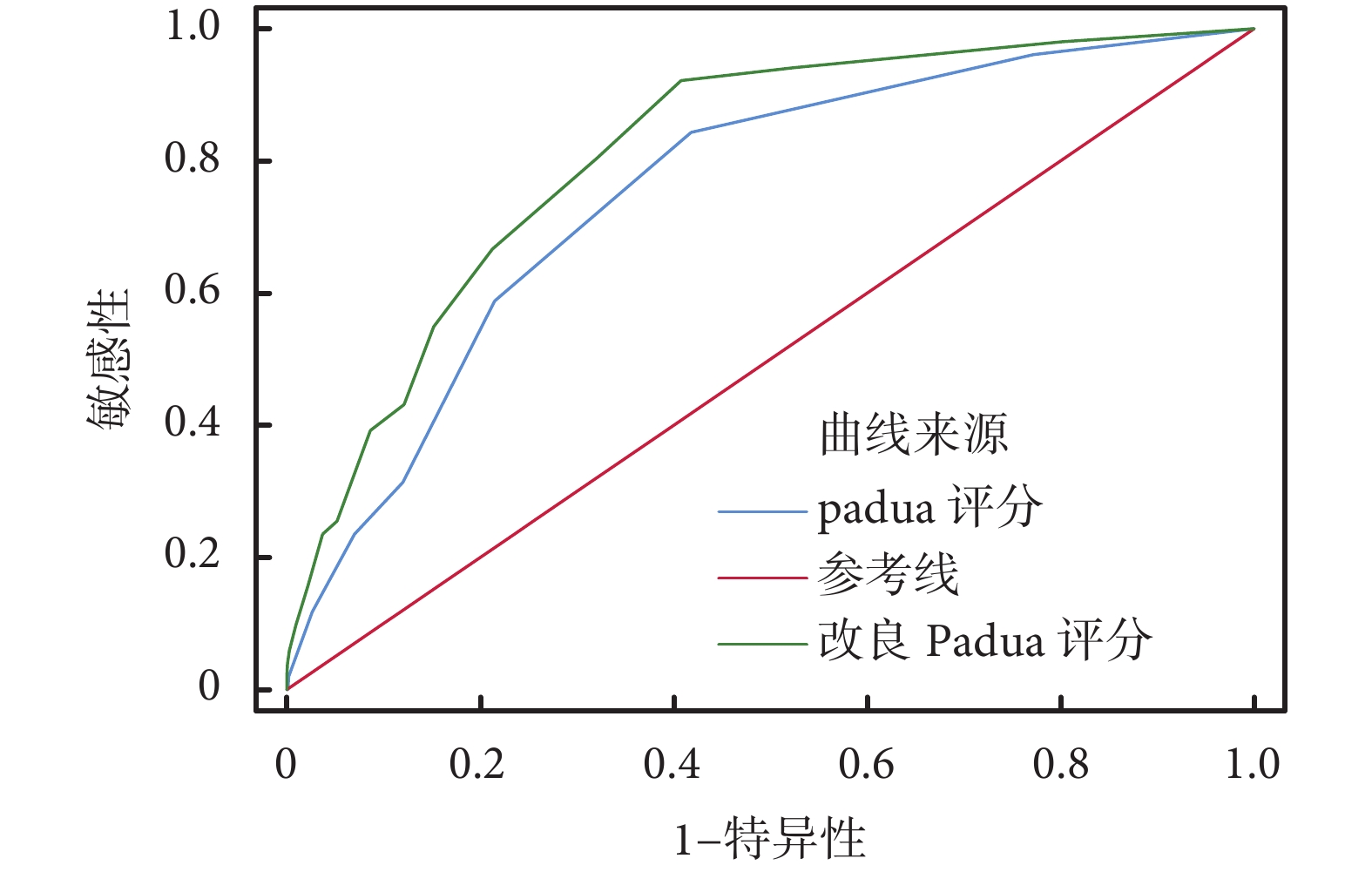

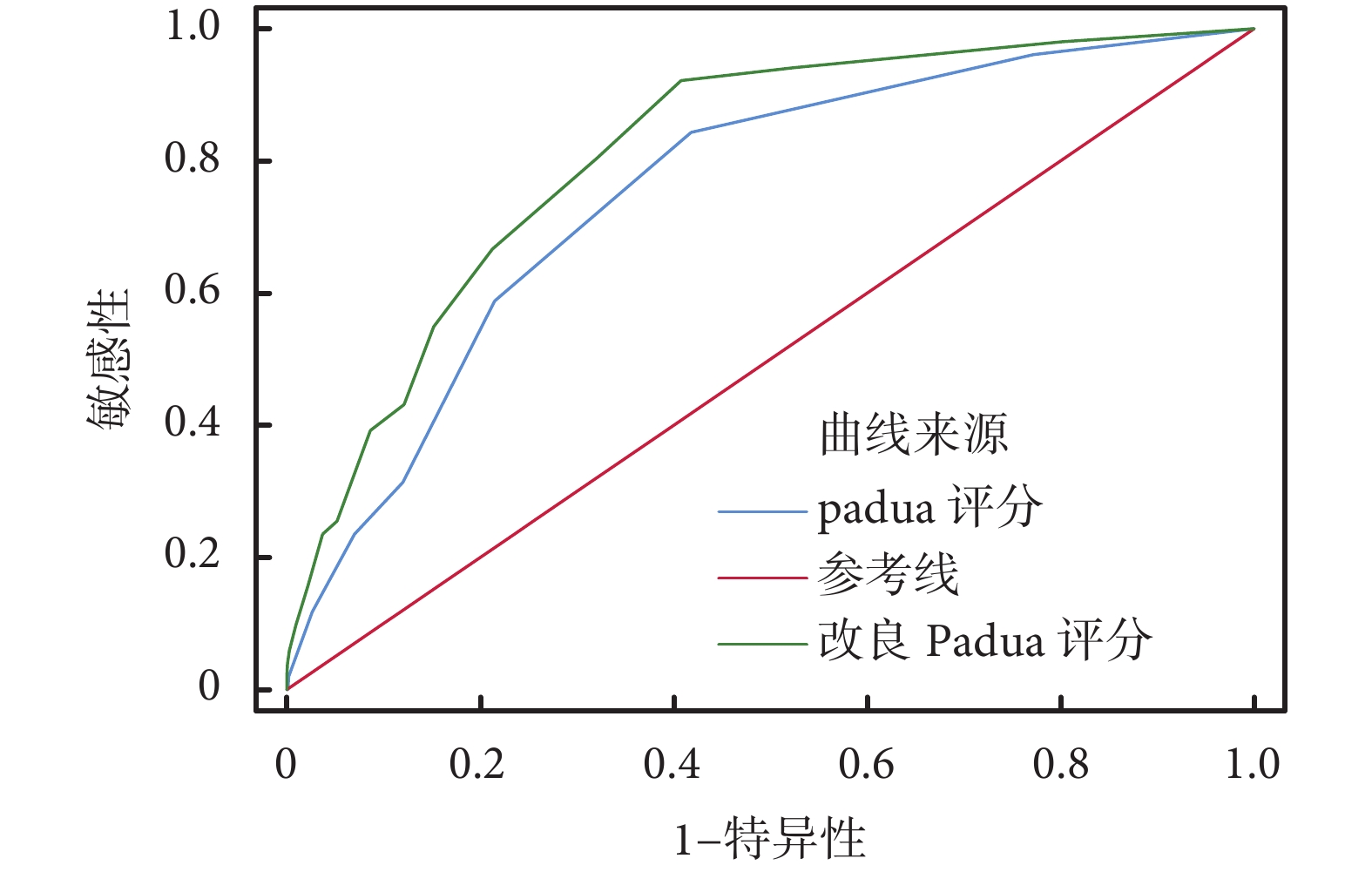

通過受試者工作特征曲線(ROC曲線)對比兩種評分的預測能力(圖5),顯示Padua評分在呼吸內科疑診VTE患者中的最佳臨界值為1.5分,約登指數達到最高水平為0.425,對應的靈敏度為84.3%,特異度為58.2%,曲線下面積(AUC)為0.754(95%CI:0.693-0.815,P<0.001)。而改良Padua評分的最佳臨界值為2.5分,約登指數達到最高水平為0.514,其對應的靈敏度為92.2%,特異度為59.2%,AUC為0.812(95%CI: 0.759-0.865,P<0.001)。對比兩種評分的AUC差異為0.058(95%CI: 0.012-0.105),Z檢驗值為2.442,有統計學差異(P<0.05),見表6。根據最佳臨界值結果,將改良Padua量表得分<3分定義為低危風險,≥3分定義為高危風險,且定義為VTE高危患者發生VTE的風險是低危患者的17.084倍(95%CI: 6.126-47.649,P<0.001)。

圖5

測試組ROC曲線對比

圖5

測試組ROC曲線對比

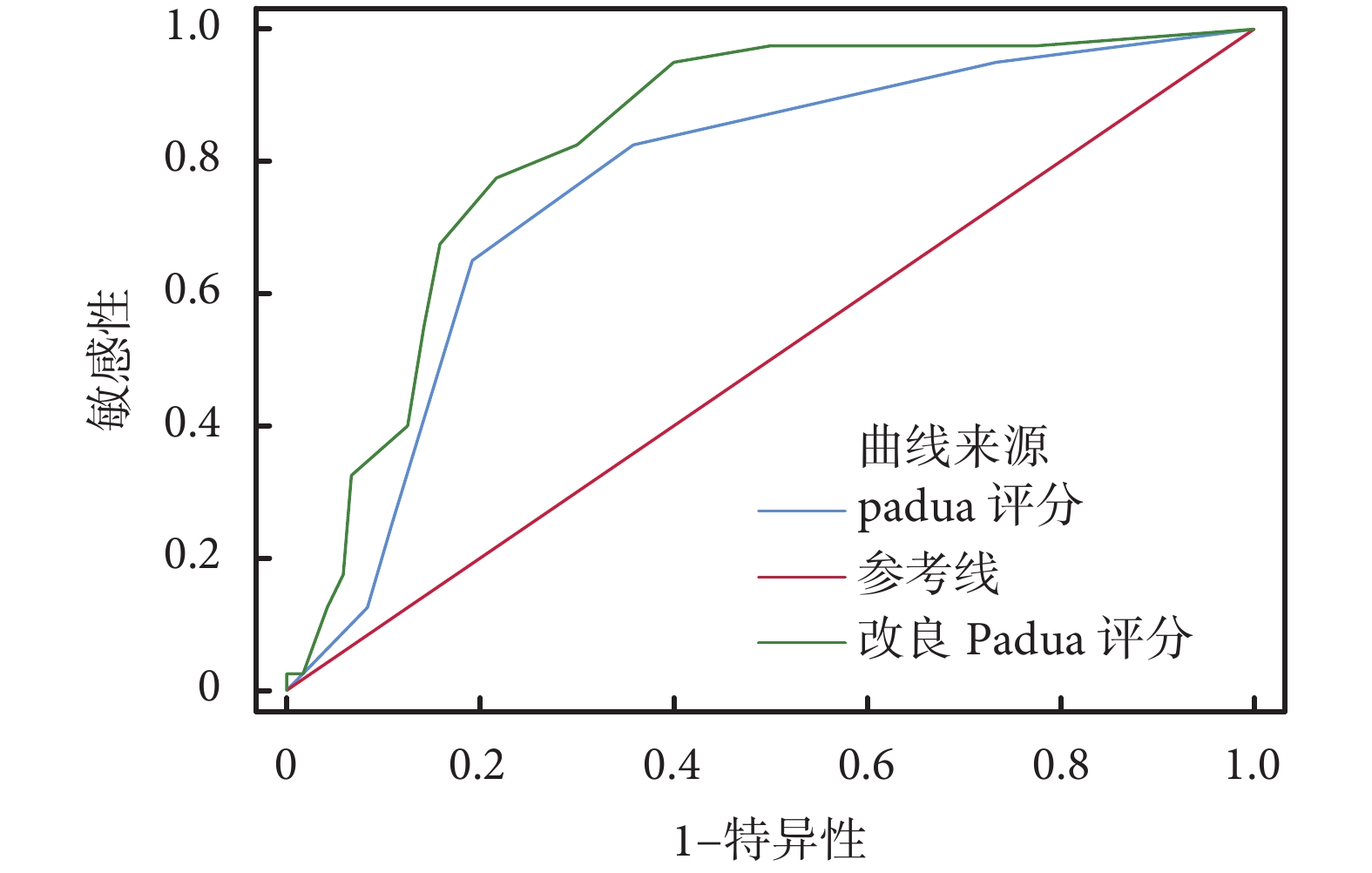

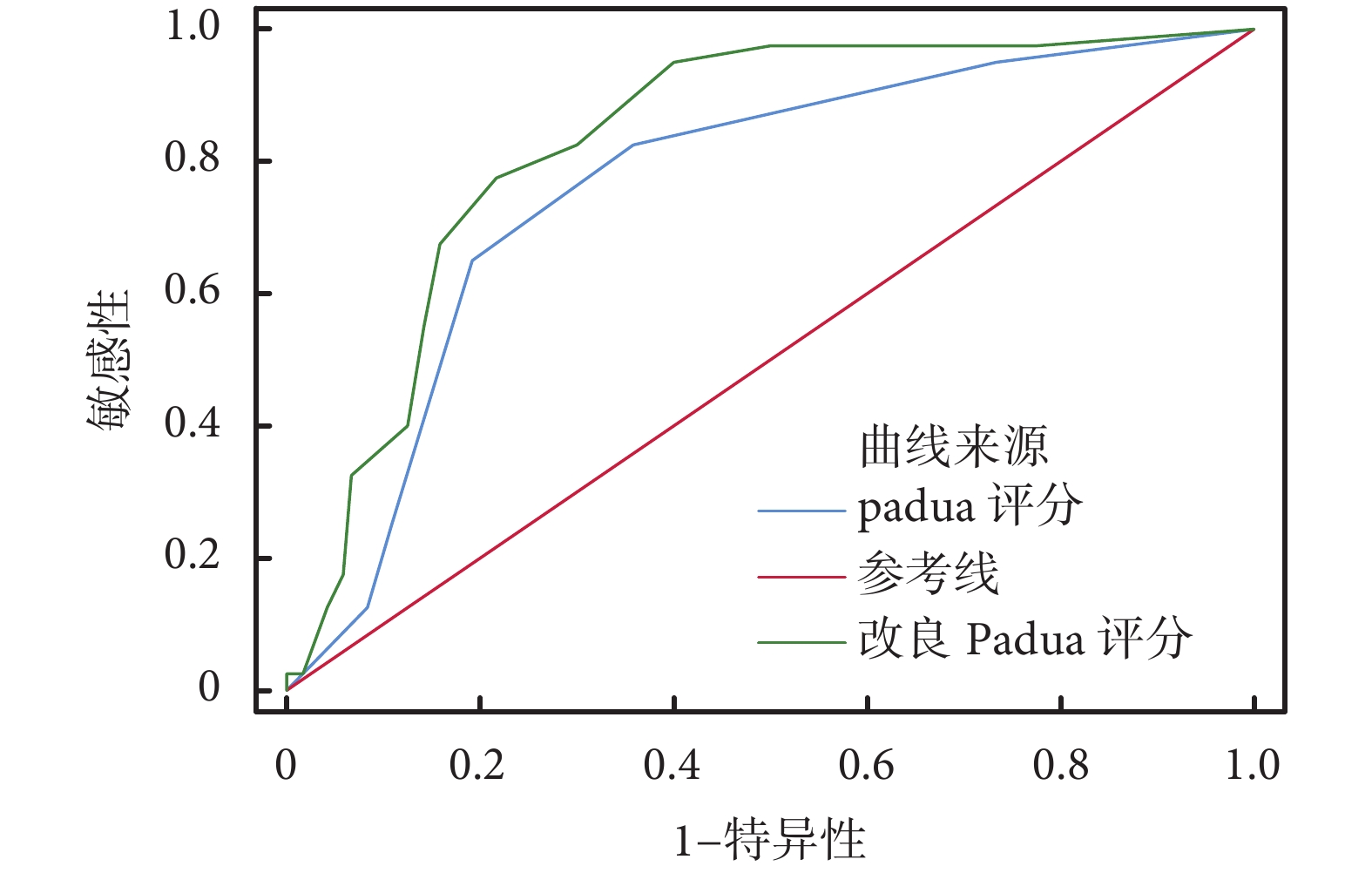

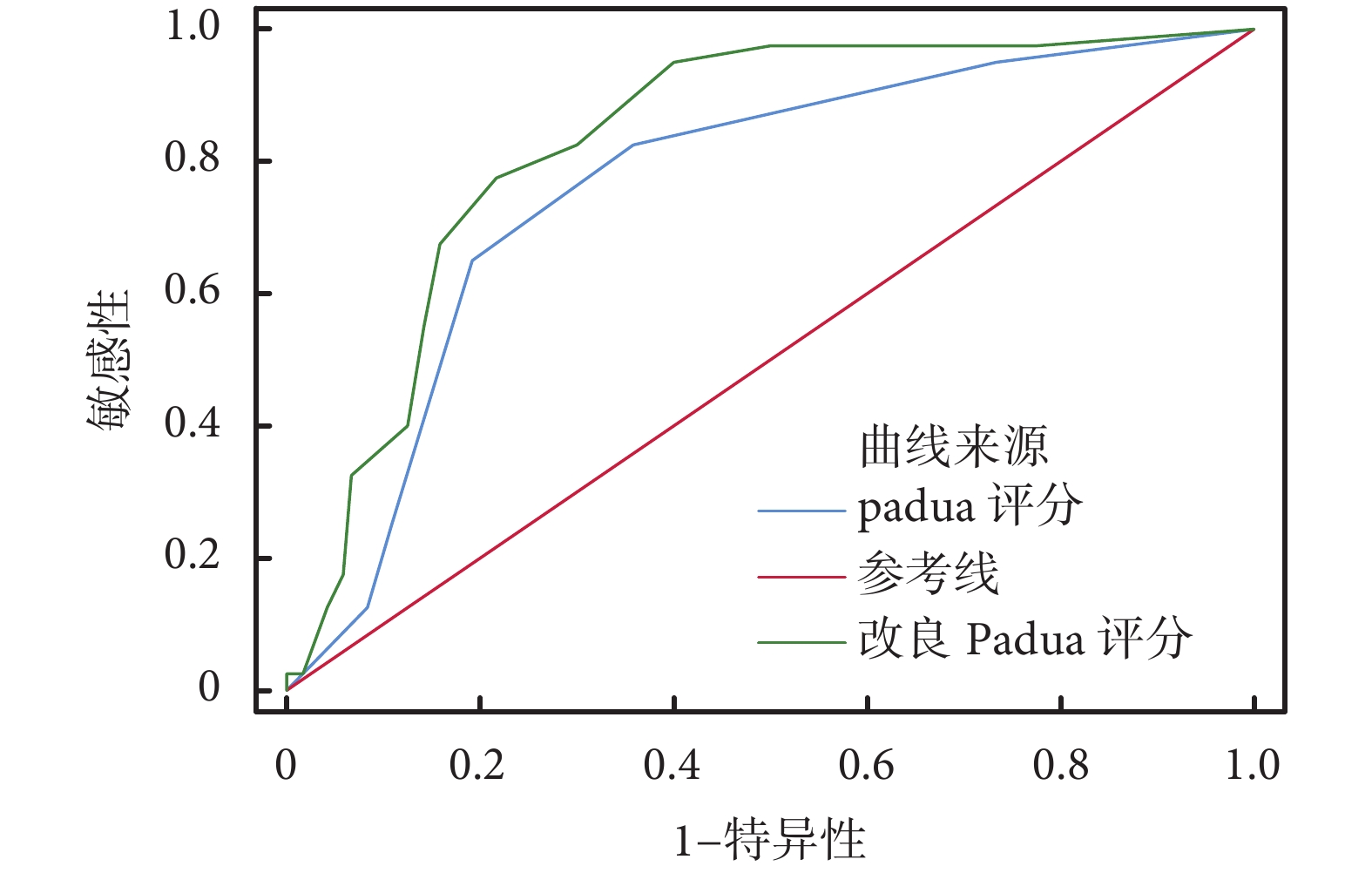

2.7 改良Padua量表的驗證

根據樣本量計算,我們收集140名患者數據進行驗證,結果表明改良Padua量表的AUC(0.830,95%CI: 0.763-0.898,P<0.001)仍高于Padua量表(0.763,95CI: 0.682-0.844,P<0.001),見表7。且在最佳臨界值為2.5分,對應的靈敏度為95.2%,特異度為60.0%。見圖6。

圖6

驗證組ROC曲線對比

圖6

驗證組ROC曲線對比

3 討論

靜脈血栓栓塞(VTE)是一種復雜的多因素疾病,其風險因素包括先天遺傳因素和后天獲得因素,因此每位住院患者都可能面臨不同的VTE發生風險[19]。在呼吸內科的住院患者中,常見的危險因素包括肺部感染引起的炎癥浸潤、慢性呼吸疾病導致的肺血管阻力增加,以及肺癌引起的血液高凝狀態等。因此,對于以感染和慢性呼吸疾病為常見病因的呼吸科而言,能夠高效準確地預測VTE的發生并采取規范的預防措施,將有助于減輕患者的痛苦并降低其經濟負擔。本研究旨在基于國內呼吸內科住院人群對Padua評分進行改良,以期實現上述目標。

本研究結果表明,患者的年齡、BMI、住院時間與VTE的發生之間存在顯著統計學差異。VTE組的年齡中位數為73歲(63-78),符合Padua評分中高齡標準(>70歲)。然而,非VTE組的年齡中位數也為67歲,這與呼吸內科住院患者普遍偏老年化有關。在本研究中,雖然VTE組的BMI存在統計學差異,其中位數已達到國內超重標準,但仍遠低于Padua評分中對肥胖的定義(BMI≥30 kg/m2)。這可能與呼吸內科患者多為慢性消耗性疾病、整體體重偏輕有關。此外,評分量表中的肥胖是基于世界衛生組織(WHO)的BMI分級定義的[20],有研究顯示,即使在所有內科住院患者中,肥胖患者僅占1.8%,而在VTE患者中的比例更低[21],因此,有必要根據國內情況對Padua評分中BMI的標準進行調整。

本研究發現,平均紅細胞體積、降鈣素原定量、白蛋白、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、尿素和D-二聚體與VTE的發生之間存在顯著統計學關系。然而,盡管平均紅細胞體積、降鈣素原定量、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶和尿素均顯示出統計學差異,但其數值波動仍在正常范圍內,因此對臨床上預測VTE的發生缺乏明顯指導價值。本研究還發現呼吸內科住院患者的血清白蛋白普遍偏低,且VTE組的白蛋白水平明顯低于非VTE組,差異具有顯著統計學意義,這與彭清等的研究結果一致[22,23]。 在D-二聚體方面,本研究同國內外諸多研究一致[17,24-26],即VTE組的D-二聚體水平顯著升高,這為VTE的發生提供了重要提示。因此,D-二聚體在臨床中常作為判斷VTE發生的重要標志物[27]。

本研究將Padua評分中的危險因素與文獻報道中提到的慢阻肺病史、輸血等因素進行了單因素Logistic回歸分析,發現機械通氣、輸血、慢性腎臟病或腎病綜合征、慢阻肺病史、冠心病病史及低蛋白血癥與VTE的發生存在相關性。其中,慢阻肺病史被認為是呼吸內科住院患者的重要危險因素[28],這可能與慢阻肺患者易出現慢性缺氧和血液高凝狀態有關[29],此外,慢阻肺患者通常會長期使用吸入性糖皮質激素進行治療,在急性加重時常需根據病情使用激素進行抗炎、平喘治療,前列腺素E2、血栓素B4和白三烯B4增多,導致內皮損傷,且使用糖皮質激素會導致脂肪分解,進一步誘導了血液的高凝性,Sneeboer等[30]人的研究同樣也發現這一點,與不使用糖皮質激素相比,全身性使用糖皮質激素 (OR: 2.31, 95%CI: 2.18–2.45) 和吸入性糖皮質激素 (OR: 2.17,95%CI: 1.72–2.86) 的 VTE 風險增加了兩倍。在本研究中,共有164例(9.9%)患者存在低蛋白血癥,結果顯示低蛋白血癥與VTE的發生顯著相關。這可能是由于低蛋白血癥導致血栓素A2生成增多,促進血小板聚集和過度活化,從而加速血栓形成[17],這也可能是慢性腎臟病或腎病綜合征易導致VTE發生的原因之一。研究表明機械通氣是VTE高危因素(OR: 6.782;95%CI: 2.94-15.66),機械通氣通過施加正壓將氣體壓入肺中這一重復過程,直接會導致一連串的炎癥介導反應,影響內皮細胞損傷,其次進行機械通氣的患者在活動上存在著一定的限制,影響靜脈血液回流。這一結果與王欣等人的研究結論相一致[7]。

本研究基于邏輯回歸分析得出的危險因素,對Padua評分進行了改良,制成了改良Padua評分,并對兩種評分進行了受試者工作特征曲線(ROC曲線)分析。結果顯示,這兩種量表均具備預測VTE發生的能力,通過在測試組和驗證組進行對比,ROC曲線的AUC分別為0.812>0.754、0.830>0.763,說明改良評分對VTE的區分度優于Padua評分,且決策曲線也顯示該模型具有較好的臨床凈收益。這對于及時識別高危VTE患者并提供干預治療具有重要意義。此外,改良后的Padua評分數據獲取方便,有助于臨床醫師在住院患者的VTE風險評估工作中更有效地開展相關工作。

綜上所述,Padua評分對VTE預測有效性較高,但與國外患者的預測結果相比仍存在偏差。這主要是因為Padua評分是基于西方人群制定的,其中某些危險因素在中國人群中并不完全適用。盡管本研究對Padua評分進行了改良,但由于樣本量較小且研究中心單一,因此仍需進行多中心、大樣本的研究以驗證改良效果,并探索適用于中國患者的內科甚至專科VTE預測模型。

利益沖突:所有作者聲明無利益沖突

靜脈血栓栓塞癥(venous Thromboembolism,VTE)包括深靜脈血栓(deep Vein Thrombosis,DVT)和肺栓塞(pulmonary Thromboembolism,PTE)。肺栓塞(PE)為全球第三大常見心血管病死因,僅次于冠狀動脈粥樣硬化性心臟病和腦卒中[1,2],其相關的死亡風險高達40%[3],肺栓塞的栓子多來源于下肢深靜脈血栓,70%的PTE患者合并下肢DVT[4]。肺栓塞的典型癥狀包括呼吸困難、咳嗽、心動過速、肺動脈高壓和血氧飽和度下降,這些表現常與其他呼吸系統疾病相似,容易導致漏診和誤診,因此PTE是呼吸系統疾病中的一個重要死亡原因。而目前VTE的確診手段是血管造影和深靜脈彩超兩種檢查方法[5],若將血管造影作為篩查手段,不僅會加重患者的經濟負擔,還會導致不必要的輻射和腎臟負擔。為了降低VTE的發生率,《內科住院病人靜脈血栓栓塞癥預防中國專家建議(2015年)》推薦在內科住院患者中應用Padua風險評估模型進行VTE風險篩查[6],但隨著評分在在國內的應用,發現Padua評分在國內預測效果要劣于國外[7],這可能是因為Padua模型[8]中的危險因素是基于西方人群的數據制定的,用于內科患者VTE的預測時,可能與中國患者存在差異[9,10],因此,有必要根據國內人群的特點以及不同內科疾病的情況,對Padua評分進行改良和優化。

1 對象與方法

1.1 研究對象

VTE組:回顧性的收集2019年3月-2023年7月于淮安市第一人民醫院呼吸內科住院患者中出院診斷為VTE的患者的臨床資料。DVT通過靜脈彩超確診,PTE通過CT肺動脈造影確診。排除標準:① 年齡<18周歲;② 住院時間<72 h;③ 因非呼吸內科疾病住院后轉入呼吸內科;④ 因病情需要轉入其他科室的患者;⑤ 入院時診斷VTE;⑥ 資料嚴重缺損者;⑦ 入院給予抗凝治療者 (如用低分子肝素對房顫病人預防性抗凝,不包括阿司匹林等抗血小板聚集藥物,但不包括住院期間發生VTE者);⑧ 因VTE入院(存在無明確病因的胸痛、咯血、呼吸困難及雙下肢不對稱性水腫等癥狀,且在入院前或入院2天內診斷VTE);最終共有51例患者納入VTE組。

非VTE組:同時期于淮安市第一人民醫院呼吸內科住院患者中出院未診斷VTE的患者為非VTE組并收集臨床資料。納入標準:住院期間未發生VTE者(高度懷疑者如存在無明確病因的胸痛、咯血、呼吸困難及雙下肢不對稱性水腫等癥狀需通過彩超或肺動脈造影排除,無相應癥狀者默認為未發生VTE);排除標準:① 入院及出院診斷為VTE者;② 年齡<18周歲;③ 住院時間<72 h;④ 因非呼吸內科疾病住院后轉入呼吸內科;⑤ 因病情需要轉入其他科室的患者;⑥ 資料嚴重缺損者;根據以往研究[7,11-15],考慮呼吸內科住院患者VTE發生風險高于普通內科,故研究設定呼吸內科住院患者VTE患病率為3.0%,允許的誤差為0.01,故樣本量估計為

根據研究中改良Padua量表評估VTE疾病發生的靈敏度為92.2%,特異度為59.2%。若取檢驗水準α=0.05,檢驗功效(1-β)=0.8,若達到相應檢驗功效,且考慮10%脫落率,應用公式計算驗證組最低樣本量,VTE組31例,非VTE組103例。最終夠收集驗證組160例,其中VTE患者40例,非VTE患者120例。本研究通過醫院倫理委員會批準(KY-2024-285-01)。

1.2 資料收集

1.2.1 基礎信息

整理并分析患者的基礎信息包括年齡、性別、身高、體重、體質量指數(BMI)、住院時間。

1.2.2 危險因素

包括Padua 風險評估模型中的危險因素[8],以及文獻中報道的危險因素:慢性阻塞性肺病、高血壓、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、糖尿病、慢性腎臟病或腎病綜合征、低蛋白血癥(血清白蛋白小于30g/L)、吸煙史、飲酒史、機械通氣(包括有創和無創通氣)、深靜脈置管等危險因素[7,16-18]。

1.2.3 實驗室指標

收集常見的臨床指標包括血常規、血凝四項、炎癥指標、生化指標、D-二聚體等,VTE組實驗室指標為診斷前首次化驗指標,若存在多次同類檢查結果以入院首次為準。

1.3 研究方法

分析臨床資料與VTE發生的相關性,將其中與VTE有顯著相關性的危險因素,即機械通氣、深靜脈置管、輸血、慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD,簡稱慢阻肺、慢性腎臟病或腎病綜合征、低蛋白血癥、冠心病與原Padua量表中的危險因素結合制定改良評分,并對所有患者進行改良Padua風險評估模型評分,比較2種風險評估模型評分情況。

1.4 統計學處理

采用SPSS26.0統計學軟件進行統計學分析。計量資料符合正態分布,用參數檢驗方法,獨立樣本T檢驗或單因素方差分析,不符合正態,用非參數檢驗方法:卡方檢驗。計數資料采用χ2檢驗或秩和檢驗。對危險因素與VTE發生的相關性分析采用單因素及多因素Logistic 回歸分析,利用擬合優度檢驗、校準曲線、決策曲線、受試者工作特征曲線(ROC)分析方法評判兩種風險評估工具對呼吸內科住院患者中VTE發生的預測效果,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般信息

共納入患者

圖1

VTE組入院原因

圖1

VTE組入院原因

圖2

非VTE組入院 原因

圖2

非VTE組入院 原因

2.2 VTE組及非VTE基本信息比較

VTE組與非VTE組的年齡、BMI、住院時間有統計學意義,且VTE組的年齡、BMI及住院時長均高于非VTE組。結果見表1。

2.3 VTE組及非VTE實驗室指標比較

通過對VTE組和非VTE組患者常規實驗室檢查結果的比較,我們發現了幾項指標與VTE發生存在統計學上的顯著關聯。這些指標包括平均紅細胞體積(MCV)、降鈣素原定量(PCT)、白蛋白(ALB)、谷丙轉氨酶(ALT)、谷草轉氨酶(AST)、尿素(UREA)和D-二聚體(D-dimer)。具體而言,VTE組患者的平均紅細胞體積、降鈣素原定量、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、尿素和D-二聚體水平較非VTE組顯著升高,提示這些指標的異常升高可能與VTE的發生存在一定關聯。相反,VTE組患者的白蛋白水平較非VTE組顯著降低。結果見表2。

2.4 危險因素與VTE相關性

通過對所有可能的危險因素進行了單因素Logistic回歸分析,顯示Padua評分中的多個因素與VTE的發生存在統計學上的顯著相關性(P<0.05)。這些因素包括惡性腫瘤、既往VTE病史、制動、血栓形成傾向、近期手術或創傷史、高齡、呼吸衰竭和正在接受激素治療。然而,肥胖、急性心肌梗死/缺血性卒中、急性感染以及風濕病等因素在VTE組和非VTE組患者中的差異未達到統計學意義。而在量表之外的危險因素中,發現機械通氣、輸血、慢性腎臟病或腎病綜合征、慢阻肺病史、冠心病病史、低蛋白血癥與 VTE 的發生有相關性(P<0.05),見表3。

2.5 改良padua評分的多因素Logistic回歸分析

根據單因素Logistic回歸結果及臨床情況,將慢阻肺病史、冠心病病史、慢性腎臟病及腎病綜合征病史、低蛋白血癥、輸血、機械通氣和深靜脈置管納入Padua評分中,進行多因素Logistic回歸分析。在Padua評分中,感染或風濕性疾病、近期手術或創傷、已有血栓形成傾向、既往VTE史以及活動性惡性腫瘤或在6個月內接受過放化療仍被視為高危因素。此外,低蛋白血癥、輸血和機械通氣亦被確定為發生VTE的高危風險因素,見表4。

2.6 Padua量表和改良Padua量表預測能力對比

根據OR值對新添加的危險因素進行對賦分,分別為低危(1分),中危(2分),高危(3分),所有的項目相加為單個患者的總分。結果見表5。采用Hosmer-Lemeshow擬合優度檢驗顯示模型擬合效果較好,Chi-Square=7.277,DF=6,P=0.296,見圖3。決策曲線顯示,閾值在0.10-0.80時所構建的預測模型具有較好的臨床凈收益(圖4)。

圖3

改良Padua評分的校準曲線

圖3

改良Padua評分的校準曲線

圖4

改良Padua評分的決策曲線

圖4

改良Padua評分的決策曲線

通過受試者工作特征曲線(ROC曲線)對比兩種評分的預測能力(圖5),顯示Padua評分在呼吸內科疑診VTE患者中的最佳臨界值為1.5分,約登指數達到最高水平為0.425,對應的靈敏度為84.3%,特異度為58.2%,曲線下面積(AUC)為0.754(95%CI:0.693-0.815,P<0.001)。而改良Padua評分的最佳臨界值為2.5分,約登指數達到最高水平為0.514,其對應的靈敏度為92.2%,特異度為59.2%,AUC為0.812(95%CI: 0.759-0.865,P<0.001)。對比兩種評分的AUC差異為0.058(95%CI: 0.012-0.105),Z檢驗值為2.442,有統計學差異(P<0.05),見表6。根據最佳臨界值結果,將改良Padua量表得分<3分定義為低危風險,≥3分定義為高危風險,且定義為VTE高危患者發生VTE的風險是低危患者的17.084倍(95%CI: 6.126-47.649,P<0.001)。

圖5

測試組ROC曲線對比

圖5

測試組ROC曲線對比

2.7 改良Padua量表的驗證

根據樣本量計算,我們收集140名患者數據進行驗證,結果表明改良Padua量表的AUC(0.830,95%CI: 0.763-0.898,P<0.001)仍高于Padua量表(0.763,95CI: 0.682-0.844,P<0.001),見表7。且在最佳臨界值為2.5分,對應的靈敏度為95.2%,特異度為60.0%。見圖6。

圖6

驗證組ROC曲線對比

圖6

驗證組ROC曲線對比

3 討論

靜脈血栓栓塞(VTE)是一種復雜的多因素疾病,其風險因素包括先天遺傳因素和后天獲得因素,因此每位住院患者都可能面臨不同的VTE發生風險[19]。在呼吸內科的住院患者中,常見的危險因素包括肺部感染引起的炎癥浸潤、慢性呼吸疾病導致的肺血管阻力增加,以及肺癌引起的血液高凝狀態等。因此,對于以感染和慢性呼吸疾病為常見病因的呼吸科而言,能夠高效準確地預測VTE的發生并采取規范的預防措施,將有助于減輕患者的痛苦并降低其經濟負擔。本研究旨在基于國內呼吸內科住院人群對Padua評分進行改良,以期實現上述目標。

本研究結果表明,患者的年齡、BMI、住院時間與VTE的發生之間存在顯著統計學差異。VTE組的年齡中位數為73歲(63-78),符合Padua評分中高齡標準(>70歲)。然而,非VTE組的年齡中位數也為67歲,這與呼吸內科住院患者普遍偏老年化有關。在本研究中,雖然VTE組的BMI存在統計學差異,其中位數已達到國內超重標準,但仍遠低于Padua評分中對肥胖的定義(BMI≥30 kg/m2)。這可能與呼吸內科患者多為慢性消耗性疾病、整體體重偏輕有關。此外,評分量表中的肥胖是基于世界衛生組織(WHO)的BMI分級定義的[20],有研究顯示,即使在所有內科住院患者中,肥胖患者僅占1.8%,而在VTE患者中的比例更低[21],因此,有必要根據國內情況對Padua評分中BMI的標準進行調整。

本研究發現,平均紅細胞體積、降鈣素原定量、白蛋白、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶、尿素和D-二聚體與VTE的發生之間存在顯著統計學關系。然而,盡管平均紅細胞體積、降鈣素原定量、谷丙轉氨酶、谷草轉氨酶和尿素均顯示出統計學差異,但其數值波動仍在正常范圍內,因此對臨床上預測VTE的發生缺乏明顯指導價值。本研究還發現呼吸內科住院患者的血清白蛋白普遍偏低,且VTE組的白蛋白水平明顯低于非VTE組,差異具有顯著統計學意義,這與彭清等的研究結果一致[22,23]。 在D-二聚體方面,本研究同國內外諸多研究一致[17,24-26],即VTE組的D-二聚體水平顯著升高,這為VTE的發生提供了重要提示。因此,D-二聚體在臨床中常作為判斷VTE發生的重要標志物[27]。

本研究將Padua評分中的危險因素與文獻報道中提到的慢阻肺病史、輸血等因素進行了單因素Logistic回歸分析,發現機械通氣、輸血、慢性腎臟病或腎病綜合征、慢阻肺病史、冠心病病史及低蛋白血癥與VTE的發生存在相關性。其中,慢阻肺病史被認為是呼吸內科住院患者的重要危險因素[28],這可能與慢阻肺患者易出現慢性缺氧和血液高凝狀態有關[29],此外,慢阻肺患者通常會長期使用吸入性糖皮質激素進行治療,在急性加重時常需根據病情使用激素進行抗炎、平喘治療,前列腺素E2、血栓素B4和白三烯B4增多,導致內皮損傷,且使用糖皮質激素會導致脂肪分解,進一步誘導了血液的高凝性,Sneeboer等[30]人的研究同樣也發現這一點,與不使用糖皮質激素相比,全身性使用糖皮質激素 (OR: 2.31, 95%CI: 2.18–2.45) 和吸入性糖皮質激素 (OR: 2.17,95%CI: 1.72–2.86) 的 VTE 風險增加了兩倍。在本研究中,共有164例(9.9%)患者存在低蛋白血癥,結果顯示低蛋白血癥與VTE的發生顯著相關。這可能是由于低蛋白血癥導致血栓素A2生成增多,促進血小板聚集和過度活化,從而加速血栓形成[17],這也可能是慢性腎臟病或腎病綜合征易導致VTE發生的原因之一。研究表明機械通氣是VTE高危因素(OR: 6.782;95%CI: 2.94-15.66),機械通氣通過施加正壓將氣體壓入肺中這一重復過程,直接會導致一連串的炎癥介導反應,影響內皮細胞損傷,其次進行機械通氣的患者在活動上存在著一定的限制,影響靜脈血液回流。這一結果與王欣等人的研究結論相一致[7]。

本研究基于邏輯回歸分析得出的危險因素,對Padua評分進行了改良,制成了改良Padua評分,并對兩種評分進行了受試者工作特征曲線(ROC曲線)分析。結果顯示,這兩種量表均具備預測VTE發生的能力,通過在測試組和驗證組進行對比,ROC曲線的AUC分別為0.812>0.754、0.830>0.763,說明改良評分對VTE的區分度優于Padua評分,且決策曲線也顯示該模型具有較好的臨床凈收益。這對于及時識別高危VTE患者并提供干預治療具有重要意義。此外,改良后的Padua評分數據獲取方便,有助于臨床醫師在住院患者的VTE風險評估工作中更有效地開展相關工作。

綜上所述,Padua評分對VTE預測有效性較高,但與國外患者的預測結果相比仍存在偏差。這主要是因為Padua評分是基于西方人群制定的,其中某些危險因素在中國人群中并不完全適用。盡管本研究對Padua評分進行了改良,但由于樣本量較小且研究中心單一,因此仍需進行多中心、大樣本的研究以驗證改良效果,并探索適用于中國患者的內科甚至專科VTE預測模型。

利益沖突:所有作者聲明無利益沖突