引用本文: 唐寒梅, 陳小龍, 盧飛騰, 傅燕艷, 胡旺, 詹文韻, 黃鵬. 欺凌行為與青少年非自殺性自傷關系的 Meta 分析. 中國循證醫學雜志, 2018, 18(7): 707-714. doi: 10.7507/1672-2531.201711070 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

非自殺性自傷(non-suicidal self-injury,NSSI)是指在無自殺意圖的情況下,直接、故意、反復地傷害自己的身體,且不會導致死亡的行為[1]。有研究指出[2],青少年是 NSSI 的多發群體。在美國社區青少年 NSSI 的發生率為 18%~28%;加拿大青少年 NSSI 發生率為 15%。全球青少年 NSSI 的終身患病率高達 17.2%[3]。在中國,青少年 NSSI 的檢出率為 5.4%~23.2%[4-7]。近年來國內外的原始研究發現,欺凌、被欺凌行為能正向預測青少年 NSSI 的發生,但由于研究對象、樣本量、研究地區等差異,不同的研究結果存在較大的差異。雖然國外已有 Meta 分析對兩者相關性進行了評價,但是欺凌類型僅限被欺凌者,未進行其他類型行為的系統評價,因此本研究擬通過 Meta 分析方法匯總國內外已有的相關研究,探討青少年欺凌、被欺凌、欺凌-被欺凌與非自殺性自傷行為的關系,為 NSSI 的影響因素研究和預防控制提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 研究類型

國內外公開發表的青少年欺凌行為與非自殺性自傷相關性的現況調查(橫斷面研究)。

1.1.2 研究對象

研究對象為青少年,年齡范圍在 12~18 歲之間。

1.1.3 暴露因素

欺凌行為的定義為:在過去 12 個月內,個體或群體對其他個體或群體進行持續、反復的負面行為,這些負面行為可以為言語方面如嘲笑、起外號等,身體接觸如打、踢、推搡等,也可以是散布謠言孤立別人等[8],與暴力或者攻擊行為有所區別。被欺凌即個體或群體被其他個體或群體實施上述行為;欺凌-被欺凌指同時具有欺凌、被欺凌兩種行為。

1.1.4 結局指標

NSSI 發生率。由于 NSSI 是 2013 年才作為一種獨立的診斷納入 DSM(精神疾病診斷與統計手冊),故在此之前表達為“自傷”、“自殘”、“故意自我傷害”等行為的文獻均納入本研究,但是僅限于根據文中信息可明確判斷該行為不以自殺為目的。

1.1.5 排除標準

① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 數據無法利用的文獻;④ 缺乏重要信息且聯系作者未回復者。

1.2 文獻檢索策略

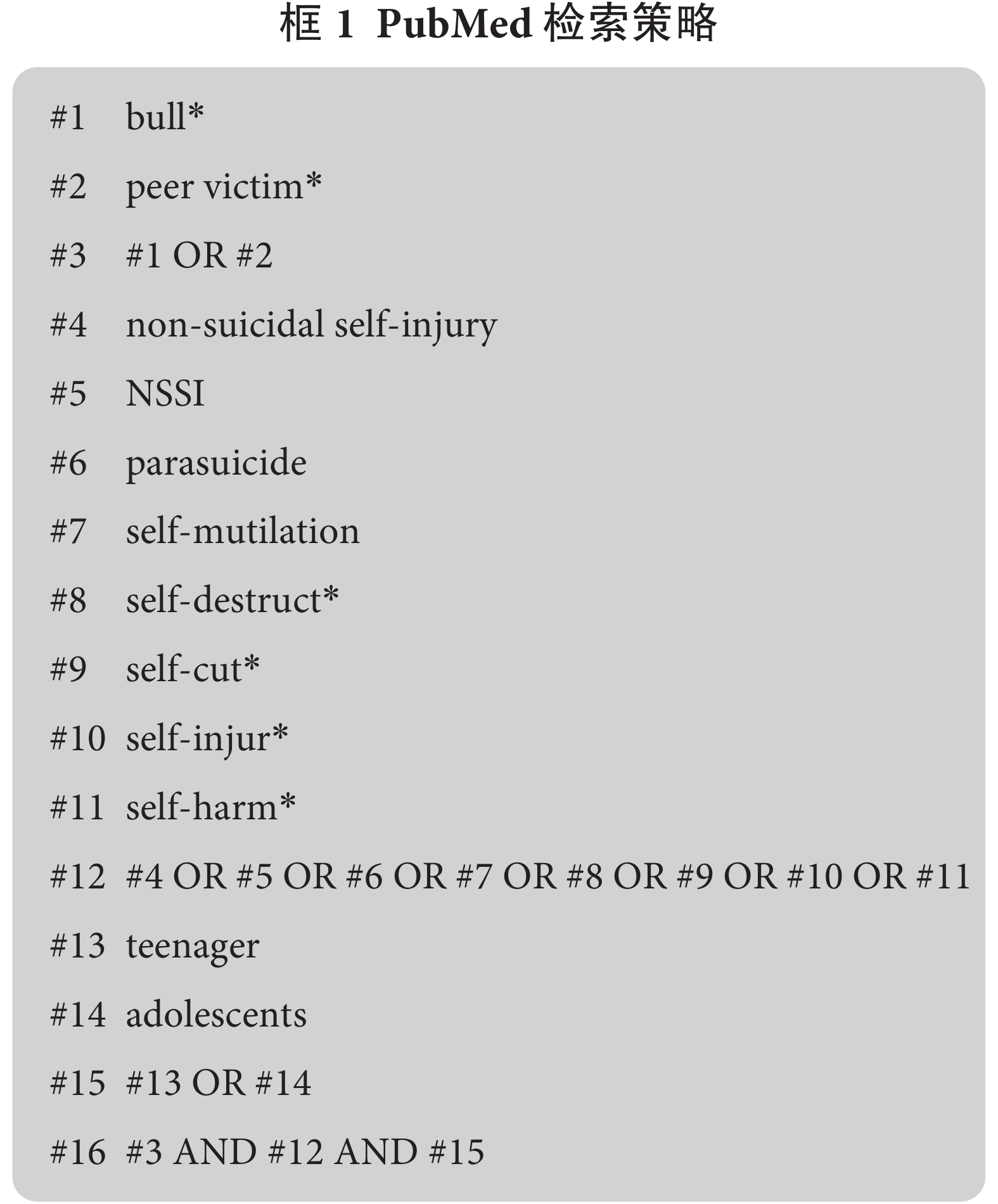

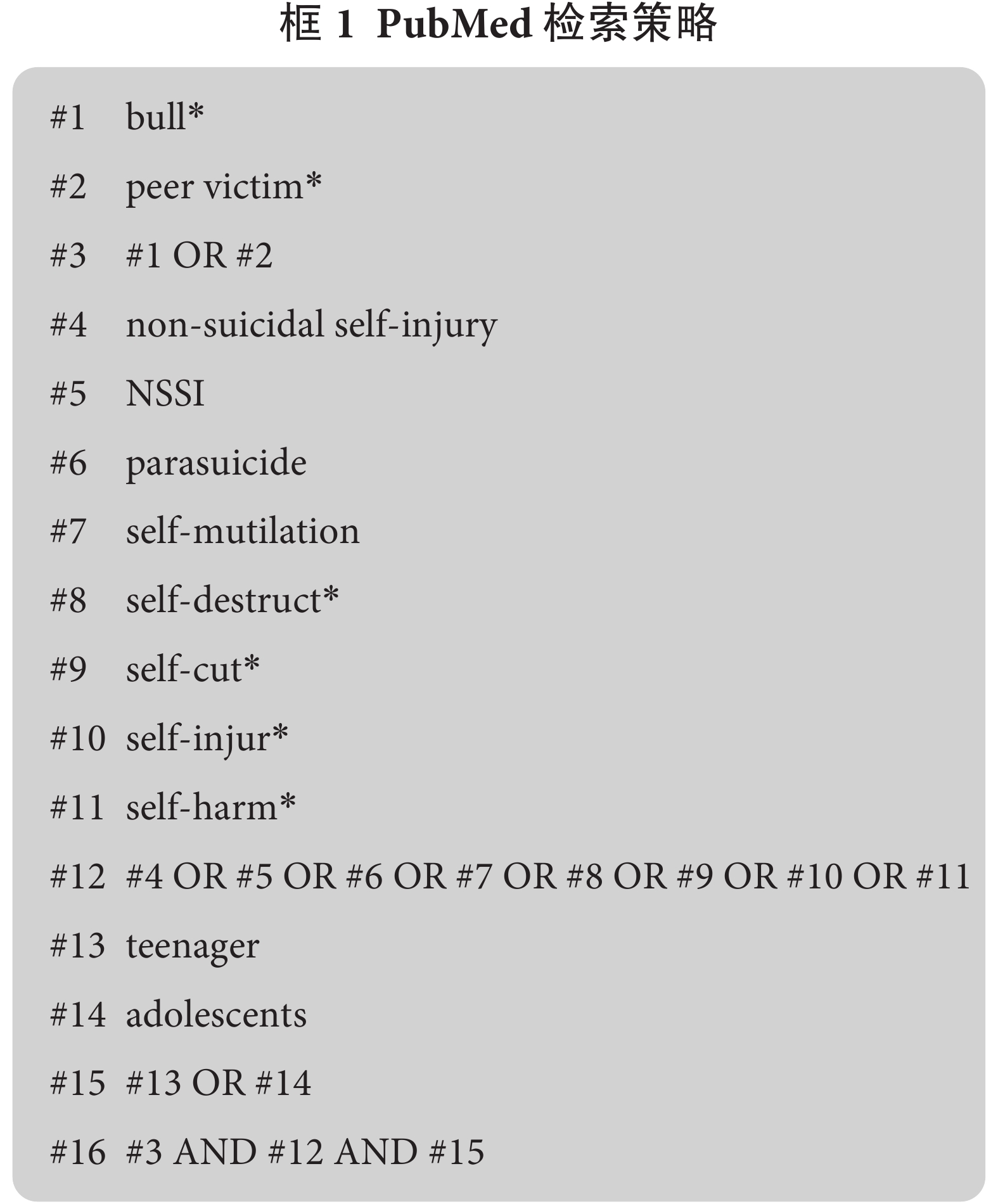

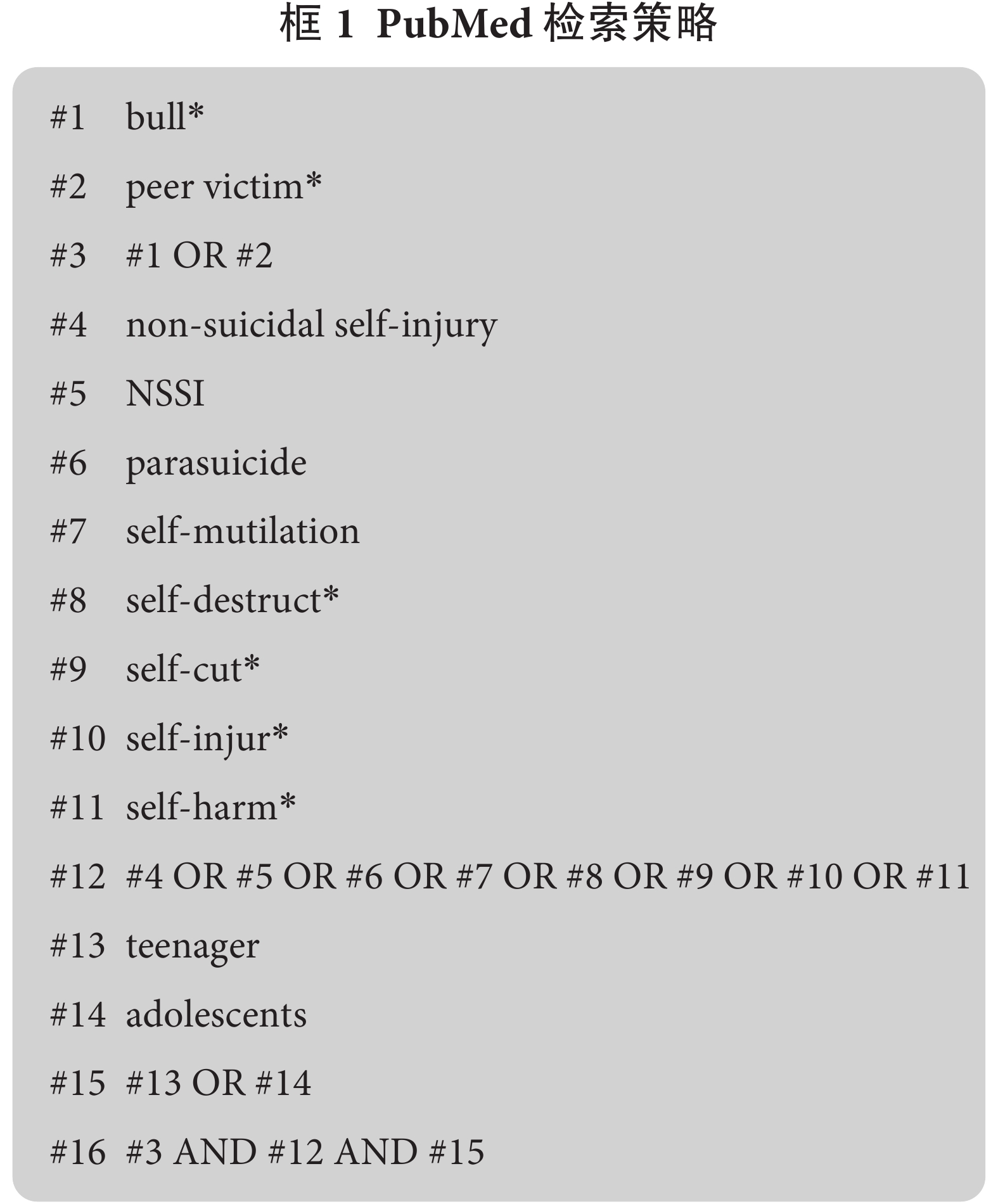

計算機檢索 PubMed、MEDLINE、EMbase、The Cochrane Library、CNKI、WanFang Data 數據庫,搜索欺凌行為與青少年非自殺性自傷相關的研究,檢索時間均為建庫截至 2017 年 9 月 1 日。中文檢索詞包括欺凌、欺負、非自殺性自傷、自傷、自殘等;英文檢索詞包括 bull、peer victim、self-harm、self-injury、self-cut、self-destruct、auto-mutilat、auto-destruct、self-mutilation、parasuicide、NSSI、DSH、adolescents、teenager 等。采用主題詞和關鍵詞相結合的方法進行檢索。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選和資料提取

由 2 位評價員獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷,缺乏的資料盡量與作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以確定最終是否納入。資料提取主要內容包括:① 納入研究的基本信息,包括第一作者、發表時間等;② 研究對象的基線特征,包括各組的樣本數、患者的年齡、性別等;③ 干預措施的具體細節、隨訪時間等;④ 偏倚風險評價的關鍵要素;⑤ 所關注的結局指標和結果測量數據。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

橫斷面研究采用美國衛生保健質量和研究機構(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推薦的質量評價標準進行偏倚風險評價[9]。包含 11 個條目,“是”計 1 分,答“否”或“不清楚”計 0 分,總分 11 分。評分 0~3 分為低質量文獻,4~7 分為中等質量文獻,8~11 分為高質量文獻。

1.5 統計分析

采用 CMA(Comprehensive Meta-Analysis)2.2 軟件進行 Meta 分析。采用 OR 值及其 95%CI 為合并效應量。首先,通過 χ2 檢驗及 I2 統計量判斷研究結果間是否存在異質性。當 P≥0.1 且 I2≤50% 時,說明結果間異質性較小,采用固定效應模型進行數據的合并;反之,則采用隨機效應模型進行 Meta 分析。對于明顯存在的異質性采用 Meta 回歸、亞組分析或敏感性分析等方法進行分析;通過漏斗圖和 Egger’s 回歸檢測發表偏倚。

2 結果

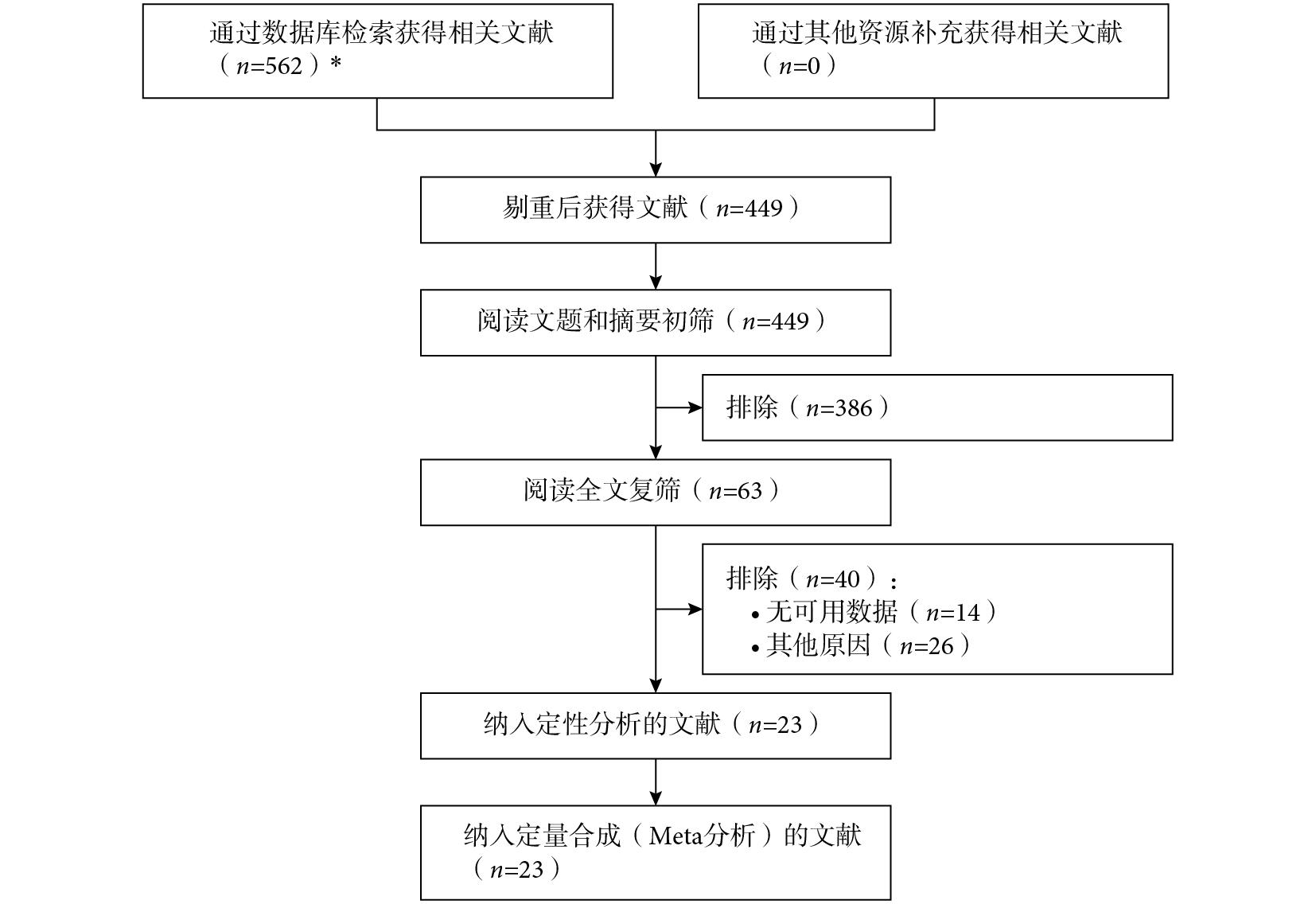

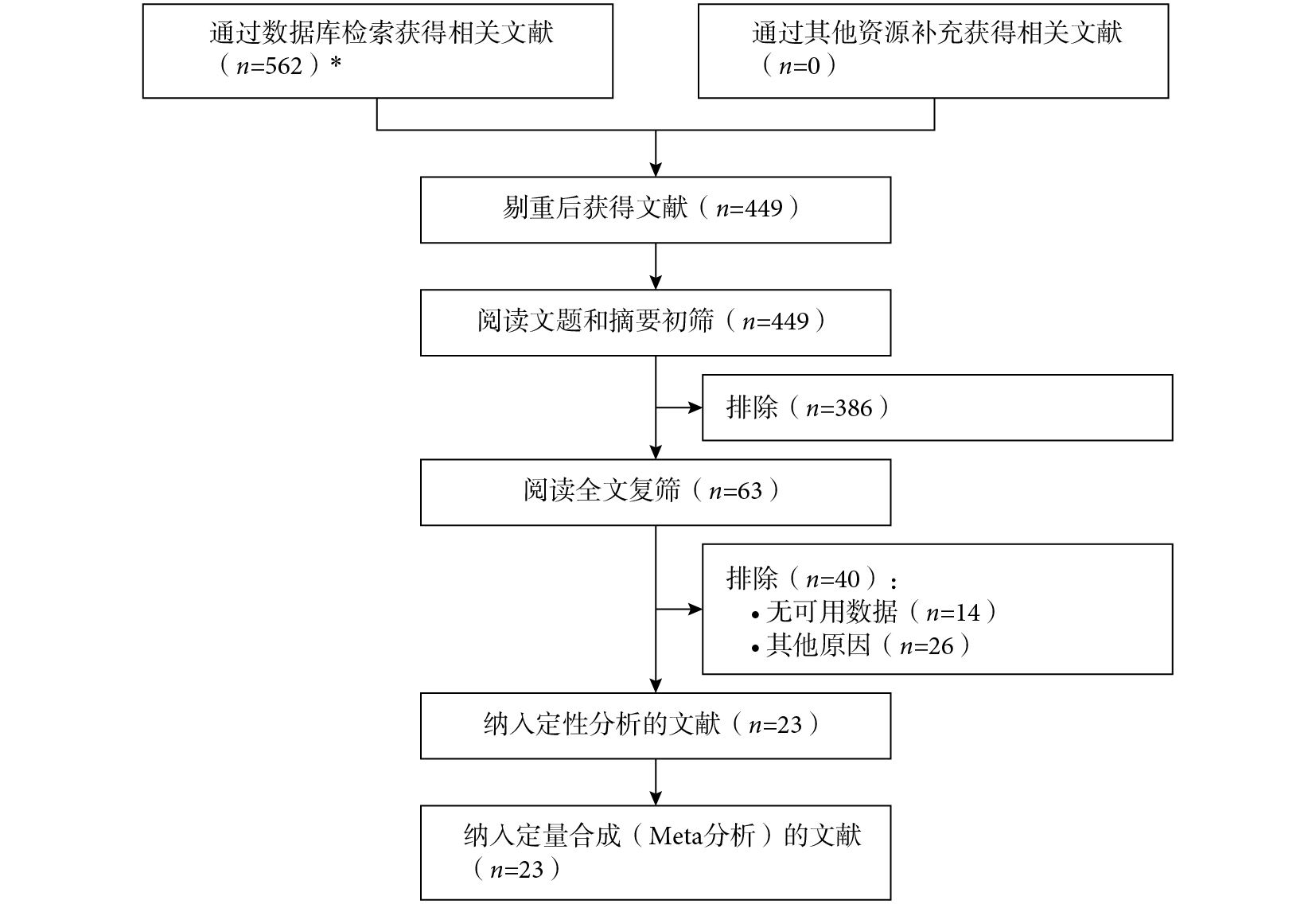

2.1 文獻篩選流程及結果

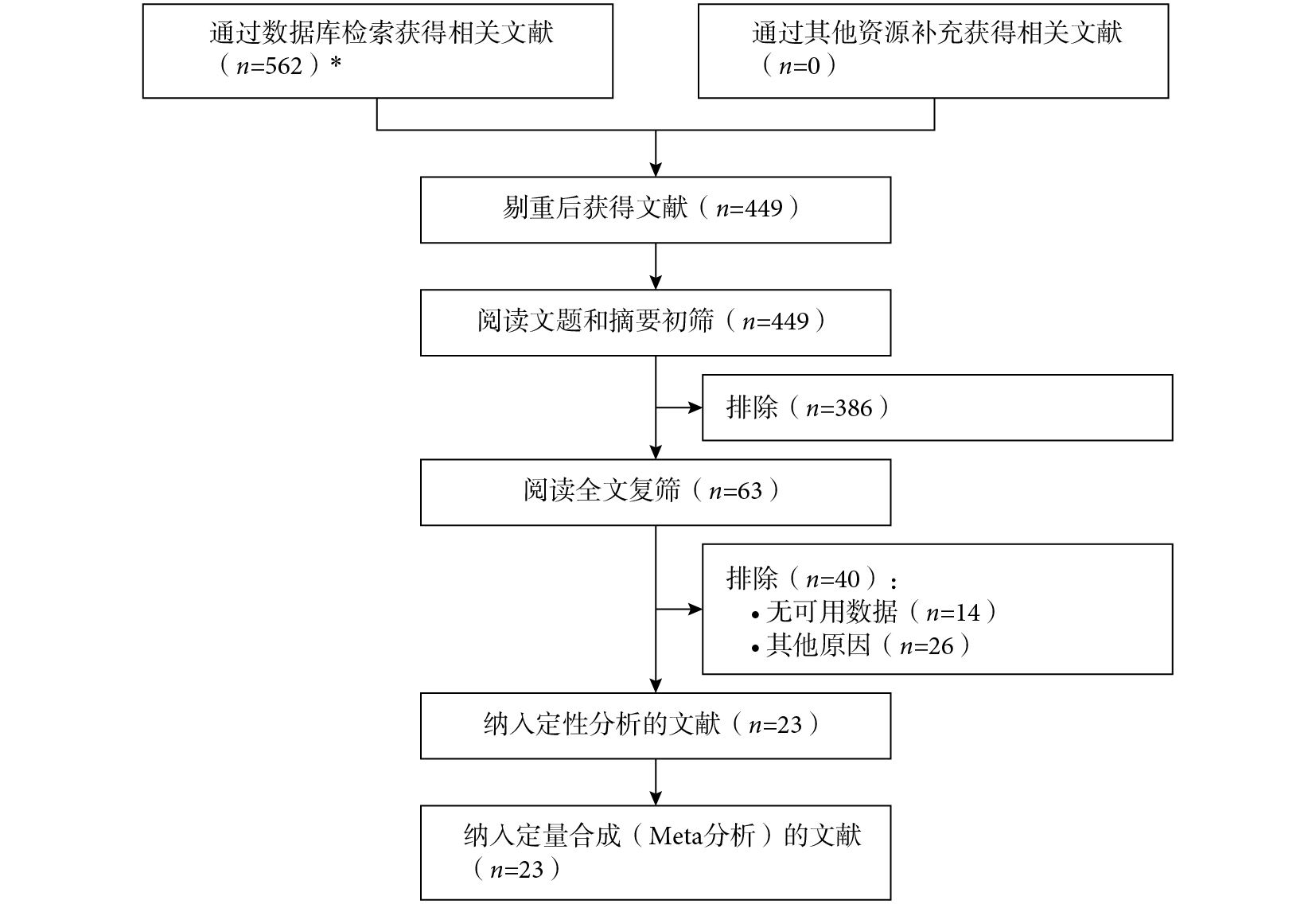

初檢共獲得相關文獻 562 篇,經逐層篩選最終納入 23 個研究[10-32]。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(

2.2 納入文獻的基本特征與偏倚風險評價結果

納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果見表 1。

2.3 Meta 分析結果

2.3.1 被欺凌與 NSSI 的關系

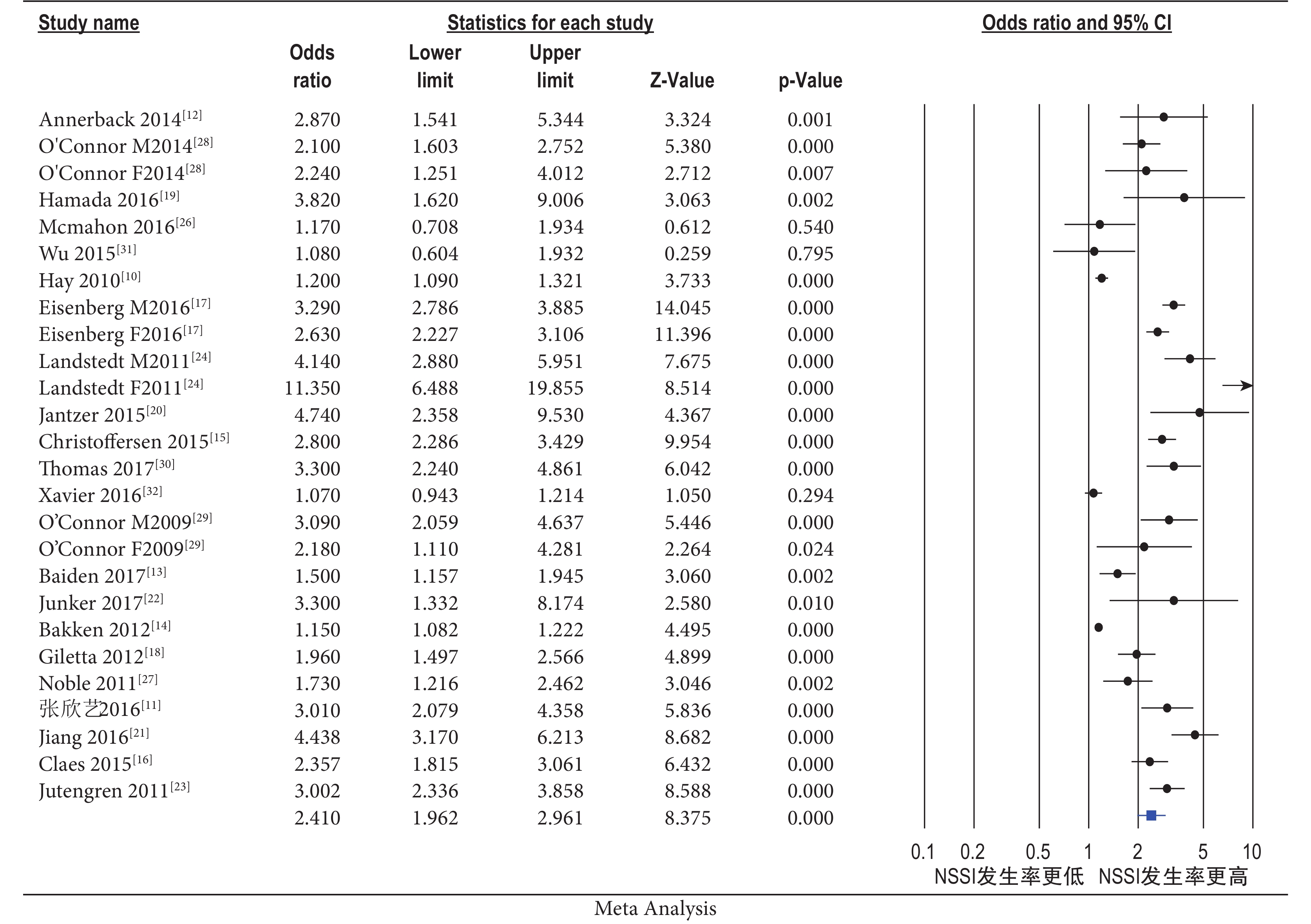

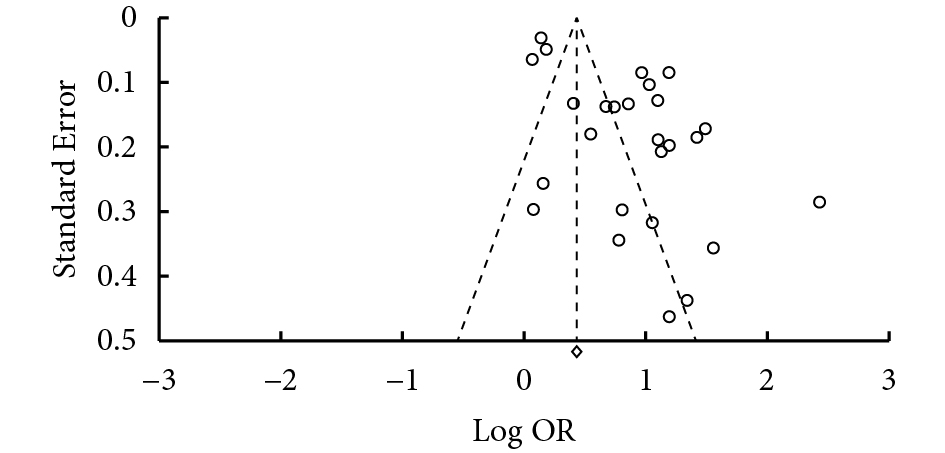

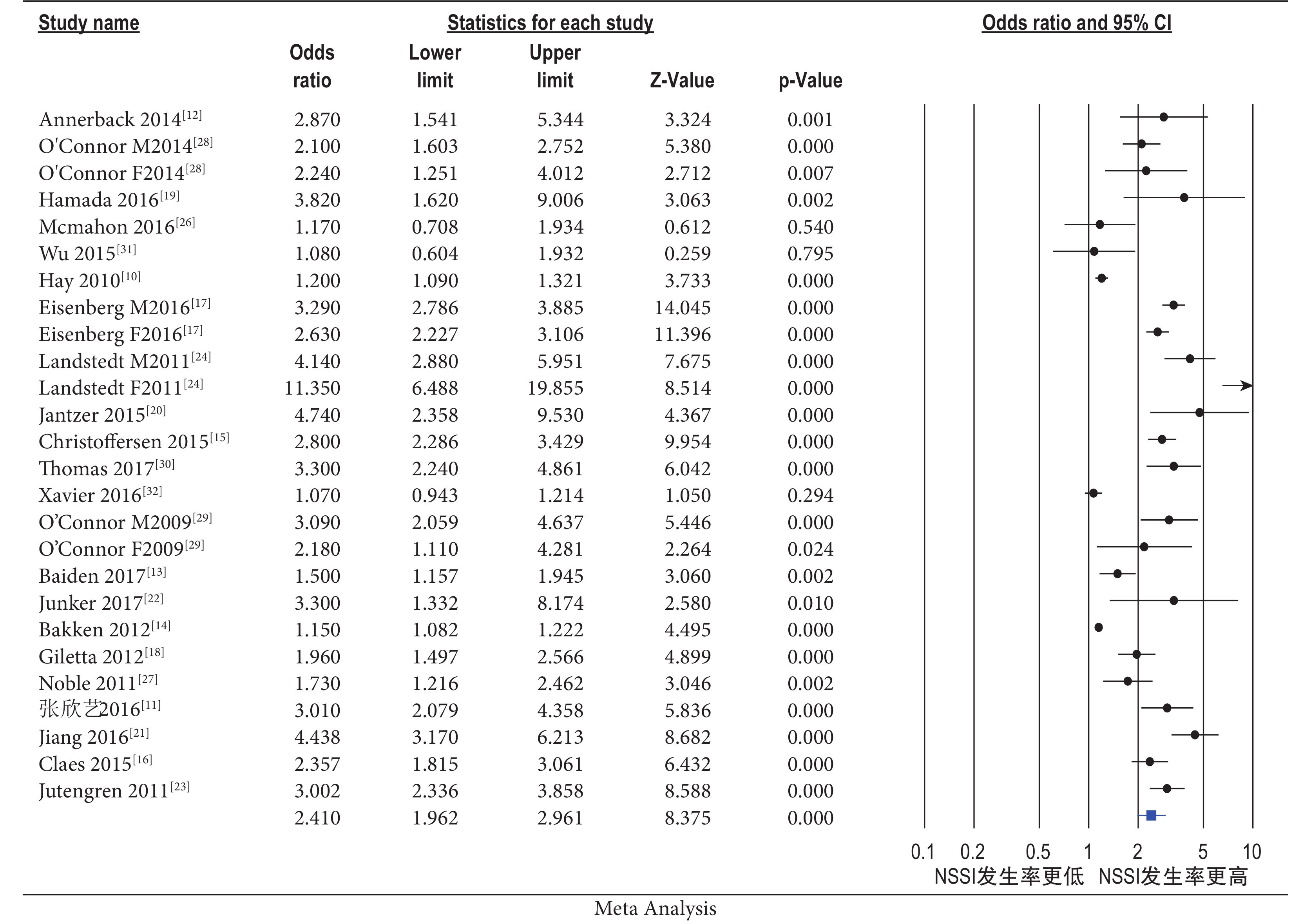

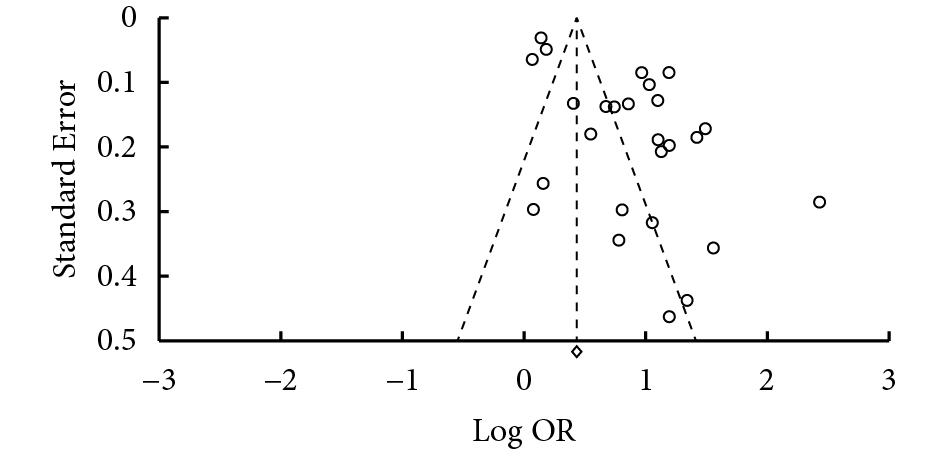

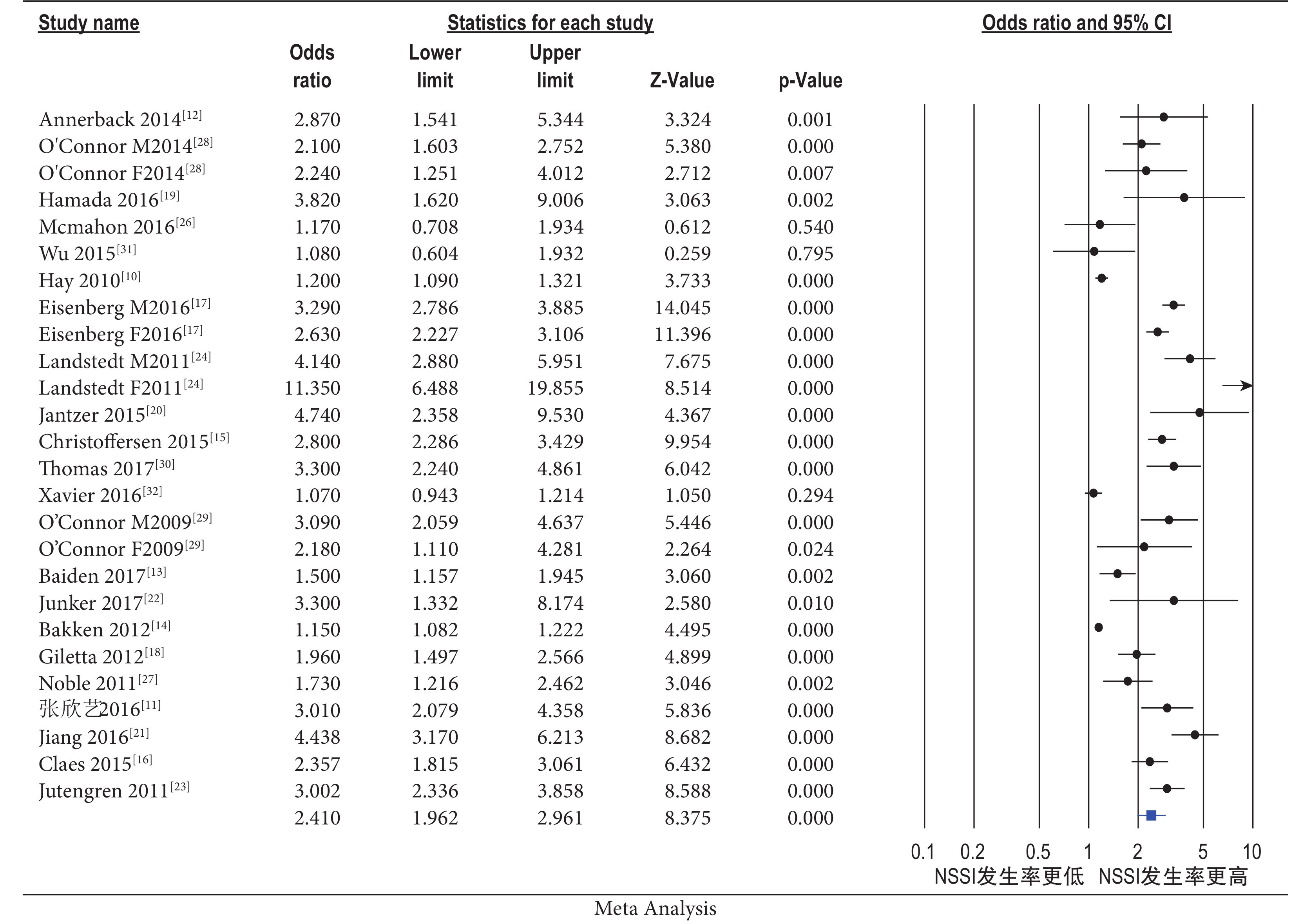

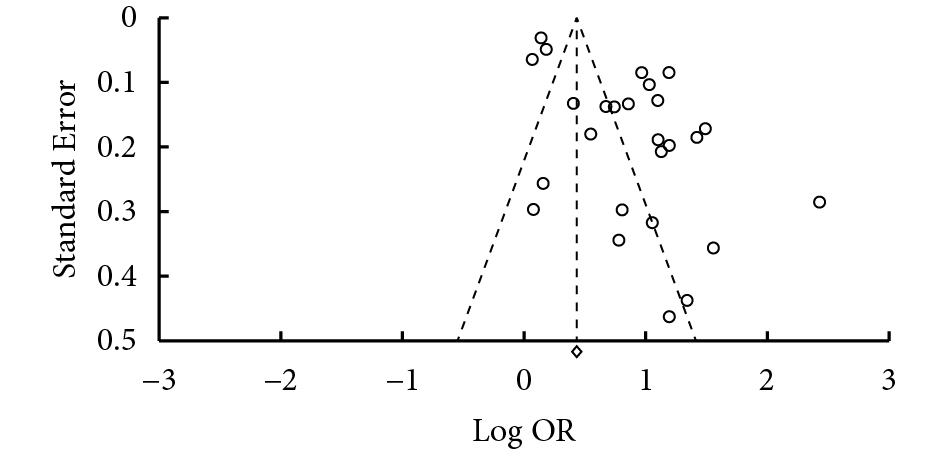

共納入 22 個研究[10-25, 27-32]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,被欺凌的青少年發生 NSSI 的風險為未被欺凌者的 2.41 倍[OR=2.41,95%CI(1.96,2.96),P<0.001](圖 2)。逐一剔除每一個研究的敏感性分析發現,結果無實質性變化,提示合并效應值具有較高的穩定性。但漏斗圖顯示圖形不對稱明顯;Egger’s 回歸(t=4.56,P<0.05),也提示可能存在發表偏倚(圖 3)。

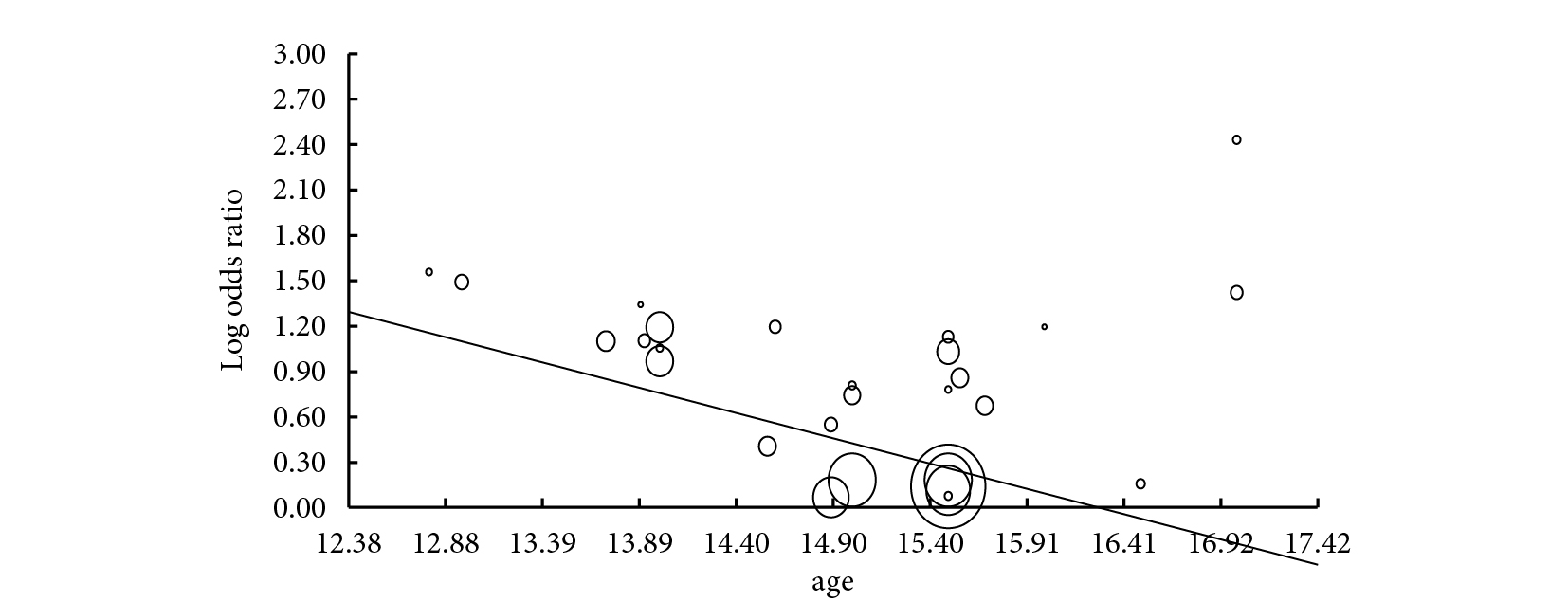

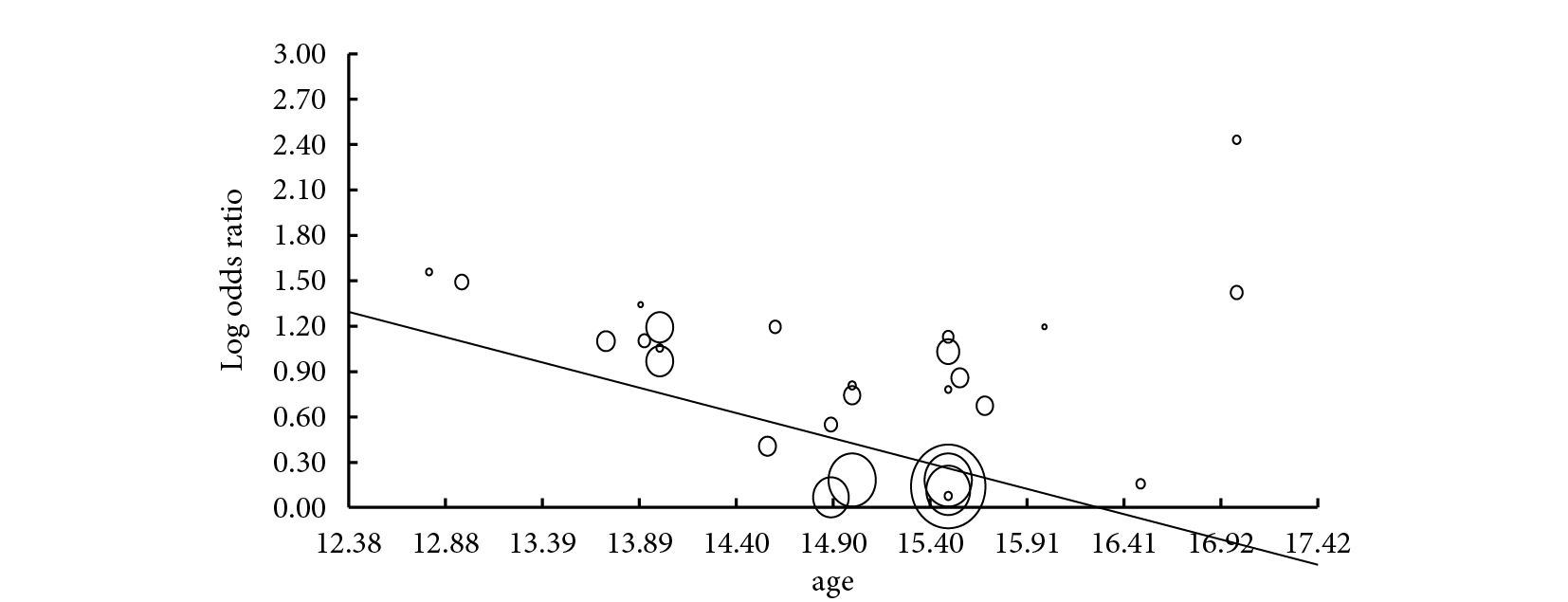

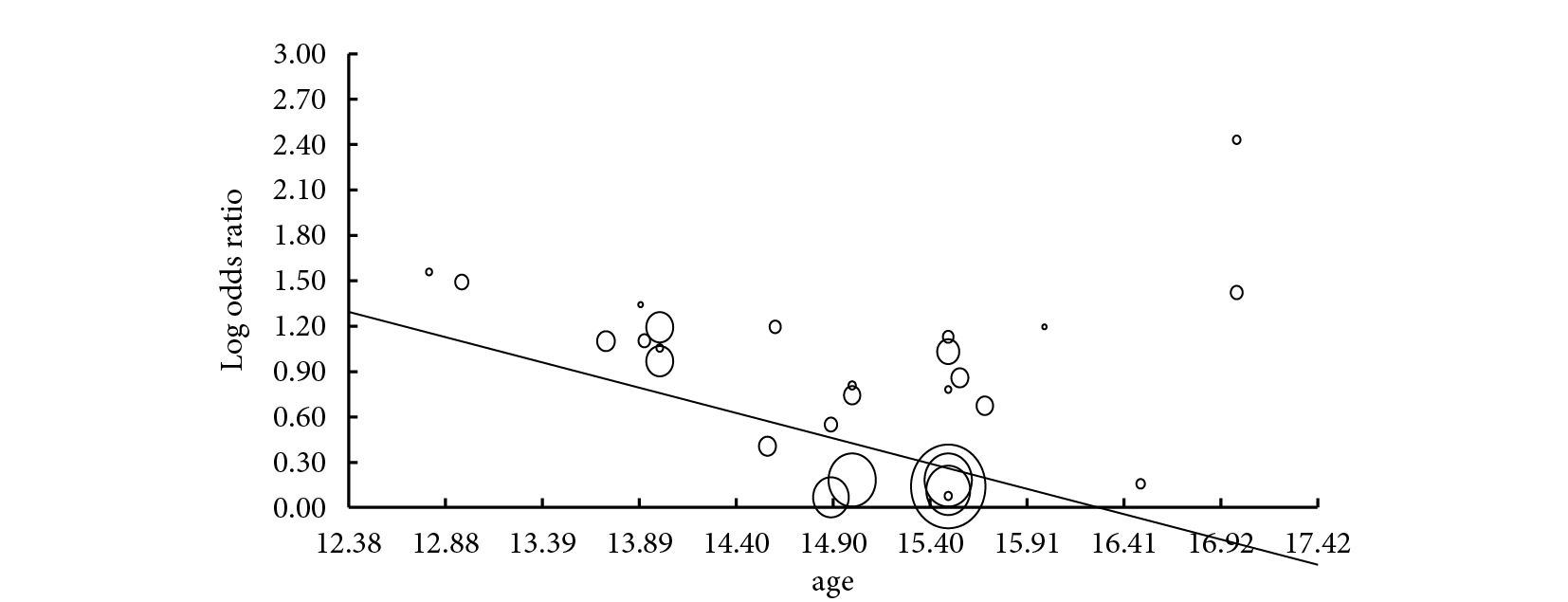

以研究對象的平均年齡作為協變量,選用限制性最大似然法進行單因素 Meta 回歸分析。結果表明,研究對象年齡越小,報告的被欺凌與 NSSI 關聯強度越大,即年齡越小的研究對象遭受欺凌后更容易發生 NSSI 行為[B=–0.33,95%CI(–0.38,–0.28),P<0.001](圖 4)。對性別、文化背景、抽樣方法、樣本來源進行亞組分析,結果顯示,不同的文化背景下,被欺凌與 NSSI 的關系的效應值存在顯著差異(P=0.003),相對而言,大洋洲的研究效應值要高于其他洲,美洲的研究效應值較低(表 2)。

圖2

被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖2

被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖3

被欺凌與 NSSI 關系的漏斗圖

圖3

被欺凌與 NSSI 關系的漏斗圖

圖4

年齡對青少年受欺凌與 NSSI 效應值的影響

圖4

年齡對青少年受欺凌與 NSSI 效應值的影響

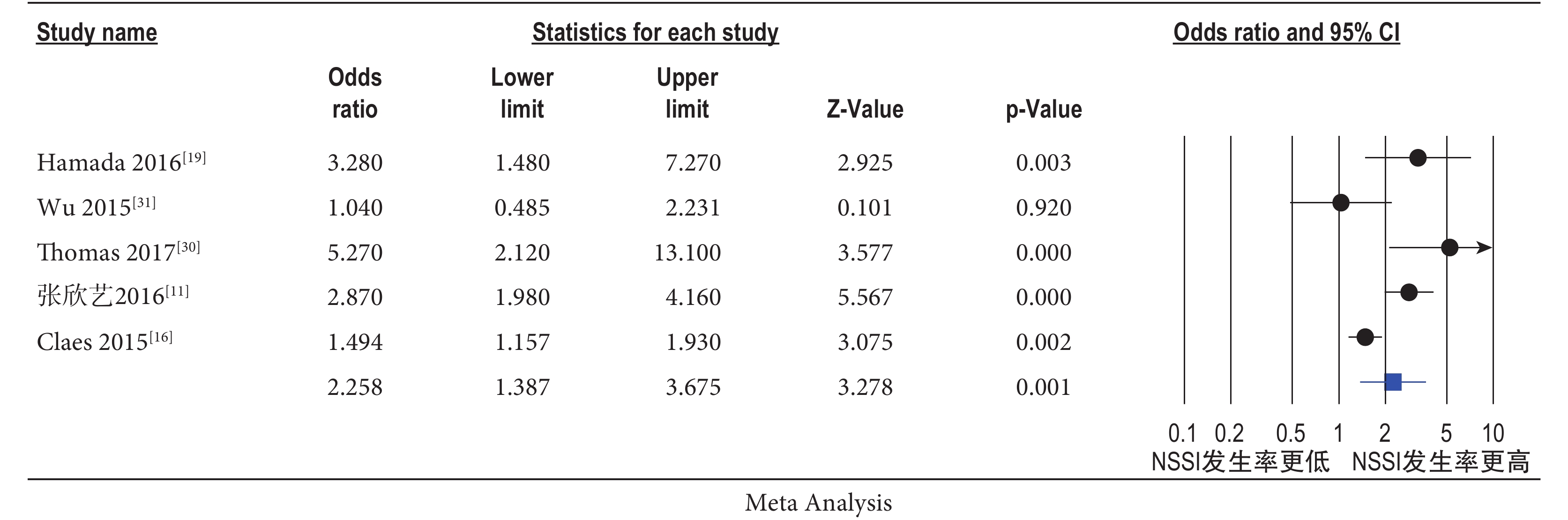

2.3.2 欺凌與 NSSI 的關系

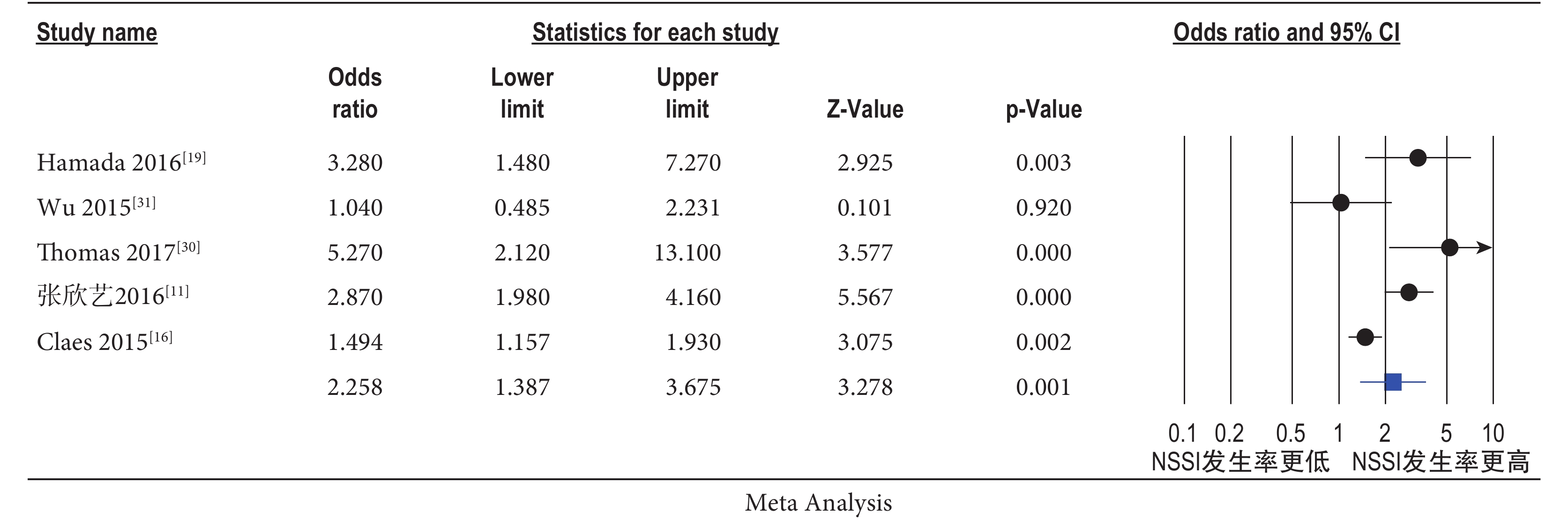

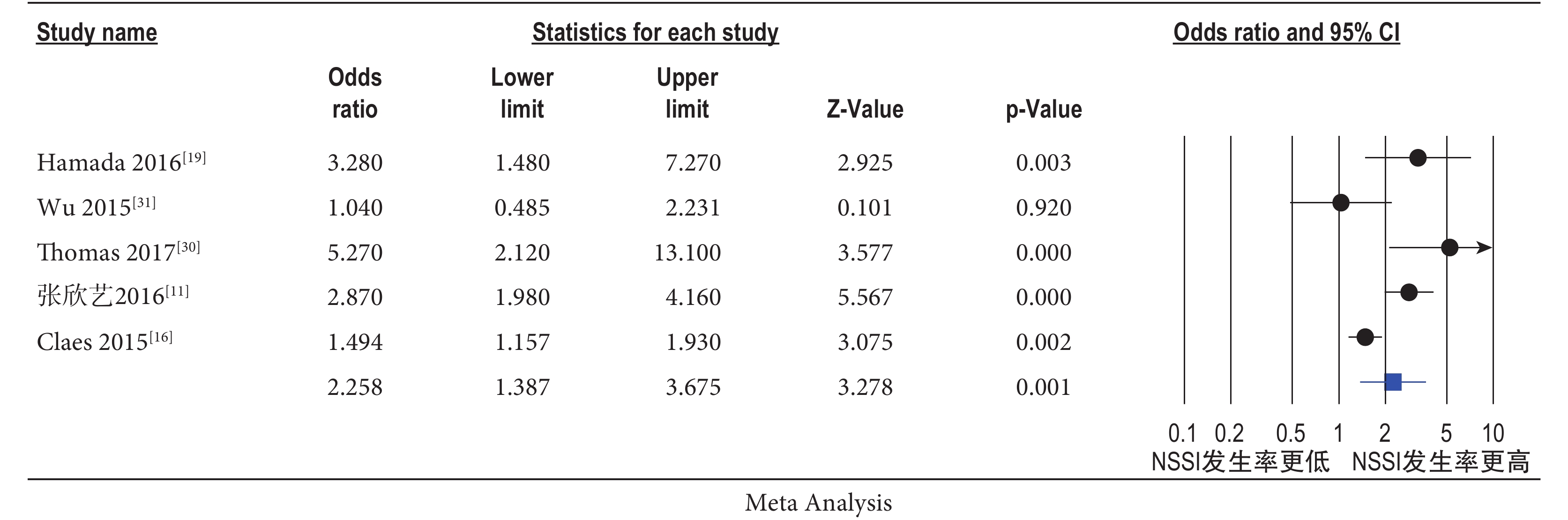

共納入 5 個研究[11, 16, 19, 30, 31]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,欺凌者發生 NSSI 的風險為無欺凌行為者的 2.26 倍[OR=2.26,95%CI(1.39,3.68),P=0.001](圖 5)。

圖5

欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖5

欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

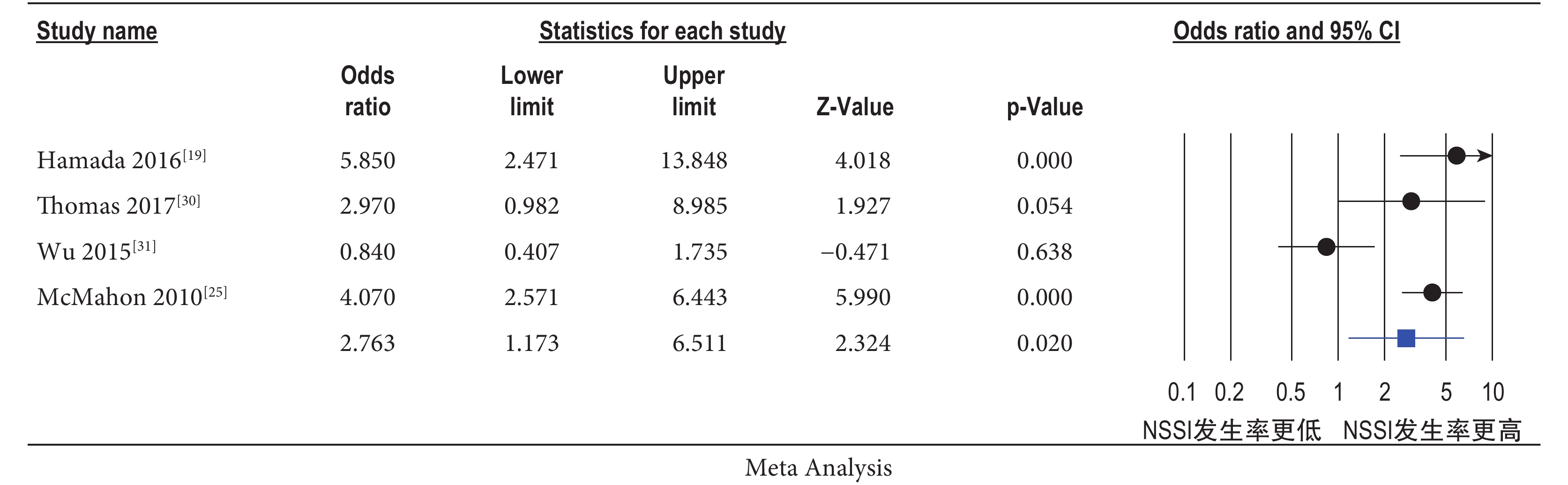

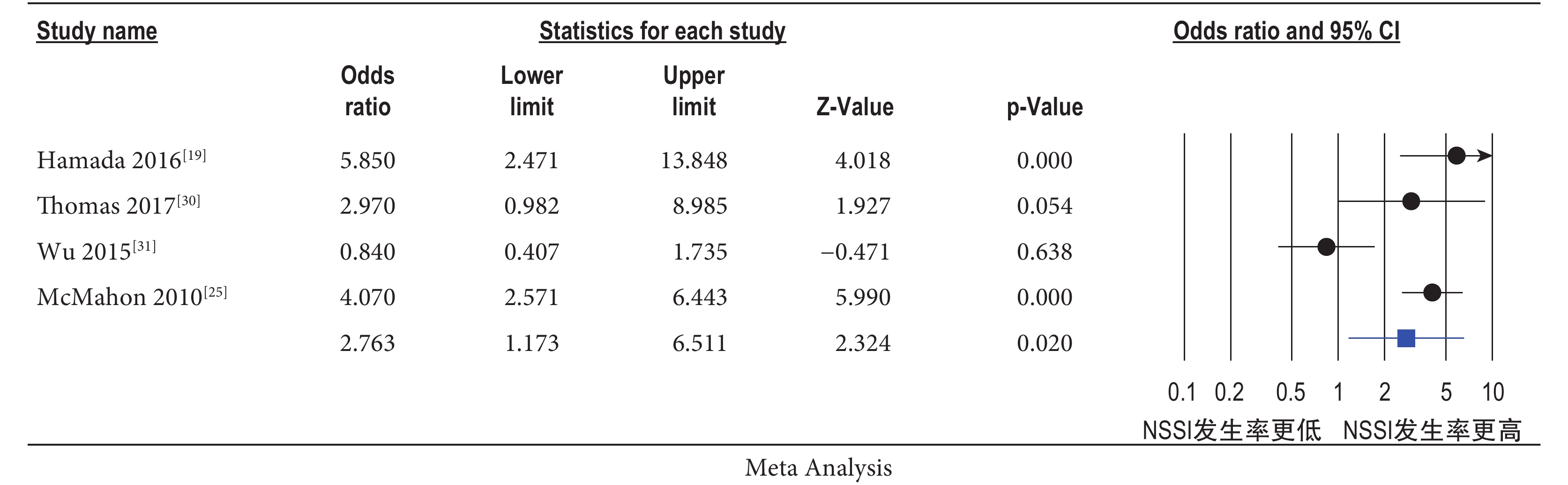

2.3.3 欺凌-被欺凌與 NSSI 的關系

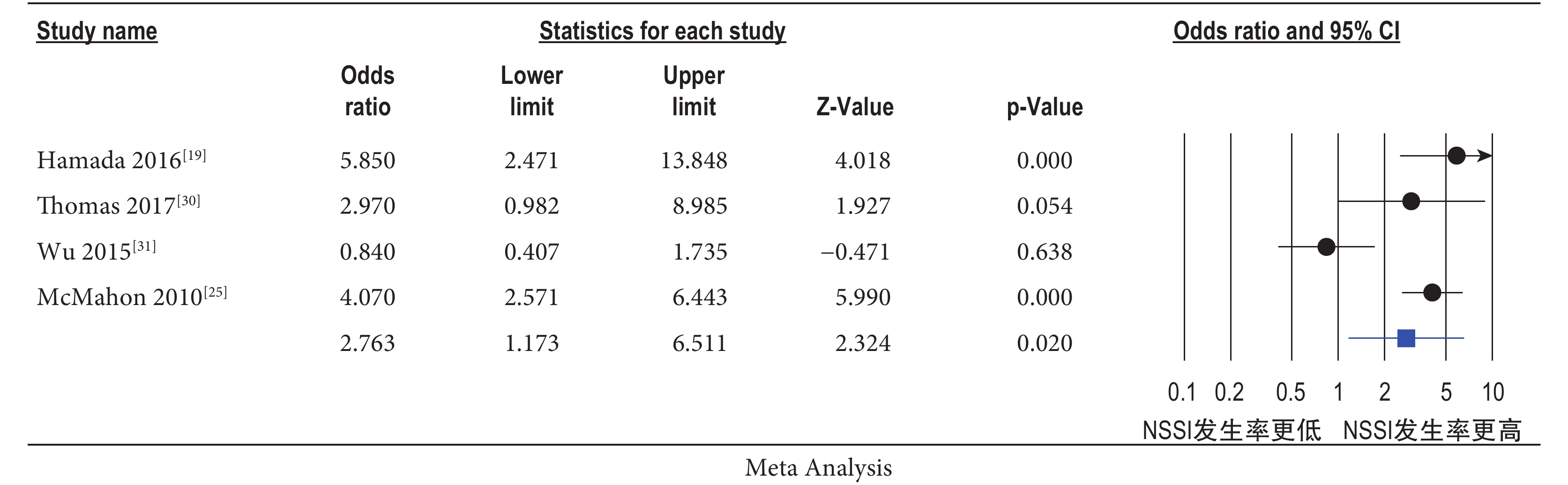

共納入 4 個研究[19, 25, 30, 31]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,同時具有欺凌和被欺凌行為者發生 NSSI 的風險是無欺凌-被欺凌行為者的 2.76 倍[OR=2.76,95%CI(1.17,6.51),P=0.02](圖 6)。

圖6

欺凌-被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖6

欺凌-被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

3 討論

NSSI 是一種嚴重影響青少年身心健康的病理性行為,其發生率高、危害大,已成為一個重要的公共衛生問題。NSSI 是一種復雜的病理性行為,受到多種因素影響且各因素之間的交互作用復雜[37]。本研究納入 23 個橫斷面調查進行 Meta 分析,結果均顯示被欺凌、欺凌、欺凌-被欺凌行為是非自殺性自傷的危險因素,其中,欺凌-被欺凌行為與 NSSI 的關聯強度最大。有研究表明,青少年被欺凌后,可能通過 NSSI 行為來減輕因受欺凌而引起不良心理問題,試圖獲得社會支持和自我控制感[38]。另有研究提示,欺凌-被欺凌者通常比僅欺凌或者僅被欺凌者報告更高水平的負面情緒,如抑郁、焦慮、沖動等其他內化和外化問題,而這些情緒心理問題會增加青少年危險行為的發生[39]。因此,通過減少青少年欺凌、被欺凌行為對于預防和控制非自殺性自傷性為的發生可能具有重要意義。

本研究的 Meta 回歸結果顯示,年齡越小,被欺凌者發生 NSSI 的可能性更高,提示應對年齡偏小者給予更多保護。有研究報告[40],青少年的青春早期和中期各具有不同的特點,欺凌和被欺凌行為發生的高峰期是青春期早期,至青春期中期呈下降趨勢,剛進入青春期的個體對同伴排斥尤其敏感,這可能導致他們更容易受同伴影響而發生被欺凌行為。亞組分析結果顯示,不同性別之間,被欺凌與 NSSI 之間的效應值差異不大,提示 NSSI 的預防在不同性別之間同等重要。另外,無論樣本來自于學校還是社區,青少年被欺凌后發生 NSSI 的風險差異也無統計學差異,提示學校和社區均應重視青少年被欺凌現象的干預。而針對不同國家的亞組分析提示美洲國家青少年被欺凌與 NSSI 發生效應值最小,可能原因是美洲國家對欺凌與 NSSI 的研究較早,對于 NSSI 的預防控制工作做得更完善。

Van Geel 等[41]在 2015 年進行了 1 個 Meta 分析,納入了 9 個研究,僅評價被欺凌與 NSSI 的關系,結果顯示被欺凌的青少年 NSSI 的報告率是未被欺凌者的 2.1 倍。本研究也獲得類似結果,但效應量似乎略大。此外,本研究涉及的范圍更廣(包括歐洲、美洲、亞洲和大洋洲),納入樣本量更大,且評價了欺凌、欺凌-被欺凌對 NSSI 的影響,所獲結果對于青少年 NSSI 的防控具有一定的意義。

本研究中,納入文獻的異質性都較高,且進行亞組分析(性別、抽樣方法、樣本來源)后,I2仍大于 50%,提示這些因素可能不是異質性的來源。由于納入的 23 個研究來自 15 個國家,欺凌及 NSSI 的定義或評定方法、地域、種族、文化等因素均可能對異質性產生影響。

本研究的局限性有:① 僅納入橫斷面數據,因果關聯的推斷亦受影響;② 欺凌、欺凌-被欺凌與 NSSI 的相關研究較少,可能導致結果的可靠性降低,而且受篇幅所限,未對兩種類型的異質性進行亞組分析或 Meta 回歸分析;③ 漏斗圖和 Egger’s 回歸結果顯示存在發表偏倚,提示可能因發表文種和灰色文獻導致。

綜上所述,青少年被欺凌、欺凌、欺凌-被欺凌可能是發生 NSSI 行為的危險因素。

非自殺性自傷(non-suicidal self-injury,NSSI)是指在無自殺意圖的情況下,直接、故意、反復地傷害自己的身體,且不會導致死亡的行為[1]。有研究指出[2],青少年是 NSSI 的多發群體。在美國社區青少年 NSSI 的發生率為 18%~28%;加拿大青少年 NSSI 發生率為 15%。全球青少年 NSSI 的終身患病率高達 17.2%[3]。在中國,青少年 NSSI 的檢出率為 5.4%~23.2%[4-7]。近年來國內外的原始研究發現,欺凌、被欺凌行為能正向預測青少年 NSSI 的發生,但由于研究對象、樣本量、研究地區等差異,不同的研究結果存在較大的差異。雖然國外已有 Meta 分析對兩者相關性進行了評價,但是欺凌類型僅限被欺凌者,未進行其他類型行為的系統評價,因此本研究擬通過 Meta 分析方法匯總國內外已有的相關研究,探討青少年欺凌、被欺凌、欺凌-被欺凌與非自殺性自傷行為的關系,為 NSSI 的影響因素研究和預防控制提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 研究類型

國內外公開發表的青少年欺凌行為與非自殺性自傷相關性的現況調查(橫斷面研究)。

1.1.2 研究對象

研究對象為青少年,年齡范圍在 12~18 歲之間。

1.1.3 暴露因素

欺凌行為的定義為:在過去 12 個月內,個體或群體對其他個體或群體進行持續、反復的負面行為,這些負面行為可以為言語方面如嘲笑、起外號等,身體接觸如打、踢、推搡等,也可以是散布謠言孤立別人等[8],與暴力或者攻擊行為有所區別。被欺凌即個體或群體被其他個體或群體實施上述行為;欺凌-被欺凌指同時具有欺凌、被欺凌兩種行為。

1.1.4 結局指標

NSSI 發生率。由于 NSSI 是 2013 年才作為一種獨立的診斷納入 DSM(精神疾病診斷與統計手冊),故在此之前表達為“自傷”、“自殘”、“故意自我傷害”等行為的文獻均納入本研究,但是僅限于根據文中信息可明確判斷該行為不以自殺為目的。

1.1.5 排除標準

① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 數據無法利用的文獻;④ 缺乏重要信息且聯系作者未回復者。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索 PubMed、MEDLINE、EMbase、The Cochrane Library、CNKI、WanFang Data 數據庫,搜索欺凌行為與青少年非自殺性自傷相關的研究,檢索時間均為建庫截至 2017 年 9 月 1 日。中文檢索詞包括欺凌、欺負、非自殺性自傷、自傷、自殘等;英文檢索詞包括 bull、peer victim、self-harm、self-injury、self-cut、self-destruct、auto-mutilat、auto-destruct、self-mutilation、parasuicide、NSSI、DSH、adolescents、teenager 等。采用主題詞和關鍵詞相結合的方法進行檢索。以 PubMed 為例,其具體檢索策略見框 1。

1.3 文獻篩選和資料提取

由 2 位評價員獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷,缺乏的資料盡量與作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以確定最終是否納入。資料提取主要內容包括:① 納入研究的基本信息,包括第一作者、發表時間等;② 研究對象的基線特征,包括各組的樣本數、患者的年齡、性別等;③ 干預措施的具體細節、隨訪時間等;④ 偏倚風險評價的關鍵要素;⑤ 所關注的結局指標和結果測量數據。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

橫斷面研究采用美國衛生保健質量和研究機構(Agency for Healthcare Research and Quality,AHRQ)推薦的質量評價標準進行偏倚風險評價[9]。包含 11 個條目,“是”計 1 分,答“否”或“不清楚”計 0 分,總分 11 分。評分 0~3 分為低質量文獻,4~7 分為中等質量文獻,8~11 分為高質量文獻。

1.5 統計分析

采用 CMA(Comprehensive Meta-Analysis)2.2 軟件進行 Meta 分析。采用 OR 值及其 95%CI 為合并效應量。首先,通過 χ2 檢驗及 I2 統計量判斷研究結果間是否存在異質性。當 P≥0.1 且 I2≤50% 時,說明結果間異質性較小,采用固定效應模型進行數據的合并;反之,則采用隨機效應模型進行 Meta 分析。對于明顯存在的異質性采用 Meta 回歸、亞組分析或敏感性分析等方法進行分析;通過漏斗圖和 Egger’s 回歸檢測發表偏倚。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

初檢共獲得相關文獻 562 篇,經逐層篩選最終納入 23 個研究[10-32]。文獻篩選流程及結果見圖 1。

圖1

文獻篩選流程及結果

圖1

文獻篩選流程及結果

*所檢索的數據庫及檢出文獻數具體如下:PubMed(

2.2 納入文獻的基本特征與偏倚風險評價結果

納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果見表 1。

2.3 Meta 分析結果

2.3.1 被欺凌與 NSSI 的關系

共納入 22 個研究[10-25, 27-32]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,被欺凌的青少年發生 NSSI 的風險為未被欺凌者的 2.41 倍[OR=2.41,95%CI(1.96,2.96),P<0.001](圖 2)。逐一剔除每一個研究的敏感性分析發現,結果無實質性變化,提示合并效應值具有較高的穩定性。但漏斗圖顯示圖形不對稱明顯;Egger’s 回歸(t=4.56,P<0.05),也提示可能存在發表偏倚(圖 3)。

以研究對象的平均年齡作為協變量,選用限制性最大似然法進行單因素 Meta 回歸分析。結果表明,研究對象年齡越小,報告的被欺凌與 NSSI 關聯強度越大,即年齡越小的研究對象遭受欺凌后更容易發生 NSSI 行為[B=–0.33,95%CI(–0.38,–0.28),P<0.001](圖 4)。對性別、文化背景、抽樣方法、樣本來源進行亞組分析,結果顯示,不同的文化背景下,被欺凌與 NSSI 的關系的效應值存在顯著差異(P=0.003),相對而言,大洋洲的研究效應值要高于其他洲,美洲的研究效應值較低(表 2)。

圖2

被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖2

被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖3

被欺凌與 NSSI 關系的漏斗圖

圖3

被欺凌與 NSSI 關系的漏斗圖

圖4

年齡對青少年受欺凌與 NSSI 效應值的影響

圖4

年齡對青少年受欺凌與 NSSI 效應值的影響

2.3.2 欺凌與 NSSI 的關系

共納入 5 個研究[11, 16, 19, 30, 31]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,欺凌者發生 NSSI 的風險為無欺凌行為者的 2.26 倍[OR=2.26,95%CI(1.39,3.68),P=0.001](圖 5)。

圖5

欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖5

欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

2.3.3 欺凌-被欺凌與 NSSI 的關系

共納入 4 個研究[19, 25, 30, 31]。隨機效應模型 Meta 分析結果顯示,同時具有欺凌和被欺凌行為者發生 NSSI 的風險是無欺凌-被欺凌行為者的 2.76 倍[OR=2.76,95%CI(1.17,6.51),P=0.02](圖 6)。

圖6

欺凌-被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

圖6

欺凌-被欺凌與 NSSI 關系的 Meta 分析

3 討論

NSSI 是一種嚴重影響青少年身心健康的病理性行為,其發生率高、危害大,已成為一個重要的公共衛生問題。NSSI 是一種復雜的病理性行為,受到多種因素影響且各因素之間的交互作用復雜[37]。本研究納入 23 個橫斷面調查進行 Meta 分析,結果均顯示被欺凌、欺凌、欺凌-被欺凌行為是非自殺性自傷的危險因素,其中,欺凌-被欺凌行為與 NSSI 的關聯強度最大。有研究表明,青少年被欺凌后,可能通過 NSSI 行為來減輕因受欺凌而引起不良心理問題,試圖獲得社會支持和自我控制感[38]。另有研究提示,欺凌-被欺凌者通常比僅欺凌或者僅被欺凌者報告更高水平的負面情緒,如抑郁、焦慮、沖動等其他內化和外化問題,而這些情緒心理問題會增加青少年危險行為的發生[39]。因此,通過減少青少年欺凌、被欺凌行為對于預防和控制非自殺性自傷性為的發生可能具有重要意義。

本研究的 Meta 回歸結果顯示,年齡越小,被欺凌者發生 NSSI 的可能性更高,提示應對年齡偏小者給予更多保護。有研究報告[40],青少年的青春早期和中期各具有不同的特點,欺凌和被欺凌行為發生的高峰期是青春期早期,至青春期中期呈下降趨勢,剛進入青春期的個體對同伴排斥尤其敏感,這可能導致他們更容易受同伴影響而發生被欺凌行為。亞組分析結果顯示,不同性別之間,被欺凌與 NSSI 之間的效應值差異不大,提示 NSSI 的預防在不同性別之間同等重要。另外,無論樣本來自于學校還是社區,青少年被欺凌后發生 NSSI 的風險差異也無統計學差異,提示學校和社區均應重視青少年被欺凌現象的干預。而針對不同國家的亞組分析提示美洲國家青少年被欺凌與 NSSI 發生效應值最小,可能原因是美洲國家對欺凌與 NSSI 的研究較早,對于 NSSI 的預防控制工作做得更完善。

Van Geel 等[41]在 2015 年進行了 1 個 Meta 分析,納入了 9 個研究,僅評價被欺凌與 NSSI 的關系,結果顯示被欺凌的青少年 NSSI 的報告率是未被欺凌者的 2.1 倍。本研究也獲得類似結果,但效應量似乎略大。此外,本研究涉及的范圍更廣(包括歐洲、美洲、亞洲和大洋洲),納入樣本量更大,且評價了欺凌、欺凌-被欺凌對 NSSI 的影響,所獲結果對于青少年 NSSI 的防控具有一定的意義。

本研究中,納入文獻的異質性都較高,且進行亞組分析(性別、抽樣方法、樣本來源)后,I2仍大于 50%,提示這些因素可能不是異質性的來源。由于納入的 23 個研究來自 15 個國家,欺凌及 NSSI 的定義或評定方法、地域、種族、文化等因素均可能對異質性產生影響。

本研究的局限性有:① 僅納入橫斷面數據,因果關聯的推斷亦受影響;② 欺凌、欺凌-被欺凌與 NSSI 的相關研究較少,可能導致結果的可靠性降低,而且受篇幅所限,未對兩種類型的異質性進行亞組分析或 Meta 回歸分析;③ 漏斗圖和 Egger’s 回歸結果顯示存在發表偏倚,提示可能因發表文種和灰色文獻導致。

綜上所述,青少年被欺凌、欺凌、欺凌-被欺凌可能是發生 NSSI 行為的危險因素。