引用本文: 胡曉曄, 王永盛, 年濤, 楊克虎, 李秀霞. 膳食減糖策略有效性的證據圖研究. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(5): 591-597. doi: 10.7507/1672-2531.202306091 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

世界衛生組織將膳食中的糖分為游離糖與非游離糖[1]。游離糖包括由生產廠家、廚師或消費者添加到食品與飲料中的單糖和雙糖,以及在蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然存在的糖[2]。非游離糖是游離糖以外的糖,包括天然存在于新鮮水果中的果糖、蔬菜中的糖、乳類中的乳糖及谷薯類中的淀粉等[3]。研究報告稱,過度攝入糖會出現與攝入酒精、煙草和咖啡因等物質類似的成癮癥狀[4],這些癥狀包括對糖的欲求增加、無節制飲食、糖耐受性增強(隨著時間的推移,需要更多的糖攝入才能達到同樣的效果)、重復地控制糖攝入量,甚至可能導致身體的戒斷[5]。其中對人體造成危害的主要是游離糖,其攝入可導致多種不良后果,出現一系列健康問題,包括肥胖、動脈硬化、糖尿病、營養缺乏、骨質疏松、近視、齲齒、痤瘡以及皮膚變黑。

根據世界衛生組織制訂的《成人和兒童糖攝入量指南》中建議,在整個生命歷程中應減少游離糖攝入量,成人和兒童游離糖攝入量應減至攝入總能量的10%以內;如能進一步將其降至低于攝入總能量的5%,會對健康帶來更多好處[6]。《中國居民膳食指南(2016)》建議,每天添加糖攝入量不超過50 g,最好控制在25 g(6茶匙)以下[7]。原國家衛生計生委也提出“三減三健”的健康生活方式,提出通過開展“聰明識別添加糖”等活動提高群眾健康素養、減少糖攝入量。但近年來,國人對糖的攝入量居高不下,人均攝入糖總量在過去30年內增加了5倍,目前平均每人每日食糖高達53.7克[8]。

因此,如何有效減糖成為研究熱點,國內外大量研究提供不同減糖策略,但少有研究針對不同膳食減糖策略系統總結其減糖干預有效性。證據圖是通過對現有證據的系統收集、評價和綜合,明確研究現狀和差距,進而促進科學研究和決策的一種證據綜合研究方法[9]。本研究采用證據圖的研究方法,對膳食減糖策略進行相關文獻的全面檢索和梳理,直觀地呈現膳食減糖策略的結局有效性,說明現有膳食減糖策略系統評價空白,發掘未來有潛力的研究方向,為確定優先研究領域提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

系統評價/Meta分析。

1.1.2 研究對象

不限制人群、性別、年齡、地域和健康狀況。

1.1.3 干預措施

任何減糖策略,包括糖稅、物質替代等。

1.1.4 對照措施

不限制。

1.1.5 結局指標

不限制。

1.1.6 排除標準

① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 數據不全或無法獲取全文。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、CBM、PubMed、Embase、Web of Science和Cochrane Library數據庫,搜集膳食減糖策略有效性系統評價/Meta分析,檢索時限均從建庫至2022年11月10日。中文檢索詞包括:糖攝入、糖含量、糖減少量、糖消耗、碳水化合物攝入量等。英文檢索詞包括:sugar intake、sugars intake、sugar content、sugar consumption、sugars consumption、sugar reduction、carbohydrate intake、carbohydrates intake等。以PubMed為例,其具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選和數據提取

由2名研究者獨立完成文獻篩選、信息提取及交叉核對,若出現分歧,則協商解決。利用EndNote 20軟件對獲得的文獻進行去重,根據納入與排除標準,閱讀文題及摘要剔除不符合的文獻后,對剩余文獻進一步閱讀全文進行復篩。數據提取內容包括:文獻題目、第一作者姓名與國家、研究發表時間、研究類型、研究人群、納入文獻數量、干預措施類型、結局指標、研究結果及結論等。

1.4 方法學質量評價

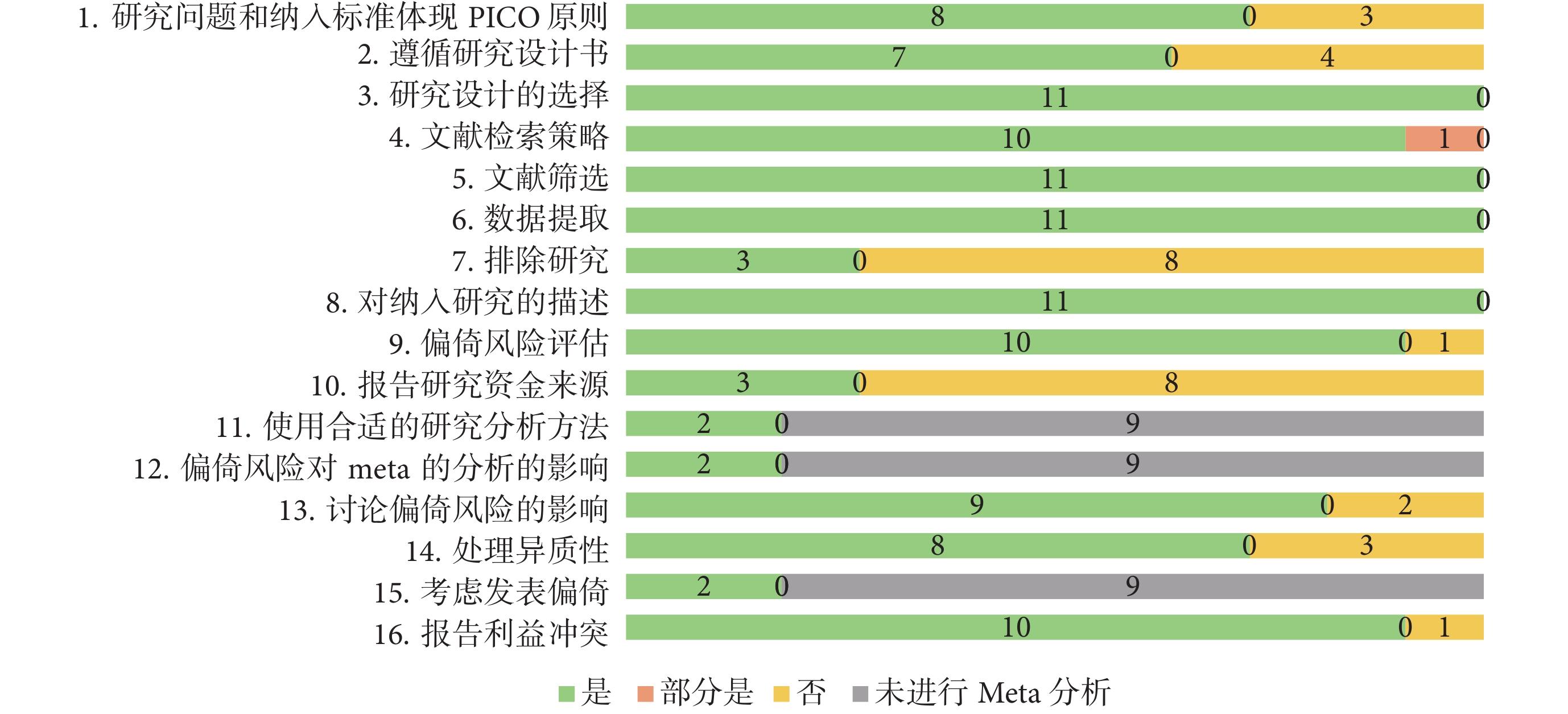

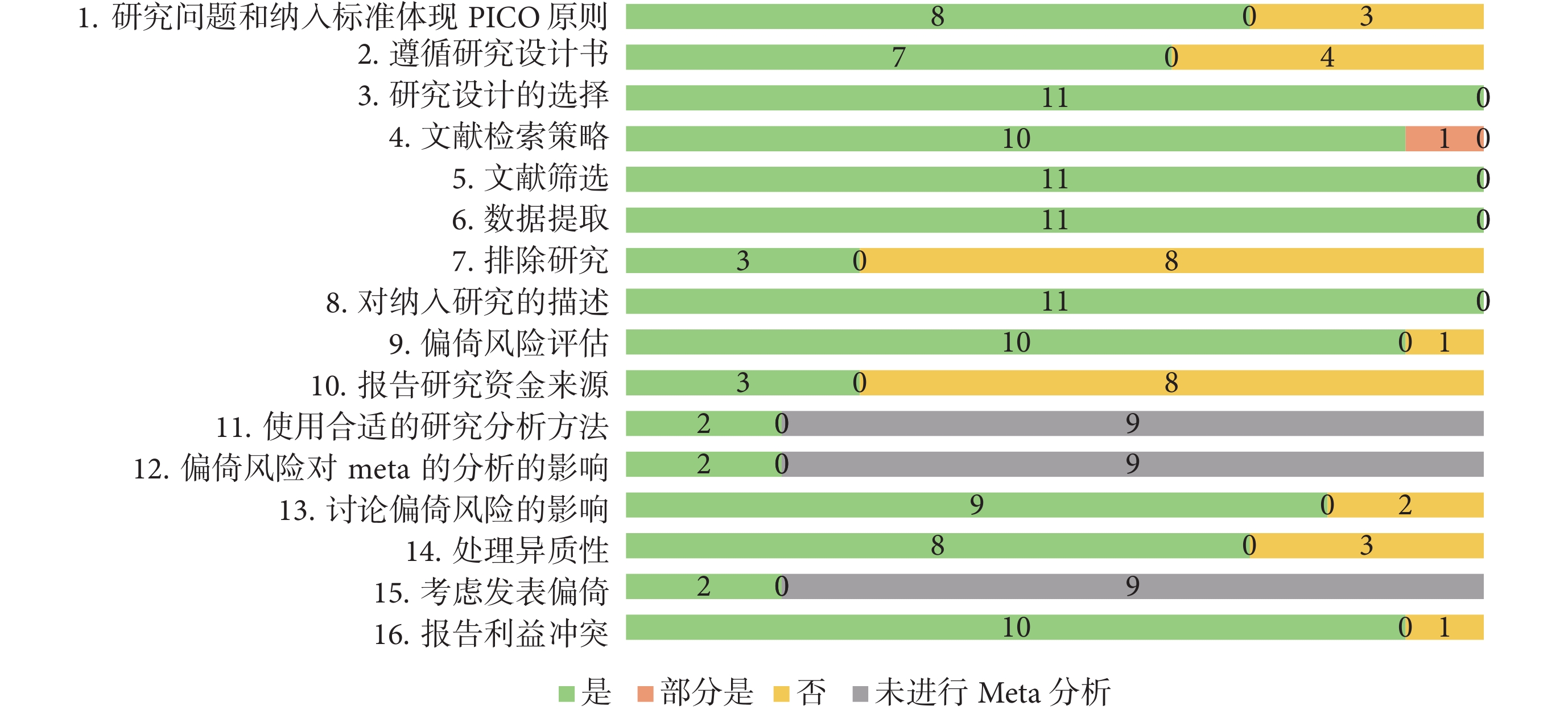

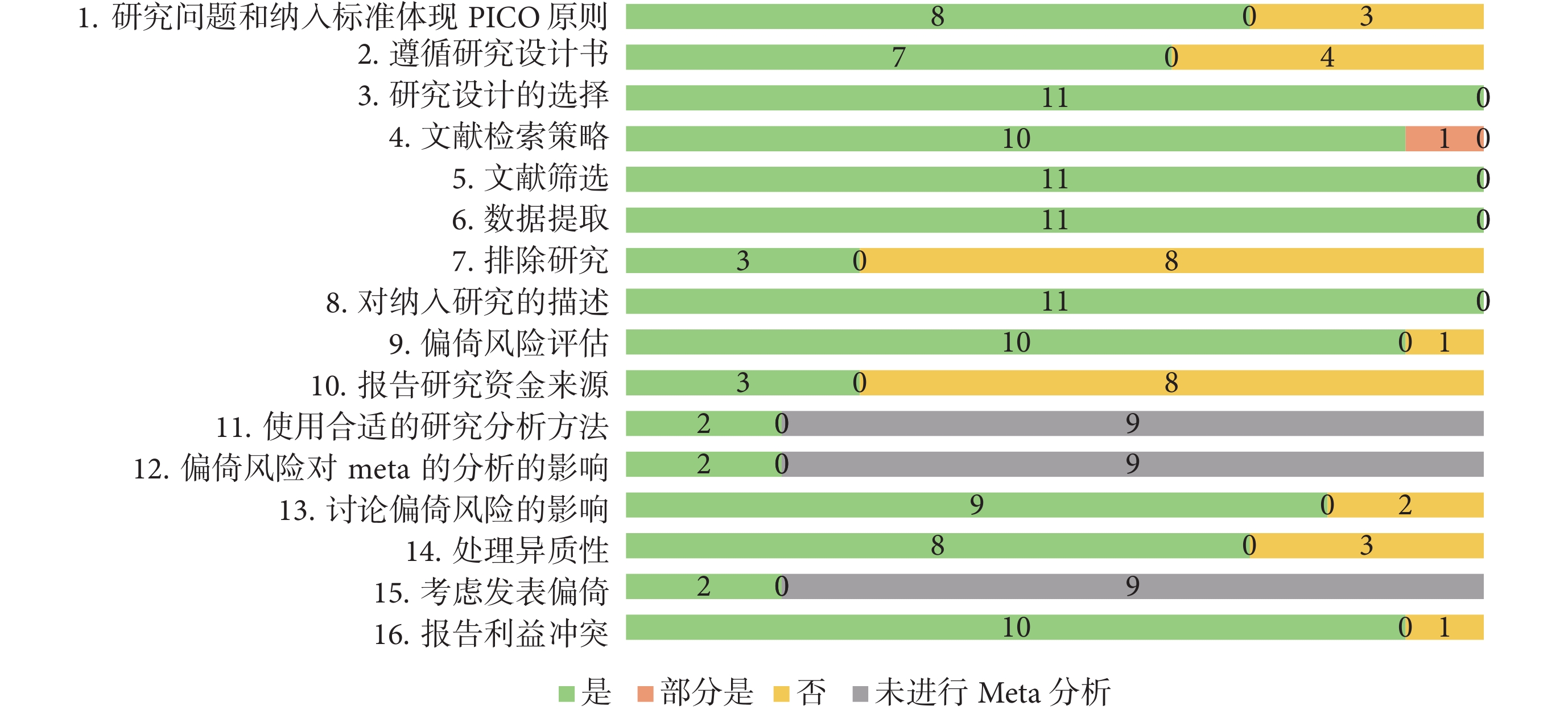

采用AMSTAR-2評價工具對納入系統評價的方法學質量進行評估[10]。AMSTAR-2量表共包括16個條目,其中條目2、4、7、9、11、13和15被認為是可能影響系統評價效度的關鍵條目。通過回答“是”“部分是”“否”和“未進行Meta分析”對每個條目進行評價,然后依據等級評定規則判斷每篇系統評價的總體質量等級(“高”“中”“低”和“極低”)。2名研究者獨立進行質量評估,評估過程中若出現分歧,則協商解決。

1.5 統計分析

數據分析采用圖表和文字相結合的方式。其中用流程圖展示文獻篩選過程;堆積圖展示質量評價條目符合率;結局證據質量評價運用GRADE[11]/CERQual[12];氣泡圖用于證據分布描述,展示干預措施、結局指標、結局效果、結局質量等信息。

2 結果

2.1 文獻篩選結果

初檢獲得相關文獻1 369篇,包括PubMed(n=245)、Embase(n=268)、Cochrane Library(n=5)、Web of Science(n=341)、CBM(n=33)、WanFang Data(n=123)、VIP(n=7)和CNKI(n=347)。經逐層篩選后,最終納入11篇文獻[13-23]。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征

納入研究的基本特征見表1。

2.3 納入研究的質量評價結果

根據AMSTAR-2評價工具標準,其中11個條目符合率超過50%。全部研究說明了研究設計選擇的原因、并由兩人及以上獨立完成數據提取及對納入研究特征描述。“排除研究”(27%)、“報告研究資金來源”(27%)條目符合率較低。非Meta分析對“使用合適的研究分析方法”“偏倚風險對Meta的分析的影響”“考慮發表偏倚”相關條目不進行評價分析。綜合評價,3篇研究被評價為“高質量”;4篇研究被評價為“低質量”;4篇研究被評價為“極低質量”;未有“中質量”。具體AMSTAR-2條目符合率見圖1。

圖1

納入系統評價/Meta分析的AMSTAR-2條目符合率

圖1

納入系統評價/Meta分析的AMSTAR-2條目符合率

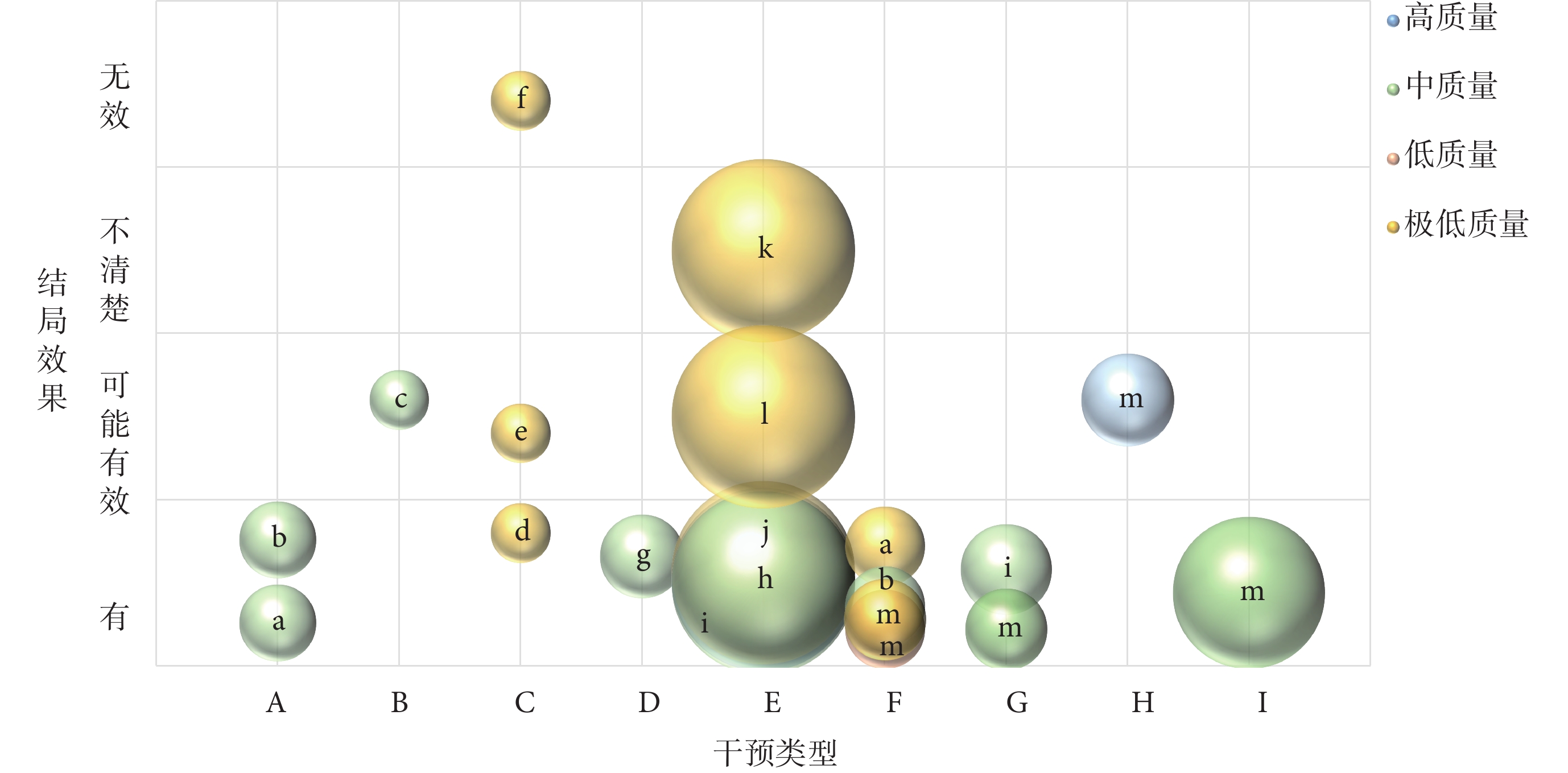

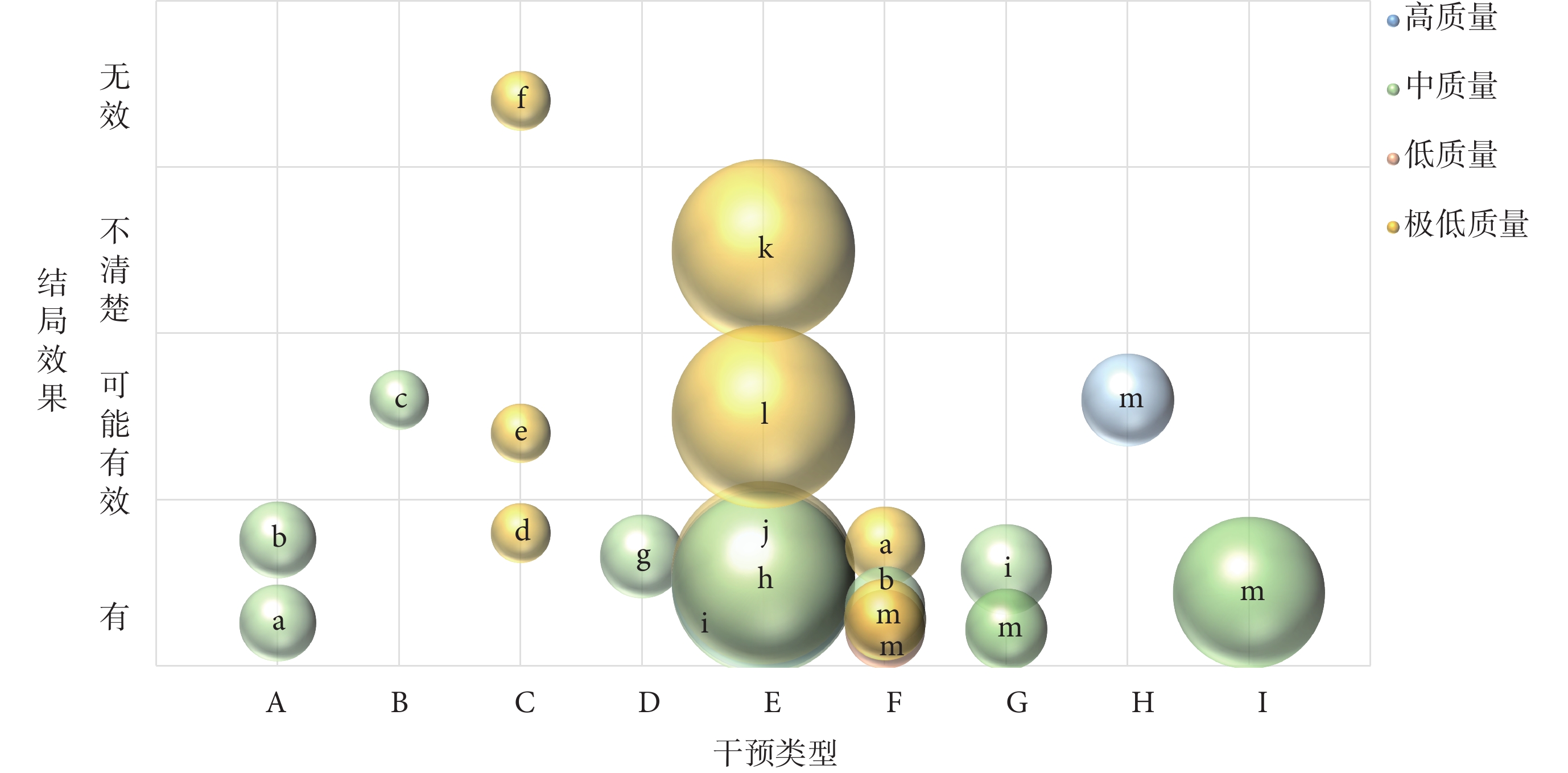

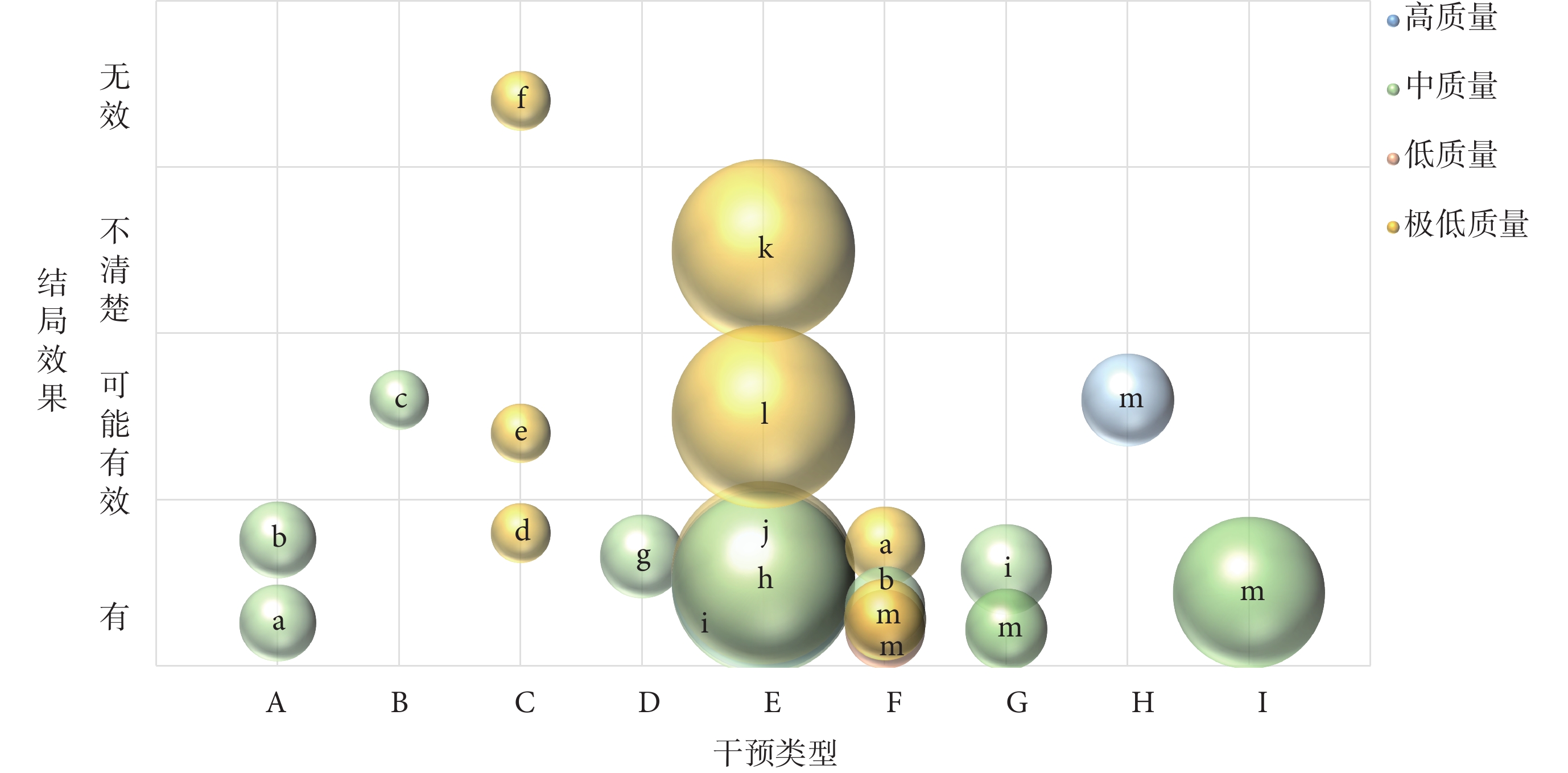

2.4 證據呈現

氣泡圖主要從5個維度(納入原始研究數量、膳食減糖策略干預類型、結局指標、結局效果、質量評價結果)呈現不同的納入研究結果,直觀有效觀察不同膳食減糖策略的有效性。每一個氣泡代表一種結局指標,不同顏色代表不同的研究結局證據質量,氣泡大小反映系統評價/Meta分析納入原始研究的數量,其中橫軸展示不同的膳食減糖策略的干預類型;縱軸展示干預類型對應的結局指標有效性,其中有效性根據研究結論報告呈現,包括明確的有益效果、可能有效、不清楚、無效。詳見圖2。

圖2

膳食減糖策略干預證據圖

圖2

膳食減糖策略干預證據圖

A:行為改變策略;B:減糖指南;C:健康素養;D:健康飲食; E:糖稅;F:物質替代;G:糖標簽;H:知識態度行為模型;I:社區干預; 結局指標:a:體重;b:血糖;c:質量評估;d:健康素養工具;e:營養素養;f:老年人自我護理;g:齲齒;h:健康飲食;i:消費;j:更改配方;k:工作崗位;l:跨境購物;m:糖攝入量。

根據GRADE/CERQual對結局證據質量評級顯示證據評級多中質量,甚至極低質量,高質量結局只有一項。但根據納入文獻的結局效果可化為為以下三類。

以下干預類型卓有成效。混合行為改變策略干預類型研究顯示,針對糖尿病患者,在研究終點,干預措施在臨床表現為顯著的體重減輕和糖化血紅蛋白降低,并得出成功的2型糖尿病干預措施是那些能夠長期持續減輕體重的干預措施[13];健康飲食干預研究調查了3至16歲兒童睡前飲食與齲齒之間關系,研究結果表明,睡前強制限制游離糖攝入會降低患齲齒的風險[14];物質替代干預類型,著重針對重新配方、甜味劑相關糖替代品,結果表明產品重新配方與甜味劑可降低糖含量來減少個體的糖攝入量,從而改善人群健康,如體重減輕、糖尿病防治等有效結局指標[9,23];利用包裝正面標簽和/或銷售點標識干預,通過食品上的書面文字、圖形圖片、數字或符號、警告或評級系統形式向消費者提供與健康有關的營養信息,促使消費者減少糖攝入需求量,系統評價結果表明,對于含糖飲料的健康或糖相關信息,無論是包裝正面標簽和/或銷售點標識,都可能提高健康知識,對含糖飲料的態度和信念產生積極影響,并減少預期和實際的含糖飲料購買,從而減少糖的攝入量[20];以社區為基礎干預類型,采取的干預措施可分為3組,為健康教育、改變規則和政策以及多種干預措施并行,通過研究發現在學校進行的干預比在社區或家庭環境中進行的干預更成功,對兒童實施的干預比其他目標群體更成功,通過改變規則來減少糖攝入量的研究比健康教育更有效。并且發現,多種干預措施聯合可以更加有效地減少糖攝入量[22]。

以下干預類型,部分結局指標存在不明確效果。糖稅作為較為普遍的減糖干預類型,如今已有超過45個國家實施含糖飲料稅,以改善營養和人口健康,研究表明糖稅對含糖飲料的需求和銷售均有下降趨勢,也會使得跨境銷售有一定程度的改變,且分層征稅會促使重新配方來降低糖含量,雖然進一步說明糖稅對相關就業方面沒有負面影響,但結果仍需進一步研究說明[18];健康素養相關研究中,利用最新的生命體征工具、口腔健康素養等健康素養工具證明健康素養水平較高的參與者糖攝入量較低。利用營養素養問卷(NLQ-20)進行具體調查,發現在男孩中,營養知識豐富與糖攝入量較低有關,而在女孩中沒有這種關聯的證據,無論男女,糖攝入量與營養素養的其他方面(互動營養素養或關鍵營養素養)都無關。并且老年人自我護理結果發現其與糖攝入量無關聯性[16]。

以下干預類型全部結局指標不明確。社會認知模型是心理學理論的一個子集,個體對某種行為的態度和信念可以強烈預測他們參與這種行為的可能性,即通過態度和信念預測個體糖攝入量,此研究與教育干預和不干預進行對照,但是沒有一篇文章符合研究系統審查的全部資格標準,因此沒有文章被納入,在證據圖中亦沒有展示[14];減糖指南,納入研究利用質量評估系統地審查糖攝入量指南建議的一致性,通過評估支持建議的證據質量從低到極低,說明減糖指南作為減糖策略具有一定的局限性,減糖效果欠佳[15];知識-態度-行為模型中個人(喜歡含糖食物)、人際關系(同齡人的態度)和環境因素(媒體、衛生專業人員和食品標簽)至少在一定程度上影響了成年人對糖的知識和態度,但確定關于糖和糖攝入量的知識和態度之間是否存在關聯則證據有限[21]。

3 討論

此篇證據圖譜研究從研究干預方面來看,干預措施各有特點,11項納入研究涉及10種不同的干預類型,除此之外,部分策略不是專門針對減糖,而是可以支持減糖的飲食方法。其中行為改變策略、健康飲食、糖稅、物質替代、糖標簽、社區干預的研究結局表現出明確的有效性。且產品重新配方作為一種潛在的具有成本效益的干預措施得到了重視[30]。而社會認知模型、減糖指南、健康素養、知識態度行為模型則少有確定的有效性,說明在理論基礎上的干預收效甚微,且從研究中可知人們知曉糖攝入的相關危害后還是不會特意控制糖攝入量,因此也不會達到減糖目標,這應引起決策者和相關研究者的注意,若想保證減糖策略的有效性,對于減糖策略的制定還需要相對強制的外部干預。但這與當前研究數量較少有關,結果可能存在一定偏倚。

從發表地區來看,11篇系統評價/Meta分析沒有國內研究,均偏向于國外,英國在此方面研究最多,減糖策略呈現多類型,有一定成熟的減糖策略框架和具體實施舉措來支持減糖策略的分析[31]。但我國減糖策略起步晚,減糖策略實施面臨一系列挑戰,在我國傳統飲食習慣和觀念中,食物與飲料常含較高糖分,易導致糖的超量攝入。且健康食品或低糖產品的價格較高,經濟條件較差的群體往往會選擇價格較低的高糖食品。同時,飲食教育的覆蓋面和質量有限,大眾缺乏對糖的認知和正確引導。而且糖制品市場的廣告宣傳往往強調其美味和享受,而對糖對健康的影響往往忽略或掩蓋。這種市場和廣告環境使人們更容易接觸和購買高糖食品,增加減糖策略的挑戰[32]。

減糖策略的推廣需得到社會各界的支持和廣泛接受,因此為推行減糖策略,提高公眾健康素養、促進大眾教育水平提高和行為改變是減糖策略成功實施的關鍵[33]。通過推廣糖的危害以及減糖重要性的宣傳和健康教育,積極引導飲食習慣的適度調整,讓人們能夠更好地理解并采納減糖的健康價值,并需要同時保護和傳承飲食文化,以平衡傳統與健康的需求,引導個體改變飲食習慣,減輕策略實施挑戰[34]。此外,政策和法規的支持也是成功實施減糖策略的關鍵。政府可通過制定稅收政策、食品標簽規定和營銷限制等來影響個體和企業行為,并與食品生產商及供應商合作,降低健康食品的價格,提供適應經濟條件的低糖替代品或替代方案,推動減糖戰略的可行性和持續性[35]。

在實施減糖策略時,必不可少需考慮經濟成本,確保其經濟可行性和成本效益。① 行為改變策略、糖標簽、知識態度行為模型、健康素養、社區干預成本相對較低,但長期的行為改變往往需要持續的努力和支持,有效組織和管理社區干預活動,保持持續性和參與度,進行長期教育和宣傳,建立相應的監管機制和執行力度。② 糖稅帶來的效果是即時的,但可能會面臨監管和合規等方面的挑戰。③ 社會認知模型成本取決于社會媒體、廣告等渠道的使用成本,但效果可能有限,需要結合其他策略進行綜合推進。④ 減糖指南成本較低,但需要準確、權威的指南,以及有效的傳播途徑和渠道。⑤ 健康飲食效果長期而言是積極的,但是實施成本可能較高,包括人力、物力和時間等方面的投入。⑥ 物質替代成本較高,包括研發新產品、生產和推廣等方面的費用,同時還需要解決產品口感和成本等挑戰。本研究中策略的成本效果、可行性和持續性各有差異,并非所有策略都適用于不同的群體和環境,在實際推行過程中需綜合考慮。綜上所述,通過提高公眾健康素養、促進大眾教育水平的提高和行為改變支持,結合政策支持和社會廣泛接受度,以及經濟成本和效益的綜合考慮,可以成功推行減糖策略,改善公眾的飲食結構,提升整體健康水平。但是與對糖關注度、行動力較高的歐美國家相比,我國的減糖政策主要以倡導、建議為主,可適當借鑒歐美國家成熟的減糖干預措施來改善我國民眾健康水平[36]。

證據圖譜結果提示關于膳食減糖策略有效性干預的研究可能存在以下空白:① 高質量的研究缺乏。高質量研究對于干預措施的實踐推廣及研究結果的科學性有重要意義。質量評價結果表明,大多數研究質量中等偏低,只有3篇高質量文獻。需要未來研究者開展高質量、有針對性的研究,包括采用更嚴格的研究設計、增加樣本量、加強對結果的檢驗和驗證,以及采用多中心研究等方法。② 社會認知模型的膳食減糖策略干預措施研究較為匱乏。社會認知模型是個體對某種行為的態度和信念可以強烈預測他們參與這種行為的可能性,但相關方面研究較少,以至于針對社會認知模型減糖策略有效性的系統評價研究中沒有納入符合標準的相關研究,所以有必要對旨在減少個人膳食糖攝入量的基于理論的干預措施進行試驗。可涉及探索如何改變個體對減糖行為的態度和信念,并評估這些策略對減少個人膳食糖攝入的效果。③ 減糖指南的混亂性。針對膳食減糖對身體健康的益處,不同組織會頒布不同版本的膳食減糖指南,但相關納入研究發現關于膳食減糖的指南不符合值得信賴的建議標準,而且是基于低質量的證據,當權威的不同組織發布相互矛盾的建議時,可能會導致混亂,需要更多研究來證明不同組織發布的建議是否基于高質量的證據。未來的研究者可以進行更全面、系統的回顧研究,結合高質量的證據評估和整合,以提供更一致和可靠的減糖指南。④ 健康素養干預局限性。健康素養是指個人獲取和理解健康信息,并運用這些信息維護和促進自身健康的能力。本次納入研究只有大約一半為較高水平的健康素養和糖攝入量之間的關系,還需要做更多的工作來更好地理解健康素養對糖攝入量干預結果的調節作用。鑒于健康素養與糖攝入量之間的關系未能得到充分研究,未來的研究可以繼續探索和評估健康素養對減少個人膳食糖攝入量干預結果的調節作用。這可能包括開展干預研究,重點考慮不同健康素養水平的個體對干預措施的反應和效果。⑤ 營銷法規干預空白。一篇于2022年12月在Nutrients發表的關于東地中海減糖行動綜述總結到最常見的減糖干預是消費者教育,其次是財政政策(取消糖補貼和征稅)、對公共機構環境的干預、產品重新配方、營銷法規,最后是食品標簽舉措[37]。但納入研究中沒有專門針對營銷法規相關系統評價/Meta分析。后續可系統總結營銷法規相關干預舉措來證明有效性。未來的研究者可以開展系統總結營銷法規相關干預舉措的研究,以證明其有效性。這包括通過調查和評估不同國家或地區已實施的營銷法規措施,以及與消費者教育、產品改進等干預措施的結合效果。⑥ 系統評價/Meta分析作為臨床實踐指南的基礎,對于干預措施的實踐極為重要,但目前系統評價/Meta分析中較少涉及干預時間和強度等詳細的干預實施過程,影響干預措施的推廣實施。對于系統評價/Meta分析的實施過程,未來研究者可以更加詳細地報告干預時間、干預強度等實施細節,以便更好地評估和推廣干預措施。為了提高這方面的可行性和實施性,建議研究者在設計和實施研究之前預先制定詳細的干預方案,并在報告研究結果時完整記錄實施過程的關鍵信息。

本研究系統檢索并納入了膳食減糖策略干預相關證據,使用氣泡圖從多個關鍵維度直觀呈現現有證據,系統呈現不同干預措施、研究人群之間的研究數量、質量和結論等重要信息的差異,發現證據空白,為相關研究者開展此類研究提供參考,降低研究盲目性,亦為相關研究者開展證據圖譜研究提供可參考的研究框架。本研究的局限性:① 由于時間和精力限制,本研究只納入了系統評價/Meta分析這一研究類型,未對隨機對照試驗、準實驗研究、隊列研究、橫斷面研究等相關研究證據進行總結,導致納入研究具有一定局限性,可能造成偏倚。② 本研究結果屬于定性研究,部分結論有效性存在從納入文獻綜合概述中提取,未發現相關統計學意義數據證明,后續可檢索更多試驗類證據,通過定量合成進一步明確說明膳食減糖策略干預有效性。

綜上所述,證據圖研究結果顯示行為改變策略、健康飲食、糖稅、物質替代、糖標簽、社區干預相關的干預有一定有效性,同時也存在有效性不明確的干預類型。雖嚴格遵循證據圖制作,直觀有效概括總結出膳食減糖策略的有效性分布,但因納入研究類型的局限性、納入數量的有限性及高質量研究的缺乏,使得結論可能存在一定偏倚。提示未來可從不同角度納入不同研究類型來補充當前研究空白,并且應開展更多減糖策略相關方面研究來解決實際問題,為該領域提供更多高級別的循證證據,同時提高相關系統評價/Meta分析的質量,為確定優先研究領域提供證據支撐。

世界衛生組織將膳食中的糖分為游離糖與非游離糖[1]。游離糖包括由生產廠家、廚師或消費者添加到食品與飲料中的單糖和雙糖,以及在蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然存在的糖[2]。非游離糖是游離糖以外的糖,包括天然存在于新鮮水果中的果糖、蔬菜中的糖、乳類中的乳糖及谷薯類中的淀粉等[3]。研究報告稱,過度攝入糖會出現與攝入酒精、煙草和咖啡因等物質類似的成癮癥狀[4],這些癥狀包括對糖的欲求增加、無節制飲食、糖耐受性增強(隨著時間的推移,需要更多的糖攝入才能達到同樣的效果)、重復地控制糖攝入量,甚至可能導致身體的戒斷[5]。其中對人體造成危害的主要是游離糖,其攝入可導致多種不良后果,出現一系列健康問題,包括肥胖、動脈硬化、糖尿病、營養缺乏、骨質疏松、近視、齲齒、痤瘡以及皮膚變黑。

根據世界衛生組織制訂的《成人和兒童糖攝入量指南》中建議,在整個生命歷程中應減少游離糖攝入量,成人和兒童游離糖攝入量應減至攝入總能量的10%以內;如能進一步將其降至低于攝入總能量的5%,會對健康帶來更多好處[6]。《中國居民膳食指南(2016)》建議,每天添加糖攝入量不超過50 g,最好控制在25 g(6茶匙)以下[7]。原國家衛生計生委也提出“三減三健”的健康生活方式,提出通過開展“聰明識別添加糖”等活動提高群眾健康素養、減少糖攝入量。但近年來,國人對糖的攝入量居高不下,人均攝入糖總量在過去30年內增加了5倍,目前平均每人每日食糖高達53.7克[8]。

因此,如何有效減糖成為研究熱點,國內外大量研究提供不同減糖策略,但少有研究針對不同膳食減糖策略系統總結其減糖干預有效性。證據圖是通過對現有證據的系統收集、評價和綜合,明確研究現狀和差距,進而促進科學研究和決策的一種證據綜合研究方法[9]。本研究采用證據圖的研究方法,對膳食減糖策略進行相關文獻的全面檢索和梳理,直觀地呈現膳食減糖策略的結局有效性,說明現有膳食減糖策略系統評價空白,發掘未來有潛力的研究方向,為確定優先研究領域提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

系統評價/Meta分析。

1.1.2 研究對象

不限制人群、性別、年齡、地域和健康狀況。

1.1.3 干預措施

任何減糖策略,包括糖稅、物質替代等。

1.1.4 對照措施

不限制。

1.1.5 結局指標

不限制。

1.1.6 排除標準

① 非中、英文文獻;② 重復發表的文獻;③ 數據不全或無法獲取全文。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、CBM、PubMed、Embase、Web of Science和Cochrane Library數據庫,搜集膳食減糖策略有效性系統評價/Meta分析,檢索時限均從建庫至2022年11月10日。中文檢索詞包括:糖攝入、糖含量、糖減少量、糖消耗、碳水化合物攝入量等。英文檢索詞包括:sugar intake、sugars intake、sugar content、sugar consumption、sugars consumption、sugar reduction、carbohydrate intake、carbohydrates intake等。以PubMed為例,其具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選和數據提取

由2名研究者獨立完成文獻篩選、信息提取及交叉核對,若出現分歧,則協商解決。利用EndNote 20軟件對獲得的文獻進行去重,根據納入與排除標準,閱讀文題及摘要剔除不符合的文獻后,對剩余文獻進一步閱讀全文進行復篩。數據提取內容包括:文獻題目、第一作者姓名與國家、研究發表時間、研究類型、研究人群、納入文獻數量、干預措施類型、結局指標、研究結果及結論等。

1.4 方法學質量評價

采用AMSTAR-2評價工具對納入系統評價的方法學質量進行評估[10]。AMSTAR-2量表共包括16個條目,其中條目2、4、7、9、11、13和15被認為是可能影響系統評價效度的關鍵條目。通過回答“是”“部分是”“否”和“未進行Meta分析”對每個條目進行評價,然后依據等級評定規則判斷每篇系統評價的總體質量等級(“高”“中”“低”和“極低”)。2名研究者獨立進行質量評估,評估過程中若出現分歧,則協商解決。

1.5 統計分析

數據分析采用圖表和文字相結合的方式。其中用流程圖展示文獻篩選過程;堆積圖展示質量評價條目符合率;結局證據質量評價運用GRADE[11]/CERQual[12];氣泡圖用于證據分布描述,展示干預措施、結局指標、結局效果、結局質量等信息。

2 結果

2.1 文獻篩選結果

初檢獲得相關文獻1 369篇,包括PubMed(n=245)、Embase(n=268)、Cochrane Library(n=5)、Web of Science(n=341)、CBM(n=33)、WanFang Data(n=123)、VIP(n=7)和CNKI(n=347)。經逐層篩選后,最終納入11篇文獻[13-23]。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征

納入研究的基本特征見表1。

2.3 納入研究的質量評價結果

根據AMSTAR-2評價工具標準,其中11個條目符合率超過50%。全部研究說明了研究設計選擇的原因、并由兩人及以上獨立完成數據提取及對納入研究特征描述。“排除研究”(27%)、“報告研究資金來源”(27%)條目符合率較低。非Meta分析對“使用合適的研究分析方法”“偏倚風險對Meta的分析的影響”“考慮發表偏倚”相關條目不進行評價分析。綜合評價,3篇研究被評價為“高質量”;4篇研究被評價為“低質量”;4篇研究被評價為“極低質量”;未有“中質量”。具體AMSTAR-2條目符合率見圖1。

圖1

納入系統評價/Meta分析的AMSTAR-2條目符合率

圖1

納入系統評價/Meta分析的AMSTAR-2條目符合率

2.4 證據呈現

氣泡圖主要從5個維度(納入原始研究數量、膳食減糖策略干預類型、結局指標、結局效果、質量評價結果)呈現不同的納入研究結果,直觀有效觀察不同膳食減糖策略的有效性。每一個氣泡代表一種結局指標,不同顏色代表不同的研究結局證據質量,氣泡大小反映系統評價/Meta分析納入原始研究的數量,其中橫軸展示不同的膳食減糖策略的干預類型;縱軸展示干預類型對應的結局指標有效性,其中有效性根據研究結論報告呈現,包括明確的有益效果、可能有效、不清楚、無效。詳見圖2。

圖2

膳食減糖策略干預證據圖

圖2

膳食減糖策略干預證據圖

A:行為改變策略;B:減糖指南;C:健康素養;D:健康飲食; E:糖稅;F:物質替代;G:糖標簽;H:知識態度行為模型;I:社區干預; 結局指標:a:體重;b:血糖;c:質量評估;d:健康素養工具;e:營養素養;f:老年人自我護理;g:齲齒;h:健康飲食;i:消費;j:更改配方;k:工作崗位;l:跨境購物;m:糖攝入量。

根據GRADE/CERQual對結局證據質量評級顯示證據評級多中質量,甚至極低質量,高質量結局只有一項。但根據納入文獻的結局效果可化為為以下三類。

以下干預類型卓有成效。混合行為改變策略干預類型研究顯示,針對糖尿病患者,在研究終點,干預措施在臨床表現為顯著的體重減輕和糖化血紅蛋白降低,并得出成功的2型糖尿病干預措施是那些能夠長期持續減輕體重的干預措施[13];健康飲食干預研究調查了3至16歲兒童睡前飲食與齲齒之間關系,研究結果表明,睡前強制限制游離糖攝入會降低患齲齒的風險[14];物質替代干預類型,著重針對重新配方、甜味劑相關糖替代品,結果表明產品重新配方與甜味劑可降低糖含量來減少個體的糖攝入量,從而改善人群健康,如體重減輕、糖尿病防治等有效結局指標[9,23];利用包裝正面標簽和/或銷售點標識干預,通過食品上的書面文字、圖形圖片、數字或符號、警告或評級系統形式向消費者提供與健康有關的營養信息,促使消費者減少糖攝入需求量,系統評價結果表明,對于含糖飲料的健康或糖相關信息,無論是包裝正面標簽和/或銷售點標識,都可能提高健康知識,對含糖飲料的態度和信念產生積極影響,并減少預期和實際的含糖飲料購買,從而減少糖的攝入量[20];以社區為基礎干預類型,采取的干預措施可分為3組,為健康教育、改變規則和政策以及多種干預措施并行,通過研究發現在學校進行的干預比在社區或家庭環境中進行的干預更成功,對兒童實施的干預比其他目標群體更成功,通過改變規則來減少糖攝入量的研究比健康教育更有效。并且發現,多種干預措施聯合可以更加有效地減少糖攝入量[22]。

以下干預類型,部分結局指標存在不明確效果。糖稅作為較為普遍的減糖干預類型,如今已有超過45個國家實施含糖飲料稅,以改善營養和人口健康,研究表明糖稅對含糖飲料的需求和銷售均有下降趨勢,也會使得跨境銷售有一定程度的改變,且分層征稅會促使重新配方來降低糖含量,雖然進一步說明糖稅對相關就業方面沒有負面影響,但結果仍需進一步研究說明[18];健康素養相關研究中,利用最新的生命體征工具、口腔健康素養等健康素養工具證明健康素養水平較高的參與者糖攝入量較低。利用營養素養問卷(NLQ-20)進行具體調查,發現在男孩中,營養知識豐富與糖攝入量較低有關,而在女孩中沒有這種關聯的證據,無論男女,糖攝入量與營養素養的其他方面(互動營養素養或關鍵營養素養)都無關。并且老年人自我護理結果發現其與糖攝入量無關聯性[16]。

以下干預類型全部結局指標不明確。社會認知模型是心理學理論的一個子集,個體對某種行為的態度和信念可以強烈預測他們參與這種行為的可能性,即通過態度和信念預測個體糖攝入量,此研究與教育干預和不干預進行對照,但是沒有一篇文章符合研究系統審查的全部資格標準,因此沒有文章被納入,在證據圖中亦沒有展示[14];減糖指南,納入研究利用質量評估系統地審查糖攝入量指南建議的一致性,通過評估支持建議的證據質量從低到極低,說明減糖指南作為減糖策略具有一定的局限性,減糖效果欠佳[15];知識-態度-行為模型中個人(喜歡含糖食物)、人際關系(同齡人的態度)和環境因素(媒體、衛生專業人員和食品標簽)至少在一定程度上影響了成年人對糖的知識和態度,但確定關于糖和糖攝入量的知識和態度之間是否存在關聯則證據有限[21]。

3 討論

此篇證據圖譜研究從研究干預方面來看,干預措施各有特點,11項納入研究涉及10種不同的干預類型,除此之外,部分策略不是專門針對減糖,而是可以支持減糖的飲食方法。其中行為改變策略、健康飲食、糖稅、物質替代、糖標簽、社區干預的研究結局表現出明確的有效性。且產品重新配方作為一種潛在的具有成本效益的干預措施得到了重視[30]。而社會認知模型、減糖指南、健康素養、知識態度行為模型則少有確定的有效性,說明在理論基礎上的干預收效甚微,且從研究中可知人們知曉糖攝入的相關危害后還是不會特意控制糖攝入量,因此也不會達到減糖目標,這應引起決策者和相關研究者的注意,若想保證減糖策略的有效性,對于減糖策略的制定還需要相對強制的外部干預。但這與當前研究數量較少有關,結果可能存在一定偏倚。

從發表地區來看,11篇系統評價/Meta分析沒有國內研究,均偏向于國外,英國在此方面研究最多,減糖策略呈現多類型,有一定成熟的減糖策略框架和具體實施舉措來支持減糖策略的分析[31]。但我國減糖策略起步晚,減糖策略實施面臨一系列挑戰,在我國傳統飲食習慣和觀念中,食物與飲料常含較高糖分,易導致糖的超量攝入。且健康食品或低糖產品的價格較高,經濟條件較差的群體往往會選擇價格較低的高糖食品。同時,飲食教育的覆蓋面和質量有限,大眾缺乏對糖的認知和正確引導。而且糖制品市場的廣告宣傳往往強調其美味和享受,而對糖對健康的影響往往忽略或掩蓋。這種市場和廣告環境使人們更容易接觸和購買高糖食品,增加減糖策略的挑戰[32]。

減糖策略的推廣需得到社會各界的支持和廣泛接受,因此為推行減糖策略,提高公眾健康素養、促進大眾教育水平提高和行為改變是減糖策略成功實施的關鍵[33]。通過推廣糖的危害以及減糖重要性的宣傳和健康教育,積極引導飲食習慣的適度調整,讓人們能夠更好地理解并采納減糖的健康價值,并需要同時保護和傳承飲食文化,以平衡傳統與健康的需求,引導個體改變飲食習慣,減輕策略實施挑戰[34]。此外,政策和法規的支持也是成功實施減糖策略的關鍵。政府可通過制定稅收政策、食品標簽規定和營銷限制等來影響個體和企業行為,并與食品生產商及供應商合作,降低健康食品的價格,提供適應經濟條件的低糖替代品或替代方案,推動減糖戰略的可行性和持續性[35]。

在實施減糖策略時,必不可少需考慮經濟成本,確保其經濟可行性和成本效益。① 行為改變策略、糖標簽、知識態度行為模型、健康素養、社區干預成本相對較低,但長期的行為改變往往需要持續的努力和支持,有效組織和管理社區干預活動,保持持續性和參與度,進行長期教育和宣傳,建立相應的監管機制和執行力度。② 糖稅帶來的效果是即時的,但可能會面臨監管和合規等方面的挑戰。③ 社會認知模型成本取決于社會媒體、廣告等渠道的使用成本,但效果可能有限,需要結合其他策略進行綜合推進。④ 減糖指南成本較低,但需要準確、權威的指南,以及有效的傳播途徑和渠道。⑤ 健康飲食效果長期而言是積極的,但是實施成本可能較高,包括人力、物力和時間等方面的投入。⑥ 物質替代成本較高,包括研發新產品、生產和推廣等方面的費用,同時還需要解決產品口感和成本等挑戰。本研究中策略的成本效果、可行性和持續性各有差異,并非所有策略都適用于不同的群體和環境,在實際推行過程中需綜合考慮。綜上所述,通過提高公眾健康素養、促進大眾教育水平的提高和行為改變支持,結合政策支持和社會廣泛接受度,以及經濟成本和效益的綜合考慮,可以成功推行減糖策略,改善公眾的飲食結構,提升整體健康水平。但是與對糖關注度、行動力較高的歐美國家相比,我國的減糖政策主要以倡導、建議為主,可適當借鑒歐美國家成熟的減糖干預措施來改善我國民眾健康水平[36]。

證據圖譜結果提示關于膳食減糖策略有效性干預的研究可能存在以下空白:① 高質量的研究缺乏。高質量研究對于干預措施的實踐推廣及研究結果的科學性有重要意義。質量評價結果表明,大多數研究質量中等偏低,只有3篇高質量文獻。需要未來研究者開展高質量、有針對性的研究,包括采用更嚴格的研究設計、增加樣本量、加強對結果的檢驗和驗證,以及采用多中心研究等方法。② 社會認知模型的膳食減糖策略干預措施研究較為匱乏。社會認知模型是個體對某種行為的態度和信念可以強烈預測他們參與這種行為的可能性,但相關方面研究較少,以至于針對社會認知模型減糖策略有效性的系統評價研究中沒有納入符合標準的相關研究,所以有必要對旨在減少個人膳食糖攝入量的基于理論的干預措施進行試驗。可涉及探索如何改變個體對減糖行為的態度和信念,并評估這些策略對減少個人膳食糖攝入的效果。③ 減糖指南的混亂性。針對膳食減糖對身體健康的益處,不同組織會頒布不同版本的膳食減糖指南,但相關納入研究發現關于膳食減糖的指南不符合值得信賴的建議標準,而且是基于低質量的證據,當權威的不同組織發布相互矛盾的建議時,可能會導致混亂,需要更多研究來證明不同組織發布的建議是否基于高質量的證據。未來的研究者可以進行更全面、系統的回顧研究,結合高質量的證據評估和整合,以提供更一致和可靠的減糖指南。④ 健康素養干預局限性。健康素養是指個人獲取和理解健康信息,并運用這些信息維護和促進自身健康的能力。本次納入研究只有大約一半為較高水平的健康素養和糖攝入量之間的關系,還需要做更多的工作來更好地理解健康素養對糖攝入量干預結果的調節作用。鑒于健康素養與糖攝入量之間的關系未能得到充分研究,未來的研究可以繼續探索和評估健康素養對減少個人膳食糖攝入量干預結果的調節作用。這可能包括開展干預研究,重點考慮不同健康素養水平的個體對干預措施的反應和效果。⑤ 營銷法規干預空白。一篇于2022年12月在Nutrients發表的關于東地中海減糖行動綜述總結到最常見的減糖干預是消費者教育,其次是財政政策(取消糖補貼和征稅)、對公共機構環境的干預、產品重新配方、營銷法規,最后是食品標簽舉措[37]。但納入研究中沒有專門針對營銷法規相關系統評價/Meta分析。后續可系統總結營銷法規相關干預舉措來證明有效性。未來的研究者可以開展系統總結營銷法規相關干預舉措的研究,以證明其有效性。這包括通過調查和評估不同國家或地區已實施的營銷法規措施,以及與消費者教育、產品改進等干預措施的結合效果。⑥ 系統評價/Meta分析作為臨床實踐指南的基礎,對于干預措施的實踐極為重要,但目前系統評價/Meta分析中較少涉及干預時間和強度等詳細的干預實施過程,影響干預措施的推廣實施。對于系統評價/Meta分析的實施過程,未來研究者可以更加詳細地報告干預時間、干預強度等實施細節,以便更好地評估和推廣干預措施。為了提高這方面的可行性和實施性,建議研究者在設計和實施研究之前預先制定詳細的干預方案,并在報告研究結果時完整記錄實施過程的關鍵信息。

本研究系統檢索并納入了膳食減糖策略干預相關證據,使用氣泡圖從多個關鍵維度直觀呈現現有證據,系統呈現不同干預措施、研究人群之間的研究數量、質量和結論等重要信息的差異,發現證據空白,為相關研究者開展此類研究提供參考,降低研究盲目性,亦為相關研究者開展證據圖譜研究提供可參考的研究框架。本研究的局限性:① 由于時間和精力限制,本研究只納入了系統評價/Meta分析這一研究類型,未對隨機對照試驗、準實驗研究、隊列研究、橫斷面研究等相關研究證據進行總結,導致納入研究具有一定局限性,可能造成偏倚。② 本研究結果屬于定性研究,部分結論有效性存在從納入文獻綜合概述中提取,未發現相關統計學意義數據證明,后續可檢索更多試驗類證據,通過定量合成進一步明確說明膳食減糖策略干預有效性。

綜上所述,證據圖研究結果顯示行為改變策略、健康飲食、糖稅、物質替代、糖標簽、社區干預相關的干預有一定有效性,同時也存在有效性不明確的干預類型。雖嚴格遵循證據圖制作,直觀有效概括總結出膳食減糖策略的有效性分布,但因納入研究類型的局限性、納入數量的有限性及高質量研究的缺乏,使得結論可能存在一定偏倚。提示未來可從不同角度納入不同研究類型來補充當前研究空白,并且應開展更多減糖策略相關方面研究來解決實際問題,為該領域提供更多高級別的循證證據,同時提高相關系統評價/Meta分析的質量,為確定優先研究領域提供證據支撐。