引用本文: 郝瑩, 陳卓. 抗阻運動提升老年人下肢肌肉力量及功能狀態的網狀Meta分析. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(2): 175-182. doi: 10.7507/1672-2531.202308021 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

人體老齡化進程中的肌肉力量衰減以肌肉萎縮、肌纖維成分改變、神經元功能減弱和肌肉利用氧的能力下降為主要特征[1,2],其中以下肢肌肉力量衰退最為顯著[3]。隨著年齡增長,老年人肌肉力量呈現出“階梯式下降”趨勢[4,5]。下肢力量衰減導致老年人坐立、行走、爬樓梯等行為受限[6],老年人發生跌倒、骨折甚至死亡的風險大大增加[7]。抗阻運動有助于人體神經對肌肉的控制,通過使其肌纖維構型發生改變,達到增強肌肉力量、減緩人體衰弱進程的目的[8,9]。抗阻運動對于提升老年人下肢肌肉力量的重要作用不言而喻[10],一方面表現在日常生活行為,如爬樓梯[11]、步行[12]等能力的提升;另一方面體現在對疾病的預防與治療效果,如預防和控制糖尿病[13,14]、心血管疾病[15]、骨質疏松癥[16]等。此外抗阻運動對身體素質的要求較低,即使是活動受限的老年人也可以從定期的阻力訓練計劃中收益[17],并可以通過該干預方式大幅度降低老年人的跌倒風險和全因死亡率[18]。

抗阻運動通過對身體施加阻力來提升個體肌肉的力量、耐力和功能。相較于其他功能訓練方法,抗阻運動具有鮮明的特點和顯著的優勢[19],具有廣泛的適應性[20,21],可以增強人體的功能性表現[22],以模擬現實生活中的各種肌肉活動為目標[23],可以提高日常活動中的表現[24]。再者,抗阻運動可以全面鍛煉身體[25,26],促進新陳代謝的提升和身體脂肪的燃燒[27,28]。

雖然目前已有眾多研究證明抗阻運動對老年人肌肉力量和功能的提升效果,但受限于樣本量、受試人群特征、數據處理及分析方式等原因,具體何種抗阻運動的運動處方能夠更好地提升老年人下肢肌力及功能尚無定論。因此,本研究應用網狀Meta分析方法,比較不同抗阻運動處方對老年人下肢肌肉力量及功能狀態的提升程度,尋求最佳運動劑量,旨在為老年人運動干預和健康管理策略的制定提供依據。

1 資料與方法

本研究根據PRISMA 2020聲明[29]進行報告,同時在PROSPERO平臺[30]完成方案注冊(注冊ID:CRD42022356070)。

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究設計

隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)。

1.1.2 研究對象

年齡≥60歲,身體健康的老年人或在醫學監控下的慢性病患者。

1.1.3 干預措施

試驗組:不同處方的抗阻運動;對照組:不進行運動干預,僅采用正常生活方式或接受健康教育。

1.1.4 結局指標

采用腿部伸展最大重復力量(repetition maximum,RM)、起立行走計時(timed up and go test,TUG)、6分鐘步行距離(6 minute walking distance,6MWD)3個指標,聯合評價抗阻運動對老年人下肢肌肉力量及功能影響的劑量-效應關系。

1.1.5 排除標準

① 重復發表的文獻;② 非中、英文文獻;③ 運動干預時間低于8周;④ 僅存在間斷性的運動干預;⑤ 運動干預同時配合飲食控制和其他生活方式改變;⑥ 干預策略為感知類型訓練。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索EBSCO、PubMed、Web of Science、CNKI、VIP和WanFang Data數據庫,搜集關于抗阻運動對老年人下肢肌肉力量及功能影響的RCT,檢索時限均從建庫至2022年7月。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式進行,并根據各數據庫特點進行調整。同時檢索納入研究的參考文獻,以補充獲取相關資料。英文檢索詞包括:resistance training、aged、randomized controlled trial、resistance exercise、strength exercise、strength training、weight training、muscle strength、strength、older adults、elderly、randomized controlled trial、randomized等;中文檢索詞包括:抗阻運動、抗阻練習、力量練習、肌肉力量、力量、老年人、老年群體、隨機對照試驗、隨機等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取內容包括:① 納入研究的基本信息;② 研究對象的基線特征和干預措施;③ 偏倚風險評價的關鍵要素;④ 所關注的結局指標和結果測量數據。

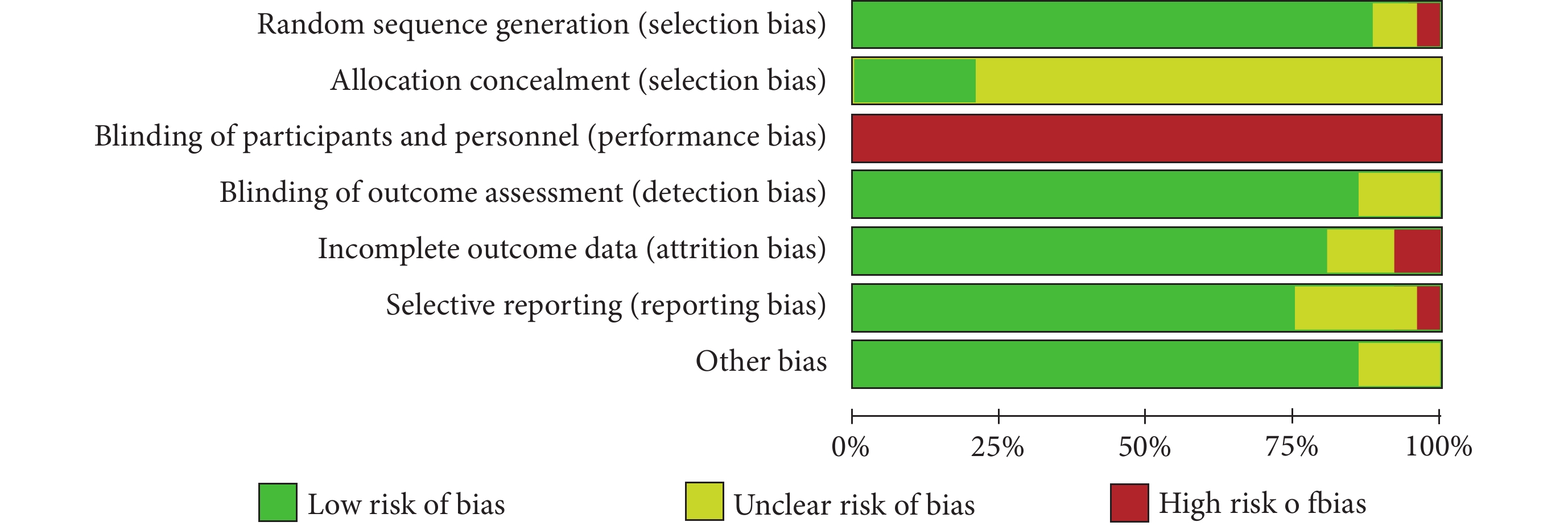

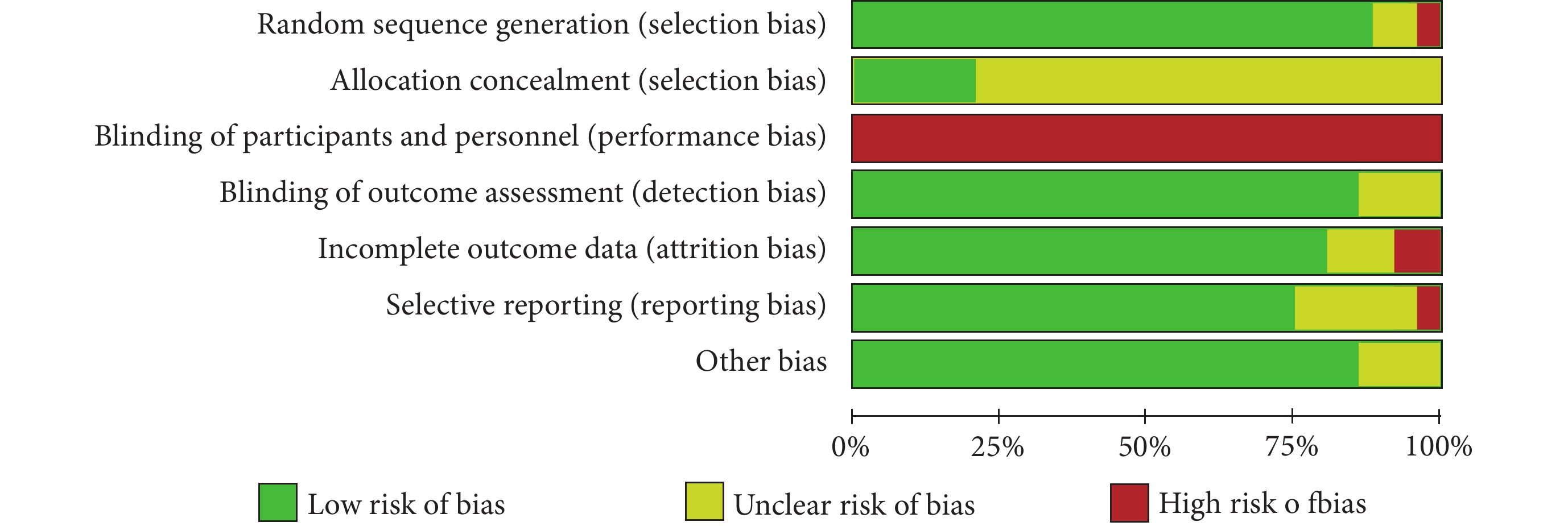

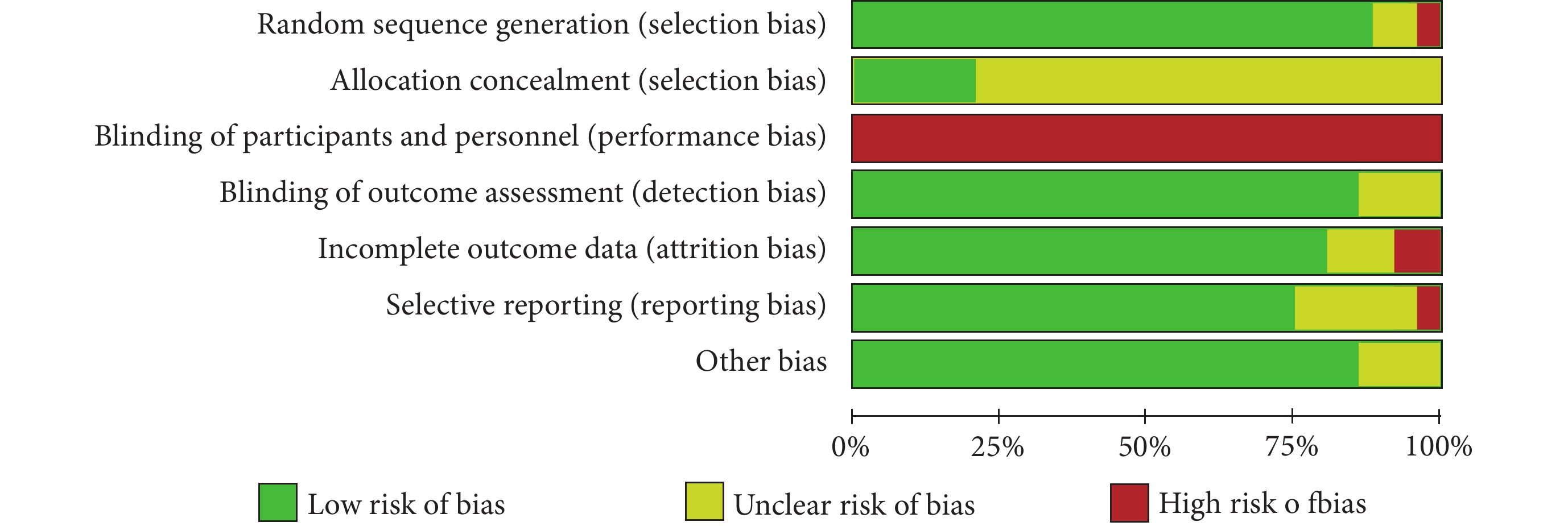

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對結果。偏倚風險評價采用Cochrane手冊5.1.0推薦的RCT偏倚風險評價工具。

1.5 統計分析

使用RevMan 5.4和Stata 15.0軟件進行網狀Meta分析。采用標準化均數差(standardize mean difference,SMD)為效應分析統計量,并提供其95%可信區間(confidence interval,CI)。當運動處方各要素不同實施劑量之間形成閉合環狀結構時,進行局部和全局的不一致性檢驗,比較直接比較結果與間接比較結果是否存在不一致。因為本研究主要討論不同運動處方各要素劑量的效應關系,為增加把握度和可靠性,故對不同結局指標數據根據權重進行統一編碼,網狀Meta分析采用效應量(effect size,ES)研判間接比較結果[31]。不同劑量的運動處方的有效性排序采用累積排序概率(surface under the cumulative ranking area,SUCRA)曲線下面積(area under the curve,AUC)進行報告,面積越大表明干預效果越好。使用以下方案將運動處方各要素的數據進行轉換:① 各處方要素為固定值的數據,保留原值;② 各處方要素為某一范圍時,轉換為該要素范圍的平均值。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

初檢共獲得文獻3 578篇,包括EBSCO(n=465)、PubMed(n=1 685)、Web of Science(n=1 243)、CNKI(n=34)、VIP(n=56)和WanFang Data(n=95),經逐層篩選后,最終納入32個RCT[32-63]。

2.2 納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果

圖1

納入研究的偏倚風險評價結果

圖1

納入研究的偏倚風險評價結果

2.3 網狀Meta分析結果

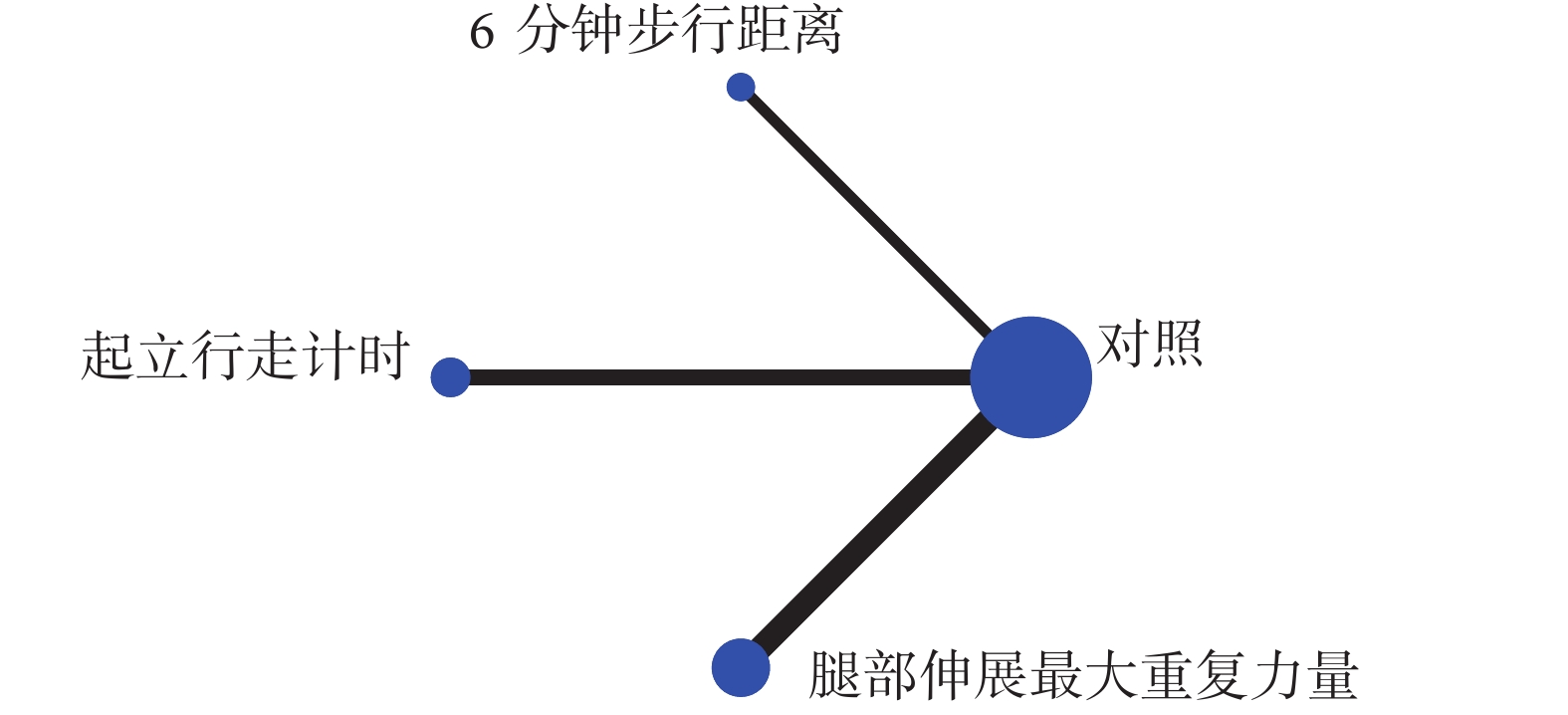

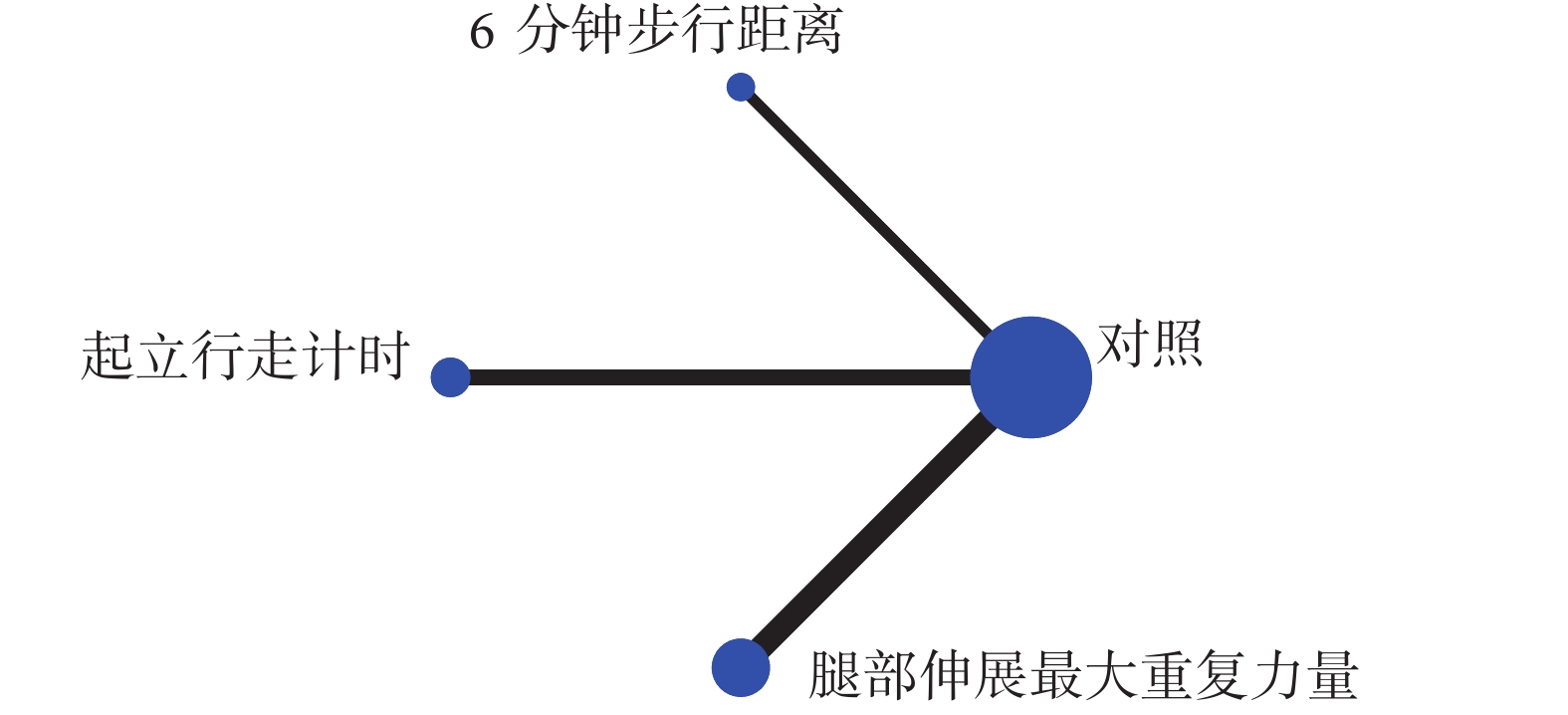

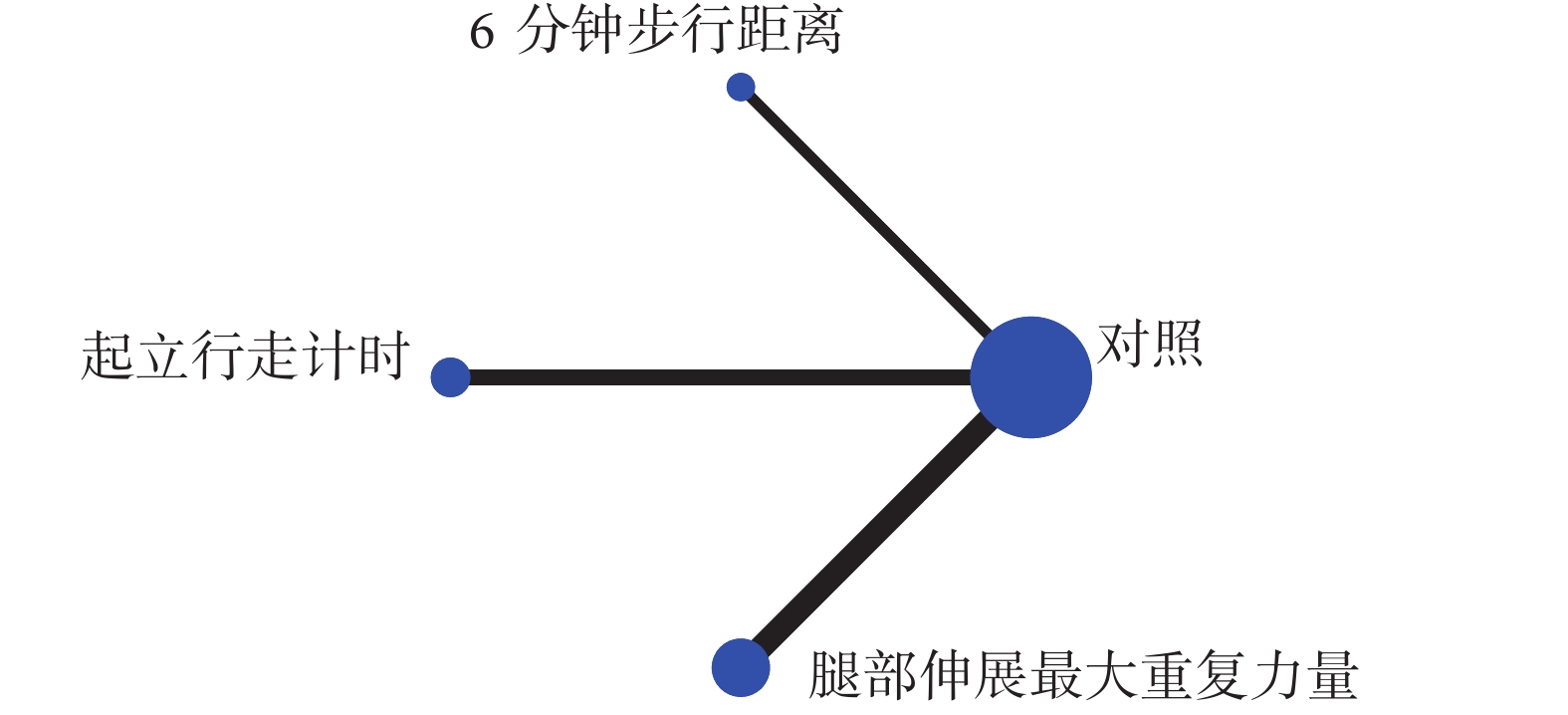

2.3.1 證據網絡情況與一致性分析

各研究之間的網絡關系見圖2,因尚未形成閉合的環狀結構,無需進行一致性檢驗。

圖2

網狀關系圖

圖2

網狀關系圖

2.3.2 直接比較結果

網狀Meta分析直接比較結果顯示,不同運動干預周期、單次運動時間、運動干預頻率、運動干預強度、組間間歇時間,試驗組各結局指標均優于對照組,差異均有統計學意義。

2.3.3 間接比較結果

網狀Meta分析間接比較結果顯示,運動干預周期8~12周的效果優于16~20周和24~32周。單次運動時間30~45分鐘的效果優于46~60分鐘和61~90分鐘。運動干預頻率3~4次/周的效果優于1~2次/周和5次/周。運動干預強度50~70% 1RM的效果優于<50% 1RM和>70% 1RM。組間間歇時間1.1~2分鐘的效果優于0~1分鐘和2.1~3分鐘。

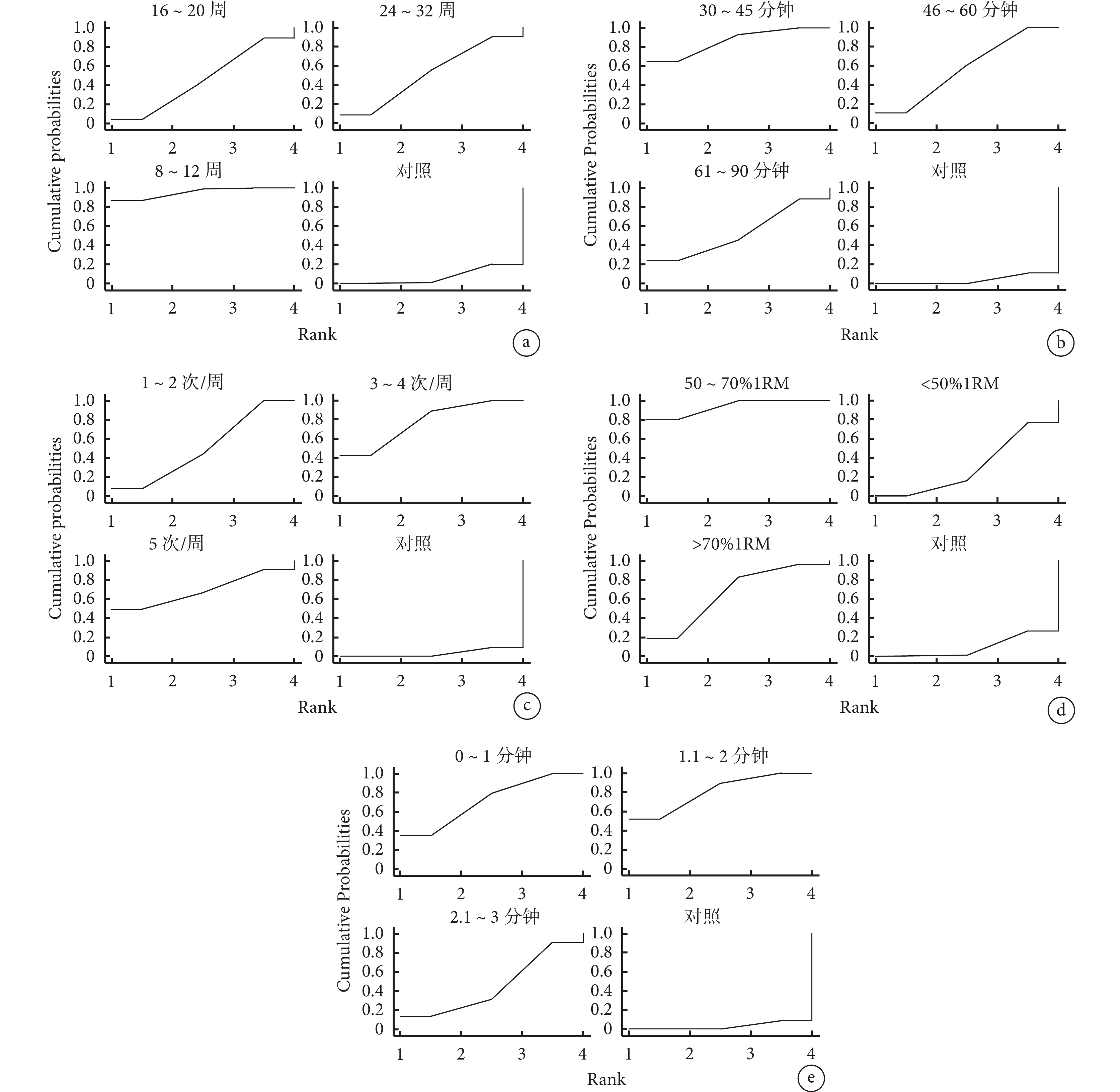

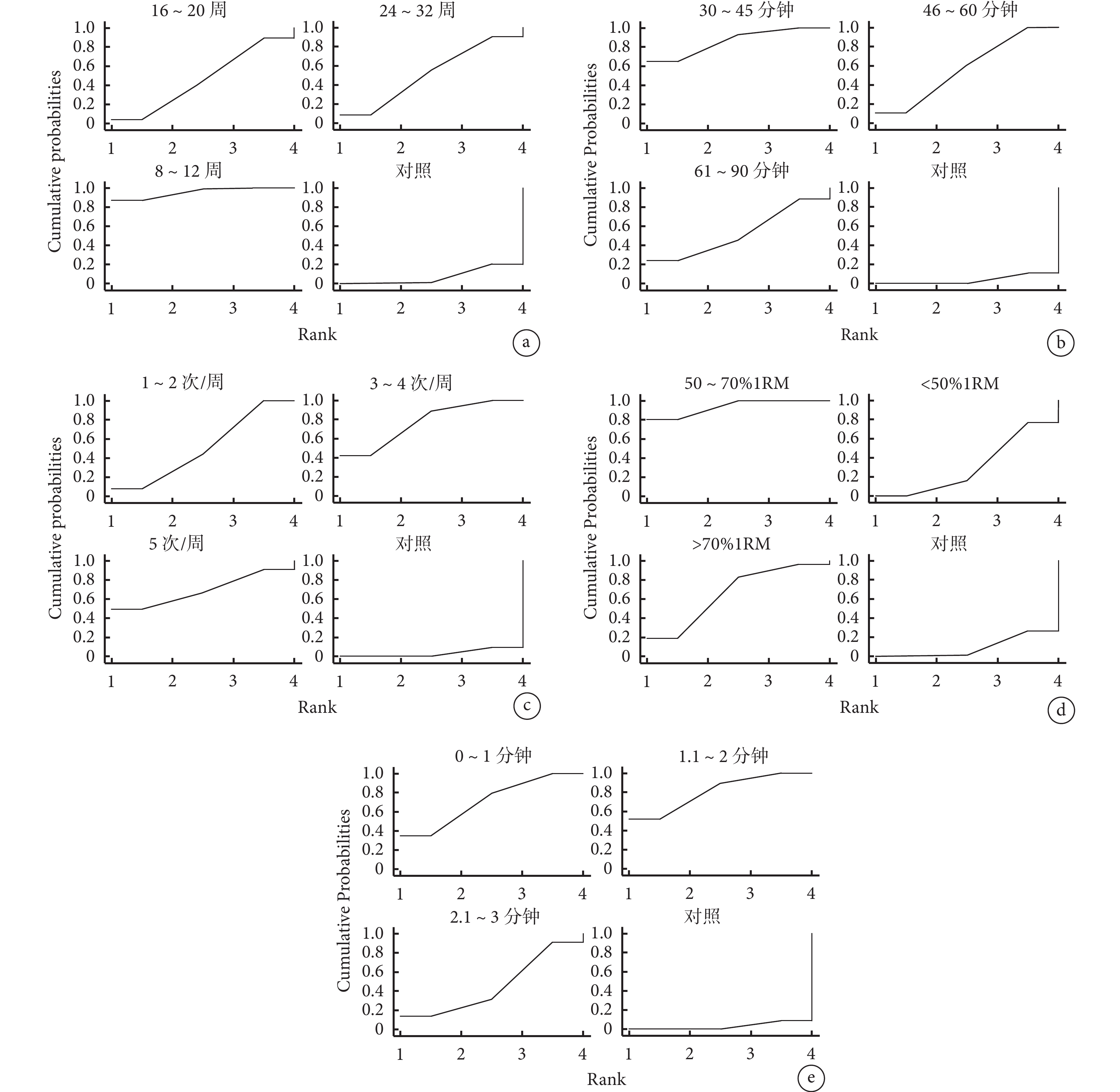

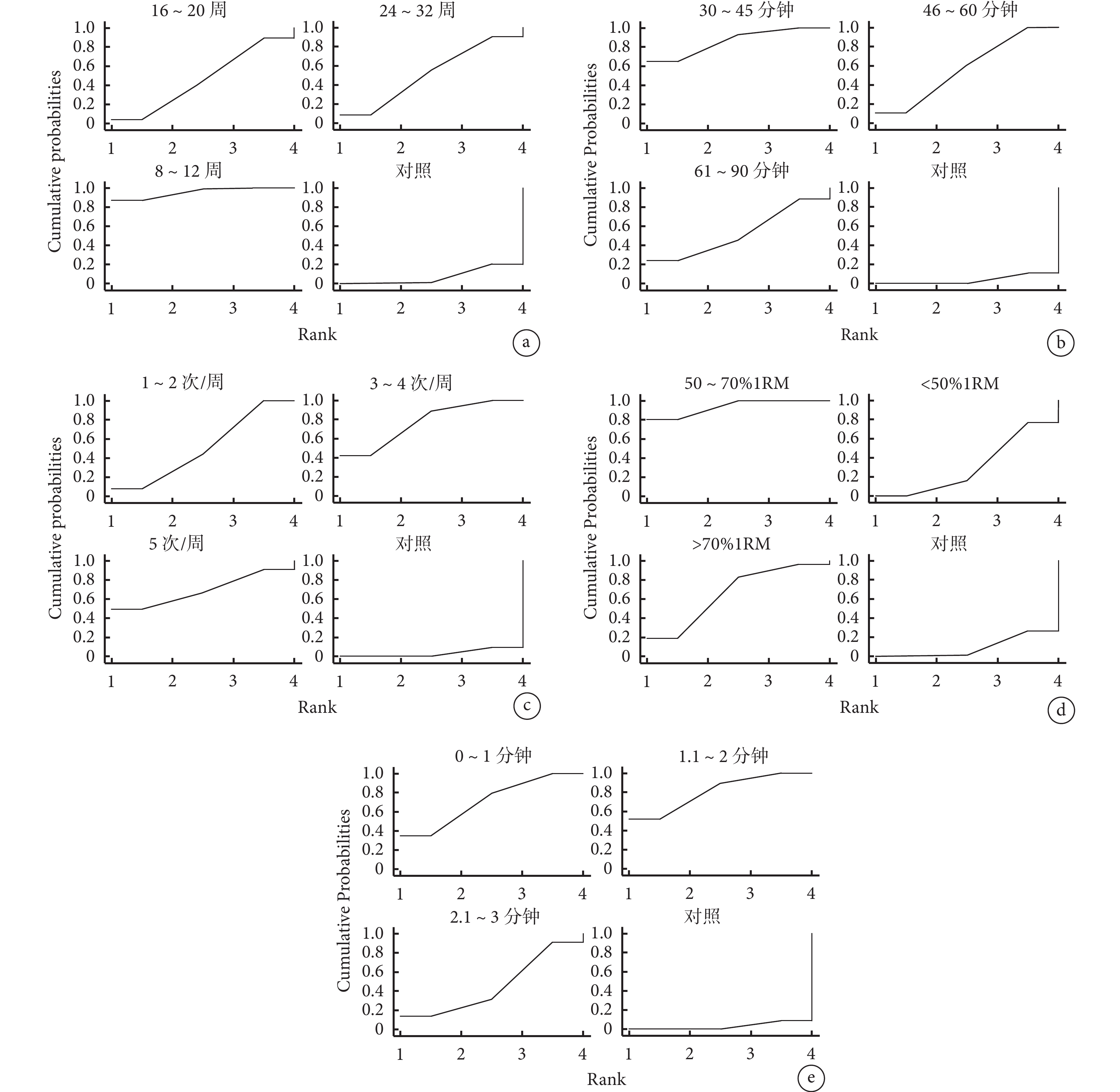

2.3.4 最佳干預的概率排序結果

概率排序結果(圖3)顯示,運動干預周期效果優劣順序依次為8~12周(AUC=95.4,概率為87.1%)、24~32周(AUC=51.7,概率為8.7%)、16~20周(AUC=45.7,概率為4.2%)。

圖3

運動處方各要素劑量干預效果的概率排序圖

圖3

運動處方各要素劑量干預效果的概率排序圖

a:不同運動干預周期;b:不同單次運動時間;c:不同運動干預頻率;d:不同運動干預強度;e:不同組間間歇時間。

單次運動時間效果優劣順序依次為30~45分鐘(AUC=85.9,概率為64.8%)、46~60分鐘(AUC=57.5,概率為11.0%)、61~90分鐘(AUC=53.0,概率為24.2%)。

運動干預頻率效果優劣順序依次為3~4次/周(AUC=77.3,概率為42.6%)、5次/周(AUC=69.0,概率為49.6%)、1~2次/周(AUC=50.6,概率為7.8%)。

運動干預強度效果優劣順序依次為50~70% 1RM(AUC=93.3,概率為80.4%)、>70% 1RM(AUC=66.1,概率為18.9%)、<50% 1RM(AUC=31.5,概率為0.7%)。

組間間歇時間優劣順序依次為1.1~2分鐘(AUC=80.4,概率為52.0%)、0~1分鐘(AUC=71.0,概率為34.1%)、2.1~3分鐘(AUC=45.6,概率為13.9%)。

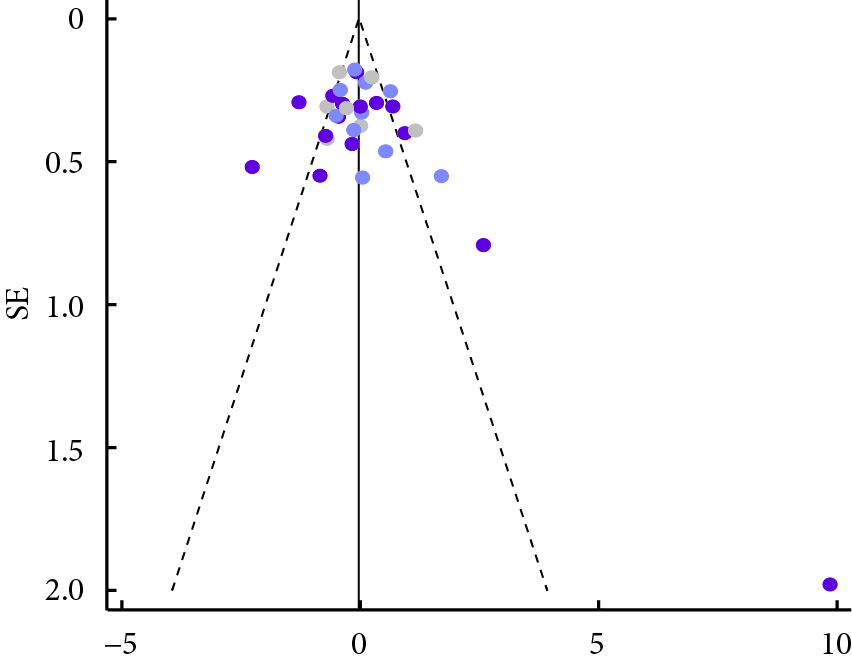

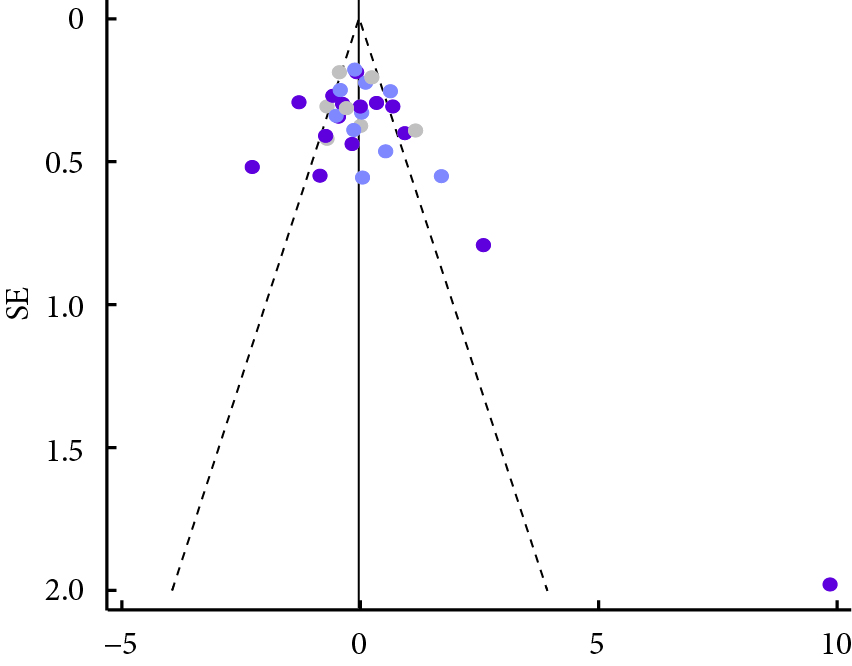

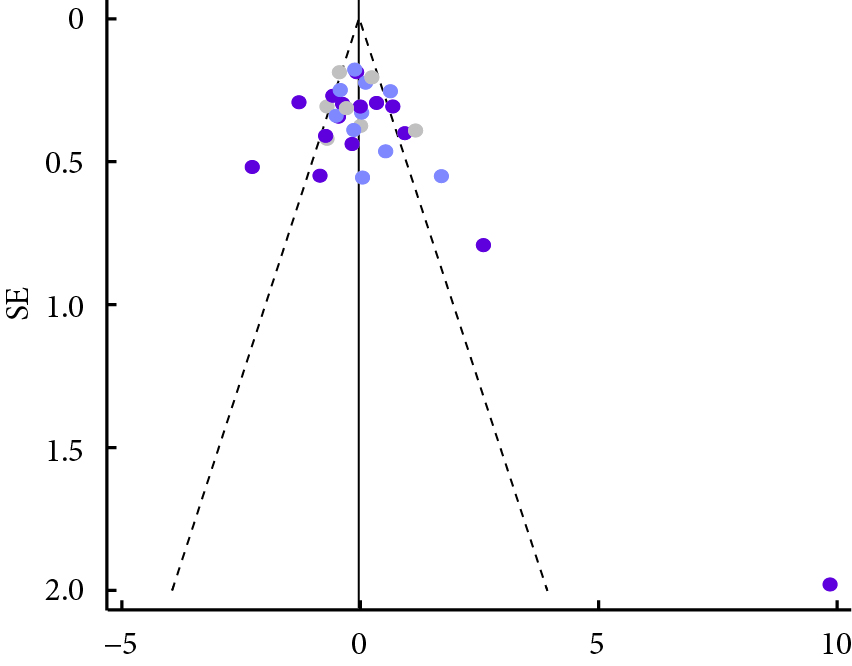

2.4 發表偏倚檢驗

采用繪制漏斗圖的方式進行發表偏倚檢驗,結果顯示,各研究點對稱分布在漏斗圖的頂部,未見明顯的發表偏倚[64](圖4)。

圖4

運動處方各要素劑量干預效果的漏斗圖

圖4

運動處方各要素劑量干預效果的漏斗圖

3 討論

抗阻運動可以增粗人體肌纖維橫截面積,改善肌肉質量及降低體脂率,使老年人下肢肌肉力量得到改善,甚至可以達到預防和控制老年肌少癥的目的[65]。目前已有眾多研究證明抗阻運動對老年人肌肉力量和功能的提升效果,但具體何種抗阻運動處方能夠更好地提升老年人下肢肌力及功能尚無定論。

本研究結果顯示,干預周期在8~32周范圍內的抗阻運動均可顯著改善老年人下肢肌肉力量及功能狀態。相較于長周期而言,較短周期運動干預對于老年人的下肢肌力和功能改善效應量更為顯著,該結果進一步驗證了Kobayashi等[66]的研究結果。此外較短周期的抗阻運動可能更容易被老年人接受和堅持,因此8~12周的抗阻運動可能對增加老年人的下肢肌肉力量及功能具有更好的提升效果。

與周期效應量相似的是,單次運動時間在30~45分鐘范圍內,對于老年人下肢肌肉力量及功能的提升效應優勢更加明顯。超出該時間范圍雖然也有一定的提升作用,但不能產生最佳效應。其原因可能與老年人身體狀態有關,若單次運動時間較長,機體容易出現運動性疲勞使得注意力不集中,導致動作完成度和質量下降,甚至出現運動損傷。總體而言,適度的抗阻運動對老年人的肌力提升和功能改善具有重要作用,單次運動時間30~45分鐘可作為提升老年人下肢肌力及功能的最佳運動處方,過量運動可能會產生負面效應。

運動頻率作為抗阻運動干預計劃的重要組成部分,被認為是進行多組分訓練計劃后人體肌力和功能變化的預測因子[67]。適宜運動頻率可以幫助老年人形成良好運動習慣和鍛煉意識,不適宜的運動頻率特別高頻次運動干預,會使個體身體和心理產生疲勞累積[68],影響老年人動作學習模式和訓練效果,導致訓練刺激降低,鍛煉效果下降[69]。本研究顯示,運動頻率在1~5次/周均可顯著改善老年人的下肢肌肉力量及功能狀態,但3~4次/周的運動干預頻率對老年人下肢肌力和功能的提升效果更加顯著。老年人可根據該運動頻率進行抗阻運動,以培養良好的運動習慣和鍛煉意識,最終促進個體肌肉力量和功能狀態的雙提升。

運動強度主要通過人體完成動作過程中的肌肉收縮與舒張程度來體現,是決定運動干預有效性和安全性的關鍵因素[70]。本研究結果顯示,當抗阻運動強度處于50~70% 1RM時,老年人下肢肌肉力量及功能的提升效應優勢最為明顯。Silva等[71]認為采用中低強度(<70% 1RM)的漸進式抗阻運動可以有效改善老年人因肌力下降而引發的相關疾病,若超過這一范圍可能會因運動負荷過大而增加運動損傷風險。因此采取50~70% 1RM的抗阻練習運動強度可以使老年人下肢肌肉功能得到顯著改善,同時可以保證老年人在運動干預過程中的安全性。

抗阻運動的間歇時間會直接影響人體血液與肌肉中的三磷酸腺苷、磷酸肌酸合成量和血乳酸濃度水平,此影響不僅發生在運動即刻,在后期適應階段也有重要作用[72]。對于老年人來說,在進行抗阻運動時,適當控制間歇時間對下肢肌肉力量的提升和功能的改善有積極影響,本研究結果顯示間歇時間處于0~3分鐘范圍內對老年人下肢肌肉力量提升均具有積極影響,但間歇時間處于1.1~2分鐘范圍內的抗阻運動對老年人下肢肌肉力量及功能具有更好的提升效果。該結果與ACSM推薦老年人進行抗阻運動的組間間歇時間一致,可作為提升老年人下肢肌力量的最佳運動處方。

本研究的局限性:① 僅納入中、英文文獻,可能存在語言偏倚;② 研究對不同結局指標數據資料進行統一編碼,雖增加了結果的把握度,但可能會在換算中產生誤差;③ 研究未考慮性別和健康差異,運動處方各要素是否存在性別及健康差異還需進一步探討。

綜上所述,本研究結果顯示,抗阻運動改善老年人下肢肌肉力量及功能的最優劑量為中等運動強度(50%~70% 1RM)、持續8~12周、每周運動3~4次、每次運動時間30~45分鐘、組間間歇1.1~2分鐘。

人體老齡化進程中的肌肉力量衰減以肌肉萎縮、肌纖維成分改變、神經元功能減弱和肌肉利用氧的能力下降為主要特征[1,2],其中以下肢肌肉力量衰退最為顯著[3]。隨著年齡增長,老年人肌肉力量呈現出“階梯式下降”趨勢[4,5]。下肢力量衰減導致老年人坐立、行走、爬樓梯等行為受限[6],老年人發生跌倒、骨折甚至死亡的風險大大增加[7]。抗阻運動有助于人體神經對肌肉的控制,通過使其肌纖維構型發生改變,達到增強肌肉力量、減緩人體衰弱進程的目的[8,9]。抗阻運動對于提升老年人下肢肌肉力量的重要作用不言而喻[10],一方面表現在日常生活行為,如爬樓梯[11]、步行[12]等能力的提升;另一方面體現在對疾病的預防與治療效果,如預防和控制糖尿病[13,14]、心血管疾病[15]、骨質疏松癥[16]等。此外抗阻運動對身體素質的要求較低,即使是活動受限的老年人也可以從定期的阻力訓練計劃中收益[17],并可以通過該干預方式大幅度降低老年人的跌倒風險和全因死亡率[18]。

抗阻運動通過對身體施加阻力來提升個體肌肉的力量、耐力和功能。相較于其他功能訓練方法,抗阻運動具有鮮明的特點和顯著的優勢[19],具有廣泛的適應性[20,21],可以增強人體的功能性表現[22],以模擬現實生活中的各種肌肉活動為目標[23],可以提高日常活動中的表現[24]。再者,抗阻運動可以全面鍛煉身體[25,26],促進新陳代謝的提升和身體脂肪的燃燒[27,28]。

雖然目前已有眾多研究證明抗阻運動對老年人肌肉力量和功能的提升效果,但受限于樣本量、受試人群特征、數據處理及分析方式等原因,具體何種抗阻運動的運動處方能夠更好地提升老年人下肢肌力及功能尚無定論。因此,本研究應用網狀Meta分析方法,比較不同抗阻運動處方對老年人下肢肌肉力量及功能狀態的提升程度,尋求最佳運動劑量,旨在為老年人運動干預和健康管理策略的制定提供依據。

1 資料與方法

本研究根據PRISMA 2020聲明[29]進行報告,同時在PROSPERO平臺[30]完成方案注冊(注冊ID:CRD42022356070)。

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究設計

隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)。

1.1.2 研究對象

年齡≥60歲,身體健康的老年人或在醫學監控下的慢性病患者。

1.1.3 干預措施

試驗組:不同處方的抗阻運動;對照組:不進行運動干預,僅采用正常生活方式或接受健康教育。

1.1.4 結局指標

采用腿部伸展最大重復力量(repetition maximum,RM)、起立行走計時(timed up and go test,TUG)、6分鐘步行距離(6 minute walking distance,6MWD)3個指標,聯合評價抗阻運動對老年人下肢肌肉力量及功能影響的劑量-效應關系。

1.1.5 排除標準

① 重復發表的文獻;② 非中、英文文獻;③ 運動干預時間低于8周;④ 僅存在間斷性的運動干預;⑤ 運動干預同時配合飲食控制和其他生活方式改變;⑥ 干預策略為感知類型訓練。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索EBSCO、PubMed、Web of Science、CNKI、VIP和WanFang Data數據庫,搜集關于抗阻運動對老年人下肢肌肉力量及功能影響的RCT,檢索時限均從建庫至2022年7月。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式進行,并根據各數據庫特點進行調整。同時檢索納入研究的參考文獻,以補充獲取相關資料。英文檢索詞包括:resistance training、aged、randomized controlled trial、resistance exercise、strength exercise、strength training、weight training、muscle strength、strength、older adults、elderly、randomized controlled trial、randomized等;中文檢索詞包括:抗阻運動、抗阻練習、力量練習、肌肉力量、力量、老年人、老年群體、隨機對照試驗、隨機等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取內容包括:① 納入研究的基本信息;② 研究對象的基線特征和干預措施;③ 偏倚風險評價的關鍵要素;④ 所關注的結局指標和結果測量數據。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對結果。偏倚風險評價采用Cochrane手冊5.1.0推薦的RCT偏倚風險評價工具。

1.5 統計分析

使用RevMan 5.4和Stata 15.0軟件進行網狀Meta分析。采用標準化均數差(standardize mean difference,SMD)為效應分析統計量,并提供其95%可信區間(confidence interval,CI)。當運動處方各要素不同實施劑量之間形成閉合環狀結構時,進行局部和全局的不一致性檢驗,比較直接比較結果與間接比較結果是否存在不一致。因為本研究主要討論不同運動處方各要素劑量的效應關系,為增加把握度和可靠性,故對不同結局指標數據根據權重進行統一編碼,網狀Meta分析采用效應量(effect size,ES)研判間接比較結果[31]。不同劑量的運動處方的有效性排序采用累積排序概率(surface under the cumulative ranking area,SUCRA)曲線下面積(area under the curve,AUC)進行報告,面積越大表明干預效果越好。使用以下方案將運動處方各要素的數據進行轉換:① 各處方要素為固定值的數據,保留原值;② 各處方要素為某一范圍時,轉換為該要素范圍的平均值。

2 結果

2.1 文獻篩選流程及結果

初檢共獲得文獻3 578篇,包括EBSCO(n=465)、PubMed(n=1 685)、Web of Science(n=1 243)、CNKI(n=34)、VIP(n=56)和WanFang Data(n=95),經逐層篩選后,最終納入32個RCT[32-63]。

2.2 納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果

圖1

納入研究的偏倚風險評價結果

圖1

納入研究的偏倚風險評價結果

2.3 網狀Meta分析結果

2.3.1 證據網絡情況與一致性分析

各研究之間的網絡關系見圖2,因尚未形成閉合的環狀結構,無需進行一致性檢驗。

圖2

網狀關系圖

圖2

網狀關系圖

2.3.2 直接比較結果

網狀Meta分析直接比較結果顯示,不同運動干預周期、單次運動時間、運動干預頻率、運動干預強度、組間間歇時間,試驗組各結局指標均優于對照組,差異均有統計學意義。

2.3.3 間接比較結果

網狀Meta分析間接比較結果顯示,運動干預周期8~12周的效果優于16~20周和24~32周。單次運動時間30~45分鐘的效果優于46~60分鐘和61~90分鐘。運動干預頻率3~4次/周的效果優于1~2次/周和5次/周。運動干預強度50~70% 1RM的效果優于<50% 1RM和>70% 1RM。組間間歇時間1.1~2分鐘的效果優于0~1分鐘和2.1~3分鐘。

2.3.4 最佳干預的概率排序結果

概率排序結果(圖3)顯示,運動干預周期效果優劣順序依次為8~12周(AUC=95.4,概率為87.1%)、24~32周(AUC=51.7,概率為8.7%)、16~20周(AUC=45.7,概率為4.2%)。

圖3

運動處方各要素劑量干預效果的概率排序圖

圖3

運動處方各要素劑量干預效果的概率排序圖

a:不同運動干預周期;b:不同單次運動時間;c:不同運動干預頻率;d:不同運動干預強度;e:不同組間間歇時間。

單次運動時間效果優劣順序依次為30~45分鐘(AUC=85.9,概率為64.8%)、46~60分鐘(AUC=57.5,概率為11.0%)、61~90分鐘(AUC=53.0,概率為24.2%)。

運動干預頻率效果優劣順序依次為3~4次/周(AUC=77.3,概率為42.6%)、5次/周(AUC=69.0,概率為49.6%)、1~2次/周(AUC=50.6,概率為7.8%)。

運動干預強度效果優劣順序依次為50~70% 1RM(AUC=93.3,概率為80.4%)、>70% 1RM(AUC=66.1,概率為18.9%)、<50% 1RM(AUC=31.5,概率為0.7%)。

組間間歇時間優劣順序依次為1.1~2分鐘(AUC=80.4,概率為52.0%)、0~1分鐘(AUC=71.0,概率為34.1%)、2.1~3分鐘(AUC=45.6,概率為13.9%)。

2.4 發表偏倚檢驗

采用繪制漏斗圖的方式進行發表偏倚檢驗,結果顯示,各研究點對稱分布在漏斗圖的頂部,未見明顯的發表偏倚[64](圖4)。

圖4

運動處方各要素劑量干預效果的漏斗圖

圖4

運動處方各要素劑量干預效果的漏斗圖

3 討論

抗阻運動可以增粗人體肌纖維橫截面積,改善肌肉質量及降低體脂率,使老年人下肢肌肉力量得到改善,甚至可以達到預防和控制老年肌少癥的目的[65]。目前已有眾多研究證明抗阻運動對老年人肌肉力量和功能的提升效果,但具體何種抗阻運動處方能夠更好地提升老年人下肢肌力及功能尚無定論。

本研究結果顯示,干預周期在8~32周范圍內的抗阻運動均可顯著改善老年人下肢肌肉力量及功能狀態。相較于長周期而言,較短周期運動干預對于老年人的下肢肌力和功能改善效應量更為顯著,該結果進一步驗證了Kobayashi等[66]的研究結果。此外較短周期的抗阻運動可能更容易被老年人接受和堅持,因此8~12周的抗阻運動可能對增加老年人的下肢肌肉力量及功能具有更好的提升效果。

與周期效應量相似的是,單次運動時間在30~45分鐘范圍內,對于老年人下肢肌肉力量及功能的提升效應優勢更加明顯。超出該時間范圍雖然也有一定的提升作用,但不能產生最佳效應。其原因可能與老年人身體狀態有關,若單次運動時間較長,機體容易出現運動性疲勞使得注意力不集中,導致動作完成度和質量下降,甚至出現運動損傷。總體而言,適度的抗阻運動對老年人的肌力提升和功能改善具有重要作用,單次運動時間30~45分鐘可作為提升老年人下肢肌力及功能的最佳運動處方,過量運動可能會產生負面效應。

運動頻率作為抗阻運動干預計劃的重要組成部分,被認為是進行多組分訓練計劃后人體肌力和功能變化的預測因子[67]。適宜運動頻率可以幫助老年人形成良好運動習慣和鍛煉意識,不適宜的運動頻率特別高頻次運動干預,會使個體身體和心理產生疲勞累積[68],影響老年人動作學習模式和訓練效果,導致訓練刺激降低,鍛煉效果下降[69]。本研究顯示,運動頻率在1~5次/周均可顯著改善老年人的下肢肌肉力量及功能狀態,但3~4次/周的運動干預頻率對老年人下肢肌力和功能的提升效果更加顯著。老年人可根據該運動頻率進行抗阻運動,以培養良好的運動習慣和鍛煉意識,最終促進個體肌肉力量和功能狀態的雙提升。

運動強度主要通過人體完成動作過程中的肌肉收縮與舒張程度來體現,是決定運動干預有效性和安全性的關鍵因素[70]。本研究結果顯示,當抗阻運動強度處于50~70% 1RM時,老年人下肢肌肉力量及功能的提升效應優勢最為明顯。Silva等[71]認為采用中低強度(<70% 1RM)的漸進式抗阻運動可以有效改善老年人因肌力下降而引發的相關疾病,若超過這一范圍可能會因運動負荷過大而增加運動損傷風險。因此采取50~70% 1RM的抗阻練習運動強度可以使老年人下肢肌肉功能得到顯著改善,同時可以保證老年人在運動干預過程中的安全性。

抗阻運動的間歇時間會直接影響人體血液與肌肉中的三磷酸腺苷、磷酸肌酸合成量和血乳酸濃度水平,此影響不僅發生在運動即刻,在后期適應階段也有重要作用[72]。對于老年人來說,在進行抗阻運動時,適當控制間歇時間對下肢肌肉力量的提升和功能的改善有積極影響,本研究結果顯示間歇時間處于0~3分鐘范圍內對老年人下肢肌肉力量提升均具有積極影響,但間歇時間處于1.1~2分鐘范圍內的抗阻運動對老年人下肢肌肉力量及功能具有更好的提升效果。該結果與ACSM推薦老年人進行抗阻運動的組間間歇時間一致,可作為提升老年人下肢肌力量的最佳運動處方。

本研究的局限性:① 僅納入中、英文文獻,可能存在語言偏倚;② 研究對不同結局指標數據資料進行統一編碼,雖增加了結果的把握度,但可能會在換算中產生誤差;③ 研究未考慮性別和健康差異,運動處方各要素是否存在性別及健康差異還需進一步探討。

綜上所述,本研究結果顯示,抗阻運動改善老年人下肢肌肉力量及功能的最優劑量為中等運動強度(50%~70% 1RM)、持續8~12周、每周運動3~4次、每次運動時間30~45分鐘、組間間歇1.1~2分鐘。