引用本文: 胡粵霞, 夏鑫, 田欣, 王艷艷. 新型冠狀病毒奧密克戎變異株感染住院患者疫苗接種情況與危重型的相關性分析. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(3): 258-264. doi: 10.7507/1672-2531.202309089 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

新型冠狀病毒感染(coronavirus disease 2019,COVID-19)嚴重影響了全球公共衛生和經濟發展。奧密克戎(Omicron)變異株于2021年11月首次在南非發現[1],并迅速傳播到世界各地,成為全球COVID-19主要變異株[2]。與德爾塔或其他早期變異株相比,奧密克戎感染的嚴重程度和死亡率顯著降低,但其傳染率和傳播速度更快[3]。盡管奧密克戎變異株感染以無癥狀、輕、中癥為主,但部分患者會進展為危重癥,出現急性呼吸窘迫綜合征、多器官衰竭甚至死亡[4],尤其是老年人以及未接種疫苗者[5]。對危重癥的成功救治是降低死亡率的關鍵,早期識別可能發展為危重型的患者有助于早期干預[6],并優化醫療衛生資源的使用。由于病毒變異快,呈現多種亞型,尚無針對COVID-19的特效藥,疫苗接種成為重要預防措施。既往研究顯示,疫苗對于奧密克戎變異株的保護作用較德爾塔毒株降低[7],對于有癥狀感染者的保護有限,但仍對有嚴重后果(住院或死亡)風險患者具有保護作用[8]。然而目前國內外針對疫苗接種與奧密克戎感染危重型相關性研究較少。本研究針對疫苗接種情況、入院時的癥狀體征與奧密克戎危重型的關聯進行分析,為未來疫苗接種策略與健康教育提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

1.1.1 納入標準

回顧性分析2022年12月1日—2023年1月31日成都市某三甲醫院收治的奧密克戎感染患者的臨床資料,診斷標準參照國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第十版)》[9]。

1.1.2 排除標準

① 臨床資料不完善;③ 年齡小于3歲;③ 疫苗接種信息缺失。

1.1.3 倫理學審查

本研究已獲得四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會批準[審批號:2023年審(30)號]。

1.2 研究方法及分組

根據《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第十版)》將所有病例分為危重組和非危重組。患者出現以下情況之一即歸為危重組:① 出現呼吸衰竭且需要機械通氣;② 出現休克;③ 合并其他器官功能衰竭需ICU監護治療。其他歸為非危重組。采用醫院HIS系統搜集確診COVID-19住院患者的人口學特征、入院時的癥狀、體征、疫苗接種情況、基礎疾病史(僅記錄入院前已有的疾病)。根據疫苗效力,將腺病毒載體疫苗接種1劑次,滅活疫苗接種2劑次,重組新冠病毒疫苗(CHO細胞)接種3劑次定義為完成接種。完成接種的基礎上額外接種定義為加強接種。接種疫苗但是未全部完成接種劑次為部分接種,將部分接種和未接種均定義為未完成接種。最近一次疫苗接種時間距離發病日期≥14天視為接種成功。根據既往疫苗接種情況,將患者分為未完成組、完成組、加強組,并進行分層分析,評價疫苗接種情況與病情危重程度的關系。

1.3 統計分析

采用R(4.1.0版本)軟件進行數據分析,連續性變量符合正態分布且方差齊時采用均值和標準差進行描述分析,采用獨立樣本t檢驗進行統計推斷;不符合正態分布和方差齊性時采用非參數檢驗進行統計推斷。分類變量采用頻數和構成比進行描述分析,采用卡方檢驗進行統計推斷。采用二分類邏輯回歸分析危重癥的關聯因素。設定P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者一般資料比較

最終納入奧密克戎感染確診者3 603人,平均年齡63.4±18.6歲,1 308名(36.3%)女性,2 295名(63.7%)男性。730例(20.3%)危重型,2 873例(79.9%)非危重型。3 090人(85.8%)患有基礎疾病。2 399人(66.6%)未完成疫苗接種,433人(12.0%)按次數完成疫苗接種、771人(21.4%)接種了加強針。

兩組患者在年齡、性別、基礎疾病和疫苗接種情況等方面差異有統計學意義(P<0.05),見表1。與非危重組相比,危重組年齡更大、女性比例更低。在基礎疾病方面,危重組惡性腫瘤、腦血管疾病、慢性腎病、慢性肺病、慢性肝病、糖尿病、心臟病、高血壓患病率更高(P<0.05)。在入院癥狀體征方面,危重組入院時發熱、咳嗽、咳痰、疲乏、呼吸困難等癥狀發生率高于非危重組,差異有統計學意義(P<0.05)。同時,危重組患者在入院時出現發熱、脈搏頻率>100次/分、呼吸頻率>24次/分、舒張壓<60 mmHg、收縮壓異常比例更高(P<0.05)。在疫苗接種情況方面,與非危重組相比,危重組未完成接種疫苗比例高,按次數完成接種、加強接種比例低,差異具有統計學意義(P<0.05)。

,n(%)]

,n(%)]

2.2 危重型發生風險影響因素的Logistic回歸分析

以“臨床嚴重程度是否為危重型”為因變量,以年齡、性別、基礎疾病、入院時癥狀體征為自變量進行多因素Logistic回歸分析。結果顯示在模型1(未校正)、模型2(校正年齡和性別)、模型3(校正年齡、性別和基礎疾病)中,與未完成接種組相比,完成接種組與加強接種組的危重型發生風險均較低(P<0.05)。在校正年齡、性別和基礎疾病后,與未接種患者相比,按次數完全接種[OR=0.67,95%CI(0.50,0.89)]、加強完成接種[OR=0.76,95%CI(0.61,0.94)]仍是危重型發生風險的保護因素。此外,入院時出現咳嗽、咳痰、疲乏、呼吸困難、體溫介于37.3~38.0℃、脈搏>100次/分,呼吸>24次/分、舒張壓<60 mmHg和收縮壓<90 mmHg等癥狀、體征均與住院期間危重型發生風險增加有關(表2)。

2.3 不同年齡段、性別的患者疫苗接種情況與危重率趨勢分析

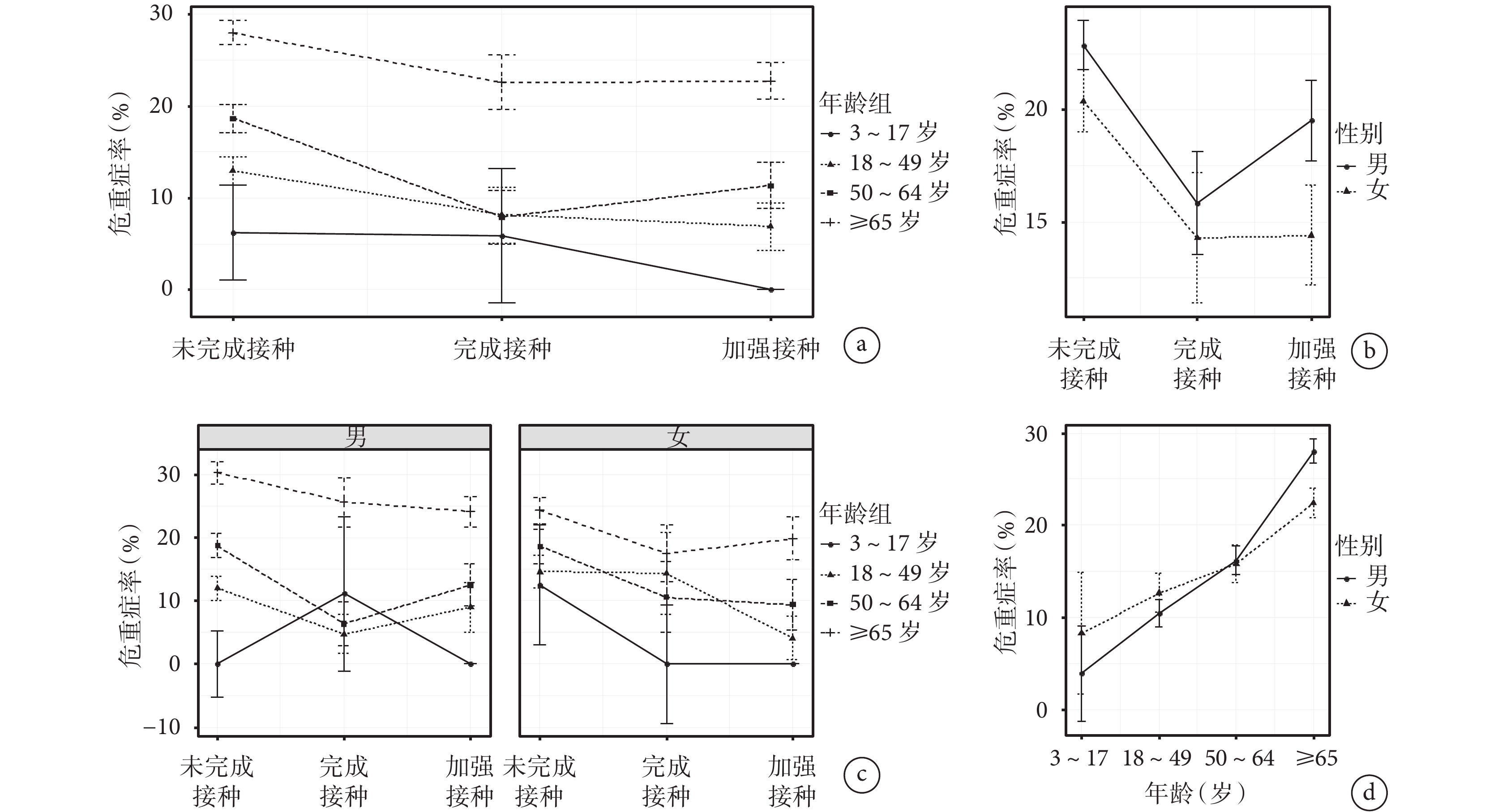

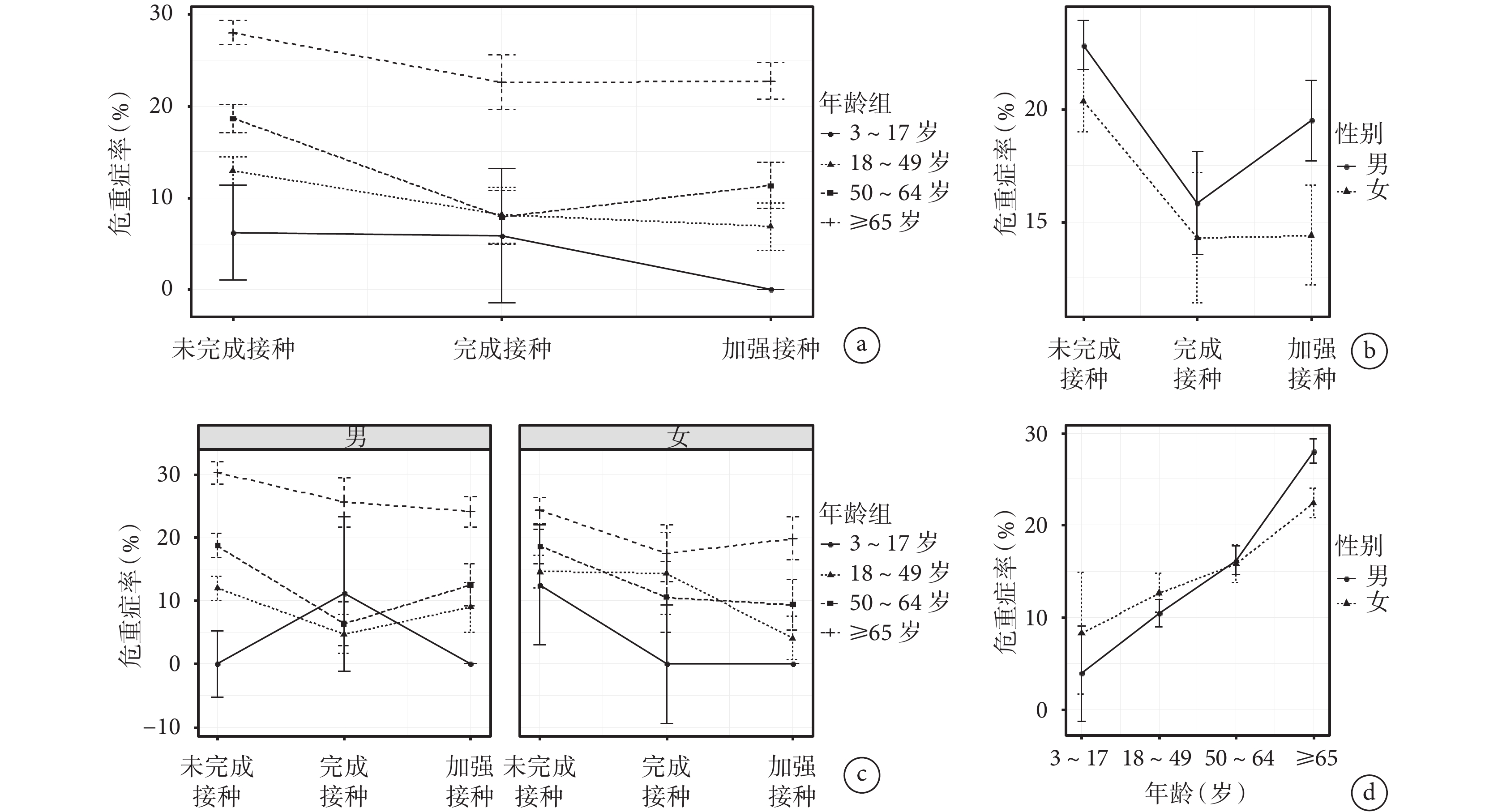

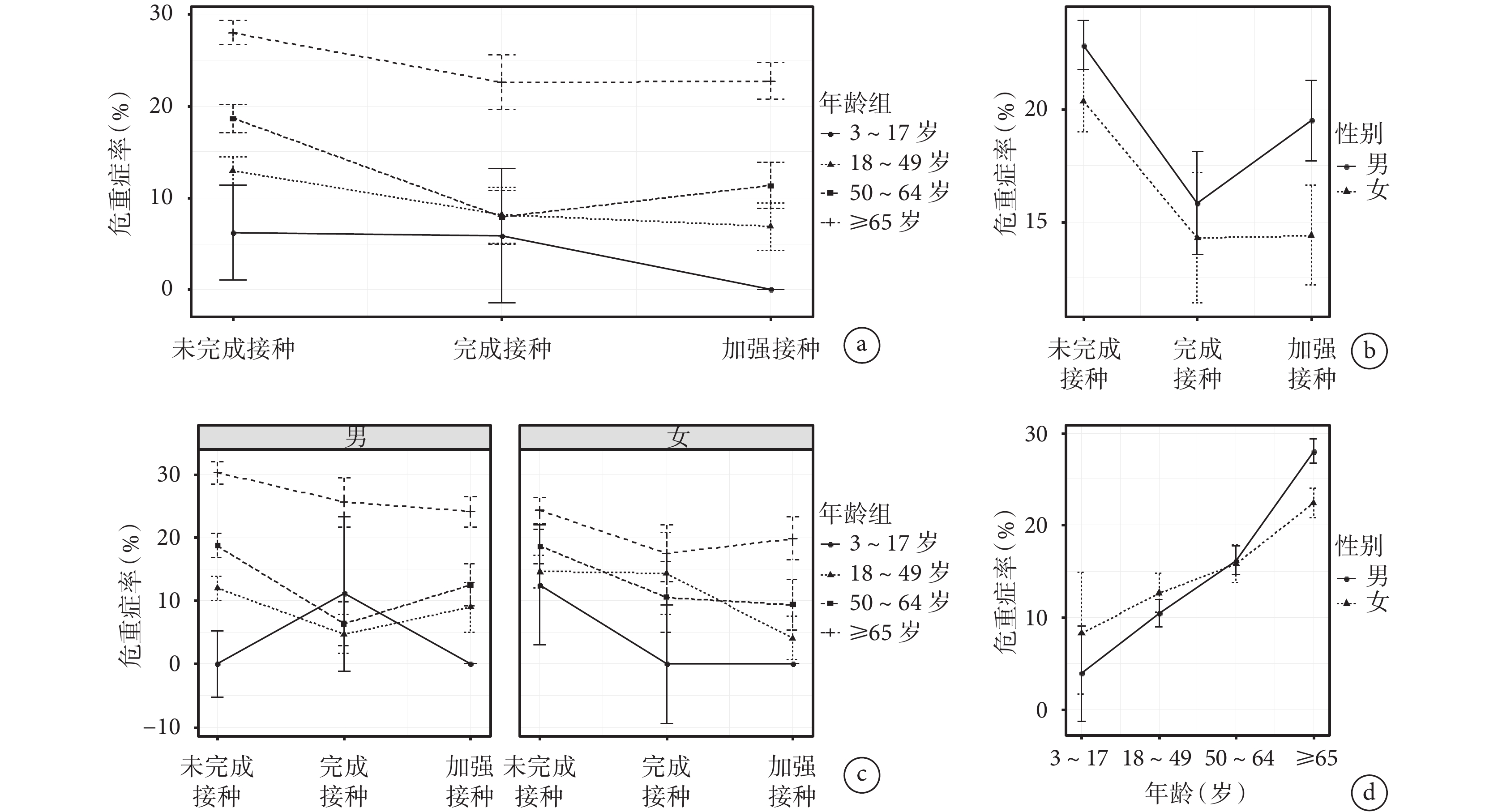

不同年齡段結果顯示年齡越大危重率越高,在4個年齡段中,完成接種組與加強接種組的危重率均低于未完成接種組(圖1a),且在3~17歲接種加強針的患者中,危重率為0;在各個年齡段,女性加強接種組的危重率低于男性(圖1b);除3~17歲男性外,男性及女性中完成接種與加強接種組的危重率均低于未完成接種組(圖1c);在≥65歲的患者中男性危重率高于女性,在18~50歲患者中,女性危重率高于男性(圖1d)。

圖1

不同年齡、性別患者不同疫苗接種狀態的危重率趨勢

圖1

不同年齡、性別患者不同疫苗接種狀態的危重率趨勢

3 討論

疫苗接種是保護COVID-19易感人群、降低危重癥的有效措施,奧密克戎變異株的顯著特征是在刺突(spike,S)蛋白中出現大量突變,從而進化出大量的子代分支[10],新增的突變對以往研發的疫苗提出了挑戰。

本研究調查了奧密克戎感染住院患者疫苗接種狀態與危重型結局的關系。結果顯示,與非危重患者相比,危重型患者未完成接種比例高,完成接種和加強接種比例低。同時在奧密克戎感染住院患者中,按次數完成接種與加強接種患者感染奧密克戎變異株病毒后發生危重癥的概率較未完成接種者明顯降低。鑒于本研究中接種滅活疫苗患者的比例為92.1%(1 109/1 204),故COVID-19疫苗類型僅討論滅活疫苗。滅活疫苗以較低的總成本避免了大量的感染、住院、入住重癥監護室和死亡[11]。既往研究顯示按次數接種滅活疫苗預防奧密克戎變異株感染導致的危重癥的有效率為88.6%,而加強接種滅活疫苗的有效率為92.7%[12]。有研究結果表明,與未接種疫苗患者相比,完成接種滅活疫苗對COVID-19感染、住院、入住ICU和死亡的有效性分別為65.18%、79.10%、90.46%和86.69%[13,14]。本研究結果顯示,與未完成接種患者相比,完成接種和加強接種出現危重癥的風險分別降低36%和23%,在校正年齡性別和基礎疾病后,仍降低33%和24%,與既往研究結論一致,說明完全接種與加強接種疫苗均能夠減少危重結局的發生。疫苗接種后,隨著時間推移,3~6個月體內抗體水平逐漸降低,加之新冠病毒變異,會導致突破性感染。有研究發現加強接種滅活病毒疫苗可能會喚起針對原始毒株的強烈免疫反應,從而抑制對新變異毒株的免疫反應,因此抑制突破性感染中產生的奧密克戎中和抗體[15],呈現“免疫印跡”,這可能是加強接種組的危重率略高于完成接種組的原因。

既往大量研究發現老年、性別、合并基礎疾病是新冠感染重癥和死亡的重要危險因素[16-21]。本研究也發現與非危重組相比,危重組患者年齡更大、女性比例更低、基礎疾病較多。年齡較大者危重率更高可能與老年人肺祖細胞減少、ACE2受體減少有關[22]。肺祖細胞與肺部發育和修復密切相關,老年人肺祖細胞減少限制其肺的修復及再生能力。ACE2受體有助于逆轉炎癥狀態[23]。年齡較大或者基礎疾病較多的患者更易出現危重結局,這可能是免疫功能減弱導致的結果。與男性相比,女性危重結局風險更低。這可能與男性和女性患者在嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)感染病程中免疫反應差異有關。在感染過程中,男性患者的T細胞數量和T細胞活化程度都比女性低,且男性患者中攜帶CD+16受體的非典型單核細胞高于女性[24],CD+16受體似乎可以識別針對SARS-CoV-2刺突蛋白的抗體。這些抗體實際上可能會促進攜帶該受體的單核細胞的感染,從而加重病情[25]。而女性危重結局風險低于男性可能與編碼SARS-CoV-2進入受體,ACE2受體和TMPRSS2的基因的激素調節表達,以及性激素驅動的先天和適應性免疫反應和免疫衰老相關[26]。本研究在校正年齡、性別、基礎疾病后,發現完成接種與加強接種仍然是危重型結局的保護因素。

本研究還發現入院時的癥狀和體征與后期臨床結果有關。在校正年齡、性別、基礎疾病等混雜因素后,入院時出現咳嗽、咳痰、疲乏、呼吸困難、低熱、呼吸頻率加快>24次/分、收縮壓<90 mmHg、舒張壓<60 mmHg與危重型風險增加顯著相關。呼吸困難提示肺泡損傷肺功能較差且缺氧。與既往研究結果一致[27],本研究發現對于發熱患者,高熱(>39℃)并不是危重型的危險因素,而低熱(37.3~38℃)與危重型顯著相關。這些癥狀和體征可以幫助臨床醫生在早期臨床實踐中初步評估患者疾病的嚴重程度。

本研究樣本來自于臨床住院患者,樣本量較大,并調整了年齡、性別、基礎疾病等重要混雜因素,研究結果相對穩健。同時本研究也存在一定的局限性:首先由于是回顧性研究,只能推斷相關性而無法證明因果關系,需要在未來的研究中進行驗證。其次,本研究未涉及一些可能影響危重結局的因素,如血液指標和影像指標等,這些因素可以在進一步的研究中探索。最后,本研究未涉及患者入院后的治療情況和預后情況,無法判斷疫苗接種對患者的長期影響。

綜上所述,在各個年齡段中,疫苗接種都是COVID-19的重要保護手段,與未完成疫苗接種患者相比,按次數完成接種和加強接種疫苗與奧密克戎感染住院患者危重型發生風險降低有關。

新型冠狀病毒感染(coronavirus disease 2019,COVID-19)嚴重影響了全球公共衛生和經濟發展。奧密克戎(Omicron)變異株于2021年11月首次在南非發現[1],并迅速傳播到世界各地,成為全球COVID-19主要變異株[2]。與德爾塔或其他早期變異株相比,奧密克戎感染的嚴重程度和死亡率顯著降低,但其傳染率和傳播速度更快[3]。盡管奧密克戎變異株感染以無癥狀、輕、中癥為主,但部分患者會進展為危重癥,出現急性呼吸窘迫綜合征、多器官衰竭甚至死亡[4],尤其是老年人以及未接種疫苗者[5]。對危重癥的成功救治是降低死亡率的關鍵,早期識別可能發展為危重型的患者有助于早期干預[6],并優化醫療衛生資源的使用。由于病毒變異快,呈現多種亞型,尚無針對COVID-19的特效藥,疫苗接種成為重要預防措施。既往研究顯示,疫苗對于奧密克戎變異株的保護作用較德爾塔毒株降低[7],對于有癥狀感染者的保護有限,但仍對有嚴重后果(住院或死亡)風險患者具有保護作用[8]。然而目前國內外針對疫苗接種與奧密克戎感染危重型相關性研究較少。本研究針對疫苗接種情況、入院時的癥狀體征與奧密克戎危重型的關聯進行分析,為未來疫苗接種策略與健康教育提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

1.1.1 納入標準

回顧性分析2022年12月1日—2023年1月31日成都市某三甲醫院收治的奧密克戎感染患者的臨床資料,診斷標準參照國家衛生健康委員會發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第十版)》[9]。

1.1.2 排除標準

① 臨床資料不完善;③ 年齡小于3歲;③ 疫苗接種信息缺失。

1.1.3 倫理學審查

本研究已獲得四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會批準[審批號:2023年審(30)號]。

1.2 研究方法及分組

根據《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第十版)》將所有病例分為危重組和非危重組。患者出現以下情況之一即歸為危重組:① 出現呼吸衰竭且需要機械通氣;② 出現休克;③ 合并其他器官功能衰竭需ICU監護治療。其他歸為非危重組。采用醫院HIS系統搜集確診COVID-19住院患者的人口學特征、入院時的癥狀、體征、疫苗接種情況、基礎疾病史(僅記錄入院前已有的疾病)。根據疫苗效力,將腺病毒載體疫苗接種1劑次,滅活疫苗接種2劑次,重組新冠病毒疫苗(CHO細胞)接種3劑次定義為完成接種。完成接種的基礎上額外接種定義為加強接種。接種疫苗但是未全部完成接種劑次為部分接種,將部分接種和未接種均定義為未完成接種。最近一次疫苗接種時間距離發病日期≥14天視為接種成功。根據既往疫苗接種情況,將患者分為未完成組、完成組、加強組,并進行分層分析,評價疫苗接種情況與病情危重程度的關系。

1.3 統計分析

采用R(4.1.0版本)軟件進行數據分析,連續性變量符合正態分布且方差齊時采用均值和標準差進行描述分析,采用獨立樣本t檢驗進行統計推斷;不符合正態分布和方差齊性時采用非參數檢驗進行統計推斷。分類變量采用頻數和構成比進行描述分析,采用卡方檢驗進行統計推斷。采用二分類邏輯回歸分析危重癥的關聯因素。設定P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者一般資料比較

最終納入奧密克戎感染確診者3 603人,平均年齡63.4±18.6歲,1 308名(36.3%)女性,2 295名(63.7%)男性。730例(20.3%)危重型,2 873例(79.9%)非危重型。3 090人(85.8%)患有基礎疾病。2 399人(66.6%)未完成疫苗接種,433人(12.0%)按次數完成疫苗接種、771人(21.4%)接種了加強針。

兩組患者在年齡、性別、基礎疾病和疫苗接種情況等方面差異有統計學意義(P<0.05),見表1。與非危重組相比,危重組年齡更大、女性比例更低。在基礎疾病方面,危重組惡性腫瘤、腦血管疾病、慢性腎病、慢性肺病、慢性肝病、糖尿病、心臟病、高血壓患病率更高(P<0.05)。在入院癥狀體征方面,危重組入院時發熱、咳嗽、咳痰、疲乏、呼吸困難等癥狀發生率高于非危重組,差異有統計學意義(P<0.05)。同時,危重組患者在入院時出現發熱、脈搏頻率>100次/分、呼吸頻率>24次/分、舒張壓<60 mmHg、收縮壓異常比例更高(P<0.05)。在疫苗接種情況方面,與非危重組相比,危重組未完成接種疫苗比例高,按次數完成接種、加強接種比例低,差異具有統計學意義(P<0.05)。

,n(%)]

,n(%)]

2.2 危重型發生風險影響因素的Logistic回歸分析

以“臨床嚴重程度是否為危重型”為因變量,以年齡、性別、基礎疾病、入院時癥狀體征為自變量進行多因素Logistic回歸分析。結果顯示在模型1(未校正)、模型2(校正年齡和性別)、模型3(校正年齡、性別和基礎疾病)中,與未完成接種組相比,完成接種組與加強接種組的危重型發生風險均較低(P<0.05)。在校正年齡、性別和基礎疾病后,與未接種患者相比,按次數完全接種[OR=0.67,95%CI(0.50,0.89)]、加強完成接種[OR=0.76,95%CI(0.61,0.94)]仍是危重型發生風險的保護因素。此外,入院時出現咳嗽、咳痰、疲乏、呼吸困難、體溫介于37.3~38.0℃、脈搏>100次/分,呼吸>24次/分、舒張壓<60 mmHg和收縮壓<90 mmHg等癥狀、體征均與住院期間危重型發生風險增加有關(表2)。

2.3 不同年齡段、性別的患者疫苗接種情況與危重率趨勢分析

不同年齡段結果顯示年齡越大危重率越高,在4個年齡段中,完成接種組與加強接種組的危重率均低于未完成接種組(圖1a),且在3~17歲接種加強針的患者中,危重率為0;在各個年齡段,女性加強接種組的危重率低于男性(圖1b);除3~17歲男性外,男性及女性中完成接種與加強接種組的危重率均低于未完成接種組(圖1c);在≥65歲的患者中男性危重率高于女性,在18~50歲患者中,女性危重率高于男性(圖1d)。

圖1

不同年齡、性別患者不同疫苗接種狀態的危重率趨勢

圖1

不同年齡、性別患者不同疫苗接種狀態的危重率趨勢

3 討論

疫苗接種是保護COVID-19易感人群、降低危重癥的有效措施,奧密克戎變異株的顯著特征是在刺突(spike,S)蛋白中出現大量突變,從而進化出大量的子代分支[10],新增的突變對以往研發的疫苗提出了挑戰。

本研究調查了奧密克戎感染住院患者疫苗接種狀態與危重型結局的關系。結果顯示,與非危重患者相比,危重型患者未完成接種比例高,完成接種和加強接種比例低。同時在奧密克戎感染住院患者中,按次數完成接種與加強接種患者感染奧密克戎變異株病毒后發生危重癥的概率較未完成接種者明顯降低。鑒于本研究中接種滅活疫苗患者的比例為92.1%(1 109/1 204),故COVID-19疫苗類型僅討論滅活疫苗。滅活疫苗以較低的總成本避免了大量的感染、住院、入住重癥監護室和死亡[11]。既往研究顯示按次數接種滅活疫苗預防奧密克戎變異株感染導致的危重癥的有效率為88.6%,而加強接種滅活疫苗的有效率為92.7%[12]。有研究結果表明,與未接種疫苗患者相比,完成接種滅活疫苗對COVID-19感染、住院、入住ICU和死亡的有效性分別為65.18%、79.10%、90.46%和86.69%[13,14]。本研究結果顯示,與未完成接種患者相比,完成接種和加強接種出現危重癥的風險分別降低36%和23%,在校正年齡性別和基礎疾病后,仍降低33%和24%,與既往研究結論一致,說明完全接種與加強接種疫苗均能夠減少危重結局的發生。疫苗接種后,隨著時間推移,3~6個月體內抗體水平逐漸降低,加之新冠病毒變異,會導致突破性感染。有研究發現加強接種滅活病毒疫苗可能會喚起針對原始毒株的強烈免疫反應,從而抑制對新變異毒株的免疫反應,因此抑制突破性感染中產生的奧密克戎中和抗體[15],呈現“免疫印跡”,這可能是加強接種組的危重率略高于完成接種組的原因。

既往大量研究發現老年、性別、合并基礎疾病是新冠感染重癥和死亡的重要危險因素[16-21]。本研究也發現與非危重組相比,危重組患者年齡更大、女性比例更低、基礎疾病較多。年齡較大者危重率更高可能與老年人肺祖細胞減少、ACE2受體減少有關[22]。肺祖細胞與肺部發育和修復密切相關,老年人肺祖細胞減少限制其肺的修復及再生能力。ACE2受體有助于逆轉炎癥狀態[23]。年齡較大或者基礎疾病較多的患者更易出現危重結局,這可能是免疫功能減弱導致的結果。與男性相比,女性危重結局風險更低。這可能與男性和女性患者在嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)感染病程中免疫反應差異有關。在感染過程中,男性患者的T細胞數量和T細胞活化程度都比女性低,且男性患者中攜帶CD+16受體的非典型單核細胞高于女性[24],CD+16受體似乎可以識別針對SARS-CoV-2刺突蛋白的抗體。這些抗體實際上可能會促進攜帶該受體的單核細胞的感染,從而加重病情[25]。而女性危重結局風險低于男性可能與編碼SARS-CoV-2進入受體,ACE2受體和TMPRSS2的基因的激素調節表達,以及性激素驅動的先天和適應性免疫反應和免疫衰老相關[26]。本研究在校正年齡、性別、基礎疾病后,發現完成接種與加強接種仍然是危重型結局的保護因素。

本研究還發現入院時的癥狀和體征與后期臨床結果有關。在校正年齡、性別、基礎疾病等混雜因素后,入院時出現咳嗽、咳痰、疲乏、呼吸困難、低熱、呼吸頻率加快>24次/分、收縮壓<90 mmHg、舒張壓<60 mmHg與危重型風險增加顯著相關。呼吸困難提示肺泡損傷肺功能較差且缺氧。與既往研究結果一致[27],本研究發現對于發熱患者,高熱(>39℃)并不是危重型的危險因素,而低熱(37.3~38℃)與危重型顯著相關。這些癥狀和體征可以幫助臨床醫生在早期臨床實踐中初步評估患者疾病的嚴重程度。

本研究樣本來自于臨床住院患者,樣本量較大,并調整了年齡、性別、基礎疾病等重要混雜因素,研究結果相對穩健。同時本研究也存在一定的局限性:首先由于是回顧性研究,只能推斷相關性而無法證明因果關系,需要在未來的研究中進行驗證。其次,本研究未涉及一些可能影響危重結局的因素,如血液指標和影像指標等,這些因素可以在進一步的研究中探索。最后,本研究未涉及患者入院后的治療情況和預后情況,無法判斷疫苗接種對患者的長期影響。

綜上所述,在各個年齡段中,疫苗接種都是COVID-19的重要保護手段,與未完成疫苗接種患者相比,按次數完成接種和加強接種疫苗與奧密克戎感染住院患者危重型發生風險降低有關。