經外周靜脈置入中心靜脈導管(PICC)作為靜脈治療通路應用廣泛,而導管堵塞是PICC使用過程中最常見的并發癥之一,發生導管堵塞可能導致拔管或重新置管,延長患者住院時間,增加醫療費用,影響治療的實施與患者的預后。導管堵塞的預防及處理意義重大,日常維護與護理操作應完整規范、執行到位,需建立基于證據的標準流程以滿足臨床工作需要。本共識遵循WHO指南制訂手冊提供的方法與原則,形成包括PICC通暢性評估、堵塞程度及類型評估、風險因素預防、堵塞處理在內的系統性規范化臨床實踐流程,以期減少PICC相關并發癥,保障PICC使用壽命及患者治療安全。

引用本文: 中國抗癌協會腫瘤護理專業委員會, 四川大學華西循證護理中心, 四川大學華西醫院腫瘤中心. 成人PICC堵塞的預防及處理專家共識. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(3): 249-257. doi: 10.7507/1672-2531.202311143 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

經外周靜脈置入中心靜脈導管(peripherally inserted central catheter,PICC)因其技術成熟、安全性高、留置時間長、感染率低等諸多優勢,已經廣泛應用于中長期輸液、化療、腸外營養等領域[1,2],但在使用過程中也存在導管堵塞、導管相關血流感染、靜脈血栓、導管異位、導管斷裂等并發癥[3,4]。PICC堵塞是指經PICC給藥及輸液困難,抽不出回血,和(或)沖管時發現管腔阻塞[5,6],是PICC最常見的并發癥之一,發生率高達20.6%[7-9],且隨著留置時間的延長,其發生率持續增加。因PICC堵塞導致的非計劃拔管率高達34.8%,拔管后重新置管加重患者的痛苦及經濟負擔[10]。PICC堵塞,使血流感染、靜脈血栓等與導管相關的并發癥發生幾率增高;若處理不當,嚴重時可導致堵塞物到達肺部引起肺栓塞,危及患者生命安全[4,8]。因此,預防和處理PICC堵塞具有重要的臨床意義。

目前,預防PICC堵塞的主要依據為中華護理學會靜脈輸液治療專業委員會發布的《臨床靜脈導管維護操作專家共識》、中心靜脈導管沖管及封管共識專家組發布的《中心靜脈導管沖管及封管專家共識》,美國靜脈輸液護理學會(Infusion Nursing Society,INS)發布的《輸液治療實踐標準》,但現有的標準或專家共識在具體處理導管堵塞的問題上涉及較少。PICC堵塞的評估、預防及處理應是一套系統且完善的護理流程,我國現有標準尚未能完全滿足臨床需要。因此,中國抗癌協會腫瘤護理專業委員會組織國內靜脈治療和腫瘤護理領域專家編寫《成人PICC堵塞的預防及處理專家共識》(以下簡稱共識),以期為臨床護理實踐提供依據。

1 共識制訂方法與流程

1.1 成立編寫小組

共識制訂小組由2名循證護理專家、4名靜脈治療護理專家、4名腫瘤護理專家、2名護理管理專家和2名博士研究生組成,包括2名主任護師、4名副主任護師、4名主管護師和4名護師。文獻檢索以博士研究生為主要負責人,篩選文獻、評價文獻質量、證據匯總、劃分證據等級等以循證護理專家為主要負責人。研究課題與框架的擬定、函詢專家的遴選、專家函詢表的編制、函詢結果的整理分析以及共識內容的匯總與調整,由靜脈治療護理專家、護理管理專家、腫瘤護理專家負責。

1.2 證據檢索、提取及篩選

1.2.1 證據檢索

檢索BMJ Best Practice、國際指南協作網(Guidelines International Network,GIN)、美國國立臨床診療指南數據庫(National Guideline Clearinghouse,NGC)、蘇格蘭校際指南網絡(Scottish Intercollegiate Guidelines Network,SIGN)、英國國家醫療保健優化研究所(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)、加拿大安大略注冊護士協會(Registered Nurses Association of Ontario,RNAO)、美國國立生物技術信息中心(National Center for Biotechnology Information,NCBI)、新西蘭指南工作組(New Zealand Guidelines Group,NZGG)、加拿大臨床實踐指南數據庫(Canadian Medical Association’s Clinical Practice Guidelines database,CPG Info Base)、日本醫療信息網絡分發服務(Medical Information Network Distribution Service,MINDS)、澳大利亞臨床實踐指南數據庫(Australian Clinical Practice Guidelines,ACPG)、INS、美國國立綜合癌癥網(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)、美國腫瘤護理協會(Oncology Nursing Society,ONS)、國家衛生健康委員會、醫脈通、Cochrane Library、澳大利亞喬安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)循證衛生保健中心、新西蘭坎特伯雷地區衛生局專業組(Canterbury district health board,CDHB)、加拿大血管通路協會(Canadian Vascular Access Association,CVAA)、Web of Science、PubMed、Embase、CBM、CNKI、WanFang Data、VIP數據庫和網站,搜集與PICC堵塞相關的文獻,檢索時限均為建庫至2023年1月。中文檢索詞包括:中心靜脈血管通路裝置、PICC、導管堵塞等;英文檢索詞包括:central venous access device、PICC、central venous catheter、central venous line、clearance patency、occlusion、obstruction、dysfunction等。

1.2.2 納入與排除標準

納入標準:① 文獻主題涉及PICC堵塞的評估、預防、處理和維護等;② 研究對象:年齡≥18歲的PICC置管者;③ 研究類型為診療指南、臨床實踐指南、最佳實踐指南、專家共識、推薦實踐、護理規范、證據綜合等。排除標準:① 重復發表的文獻;② 非中、英文文獻;③ 報表、答復類文獻;④ 存在研究設計缺陷、質量差的文獻;⑤ 結局指標不明確的文獻。

1.2.3 證據提取、篩選及評價

初檢共獲得相關文獻5 441篇,經逐層篩選后,最終納入17篇文獻,文獻篩選流程及結果見附件圖1。納入研究包括指南12篇、專家共識4篇、行業標準1篇,納入研究的基本特征見附件表1。采用臨床指南研究與評價系統Ⅱ(appraisal of guidelines for research and evaluation Ⅱ,AGREE Ⅱ)進行質量評價。依據牛津循證醫學中心的循證證據等級進行質量評級。

1.3 編寫共識初稿

將提取出的證據結合共識編寫小組擬訂的研究主題與框架形成共識初稿。證據匯總及合并的原則遵循:多條證據推薦且證據之間不沖突時,合并為1條證據;多條證據推薦且證據之間相互沖突時,遵循高等級、高質量、新發表的證據優先;僅有1條證據推薦來源的,采用此條證據。

1.4 編制專家函詢問卷并進行專家函詢

根據共識初稿編寫專家函詢問卷。函詢表采用Likert-5級評分法(1分表示非常不重要,5分表示非常重要),包括對各推薦意見的推薦等級和修改意見。共進行2輪專家函詢,均采取電子版調查表發放和回收的形式。專家納入標準為:在醫院從事靜療護理、腫瘤護理、臨床護理及護理管理工作;大學本科及以上學歷,副高及以上職稱;自愿參加研究。

1.5 召開專家論證會

共識編寫小組于2023年9月、2023年10月在四川大學華西醫院腫瘤中心召開2次院內專家論證會。將共識初稿的推薦意見形成推薦意見專家共識表,包含推薦意見描述、證據來源、證據質量分級、專家意見4個項目,專家意見欄中包括推薦意見描述是否確切、推薦級別判斷標準(利弊風險、患者/專業人員意愿、成本)、推薦級別。專家依據共識初稿中推薦意見的文字描述適宜性和準確性進行討論,并提出修改意見;針對每一條推薦意見的推薦強度達成共識。現場設記錄員完整記錄會議過程及內容。共識編寫小組綜合2輪專家意見對共識初稿進行修改和完善,形成共識終稿。

1.6 統計分析

采用SPSS 25.0軟件進行統計分析。以均數、標準差、頻次、百分比等描述專家的一般情況。以專家的積極系數、專家意見的集中程度、專家意見的協調程度,表明函詢結果的權威性和可靠性。以邀請函應答率表示專家積極系數,以專家權威系數來表示專家權威程度。通過計算指標的重要性賦值和滿分比表示專家意見的集中程度,以指標的變異系數和肯德爾和諧系數來表示專家意見協調程度,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 專家一般資料

給24名專家發出邀請,23名專家應答,應答率95.8%。其中向19名專家發出函詢會邀請,18名專家應答,應答率94.7%;向5名專家發出論證會邀請,5名專家應答,應答率100%。23名專家分別來自于北京、上海、廣東、天津、湖北、湖南、遼寧、陜西、廣西、四川10個省(市)的綜合或腫瘤專科三級甲等醫院。專家的基本情況見附件表2。

2.2 專家的積極系數、權威系數、意見集中程度及協調程度

專家會議的權威系數為0.942,表明咨詢專家的權威程度較高,結果可信。每個指標的重要性賦值均>4分,且變異系數均<0.25,有72.3%的指標滿分比超過50%。專家意見的肯德爾和諧系數為0.18~0.32。所有專家對每級指標的χ2值均小于理論值,其W值均達到顯著水平,說明專家的意見一致性很高。

2.3 專家修改意見

第1輪函詢有11名專家提出修改意見,第2輪函詢有7名專家提出修改意見,所有問題均在論證會現場達成共識后進行修改。

3 共識內容

3.1 適用范圍

本共識適用于置入PICC的成人患者[1],導管堵塞的評估、預防和處理應由專業的醫務人員依據國家及省市地區醫療衛生法律、政策、行業規范及臨床實踐指南進行。

3.2 PICC的通暢性評估

導管通暢是指能夠無阻力地通過導管推注/輸注液體和(或)回抽血液。

3.2.1 評估PICC通暢性[1 -3 ]

3.2.1.1 通暢標準[1 ,2 ,5 ]

回抽可見回血,推注/輸注液體通暢(1B)。

3.2.1.2 評估時機[1 -5 ]

推注/輸注任何液體或藥物前,更換輸液接頭或導管維護前(1B)。

3.2.1.3 評估頻率[1 -5 ]

建議治療期間每天評估;治療間歇期至少每7天評估1次(1B)。

3.2.1.4 評估方法[1 -6 ]

觀察回抽血液顏色、性質、有無血凝塊,使用0.9%氯化鈉注射液沖洗每個管腔并評估其通暢程度。建議使用10 mL及以上容量的注射器或10 mL管徑的預充式導管沖洗器(1B)。

3.2.2 識別PICC堵塞征象

導管堵塞的表現[1-3,5,8,9,11],包括但不限于:① 回抽血液遲緩或無法抽回血;② 沖洗時有明顯阻力感;③ 液面高度正常、輸液器流量調節器開放時,液體滴注緩慢、液體不滴或總體輸注時間延長;④ 排除外部輸液裝置故障時,輸液泵頻繁堵塞報警(1B)。

3.2.3 監測與記錄PICC的功能情況

導管功能監測應全面、動態,包含以下內容[1-3,5]:① 導管功能評估:導管是否通暢、管腔內是否有血液殘留,導管是否有移位、扭曲或打折、與導管連接的附加裝置是否完整等;② 導管相關信息:導管類型、置入時間、置入位置、置入靜脈及雙側臂圍、置入長度、外露長度等;③ 堵塞相關信息:經導管推注/輸注的液體或藥物、堵塞時間、堵塞管腔、堵塞程度;④ 處理相關信息:溶通劑/溶栓劑名稱、劑量、給藥方法;⑤ 處理結果:導管復通、拔管、拔管后重新置管、出現并發癥(如,導管相關性靜脈血栓、導管相關血流感染等)(5B)。

3.3 PICC堵塞程度

按照導管堵塞的程度,分為完全性堵塞和非完全性堵塞[1-3,5](1B)。

3.3.1 完全性堵塞

不能回抽血液,不能通過導管推注/輸注液體。

3.3.2 非完全性堵塞

① 部分堵塞:導管回抽血液或推注/輸注液體時速度受限;② 回抽性堵塞:可推注/輸注液體,但回抽血液緩慢或無回血[12,13]。

3.4 PICC堵塞類型

3.4.1 PICC堵塞分類[1 -3 ,5 ,8 ,12 -19 ]

3.4.1.1 機械性堵塞

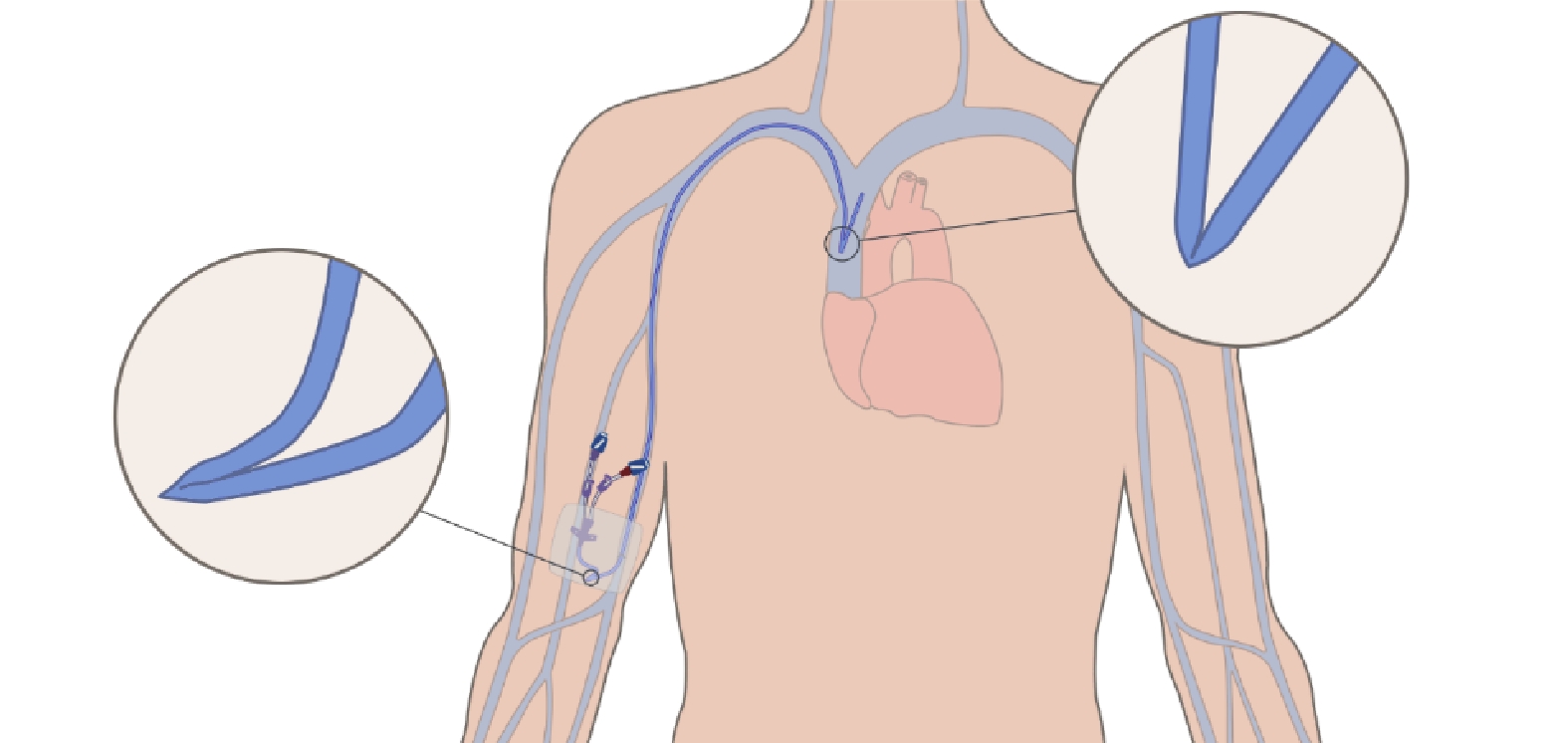

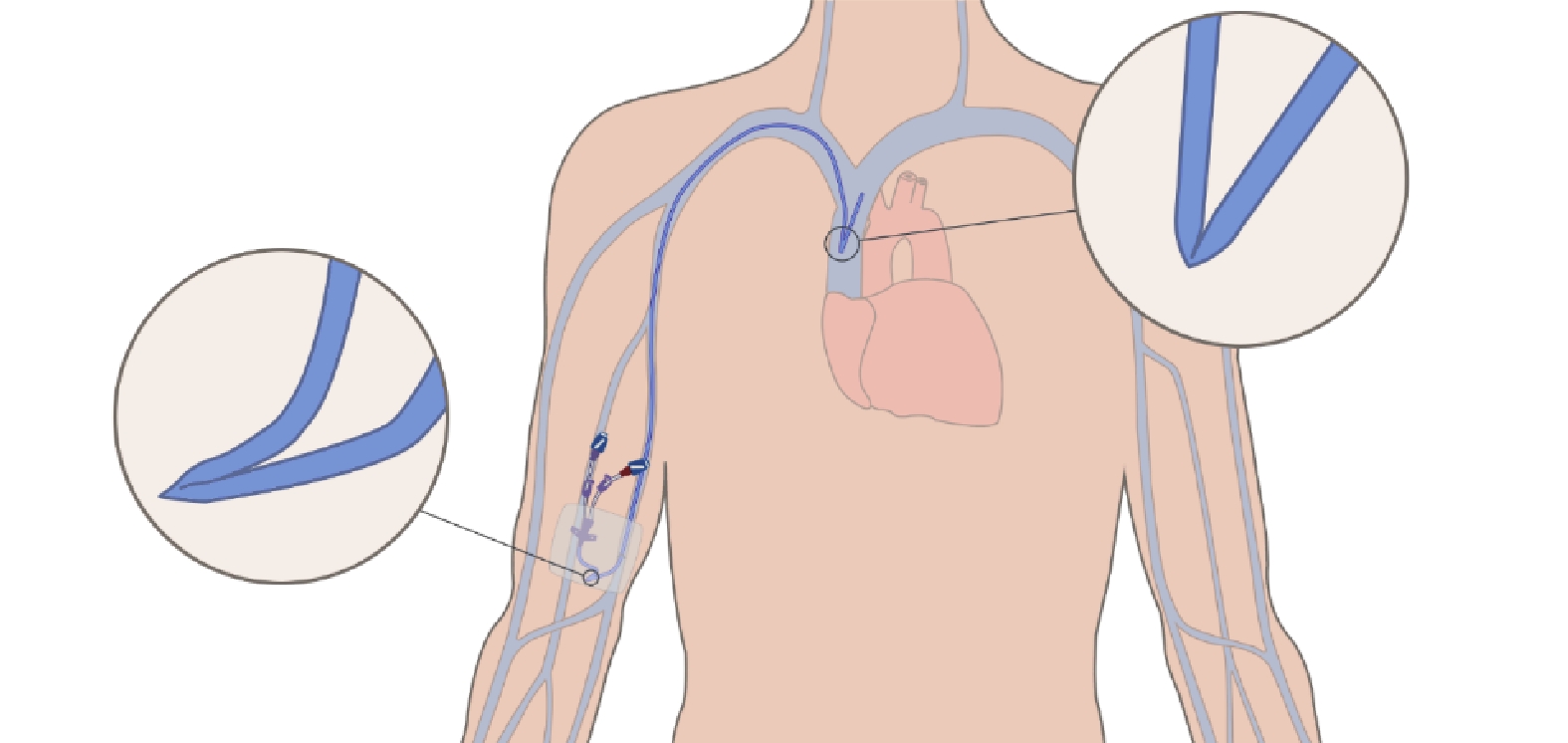

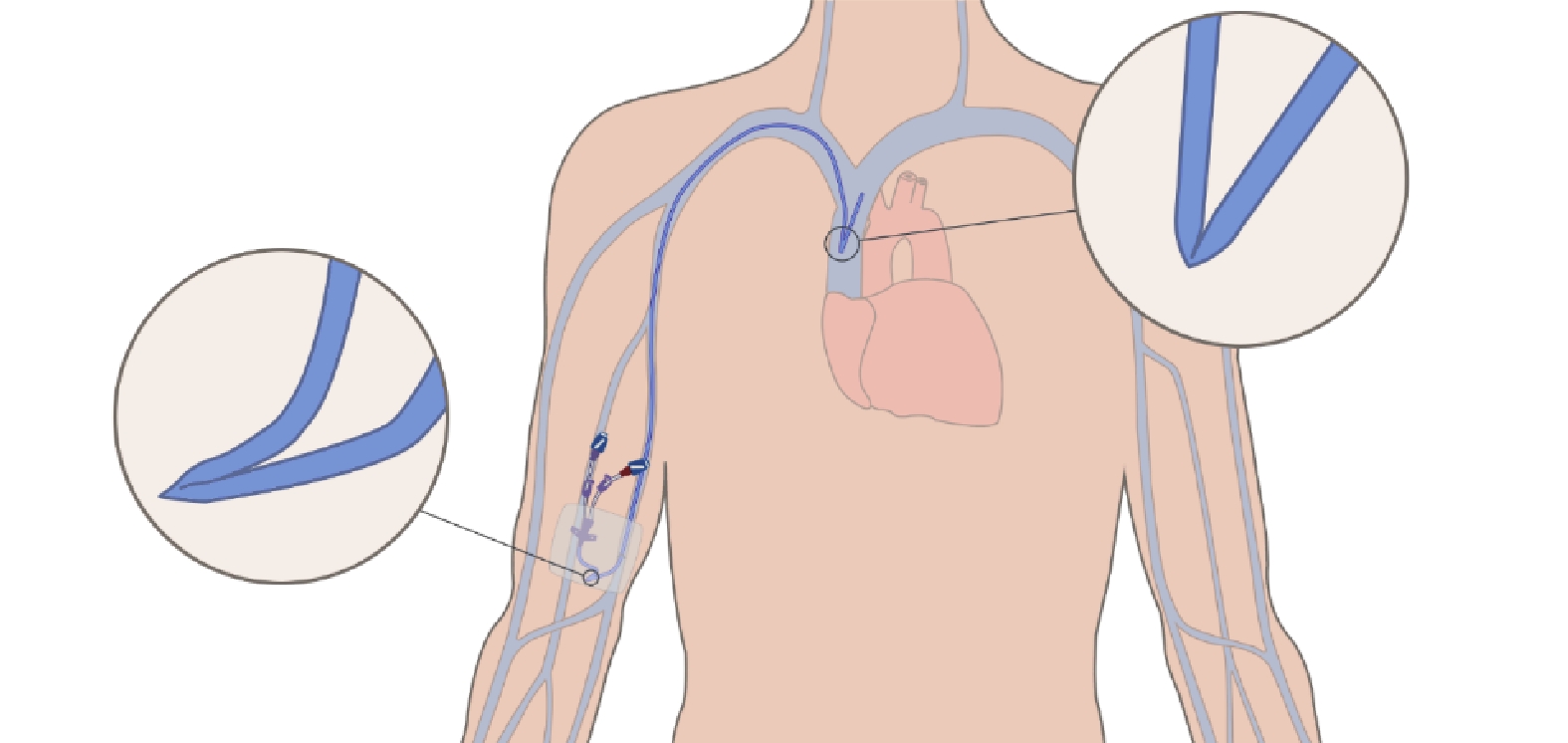

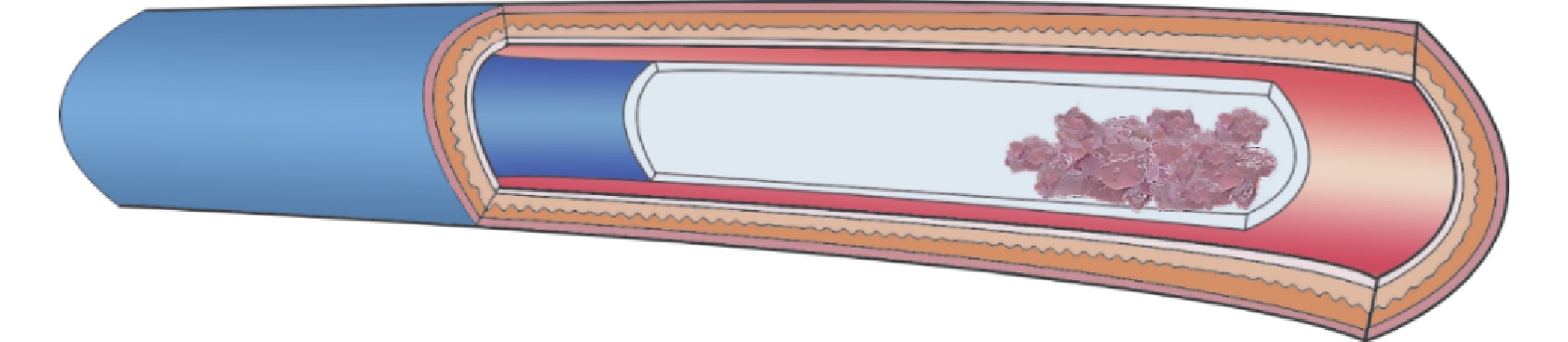

由PICC在體內或體外部分堵塞引起。體外部分包括導管體外節段夾閉、打折、扭曲、輸液接頭故障/堵塞等。體內部分包括導管尖端緊貼血管壁,導管體內節段扭曲、受壓等[12,14](圖1)(1B)。

圖1

機械性堵管示意圖

圖1

機械性堵管示意圖

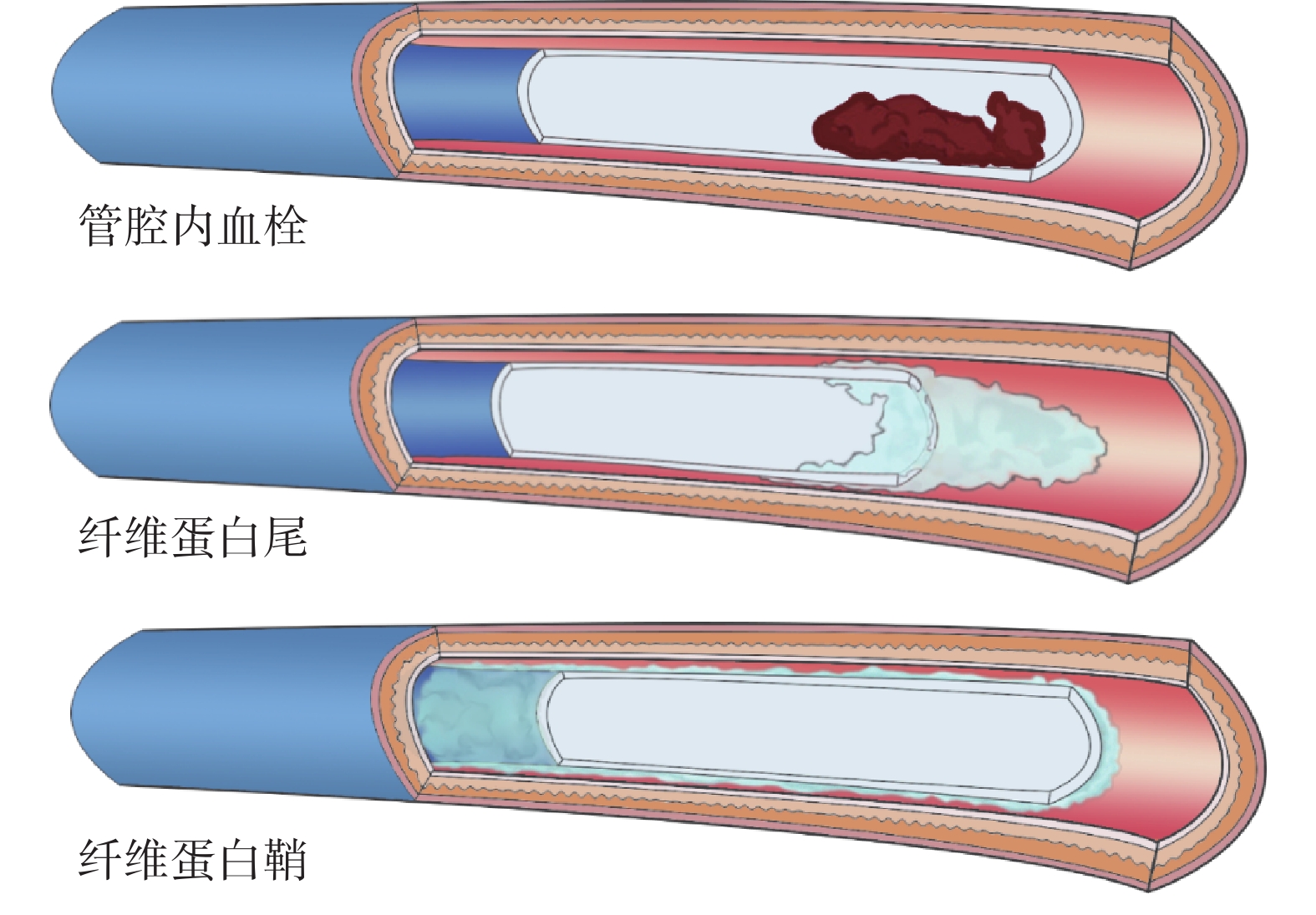

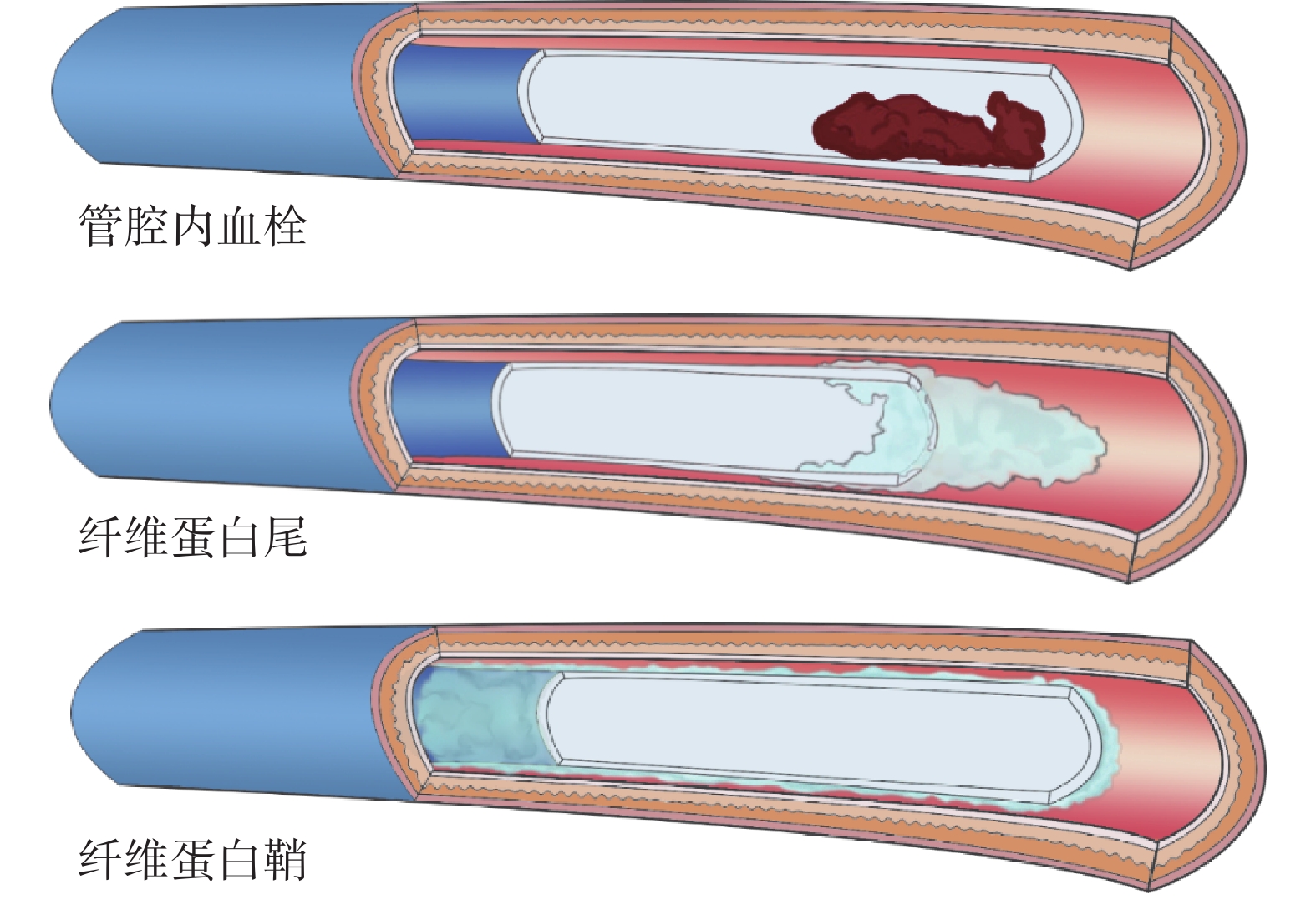

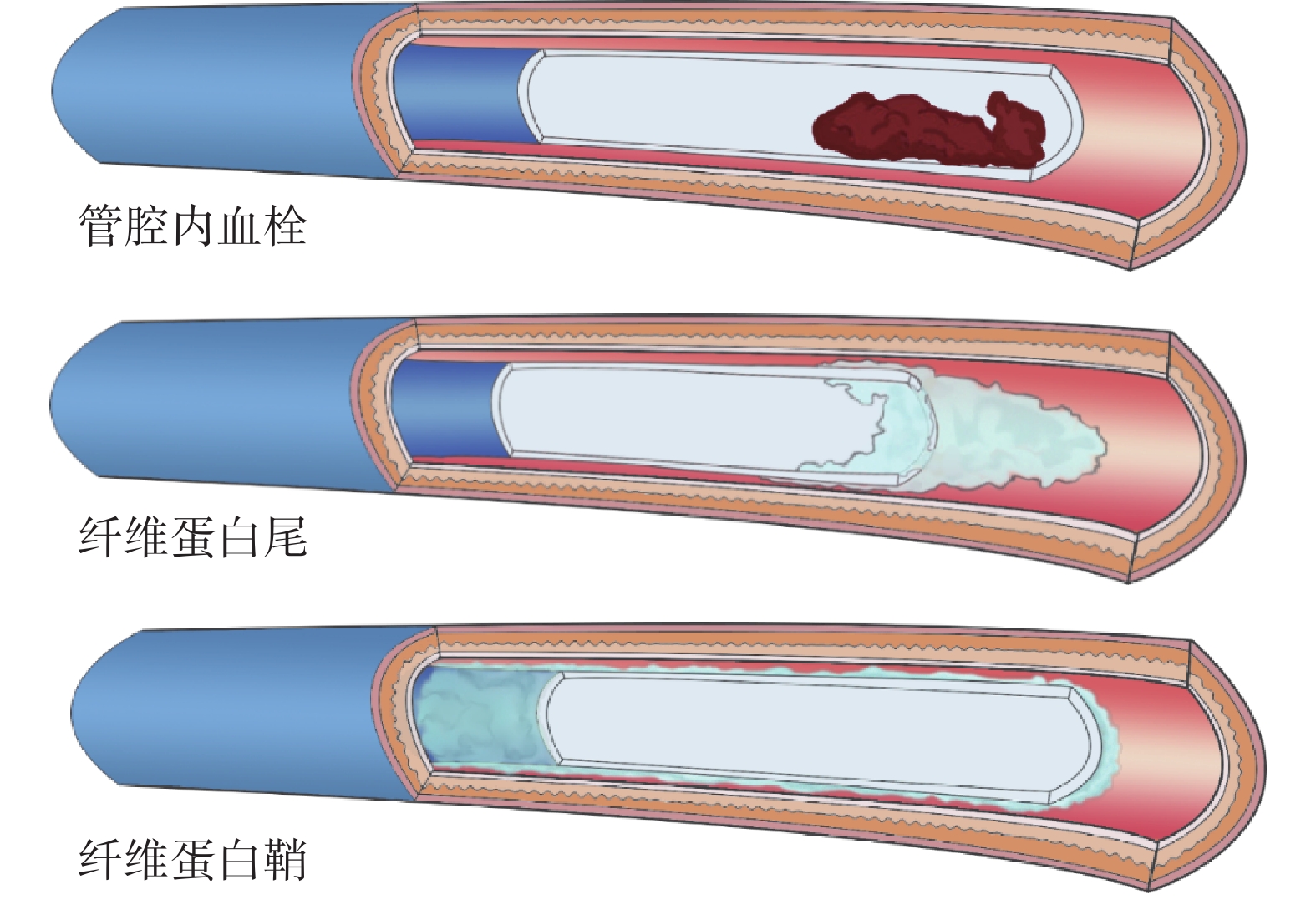

3.4.1.2 血栓性堵塞[1 -4 ,5 ,8 ,19 ]

與導管內部及導管周圍血栓的形成有關,主要包括管腔內血栓、纖維蛋白尾、纖維蛋白鞘三種類型(圖2)(1B)。

圖2

血栓性堵管的不同類型

圖2

血栓性堵管的不同類型

管腔內血栓:指管腔內血栓或血凝塊形成。相關因素包括:沖封管技術/時機不當、使用時管腔內流量不足、未及時續滴液體致血液回流、頻繁回抽血液以及劇烈咳嗽、搬重物等引起胸內壓力改變、充血性心力衰竭所致的血液返流。

纖維蛋白尾:導管置入體內后,血小板和白細胞在導管尖端聚集,造成血液僅能單向流動,無法回抽的聚合物即為纖維蛋白尾。

纖維蛋白鞘:纖維蛋白附著導管外表面形成纖維蛋白鞘,形似襪套,包裹導管尖端,可沿導管延伸至穿刺點,呈單向閥狀或套管狀。

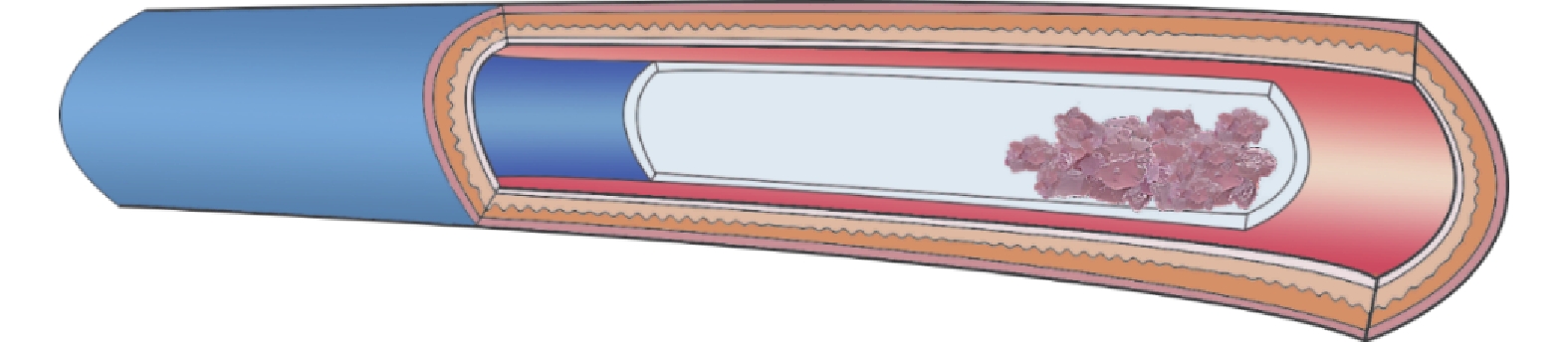

3.4.1.3 化學性堵塞

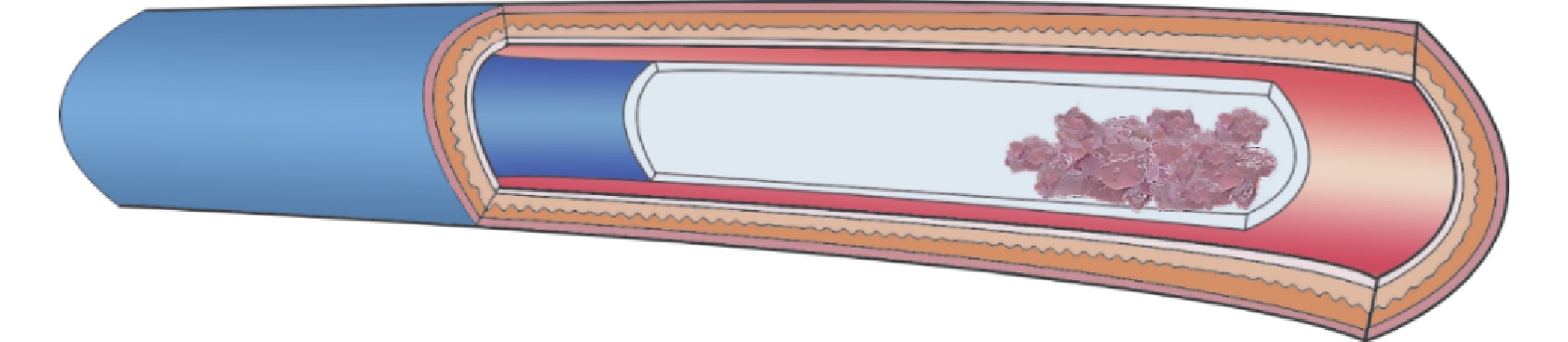

由藥物、脂質殘留物及不相容溶液反應產生沉淀附著導管內壁所致(圖3)。相關因素包括但不限于:長期輸入腸外營養制劑、甘露醇、造影劑等大分子、黏稠度高、易結晶的溶液;連續輸注存在配伍禁忌的藥物,無效沖封管等[12-18](1B)。

圖3

化學性堵管示意圖

圖3

化學性堵管示意圖

3.4.2 堵塞類型的判斷

3.4.2.1 機械性堵塞

識別機械性堵塞的表現,評估從輸液袋/瓶到穿刺部位的所有輸液管道,檢查外部機械堵塞,必要時進行影像學檢查,評估可能存在的內部機械堵塞[1-3,5,18,20](1B)。

評估是否存在夾閉綜合征(pinch-off syndrome):夾閉綜合征是機械性堵塞中較為罕見的類型,表現包括:間歇或持續地無法回抽血液、輸液過程中偶發的胸痛或心律失常、必須保持在上抬置管側手臂、置管側肩部內旋等特定姿勢下的輸液通暢、鎖骨周圍皮膚發紅、腫脹或聞及捻發音等,必要時進行影像學檢查[1-3,14,16](1B)。

3.4.2.2 血栓性堵塞

識別導管血栓性堵塞的表現,評估有無靜脈血栓形成[1-3,5,16,19](1B)。排除機械性原因后:① 抽回血緩慢或無法抽回血;② 沖管時遇阻力;③ 液體推注/滴注緩慢或不滴;④ 置管部位液體滲出/外滲或局部腫脹;⑤ 置管側肢體腫脹、皮膚顏色異常、感覺或活動異常(1B)。

3.4.2.3 化學性堵塞

① 觀察輸液裝置中是否存在可見的沉淀物[1-3,5,14,21,22](1B);② 確定輸液計劃中使用了哪些藥物/溶液[1-3,14,21,22](1B):評估使用的藥物特性,相關溶劑、避光及輸注順序等(5B)。檢查是否存在2種或2種以上不相容藥物/液體的輸注,考慮是否存在藥物結晶與微粒堵塞(1B)。使用含脂腸外營養(尤其脂質配比>10%時)或全營養混合液(total nutrient admixture,TNA)時,考慮是否存在脂質殘留[21](4B)。

3.5 PICC堵塞的風險因素及預防

3.5.1 導管堵塞風險因素[1 -3 ,5 ,14 ,22 -26 ]

① 技術因素:沖封管不規范,夾閉不當;導管尖端不在最佳位置等;② 藥物因素:使用易沉淀、黏稠、不相容的藥物等;③ 個體因素:凝血異常、脫水、肥胖(BMI≥30 kg/m2)、高齡、炎癥、長期臥床、胸腔壓力增加等;④ 導管因素:導管選擇不當,如導管材質、導管型號等[27-30](2B)。

3.5.2 導管堵塞的預防

3.5.2.1 人員培訓與考核

導管維護人員應經過PICC專業理論知識與技能培訓且考核合格,具備識別導管堵塞癥狀和體征的能力[1](5B)。

3.5.2.2 導管妥善固定,防止導管移位[1 -3 ,5 ,31 -40 ](1A)

日常監測導管功能,保持導管不扭曲/打折。① 根據PICC類型、患者年齡、置管處皮膚狀態、醫用粘膠相關性損傷史、維護周期等選擇最適當的固定方式(2B);② 推薦使用粘膠固定裝置輔助固定,以降低導管移位的風險(3B);③ 不建議使用縫線固定,以防生物膜生長,滋生細菌微生物,增加感染的風險[41](2B)。

3.5.2.3 使用時保持輸液壓力

建議輸液袋/瓶懸掛高度高于患者心臟約100~120cm,以維持灌注壓力,防止血液返流,尤其注意患者體位變化時(特別是起床活動、如廁時)(5C)。

3.5.2.4 執行正確的沖封管操作[1 -3 ,5 ,27 ,42 -44 ](1A)

① 沖管時機:PICC置管后、PICC采血后;輸液、輸血、注射造影劑前后;輸注高滲溶液、中成藥制劑、化療藥物、血管活性藥物、抗菌藥物等后,持續輸注高滲溶液(如TPN等)每6~8小時沖管一次;輸注不相容藥物之間(5B);② 封管時機:PICC置管后,在輸液或輸血后,需要進行及時有效地封管(5B);③ 沖封管頻率:住院期間使用導管建議每日至少沖封導管1次,治療間歇期至少每7日沖封管1次(5B);④ 沖封管溶液選擇[1-3,5,45-50]:推薦常規使用0.9%氯化鈉注射液進行沖封管(1A)。輸注藥物與0.9%氯化鈉注射液存在配伍禁忌時,使用5% 葡萄糖注射液沖管,隨后再使用0.9%氯化鈉注射液封管,避免葡萄糖注射液在管腔內殘留,防止細菌滋生[51](1B)。禁止使用無菌注射用水沖封管[52](1B)。不推薦常規使用含抗凝藥物(如肝素)的注射液進行沖封管,避免導致全身抗凝,血小板減少,出血等風險[46,48,53,54](1A)。對惡性腫瘤、易栓癥、創傷、高齡等存在血液高凝狀態者,建議先使用0.9%氯化鈉注射液沖管,再使用肝素稀釋液封管[15,45,48]。嚴重高凝狀態者根據病情適當增加封管液肝素鈉濃度,使用期間監測患者的凝血功能[55](1B)。不推薦常規使用抗菌藥物與抗凝劑聯合封管,避免高濃度抗菌藥物進入血液循環,損傷血管內壁,導致細菌耐藥[56](1B)。

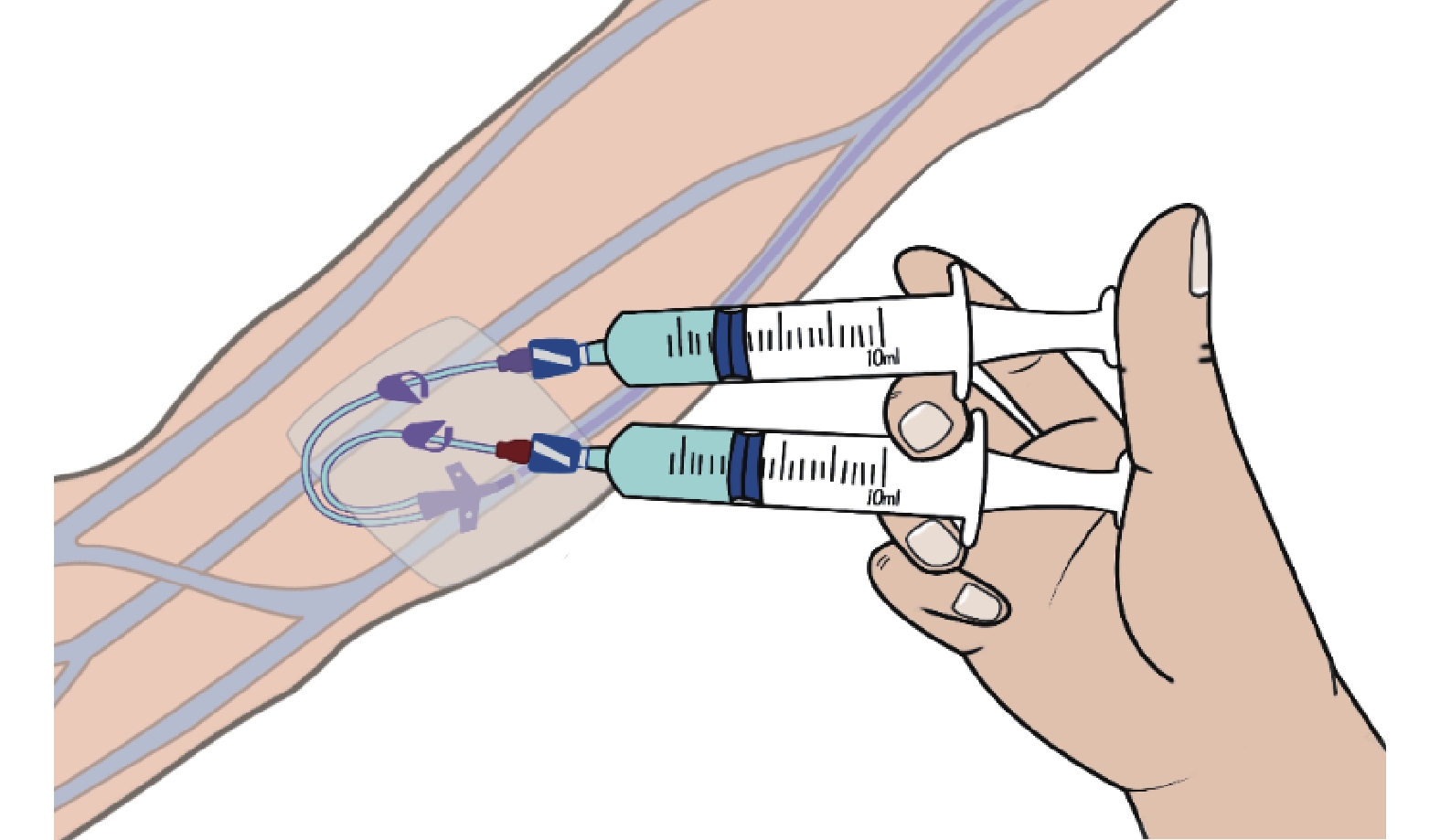

3.5.2.5 避免不相容的液體/藥物在導管內混合(1A)

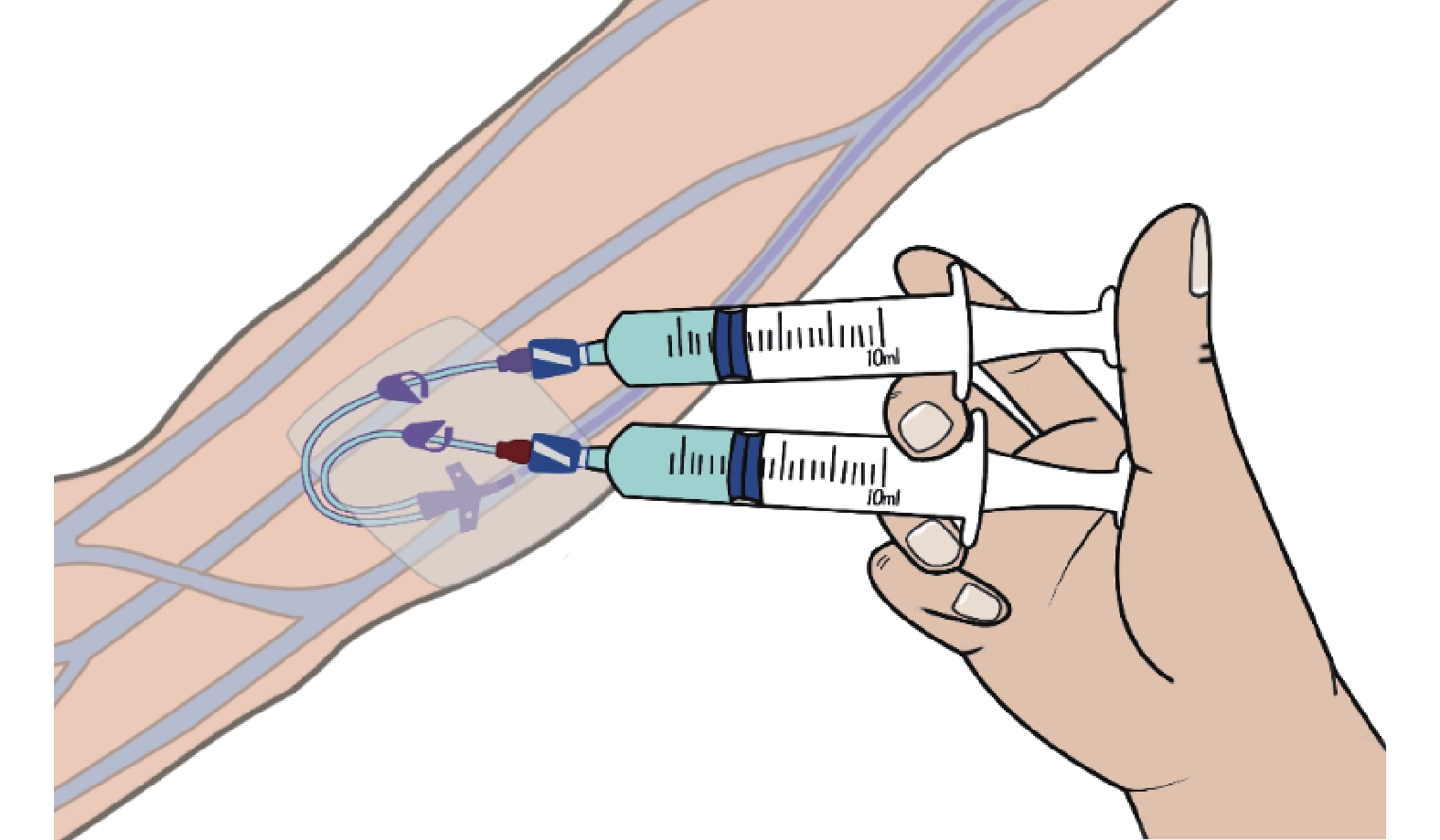

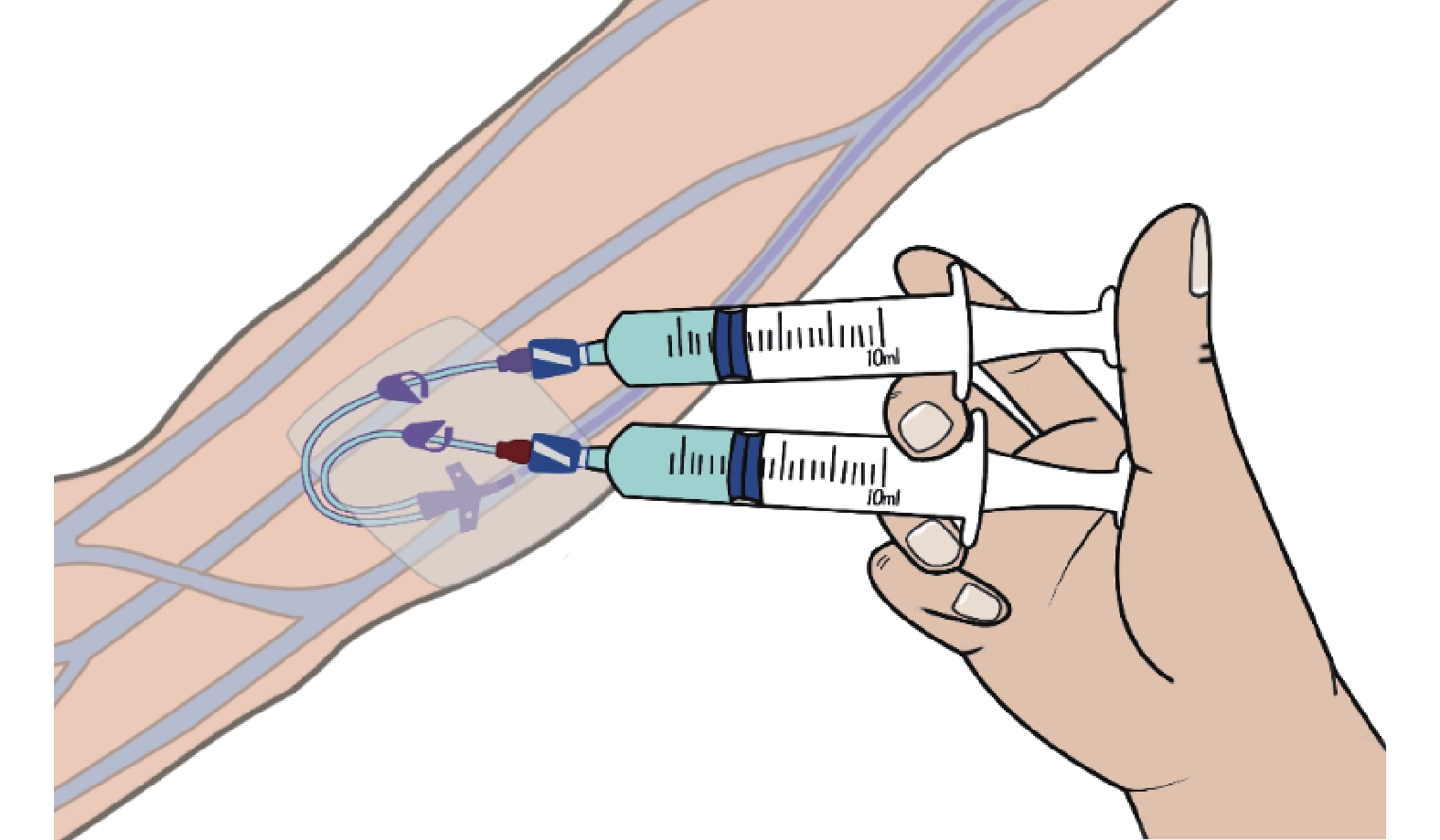

① 當2種或2種以上藥物經PICC給藥,檢查并核實藥物不相容性(5B);② 對于沉淀/堵管風險高的藥物/溶液,輸注間歇至少應使用≥10 mL的0.9%氯化鈉注射液,脈沖式沖管再行輸注,如為多腔導管,建議各管腔交替使用,沖封管需同時進行[57-60](圖4)(4B)。

圖4

雙腔同步沖封管手法示意圖

圖4

雙腔同步沖封管手法示意圖

3.5.2.6 使用防堵管產品

如抗血栓涂層導管、有瓣膜防反流導管、抗反流接頭等(4B)。

3.6 PICC堵塞的處理

3.6.1 處理要求[1 -3 ,5 ,22 ,23 ,61 ]

① 依據導管堵塞程度與分類,應多學科合作討論采取適當處理措施;② 及時處理以保證所有管腔通暢;多腔導管不能因一側管腔通暢而忽視其余管腔堵塞(1B);③ 優先考慮復通導管,不能忽視任何不完全性堵塞,以免造成完全堵塞或拔管(1B);④ 當患者存在溶栓劑/溶通劑使用禁忌癥、導管相關血流感染(如念珠菌菌血癥、金黃色葡萄球菌菌血癥等)等情況時,考慮拔除導管,并遵醫囑執行拔管操作(1B);⑤ 選擇有效恢復導管功能的溶栓劑/溶通劑的種類、劑量、濃度及用法(5B)。

3.6.2 機械性堵塞的處理[1 -3 ,5 ,14 ,22 ,23 ]

① 檢查整個輸液裝置,解決可見的管道打折/扭曲(5B);② 判斷是否存在體位相關性堵塞,調整患者體位,指導患者上舉置管側手臂或肩關節內旋/外旋,深呼吸、適度咳嗽或Valsalva動作(5B);③ 使用無菌非接觸技術,移除輸液接頭等所有附加裝置,直接連接注射器抽吸和沖洗導管(1B);④ 使用適宜的沖洗技術糾正導管異位/移位[62];更換堵塞的輸液接頭(5B);⑤ 按需更換敷料,確保導管無扭曲、無打折(1B);⑥ 懷疑導管尖端移位者需暫停經導管輸液,需進一步檢查,調整確認尖端位置正確后方可使用(2B);⑦ 確診導管夾閉綜合征時,可考慮拔除導管[1-3,14,16](1B)。

3.6.3 血栓性堵塞的處理[1 -3 ,5 ,22 ,23 ]

無法明確導管堵塞類型時,可按血栓性堵塞先予處理(1B)。對于疑似血栓或纖維蛋白引起的堵塞,不論程度,建議及時遵醫囑給予溶栓劑[62-64],推薦使用組織型纖溶酶原激活劑(tissue plasminogen activator,tPA)[65]:阿替普酶[66-70];非特異性纖溶酶原激活劑:尿激酶[71,72](1B)。

3.6.3.1 溶栓原則[1 -3 ,5 ,22 ,23 ,73 -76 ]

① 充分考慮使用溶栓劑的益處和風險,知情同意(1C);② 溶栓劑的使用者和管理者應熟悉其種類、使用劑量、給藥方法、不良反應、禁忌癥、潛在并發癥等(1B);③ 對于多腔導管,應評估溶栓劑的給藥劑量,了解溶栓劑的安全性,降低超劑量給藥帶來的風險(2B);④ 抗凝劑(如肝素)對恢復導管通暢性無效,但低分子肝素可以降低血栓進行性生長,防止導管內血栓形成[77,78](1B)。

3.6.3.2 溶栓劑選擇[1 -3 ,5 ,8 ,22 ,23 ,63 -76 ]

① 尿激酶(5 000 U/mL):推薦每次推注2 mL,多管腔導管建議每個管腔使用1.5 mL(1B);② 阿替普酶(1 mg/mL):推薦每次推注2 mg/2 mL,如導管內容積<2 mL,同樣建議灌注2 mL溶栓劑,在導管尖端產生一定的溢出,幫助溶解延伸的纖維蛋白尾或纖維蛋白鞘,但最大灌注劑量不超過4 mg/4 mL(1A)。

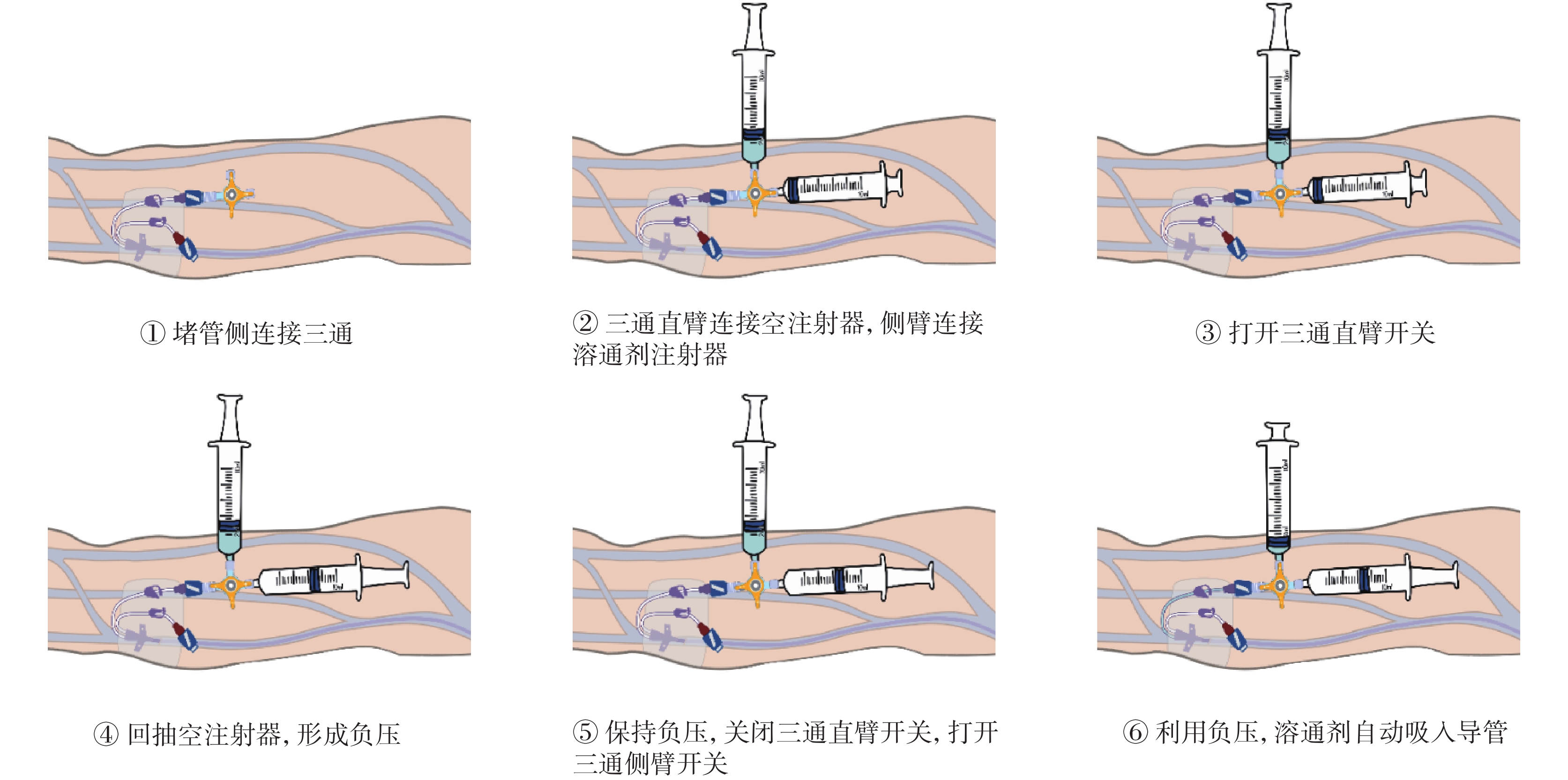

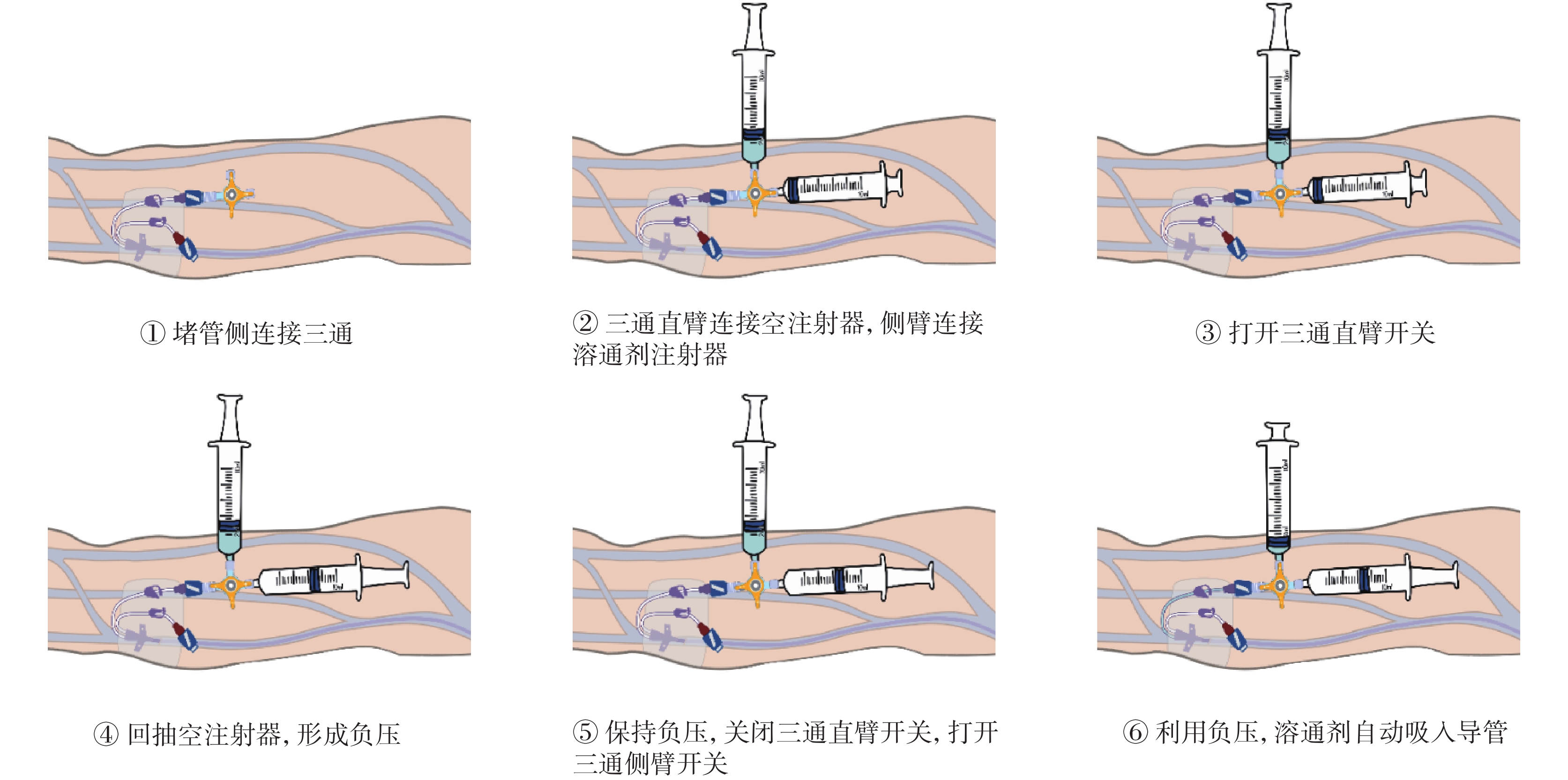

3.6.3.3 溶栓技術選擇[1 -3 ,5 ,22 ,23 ,59 ,63 ,74 ,75 ]

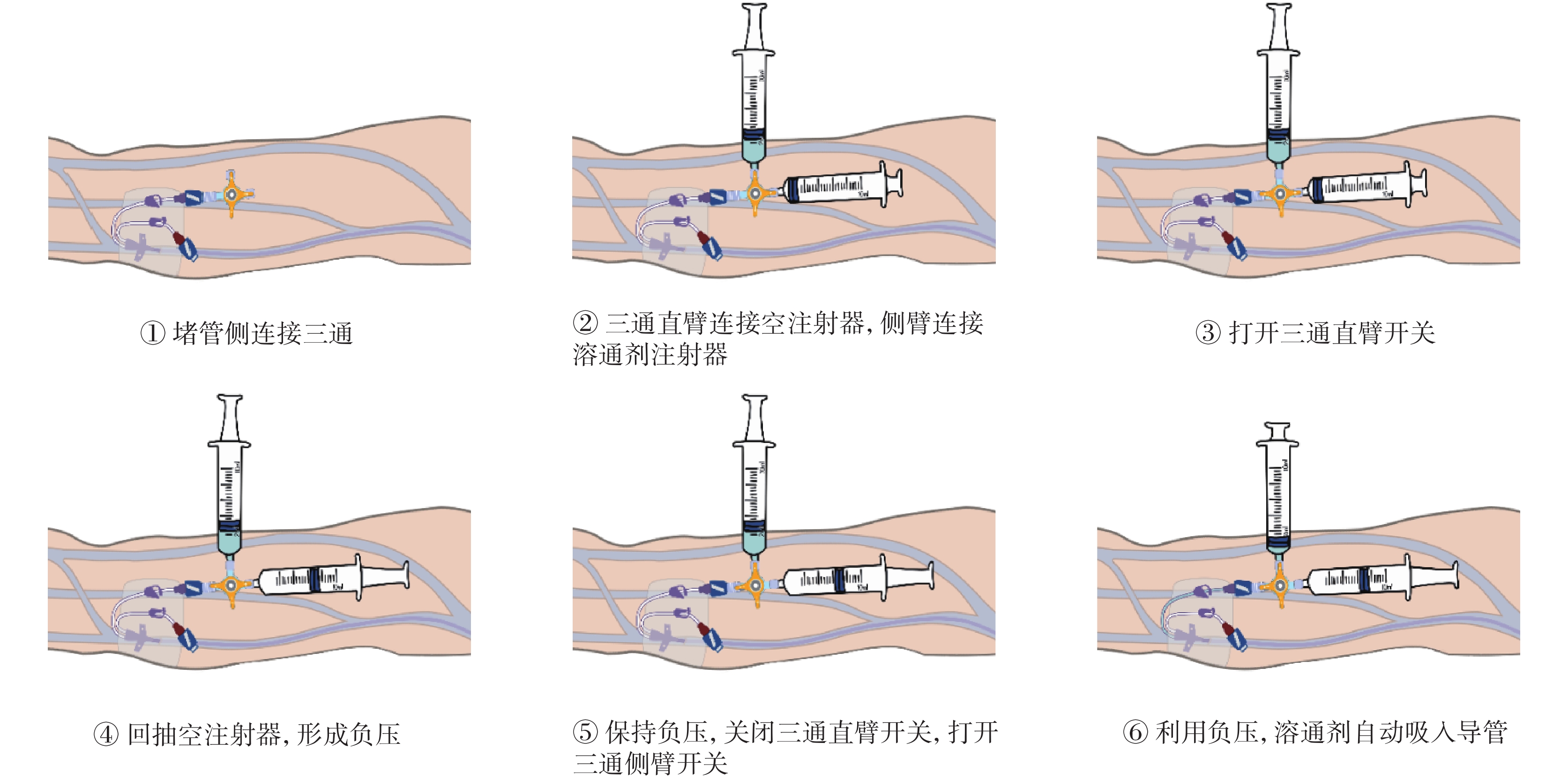

① 不完全堵塞時,使用10 mL及以上容量注射器直接推注溶栓劑,避免暴力推注;完全堵塞時,使用單注射器或三通旋塞法進行負壓灌注(圖5)(1B);② 操作要求:溶栓劑在管腔中推薦保留30~120分鐘(1B)。存在導管內壁血栓或纖維蛋白鞘時,建議延長溶栓劑在管腔內的保留時間至24~72小時,使其與導管內外纖維蛋白有更長的接觸時間,以實現最佳的溶栓效果(1B)。保留溶栓劑期間導管上應附有明顯標識,標識內容包括:暫停使用、已使用溶栓劑(溶栓劑名稱、注入劑量/時間)(1B);③ 滿足保留時間后,使用不小于10 mL的注射器回抽,如導管通暢,回抽全部溶栓劑、分解產物及血液丟棄,執行正確沖封管。如導管未通,可重復操作(1B);④ 使用溶栓劑后應監測患者是否出現導管相關血流感染、導管相關血栓形成的征象,并及時對癥處理[79-81](1B);⑤ 溶栓復通失敗后,遵醫囑完善相關檢查,如需要拔管,應多學科討論替代的血管通路治療計劃(1B)。

圖5

三通負壓法示意圖

圖5

三通負壓法示意圖

3.6.4 化學性堵塞的處理[1 -3 ,5 ,14 ,22 ,23 ]

懷疑化學性堵塞時,盡快注入相應溶通劑,恢復導管通暢(2B)。

3.6.4.1 溶通原則

管理和使用溶通劑的醫療衛生專業人員必須熟悉溶通劑的種類、使用劑量、給藥方法、不良反應、禁忌癥、潛在并發癥等(1B)。

3.6.4.2 溶通劑選擇[1 -3 ,5 ,14 ,21 -23 ,77 ,78 ]

① 應用條件:考慮堵塞沉淀酸堿性、患者適應性及導管相容性(1B);② 鹽酸溶液(0.1 mmol/L)、L-半胱氨酸鹽酸鹽溶液[81]:可有效溶解酸性沉淀(PH<6.0),如萬古霉素、哌拉西林,腸外營養、氨基酸和鈣磷沉淀(2B)。鹽酸存在損壞導管的風險,應慎用(5C);③ 8.4%碳酸氫鈉溶液:可有效溶解堿性沉淀(PH>7.0),如更昔洛韋、阿昔洛韋、氨芐青霉素、亞胺培南和肝素等(2B)。避免在碳酸氫鈉后使用鹽酸或將兩者混合使用,以防產生沉淀或導致導管損壞(5B)。使用碳酸氫鈉或鹽酸溶液時應盡可能完全回抽,避免溶通后直接沖洗導管致使溶通劑進入血液循環,以防出現發熱、靜脈炎和敗血癥等相關副反應(2C);④ 氫氧化鈉溶液(0.1 mmol/L):可有效溶解腸外營養(含或不含脂質)產生的沉淀,可用于完全或非完全性堵塞,需緩慢灌注(2B);⑤ 70%乙醇:可用于溶解脂質殘留,建議保留2分鐘,使用時應確定患者無乙醇過敏,告知患者可能出現的副反應(主要包括頭暈、頭痛、惡心、脾大等)。檢查導管材質與乙醇的相容性,聚氨酯導管應參照說明書謹慎使用,避免導管損壞[10](2C)。

3.6.4.3 溶通技術選擇[1 -3 ,5 ,14 ,22 ,23 ]

① 不完全性堵塞,使用注射器直接推注給予溶通劑(1B)。完全性堵塞,使用單注射器或三通旋塞法進行負壓灌注(圖5)(1B);② 操作要求:使用不小于10 mL的注射器進行推注,常用PICC型號對應預估灌注量見附件表3(1C);③ 滿足保留時間后,回抽3~5 mL導管內液體和血液并棄去。如導管復通立即正確沖封管。第一次溶通無效時,可重復灌注溶通劑(2B)。

PICC堵塞的復通手法見附件框1。

4 總結

隨著靜脈治療技術的發展,PICC為藥物、血液制品及營養的靜脈輸入提供了便利的途徑。預防和減少導管相關并發癥,延長導管使用壽命,是臨床實踐保障患者安全,保證治療有序實施,提高患者帶管體驗,提升護理質量的關鍵問題。本共識以證據支持,以期為保持PICC通暢提供科學、具體的臨床實踐指導與決策依據。導管功能的有效監測,堵塞風險的早期預防,堵塞征象的及時識別,堵塞類型與程度的準確判斷,堵塞的正確處理,環環相扣,形成系統性的護理流程。中國抗癌協會腫瘤護理專業委員會、四川大學華西循證護理中心、四川大學華西醫院腫瘤中心將持續關注相關新發表的證據,收集專家反饋意見,按需定期對共識進行修訂與更新,不斷完善和推進證據向推薦意見轉化,促進循證臨床實踐。

專家名單

專家共識寫作組(按姓氏拼音排序):

陳英(廣西醫科大學附屬腫瘤醫院)、成芳(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、郭琴(四川省腫瘤醫院)、姜桂春(遼寧省腫瘤醫院)、李莉(宜賓市第二人民醫院)、李旭英(湖南省腫瘤醫院)、陸箴琦(復旦大學附屬腫瘤醫院)、強萬敏(天津醫科大學腫瘤醫院)、沈艷芬(北京大學腫瘤醫院)、孫文彥(北京協和醫院)、覃惠英(中山大學腫瘤防治中心)、唐夢琳(四川大學華西醫院)、王蕾(北京醫院)、向秋芬(四川大學華西醫院)、謝娟(陜西省腫瘤醫院)、邢紅(上海交通大學附屬第一人民醫院)、楊青(四川省腫瘤醫院)、余春華(四川大學華西醫院)、張含鳳(四川省腫瘤醫院)、張京慧(中南大學湘雅醫院)、張曉霞(四川大學華西醫院)、趙淑珍(四川大學華西醫院)、鄭儒君(四川大學華西醫院)

執筆人:李俊英(四川大學華西醫院腫瘤中心)、陶琳(四川大學華西醫院腫瘤中心)、張倩(四川大學華西醫院肺癌中心)、李佳嶺(四川大學華西醫院頭頸腫瘤病房)、陳華英(四川大學華西醫院腫瘤日間病房)、符琰(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、蔣艷(四川大學華西醫院護理部/四川大學華西循證護理中心)、李林娟(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、李洪娟(四川大學華西醫院肺癌中心)、韓滿霞(四川大學華西醫院頭頸腫瘤病房)、劉珊珊(四川大學華西循證護理中心)、李紅(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、高清玲(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、補小康(四川大學華西醫院頭頸腫瘤病房)

經外周靜脈置入中心靜脈導管(peripherally inserted central catheter,PICC)因其技術成熟、安全性高、留置時間長、感染率低等諸多優勢,已經廣泛應用于中長期輸液、化療、腸外營養等領域[1,2],但在使用過程中也存在導管堵塞、導管相關血流感染、靜脈血栓、導管異位、導管斷裂等并發癥[3,4]。PICC堵塞是指經PICC給藥及輸液困難,抽不出回血,和(或)沖管時發現管腔阻塞[5,6],是PICC最常見的并發癥之一,發生率高達20.6%[7-9],且隨著留置時間的延長,其發生率持續增加。因PICC堵塞導致的非計劃拔管率高達34.8%,拔管后重新置管加重患者的痛苦及經濟負擔[10]。PICC堵塞,使血流感染、靜脈血栓等與導管相關的并發癥發生幾率增高;若處理不當,嚴重時可導致堵塞物到達肺部引起肺栓塞,危及患者生命安全[4,8]。因此,預防和處理PICC堵塞具有重要的臨床意義。

目前,預防PICC堵塞的主要依據為中華護理學會靜脈輸液治療專業委員會發布的《臨床靜脈導管維護操作專家共識》、中心靜脈導管沖管及封管共識專家組發布的《中心靜脈導管沖管及封管專家共識》,美國靜脈輸液護理學會(Infusion Nursing Society,INS)發布的《輸液治療實踐標準》,但現有的標準或專家共識在具體處理導管堵塞的問題上涉及較少。PICC堵塞的評估、預防及處理應是一套系統且完善的護理流程,我國現有標準尚未能完全滿足臨床需要。因此,中國抗癌協會腫瘤護理專業委員會組織國內靜脈治療和腫瘤護理領域專家編寫《成人PICC堵塞的預防及處理專家共識》(以下簡稱共識),以期為臨床護理實踐提供依據。

1 共識制訂方法與流程

1.1 成立編寫小組

共識制訂小組由2名循證護理專家、4名靜脈治療護理專家、4名腫瘤護理專家、2名護理管理專家和2名博士研究生組成,包括2名主任護師、4名副主任護師、4名主管護師和4名護師。文獻檢索以博士研究生為主要負責人,篩選文獻、評價文獻質量、證據匯總、劃分證據等級等以循證護理專家為主要負責人。研究課題與框架的擬定、函詢專家的遴選、專家函詢表的編制、函詢結果的整理分析以及共識內容的匯總與調整,由靜脈治療護理專家、護理管理專家、腫瘤護理專家負責。

1.2 證據檢索、提取及篩選

1.2.1 證據檢索

檢索BMJ Best Practice、國際指南協作網(Guidelines International Network,GIN)、美國國立臨床診療指南數據庫(National Guideline Clearinghouse,NGC)、蘇格蘭校際指南網絡(Scottish Intercollegiate Guidelines Network,SIGN)、英國國家醫療保健優化研究所(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)、加拿大安大略注冊護士協會(Registered Nurses Association of Ontario,RNAO)、美國國立生物技術信息中心(National Center for Biotechnology Information,NCBI)、新西蘭指南工作組(New Zealand Guidelines Group,NZGG)、加拿大臨床實踐指南數據庫(Canadian Medical Association’s Clinical Practice Guidelines database,CPG Info Base)、日本醫療信息網絡分發服務(Medical Information Network Distribution Service,MINDS)、澳大利亞臨床實踐指南數據庫(Australian Clinical Practice Guidelines,ACPG)、INS、美國國立綜合癌癥網(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)、美國腫瘤護理協會(Oncology Nursing Society,ONS)、國家衛生健康委員會、醫脈通、Cochrane Library、澳大利亞喬安娜布里格斯研究所(Joanna Briggs Institute,JBI)循證衛生保健中心、新西蘭坎特伯雷地區衛生局專業組(Canterbury district health board,CDHB)、加拿大血管通路協會(Canadian Vascular Access Association,CVAA)、Web of Science、PubMed、Embase、CBM、CNKI、WanFang Data、VIP數據庫和網站,搜集與PICC堵塞相關的文獻,檢索時限均為建庫至2023年1月。中文檢索詞包括:中心靜脈血管通路裝置、PICC、導管堵塞等;英文檢索詞包括:central venous access device、PICC、central venous catheter、central venous line、clearance patency、occlusion、obstruction、dysfunction等。

1.2.2 納入與排除標準

納入標準:① 文獻主題涉及PICC堵塞的評估、預防、處理和維護等;② 研究對象:年齡≥18歲的PICC置管者;③ 研究類型為診療指南、臨床實踐指南、最佳實踐指南、專家共識、推薦實踐、護理規范、證據綜合等。排除標準:① 重復發表的文獻;② 非中、英文文獻;③ 報表、答復類文獻;④ 存在研究設計缺陷、質量差的文獻;⑤ 結局指標不明確的文獻。

1.2.3 證據提取、篩選及評價

初檢共獲得相關文獻5 441篇,經逐層篩選后,最終納入17篇文獻,文獻篩選流程及結果見附件圖1。納入研究包括指南12篇、專家共識4篇、行業標準1篇,納入研究的基本特征見附件表1。采用臨床指南研究與評價系統Ⅱ(appraisal of guidelines for research and evaluation Ⅱ,AGREE Ⅱ)進行質量評價。依據牛津循證醫學中心的循證證據等級進行質量評級。

1.3 編寫共識初稿

將提取出的證據結合共識編寫小組擬訂的研究主題與框架形成共識初稿。證據匯總及合并的原則遵循:多條證據推薦且證據之間不沖突時,合并為1條證據;多條證據推薦且證據之間相互沖突時,遵循高等級、高質量、新發表的證據優先;僅有1條證據推薦來源的,采用此條證據。

1.4 編制專家函詢問卷并進行專家函詢

根據共識初稿編寫專家函詢問卷。函詢表采用Likert-5級評分法(1分表示非常不重要,5分表示非常重要),包括對各推薦意見的推薦等級和修改意見。共進行2輪專家函詢,均采取電子版調查表發放和回收的形式。專家納入標準為:在醫院從事靜療護理、腫瘤護理、臨床護理及護理管理工作;大學本科及以上學歷,副高及以上職稱;自愿參加研究。

1.5 召開專家論證會

共識編寫小組于2023年9月、2023年10月在四川大學華西醫院腫瘤中心召開2次院內專家論證會。將共識初稿的推薦意見形成推薦意見專家共識表,包含推薦意見描述、證據來源、證據質量分級、專家意見4個項目,專家意見欄中包括推薦意見描述是否確切、推薦級別判斷標準(利弊風險、患者/專業人員意愿、成本)、推薦級別。專家依據共識初稿中推薦意見的文字描述適宜性和準確性進行討論,并提出修改意見;針對每一條推薦意見的推薦強度達成共識。現場設記錄員完整記錄會議過程及內容。共識編寫小組綜合2輪專家意見對共識初稿進行修改和完善,形成共識終稿。

1.6 統計分析

采用SPSS 25.0軟件進行統計分析。以均數、標準差、頻次、百分比等描述專家的一般情況。以專家的積極系數、專家意見的集中程度、專家意見的協調程度,表明函詢結果的權威性和可靠性。以邀請函應答率表示專家積極系數,以專家權威系數來表示專家權威程度。通過計算指標的重要性賦值和滿分比表示專家意見的集中程度,以指標的變異系數和肯德爾和諧系數來表示專家意見協調程度,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 專家一般資料

給24名專家發出邀請,23名專家應答,應答率95.8%。其中向19名專家發出函詢會邀請,18名專家應答,應答率94.7%;向5名專家發出論證會邀請,5名專家應答,應答率100%。23名專家分別來自于北京、上海、廣東、天津、湖北、湖南、遼寧、陜西、廣西、四川10個省(市)的綜合或腫瘤專科三級甲等醫院。專家的基本情況見附件表2。

2.2 專家的積極系數、權威系數、意見集中程度及協調程度

專家會議的權威系數為0.942,表明咨詢專家的權威程度較高,結果可信。每個指標的重要性賦值均>4分,且變異系數均<0.25,有72.3%的指標滿分比超過50%。專家意見的肯德爾和諧系數為0.18~0.32。所有專家對每級指標的χ2值均小于理論值,其W值均達到顯著水平,說明專家的意見一致性很高。

2.3 專家修改意見

第1輪函詢有11名專家提出修改意見,第2輪函詢有7名專家提出修改意見,所有問題均在論證會現場達成共識后進行修改。

3 共識內容

3.1 適用范圍

本共識適用于置入PICC的成人患者[1],導管堵塞的評估、預防和處理應由專業的醫務人員依據國家及省市地區醫療衛生法律、政策、行業規范及臨床實踐指南進行。

3.2 PICC的通暢性評估

導管通暢是指能夠無阻力地通過導管推注/輸注液體和(或)回抽血液。

3.2.1 評估PICC通暢性[1 -3 ]

3.2.1.1 通暢標準[1 ,2 ,5 ]

回抽可見回血,推注/輸注液體通暢(1B)。

3.2.1.2 評估時機[1 -5 ]

推注/輸注任何液體或藥物前,更換輸液接頭或導管維護前(1B)。

3.2.1.3 評估頻率[1 -5 ]

建議治療期間每天評估;治療間歇期至少每7天評估1次(1B)。

3.2.1.4 評估方法[1 -6 ]

觀察回抽血液顏色、性質、有無血凝塊,使用0.9%氯化鈉注射液沖洗每個管腔并評估其通暢程度。建議使用10 mL及以上容量的注射器或10 mL管徑的預充式導管沖洗器(1B)。

3.2.2 識別PICC堵塞征象

導管堵塞的表現[1-3,5,8,9,11],包括但不限于:① 回抽血液遲緩或無法抽回血;② 沖洗時有明顯阻力感;③ 液面高度正常、輸液器流量調節器開放時,液體滴注緩慢、液體不滴或總體輸注時間延長;④ 排除外部輸液裝置故障時,輸液泵頻繁堵塞報警(1B)。

3.2.3 監測與記錄PICC的功能情況

導管功能監測應全面、動態,包含以下內容[1-3,5]:① 導管功能評估:導管是否通暢、管腔內是否有血液殘留,導管是否有移位、扭曲或打折、與導管連接的附加裝置是否完整等;② 導管相關信息:導管類型、置入時間、置入位置、置入靜脈及雙側臂圍、置入長度、外露長度等;③ 堵塞相關信息:經導管推注/輸注的液體或藥物、堵塞時間、堵塞管腔、堵塞程度;④ 處理相關信息:溶通劑/溶栓劑名稱、劑量、給藥方法;⑤ 處理結果:導管復通、拔管、拔管后重新置管、出現并發癥(如,導管相關性靜脈血栓、導管相關血流感染等)(5B)。

3.3 PICC堵塞程度

按照導管堵塞的程度,分為完全性堵塞和非完全性堵塞[1-3,5](1B)。

3.3.1 完全性堵塞

不能回抽血液,不能通過導管推注/輸注液體。

3.3.2 非完全性堵塞

① 部分堵塞:導管回抽血液或推注/輸注液體時速度受限;② 回抽性堵塞:可推注/輸注液體,但回抽血液緩慢或無回血[12,13]。

3.4 PICC堵塞類型

3.4.1 PICC堵塞分類[1 -3 ,5 ,8 ,12 -19 ]

3.4.1.1 機械性堵塞

由PICC在體內或體外部分堵塞引起。體外部分包括導管體外節段夾閉、打折、扭曲、輸液接頭故障/堵塞等。體內部分包括導管尖端緊貼血管壁,導管體內節段扭曲、受壓等[12,14](圖1)(1B)。

圖1

機械性堵管示意圖

圖1

機械性堵管示意圖

3.4.1.2 血栓性堵塞[1 -4 ,5 ,8 ,19 ]

與導管內部及導管周圍血栓的形成有關,主要包括管腔內血栓、纖維蛋白尾、纖維蛋白鞘三種類型(圖2)(1B)。

圖2

血栓性堵管的不同類型

圖2

血栓性堵管的不同類型

管腔內血栓:指管腔內血栓或血凝塊形成。相關因素包括:沖封管技術/時機不當、使用時管腔內流量不足、未及時續滴液體致血液回流、頻繁回抽血液以及劇烈咳嗽、搬重物等引起胸內壓力改變、充血性心力衰竭所致的血液返流。

纖維蛋白尾:導管置入體內后,血小板和白細胞在導管尖端聚集,造成血液僅能單向流動,無法回抽的聚合物即為纖維蛋白尾。

纖維蛋白鞘:纖維蛋白附著導管外表面形成纖維蛋白鞘,形似襪套,包裹導管尖端,可沿導管延伸至穿刺點,呈單向閥狀或套管狀。

3.4.1.3 化學性堵塞

由藥物、脂質殘留物及不相容溶液反應產生沉淀附著導管內壁所致(圖3)。相關因素包括但不限于:長期輸入腸外營養制劑、甘露醇、造影劑等大分子、黏稠度高、易結晶的溶液;連續輸注存在配伍禁忌的藥物,無效沖封管等[12-18](1B)。

圖3

化學性堵管示意圖

圖3

化學性堵管示意圖

3.4.2 堵塞類型的判斷

3.4.2.1 機械性堵塞

識別機械性堵塞的表現,評估從輸液袋/瓶到穿刺部位的所有輸液管道,檢查外部機械堵塞,必要時進行影像學檢查,評估可能存在的內部機械堵塞[1-3,5,18,20](1B)。

評估是否存在夾閉綜合征(pinch-off syndrome):夾閉綜合征是機械性堵塞中較為罕見的類型,表現包括:間歇或持續地無法回抽血液、輸液過程中偶發的胸痛或心律失常、必須保持在上抬置管側手臂、置管側肩部內旋等特定姿勢下的輸液通暢、鎖骨周圍皮膚發紅、腫脹或聞及捻發音等,必要時進行影像學檢查[1-3,14,16](1B)。

3.4.2.2 血栓性堵塞

識別導管血栓性堵塞的表現,評估有無靜脈血栓形成[1-3,5,16,19](1B)。排除機械性原因后:① 抽回血緩慢或無法抽回血;② 沖管時遇阻力;③ 液體推注/滴注緩慢或不滴;④ 置管部位液體滲出/外滲或局部腫脹;⑤ 置管側肢體腫脹、皮膚顏色異常、感覺或活動異常(1B)。

3.4.2.3 化學性堵塞

① 觀察輸液裝置中是否存在可見的沉淀物[1-3,5,14,21,22](1B);② 確定輸液計劃中使用了哪些藥物/溶液[1-3,14,21,22](1B):評估使用的藥物特性,相關溶劑、避光及輸注順序等(5B)。檢查是否存在2種或2種以上不相容藥物/液體的輸注,考慮是否存在藥物結晶與微粒堵塞(1B)。使用含脂腸外營養(尤其脂質配比>10%時)或全營養混合液(total nutrient admixture,TNA)時,考慮是否存在脂質殘留[21](4B)。

3.5 PICC堵塞的風險因素及預防

3.5.1 導管堵塞風險因素[1 -3 ,5 ,14 ,22 -26 ]

① 技術因素:沖封管不規范,夾閉不當;導管尖端不在最佳位置等;② 藥物因素:使用易沉淀、黏稠、不相容的藥物等;③ 個體因素:凝血異常、脫水、肥胖(BMI≥30 kg/m2)、高齡、炎癥、長期臥床、胸腔壓力增加等;④ 導管因素:導管選擇不當,如導管材質、導管型號等[27-30](2B)。

3.5.2 導管堵塞的預防

3.5.2.1 人員培訓與考核

導管維護人員應經過PICC專業理論知識與技能培訓且考核合格,具備識別導管堵塞癥狀和體征的能力[1](5B)。

3.5.2.2 導管妥善固定,防止導管移位[1 -3 ,5 ,31 -40 ](1A)

日常監測導管功能,保持導管不扭曲/打折。① 根據PICC類型、患者年齡、置管處皮膚狀態、醫用粘膠相關性損傷史、維護周期等選擇最適當的固定方式(2B);② 推薦使用粘膠固定裝置輔助固定,以降低導管移位的風險(3B);③ 不建議使用縫線固定,以防生物膜生長,滋生細菌微生物,增加感染的風險[41](2B)。

3.5.2.3 使用時保持輸液壓力

建議輸液袋/瓶懸掛高度高于患者心臟約100~120cm,以維持灌注壓力,防止血液返流,尤其注意患者體位變化時(特別是起床活動、如廁時)(5C)。

3.5.2.4 執行正確的沖封管操作[1 -3 ,5 ,27 ,42 -44 ](1A)

① 沖管時機:PICC置管后、PICC采血后;輸液、輸血、注射造影劑前后;輸注高滲溶液、中成藥制劑、化療藥物、血管活性藥物、抗菌藥物等后,持續輸注高滲溶液(如TPN等)每6~8小時沖管一次;輸注不相容藥物之間(5B);② 封管時機:PICC置管后,在輸液或輸血后,需要進行及時有效地封管(5B);③ 沖封管頻率:住院期間使用導管建議每日至少沖封導管1次,治療間歇期至少每7日沖封管1次(5B);④ 沖封管溶液選擇[1-3,5,45-50]:推薦常規使用0.9%氯化鈉注射液進行沖封管(1A)。輸注藥物與0.9%氯化鈉注射液存在配伍禁忌時,使用5% 葡萄糖注射液沖管,隨后再使用0.9%氯化鈉注射液封管,避免葡萄糖注射液在管腔內殘留,防止細菌滋生[51](1B)。禁止使用無菌注射用水沖封管[52](1B)。不推薦常規使用含抗凝藥物(如肝素)的注射液進行沖封管,避免導致全身抗凝,血小板減少,出血等風險[46,48,53,54](1A)。對惡性腫瘤、易栓癥、創傷、高齡等存在血液高凝狀態者,建議先使用0.9%氯化鈉注射液沖管,再使用肝素稀釋液封管[15,45,48]。嚴重高凝狀態者根據病情適當增加封管液肝素鈉濃度,使用期間監測患者的凝血功能[55](1B)。不推薦常規使用抗菌藥物與抗凝劑聯合封管,避免高濃度抗菌藥物進入血液循環,損傷血管內壁,導致細菌耐藥[56](1B)。

3.5.2.5 避免不相容的液體/藥物在導管內混合(1A)

① 當2種或2種以上藥物經PICC給藥,檢查并核實藥物不相容性(5B);② 對于沉淀/堵管風險高的藥物/溶液,輸注間歇至少應使用≥10 mL的0.9%氯化鈉注射液,脈沖式沖管再行輸注,如為多腔導管,建議各管腔交替使用,沖封管需同時進行[57-60](圖4)(4B)。

圖4

雙腔同步沖封管手法示意圖

圖4

雙腔同步沖封管手法示意圖

3.5.2.6 使用防堵管產品

如抗血栓涂層導管、有瓣膜防反流導管、抗反流接頭等(4B)。

3.6 PICC堵塞的處理

3.6.1 處理要求[1 -3 ,5 ,22 ,23 ,61 ]

① 依據導管堵塞程度與分類,應多學科合作討論采取適當處理措施;② 及時處理以保證所有管腔通暢;多腔導管不能因一側管腔通暢而忽視其余管腔堵塞(1B);③ 優先考慮復通導管,不能忽視任何不完全性堵塞,以免造成完全堵塞或拔管(1B);④ 當患者存在溶栓劑/溶通劑使用禁忌癥、導管相關血流感染(如念珠菌菌血癥、金黃色葡萄球菌菌血癥等)等情況時,考慮拔除導管,并遵醫囑執行拔管操作(1B);⑤ 選擇有效恢復導管功能的溶栓劑/溶通劑的種類、劑量、濃度及用法(5B)。

3.6.2 機械性堵塞的處理[1 -3 ,5 ,14 ,22 ,23 ]

① 檢查整個輸液裝置,解決可見的管道打折/扭曲(5B);② 判斷是否存在體位相關性堵塞,調整患者體位,指導患者上舉置管側手臂或肩關節內旋/外旋,深呼吸、適度咳嗽或Valsalva動作(5B);③ 使用無菌非接觸技術,移除輸液接頭等所有附加裝置,直接連接注射器抽吸和沖洗導管(1B);④ 使用適宜的沖洗技術糾正導管異位/移位[62];更換堵塞的輸液接頭(5B);⑤ 按需更換敷料,確保導管無扭曲、無打折(1B);⑥ 懷疑導管尖端移位者需暫停經導管輸液,需進一步檢查,調整確認尖端位置正確后方可使用(2B);⑦ 確診導管夾閉綜合征時,可考慮拔除導管[1-3,14,16](1B)。

3.6.3 血栓性堵塞的處理[1 -3 ,5 ,22 ,23 ]

無法明確導管堵塞類型時,可按血栓性堵塞先予處理(1B)。對于疑似血栓或纖維蛋白引起的堵塞,不論程度,建議及時遵醫囑給予溶栓劑[62-64],推薦使用組織型纖溶酶原激活劑(tissue plasminogen activator,tPA)[65]:阿替普酶[66-70];非特異性纖溶酶原激活劑:尿激酶[71,72](1B)。

3.6.3.1 溶栓原則[1 -3 ,5 ,22 ,23 ,73 -76 ]

① 充分考慮使用溶栓劑的益處和風險,知情同意(1C);② 溶栓劑的使用者和管理者應熟悉其種類、使用劑量、給藥方法、不良反應、禁忌癥、潛在并發癥等(1B);③ 對于多腔導管,應評估溶栓劑的給藥劑量,了解溶栓劑的安全性,降低超劑量給藥帶來的風險(2B);④ 抗凝劑(如肝素)對恢復導管通暢性無效,但低分子肝素可以降低血栓進行性生長,防止導管內血栓形成[77,78](1B)。

3.6.3.2 溶栓劑選擇[1 -3 ,5 ,8 ,22 ,23 ,63 -76 ]

① 尿激酶(5 000 U/mL):推薦每次推注2 mL,多管腔導管建議每個管腔使用1.5 mL(1B);② 阿替普酶(1 mg/mL):推薦每次推注2 mg/2 mL,如導管內容積<2 mL,同樣建議灌注2 mL溶栓劑,在導管尖端產生一定的溢出,幫助溶解延伸的纖維蛋白尾或纖維蛋白鞘,但最大灌注劑量不超過4 mg/4 mL(1A)。

3.6.3.3 溶栓技術選擇[1 -3 ,5 ,22 ,23 ,59 ,63 ,74 ,75 ]

① 不完全堵塞時,使用10 mL及以上容量注射器直接推注溶栓劑,避免暴力推注;完全堵塞時,使用單注射器或三通旋塞法進行負壓灌注(圖5)(1B);② 操作要求:溶栓劑在管腔中推薦保留30~120分鐘(1B)。存在導管內壁血栓或纖維蛋白鞘時,建議延長溶栓劑在管腔內的保留時間至24~72小時,使其與導管內外纖維蛋白有更長的接觸時間,以實現最佳的溶栓效果(1B)。保留溶栓劑期間導管上應附有明顯標識,標識內容包括:暫停使用、已使用溶栓劑(溶栓劑名稱、注入劑量/時間)(1B);③ 滿足保留時間后,使用不小于10 mL的注射器回抽,如導管通暢,回抽全部溶栓劑、分解產物及血液丟棄,執行正確沖封管。如導管未通,可重復操作(1B);④ 使用溶栓劑后應監測患者是否出現導管相關血流感染、導管相關血栓形成的征象,并及時對癥處理[79-81](1B);⑤ 溶栓復通失敗后,遵醫囑完善相關檢查,如需要拔管,應多學科討論替代的血管通路治療計劃(1B)。

圖5

三通負壓法示意圖

圖5

三通負壓法示意圖

3.6.4 化學性堵塞的處理[1 -3 ,5 ,14 ,22 ,23 ]

懷疑化學性堵塞時,盡快注入相應溶通劑,恢復導管通暢(2B)。

3.6.4.1 溶通原則

管理和使用溶通劑的醫療衛生專業人員必須熟悉溶通劑的種類、使用劑量、給藥方法、不良反應、禁忌癥、潛在并發癥等(1B)。

3.6.4.2 溶通劑選擇[1 -3 ,5 ,14 ,21 -23 ,77 ,78 ]

① 應用條件:考慮堵塞沉淀酸堿性、患者適應性及導管相容性(1B);② 鹽酸溶液(0.1 mmol/L)、L-半胱氨酸鹽酸鹽溶液[81]:可有效溶解酸性沉淀(PH<6.0),如萬古霉素、哌拉西林,腸外營養、氨基酸和鈣磷沉淀(2B)。鹽酸存在損壞導管的風險,應慎用(5C);③ 8.4%碳酸氫鈉溶液:可有效溶解堿性沉淀(PH>7.0),如更昔洛韋、阿昔洛韋、氨芐青霉素、亞胺培南和肝素等(2B)。避免在碳酸氫鈉后使用鹽酸或將兩者混合使用,以防產生沉淀或導致導管損壞(5B)。使用碳酸氫鈉或鹽酸溶液時應盡可能完全回抽,避免溶通后直接沖洗導管致使溶通劑進入血液循環,以防出現發熱、靜脈炎和敗血癥等相關副反應(2C);④ 氫氧化鈉溶液(0.1 mmol/L):可有效溶解腸外營養(含或不含脂質)產生的沉淀,可用于完全或非完全性堵塞,需緩慢灌注(2B);⑤ 70%乙醇:可用于溶解脂質殘留,建議保留2分鐘,使用時應確定患者無乙醇過敏,告知患者可能出現的副反應(主要包括頭暈、頭痛、惡心、脾大等)。檢查導管材質與乙醇的相容性,聚氨酯導管應參照說明書謹慎使用,避免導管損壞[10](2C)。

3.6.4.3 溶通技術選擇[1 -3 ,5 ,14 ,22 ,23 ]

① 不完全性堵塞,使用注射器直接推注給予溶通劑(1B)。完全性堵塞,使用單注射器或三通旋塞法進行負壓灌注(圖5)(1B);② 操作要求:使用不小于10 mL的注射器進行推注,常用PICC型號對應預估灌注量見附件表3(1C);③ 滿足保留時間后,回抽3~5 mL導管內液體和血液并棄去。如導管復通立即正確沖封管。第一次溶通無效時,可重復灌注溶通劑(2B)。

PICC堵塞的復通手法見附件框1。

4 總結

隨著靜脈治療技術的發展,PICC為藥物、血液制品及營養的靜脈輸入提供了便利的途徑。預防和減少導管相關并發癥,延長導管使用壽命,是臨床實踐保障患者安全,保證治療有序實施,提高患者帶管體驗,提升護理質量的關鍵問題。本共識以證據支持,以期為保持PICC通暢提供科學、具體的臨床實踐指導與決策依據。導管功能的有效監測,堵塞風險的早期預防,堵塞征象的及時識別,堵塞類型與程度的準確判斷,堵塞的正確處理,環環相扣,形成系統性的護理流程。中國抗癌協會腫瘤護理專業委員會、四川大學華西循證護理中心、四川大學華西醫院腫瘤中心將持續關注相關新發表的證據,收集專家反饋意見,按需定期對共識進行修訂與更新,不斷完善和推進證據向推薦意見轉化,促進循證臨床實踐。

專家名單

專家共識寫作組(按姓氏拼音排序):

陳英(廣西醫科大學附屬腫瘤醫院)、成芳(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院)、郭琴(四川省腫瘤醫院)、姜桂春(遼寧省腫瘤醫院)、李莉(宜賓市第二人民醫院)、李旭英(湖南省腫瘤醫院)、陸箴琦(復旦大學附屬腫瘤醫院)、強萬敏(天津醫科大學腫瘤醫院)、沈艷芬(北京大學腫瘤醫院)、孫文彥(北京協和醫院)、覃惠英(中山大學腫瘤防治中心)、唐夢琳(四川大學華西醫院)、王蕾(北京醫院)、向秋芬(四川大學華西醫院)、謝娟(陜西省腫瘤醫院)、邢紅(上海交通大學附屬第一人民醫院)、楊青(四川省腫瘤醫院)、余春華(四川大學華西醫院)、張含鳳(四川省腫瘤醫院)、張京慧(中南大學湘雅醫院)、張曉霞(四川大學華西醫院)、趙淑珍(四川大學華西醫院)、鄭儒君(四川大學華西醫院)

執筆人:李俊英(四川大學華西醫院腫瘤中心)、陶琳(四川大學華西醫院腫瘤中心)、張倩(四川大學華西醫院肺癌中心)、李佳嶺(四川大學華西醫院頭頸腫瘤病房)、陳華英(四川大學華西醫院腫瘤日間病房)、符琰(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、蔣艷(四川大學華西醫院護理部/四川大學華西循證護理中心)、李林娟(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、李洪娟(四川大學華西醫院肺癌中心)、韓滿霞(四川大學華西醫院頭頸腫瘤病房)、劉珊珊(四川大學華西循證護理中心)、李紅(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、高清玲(四川大學華西醫院胸部腫瘤病房&生物治療科)、補小康(四川大學華西醫院頭頸腫瘤病房)