引用本文: 蔡見文, 朱濤, 李為民, 李培藝. 基于NASSS框架的人工智能在真實圍術期世界中實施性研究的系統評價. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(11): 1284-1293. doi: 10.7507/1672-2531.202405012 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

隨著醫學+數智化交叉研究的深入、超算能力的提升以及醫療數據可用性的增強,人工智能(artificial intelligence,AI)在醫療領域的研究近年來呈現愈發激烈的態勢,這一研究方向的目標主要在于進一步提升醫療服務的質量、服務的效率,最終達到改善患者預后的效果[1]。圍手術期(后簡稱圍術期)死亡是全球患者死亡的第三位原因[2],傳統圍術期服務模式面臨著手術麻醉操作的復雜性、患者生命體征變化的動態性和手術方式選擇的多樣性等難點,進而引發了對以AI為支撐的圍術期服務模式的研究熱情。該服務模式涉及智能機器人輔助、手術風險提前預測預警、輔助決策系統的精準干預等方面,旨在通過研發AI技術實現對圍術期患者的個性化監測、風險預測、決策干預等,以期降低手術風險、提高手術安全性,并最終改善手術患者預后[3]。

然而,AI技術雖然具有巨大的潛力,其最終價值的實現還取決于將其成功整合到當前醫療保健系統的診療實踐中的能力[4]。實施性研究(evidence-based practice,EBP)是指一種專注于系統性探究如何在實際工作中有效地應用循證實踐(即已證實的臨床治療和實踐方法、健康干預措施、組織和管理方式等)的科學研究領域,其核心目標在于提升健康服務的質量和效果[5]。現階段大量圍術期AI模型和系統構建完成后,如何在真實世界中高效實施成為AI在臨床獲益的限速步驟。既往實施性研究表明,AI在真實臨床世界中的應用面臨著組織、系統、人力等多維度的挑戰,導致AI模型最終未被臨床采納,多數項目在試點后無法擴大規模并長期實施,呈現為曇花一現[6]。同時,在真實世界中圍術期診療往往具有多重復雜性和高需求性的特點,這使得數據算法難度大幅提升,AI實踐在這一階段更為龐雜,導致AI系統在真實圍術期世界實施應用后的服務效果并不一定完全符合預期[7, 8]。理解、應對這些錯綜復雜的實施性挑戰,首要任務是厘清圍術期各利益相關者,在AI系統在真實臨床世界實施過程中,其行為的復雜性及其根本原因和影響因素。

相對于定量研究,定性研究方法更適用于深入探究EBP在真實世界實施過程中的促進或阻礙因素,并提供基于證據的指導以制定實施策略[9, 10]。然而,目前圍繞AI系統在圍術期實施過程中的阻礙和促進因素的研究較為有限,質性數據的循證分析尚未完善。因此,本研究旨在從質性證據整合的角度出發,對圍術期AI在臨床應用中的實施進行質性研究的系統評價,以識別并綜合圍術期關鍵利益相關方對AI實施的態度,為下一階段圍術期AI的臨床實施策略提供指導和借鑒。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

基于SPIDER模型構建研究問題,SPIDER模型是基于PICO模型改進,特定用于質性研究系統評價的模型[11]。形成納入標準:研究對象(S):圍術期各方利益相關者(團體);研究內容(PI):AI在圍術期實施過程中,各利益相關群體的態度、看法,實施效果的阻礙或促進因素;研究方法(D):訪談法、焦點小組討論、問卷調查、內容分析等;評價內容(E):圍術期利益相關群體對于圍術期AI實際應用的態度、看法、感受與實施效果的阻礙或促進因素相關;研究類型(R):定性研究、混合研究。

1.1.2 排除標準

① 無法獲取全文;② 重復發表的研究;③ 非含質性數據的研究;④非圍術期AI系統應用研究;⑤ 非中、英文文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索PubMed、CINAHL、Scopus、Web of Science、ACM Digital library、Cochrane Library、CNKI、WanFang Data、VIP數據庫,搜集圍術期AI臨床應用相關的質性研究文獻,檢索時限均為建庫至2023年12月31日。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式,并根據各數據庫特點進行調整。中文檢索詞包括:人工智能、決策支持系統、手術、圍術期、圍手術期、術前、術中、術后、實施過程、訪談法、焦點小組討論、問卷調查、內容分析、定性研究、混合研究等;英文檢索詞包含:surgery、peroperative、preoperative、intraoperative、postoperative、anesthesia、anaesthesia、qualitative research、interview、participant observation、biographical method、conversation analysis、implementation research、usability study、focus group、mixed method、artificial intelligence、machine intelligence等。以PubMed為例,其具體檢策略見附件框1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過與其他作者共同討論解決。文獻篩選時首先閱讀文題,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀摘要和全文以確定是否納入。資料提取內容包括:① 文獻基本信息:題目、發表年份、作者國家、收集搜集時間、研究對象與樣本量、研究設計等;② 圍術期AI類別、圍術期AI實施所針對的手術類型;③ 各利益相關方對實施過程的質性研究結果。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

澳大利亞循證衛生保健中心提出的Joanna Briggs Institute(JBI)質性研究真實性評價原則是最常用的質性研究質量評價標準之一[12-14]。JBI流行病學量表中針對質性研究評價的量表共包含10個條目,每個條目的評價結果為:是/否/不清楚/不適用。資料提取和正式評價前對2位研究人員進行JBI流行病學量表的系統培訓,以確保研究人員對每個條目的理解基本一致。質量評價由2名研究人員共同完成,如遇分歧,則與其他作者協商討論。

1.5 NASSS實施因素評估框架

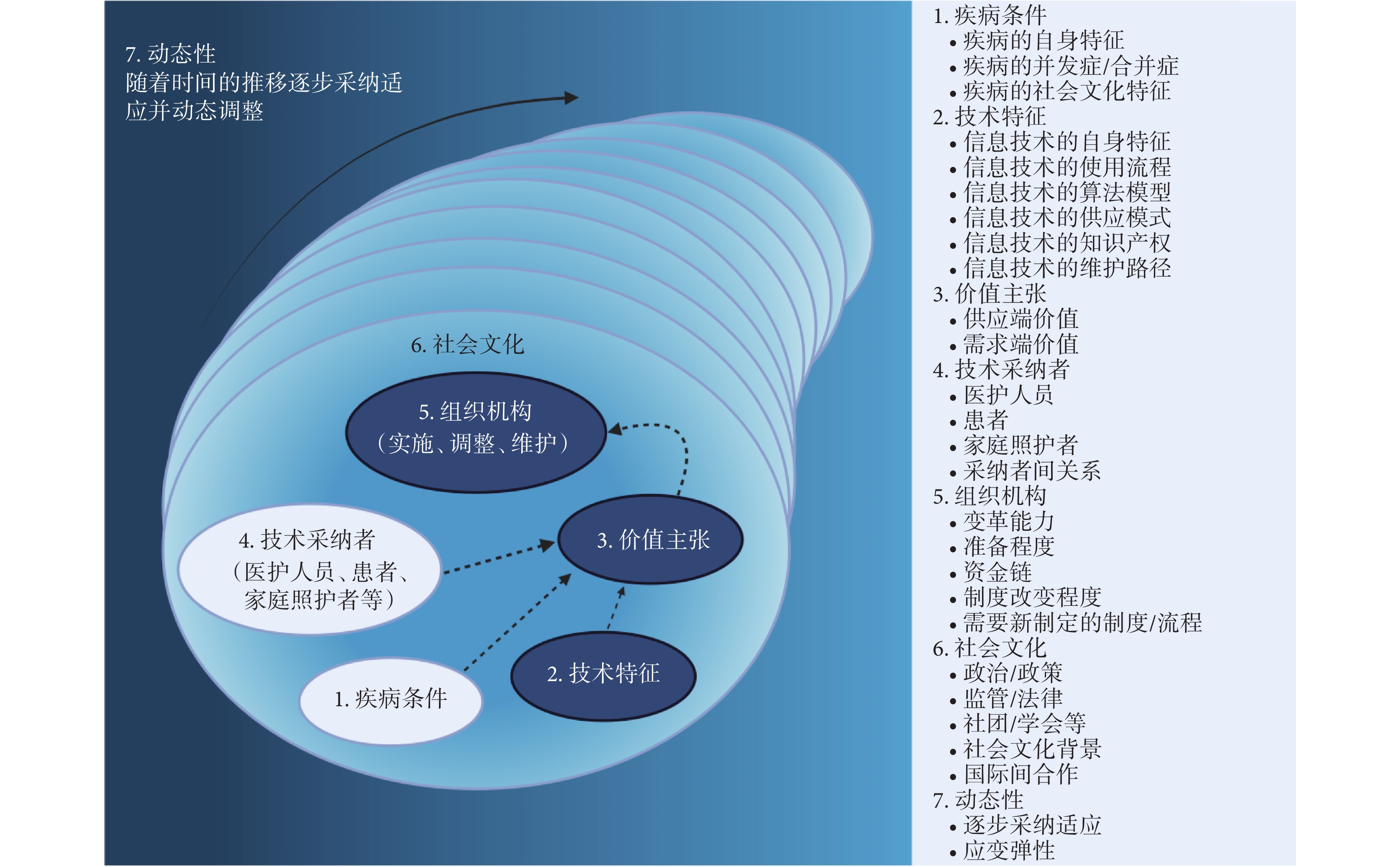

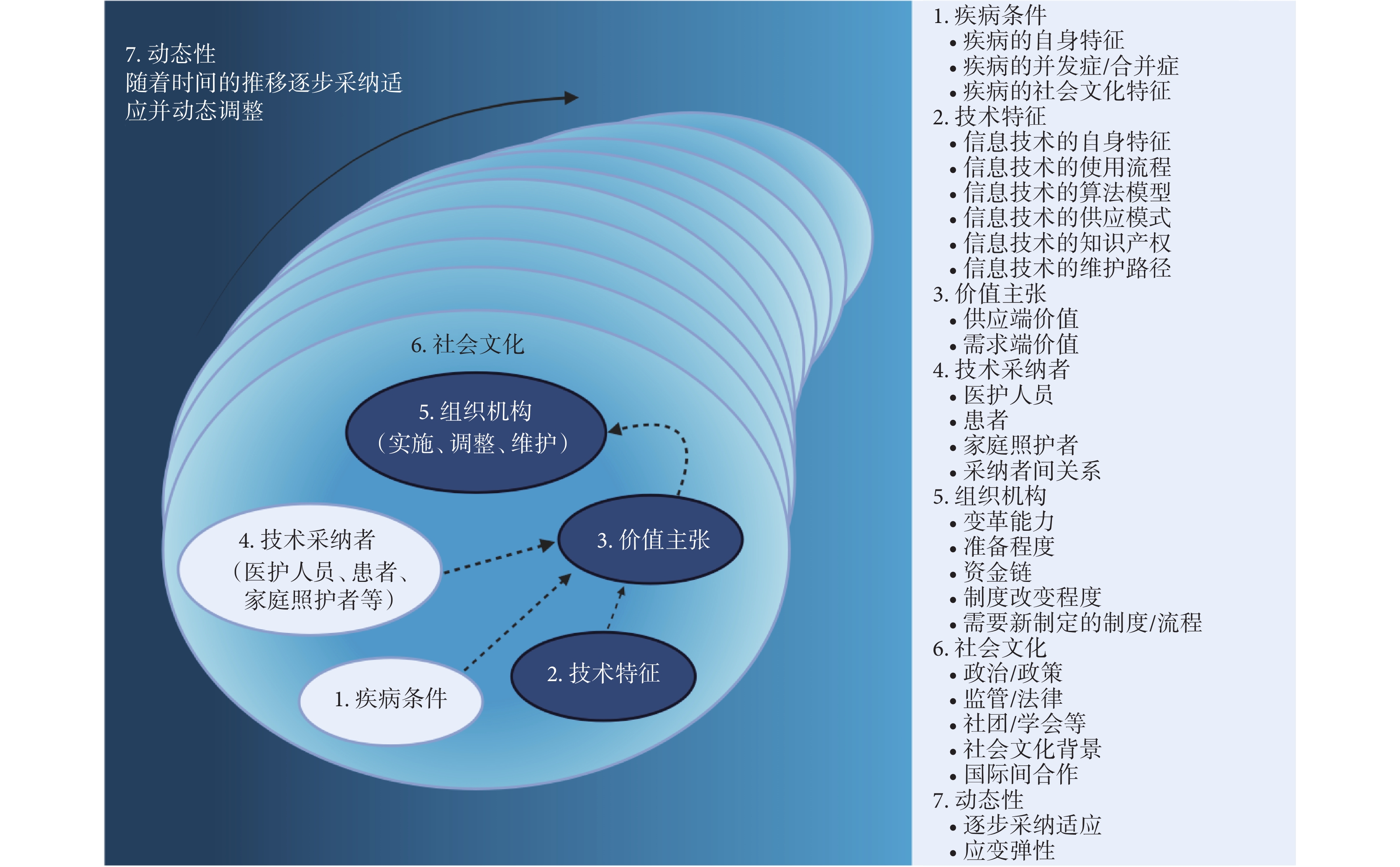

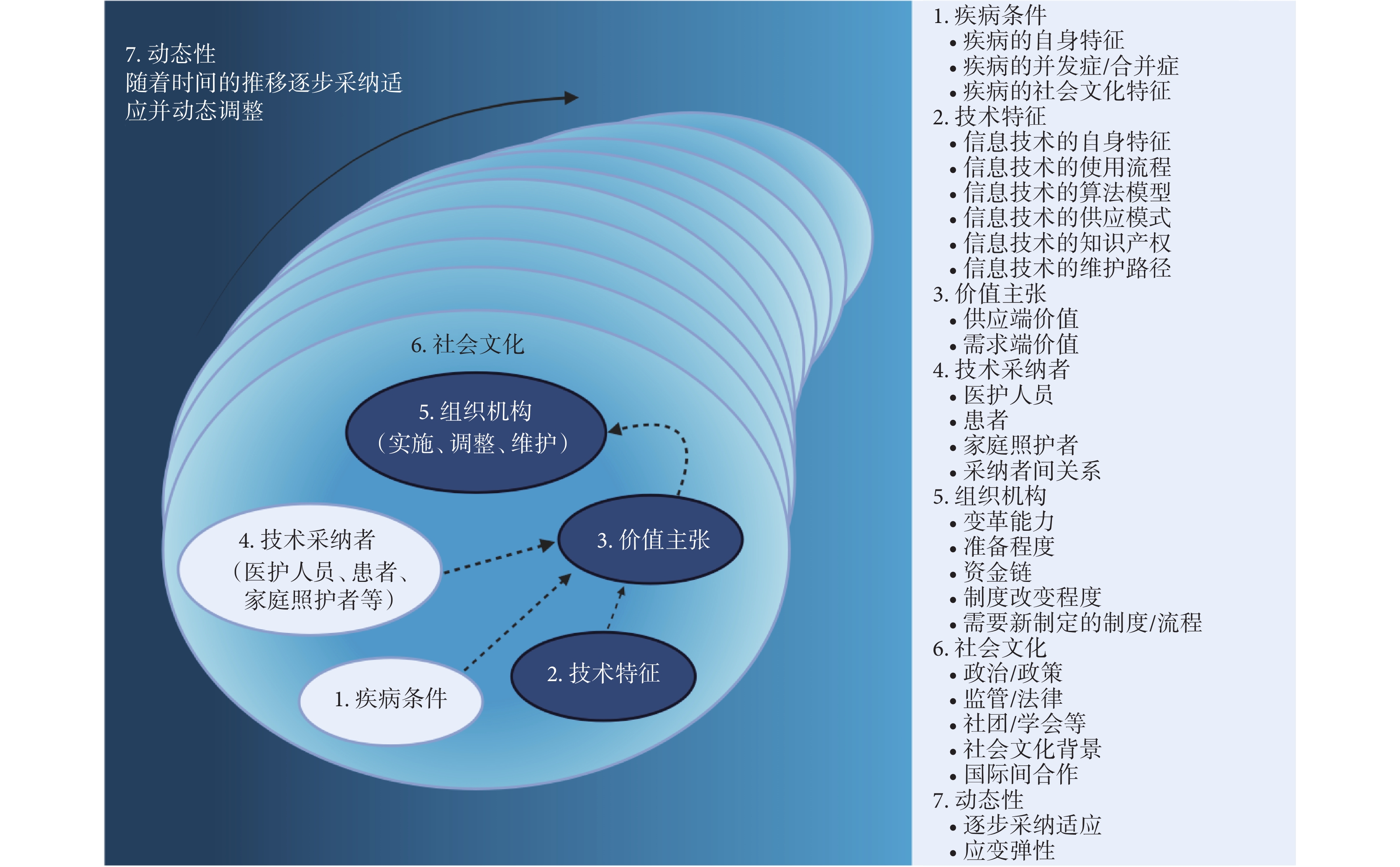

實施因素框架可系統性地指導分析EBP在實施過程中所受到的多維度、多層次影響因素,從而更有針對性地制定實施策略[15]。實施框架基本涵蓋了經典實施理論提及的行為改變、認知與決策、環境與文化、組織機構等要素,目前常用框架包括:實施科學整合框架CFIR、慢病保健的定制式實施項目清單TICD、理論模塊框架TDF、健康服務領域研究成果應用的行動促進框架PARIHS/iPARIHS等。各實施因素框架對不同實施問題的探討各有側重、詳略。但AI作為近年來在醫療衛生領域被逐漸探究的EBP策略,與既往傳統衛生服務領域干預策略有顯著差異,它主要依靠計算模型、信息系統平臺來提供EBP干預策略[16]。與傳統實施因素評估框架不同,學者構建的非采用、放棄、擴大、傳播和可持續性(NASSS)框架綜合考慮使用者的需求、感知、行為、價值認知和技術與提供者等因素,側重關注信息技術在衛生服務領域的應用干預[17]。NASSS模型包含7個領域的13個問題:分別是條件、技術、價值主張、采用者系統(醫護人員、患者、非專業護理人員)、組織、社會文化因素及時間動態因素。國外研究表明NASSS實施框架可以在衛生技術項目實施中,識別錯綜復雜的問題與挑戰,促進衛生技術策略的持續高效實施。因此,本研究首次使用NASSS框架對圍術期AI系統實施過程所挖掘的質性因素進行整合、分析。NASSS實施因素評估框架見圖1。

圖1

NASSS實施因素評估框架

圖1

NASSS實施因素評估框架

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢共獲得相關文獻2 611篇,經逐層篩選后,最終納入22篇英文文獻進行分析。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征和JBI質量評價結果

納入研究的基本特征見表1,JBI評價得分為4~8分。對圍術期AI的實施促進和阻礙因素的研究當前主要集中在發達國家,缺乏中-低收入國家研究者視角和數據。從涵蓋的圍術期AI利益相關者維度而言,目前大部分研究主要聚焦在麻醉醫生、麻醉護士和外科醫生這些圍術期AI技術的主要使用者(19,19/22),對其他利益相關者如患者、AI技術的設計者、AI技術的信息公司、醫療機構領導層、衛生健康委員會的管理層等鮮有涉及。在圍術期AI服務內容領域,現有研究主要以機器人手術為主(6,6/22)、其次為機器學習和輔助決策支持的圍術期應用(5,5/22)。

2.3 納入研究的NASSS實施框架要素分析

一級因素“疾病條件”中,共計10篇研究提及疾病自身特征,其中大部分調查對象認為AI可支持圍術期手術(9,40.9%),例如:“手術過程可以用AI機器人進行輔助操作”。但1篇研究認為圍術期手術患者病情變化莫測,AI不一定能夠及時準確監控,因此不一定適用于圍術期場景。納入的研究均未報告“疾病合并癥/并發癥”“疾病社會文化特征”要素。

針對一級因素“技術特征”,共計12(54.5%)研究提及AI技術的用戶友好設計,例如“AI系統的界面需要符合我們醫護人員的使用偏好,比如操作按鈕和顯示設計等”。相當一部分研究也提及了AI技術的使用過程(10,45.5%),其中易用性以及與電子病歷融合使用是主要關注點。在AI計算模型維度,模型的可解釋性、穩健性、算法偏倚是可能影響實施過程的要素。例如,Carlos等[21]研究提到“無法避免的算法偏倚可能會導致真實手術患者的效果偏差,甚至危害患者安全”。在AI技術供應模式中,調查者提出圍術期AI配套設施設備的可及性、便捷性、經濟性、網絡連接安全性可能會影響臨床中圍術期AI的采納實施。大部分調查者均表明將圍術期AI設備搭載在移動手機、iPad端將促進技術在臨床的實施便捷性。但目前研究缺乏針對“技術知識產權”“技術維護路徑”的反饋信息。

現有研究對“供應端價值主張”暫未提及,僅有少量研究中,醫生提到圍術期AI技術的價值需求是“改善圍術期醫療質量”“改善手術患者預后”“提高圍術期工作效率”。

針對一級指標“采納者”,當前大部分研究聚焦在醫護人員在實施中的主觀感受,其中“缺乏AI使用經驗”“個體對圍術期AI技術的偏好差異”“擔心工作流程改變過大”“圍術期AI的定位”等均是阻礙醫護人員采納實施圍術期AI的可能因素。例如,Schuessler等[36]研究提到:“決策支持系統引入手術麻醉系統后會帶來工作流程的增加或改變;機器人手術與傳統手術的工作流程不同,消毒時間也會增加很多”。針對“患者”維度,4項研究調查發現“患者對圍術期AI的信任、了解程度”將是影響圍術期AI實施的要素。家庭照護者這一角色的影響因素目前缺乏關注。

一級指標“組織機構”層面,“新技術準備程度”是影響圍術期AI實施的首要因素(14,63.6%),其中,“開設醫護、患者針對性地圍術期AI使用培訓課程”是調查者關注焦點,也是AI系統在圍術期能否順利實施應用的主要促進因素(8,36.4%)。其次,能否將圍術期AI嵌套到圍術期手術室工作環境,比如手術麻醉系統、電子病歷系統、工作站等,也是醫療機構在圍術期AI實施時需要關注的問題之一。

一級指標“社會文化”維度,各項次級指標均在既往研究中被提及:“出臺相關的AI政策”(4,18.2%),“制定監管法律、數據保護法條”(7,31.8%)、“關注經濟種族的公平性”(3,13.6%),“跨國組織合作”(1,0.05%),“研究學會合作制定行業標準”(1,0.05%),這些均可能影響圍術期AI在臨床真實世界的實施持續性。

作為NASSS獨特的一級指標“動態性”,2篇研究結果表明“制定階段性的目標”可能會通過階段性任務,促進圍術期AI的逐步實施;而3篇研究強調了“彈性應對能力”對AI在圍術期實施的重要性。

NASSS實施框架要素整合結果詳見表2。

3 討論

本研究納入22篇探討圍術期AI在實施過程中可能遇到的阻礙、促進因素的質性研究,涉及12個國家,JBI質量評價結果顯示多數研究總體質量介于5~7分,處于中等水平。首次使用NASSS實施因素框架對納入研究提出的質性結果進行歸類分析,最終形成了7個核心主題、27個次級條目,涵蓋技術、采納者、機構組織、社會文化等圍術期AI在真實世界實施的全過程要素。

得益于近年來醫療智能化的重視和逐漸普及,近年來圍術期AI實施過程質性研究的數量雖呈現遞增趨勢,但研究關注度相比其他研究依舊欠缺,現有研究總量依舊較少。同時,研究的科學性、權威性也有待進一步提高。單純從研究所覆蓋的調查地區來看,本次系統綜述最終納入的研究均來自國外研究,且多在發達國家展開,這與現實情況相符:發達國家最先開展AI醫療領域的探究和改革,近年來已開展臨床應用和落地,實施過程中的研究也逐漸得到關注[40]。但眾多發展中國家諸如我國,近年來迎來醫療信息化、智能化的高速發展,但現有研究主要聚焦在智能系統的構建研究,下一階段正面臨著將本土化圍術期AI應用于臨床的挑戰[41]。發達國家圍術期AI落地應用的成功案例,如術前評估、術中監測、術后預測等,可以為中國提供實踐中的參考和借鑒,其針對應用的質性研究也可以為我國在了解AI圍手術期應用的效果評估和驗證方法等方面提供科學依據[3]。同時,國外對AI在圍手術期應用的經濟效益和成本分析研究,也能為中國本土圍術期AI落地轉化的成本效益分析提供數據和模型支持[42]。但需要注意的是,雖然發達國家對我國圍術期AI實施影響因素的研究能夠提供一定的啟示作用,但因文化經濟、醫療機構背景等差異,使用以西方人群偏好和觀點為基礎的結論無法全面準確反映我國人群偏好,基于我國國情及特定醫療場景的圍術期AI實施科學研究亟待開展[43]。

就已包含的圍術期AI范疇而言,早期AI在圍術期的應用聚焦在機器人手術上,主要研究集中在機器人手術的臨床應用和醫學生教育。近年來圍術期AI概念逐漸擴展,當前麻醉、外科學者在各自研究領域針對各類手術風險預測、術中風險實時預警、術后并發癥風險預測等研究結果佐證下,機器學習模型、決策支持系統體現了潛在應用價值。2023年7月,國家衛生健康委辦公廳頒布《關于印發醫療機構臨床決策支持系統應用管理規范》,鼓勵接下來智慧醫院、智慧手術室建設時,將臨床決策支持系統作為提升醫療質量和安全的智能化工具,嵌入臨床環境應用。但目前我國研究尚停留在CDSS系統構建或者應用規范的討論中,鮮有對臨床決策支持系統在臨床應用的系統實施策略研究。一方面CDSS系統需要大量高質量的醫療數據作為支撐,而中國的醫院在數據標準化、電子病歷系統(EMR)集成和互聯互通方面尚有一定差距,這使得建立有效的CDSS系統面臨數據獲取和處理的挑戰[44]。另一方面,圍術期CDSS系統需要覆蓋術前、術中和術后多個階段,涉及的臨床場景和需求復雜多樣,所涉及數據又呈現動態連續性的特點,數據的推廣和系統的開發應用也面臨更多的挑戰[45]。因此下一步開展實施科學研究應考慮擴大研究范圍,選擇此類面臨臨床實施的圍術期臨床決策支持系統、機器學習模型等,探究其在各地區、醫療機構的實施策略及實施效果影響因素,為圍手術期更多利益相關者提供更廣泛的支持。

EBP在實施過程中受多維度因素影響,且因素間存在交叉作用,實施因素框架可以幫助厘清影響因素間關系,從而更有針對性地制定實施策略。從研究框架而言,現有研究并未利用任一實施因素框架對結果進行系統分析。而NASSS模型作為近年來提出的衛生技術實施因素模型,與傳統實施因素框架相比,更適用于AI在醫療領域的實施性研究分析。本研究發現既往圍術期AI質性研究結果在使用NASSS框架分析后,存在以下問題:① 對背景條件的分析中,僅有部分研究對圍術期疾病特征是否適合AI進行了討論,雖然大部分研究認為圍術期疾病適用于AI環境,但依舊有調查者對圍術期疾病復雜性是否適用于AI提出了質疑。現有研究并未考慮到手術患者并發癥、合并癥、疾病社會文化特征要素。病情復雜、合并癥較多患者可能在圍術期AI系統構建時并未被大量分析,其適用性值得深入探究。② AI技術自身成為實施研究關注的焦點,但主要集中在信息技術的呈現界面、使用技巧、模型計算、支撐設備等層面,對AI系統的知識產權、以及維護路徑等缺乏討論。AI系統算法更迭速度快,在臨床實施中后期必然面臨著更新、產權等延續問題,可能會對長期可持續實施產生影響[46, 47]。③ 供需雙方對圍術期AI的價值主張缺乏探討。價值主張是供需雙方的需求體現,雖然此要素偏主觀且很難分析,但作為支撐圍術期AI是否被醫療服務領域行業“所需求”的關鍵因素,其對圍術期AI的臨床成功實施具有決定性作用。④ 采納者反應了圍術期AI系統使用者的立場,圍術期AI各方利益相關者在臨床應用時的關注點作為實施策略制定的證據依據具有重要意義,缺乏利益相關者角度描述會造成實施策略的片面性。分析納入研究發現現有研究主要圍繞外科醫生、麻醉醫生、麻醉護士等圍術期醫護人員進行訪談,而忽略了患者這一圍術期AI服務的接受者,信息公司及工程師等圍術期AI服務的提供者和研發者,醫療機構領導層這一圍術期AI服務的決策者。⑤ 組織機構是圍術期AI能否順利進入臨床實施的決策者,研究發現對組織機構在圍術期AI實施中發揮的作用不夠明晰,僅有的討論也只是對資金、組織培訓等的簡略說明,具體組織機構如何行動才能促進圍術期AI的質性討論證據依然存在很多挑戰,有必要歸納整理出具體的組織機構在圍術期AI實施中的關鍵問題以及具體對策,才為開發詳細的實施策略提供切實參考。⑥ 社會文化因素各維度在既往研究中已被關注,但尚缺乏針對我國等發展中國家的研究;⑦ 圍術期AI的系統實施是動態過程,需要更多的研究探索隨時間推移,如何動態定制實施策略以達到圍術期AI項目在臨床的長期可持續性實施、規模遞增、效果優化。究其根本,以上針對圍術期AI在臨床實施所面臨的促進和阻礙因素研究雖然提供了各個維度的信息,但其豐富性、全面性、細節性缺乏,主要是因為在研究目標制定和訪談方法階段未引入NASSS等實施因素框架,缺乏針對性的訪談提綱,從而導致最終實施影響因素挖掘不充分[48]。

本研究的局限性:① 經過篩選,最終只納入了英文文獻,可能存在語言偏倚;② 由于研究設計專注于在統一框架下完成質性數據的搜集,但定性研究普遍存在個人的主觀分析異質性,一定程度上會影響主題的綜合結果;③ 在資料提取表的設計中采用自設形式,可能缺乏一定的權威性和普適性;④ 由于納入研究的數量、質量有限,可能影響結果的準確性。納入研究均來自西方國家,可能無法反應其他經濟文化環境下圍術期AI實施影響因素的全部問題。

綜上,本研究采用質性研究系統性整合和分析方法,對圍術期相關利益群體對于圍術期AI實際應用的阻礙或促進因素的質性研究進行匯總。現有圍術期AI系統在臨床實施中的影響因素質性研究存在數量較少、質量中等、且未基于系統性的實施因素框架科學開展,當前證據對制定適用于我國圍術期AI的實施策略提示作用有限。建議專家學者積極開展對圍術期AI在臨床應用過程的實施科學規范研究,推動圍術期AI的轉化應用,切實提升圍術期醫療質量。

隨著醫學+數智化交叉研究的深入、超算能力的提升以及醫療數據可用性的增強,人工智能(artificial intelligence,AI)在醫療領域的研究近年來呈現愈發激烈的態勢,這一研究方向的目標主要在于進一步提升醫療服務的質量、服務的效率,最終達到改善患者預后的效果[1]。圍手術期(后簡稱圍術期)死亡是全球患者死亡的第三位原因[2],傳統圍術期服務模式面臨著手術麻醉操作的復雜性、患者生命體征變化的動態性和手術方式選擇的多樣性等難點,進而引發了對以AI為支撐的圍術期服務模式的研究熱情。該服務模式涉及智能機器人輔助、手術風險提前預測預警、輔助決策系統的精準干預等方面,旨在通過研發AI技術實現對圍術期患者的個性化監測、風險預測、決策干預等,以期降低手術風險、提高手術安全性,并最終改善手術患者預后[3]。

然而,AI技術雖然具有巨大的潛力,其最終價值的實現還取決于將其成功整合到當前醫療保健系統的診療實踐中的能力[4]。實施性研究(evidence-based practice,EBP)是指一種專注于系統性探究如何在實際工作中有效地應用循證實踐(即已證實的臨床治療和實踐方法、健康干預措施、組織和管理方式等)的科學研究領域,其核心目標在于提升健康服務的質量和效果[5]。現階段大量圍術期AI模型和系統構建完成后,如何在真實世界中高效實施成為AI在臨床獲益的限速步驟。既往實施性研究表明,AI在真實臨床世界中的應用面臨著組織、系統、人力等多維度的挑戰,導致AI模型最終未被臨床采納,多數項目在試點后無法擴大規模并長期實施,呈現為曇花一現[6]。同時,在真實世界中圍術期診療往往具有多重復雜性和高需求性的特點,這使得數據算法難度大幅提升,AI實踐在這一階段更為龐雜,導致AI系統在真實圍術期世界實施應用后的服務效果并不一定完全符合預期[7, 8]。理解、應對這些錯綜復雜的實施性挑戰,首要任務是厘清圍術期各利益相關者,在AI系統在真實臨床世界實施過程中,其行為的復雜性及其根本原因和影響因素。

相對于定量研究,定性研究方法更適用于深入探究EBP在真實世界實施過程中的促進或阻礙因素,并提供基于證據的指導以制定實施策略[9, 10]。然而,目前圍繞AI系統在圍術期實施過程中的阻礙和促進因素的研究較為有限,質性數據的循證分析尚未完善。因此,本研究旨在從質性證據整合的角度出發,對圍術期AI在臨床應用中的實施進行質性研究的系統評價,以識別并綜合圍術期關鍵利益相關方對AI實施的態度,為下一階段圍術期AI的臨床實施策略提供指導和借鑒。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

基于SPIDER模型構建研究問題,SPIDER模型是基于PICO模型改進,特定用于質性研究系統評價的模型[11]。形成納入標準:研究對象(S):圍術期各方利益相關者(團體);研究內容(PI):AI在圍術期實施過程中,各利益相關群體的態度、看法,實施效果的阻礙或促進因素;研究方法(D):訪談法、焦點小組討論、問卷調查、內容分析等;評價內容(E):圍術期利益相關群體對于圍術期AI實際應用的態度、看法、感受與實施效果的阻礙或促進因素相關;研究類型(R):定性研究、混合研究。

1.1.2 排除標準

① 無法獲取全文;② 重復發表的研究;③ 非含質性數據的研究;④非圍術期AI系統應用研究;⑤ 非中、英文文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索PubMed、CINAHL、Scopus、Web of Science、ACM Digital library、Cochrane Library、CNKI、WanFang Data、VIP數據庫,搜集圍術期AI臨床應用相關的質性研究文獻,檢索時限均為建庫至2023年12月31日。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式,并根據各數據庫特點進行調整。中文檢索詞包括:人工智能、決策支持系統、手術、圍術期、圍手術期、術前、術中、術后、實施過程、訪談法、焦點小組討論、問卷調查、內容分析、定性研究、混合研究等;英文檢索詞包含:surgery、peroperative、preoperative、intraoperative、postoperative、anesthesia、anaesthesia、qualitative research、interview、participant observation、biographical method、conversation analysis、implementation research、usability study、focus group、mixed method、artificial intelligence、machine intelligence等。以PubMed為例,其具體檢策略見附件框1。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過與其他作者共同討論解決。文獻篩選時首先閱讀文題,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀摘要和全文以確定是否納入。資料提取內容包括:① 文獻基本信息:題目、發表年份、作者國家、收集搜集時間、研究對象與樣本量、研究設計等;② 圍術期AI類別、圍術期AI實施所針對的手術類型;③ 各利益相關方對實施過程的質性研究結果。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

澳大利亞循證衛生保健中心提出的Joanna Briggs Institute(JBI)質性研究真實性評價原則是最常用的質性研究質量評價標準之一[12-14]。JBI流行病學量表中針對質性研究評價的量表共包含10個條目,每個條目的評價結果為:是/否/不清楚/不適用。資料提取和正式評價前對2位研究人員進行JBI流行病學量表的系統培訓,以確保研究人員對每個條目的理解基本一致。質量評價由2名研究人員共同完成,如遇分歧,則與其他作者協商討論。

1.5 NASSS實施因素評估框架

實施因素框架可系統性地指導分析EBP在實施過程中所受到的多維度、多層次影響因素,從而更有針對性地制定實施策略[15]。實施框架基本涵蓋了經典實施理論提及的行為改變、認知與決策、環境與文化、組織機構等要素,目前常用框架包括:實施科學整合框架CFIR、慢病保健的定制式實施項目清單TICD、理論模塊框架TDF、健康服務領域研究成果應用的行動促進框架PARIHS/iPARIHS等。各實施因素框架對不同實施問題的探討各有側重、詳略。但AI作為近年來在醫療衛生領域被逐漸探究的EBP策略,與既往傳統衛生服務領域干預策略有顯著差異,它主要依靠計算模型、信息系統平臺來提供EBP干預策略[16]。與傳統實施因素評估框架不同,學者構建的非采用、放棄、擴大、傳播和可持續性(NASSS)框架綜合考慮使用者的需求、感知、行為、價值認知和技術與提供者等因素,側重關注信息技術在衛生服務領域的應用干預[17]。NASSS模型包含7個領域的13個問題:分別是條件、技術、價值主張、采用者系統(醫護人員、患者、非專業護理人員)、組織、社會文化因素及時間動態因素。國外研究表明NASSS實施框架可以在衛生技術項目實施中,識別錯綜復雜的問題與挑戰,促進衛生技術策略的持續高效實施。因此,本研究首次使用NASSS框架對圍術期AI系統實施過程所挖掘的質性因素進行整合、分析。NASSS實施因素評估框架見圖1。

圖1

NASSS實施因素評估框架

圖1

NASSS實施因素評估框架

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢共獲得相關文獻2 611篇,經逐層篩選后,最終納入22篇英文文獻進行分析。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征和JBI質量評價結果

納入研究的基本特征見表1,JBI評價得分為4~8分。對圍術期AI的實施促進和阻礙因素的研究當前主要集中在發達國家,缺乏中-低收入國家研究者視角和數據。從涵蓋的圍術期AI利益相關者維度而言,目前大部分研究主要聚焦在麻醉醫生、麻醉護士和外科醫生這些圍術期AI技術的主要使用者(19,19/22),對其他利益相關者如患者、AI技術的設計者、AI技術的信息公司、醫療機構領導層、衛生健康委員會的管理層等鮮有涉及。在圍術期AI服務內容領域,現有研究主要以機器人手術為主(6,6/22)、其次為機器學習和輔助決策支持的圍術期應用(5,5/22)。

2.3 納入研究的NASSS實施框架要素分析

一級因素“疾病條件”中,共計10篇研究提及疾病自身特征,其中大部分調查對象認為AI可支持圍術期手術(9,40.9%),例如:“手術過程可以用AI機器人進行輔助操作”。但1篇研究認為圍術期手術患者病情變化莫測,AI不一定能夠及時準確監控,因此不一定適用于圍術期場景。納入的研究均未報告“疾病合并癥/并發癥”“疾病社會文化特征”要素。

針對一級因素“技術特征”,共計12(54.5%)研究提及AI技術的用戶友好設計,例如“AI系統的界面需要符合我們醫護人員的使用偏好,比如操作按鈕和顯示設計等”。相當一部分研究也提及了AI技術的使用過程(10,45.5%),其中易用性以及與電子病歷融合使用是主要關注點。在AI計算模型維度,模型的可解釋性、穩健性、算法偏倚是可能影響實施過程的要素。例如,Carlos等[21]研究提到“無法避免的算法偏倚可能會導致真實手術患者的效果偏差,甚至危害患者安全”。在AI技術供應模式中,調查者提出圍術期AI配套設施設備的可及性、便捷性、經濟性、網絡連接安全性可能會影響臨床中圍術期AI的采納實施。大部分調查者均表明將圍術期AI設備搭載在移動手機、iPad端將促進技術在臨床的實施便捷性。但目前研究缺乏針對“技術知識產權”“技術維護路徑”的反饋信息。

現有研究對“供應端價值主張”暫未提及,僅有少量研究中,醫生提到圍術期AI技術的價值需求是“改善圍術期醫療質量”“改善手術患者預后”“提高圍術期工作效率”。

針對一級指標“采納者”,當前大部分研究聚焦在醫護人員在實施中的主觀感受,其中“缺乏AI使用經驗”“個體對圍術期AI技術的偏好差異”“擔心工作流程改變過大”“圍術期AI的定位”等均是阻礙醫護人員采納實施圍術期AI的可能因素。例如,Schuessler等[36]研究提到:“決策支持系統引入手術麻醉系統后會帶來工作流程的增加或改變;機器人手術與傳統手術的工作流程不同,消毒時間也會增加很多”。針對“患者”維度,4項研究調查發現“患者對圍術期AI的信任、了解程度”將是影響圍術期AI實施的要素。家庭照護者這一角色的影響因素目前缺乏關注。

一級指標“組織機構”層面,“新技術準備程度”是影響圍術期AI實施的首要因素(14,63.6%),其中,“開設醫護、患者針對性地圍術期AI使用培訓課程”是調查者關注焦點,也是AI系統在圍術期能否順利實施應用的主要促進因素(8,36.4%)。其次,能否將圍術期AI嵌套到圍術期手術室工作環境,比如手術麻醉系統、電子病歷系統、工作站等,也是醫療機構在圍術期AI實施時需要關注的問題之一。

一級指標“社會文化”維度,各項次級指標均在既往研究中被提及:“出臺相關的AI政策”(4,18.2%),“制定監管法律、數據保護法條”(7,31.8%)、“關注經濟種族的公平性”(3,13.6%),“跨國組織合作”(1,0.05%),“研究學會合作制定行業標準”(1,0.05%),這些均可能影響圍術期AI在臨床真實世界的實施持續性。

作為NASSS獨特的一級指標“動態性”,2篇研究結果表明“制定階段性的目標”可能會通過階段性任務,促進圍術期AI的逐步實施;而3篇研究強調了“彈性應對能力”對AI在圍術期實施的重要性。

NASSS實施框架要素整合結果詳見表2。

3 討論

本研究納入22篇探討圍術期AI在實施過程中可能遇到的阻礙、促進因素的質性研究,涉及12個國家,JBI質量評價結果顯示多數研究總體質量介于5~7分,處于中等水平。首次使用NASSS實施因素框架對納入研究提出的質性結果進行歸類分析,最終形成了7個核心主題、27個次級條目,涵蓋技術、采納者、機構組織、社會文化等圍術期AI在真實世界實施的全過程要素。

得益于近年來醫療智能化的重視和逐漸普及,近年來圍術期AI實施過程質性研究的數量雖呈現遞增趨勢,但研究關注度相比其他研究依舊欠缺,現有研究總量依舊較少。同時,研究的科學性、權威性也有待進一步提高。單純從研究所覆蓋的調查地區來看,本次系統綜述最終納入的研究均來自國外研究,且多在發達國家展開,這與現實情況相符:發達國家最先開展AI醫療領域的探究和改革,近年來已開展臨床應用和落地,實施過程中的研究也逐漸得到關注[40]。但眾多發展中國家諸如我國,近年來迎來醫療信息化、智能化的高速發展,但現有研究主要聚焦在智能系統的構建研究,下一階段正面臨著將本土化圍術期AI應用于臨床的挑戰[41]。發達國家圍術期AI落地應用的成功案例,如術前評估、術中監測、術后預測等,可以為中國提供實踐中的參考和借鑒,其針對應用的質性研究也可以為我國在了解AI圍手術期應用的效果評估和驗證方法等方面提供科學依據[3]。同時,國外對AI在圍手術期應用的經濟效益和成本分析研究,也能為中國本土圍術期AI落地轉化的成本效益分析提供數據和模型支持[42]。但需要注意的是,雖然發達國家對我國圍術期AI實施影響因素的研究能夠提供一定的啟示作用,但因文化經濟、醫療機構背景等差異,使用以西方人群偏好和觀點為基礎的結論無法全面準確反映我國人群偏好,基于我國國情及特定醫療場景的圍術期AI實施科學研究亟待開展[43]。

就已包含的圍術期AI范疇而言,早期AI在圍術期的應用聚焦在機器人手術上,主要研究集中在機器人手術的臨床應用和醫學生教育。近年來圍術期AI概念逐漸擴展,當前麻醉、外科學者在各自研究領域針對各類手術風險預測、術中風險實時預警、術后并發癥風險預測等研究結果佐證下,機器學習模型、決策支持系統體現了潛在應用價值。2023年7月,國家衛生健康委辦公廳頒布《關于印發醫療機構臨床決策支持系統應用管理規范》,鼓勵接下來智慧醫院、智慧手術室建設時,將臨床決策支持系統作為提升醫療質量和安全的智能化工具,嵌入臨床環境應用。但目前我國研究尚停留在CDSS系統構建或者應用規范的討論中,鮮有對臨床決策支持系統在臨床應用的系統實施策略研究。一方面CDSS系統需要大量高質量的醫療數據作為支撐,而中國的醫院在數據標準化、電子病歷系統(EMR)集成和互聯互通方面尚有一定差距,這使得建立有效的CDSS系統面臨數據獲取和處理的挑戰[44]。另一方面,圍術期CDSS系統需要覆蓋術前、術中和術后多個階段,涉及的臨床場景和需求復雜多樣,所涉及數據又呈現動態連續性的特點,數據的推廣和系統的開發應用也面臨更多的挑戰[45]。因此下一步開展實施科學研究應考慮擴大研究范圍,選擇此類面臨臨床實施的圍術期臨床決策支持系統、機器學習模型等,探究其在各地區、醫療機構的實施策略及實施效果影響因素,為圍手術期更多利益相關者提供更廣泛的支持。

EBP在實施過程中受多維度因素影響,且因素間存在交叉作用,實施因素框架可以幫助厘清影響因素間關系,從而更有針對性地制定實施策略。從研究框架而言,現有研究并未利用任一實施因素框架對結果進行系統分析。而NASSS模型作為近年來提出的衛生技術實施因素模型,與傳統實施因素框架相比,更適用于AI在醫療領域的實施性研究分析。本研究發現既往圍術期AI質性研究結果在使用NASSS框架分析后,存在以下問題:① 對背景條件的分析中,僅有部分研究對圍術期疾病特征是否適合AI進行了討論,雖然大部分研究認為圍術期疾病適用于AI環境,但依舊有調查者對圍術期疾病復雜性是否適用于AI提出了質疑。現有研究并未考慮到手術患者并發癥、合并癥、疾病社會文化特征要素。病情復雜、合并癥較多患者可能在圍術期AI系統構建時并未被大量分析,其適用性值得深入探究。② AI技術自身成為實施研究關注的焦點,但主要集中在信息技術的呈現界面、使用技巧、模型計算、支撐設備等層面,對AI系統的知識產權、以及維護路徑等缺乏討論。AI系統算法更迭速度快,在臨床實施中后期必然面臨著更新、產權等延續問題,可能會對長期可持續實施產生影響[46, 47]。③ 供需雙方對圍術期AI的價值主張缺乏探討。價值主張是供需雙方的需求體現,雖然此要素偏主觀且很難分析,但作為支撐圍術期AI是否被醫療服務領域行業“所需求”的關鍵因素,其對圍術期AI的臨床成功實施具有決定性作用。④ 采納者反應了圍術期AI系統使用者的立場,圍術期AI各方利益相關者在臨床應用時的關注點作為實施策略制定的證據依據具有重要意義,缺乏利益相關者角度描述會造成實施策略的片面性。分析納入研究發現現有研究主要圍繞外科醫生、麻醉醫生、麻醉護士等圍術期醫護人員進行訪談,而忽略了患者這一圍術期AI服務的接受者,信息公司及工程師等圍術期AI服務的提供者和研發者,醫療機構領導層這一圍術期AI服務的決策者。⑤ 組織機構是圍術期AI能否順利進入臨床實施的決策者,研究發現對組織機構在圍術期AI實施中發揮的作用不夠明晰,僅有的討論也只是對資金、組織培訓等的簡略說明,具體組織機構如何行動才能促進圍術期AI的質性討論證據依然存在很多挑戰,有必要歸納整理出具體的組織機構在圍術期AI實施中的關鍵問題以及具體對策,才為開發詳細的實施策略提供切實參考。⑥ 社會文化因素各維度在既往研究中已被關注,但尚缺乏針對我國等發展中國家的研究;⑦ 圍術期AI的系統實施是動態過程,需要更多的研究探索隨時間推移,如何動態定制實施策略以達到圍術期AI項目在臨床的長期可持續性實施、規模遞增、效果優化。究其根本,以上針對圍術期AI在臨床實施所面臨的促進和阻礙因素研究雖然提供了各個維度的信息,但其豐富性、全面性、細節性缺乏,主要是因為在研究目標制定和訪談方法階段未引入NASSS等實施因素框架,缺乏針對性的訪談提綱,從而導致最終實施影響因素挖掘不充分[48]。

本研究的局限性:① 經過篩選,最終只納入了英文文獻,可能存在語言偏倚;② 由于研究設計專注于在統一框架下完成質性數據的搜集,但定性研究普遍存在個人的主觀分析異質性,一定程度上會影響主題的綜合結果;③ 在資料提取表的設計中采用自設形式,可能缺乏一定的權威性和普適性;④ 由于納入研究的數量、質量有限,可能影響結果的準確性。納入研究均來自西方國家,可能無法反應其他經濟文化環境下圍術期AI實施影響因素的全部問題。

綜上,本研究采用質性研究系統性整合和分析方法,對圍術期相關利益群體對于圍術期AI實際應用的阻礙或促進因素的質性研究進行匯總。現有圍術期AI系統在臨床實施中的影響因素質性研究存在數量較少、質量中等、且未基于系統性的實施因素框架科學開展,當前證據對制定適用于我國圍術期AI的實施策略提示作用有限。建議專家學者積極開展對圍術期AI在臨床應用過程的實施科學規范研究,推動圍術期AI的轉化應用,切實提升圍術期醫療質量。