引用本文: 張瑋, 龍綺婷, 郭強, 陳俊喜, 劉興洲. 后頭部癲癇發作中的癇性眼球運動. 癲癇雜志, 2016, 2(5): 406-413. doi: 10.7507/2096-0247.20160072 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癲癇發作中出現的持續性、用力性共軛性癇性眼球運動,伴有后續頭部同向性運動,稱為癇性偏轉(Epileptic version)或者偏轉發作(Versive seizure)[1, 2],被認為是最具側向性診斷價值的癥狀學之一[3-5],為額葉眼球運動區受累所致[6, 7]。偏轉發作在額葉癲癇中常見并被廣泛報道,并在額葉外癲癇,特別是后頭部癲癇的病例報道中也常被提及。根據大量的臨床觀察和報道,致癇區同側或對側的偏轉發作在起源于額葉、中央區、頂葉、枕葉、顳葉的局灶性癲癇發作中均可見到[8-21],故偏轉發作在局灶性癲癇發作中的定位診斷和側向性診斷意義尚不能確定。

在靈長類視網膜中央,存在一個具備高感光度的光感受器區域——中央凹(fovea)。其視覺銳度是10°以外外周視野的1 000倍,但其所覆蓋的視野范圍較小,僅覆蓋1°范圍的中央視野[22, 23]。為了對感興趣客體保持較高的視覺銳度,靈長類需要不斷調整眼球轉動方向,以盡可能使得其關注的物體在中央凹成像。生理性的眼球運動共計5種:掃視性眼動、平穩跟蹤性眼動、輻輳運動、前庭眼動、視動運動。其中掃視性眼動和平穩跟蹤性眼動是兩種最為基本的眼球運動方式[22]。掃視性眼球運動是離散式的眼動方式,眼球轉動方向快速轉換,使得感興趣客體從周圍視野迅速轉移至中央凹視野;平穩性眼球運動是連續性眼動,眼球緩慢轉動以補償客體運動帶來的視覺銳度下降[24]。

無論是掃視性眼動還是平穩跟蹤性眼動,都與主體所處環境中的視覺刺激相關,因此啟動和控制眼球運動的信號主要來源于與視覺系統有密切聯系的皮層區域。產生眼球運動控制信號并向腦干傳遞信息的皮層區域稱為皮層眼區,包括額葉眼球運動區(Frontal eye field, FEF)、輔助眼球運動區(Supplementary eye field)、前額區背外側面(Dorsal lateral prefrontal cortex, DLPFC,又稱為前額眼區(Prefrontal eye field, PFEF)、頂眼區(Parietal eye field, PEF)、內側顳區(Medial superior temporal region, MST)及楔前葉(Precuneus region)[22]。

癲癇發作癥狀學是由于導致癲癇發作的電活動在神經元網絡中擴散所導致的[25],由此推斷皮層眼區在癲癇發作中受累將產生癇性眼球運動。關于癲癇性眼球運動的腦網絡機制,目前的臨床研究僅停留在推測水平。根據皮層眼區的生理/病理特征,有研究報道癇性眼球震顫(Epileptic nystagmus, EN)分為兩種類型[26-28]:第一種為掃視性眼動系統受累,所導致眼球震顫的快相并向致癇區的對側運動,其后的眼動慢相不越過中線;第二種為平穩跟蹤性眼動系統受累,導致向致癇區同側的慢速眼球運動并越過中線,其后的眼動快相為反射性機制[29-32]。但目前尚缺乏關于各皮層眼區參與癲癇性眼球運動的神經元網絡機制的較為深入的臨床研究。

由于原始視覺皮層、視覺聯合皮層均位于后頭部皮層,且視覺皮層與后頭部眼球運動皮層關系密切,協同完成視覺指導下的眼球運動。本研究選擇后頭部癲癇發作中以眼球運動為發作期第一臨床征象且持續存在的患者,研究眼球運動與后頭部大腦皮層不同皮層區的相關性。

資料與方法

1 病例選擇

本研究入組病例全部來自2014年1月-2015年10月在廣東三九腦科醫院癲癇中心完成術前評估及外科治療的局灶性癲癇患者,術后隨訪至2016年2月截止。

入組標準:①立體定向電極植入并記錄到顱內電極發作期癥狀學和腦電圖(SEEG/EEG);②外科手術切除范圍局限于后頭部皮層,即頂葉、枕葉、枕-顳交界區、頂-顳交界區以及后扣帶回皮層;③以眼球運動為癲癇發作初始臨床征象,且至少在發作初期穩定存在;④外科手術后隨訪達4個月以上,Engel分級為Ⅰ~Ⅱ級。

排除標準:①存在多個致癇區或可能的致癇病變,如結節性硬化、多發性海綿狀血管瘤,以及經頭皮電極腦電圖(scalp EEG)或顱內電極腦電圖(Stereo-EEG, SEEG)證實存在后頭部皮層外的致癇皮層;② EEG視頻資料不清晰,不足以完成癥狀學分析;③患者及家屬拒絕簽署知情同意書。

本研究共計入選12例后頭部癲癇病例,全部為男性,年齡(19.3±3.2)歲。12例患者中,致癇區位于左側半球者5例,位于右側半球7例。基本臨床資料見表 1。

2 癇性眼球運動的分類

本研究通過回顧入選的12例后頭部癲癇病例,將眼球運動分為4類:①強迫性眼球注視:雙眼持續性、用力性向前方、上方、下方凝視,不伴有明顯或刻板的頭部運動;②對側偏轉:雙眼持續性、用力性、向致癇區對側共軛性運動,伴有后續頭部同向性運動;③同側偏轉:雙眼持續性、用力性、向致癇區同側共軛性運動,伴有后續頭部同向性運動;④輻輳運動:雙眼持續性、用力性輻輳運動。

全部12例后頭部癲癇癥狀學按時間演變順序歸納見表 2。按照本研究第一部分癥狀學分析方法,對初始眼球運動癥狀定為2分,初始眼球運動后再出現其他類型的眼球運動記為1分,未出現的眼球運動類型記0分。

3 發作期SEEG受累后頭部皮層分析

為研究需要,從結構解剖學角度,本研究將后頭部皮層劃分為19個皮層區:①舌回(Lingual gyrus, LG):位于枕葉內側面及底面,距狀裂以下;②楔回(Cuneus gyrus, CG):位于枕葉內側面,距狀裂與頂枕溝之間;③枕回(Occipital gyrus, OCG):枕葉外側面;④頂上小葉前部(Anterior superior parietal lobule,SPLa):頂上小葉前1/2;⑤頂上小葉后部(Posteior part of superior parietal lobule, SPLp):頂上小葉后1/2;⑥頂內溝前段(Anterior part of intraparietal sulus, IPSa):頂內溝起始端至Jensen溝起始處;⑦頂內溝后段(Posterior part of intraparietal sulcus, IPSp):Jense溝起始處之后的頂內溝部分;⑧枕內溝(Intraoccipital sulcus,IPS):頂內溝向枕葉外側面的延伸部分;⑨緣上回(Supramarginal gyrus, SMG);⑩角回(Angular gyrus, AG);B11后扣帶回背側部(Dorsal posterior cingulate gyrus, dPCC):位于VPC和頂下溝腹側支間的后扣帶回;B12后扣帶回腹側部(Ventral posterior cingulate gyrus, vPCC)位于頂下溝腹側支后方的后扣帶回皮層;B13楔前葉前部(Anterior part of precuneus, PrCa):扣帶溝緣支后方,基本占據楔前葉前3/5;B14楔前葉后部(Posterior part of precuneus, PrCp):楔前葉后2/5;B15頂枕溝(Parieto-occipital sulcus, POS):頂枕溝前后壁;B16枕前溝(Anterior occipital sulcus,AOS):顳下溝在顳枕交界區的延長段,從腹側-背側走形,即顳下溝上升支;B17前頂葉皮層(Anterior parietal cortex, APC):包括中央后回、中央后溝前壁、中央旁小葉后部;B18輔助運動區(Supplementary motor area, SMA):位于額葉內側面,前連合垂直線(VAC)與后連合垂直線(VPC)之間;B19顳葉后部(Posterior temporal lobe, TLp)。

SEEG發作期腦電圖發作期SEEG分析窗口從EEG發作起始開始分析,至最后一個眼球運動癥狀出現為止。對上述19個皮層區域在發作期EEG中的受累情況進行評分:在發作起始時刻即出現低波幅快節律(Low-voltage rapid discharges, LVRD)的皮層區記2分;在整個分析窗口內不受累的皮層區記0分;發作起始后受累或者表現為低頻率電活動的皮層區記為1分。

4 統計學方法

研究采用SPSS 17.0的統計軟件進行分析。根據上述方法,可以獲得兩個矩陣:眼球運動評分×病例編號、腦區評分×病例編號。兩個矩陣分別進行聚類分析,獲得癥狀學和腦區的等級排列關系。然后按照上述等級關系排列的矩陣進行Kendall相關分析,以P值<0.05為差異有統計學意義。

結果

1 致癇區與發作期癥狀學演變分析

本組12例患者中,初始臨床征象均為眼球運動,其中對側偏轉為最常見的眼球運動癥狀。以對側偏轉為初始癥狀的為6例,占50%,其中致癇區位于后頭部內側面(PrCp及POS)者僅1例,余5例致癇區均位于后頭部外側面,包括SMG 2例、AG 1例、 ZPS 1例、OCG 1例。另有3例在發作期癥狀學演變中出現對側偏轉,其中2例致癇區位于ZPS,1例位于ITGP和AOS。強迫性眼球注視為癲癇發作初始癥狀者4例,其中3例致癇區均包含ZPS,另1例致癇區位于頂葉內側面。以同側偏轉、雙眼輻輳運動為初始癥狀的癲癇發作各1例,致癇區均為與TLp和AOS(表 2)。

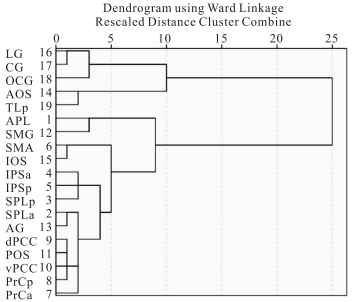

2 發作期受累皮層聚類分析

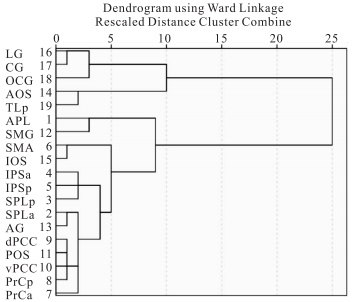

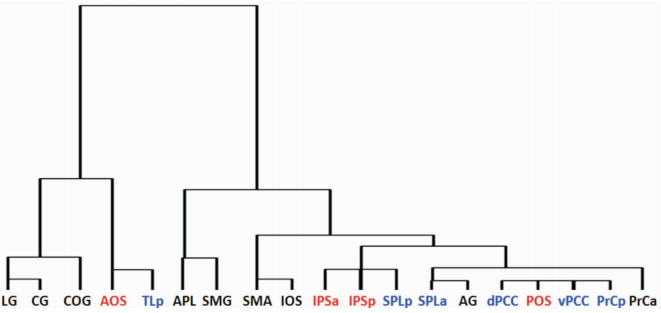

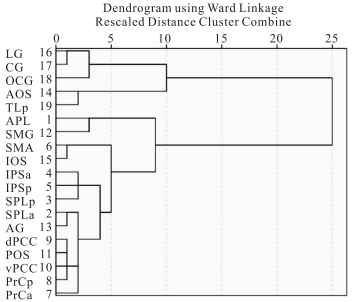

按照本研究分析方法,在對發作期SEEG進行分析后對受累后頭部皮層區及其鄰近皮層進行評分賦值,進行聚類分析,結果見圖 1。

圖1

頭部皮層區聚類分析結果

圖1

頭部皮層區聚類分析結果

注:根據發作期SEEG所見的皮層聚類分析顯示,POS, dPCC & vPCC, PrCp聚為一類;IPS, SPLp聚為一類;AOS與TLp、枕葉皮層聚為一類。

Figure1. Result of clustering analysis of cortical areas.3 癇性眼球運動與受累皮層區相關分析

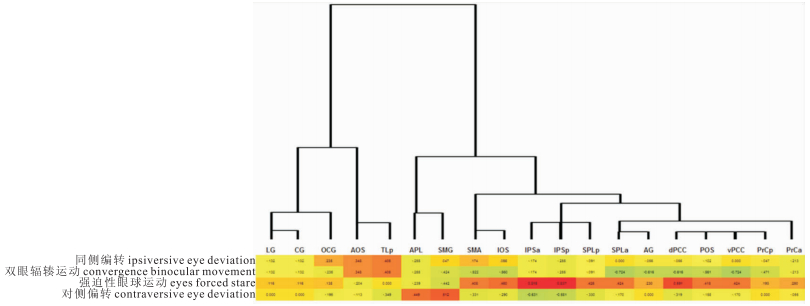

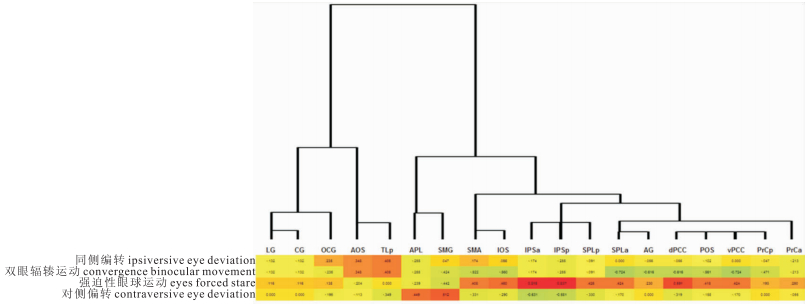

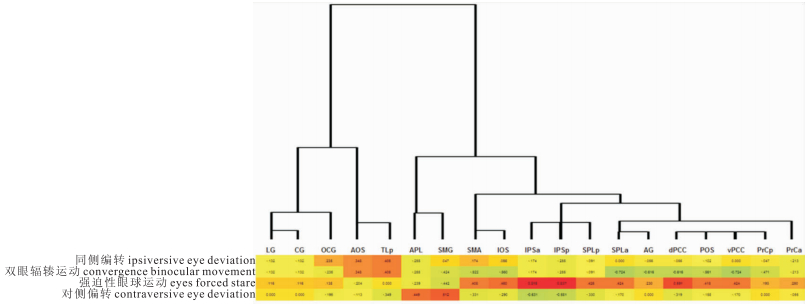

在完成眼球運動評分×病例、受累腦區評分×病例兩個矩陣后,對其進行Kendall相關分析,結果見圖 2。

圖2

癇性眼球運動與后頭部皮層區Kendall相關分析

Figure2.

Kendall correlation analysis of epileptic eye movement and posterior cortical areas

圖2

癇性眼球運動與后頭部皮層區Kendall相關分析

Figure2.

Kendall correlation analysis of epileptic eye movement and posterior cortical areas

討論

1 后頭部眼區

根據神經電生理、神經功能成像研究,在猿類頂內溝后段的外側壁(lateral intraparietal area, LIP)發現了眼球運動區,稱為PEF。LIP接受丘腦枕內側部和外側部傳入;與FEF類似,PEF向上丘中間層神經元、腦橋核發出投射纖維[33]。LIP接受紋狀外皮層視覺傳入,并與FEF存在纖維聯系[33, 34]。電刺激LIP可產生掃視性眼球運動[35, 36]。根據功能磁共振(fMRI)研究結果,目前認為人類的PEF位于ZPS后部內側壁,參與眼球運動控制和視覺注意[34, 37]。

在猿類顳葉后部存在對正常平穩跟蹤性眼球運動不可缺少的皮層區,MT和MST[38-40];MT位于中顳后部,損害后導致平穩跟蹤運動啟動過程中的視網膜定位功能下降,MST位于顳上溝后部,損害可導致平穩跟蹤維持過程中眼球運動方向錯誤[41, 42]。二者合稱為MT/MST復合體(MT+),是高度方向選擇性的皮層區,對眼球平穩跟蹤運動意義重大[42, 43]。二者均接受原始視覺皮層傳入,MT主要對對側視野信息進行編碼,MST視野代表區可延伸至同側[39, 44];MT損害主要導致平穩跟蹤運動啟動過程中視野定位障礙,MST損害主要導致平穩跟蹤過程中眼球運動方向障礙,也可導致同側平穩跟蹤運動障礙[41, 42, 45]。

fMRI、經顱磁刺激(TMS)和腦磁圖(MEG)研究已對人類V5/MT+做出定位。MT/MST+在人腦大腦皮層的排列方式與猿類類似,也呈現前后排列[46]。Huk等通過fMRI研究,認為MST位于AOS (即顳下溝的上升支,走形在顳枕交界區)前壁,MT位于AOS后壁[47]。目前MT位于AOS后壁已經獲得組織學證據[48],但MST上述fMRI定位尚未獲得足夠組織學證據。

2 視覺通路及皮層眼球運動系統

視覺皮層是靈長類最大的感覺皮層,視覺信息通路分為兩大類:枕顳通路又稱為腹側通路,負責對客體屬性的感知;枕頂通路又稱為背側通路,與空間直覺有關,參與視覺指導下的運動控制[49]。

根據猿類研究,視覺背側通路又可分為兩條功能不同的通路,各有一個重要的節點,即POS和MT。猿類研究發現,POS前壁存在兩個重要的視覺相關皮層區——V6和V6A。V6純粹的視覺皮層,占據POS前壁腹側部,劃歸枕葉;V6A是屬性較為復雜,占據頂枕溝前壁背側部,劃歸頂葉[50, 51]。V6接受視覺皮層(V1, V2, V3, V3A)傳入,向頂葉V6A、MIP投射;V6A接受V6傳入,可分為背側部(dorsal V6A, V6Ad)和腹側部(ventral V6A, V6Av),V6Ad與MIP、LIP、PEc、PGm、MST、F2、F7等聯系密切,即為視覺背側通路的背側支(背側-背側通路, d-d stream);V6-V6A-MIP/PEc-F2/F7即參與視覺指導下的完成“reaching movement”,V6-V6A-LIP/7a/23-46參與視覺掃視系統,并受視覺注意網絡調節[51-53]。

MT接受視覺皮層傳入,主要向MST和頂下小葉(PG、LIP)發出投射纖維,再向額葉運動皮層腹側部,為視覺背側通路腹側支(腹側-背側通路,v-d stream),主要完成視覺指導下的“grasping moement”,并參與視覺注意腹側網絡[54-55]。

由此可見,皮層眼球運動區和視覺背側通路間有密切聯系,POS為背側-背側通路的重要節點,MST/MT為腹側-背側通路的重要節點,PEF參與背側-背側、腹側-背側通路。

3 癇性眼球運動與后頭部眼球運動皮層、視覺皮層的相關性

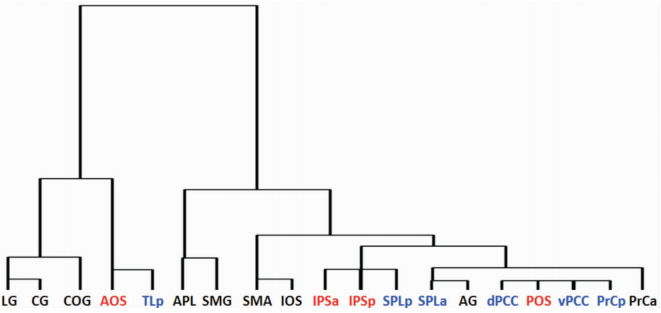

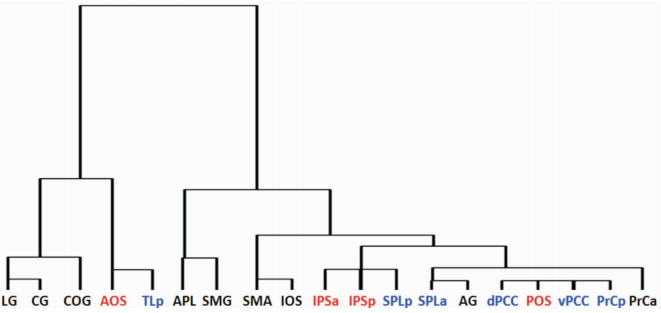

由發作期SEEG所得后頭部皮層聚類分析及Kendall相關分析可見(圖 3),在解剖及功能上與眼球運動相關的后頭部皮層分別與其鄰近皮層聚為一類:POS與dPCC、vPCC、PrCp聚為一類,稱為內側組;IPS與SPLp聚為一類,稱為中間組;AOS與TLp、枕葉皮層聚為一類,稱為外側組。

圖3

后頭部皮層聚類分析(AOS、IPS、POS(紅色字體)分別與其鄰近皮層(藍色字體)聚為一類)

Figure3.

Cluster Analysis of posterior cortical areas according to ictal SEEG

圖3

后頭部皮層聚類分析(AOS、IPS、POS(紅色字體)分別與其鄰近皮層(藍色字體)聚為一類)

Figure3.

Cluster Analysis of posterior cortical areas according to ictal SEEG

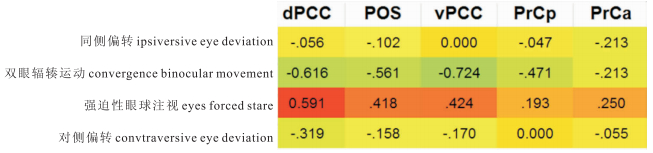

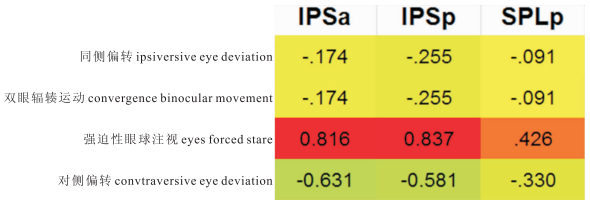

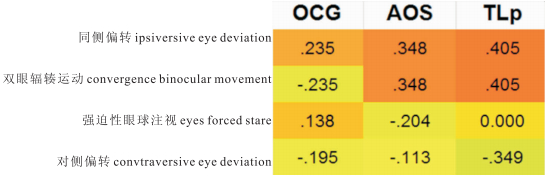

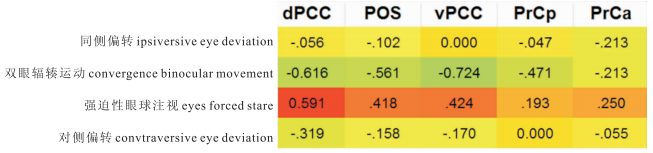

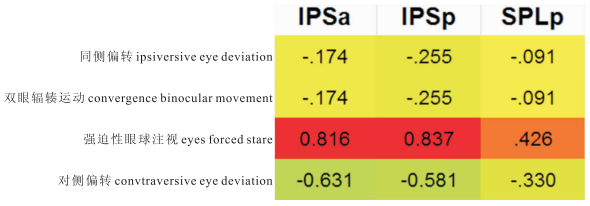

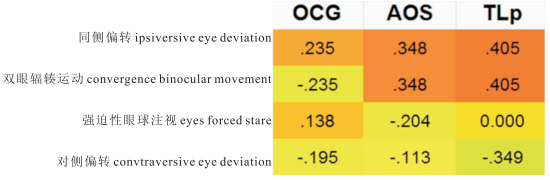

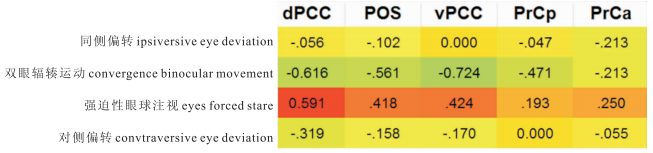

內側組和中間組皮層與強迫性眼球注視相關性顯著(圖 4、5);外側組皮層與同側偏轉、雙眼輻輳運動相關性顯著(圖 6)。

圖4

內側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure4.

Kendall correlation of epileptic eye movement and mesial group of posterior cortical areas

圖4

內側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure4.

Kendall correlation of epileptic eye movement and mesial group of posterior cortical areas

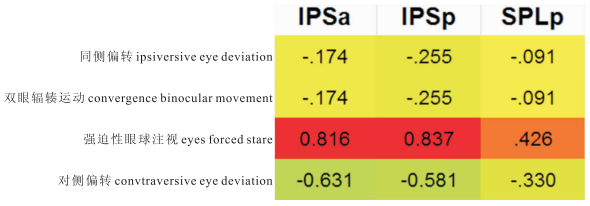

圖5

中間組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure5.

Kendall correlation of epileptic eye movement and intermediate group of posterior cortical areas

圖5

中間組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure5.

Kendall correlation of epileptic eye movement and intermediate group of posterior cortical areas

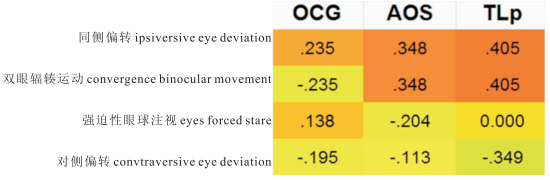

圖6

外側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure6.

Kendall correlation of epileptic eye movement and lateral group of posterior cortical areas

圖6

外側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure6.

Kendall correlation of epileptic eye movement and lateral group of posterior cortical areas

本組病例中,對側偏轉出現概率最高(6例),但未表現出與POS、IPS和AOS顯著相關性,與緣上回、前頂葉皮層具有顯著相關性,緣上回、前頂葉皮層并非皮層眼球運動區,但與額葉運動皮層聯系廣泛,故推測后頭部癲癇發作出現偏轉發作為癲癇放電擴散至額葉運動皮層,導致前頭部眼球運動區,特別是FEF受累所致。

本組病例中,強迫性眼球注視為4例患者,且在其中3例致癇區均包含ISP,另1例致癇區位于頂葉內側面;Kedall相關分析顯示強迫性眼球注視與IPS、IOS、SPLa、SPLp、POS、dPCC和vPCC相關性顯著,基本為中間組和內側組皮層。故考慮后頭部癲癇發作中IPS、POS及其周圍皮層受累可出現強迫性眼球運動。

在癲癇發作中,同側偏轉、眼球輻輳運動非常少見。本研究中同側偏轉、雙眼輻輳運動各有1例,致癇區均位于AOS及TLp。Kendall相關分析也顯示同側偏轉、雙眼輻輳運動與AOS、TLp存在相關性。AOS前后壁分別為人腦MST和MT所在部位。在生理狀態下,MST可對同側運動的視覺客體可產生反應,對平穩跟蹤運動的維持、同側平穩跟蹤運動具有重要意義[39, 44]。故考慮MST受累是癲癇發作中產生同側頭眼偏轉的神經機制;輻輳運動是特殊類型的平穩跟蹤運動,故MST/MT受累可能導致癇性眼球運動以雙眼輻輳運動形式表現出來。

本研究納入12例以癇性眼球運動為初始臨床征象的后頭部癲癇病例作為研究對象,所有患者均進行立體定向顱內電極植入,并記錄發作期SEEG,通過對癇性眼球運動癥狀學、發作期SEEG受累腦區的分析,獲得了后頭部癲癇發作中眼球運動癥狀與皮層關系的初步結論:①強迫性眼球注視是后頭部癲癇發作中最重要的眼球運動癥狀,與IPS和POS受累關系密切;②對側偏轉是在后頭部癲癇發作中非常常見的眼球運動癥狀,但目前尚未發現其與后頭部眼球運動皮層的相關性,考慮為前頭部眼球運動區受累所致;③癲癇發作導致的同側偏轉、雙眼輻輳運動為平穩跟蹤性眼球運動系統受累,特別是AOS及其鄰近皮層受累所致。

癲癇發作中出現的持續性、用力性共軛性癇性眼球運動,伴有后續頭部同向性運動,稱為癇性偏轉(Epileptic version)或者偏轉發作(Versive seizure)[1, 2],被認為是最具側向性診斷價值的癥狀學之一[3-5],為額葉眼球運動區受累所致[6, 7]。偏轉發作在額葉癲癇中常見并被廣泛報道,并在額葉外癲癇,特別是后頭部癲癇的病例報道中也常被提及。根據大量的臨床觀察和報道,致癇區同側或對側的偏轉發作在起源于額葉、中央區、頂葉、枕葉、顳葉的局灶性癲癇發作中均可見到[8-21],故偏轉發作在局灶性癲癇發作中的定位診斷和側向性診斷意義尚不能確定。

在靈長類視網膜中央,存在一個具備高感光度的光感受器區域——中央凹(fovea)。其視覺銳度是10°以外外周視野的1 000倍,但其所覆蓋的視野范圍較小,僅覆蓋1°范圍的中央視野[22, 23]。為了對感興趣客體保持較高的視覺銳度,靈長類需要不斷調整眼球轉動方向,以盡可能使得其關注的物體在中央凹成像。生理性的眼球運動共計5種:掃視性眼動、平穩跟蹤性眼動、輻輳運動、前庭眼動、視動運動。其中掃視性眼動和平穩跟蹤性眼動是兩種最為基本的眼球運動方式[22]。掃視性眼球運動是離散式的眼動方式,眼球轉動方向快速轉換,使得感興趣客體從周圍視野迅速轉移至中央凹視野;平穩性眼球運動是連續性眼動,眼球緩慢轉動以補償客體運動帶來的視覺銳度下降[24]。

無論是掃視性眼動還是平穩跟蹤性眼動,都與主體所處環境中的視覺刺激相關,因此啟動和控制眼球運動的信號主要來源于與視覺系統有密切聯系的皮層區域。產生眼球運動控制信號并向腦干傳遞信息的皮層區域稱為皮層眼區,包括額葉眼球運動區(Frontal eye field, FEF)、輔助眼球運動區(Supplementary eye field)、前額區背外側面(Dorsal lateral prefrontal cortex, DLPFC,又稱為前額眼區(Prefrontal eye field, PFEF)、頂眼區(Parietal eye field, PEF)、內側顳區(Medial superior temporal region, MST)及楔前葉(Precuneus region)[22]。

癲癇發作癥狀學是由于導致癲癇發作的電活動在神經元網絡中擴散所導致的[25],由此推斷皮層眼區在癲癇發作中受累將產生癇性眼球運動。關于癲癇性眼球運動的腦網絡機制,目前的臨床研究僅停留在推測水平。根據皮層眼區的生理/病理特征,有研究報道癇性眼球震顫(Epileptic nystagmus, EN)分為兩種類型[26-28]:第一種為掃視性眼動系統受累,所導致眼球震顫的快相并向致癇區的對側運動,其后的眼動慢相不越過中線;第二種為平穩跟蹤性眼動系統受累,導致向致癇區同側的慢速眼球運動并越過中線,其后的眼動快相為反射性機制[29-32]。但目前尚缺乏關于各皮層眼區參與癲癇性眼球運動的神經元網絡機制的較為深入的臨床研究。

由于原始視覺皮層、視覺聯合皮層均位于后頭部皮層,且視覺皮層與后頭部眼球運動皮層關系密切,協同完成視覺指導下的眼球運動。本研究選擇后頭部癲癇發作中以眼球運動為發作期第一臨床征象且持續存在的患者,研究眼球運動與后頭部大腦皮層不同皮層區的相關性。

資料與方法

1 病例選擇

本研究入組病例全部來自2014年1月-2015年10月在廣東三九腦科醫院癲癇中心完成術前評估及外科治療的局灶性癲癇患者,術后隨訪至2016年2月截止。

入組標準:①立體定向電極植入并記錄到顱內電極發作期癥狀學和腦電圖(SEEG/EEG);②外科手術切除范圍局限于后頭部皮層,即頂葉、枕葉、枕-顳交界區、頂-顳交界區以及后扣帶回皮層;③以眼球運動為癲癇發作初始臨床征象,且至少在發作初期穩定存在;④外科手術后隨訪達4個月以上,Engel分級為Ⅰ~Ⅱ級。

排除標準:①存在多個致癇區或可能的致癇病變,如結節性硬化、多發性海綿狀血管瘤,以及經頭皮電極腦電圖(scalp EEG)或顱內電極腦電圖(Stereo-EEG, SEEG)證實存在后頭部皮層外的致癇皮層;② EEG視頻資料不清晰,不足以完成癥狀學分析;③患者及家屬拒絕簽署知情同意書。

本研究共計入選12例后頭部癲癇病例,全部為男性,年齡(19.3±3.2)歲。12例患者中,致癇區位于左側半球者5例,位于右側半球7例。基本臨床資料見表 1。

2 癇性眼球運動的分類

本研究通過回顧入選的12例后頭部癲癇病例,將眼球運動分為4類:①強迫性眼球注視:雙眼持續性、用力性向前方、上方、下方凝視,不伴有明顯或刻板的頭部運動;②對側偏轉:雙眼持續性、用力性、向致癇區對側共軛性運動,伴有后續頭部同向性運動;③同側偏轉:雙眼持續性、用力性、向致癇區同側共軛性運動,伴有后續頭部同向性運動;④輻輳運動:雙眼持續性、用力性輻輳運動。

全部12例后頭部癲癇癥狀學按時間演變順序歸納見表 2。按照本研究第一部分癥狀學分析方法,對初始眼球運動癥狀定為2分,初始眼球運動后再出現其他類型的眼球運動記為1分,未出現的眼球運動類型記0分。

3 發作期SEEG受累后頭部皮層分析

為研究需要,從結構解剖學角度,本研究將后頭部皮層劃分為19個皮層區:①舌回(Lingual gyrus, LG):位于枕葉內側面及底面,距狀裂以下;②楔回(Cuneus gyrus, CG):位于枕葉內側面,距狀裂與頂枕溝之間;③枕回(Occipital gyrus, OCG):枕葉外側面;④頂上小葉前部(Anterior superior parietal lobule,SPLa):頂上小葉前1/2;⑤頂上小葉后部(Posteior part of superior parietal lobule, SPLp):頂上小葉后1/2;⑥頂內溝前段(Anterior part of intraparietal sulus, IPSa):頂內溝起始端至Jensen溝起始處;⑦頂內溝后段(Posterior part of intraparietal sulcus, IPSp):Jense溝起始處之后的頂內溝部分;⑧枕內溝(Intraoccipital sulcus,IPS):頂內溝向枕葉外側面的延伸部分;⑨緣上回(Supramarginal gyrus, SMG);⑩角回(Angular gyrus, AG);B11后扣帶回背側部(Dorsal posterior cingulate gyrus, dPCC):位于VPC和頂下溝腹側支間的后扣帶回;B12后扣帶回腹側部(Ventral posterior cingulate gyrus, vPCC)位于頂下溝腹側支后方的后扣帶回皮層;B13楔前葉前部(Anterior part of precuneus, PrCa):扣帶溝緣支后方,基本占據楔前葉前3/5;B14楔前葉后部(Posterior part of precuneus, PrCp):楔前葉后2/5;B15頂枕溝(Parieto-occipital sulcus, POS):頂枕溝前后壁;B16枕前溝(Anterior occipital sulcus,AOS):顳下溝在顳枕交界區的延長段,從腹側-背側走形,即顳下溝上升支;B17前頂葉皮層(Anterior parietal cortex, APC):包括中央后回、中央后溝前壁、中央旁小葉后部;B18輔助運動區(Supplementary motor area, SMA):位于額葉內側面,前連合垂直線(VAC)與后連合垂直線(VPC)之間;B19顳葉后部(Posterior temporal lobe, TLp)。

SEEG發作期腦電圖發作期SEEG分析窗口從EEG發作起始開始分析,至最后一個眼球運動癥狀出現為止。對上述19個皮層區域在發作期EEG中的受累情況進行評分:在發作起始時刻即出現低波幅快節律(Low-voltage rapid discharges, LVRD)的皮層區記2分;在整個分析窗口內不受累的皮層區記0分;發作起始后受累或者表現為低頻率電活動的皮層區記為1分。

4 統計學方法

研究采用SPSS 17.0的統計軟件進行分析。根據上述方法,可以獲得兩個矩陣:眼球運動評分×病例編號、腦區評分×病例編號。兩個矩陣分別進行聚類分析,獲得癥狀學和腦區的等級排列關系。然后按照上述等級關系排列的矩陣進行Kendall相關分析,以P值<0.05為差異有統計學意義。

結果

1 致癇區與發作期癥狀學演變分析

本組12例患者中,初始臨床征象均為眼球運動,其中對側偏轉為最常見的眼球運動癥狀。以對側偏轉為初始癥狀的為6例,占50%,其中致癇區位于后頭部內側面(PrCp及POS)者僅1例,余5例致癇區均位于后頭部外側面,包括SMG 2例、AG 1例、 ZPS 1例、OCG 1例。另有3例在發作期癥狀學演變中出現對側偏轉,其中2例致癇區位于ZPS,1例位于ITGP和AOS。強迫性眼球注視為癲癇發作初始癥狀者4例,其中3例致癇區均包含ZPS,另1例致癇區位于頂葉內側面。以同側偏轉、雙眼輻輳運動為初始癥狀的癲癇發作各1例,致癇區均為與TLp和AOS(表 2)。

2 發作期受累皮層聚類分析

按照本研究分析方法,在對發作期SEEG進行分析后對受累后頭部皮層區及其鄰近皮層進行評分賦值,進行聚類分析,結果見圖 1。

圖1

頭部皮層區聚類分析結果

圖1

頭部皮層區聚類分析結果

注:根據發作期SEEG所見的皮層聚類分析顯示,POS, dPCC & vPCC, PrCp聚為一類;IPS, SPLp聚為一類;AOS與TLp、枕葉皮層聚為一類。

Figure1. Result of clustering analysis of cortical areas.3 癇性眼球運動與受累皮層區相關分析

在完成眼球運動評分×病例、受累腦區評分×病例兩個矩陣后,對其進行Kendall相關分析,結果見圖 2。

圖2

癇性眼球運動與后頭部皮層區Kendall相關分析

Figure2.

Kendall correlation analysis of epileptic eye movement and posterior cortical areas

圖2

癇性眼球運動與后頭部皮層區Kendall相關分析

Figure2.

Kendall correlation analysis of epileptic eye movement and posterior cortical areas

討論

1 后頭部眼區

根據神經電生理、神經功能成像研究,在猿類頂內溝后段的外側壁(lateral intraparietal area, LIP)發現了眼球運動區,稱為PEF。LIP接受丘腦枕內側部和外側部傳入;與FEF類似,PEF向上丘中間層神經元、腦橋核發出投射纖維[33]。LIP接受紋狀外皮層視覺傳入,并與FEF存在纖維聯系[33, 34]。電刺激LIP可產生掃視性眼球運動[35, 36]。根據功能磁共振(fMRI)研究結果,目前認為人類的PEF位于ZPS后部內側壁,參與眼球運動控制和視覺注意[34, 37]。

在猿類顳葉后部存在對正常平穩跟蹤性眼球運動不可缺少的皮層區,MT和MST[38-40];MT位于中顳后部,損害后導致平穩跟蹤運動啟動過程中的視網膜定位功能下降,MST位于顳上溝后部,損害可導致平穩跟蹤維持過程中眼球運動方向錯誤[41, 42]。二者合稱為MT/MST復合體(MT+),是高度方向選擇性的皮層區,對眼球平穩跟蹤運動意義重大[42, 43]。二者均接受原始視覺皮層傳入,MT主要對對側視野信息進行編碼,MST視野代表區可延伸至同側[39, 44];MT損害主要導致平穩跟蹤運動啟動過程中視野定位障礙,MST損害主要導致平穩跟蹤過程中眼球運動方向障礙,也可導致同側平穩跟蹤運動障礙[41, 42, 45]。

fMRI、經顱磁刺激(TMS)和腦磁圖(MEG)研究已對人類V5/MT+做出定位。MT/MST+在人腦大腦皮層的排列方式與猿類類似,也呈現前后排列[46]。Huk等通過fMRI研究,認為MST位于AOS (即顳下溝的上升支,走形在顳枕交界區)前壁,MT位于AOS后壁[47]。目前MT位于AOS后壁已經獲得組織學證據[48],但MST上述fMRI定位尚未獲得足夠組織學證據。

2 視覺通路及皮層眼球運動系統

視覺皮層是靈長類最大的感覺皮層,視覺信息通路分為兩大類:枕顳通路又稱為腹側通路,負責對客體屬性的感知;枕頂通路又稱為背側通路,與空間直覺有關,參與視覺指導下的運動控制[49]。

根據猿類研究,視覺背側通路又可分為兩條功能不同的通路,各有一個重要的節點,即POS和MT。猿類研究發現,POS前壁存在兩個重要的視覺相關皮層區——V6和V6A。V6純粹的視覺皮層,占據POS前壁腹側部,劃歸枕葉;V6A是屬性較為復雜,占據頂枕溝前壁背側部,劃歸頂葉[50, 51]。V6接受視覺皮層(V1, V2, V3, V3A)傳入,向頂葉V6A、MIP投射;V6A接受V6傳入,可分為背側部(dorsal V6A, V6Ad)和腹側部(ventral V6A, V6Av),V6Ad與MIP、LIP、PEc、PGm、MST、F2、F7等聯系密切,即為視覺背側通路的背側支(背側-背側通路, d-d stream);V6-V6A-MIP/PEc-F2/F7即參與視覺指導下的完成“reaching movement”,V6-V6A-LIP/7a/23-46參與視覺掃視系統,并受視覺注意網絡調節[51-53]。

MT接受視覺皮層傳入,主要向MST和頂下小葉(PG、LIP)發出投射纖維,再向額葉運動皮層腹側部,為視覺背側通路腹側支(腹側-背側通路,v-d stream),主要完成視覺指導下的“grasping moement”,并參與視覺注意腹側網絡[54-55]。

由此可見,皮層眼球運動區和視覺背側通路間有密切聯系,POS為背側-背側通路的重要節點,MST/MT為腹側-背側通路的重要節點,PEF參與背側-背側、腹側-背側通路。

3 癇性眼球運動與后頭部眼球運動皮層、視覺皮層的相關性

由發作期SEEG所得后頭部皮層聚類分析及Kendall相關分析可見(圖 3),在解剖及功能上與眼球運動相關的后頭部皮層分別與其鄰近皮層聚為一類:POS與dPCC、vPCC、PrCp聚為一類,稱為內側組;IPS與SPLp聚為一類,稱為中間組;AOS與TLp、枕葉皮層聚為一類,稱為外側組。

圖3

后頭部皮層聚類分析(AOS、IPS、POS(紅色字體)分別與其鄰近皮層(藍色字體)聚為一類)

Figure3.

Cluster Analysis of posterior cortical areas according to ictal SEEG

圖3

后頭部皮層聚類分析(AOS、IPS、POS(紅色字體)分別與其鄰近皮層(藍色字體)聚為一類)

Figure3.

Cluster Analysis of posterior cortical areas according to ictal SEEG

內側組和中間組皮層與強迫性眼球注視相關性顯著(圖 4、5);外側組皮層與同側偏轉、雙眼輻輳運動相關性顯著(圖 6)。

圖4

內側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure4.

Kendall correlation of epileptic eye movement and mesial group of posterior cortical areas

圖4

內側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure4.

Kendall correlation of epileptic eye movement and mesial group of posterior cortical areas

圖5

中間組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure5.

Kendall correlation of epileptic eye movement and intermediate group of posterior cortical areas

圖5

中間組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure5.

Kendall correlation of epileptic eye movement and intermediate group of posterior cortical areas

圖6

外側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure6.

Kendall correlation of epileptic eye movement and lateral group of posterior cortical areas

圖6

外側組皮層與癇性眼球運動相關性

Figure6.

Kendall correlation of epileptic eye movement and lateral group of posterior cortical areas

本組病例中,對側偏轉出現概率最高(6例),但未表現出與POS、IPS和AOS顯著相關性,與緣上回、前頂葉皮層具有顯著相關性,緣上回、前頂葉皮層并非皮層眼球運動區,但與額葉運動皮層聯系廣泛,故推測后頭部癲癇發作出現偏轉發作為癲癇放電擴散至額葉運動皮層,導致前頭部眼球運動區,特別是FEF受累所致。

本組病例中,強迫性眼球注視為4例患者,且在其中3例致癇區均包含ISP,另1例致癇區位于頂葉內側面;Kedall相關分析顯示強迫性眼球注視與IPS、IOS、SPLa、SPLp、POS、dPCC和vPCC相關性顯著,基本為中間組和內側組皮層。故考慮后頭部癲癇發作中IPS、POS及其周圍皮層受累可出現強迫性眼球運動。

在癲癇發作中,同側偏轉、眼球輻輳運動非常少見。本研究中同側偏轉、雙眼輻輳運動各有1例,致癇區均位于AOS及TLp。Kendall相關分析也顯示同側偏轉、雙眼輻輳運動與AOS、TLp存在相關性。AOS前后壁分別為人腦MST和MT所在部位。在生理狀態下,MST可對同側運動的視覺客體可產生反應,對平穩跟蹤運動的維持、同側平穩跟蹤運動具有重要意義[39, 44]。故考慮MST受累是癲癇發作中產生同側頭眼偏轉的神經機制;輻輳運動是特殊類型的平穩跟蹤運動,故MST/MT受累可能導致癇性眼球運動以雙眼輻輳運動形式表現出來。

本研究納入12例以癇性眼球運動為初始臨床征象的后頭部癲癇病例作為研究對象,所有患者均進行立體定向顱內電極植入,并記錄發作期SEEG,通過對癇性眼球運動癥狀學、發作期SEEG受累腦區的分析,獲得了后頭部癲癇發作中眼球運動癥狀與皮層關系的初步結論:①強迫性眼球注視是后頭部癲癇發作中最重要的眼球運動癥狀,與IPS和POS受累關系密切;②對側偏轉是在后頭部癲癇發作中非常常見的眼球運動癥狀,但目前尚未發現其與后頭部眼球運動皮層的相關性,考慮為前頭部眼球運動區受累所致;③癲癇發作導致的同側偏轉、雙眼輻輳運動為平穩跟蹤性眼球運動系統受累,特別是AOS及其鄰近皮層受累所致。