引用本文: 李亞萍, 陳茹, 張忱, 陽衡, 鄭文, 宋治. 癲癇患者初始單藥治療失敗的預測量表構建—單中心真實世界研究. 癲癇雜志, 2021, 7(4): 302-308. doi: 10.7507/2096-0247.20210048 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

抗癲癇藥物(AEDs)治療仍是目前癲癇最重要的治療方式。部分患者在獲得充分的治療后仍有反復癲癇發作,這部分患者可認為該治療方式失敗。對于第一種單藥治療失敗后的患者,臨床醫生更傾向于換用另一種單藥替代治療[1]。連續兩次單藥治療方案可使 60% 左右的癲癇患者實現無發作[2]。但目前更多研究認為,初始單藥治療失敗后換另一種單藥治療或聯合治療方案對癲癇患者病情控制并無明顯差異,甚至聯合治療方案更勝一籌[3-9]。這表明以往這種“教條式”的藥物治療方案存在較大的不足[7]。這一爭議的產生很大程度上也是因為對新診斷癲癇患者治療反應的“自然史”尚不清楚[9]。我們需要早期識別對單藥治療反應差的患者,制定個體化的治療方案。本研究通過回顧性分析癲癇患者臨床信息及藥物療效反應等資料,將數據進行統計學分析,尋找單藥療效差的相關危險因素,并以此為基礎構建評分量表,從而有利于早期識別適合 AEDs 聯合用藥的病例,以利于及早控制發作。

1 資料與方法

1.1 研究對象

收集并隨訪觀察 2019 年 1 月—2020 年 7 月我院神經內科符合入排標準癲癇患者的臨床資料,該試驗獲得中南大學湘雅三醫院醫學倫理委員會批準。具體入排標準如下:

納入標準:① 符合 2014 年國際抗癲癇聯盟癲癇(ILAE)診斷標準;② 抗癲癇藥選擇應用符合 ILAE 的發作分型要求;③ 單藥治療且最低日劑量不低于 50% DDD(defined daily dose)值;④ 評價時限要求使用藥物時間超過三倍發作間期,或者大于 12 個月(首次發作即符合用藥控制發作標準的患者)。

排除標準:① 中樞神經系統中存在進行性病灶;② 藥物治療依從性差;③ 資料不完整、不準確、不配合;④ 酗酒或者濫用藥物;⑤ 合并其他用藥,療效無法判斷者。

1.2 判斷標準與分組

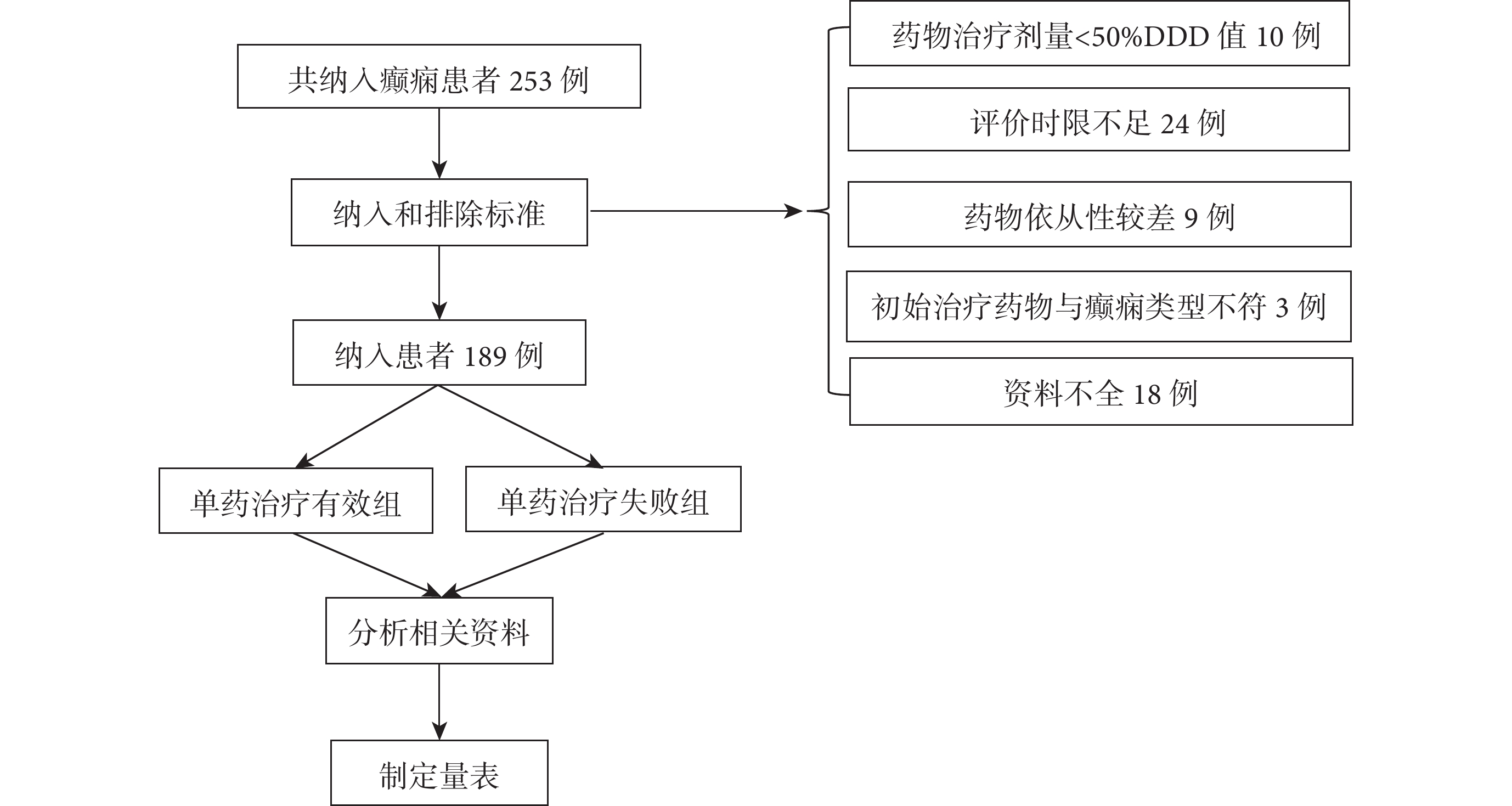

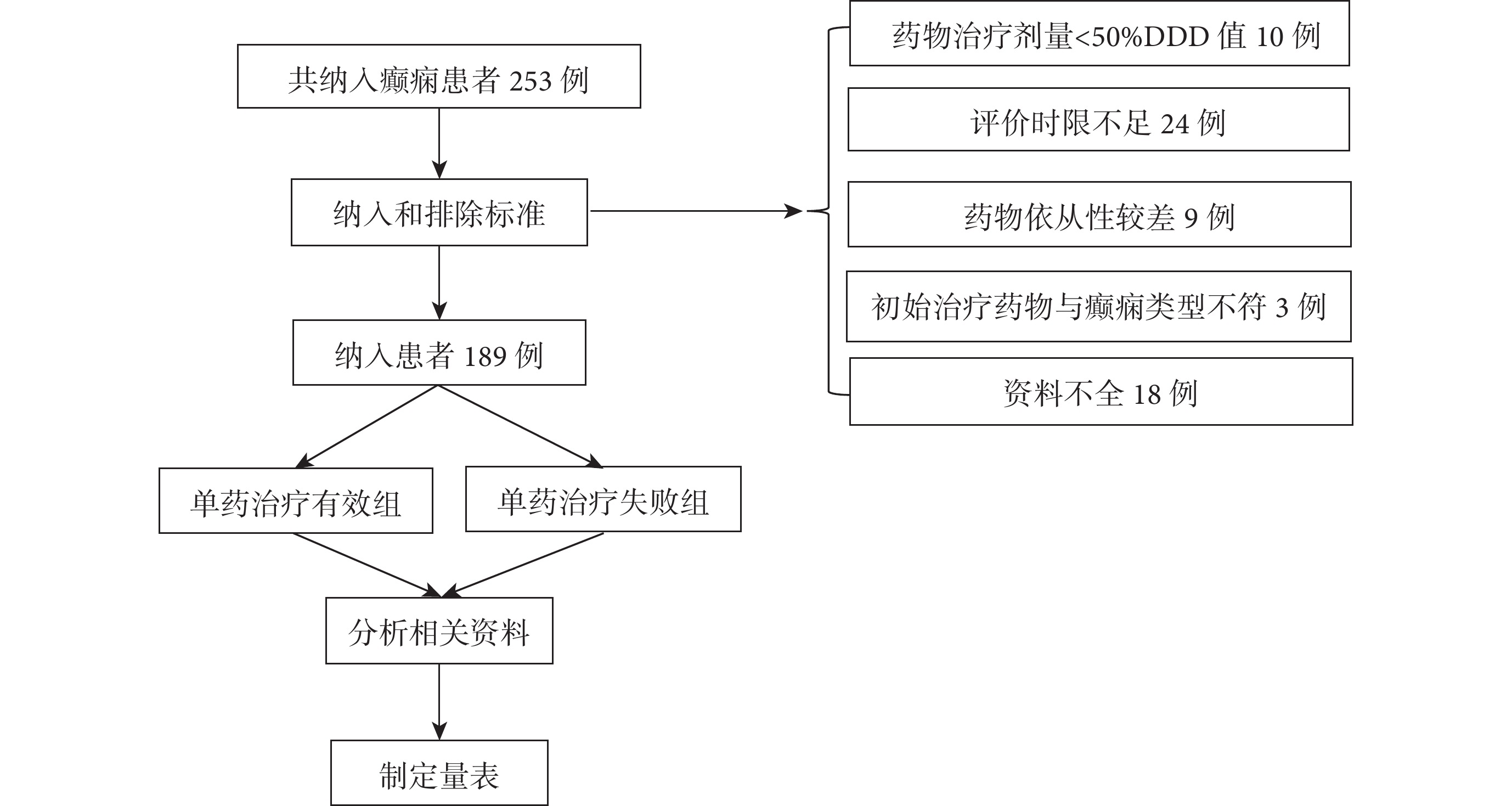

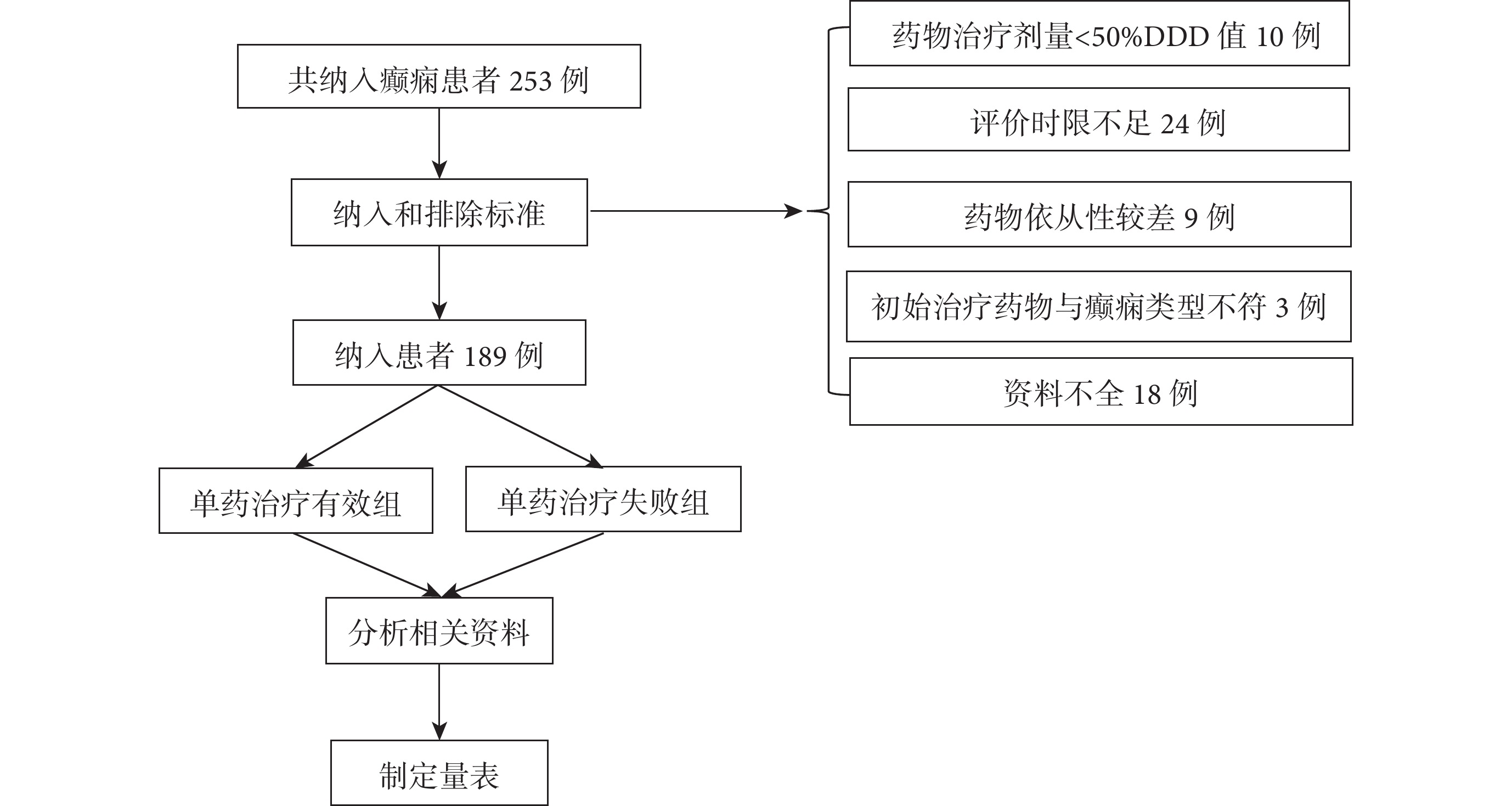

以觀察期內發作次數是否減少≥75% 為標準,評價該治療藥物療效;按此標準對接受治療的病例分為二組,即發作減少≥75% 為初始單藥治療有效組,否則視為單藥治療失敗組。具體技術路線圖如圖 1。

圖1

技術路線圖

Figure1.

The flow chart

圖1

技術路線圖

Figure1.

The flow chart

1.3 主要收集的臨床資料

資料收集主要包括以下幾項:

一般資料:包括患者的性別、始發年齡、發病與開始接受治療時間間隔、治療前發作次數、是否睡眠中發作、發作先兆、多種形式發作(同一患者至少存在≥2 種發作類型)、家族史、服藥前是否出現過至少一次癲癇持續狀態(按照 2015 年 ILAE 相關標準分為 T1 和 T2 時間兩類[10])、高熱驚厥史、腦損害(包括腦外傷、腫瘤、顱內感染、腦血管意外等)等 12 項。

實驗室資料:包括腦電圖(EEG)與核磁共振(MRI)影像學檢查。其中 EEG 資料要求至少 4 小時以上含睡眠時相的 EEG 信息,并對是否出現癇性波、癲癇波的出現的頭皮定位、睡眠期是否出現癇性波、背景活動波型、局灶性慢波、廣泛性慢波等 6 項指標納入分析。

MRI(Siemens 3.0T)影像學指標:有無異常病灶、病灶部位(額葉病灶、顳葉病灶、頂葉病灶、枕葉病灶、其他部位病灶)、病灶性質(例如海馬硬化)等。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 24.0 統計軟件進行數據分析。計數資料采用% 描述,計量資料采用(均數±標準差)描述。單因素分析中分類變量采用 χ2 檢驗(以 P值<0.1 為差別具有統計學意義)。把單因素分析中所得的差異性因素再納入二元 Logistic 回歸分析,以 P值<0.05 為差別具有統計學意義,篩選出獨立危險因素,并以回歸方程中 β 值大小分別對各獨立危險因素進行賦值,構建評分量表。計算各評分點對應的敏感度和特異度,繪制受試者工作曲線(ROC curve),計算出曲線下面積(AUC),選擇合適的臨界值。

2 結果

2.1 基本信息

共納入統計分析患者 189 例,其中男 103 例(54.5%)、女 86 例(45.5%)。其中單藥治療有效組 138 例(73%),單藥治療失敗組 51 例(27%)。初始發病年齡≤14 歲的患者共計 70 例(37%),其中單藥治療失敗有 22 例(43.1%)。>14 歲患者共計 119 例(63%),而單藥治療失敗患者占 29 例(56.9%)。≤14 歲患者與>14 歲患者兩組之間在單藥治療反應之間差異無統計學意義(P=0.291)。最小隨訪時間為 12 個月,平均隨訪時間為(31.5±20.45)個月。初始單藥治療失敗組發病與開始治療時間間隔中位數為 1 年;單因素分析發現,治療與發病間隔>1 年、治療前發病次數≥7 次、有多種形式發作、家族史、癲癇持續狀態(T1)、癲癇持續狀態(T2)、腦損害、腦電圖癲癇樣放電位置、核磁有無病灶、其他部位病灶、海馬硬化等 11 個參數兩組之間差別有意義,見表 1。

2.2 獨立危險因素

將上述 11 個參數再納入二元 Logistic 回歸可知:有多種形式發作[OR=3.510,95%CI (1.451,8.494)]、癲癇持續狀態 T2[OR=4.201,95%CI(1.814,9.732)]、腦損害史[OR=2.230,95%CI(1.037,4.794)]、治療前發病次數≥7 次[OR=3.733,95%CI(1.737,8.022)]是單藥治療失敗的獨立危險因素(表 2)。

2.3 預測量表的構建與效度檢驗

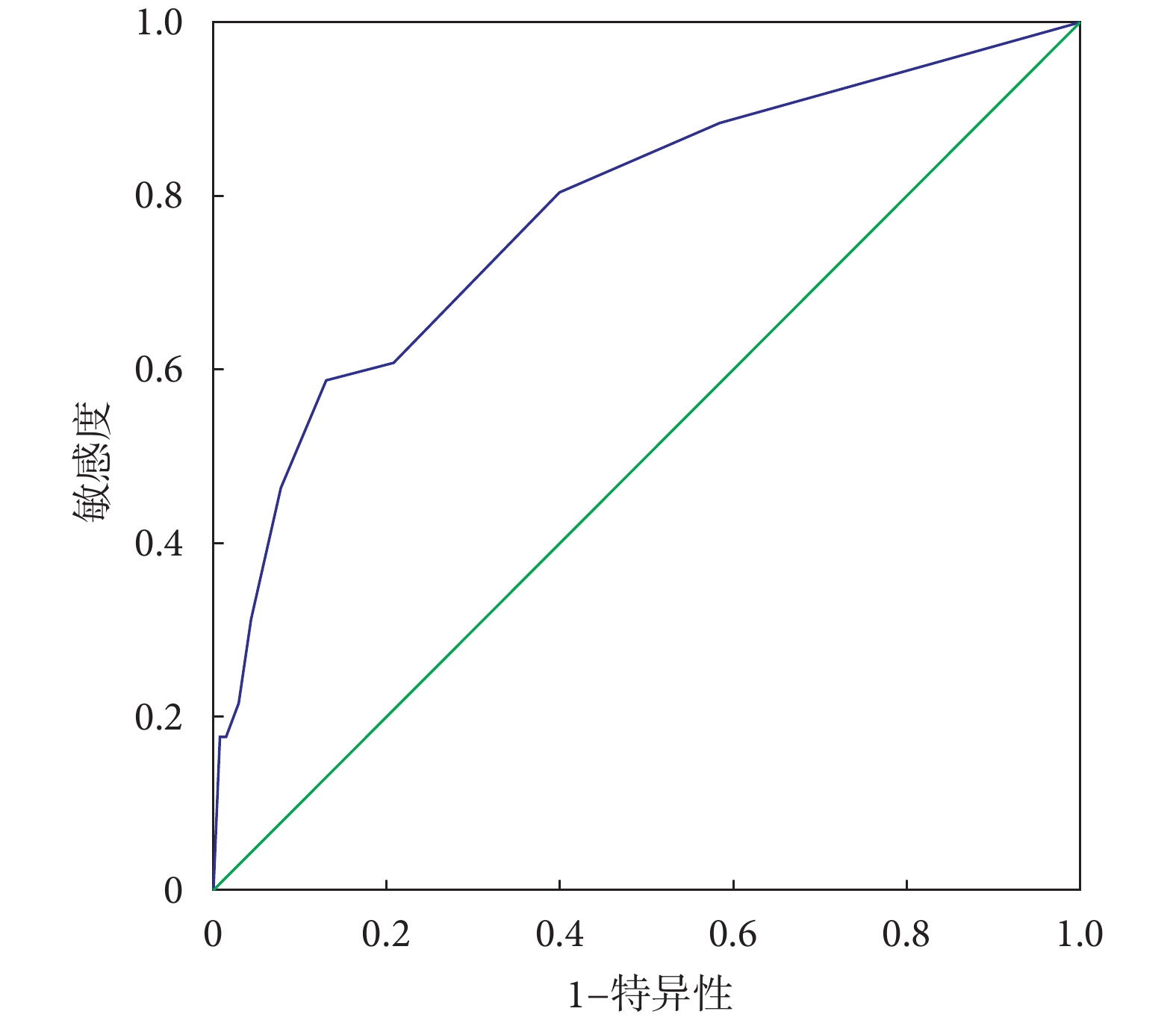

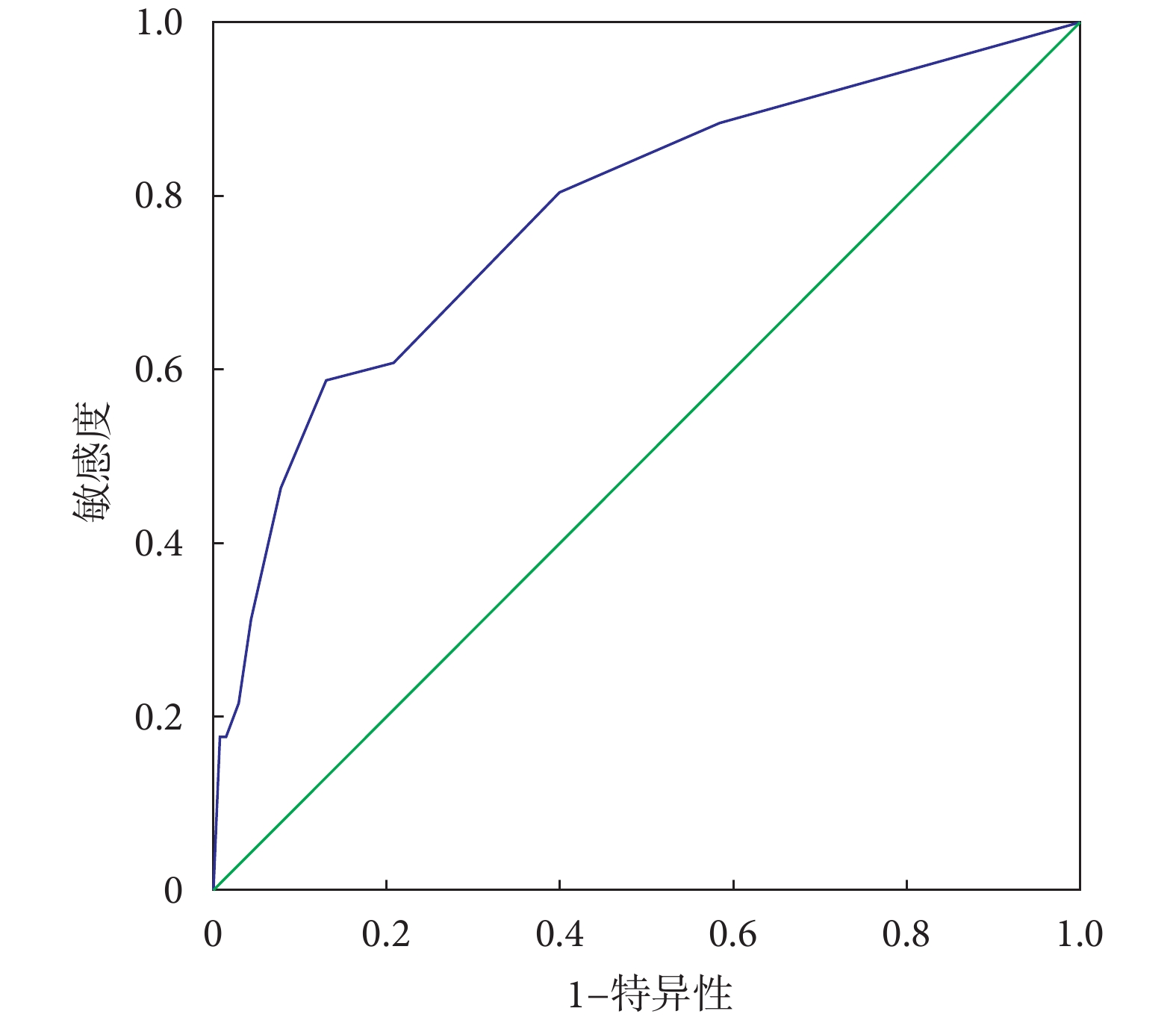

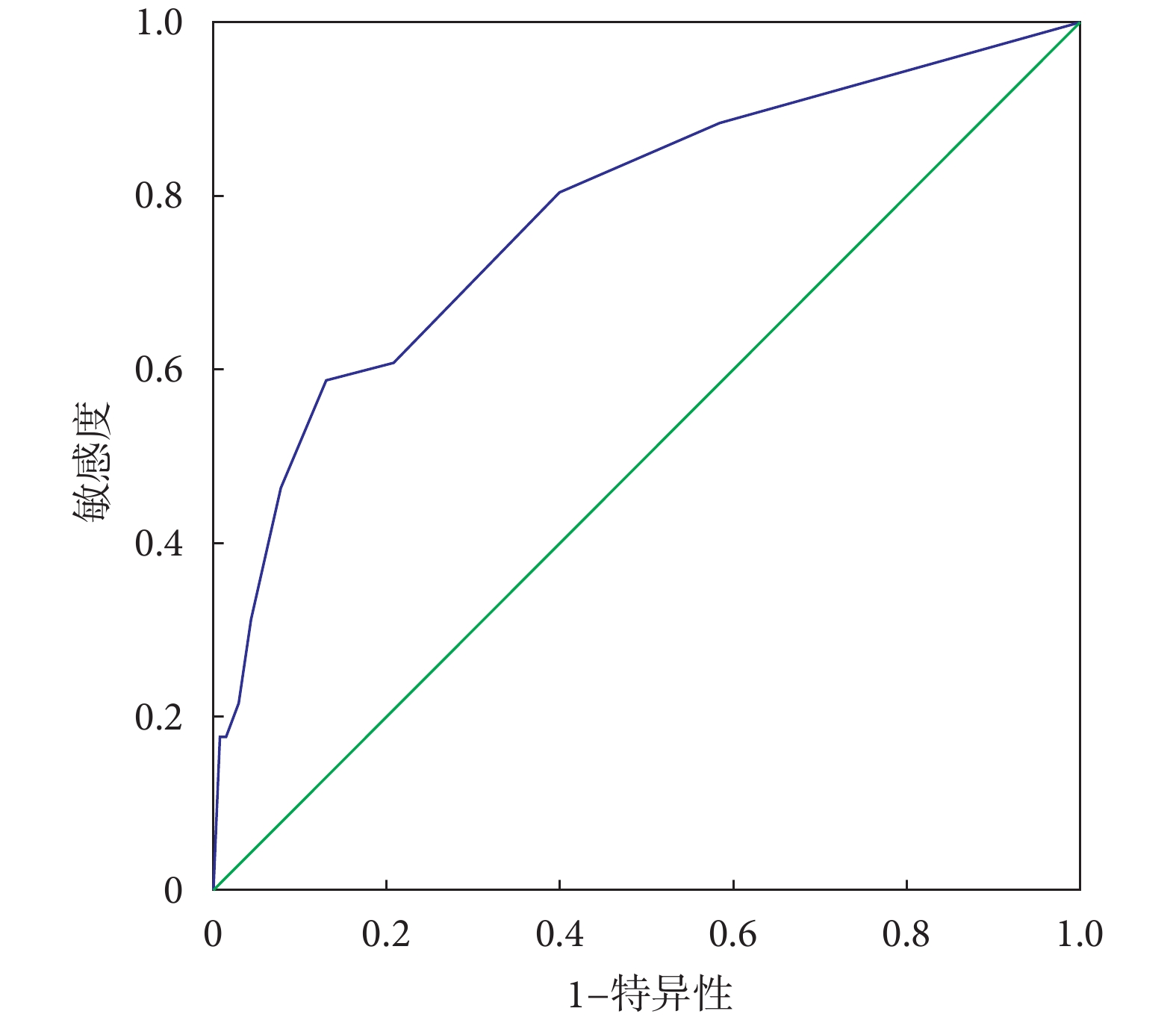

利用回歸方程中的 β 值對各因素進行賦值后構建所到癲癇患者初始單藥治療失敗的評分量表(表 3)。計算各評分點下的敏感性與特異性,繪制 ROC 曲線(圖 2),最大曲線下面積(AUC)為 0.779,此時臨界值定為 6 分,靈敏度 0.314;特異度 0.957。

圖2

初始單藥治療失敗預測模型 ROC 曲線

Figure2.

The ROC curve of Initial monotherapy failure prediction model

圖2

初始單藥治療失敗預測模型 ROC 曲線

Figure2.

The ROC curve of Initial monotherapy failure prediction model

3 討論

本研究表明,約有 73% 癲癇患者使用單藥治療可實現發作減少≥75%,甚至達到無發作,但仍有 27% 患者控制情況差。結合既往的研究,首次單藥治療可實現 47% 左右的無發作;若初始單藥治療失敗后,第二種藥物控制病情的概率降至 11.6%~13%,而第三種則為 1%~4.4%[2,3]。這表明,單藥治療的優勢是有限的,及早的藥物聯用可能更有效[9]。從而減少反復的癲癇發作對于患者心理、精神、身體健康及壽命等損害[11]。

以往認為,單藥治療具有更利于評估療效、減輕毒副作用、減少成本等優勢,而聯合治療則相對較差[12]。近年來,有研究發現,隨著新型 AEDs 種類不斷增多,作用機制呈多靶點,聯合用藥方案逐漸引起大家的重視[1, 8, 9]。以往對于多藥聯合治療的批判:副作用發生率高、生活質量低下、藥物依從性差,目前越來越多的研究開始質疑這些觀點[5-8]。部分研究顯示,聯合藥物治療的有效率好于單藥[13]。甚至有研究認為在特定環境下初始治療即可采用聯合藥物治療方案[7]。可見,及早采用聯合治療方案已成為人們探討的熱點。

研究表明,抗癲癇藥物療效與病因有關。按目前癲癇的病因可分為遺傳性、結構性、代謝性、感染性、免疫性和未知六大類[14],一般無明確病因的患者較有明確病因者容易控制[15,16]。本研究結果可見,有腦損害史是患者初始單藥治療失敗的獨立危險因素之一,與之前的研究結果相符。有多種形式發作的患者提示藥物療效欠佳也在多個報道中有提及[2,16],本研究提示有多種發作形式的患者單藥治療失敗的概率是單一發作形式患者的 3.51 倍。而治療前發作次數較多的癲癇患者藥物療效一般都較差[2,17,18],這可能與“點燃現象”存在相關性[6]。但是目前研究對于治療前發作次數的臨界點的大小的選擇仍存在較大爭議,本研究組單藥治療失敗治療前中位發作次數為 7 次,且結合 AUC 結果,采用治療前發作次數≥7 次為臨界點,也是適當的。癲癇持續狀態通常是患者癇性網絡興奮易化過度或內源性抑制機制的能力缺失導致的[19],可分為 T1 和 T2 兩個階段。癲癇發作持續一定時間會導致神經元死亡、神經元損傷和神經網絡的改變[10]。它的出現達到 T2 時間點時提示癲癇發作藥物療效反應較其他癲癇患者更差[11,16,17,18],該觀點也被本研究所證實。

本研究根據所篩選出的四項獨立危險因素建立的預測單藥治療失敗的評分量表,其 ROC 曲線下面積為 0.779,具有中等水平的識別和預測能力,界點值為 6 分,此時特異度為 0.957。雖然評分表敏感度相對較低,但是特異度很高,便于臨床應用時減少錯判,意味著若患者評分>6 分,其單藥治療失敗概率高,及早采用聯合治療是合適的。

本研究雖為回顧性,樣本量也相對較少,但所獲得數據反映目前癲癇患者真實治療狀況,屬于真世界研究,結果的可靠性是好的。當然,仍需要大樣本、多中心的前瞻性的臨床研究來驗證和完善該預測體系。但該評分系統在現有公認的初始單藥治療的背景下,能早期識別單藥治療療效差的患者,為后續藥物調整提供參考意義。

4 結論

AEDs 治療是抗癲癇治療的基石。盡管單藥治療具有很大的優勢,但聯合用藥亦難以避免。本研究所構建的評價量表,為盡早 AEDs 的聯合應用提供依據,有較大臨床應用價值。

抗癲癇藥物(AEDs)治療仍是目前癲癇最重要的治療方式。部分患者在獲得充分的治療后仍有反復癲癇發作,這部分患者可認為該治療方式失敗。對于第一種單藥治療失敗后的患者,臨床醫生更傾向于換用另一種單藥替代治療[1]。連續兩次單藥治療方案可使 60% 左右的癲癇患者實現無發作[2]。但目前更多研究認為,初始單藥治療失敗后換另一種單藥治療或聯合治療方案對癲癇患者病情控制并無明顯差異,甚至聯合治療方案更勝一籌[3-9]。這表明以往這種“教條式”的藥物治療方案存在較大的不足[7]。這一爭議的產生很大程度上也是因為對新診斷癲癇患者治療反應的“自然史”尚不清楚[9]。我們需要早期識別對單藥治療反應差的患者,制定個體化的治療方案。本研究通過回顧性分析癲癇患者臨床信息及藥物療效反應等資料,將數據進行統計學分析,尋找單藥療效差的相關危險因素,并以此為基礎構建評分量表,從而有利于早期識別適合 AEDs 聯合用藥的病例,以利于及早控制發作。

1 資料與方法

1.1 研究對象

收集并隨訪觀察 2019 年 1 月—2020 年 7 月我院神經內科符合入排標準癲癇患者的臨床資料,該試驗獲得中南大學湘雅三醫院醫學倫理委員會批準。具體入排標準如下:

納入標準:① 符合 2014 年國際抗癲癇聯盟癲癇(ILAE)診斷標準;② 抗癲癇藥選擇應用符合 ILAE 的發作分型要求;③ 單藥治療且最低日劑量不低于 50% DDD(defined daily dose)值;④ 評價時限要求使用藥物時間超過三倍發作間期,或者大于 12 個月(首次發作即符合用藥控制發作標準的患者)。

排除標準:① 中樞神經系統中存在進行性病灶;② 藥物治療依從性差;③ 資料不完整、不準確、不配合;④ 酗酒或者濫用藥物;⑤ 合并其他用藥,療效無法判斷者。

1.2 判斷標準與分組

以觀察期內發作次數是否減少≥75% 為標準,評價該治療藥物療效;按此標準對接受治療的病例分為二組,即發作減少≥75% 為初始單藥治療有效組,否則視為單藥治療失敗組。具體技術路線圖如圖 1。

圖1

技術路線圖

Figure1.

The flow chart

圖1

技術路線圖

Figure1.

The flow chart

1.3 主要收集的臨床資料

資料收集主要包括以下幾項:

一般資料:包括患者的性別、始發年齡、發病與開始接受治療時間間隔、治療前發作次數、是否睡眠中發作、發作先兆、多種形式發作(同一患者至少存在≥2 種發作類型)、家族史、服藥前是否出現過至少一次癲癇持續狀態(按照 2015 年 ILAE 相關標準分為 T1 和 T2 時間兩類[10])、高熱驚厥史、腦損害(包括腦外傷、腫瘤、顱內感染、腦血管意外等)等 12 項。

實驗室資料:包括腦電圖(EEG)與核磁共振(MRI)影像學檢查。其中 EEG 資料要求至少 4 小時以上含睡眠時相的 EEG 信息,并對是否出現癇性波、癲癇波的出現的頭皮定位、睡眠期是否出現癇性波、背景活動波型、局灶性慢波、廣泛性慢波等 6 項指標納入分析。

MRI(Siemens 3.0T)影像學指標:有無異常病灶、病灶部位(額葉病灶、顳葉病灶、頂葉病灶、枕葉病灶、其他部位病灶)、病灶性質(例如海馬硬化)等。

1.4 統計學方法

采用 SPSS 24.0 統計軟件進行數據分析。計數資料采用% 描述,計量資料采用(均數±標準差)描述。單因素分析中分類變量采用 χ2 檢驗(以 P值<0.1 為差別具有統計學意義)。把單因素分析中所得的差異性因素再納入二元 Logistic 回歸分析,以 P值<0.05 為差別具有統計學意義,篩選出獨立危險因素,并以回歸方程中 β 值大小分別對各獨立危險因素進行賦值,構建評分量表。計算各評分點對應的敏感度和特異度,繪制受試者工作曲線(ROC curve),計算出曲線下面積(AUC),選擇合適的臨界值。

2 結果

2.1 基本信息

共納入統計分析患者 189 例,其中男 103 例(54.5%)、女 86 例(45.5%)。其中單藥治療有效組 138 例(73%),單藥治療失敗組 51 例(27%)。初始發病年齡≤14 歲的患者共計 70 例(37%),其中單藥治療失敗有 22 例(43.1%)。>14 歲患者共計 119 例(63%),而單藥治療失敗患者占 29 例(56.9%)。≤14 歲患者與>14 歲患者兩組之間在單藥治療反應之間差異無統計學意義(P=0.291)。最小隨訪時間為 12 個月,平均隨訪時間為(31.5±20.45)個月。初始單藥治療失敗組發病與開始治療時間間隔中位數為 1 年;單因素分析發現,治療與發病間隔>1 年、治療前發病次數≥7 次、有多種形式發作、家族史、癲癇持續狀態(T1)、癲癇持續狀態(T2)、腦損害、腦電圖癲癇樣放電位置、核磁有無病灶、其他部位病灶、海馬硬化等 11 個參數兩組之間差別有意義,見表 1。

2.2 獨立危險因素

將上述 11 個參數再納入二元 Logistic 回歸可知:有多種形式發作[OR=3.510,95%CI (1.451,8.494)]、癲癇持續狀態 T2[OR=4.201,95%CI(1.814,9.732)]、腦損害史[OR=2.230,95%CI(1.037,4.794)]、治療前發病次數≥7 次[OR=3.733,95%CI(1.737,8.022)]是單藥治療失敗的獨立危險因素(表 2)。

2.3 預測量表的構建與效度檢驗

利用回歸方程中的 β 值對各因素進行賦值后構建所到癲癇患者初始單藥治療失敗的評分量表(表 3)。計算各評分點下的敏感性與特異性,繪制 ROC 曲線(圖 2),最大曲線下面積(AUC)為 0.779,此時臨界值定為 6 分,靈敏度 0.314;特異度 0.957。

圖2

初始單藥治療失敗預測模型 ROC 曲線

Figure2.

The ROC curve of Initial monotherapy failure prediction model

圖2

初始單藥治療失敗預測模型 ROC 曲線

Figure2.

The ROC curve of Initial monotherapy failure prediction model

3 討論

本研究表明,約有 73% 癲癇患者使用單藥治療可實現發作減少≥75%,甚至達到無發作,但仍有 27% 患者控制情況差。結合既往的研究,首次單藥治療可實現 47% 左右的無發作;若初始單藥治療失敗后,第二種藥物控制病情的概率降至 11.6%~13%,而第三種則為 1%~4.4%[2,3]。這表明,單藥治療的優勢是有限的,及早的藥物聯用可能更有效[9]。從而減少反復的癲癇發作對于患者心理、精神、身體健康及壽命等損害[11]。

以往認為,單藥治療具有更利于評估療效、減輕毒副作用、減少成本等優勢,而聯合治療則相對較差[12]。近年來,有研究發現,隨著新型 AEDs 種類不斷增多,作用機制呈多靶點,聯合用藥方案逐漸引起大家的重視[1, 8, 9]。以往對于多藥聯合治療的批判:副作用發生率高、生活質量低下、藥物依從性差,目前越來越多的研究開始質疑這些觀點[5-8]。部分研究顯示,聯合藥物治療的有效率好于單藥[13]。甚至有研究認為在特定環境下初始治療即可采用聯合藥物治療方案[7]。可見,及早采用聯合治療方案已成為人們探討的熱點。

研究表明,抗癲癇藥物療效與病因有關。按目前癲癇的病因可分為遺傳性、結構性、代謝性、感染性、免疫性和未知六大類[14],一般無明確病因的患者較有明確病因者容易控制[15,16]。本研究結果可見,有腦損害史是患者初始單藥治療失敗的獨立危險因素之一,與之前的研究結果相符。有多種形式發作的患者提示藥物療效欠佳也在多個報道中有提及[2,16],本研究提示有多種發作形式的患者單藥治療失敗的概率是單一發作形式患者的 3.51 倍。而治療前發作次數較多的癲癇患者藥物療效一般都較差[2,17,18],這可能與“點燃現象”存在相關性[6]。但是目前研究對于治療前發作次數的臨界點的大小的選擇仍存在較大爭議,本研究組單藥治療失敗治療前中位發作次數為 7 次,且結合 AUC 結果,采用治療前發作次數≥7 次為臨界點,也是適當的。癲癇持續狀態通常是患者癇性網絡興奮易化過度或內源性抑制機制的能力缺失導致的[19],可分為 T1 和 T2 兩個階段。癲癇發作持續一定時間會導致神經元死亡、神經元損傷和神經網絡的改變[10]。它的出現達到 T2 時間點時提示癲癇發作藥物療效反應較其他癲癇患者更差[11,16,17,18],該觀點也被本研究所證實。

本研究根據所篩選出的四項獨立危險因素建立的預測單藥治療失敗的評分量表,其 ROC 曲線下面積為 0.779,具有中等水平的識別和預測能力,界點值為 6 分,此時特異度為 0.957。雖然評分表敏感度相對較低,但是特異度很高,便于臨床應用時減少錯判,意味著若患者評分>6 分,其單藥治療失敗概率高,及早采用聯合治療是合適的。

本研究雖為回顧性,樣本量也相對較少,但所獲得數據反映目前癲癇患者真實治療狀況,屬于真世界研究,結果的可靠性是好的。當然,仍需要大樣本、多中心的前瞻性的臨床研究來驗證和完善該預測體系。但該評分系統在現有公認的初始單藥治療的背景下,能早期識別單藥治療療效差的患者,為后續藥物調整提供參考意義。

4 結論

AEDs 治療是抗癲癇治療的基石。盡管單藥治療具有很大的優勢,但聯合用藥亦難以避免。本研究所構建的評價量表,為盡早 AEDs 的聯合應用提供依據,有較大臨床應用價值。