引用本文: 張冰清, 王海祥, 豐倩, 賀晶, 林久鑾, 柏建軍, 周文靜. 立體定向腦電圖引導下射頻熱凝消融治療結節性硬化相關癲癇的研究. 癲癇雜志, 2024, 10(3): 221-227. doi: 10.7507/2096-0247.202403015 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

結節性硬化綜合征(Tuberous sclerosis complex,TSC)是一種多系統、常染色體顯性遺傳性神經皮膚綜合征,發病率為1/13 000~1/6 000[1],中國約有140 000例TSC患者[2]。這些患者中約85%攜帶TSC1或TSC2基因的致病性變異,TSC1基因位于染色體9q34,編碼錯構瘤蛋白,TSC2基因位于16p13.3,編碼結節蛋白[3]。TSC在神經系統中的臨床表現主要包括癲癇發作、精神障礙和智力障礙[2-3]。癲癇是最常見的神經系統表現,發生在80%~90%的TSC患者中[4],其中超過一半的患者發展為藥物難治性癲癇[5-7]。這些患者的癲癇手術已被證明可得到50%~60%的癲癇發作控制,并隨后改善患者生活質量和神經認知功能[8-9]。然而,TSC的術前評估存在許多困難,癲癇手術的主要挑戰是識別致癇結節。絕大多數TSC患者的皮質結節不是一個,多個皮質結節存在于一側或雙側半球,大多數皮質結節與癲癇放電和癲癇發作無關[10]。因此,在TSC患者中,經常需要有創性顱內電極腦電圖來確定致癇結節以及致癇結節的切除范圍[11]。

立體定向腦電圖(Stereoelectroencephalography,SEEG)引導下射頻熱凝消融術(Radiofrequency thermocoagulation,RF-TC)通過對癲癇發作起始區(Seizure onset zone,SOZ)進行靶向射頻熱凝消融術來控制癲癇發作[12]。研究發現,SEEG引導下RF-TC在腦皮質發育不良、腦室周圍結節性異位癥、下丘腦錯構瘤均有一定療效,尤其適用于腦室周圍結節性異位癥、下丘腦錯構瘤引起的癲癇。TSC引起的癲癇在影像上表現為多個病灶,且常伴有多結節放電,SEEG對TSC引起的癲癇有其獨到的優勢。基于這些研究,本研究回顧分析通過SEEG引導下RF-TC治療TSC相關癲癇的效果,并探討SEEG引導下RF-TC治療反應對后續手術治療效果的預測。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性納入2014年1月—2023年1月在清華大學玉泉醫院神經外科采用SEEG引導下RF-TC治療TSC相關癲癇的患者。納入標準:① 符合最新TSC診斷的國際標準[13],經過無創性術前評估檢查不能確定致癇結節;② 進行了SEEG電極植入,且電極植入后根據SEEG結果進行至少1次射頻熱凝毀損;③ 熱凝后隨訪時間超過1年;④ 患兒或患兒監護人知情并同意參加本研究。術前評估資料包括:詳細的病史、頭部3T磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)檢查、腦正電子發射計算機斷層顯像(Positron emission tomography computed tomography,PET-CT)檢查、長程視頻腦電圖監測及神經心理檢查。本研究通過清華大學玉泉醫院醫學倫理委員會批準(批準文號:KY2023-079-01)。

1.2 SEEG電極置入及記錄

SEEG電極的埋置方法為由華科精準(北京)醫療科技有限公司生產的Sinovation機器人引導下的立體定向電極置入[13]。根據術前評估資料設計SEEG電極置入方案。電極置入術后立即行薄層CT掃描,將術后CT與術前T1-3D MRI圖像自動配準融合,導入Sino軟件,從而得到每根電極每個觸點的坐標。患者 SEEG 電極置入后進行長程視頻腦電監測,采用 256 導聯日本光電腦電圖儀(Nihon-Kohden,日本)進行記錄,采樣頻率2 000 Hz。

1.3 射頻熱凝消融術

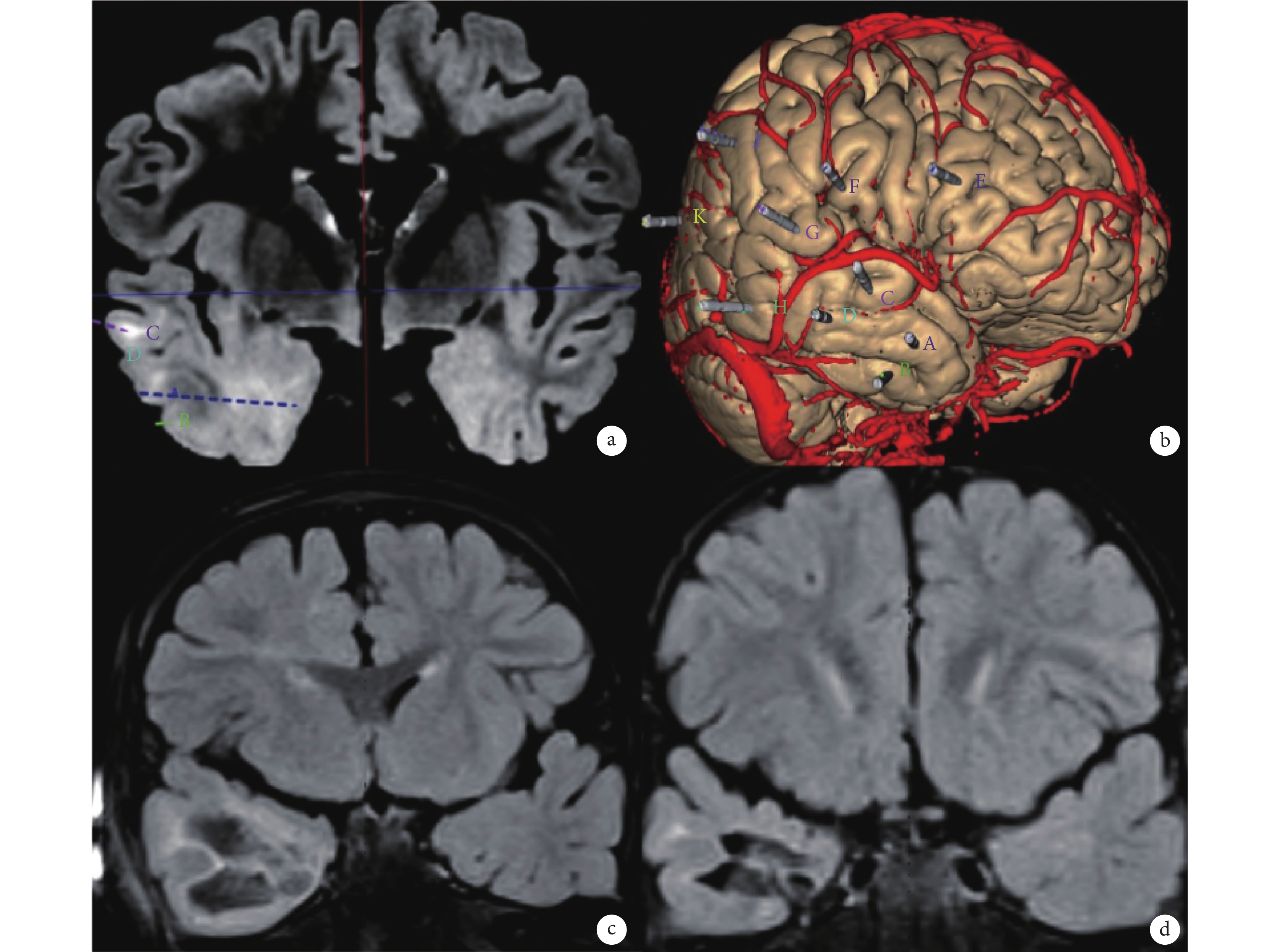

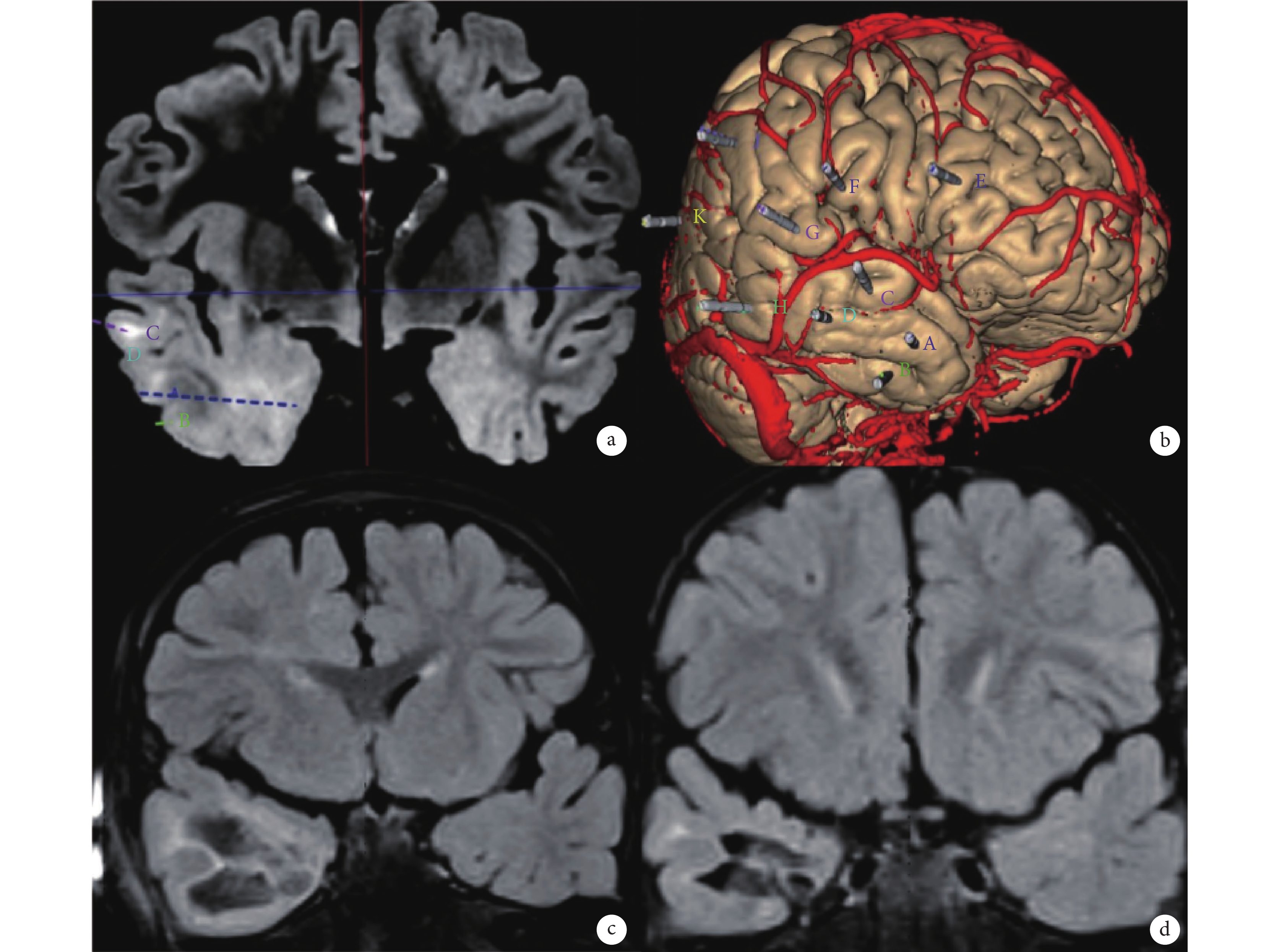

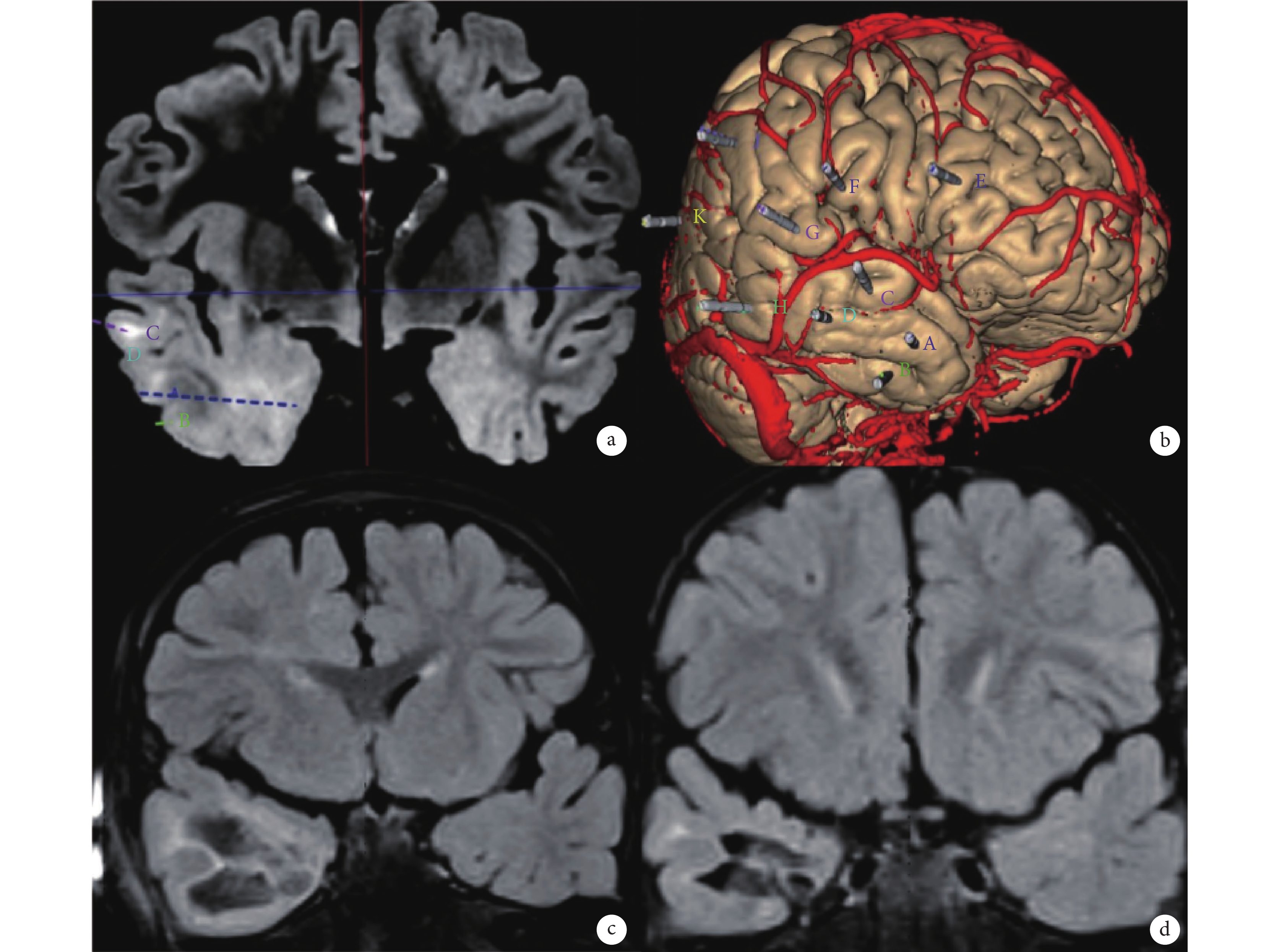

SEEG記錄3次以上慣常發作后行大腦皮質電刺激,結合發作間歇期和發作期SEEG特點及癥狀學、影像學結果確定發作起始區和癲癇擴散區域,去除靠近血管的電極觸點,確定熱凝電極觸點。射頻熱凝毀損過程同步記錄其余非毀損觸點腦電圖信號。電極觸點接入射頻熱凝毀損儀前均進行電阻測定,電阻在5 kΩ以下。射頻熱凝參數:同根電極相鄰兩觸點熱凝,功率為10W,持續時間30 s。RF-TC后繼續監測腦電圖24 h以上,拔除電極后1周內復查頭部MRI。圖1為病例1射頻毀損過程及熱凝后頭部MRI結果。

圖1

SEEG引導下RF-TC

圖1

SEEG引導下RF-TC

a. 頭部MRI T2 Flair冠狀位顯示右顳多發結節及電極路徑;b. SEEG電極置入在3D個體腦表面位置;c. RF-TC后7天(電極拔除后3天)頭部MRI結果,右顳熱凝毀損后改變及周圍腦組織水腫;d. RF-TC后1年復查頭部MRI,右顳熱凝毀損后改變

1.4 隨訪及預后

RF-TC后3、6 個月以及1年門診復查,包括腦電圖和頭部MRI。預后采用Engel分級標準進行評估,其中I級:發作完全消失或僅有先兆發作;Ⅱ級:發作極少(≤3次/年);Ⅲ級:發作>3次/年,但發作減少≥75%;Ⅳ級:發作減少<75%。RF-TC治療有效組包括Engel I、Ⅱ和Ⅲ級患者,RF-TC無效組為Engel Ⅳ級患者。

1.5 統計學方法

應用SPSS 25.0軟件進行統計學分析,計數資料以百分率表示,組間比較采用 Fisher’s精確檢驗, P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

共納入59例患者,其中男34例、女25例。53例(89.83%)患者進行了基因篩查,其中TSC1陽性28例(52.83%)、TSC2陽性21例(39.62%)、陰性4例(7.54%),其中新生突變33例(67.34%)。起病年齡0.3~156.0月齡(中位數12月齡),SEEG時年齡2.08~29.42歲(中位數4.92歲)。患者發作頻率:每天發作45例,每周發作10例,每個月發作4例。局灶性發作50例,痙攣發作9例(15.25%)。頭皮腦電圖間歇期放電可以輔助定側/定位23例(38.98%)、發作期腦電圖起始可以輔助定側/定位51例(86.44%)、發作期癥狀定側/定位27例(45.76%)。SEEG電極置入側別:9例左側半球置入、13例右側半球置入、37例雙側半球置入。電極置入數量7~17根,平均11.74根;電極置入觸點數量86~238個觸點,平均149.34個觸點。詳見表1。

2.1 SEEG結果及RF-TC范圍確定

根據SEEG發作期起始是否局灶分為:發作起始于單結節38例(64.4%)、單側多結節起源14例(23.73%)、雙側多結節起源7例(11.86%)。結合SEEG間歇期放電、顱內電極皮層電刺激結果確定RF-TC毀損范圍:包括發作起始結節,持續性癲癇樣放電結節。

2.2 RF-TC臨床療效及其相關不良事件

所有患者隨訪時間12~81個月,隨訪超過24個月51例患者,截止2023年12月31日末次隨訪,共21例患者無發作(35.59%)。RF-TC后3個月無發作37例(62.71%),6個月無發作31例(52.54%),12個月無發作29例(49.15%),24~81個月無發作20例(39.21%)。11例患者在RF-TC后發作減少75%以上,余11例患者在RF-TC后發作變化不明顯。RF-TC有效組48例(81.35%),RF-TC無效組11例(18.65%)。

59例患者RF-TC過程順利,熱凝過程及熱凝后均無手術并發癥,部分患者熱凝過程有一過性視覺先兆、一側肢體麻木,熱凝結束后消失;3例患者在RF-TC后出現一側肢體或手無力現象,均在RF-TC后3~7天恢復至術前。拔除電極后3天復查頭部MRI未見明顯出血(圖1)。

2.3 RF-TC療效與患者手術預后分析

58例患者通過RF-TC、外科手術切除結節或頭部MRI引導下LITT治療后45例無發作(76.27%)。在48例RF-TC有效患者中,RF-TC后21例無發作未進行進一步的外科手術治療,余27例患者中,1例患者因多結節起源未進行外科進一步手術治療,2例出現其它結節起源發作待再次評估,2例復發后待手術,余22例患者進行局灶性單結節或多結節切除或LITT,術后19例無發作(86.36%)。11例RF-TC后無效患者,1例為多結節起源不能進行切除性手術,余10例患者進行了局灶性單結節或多結節切除或LITT,術后5例無發作(50%),兩組之間有顯著性差異(P<0.05)。

3 討論

TSC 是一種累及多個器官的遺傳性疾病,癲癇發作是其常見神經系統表現。手術切除致癇結節是治療TSC相關難治性癲癇的有效手段。對于難以定位的TSC相關癲癇患者,SEEG具有獨到優勢,在定位致癇結節的同時還可以對致癇結節進行熱凝消融來觀察療效。雖然切除手術已應用于 TSC 癲癇患者并取得了良好的療效,但SEEG引導下RF-TC對TSC相關癲癇的療效尚需要探索。本研究報道59例TSC相關癲癇患者SEEG 引導下RF-TC治療后的結果,證實SEEG 引導的射頻熱凝療法是一種安全且有效的技術,80%以上患者發作有改善,RF-TC后短期無發作率在60%以上,1年無發作率49.15%,2年以上無發作率39.21%。

在對非侵入性術前評估后仍不能明確發作起源,則必須進行顱內電極記錄[14]。頭部MRI發現可疑單個病灶多預示經顱內電極后致癇灶定位更明確[15]。然而,TSC患者幾乎均存在多個皮質結節,因此在TSC相關難治性癲癇患者中更多地使用顱內電極記錄。SEEG通過立體定向技術在雙側半球多個腦區置入多根電極,從三維空間記錄癲癇發作,其具有微創、耐受性好、并發癥少等優點,可不受解剖位置的限制,多個結節置入電極,到達深部或大腦半球內側面及腦溝裂的結節,能更好地詮釋解剖電臨床關系。結合本研究數據,通過SEEG指導的癲癇外科治療,治療無發作率為76.27%,SEEG可能更適于TSC所致難治性癲癇的術前評估[13]。

SEEG引導的RF-TC是一種區域性治療,雖然毀損范圍與頭MRI引導下的RF-TC毀損比沒有優勢。但LITT無法在同一立體定向技術中獲取患者的顱內腦電圖信號,以確定致癇區,只適用于致癇病灶明確的較小病變。對于致癇結節不明確的局灶性難治性癲癇患者來說,SEEG引導下RF-TC以定位致癇結節為主,熱凝毀損致癇結節治療為輔更具臨床實用性。本研究數據顯示RF-TC后發作有改善患者通過局灶性單結節或多結節切除或LITT后無發作率明顯高于RF-TC無效組。且SEEG引導下RF-TC可以在不同腦區、雙側半球多結節熱凝,在熱凝發作起始結節的同時,可以熱凝有腦電圖發作的結節、間歇期持續或頻繁癲癇樣放電的潛在致癇結節。

本研究尚存在一定局限性,自啟動RF-TC研究至今,本研究的RF-TC方案做法有所改變。事實上,在最初的2年里,SEEG引導下的射頻消融治療主要在發作起始皮質結節,隨著隨訪的延長,本研究發現部分患者原有發作控制,而出現其它皮質結節起源的發作。因此,近幾年RF-TC范圍除了發作起源結節還包括了發作間歇期放電明顯或持續存在的皮質結節。

綜上,本研究通過觀察SEEG引導下RF-TC在59例TSC相關難治性癲癇患者中的治療效果,證實了SEEG在TSC相關難治性癲癇定位的價值及RF-TC在TSC相關難治性癲癇治療的有效性和安全性,并可以指導未來切除性手術策略的制定并判斷預后。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

結節性硬化綜合征(Tuberous sclerosis complex,TSC)是一種多系統、常染色體顯性遺傳性神經皮膚綜合征,發病率為1/13 000~1/6 000[1],中國約有140 000例TSC患者[2]。這些患者中約85%攜帶TSC1或TSC2基因的致病性變異,TSC1基因位于染色體9q34,編碼錯構瘤蛋白,TSC2基因位于16p13.3,編碼結節蛋白[3]。TSC在神經系統中的臨床表現主要包括癲癇發作、精神障礙和智力障礙[2-3]。癲癇是最常見的神經系統表現,發生在80%~90%的TSC患者中[4],其中超過一半的患者發展為藥物難治性癲癇[5-7]。這些患者的癲癇手術已被證明可得到50%~60%的癲癇發作控制,并隨后改善患者生活質量和神經認知功能[8-9]。然而,TSC的術前評估存在許多困難,癲癇手術的主要挑戰是識別致癇結節。絕大多數TSC患者的皮質結節不是一個,多個皮質結節存在于一側或雙側半球,大多數皮質結節與癲癇放電和癲癇發作無關[10]。因此,在TSC患者中,經常需要有創性顱內電極腦電圖來確定致癇結節以及致癇結節的切除范圍[11]。

立體定向腦電圖(Stereoelectroencephalography,SEEG)引導下射頻熱凝消融術(Radiofrequency thermocoagulation,RF-TC)通過對癲癇發作起始區(Seizure onset zone,SOZ)進行靶向射頻熱凝消融術來控制癲癇發作[12]。研究發現,SEEG引導下RF-TC在腦皮質發育不良、腦室周圍結節性異位癥、下丘腦錯構瘤均有一定療效,尤其適用于腦室周圍結節性異位癥、下丘腦錯構瘤引起的癲癇。TSC引起的癲癇在影像上表現為多個病灶,且常伴有多結節放電,SEEG對TSC引起的癲癇有其獨到的優勢。基于這些研究,本研究回顧分析通過SEEG引導下RF-TC治療TSC相關癲癇的效果,并探討SEEG引導下RF-TC治療反應對后續手術治療效果的預測。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性納入2014年1月—2023年1月在清華大學玉泉醫院神經外科采用SEEG引導下RF-TC治療TSC相關癲癇的患者。納入標準:① 符合最新TSC診斷的國際標準[13],經過無創性術前評估檢查不能確定致癇結節;② 進行了SEEG電極植入,且電極植入后根據SEEG結果進行至少1次射頻熱凝毀損;③ 熱凝后隨訪時間超過1年;④ 患兒或患兒監護人知情并同意參加本研究。術前評估資料包括:詳細的病史、頭部3T磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)檢查、腦正電子發射計算機斷層顯像(Positron emission tomography computed tomography,PET-CT)檢查、長程視頻腦電圖監測及神經心理檢查。本研究通過清華大學玉泉醫院醫學倫理委員會批準(批準文號:KY2023-079-01)。

1.2 SEEG電極置入及記錄

SEEG電極的埋置方法為由華科精準(北京)醫療科技有限公司生產的Sinovation機器人引導下的立體定向電極置入[13]。根據術前評估資料設計SEEG電極置入方案。電極置入術后立即行薄層CT掃描,將術后CT與術前T1-3D MRI圖像自動配準融合,導入Sino軟件,從而得到每根電極每個觸點的坐標。患者 SEEG 電極置入后進行長程視頻腦電監測,采用 256 導聯日本光電腦電圖儀(Nihon-Kohden,日本)進行記錄,采樣頻率2 000 Hz。

1.3 射頻熱凝消融術

SEEG記錄3次以上慣常發作后行大腦皮質電刺激,結合發作間歇期和發作期SEEG特點及癥狀學、影像學結果確定發作起始區和癲癇擴散區域,去除靠近血管的電極觸點,確定熱凝電極觸點。射頻熱凝毀損過程同步記錄其余非毀損觸點腦電圖信號。電極觸點接入射頻熱凝毀損儀前均進行電阻測定,電阻在5 kΩ以下。射頻熱凝參數:同根電極相鄰兩觸點熱凝,功率為10W,持續時間30 s。RF-TC后繼續監測腦電圖24 h以上,拔除電極后1周內復查頭部MRI。圖1為病例1射頻毀損過程及熱凝后頭部MRI結果。

圖1

SEEG引導下RF-TC

圖1

SEEG引導下RF-TC

a. 頭部MRI T2 Flair冠狀位顯示右顳多發結節及電極路徑;b. SEEG電極置入在3D個體腦表面位置;c. RF-TC后7天(電極拔除后3天)頭部MRI結果,右顳熱凝毀損后改變及周圍腦組織水腫;d. RF-TC后1年復查頭部MRI,右顳熱凝毀損后改變

1.4 隨訪及預后

RF-TC后3、6 個月以及1年門診復查,包括腦電圖和頭部MRI。預后采用Engel分級標準進行評估,其中I級:發作完全消失或僅有先兆發作;Ⅱ級:發作極少(≤3次/年);Ⅲ級:發作>3次/年,但發作減少≥75%;Ⅳ級:發作減少<75%。RF-TC治療有效組包括Engel I、Ⅱ和Ⅲ級患者,RF-TC無效組為Engel Ⅳ級患者。

1.5 統計學方法

應用SPSS 25.0軟件進行統計學分析,計數資料以百分率表示,組間比較采用 Fisher’s精確檢驗, P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

共納入59例患者,其中男34例、女25例。53例(89.83%)患者進行了基因篩查,其中TSC1陽性28例(52.83%)、TSC2陽性21例(39.62%)、陰性4例(7.54%),其中新生突變33例(67.34%)。起病年齡0.3~156.0月齡(中位數12月齡),SEEG時年齡2.08~29.42歲(中位數4.92歲)。患者發作頻率:每天發作45例,每周發作10例,每個月發作4例。局灶性發作50例,痙攣發作9例(15.25%)。頭皮腦電圖間歇期放電可以輔助定側/定位23例(38.98%)、發作期腦電圖起始可以輔助定側/定位51例(86.44%)、發作期癥狀定側/定位27例(45.76%)。SEEG電極置入側別:9例左側半球置入、13例右側半球置入、37例雙側半球置入。電極置入數量7~17根,平均11.74根;電極置入觸點數量86~238個觸點,平均149.34個觸點。詳見表1。

2.1 SEEG結果及RF-TC范圍確定

根據SEEG發作期起始是否局灶分為:發作起始于單結節38例(64.4%)、單側多結節起源14例(23.73%)、雙側多結節起源7例(11.86%)。結合SEEG間歇期放電、顱內電極皮層電刺激結果確定RF-TC毀損范圍:包括發作起始結節,持續性癲癇樣放電結節。

2.2 RF-TC臨床療效及其相關不良事件

所有患者隨訪時間12~81個月,隨訪超過24個月51例患者,截止2023年12月31日末次隨訪,共21例患者無發作(35.59%)。RF-TC后3個月無發作37例(62.71%),6個月無發作31例(52.54%),12個月無發作29例(49.15%),24~81個月無發作20例(39.21%)。11例患者在RF-TC后發作減少75%以上,余11例患者在RF-TC后發作變化不明顯。RF-TC有效組48例(81.35%),RF-TC無效組11例(18.65%)。

59例患者RF-TC過程順利,熱凝過程及熱凝后均無手術并發癥,部分患者熱凝過程有一過性視覺先兆、一側肢體麻木,熱凝結束后消失;3例患者在RF-TC后出現一側肢體或手無力現象,均在RF-TC后3~7天恢復至術前。拔除電極后3天復查頭部MRI未見明顯出血(圖1)。

2.3 RF-TC療效與患者手術預后分析

58例患者通過RF-TC、外科手術切除結節或頭部MRI引導下LITT治療后45例無發作(76.27%)。在48例RF-TC有效患者中,RF-TC后21例無發作未進行進一步的外科手術治療,余27例患者中,1例患者因多結節起源未進行外科進一步手術治療,2例出現其它結節起源發作待再次評估,2例復發后待手術,余22例患者進行局灶性單結節或多結節切除或LITT,術后19例無發作(86.36%)。11例RF-TC后無效患者,1例為多結節起源不能進行切除性手術,余10例患者進行了局灶性單結節或多結節切除或LITT,術后5例無發作(50%),兩組之間有顯著性差異(P<0.05)。

3 討論

TSC 是一種累及多個器官的遺傳性疾病,癲癇發作是其常見神經系統表現。手術切除致癇結節是治療TSC相關難治性癲癇的有效手段。對于難以定位的TSC相關癲癇患者,SEEG具有獨到優勢,在定位致癇結節的同時還可以對致癇結節進行熱凝消融來觀察療效。雖然切除手術已應用于 TSC 癲癇患者并取得了良好的療效,但SEEG引導下RF-TC對TSC相關癲癇的療效尚需要探索。本研究報道59例TSC相關癲癇患者SEEG 引導下RF-TC治療后的結果,證實SEEG 引導的射頻熱凝療法是一種安全且有效的技術,80%以上患者發作有改善,RF-TC后短期無發作率在60%以上,1年無發作率49.15%,2年以上無發作率39.21%。

在對非侵入性術前評估后仍不能明確發作起源,則必須進行顱內電極記錄[14]。頭部MRI發現可疑單個病灶多預示經顱內電極后致癇灶定位更明確[15]。然而,TSC患者幾乎均存在多個皮質結節,因此在TSC相關難治性癲癇患者中更多地使用顱內電極記錄。SEEG通過立體定向技術在雙側半球多個腦區置入多根電極,從三維空間記錄癲癇發作,其具有微創、耐受性好、并發癥少等優點,可不受解剖位置的限制,多個結節置入電極,到達深部或大腦半球內側面及腦溝裂的結節,能更好地詮釋解剖電臨床關系。結合本研究數據,通過SEEG指導的癲癇外科治療,治療無發作率為76.27%,SEEG可能更適于TSC所致難治性癲癇的術前評估[13]。

SEEG引導的RF-TC是一種區域性治療,雖然毀損范圍與頭MRI引導下的RF-TC毀損比沒有優勢。但LITT無法在同一立體定向技術中獲取患者的顱內腦電圖信號,以確定致癇區,只適用于致癇病灶明確的較小病變。對于致癇結節不明確的局灶性難治性癲癇患者來說,SEEG引導下RF-TC以定位致癇結節為主,熱凝毀損致癇結節治療為輔更具臨床實用性。本研究數據顯示RF-TC后發作有改善患者通過局灶性單結節或多結節切除或LITT后無發作率明顯高于RF-TC無效組。且SEEG引導下RF-TC可以在不同腦區、雙側半球多結節熱凝,在熱凝發作起始結節的同時,可以熱凝有腦電圖發作的結節、間歇期持續或頻繁癲癇樣放電的潛在致癇結節。

本研究尚存在一定局限性,自啟動RF-TC研究至今,本研究的RF-TC方案做法有所改變。事實上,在最初的2年里,SEEG引導下的射頻消融治療主要在發作起始皮質結節,隨著隨訪的延長,本研究發現部分患者原有發作控制,而出現其它皮質結節起源的發作。因此,近幾年RF-TC范圍除了發作起源結節還包括了發作間歇期放電明顯或持續存在的皮質結節。

綜上,本研究通過觀察SEEG引導下RF-TC在59例TSC相關難治性癲癇患者中的治療效果,證實了SEEG在TSC相關難治性癲癇定位的價值及RF-TC在TSC相關難治性癲癇治療的有效性和安全性,并可以指導未來切除性手術策略的制定并判斷預后。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。