引用本文: 張琦, 蘇松, 胡萬東, 張歡, 張童, 王亞萍, 任瀛, 趙芬, 張洪偉. ROGDI基因相關Kohlschutter-Tonz 綜合征一例并文獻復習. 癲癇雜志, 2024, 10(5): 464-466. doi: 10.7507/2096-0247.202406009 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

Kohlschutter-Tonz 綜合征(Kohlschutter-Tonz Syndrome,KTS)是一種罕見的常染色體隱性遺傳的外胚層發育不良綜合征,由 Alfried Kohlschütter 和Otmar T?nz于1974年首次報道。本病主要是由于ROGDI基因突變引起,以癲癇發作、全面發育遲緩、牙釉質發育不良為特征[1]。本研究通過全外顯子組測序明確了1例由ROGDI變異所致KTS的患兒,該基因的變異位點既往國內外均未見報道,這拓展了ROGDI基因的變異譜。該研究獲得山東大學附屬兒童醫院醫學倫理委員會審核批準(SDFE-IRB/T-2024053),患兒監護人知情同意。

病例資料 患兒 男,6歲,因“確診癲癇5年余,驚厥發作1天”入院。患兒5年余前(9月齡)出現發熱(39.8℃),伴有驚厥1次,表現為雙眼凝視,口周發紺,呼之不應,持續約10 s緩解,院外予抗感染治療,好轉后再次出現無熱驚厥共4次,伴四肢抖動,頭向一側偏轉,余表現同前。入我院后診斷“癲癇”,予左乙拉西坦控制發作,期間2年未發作,藥物減停后間隔20天出現叢集性驚厥發作,再次入院。患兒出生史無異常,近12月齡會豎頭,1歲余會坐、會爬,1歲半會走、會叫爸媽,現跑步不穩,能說3~4字詞,語言表達欠佳,上幼兒園小班,學習成績差、不會寫字。智力及運動發育均落后于正常同齡兒童。無癲癇家族史。

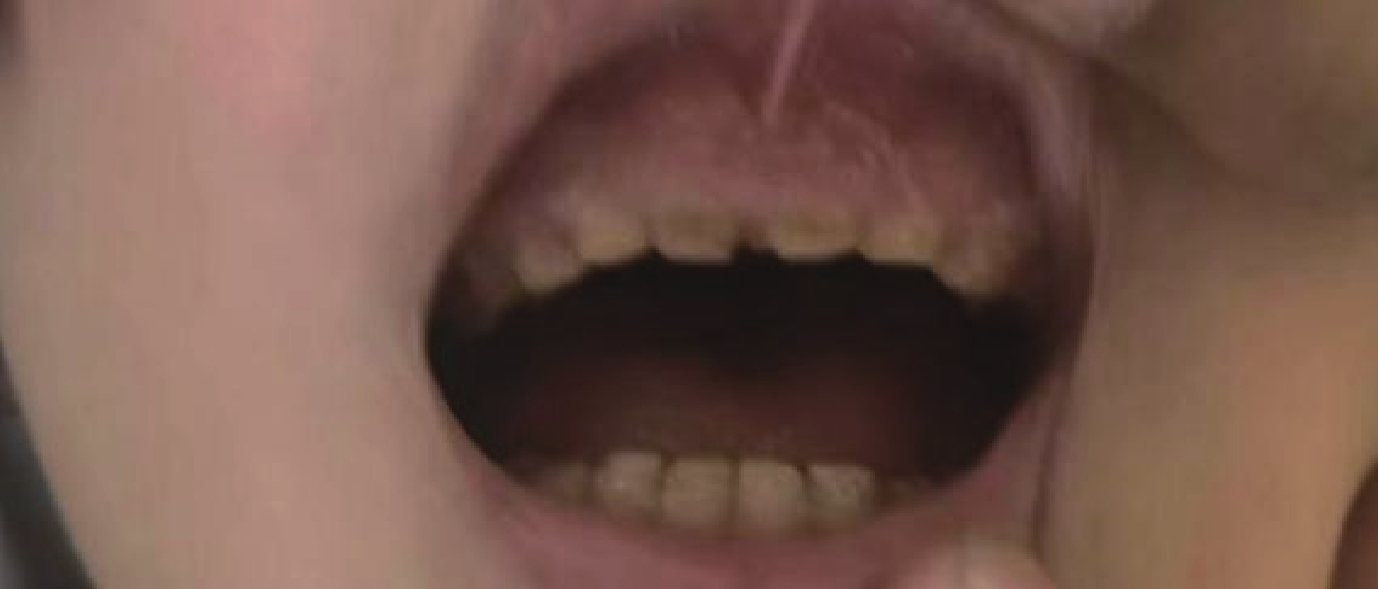

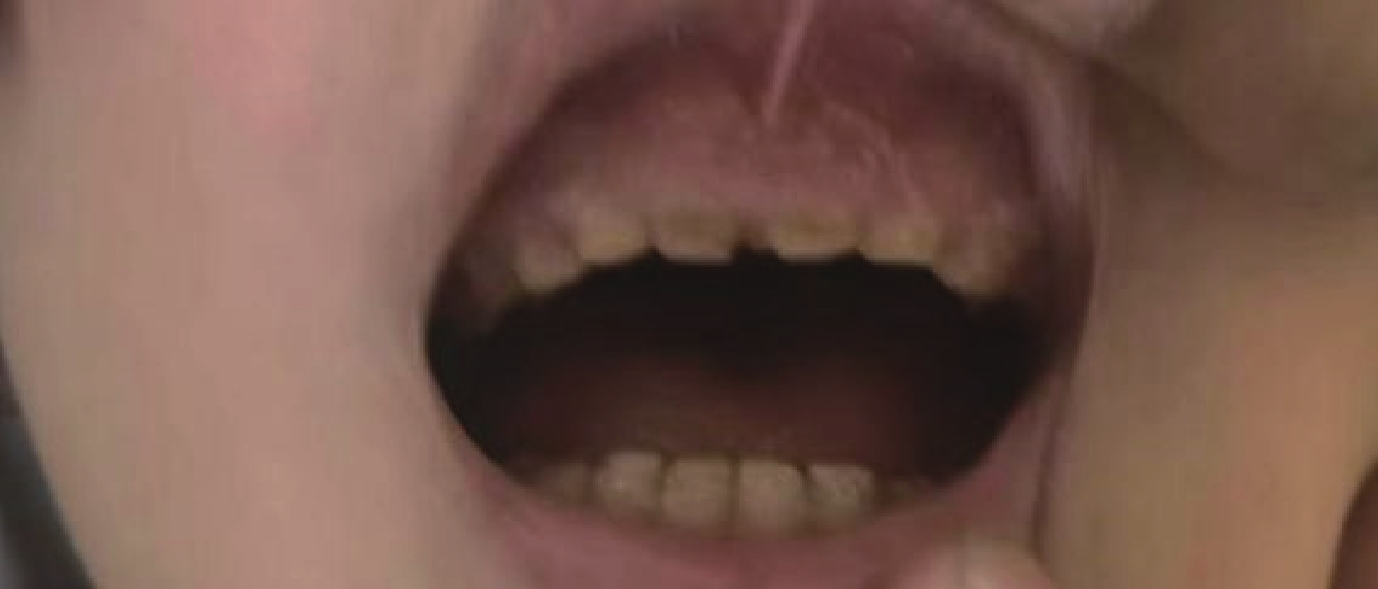

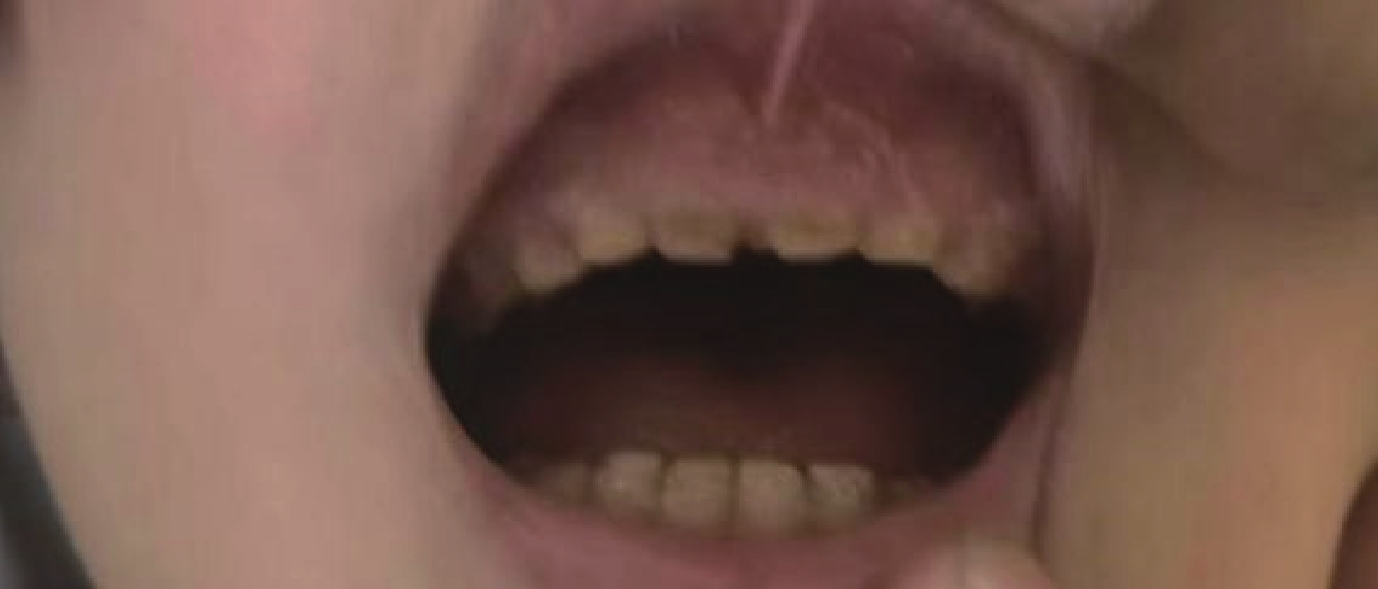

體格檢查:營養良好,發育落后,牙齒色黃,牙體小(圖1)。全身未見皮疹及色素沉著。胸部、心臟及腹部查體未見異常。四肢肌力肌張力正常,腱反射正常,病理征、腦膜刺激征陰性。

圖1

患兒牙釉質發育不良

圖1

患兒牙釉質發育不良

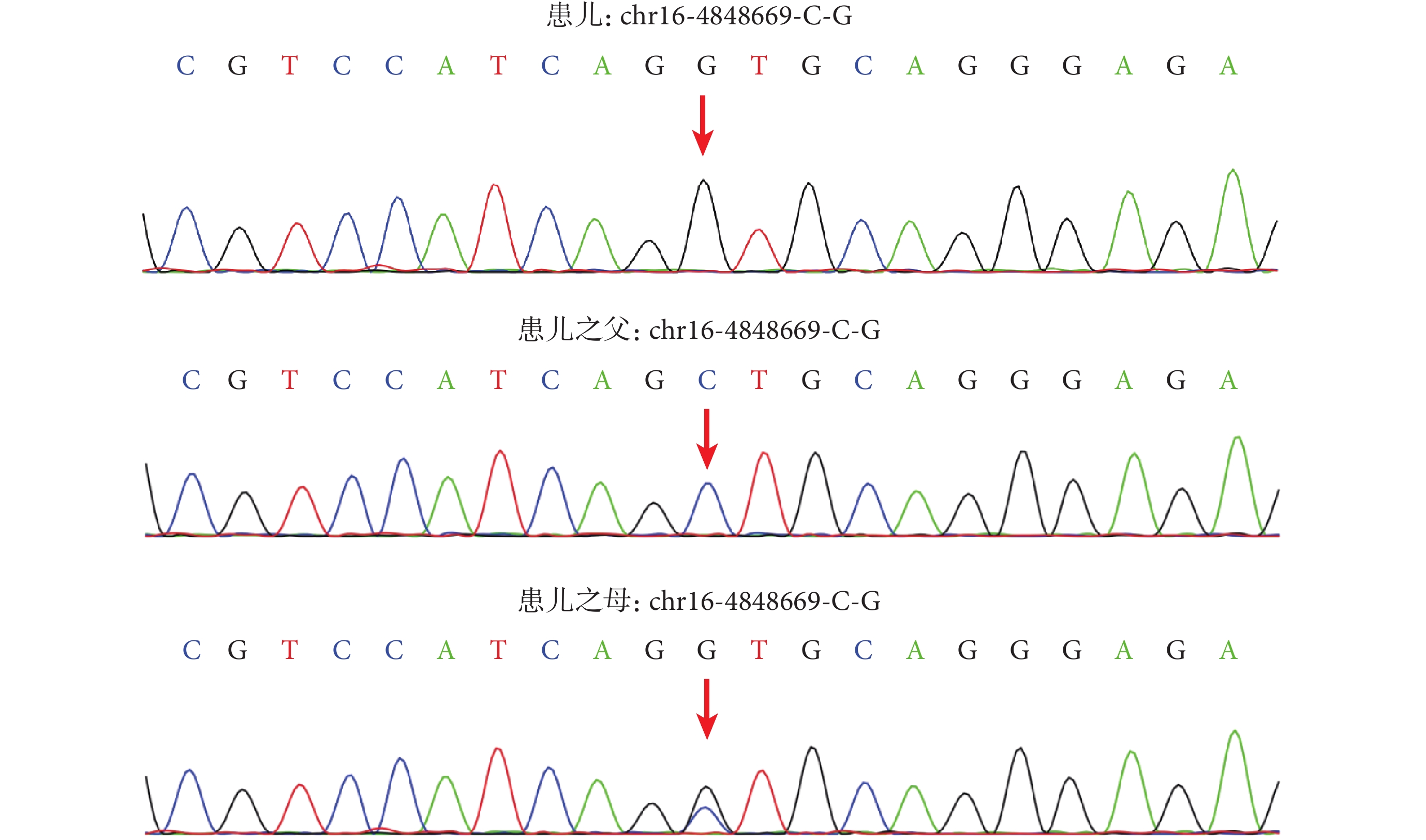

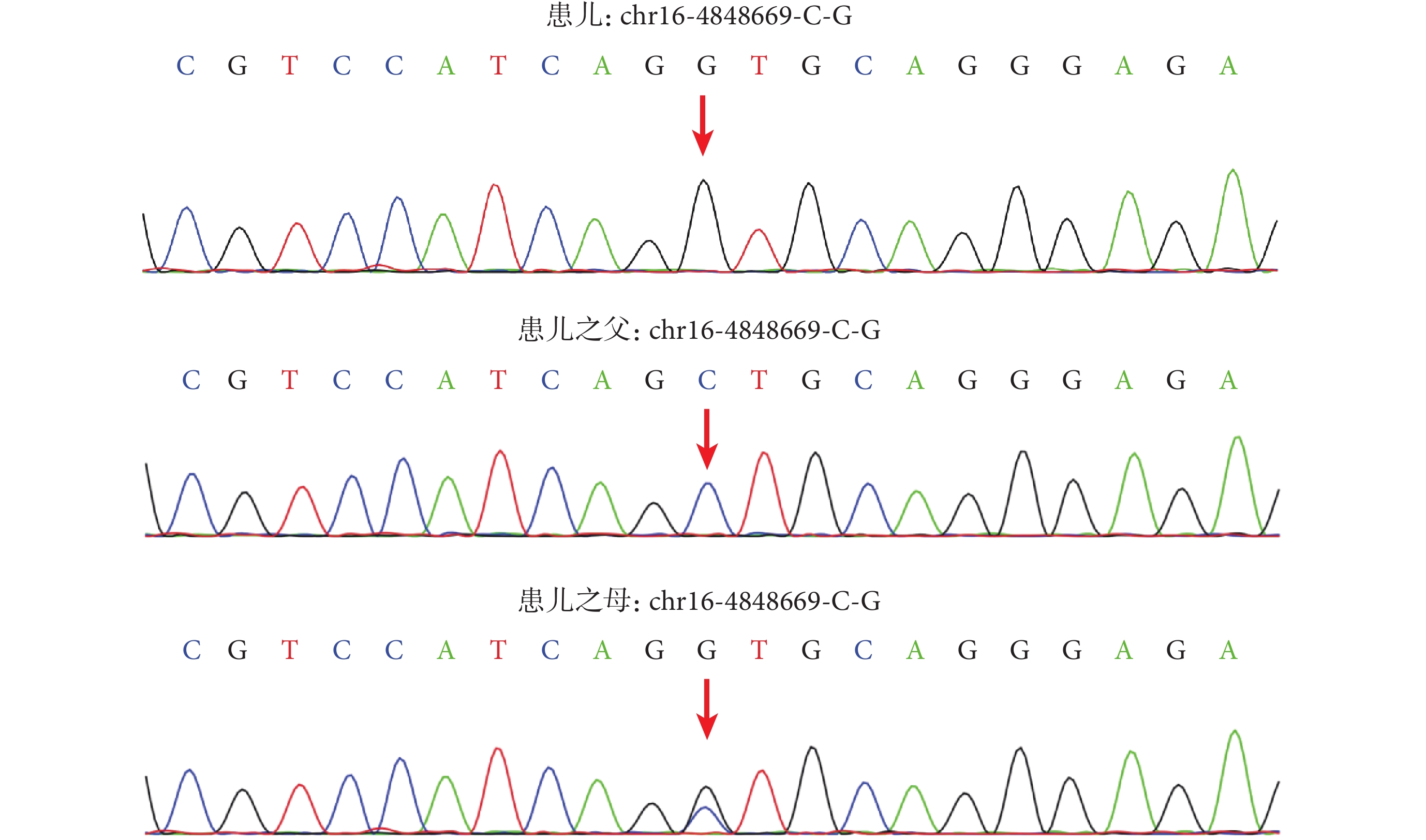

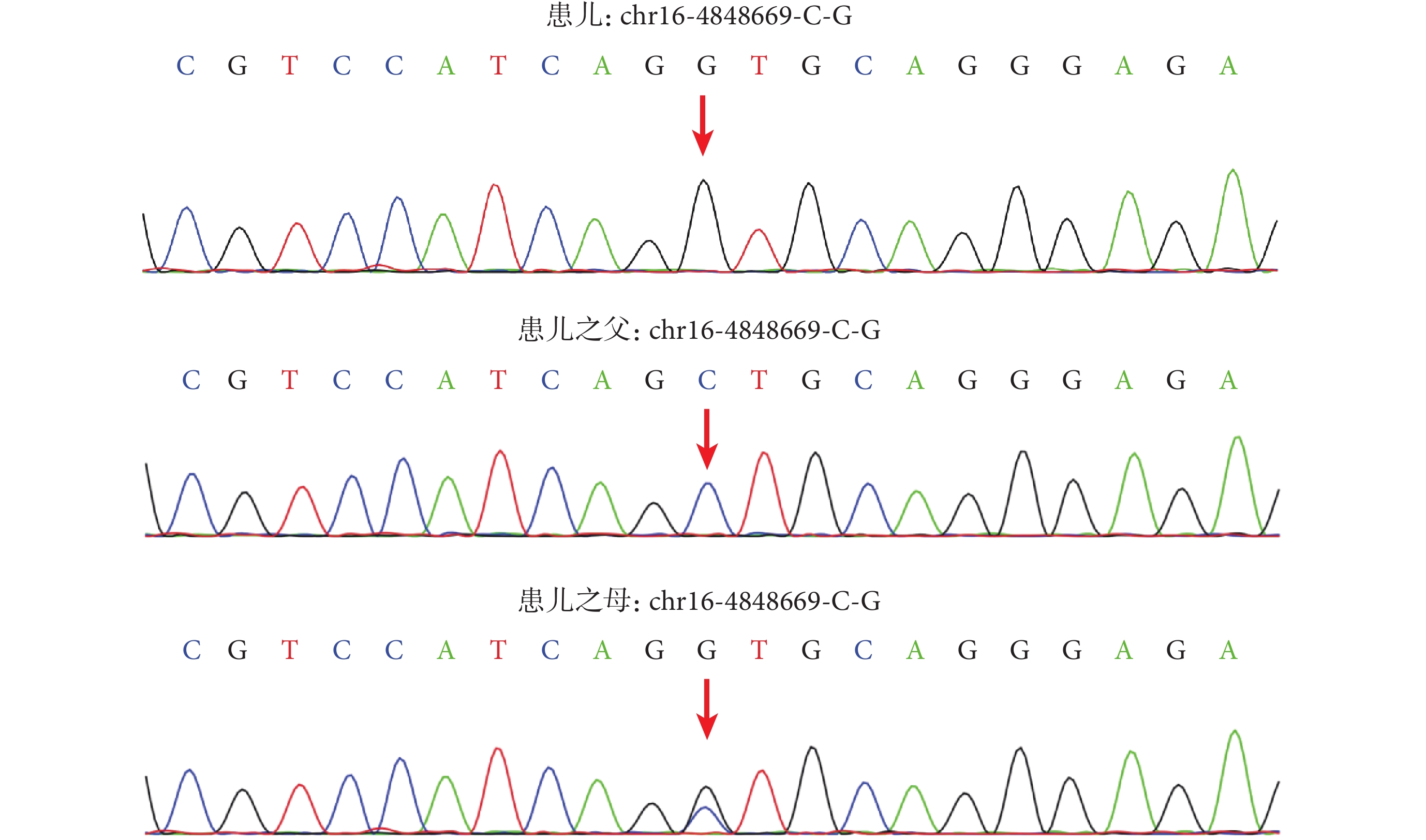

輔助檢查:首次入院時腦脊液細胞數、蛋白、糖及氯化物均正常,顱腦磁共振示部分腦液腔隙較寬,腦實質平掃未見異常。腦電圖示睡眠狀態下,雙側中央、前中顳區中量低-中波幅尖波、棘波及3~4 Hz尖慢、棘慢綜合波非同步(發作間期)發放。血尿篩查未見異常。再次入院后血常規、生化、血沉、血漿氨正常,血乳酸:3 mmol/L。復查顱腦磁共振示雙側腦室稍飽滿,海馬平掃未見異常。腦電圖示背景明顯慢于同齡標準,發作期可見2次強直陣攣發作;發作間期雙側額極、額、前顳、中線區棘波、尖波、尖形慢波、慢波。韋氏兒童智力量表示言語理解指數為 45,知覺推理指數為 45,總智商為 40(評估年齡6歲)。家系全外顯子組測序檢測到ROGDI基因存在1個半合子變異:c.433-1G>C,此序列變化導致ROGDI基因第433位-1位點核苷酸G被替換為 C(c.433-1G>C)。該變異為剪接受體突變。根據《美國醫學遺傳學與基因組學學會 (American College of Medical Genetics and Genomics,ACMG)遺傳變異分類標準與指南》,該變異評級為可能致病(PVS1+ PM2+PM3);屬于常染色體隱性遺傳,一代測序顯示該患兒母親為雜合變異(圖2),但無相關臨床表型,考慮為隱性攜帶者,父親檢測到16p13.3區段存在雜合缺失,該片段包含ROGDI基因,致使患兒遺傳到父親該缺失的片段以及母親的隱性變異,最終出現相應的臨床表型。該基因變異相關疾病與此患兒臨床表現高度吻合,據此判定該變異是導致患兒患病的致病基因,該患兒最終診斷為KTS。

圖2

攜帶ROGDI基因變異的患兒一代驗證圖

圖2

攜帶ROGDI基因變異的患兒一代驗證圖

治療經過:入院后予左乙拉西坦靜點后序貫口服,并加用拉考沙胺控制發作,逐漸增加至維持劑量,至2024年4月,共隨訪1個月,患兒未再驚厥發作。

討論 KTS是一種罕見的常染色體隱性遺傳病,以牙釉質發育不全、全面發育落后、癲癇發作三聯征為主要特點。大部分患兒生后1月齡即開始出現發育遲緩,1歲內出現癲癇發作,并在病程中出現牙釉質發育不良而診斷。且不同患者的臨床表現各異,比如癲癇的起病年齡、發作形式、發作頻率、對抗癲癇發作藥物的反應以及全面發育遲緩的嚴重程度,但引起此類現象的原因尚未可知[1]。Gowda等[2]的研究也證實了上述觀點,所有患者均在1歲內出現癲癇發作以及發育遲緩,牙齒異常主要以成釉不全為主,包括發育不良以及低礦化,這不僅會影響美觀,更會引起牙齒功能的改變,出現齲齒以及牙齒敏感性增加。另有部分患兒以牙釉質發育不良起病,病初于口腔科就診,綜合患兒臨床表型最終診斷為KTS,這也提醒口腔科醫生在接診時需仔細詢問病史,鑒別孤立的牙釉質發育不良、齲齒等疾病,為該病的早期診斷提供依據[3]。本病例中患兒以癲癇發作、發育落后起病,且在1歲內出現上述臨床表現,乳牙萌出時即發現牙釉質發育不良(圖1),這也與既往的研究一致。并且基因檢測發現了與該臨床表型相關的ROGDI基因變異,綜合患兒的臨床表現以及基因檢測結果,最終診斷為KTS。

Tucci等[4]總結了10例家族的臨床表型并通過外顯子及sanger測序,在其中的5個家族里發現了該基因的變異,這也證實了ROGDI基因變異可以引起KTS,同時通過分析發現該基因位于16號染色體。Aswath等[5]以及Jimenez-Armijo等[6]也證實了這一觀點。目前已知ROGDI基因位于16號染色體上,由11個外顯子組成,編碼一個含有287個氨基酸的蛋白,該蛋白在腦和脊髓中高度表達,其功能尚不明確,但有部分學者認為該蛋白負責突觸前的某些信號的轉導[7-9]。Riemann等[10]的研究中通過免疫熒光發現該基因位于突觸中,經過轉染培養的海馬神經元發現該基因在突觸前累積,證明該基因作用于突觸前,并發現該基因表達的蛋白與突觸前末端的某種蛋白作用一致,將其定位于突觸前的末端。由于神經遞質的胞吐作用和突觸囊泡的再循環是突觸成熟時突觸前功能的標志,且成釉細胞是通過胞吐作用分泌某種蛋白促進牙釉質的形成。故ROGDI基因變異可以影響突觸的形成,還可以調控成釉細胞的胞吐作用,從而出現相關的神經及牙齒表型。本患兒乳牙時即發現牙齒小、色黃等牙釉質發育不良的表現,這也與上述結論一致。因為樣本的有限,目前KTS的致病機制尚未完全明確[7,11]。而治療方面僅有Meng等[12]的研究中認為吡侖帕奈降低了癲癇發作頻率并且改善運動發育。由于患兒發作形式不典型及目前有限的報道,該病的治療及預后還沒有相關的定論[2,6,12]。

Meng等[12]還總結了既往已發表過的44例患兒的基因變異位點:c.531+5G>C、c.507del、c.45+9_ 45+20del、c.46-37_ 46-30del、c.286C>T、c.229_230 del、c.366dupA c.45+9_45+20del、c.531+5G>C c.532-2A>T、c.507del、c.469C>T、c.117+1G>T、c.402C>G、c.201-1G>T、c.255+1G>T、c.46-37_ 46-30del,均為遺傳變異。并發現44例患兒均有癲癇發作、發育落后及成釉不全等主要表現,這也與既往的研究一致。本例患兒存在KTS的主要臨床表現,且變異位點c.433-1G>C是既往國內外未報告過,這符合本病的診斷,同時拓展了ROGDI基因的變異譜。

綜上,本研究確診了1例由ROGDI基因變異所致的KTS患兒,拓展了ROGDI基因變異的變異譜。該病目前尚無有效的治療方法,通過患兒典型的臨床表現及遺傳學檢測盡早明確病因,在控制癲癇發作的同時,針對語言及運動落后進行康復治療,另外在疾病初期容易誤診為牙齒衛生問題,并且一些用于控制癲癇發作的藥物,如苯妥英鈉,可能會影響牙周組織的健康,導致牙齦增生,從而強調良好的口腔科管理和隨訪。除此之外,還發現部分患兒共患注意缺陷多動障礙及孤獨癥等,另有部分患兒出現自殘行為、攻擊行為,故推測KTS與共患病之間可能存在聯系,故在治療過程中也應針對共患病進行治療,完善心理疏導。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

Kohlschutter-Tonz 綜合征(Kohlschutter-Tonz Syndrome,KTS)是一種罕見的常染色體隱性遺傳的外胚層發育不良綜合征,由 Alfried Kohlschütter 和Otmar T?nz于1974年首次報道。本病主要是由于ROGDI基因突變引起,以癲癇發作、全面發育遲緩、牙釉質發育不良為特征[1]。本研究通過全外顯子組測序明確了1例由ROGDI變異所致KTS的患兒,該基因的變異位點既往國內外均未見報道,這拓展了ROGDI基因的變異譜。該研究獲得山東大學附屬兒童醫院醫學倫理委員會審核批準(SDFE-IRB/T-2024053),患兒監護人知情同意。

病例資料 患兒 男,6歲,因“確診癲癇5年余,驚厥發作1天”入院。患兒5年余前(9月齡)出現發熱(39.8℃),伴有驚厥1次,表現為雙眼凝視,口周發紺,呼之不應,持續約10 s緩解,院外予抗感染治療,好轉后再次出現無熱驚厥共4次,伴四肢抖動,頭向一側偏轉,余表現同前。入我院后診斷“癲癇”,予左乙拉西坦控制發作,期間2年未發作,藥物減停后間隔20天出現叢集性驚厥發作,再次入院。患兒出生史無異常,近12月齡會豎頭,1歲余會坐、會爬,1歲半會走、會叫爸媽,現跑步不穩,能說3~4字詞,語言表達欠佳,上幼兒園小班,學習成績差、不會寫字。智力及運動發育均落后于正常同齡兒童。無癲癇家族史。

體格檢查:營養良好,發育落后,牙齒色黃,牙體小(圖1)。全身未見皮疹及色素沉著。胸部、心臟及腹部查體未見異常。四肢肌力肌張力正常,腱反射正常,病理征、腦膜刺激征陰性。

圖1

患兒牙釉質發育不良

圖1

患兒牙釉質發育不良

輔助檢查:首次入院時腦脊液細胞數、蛋白、糖及氯化物均正常,顱腦磁共振示部分腦液腔隙較寬,腦實質平掃未見異常。腦電圖示睡眠狀態下,雙側中央、前中顳區中量低-中波幅尖波、棘波及3~4 Hz尖慢、棘慢綜合波非同步(發作間期)發放。血尿篩查未見異常。再次入院后血常規、生化、血沉、血漿氨正常,血乳酸:3 mmol/L。復查顱腦磁共振示雙側腦室稍飽滿,海馬平掃未見異常。腦電圖示背景明顯慢于同齡標準,發作期可見2次強直陣攣發作;發作間期雙側額極、額、前顳、中線區棘波、尖波、尖形慢波、慢波。韋氏兒童智力量表示言語理解指數為 45,知覺推理指數為 45,總智商為 40(評估年齡6歲)。家系全外顯子組測序檢測到ROGDI基因存在1個半合子變異:c.433-1G>C,此序列變化導致ROGDI基因第433位-1位點核苷酸G被替換為 C(c.433-1G>C)。該變異為剪接受體突變。根據《美國醫學遺傳學與基因組學學會 (American College of Medical Genetics and Genomics,ACMG)遺傳變異分類標準與指南》,該變異評級為可能致病(PVS1+ PM2+PM3);屬于常染色體隱性遺傳,一代測序顯示該患兒母親為雜合變異(圖2),但無相關臨床表型,考慮為隱性攜帶者,父親檢測到16p13.3區段存在雜合缺失,該片段包含ROGDI基因,致使患兒遺傳到父親該缺失的片段以及母親的隱性變異,最終出現相應的臨床表型。該基因變異相關疾病與此患兒臨床表現高度吻合,據此判定該變異是導致患兒患病的致病基因,該患兒最終診斷為KTS。

圖2

攜帶ROGDI基因變異的患兒一代驗證圖

圖2

攜帶ROGDI基因變異的患兒一代驗證圖

治療經過:入院后予左乙拉西坦靜點后序貫口服,并加用拉考沙胺控制發作,逐漸增加至維持劑量,至2024年4月,共隨訪1個月,患兒未再驚厥發作。

討論 KTS是一種罕見的常染色體隱性遺傳病,以牙釉質發育不全、全面發育落后、癲癇發作三聯征為主要特點。大部分患兒生后1月齡即開始出現發育遲緩,1歲內出現癲癇發作,并在病程中出現牙釉質發育不良而診斷。且不同患者的臨床表現各異,比如癲癇的起病年齡、發作形式、發作頻率、對抗癲癇發作藥物的反應以及全面發育遲緩的嚴重程度,但引起此類現象的原因尚未可知[1]。Gowda等[2]的研究也證實了上述觀點,所有患者均在1歲內出現癲癇發作以及發育遲緩,牙齒異常主要以成釉不全為主,包括發育不良以及低礦化,這不僅會影響美觀,更會引起牙齒功能的改變,出現齲齒以及牙齒敏感性增加。另有部分患兒以牙釉質發育不良起病,病初于口腔科就診,綜合患兒臨床表型最終診斷為KTS,這也提醒口腔科醫生在接診時需仔細詢問病史,鑒別孤立的牙釉質發育不良、齲齒等疾病,為該病的早期診斷提供依據[3]。本病例中患兒以癲癇發作、發育落后起病,且在1歲內出現上述臨床表現,乳牙萌出時即發現牙釉質發育不良(圖1),這也與既往的研究一致。并且基因檢測發現了與該臨床表型相關的ROGDI基因變異,綜合患兒的臨床表現以及基因檢測結果,最終診斷為KTS。

Tucci等[4]總結了10例家族的臨床表型并通過外顯子及sanger測序,在其中的5個家族里發現了該基因的變異,這也證實了ROGDI基因變異可以引起KTS,同時通過分析發現該基因位于16號染色體。Aswath等[5]以及Jimenez-Armijo等[6]也證實了這一觀點。目前已知ROGDI基因位于16號染色體上,由11個外顯子組成,編碼一個含有287個氨基酸的蛋白,該蛋白在腦和脊髓中高度表達,其功能尚不明確,但有部分學者認為該蛋白負責突觸前的某些信號的轉導[7-9]。Riemann等[10]的研究中通過免疫熒光發現該基因位于突觸中,經過轉染培養的海馬神經元發現該基因在突觸前累積,證明該基因作用于突觸前,并發現該基因表達的蛋白與突觸前末端的某種蛋白作用一致,將其定位于突觸前的末端。由于神經遞質的胞吐作用和突觸囊泡的再循環是突觸成熟時突觸前功能的標志,且成釉細胞是通過胞吐作用分泌某種蛋白促進牙釉質的形成。故ROGDI基因變異可以影響突觸的形成,還可以調控成釉細胞的胞吐作用,從而出現相關的神經及牙齒表型。本患兒乳牙時即發現牙齒小、色黃等牙釉質發育不良的表現,這也與上述結論一致。因為樣本的有限,目前KTS的致病機制尚未完全明確[7,11]。而治療方面僅有Meng等[12]的研究中認為吡侖帕奈降低了癲癇發作頻率并且改善運動發育。由于患兒發作形式不典型及目前有限的報道,該病的治療及預后還沒有相關的定論[2,6,12]。

Meng等[12]還總結了既往已發表過的44例患兒的基因變異位點:c.531+5G>C、c.507del、c.45+9_ 45+20del、c.46-37_ 46-30del、c.286C>T、c.229_230 del、c.366dupA c.45+9_45+20del、c.531+5G>C c.532-2A>T、c.507del、c.469C>T、c.117+1G>T、c.402C>G、c.201-1G>T、c.255+1G>T、c.46-37_ 46-30del,均為遺傳變異。并發現44例患兒均有癲癇發作、發育落后及成釉不全等主要表現,這也與既往的研究一致。本例患兒存在KTS的主要臨床表現,且變異位點c.433-1G>C是既往國內外未報告過,這符合本病的診斷,同時拓展了ROGDI基因的變異譜。

綜上,本研究確診了1例由ROGDI基因變異所致的KTS患兒,拓展了ROGDI基因變異的變異譜。該病目前尚無有效的治療方法,通過患兒典型的臨床表現及遺傳學檢測盡早明確病因,在控制癲癇發作的同時,針對語言及運動落后進行康復治療,另外在疾病初期容易誤診為牙齒衛生問題,并且一些用于控制癲癇發作的藥物,如苯妥英鈉,可能會影響牙周組織的健康,導致牙齦增生,從而強調良好的口腔科管理和隨訪。除此之外,還發現部分患兒共患注意缺陷多動障礙及孤獨癥等,另有部分患兒出現自殘行為、攻擊行為,故推測KTS與共患病之間可能存在聯系,故在治療過程中也應針對共患病進行治療,完善心理疏導。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。