引用本文: 王煥明, 胡飛, 熊玉波, 陳俊, 楊崇陽, 涂圣旭. 大腦半球多腦葉離斷術治療頑固性癲癇三例并文獻復習. 癲癇雜志, 2024, 10(5): 459-463. doi: 10.7507/2096-0247.202405006 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

大腦半球多腦葉離斷術主要適用于癲癇病灶位于單側大腦半球、且對側大腦半球功能相對完好的患者。研究發現大腦半球多腦葉離斷術在治療特殊類型的藥物難治性癲癇方面具有顯著成效,大部分患者在接受手術后能實現長期無癲癇發作,其認知功能和生活質量也得到了顯著提升,從而更好地融入社會。武漢腦科醫院自2023年5月—2024年4月,對3例頑固性癲癇患者行大腦半球多腦葉離斷術,取得了較好的療效,現結合文獻復習具體報道如下。該研究獲得武漢腦科醫院醫學倫理委員會審核批準(YL2023?43)及所有患者或監護人知情同意。

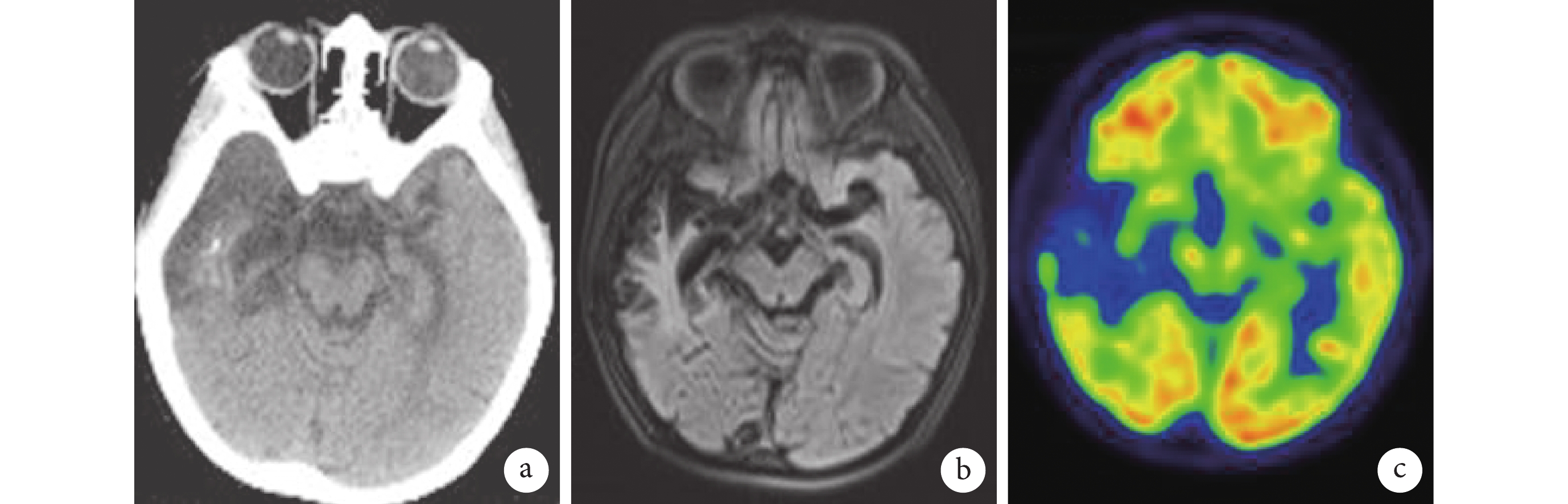

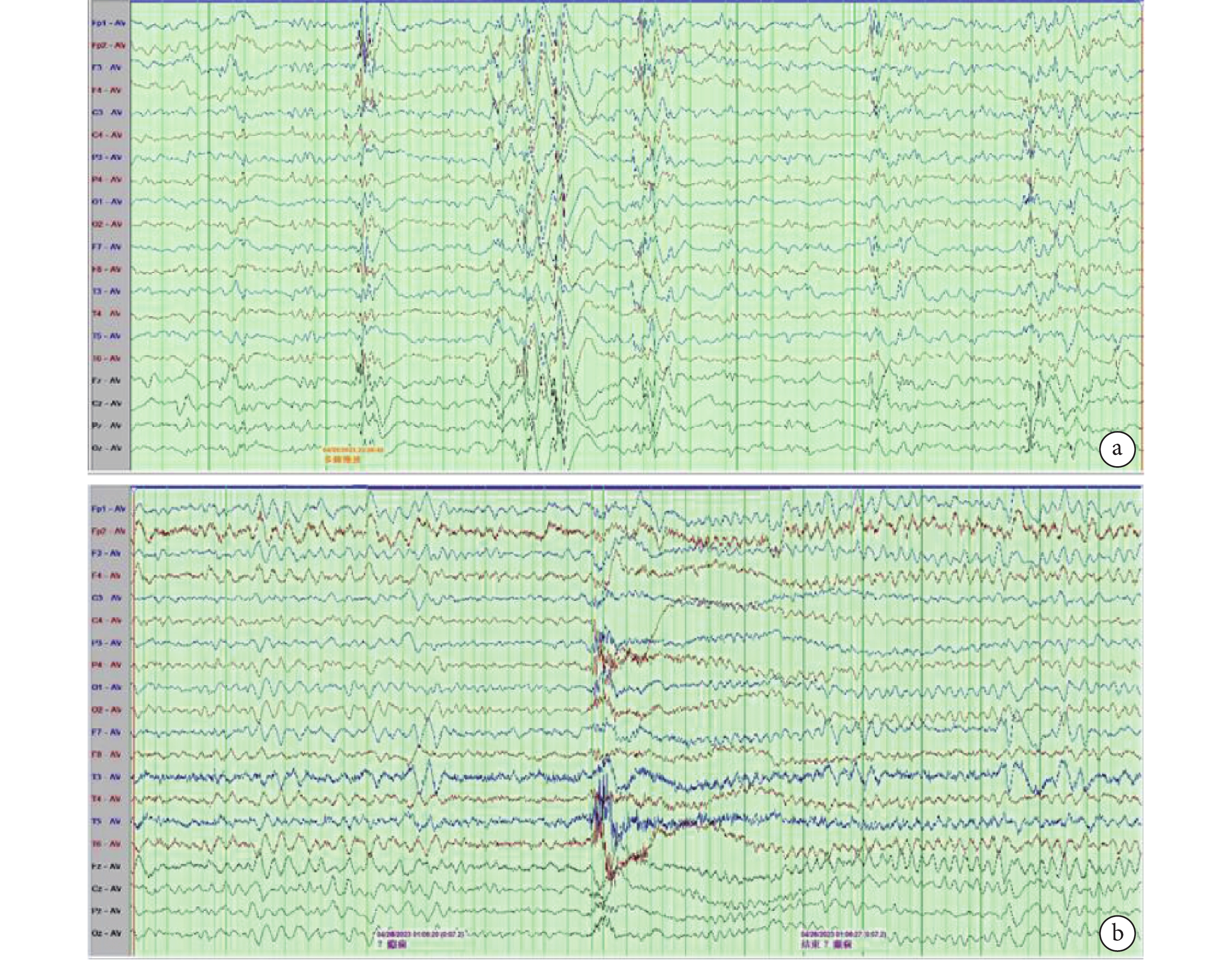

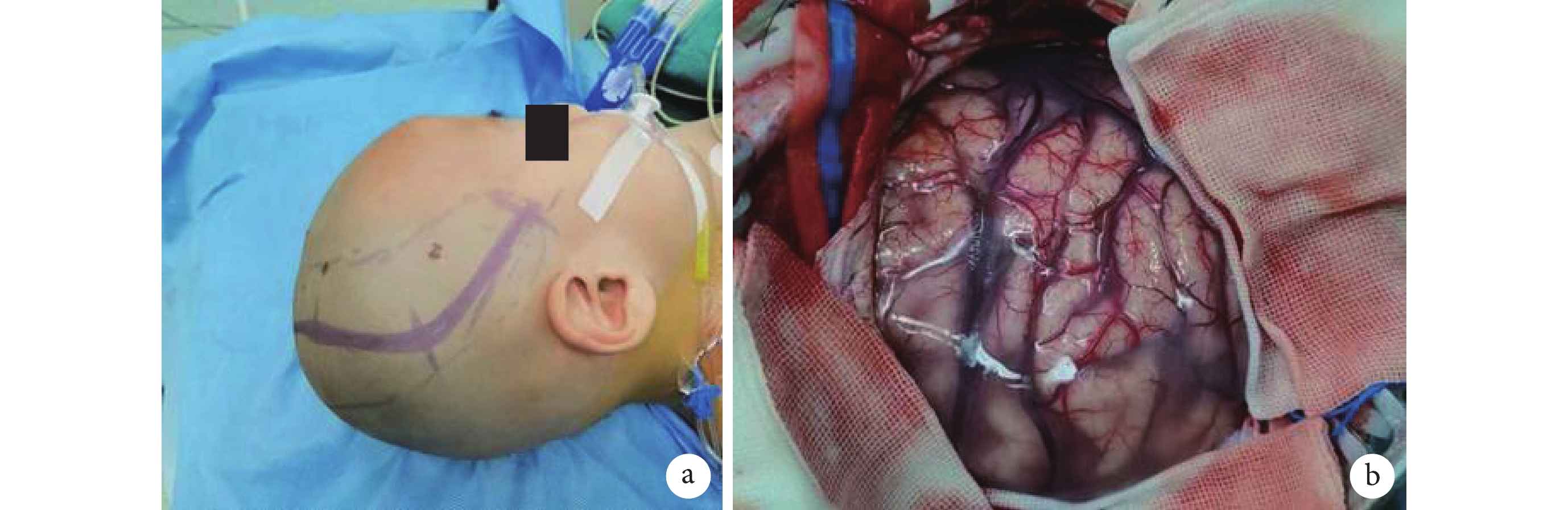

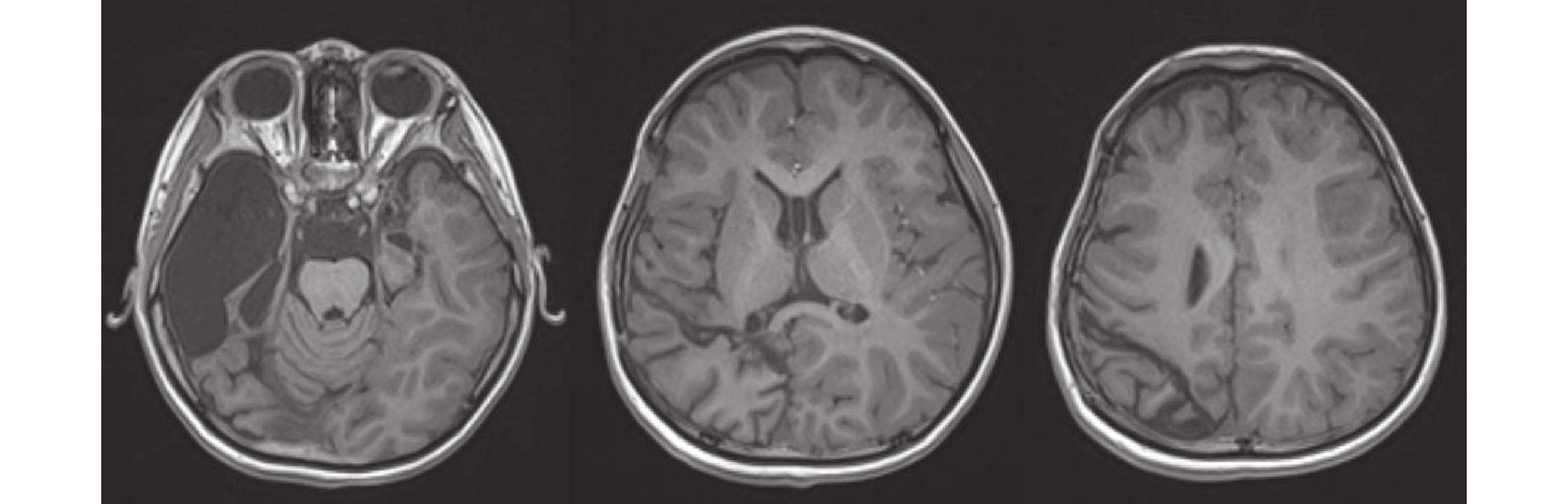

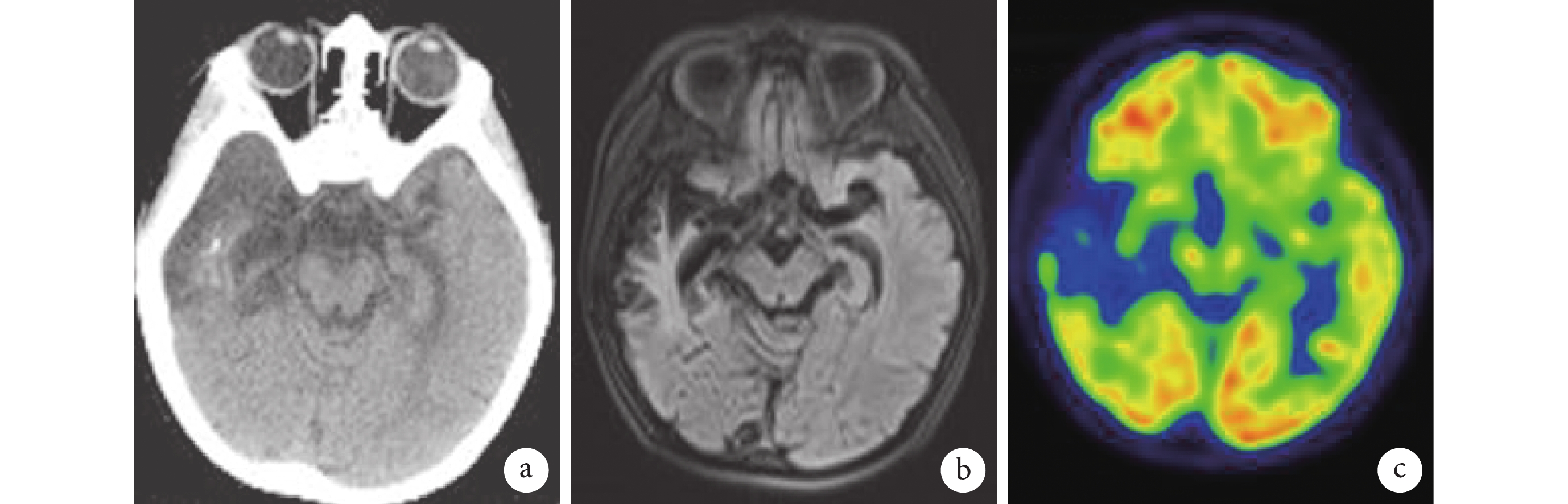

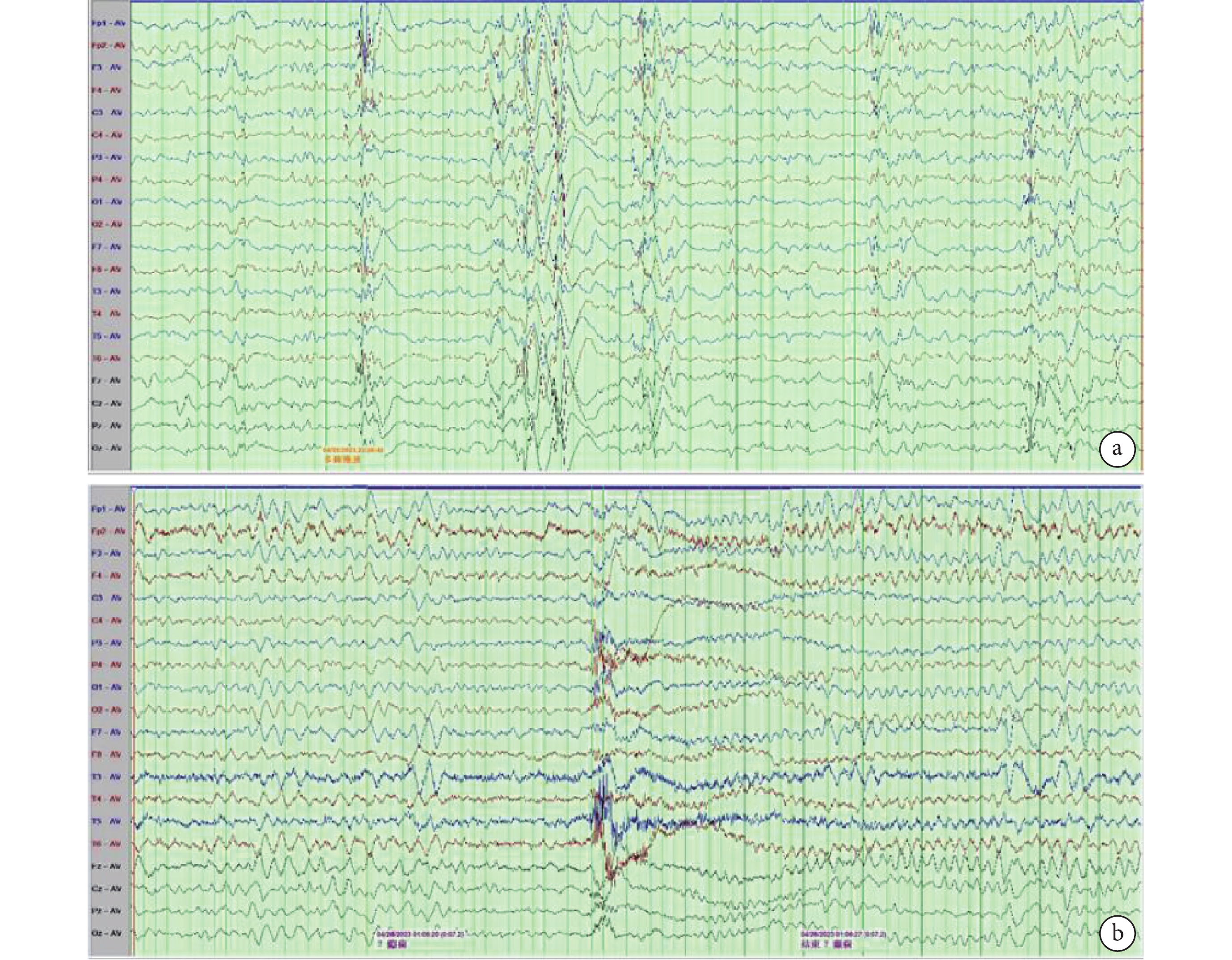

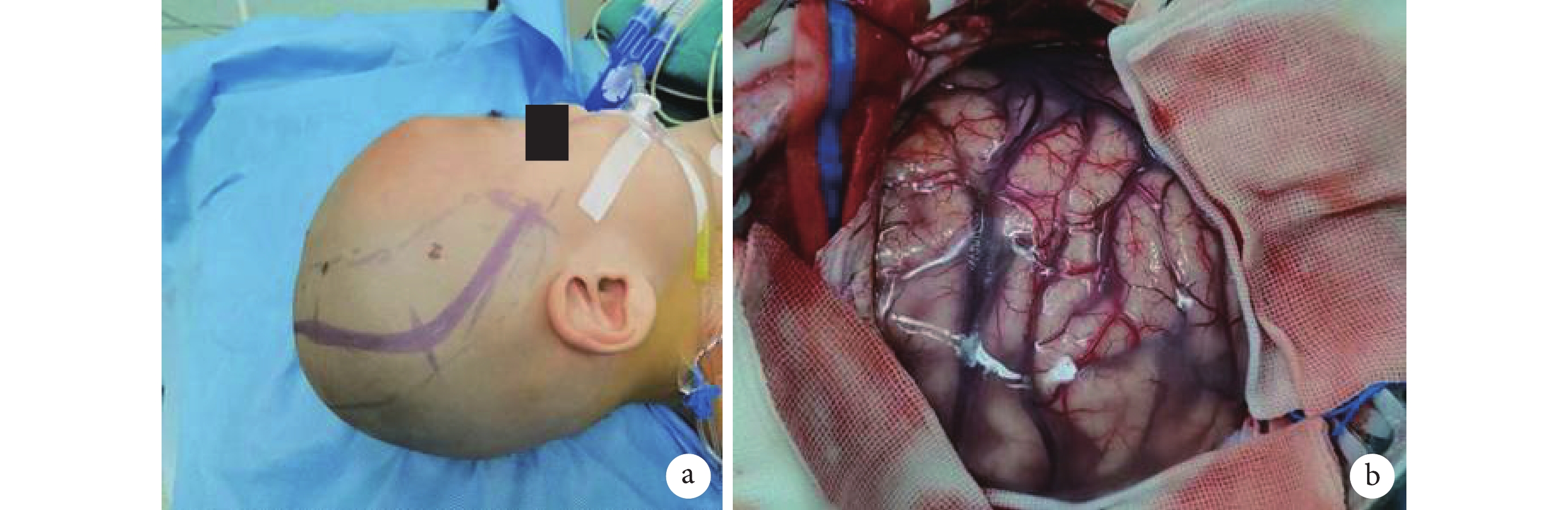

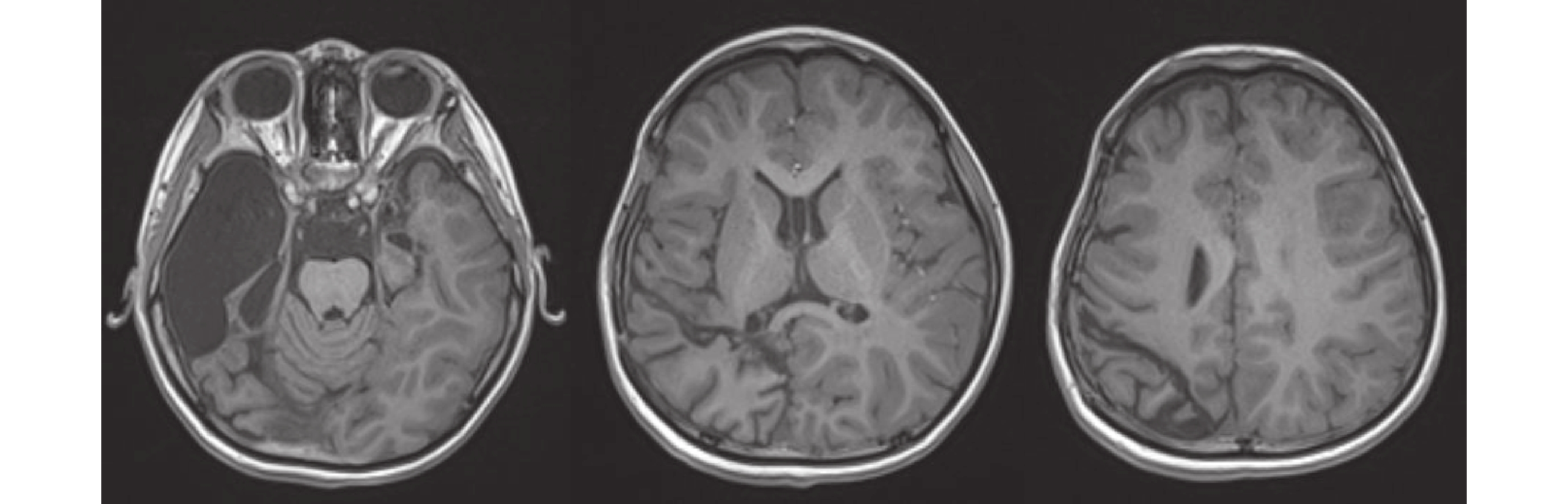

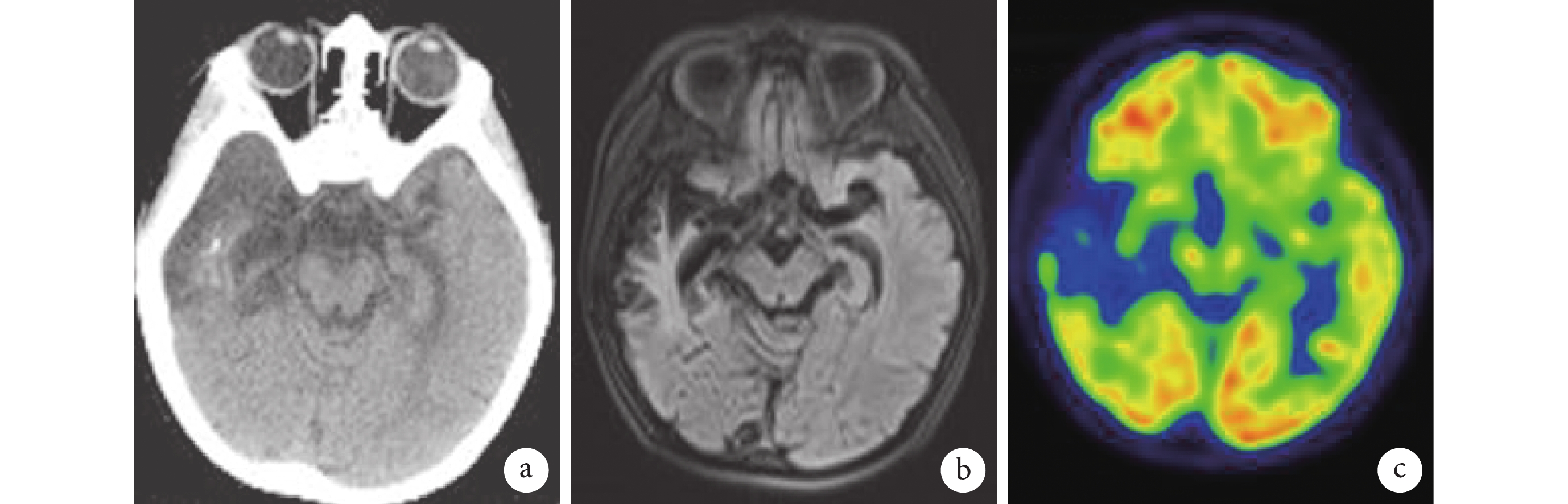

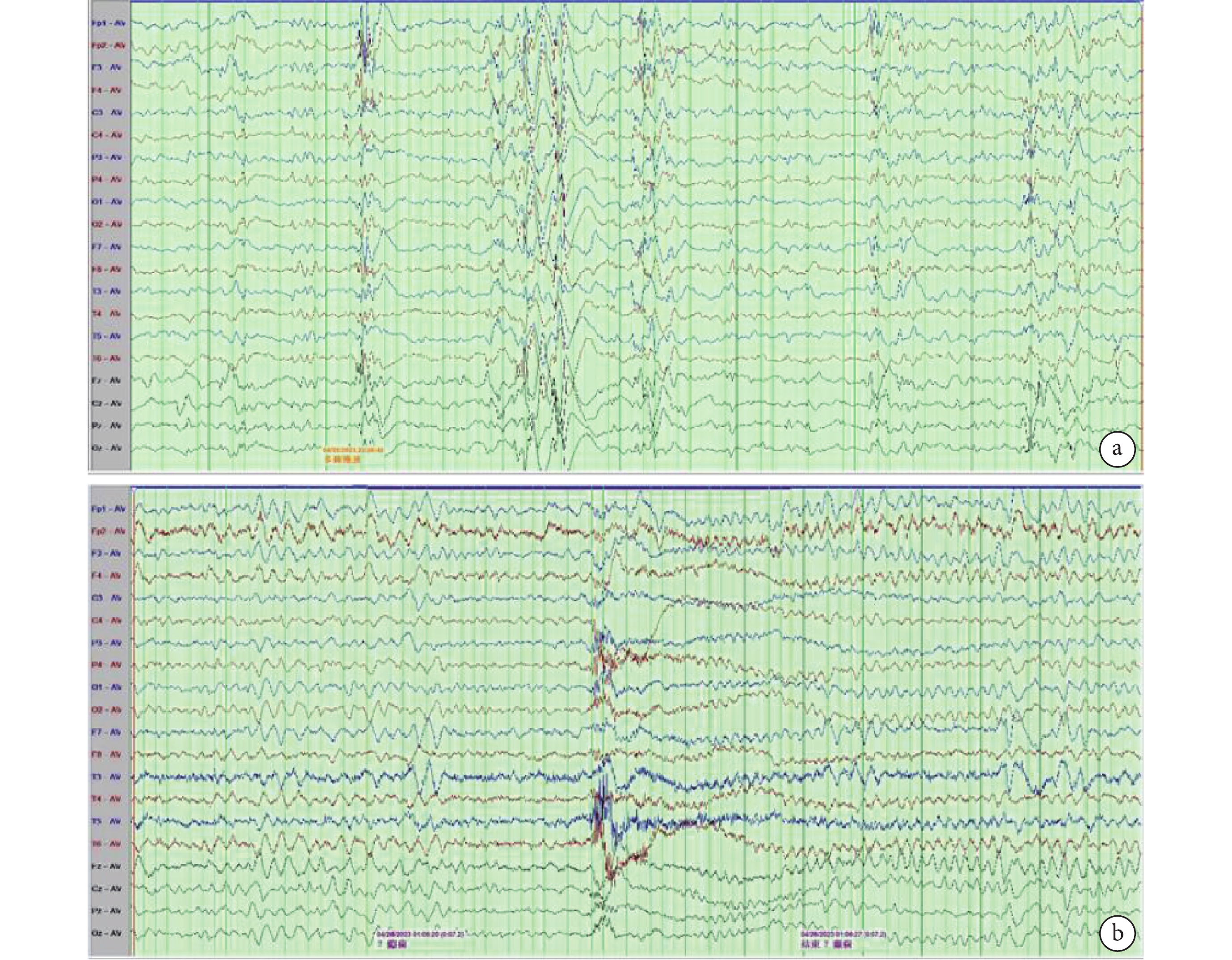

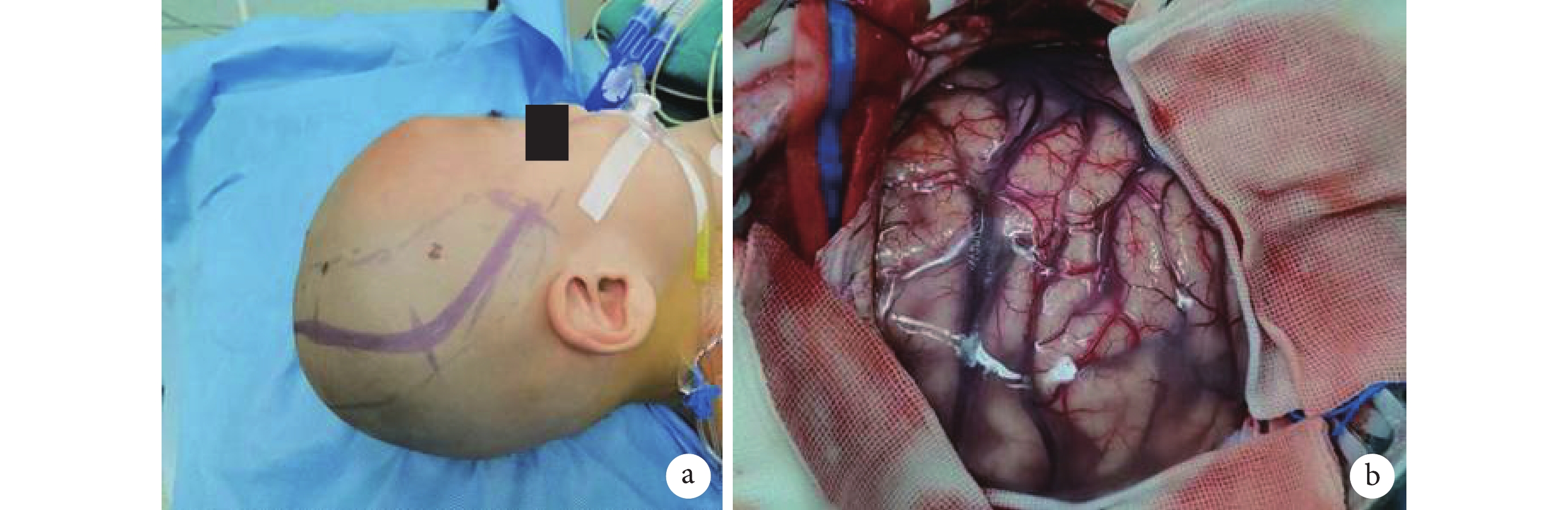

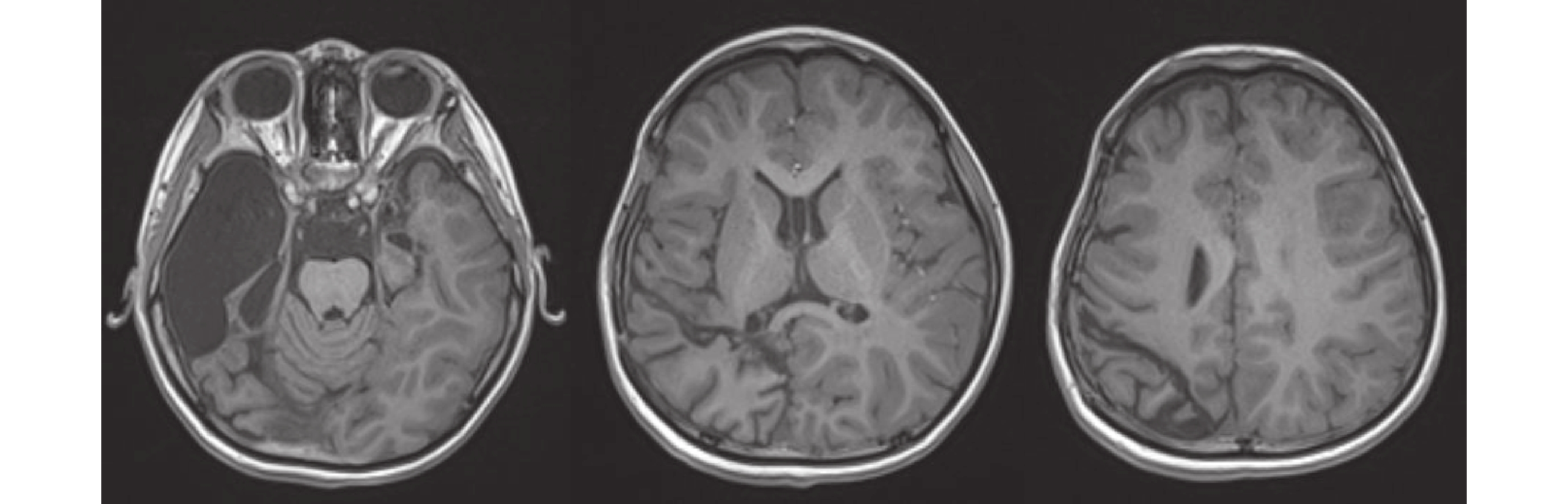

臨床資料 患者1 男,5歲,因“反復愣神、點頭伴肢體抽搐3年余”于2023-4-25入院。患者于2019年10月因高熱診斷為單純皰疹病毒性腦炎,經治療后好轉。2020年5月開始患者無明顯誘因出現愣神、點頭樣發作,經對癥治療后無明顯好轉。其后逐步出現語言表達能力倒退,思維遲鈍,智力倒退,且發作頻率較前增加,予奧卡西平口服液治療好轉。隨后患者自行停服奧卡西平口服液,加用氨己烯酸、托吡酯、丙戊酸鈉緩釋片,愣神及點頭發作無明顯好轉。2021年4月開始行生酮飲食治療,愣神發作較前好轉,發作次數及時間減少,但患者愣神凝視時阻擋其視線,可打斷其后續點頭發作,并能立即恢復意識。2022年11月患者加用氯巴占,癥狀好轉。入院時患者口服氯巴占、吡侖帕奈、拉莫三嗪和丙戊酸鈉口服液。入院后查體患者神志清楚,智力稍差,肢體肌力肌張力均可。入院后頭部計算機斷層掃描(Computed tomography,CT)及磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)提示:右顳葉軟化灶,右顳頂枕大腦半球萎縮(圖1a、1b)。磁共振波譜(Magnetic resonance spectroscopy,MRS)檢查提示:左海馬NAA/(Cho+Cr)=0.75,右海馬NAA/(Cho+Cr)=0.41。正電子發射斷層顯像-計算機體層成像(Positron emission tomography - computed tomography,PET-CT)檢查提示:右側顳葉代謝廣泛明顯減低;右側頂葉、后扣帶回及枕葉下極代謝不均勻輕度減低(圖1c)。發作間期視頻腦電圖示:多量多灶、廣泛尖波、尖慢波、棘波、棘慢波、多棘波、多棘慢波(圖2a)。發作期視頻腦電圖提示:第一種發作表現為:睡眠中睜眼,左上肢強直伴輕微抖動,發作持續約90 s,腦電圖表現為慢波睡眠中全導壓低,約2 s 后出現全導多棘慢波聯系發放,持續約90 s(圖2b);第二種發作表現為:睡眠中睜眼愣神,雙上肢1 s內連續抖動兩次,腦電圖表現為睡眠中慢波壓低,約2 s后出現棘慢波,夾雜肌電偽差。于2023年5月1日在全麻下行右顳軟化灶切除+右側顳頂枕離斷術(圖3a、3b),手術順利,術后患者恢復良好,術后隨訪1年復查MRI提示術后改變(圖4),患者無癲癇發作,繼續口服吡侖帕奈、拉莫三嗪和丙戊酸鈉口服液。

圖1

患者1影像學資料

圖1

患者1影像學資料

a:頭部CT;b:頭部MRI;c:PET-CT

圖2

患者1視頻腦電圖

圖2

患者1視頻腦電圖

a:發作間期;b:發作期

圖3

患者1手術圖片

圖3

患者1手術圖片

a:手術切口;b:術中情況

圖4

患者1術后MRI

圖4

患者1術后MRI

患者2 男,31歲,因“發作性肢體抽搐伴意識不清11年余”于2024年1月4日入院。患者于11年前始無明顯誘因出現發作性肢體抽搐,診斷為“癲癇”,予口服抗癲癇發作藥物治療后癥狀好轉,此后不久患者又出現癥狀加重,發作前均有先兆,表現為集中精力思考問題可誘發負面情緒,其后出現發作。主要有兩種發作形式,第一種發作形式:先兆后出現流涎,無意識障礙,無肢體抽搐,數秒鐘后可緩解;第二種發作形式:先兆后出現一側面部抽動,咂嘴,流涎,雙手上舉,頭頸部前屈,向左后側傾倒,伴意識不清,持續2~4 min不等,緩解后有0.5~1 min左右處于朦朧狀態,其后完全緩解,此種發作每年40余次,口服丙戊酸鈉、拉莫三嗪、吡侖帕奈 治療不佳。入院后查體患者神志清楚,肢體肌力肌張力尚可,查頭部CT及MRI提示:右顳軟化灶,右側大腦半球輕-中度萎縮。PET-CT提示:右側大腦半球彌漫性糖代謝減低,尤以右側顳葉、右側額葉和右側頂枕葉部分區域及丘腦為著。發作間期腦電圖監測提示:右側額極、額區、顳極及顳區大量中高低幅尖波及尖慢波散發出現,右側中顳區2~4 Hz中高波幅尖波及尖慢波持續性連續發放。發作期腦電圖提示:患者坐位聊天時突然出現目光呆滯后左上肢僵硬,隨后右上肢僵硬,雙上肢上抬,雙眼向右側凝視,張嘴伴流涎,身體向后仰,持續10 s后肢體僵硬緩解,再出現四肢無目的活動,咂嘴后續持續約60 s恢復正常;腦電圖表現為發作前出現右側中顳區持續尖波及尖慢波持續發放,于發作前7 s出現全腦電壓壓低,右側顳區尖慢波節律減慢,發作前2 s右側中顳區出現15 Hz低波幅快節律,后出現全腦各導聯運動偽差表現。于2024年1月12日在全麻下行右顳軟化灶切除+右額顳頂離斷術,手術順利,術后患者恢復良好,術后隨訪4個月無癲癇發作,繼續口服丙戊酸鈉、拉莫三嗪、吡侖帕奈三種抗癲癇發作藥物。

患者3 男,29歲,因“發作性肢體抽搐伴意識不清15年,加重2個月”于2024年3月29日入院。患者于15年前無明顯誘因出現嘴唇發紫,伴口角流涎,頭部向一側傾斜,雙眼向上凝視,伴左側肢體不自主抽搐,發作前無幻覺,意識清楚,但不能自主控制,持續約2~3 min左右自主緩解,予口服丙戊酸鎂和卡馬西平,發作稍緩解,發作頻率無規律,3~5次/年。入院前2個月發作較前明顯頻繁,10次/月,口服丙戊酸鎂和卡馬西平控制不佳。入院查體患者神志清楚,肢體肌力、肌張力尚可,查頭部CT及MRI提示:右顳頂枕皮質發育不良。MRS檢查提示:左側海馬NAA/Cr+Cho=0.44,右側海馬NAA/Cr+Cho=0.64。PET-CT檢查提示:右側頂、顳、枕葉糖代謝彌漫性減低”。心理評估示MMSE評分24分;HAMILTON焦慮量表9分(可能焦慮);HAMILTON抑郁量表18分(輕度抑郁);MOCA評分難以完成(文化程度低于小學)。發作間期腦電圖提示:右側額極區、頂區、顳極區及顳區大量中波幅尖(棘)波及尖慢波散發出現,偶見叢集出現。發作期腦電圖提示:患者雙眼發黑,雙眼向左下斜視,約20 s后出現左手輕微敲擊樣動作,持續約25 s后出現眨眼癥狀,左側較右側頻繁,雙側眼球向上視狀態,逐步轉為向右視,其后緩解。整個過程持續約2~3 min。腦電圖表現為睡眠中患者出現右側枕、后顳部起始的低波幅快節律,隨后傳導至右側導聯直至全導。于2024-4-7在全麻下行右顳皮質發育不良切除+右顳頂枕離斷術,手術順利,術后患者恢復良好,術后病理檢查提示:右顳皮質發育不良。術后隨訪1個月無癲癇發作,繼續口服丙戊酸鈉和拉莫三嗪 。

討論 1928年Dandy為1例非優勢半球的彌漫性腦膠質瘤采用解剖性大腦半球切除術(Anatomic hemispherectomy,AH),手術切除整個大腦半球和基底神經節,并在頸內動脈分叉遠端分離大腦前動脈和大腦中動脈。在手術結束時,前顱窩、中顱窩、嗅神經、視神經、大腦鐮和胼胝體廣泛暴露。此后Gardner改良了Dandy的術式,保留基底神經節,為患者留下更多的運動功能。1938年McKenzie首次采用AH治療頑固性癲癇,此后AH越來越多的應用于癲癇外科治療。1950年Krynauw報道了AH治療12例藥物難治性癲癇的效果,10例預后良好。1952年Penfield和Rasmussen在蒙特利爾神經病學研究所開展大量AH治療頑固性癲癇。由于AH后容易發生腦表面含鐵血黃素沉積和腦積水等遲發性并發癥,死亡率高達30%~40%;AH風靡十余年后,手術量逐漸減少。1968年,蒙特利爾神經病學研究所棄用AH。而同時又出現許多改良手術致力于減少術后顱內空腔形成或保留更多的腦組織。1983年Adams為消滅AH術后空腔,用肌肉封堵室間孔,并將凸面硬腦膜縫至大腦鐮和中顱凹底硬膜上,縮小硬膜下與正常腦脊液循環溝通的空腔。Peacock在硬膜下空腔置一根外引流管,術后7d 拔掉,再改為硬膜下-腹腔分流術,結果引流掉血性腦脊液,未發生腦表面含鐵血黃素沉積[1]。1992年,Delalande等[2]對AH進行重要的改良,并首次提出了大腦半球離斷術(Hemispherotomy)新概念。該手術是通過離斷大腦半球的纖維束,減少腦組織的切除范圍,又稱之為“矢狀竇旁垂直入路多腦葉離斷術”。自此多種不同的手術方式紛紛出現,包括Villemure[3]的環島葉多腦葉離斷術和Schramm[4]的經側裂關鍵孔入路大腦半球離斷術。研究顯示大腦半球離斷術治療癲癇的效果均良好,術后癲癇無發作率達75%~90%,同時減少了術后并發癥[5]。

本組患者1為兒童,采用生酮飲食,同時口服4種抗癲癇發作藥物,均控制欠佳。如果采用病灶切除術,涉及右側顳葉、島葉、舌回前部、左側顳葉內側結構,范圍廣泛,手術創傷大,出血多,對于兒童手術耐受性的問題,以及術前無法通過腦電圖準確定位發作起源。患者病灶主要集中右側顳、頂、枕葉,MRS提示左側顳葉內側較右側輕,早期累及的ACC、PCC后期似乎可以恢復。因此考慮采用右側顳頂枕離斷術,阻斷右側右側顳、頂、枕放電的傳導,從而達到控制或緩解癲癇發作。此外,患者PET-CT提示右側顳葉軟化灶、后顳、右側舌回前部低代謝。手術中進行中央后溝后部離斷腦室上部頂葉,以阻斷頂葉向額中央區傳導;蓋部向后下切開,進入側腦室后部離斷,并與上部離斷下屆匯合。腦室三角區離斷頂葉與枕葉底面及胼胝體,以阻斷枕葉向對側的傳導,吸除壓后皮層后扣帶回楔前葉下部,與腦室上部匯合。 蓋部與腦室后部離斷后,切開顳上回中后部離斷顳葉新皮層,以阻斷顳葉新皮層于枕葉的傳導,離斷顳干,以阻斷額葉與顳葉,顳葉與島葉、底節區的傳導,進入側腦室顳角,顳葉內部結構,切除右側海馬杏仁核,并離斷顳葉內側通過穹隆-乳頭體-丘腦-扣帶回的傳導。術后隨訪1年療效滿意,表明手術采用右側顳頂枕離斷術是完全正確的。患者2致癇灶定位主要在前頭部,所以我們除了切除右顳軟化灶外,還行了右側額顳頂離斷術,術后隨訪4個月亦無癲癇發作。患者3入院查體發現右側肢體較左側粗大,左側同向性偏盲。臨床癥狀雙眼發黑-雙眼左下斜視,左手輕微敲擊樣動作-雙眼上翻,持續約25 s 后伴隨出現眨眼癥狀,左側較右側稍頻繁-雙側眼球向上視狀態逐步轉為向右視,其后緩解。無意識障礙。發作間期腦電圖F8、T4、T6、O2、FP2尖波及尖慢波。發作期腦電圖02、0z、T6起始低波幅快節律,先擴散至右側導聯后至全導。影像學MRI提示右側額顳頂枕腦回增粗,腦溝變淺,以右側顳頂枕及右側島葉為主;PET-CT提示示右側顳頂枕及右側島葉代謝減低。綜合考慮為半球皮層發育不良,癲癇發作定側為右側,考慮后頭部起始,右枕、后顳起始可能性大。因此我們采用右顳皮質發育不良切除,同時采用右側顳頂枕離斷術,術前發作頻繁,術后隨訪1個月無癲癇發作,表明大腦半球多腦葉離斷術總體治療效果是比較滿意的。閆曉明等[6]采用大腦半球多腦葉離斷術治療難治性癲癇患者共22例,結果發現Engel Ⅰ級患者15例(占68%),Engel Ⅱ級患者6例(占27%),Engel Ⅲ級患者1例(占5%)。術后出現肢體功能障礙較術前加重的患者4例、1例患者出現顱內感染、無患者出現含鐵血黃素沉積癥。提示大腦半球多腦葉離斷術治療半球病變導致的難治性癲癇有較好的療效,尤其適合那些運動、感覺、語言功能仍然存留在患側的難治性癲癇患者。

本組3例患者術后均未出現嚴重的并發癥,研究顯示半球離斷術治療頑固性癲癇的術后并發癥較少,并發癥僅出現在少部分患者中,有腦積水、無菌性腦膜炎、化膿性腦膜炎、尿崩癥和顳葉囊腫等[7-12]。Karagianni等[13]分析了37組研究的

總之,AH具有良好的癲癇發作控制效果,但晚期并發癥發生率校高。目前微侵襲技術對癲癇的控制效果與AH相當。而大腦半球多腦葉離斷術經過腦室的不同解剖平面離斷半球的纖維束,這樣既離斷大腦半球之間的纖維束,又保留了大腦的部分解剖結構,術后患者療效滿意,且并發癥少[14-16]。隨著手術技術的不斷發展,將來多腦葉離斷手術可能有更進一步改進,從而以最小的創傷獲得最大的控制癲癇發作的效果。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

大腦半球多腦葉離斷術主要適用于癲癇病灶位于單側大腦半球、且對側大腦半球功能相對完好的患者。研究發現大腦半球多腦葉離斷術在治療特殊類型的藥物難治性癲癇方面具有顯著成效,大部分患者在接受手術后能實現長期無癲癇發作,其認知功能和生活質量也得到了顯著提升,從而更好地融入社會。武漢腦科醫院自2023年5月—2024年4月,對3例頑固性癲癇患者行大腦半球多腦葉離斷術,取得了較好的療效,現結合文獻復習具體報道如下。該研究獲得武漢腦科醫院醫學倫理委員會審核批準(YL2023?43)及所有患者或監護人知情同意。

臨床資料 患者1 男,5歲,因“反復愣神、點頭伴肢體抽搐3年余”于2023-4-25入院。患者于2019年10月因高熱診斷為單純皰疹病毒性腦炎,經治療后好轉。2020年5月開始患者無明顯誘因出現愣神、點頭樣發作,經對癥治療后無明顯好轉。其后逐步出現語言表達能力倒退,思維遲鈍,智力倒退,且發作頻率較前增加,予奧卡西平口服液治療好轉。隨后患者自行停服奧卡西平口服液,加用氨己烯酸、托吡酯、丙戊酸鈉緩釋片,愣神及點頭發作無明顯好轉。2021年4月開始行生酮飲食治療,愣神發作較前好轉,發作次數及時間減少,但患者愣神凝視時阻擋其視線,可打斷其后續點頭發作,并能立即恢復意識。2022年11月患者加用氯巴占,癥狀好轉。入院時患者口服氯巴占、吡侖帕奈、拉莫三嗪和丙戊酸鈉口服液。入院后查體患者神志清楚,智力稍差,肢體肌力肌張力均可。入院后頭部計算機斷層掃描(Computed tomography,CT)及磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)提示:右顳葉軟化灶,右顳頂枕大腦半球萎縮(圖1a、1b)。磁共振波譜(Magnetic resonance spectroscopy,MRS)檢查提示:左海馬NAA/(Cho+Cr)=0.75,右海馬NAA/(Cho+Cr)=0.41。正電子發射斷層顯像-計算機體層成像(Positron emission tomography - computed tomography,PET-CT)檢查提示:右側顳葉代謝廣泛明顯減低;右側頂葉、后扣帶回及枕葉下極代謝不均勻輕度減低(圖1c)。發作間期視頻腦電圖示:多量多灶、廣泛尖波、尖慢波、棘波、棘慢波、多棘波、多棘慢波(圖2a)。發作期視頻腦電圖提示:第一種發作表現為:睡眠中睜眼,左上肢強直伴輕微抖動,發作持續約90 s,腦電圖表現為慢波睡眠中全導壓低,約2 s 后出現全導多棘慢波聯系發放,持續約90 s(圖2b);第二種發作表現為:睡眠中睜眼愣神,雙上肢1 s內連續抖動兩次,腦電圖表現為睡眠中慢波壓低,約2 s后出現棘慢波,夾雜肌電偽差。于2023年5月1日在全麻下行右顳軟化灶切除+右側顳頂枕離斷術(圖3a、3b),手術順利,術后患者恢復良好,術后隨訪1年復查MRI提示術后改變(圖4),患者無癲癇發作,繼續口服吡侖帕奈、拉莫三嗪和丙戊酸鈉口服液。

圖1

患者1影像學資料

圖1

患者1影像學資料

a:頭部CT;b:頭部MRI;c:PET-CT

圖2

患者1視頻腦電圖

圖2

患者1視頻腦電圖

a:發作間期;b:發作期

圖3

患者1手術圖片

圖3

患者1手術圖片

a:手術切口;b:術中情況

圖4

患者1術后MRI

圖4

患者1術后MRI

患者2 男,31歲,因“發作性肢體抽搐伴意識不清11年余”于2024年1月4日入院。患者于11年前始無明顯誘因出現發作性肢體抽搐,診斷為“癲癇”,予口服抗癲癇發作藥物治療后癥狀好轉,此后不久患者又出現癥狀加重,發作前均有先兆,表現為集中精力思考問題可誘發負面情緒,其后出現發作。主要有兩種發作形式,第一種發作形式:先兆后出現流涎,無意識障礙,無肢體抽搐,數秒鐘后可緩解;第二種發作形式:先兆后出現一側面部抽動,咂嘴,流涎,雙手上舉,頭頸部前屈,向左后側傾倒,伴意識不清,持續2~4 min不等,緩解后有0.5~1 min左右處于朦朧狀態,其后完全緩解,此種發作每年40余次,口服丙戊酸鈉、拉莫三嗪、吡侖帕奈 治療不佳。入院后查體患者神志清楚,肢體肌力肌張力尚可,查頭部CT及MRI提示:右顳軟化灶,右側大腦半球輕-中度萎縮。PET-CT提示:右側大腦半球彌漫性糖代謝減低,尤以右側顳葉、右側額葉和右側頂枕葉部分區域及丘腦為著。發作間期腦電圖監測提示:右側額極、額區、顳極及顳區大量中高低幅尖波及尖慢波散發出現,右側中顳區2~4 Hz中高波幅尖波及尖慢波持續性連續發放。發作期腦電圖提示:患者坐位聊天時突然出現目光呆滯后左上肢僵硬,隨后右上肢僵硬,雙上肢上抬,雙眼向右側凝視,張嘴伴流涎,身體向后仰,持續10 s后肢體僵硬緩解,再出現四肢無目的活動,咂嘴后續持續約60 s恢復正常;腦電圖表現為發作前出現右側中顳區持續尖波及尖慢波持續發放,于發作前7 s出現全腦電壓壓低,右側顳區尖慢波節律減慢,發作前2 s右側中顳區出現15 Hz低波幅快節律,后出現全腦各導聯運動偽差表現。于2024年1月12日在全麻下行右顳軟化灶切除+右額顳頂離斷術,手術順利,術后患者恢復良好,術后隨訪4個月無癲癇發作,繼續口服丙戊酸鈉、拉莫三嗪、吡侖帕奈三種抗癲癇發作藥物。

患者3 男,29歲,因“發作性肢體抽搐伴意識不清15年,加重2個月”于2024年3月29日入院。患者于15年前無明顯誘因出現嘴唇發紫,伴口角流涎,頭部向一側傾斜,雙眼向上凝視,伴左側肢體不自主抽搐,發作前無幻覺,意識清楚,但不能自主控制,持續約2~3 min左右自主緩解,予口服丙戊酸鎂和卡馬西平,發作稍緩解,發作頻率無規律,3~5次/年。入院前2個月發作較前明顯頻繁,10次/月,口服丙戊酸鎂和卡馬西平控制不佳。入院查體患者神志清楚,肢體肌力、肌張力尚可,查頭部CT及MRI提示:右顳頂枕皮質發育不良。MRS檢查提示:左側海馬NAA/Cr+Cho=0.44,右側海馬NAA/Cr+Cho=0.64。PET-CT檢查提示:右側頂、顳、枕葉糖代謝彌漫性減低”。心理評估示MMSE評分24分;HAMILTON焦慮量表9分(可能焦慮);HAMILTON抑郁量表18分(輕度抑郁);MOCA評分難以完成(文化程度低于小學)。發作間期腦電圖提示:右側額極區、頂區、顳極區及顳區大量中波幅尖(棘)波及尖慢波散發出現,偶見叢集出現。發作期腦電圖提示:患者雙眼發黑,雙眼向左下斜視,約20 s后出現左手輕微敲擊樣動作,持續約25 s后出現眨眼癥狀,左側較右側頻繁,雙側眼球向上視狀態,逐步轉為向右視,其后緩解。整個過程持續約2~3 min。腦電圖表現為睡眠中患者出現右側枕、后顳部起始的低波幅快節律,隨后傳導至右側導聯直至全導。于2024-4-7在全麻下行右顳皮質發育不良切除+右顳頂枕離斷術,手術順利,術后患者恢復良好,術后病理檢查提示:右顳皮質發育不良。術后隨訪1個月無癲癇發作,繼續口服丙戊酸鈉和拉莫三嗪 。

討論 1928年Dandy為1例非優勢半球的彌漫性腦膠質瘤采用解剖性大腦半球切除術(Anatomic hemispherectomy,AH),手術切除整個大腦半球和基底神經節,并在頸內動脈分叉遠端分離大腦前動脈和大腦中動脈。在手術結束時,前顱窩、中顱窩、嗅神經、視神經、大腦鐮和胼胝體廣泛暴露。此后Gardner改良了Dandy的術式,保留基底神經節,為患者留下更多的運動功能。1938年McKenzie首次采用AH治療頑固性癲癇,此后AH越來越多的應用于癲癇外科治療。1950年Krynauw報道了AH治療12例藥物難治性癲癇的效果,10例預后良好。1952年Penfield和Rasmussen在蒙特利爾神經病學研究所開展大量AH治療頑固性癲癇。由于AH后容易發生腦表面含鐵血黃素沉積和腦積水等遲發性并發癥,死亡率高達30%~40%;AH風靡十余年后,手術量逐漸減少。1968年,蒙特利爾神經病學研究所棄用AH。而同時又出現許多改良手術致力于減少術后顱內空腔形成或保留更多的腦組織。1983年Adams為消滅AH術后空腔,用肌肉封堵室間孔,并將凸面硬腦膜縫至大腦鐮和中顱凹底硬膜上,縮小硬膜下與正常腦脊液循環溝通的空腔。Peacock在硬膜下空腔置一根外引流管,術后7d 拔掉,再改為硬膜下-腹腔分流術,結果引流掉血性腦脊液,未發生腦表面含鐵血黃素沉積[1]。1992年,Delalande等[2]對AH進行重要的改良,并首次提出了大腦半球離斷術(Hemispherotomy)新概念。該手術是通過離斷大腦半球的纖維束,減少腦組織的切除范圍,又稱之為“矢狀竇旁垂直入路多腦葉離斷術”。自此多種不同的手術方式紛紛出現,包括Villemure[3]的環島葉多腦葉離斷術和Schramm[4]的經側裂關鍵孔入路大腦半球離斷術。研究顯示大腦半球離斷術治療癲癇的效果均良好,術后癲癇無發作率達75%~90%,同時減少了術后并發癥[5]。

本組患者1為兒童,采用生酮飲食,同時口服4種抗癲癇發作藥物,均控制欠佳。如果采用病灶切除術,涉及右側顳葉、島葉、舌回前部、左側顳葉內側結構,范圍廣泛,手術創傷大,出血多,對于兒童手術耐受性的問題,以及術前無法通過腦電圖準確定位發作起源。患者病灶主要集中右側顳、頂、枕葉,MRS提示左側顳葉內側較右側輕,早期累及的ACC、PCC后期似乎可以恢復。因此考慮采用右側顳頂枕離斷術,阻斷右側右側顳、頂、枕放電的傳導,從而達到控制或緩解癲癇發作。此外,患者PET-CT提示右側顳葉軟化灶、后顳、右側舌回前部低代謝。手術中進行中央后溝后部離斷腦室上部頂葉,以阻斷頂葉向額中央區傳導;蓋部向后下切開,進入側腦室后部離斷,并與上部離斷下屆匯合。腦室三角區離斷頂葉與枕葉底面及胼胝體,以阻斷枕葉向對側的傳導,吸除壓后皮層后扣帶回楔前葉下部,與腦室上部匯合。 蓋部與腦室后部離斷后,切開顳上回中后部離斷顳葉新皮層,以阻斷顳葉新皮層于枕葉的傳導,離斷顳干,以阻斷額葉與顳葉,顳葉與島葉、底節區的傳導,進入側腦室顳角,顳葉內部結構,切除右側海馬杏仁核,并離斷顳葉內側通過穹隆-乳頭體-丘腦-扣帶回的傳導。術后隨訪1年療效滿意,表明手術采用右側顳頂枕離斷術是完全正確的。患者2致癇灶定位主要在前頭部,所以我們除了切除右顳軟化灶外,還行了右側額顳頂離斷術,術后隨訪4個月亦無癲癇發作。患者3入院查體發現右側肢體較左側粗大,左側同向性偏盲。臨床癥狀雙眼發黑-雙眼左下斜視,左手輕微敲擊樣動作-雙眼上翻,持續約25 s 后伴隨出現眨眼癥狀,左側較右側稍頻繁-雙側眼球向上視狀態逐步轉為向右視,其后緩解。無意識障礙。發作間期腦電圖F8、T4、T6、O2、FP2尖波及尖慢波。發作期腦電圖02、0z、T6起始低波幅快節律,先擴散至右側導聯后至全導。影像學MRI提示右側額顳頂枕腦回增粗,腦溝變淺,以右側顳頂枕及右側島葉為主;PET-CT提示示右側顳頂枕及右側島葉代謝減低。綜合考慮為半球皮層發育不良,癲癇發作定側為右側,考慮后頭部起始,右枕、后顳起始可能性大。因此我們采用右顳皮質發育不良切除,同時采用右側顳頂枕離斷術,術前發作頻繁,術后隨訪1個月無癲癇發作,表明大腦半球多腦葉離斷術總體治療效果是比較滿意的。閆曉明等[6]采用大腦半球多腦葉離斷術治療難治性癲癇患者共22例,結果發現Engel Ⅰ級患者15例(占68%),Engel Ⅱ級患者6例(占27%),Engel Ⅲ級患者1例(占5%)。術后出現肢體功能障礙較術前加重的患者4例、1例患者出現顱內感染、無患者出現含鐵血黃素沉積癥。提示大腦半球多腦葉離斷術治療半球病變導致的難治性癲癇有較好的療效,尤其適合那些運動、感覺、語言功能仍然存留在患側的難治性癲癇患者。

本組3例患者術后均未出現嚴重的并發癥,研究顯示半球離斷術治療頑固性癲癇的術后并發癥較少,并發癥僅出現在少部分患者中,有腦積水、無菌性腦膜炎、化膿性腦膜炎、尿崩癥和顳葉囊腫等[7-12]。Karagianni等[13]分析了37組研究的

總之,AH具有良好的癲癇發作控制效果,但晚期并發癥發生率校高。目前微侵襲技術對癲癇的控制效果與AH相當。而大腦半球多腦葉離斷術經過腦室的不同解剖平面離斷半球的纖維束,這樣既離斷大腦半球之間的纖維束,又保留了大腦的部分解剖結構,術后患者療效滿意,且并發癥少[14-16]。隨著手術技術的不斷發展,將來多腦葉離斷手術可能有更進一步改進,從而以最小的創傷獲得最大的控制癲癇發作的效果。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。