引用本文: 王瓊, 孫立梅, 金以利, 羅曉玲, 丁小燕. 魚雷樣黃斑病變多模式影像檢查1例. 中華眼底病雜志, 2024, 40(4): 311-312. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20230105-00008 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

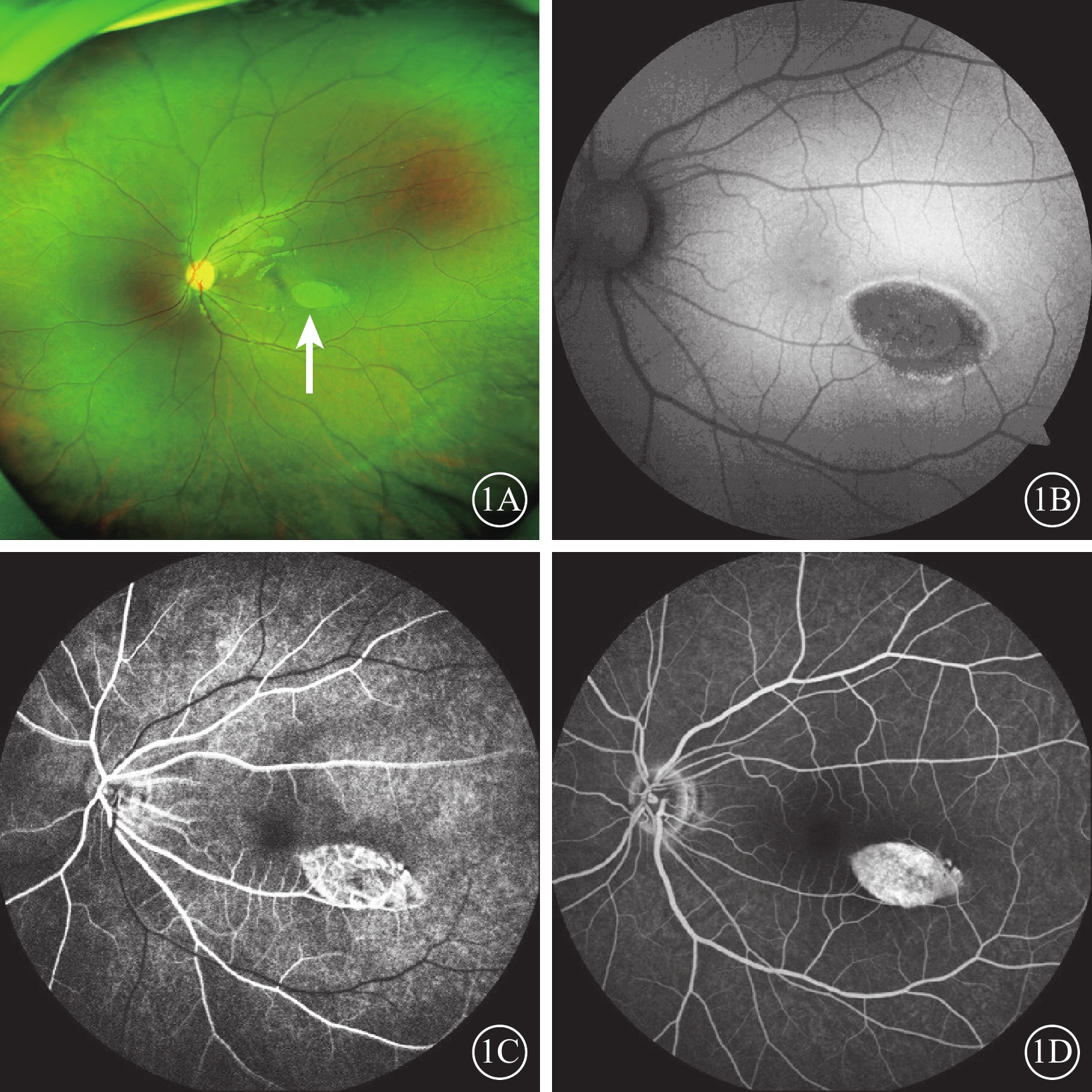

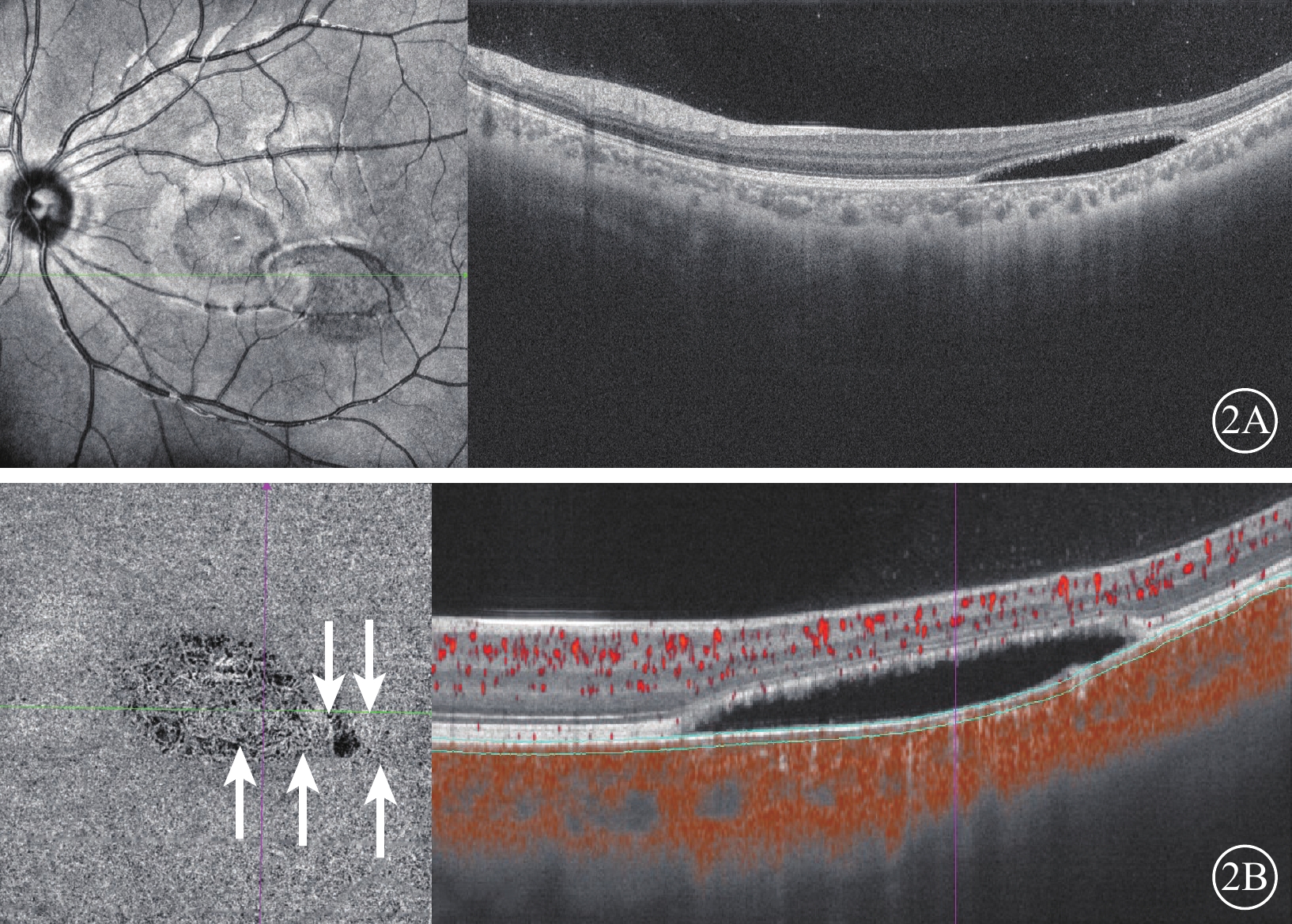

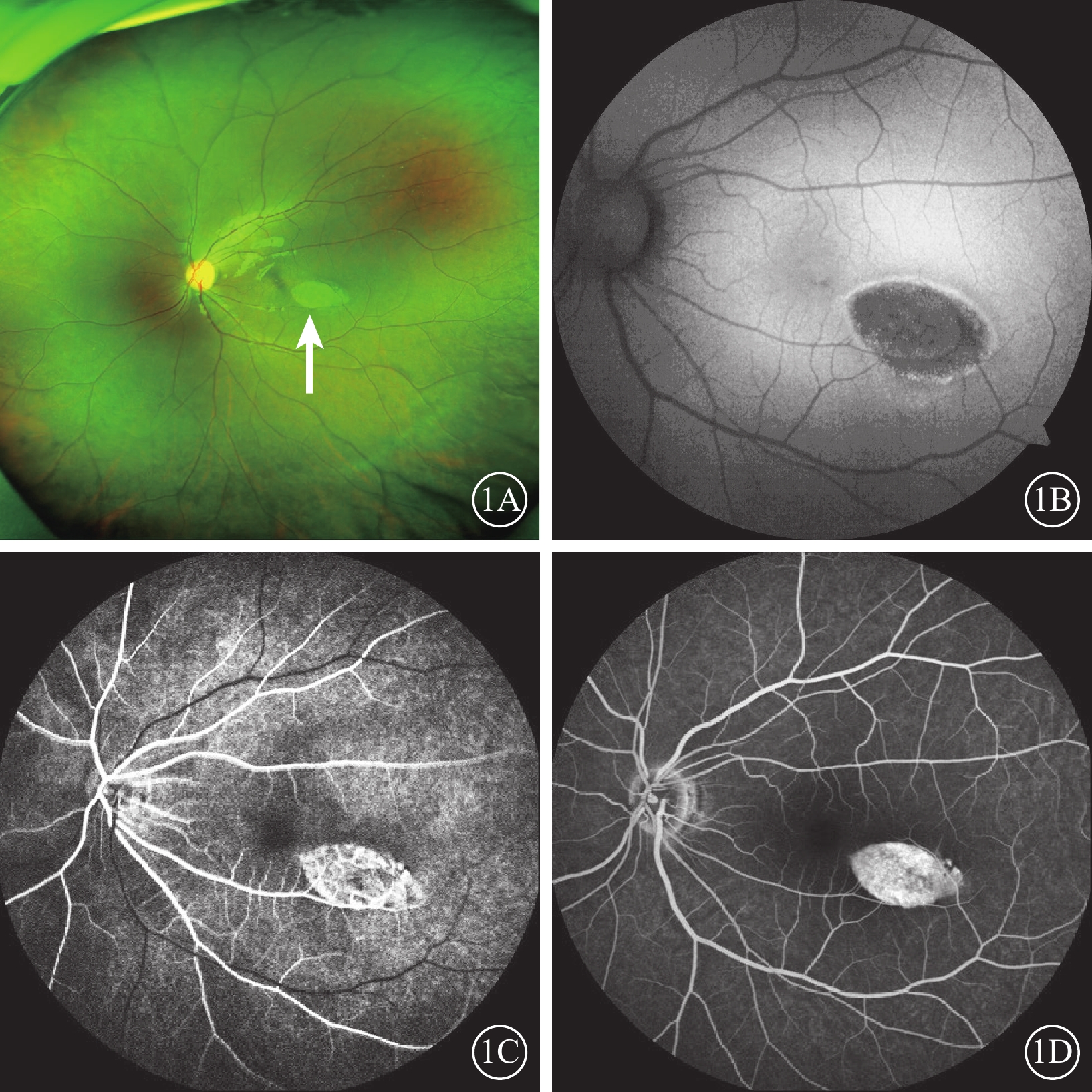

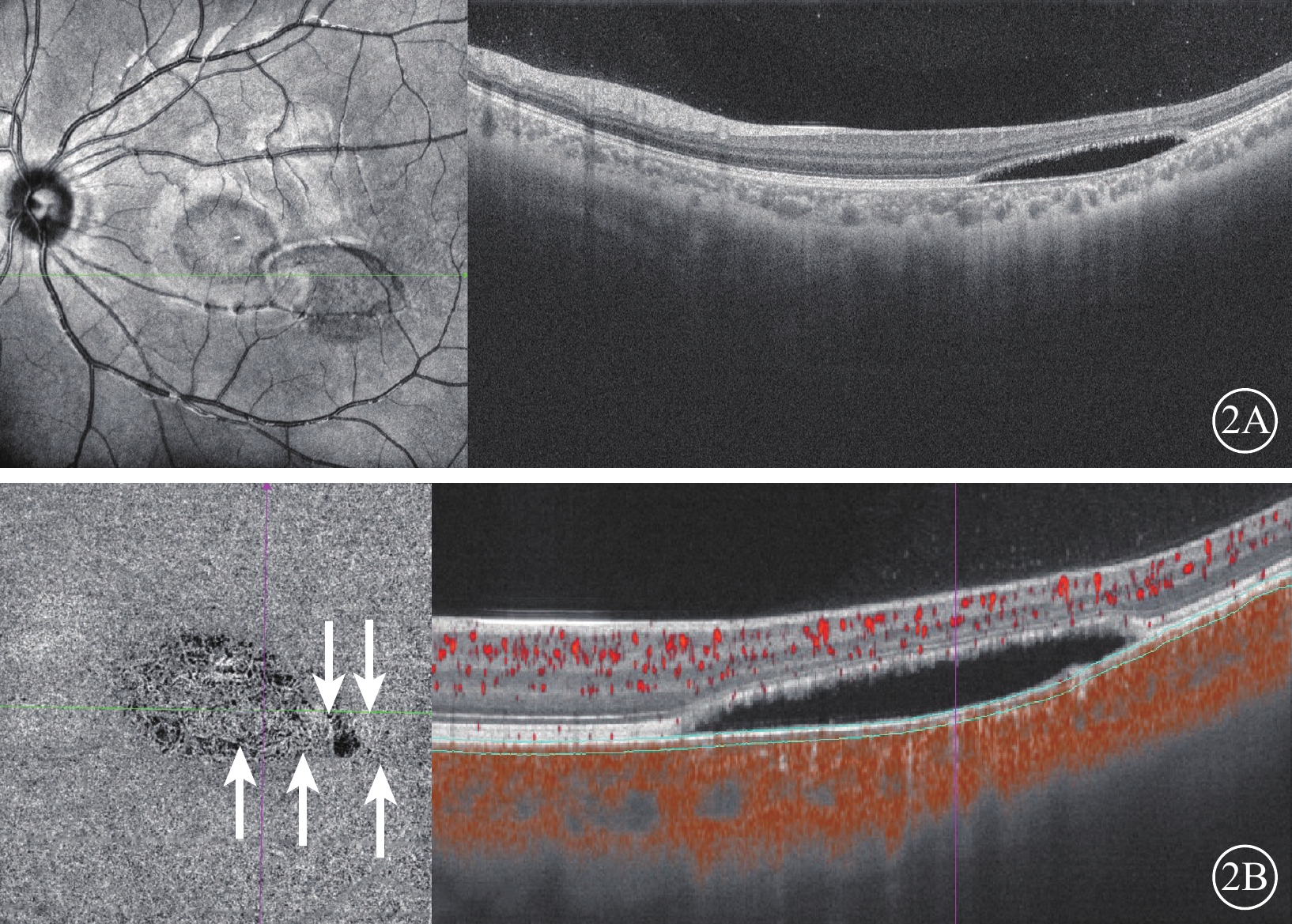

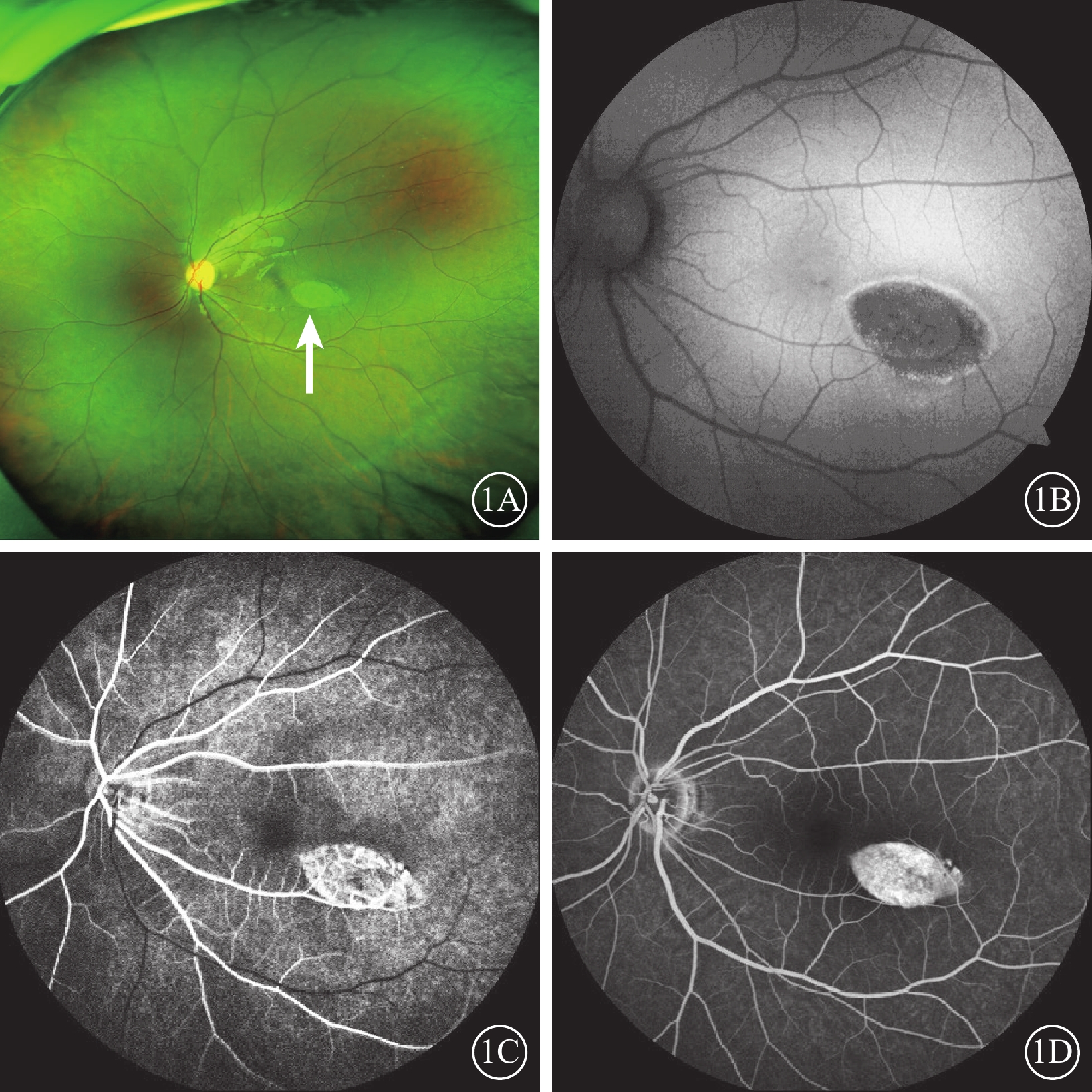

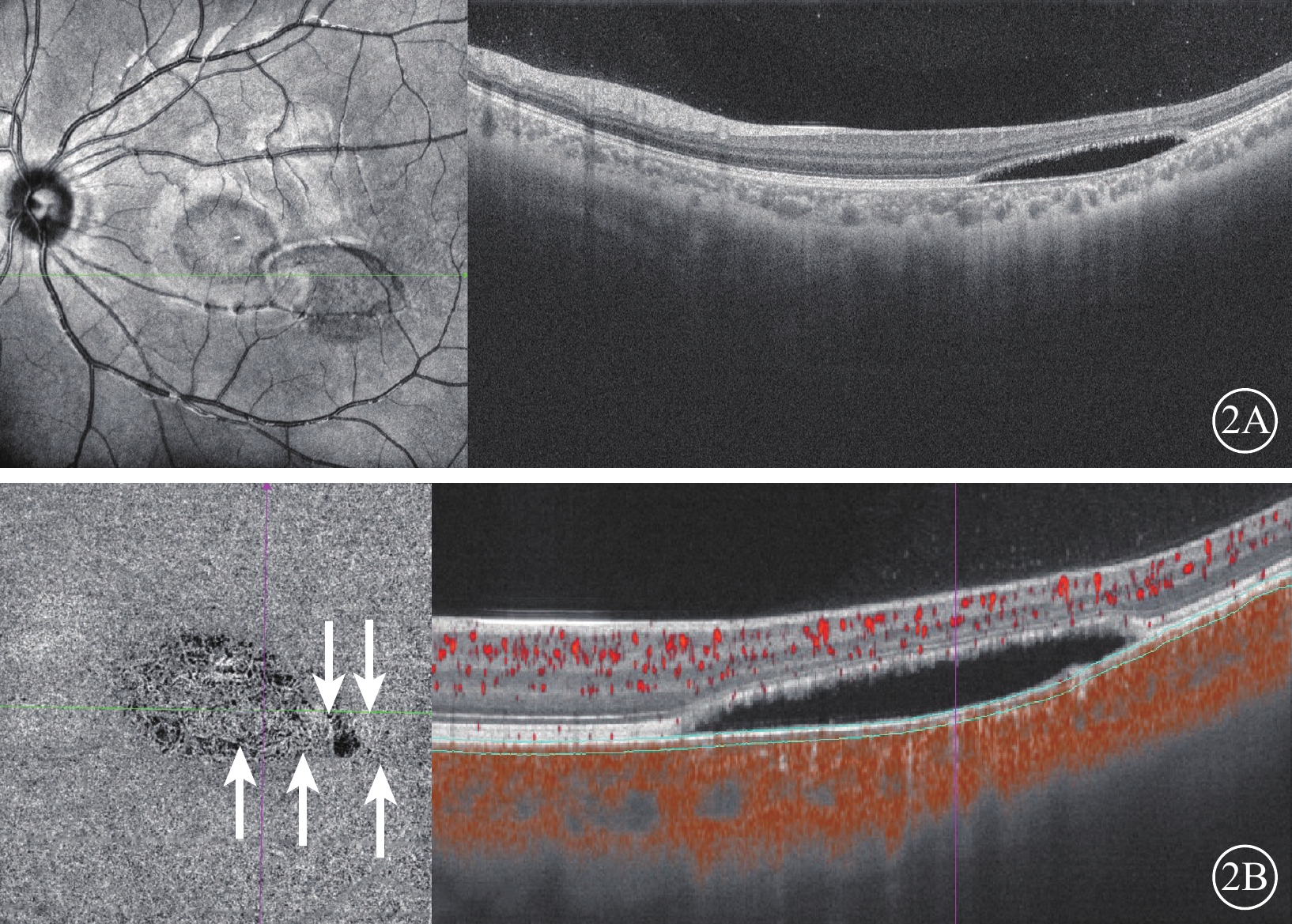

患兒女,12歲。因體檢于2019年12月2日到中山大學中山眼科中心就診。既往身體健康,否認其他眼部和神經系統癥狀,否認其他全身系統性疾病史。眼部檢查:雙眼最佳矯正視力(BCVA)1.0。右眼、左眼眼壓分別為14.3、13.0 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,左眼黃斑顳側偏下方,位于視網膜血管下的蒼白“魚雷樣”病灶,孤立扁平,邊界清晰,沿水平縫走行(圖1A)。眼底自發熒光(FAF)檢查,左眼黃斑顳側偏下方橢圓形病灶呈弱熒光,病灶邊界呈強熒光(圖1B)。熒光素眼底血管造影(FFA)檢查,左眼早期病灶呈斑駁狀強熒光,透見脈絡膜血管(圖1C);晚期呈透見強熒光、視網膜色素上皮(RPE)透見熒光(圖1D)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,左眼內層視網膜無明顯變化,外核層變薄,光感受器細胞丟失,RPE萎縮,神經上皮層下腔隙,脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,反射增強(圖2A)。OCT血管成像(OCTA)檢查,左眼病灶處脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,視網膜下腔隙對應位置脈絡膜中、大血管信號增加(圖2B)。右眼眼底檢查未見明顯異常。診斷:左眼魚雷樣黃斑病變(TM)。建議患者定期隨訪觀察。

圖1

魚雷樣黃斑病變患兒左眼眼部檢查像

圖1

魚雷樣黃斑病變患兒左眼眼部檢查像

1A示彩色眼底像,黃斑顳側偏下方,位于視網膜血管下的蒼白“魚雷樣”病灶(白箭),孤立扁平、邊界清晰,沿水平縫走行。1B示眼底自發熒光像,橢圓形病灶呈弱熒光,病灶邊界呈強熒光。1C示熒光素眼底血管造影早期像,病灶呈斑駁狀熒光,透見脈絡膜血管。1D示熒光素眼底血管造影晚期像,病灶呈強熒光、視網膜色素上皮透見熒光

圖2

魚雷樣黃斑病變患兒左眼光相干斷層掃描(OCT)像及OCT血管成像(OCTA)圖

圖2

魚雷樣黃斑病變患兒左眼光相干斷層掃描(OCT)像及OCT血管成像(OCTA)圖

2A示OCT像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。病灶區內層視網膜無明顯變化,外核層變薄,光感受器細胞丟失,視網膜色素上皮萎縮,神經上皮層下腔隙,脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,反射增強。2B示OCTA像,脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,視網膜下腔隙對應處脈絡膜中、大血管信號增加(白箭)

討論 TM是一種極為罕見的、先天性、良性RPE損害性疾病。既往被稱做“RPE痣”、“RPE低色素痣”。1993年,正式命名為TM[1-2],其典型表現為孤立、邊界清晰的低色素病變,通常位于黃斑顳側,呈“魚雷樣”。目前該病在全球范圍內僅報道約100例,其中我國僅報道2例患者[3-4],97.3%患者為單眼發病[5]。TM為良性疾病,不累及中心視力,且病變通常無進展,無需特殊治療。關于TM的發病率及發病機制尚不明確。

該病診斷主要依賴于眼底特征性表現。典型OCT征象為外層視網膜結構紊亂伴或不伴有視網膜下腔隙。Wong等[6]根據是否出現外層視網膜腔隙將TM分為Ⅰ型和Ⅱ型。本例患兒行彩色眼底照相、OCT、FAF、FFA、OCTA等檢查,是國內首例關于TM的多模式影像學報道。本例患者經OCT檢查,左眼黃斑顳側“魚雷樣”低色素病灶,中心視力正常,符合典型的Ⅱ型TM診斷。FAF檢查,病灶呈弱熒光,邊界呈強熒光,提示病灶RPE萎縮或缺失,而邊界處RPE細胞功能代償性增強。FFA檢查結果與既往研究報道一致[4, 7-8]。

OCTA檢查是近年來用于檢測視網膜脈絡膜血流成像的無創、快捷的新興影像技術。目前國內尚無OCTA檢查用于TM檢查的相關報道。本例患兒行OCTA檢查,病灶處視網膜淺層及中層血管網結構無異常,但深層視網膜毛細血管網及脈絡膜毛細血管局灶性弱血流信號,與既往研究報道一致[8]。這提示TM發病可能與脈絡膜毛細血管對視網膜外層供血供氧功能有關。但由于這是一種非常罕見的疾病,需要更多病例進一步證實。

既往研究表明,TM為良性疾病,不累及中心視力,且隨訪過程中未見明顯進展,無需特殊治療[9-10]。然而,由于可能出現視網膜脫離、脈絡膜新生血管等并發癥,需進行臨床隨訪觀察并主要對黃斑病變進行監測。必要時,根據病變進展及黃斑累及情況行激光光凝治療或抗血管內皮生長因子藥物治療。

患兒女,12歲。因體檢于2019年12月2日到中山大學中山眼科中心就診。既往身體健康,否認其他眼部和神經系統癥狀,否認其他全身系統性疾病史。眼部檢查:雙眼最佳矯正視力(BCVA)1.0。右眼、左眼眼壓分別為14.3、13.0 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。雙眼眼前節檢查未見明顯異常。眼底檢查,左眼黃斑顳側偏下方,位于視網膜血管下的蒼白“魚雷樣”病灶,孤立扁平,邊界清晰,沿水平縫走行(圖1A)。眼底自發熒光(FAF)檢查,左眼黃斑顳側偏下方橢圓形病灶呈弱熒光,病灶邊界呈強熒光(圖1B)。熒光素眼底血管造影(FFA)檢查,左眼早期病灶呈斑駁狀強熒光,透見脈絡膜血管(圖1C);晚期呈透見強熒光、視網膜色素上皮(RPE)透見熒光(圖1D)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,左眼內層視網膜無明顯變化,外核層變薄,光感受器細胞丟失,RPE萎縮,神經上皮層下腔隙,脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,反射增強(圖2A)。OCT血管成像(OCTA)檢查,左眼病灶處脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,視網膜下腔隙對應位置脈絡膜中、大血管信號增加(圖2B)。右眼眼底檢查未見明顯異常。診斷:左眼魚雷樣黃斑病變(TM)。建議患者定期隨訪觀察。

圖1

魚雷樣黃斑病變患兒左眼眼部檢查像

圖1

魚雷樣黃斑病變患兒左眼眼部檢查像

1A示彩色眼底像,黃斑顳側偏下方,位于視網膜血管下的蒼白“魚雷樣”病灶(白箭),孤立扁平、邊界清晰,沿水平縫走行。1B示眼底自發熒光像,橢圓形病灶呈弱熒光,病灶邊界呈強熒光。1C示熒光素眼底血管造影早期像,病灶呈斑駁狀熒光,透見脈絡膜血管。1D示熒光素眼底血管造影晚期像,病灶呈強熒光、視網膜色素上皮透見熒光

圖2

魚雷樣黃斑病變患兒左眼光相干斷層掃描(OCT)像及OCT血管成像(OCTA)圖

圖2

魚雷樣黃斑病變患兒左眼光相干斷層掃描(OCT)像及OCT血管成像(OCTA)圖

2A示OCT像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。病灶區內層視網膜無明顯變化,外核層變薄,光感受器細胞丟失,視網膜色素上皮萎縮,神經上皮層下腔隙,脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,反射增強。2B示OCTA像,脈絡膜毛細血管層萎縮、變薄,視網膜下腔隙對應處脈絡膜中、大血管信號增加(白箭)

討論 TM是一種極為罕見的、先天性、良性RPE損害性疾病。既往被稱做“RPE痣”、“RPE低色素痣”。1993年,正式命名為TM[1-2],其典型表現為孤立、邊界清晰的低色素病變,通常位于黃斑顳側,呈“魚雷樣”。目前該病在全球范圍內僅報道約100例,其中我國僅報道2例患者[3-4],97.3%患者為單眼發病[5]。TM為良性疾病,不累及中心視力,且病變通常無進展,無需特殊治療。關于TM的發病率及發病機制尚不明確。

該病診斷主要依賴于眼底特征性表現。典型OCT征象為外層視網膜結構紊亂伴或不伴有視網膜下腔隙。Wong等[6]根據是否出現外層視網膜腔隙將TM分為Ⅰ型和Ⅱ型。本例患兒行彩色眼底照相、OCT、FAF、FFA、OCTA等檢查,是國內首例關于TM的多模式影像學報道。本例患者經OCT檢查,左眼黃斑顳側“魚雷樣”低色素病灶,中心視力正常,符合典型的Ⅱ型TM診斷。FAF檢查,病灶呈弱熒光,邊界呈強熒光,提示病灶RPE萎縮或缺失,而邊界處RPE細胞功能代償性增強。FFA檢查結果與既往研究報道一致[4, 7-8]。

OCTA檢查是近年來用于檢測視網膜脈絡膜血流成像的無創、快捷的新興影像技術。目前國內尚無OCTA檢查用于TM檢查的相關報道。本例患兒行OCTA檢查,病灶處視網膜淺層及中層血管網結構無異常,但深層視網膜毛細血管網及脈絡膜毛細血管局灶性弱血流信號,與既往研究報道一致[8]。這提示TM發病可能與脈絡膜毛細血管對視網膜外層供血供氧功能有關。但由于這是一種非常罕見的疾病,需要更多病例進一步證實。

既往研究表明,TM為良性疾病,不累及中心視力,且隨訪過程中未見明顯進展,無需特殊治療[9-10]。然而,由于可能出現視網膜脫離、脈絡膜新生血管等并發癥,需進行臨床隨訪觀察并主要對黃斑病變進行監測。必要時,根據病變進展及黃斑累及情況行激光光凝治療或抗血管內皮生長因子藥物治療。