引用本文: 李丹鳳, 楊波, 肖駿. 皮脂腺痣綜合征5年隨訪觀察1例. 中華眼底病雜志, 2024, 40(4): 315-316. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20230118-00030 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

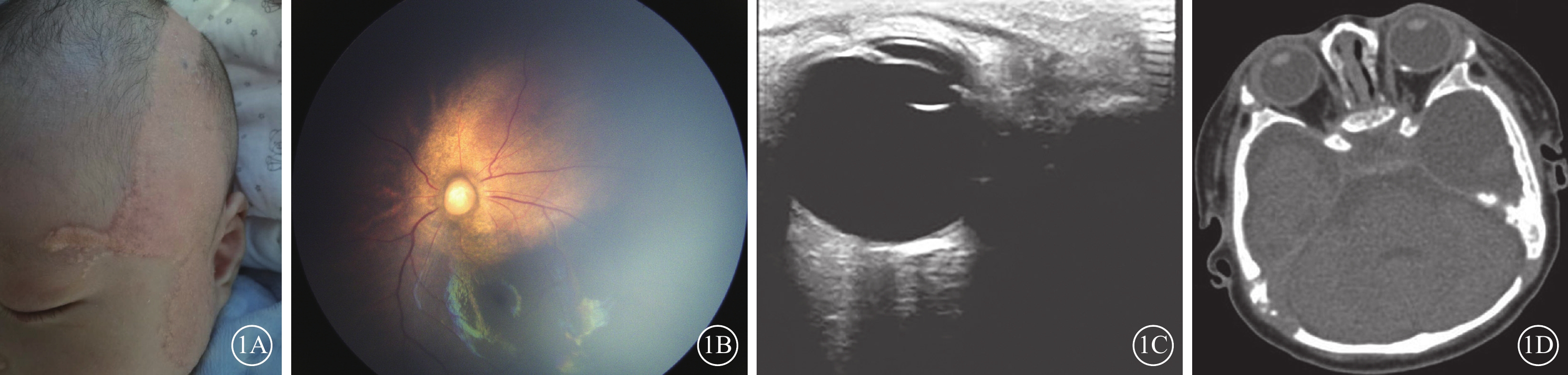

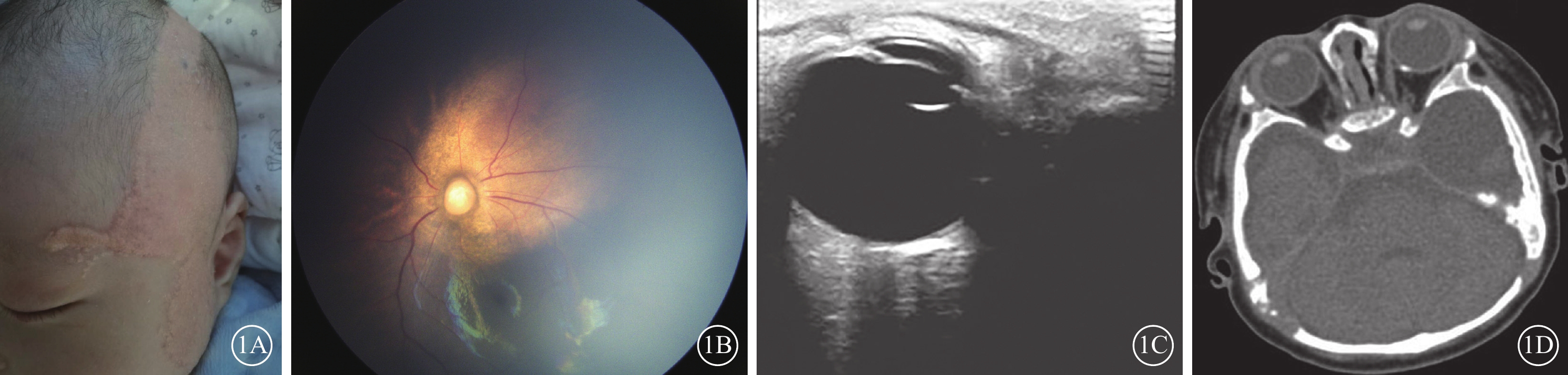

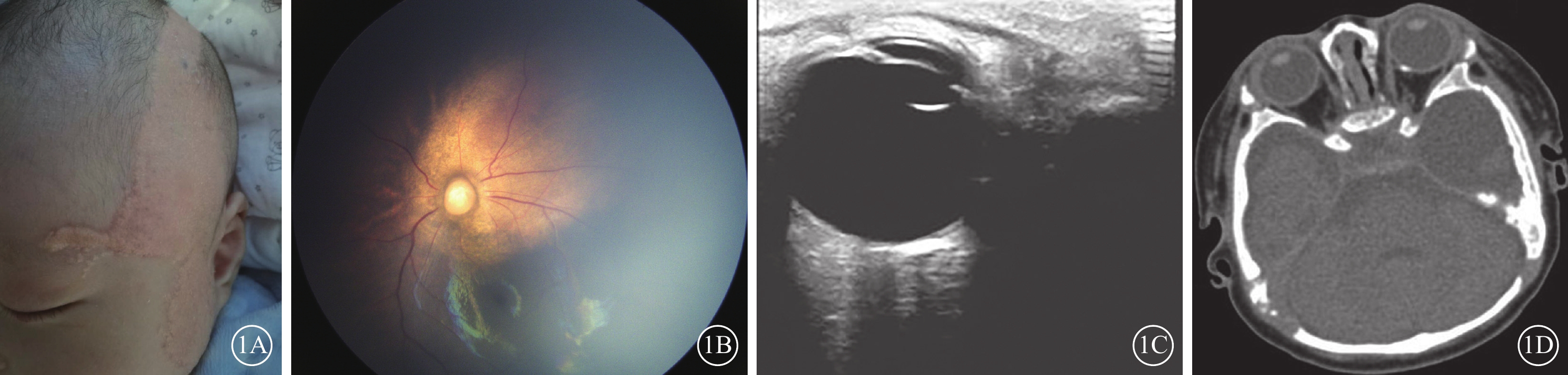

患兒男,2個月。因新生兒全身檢查于2016年12月8日到吉林大學第二醫院眼科就診。患兒胎齡39周順產。否認癲癇及全身其他器官系統病史,否認家族遺傳病史。體格檢查:左側面部、顳部、耳前、眉部大片淡黃白色病變,眉部及顳部皮損呈疣狀隆起,病變部位無毛發生長(圖1A)。經本院皮膚科會診,診斷為“皮脂腺痣”。雙眼眼前節未見明顯異常。眼底檢查,左眼視盤周圍約6個視盤直徑大小的橘紅色病灶(圖1B)。彩色多普勒超聲血流成像檢查,左眼視神經周圍強回聲光帶,其后可見聲影(圖1C)。頭部CT檢查,左側眼環后部條形強密度影(圖1D)。右眼眼底未見明顯異常。診斷:皮脂腺痣綜合征合并脈絡膜骨瘤。囑患兒家屬定期復查。

圖1

皮脂腺痣綜合征患兒初診頭部外觀及左眼眼部檢查像

圖1

皮脂腺痣綜合征患兒初診頭部外觀及左眼眼部檢查像

1A示頭部外觀像,左側面部、顳部、耳前、眉部大片淡黃白色病變,眉部及顳部皮損呈疣狀隆起,病變部位無毛發生長。1B示彩色眼底像,視盤周圍約6個視盤直徑大小的橘紅色病灶,隱約可見脈絡膜血管。1C示彩色多普勒超聲血流成像圖,視神經周圍強回聲光帶,其后可見聲影。1D示頭顱CT像,眼環后部條形強密度影

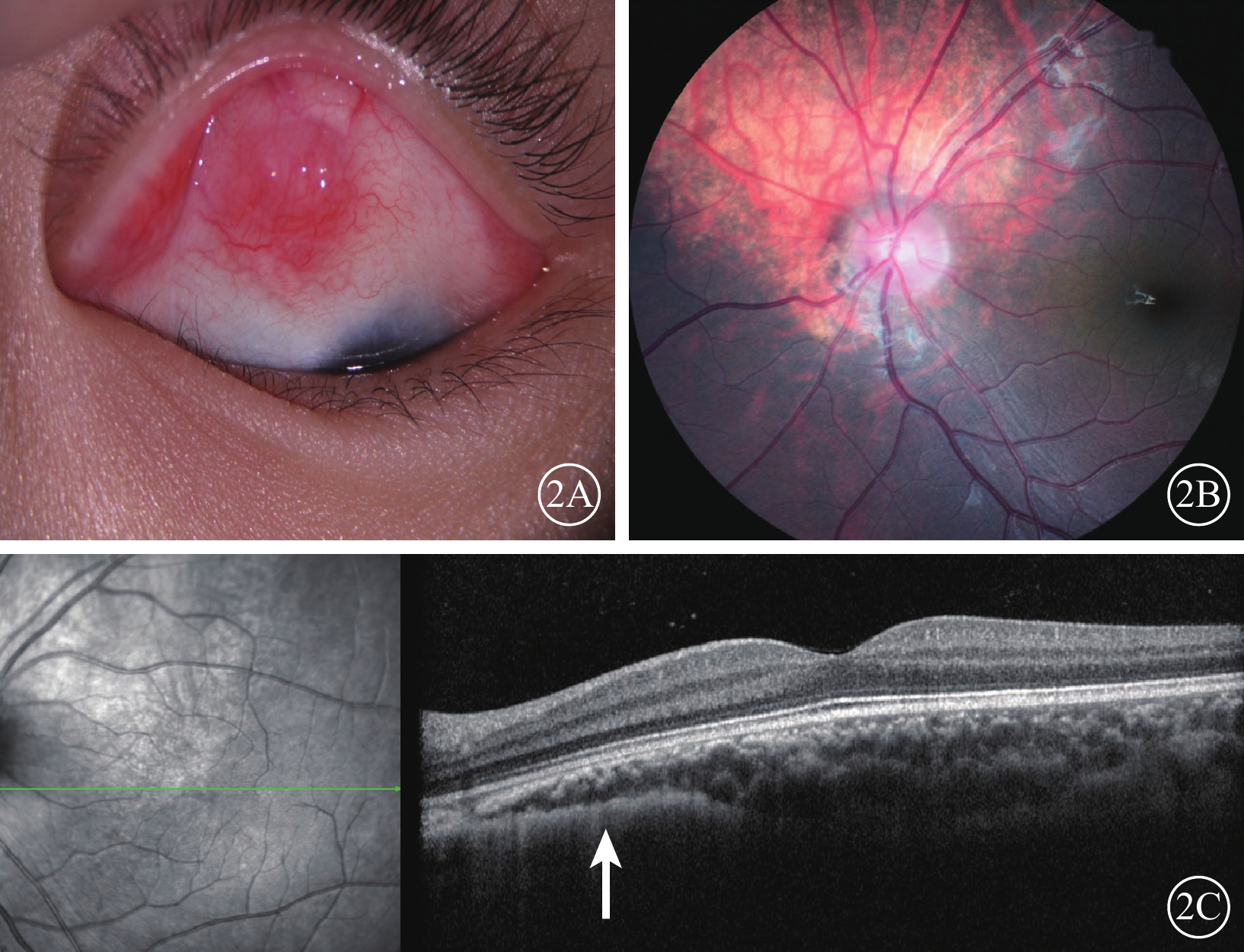

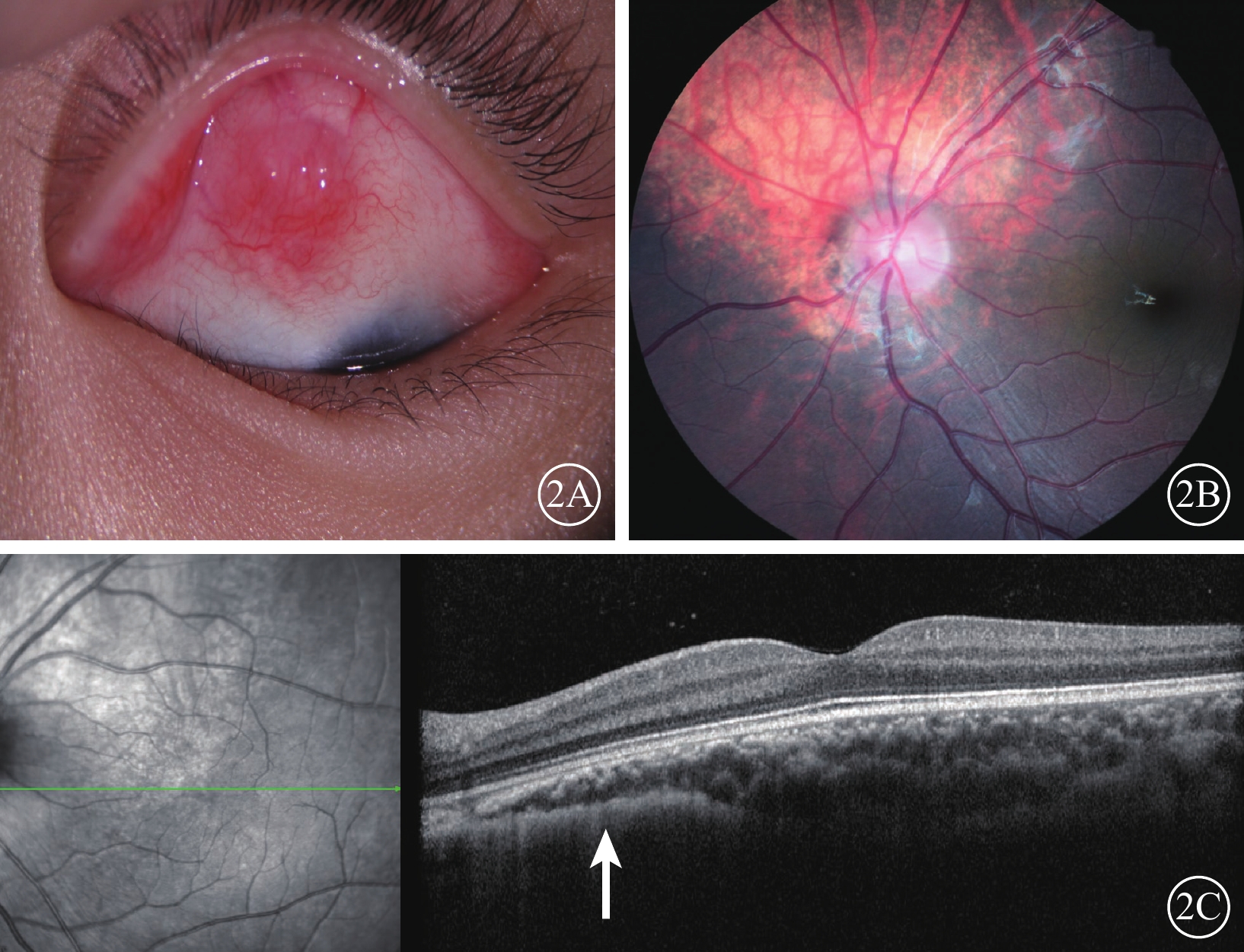

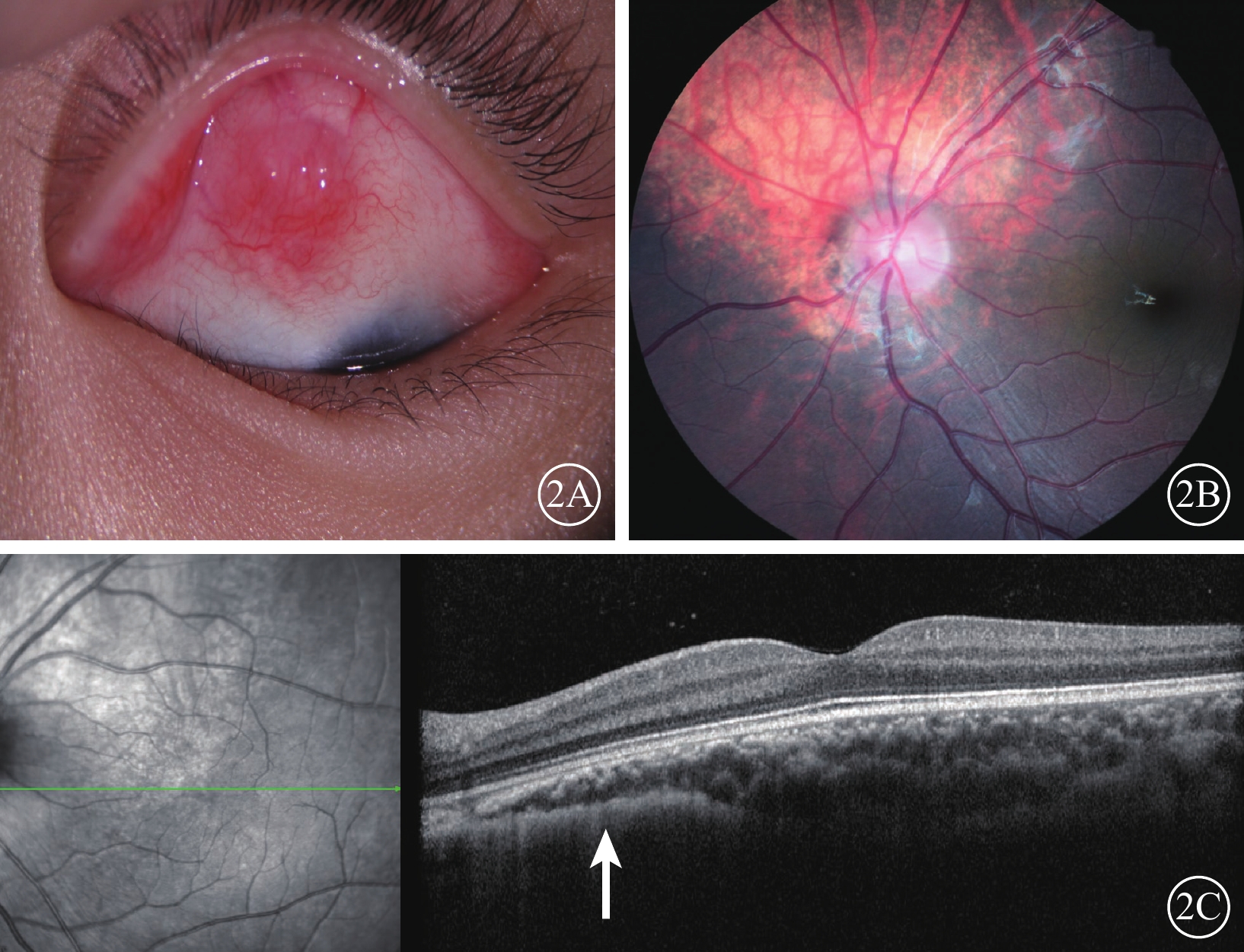

2021年10月8日,患兒因左眼表腫物再次到我院眼科就診。眼科檢查:雙眼視力0.6,最佳矯正視力1.0。右眼、左眼眼壓分別為12、14 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。左眼上方球結膜粉紅色“魚肉樣”腫物,表面血管擴張,移動度欠佳,大小約0.4 cm×0.5 cm(圖2A)。眼底檢查,左眼視盤及上方橘紅色脫色素改變,透見脈絡膜大血管(圖2B)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,左眼視盤顳側及上方脈絡膜變薄,脈絡膜大血管層消失,相應鞏膜增厚,強反射信號(圖2C)。右眼眼前節及眼底檢查均未見明顯異常。診斷:皮脂腺痣綜合征、結膜錯構瘤、鞏膜錯構瘤。建議患兒行結膜錯構瘤切除手術,其家屬拒絕手術治療,囑其定期復查。

圖2

皮脂腺痣綜合征患兒復診左眼眼部檢查像

圖2

皮脂腺痣綜合征患兒復診左眼眼部檢查像

2A示左眼眼前節像,上方球結膜粉紅色腫物,大小約0.4 cm×0.5 cm,表面血管擴張。2B示彩色眼底像,視盤及上方視網膜橘紅色病變,可透見脈絡膜血管。2C示光相干斷層掃描像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。視網膜結構清晰,脈絡膜變薄,可見鞏膜強反射(白箭)

討論 皮脂腺痣綜合征是一種導致神經、眼部、皮膚等多系統缺陷的綜合征,又稱Schimmelpenning綜合征,是表皮痣綜合征的一種[1-2]。新生兒皮脂腺痣的發病率為1‰~3‰,無明顯性別差異。由常染色體顯性基因缺陷引起的遺傳嵌合體所致[3]。最近研究表明,該病的發生可能由HRAS、NRAS和KRAS基因的后合子體細胞突變[4]。皮脂腺痣是一種累及表皮、毛囊、皮脂腺等結構的錯構瘤,通常表現為頭部、頸部、頭皮上的圓形、橢圓形或線性的黃色斑塊,病變部位無毛發生長[5]。神經系統發育遲滯和癲癇是皮脂腺痣綜合征最常見的神經系統癥狀。此外,神經系統表現還包括腦發育不全、皮質發育不良、神經膠質錯構瘤等。其他常見表現如骨骼異常和低磷血癥等[6]。

研究報道,59%的皮脂腺痣綜合征患者合并眼部病變,發生率僅次于神經系統病變。最常見的眼部病變為錯構瘤和眼部結構缺損。錯構瘤常發生于角膜、結膜,也可發生在眼瞼、鞏膜[7]。結構缺損常發生在眼瞼、視網膜、葡萄膜。其他眼部表現包括斜視、視神經發育不良、眼瞼血管瘤、鞏膜纖維瘤、視盤周圍脈絡膜萎縮、滲出性和孔源性視網膜脫離、小眼球和皮質盲等[3, 8-9]。皮脂腺痣綜合征眼底改變主要表現為后極部邊界不清的橘紅色病灶。頭部CT及眼部B型超聲檢查,眼環后方強密度影,與脈絡膜骨瘤類似。本例患兒僅表現為皮膚的皮脂腺痣及眼部錯構瘤,其他器官無明顯異常。

本例患兒眼底橘紅色改變,結合超聲及CT檢查結果,診斷為脈絡膜骨瘤。脈絡膜骨瘤OCT特征常表現為脈絡膜內層病變、可有鈣化及脫鈣表現、外層視網膜結構異常等。而本例患兒OCT表現為視網膜結構清晰完整,脈絡膜變薄,與脈絡膜骨瘤特征不符。Traboulsi等[7]對1例皮脂腺痣綜合征患者眼球行病理解剖,病變部位相應鞏膜內骨或軟骨組織,提示皮脂腺痣有合并鞏膜錯構瘤。結合本例患兒OCT檢查結果,推測鞏膜錯構瘤可能性大,其為皮脂腺痣綜合征眼部病變的一種特征性病變,而非脈絡膜骨瘤。目前尚無皮脂腺痣綜合征眼底表現的OCT特征描述,本文為首次報道。對于脈絡膜骨瘤和鞏膜錯構瘤,兩者鑒別要點在于:(1)脈絡膜骨瘤好發于中年女性,而皮脂腺痣綜合征中鞏膜錯構瘤好發于兒童。(2)脈絡膜骨瘤較少合并其他器官系統異常,皮脂腺痣綜合征常合并頭頸部皮脂腺痣及中樞神經系統異常。(3)皮脂腺痣綜合征眼底改變可見脈絡膜大血管。(4)病理學檢查發現鞏膜內骨或軟骨組織可確診。患兒初診時眼表未見異常,5年后復診診斷為左眼上方球結膜錯構瘤,提示皮脂腺痣綜合征結膜錯構瘤可后天發生,需注意長期觀察隨訪。約10%~20%的皮脂腺痣患者可能為繼發腫瘤,且多發生于40歲以上患者。大多數繼發腫瘤為良性,約3%的惡性腫瘤,包括基底細胞癌和鱗狀細胞癌[10]。

關于皮脂腺痣綜合征的治療,目前尚未形成統一治療方案,考慮到患者外觀美容需求和疾病惡變風險,早期行病損切除手術為目前首選治療方案。由于皮脂腺痣綜合征的患者常多系統受累,經常首診于眼科,對于疑似皮脂腺痣綜合征的患者應行腦電圖、頭部核磁共振等檢查以避免誤診、漏診。

患兒男,2個月。因新生兒全身檢查于2016年12月8日到吉林大學第二醫院眼科就診。患兒胎齡39周順產。否認癲癇及全身其他器官系統病史,否認家族遺傳病史。體格檢查:左側面部、顳部、耳前、眉部大片淡黃白色病變,眉部及顳部皮損呈疣狀隆起,病變部位無毛發生長(圖1A)。經本院皮膚科會診,診斷為“皮脂腺痣”。雙眼眼前節未見明顯異常。眼底檢查,左眼視盤周圍約6個視盤直徑大小的橘紅色病灶(圖1B)。彩色多普勒超聲血流成像檢查,左眼視神經周圍強回聲光帶,其后可見聲影(圖1C)。頭部CT檢查,左側眼環后部條形強密度影(圖1D)。右眼眼底未見明顯異常。診斷:皮脂腺痣綜合征合并脈絡膜骨瘤。囑患兒家屬定期復查。

圖1

皮脂腺痣綜合征患兒初診頭部外觀及左眼眼部檢查像

圖1

皮脂腺痣綜合征患兒初診頭部外觀及左眼眼部檢查像

1A示頭部外觀像,左側面部、顳部、耳前、眉部大片淡黃白色病變,眉部及顳部皮損呈疣狀隆起,病變部位無毛發生長。1B示彩色眼底像,視盤周圍約6個視盤直徑大小的橘紅色病灶,隱約可見脈絡膜血管。1C示彩色多普勒超聲血流成像圖,視神經周圍強回聲光帶,其后可見聲影。1D示頭顱CT像,眼環后部條形強密度影

2021年10月8日,患兒因左眼表腫物再次到我院眼科就診。眼科檢查:雙眼視力0.6,最佳矯正視力1.0。右眼、左眼眼壓分別為12、14 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。左眼上方球結膜粉紅色“魚肉樣”腫物,表面血管擴張,移動度欠佳,大小約0.4 cm×0.5 cm(圖2A)。眼底檢查,左眼視盤及上方橘紅色脫色素改變,透見脈絡膜大血管(圖2B)。光相干斷層掃描(OCT)檢查,左眼視盤顳側及上方脈絡膜變薄,脈絡膜大血管層消失,相應鞏膜增厚,強反射信號(圖2C)。右眼眼前節及眼底檢查均未見明顯異常。診斷:皮脂腺痣綜合征、結膜錯構瘤、鞏膜錯構瘤。建議患兒行結膜錯構瘤切除手術,其家屬拒絕手術治療,囑其定期復查。

圖2

皮脂腺痣綜合征患兒復診左眼眼部檢查像

圖2

皮脂腺痣綜合征患兒復診左眼眼部檢查像

2A示左眼眼前節像,上方球結膜粉紅色腫物,大小約0.4 cm×0.5 cm,表面血管擴張。2B示彩色眼底像,視盤及上方視網膜橘紅色病變,可透見脈絡膜血管。2C示光相干斷層掃描像,左圖為掃描方向和部位,右圖為檢查結果。視網膜結構清晰,脈絡膜變薄,可見鞏膜強反射(白箭)

討論 皮脂腺痣綜合征是一種導致神經、眼部、皮膚等多系統缺陷的綜合征,又稱Schimmelpenning綜合征,是表皮痣綜合征的一種[1-2]。新生兒皮脂腺痣的發病率為1‰~3‰,無明顯性別差異。由常染色體顯性基因缺陷引起的遺傳嵌合體所致[3]。最近研究表明,該病的發生可能由HRAS、NRAS和KRAS基因的后合子體細胞突變[4]。皮脂腺痣是一種累及表皮、毛囊、皮脂腺等結構的錯構瘤,通常表現為頭部、頸部、頭皮上的圓形、橢圓形或線性的黃色斑塊,病變部位無毛發生長[5]。神經系統發育遲滯和癲癇是皮脂腺痣綜合征最常見的神經系統癥狀。此外,神經系統表現還包括腦發育不全、皮質發育不良、神經膠質錯構瘤等。其他常見表現如骨骼異常和低磷血癥等[6]。

研究報道,59%的皮脂腺痣綜合征患者合并眼部病變,發生率僅次于神經系統病變。最常見的眼部病變為錯構瘤和眼部結構缺損。錯構瘤常發生于角膜、結膜,也可發生在眼瞼、鞏膜[7]。結構缺損常發生在眼瞼、視網膜、葡萄膜。其他眼部表現包括斜視、視神經發育不良、眼瞼血管瘤、鞏膜纖維瘤、視盤周圍脈絡膜萎縮、滲出性和孔源性視網膜脫離、小眼球和皮質盲等[3, 8-9]。皮脂腺痣綜合征眼底改變主要表現為后極部邊界不清的橘紅色病灶。頭部CT及眼部B型超聲檢查,眼環后方強密度影,與脈絡膜骨瘤類似。本例患兒僅表現為皮膚的皮脂腺痣及眼部錯構瘤,其他器官無明顯異常。

本例患兒眼底橘紅色改變,結合超聲及CT檢查結果,診斷為脈絡膜骨瘤。脈絡膜骨瘤OCT特征常表現為脈絡膜內層病變、可有鈣化及脫鈣表現、外層視網膜結構異常等。而本例患兒OCT表現為視網膜結構清晰完整,脈絡膜變薄,與脈絡膜骨瘤特征不符。Traboulsi等[7]對1例皮脂腺痣綜合征患者眼球行病理解剖,病變部位相應鞏膜內骨或軟骨組織,提示皮脂腺痣有合并鞏膜錯構瘤。結合本例患兒OCT檢查結果,推測鞏膜錯構瘤可能性大,其為皮脂腺痣綜合征眼部病變的一種特征性病變,而非脈絡膜骨瘤。目前尚無皮脂腺痣綜合征眼底表現的OCT特征描述,本文為首次報道。對于脈絡膜骨瘤和鞏膜錯構瘤,兩者鑒別要點在于:(1)脈絡膜骨瘤好發于中年女性,而皮脂腺痣綜合征中鞏膜錯構瘤好發于兒童。(2)脈絡膜骨瘤較少合并其他器官系統異常,皮脂腺痣綜合征常合并頭頸部皮脂腺痣及中樞神經系統異常。(3)皮脂腺痣綜合征眼底改變可見脈絡膜大血管。(4)病理學檢查發現鞏膜內骨或軟骨組織可確診。患兒初診時眼表未見異常,5年后復診診斷為左眼上方球結膜錯構瘤,提示皮脂腺痣綜合征結膜錯構瘤可后天發生,需注意長期觀察隨訪。約10%~20%的皮脂腺痣患者可能為繼發腫瘤,且多發生于40歲以上患者。大多數繼發腫瘤為良性,約3%的惡性腫瘤,包括基底細胞癌和鱗狀細胞癌[10]。

關于皮脂腺痣綜合征的治療,目前尚未形成統一治療方案,考慮到患者外觀美容需求和疾病惡變風險,早期行病損切除手術為目前首選治療方案。由于皮脂腺痣綜合征的患者常多系統受累,經常首診于眼科,對于疑似皮脂腺痣綜合征的患者應行腦電圖、頭部核磁共振等檢查以避免誤診、漏診。