引用本文: 鄧先明, 王文戰, 馬超, 石徑. 自體神經感覺視網膜移植治療難治性巨大黃斑裂孔. 中華眼底病雜志, 2024, 40(8): 619-623. doi: 10.3760/cma.j.cn511434-20231229-00502 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中華眼底病雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

黃斑裂孔是一種可導致中心視力喪失、中心暗點和視力障礙的視網膜疾病。近年來隨著玻璃體視網膜手術技術的不斷發展,玻璃體切割手術(PPV)結合內界膜剝除或聯合填塞已成為黃斑裂孔的常規治療方法,手術后裂孔閉合率可達80%~95%[1-3]。但PPV后裂孔閉合和視力恢復與手術前裂孔直徑密切相關[4-5]。既往文獻報道,直徑大于650 μm的巨大黃斑裂孔手術后裂孔閉合率較低,部分患眼多次手術后仍無法完全閉合[6]。若初次手術剝除內界膜,再次手術成功率顯著降低[7]。而自體神經感覺視網膜游離瓣可作為支架和黃斑裂孔填塞物,以促進裂孔閉合[8-9]。我們對一組已行PPV聯合內界膜剝除或填塞但仍未閉合的難治性巨大黃斑裂孔進行了自體神經感覺視網膜移植治療,現總結分析其療效觀察結果報道如下。

1 對象和方法

前瞻性臨床研究。本研究經鄭州大學第一附屬醫院倫理委員會審核(批準號:2023-KY-0138-002);遵循《赫爾辛基宣言》原則;所有患者均獲知情并簽署書面知情同意書。

選取2022年7月至2023年12月于鄭州大學第一附屬醫院眼科接受自體神經感覺視網膜移植治療的難治性黃斑裂孔患者12例12只眼納入本研究。納入標準:PPV聯合內界膜剝除或填塞后裂孔仍未閉合,且裂孔直徑>600 μm。排除標準:增生型糖尿病視網膜病變(DR)、葡萄膜炎、增生性玻璃體視網膜病變(PVR)者;隨訪記錄不完整者。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、間接檢眼鏡、眼底彩色照相、光相干斷層掃描(OCT)檢查以及眼軸長度(AL)測量。BCVA檢查采用國際標準視力表進行,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。采用德國海德堡公司Spectralis OCT儀對黃斑區進行掃描,測量裂孔基底徑和視網膜移植片厚度。視網膜移植片厚度測量時,選取移植片最高點、平坦部、最低點作為固定測量點,取三者平均值作為視網膜移植片的平均厚度。

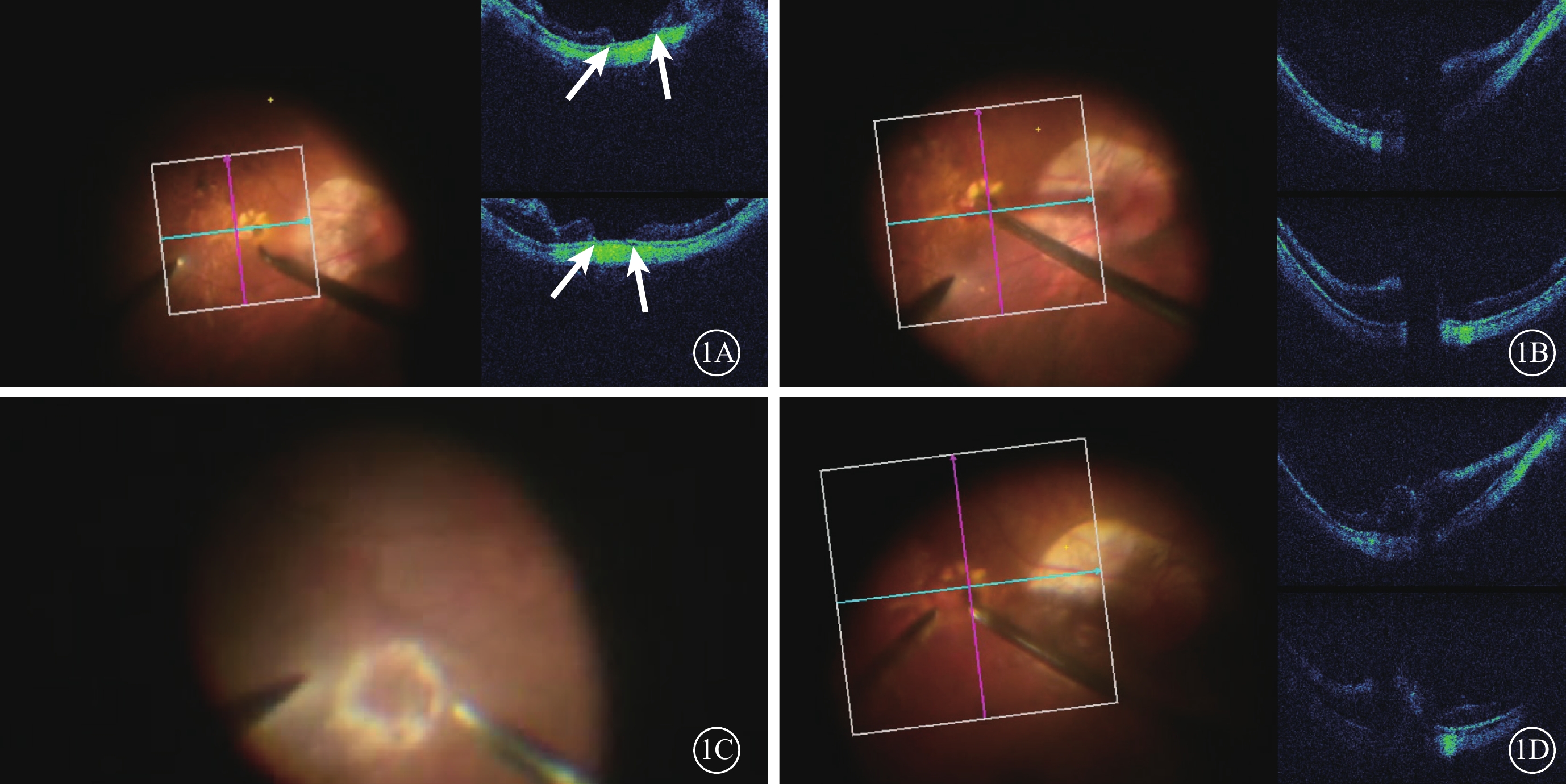

所有患眼均行自體神經感覺視網膜移植手術。手術由同一名資深眼底病外科醫生完成。在手術中OCT(iOCT)引導下界定裂孔位置與邊界,并按摩裂孔邊緣以便移植片嵌入。在上方視網膜周邊選取一塊比裂孔直徑約大0.3個視盤直徑(DD)的健康視網膜神經上皮組織作為移植片。在取材部位行激光光凝界定邊界并行移植片邊緣電凝止血,應用眼內剪和眼內鑷切取視網膜移植片。切取下的視網膜移植片在iOCT輔助下與裂孔邊緣吻合,確保移植片視網膜色素上皮 (RPE)面朝向RPE層,并確認裂孔已完全被封閉(圖1)。手術完畢時,對取材后形成的視網膜缺損區邊緣行3排激光光凝,玻璃體腔填充無菌空氣或硅油。手術后患者保持俯臥位。

圖1

自體神經感覺視網膜移植iOCT輔助下封閉巨大黃斑裂孔視頻截圖

圖1

自體神經感覺視網膜移植iOCT輔助下封閉巨大黃斑裂孔視頻截圖

1A示iOCT下確認裂孔位置與邊界(白箭);1B示iOCT下按摩裂孔邊緣;1C示于上方赤道部選取神經感覺視網膜移植片;1D示iOCT導航下將移植片嵌入裂孔內 iOCT:手術中光相干斷層掃描

手術后隨訪時間6個月。手術后3 d及1、3、6個月采用手術前相同設備和方法行相關檢查。將手術后6個月時OCT測量的裂孔基底直徑為0 μm定義為裂孔解剖閉合[10]。以BCVA相差0.3個logMAR單位及以上為視力提高或下降,logMAR BCVA相差小于0.3為視力穩定。

采用SPSS26.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示;手術前后logMAR BCVA比較采用配對t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

12例12只眼中,男性5例5只眼,女性7例7只眼;年齡(50.4±12.6)(22~75)歲。AL(27.64±4.19)(22.75~33.05)mm。裂孔直徑(1 085.6±344.0)(628~1 880)μm。玻璃體腔硅油、無菌空氣分別為9、3只眼。高度近視視網膜脫離合并黃斑裂孔7只眼,其中合并后鞏膜葡萄腫(PS)5只眼; 特發性黃斑裂孔 2只眼;正視眼視網膜脫離合并黃斑裂孔、黃斑前膜繼發黃斑裂孔、息肉樣脈絡膜血管病變(PCV)繼發黃斑裂孔各1只眼(表1)。

手術后6個月,所有患眼裂孔完全閉合(100%,12/12);其中移植片萎縮變薄較重1只眼(視網膜移植片厚度為90 μm),與周圍視網膜呈現“階梯式”連接。

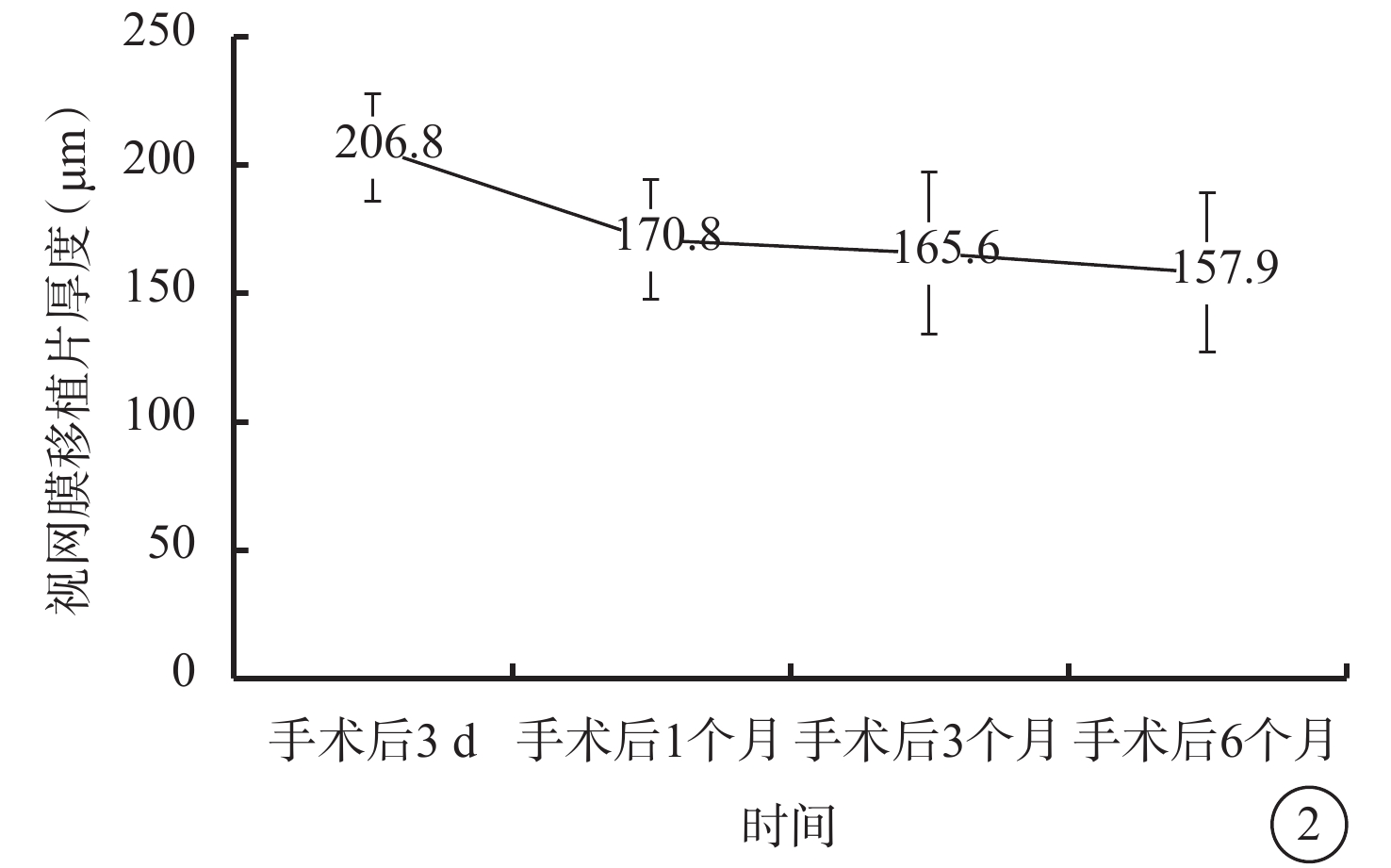

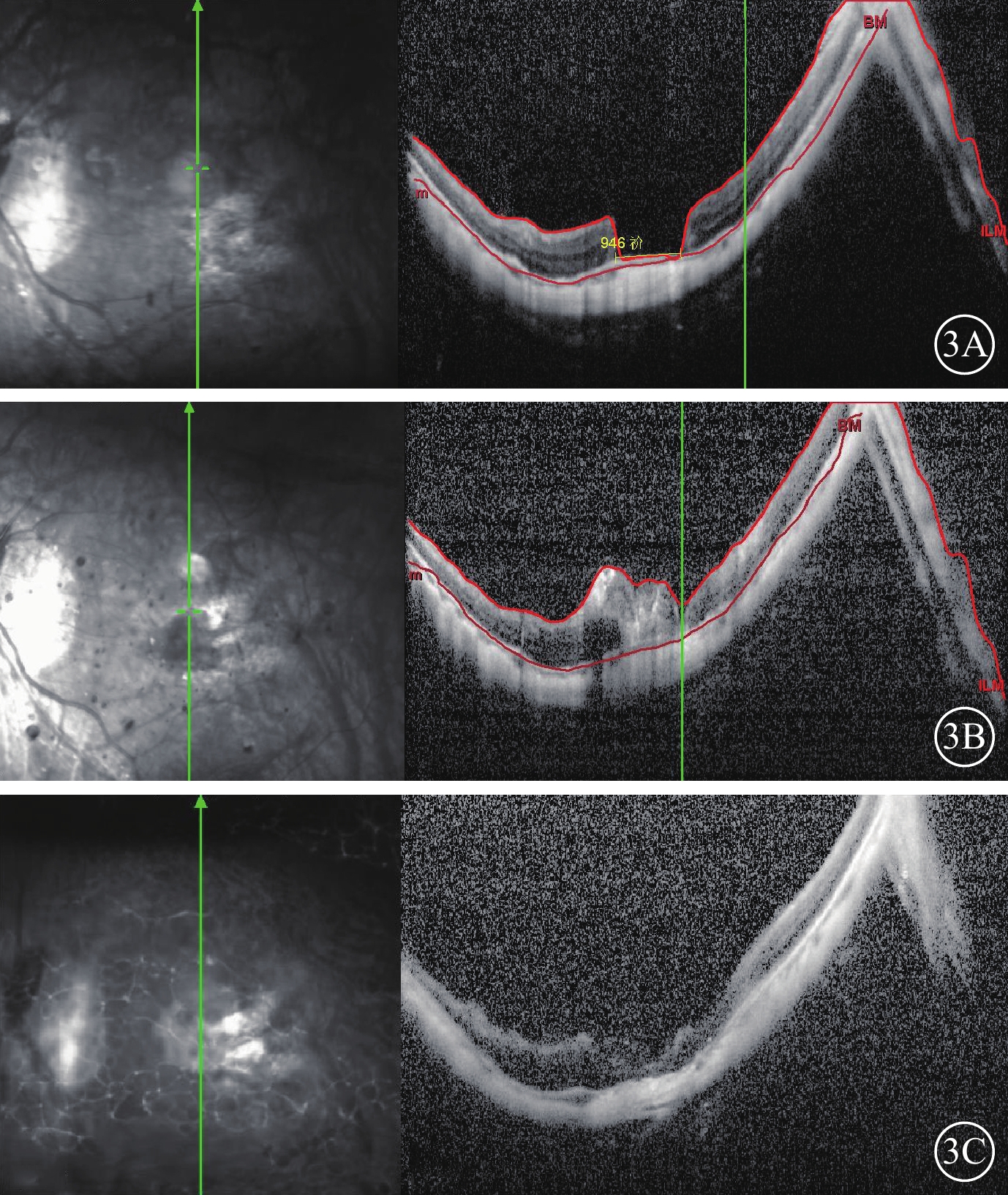

手術后3 d及1、3、6個月,視網膜移植片厚度分別為(206.8±21.0)、(170.8±23.3)、(165.6±31.6)、(157.9±31.1)μm(圖2)。手術后早期視網膜移植片與周圍視網膜組織間界線清晰,隨手術后時間延長其結構逐漸紊亂,與周圍視網膜組織間邊界模糊(圖3)。

圖2

難治性黃斑裂孔患眼自體神經感覺視網膜移植手術后移植片厚度變化(n=12)

圖2

難治性黃斑裂孔患眼自體神經感覺視網膜移植手術后移植片厚度變化(n=12)

圖3

高度近視合并黃斑裂孔視網膜脫離患眼自體神經感覺視網膜移植手術前及手術后3 d、6個月光相干斷層掃描像 患者女,59歲。既往行玻璃體切割手術聯合內界膜填塞、硅油填充治療。3A示手術前,裂孔未閉合;3B、3C分別示自體神經感覺視網膜移植手術后3 d、6個月,裂孔閉合

圖3

高度近視合并黃斑裂孔視網膜脫離患眼自體神經感覺視網膜移植手術前及手術后3 d、6個月光相干斷層掃描像 患者女,59歲。既往行玻璃體切割手術聯合內界膜填塞、硅油填充治療。3A示手術前,裂孔未閉合;3B、3C分別示自體神經感覺視網膜移植手術后3 d、6個月,裂孔閉合

手術前、手術后6個月,患眼logMAR BCVA分別為1.28±0.39(0.8~2.0)、0.95±0.22(0.5~1.3);手術前后logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(t=3.40,P<0.05)。手術后6個月,視力提高、穩定、下降分別為8(66.7%,8/12)、3(25.0%,3/12)、1(8.3%,1/12)只眼。

隨訪期間所有患眼均未發生PVR、視網膜脫離等嚴重并發癥。

3 討論

近年,基于“支架理論”的各種改良外科技術已用于巨大黃斑裂孔的治療,包括翻轉或填塞內界膜、晶狀體囊膜瓣移植、帶或不帶自體血液的自體內界膜填塞[11-14]。這些技術均涉及相同的愈合機制,即膜狀組織作為Müller細胞增殖和爬行的載體。2016年,Grewal等[8-9]將自體視網膜游離瓣技術用于治療難治性黃斑裂孔,自體視網膜游離瓣作為支架和黃斑填塞物,以促進裂孔閉合。其后同一研究小組的一項多中心研究發現,該技術應用于難治性黃斑裂孔治療可獲得近90%的解剖閉合率 [15]。

本組12只眼均為難治性巨大黃斑裂孔,裂孔直徑(1 085.6±344.0)μm,接受自體神經感覺視網膜移植治療后6個月,裂孔均完全閉合。移植后早期視網膜移植片較厚,手術后3 d時移植片厚度(206.8±21.0)μm,手術后1個月時移植片厚度降低至(170.8±23.3)μm。出現此結果的原因可能與早期視網膜移植片未能得到充足的營養而出現萎縮有關。而在手術后6個月時,視網膜移植片厚度為(157.9±31.1)μm,與手術后1個月時比較稍變薄,但標準差變大。此結果可能與在其后觀察隨訪中部分視網膜移植片萎縮較重有關。

自體神經感覺視網膜移植手術過程中值得注意的幾點:(1)自體神經感覺視網膜取材部位以上方為宜,因上方裂孔在硅油或無菌空氣填充下較下方裂孔更容易封閉;(2)取材時盡量避開血管,以減少出血對手術帶來的影響;(3)切取的視網膜移植片以約大于裂孔直徑 0.3 DD為宜,若切取與裂孔直徑大小一致的移植片,可能在移植過程中出現移植片攣縮,取材邊緣破損而無法完全封閉或嵌入裂孔區;(4)選取自體神經感覺視網膜移植片時需注意眼內電凝強度,若強度過大可能導致移植片偏小及脈絡膜損傷;(5)使用眼內剪切取移植片過程中需謹慎操作,以免損傷脈絡膜;(6)將視網膜移植片嵌入裂孔區時,應將視網膜移植片的RPE面朝向RPE層。

視網膜移植片大小目前尚無統一要求。Wu等[16]認為視網膜移植片作為黃斑裂孔的填充物和神經膠質細胞增殖的橋梁和支架,其大小應與裂孔相似。而Li等[17]將視網膜移植片做成比裂孔直徑約大0.5 DD,以確保裂孔表面的移植物組織有足夠的接觸面積,使其形成一個相對封閉的環境,加之視網膜處于連接狀態,從而促進裂孔閉合。本研究選取的視網膜移植片比裂孔直徑約大0.3 DD的周邊神經感覺視網膜嵌入黃斑裂孔。我們認為,視網膜移植片在取材過程中可能出現水腫、攣縮等導致移植片較實際偏小;同時,在愈合過程中可能出現營養供應不足引起移植片萎縮而導致移植片偏小而無法封閉裂孔的可能。

本組12只眼中,合并高度近視7只眼(58.3%,7/12),其中合并PS 5只眼。超高度近視眼一般合并有不同程度脈絡膜和RPE萎縮,因此其并發的黃斑裂孔顯微鏡下難以辨清裂孔邊界。隨著技術設備不斷升級,iOCT能清晰辨認裂孔邊界、移植片與植床的位置關系,為手術中有效封閉黃斑裂孔提供了強大支撐,也為手術成功打下了堅實基礎。

本組12只眼中,8只眼(66.7%,8/12)手術后6個月時BCVA較手術前提高。原因可能與自體神經感覺視網膜提供部分視網膜結構有關。有研究表明,黃斑裂孔患眼黃斑區視網膜外層結構是影響手術后視力的關鍵因素,橢圓體帶和內界膜的恢復有助于視力的提高[18-19]。本組手術后6個月時BCVA提高的8只眼,視網膜移植片OCT未能顯示到清晰結構。因此,患者視力改善是否與視網膜移植片相關尚有待進一步觀察。本組3只眼裂孔雖閉合,但手術后6個月時BCVA較手術前變化不明顯,可能與移植片萎縮較重未能恢復一定的視網膜結構有關。1只眼手術后BCVA下降,但裂孔閉合良好。該例患者手術前合并視神經萎縮,手術后視神經纖維層厚度進一步變薄可能是引起視力下降的原因。

神經感覺視網膜移植促進裂孔閉合機制可能與“支架理論”機制不同。本研究結果顯示,早期移植物和周圍視網膜組織之間界線清晰,隨手術后時間延長,移植物中的視網膜結構出現紊亂。一例移植片萎縮較重,與周圍視網膜呈現“階梯式”連接,未發現周圍視網膜移行至移植片上的情況。而常規手術方式的“支架理論”是將含有Müller細胞的內界膜覆蓋在裂孔區,為神經膠質細胞增殖提供支架,增殖的神經膠質細胞填充了裂孔缺損而促進裂孔閉合[20]。與內界膜填塞比較,自體視網膜移植具有以下優點[21]:(1)自體視網膜移植片可用于已行內界膜剝除且可能沒有合適內界膜進行填塞的患者;(2)移植的自體視網膜較內界膜厚,在氣體和(或)硅油填充下不易移位;(3)自體視網膜提供部分視網膜結構,可能有助于裂孔閉合;(4)移植的視網膜組織封閉裂孔后形成一個相對封閉的環境,在RPE輸送下使視網膜附著,從而促進裂孔的閉合。

本研究存在的不足是樣本量有限且隨訪時間較短,其長期療效仍需進一步觀察,且所涉及的手術只能由技術熟練的眼底外科手術醫生進行。因此,需進行更多臨床研究,包括更大樣本量和更長隨訪時間,以研究自體神經感覺視網膜移植治療難治性巨大黃斑裂孔的療效和安全性。

黃斑裂孔是一種可導致中心視力喪失、中心暗點和視力障礙的視網膜疾病。近年來隨著玻璃體視網膜手術技術的不斷發展,玻璃體切割手術(PPV)結合內界膜剝除或聯合填塞已成為黃斑裂孔的常規治療方法,手術后裂孔閉合率可達80%~95%[1-3]。但PPV后裂孔閉合和視力恢復與手術前裂孔直徑密切相關[4-5]。既往文獻報道,直徑大于650 μm的巨大黃斑裂孔手術后裂孔閉合率較低,部分患眼多次手術后仍無法完全閉合[6]。若初次手術剝除內界膜,再次手術成功率顯著降低[7]。而自體神經感覺視網膜游離瓣可作為支架和黃斑裂孔填塞物,以促進裂孔閉合[8-9]。我們對一組已行PPV聯合內界膜剝除或填塞但仍未閉合的難治性巨大黃斑裂孔進行了自體神經感覺視網膜移植治療,現總結分析其療效觀察結果報道如下。

1 對象和方法

前瞻性臨床研究。本研究經鄭州大學第一附屬醫院倫理委員會審核(批準號:2023-KY-0138-002);遵循《赫爾辛基宣言》原則;所有患者均獲知情并簽署書面知情同意書。

選取2022年7月至2023年12月于鄭州大學第一附屬醫院眼科接受自體神經感覺視網膜移植治療的難治性黃斑裂孔患者12例12只眼納入本研究。納入標準:PPV聯合內界膜剝除或填塞后裂孔仍未閉合,且裂孔直徑>600 μm。排除標準:增生型糖尿病視網膜病變(DR)、葡萄膜炎、增生性玻璃體視網膜病變(PVR)者;隨訪記錄不完整者。

患眼均行最佳矯正視力(BCVA)、裂隙燈顯微鏡、間接檢眼鏡、眼底彩色照相、光相干斷層掃描(OCT)檢查以及眼軸長度(AL)測量。BCVA檢查采用國際標準視力表進行,統計時換算為最小分辨角對數(logMAR)視力。采用德國海德堡公司Spectralis OCT儀對黃斑區進行掃描,測量裂孔基底徑和視網膜移植片厚度。視網膜移植片厚度測量時,選取移植片最高點、平坦部、最低點作為固定測量點,取三者平均值作為視網膜移植片的平均厚度。

所有患眼均行自體神經感覺視網膜移植手術。手術由同一名資深眼底病外科醫生完成。在手術中OCT(iOCT)引導下界定裂孔位置與邊界,并按摩裂孔邊緣以便移植片嵌入。在上方視網膜周邊選取一塊比裂孔直徑約大0.3個視盤直徑(DD)的健康視網膜神經上皮組織作為移植片。在取材部位行激光光凝界定邊界并行移植片邊緣電凝止血,應用眼內剪和眼內鑷切取視網膜移植片。切取下的視網膜移植片在iOCT輔助下與裂孔邊緣吻合,確保移植片視網膜色素上皮 (RPE)面朝向RPE層,并確認裂孔已完全被封閉(圖1)。手術完畢時,對取材后形成的視網膜缺損區邊緣行3排激光光凝,玻璃體腔填充無菌空氣或硅油。手術后患者保持俯臥位。

圖1

自體神經感覺視網膜移植iOCT輔助下封閉巨大黃斑裂孔視頻截圖

圖1

自體神經感覺視網膜移植iOCT輔助下封閉巨大黃斑裂孔視頻截圖

1A示iOCT下確認裂孔位置與邊界(白箭);1B示iOCT下按摩裂孔邊緣;1C示于上方赤道部選取神經感覺視網膜移植片;1D示iOCT導航下將移植片嵌入裂孔內 iOCT:手術中光相干斷層掃描

手術后隨訪時間6個月。手術后3 d及1、3、6個月采用手術前相同設備和方法行相關檢查。將手術后6個月時OCT測量的裂孔基底直徑為0 μm定義為裂孔解剖閉合[10]。以BCVA相差0.3個logMAR單位及以上為視力提高或下降,logMAR BCVA相差小于0.3為視力穩定。

采用SPSS26.0軟件進行統計學分析。計量資料以均數±標準差(x±s)表示;手術前后logMAR BCVA比較采用配對t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

12例12只眼中,男性5例5只眼,女性7例7只眼;年齡(50.4±12.6)(22~75)歲。AL(27.64±4.19)(22.75~33.05)mm。裂孔直徑(1 085.6±344.0)(628~1 880)μm。玻璃體腔硅油、無菌空氣分別為9、3只眼。高度近視視網膜脫離合并黃斑裂孔7只眼,其中合并后鞏膜葡萄腫(PS)5只眼; 特發性黃斑裂孔 2只眼;正視眼視網膜脫離合并黃斑裂孔、黃斑前膜繼發黃斑裂孔、息肉樣脈絡膜血管病變(PCV)繼發黃斑裂孔各1只眼(表1)。

手術后6個月,所有患眼裂孔完全閉合(100%,12/12);其中移植片萎縮變薄較重1只眼(視網膜移植片厚度為90 μm),與周圍視網膜呈現“階梯式”連接。

手術后3 d及1、3、6個月,視網膜移植片厚度分別為(206.8±21.0)、(170.8±23.3)、(165.6±31.6)、(157.9±31.1)μm(圖2)。手術后早期視網膜移植片與周圍視網膜組織間界線清晰,隨手術后時間延長其結構逐漸紊亂,與周圍視網膜組織間邊界模糊(圖3)。

圖2

難治性黃斑裂孔患眼自體神經感覺視網膜移植手術后移植片厚度變化(n=12)

圖2

難治性黃斑裂孔患眼自體神經感覺視網膜移植手術后移植片厚度變化(n=12)

圖3

高度近視合并黃斑裂孔視網膜脫離患眼自體神經感覺視網膜移植手術前及手術后3 d、6個月光相干斷層掃描像 患者女,59歲。既往行玻璃體切割手術聯合內界膜填塞、硅油填充治療。3A示手術前,裂孔未閉合;3B、3C分別示自體神經感覺視網膜移植手術后3 d、6個月,裂孔閉合

圖3

高度近視合并黃斑裂孔視網膜脫離患眼自體神經感覺視網膜移植手術前及手術后3 d、6個月光相干斷層掃描像 患者女,59歲。既往行玻璃體切割手術聯合內界膜填塞、硅油填充治療。3A示手術前,裂孔未閉合;3B、3C分別示自體神經感覺視網膜移植手術后3 d、6個月,裂孔閉合

手術前、手術后6個月,患眼logMAR BCVA分別為1.28±0.39(0.8~2.0)、0.95±0.22(0.5~1.3);手術前后logMAR BCVA比較,差異有統計學意義(t=3.40,P<0.05)。手術后6個月,視力提高、穩定、下降分別為8(66.7%,8/12)、3(25.0%,3/12)、1(8.3%,1/12)只眼。

隨訪期間所有患眼均未發生PVR、視網膜脫離等嚴重并發癥。

3 討論

近年,基于“支架理論”的各種改良外科技術已用于巨大黃斑裂孔的治療,包括翻轉或填塞內界膜、晶狀體囊膜瓣移植、帶或不帶自體血液的自體內界膜填塞[11-14]。這些技術均涉及相同的愈合機制,即膜狀組織作為Müller細胞增殖和爬行的載體。2016年,Grewal等[8-9]將自體視網膜游離瓣技術用于治療難治性黃斑裂孔,自體視網膜游離瓣作為支架和黃斑填塞物,以促進裂孔閉合。其后同一研究小組的一項多中心研究發現,該技術應用于難治性黃斑裂孔治療可獲得近90%的解剖閉合率 [15]。

本組12只眼均為難治性巨大黃斑裂孔,裂孔直徑(1 085.6±344.0)μm,接受自體神經感覺視網膜移植治療后6個月,裂孔均完全閉合。移植后早期視網膜移植片較厚,手術后3 d時移植片厚度(206.8±21.0)μm,手術后1個月時移植片厚度降低至(170.8±23.3)μm。出現此結果的原因可能與早期視網膜移植片未能得到充足的營養而出現萎縮有關。而在手術后6個月時,視網膜移植片厚度為(157.9±31.1)μm,與手術后1個月時比較稍變薄,但標準差變大。此結果可能與在其后觀察隨訪中部分視網膜移植片萎縮較重有關。

自體神經感覺視網膜移植手術過程中值得注意的幾點:(1)自體神經感覺視網膜取材部位以上方為宜,因上方裂孔在硅油或無菌空氣填充下較下方裂孔更容易封閉;(2)取材時盡量避開血管,以減少出血對手術帶來的影響;(3)切取的視網膜移植片以約大于裂孔直徑 0.3 DD為宜,若切取與裂孔直徑大小一致的移植片,可能在移植過程中出現移植片攣縮,取材邊緣破損而無法完全封閉或嵌入裂孔區;(4)選取自體神經感覺視網膜移植片時需注意眼內電凝強度,若強度過大可能導致移植片偏小及脈絡膜損傷;(5)使用眼內剪切取移植片過程中需謹慎操作,以免損傷脈絡膜;(6)將視網膜移植片嵌入裂孔區時,應將視網膜移植片的RPE面朝向RPE層。

視網膜移植片大小目前尚無統一要求。Wu等[16]認為視網膜移植片作為黃斑裂孔的填充物和神經膠質細胞增殖的橋梁和支架,其大小應與裂孔相似。而Li等[17]將視網膜移植片做成比裂孔直徑約大0.5 DD,以確保裂孔表面的移植物組織有足夠的接觸面積,使其形成一個相對封閉的環境,加之視網膜處于連接狀態,從而促進裂孔閉合。本研究選取的視網膜移植片比裂孔直徑約大0.3 DD的周邊神經感覺視網膜嵌入黃斑裂孔。我們認為,視網膜移植片在取材過程中可能出現水腫、攣縮等導致移植片較實際偏小;同時,在愈合過程中可能出現營養供應不足引起移植片萎縮而導致移植片偏小而無法封閉裂孔的可能。

本組12只眼中,合并高度近視7只眼(58.3%,7/12),其中合并PS 5只眼。超高度近視眼一般合并有不同程度脈絡膜和RPE萎縮,因此其并發的黃斑裂孔顯微鏡下難以辨清裂孔邊界。隨著技術設備不斷升級,iOCT能清晰辨認裂孔邊界、移植片與植床的位置關系,為手術中有效封閉黃斑裂孔提供了強大支撐,也為手術成功打下了堅實基礎。

本組12只眼中,8只眼(66.7%,8/12)手術后6個月時BCVA較手術前提高。原因可能與自體神經感覺視網膜提供部分視網膜結構有關。有研究表明,黃斑裂孔患眼黃斑區視網膜外層結構是影響手術后視力的關鍵因素,橢圓體帶和內界膜的恢復有助于視力的提高[18-19]。本組手術后6個月時BCVA提高的8只眼,視網膜移植片OCT未能顯示到清晰結構。因此,患者視力改善是否與視網膜移植片相關尚有待進一步觀察。本組3只眼裂孔雖閉合,但手術后6個月時BCVA較手術前變化不明顯,可能與移植片萎縮較重未能恢復一定的視網膜結構有關。1只眼手術后BCVA下降,但裂孔閉合良好。該例患者手術前合并視神經萎縮,手術后視神經纖維層厚度進一步變薄可能是引起視力下降的原因。

神經感覺視網膜移植促進裂孔閉合機制可能與“支架理論”機制不同。本研究結果顯示,早期移植物和周圍視網膜組織之間界線清晰,隨手術后時間延長,移植物中的視網膜結構出現紊亂。一例移植片萎縮較重,與周圍視網膜呈現“階梯式”連接,未發現周圍視網膜移行至移植片上的情況。而常規手術方式的“支架理論”是將含有Müller細胞的內界膜覆蓋在裂孔區,為神經膠質細胞增殖提供支架,增殖的神經膠質細胞填充了裂孔缺損而促進裂孔閉合[20]。與內界膜填塞比較,自體視網膜移植具有以下優點[21]:(1)自體視網膜移植片可用于已行內界膜剝除且可能沒有合適內界膜進行填塞的患者;(2)移植的自體視網膜較內界膜厚,在氣體和(或)硅油填充下不易移位;(3)自體視網膜提供部分視網膜結構,可能有助于裂孔閉合;(4)移植的視網膜組織封閉裂孔后形成一個相對封閉的環境,在RPE輸送下使視網膜附著,從而促進裂孔的閉合。

本研究存在的不足是樣本量有限且隨訪時間較短,其長期療效仍需進一步觀察,且所涉及的手術只能由技術熟練的眼底外科手術醫生進行。因此,需進行更多臨床研究,包括更大樣本量和更長隨訪時間,以研究自體神經感覺視網膜移植治療難治性巨大黃斑裂孔的療效和安全性。